-Музыка

- Вперед к звездам: Per aspera ad astra!

- Слушали: 42 Комментарии: 0

- Андрей Климковский - Зовущие дали

- Слушали: 21 Комментарии: 0

- Андрей Климковский - Летний треугольник

- Слушали: 16 Комментарии: 2

-Рубрики

- Интересности (17)

- Жизнь сообщества (11)

- Семья Солнца (9)

- Ссылки (7)

- Звездное небо (6)

- Статьи (6)

- Зал обсуждений (5)

- Открытия (4)

- Из истории (4)

- Вопросы викторины (2)

- Фильмы, книги (0)

-Видео

- Без заголовка

- Смотрели: 25 (0)

- Лунное затмение

- Смотрели: 213 (0)

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

-Статистика

АВТОР ПРОЕКТА: БЛОГЕР EDI (ЭДНАР МГЕЛАДЗЕ)

Без заголовка |

Сатурн: Властелин колец

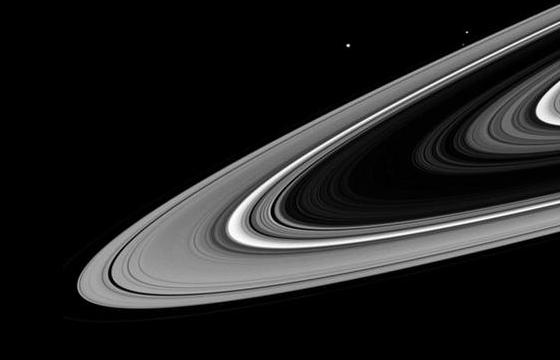

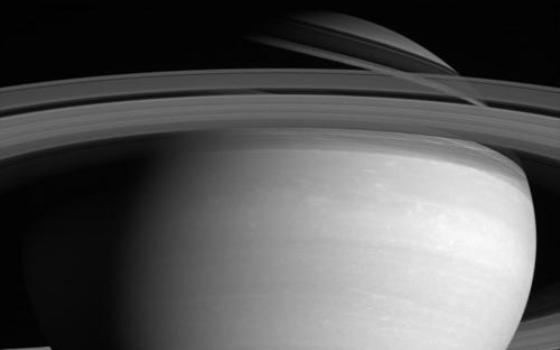

Из истории. Сатурн, наверное, наиболее красивая планета, если смотреть на нее в телескоп или изучать снимки «Вояджеров» и "Кассини". Сказочные кольца Сатурна нельзя спутать ни с какими другими объектами Солнечной системы.

Планета известна с самых древних времен. Максимальная видимая звездная величина Сатурна +0,7m. Эта планета – значительно слабее по блеску, чем Венера, Юпитер и Марс. Его тусклый свет, имеющий матово-белый оттенок, а также очень медленное движение по небу создали планете дурную славу: рождение под знаком Сатурна издревле считалось плохим предзнаменованием.

Атмосфера. В телескоп средней силы хорошо заметно, что шар Сатурна сильно сплюснут - еще сильнее, чем Юпитер. Его сжатие составляет порядка 10 %. На "поверхности" планеты выделяются параллельные экватору полосы, правда менее четкие, чем у юпитера. В этих полосах можно

|

Название:

|

Сатурн

|

|

Диаметр:

|

120 000 км

|

|

Масса:

|

5,7*1026 кг

|

|

Плотность:

|

690 кг/м3

|

|

Период вращения:

|

10 часов 40 мин 30 с

|

|

Ср расст от Земли:

|

9,54 а.е.

|

|

Период обращения:

|

29,46 года

|

|

Эксцентриситет орбиты:

|

0,056

|

|

Наклон орбиты:

|

2,5°

|

|

Более подробную информацию о Сатурне и его спутниках см. здесь

|

|

|

|

Светло-желтый Сатурн внешне выглядит скромнее своего соседа - оранжевого Юпитера. У него нет столь красочного облачного покрова, хотя структура атмосферы почти такая же. Как и Юпитер, Сатурн в основном состоит из водорода и гелия. Только содержание гелия в его атмосфере ниже: он более равномерно распределен по всей массе планеты. Вследствие меньшей силы тяготения атмосфера Сатурна глубже Юпитерианской. Видимо, у Сатурна мощнее верхний слой светлых перистых аммиачных облаков, что делает его не таким "цветным" и полосатым.

Сатурн имеет одну интересную особенность: он – единственная планета в Солнечной системе, чья плотность меньше плотности воды (700 кг на кубический метр). Если бы было возможно создать огромный океан, Сатурн смог бы в нем плавать! Ускорение свободного падения на уровне облачной поверхности составляет g = 9,44 м/с2. АМС «Вояджер-1» выяснил, что около 7 % объема верхней атмосферы Сатурна – гелий (по сравнению с 11 % в атмосфере Юпитера), в то время как почти все остальное – водород. Поскольку предполагается, что условия формирования обеих планет одинаковы, то количество гелия на Сатурне должно быть примерно таким же, как и на Юпитере и Солнце. Недостаток этого элемента в верхней атмосфере может означать, что более тяжелый гелий, возможно, медленно опускается к ядру Сатурна. При этом выделяется тепловая энергия, которая излучается в космос. Минимальная температура на Сатурне – 82 К – измерена радиолучом «Вояджера-2».

Температура поверхности по измерениям теплового потока, исходящего из планеты в инфракрасной области спектра, определяется от - 190 до - 150 °С (что выше равновесной температуры - 193 °С), соответствующей получаемому от Солнца потоку тепла. Это свидетельствует о том, что в тепловом излучении Сатурна есть доля собственного глубинного тепла, что подтверждается и измерениями радиоизлучения.

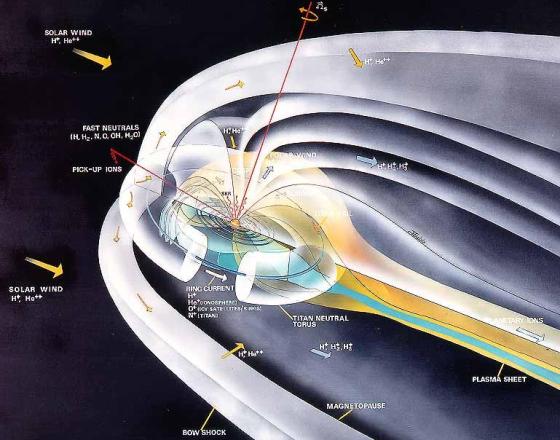

Вдоль экватора планеты проходит гигантское атмосферное течение шириной в десятки тысяч километров, скорость его достигает 500 м/с. Ветра дуют, большей частью, в восточном направлении (напомним, что как и большинство планет, Сатурн вращается с запада на восток). Сила ветров ослабевает при удалении от экватора. Также, при удалении от экватора, появляется все больше западных течений. Преобладание восточных потоков (по направлению осевого вращения) указывает на то, что ветры не ограничены слоем верхних облаков, они должны распространяться внутрь, по крайней мере, на 2000 километров. Кроме того, измерения «Вояджера-2» показали, что ветра в южном и северном полушариях симметричны относительно экватора! Есть предположение, что симметричные потоки как-то связаны под слоем видимой атмосферы. Зависимость скорости ветров на Сатурне от широты. В атмосфере Сатурна часто наблюдаются штормы, хотя и не такие мощные, как знаменитое Красное Пятно. В частности, обнаружено пятно размером около 1250 км. Магнитное поле Сатурна более слабое по сравнению с Юпитером. Напряженность магнитного поля на уровне видимых облаков на экваторе 0,2 Гс (на поверхности Земли магнитное поле равно 0,35 Гс). Магнитосфера Сатурна отличается от юпитерианской. У Сатурна ось вращения совпадает с осью диполя. Некоторые заряженные частицы, двигаясь от полюса к полюсу, проходят через систему колец и поглощаются там льдом и пылью. Поэтому в области колец магнитосфера Сатурна очень пуста – в ней очень мало заряженных частиц.

Хотя пятна атмосферных вихрей на Сатурне уступают по размерам юпитерианскому Большому Красному Пятну, но и там наблюдаются грандиозные штормы, видимые даже с Земли.

Снимки, переданные АМС "Вояджер-1", обнаружили несколько десятков поясов и зон, а также различные конвективные облачные образования: несколько сот светлых пятен диаметром 2000 - 3000 км, коричневые образования овальной формы шириной ~10000 км и красное овальное облачное образование (пятно) у 55° ю. ш. Протяженность красного пятна на Сатурне 11 000 км, по размерам оно примерно равно белым овальным образованиям на Юпитере. Красное пятно на Сатурне относительно стабильно. Оно окружено темным кольцом. Полагают, что оно может представлять собой "верх" конвективной ячейки. Считают, что полосы в атмосфере Сатурна обусловлены температурными перепадами. Число полос достигает нескольких десятков, то есть намного больше, чем наблюдают с Земли, и больше, чем было обнаружено в атмосфере Юпитера. Ученые ожидали найти на Сатурне условия, сравнимые с условиями на Юпитере, поскольку в метеорологических явлениях обеих планет доминирующим фактором является нагрев за счет внутреннего источника тепла, а не поглощения солнечной энергии. Однако атмосферы Сатурна и Юпитера оказались весьма различными. Например, на Юпитере наибольшие скорости ветра зарегистрированы вдоль границ полос, а на Сатурне - вдоль центральной части полос, в то время как на границах полос и зон ветер практически отсутствует. В поясах и зонах атмосферы Юпитера чередуются западные и восточные потоки, которые разделяются областями сдвига. В отличие от этого,

|

|

|

Южное полушарие Сатурна. "Ураган Дракона", он хорошо виден на этом изображении, полученном в ближней ИК-области (цвета на рисунке искусственные). Исследуя результаты, полученные Кассини, ученые обнаружили, что "Ураган Дракона" является причиной таинственных вспышек в радиодиапазоне. Возможно, мы видим гигантскую грозу на Сатурне, когда радиошум возникает из-за высоковольтных разрядов в молниях.

|

|

При пролете около Сатурна АМС "Вояджер-1" обнаружила явления, которые, по-видимому, представляют собой интенсивные всплески радиоизлучения в районе планеты. Всплески происходили во всем регистрируемом частотном диапазоне и, возможно, исходят от колец планеты. Согласно другим предположениям, всплески могли быть порождены молниями в атмосфере планеты. Приборы АМС регистрировали скачок напряжения, в 106 раз превышающий то, что обусловила бы столь же удаленная вспышка молнии в земной атмосфере.

Ультрафиолетовый спектрометр зарегистрировал в южной полярной области Сатурна полярные сияния, охватывающие область протяженностью свыше 8000 км и сравнимые по интенсивности с такими явлениями на Земле.

Получены новые сведения об облаке нейтрального водорода, окружающего Сатурн в той же плоскости, в которой лежат кольца планеты и обращаются ее спутники. Ранее ученые предполагали, что это облако тороидальной формы расположено вдоль орбиты Титана и имеет своим источником атмосферу Титана, где происходит диссоциация метана с освобождением водорода. Однако ультрафиолетовый .спектрометр АМС "Вояджер-1" показал, что облако расположено не вдоль орбиты Титана, а простирается с расстояния 1,5 млн. км от Сатурна (несколько дальше орбиты Титана) до расстояния 480 тыс. км от нее (район орбиты Реи). Общая масса облака 25000 т, что согласуется с имеющимися теориями; плотность всего 10 атомов в 1 см3.

Молнии. Космический аппарат "Кассини", находящийся на орбите Сатурна, обнаружил на нем молнии и новый радиационный пояс, а также сияние вокруг крупнейшего спутника планеты. 5 августа 2005 радиоприборы и плазменно-волновое научное оборудование "Кассини" обнаружили радиоволны, образуемые молнией. Радиосигналы от этой молнии весьма эпизодичны и порой сопровождаются лишь слабой вспышкой, которой может и вообще не быть. Это позволяет предположить, что в средних и высоких широтах происходит ряд различных, возможно, недолговечных бурь. "Кассини" помог сделать ученым и еще одно открытие - с помощью магнитосферического прибора для формирования изображения чуть выше вершин облаков Сатурна обнаружен простирающийся вокруг планеты новый радиационный пояс. Визуальный и инфракрасный картографический спектрометр на борту "Кассини" зафиксировал на Титане дневное и ночное сияние, образуемое выбросами метана и окиси углерода в плотную атмосферу спутника. Освещенное Солнцем флуоресцентное метановое сияние в верхних слоях атмосферы Титана ожидалось, ночное же сияние стало сюрпризом.

Океан и ядро. Ниже атмосферы простирается океан жидкого молекулярного водорода. На глубине около половины радиуса планеты давление в нем достигает 3 млн атмосфер, и водород уже не может существовать в молекулярном состоянии. Он становится

|

|

|

Магнитосфера

|

|

Откуда взяться льду в центре Сатурна, где температура около 20 тыс. градусв? Ведь хорошо знакомая нам кристаллическая форма воды - обыкновенный лед - плавится уже при температуре 0 С при нормальном атмосферном давлении. Еще "нежнее" кристаллические формы аммиака, метана, углекислого газа, которые ученые также называют льдом. Например, твердая углекислота (сухой лед, используемый в различных эстрадных шоу) при нормальных условиях сразу же переходит в газообразное состояние, минуя жидкою стадию.

Но одно и то же вещество может образовывать различные кристаллические решетки. В частности, науке известны кристаллические модификации воды, отличающиеся друг от друга не меньше, чем печная сажа - от химически тождественного ей алмаза. Например, так называемый лед VII имеет плотность, почти вдвое превосходящую плотность обычного льда, и при больших давлениях его можно нагревать до нескольких сот градусов! Поэтому не стоит удивляться тому, что в центре Сатурна при давлении в миллионы атмосфер присутствует лед, т.е. в данном случае смесь из кристаллов воды, метана и аммиака.

Магнитосфера Сатурна по размерам примерно в три раза меньше магнитосферы Юпитера и простирается в направлении Солнца примерно на 1 млн. км. АМС "Вояджер-1" зарегистрировала ударную волну на расстоянии 26,2 RS от Сатурна. Магнитопаузу АМС пересекла несколько раз, последний раз на расстоянии 22,9 RS. Таким образом, установлено, что орбита Титана лежит в пределах магнитосферы планеты.

|

Кольцевая система Сатурна (нащвания колец и промежутков - "щелей")

|

|||||||||

|

Название

|

Расстояние от центра планеты

в радиусах (км) планеты |

Ширина (км)

|

Толщина (км)

|

Оптическая глубина

|

Общая масса (кг)

|

Альбедо

|

|||

|

D

|

1,11-1,24

|

67000-74500

|

7500

|

?

|

(0,01)

|

?

|

?

|

||

|

C "Креповое кольцо"

|

1,24-1,52

|

74500-92000

|

17500

|

?

|

0,08-0,15

|

1.1×1018

|

0,25

|

||

|

Щель Максвелла

|

1,45

|

87500

|

270

|

|

|

|

|

||

|

B

|

1,52-1,95

|

92000-117500

|

25500

|

(0,1-1)

|

1,21-1,76

|

2.8×1019

|

0,65

|

||

|

Щель Кассини

|

1,95-2,02

|

117500-122200

|

4700

|

?

|

0,12

|

5.7×1017

|

0,30

|

||

|

A

|

2,02-2,27

|

122200-136800

|

14600

|

(0,1-1)

|

0,70

|

6-2×1018

|

0,60

|

||

|

Щель Энкеa

|

2,214

|

133570

|

325

|

||||||

|

Щель Киллера

|

2,263

|

136530

|

35

|

||||||

|

F

|

2,324

|

140210

|

30-500

|

?

|

0,01-1

|

?

|

?

|

||

|

G

|

2,75-2,88

|

165800-173800

|

8000

|

100-1000

|

10-4-10-5

|

6-23×106

|

?

|

||

|

E

|

3-8

|

180000-480000

|

300000

|

(1000)

|

10-6-10-7

|

?

|

?

|

||

|

История открытий связанных с планетой Сатурн и его спутниками

|

|||||||||

| Год | Ученый | Открытие | |||||||

|

1610г

|

Г. Галилей

|

Первое телескопическое наблюдение Сатурна. Зарисовано как три звездочки.

|

|||||||

|

1633г

|

|

Первая зарисовка Сатурна.

|

|||||||

|

1655г

|

Г.Х. Гюйгенс

|

25 марта открывает кольцо Сатурна и первый спутник - Титан.

|

|||||||

|

1671г

|

Дж. Кассини

|

Открывает спутник Япет, 23.12.1672г - спутник Рея, 1675г - цель в кольце, в 1684г спутники Тефия и Диона.

|

|||||||

|

1790г

|

В. Гершель

|

Определяет период вращения Сатурна.

|

|||||||

|

1837г

|

И. Ф. Энке

|

Открывает вторую щель в кольце.

|

|||||||

|

1838г

|

И. Г. Галле

|

Открывает внутреннее кольцо Сатурна (кольцо С в кольце В).

|

|||||||

|

1840г

|

Дж. Ф. Гершель

|

Дает название первым пяти открытым спутникам.

|

|||||||

|

1857г

|

Д. К. Максвелл

|

Доказал теоретически, что кольца должны состоять из множества несвязанных частиц (работа печатается в 1859г).

|

|||||||

|

1876г

|

|

Открывается Белое пятно (наблюдается периодически).

|

|||||||

|

1895г

|

А.А. Белопольский

|

Доказывает метеорный состав колец Сатурна.

|

|||||||

|

1932г

|

|

В атмосфере планеты открыты метан и аммиак.

|

|||||||

|

1979г

|

КА "Пионер - 11"

|

Пролетая 1 сентября в 21400 км от планеты, обнаружил магнитосферу планеты и показал тонкую структуру колец. Открыты два новых кольца.

|

|||||||

|

1980г

|

КА "Вояджер - 1"

|

12 ноября пролетает мимо планеты в 123000 км, исследует спутник Титан, открывает 5 спутников, новые кольца.

|

|||||||

|

1981г

|

КА "Вояджер - 2"

|

27 августа сближается с планетой. Исследует Титан, радиационные пояса, магнитное поле.

|

|||||||

|

2000г

|

Бретт Глэдман

|

В течение года открывает 10 новых спутников у планеты.

|

|||||||

http://galspace.spb.ru/index49.html

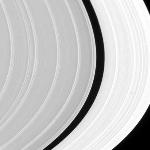

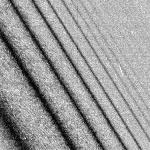

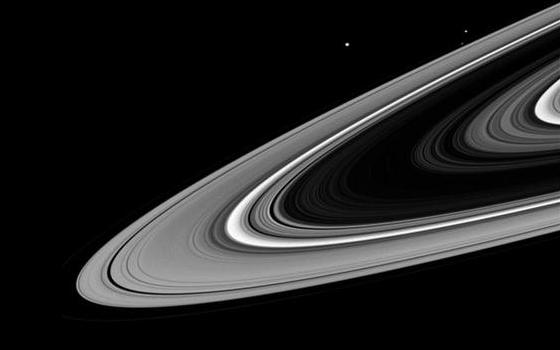

Существует 3 основных кольца, названных A, B и C. Они различимы без особых проблем с Земли. Есть и более слабые кольца – D, E, F. При ближайшем рассмотрении колец оказывается великое множество. Между кольцами существуют щели, где нет частиц. Та из щелей, которую можно увидеть в средний телескоп с Земли (между кольцами А и В), названа щелью Кассини. В ясные ночи можно даже увидеть менее заметные щели. Внутренние части колец вращаются быстрее внешних.

Ширина колец равна 400 тыс. км, однако в толщину они составляют всего несколько десятков метров.

|

|

|

Вид колец Сатурна.

|

|

Сквозь кольца можно увидеть звезды, хотя свет их при этом заметно ослабевает. Все кольца состоят из отдельных кусков льда разных размеров: от пылинок до нескольких метров в поперечнике. Эти частицы двигаются с практических одинаковыми скоростями (около 10 км/с, их скорости так хорошо уравнены, что соседние частицы кажутся неподвижными по отношению друг к другу), иногда сталкиваясь друг с другом. Под действием спутников кольцо немного выгибается, переставая быть плоским: видны тени от Солнца. Все же частицы медленно перемещаются в разных направлениях - со скоростью 1-2 мм/с.

Внешний вид колец меняется от года к году. Это обусловлено наклоном плоскости колец к плоскости орбиты планеты. Плоскость колец наклонена к плоскости орбиты на 26°. Поэтому в течение года мы видим их максимально широкими, после чего их видимая ширина уменьшается, и, примерно через 15 лет, они превращаются в слабо различимую черту. В 1610 году Галилео Галилей впервые увидел в телескоп кольца Сатурна, но не понял, что это такое, поэтому записал, что Сатурн состоит из частей.

В июле 1610 г. Галилео Галилей опубликовал зашифрованное сообщение такого содержания: "Отдаленнейшую из планет наблюдал тройную". "Отдаленнейшей из планет" в то время считали Сатурн, а его кольца выглядели в телескопе Галилея двумя туманными пятнами по краям планеты.

Полвека спустя Христиан Гюйгенс сообщил о наличии у Сатурна кольца, а в 1675 году Кассини обнаружил между кольцами щель.

Кольца Сатурна постоянно будоражили воображение исследователей своей уникальной формой. Кант первым предсказал существование тонкой структуры колец Сатурна. Пользуясь своей моделью протопланетного облака, он представлял себе кольцо в виде плоского диска из сталкивающихся частиц, вращающихся дифференциально вокруг планеты по закону Кеплера. Именно дифференциальное вращение, согласно Канту, является причиной расслоения диска на серию тонких колечек. Позднее Симон Лаплас доказал неустойчивость твердого широкого кольца. В середине прошлого века астрономы обнаружили десять колечек вокруг Сатурна. Выдающийся вклад в исследование устойчивости колец Сатурна внес Джеймс Максвелл, получивший премию Адамса за труд, в котором он показал, что такие узкие кольца также неустойчивы и будут падать на планету. И хотя вывод Maксвелла о падении гипотетического сплошного ледового кольца на планету был неправильным (такое кольцо гораздо раньше должно развалиться на куски), следствие из него – метеорное строение колен Сатурна – оказалось верным. Так, к концу XIX века гипотеза метеорного строения колец Сатурна, высказанная впервые Жаном Кассини, получила теоретическое, а в 1893 году – и наблюдательное подтверждение. В течение XX века шло постепенное накопление новых данных о планетных кольцах: получены оценки размеров и концентрации частиц в кольцах Сатурна, спектральным анализом установлено, что кольца – ледяные, открыто загадочное явление азимутальной переменности яркости колец Сатурна.

В течение 29,5 лет с Земли кольца Сатурна дважды видны в максимальном раскрытии и дважды наступают периоды, когда Солнце и Земля находятся в плоскости колец, и тогда кольца либо освещаются Солнцем "с ребра", либо оно для земного наблюдателя видно "с ребра". В этот период кольца почти совсем не видны, что свидетельствует об их очень малой толщине. Разные исследователи, основываясь на визуальных и фотометрических наблюдениях и их теоретической обработке, приходят к заключению, что средняя толщина колец составляет от 10 см до 10 км. Конечно, кольцо такой толщины увидеть с Земли "с ребра" невозможно.

В соответствии с законами Кеплера частицы на разных радиусах кольца движутся с различными соростями: чем ближе к планете, тем быстрее. В наиболее плотном кольце есть область, где частицы обращаются с периодом 10,5 ч, т.е. с той же угловой скоростью, с какой вращается Сатурн. Это значит, что относительно поверхности планеты они остаются неподвижными.

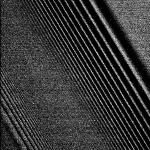

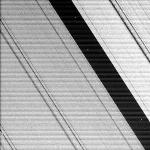

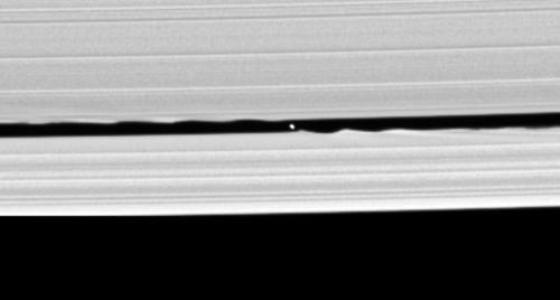

Что узнали "Вояджеры"?

Уже первые снимки колец, переданные АМС "Вояджер-1", показали небольшие цветовые вариации в кольцах, щель в кольце С, наличие вещества в делении Кассини и изменения в распределении и яркости вещества в кольцах С и В. Наиболее интересными деталями на первых снимках были "спицы" - радиальные тёмные образования, пересекающие некоторые участки яркого кольца В. Иногда "спицы" наблюдались в течение нескольких часов, хотя внутренний край кольца у основания "спицы" вращается вокруг планеты с большей скоростью, чем внешний край у вершины "спицы", и эти образования

|

|

|

Кольца Сатурна

|

|

должны бы были разрушиться.

Позже были получены снимки "спиц" при рассеивании солнечного света вперед. На этих снимках области спиц светлые, а не темные, как на первых снимках, сделанных при рассеивании света назад. Это позволило предположить, что области "спиц" содержат очень мелкие пылевидные частицы. Область, где наблюдаются "спицы", перекрывает зону кольца, обращающуюся вокруг Сатурна с такой же скоростью, как его магнитное поле. Это, по мнению некоторых ученых, может объяснить устойчивость спиц, несмотря на различную скорость движения частиц. Ученые предположили, что в результате взаимодействия между этими могшими частицами и электростатическими силами частицы могут концентрироваться в определенных областях или подниматься над плоскостью колец. Если кольцо заряжено, частицы в нем должны отталкиваться друг от друга, но силы гравитации удерживают их в кольце. Для крупных частиц силы гравитации больше сил отталкивания, и они остаются в кольце, для мелких частиц силы отталкивания больше, и они поднимаются над плоскостью кольца. Была высказана гипотеза, что магнитное поле планеты воздействует на заряженные мелкие частицы, находящиеся над кольцом В, "выстраивая их подобно железным опилкам" или заставляя слипаться. Еще одна гипотеза объясняет существование спиц волновыми явлениями вокруг кольца, оказывающими влияние на мелкие частицы, находящиеся на пути волны. Механизм, обуславливающий заряженность кольца, неясен. Предлагались гипотезы о том, что это происходит под влиянием атмосферы Сатурна или высокоэнергетического ультрафиолетового излучения Солнца.

Снимки показали, что каждое из наблюдавшихся ранее шести колец Сатурна (D, С, В, A, F, Е - в порядке увеличивающегося удаления от планеты) состоит из большого числа узких колец. Полагали, что после полной обработки снимков могут насчитать 500 - 1000 узких колец. Несколько узких колец было обнаружено и в делении Кассини, которое ранее считали пространством, относительно свободным от вещества.

Съемка при рассеивании света вперед показала, что частицы в кольцах имеют размеры от нескольких микронов до нескольких метров. На основании характера прохождения радиосигналов АМС "Вояджер-1", через кольцо С сделан вывод, что размер частиц в этом кольце составляет от 10 см до 10 м, причем на каждую частицу размером 10 м приходится примерно 1000 частиц размером 1 м и примерно миллион мелких частиц. Мелкие частицы, по-видимому, состоят изо льда, а более крупные - из снега с включениями льда. Позже сообщалось, что, по данным радиозондирования, средний размер частиц в кольце С 1 м, а некоторые достигают 10 м. При этом отмечалось, что ранее предполагали меньший средний размер частиц. Сообщалось также, что, как показали радиозондирование и измерения в инфракрасном диапазоне, частицы являются кусками льда или силикатами с ледяным покрытием. Все же основная масса колец заключена в частицах метровых размеров.

Время от времени можно наблюдать эффективное зрелище - столкновение двух крупных частиц. Вот две глыбы размером с садовый домик начинают медленно соприкосаться друг с другом, сдвигая с поверхности целые сугробы рыхлого снега. Им не повезло: они не выдержали взаимного давления при ударе и медленно развалились на части. Типичная для колец "катастрофа" при скорости миллиметр в секунду! Два остатка первоначальных тел продолжают движение, а сброшенные с них сугробы снега, комки и снежная пыль неспешно разлетается в разные стороны, сверкая в лучах далекого Солнца. Через несколько дней "пострадавшие" частицы снова вырастут, поймав и поглотив огромное количество более мелких снежкой в кольцах.

Кольцо С - наименее яркое из трех "классических" колец (А, В и С). По-видимому, там вещество более рассредоточено. Самым ярким является кольцо В, где должна быть наибольшая плотность вещества. В кольце В частицы расположены так густо, что, залетев серидину, мы потеряем из виду звезды.

Помимо классических колец на снимках, переданных АМС "Вояджер-1", видно самое близкое к планете кольцо D. Предполагают, что оно образовано веществом, которое проникло через барьер, формирующий внутренний край кольца С.

Кольцо F, судя по снимкам, может иметь несколько эллиптическую форму: некоторые участки этого

|

|

|

В щели Килера находится маленький спутник. Его диаметр 7 км. По-видимому, именно силы гравитации спутника возмущают орбиты частиц в кольцах. Поскольку внутренние частицы вращаются быстрее внешних, волновому эффекту подвержены только ведущие частицы внутренних колец и отстающие частицы внешних колец.

|

|

тонкого кольца расположены ближе к планете, чем другие участки. Это кольцо, по-видимому, образовано двумя, а возможно, и тремя свободно переплетенными "прядями". Ученые затрудняются объяснить это явление. Согласно одной гипотезе, поскольку кольцо F состоит из пылевидных частиц, они могут приобрести электрический заряд от солнечного света или от частиц солнечного происхождения и получить свойства миниатюрных электромагнитов. В этом случае взаимодействие их с магнитным полем Сатурна способно привести к переплетению колец. Вокруг кольца F обнаружены сгустки вещества. Один из них был настолько плотным, что его первоначально приняли за спутник. Последующий анализ показал, что это - область концентрации вещества, имеющая характерный размер 100 - 200 км. Высказывалось предположение, что более широкая часть этого сгустка в какой-то мере контролируется спутниками S-13 и S-14 или что сгусток содержит крупное тело, от которого откалываются куски в результате соударений, и поэтому в данной области наблюдается увеличенная плотность вещества. Сгустки, по-видимому, движутся по орбите вокруг Сатурна. Предполагают, что упомянутые спутники S-13 и S-14, расположенные по обе стороны кольца F, контролируют движение частиц в этом кольце.

Съемка колец при рассеивании света вперед обнаружила еще одно кольцо, которому предварительно присвоено обозначение G. Орбитальный радиус кольца G 150000 км. Полагают, что оно находится близ орбит "коорбитальных" спутников S-10 и S-11. Наблюдавшаяся на одном из этих спутников тень, возможно, отбрасывалась именно этим кольцом. На снимках видно также кольцо Е, простирающееся, возможно, на расстояние до 480000 км от планеты.

Вообще система колец, по-видимому, является относительно стабильным явлением для Сатурна. В отличие от этого, кольцо Юпитера, как полагают, представляет собой динамическую систему, которая постоянно саморегулируется, но имеет ограниченную продолжительность существования. Кольцо Юпитера, видимо, существует благодаря тому, что какие-то тела непрерывно подпитывают кольцо веществом или же в самом кольце есть необнаруженные тела, которые генерируют частицы. Что касается колец Урана, то о них известно относительно мало.

Возвращаясь к колечкам, среди них есть узкие потоки, отклоняющиеся от круговой орбиты. Края некоторых колец зазубриваются, а сами они колышутся под гравитационным напором спутников, изгибаясь и образуя волны. Спиральные волны, эллиптические кольца, странные переплетения узких колечек... все сюрпризы колец трудно перечислить.

Что узнал "Кассини"?

Станция "Кассини" была запущена 15 октября 1997 года. Для того чтобы оказаться на сатурнианской орбите, «Кассини» предстояло выполнить долгожданный и ответственный маневр торможения. Часть этого маневра вы можете наблюдать в этой таблице изображений.

Неправда ли, впечатляет? (даже такие маленькие изображения). На данный момент космический аппарат Кассини получил уже очень много изобржений и информации о планете, и о кольцах, и о спутниках Сатурна.

Долгое время считалось, что к Сатурну приблизился неосторожный спутник и был разорван его приливными силами "в клочки". Но данные "Вояджеров" опровергли это распространенное мнение. Сейчас установлено, что кольца Сатурна (и других планет тоже) представляют собой остатки огромного околопланетного облака протяженностью во многие миллионы километров. Из внешних областей этого облака сформировались спутники, а во внутренней образование спутников было "завершено". Так как скорости взаимных соударений растут при приближении к планете, возле каждой планеты имеется область, где частицы, достигнув определенныз размеров, начинают разваливаться от взаимных столкновений. Миллиарды лет соударений - и 10-метровые частицы дошли до такого рыхлого состояния, что рассыпаются от малейшего толчка на скорости мм/с. Любая крупная частица за несколько дней или недель проходит полный цикл от разрушения до восстановления. Эта взаимная конкуренция, не дающая образоваться крупным спутникам, ослабевает по мере удаления от планеты, и на некотором расстоянии часть вещества превращается в спутники, а часть все еще пребывает в раздробленном состоянии - в виде колец. Кстати, кольца за время своего существования сделали уже триллион оборотов - гораздо больше, чем спутники или планеты по своим орбитам. Суммарная масса ледяных колец Сатурна сравнима с массой его спутника Мимаса, радиус которого 200 км. Почему кольца плоские? Их сплющивание - это результат противоборства двух основных сил: гравитационной и центробежной. Гравитационное притяжение стремится сжать систему со всех сторон, а вращение препятствует сжатию поперек оси вращения, но не может помешать ее сплющиванию вдоль оси. Таково происхождение различных космических дисков, включая планетарные кольца. |

|

Анонс: Солнечное затмение |

Полное солнечное затмение 1 августа 2008 года.

Полное солнечное затмение начнется 1 августа 2008 года в 09ч22м по всемирному времени (UT) на севере Канады –на рассвете в заливе Куин-Мод лунная тень вступит на поверхность Земли. Максимальное значение и продолжительность полной фазы в середине полосы составит 1,014 и 1 минуту 30 секунд соответственно. Двигаясь на север, лунная тень пройдет по восточной оконечности о. Виктория, западу о. Кинг-Уильям, частично покроет о-ва Принца Уэльского и Сомерсет, п-ов. Бутия. Далее, пройдя в 250 км восточнее северного магнитного полюса, пересечет о-ва Девон и Элсмир и в 9ч26м UT вступит на о. Гренландия. "Чиркнув" по самой северной части острова, в 9ч36м UT, тень выйдет в Северный Ледовитый океан и, проделав по воде путь длиной более 900 км, в 9ч47м UT заденетвосточную часть норвежского острова Белый и самую западную часть островов Земли Франца-Иосифа. В 9ч59м UT лунная тень пересечет Новую Землю, а в 10ч08м UT, в районе Байдарацкой губы, тень вступит на евразийский материк.

Далее, тень пересечет Обскую губу и выйдет в районе р. Надым, где в 10ч21м UT и будет наблюдаться наибольшая фаза затмения, равная 1,039 при высоте Солнца над горизонтом 33,5°. Продолжительность полной фазы достигнет 2 минут 27 секунд

В 10ч30м UT тень окажется над г. Нижневартовском, продолжительность затмения составит там 2 минут 24 секунды В 10ч44м UT полное затмение начнется в г. Новосибирске (продолжительность –2 минут 17 секунд, в 10ч47м UT– в г. Барнауле (продолжительность – 2 минут 15 секунд, в 10ч49м UT – в г. Бийске (продолжительность –2 минут 15 секунд, в 10ч50м UT – в г. Горно-Алтайске (продолжительность –2 минут 13 секунд.

В 10ч56м UT лунная тень достигнет российско-монгольской границы и пойдет дальше на юг практически вдоль монгольско-китайской границы до 43-й параллели и дальше по территории Китая до гг. Наньян и Лоян, где полное затмение завершится на заходе Солнца, когда в 11ч19м UT лунная тень покинет поверхность нашей планеты.

Частные фазы затмения будут видны в Европе (кроме юга), Азии (кроме востока и юго-востока), на крайнем севере Северной Америки, в Северном Ледовитом и в северной части Атлантического океана. На территории России частное солнечное затмение будет видно в европейской части (там затмение произойдет после полудня), Западной и Центральной Сибири, где затмение можно будет увидеть вечером. Анимацию движения тени можно посмотреть здесь (2,83Mb, DivX5)

Во время полной фазы солнечного затмения резко наступает темнота, на небе появляются яркие звезды и планеты, а на месте Солнца виден темный диск Луны, окруженный светящейся верхней атмосферой Солнца — солнечной короной. Вблизи темного диска Луны можно заметить красноватые протуберанцы, являющиеся частью солнечной хромосферы.

В момент начала и конца полной фазы становятся видны "четки Бейли" — несколько ярких пятен по краю темного диска Луны, появляющихся, когда край солнечного диска просвечивает между деталями лунного рельефа. Во время полной фазы наблюдается также ряд атмосферных оптических явлений, прежде всего "заревое кольцо"вдоль горизонта, образованное рассеянием света в областях атмосферы, не попавших в тень Луны.

Городом — "столицей затмения" 1 августа 2008 г. очевидно станет Новосибирск. Наибольшая фаза затмения составит там 1,019, при высоте Солнца над горизонтом около 30°. Частное затмение начнется вечером в 16ч41м местного летнего времени, наибольшая фаза наступит в 17ч45м09с. Частное затмение закончится в 18ч44м.

Полоса полного затмения лишь "чиркнет" по западной границе Кемеровской области, тем не менее "почти полное" затмение можно будет наблюдать и в Новокузнецке. Обстоятельства явления — наибольшая фаза составит 0,99 ри высоте Солнца над горизонтом около 27,5° Частное затмение начнется вечером в 17ч45м местного летнего времени, наибольшая фаза наступит в 18ч48м42с. Частное затмение закончится в 19ч47м. Впрочем, настоятельно рекомендуется не пренебрегать возможностью "выбраться" в полосу полной фазы.

Рекомендации к наблюдениям солнечного затмения!

Прежде чем приступить к наблюдениям, нужно твердо запомнить, что вне затмения или при частных фазах эатмения смотреть на Солнце без защиты глаз темными светофильтрами категорически запрещено! Это предупреждение особо относится к наблюдениям Солнца в оптические инструменты, так как пренебрежение им вызовет мгновенное и неизлечимое повреждение глаз. Поэтому перед объективом оптического инструмента нужно обязательно укрепить темный светофильтр достаточной плотности, чтобы глаза не ощущали раздражения солнечным светом. Даже при фазе солнечного затмения, равной 0,9, т. е. когда Луной закрыто 90% видимого диаметра Солнца, остается открытой 0,125 (одна восьмая) часть солнечного диска, и солнечный свет ослаблен всего лишь в 8—10 раз, что еще опасно для зрения, тем более что открытая часть имеет неослабленную поверхностную яркость. Для фиксации моментов времени пригодны любые наручные механические или электронные часы с секундной стрелкой (цифрами) или секундомер. Часы должны быть дважды выверены по радиосигналам точного времени или по часам телевидения, один раз до начала частного затмения, а второй раз после его окончания. Различие показаний часов от моментов точного времени записывается в журнал наблюдений.

Метки: солнечное затмение |

День рождения викторины! |

7 лет нашей "ВИКТОРИНА". В течении этого времени в викторине были опубликованы 576 вопроса (сегодня опубликуется вопрос №577). Много участников приняли участие в нашей викторине. В течении всего этого времени много участников познакомились с друг другом и даже подружились. Были в викторине и споры, дискуссии, а в основном в этом проекте всегда присутствовал теплый и добрый дух:)

Всех участников и болельщиков нашей викторины поздравляю с днем рождения этого проекта!!!:)

|

Луна: подробная информация |

|

|

| Орбитальные характеристики | |

|---|---|

| Перигей | 363 104 км 0,0024 а. е. |

| Апогей | 405 696 км 0,0027 а. е. |

| Большая полуось | 384 399 км 0,00257 а. е. |

| Эксцентриситет | 0,0549 |

| Орбитальный период | 27,321582 д 27 д 7 ч 43,1 мин |

| Синодический период | 29,530588 д 29 д 12 ч 44,0 мин |

| Наклонение | 5,145° относительно эклиптики |

| Орбитальная скорость | 1,022 км/с |

| Долгота восходящего узла | (убывание) 1 оборот за 18,6 лет |

| Аргумент перицентра | (возрастание) 1 оборот за 8,85 лет |

| Период обращения вокруг своей оси | синхронизирован (всегда повернут к Земле одной стороной) |

| Спутник | Земли |

| Физические характеристики | |

| Экваториальный радиус | 1738,14 км 0,273 земных |

| Средний радиус | 1737,10 км 0,273 земных |

| Полярный радиус | 1735,97 км 0,273 земных |

| Площадь поверхности | 3,793×107 км² 0,074 земных |

| Эллипсоидность | 0,00125 |

| Обьём | 2,1958×1010 км³ 0,020 земных |

| Масса | 7,3477×1022 кг 0,0123 земных |

| Средняя плотность | 3346,4 кг/м³ |

| Вторая космическая скорость | 2,38 км/с |

| Альбедо | 0,12 |

| Видимая звёздная величина | −2,5/−12,9 −12,74 (при полной Луне) |

| Температура | |

| Минимальная | 100 К (−173,15 °C) (экватор) 70 К (−203,15 °C) |

| Средняя | 220 К (−53,15 °C) 130 К (−143,15 °C) |

| Максимальная | 390 К (116,85 °C) 230 К (−43,15 °C) |

Название

Римляне называли спутник Земли Лу́ной (лат. Lūna), греки — Селеной (греч. Σελήνη), древние египтяне — Ях (Иях).

Общая характеристика

Поскольку Луна обращается по орбите вокруг Земли с периодом в один месяц, угол между Землёй, Луной и Солнцем изменяется; мы наблюдаем это явление как цикл лунных фаз. Период времени между последовательными новыми лунами составляет 29,5 дней (709 часов).

Хотя Луна и вращается вокруг своей оси, она всегда обращена к Земле одной и той же стороной. Дело в том, что Луна является телом со смещённым центром тяжести (о чём сказано ниже). Примером таких тел в обыденной жизни является игрушка типа «Ванька-встанька» или обыкновенный молоток со стальным бойком и деревянной ручкой. Такие тела при движении по орбите подвержены влиянию, так называемого, гравитационного момента, под действием которого они всегда стремятся повернуться своей более массивной частью к источнику тяготения, вокруг которого вращаются. Этот физический эффект давно используется для ориентации искусственных спутников [1]. Именно этот эффект и является причиной совпадения периодов вращения Луны (и не только) вокруг своей оси и вокруг Земли. Поэтому Луна всегда обращена одной стороной к источнику тяготения — об этом повествуется в классических трудах [2]. Такое положение сложилось, ещё во время формирования Луны, когда, согласно одной из гипотез, в результате космической катастрофы большой ком вещества (будущей Луны) был вырван из недр куда более массивного тела (возможно Земли), обладавшего атмосферой. Таким образом, в космосе оказался огненно-жидкий ком вещества, насыщенный газами. Под влиянием гравитационного момента тяжёлые породы огненно-жидкого кома стали смещаться в сторону Земли, а лёгкие фракции устремились в противоположную сторону. Растворённые в коме газы стали интенсивно испаряться, сливаясь в малые и большие пузыри, которые поднимаясь к поверхности лопались, образуя кратеры. Таким образом, поверхность Луны в тот, буквально горячий период, напоминала кипящую кашу. Газы и другие лёгкие фракции под влиянием того же гравитационного момента стали смещаться на другую сторону Луны. Именно поэтому, на обратной стороне Луны кратеров куда больше, чем на видимой с Земли стороне Луны. Далеко не все газовые пузыри успели всплыть к поверхности и прорвать её. Многие из них так и застыли в постепенно затвердевающем (из-за охлаждения) приповерхностном слое, образовав многочисленные полости с остатками реликтовых газов. Эти, давно охладившиеся, газы и поступают на поверхность Луны через трещины, образующиеся вследствие приливных напряжений в недрах Луны, что нередко наблюдаемо с Земли ([3].

Тем не менее, поскольку вращение Луны вокруг Земли по эллиптической орбите происходит неравномерно, с Земли можно наблюдать 59 % лунной поверхности.

Кроме этого, в процессе своего вращения и орбитального движения Луна совершает около положения равновесия небольшие качания собственного тела (т. н. «физическая либрация») на величину 0,02° по долготе с периодом 1 год и на 0,04° по широте с периодом 6 лет.

Поскольку на Луне отсутствует атмосфера, днем её поверхность накаляется до +120 °C, но ночью или даже в тени она остывает до −160 °C. Также небо на Луне всегда чёрное, даже днём. Огромный диск Земли выглядит с Луны в 3,67 раз больше, чем Луна с Земли и висит в небе почти неподвижно. Фазы Земли, видимые с Луны, прямо противоположны лунным фазам на Земле.

Освещённость от полной Луны около поверхности Земли составляет 0,25 лк.

Влияние Луны на приливы и отливы

Гравитационные силы между Землёй и Луной вызывают некоторые интересные эффекты. Наиболее известный из них — морские приливы и отливы. Гравитационное притяжение Луны более сильное на той стороне Земли, которая повёрнута к Луне, и более слабое на противоположной стороне. Поэтому поверхность Земли, и особенно океаны, вытягиваются по направлению к Луне. Если бы мы взглянули на Землю со стороны, мы увидели бы две выпуклости, и обе они направлены в сторону Луны, но находятся на противоположных сторонах Земли. Этот эффект намного более силён в океанской воде, чем в твёрдой коре, так что выпуклость воды больше. А так как Земля вращается намного быстрее, чем Луна перемещается по своей орбите, перемещение выпуклостей вокруг Земли один раз за день даёт две высших точки прилива.

Исследования Луны

Луна привлекала внимание людей с древних времён.

Изобретение телескопов позволило различать более мелкие детали рельефа Луны. Первую лунную карту составил Риччиоли в 1651 году, он же дал названия самым крупным кратерам. Вслед за ним занимались картографией Луны И. Ньютон и В. Гершель, карта стала подробнее, так как улучшилась техника наблюдения.

Новым этапом исследования Луны стало применение фотографии в астрономических наблюдениях, начиная с середины XIX века. Это позволило более детально анализировать поверхность Луны по подробным фотографиям. Такие фотографии были сделаны, в частности, Уорреном де ла Рю (1852) и Льюисом Резерфордом (1865). В 1881 Жюль Янссен составил детальный «Фотографический атлас Луны».

С началом космической эры количество наших знаний о Луне значительно увеличилось. Стал известен состав лунного грунта, учёные даже получили его образцы, составлена карта обратной стороны.

Впервые Луну посетил советский космический корабль «Луна-2» 13 сентября 1959 года.

Впервые астрономам удалось заглянуть на обратную сторону Луны в 1959, когда советская станция «Луна-3» пролетела над ней и сфотографировала невидимую с Земли часть её поверхности. Обратная сторона Луны представляет собой идеальное место для астрономической обсерватории. Размещённым здесь оптическим телескопам не пришлось бы пробиваться сквозь плотную земную атмосферу. А для радиотелескопов Луна послужила бы естественным щитом из твёрдых горных пород толщиной 3500 км, который надёжно прикрыл бы их от любых радиопомех с Земли.

В начале 1960-х годов было очевидно, что в освоении космоса США отстаёт от СССР. Дж. Кеннеди заявил — высадка человека на Луну состоится до 1970 года. Для подготовки к пилотируемому полёту НАСА выполнило несколько космических программ: «Рейнджер» — фотографирование поверхности, «Сервейер (программа)» (1966-68) — мягкая посадка и съёмки местности и «Лунар орбитер (программа)» (1966-67) — детальное изображение поверхности Луны.

Американская программа пилотируемого полёта на Луну называлась «Аполлон». Первая посадка произошла 20 июля 1969 года; последняя — в декабре 1972 года, первым человеком, ступившим на поверхность Луны, стал американец Нил Армстронг (21 июля 1969 года), вторым — Эдвин Олдрин. Третий член экипажа Майкл Коллинз остался в ракете. Таким образом, Луна — единственное внеземное тело, на котором побывал человек, Луна также — единственное небесное тело, образцы которого были доставлены на Землю (США доставили 380 килограммов, СССР — 324 грамма лунного грунта)[4].

Нахождение американских астронавтов на Луне ставится под сомнение некоторыми авторами (см. лунный заговор).

СССР ответил отправкой на Луну двух радиоуправляемых самоходных аппаратов, «Луноход-1» в ноябре 1970 года и «Луноход-2» в январе 1973.

После окончания советской космической программы «Луна» и американской «Аполлон» исследования Луны с помощью космических аппаратов были практически прекращены. Но в начале XXI века Китай опубликовал свою программу освоения Луны, включающую кроме доставки лунохода (в 2011 году) и отправки грунта на Землю (2012), в том числе и постройку обитаемых лунных баз (2030). Считается, что это заставило остальные космические державы снова развернуть лунные программы. Так, например, Европейское космическое агентство 28 сентября 2003 запустило первый лунный зонд «Смарт-1», а Дж. Буш 14 января 2004 объявил, что в планы США входит создание новых пилотируемых космических кораблей, способных доставить людей на Луну, с целью заложить к 2020 году первые лунные базы.

14 сентября 2007 Япония запустила автоматический космический аппарат для исследования Луны «Кагуя», а 24 октября 2007 в лунную гонку официально вступила и КНР. С космодрома Сичан был запущен первый китайский спутник Луны «Чанъэ-1». С помощью станции учёные планируют сделать объемную карту лунной поверхности, что в будущем может поспособствовать амбициозному проекту колонизации Луны[5].

Геология Луны (селенология)

Благодаря её размеру и составу Луну иногда относят к планетам земной группы наряду с Меркурием, Венерой, Землёй и Марсом. Поэтому, изучая геологическое строение Луны, можно многое узнать о строении и развитии Земли.

Толщина коры Луны в среднем составляет 68 км, изменяясь от 0 км под лунным морем Кризисов до 107 км в северной части кратера Королёва на обратной стороне. Под корой находится мантия и, возможно, малое ядро из сернистого железа (радиусом приблизительно 340 км и массой, составляющей 2 % массы Луны). В отличие от мантии Земли, мантия Луны только частично расплавлена. Любопытно, что центр масс Луны располагается примерно в 2 км от геометрического центра по направлению к Земле. На той стороне, которая повёрнута к Земле, кора более тонкая.

Измерения скорости спутников «Лунар Орбитер» позволили создать гравитационную карту Луны. С её помощью были обнаружены уникальные лунные объекты, названные масконами (от англ. mass concentration) — это массы вещества повышенной плотности.

Луна не имеет магнитного поля. Но некоторые из горных пород на её поверхности проявляют остаточный магнетизм, что указывает на то, что, возможно, в ранней истории у Луны было магнитное поле.

Не имеющая ни атмосферы, ни магнитного поля, поверхность Луны подвержена непосредственному воздействию солнечного ветра. В течение 4 млрд лет водородные ионы из солнечного ветра внедрялись в реголит Луны. Таким образом, образцы реголита, доставленные миссиями «Аполлон», оказались очень ценными для исследования солнечного ветра. Этот лунный водород также может быть когда-нибудь использован как ракетное топливо.

Сейсмология

Оставленные на Луне сейсмографы показали наличие сейсмической активности. Из-за отсутствия воды колебания лунной поверхности продолжительны по времени, могут длиться более часа.

Лунотрясения можно разделить на четыре группы:

- приливные, случаются дважды в месяц, вызваны воздействием приливных сил Солнца и Земли.

- тектонические — нерегулярные, вызваны подвижками в грунте Луны,

- метеоритные — из-за падения метеоритов,

- термальные — их причиной служит резкий нагрев лунной поверхности с восходом Солнца.

Сoстав луннoй коры

- 43,0 % — кислород

- 21,0 % — кремний

- 10,0 % — алюминий

- 09,0 % — кальций

- 09,0 % — железо

- 05,0 % — магний

- 02,0 % — титан

- 00,6 % — никель

- 00,3 % — натрий

- 00,2 % — хром

- 00,1 % — калий

- 00,1 % — марганец

- 00,1 % — сера

- 500 ppm — фосфор

- 100 ppm — углерод

- 100 ppm — азот

- 050 ppm — водород

- 020 ppm — гелий

Селенография

Поверхность Луны можно разделить на два типа: очень старая горная местность с большим количеством вулканов и относительно гладкие и более молодые лунные моря. Лунные моря, которые составляют приблизительно 16 % всей поверхности Луны, — это огромные кратеры, возникшие в результате столкновений с небесными телами, которые были позже затоплены жидкой лавой. Большая часть поверхности покрыта реголитом — смесью тонкой пыли и скалистых обломков, полученных из столкновений с метеорами. Лунные моря, под которыми лунными спутниками обнаружены более плотные, тяжёлые породы, сконцентрированы на обращённой к Земле стороне из-за, упомянутого выше, влияния гравитационного момента при формировании Луны (см. главу ,,Общая характеристика,,).

Большинство кратеров на обращённой к нам стороне названо по имени знаменитых людей в истории науки, таких как Тихо Браге, Коперник и Птолемей. Особенности ландшафта на обратной стороне имеют более современные названия типа Аполлон, Гагарин и Королёв — в основном это русские названия, так как первые снимки были сделаны советским кораблём «Луна-3». В дополнение к этим особенностям на обратной стороне Луны расположен огромный бассейн кратеров величиной 2250 км в диаметре и 12 км глубиной — это самый большой бассейн, появившийся в результате столкновения, в Солнечной системе, и Море Восточное в западной части видимой стороны (его можно видеть с Земли; на изображении слева — в центре), который является отличным примером многокольцевого кратера.

Также выделяют второстепенные детали лунного рельефа — купола, хребты, рилли (от нем. Rille — борозда, желоб) — узкие извилистые долиноподобные понижения рельефа.

Происхождение лунных кратеров[6]

Попытки объяснить происхождение кратеров на Луне начались с конца 80-х годов XVIII века. Основных гипотез было две — вулканическая и метеоритная. До 20-х годов XX века против метеоритной гипотезы выдвигали тот факт, что кратеры имеют круглую форму, хотя косых ударов по поверхности должно быть больше чем прямых, а значит при метеоритном происхождение кратеры должны иметь форму эллипса. Однако в 1924 году новозеландский ученый Джиффорд впервые дал качественное описание удара о поверхность планеты метеорита двигающегося с космической скоростью. Получалось, что при таком ударе большая часть метеорита испаряется и форма кратера не зависит от угла падения. Также в пользу метеоритной гипотезы говорит то, что совпадает зависимость количества лунных кратеров от их диаметра и зависимость количества метеорных тел от их размера.

В ходе исследования других планет, таких как Венера и Марс были обнаружены как кратеры подобные лунным, так и настоящие вулканические кратеры, сильно отличающиеся от тех, что находятся на Луне, что ещё раз косвенно подтверждает метеоритное происхождение большинства лунных кратеров.

Лунные моря

| русское название | латинское название |

|---|---|

| Море Кризисов | Mare Crisium |

| Море Изобилия | Mare Foecunditatis |

| Море Нектара | Mare Nectaris |

| Море Спокойствия | Mare Tranquillitatis |

| Море Ясности | Mare Serenitatis |

| Море Дождей | Mare Imbrium |

| Море Холода | Mare Frigorum |

| Море Паров | Mare Vaporum |

| Море Облаков | Mare Nubium |

| Море Влажности | Mare Humorum |

| Океан Бурь | Oceanus Procellarum |

| Восточное Море | Mare Orientale |

| Море Москвы | Mare Moscoviense |

Происхождение Луны

До того, как учёные получили образцы лунного грунта, они ничего не знали о том, когда и как образовалась Луна. Было три принципиальных теории:

- Луна и Земля сформировались в одно и то же время из газо-пылевого облака;

- Луна откололась от Земли;

- Луна сформировалась в другом месте и впоследствии была захвачена Землёй.

Однако новая информация, полученная путём детального изучения образцов с Луны, привела к созданию теории Гигантского столкновения: Земля столкнулась с очень большим объектом (как Марс, или даже больше), и Луна сформировалась из выбитого этим столкновением вещества. Не все детали этой теории проработаны, но именно она на сегодняшний день имеет наибольшее распространение.

По оценкам, основанным на скорости распада изотопа вольфрама-182 в образцах лунного грунта, в 2005 году учёные-металлурги из Великобритании и Германии определили возраст камней в 4 млрд 527 млн лет (±30 млн лет). Это самое точное на сегодняшний день значение[7].

Международно-правовые проблемы освоения Луны

Большинство правовых вопросов освоения Луны были разрешены в 1967 году Договором о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. (Текст договора в Викитеке). Также юридический статус Луны описывает Соглашение о Луне от 1979 года.

Интересные факты

- В библейской книге Песнь Песней красота суламитянки сравнивается со светлой луной: «Кто эта женщина, взирающая с высоты словно утренняя заря, прекрасная, как полная луна?» (Песнь Песней 6:10 НМ)

|

Красота звездного неба |

Наверное, самое большое шаровое скопление в нашей Галактике - Омега Центавра (находится на южном небе, мы его не видим), в нем находится почти 10 миллионов звезд, а масса превышает 5 миллионов масс Солнца. Оно имеет диаметр около 150 световых лет и находится от нас на расстоянии около 15 000 световых лет.

Если касаться каталогизации (да-да, все надо учитывать), то первоначально - во времена Птолемея его называли звездой (вот такой яркий объект), а Дж. Байер в 1603 году присвоил номер Omega (принято в Созвездиях называть звезды в порядке убывания блеска: альфа, бета, гамма и т.д. по греческому алфавиту).

Оно настолько велико, что выдвигают предположения, что это даже и не скопление, а небольшая галактика, которая в свое время была захвачена гравитацией нашей собственной галактики. Самые последние исследования указывают на то, что в центре его может находиться черная дыра.

Метки: звезды галактика |

12 апреля |

ЗЕМЛЯ - КОСМОС - ЗЕМЛЯ

|

Юрий Гагарин. |

Корабль "Восток". Старт.

12 апреля 1961 г. |

Корабль "Восток" .

12 апреля 1961 г. |

Первый полет человека в космос.

12 апреля 1961 г. |

|

День начался обычно. Люди занимались своими повседневными делами, и никто не подозревал, что потом все, от мала до велика, запомнят его на всю жизнь. Казалось, день как день.10 часов 02 минуты:

- Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!.. - Человек в космосе! |

|||

|

Экспозиция Народного музея Ю.А. Гагарина

|

Транспортировка ракеты к месту старта

|

|

|

Корабль-спутник, с Ю. А. Гагариным на борту поднялся на высоту 327 километров, опоясал Землю и благополучно приземлился в окрестности деревни Смеловки, примерно в 26 километрах от города Энгельса Саратовской области.

|

||

|

Кабина корабля "Восток"

на месте приземления |

Место приземления Ю.А. Гагарина.

Село Узморье на карте Саратовской области |

|

|

как кубики, громоздились вдали...» В 10 часов 55 минут первый космонавт Земли приземлился на поле колхоза «Ленинский путь» Энгельского района.

«Случилось, как в хорошем романе, - пишет Гагарин, - мое возвращение из космоса произошло в тех самых местах, где я впервые в жизни летал на самолете». Ю.А. Гагарин мог приводниться в Волгу. Но хорошая парашютная подготовка выручила его: управляя стропами парашюта, он ушел от водной глади, по которой плыли большие льдины и стал приземляться в 1,5-2 километрах от берега. Упав на землю и погасив парашют, Гагарин крепко прижался к земле. Гагаринская кабина приземлилась в 3-4 километрах от села Узморье. |

||

|

Юрий Гагарин. Певый полет человека

в космос. 12 апреля 1961 г. |

На месте приземления кабины корабля "Восток". 12 апреля 1961 г.

|

|

|

|

||

|

Юрий Гагарин. Певый полет человека

в космос. 12 апреля 1961 г. |

А.А.Тахтарова с внучкой Ритой.

12 апреля 1961 г. |

Первая встреча на Земле.

12 апреля 1961 г. |

|

«Ступив на твердую почву, я увидел женщину с девочкой, стоявших возле пятнистого теленка и с любопытством наблюдавших за мной. Пошел к ним. Они направились навстречу. Но чем ближе они подходили, шаги их становились медленнее. Я ведь все еще был в своем ярко-оранжевом скафандре, и его необычный вид немножечко их пугал. Ничего подобного они еще не видели.

Свои, товарищи, свои,– ощущая холодок волнения, крикнул я, сняв гермошлем. Это была жена лесника Анна Акимовна Тахтарова со своей шестилетней внучкой Ритой. Это были первые люди, которых я встретил на Земле после полета. Затем подбежали механизаторы, работавшие неподалеку. Вскоре прибыла группа солдат с офицером, проезжавших на грузовиках по шоссе. Они обнимали меня, жали руки. Кто-то из них назвал меня майором. |

||

|

Тут за мной прилетел вертолет со специалистами из группы встречи и спортивными комиссарами … я направился на командный пункт этой группы для того, чтобы обо всем доложить Москве». |

||

|

|

|

|

|

Д.Г.Смилевеца: «Гагарин спускается по лестнице с вертолета и сразу же попадает в объятия местных летчиков, техников, рабочих. Кто-то преподнес ему цветы. Раздаются крики:

«Ура!», «Слава первому космонавту мира!» Юрий Алексеевич пожимает протянутые руки, улыбается. Конечно, он еще не привык к подобному вниманию. окрестности, весенние поля, и рощи, и дороги, и Саратов, дома которого, как кубики, громоздились вдали... Гагарина сажают в «Победу» и увозят в военный городок, где он год назад с первым отрядом космонавтов проходил парашютную подготовку. И лишь здесь в одном из кабинетов он, наконец, устало опускается в кресло. Местный военврач Кашаев интересуется его самочувствием. Конечно, космонавт еще не отошел от перегрузок своего опасного полета, но держится и отвечает на вопросы достаточно бодро. Юрий Алексеевич узнает буфетчицу офицерской столовой, где год назад питался во время парашютной подготовки. Она дает ему сок и яблоко». В 12 часов 33 минуты московского времени, т.е. через 1 час 38 минут после приземления Ю.А. Гагарина, ТАСС сообщил о благополучном приземлении в «заданном» районе Советского Союза. |

||

|

Энгельс. 12 апреля 1961 г.

После полета |

Ю.А.Гагарин после приземления.

Город Энгельс-1 |

Первый секретарь Саратовского

обкома КПСС А.И.Шибаев и Ю.А.Гагарин |

Ю.А.Гагарина

Метки: космос гагарин |

Горячая планета огорошила астрономов органическим газом |

Неожиданное сообщение американских астрономов заставляет серьёзно задуматься о нашем месте как минимум в Галактике. На планете, что крутится вокруг далёкой звезды, впервые обнаружены органические молекулы!.. Что это значит? Пришла пора готовиться к вторжению иных форм жизни на Землю — вот что. Дошутились. Доигрались.

Неожиданное сообщение американских астрономов заставляет серьёзно задуматься о нашем месте как минимум в Галактике. На планете, что крутится вокруг далёкой звезды, впервые обнаружены органические молекулы!.. Что это значит? Пришла пора готовиться к вторжению иных форм жизни на Землю — вот что. Дошутились. Доигрались.Молекула, которую учёные из коллектива под руководством доктора Марка Суэйна (Mark R. Swain) из Лаборатории реактивного движения (JPL) обнаружили на экстрасолнечной планете, не особенно «навороченная» -метан. Это простейший углеводород, состоящий всего из пяти атомов — четырёх водородин и одной углеродины. Однако он ничуть не заслужил презрительного отношения к себе, ибо может сыграть ключевую роль в развитии живой материи, а то и свидетельствовать о её существовании.

Открытие было сделано с помощью орбитального аппарата Hubble после масштабных наблюдений, проводившихся ещё в мае 2007-го. Для этого использовался «тепловой сенсор» телескопа — камера ближней инфракрасной области с многообъектным спектрометром (NICMOS). Объект рассмотрения — планета HD 189733 b, вращающаяся вокруг звезды HD 189733, что находится в созвездии Лисички в 63 световых годах от нас.

|

Лунное затмение |

Не забываем, что в ночь 20-21 февраля, а точнее уже 21 февраля будет полное лунное затмение, доступное всей европейской и околоевропейской части СНГ. На заходе Луны, да еще на рассвете - это песня, какие кадры можно получить! ;) только для многих поздновато оно будет. Или рановато? :)

До черноты багровая Луна - это всегда бесподобно.

Далее цитирую:

Начнется нынешнее затмение в 0 часов 35 минут по всемирному времени, когда левый край лунного диска коснется земной полутени. В Москве в этот момент часы будут показывать 3 часа 35 минут, т.к. такова разница времени в столице со временем в Гринвиче, который определяет всемирное время. Полутеневое затмение практически не заметно для невооруженного глаза, и лишь когда Луна приближается к краю тени, отбрасываемой Землей в пространство, становится заметным потемнение левого края. Поэтому не стоит ожидать в указанное выше время каких-либо изменений в облике Луны. Она все также величаво будет освещать местность, и ничто не покажет, что уже идет лунное затмение. Частное затмение начнется в 4 часа 43 минуты по московскому времени, и со всего ночного полушария Земли можно будет наблюдать начало исчезновения Луны с неба. По мере погружения ночного светила в земную тень ущербная часть станет медленно увеличиваться, охватывая все большую и большую видимую поверхность лунного диска. Граница между освещенной частью и погруженной в тень выглядит довольно расплывчато, что объясняется наличием атмосферы у Земли. В Москве к началу частного затмения Луна будет находиться на высоте 24 градуса над западным горизонтом. Далее ночное светило будет терять высоту, но увеличивать фазу затмения, и в момент полного погружения в земную тень в 6 часов 01 минуту, угловое расстояние от затмившегося лунного диска до горизонта составит не более 13 градусов. Середина полного (и всего) затмения наступит в 6 часов 26 минут 05 секунд по московскому времени. Это будет момент максимальной фазы (Ф= 1,11), т.е. максимального погружения в земную тень. Полная фаза продлится 50 минут, и в 6 часов 51 минуту появится первый лучик от освещенного Солнцем левого края лунного лимба. Высота над горизонтом при этом составит 6 градусов. Москвичи успеют пронаблюдать выход Луны из тени почти полностью, хотя к этому времени рассвет уже вступит в свои права, а естественный спутник Земли коснется горизонта.

|

И картину мира иногда приходится пересматривать... |

Результаты измерения звездных параллаксов с использованием радиоинтерферометров со сверхдлинной базой в очередной раз показали, что существующие оценки астрономических расстояний нуждаются в коррекции. Оказалось, что туманность Ориона на самом деле примерно на 20% ближе к нам, чем считалось ранее.

В течение более чем двух столетий астрономы используют метод тригонометрических параллаксов для измерения расстояний до объектов нашей Галактики. Суть этого метода заключается в измерениях углового положения объекта с Земли в моменты прохождения ею противоположных участков орбиты.

Измерения такого рода проводятся на пределе разрешающей способности телескопов и возможны лишь для ближайших соседей Солнечной системы. Расширить зону прямых параллактических измерений стало возможным с помощью методов радиоастрономической астрометрии.

Как сообщает Science, исследовательская группа университета Беркли измерила с помощью радиоинтерферометра VLBA расстояние до звезд в туманность Ориона с вчетверо большей точностью, чем это было возможно ранее. Результаты оказались неожиданными - туманность оказалась гораздо ближе к нам, чем считалось ранее.

Следствием неожиданного открытия может стать пересмотр астрофизических характеристик региона и всей астрономической шкалы расстояний.

Выяснилось, что туманность Ориона удалена от нас на расстояние 1270 световых лет (плюс-минус 6%), что на 20% ближе, чем считалось ранее (1565 световых лет плюс-минус 17%). Изменение оценки удаленности объектов в туманности Ориона повлечет за собой переоценку их астрофизических характеристик - светимости, возраста, и других. Так, уже ясно, что светимость звезд данного региона в полтора раза меньше, чем предполагалось ранее.

Еще более важно то, что неожиданный результат свидетельствует о необходимости модернизации астрономической шкалы расстояний, на базе которой выстроен весь комплекс текущих космологических представлений.

Исследование Вселенной невозможно без достоверного определения расстояний до удаленных объектов Вселенной. Для этого используется шкала расстояний, в основе которой лежат различные гипотетические модели.

От того, насколько точно проверена справедливость этих моделей с помощью прямых параллактических измерений, зависит вся текущая научная картина мира. Тот факт, что ранее расстояние до звезд туманности Ориона определялось со столь значительной ошибкой, является признаком того, что текущая астрономическая шкала расстояний может содержать источники систематических ошибок.

Признаки этого имелись и ранее. Так, исследовательская группа из университета Торонто на основе анализа данных астрономических обзоров пришла к выводу о том, что абсолютная светимость сверхновых, являющихся важнейшим элементом шкалы расстояний, не стабильна во времени, как предполагалось раньше - в более ранние эпохи развития нашей Вселенной была больше, чем сейчас. Пересмотр же масштабов расстояний во Вселенной может привести к кардинальному пересмотру существующей картины мира в целом.

22.10.2007

Источник: http://www.stq.ru/riasite/index.phtml?page=2&tbl=tb_85&id=3663

|

50 лет назад |

Это был шар диаметром 58 сантиметров и весом чуть больше 83 килограммов. Сообщение об этом прочел в радиоэфире Юрий Левитан.

Сигнал, который передавал аппарат, можно былоа поймать в любом уголке планеты. Спутник вывела в космос ракета-носитель Р-7, разработанная конструкторским бюро Королева.

Источник: http://news.ntv.ru/118022/video

|

Маневрирование на орбите |

Перестроение Международной космической станции выполнено с целью освобождения стыковочного узла на функционально-грузовом блоке «Заря» для приема пилотируемого корабля «Союз ТМА-11», старт которого намечен на 10 октября 2007 года.

Перед расстыковкой Олег Котов, Фёдор Юрчихин и Клейтон Андерсон перешли в корабль и закрыли люки.

В 23 часа 20 минут по московскому времени (19:20 GMT) «Союз ТМА-10» отделился от станции и затем отошел от нее на расстояние около 40 метров.

Операции по отводу корабля от станции, облёту её и последующей стыковке выполнял его командир Олег Котов с использованием системы ручного управления. Время нахождения корабля «Союз ТМА-10» в автономном полете составило 27 минут 25 секунд.

|

Марс подкрался к Земле |

При этом в августе 2007 года Марс будет наблюдаться на небосводе, как очень яркая красная звезда (порядка -2 звездной величины)

Красная планета находится на самом близком расстоянии, начиная со вчерашнего вечера, и начнет удаляться 28 августа в 22.00 часа по московскому времени. Сейчас видимые для землян размеры Марса увеличились в четыре-шесть раз. Великое противостояние лучше всего наблюдать за городом, где нет высотных домов, из-за которых не видно горизонт.

При хорошей погоде Марс в виде красной светящейся точки можно увидеть невооруженным взглядом в южной части небосвода. Любители астрономии могут воспользоваться биноклем (тогда перед взором возникнет Марс-«пятнышко») или хорошей подзорной трубой (Марс-«овал»)

Используя телескопы даже малой мощности, астрономы смогут изучить детали рельефа планеты, как, например, южную полярную шапку планеты. С помощью телескопа можно будет разглядеть даже детали размером 60-100 км.

Если же кто-то решится потратить пару тысяч евро и приобрести телескоп диаметром 200 мм, или же пойдет в ближайшую обсерваторию, то взгляду откроются еще более интересные вещи. Например, Гора Олимп, самый большой вулкан в солнечной системе. Его высота составляет 26 тыс. метров. Или каньон "Долина маринеров" глубиной семь километров и шириной 200. По сравнению с ним Большой каньон в Аризоне выглядит крошечным. А в удачную ночь можно даже разглядеть маленькие спутники Марса, Фобос и Деймос.

27 августа 2003 года Земля и Марс находились друг от друга на расстоянии 55,76 миллионов километров, самая короткая дистанция за почти 60 тыс. лет. Однако сейчас, несмотря на несколько большее расстояние, условия для наблюдений лучше, чем в 2003 году, говорят в Институте механики небесных тел при Парижской обсерватории.

Марс, четвертая планета от Солнца, совершает оборот вокруг светила за 687 земных дней. Земля и Марс сближаются примерно каждые 26 месяцев, однако, поскольку орбиты обращения двух тел вокруг солнца — эллиптические, наибольшее сближение происходит редко.

Следующее сближение, большее, чем в 2003 году, произойдет через 285 лет, в 2287 году.

|

Марс |

Планета Марс будет очень яркой в ночном небе начиная с августа. Невооруженным глазом даже планета будет видна как полная луна. 27 августа Марс пройдет всего лишь в 34,65 тыс. милях от земли! 27 августа в 00,30 посмотрите на это зрелище. Это будет выглядеть как две луны над землей!

Следующий раз когда Марс будет так близко к Земле будет только в 2287 году.

Поделись этой новостью со своими друзьями так как никто из живущих на Земле еще такого не видел!

Информация взята из дневника

http://www.liveinternet.ru/users/750077/post46973352

|

|

День рождения... проекта |

А дата? А дату и многого я не менял из настроек и как мне передали это сообщество так и оставил.

Да, сегодня день рождения "ВИКТОРИНА", с чего и начали создавать мы дружелюбное сообщество!

Всем мы оставили какой то след в сообществе, оставили неизгладимый след в разных проектах и много ценное научили мы друг друга.

Много, очень много приятного можно вспомнить и спасибо всем за эти воспоминания!!!:)

|

|

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ |

Из истории...

Первые испытания

Начиная с 1947 года, у нас в стране ракеты стали широко применяться для исследования верхней атмосферы Земли. Полеты этих ракет с многочисленной научной аппаратурой позволили изучить тот путь, по которому космические корабли должны выходить в космос.

В I960 году в Советском Союзе были построены три космических корабля. Эти корабли были запущены с помощью мощных многоступенчатых ракет на высоты в несколько сотен километров и выведены там на орбиты спутников Земли.

Первый советский космический корабль был запущен 15 мая 1960 года. Его вес составлял 4540 кГ. На борту космического корабля была установлена герметическая кабина общим весом около 2500 кГ с грузом, имитирующим вес человека, и со всем необходимым оборудованием для будущего полета космонавта. Корабль был выведен на орбиту, близкую к круговой, с высотой перигея - 312 км и высотой апогея - 369 км.

Этот запуск предназначался для отработки конструкции и проверки систем корабля-спутника, обеспечивающих его безопасный полет, управление полетом и необходимые условия для человека в полете. При запуске первого космического корабля не предусматривалось возвращение его кабины на Землю. После проверки надежности ее функционирования и отделения от корабля-спутника она, как и весь корабль, должна была прекратить свое существование при вхождении в плотные слои атмосферы.

Программа научных исследований и испытаний всех систем корабля была полностью осуществлена и дала специалистам ценный материал, характеризующий все элементы конструкции корабля. Запуском первого корабля-спутника Земли было положено начало сложной работы по созданию надежных космических кораблей, обеспечивающих безопасный полет человека в космос.

19 августа 1960 года в Советском Союзе осуществлен запуск второго космического корабля. Корабль был выведен на орбиту, близкую к круговой, с высотой перигея - 306 км и высотой апогея - 339 км. Вес корабля-спутника без последней ступени ракеты-носителя составлял 4600 кГ. На корабле находилась кабина, оборудованная всем необходимым для будущего полета человека в космос.

Главной задачей испытаний космического корабля была дальнейшая отработка конструкции и всех систем, обеспечивающих жизнедеятельность человека, его безопасность в условиях полета в безвоздушном, космическом пространстве. Для проведения медико-биологических исследований в кабине корабля-спутника были помещены: две собаки (Белка и Стрелка), мыши, насекомые и растения. Для передачи служебной и научной информации использовалась радиотелеметрическая аппаратура. Для визуальных наблюдений за собаками в кабине была установлена радиотелевизионная система. Ученые предполагали определить степень влияния космоса на организм летавших.

Одновременно с медико-биологическими экспериментами проводилась программа научных исследований космического пространства.

1 декабря I960 года в Советском Союзе был осуществлен запуск третьего космического корабля. Корабль был выведен на орбиту спутника с высотой перигея - 180 км и высотой апогея - 249 км. Вес корабля-спутника составлял 4563 кГ.

Главной задачей испытаний космического корабля была дальнейшая отработка конструкции и всех систем, обеспечивающих жизнедеятельность человека, его безопасность в условиях полета в безвоздушном, космическом пространстве. В его кабине для выполнения медико-биологических исследований в условиях космического полета были помещены подопытные животные (собаки Пчелка и Мушка), насекомые и растения. Наблюдение за животными производилось с помощью телеметрических систем, передающих на Землю объективные физиологические показатели, характеризующие состояние животных, а также с помощью радиотелевизионной аппаратуры.

При полете третьего корабля-спутника проводился также ряд научных исследований физических свойств космического пространства.

Запуск третьего космического корабля дал советским ученым и конструкторам ценный научный материал. Он позволил пополнить данные об условиях полета и функционирования организма живых существ в космосе, позволил проверить работоспособность всей аппаратуры и испытать действие всех систем, обеспечивающих выведение корабля на орбиту и управление им в полете. После выполнения программы научных исследований на корабль была подана с Земли команда на спуск. Вследствие спуска по нерасчетной траектории корабль разрушился во время движения в атмосфере.

Благодаря тому, что результаты всех проводившихся на корабле-спутнике исследований передавались по радио на Землю, запуск этого корабля дал богатый научно-технический материал и явился еще одним важным шагом на пути человека в космос.

9 марта 1961 года в Советском Союзе был выведен на орбиту спутника Земли четвертый космический корабль. Вес корабля-спутника составлял - 4700 кГ, без учета последней ступени ракеты-носителя.

Корабль двигался по орбите с высотой перигея - 183,5 км, с высотой апогея - 248,8 км и наклонением орбиты 64°56'.

В кабине космического корабля находилось подопытное животное - собака Чернушка, другие биологические объекты, а также телеметрическая и телевизионная системы, радиосистема для траекторных измерений и аппаратура радиосвязи.

После выполнения намеченной программы исследований в тот же день на корабль-спутник с Земли была подана команда на спуск. Механизмы корабля обеспечили его торможение и спуск на поверхность Земли.

Успешный запуск и возвращение на Землю четвертого советского корабля-спутника позволил получить ценные данные как по работе конструкции корабля и его систем, так и по характеру воздействия условий полета на живые организмы.

В соответствии с планом работ по исследованию космического пространства 25 марта 1961 года был осуществлен запуск пятого космического корабля. Этот корабль имел вес - 4695 кГ. Он вышел на орбиту спутника Земли с высотой перигея - 178,1 км и высотой апогея - 247 км. Орбита была наклонена к плоскости экватора под углом 64° 54'.

Основной целью запуска пятого космического корабля являлась дальнейшая отработка его конструкции и установленных на нем систем, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности человека при полете в безвоздушном пространстве и возвращении на Землю.

На космическом корабле была установлена кабина, в которой находилась собака Звездочка и другие биологические объекты. Там же были установлены телеметрическая и телевизионная системы, радиосистема для измерения траектории полета и другая аппаратура.

После выполнения намеченной программы исследований корабль-спутник в тот же день по команде совершил успешный спуск с орбиты и приземлился в заданном районе с катапультированием и приземлением на парашюте манекена, имитирующего экипированного космонавта.

В течение всего полета пятого советского космического корабля установленная на нем бортовая аппаратура работала нормально, что позволило в результате его запуска и успешного спуска с орбиты получить большое количество ценных данных о работе конструкции корабля и его систем. Запуск пятого космического корабля дал также ценные сведения о характере воздействия условий полета на живые организмы.

Испытания пяти космических кораблей явились предвестниками полета человека в межпланетное пространство. Они позволили установить надежность работы всех систем корабля.

http://www.gctc.ru/gagarin/live/sved_polet.htm

О ГАГАРИНЕ

12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт (на Космическом корабле “Восток”). За 1 час 48 минут Русский Герой облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестности деревни Смеловки Терновского района Саратовской области.

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в городе Гжатск (ныне Гагарин) Смоленской области в семье колхозника. Отец - Алексей Иванович Гагарин. Мать - Анна Тимофеевна Гагарина.