Организатор промышленности |

Организатор промышленности

Этот человек, входивший в число крупнейших предпринимателей России, построил первую в империи исследовательскую станцию на Байкале и первый снаряжательный завод. Он обеспечил мануфактурным товаром всю Сибирь. Он дал стране первую легированную сталь. Его предприятия ковали победу для трех войн и, что удивительно, работают до сих пор.

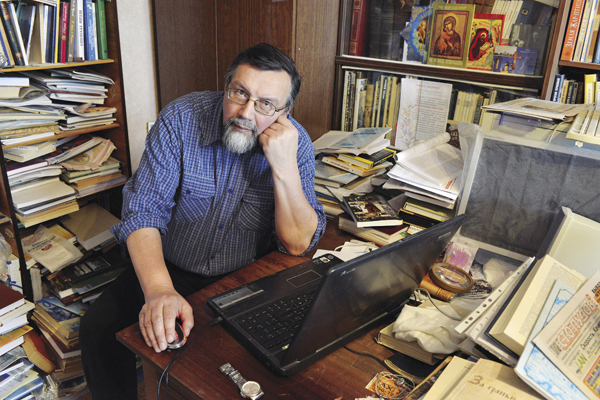

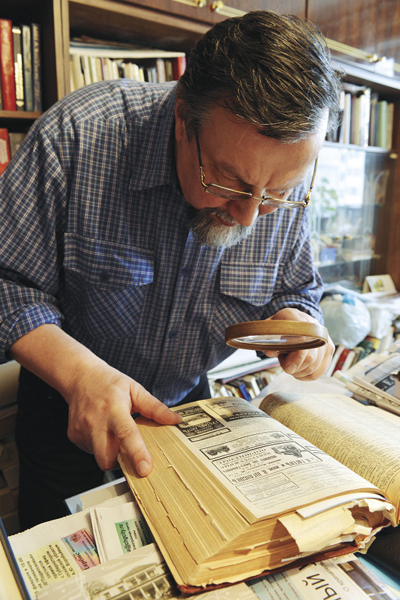

Старший научный сотрудник Института энергетических проблем химической физики РАН, краевед, историк московского купечества Михаил Дроздов / Фото: Андрей СЕМАШКО

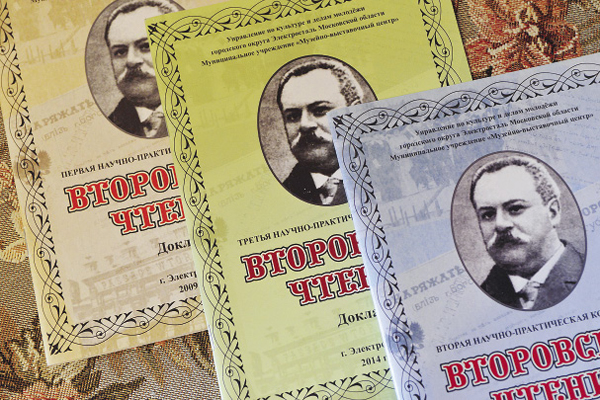

Но что еще удивительнее: имя этого человека известно лишь специалистам. О нем нет монографий. Его архив не исследован. Память о Николае Второве хранят лишь музей основанной им Электростали да немногочисленные энтузиасты. О «русском Моргане» «Русскому миру.ru» рассказывает старший научный сотрудник Института энергетических проблем химической физики РАН, краевед, историк московского купечества Михаил Дроздов.

– Почему современники называли Николая Второва «русским Морганом»?

– Как и Джон Пирпонт Морган I, Николай Александрович Второв был стальным магнатом. Но мне кажется, это неудачное сравнение. Морганы – прежде всего династия банкиров. Второвы же банковским делом занялись за год до революции. Был ли Николай Александрович самым богатым человеком империи – тоже не до конца ясный вопрос. Второв создал концерн, но он не был единственным. Похожие финансово-промышленные группы строили Рябушинские, Стахеевы, Путиловы, Батолины... Автор «Москвы купеческой», известный предприниматель Павел Бурышкин, говоря о московских купеческих фамилиях, на первых позициях видит Морозовых, Бахрушиных, Найденовых, Третьяковых, Щукиных, Прохоровых, Алексеевых, отводя Второвым только 24-е место. Может быть, это субъективно. По мнению Бурышкина, семью Второвых нельзя причислить к московскому купечеству, хотя с 1897 года их главная контора помещалась в Москве. Они из Сибири, а сибиряков немного в московской «обойме» было. Но так или иначе, роль Второва столь велика, что о нем написали даже в сталинской Большой советской энциклопедии и в сборнике «Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции. Документы и материалы», вышедшем в 1957 году к 40-летию советской власти. То есть ругать – ругали, но замолчать не могли.

– В 2005 году журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших российских предпринимателей начала ХХ века, в котором Второв занимает первое место...

– Список этот не совсем серьезный. Например, в нем отсутствует Путилов, а у него масштаб больше, чем у Второва. На мой взгляд, о Второве точнее можно сказать так: не самый богатый, а один из богатейших.

– А как складывалась его империя?

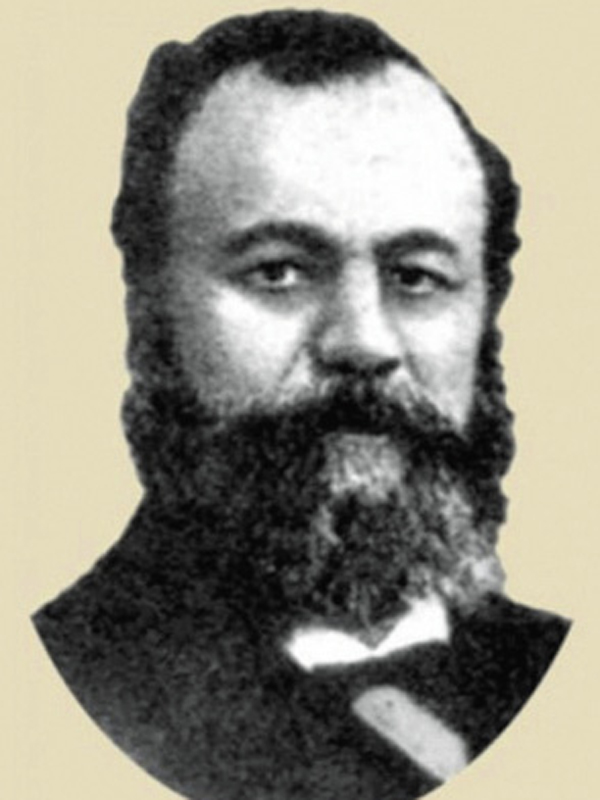

– Дело начинал его отец – Александр Федорович Второв. Он родился в 1841 году в городке Лух Костромской губернии, происходил из низов. После реформы 1860-х годов отправился в Сибирь, которая тогда многим казалась «золотым дном». Происхождение его капитала не совсем ясно. Начинал он с торговли тканями, но, в отличие от многих, не ограничился только ею. Торговал чаем и мехами, мыл золото, первым наладил массовую поставку товаров на большие расстояния, когда железной дороги в Сибирь еще не было, создал мощную систему пассажей в 11 городах Зауралья. В мире Grands magasins уже вошли в моду, и даже в Центральной России появились «Мюр и Мерилиз» (российский торговый дом, основанный в 1842 году жившими в России шотландцами Арчибальдом Мерилизом и Эндрю Мюром. – Прим. ред.). Но в Сибири такого не видали. Торговали в лавках, а это были настоящие европейские «большие магазины» с различными отделами, складами, инфраструктурой и прочим…

– Так это же деньги надо вкладывать, и вдолгую...

Александр Федорович Второв (1841–1911), русский купец, предприниматель, отец Николая Второва / Фото: Андрей СЕМАШКО

– «Большой магазин» требует больших затрат, но они окупаются. Второв нигде не учился, был не очень грамотным человеком, но такие вещи просчитывать умел. Даже про образование Николая Александровича мы ничего не знаем, хотя известно, что в 1880-х, спасаясь от армии, он устроился работать народным учителем, а значит, образование имел. Но ни о нем, ни о его отце нет монографий, их личная судьба мало изучена.

– Записок и дневников они не оставили?

– Они потому и достигли многого, что им было не до рефлексии. Правда, в парижском Нантере, в Библиотеке современной международной документации, сохранился архив Второвых. Он описан, но не исследован. Архив принадлежал сыну Николая Александровича, Борису Николаевичу, который жил во Франции, умер в 1971 году и похоронен на кладбище Банье.

– Когда Николая Второва хоронили в 1918 году, рабочие его фабрик несли венок с надписью «Великому организатору промышленности»…

– В России предприниматели если уж вкладывались в производство, то не просто открывали десятки заводов, а создавали целые отрасли индустрии. Николая Второва справедливо считают одним из основателей химической промышленности в России. Долгие годы краски для текстиля везли из Германии или производили в российских филиалах немецких компаний. С началом Первой мировой войны встал вопрос об импортозамещении, и в 1914 году по инициативе Второва в Москве было создано Товарищество «Русско-Краска». В 1915–1917 годах оно построило завод на станции Рубежное Харьковской губернии – сейчас это Луганская область. Одновременно там же, в Рубежном, Второв открыл еще одно предприятие – «Коксобензол». Оно производило сырье для изготовления взрывчатки, которое прежде тоже поставляла Германия. Вокруг возвели водопровод, больницы, школы, молочные фермы, дома для сотрудников и фабрики по производству кирпича и черепицы. В советское время заводы объединили. Рубежанский химический комбинат снабжал красителями весь Советский Союз, страны СЭВ, государства третьего мира.

При акционерном обществе «Русско-Краска» была создана лаборатория по синтезу и исследованию красителей – нынешний НИОПИК (Научно-исследовательский институт полупродуктов и красителей). Сам не очень грамотный, Второв понимал значение науки. И не он один был такой. Например, у Прохоровых на Трехгорке была лаборатория химии тканей, накануне Первой мировой войны московское купечество приступило к созданию своей «академии наук» – Московского научного института. Они учредили Институт экспериментальной биологии, Институт физиологии, Институт физики и должны были строить Институт химии – как раз на деньги Второва. Но не успели.

– Цемент в России тоже, кажется, начал производить Второв?

– Нет, цементная промышленность была в России и до него. Но он серьезно вложился в этот бизнес, приобрел несколько цементных заводов в Рязанской губернии, Подмосковье и Малороссии. Занявшись строительством, Николай Второв одним из первых начал применять железобетон, который тогда был новейшей технологией, а для его производства необходим цемент. Заводы эти в основном были куплены им во время войны, по дешевке. Он брал их «впрок», зная, что война кончится и возникнет потребность в строительных материалах. А вот что Второв начал буквально с чистого листа – это производство легированной стали. В России не было высококачественных сплавов, необходимых для автомобилестроения, авиации, судостроения, и он взялся этот недостаток возместить.

Фото: Андрей СЕМАШКО

– На Западе он деньги заимствовал?

– Крайне редко. К сожалению, только наше государство занимало у Франции и Англии и в результате попало в страшную долговую зависимость, которая стала одной из причин, почему мы ввязались в Первую мировую войну. А купцы если и кредитовались, то в России. Исключения известны, но это было очень нетипично. И выводить средства за рубеж не было принято, хотя какую-то часть капитала предприниматели, конечно, держали за границей. Эти деньги предназначались обычно для закупок. Надо было приобретать хлопок, станки, у нас не производившиеся...

– ...И технологии. Например, производство стали наладить своими силами было невозможно...

– Наладили все же, хотя электропечи для плавки Николай Александрович покупал у англичан. Но инженеры были наши, с Путиловского завода – самого передового в России. На нем была маленькая лаборатория, в которой экспериментировали со сплавами. Второв оттуда всех переманил, а также пригласил профессоров Петербургского политехнического института. То есть все, что он делал, он делал по высшему классу. Если нанимал людей, то это были лучшие специалисты.

– Кстати, насчет специалистов. В уставе Товарищества «Электросталь» было прописано иностранцев не привлекать. Почему? Потому что шла война? Или из личного патриотизма?

– По большому счету, все наши крупные предприниматели были патриотами. Но, скажем, у Морозовых работало много иностранцев, как правило, англичан. А у Второвых я не припомню немецких и английских фамилий. По крайней мере, в Сибири большинство сотрудников были не просто русские, а выходцы из родного Луха. И позже, когда они перебрались в Москву, инженеры и архитекторы, с которыми они работали, были по преимуществу русские.

– Если говорить о двух поколениях Второвых, можно ли их сравнивать? Как строил бизнес отец и как – сын?

– Размах Николая Александровича и степень диверсификации дела несравнимы с отцовскими. Он был более грамотным, чем отец, и своих детей выучил. Сын Борис окончил Томский университет. В 1916–1917 годах он возглавил оборонные заводы Второва, в эмиграции работал на угольных и металлургических предприятиях Франции. Дочь Ольга училась в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и стала художницей. В 1920 году с братом и матерью она поселилась в Париже, где выставлялась, участвовала в Русских сезонах, в том числе в постановке «Жар-птицы» Стравинского.

– Николай Александрович был не только промышленником, но и финансистом, открыл свой банк. А отец его деньгами занимался?

Фото: Андрей СЕМАШКО

– Вообще, ростовщичество у русских не приветствовалось. Но те же Рябушинские, хоть и староверы, имели банк, и Второв-отец втихую давал деньги в рост. А сын стал профессиональным банкиром. В 1911 году вошел в совет директоров Сибирского торгового банка, а в 1916-м обзавелся собственным, купив его хитрым образом. Его Московский промышленный – это бывший банк Юнкера на Кузнецком Мосту, 16 – так называемый Немецкий банк. Когда после 1915 года началась кампания против иностранцев, его у Юнкеров отобрали, и он оказался поначалу у Митьки (Дмитрия Львовича) Рубинштейна – крупного петербургского банкира, главы Русско-французского банка, кредитора правительства, акционера газеты «Новое время», друга Григория Распутина и императрицы. Но Митьку посадили за махинации с российскими ценными бумагами, и Николай Александрович оказался тут как тут, может, даже поспособствовав этой посадке. Банк у Митьки отобрали и передали Второву. Но наличие банка – не единственное, что отличало сына от отца. Александр Федорович занимался преимущественно торговлей, а Николай Александрович обратился и к производству. В начале ХХ века он приобрел две крупные золотопромышленные компании – Николо-Сергиевскую и Нининскую, химические, металлургические, машино- и вагоностроительные заводы, угольные шахты, кирпичные и цементные предприятия. Купил даже фабрику по производству фотографических пластинок «Победа» – одну из трех, существовавших в России. К 1917 году Второв владел уже двумя сотнями предприятий, его отец об этом и мечтать не мог. Правда, расширяя свой бизнес, он действовал не всегда честными методами, и были люди, которые не подавали ему руки. Об этом рассказывает в своих воспоминаниях купец Варенцов. Но отец Второва работал более грубо. Например, просто объявлял себя банкротом и несколько миллионов себе оставлял. И не раз такое проворачивал. Тогда это называлось перевернуть шубу.

– За шесть лет – со смерти отца в 1911 году и до революции – Николай Второв в несколько раз увеличил унаследованный капитал. За счет чего?

– Благодаря войне. Во время войны – госзаказы, и в случае Второвых они – миллионные. Но каков точно был их капитал в октябре 1917 года, никто толком не знает. По одним оценкам, 60 миллионов рублей, по другим – 100–150 миллионов рублей. Однако рубли 1917 и 1911 годов сильно отличались. Покупательная способность снизилась в несколько раз. Некоторые считают, что приведенные цифры – не личные средства Николая Второва, а капитал его фирм. Но тогда он кажется маловатым.

– «Визитной карточкой» Николая Второва стал его «Деловой двор» на Варварской площади – первый в России «бизнес-центр» в современном смысле этого слова и первый вне исторических рамок «Московского Сити» – Китай-города. Насколько рискованным было это предприятие?

– Этот деловой центр не был первым. Десятью годами ранее, в 1903-м, Торговый дом Московского страхового общества на Старой площади построил Сергей Иванович Морозов. Это был огромный офисно-гостиничный комплекс с конторами, гостиницей «Боярский двор» и жилыми квартирами в верхних этажах. Но Второв переплюнул его. Его центр был больше по площади, в советское время на его территории размещалось несколько министерств. Кстати, личный кабинет Второва занимал Куйбышев. Николай Александрович, конечно, рисковал – найдутся ли арендаторы? Так вот, комплекс еще не был достроен, а все конторы уже расхватали. В 1913 году в еще не оконченном здании он вместе со Степаном Павловичем Рябушинским и Алексеем Викуловичем Морозовым открыл грандиозную выставку икон, которая перевернула представление о древней живописи.

– Вообще-то как меценаты Второвы себя не проявили. Возможно, поэтому сегодня они не столь известны, как Мамонтовы, Бахрушины, Третьяковы...

– Второвы не были ни большими благотворителями, ни меценатами. Все деньги тратили на развитие и сотрудников держали в скромности. Первая серьезная забастовка рабочих в Сибири началась именно на их предприятиях. Однако специалистам платили сколько запросят и на науку денег не жалели. Например, на театр в Иркутске Александр Федорович дал тысячу рублей при среднем размере пожертвований 5–10 тысяч, а Николай Александрович на исследования Байкала выделил 16 тысяч рублей. Он был первым, кто их поддержал. Как и многие другие его начинания, это пережило своего инициатора. В 1928 году экипаж его научного судна «Чайка» получил благодарность Международного лимнологического конгресса в Риме, а открытая в годы Первой мировой войны байкальская биологическая станция в советский период продолжила деятельность как Институт лимнологии.

Особняк Н.А. Второва на Спасопесковской площадке / Фото: Андрей СЕМАШКО

– А чем прежние «олигархи» тягались между собой? Вот сейчас – у одного самолет, у другого – два, у третьего – суперъяхта. А как было тогда?

– Тогда мерялись объемом и качеством производства, новизной оборудования, казармами для рабочих, клубами для служащих, капиталами. Ну, конечно, я думаю, могли хвастаться особняками. Савва же не зря построил нынешний Дом приемов МИДа, а Арсений – нынешний Дом приемов Правительства РФ. Сразу видно – морозовские! И Второв-отец особняк в Иркутске имел небедный – с собственным водопроводом и второй в городе домашней электростанцией. В Петербурге тогда еще пользовались керосиновыми лампами! В 1917 году в этом доме было объявлено об установлении новой власти, в советское время в нем разместился Дворец пионеров. Николай Второв по приезде в Москву в 1911 году поселился в скромном доме в Староконюшенном переулке, который сейчас занимает посольство Канады. А в 1913 году по проекту Маята и Адамовича начал строить особняк на Спасопесковской площадке, ныне в нем располагается резиденция американского посла. Правда, прожил он в нем только три года, ведь строительство здания завершилось в 1915 году.

– Крупный бизнес всегда действует в связке с властью. О Второве говорили, что он «вхож в кабинеты». В какие?

– Документальных свидетельств по этому поводу нет, но я уверен, что у него в Петербурге было все схвачено. Он был знаком со всеми министрами торговли, промышленности и финансов и даже с премьер-министрами. Когда в 1917 году в Петроград приехал французский министр вооружений Альбер Тома, его принимали на высшем уровне. В числе встречающих был и Николай Александрович, который возил его на свои заводы в Электросталь. Сохранилась фото- и киносъемка этой поездки.

– Политикой Второв занимался?

– Он старался держаться от нее подальше, но полностью абстрагироваться, конечно, не получалось. Его партнеры, с которыми он деньги вкладывал в ту же «Электросталь» – Михаил Терещенко, Александр Коновалов, – стали министрами иностранных дел и торговли и промышленности во Временном правительстве. Коновалов к тому же был женат на сестре Второва. Консультант по вопросам металлургии и акционер «Электростали», профессор Петербургского университета Николай Саввин был помощником министра Коновалова. Как тут быть вне политики!

– У него были свои лоббисты в Думе?

– Об этом сведений нет, но, скажем, Прогрессивный блок (партийное объединение октябристов, кадетов и прогрессистов в IV Думе. – Прим. авт.) на 90 процентов состоял из знакомых и партнеров Второва. Но, мне кажется, у него были более прямые пути влияния. На его предприятиях работали бывшие министры и заместители министров.

– Словосочетание «мобилизационный проект» принято связывать со сталинской эпохой. Но примеры подобной концентрации сил мы находим и в годы Первой мировой. Всего за два года – с 1914-го по 1916-й – в империи был утолен «снарядный голод», открыты предприятия химической промышленности и машиностроения, налажено снабжение армии. Какую роль в этом играл Николай Второв?

Памятник Н.А. Второву в Электростали был открыт в октябре 2002 года / Фото: Андрей СЕМАШКО

– Все началось летом 1915 года, когда у нас кончились снаряды и мы стали отступать. Фабриканты создали военно-промышленные комитеты, государство – Химический комитет и Организацию генерала Ванкова. Буржуазия и правительство пошли навстречу друг другу. Нечто подобное случилось в Петровскую эпоху, да и товарищ Сталин это повторил. Но тогда власть действовала грубым образом, первый опыт всеобщей и добровольной мобилизации, то есть основанной на финансах, а не на принуждении, – это Первая мировая война. Вклад Второва в этом смысле огромен. Первые два снаряжательных завода он открыл в Лужниках, в зданиях бывших байеровских предприятий, которые государство отобрало у немцев. Это были первые военные заводы в России, но они были небольшие, и он задумал открыть третий, в Богородске (нынешний Ногинск), производительностью 30 тысяч гранат в день. Его заложили весной 1916 года, а уже в августе начали строить еще один, сталелитейный, на станции Затишье (ныне город Электросталь). Богородск дал первую продукцию в феврале, Затишье – в ноябре 1917-го. 17 февраля выпустили первую сталь, кстати, в советское время говорили «первую советскую сталь». Оба этих предприятия – пример мобилизационной экономики, на их строительство ушло менее года. Такое мы повторили только в 1941 году, когда наши заводы эвакуировали за Урал. Поэтому я считаю, что это был тоже подвиг русского народа, может, даже более важный, чем на фронтах. Без промышленности мы бы ничего не сделали.

– Николай Второв снабжал армию не только снарядами, но и обмундированием – новой формой по эскизам Васнецова и Коровина.

– Новую форму выпускало акционерное общество «Поставщик» – бывший Торговый дом «Тиль», который Второв приобрел в 1913 году совместно с купцами Каштановым и Дербеневым. Изначально он занимался шорным производством, но во время войны стал шить одежду и получил казенный заказ. Однако до армии новая форма не дошла: ее копили на складах, ожидая парада победы. А потом большевички нашли ей применение. Всю Гражданскую воевали в обмундировании Второва и его снарядами.

– Военные заводы Николая Второва начали строиться в 1916-м и открылись в ноябре 1917 года. Он как будто не замечал, что происходит в стране...

– С весны 1917 года на его предприятиях участились забастовки и начали действовать рабочие комитеты. Но национализация произошла уже после смерти Второва, в 1918–1919 годах, так что Февральской революции, думаю, он даже обрадовался. Временное правительство – свои ребята... Между прочим, окажись Николай Александрович на их месте, он умнее себя повел бы. Третьяков, племянник Павла Михайловича, обижался: он тоже вошел во Временное правительство, но Коновалову дали автомобиль, а ему только бричку! Им всем хотелось войти во власть, а Второву это было не нужно.

Что касается Октябрьского переворота, по некоторым сведениям, Второв пытался договориться с большевиками и даже встречался с Лениным. Но все окончилось внезапно. В 1918 году в возрасте 52 лет Второв был убит в своем кабинете на Варварке. В Москве ходили слухи, что убийца – агент большевиков. Но тогда в стране была неразбериха, новой власти было не до него. По официальной версии, покушение осуществил незаконный сын Второва, прижитый им в Томске. Он приехал в Москву, требовал денег. Второв ему что-то дал, он пришел опять, и Николай Александрович отказал. Тот вынул пистолет и застрелил его, а потом себя. Второва провожала вся «бывшая» Москва. Как и его отец, он был похоронен на кладбище при Скорбященском монастыре, на который при жизни много жертвовал. В 1929 году монастырь и кладбище были разрушены, могила «русского Моргана» утеряна. На ее месте теперь МГТУ «Станкин» и парк…

В этом году Второву исполнилось 150 лет. Хорошо бы поставить там памятный крест из лучшего, «космического» металла его «Электростали»...

https://russkiymir.ru/media/magazines/article/205622/

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |