Она родила Лермонтову дочь. История Александры Смирновой |

Она родила Лермонтову дочь. История Александры Смирновой

https://zen.yandex.ru/media/id/5d4ed23432335400adf...novoi-5d90f9442f1e4400ae173dca

Лермонтов часто влюблялся, очаровывал, вот только с прекрасным полом ему невезло долгие годы.

Принято считать, что никто из женщин так и не смог разглядеть в нем не только друга из-за физических дефектов поэта, отчего он и умер несчастным и бездетным, однако это не совсем так.

Дело в том, что Михаил влюбился в некую Александру Смирнову - фрейлину императрицы Марии Федоровны, и любовь эта оказалась взаимной.

Увы, Александра была замужем, имела двух дочерей, хотя и не была счастлива: супруг часто изменял и играл в карты, не обращая внимания на верную жену и детей.

Александру считали одной из самых прелестных красавиц, а ее умом восторгались Пушкин, Гоголь, Вяземский, Николай I, называя Смирнову самой любимой фрейлиной.

С Лермонтовым замужняя женщина познакомилась в возрасте 28. Михаилу тогда было 24: свободный и талантливый он искал умиротворения не только в поэзии, но и душе.

Неизвестно с чего именно началась любовь, и как завязались их отношения, но по словам историков и литераторов через два года, в 1840 Александра подарила Михаилу дочь Надежду.

И хотя девочка получила отчество Николаевна, дескать, рождена была от мужа матери, биограф Лидия Белова настаивает, что Лермонтов знал чей это ребенок и от дочки не отказался.

Муж пропадал в кабаках, когда Александра последовала совету подруги:

Мужья всегда таковы. Вместо того чтобы создать для своих жен дружеский круг, они сохраняют холостяцкие привычки. Мадам скучает, ее можно найти одну в обществе своей лампы, а в один прекрасный день - прощай, здравствуй! - эта мадам, чтобы не скучать, берет себе друга, который становится любовником.

Михаил строил планы, мечтал увезти возлюбленную в ее имение под Одессой и зажить там семейной жизнью.

Их планы были сорваны дуэлью Лермонтова, после которой его сослали из Петербурга.

Примечательно, что о беременности фрейлины поэт догадался сам, намекнув во время прогулки:

Знаете ли вы, мой драгоценный друг, что вы очень сильно опираетесь на мою руку, а ваша походка день ото дня становится все тяжелее?

Этот "друг" подарит ему дочь Надежду, которая в будущем станет супругой англичанина.

Лермонтов хотел быть рядом во время родов, но, увы...

Теоретически он мог вернуться назад, но согласно дневнику Смирновой, Михаил кичился тем, что небогат, а потому неровня, быть рядом с интеллигентнейшей женщиной, уступая ее мужу в материальном, не сможет.

Странно, однако, учитывая, что завести любовь с замужней дамой он не постеснялся, а то, что соперник богаче его смутило.

Смирнова предполагала, что их союзу помешал Николай I , ревностно относящийся к фрейлине, догадавшийся, что той Лермонтов не безразличен, потому она и беспокоиться о его судьбе, прося не наказывать столь сурово за дуэль.

Император просьбу отклонил, не позволив Михаилу вернуться в северную столицу.

С тех пор их с Александрой пути разошлись навсегда.

Спасибо за прочтение! Читайте также:

Она отвергла любовь, а он жестоко отомстил спустя года. Лермонтов и Сушкова

От влюбленности до антипатии. Пушкин и Анна Керн

Она не хотела отдавать за него дочь. Сложные отношения Пушкина с тещей

История любви Пушкина и Гончаровой

Положительные черты Натальи Гончаровой

Ее называли сплетницей. Кем была Софья Карамзина - подруга Пушкина и ненавистница Натальи

|

Метки: дворянство лермонтовы смирновы |

Как Ленин нечаянно спас Россию в 1918 году, желая лишь удержаться у власти: заодно подставил Германию, и та проиграла войну |

Как Ленин нечаянно спас Россию в 1918 году, желая лишь удержаться у власти: заодно подставил Германию, и та проиграла войну

Совершенно внезапно придя к власти в 1917 году, большевики тем не менее не растерялись, и приступили к строительству государства нового типа – социалистического. Но в одиночку им справиться было очень тяжело, практически невозможно. Меньшевики, эсеры, и другие партии также имели немало сторонников и у каждой партии была своя программа, как делать и поступать.

К тому же демократы, властвовавшие полгода (Временное правительство), снова хотели вернуться к управлению страной. Кстати, именно из них - демократов и либералов, состояли белые армии. Монархисты же в России в то время все куда то исчезли.

Большевики решали проблему просто – они привлекали к управлению всех. Вообще всех, кто не был настроен откровенно враждебно. И потихоньку дело начало налаживаться. Появились государственные структуры, народ стал принимать Советскую власть.

Но была одна проблема, которую надлежало решить прямо немедленно. Это участие в войне. Германцы, внимательно наблюдавшие за происходящим в России, к тому времени убедились, что опасности с востока ожидать не приходится и сосредоточили свои усилия на Западном фронте.

Однако свои части убирать из России они не торопились.

Ленин решил, что такое положение, когда страна находится в состоянии войны, просто нетерпимо. Он полагал бы необходимым любым путём выйти из неё.

Еще в конце 1917 года начались переговоры с Германией, было заключено перемирие. Немцам всё это нравилось. К тому же им импонировала идея большевиков об окончании войны вообще.

Германия тогда вела боевые действия только на чужой земле, на её территории не было ни одного иностранного солдата. И если бы заключать мир, то условия оказались бы очень выгодными для немцев.

Ленин, будучи прагматиком по своей сути, понимал, что надо идти на всевозможные уступки, лишь бы окончить войну и наконец-то, спокойно приступить к строительству коммунизма в России, а затем и во всём мире.

Но он встретил совершенно неожиданное сопротивление абсолютно со всех сторон. Англия, Франция, другие союзники были крайне недовольны этим, так как теряли мощный рычаг воздействия на Германию – Восточный фронт.

Факт возможного мирного договора с немцами возмутил и буквально все политические силы России. Это считали позором, особенно на оглашённых немцами условиях.

Широко известен факт, когда глава советской делегации на переговорах с немцами Троцкий выдвинул известную формулу «Ни мира, ни войны, а армию распустить!»

Переговоры были прерваны, Троцкий дал указание главнокомандующему Крыленко, и старая армия перестала существовать.

Немцы, к тому времени успевшие заключить договор с украинской Радой о защите от большевиков и к тому же решившие проучить русских, двинулись вперёд. Так как прежней армии уже не было, а отряды Красной Гвардии были малочисленны и не обстреляны, германские войска шли без помех.

Советское правительство запаниковало. Большевики даже обратились к Антанте, чтобы те помогли им защитить Москву.

И тут Ленин смог убедить всех, что мир нужен любой ценой. И вскоре был подписан известный Брестский договор. Условия были довольно суровы, но большевики были довольны, так как им больше не угрожала опасность оккупации Германией.

Правда, началась интервенция – англичане, французы, греки, американцы, японцы, да кого только не принесло тогда в Россию. Они пояснили своё присутствие необходимостью защиты военных грузов от немцев, ну и пограбить, видимо, собирались.

К тому же Брестский мир стал катализатором гражданской войны. Возмущённые большевиками демократы начали вооружённую борьбу с ними.

Но эти опасности можно было погасить, решая одну проблему за другой, как и сделали большевики.

В тоже время они не забывали о коммунистической пропаганде, особый упор делая на Германию. Ею занимался даже советский посол в Берлине. А немецкие солдаты, переброшенные из России на Западный фронт, оказались полностью морально разложенными и войска воевать просто уже не хотели. Кстати, Людендорф назвал это причиной поражения в войне.

Летом же 1918 года большевики, чтобы окончательно успокоить немцев, заключили добавочные соглашения, в частности, о выплате им шести миллиардов золотых рублей.

Немцы же, полагавшие, что с победой на Востоке они победят и на Западе, жестоко ошиблись. Революционная зараза русского большевизма привела к революции в Германии, Венгрии и других странах.

А Брестский мир был ликвидирован, договор о его заключении денонсирован сразу после поражения Германии. Таким образом, Ленин смог уберечь страну от оккупации, хотя и ценой огромных территориальных потерь и приступить к строительству светлого будущего.

https://zen.yandex.ru/media/razvedka_kontrrazvedka...-voinu-5d835a04ddfef600acc9533

|

Метки: первая мировая война |

Виндзоры и Романовы. Выживает самый приспособленный! |

Виндзоры и Романовы. Выживает самый приспособленный!

Когда-то я считал чем-то само собой разумеющимся что Виндзорский замок назван по имени одноименной британской королевской династии. Оказалось, что дело обстоит с точностью до наоборот….

В первую мировую Великобритания вместе с Францией и Россией сражалась с кайзеровской Германией. Как раз в это время неожиданно возник серьезный кризис в отношениях простых британцев с королевской семьей.

Война с Германией не была легкой прогулкой для армии его величества короля Георга V. Немецкие дивизии, вполне успешно сражались на континенте с англо-французскими войсками, а последняя технологическая новинка – самолеты – регулярно перелетали через пролив, чтобы сбросить на британские города тяжелые разрушительные бомбы. В этой ситуации было странным, что правящая британская династия имеет немецкое название.

17 июля 1917 года Георг V выпустил особый закон, по которому британская королевская семья из Саксен-Кобург-Готской стала Виндзорской. Основательницей династии была объявлена королева Виктория.

Соответственно все потомки королевы Виктории, проживавшие на тот момент на территории Великобритании, за исключением женщин, находившихся в браке за представителями других фамилий и их потомков, должны были отныне носить фамилию Виндзор. Название династии было дано в честь Виндзорского замка.

Что касается Романовых, то им не пришлось менять самоназвание. Однако династия, из которой происходил Николай II уже давно не имела отношения к Романовым. Его предки - Петр III и Екатерина II это чистокровные немцы!

Настоящее название русской правящей династии в тот момент было Гольштейн-Готторбская. Справедливости ради стоит сказать, что последний русский император, будучи чистокровным немцем по крови, в жизни был скорее русским, чем немцем.

Увы, Романовым не повезло. А британская династия Виндзоров оказалась более приспособленной и существует до сей поры!https://zen.yandex.ru/media/learnenglishfast/vindz...ennyi-5d374d7306cc4600ace3e56d

|

Метки: романовы российская империя |

Как Англия убивала русских правителей |

Как Англия убивала русских правителей

К XIХ веку Британия становится мировой колониальной державой, у которой в прямом и косвенном подчинении оказывается полмира. Беспокойство у британской короны вызывает только Россия, которая в силу отсутствия хорошего флота не стремиться покорять дальние страны, зато постепенно увеличивает свое влияние на Ближнем Востоке, Средиземноморье и Индии. Англия в большинстве случаев не вступает в открытую конфронтацию с Россией, используя для этой цели соседние державы, граничащие с русскими землями. Ее политики умело натравливали на Россию шведов, турок и поляков.

Виден британский след и в войне с Наполеоном, и в русско-персидских военных компаниях, а также в войне с Японией 1904-1905 гг., не говоря уже о Первой мировой войне. Ее устраивало шаткое положение российского государства, ослабленного постоянными войнами.

Когда правители Российской империи ну уж совсем мешали планам англичан, их убирали физически. Историки утверждают, что смерть пяти российских императоров лежит на совести английских спецслужб. Это кончина Павла I, Александра II, Николая I, Александра III и Николая II.

Англия всегда мощно поддерживала оппозицию в России, но в этих случаях, по мнению исследователей, было осуществлено еще и физическое устранение.

Павел I и его сыновья

Император Павел I был, конечно, своеобразным правителем, но британская пропаганда сделала из него полностью сумасшедшего человека, который с этим клеймом так и вошел в мировую историю. Хотя архивные документы свидетельствуют, что во время правления этого императора Россия укрепила свои позиции на мировой арене и заявила о себе, как о могучей державе. Корабли российского флота вошли в Средиземное море.

Насколько сумасшедшими были идеи Павла I о вхождении Мальты в состав Российской империи и его поход в Индию через территорию Персии, судить трудно, но Павел делал определенные шаги для этого, вступив в ряды магистров Мальтийского ордена и ведя переговоры с новым руководством Франции, в лице Наполеона Бонапарта о морском союзе против Англии. Появилась идея объединить российский флот с французским, датским и шведским, создав, таким образом, противовес английскому флоту, который господствовал на морях безгранично. Этот союз мог положить конец мировому лидерству Британии.

В сентябре 1800 года английский флот высадил на Мальте свой десант. Через месяц последовали санкции для английских предпринимателей, ведущих свой бизнес в России, и для кораблей, стоящих в российских портах, которых в то время насчитывалось около трехсот. Дипломатические отношения с Лондоном были разорваны.

Англичане, как всегда, воспользовались недовольством верхушки российской правящей элиты своим начальством, и подтолкнули их с помощью графа Чарльза Уитворта – британского посла в Санкт-Петербурге, к физическому устранению императора, который уже готовил совместную с Наполеоном военную кампанию в Британскую Индию. Ночью 12 марта 1801 года русский царь был убит в своей спальне.

После него на троне оказался его сын Александр I, которого не стали травить и убивать, так как он сам позволил англичанам втравить себя в военный конфликт с Францией.

Еще один сын Павла император Николай I ушел из жизни в 1855 году, успев повоевать с англичанами в Крымской войне, которую те развязали намеренно, втянув в нее турок, французов и Сардинию. Цель войны была все та же – не допустить распространения влияния России в Средиземном море. Россия потерпела жестокое поражение, император впал в депрессию, и в стране стали говорить, что его смерть произошла не от пневмонии, что считалось официальной версией, а от яда.

Александр II и Александр III

Императора Александра II убили народовольцы, которых во всем поддерживала британская дипломатия. Кроме материальной поддержки и всяческих услуг, велась пропаганда о жутком крепостничестве в России, которое, кстати, отменил Александр II. Но народовольцы продолжали действовать «в интересах народа», которыми прикрывали свою политику британцы. Поддерживая российских революционеров, они расшатывали монархию в России. Тем более, что Александр II постепенно выводил государство на новые рубежи, восстанавливая его былую славу и могущество.

Российская империя приобрела полное влияние над Туркестаном, Бухарским эмиратом и Хивинским ханством, а часть земель Кокандского ханства вошла в Туркестанскую область. Очередная русско-турецкая война 1877-1878 гг. вернула России Южную Бессарабию и часть Батумской области. Стало заметнее влияние России на Балканах.

Все это не устраивало Англию, колонии которой оказывались в непосредственной близости к России.

Устранение царя дало повод его приемнику сосредоточится на внутренних проблемах, оставив честолюбивые планы на международной арене. Но справившись с революционным движением в стране, Александр III стал уделять внимание внешней политике, обратив свой взор на Центральную Азию.

Скончался он в 1894 году в расцвете сил. По свидетельствам его современников, у него было богатырское здоровье, но неожиданно подвели почки…

Войны и революции

В начале нового века Турция перестала для России быть сдерживающим фактором, силы были уже неравными. Англия находит новый рычаг давления на Россию – Японию. Войну 1905 года Российская империя проигрывает Японии, дав повод оппозиции вновь заговорить о свержении слабой власти.

О роли Англии в Октябрьской революции написано много и подробно, поэтому просто зафиксируем смерть царя Николая II и его семьи. Гражданская война, разгоревшаяся после свержения монархии и Временного правительства, позволила Британии открыто войти на территорию России, и направится в те регионы, которые представляли для нее наибольший интерес. Это были порты и нефтедобычные регионы: Мурманск, Архангельск, Баку. Британия поддерживала Белое движение, снабжая его руководство деньгами и оружием. После поражения Колчака, деньги стали идти на поддержку басмачей в Средней Азии и на контрреволюционную деятельность на Кавказе.

https://zen.yandex.ru/media/24history/kak-angliia-...telei-5d764eb78f011100ad18187a

|

Метки: российская империя |

«Могучий, слабый, дурной». Как менялось восприятие Николая II во время Первой мировой войны |

«Могучий, слабый, дурной». Как менялось восприятие Николая II во время Первой мировой войны

VATNIKSTAN публикует вторую статью цикла историка Александра Трускова, анализирующего эволюцию восприятия образа Николая II в народной молве и общественном мнении во время Первой мировой войны. Если в первой публикации рассматривалось, каким предстал император Российской империи накануне и в начале военного конфликта в 1914 году, то в данном материале рассказывается об изменениях в восприятии, которые произошли на фоне активных боевых действий в 1915 — 1916 гг..

Для Николая II произвести хорошее впечатление в войсках было чуть ли не самой важной задачей в течение всего периода войны. Серьёзное поражение, нанесённое России Японией, всё ещё не забылось, и царю казалось правильным показать себя настоящим отцом своим воинам. Эти стремления поддерживала и жена императора. Ещё во времена Русско-японской войны писала она Николаю: «Я люблю милых солдат и хочу, чтобы они увидели тебя, прежде чем отправиться сражаться за тебя и за твою страну. Совсем другое дело – отдать жизнь, если ты видел своего императора и слышал его голос …» Александра Фёдоровна, как и многие другие представители династии, разделяла мнение о животворящей сущности встреч самодержца с его воинами. Такие встречи, по её мнению, должны были необычайно воодушевить офицерство и солдат на ратные подвиги.

Во время Первой мировой войны царица также настаивала на встречах с солдатами: «…надеюсь, тебе удастся повидать много войск. Могу себе представить их радость при виде тебя, а также твои чувства – как жаль, что не могу быть с тобой и все это видеть!» Ей вторила княжна Ольга Николевна: «Когда Тебя увидит войско, и после им будет ещё легче сражаться и Тебе будет хорошо увидеть их». Письма императрицы и княжны были написаны одно за другим, 19 и 20-го сентября 1915 года, соответственно. На следующий день император прибыл в Барановичи в ставку Верховного командования. В Ставке была сделана одна из важнейших фотографий царя. На ней он восседал за столом в комнате, увешанной большими картами военных действий. Рядом с ним располагался великий князь Николай Николаевич. За спинами отпрысков монаршей фамилии располагались начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Н. Н. Янушкевич и генерал-квартирмейстер Ю. Н. Данилов, щеголявшие только что врученными орденами. Рядом с рукой императора лежали карандаши, что должно было произвести впечатления об усердной командной работе, проводимой царём.

Данный снимок стал основой для почтовых открыток, а во Франции на его основе был создан графический рисунок. На нём Николай II работает с картой, размечая планы будущих операций, а три генерала и среди них Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, внимательно и почтительно наблюдают за ним. В дальнейшем рисунок использовался и в русских изданиях.

Николай II в Ставке. Сентябрь 1915 года

После Ставки царь отправился в Ровно, где посетил лазарет. Затем Николай II и окружение отправились на поезд к Белостоку и, пересев на военные автомобили, добрались до Осовца, крепости на линии фронта. Эта крепость пережила несколько ожесточённых атак противника и стала символом героизма. Поездка оказалась неожиданной как для коменданта, так и для Ставки. Великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий на тот момент, выступал против посещения императором фронтовых частей. Он не только боялся за жизнь императора. Два Николая находились в соперничестве за популярность в войсках. Великий князь редко посещал войска, игнорируя советы подчинённых, призывавших его воодушевить полки личным присутствием.

Царь сетовал на сопротивление великого князя в письмах к жене: «Увы! Николаша, как я и опасался, не пускает меня в Осовец, что просто невыносимо, так как теперь я не увижу войск, которые недавно дрались. В Вильне я рассчитываю посетить два лазарета – военный и Красного Креста; но не единственно же ради этого я приехал сюда!» Царица и Распутин поддерживали царя в его устремлениях. Их поддержка помогла царю всё-таки принять решение посетить крепость. 25 сентября в письме к жене Николай II выразил своё удовольствие от посещения крепости: «Всё-таки остановился в Белостоке и посетил Осовец, нашёл гарнизон в очень бодром виде». Кроме царицы и приближённого к ней старца, царя поддержали сопровождавшие его генералы В. Н. Войеков, дворцовый комендант, и В. А. Сухомлинов, военный министр. Часть царской благодарности досталась и им.

Главнокомандующий Николай Николаевич

Важность посещения императором прифронтовой зоне вынужден был признать и главнокомандующий Николай Николаевич. Им был издан специальный приказ, в котором содержались такие строки: «Таким образом Его Величество изволил быть вблизи боевой линии. Посещение нашего державного Верховного Вождя объявлено мною по всем армиям и я уверен воодушевит всех на новые подвиги, подобных которым святая Русь еще не видала»

Но и без советов приближённых император прекрасно понимал важность своих поездок в армию для пропаганды. Это совпадало и с его личными желаниями. Николай II считал себя профессиональным военным и хотел быть им не только внешне, но и на деле, показать себя храбрым офицером военного времени. Нужно также учитывать, что между монаршими персонами Европы проходило негласное соревнование в репрезентации собственного образа. Стремление подать себя наиболее выгодно ограничивала потребность беречь драгоценную жизнь, протоколы и запреты охраны. Примечательно, что единственным человеком, позволившим себе пролететь на аэроплане над позициями врага, был бельгийский монарх Альберт, прозванный «королём-рыцарем». Главы великих держав, конечно, не могли позволить себе пойти на такое, но показать свою храбрость хотелось и им.

Над императором довлело общественное мнение. От царя ожидали всё более решительных действий. Николая II сравнивали с германским императором, противопоставляя русскому царю яростность и импульсивность кайзера. Так 34-летний мещанин города Стародуба заявлял: «Вот Вильгельм победит, потому что у него сыновья в армии, и сам он в армии со своими солдатами, а где нашему дураку ЦАРЮ победить… Он сидит в Царском Селе и переделывает немецкие города на русские».

Иные противопоставляли императора его царственным предкам. В частности, 62-летний неграмотный крестьянин Курской губернии был наказан четырьмя месяцами заключения в крепости за слова, произнесённые во время коллективного прочтения газеты: «Как мы воевали, то с нами на позициях был Сам ГОСУДАРЬ с Князьями, мы тогда брали и побеждали, а этот ГОСУДАРЬ не бывает никогда, только гуляет по саду с немцами, спит и ничего не делает».

Николай II и его царственные предки

Доставалось царю и от грамотных людей. Киевский купец У. Я. Бродский был наказан годом заключения в крепости за слова, произнесённые в ноябре 1914 года: «Государь император должен был из Петрограда прямо в Варшаву, а поехал кругом, вот сукин сын».

Пропаганда и большая часть приближённых, конечно же, одобрительно отзывались о визитах императора в войска и прифронтовые местечки. Но существовало и иное мнение. Кадровый офицер лейб-гвардии Семёновского полка охарактеризовал царский смотр состоявшийся 17 декабря 1915 г. в совершенно иных тонах:

«Была оттепель. Переминаясь на грязной земле, мы ждали часа два. Наконец, когда уже стало смеркаться, подошли царские автомобили. Из первой машины вышел маленького роста полковник. … На этого, идущего по фронту низенького, с серым и грустным лицом человека некоторые смотрели с любопытством, а большинство равнодушно. И “ура” звучало равнодушно. Никакого воодушевления при виде “вождя” мы тогда не испытывали. А воинам нужно воодушевление, и чем дольше они воюют, тем оно нужнее».

Данное мнение особенно важно в силу того, что их автор остался убеждённым монархистом.

Императору данный смотр запомнился совершенно иначе: «Вид частей чудный. После раздачи Георгиевских крестов обошел все части и благодарил их за службу».

Другие источники также отмечают разочарование солдат при встрече с царём. Многим он казался человеком несоответствующим своему положению физически и харизматически. Иные же, одобряя действия царя в целом, находили в них некоторые изъяны. Даже царица считала неправильным желание царя жертвовать католикам деньги. Царица не верила в религиозное примирение и прямо писала царю: «Нельзя доверять этим полякам – в конце концов, мы их враги, и католики должны нас ненавидеть» — предваряя своими словами посещение царём разрушенных костелов и католических святынь.

Обложка журнала «Огонёк» с приказом о том, что Николай II главнокомандующим русской армии. 1915 год.

Порою визиты императора провоцировали прямые оскорбления в его адрес. Нелестных слов удостоилось посещение Екатеринодара (ныне Краснодар — прим. ред) со стороны подданной Турции немки М. Мель: «… видела и я вашего Императора, какой-то он замученный – наверно, испугался Вильгельма». Впрочем, жандармы, расследовавшие дело об оскорблении царя немкой, полагали, что оно могло быть ложью, распускаемой конкурентами Мель. В то же время, сама возможность таких слов в сторону монарха позволяет диагностировать смену отношения к царю. Местные вполне могли вложить свои собственные слова в чужие уста, оценивая царя недостаточно величественной фигурой.

Крестьянка из Ставрополя, посетившая Екатеринодар в момент присутствия императора, также без почтения вспоминала об этом: «Он не раненых посещал, а был целых два часа в б……м институте. Он такой же дурак, как Лукашка шестипалый, у Него голова с мой кулачок, у Него мозги совсем не работают». Крестьянку очень рассердил визит царя в Кубанский Мариинский женский институт. Справедливости ради, Николай II всё-таки побывал в екатеринодарских больницах.

Дубенский Д, Н. Его Императорское Величество государь император Николай Александрович в действующей армии. Пг., 1915–1916

Харьковский приказчик, узнав о скором визите императора в город, так прокомментировал решение украсить витрину магазина парадным портретом императора: «Едет кровопивец, а вы наводите суету». Харьковчанин подчёркивал избыточность и неуместность трат на приветственные мероприятия в условиях войны.

Генерал Дубенский, «летописец» императора, подмечал, повествуя о визите царя в Тифлис (ныне Тбилиси): «Жители, забросив повседневные работы, отдались исключительно делу приготовления встречи ЦАРЯ». Действительно, в столице края сделано было немало: сооружались триумфальные ворота, развешивались гирлянды из цветов, множество ковров и кусков материи, соответствующих цветам национального флага, красиво переплетаясь, создавали яркую картину необычайного убранства. Москва же, по свидетельству официального издания, «более недели» готовилась к встрече императора, возвращавшегося из поездки по Кавказу». Желание подать царский визит с помпой в целях пропаганды выходило боком для пропагандистов и организаторов данных встреч.

Николай II в Тифлисе. Ноябрь 1914 года

Порою восхищение царём сочеталось с осуждением его окружения, бросавшего тень на образ самодержца. Житель Тифлиса писал: «Своим приездом Государь многое сделал. Народ благоговеет перед ним, все поголовно очарованы, на всех он произвел самое отрадное и чудное впечатление. <…> Жаль, и даже очень, что такой Государь окружен далеко не симпатичными людьми». Визит царя как бы подтверждал слухи о «плохих советниках царя».

Знаковым является посещение Николаем II Гельсингфорса (ныне Хельсинки). Местное население было заинтересовано прибытием императора, но отреагировало на него прохладнее жителей других городов империи. Генерал Спиридонович вспоминал: «Масса народа заполняла путь, но ура не кричали». Такую реакцию чиновники списывали на строгость и холодность характера местных жителей, воспитанную суровым климатом севера. «Кто хотел верил» — писал впоследствии Спиридонович. Но вряд ли только лишь природа и менталитет были причиной такой реакции. Большинство делегатов, приветствовавших царя на вокзале, обходило в своих речах войну, явно обозначая особый статус Финляндии.

К концу лета 1915 года у Николая II сформировалось желание царя стать главнокомандующим армии. Стремление императора стало причиной противодействия со стороны журналов, финансируемых военными, некоторых представителей правых консервативных кругов и прямых сторонников главенства Николая Николаевича. В прессе даже появилась фотография, на которой стоявший в автомобиле великий князь Николай Николаевич с высоты смотрел грозно смотрел на уходившего императора. Стремление царя стать главнокомандующим поддержали только Александра Фёдоровна и некоторые придворные. Мать Николая II выступила против. Она считала такое действие опасным для репутации царя и не желала лицезреть возможное противостояние двух Николаев.

Николай Николаевич стоит в автомобиле, от которого отошёл Николай II. 1915 год.

Первые месяцы главенства императора в армии совпали с успехами на фронте. Победы были приписаны императору и способствовали положительному отношению населения к тому, что Николай II превратился в главнокомандующего русской армии и флота. В дальнейшем армия стала терпеть поражение за поражением и прямое участие в управлении более не позволяло использовать образ вышестоящего монарха для оправдания. Теперь все поражение сыпались на венценосную голову и вместо вечно виноватых придворных под ударом оказался сам император. Следует признать, что Николай II расплачивался не только за свои ошибки, но и за огрехи, допущенные Николаем Николаевичем на посту главнокомандующего. Была утрачена Варшава, а народная молва прошлась своим недовольством и по императору, который в то время и вовсе не участвовал в управлении войсками.

58-летний крестьянин Харьковской губернии следующим образом прокомментировал падение Перемышля: «Министры немцы только водкой торговали, а к войне не готовились. Царь 20 лет процарствовал и за это время напустил полную Россию немцев, которые и управляют нами». А 62-летний чернорабочий, из крестьян Пермской губернии, эмоционально отзывался о сдаче русскими войсками Варшавы: «… (площадная брань) Нашего ГОСУДАРЯ, он пропил ее (Варшаву), а на его место лучше бы поставить Канку Безносова (известный на заводе пьяница, который чистил отхожие места.), так как он управил бы лучше».

Донской казак 43-х лет от роду также был резок в суждениях: «Нашего ГОСУДАРЯ нужно расстрелять за то, что он не заготовил снарядов. В то время, как наши противники готовили снаряды, наш ГОСУДАРЬ гонялся за сусликами».

Николай II в ставке. Рядом генерал Алексеев, чуть позади генерал Пустовойтенко. 1915 год.

Недовольство царём дошло и до вооружённых сил. И. И. Толстой писал в своём дневнике 12 августа 1915 г.: «Вернувшийся с фронта Фальборк говорит, что в армии господствует недовольство государём, его обвиняют в неумении управлять страной…».

Царя обвиняли в коммерческой сделке по сдаче страны немецкому кайзеру. Распространялись слухи о деньгах, спрятанных им в Германии, о побеге царя за границу в Германию через тайные подземные ходы. Отъезды императора из ставки становились поводом рассуждать о том, что он бросил фронт.

Всё чаще решения Николая II стали вызывать простую русскую характеристику «дурак». Это универсальное слово видимо казалось широким народным массам наиболее уместным, ибо не сильно оскорбляло царя, но в целом позволяло им показать своё отношение к его действиям.

Зачастую простое слово облачалось в анекдоты:

По Невскому ночью идут два студента и беседуют: один говорит между прочим:

- Дурак этот император…

Околоточный тут как тут:

- Вы что это говорите? О ком выражаетесь? О нашем Самодержце?

- Что вы! – хитрит студент. – Это я говорю об императоре Вильгельме!

- Ну, Вильгельм то не дурак, — отпарировал околоточный. – Это вы врёте!

Царское слабоволие становится актуальной темой для его осуждения. Оно отмечается представителями самых разных социальных групп. И даже самые лестные отзывы содержали в себе долю критики царя. Публицист С. Булгаков, искренне любивший царя, писал: «Николай II с теми силами ума и воли, которые ему были отпущены, не мог быть лучшим монархом, чем он был: в нем не было злой воли, но была государственная бездарность и в особенности страшная в монархе черта — прирожденное безволие». Ему вторили многие зарубежные публицисты союзных держав, называвшие царя «слабым». Такие мнения вызвали желание сторонников царя противостоять им и тем самым наиболее убедительно подтверждают распространённость образа слабовольного монарха.

Образ Николая II всё чаще истолковывается как образ человека распущенного, пьяницы, бесхозяйственного управленца, не подготовившего армию и страну к войне, в отличие от своего германского родственника Вильгельма II. Иногда такое противопоставление доходило до фанатизма. Один из крестьян имел в своём доме несколько портретов монаршей семьи кайзера Германии. А 28-летний поселянин Самарской губернии С. А. Гейль, при прочтении газет при свидетелях не единожды восхвалял германского императора, называя русского царя «карапузом» и «чёртом».

Эволюция образа Николая II от победоносного правителя до слабовольного и глупого царя в конечном итоге привела к восприятию монарха как предателя, находящегося в сговоре если не с самим властелином адского пекла, то как минимум с германским монархом. Но об этом расскажем вам в следующей части.

Читайте также статью «Николай II в народной молве накануне и в начале Первой мировой войны»

https://zen.yandex.ru/media/vatnikstan/moguchii-sl...voiny-5d8274814735a600aeafd432

|

Метки: романовы первая мировая война |

За что в 37-м расстреляли троюродную сестру Николая II |

За что в 37-м расстреляли троюродную сестру Николая II

После статьи о последней представительнице семейства Романовых, прожившей жизнь в России, мне задали интересный вопрос:

А остались ли в Советском Союзе другие представители семейства Романовых, кроме брата и сестры Романовских-Искандер?

Ответ простой: людей, официально принадлежавших к императорскому дому, в Советской России не осталось - все либо эмигрировали, либо были убиты.

Но это не относится к носителям романовской крови, родившихся в законных, но неравных браках - так называемых морганатических.

Кроме Искандеров, проживших жизнь обычных советских граждан, была еще одна чрезвычайно интересная история.

О троюродной сестре Николая II, вернувшейся в Советскую Россию, когда все Романовы из нее бежали...

Факт первый: У нашей героини было множество фамилий и титулов. Урожденная графиня Богарне, она успела побывать княгиней Кочубей, баронессой фон Гревениц и советской гражданкой Дорой Евгеньевной Лейхтенберг.

В ней смешалось множество знаменитых фамилий - в основном почему-то монархов и полководцев. Она была праправнучкой императрицы Франции Жозефины Богарне и русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова, правнучкой русского императора Николая I и троюродной сестрой Николая II. Ее отец был 5-й герцог Лейхтенбергский, а мать была из славного рода Скобелевых и "белому генералу" приходилась двоюродной сестрой. Причем родная сестра Михаила Скобелева, Зинаида Дмитриевна, была ее мачехой.

Факт второй: Она была представительницей не совсем обычной ветви романовского семейства, над которой, как считали многие, висело проклятие.

Любимая дочь императора Николая I Мария вышла замуж за герцога Максимилиана Лейхтенбергского, причем - редкий случай - вышла по любви. Мария очень любила Россию и не хотела уезжать, Максимилиан не очень любил Баварию, поэтому молодые попросили разрешения остаться в России - таково было изначальное условие императорской дочери.

Император дозволил, но при некоторых условиях: молодая семья должна была жить в России, потомство становилось членами Императорской фамилии с правами и титулами (если быть точным - с титулом «Императорское высочество»), и дети должны были воспитываться в православной вере.

Это был второй и последний случай, когда дочь императора, вышедшая замуж за иностранца, осталась со своей семьей на Родине.

Так в семействе Романовых появилась новая ветвь - князей Романовских, герцогов Лейхтенбергских.

Как я уже говорил, брак был заключен по любви, и в нем родилось семеро детей. Любовь и стала проклятием этого рода, сломав судьбы многих потомков этой семьи.

Они постоянно влюблялись, но всегда не в тех. Но о любовном проклятии "женских Романовых" я подробно расскажу как-нибудь в другой раз.

Факт третий: Это проклятие девочка Даша (или Долли, как ее звали в семье) в полной мере испытала на себе. Она была единственным ребенком светлейшего князя Евгения Максимилиановича Романовского, 5-го герцога Лейхтенбергского.

Он тоже был под проклятием, поэтому на ее маме - Дарье Константиновне Опочининой, правнучке Кутузова и кузине Скобелева - женился неравным, то есть морганатическим браком.

Император Александр II к тому времени настолько смертельно устал от всех брачных и внебрачных кунштюков этого семейства, что, к удивлению многих, даже узаконил этот союз:

Я дал разрешение на брак Евгения, поскольку не вижу никакого реального препятствия. Лейхтенберги не великие князья, и мы можем не беспокоиться об упадке их рода, который ничуть не задевает нашей страны.

Морганатические потомки даже получили титул графинь и графов Богарне - поскольку основатель рода Максимилиан был сыном Евгения Богарне, пасынка Наполеона. Французы, кстати, из-за этого взвились и долго протестовали.

Но счастья все равно не случилось. Мама умерла вскоре после родов, родив Дарью Евгеньевну, графиню Богарне. Папа вскоре женился заново, и опять морганатически - на двоюродной сестре первой жены, Зинаиде Скобелевой, родной сестре "белого генерала".

Ребенок был особенно никому не нужен. Сперва его воспитывала бабушка, забрав к себе в Мариинский дворец. Потом девочку отдали в лицей в Париже, затем в гимназию в Карлсруэ. Все детство в закрытых учебных заведениях, зато образование хорошее получила.

Фактическая беспризорность усугублялась позорной репутацией семьи - проклятие продолжало работать.

К мачехе, Зинаиде Дмитриевне, активно подбивал клинья великий князь Алексей Александрович. Отец же совершенно смирился с репутацией рогоносца, а то и похуже - некоторые из современников прямо обвиняли его в сутенерстве. Так, государственный секретарь А. А. Половцов называл его в дневнике "лишенным всякого нравственного чувства негодяем, промышлявшим тем, что великий князь Алексей Александрович был без памяти влюблен в его вторую жену герцогиню Богарне, которая вместе с мужем вытягивала из великого князя как можно больше денег".

Они так и жили много лет - везде появляясь втроем и втроем же путешествуя. Их так и прозвали - menage royale trois, то есть "царственное трио", явно подразумевая известное выражение "menage a trois" - "любовь втроем".

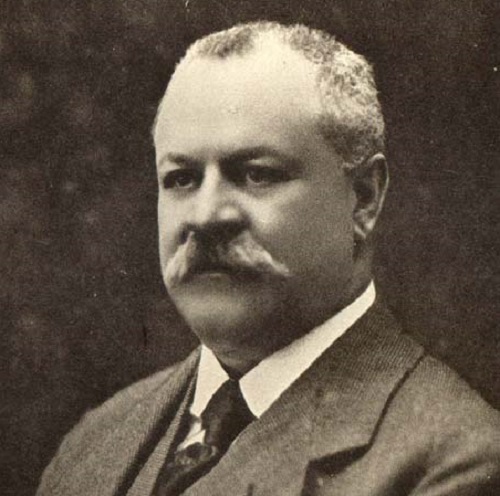

Великий князь Алексей Александрович (брат императора Александра III) со светлейшей графиней Зинаидой Богарне.

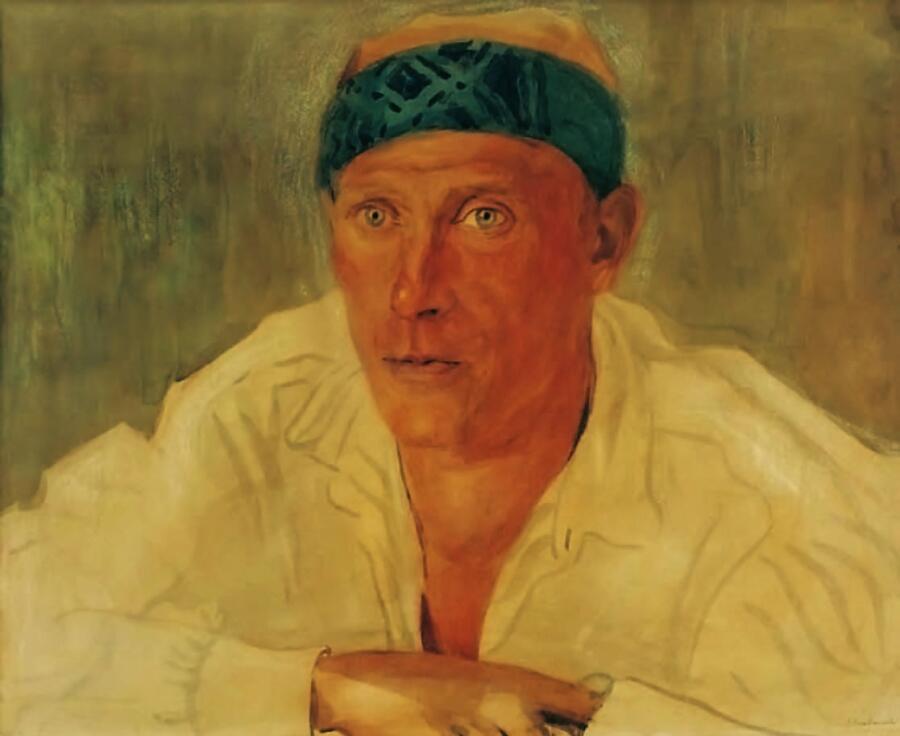

Факт четвертый: В общем, психику девушке подорвали надежно и основательно. Думаю, вы не будете сильно удивлены, если я скажу, что когда Долли вернулась в Россию, которую она фактически не знала, и поселилась в доме отца на Английской набережной, она очень быстро приобрела в свете репутацию бунтарки, скандалистки и фрондерки. Чертики в глазах юной светской львицы хорошо видны на хранящемся в Эрмитаже портрете кисти модного французского художника Франсуа Фламенга.

Отца она, похоже, ненавидела - их отношения достаточно характеризует тот факт, что в завещании тот не оставил ей, своему единственному ребенку, ни копейки.

Как это часто бывает, лишенная семьи с детства, она попыталась найти ее в браке. Но проклятие никуда не делось, и с личной жизнью у Долли тоже не заладилось. В 23 года она выскочила за известного сановника и аристократа князя Льва Михайловича Кочубея.

И вроде поначалу все шло нормально, трех детей ему родила, двое выжили, третья умерла во младенчестве. Но в 1905 году скандалистка доигралась.

Княгиню Кочубей из-за нелицеприятных высказываний о царской семье фактически высылают из России, прозрачно намекнув, что из зарубежного вояжа ей лучше не возвращаться.

О том, чем она занималась эти годы за рубежом, и с кем водила компанию, ходили самые дикие слухи. Так или иначе, но брак в разлуке не устоял, и в 1911 году супруги разводятся, причем детей Дарья-Долли оставляет мужу.

А еще через год она вновь выходит замуж, за морского офицера, барона Владимира Евгеньевича фон Гревеница. Обвенчались они в корабельной церкви, никого не поставив в известность.

Капитан 1 ранга барон Гревениц. В.Е. - слева.

Все ждали наказания офицера за самовольство, но Николай II, достаточно осведомленный о характере своей троюродной сестры, ограничился репликой: «Офицер, выбрав такую даму в супруги, сам себя наказал».

Вот еще один портрет нашей Долли из Эрмитажа, вскоре после второго брака. Ей уже 42 года, но выглядит она гораздо счастливее, чем на первом портрете.

В. Штембер. Портрет баронессы Д.Е.Гревениц. 1912 год.

К сожалению, император оказался прав, и счастье было недолгим - через два года, накануне Первой мировой войны супруги развелись, а еще два года спустя фон Гревениц застрелился - не то из-за несчастного романа с оперной певицей, не то из-за растраты корабельных денег.

А Дарья Евгеньевна, которой император отказал вернуть девичью фамилию, окончила курсы сестер милосердия и на свои средства снарядила санитарный поезд для фронта. В 1917 году она находилась в своем поезде на русско-австрийском фронте, где ее и застала революция.

Факт пятый: Февраль баронесса фон Гревениц приветствовала, но в Россию не вернулась, и опять начинаются какие-то таинственные телодвижения. Вместо России баронесса по линии австрийского Красного Креста отбывает в Баварию, где вскоре принимает подданство.

И все уже решили, что это эмиграция, тем более что уж кто-то, а бывшая графиня Богарне точно была "гражданской мира" - пожившая едва ли не во всех странах Европы и свободно говорившая чуть не на всех европейских языках.

Но в 1918 году, когда все Романовы бежали из России сломя голову, когда грабежи и расстрелы, тиф и голод - Дарья Евгеньевна, напротив, возвращается в Россию.

Жить ей было негде, ее бывший дом заселили пролетарии, но замерзающую на улице 47-летнюю баронессу, по ее словам, подобрал "некий господин".

Интерьер бывшего особняка герцогов Лейхтенбергских на Английской набережной

Этот господин станет третьим и последним мужем нашей героини. Он был австрийским поданным, носил итальянскую фамилию Маркезетти и русское имя Виктор Александрович - потому что вырос в России и по-русски говорил как мы с вами. В Россию майор генштаба австро-венгерской армии приехал для участия в переговорах при заключении Брестского мира, и обратно не торопился, работая в Петербурге в комиссии по улучшение жизни австро-венгерских военнопленных.

И это было очередное последствие проклятия - она опять полюбила не того.

Судя по всему, Маркезетти не бедствовал - они с новой женой жили в 6-комнатной квартире на Моховой, держали домработницу. Австрийских военнопленных отправили на родину, но майор опять не уехал - в 1919 году Горький основал издательство «Всемирная литература», и Маркезетти был приглашен туда заведовать легендарной впоследствии «Библиотекой всемирной литературы». Заместителем он взял к себе жену.

Кто не помнит эти тома?

После отъезда Горького за границу в 1924 году супруги переходят на работу в Публичную библиотеку, ныне Российскую национальную библиотеку. Пережив в Питере самые страшные годы голода и разрухи, покидать Родину представительница семейства Романовых явно не собирается. Более того - в 1924 году она выезжает за границу и несколько месяцев живет в Финляндии в доме небезызвестного генерала Карла Густава Маннергейма, с которым была хорошо знакома по петербургскому высшему свету.

Но - погостив - снова возвращается в Ленинград.

Вернувшись, она оформляется на работу в Публичку. В память о фамильном титуле называется гражданкой Лейхтенберг Дорой Евгеньевной. В анкете она убавила себе возраст на 11 лет, указав год рождения 1881-й, а место рождения - г. Мюнхен. Национальность - немка, подданство - баварское. В графе "партийная принадлежность" написала: «беспартийная, но из политических партий сочувствует Р.К.П.(б), почему после революции в Германии осталась в России».

При этом на работе она совершенно не скрывала ни настоящего имени, ни своей биографии, из-за чего в библиотеке ее не любили, подозревая в ней провокатора.

В 1927 году Дора Лейхтенберг подала на получение гражданства СССР и вскоре приняла советское подданство.

Скандал разразился в 1929 году, когда в ленинградской газете вышла заметка «Правнучка Николая Палкина», где разоблачалась скрывшая свое происхождение аристократка. Началась проверка, зафиксировавшая следующее:

«Дарья Евгеньевна Лейхтенберг ведет себя высокомерно в отношении с сотрудниками библиотеки, допускает антисемитские высказывания, вместе с гражданским супругом пользуются дровами библиотеки и вообще не изжила полностью характерных черт своего класса».

На первом же допросе следователь поинтересовался, почему она вернулась в РСФСР. "Знакомый посоветовал" - высокомерно ответила бывшая графиня, а на вопрос о фамилии знакомого невозмутимо сообщила: "Ульянов-Ленин".

На заседании комиссии она открыто заявила, что сотрудничает с ОГПУ и предъявила письма от Ленина и Троцкого, с которыми, как выяснилось, познакомилась в Швейцарии и приятельствовала задолго до революции, еще когда разводилась с первым мужем.

В общем, в результате репрессии ограничились тем, что супругов уволили с работы и уплотнили по месту жительства, оставив две комнаты из шести. Но вскоре гражданка Лейхтенберг уже снова работала в библиотеке на должности помощника заведующего отдела спецхранения ГПБ. И ее гражданский супруг трудился в том же учреждении.

Похоже, супруги и впрямь были тесно связаны со спецслужбами - и с советскими, и с немецкими.

И, как это часто бывает у агентов - заигрались.

Как и у тысяч других, веревочка закончила виться в 1937-м.

Их с Маркезетти арестовали 10 сентября. При обыске в квартире были найдены несколько иностранных орденов и портсигар с надписью на русском языке: «За разведывательную работу».

Вскоре она созналась в том, что является агентом монархическо-террористической организации, что завербована была в Финляндии, что причастна к покушению на товарища Жданова, которое готовил ее гражданский супруг.

Все подписала.

***

Осужденная Лейхтенберг, "красная графиня" и троюродная сестра последнего российского императора была расстреляна 5 ноября 1937 года.

__________________________________________

Если вам понравились мои тексты об истории, и о людях, живших когда-то в этом мире, вы можете материально поддержать автора, подписавшись на мою книгу "Жизнь примечательных людей". После этого вы получите мою искреннюю благодарность, и гарантию, что не пропустите ни одной из моих исторических заметок - даже если Фейсбук или Яндекс. Дзен вам их не покажут. Ну даже если вы меня просто лайкаете, подписываетесь на мой канал и рекомендуете меня своим друзьям - меня это тоже очень радует.

Значит, это кому-то нужно.

ttps://zen.yandex.ru/media/vad_nes/za-chto-v-37m-rasstreliali-troiurodnuiu-sestru-nikolaia-ii-5d77d2e23d0088d6050b4083

|

Метки: романовы |

Эммануил Казакевич - еврейский колхозник, дивизионный разведчик и переводчик "Пиноккио" |

Эммануил Казакевич - еврейский колхозник, дивизионный разведчик и переводчик "Пиноккио"

По свидетельствам мемуаристов, Алексей Толстой в 30-е годы рассказывал о своем новом проекте так: "Отличная книжка Пиноккио! Надо срочно перевести, пока Маршак не украл". Перевода, как известно, не получилось, получилась новая книга "Приключения Буратино". Интересно, что граф, несмотря на происхождение, плохо владел иностранными языками, и своего "Буратину" писал, пользуясь русским переводом Пиноккио, выполненным Ниной Петровской. Перевод Петровской, кстати, вышел в Берлине в 1924 году, причем сам будущий "красный граф", пребывавший тогда в эмиграции, и был редактором книги.

И это было последнее издание на русском языке перед советской "реабилитацией" Пиноккио в 1959 году.

К удивлению всех, книга о приключениях деревянного человека вышла в переводе знаменитого мастера военной прозы, автора "Звезды" и "Весны на Одере" Эммануила Казакевича.

"Приключения Буратино", как известно, стали единственной удачной попыткой написать что-то для детей классика русской литературы Алексея Толстого. Ситуация с Казакевичем абсолютно аналогичная, "Приключения Пиноккио" - единственная детская книга в творческом наследии прекрасного "взрослого" писателя с весьма интересной судьбой.

Пять фактов из его жизни мы вам по традиции и поведаем.

Эм. Казакевич в Биробиджане

Факт первый. Свою национальность Эммануил Генехович не то что не скрывал, - всячески декларировал. В 1932 году 18-летний мальчик из приличной еврейской семьи, сын известного публициста и литературного критика Генеха Казакевича, уехал из Харькова в Биробиджан, где пообещали создать национальную еврейскую республику (и через два года действительно была образована Еврейская автономная область).

В том же году юный переселенец был назначен председателем еврейского колхоза «Валдгейм» (идиш װאלדהײם: Лесной дом). Позже был строителем и первым директором Биробиджанского еврейского государственного театра.

После спектакля.

Факт второй. Родным языком Казакевича был идиш, и именно на этом языке были написаны все его ранние произведения. Первую книгу на русском он написал только после войны - ею стала знаменитая повесть "Звезда", написанная по впечатлениям от службы в дивизионной разведке и открывшая новую страницу советской военной прозы. Так о недавно закончившейся войне еще никто не писал.

Факт третий. В армию Казакевича не взяли - у него был белый билет по зрению. Однако в 1941 году он уходит в московское ополчение, где известного к тому времени переводчика и публициста зачислили в знаменитую "писательскую роту", где воевало множество писателей, в частности, автор "Красных дьяволят" Павел Бляхин.

Оттуда он позже переводится в войсковую разведку. Помогло свободное владение немецким языком и то, что он взял у приятеля очки с гораздо менее толстыми линзами - зрение на медкомиссии в полевых условиях определяли по стеклам очков. В разведке он и служил всю войну, пройдя путь от рядового разведчика до начальника разведотдела дивизии и помощника начальника разведотдела 47-й армии. Был награжден медалью "За отвагу", орденом Отечественной войны II степени (1944 г.) и двумя орденами Красной Звезды (1944 и 1945 гг.).

Казакевич чрезвычайно болезненно переживал разговоры про евреев и "Ташкентский фронт", поэтому упрямо отказывался работать по специальности. Доходило до того, что когда после очередного ранения и госпиталя его определили на работу в военную газету во Владимире, он списался со своим командиром – Захаром Петровичем Выдриганом - и тот вытащил его обратно в дивизию по фальшивому предписанию.

Факт четвертый. Когда в марте 1946 года капитану Казакевичу велели писать рапорт на демобилизацию, он положил на стол начальника штаба документ со следующим текстом:

Ввиду того, что я слеп, как сова,

И на раненых ногах хожу, как гусь,

Я гожусь для войны едва-едва,

А для мирного времени совсем не гожусь.

К тому ж сознаюсь, откровенный и прямой,

Что в военном деле не смыслю ничего.

Прошу отпустить меня домой

Немедленно с получением сего.

Факт пятый: Корней Чуковский в конце 50-х записал в своем дневнике:

Казакевич переводит Пиноккио. С немецкого; перед ним итальянский текст, итальянский словарь.

— Работа эта слишком уж легкая! Переводчики-паразиты выбрали себе легчайшую литературную профессию. Но я вставлю перо Алексею Толстому!! Буратино умрет во цвете лет. Испортил Алексей такую сказку.

Поверить классику детской литературы мешает то обстоятельство, что с ремеслом переводчика Казакевич еще до войны был знаком не понаслышке - он, собственно, и начинал переводчиком, переводил на идиш с немецкого и русского, в частности, стихотворения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. В. Маяковского, для Биробиджанского театра перевел более десятка пьес советских драматургов.

С 1937 года Эммануил Казакевич работал внештатным переводчиком в государственном еврейском издательстве «Дер Эмэс» (Правда), причем его трудовая деятельность там началась с перевода на идиш брошюры С. Уранова «О некоторых коварных приемах вербовочной работы иностранных разведок».

Но на русский язык он перевел только один текст, который начинался словами:

...Жил-был...

"Король!", - немедленно воскликнут мои маленькие читатели.

Нет, дети, вы не угадали. Жил-был кусок дерева.

То было не какое-нибудь благородное дерево, а самое обыкновенное полено, из тех, которыми в зимнюю пору топят печи, чтобы обогреть комнату...

Этот перевод стал классическим и переиздается до сих пор.

(в тексте использованы рисунки В. Алфеевского к первому советскому изданию книги "Приключения Пиноккио")

__________________________________________

https://zen.yandex.ru/media/skazki/emmanuil-kazake...okkio-5d5c015278125e00ac04fb14

|

Метки: литераторы толстые |

«Семь великих тайн космоса». Николай Рерих о смерти. |

«Семь великих тайн космоса». Николай Рерих о смерти.

Удивительный человек, родившийся в Петербурге в 1874 году, в конце своей жизни был почитаем в Индии.

Его отец был нотариусом, а мать из купеческой семьи. Николай интересовался археологией, историей и культурой России, писал картины, а отец хотел, чтобы он был более «приземлённым» и продолжил семейное дело.

Источник: https://yandex.by/collections/card/5aa1a16f2321f2f764308151/

Вся жизнь Николая Константиновича Рериха похожа на бесконечный поиск истины, что в итоге сблизило его с Индией и буддизмом. Он много общался с мудрецами и размышлял. Там же Рерих создал много картин и литературных очерков в философском жанре.

Из книги «Семь великих тайн космоса», автором которой Рерих себя не признавал, мы можем познакомиться с философией востока, миропониманием, знаниями об истории и появлении человечества.

Источник: https://yandex.kz/collections/card/5a74916ac75bad65ba271795/

В книге очень интересны мысли о смерти человека. Николай Рерих был убеждён, что умирает лишь человеческое тело, а душа, сознание остаются неизменными и, более того, человек чувствует себя освободившимся от тела, как от старого платья. Владыки кармы устанавливают сроки нашей жизни. Тело помогает нам лишь связываться с плотным, физическим миром. Потеряв тело, человек переходит в мир более тонкий, унося всю свою энергию из мёртвой плоти.

В момент смерти, человек видит панораму своей жизни, понимает её смысл и кто он есть на самом деле.

«Торжественна была та минута, когда я стал лицом к лицу со своей жизнью. Как было хорошо, что все, кто присутствовал у моего смертного одра, держали себя тихо и благоговейно. Они сознавали себя в торжественном присутствии Смерти - и торжественно молчали. Ничто не отвлекало меня от обзора проносящейся перед моим внутренним взором истекшей жизни, никто не нарушал покойного течении мысли».

Источник: https://newstracker.ru/news/world/22-03-2016/

Именно тишина нужна отходящему в иной мир. Те, кто кричат и ревут в эту минуту поступают эгоистично, ведь тяжело не освободившейся душе, а тем, кому придётся привыкать жить дальше без этого человека. В первую очередь они жалеют себя.

«Недопустимо звать в земные сферы, когда дух уже оторвался».

Тонкое тело человека невидимо в реальном мире, но реально в мире тонком. Чувства в этом мире скрыть нельзя. Человек погружается в свойственное ему состояние и чувства, а кто-то даже и не понимает, что он уже покинул мир плотный. Именно душевный настрой человека формирует в тонком мире его окружение: для кого-то подобие ада, для кого-то – рая. Лишь на земле можно прикрываться и «корчить» из себя кого-то, в тонком мире это невозможно. Общение происходит мысленно. Мыслью в тонком мире можно и сотворять.

Источник: http://vedinstve.ru/materials/krajon-konets-goda/

Рерих пишет, что все земные ценности и необходимости (еда, жильё, отдых) исчезают в тонком мире. Человек свободен и может целыми днями заниматься созиданием, изучением законов природы и расширенем сознания.

Тонкий мир – это такая же параллельная «реальность», которую душа тоже покидает в назначенный срок. Хорошо потрудившийся в тонком мире человек, переходит в мир «огненный», где всё состоит из света, всё гармонично и красиво. Материя в этом мире складывается из воздействия на неё мысли. Отношения между душами теснее и ближе. Это родина для любого человека. Там, человек может спокойно разобрать свои земные ошибки и их влияние на предстоящие жизни.

Источник: https://oboi7.com/view/ogni-plavayushej-trava-skaly-fei-fentazi-beloe-plate-80673

Рерих был убеждён, что смерть – это иллюзия. Душа и сознание бессмертны. Человек воплощается снова, чтобы проверить на прочность обновлённое сознание. Надевая скафандр в виде тела, человек начинает всё с чистого листа, но сохраняет свою волю и совесть (влияние вселенского разума). Опыт для души является радостью. Семья, люди и события подбираются в соответствии с результатом прожитой прошлой жизни.

Источник: https://yandex.ru/collections/card/5b3b65e4f0d00a7ab5acea56/

https://zen.yandex.ru/media/yazik/sem-velikih-tain...merti-5d723076febcd400adcc7e88

|

Метки: наука рерихи |

«Могучий, слабый, дурной». Как менялось восприятие Николая II во время Первой мировой войны |

«Могучий, слабый, дурной». Как менялось восприятие Николая II во время Первой мировой войны

VATNIKSTAN публикует вторую статью цикла историка Александра Трускова, анализирующего эволюцию восприятия образа Николая II в народной молве и общественном мнении во время Первой мировой войны. Если в первой публикации рассматривалось, каким предстал император Российской империи накануне и в начале военного конфликта в 1914 году, то в данном материале рассказывается об изменениях в восприятии, которые произошли на фоне активных боевых действий в 1915 — 1916 гг..

Для Николая II произвести хорошее впечатление в войсках было чуть ли не самой важной задачей в течение всего периода войны. Серьёзное поражение, нанесённое России Японией, всё ещё не забылось, и царю казалось правильным показать себя настоящим отцом своим воинам. Эти стремления поддерживала и жена императора. Ещё во времена Русско-японской войны писала она Николаю: «Я люблю милых солдат и хочу, чтобы они увидели тебя, прежде чем отправиться сражаться за тебя и за твою страну. Совсем другое дело – отдать жизнь, если ты видел своего императора и слышал его голос …» Александра Фёдоровна, как и многие другие представители династии, разделяла мнение о животворящей сущности встреч самодержца с его воинами. Такие встречи, по её мнению, должны были необычайно воодушевить офицерство и солдат на ратные подвиги.

Во время Первой мировой войны царица также настаивала на встречах с солдатами: «…надеюсь, тебе удастся повидать много войск. Могу себе представить их радость при виде тебя, а также твои чувства – как жаль, что не могу быть с тобой и все это видеть!» Ей вторила княжна Ольга Николевна: «Когда Тебя увидит войско, и после им будет ещё легче сражаться и Тебе будет хорошо увидеть их». Письма императрицы и княжны были написаны одно за другим, 19 и 20-го сентября 1915 года, соответственно. На следующий день император прибыл в Барановичи в ставку Верховного командования. В Ставке была сделана одна из важнейших фотографий царя. На ней он восседал за столом в комнате, увешанной большими картами военных действий. Рядом с ним располагался великий князь Николай Николаевич. За спинами отпрысков монаршей фамилии располагались начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Н. Н. Янушкевич и генерал-квартирмейстер Ю. Н. Данилов, щеголявшие только что врученными орденами. Рядом с рукой императора лежали карандаши, что должно было произвести впечатления об усердной командной работе, проводимой царём.

Данный снимок стал основой для почтовых открыток, а во Франции на его основе был создан графический рисунок. На нём Николай II работает с картой, размечая планы будущих операций, а три генерала и среди них Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, внимательно и почтительно наблюдают за ним. В дальнейшем рисунок использовался и в русских изданиях.

Николай II в Ставке. Сентябрь 1915 года

После Ставки царь отправился в Ровно, где посетил лазарет. Затем Николай II и окружение отправились на поезд к Белостоку и, пересев на военные автомобили, добрались до Осовца, крепости на линии фронта. Эта крепость пережила несколько ожесточённых атак противника и стала символом героизма. Поездка оказалась неожиданной как для коменданта, так и для Ставки. Великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий на тот момент, выступал против посещения императором фронтовых частей. Он не только боялся за жизнь императора. Два Николая находились в соперничестве за популярность в войсках. Великий князь редко посещал войска, игнорируя советы подчинённых, призывавших его воодушевить полки личным присутствием.

Царь сетовал на сопротивление великого князя в письмах к жене: «Увы! Николаша, как я и опасался, не пускает меня в Осовец, что просто невыносимо, так как теперь я не увижу войск, которые недавно дрались. В Вильне я рассчитываю посетить два лазарета – военный и Красного Креста; но не единственно же ради этого я приехал сюда!» Царица и Распутин поддерживали царя в его устремлениях. Их поддержка помогла царю всё-таки принять решение посетить крепость. 25 сентября в письме к жене Николай II выразил своё удовольствие от посещения крепости: «Всё-таки остановился в Белостоке и посетил Осовец, нашёл гарнизон в очень бодром виде». Кроме царицы и приближённого к ней старца, царя поддержали сопровождавшие его генералы В. Н. Войеков, дворцовый комендант, и В. А. Сухомлинов, военный министр. Часть царской благодарности досталась и им.

Главнокомандующий Николай Николаевич

Важность посещения императором прифронтовой зоне вынужден был признать и главнокомандующий Николай Николаевич. Им был издан специальный приказ, в котором содержались такие строки: «Таким образом Его Величество изволил быть вблизи боевой линии. Посещение нашего державного Верховного Вождя объявлено мною по всем армиям и я уверен воодушевит всех на новые подвиги, подобных которым святая Русь еще не видала»

Но и без советов приближённых император прекрасно понимал важность своих поездок в армию для пропаганды. Это совпадало и с его личными желаниями. Николай II считал себя профессиональным военным и хотел быть им не только внешне, но и на деле, показать себя храбрым офицером военного времени. Нужно также учитывать, что между монаршими персонами Европы проходило негласное соревнование в репрезентации собственного образа. Стремление подать себя наиболее выгодно ограничивала потребность беречь драгоценную жизнь, протоколы и запреты охраны. Примечательно, что единственным человеком, позволившим себе пролететь на аэроплане над позициями врага, был бельгийский монарх Альберт, прозванный «королём-рыцарем». Главы великих держав, конечно, не могли позволить себе пойти на такое, но показать свою храбрость хотелось и им.

Над императором довлело общественное мнение. От царя ожидали всё более решительных действий. Николая II сравнивали с германским императором, противопоставляя русскому царю яростность и импульсивность кайзера. Так 34-летний мещанин города Стародуба заявлял: «Вот Вильгельм победит, потому что у него сыновья в армии, и сам он в армии со своими солдатами, а где нашему дураку ЦАРЮ победить… Он сидит в Царском Селе и переделывает немецкие города на русские».

Иные противопоставляли императора его царственным предкам. В частности, 62-летний неграмотный крестьянин Курской губернии был наказан четырьмя месяцами заключения в крепости за слова, произнесённые во время коллективного прочтения газеты: «Как мы воевали, то с нами на позициях был Сам ГОСУДАРЬ с Князьями, мы тогда брали и побеждали, а этот ГОСУДАРЬ не бывает никогда, только гуляет по саду с немцами, спит и ничего не делает».

Николай II и его царственные предки

Доставалось царю и от грамотных людей. Киевский купец У. Я. Бродский был наказан годом заключения в крепости за слова, произнесённые в ноябре 1914 года: «Государь император должен был из Петрограда прямо в Варшаву, а поехал кругом, вот сукин сын».

Пропаганда и большая часть приближённых, конечно же, одобрительно отзывались о визитах императора в войска и прифронтовые местечки. Но существовало и иное мнение. Кадровый офицер лейб-гвардии Семёновского полка охарактеризовал царский смотр состоявшийся 17 декабря 1915 г. в совершенно иных тонах:

«Была оттепель. Переминаясь на грязной земле, мы ждали часа два. Наконец, когда уже стало смеркаться, подошли царские автомобили. Из первой машины вышел маленького роста полковник. … На этого, идущего по фронту низенького, с серым и грустным лицом человека некоторые смотрели с любопытством, а большинство равнодушно. И “ура” звучало равнодушно. Никакого воодушевления при виде “вождя” мы тогда не испытывали. А воинам нужно воодушевление, и чем дольше они воюют, тем оно нужнее».

Данное мнение особенно важно в силу того, что их автор остался убеждённым монархистом.

Императору данный смотр запомнился совершенно иначе: «Вид частей чудный. После раздачи Георгиевских крестов обошел все части и благодарил их за службу».

Другие источники также отмечают разочарование солдат при встрече с царём. Многим он казался человеком несоответствующим своему положению физически и харизматически. Иные же, одобряя действия царя в целом, находили в них некоторые изъяны. Даже царица считала неправильным желание царя жертвовать католикам деньги. Царица не верила в религиозное примирение и прямо писала царю: «Нельзя доверять этим полякам – в конце концов, мы их враги, и католики должны нас ненавидеть» — предваряя своими словами посещение царём разрушенных костелов и католических святынь.

Обложка журнала «Огонёк» с приказом о том, что Николай II главнокомандующим русской армии. 1915 год.

Порою визиты императора провоцировали прямые оскорбления в его адрес. Нелестных слов удостоилось посещение Екатеринодара (ныне Краснодар — прим. ред) со стороны подданной Турции немки М. Мель: «… видела и я вашего Императора, какой-то он замученный – наверно, испугался Вильгельма». Впрочем, жандармы, расследовавшие дело об оскорблении царя немкой, полагали, что оно могло быть ложью, распускаемой конкурентами Мель. В то же время, сама возможность таких слов в сторону монарха позволяет диагностировать смену отношения к царю. Местные вполне могли вложить свои собственные слова в чужие уста, оценивая царя недостаточно величественной фигурой.

Крестьянка из Ставрополя, посетившая Екатеринодар в момент присутствия императора, также без почтения вспоминала об этом: «Он не раненых посещал, а был целых два часа в б……м институте. Он такой же дурак, как Лукашка шестипалый, у Него голова с мой кулачок, у Него мозги совсем не работают». Крестьянку очень рассердил визит царя в Кубанский Мариинский женский институт. Справедливости ради, Николай II всё-таки побывал в екатеринодарских больницах.

Дубенский Д, Н. Его Императорское Величество государь император Николай Александрович в действующей армии. Пг., 1915–1916

Харьковский приказчик, узнав о скором визите императора в город, так прокомментировал решение украсить витрину магазина парадным портретом императора: «Едет кровопивец, а вы наводите суету». Харьковчанин подчёркивал избыточность и неуместность трат на приветственные мероприятия в условиях войны.

Генерал Дубенский, «летописец» императора, подмечал, повествуя о визите царя в Тифлис (ныне Тбилиси): «Жители, забросив повседневные работы, отдались исключительно делу приготовления встречи ЦАРЯ». Действительно, в столице края сделано было немало: сооружались триумфальные ворота, развешивались гирлянды из цветов, множество ковров и кусков материи, соответствующих цветам национального флага, красиво переплетаясь, создавали яркую картину необычайного убранства. Москва же, по свидетельству официального издания, «более недели» готовилась к встрече императора, возвращавшегося из поездки по Кавказу». Желание подать царский визит с помпой в целях пропаганды выходило боком для пропагандистов и организаторов данных встреч.

Николай II в Тифлисе. Ноябрь 1914 года

Порою восхищение царём сочеталось с осуждением его окружения, бросавшего тень на образ самодержца. Житель Тифлиса писал: «Своим приездом Государь многое сделал. Народ благоговеет перед ним, все поголовно очарованы, на всех он произвел самое отрадное и чудное впечатление. <…> Жаль, и даже очень, что такой Государь окружен далеко не симпатичными людьми». Визит царя как бы подтверждал слухи о «плохих советниках царя».

Знаковым является посещение Николаем II Гельсингфорса (ныне Хельсинки). Местное население было заинтересовано прибытием императора, но отреагировало на него прохладнее жителей других городов империи. Генерал Спиридонович вспоминал: «Масса народа заполняла путь, но ура не кричали». Такую реакцию чиновники списывали на строгость и холодность характера местных жителей, воспитанную суровым климатом севера. «Кто хотел верил» — писал впоследствии Спиридонович. Но вряд ли только лишь природа и менталитет были причиной такой реакции. Большинство делегатов, приветствовавших царя на вокзале, обходило в своих речах войну, явно обозначая особый статус Финляндии.

К концу лета 1915 года у Николая II сформировалось желание царя стать главнокомандующим армии. Стремление императора стало причиной противодействия со стороны журналов, финансируемых военными, некоторых представителей правых консервативных кругов и прямых сторонников главенства Николая Николаевича. В прессе даже появилась фотография, на которой стоявший в автомобиле великий князь Николай Николаевич с высоты смотрел грозно смотрел на уходившего императора. Стремление царя стать главнокомандующим поддержали только Александра Фёдоровна и некоторые придворные. Мать Николая II выступила против. Она считала такое действие опасным для репутации царя и не желала лицезреть возможное противостояние двух Николаев.

Николай Николаевич стоит в автомобиле, от которого отошёл Николай II. 1915 год.

Первые месяцы главенства императора в армии совпали с успехами на фронте. Победы были приписаны императору и способствовали положительному отношению населения к тому, что Николай II превратился в главнокомандующего русской армии и флота. В дальнейшем армия стала терпеть поражение за поражением и прямое участие в управлении более не позволяло использовать образ вышестоящего монарха для оправдания. Теперь все поражение сыпались на венценосную голову и вместо вечно виноватых придворных под ударом оказался сам император. Следует признать, что Николай II расплачивался не только за свои ошибки, но и за огрехи, допущенные Николаем Николаевичем на посту главнокомандующего. Была утрачена Варшава, а народная молва прошлась своим недовольством и по императору, который в то время и вовсе не участвовал в управлении войсками.

58-летний крестьянин Харьковской губернии следующим образом прокомментировал падение Перемышля: «Министры немцы только водкой торговали, а к войне не готовились. Царь 20 лет процарствовал и за это время напустил полную Россию немцев, которые и управляют нами». А 62-летний чернорабочий, из крестьян Пермской губернии, эмоционально отзывался о сдаче русскими войсками Варшавы: «… (площадная брань) Нашего ГОСУДАРЯ, он пропил ее (Варшаву), а на его место лучше бы поставить Канку Безносова (известный на заводе пьяница, который чистил отхожие места.), так как он управил бы лучше».

Донской казак 43-х лет от роду также был резок в суждениях: «Нашего ГОСУДАРЯ нужно расстрелять за то, что он не заготовил снарядов. В то время, как наши противники готовили снаряды, наш ГОСУДАРЬ гонялся за сусликами».

Николай II в ставке. Рядом генерал Алексеев, чуть позади генерал Пустовойтенко. 1915 год.

Недовольство царём дошло и до вооружённых сил. И. И. Толстой писал в своём дневнике 12 августа 1915 г.: «Вернувшийся с фронта Фальборк говорит, что в армии господствует недовольство государём, его обвиняют в неумении управлять страной…».

Царя обвиняли в коммерческой сделке по сдаче страны немецкому кайзеру. Распространялись слухи о деньгах, спрятанных им в Германии, о побеге царя за границу в Германию через тайные подземные ходы. Отъезды императора из ставки становились поводом рассуждать о том, что он бросил фронт.

Всё чаще решения Николая II стали вызывать простую русскую характеристику «дурак». Это универсальное слово видимо казалось широким народным массам наиболее уместным, ибо не сильно оскорбляло царя, но в целом позволяло им показать своё отношение к его действиям.

Зачастую простое слово облачалось в анекдоты:

По Невскому ночью идут два студента и беседуют: один говорит между прочим:

- Дурак этот император…

Околоточный тут как тут:

- Вы что это говорите? О ком выражаетесь? О нашем Самодержце?

- Что вы! – хитрит студент. – Это я говорю об императоре Вильгельме!

- Ну, Вильгельм то не дурак, — отпарировал околоточный. – Это вы врёте!

Царское слабоволие становится актуальной темой для его осуждения. Оно отмечается представителями самых разных социальных групп. И даже самые лестные отзывы содержали в себе долю критики царя. Публицист С. Булгаков, искренне любивший царя, писал: «Николай II с теми силами ума и воли, которые ему были отпущены, не мог быть лучшим монархом, чем он был: в нем не было злой воли, но была государственная бездарность и в особенности страшная в монархе черта — прирожденное безволие». Ему вторили многие зарубежные публицисты союзных держав, называвшие царя «слабым». Такие мнения вызвали желание сторонников царя противостоять им и тем самым наиболее убедительно подтверждают распространённость образа слабовольного монарха.

Образ Николая II всё чаще истолковывается как образ человека распущенного, пьяницы, бесхозяйственного управленца, не подготовившего армию и страну к войне, в отличие от своего германского родственника Вильгельма II. Иногда такое противопоставление доходило до фанатизма. Один из крестьян имел в своём доме несколько портретов монаршей семьи кайзера Германии. А 28-летний поселянин Самарской губернии С. А. Гейль, при прочтении газет при свидетелях не единожды восхвалял германского императора, называя русского царя «карапузом» и «чёртом».

Эволюция образа Николая II от победоносного правителя до слабовольного и глупого царя в конечном итоге привела к восприятию монарха как предателя, находящегося в сговоре если не с самим властелином адского пекла, то как минимум с германским монархом. Но об этом расскажем вам в следующей части.

Читайте также статью «Николай II в народной молве накануне и в начале Первой мировой войны»

https://zen.yandex.ru/media/vatnikstan/moguchii-sl...voiny-5d8274814735a600aeafd432

|

Метки: романовы первая мировая война |

Нефтяной король Манташев, метро Динамо и барон Ротшильд |

Нефтяной король Манташев, метро Динамо и барон Ротшильд

Жизнь одного из самых богатых людей Российской империи Александра Манташева полна и неожиданных поворотов, и самых обыденных мелочей. Как многие состоятельные армянские купцы, родился Манташев в Тифлисе. Жил и рос в Тебризе, где у отца была торговля хлопком и текстилем. Единственный наследник отцовского дела, Александр с юности занимался коммерцией.

В 1869 году он переехал в Манчестер, британский текстильный узел, чтобы напрямую отправлять отцу в Тебриз товары. Там Александр Ованесович познакомился с европейской деловой культурой и выучил английский, французский и немецкий языки.

В 1872 Манташев возвратился в Тифлис и открыл на Эриванской площади (это нынешняя площадь Свободы, самый-пресамый центр) собственный хлопковый магазин. Это было начало. В 1887 он купил контрольный пакет акций Центрального Коммерческого банка Тифлиса. К 1890-м Манташев — купец 1-й гильдии и председатель Тифлисской городской думы.

Его интересовала бакинская нефть. Манташев приобрёл несколько убыточных скважин. Для переработки нефти его фирма построила в Баку заводы — керосиновый завод и смазочных масел, порт и элеватор. Вскоре скважины стали приносить огромные доходы. В Англии были куплены два танкера, они повезли манташевскую нефть в Индию, Китай, Японию.

Манташев продолжал скупать акции нефтяных производств и вскоре его фирму принадлежали более 50 процентов разведанного на то время запаса нефти и более 66 процентов запасов Каспийского моря.

О Манташеве в то время, как сегодня об Абрамовиче и Безосе с Джобсом, рассказывали множество анекдотов. Например, такой: едет Манташев из Вены в Париж, а сосед по купе — отчаянный молчун. Общительному Манташеву все никак не удается завести беседу. Из всех предметов хоть как-то интересует спутника бакинская нефть. Оказывается, что единственный человек, о котором он слышал в связи с Баку — это Александр Манташев. Манташев представляется, но беседа не клеится. Через несколько дней Манташев получает приглашение на раут за подписью знаменитого барона Ротшильда, который, видимо, и был тем самым спутником.

В 1909 его фирма по объёму основного капитала (22 млн рублей) стала самой крупной в истории русской промышленности. Теперь Манташев — «нефтяной король». И нефтепровод Батуми-Баку это тоже он.

В Тбилиси любят театр, и Манташев не был исключением. В Тбилиси ему обязан существованием театр имени Шота Руставели. В парижской консерватории Académie National de Musique у него своя ложа. Он мечтал о театре в Ереване, но сделать этого не успел.

Манташев был человеком скромным. Золота не носил, всегда появлялся на публике с небольшим живым цветоком в нагрудном кармане пиджака. Не имел собственного экипажа, ходил пешком или ездил на трамвае.

Александр Манташев умер 19 апреля 1911 года. Его похоронили рядом с женой в фамильном склепе Ванкского собора в Тбилиси.