Как Василий Поленов нашел свою любовь |

Как Василий Поленов нашел свою любовь

Он даже не подозревал о ее чувствах, хотя уже рисовал однажды ее карандашный портрет...

Фото: Музей-заповедник В.Д. Поленова

Фото: Музей-заповедник В.Д. Поленова

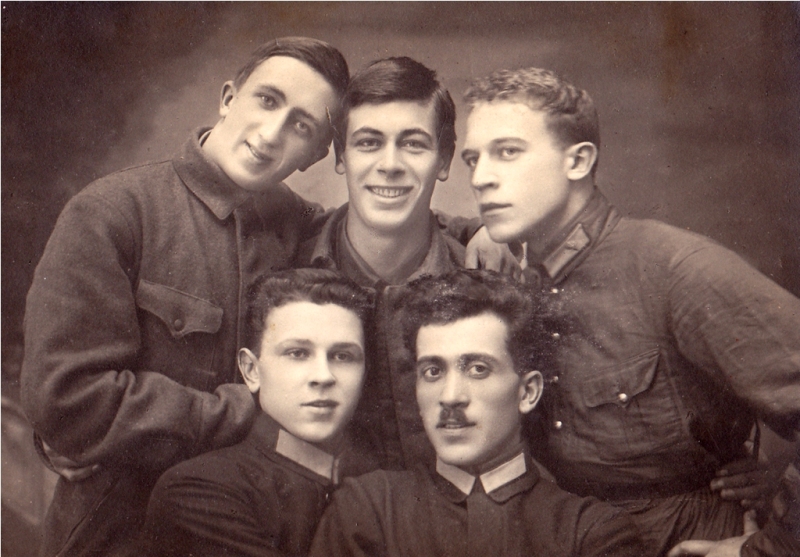

В тот год, когда Климентова вышла замуж, умерла его сестра-близнец Вера. Затем он, по сути, потерял и любимую женщину. Чтобы развеяться и почувствовать какую-никакую поддержку, Василий Дмитриевич все чаще ездил к Мамонтовым. Там было хорошо, тепло, дружественно. И там любящие девичьи глаза по-прежнему смотрели на него, хотя он этого и не замечал. Наташе Якунчиковой, кузине жены Саввы Мамонтова, было немногим за двадцать. Поленов с первых появлений в усадьбе стал для нее «самым близким сердцу человеком», как писала Наташа двоюродной сестре. И вот он вернулся из-за границы — грустный и растерянный...

Наташа страдала, оттого что не в состоянии ничем помочь, но что она могла? Только подарить Василию Дмитриевичу себя, но тот даже не подозревал о ее чувствах, хотя уже рисовал однажды ее карандашный портрет.

Рисовал и не видел, что она под его цепким взглядом художника то и дело вспыхивает и быстро опускает глаза.

...В Абрамцеве заканчивали строительство церкви, проект которой сделали Поленов и Виктор Васнецов. Надо было заняться ее украшением, и Елизавета Григорьевна решила вместе с сестрой вышить хоругви. А выполнить рисунки для них попросила, конечно, Поленова. Тогда-то, во время совместной работы с Наташей, у него наконец открылись глаза: он, почти сорокалетний уже мужчина, все понял. Признаться, к этой девочке у Поленова не было того жара, что он испытывал к Марусе Оболенской или к Марии Климентовой, но с Наташей ему делалось хорошо и спокойно. По всему выходило, что надо жениться. И вскоре после того, как освятили церковь, Василий Дмитриевич и Наташа Якунчикова венчались в ней.

…Спустя несколько лет Поленовы с двумя детьми — а всего их родится шестеро, первенец вот только умер маленьким — переехали в небольшой временный дом на высоком берегу Оки.

Фото: Музей-заповедник В.Д. Поленова

Фото: Музей-заповедник В.Д. Поленова

Поленов присмотрел это место, когда плыл на пароходе по реке, выкупил землю у прежней владелицы и начал строить усадьбу. Он собирался по примеру Мамонтова превратить ее в некое подобие Абрамцева, где часто собирались бы друзья-художники. Но главное — в гнездо для своей семьи, которую он наконец-то обрел. Вспоминали, что другой такой жены, как Наталья Васильевна, было, пожалуй, не сыскать, а среди спутниц художников — и подавно...

18.07.2013 / Ирина Кравченко

Караван историй

https://7days.ru/caravan/2013/7/kak-vasiliy-polenov-nashel-svoyu-lyubov/5.htm

|

Метки: деятели культуры усадьбы купечество мамонтовы оболенские |

РЕКОРДСМЕН РОССИИ ВАСИЛИЙ СОЛДАТЁНКОВ |

оглавление

оглавление  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

РЕКОРДСМЕН РОССИИ ВАСИЛИЙ СОЛДАТЁНКОВКирилец С.В.Также рекомендуем прочитать (для перехода нажмите на название статьи):Российский след в мировой автоистории Триумф и трагедия Александра Ветчинина Пионер российского автомобилизма П.М. Пузанов Об этом знаменитом автогонщике Российской Империи написано много. Но практически все публикации не совсем корректны, в них много ошибок, домыслов и спекуляций. В работах советских и российских автоисториков стало уже традицией называть этого человека Александром. Кто первый написал так имя гонщика не известно, но эта версия уже много лет кочует из идания в издание и практически все российские автоисторики ее поддерживают. Правда в последние годы появилась и новая версия - Алексей Солдатенков. В недавно напечатанной книге по истории автомобилей "Мерседес-Бенц" в России, изданной одним из самых авторитетных историков российского автомобилизма, появился даже курьёз, в одной главе черным по белому написано Александр, а в другой Алексей, при этом речь идет об одном и том же человеке. Виновниками этой ошибки можно считаь журналистов периода 1900-1917 годов. B то время, как и в нынешнее, некотoрые из них не отличались точностю, свои репортажи писали быстро, зачастую по памяти, не сверяясь с документами и часто допускали опечатки. В прессе тех лет неоднократно поворялись инициалы известного автомобилиста Солдатёнкова - А.В. Господин А.В. Солдатёнков был очевидно старшим братом рекордсмена России, он входил в правление и являлся старшиной и членом гоночной комиссии "Первого Русского Автомобильного Клуба" (ПРАК). Позже, уже в советское время кто-то из публицистов расшифровал букву "А" как Александр, потом кто-то подключил фантазию и, благо бумага все выдержит, родились самые невероятные версии. Все рекорды и победы в автогонках, завоеванне младшим братом, приписывались старшему. Иногда писали, что Александр Солдатенков сын знаменитого купца Козьмы Терентьевича Солдатёнкова, иногда племянник, а иногда доходило до абсурда - самого "Александра" путали с "отцом и дядей" и утверждали, что этот гонщик и был великий российский промышленник и меценат. Кто же этот спортсмен-aвтомобилист, какова его судьба и где потерялись этапы его биографии? Рекордсмена России звали Василий Васильевич Солдатёнков! Можно еще понять, что из фамилии известного рода русских купцов и промышленноков Солдатёнковых со временем исчезла буква "Ё", всевозможные официальные и неофициальные реформы русского языка оставили свой след. Но замена имени Василий на Александр или Алексей это банальная ошибка. Василий Васильевич Солдатёнков родился в 1879 году, знаменитому меценату Козьме Солдатёнкову, построившему "Солдатёнковскую больницу" в Москве он приходился внучатым племянником. Москвич по рождению, Василий Солдатёнков прожил большую часть своей жизни в Италии. Он был старший лейтенант флота и состоял на службе при Императорском Российском Посольстве в Риме. Уже в молодом возрасте Василий Солдатёнков страстно увлекся автомобилизмом, в 1902 году он прнял участие в гонке по маршруту Стрельня-Гатчина-Стрельня (60 верст) на паровом автомобиле "Гарднер-Серполле" (Gardner-Serpollet), но из-за технической неисправности сошел с трассы. B 1904 году Василий Васильевич приобрел французский гоночный автомобиль "Ришар-Бразье" (Richard-Brasier), на котором принял участие в различных автомобильных состязаниях в России, Италии и Франции.

Лина Кавальери (с почтовой открытки 1905 года) Князь Феликс Юсупов, тот самый, кто убил Распутина, тоже часто ездил "по Европам", из мемуаров Юсупова мы знаем, что его друг Basil Soldatenkoff один раз пригласил его даже в длительную поездку. Hа гоночной машине Солдатёнков привез Князя из Парижа в Санкт-Петербург. По словам Юсупова "Базиль" был страстно и безнадежно влюблен в известную итальянскую актрису Лину Кавальери, ее именем он даже назвал свой автомобиль - "Лина". Эта юношеская любовь длилась не долго, позже Солдатёнков женился не на актрисе, а на Елене Константиновне Княжне Горчаковой. Однако любимая "Лина" не подвела Солдатёнкова, много призов и медалeй принесла она своему владельцу. На ней, то-есть на своем Richard-Brasier 40 CV, Солдатёнков 17 мая 1904 года занял первое место в гонках по маршруту Стрельна - Александрвовская - Стрельна (Волхонское шоссе), пройдя 36 верст (38,5 км) за 32 минуты со средней скоростью 72 км/ч. 18 июля того же года на "Верстовых Гонках С.П.Б. Автомобиль-Клуба" там же, на Волхонке он установил новый рекорд скорости России, на своей "Лине" спортсмен прошел одну версту с хода за 36,5 секунд, показав рекордный результат - 99,477 верст в час (101,6 км/ч), тем самым первым в России перешагнул 100-километровый рубеж скорости на автомобиле.

В 1908 году (по другим сведениям в 1912 году) В. Солдатёнков приобрел гоночный автомобиль "Рено" типа "Гран При", очевидно, тот Renault, на котором в 1906 году Ференц Шиш выиграл "Большой Приз Французского Автоклуба". На этой машине спортсмен установил новый абсолютный Российский рекорд - 17 июня 1912 года в заездах на Волхонке на он прошел одну версту за 26,2 секунды, показав скорость 137,4 версты в час (146,47 км/ч).

Hаш герой был первым спортсменом, прославившим Россию в европейских автогонках, 19 марта 1907 года он победил на гоночной машине "Бразье 100 л.с." (Brasier 100 CV) на состязаниях в Вероне (Verona Sprint, Италия) - занял первое место в скоростных заездах на дистанции 5 км (время 2 минуты, 10,4 секунды) и на дистанции 1 км (время 26,4 секунды). B.B. Cолдатёнков и его Renault 105 CV.Одним из самых выдающихся успехов Василия Солдатёнкова было третье место, занятое им в престижной международной гонке "Тарга Флорио" (Targa Florio) на острове Сицилия 14 мая 1911 года. Там на автомобиле "Мерседес" он прошел дистанцию 446,469 км за 10 часов, 23 минуты и 23 секунды со средней скоростью 42,971 км/ч. После этого успеха имя Basilio Soldatenkoff (так написано в протоколе гонки "Тарга Флорио") узнала вся автомобильная Европа. Василий Солдатёнков единственный русский гонщик, добившийся значительных успехов (призовых мест) в кольцевых гонках и рекордных заездах за границей.  Солдатёнков на старте гонки "Тарга Флорио", Италия 1911 год. На его автомобиле Mercedes 15/20 PS укреплена эмблема ИРАО –"Императорского Российского Автомобильного Общества", членом которого гонщик являлся. Солдатёнков на старте гонки "Тарга Флорио", Италия 1911 год. На его автомобиле Mercedes 15/20 PS укреплена эмблема ИРАО –"Императорского Российского Автомобильного Общества", членом которого гонщик являлся.Такой же шильд был установлен и на его гоночном "Рено". В 1912-1913 годах член "Императорского Российского Автомобильного Общества" Василий Васильевич жил в Италии и Франции, в Санкт-Петербурге и Москве. По данным "Автомобильного Справочника" инженера А.М. Пашкевича, в Петербурге в 1912 году под регистрационым номером 1206 на имя его старшего брата A.B. Солдатёнкова по адресу ул. Фурштадская, д. 60 был записан гоночный автомобиль "Рено" мощностью 47 л.с. (это так-называемая "налоговая мощность", номинальная мощность этого болида была 105 л.с.). В регистрационных списках по Санкт-Петербургу на 01.07.1913 эта машина уже отсуствовала. Вероятно она была продана, как раз в это время в журнале "Автомобилист" было напечатано объявление о продаже такого "Рено". След этой машины теряется в Москве. После октябрьского переворота 1917 года, Василий Васильевич эмигрировал в Италию, он скончался в Риме в 1944 году и похоронен на кладбище Тестаччо.   B.B. Солдатёнков за рулем автомобиля Renault 105 CV. Волхонка, скоростные заезды 1912 год.     Официальная таблица рекордов скорости России, поставленных на верстовых гонках Санкт-Петербургского Автомобиль-Клуба с 1902 по 1913 год. Из "Автомобильного Справочника" инженера А.M. Пашкевича, 1914 г. Фотографии из российской автомобильной прессы 1904-1913 годов и из коллекции aвтора. |

|

Метки: солдатёнковы |

Михаил Орлов - он подписал акт капитуляции Парижа и стал «Иоанном Предтечей» отмены крепостного права в России |

Михаил Орлов - он подписал акт капитуляции Парижа и стал «Иоанном Предтечей» отмены крепостного права в России

-

-

Михаил Орлов , подписавший акт капитуляции Парижа и поставивший мирную «точку» в Войне 1814 года. Миниатюра работы Легрене

-

-

-

Пансионат аббата Николя в Петербурге , где обучался генерал Михаил Федорович Орлов , австрийский барон.РНБ

-

-

-

Огюст де Шуазёль-Гуфье , пригласивший аббата Николя в Петербург . Главный директор Императорских библиотек . Президент Императорской академии художеств.W

-

-

-

Эммануил Осипович де Ришелье французский аристократ – друг аббата Николя. Основатель Одессы , c которым они создавали одесский пансион Николя. Генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии. Министр иностранных дел и глава Правительства Франции после 1815 года.W

-

-

-

Усадьба Отрада, где воспитывался М.Ф.Орлов. Вид со склона холма в сторону реки Лопасни. 1850-е. Hеизвестный художник./1/

-

-

-

Подмосковная усадьба "Отрада" графа В.Г.Орлова

-

-

-

Князь П.М.Волконский , адъютантом которого Михаил Орлов был в начале войны 1812 года. Основатель русского генерального штаба.Худ.Ф.Грюгер. Эрмитаж.W

-

-

-

При Бородине М. Ф. Орлов был назначен начальником штаба отряда генерала И.С.Дорохова.Художник Дж.Доу./14/

-

-

-

Генерал А.Д.Балашов вместе с которым М.Ф. Орлов был направлен для переговоров с Наполеоном императором Александром I.W

-

-

-

Маршал Луи Александр Бертье - начальник штаба Наполеона и военный министр , переговоры с которым вел М.Ф.Орлов./6/

-

-

-

Жирарден д,Эрменовиль Александр-Луи-Робер – адъютант Наполеона , переговоры с которым вел М.Ф.Орлов./7/

-

-

-

Генерал П.Тучков - узнать о судьбе которого ездил к французам под Смоленском М.Ф.Орлов по приказу Барклая-де-Толли. Джорджа Доу. Эрмитаж.W

-

-

-

Сражение под Дрезденом 26-27 августа 1813 года , за которое М.Ф.Орлов был произведен в чин полковника.Литография А. Берна/5/

-

-

-

Дрезденское сражение 1813 года./5/

-

-

-

Французская кавалерийская атака в сражении при Дрездене. Гравюра./5/

-

-

-

Битва народов. За спасение в Лейпцигском сражении 2-7 октября 1813 года двух австрийских батальонов М.Ф.Орлов был пожалован титулом австрийского барона/4/

-

-

-

Император Александр I , адъютантом которого был назначен полковник М.Ф.Орлов после «Битвы народов» под Лейпцигом//16/

-

-

-

Оборона заставы Клиши в Париже в 1814. Картина Э. Вернета, который сам был участником обороны Парижа./12/

-

-

-

Герцог Рагузский , маршал… де Мармон , с которым начал переговоры о капитуляции Парижа и приостановлении огня Михаил Орлов/9/

-

-

-

Мемуары маршала Мармона о Наполеоне и его времени./9/

-

-

-

Герцог Тревизский — Мортье , маршал , c которым герцог Рагузский ждал М.Ф.Орлова у Пантейской заставы для обсуждения капитуляции Парижа./13/

-

-

-

Русская армия вступает в Париж./11/

-

-

-

Вступление союзников в Париж 31 марта 1814 года.Неизвестный художник./10/

-

-

-

После войны 1812-1814г.г. М.Ф.Орлов создавал Штаб «Ордена Русских Рыцарей» в усадьбе Дмитриевых-Мамоновых в Дубровицах. Знаменская церковь./15/

-

К 200-летию Отечественной войны 1812 года

и 150- летию отмены крепостного права в России

© Наталья Ярославова-Чистякова

9 марта 2011 года, Санкт-Петербург

Михаил Федорович Орлов - русский генерал, который спас от разрушения Париж и русские войска от огромных человеческих потерь в финале войны в Наполеоном. Он единолично вел переговоры о капитуляции Парижа и предложил себя в заложники военной аристократии Франции перед штурмом французской столицы, когда Наполеон уже отдал приказ взорвать все запасы пороха, способные превратить город в руины.

«Полковник Орлов, флигель-адъютант его величеств императора всероссийского, который желает спасти Париж для Франции и мира» - с этих слов он начал свою великую миссию.

Всю ночь, на чистом французском языке Михаил Орлов вел переговоры с высшими чинами французской армии, составил по их предложению проект Акта капитуляции Парижа в французской версии, который и был ими подписан.

Когда утром следующего дня Михаил Орлов вручил Акт капитуляции Государю, Александр I обнял его и сказал: «Поздравляю Вас: Ваше имя связано с великим событием».

Прошло почти 200 лет с той даты, когда Михаил Орлов спас Париж, но памятника Михаилу Орлову нет в Париже!

Нет ни одного памятника или даже бюста Михаилу Орлову и в России, несмотря на то, что он был не только Героем Войны 1812 года, но и «Иоанном Предтечей» императора Александра II в вопросе отмены крепостного права.

Именно Михаил Орлов сделал первую публичную попытку ликвидации крепостного права в России, когда подал на имя императора Александра I петицию, подписанную им и высшей русской аристократией.

Отмену крепостного права, как главную цель, он записал и в Устав «Ордена Русских Рыцарей», созданный им с благословения Александра I.

Это был тайный орден аристократии с политическими целями, который контролировал все рыцарские, масонские и декабристские организации…

Как пишут историки, если бы Михаил Орлов родился в демократической стране, то он блистал бы на политическим Олимпе подобно Джорджу Вашингтону.

Но промыслом Божьим ему суждено было родиться в России. Наверное потому, что особенно России XIX века, нужен был человек такой выдающейся силы и духа, как Михаил Орлов, который сделал несколько тектонических сдвигов в её истории.

Уже сама его фамилия Орлов - соответствовала уровню царских задач, которые он решал. И это не только символизм. Это история его рода по мужской линии. Михаил Федорович Орлов был сыном генерал-аншефа Федора Григорьевича Орлова - одного из братьев Орловых, подаривших Екатерине II Российскую корону.

Мать Михаила Орлова - урожденная Татьяна Федоровна Ярославова, состояла в родстве с Михаилом Ивановичем Ярославовым, чьи «масонские тетради», подобные «масонским тетрадям» Александра Пушкина времен «Орловской» кишеневской ложи «Овидий № 25», хранятся в рукописном собрании Ярославля («Потомки святых Михаила Черниговского и Федора: Ярославовы и Зузины в масонском Ярославле 18 века»). Возможно число 25 в названии ложи «Овидий-25» возникло от даты рождения Михаила Орлова - 25 марта 1788 года, что близко ко дню весеннего равноденствия и Благовещенью.

Супругой Михаила Орлова была урожденная Екатерина Николаевна Раевская - «Герба Лебедя».

В связи с ранней смертью отца, в воспитании Михаила Орлова принимал участие его дядя, Владимир Григорьевич Орлов - первый Директор Петербургской Академии Наук (ныне РАН), находившийся в этой должности с 1766 по 1774 год, после изучения наук в Лейпциге.

К тому времени, когда В.Г.Орлов принял покровительство над Михаилом Орловым, он уже оставил пост директора Петербургской Академии Наук и его главным занятием было обустройство усадьбы «Отрада» в 10 км от Давидовой пустыни. Авторство дворца в усадьбе «Отрада» до сих пор остаётся загадкой, одни исследователи приписывают его К.И. Бланку, другие - В.И. Баженову. Построена усадьба в стиле английских лордов и в то время она являлась центром культурной жизни России. В течение полутора веков в ней хранилась библиотека и телескоп Ломоносова.

Ландшафт усадьбы «Отрада» включает гидросистему из искусственных прудов и просторное Лебединое озеро, овеянное приданием… («Усадьба Отрада»). Наследие этих прудов встречается позже «в обрядовости» «Ордена Русских Рыцарей» Михаила Орлова.

В 1917 году из усадьбы «Отрада» в Москву было вывезено 68 ящиков историко-культурных ценностей. О многом говорят имена художников, рисовавших для В.Г. Орлова и названия картин, которые он коллекционировал. Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, К.П.Брюллов, скульптор Ф.И. Шубин, картина «Моление о Чаше». «Похищение Европы» и «Спаситель» Рембранта («Сокровища усадьбы Отрада»).

Вот этот мир усадьбы «Отрада» был, одновременно, и миром Михаила Орлова.

Я долго искала ответ на вопрос о том, какое отношение Ярославовы имели к Петербургской Академии Наук, в музее которой хранится табакерка с посвящением Ф.С.Ярославовой, подаренная в Архангельском («Ярославовы-Голицыны тайны из табакерки в Архангельском»). Исследовала данные о дружбе Ярославовых с С.Г.Домашневым - директором Академии наук в 80-х годах XVIII века, или с пришедшей на смену С.Г.Домашневу - Е.Р.Дашковой, а оказалось, что связь более прямая. Сын Т.Ф. Ярославовой - Михаил Орлов воспитывался под патронажем экс директора Петербургской Академии Наук - В.Г. Орлова. А, следовательно, все потомки братьев «Семеновцев» Михаила Ивановича Ярославова и Алексея Тихоновича Ярославова были в центре культурной жизни усадьбы «Отрада». Этим объясняется и тот факт, что рядом с «Отрадой» и Ступино находилась усадьба Е.А.Ярославовой, а также усадьба Новиковых. («Катакомбная Русь»: вотчины, имения, особняки и памятные места Ярославовых, XV-XXI веке»).

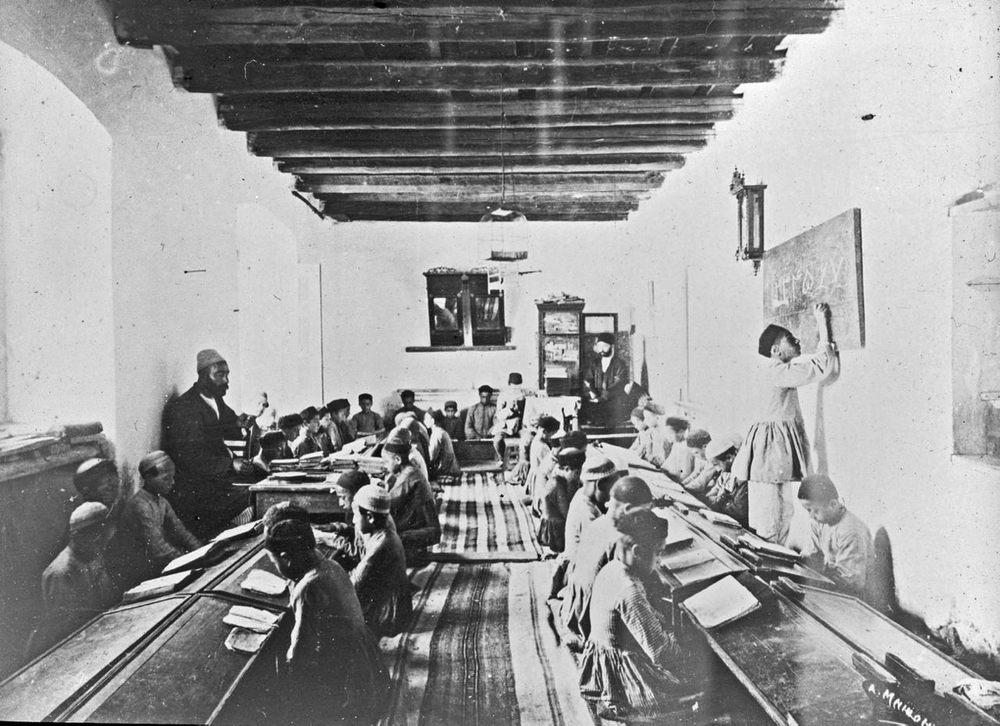

Образование Михаил Орлов получил у иезуитов в пансионе аббата Николя в Петербурге. Иезуиты славились своими образовательными и воспитательными методиками. Позже эти навыки проявятся у Михаила Орлова в организации Ланкастерских школ, в руководстве Киевским отделением Библейского Общества, а также при создании Художественного класса - предтечи Училища живописи и ваяния, из которого вырос Московский художественный институт имени В.И. Сурикова.

Личность аббата Доминика Шарля Николя (1758 - 1835) - главы пансиона, где обучался Михаил Орлов, заслуживает пристального внимания, ибо его питомцы были весьма заметно представлены среди декабристов.

В пансионе аббата Николя получали образование дети из самых известных аристократических семей Петербурга, в будущем - высший интеллектуальный слой нации: Волконские, братья Орловы, Александр, Алексей и Михаил Голицыны, Гагарины, Дмитриевы и другие.

Пансион находился на Екатерининском канале (ныне Канал Грибоедова, дом 8). Пользуясь особой милостью императора Павла I Иезуитский коллегиум построил о. Габриэль Грубер, в будущем - генерал иезуитского ордена. («Почему Ярославовых при Павле I защищал Мальтийский крест (Орден св. Иоанна Иерусалимского)?»).

Преподавание велось на французском и латинском языках. В последующем блестящий французский язык Михаила Орлова позволил ему не только быть парламентарием и вести переговоры на французской языке, но и составить акт Капитуляции Парижа на родном языке французов.

20 декабря 1815 года иезуитский коллегиум в Петербурге, в котором учился Михаил Орлов, был упразднен. Произошло это после капитуляции Парижа

Т.е. если в Царстве Польском иезуитское воспитание к началу XIX века уже давно пустило глубокие корни, то воспитанием детей русских знатных семейств иезуиты занимались около 20 лет : с 1794 года до 1815 года. («Педагогическая деятельность иезуитов в Петербурге»).

В контексте иезуитского образования Михаила Орлова обращает на себя внимание тот факт, что Михаил Орлов не поддерживал идею Александра I, симпатизировавшего Польше, о присоединении Польши к России. Михаил Орлов считал, что на территории Польши действует много тайных орденов, которые не должны начать действовать в составе России. Более того, позже в его Уставе « Ордена Русских Рыцарей» была отдельная позиция о недопущении участия Иноземцев в управлении Россией!

Нельзя не заметить и фанатичной приверженности Михаила Орлова к Ланкастерским школам. Ланкастеры - лебединая ветвь и на их гербе - Лебеди. Возможно, эти лебеди Ланкастеров имели значение для молодого человека, который воспитывался в усадьбе лебединого озера, овеянного приданиями (Белая Русь: «Орден Лебедя» города «Между Богов» и место паломничества хасидов всей планеты (ч.3))

По окончании пансиона Михаил Орлов в 1801 году был причислен к коллегии иностранных дел, но уже в 1805 году оставил Коллегию, и поступил юнкером в Лейб-гвардии Кавалергардский полк.

Так, в неполных восемнадцать лет, Орлов стал военным и в составе гвардии выступил в долгий заграничный поход против армии Наполеона…

Как видим, я ещё только начала свое повествование о Михаиле Орлове, но уже сейчас ясно, что речь идет о биографии человека, не имеющей аналогов в истории России.

Были выдающиеся военные. Были выдающиеся дипломаты. Были выдающиеся художники. Были выдающиеся финансисты, но нет судьбы, подобной судьбе Михаила Орлова, в которой человек проявил бы себя на всех поприщах.

Это ярчайший из Орловых - по мужской линии, которому передалась мудрость Лебедя - по женской линии.

Это одновременно ярчайший из русских Михаилов, которого без сомнения можно поставить в один ряд с Михаилом Ярославивым Тверским и Михаилом Черниговским («Царь Росов» Михаил Ярославiв и его Тверское Православное Братство»)

Не случайно, человек, о котором сам Кутузов в докладе императору сообщал: «взятию города способствовало быстрое продвижение через Эльбу флигель-адъютанта Орлова», был увлечен «вечным миром аббата Сен-Пьера» - поборника идеи вечного мира, восторженного человеколюбца.

«Михаил Орлов в 1821 году был бы, безусловно, не Алексеем Орловым в 1769 году, а истинным стратегом христианского воинства, защищающего христиан, и он бы вписал одну из самых славных страниц в историю русского народа. Редко встречаются среди народов такие характеры, такие сердца великодушные!» - это слова греческого историка Фалимона, цитируемые в статье «Капитуляция Парижа», посвященной Михаилу Орлову, её автором Юрием Минераловым.

«Историк Фалимон из далекой Греции объясняет всем тем, кто умствует, что Орлов-де готовил свою дивизию для свержения законного государя : Генерал Орлов дивизию свою намеревался вот-вот бросить - самовольно! - на подмогу Ипсиланти … И если бы он успел это сделать, « то православные кресты воссияли бы по Балканам на прежних своих местах...» («Капитуляция Парижа»).

Книга грека Фалимона, выпущенная в 1834 году, была посвящена восстанию 1821 года Александра Ипсиланти - генерала русской службы, участника масонской ложи в Кишиневе «Овидий -25», организатором которой был Михаил Орлов

Участником этой ложи был также и Александр Сергеевич Пушкин, о чем сам поэт писал : «я состоял в той самой ложе, из-за которой уничтожили все масонские собрания в России…»

Сама ложа «Овидий-25» была учреждена в хорошо известную мне дату 7 июля 1821 года, в день «Моста Лебедя» и «Летнего треугольника»… («Диалог о «справедливых ценах» на нефть с «Королем монет»: Встреча на «Мосту Лебедя» 07.07…»).

Ещё более необычно то, что буквально через год после смерти Михаила Орлова, в 1843 году, был воссоздан древний «Орден Лебедя»…

Считается, что Геркулеса Михаила Орлова, а Геркулесом его называл Герцен, на определенном этапе «сковали» Темные силы, чем замедлили реализацию его блестящих замыслов…

Кто эти Темные силы? Его друг император Александр I? Или родной брат его друга - император Николай I?

Темные силы, в конечном счете, это всегда Зависть...

«Современник-кишиневец Ф. П. Радченко вспоминал: «Надо заметить, что генерал Орлов, осыпанный всеми дарами фортуны и славою военною, не покорил себя ни предрассудками времени, ни обольщением почести. Он был всегда тот же: прям душою, чистосердечен, бескорыстен, но имел одну слабость - быть добрым, слабость, которая ввергнула его в большие неприятности. Главная же вина его состояла в том, что он в весьма короткое время приобрел неограниченную доверенность солдат и … сделался слишком виден и слишком просвещен, чтобы не обратить не себя внимание подозрительного правительства». /7/

Зависть - гнилая сердцевина Темных сил, быстро подтачивает сами эти силы.

Я уже писала однажды: Темные силы «убивают» Светлые силы. А вот сами Темные силы убивать никому не надо. Они разлагаются без всякой помощи и с неизбежностью. Таков закон.

Поэтому остановить проекты Михаила Орлова эти Темные силы не смогли. Ведь всё, что происходило позже, включая отмену крепостного права, относят к продолжению деятельности его «Ордена Русских Рыцарей»…

И поскольку Михаил Орлов все-таки сумел «Объять необъятное», несмотря на противодействие «Темных сил», дальнейший рассказ о нем я представлю по главам : Война с Наполеоном, Орден Русских Рыцарей, Овидий -25, Армия и Орловщина, Киевское Библейское общество, Арзамас, Союз Благоденствия, Южное общество, Декабристы, Отмена крепостного права, Московский художественный класс, Финансы, Философия… Память

Война с Наполеоном

«Боевое крещение Михаил получил в знаменитом Аустерлицком сражении, участвуя в атаке кавалергардов против французских конных гренадеров и егерей, атаке, описывая которую в «Войне и мире» Лев Толстой заметил, что «это была та блестящая атака кавалергардов, которой удивлялись сами французы»

Выдвинувшись в нескольких последующих сражениях и стычках, Орлов был назначен адъютантом к князю П. М. Волконскому. С началом войны 1812 года Орлов состоял при 1-ой западной армии и скоро обратил на себя внимание Барклая-де-Толли, а затем и Кутузова» (потомка Мурзы Чета…)

М. Ф. Орлов выполнял самые сложные и ответственные дипломатические поручения. Когда Александр I, 12 (24) июня 1812 года находившийся в Вильно узнал о вторжении Наполеона в Россию, он приказал генералу А. Д. Балашову и М. Ф. Орлову встретиться с Наполеоном, чтобы предотвратить военный конфликт. М. Ф. Орлов участвовал в переговорах с маршалом Бертье, с адъютантом Наполеона Жирарденом.

При осаде Смоленска по приказу Барклая-де-Толли М. Ф. Орлов был отправлен к французам с целью узнать о судьбе тяжело раненного попавшего в плен генерала П. Тучкова.

Сам Наполеон лично принимал М. Ф. Орлова. Наполеон стремился к генеральному сражению, ибо только победа в таком сражении должна была открыть путь к мирным переговорам на французских условиях. Наполеон настойчиво требовал, чтобы молодой русский офицер передал предложение о мире. В мемуарах А. Коленкура, одного из приближенных Наполеона, приведен ответ Орлова. Он сказал, что предложение о мире он передаст, но что он, Орлов, не верит в возможность мира до тех пор, пока французы находятся в России.

Истинный герой Отечественной войны, Орлов разделил с русскими войсками горечь поражения под Смоленском, «отличился бесстрашием своим» на Бородинском поле, преследовал неприятеля под Тарутином, в составе партизанского отряда генерала Дорохова первым ворвался в город Верею

При Бородине М. Ф. Орлов был назначен начальником штаба отряда генерала Дорохова, где, по свидетельству Н. Муравьева «отличился именно своим бесстрашием». После сражения он лично Кутузовым был представлен к награде кавалера ордена Святого Георгия.

После Вереи Михаил Орлов был назначен флигель-адъютантом к Его Императорскому Величеству.

В декабре Русская армия начала освободительное шествие по Европе, избавляя народы от ига Наполеона. И здесь не было, пожалуй, ни одного крупного сражения, в котором бы Орлов не принимал участия. Он стал главным действующим лицом последней главы долгой войны.

На протяжении всей войны М. Ф. Орлов находился на передовых позициях. За взятие Дрездена он был произведен в чин полковника.

После битвы за Мерзебург М. Ф. Орлов был награжден орденом Святой Анны. Затем принимал участие в занятии Дрездена, штурме Магдебурга, и за спасение в лейпцигском сражении двух австрийских батальонов был пожалован титулом австрийского барона.

18 марта после предложения французов переговоров о мире Нессельроде и М. Ф. Орлов в качестве парламентеров встречаются с маршалом Мармоном.

Орлову поручается подписать акт о капитуляции Парижа.

За военные и дипломатические заслуги 2 апреля 1814 года М.Ф. Орлов произведен в генерал-майоры с назначением в свиту Его Величества и с тех пор стал одним из постоянных спутников Государя». Ему было 26 лет /3/, /7/

В ряду всех портретов выдающихся европейских полководцев и военачальников Войны 1812 года, имя Михаила Орлова стоит в следующем великом списке: Императоръ Александръ I, Князь Михаил Илларионович Кутузов Смоленский, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, П. Х. Витгенштейн, М. Ф. Орлов, Граф Ф.В. Ростопчин, Наполеонъ Бонапартъ, Мюрат (Король Неаполитанский), Генерал Дорсеннъ («Наполеоника. Отечественная война 1812 г.»)

На портретах европейских полководцев и военачальников Войны 1812 года представление Михаила Орлова включает такие слова: «По отзывам современников, Орлов «сочетал с душою пылкою, откровенной... любезность, разум просвещенный» (А. С. Пушкин); П. А. Вяземский называл его «рыцарем любви и чести».

История Капитуляции Парижа описана в книге самого Михаила Федоровича Орлова «Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма», изданной в 1963 году Академией Наук СССР в серии «Литературные памятники».

Приведу цитату из этой книги:

- Я герцог Рагузский. Вы кто?

- Полковник Орлов, флигель-адъютант его величеств императора всероссийского, который желает спасти Париж для Франции и мира.

- Это также наше желание и единственная надежда ; без того всем нам осталось бы только умереть здесь. Условия Ваши?

- Огонь остановится; французские войска войдут за укрепленные заставы, тотчас назначить комиссию для переговоров о сдаче Парижа.

- Согласен, и буду с герцогом Тревизским ждать вас у Пантейской заставы. Итак, к делу; прекратим, не мешкая, огонь по все линии!

…

С бою или парадным маршем, на развалинах или во дворцах, но Европа должна ныне же ночевать в Париже…

На этот раз мне суждено было представлять Европу, ночующую в Париже : торжественное вшествие союзников последовало не прежде как на другой день…»

Прекрасная статья, посвященная Михаилу Орлову с этим же названием «Капитуляция Парижа», написанная в наши дни, принадлежит авторству Юрия Минералова.

Итак ! Подпись Михаила Орлова под условиями капитуляции Парижа, которые были выработаны в значительной мере благодаря его дипломатическому искусству, поставила точку в грохоте орудий!

И Михаил Орлов на сегодня единственный человек в истории России человек, чья подпись стоит на акте капитуляции напавшей на Россию страны.

13 апреля 1814 года прискакавший из Петербурга курьер привез в Москву сообщение о капитуляции Парижа!

Орден русских рыцарей

После подписания Акта Капитуляции Парижа Михаилу Орлову не пришлось сразу вернуться ни в Москву, ни Санкт-Петербург. «Не принимал он участия в пышных празднествах, которые велись и в его честь. Еще два года он провел в поездках по бурлившей Европе с различными дипломатическими поручениями, когда победители, в первую очередь Александр I и Меттерних, склонившись над картами, чертили контуры новых государственных границ».

Именно в эти годы Михаил Орлов задумал создание в России «Ордена Русских Рыцарей», уже отдавая себе отчет в том, что победа над Наполеоном не принесла ни демократических перемен, ни улучшения положения русского народа России.

«Мысли о России не покидали Орлова, он понимал, что патриотический долг его, доблестно выполненный на полях сражений и за столом переговоров, этим еще не исчерпан.

«Я первый задумал план создания в России тайного общества… Это было в 1814 году… Я возвратился из чужих краев... и вознамерился сделать тайное общество, составленное из самых честных людей, для сопротивления лихоимству и другим беспорядкам, кои слишком часто обличаются во внутреннем управлении России» - писал в своих воспоминаниях Михаил Орлов.

Вместе со своим другом графом М.А. Дмитриевым-Мамоновым, Михаил Орлов еще в 1814 году замыслил тайную организацию. М.А. Дмитриев-Мамонов унаследовал от деда и отца огромное состояние и, несмотря на свою молодость, был одним из богатейших людей России. Во время Отечественной войны он на свои средства набрал, вооружил и обмундировал кавалерийский полк.

Орлов и Дмитриев-Мамонов разработали программные документы «Ордена русских рыцарей» (Société des chevaliers russes), которые, к сожалению, до нас почти не дошли, но известно, что Россия представлялась их авторам как государство с конституционным устройством, предусматривалась ликвидация крепостного права»./5/.

Иногда среди причастных, к созданию Ордена, называют ещё Н.И.Тургенева.

Итак, это первое тайное общество называлось «Орденом Русских рыцарей».

В разработке Устава общества Русских Рыцарей участвовал поэт-партизан, герой Отечественной войны 1812 года Денис Васильевич Давыдова (1784-1839). Поэтому видится своя закономерность в том, что после смерти, стоявшие у исков «Ордена Русских Рыцарей» Михаил Орлов и Денис Давыдов были похоронены рядом, на Новодевичьем кладбище, у стен Смоленского Собора.

«Орден русских рыцарей» - тайная политическая организация аристократии, созданная в 1814 Орловым М.Ф. и Дмитриевым-Мамонтовым М.А. -так пишут о нем.

Михаил Федорович Орлов предполагал отменить крепостное право и ограничить самодержавную власть царя. Царь лишался права вести войну, изменять законы, вводить налоги без согласия Сената, включающего 200 представителей высшей знати, 400 провинциальных дворян и 400 депутатов от других сословий. («Орден Русских Рыцарей»).

Как видим, Орден не ставил своей целью - уничтожение аристократии. Напротив. Он ставил своей целью возвращение к власти древней аристократии Руси («Тайное «Общество Невидимых» и единый Славянский корень: Иван Ярославов и два олигарха Михаила»)

Орлов также думал посредством своего общества парализовать деятельность польских тайных обществ, которые стремились к восстановлению Польши в прежних пределах.

Созданный Михаилом Орловым «Орден Русских Рыцарей» получился действительно тайным.

Следов он оставило не много.

Привыкшие «смотреть по верхам» часто пишут даже о том, что это была всего лишь попытка создания общества. И члены общества вряд собирались более одного раза.

Однако совсем иное мнение у «Искателей» - авторов фильма «Орден Русских Рыцарей», который имеет смысл посмотреть полностью.

Приведу краткие выдержки из текста этого фильма.

«Орден Русских Рыцарей контролировал все рыцарские, масонские и декабристские организации - так считают создатели фильма.

«Это был первый тайный орден с политическими целями, замаскированный масонской мистикой. Он осуществлял связь между всеми обществами и должен был начать действовать только тогда, когда все подчиненные организации будут раскрыты.

Орден Русских рыцарей, по сути, делился на два Ордена : Внешний и Внутренний. Внутренний орден хранил Устав и списки.

Ритуалы внутреннему ордену были не нужны. Эти ритуалы предназначались, скорее, для членов внешнего ордена.

Под №1 в Списках Ордена значился Михаил Орлов. Он был Стратегом.

Под № 2 в Списках Ордена значился граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов - он отвечал за Тактику.

Под № 5 в Списках был Лунин Михаил Сергеевич - участник Аустерлицкого сражения и сражения при Бородино.

Под № 8 - граф Захар Григорьевич Чернышев, служивший в том же самом Лейб-гвардии Кавалергардском полку, где в юности служил и Михаил Орлов.

Все участники Ордена носили кольца, на которых было выгравировано число «71».

Такое же кольцо носил и сам император Александр Павлович, с которым Михаил Орлов изначально собирался согласовать создание «Ордена Русских Рыцарей»…

Штаб «Ордена Русских Рыцарей» находился в усадьбе Дмитриевых-Мамоновых в Дубровицах.

Речь идет о тех самых Дубровицах, где был создан «холм добродетели под солнцем истины» и где в 1704 году в присутствии Петра I был освящен храм, закладка которого состоялась 22 июля 1690 года, т.е. в день памяти Марии Магдалины. В начале 18 века Дубровицы принадлежали Борису Алексеевичу Голицыну, кондиции которого были похожи на те ограничения Самодержавия, которых хотел добиться «Орден Русских Рыцарей».

Во времена Михаила Орлова усадьба принадлежала уже Дмитриеву -Мамонову.

Мало кто из обслуги этой усадьбы знал в лицо её собственника. Они называли его граф Невидимка.

Михаил Федорович Орлов часто бывал в усадьбе Дубровицы, о чем доносил внедренный, со временем, в обслугу сексот - Камердинер (Григовский).

Сам Михаил Орлов жил в это время в Москве в фамильном доме своего отца Федора Орлова, в Грязовецком переулке (ныне Комитет Кинематографии).

Из прежнего убранства усадьбы в настоящее время сохранился только Гербовый зал и два вида гербов в настенной росписи.

Один фамильный герб - собственников усадьбы в Дубровицах. А второй герб - считают гербом «Ордена Русских Рыцарей». На нем изображено некоторое «неопознанное» растение с мелкими пятилепестковыми цветами. Быть может, трава поминальник, а быть может, что - то другое. Сама веточка напоминает веточку Чертополоха, но цветы отличны.

Если это «веточка «Ордена Русских Рыцарей», то подобно Чертополоху она может символизировать реальные цели древнейшего и достойнейшего ордена.

Все усадьбы членов «Ордена Русских Рыцарей» должны были переделываться на западный манер. И посреди усадьбы обязательно создавался пруд, как элемент символизма Ордена.

Ритуальные обряды приема в члены Ордена и посвящения проводились в Усадьбе Ярополец, принадлежавшей графу Чернышеву. Происходило это близ фамильной усыпальницы, на закате будничного дня.

Новоначальные должны были поставить три свечи «мужским» божествам: Отцу и Сыну, и Святому Духу, как ипостасям Святой Троицы. А также три свечи женским «божествам»: Вере, Надежде и Любови, как ипостасям Софии».

Устав «Общества Русских Рыцарей» был на самом деле Программой переустройства страны»…

Главным задачами этой Программы были введение Конституционной монархии и уничтожение крепостного права, введенного, как считал Карамзин, реформами царя Бориса Годунова. А произошло это после того, как от власти в стране была отодвинута законная династия Рюриков, как раз и представленная в аристократии «Ордена Русских Рыцарей».

Т.е. Рюрики и Гедеминовичи ставили целью ограничить власть Романовых, на что имели полное право. Это был вопрос о Реванше и о возврате законных прав.

К Уставным целям «Ордена Русских Рыцарей» также относились

Введение Вольнопечатания

Невмешательство иноземцев в дела России.

Объединение Славянских стран.

Поддержку этих целей со стороны императора Александра I «Искатели» - авторы фильма об «Ордене Русских Рыцарей» объясняют тем, что император принял обет и пообещал ввести Конституционную монархию, во искупление вины перед его отцом императором Павлом I, в смерти которого он был косвенно виновен.

Александр I был не первым императором, который взял власть кровью, а затем всю жизнь отмаливал грехи. Но возможно у него это чувство вины было подавляющим.

Я думаю, многие Ключи к этой тайне хранятся в Париже - древней столице мира, которая капитулировала перед Михаилом Орловым.

А также в тех двух годах, после подписанного им Акта Капитуляции Парижа, которые Михаил Орлов провел в Европе с дипломатической миссией.

Что он делал два года в Париже и Европе? С кем встречался? Что узнал?

Почти нигде нет никакой информации…

А ведь речь идет о человеке №1 в «Ордене Русских Рыцарей», который контролировал все рыцарские, масонские и декабристские организации …

Продолжение следует…

Источники:

- Отечественная война 1812 г. Портреты полководцев, военачальников и известных персон : М.Ф.Орлов

- Орлов Михаил Федорович

- Биография Михаила Орлова

- Малая Дмитровка, дом 12

- Елена Холмогорова, Улица Чехова,12, Московский рабочий - 1987

- Из молдавских бояр в русские масоны. История кишиневской ложи «Овидий-25» 23 апреля 2010

- Пушкин в Молдавии Орлов Михаил Федорович

- Российское Библейское общество. Добронравин К., прот.

- Южное общество «Русская правда» - конституционный проект П.И.Пестеля

- Юрий Минералов «Капитуляция Парижа», («Новая Россия». 1995, №4)

Иллюстрации

[1] «Отрада. Сызраньская библиотека»

[2] «Умирающая Отрада (усадьбы Подмосковья)»

[3] Семейный портрет императора Александра I

[4] Александр Иванович Зауервейд. Сражение при Лейпциге с 2 по 7 октября 1813 года. 1844

[5]Дрезденское сражение 26-27 августа 1813 года

[6]Бертье

[7] Жирарден

[8] Мармон

[9] Мемуары маршала Мармона

[10]Вступление союзников в Париж 31 марта 1814 года.Первая четверть XIX века

[11]Русская армия вступает в Париж

[12]Оборона заставы Клиши в Париже в 1814. Картина Э. Вернета, который сам был участником обороны Парижа

[13] Герцог Тревизский — Мортье

[14] Подпись на раме: И.С. Дороховъ

[15]Знаменская церковь в Дубровицах Подольского района Московской области

[16]Александр I

Все материалы раздела «Внимание! Угрозы и тенденции»http://www.yaroslavova.ru/main.mhtml?Part=16&PubID=548

|

Метки: орловы |

ДОЛГОРУКАЯ Софья Алексеевна |

ДОЛГОРУКАЯ Софья Алексеевна (25.12.1887-08.12.1949), княгиня - представительница известного в России графского рода, происходящего от Алексея Григорьевича Бобринского, родившегося 11 апреля 1762 года, как это видно из собственноручного письма Екатерины II от 2 апреля 1781 г., и возведённого в графское Российской Империи достоинство императором Павлом I 12 ноября 1796 г. По рождению – Бобринская, дочь графа Алексея Александровича Бобринского (1852-1927) – сенатора, обер-гофмейстера, министра Сельского хозяйства, председателя Императорской Археологической комиссии и пр. и Надежды Александровны Половцевой (1865-1920). Изучала в Женском институте медицину, в период 1907-1912 гг. в качестве врача-хирурга много времени проводила в госпиталях. За волонтёрское участие в Сербско-болгарской войне получила награду из рук сербского короля Петра I.

Княгиня Долгорукая одна из первых в России женщин-автомобилисток и лётчиц. Увлекалась автомобилями, совершенствовалась в их вождении, была членом Императорского Российского Автомобильного Общества (ИРАО). Софья Алексеевна была единственной женщиной среди 48 участников Киевского автопробега на Приз Его Императорского Величества Николая II с 16 по 29 июня 1910 года по маршруту Санкт-Петербург - Псков - Витебск - Могилёв - Киев - Гомель - Рославль - Москва - Тверь - Новгород - Санкт-Петербург протяжённостью 3200 км, причем все время она сама управляла автомобилем «Делоне Бельвиль» 18/19 л.с. (Delaunay-Belleville 18 CV) под стартовым номером 19. Только досадный случай на стоянке в Вышнем Волочке (случайно разбил радиатор въехавший в её автомобиль один из участников), на последнем этапе перед финишем в Санкт-Петербурге, не позволил ей войти в зачётный состав.

Княгиня Долгорукая на автомобиле "Делоне-Бельвиль" 18 л.с.

Рядом с ней сидит ее муж, князь Сергей Александрович Долгорукий.

1910 год. Киевский автопробег.

Ее брат, граф Г.А. Бобринский, также принимавший участие в пробеге на немецкой машине "Гаггенау" (Gaggenau), благополучно завершил всю дистанцию в 3200 км без штрафных очков и завоевал Первую медаль французского автоклуба.

Aвтомобиль княгини Долгорукой «Делоне-Бельвиль» был зарегистрирован в Санкт-Петербурге вначале под № 456 по адресу – Английская набережная, дом 70 (данные 13.08.1912), а затем под № 752 по адресу - Галерная, дом 73 (01.07.1913).

В начале 1910-х годов Софья Алексеевна увлеклась нарождающейся авиацией, в 1912 г. прошла начальную лётную подготовку в Шартской школе пилотов-авиаторов французского аэроклуба под руководством г-на Блерио (Bleriot) в Париже. Вернувшись в Россию, окончила Высшие женские курсы. Затем поступила в школу пилотов Императорского Российского Аэро-клуба (ИВАК) и в июне 1914 г. получила удостоверение лётчицы (авиатриссы, как иx называли). Её ходатайство о назначении в военную авиацию было отклонено, тогда она yшла на фронт сестрой милосердия в отряд Красного Креста имени Государственной Думы, сначала служила на фронте под Варшавой, затем в Персии в корпусе генерала Н.Н. Баратова, была награждена четырьмя медалями. В начале 1917 года её направили на переподготовку в Гатчину, а затем в корпусной авиаотряд (26-й КАО). Распад армии лишил её возможности воспользоваться назначением.

Княгиня Долгорукая за рулем своего "Делоне-Бельвиль" во время Императорского пробега

1910 года на промежуточном финише в Киеве

Вероятно, в 1913 или в 1914 году княгиня развелась со своим мужем. Называлась она тогда графиней Бобринской, но многие её знали по-прежнему, как княгиню Долгорукую, по фамилии первого мужа, князя Долгорукого Сергея Александровича (1872 - 1933) - флигель-адъютанта, полковника Конного лейб-гвардии полка, члена Императорского Яхт-клуба и Императорского Российского Автомобильного Общества, членa многих благотворительных обществ. С 1915 года Свиты Его Императорского Величества генерал-майора, состоявшего при Императрице Марии Фёдоровне, матери Императора Николая II. Уже при Советской власти в Петрограде 12.11.1918 г. графиня Бобринская вышла замуж вторично за князя Петра Петровича Волконского (1872-1957), но вынуждена была уехать за границу. В 1921 г. из Англии съездила в Россию, вызволила там своего мужа из тюрьмы и вместе с ним вернулась в Лондон. Пробовала работать по воспитанию детей и в медицине, но не имела соответствующих документов. В 1926 г. уже во Франции вновь сдала экзамены на право вождения автомобиля и стала работать водителем такси. Муж подрабатывал переводами, работал бухгалтером и клерком, в 1927-1928 гг. работал в Дьеппе (Dieppe) в казино барона Гинзберга, где Софья Алексеевна также подрабатывала гидом-переводчиком. С 1928 г. стала работать секретарем у маркиза Ганея (Ganay).

Софья Алексеевна - aвтор книги о Москве, изданной в Париже на русском языке в 1928 г.; публикации «Горе побежденным» (1934, Париж), статей и обзоров в «Возрождении» и «Русской мысли». Во время оккупации Парижа в сентябре 1942 г. посещала дочь (от первого брака) в немецком плену. Умерла во Франции, похоронена на одном из кладбищ Парижа.

Существуют и другие версии биографии княгини Софьи Долгорукой. Некоторые исследователи российской генеалогии утверждают, что первым мужем княгини Софьи Алексеевны был князь Петр Александрович Долгоруков (Долгорукий - Князья Долгорукие и Долгоруковы - древнейшие российские дворянские фамилии, ведущие свою родословную от Великих князей Рюриковичей и князей Оболенских) (1883 - 1925), чиновник Государственной канцелярии, титулярный советник в должности церемонимейстера Высочашего двора. Все данные говорят о том, что эта версия неверна.

А некоторые историки российской авиации утверждают, что во время Гражданской войны княгиня Долгорукая уехала в Германию, где работала в Берлинe, в госпитале. Там Софья Алексеевна якобы вышла замуж за немецкого лётчика, которого сама выходила после тяжёлого ранения. Других сведений у авиаисториков о С.А. Долгорукой нет, a эта версия не подкреплена никакими фактами.

В энциклопедии Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. 1916 г. написано: "Долгоруковы и Долгорукие - русский княжеский род, происходящий от Святого князя Михаила Всеволодовича Черниговского. Потомок его в седьмом колене, князь Иван Андреевич Оболенской, прозванный Долгоруким, был родоначальником князей Долгоруковых и Долгоруких. Из этого рода было шесть бояр, четыре окольничих, один фельдмаршал. Род князей Долгоруковых и Долгоруких разделился на три ветви, происходящие от окольничего князя Федора Федоровича (умер в 1664 г.) и бояр Юрия (умер в 1682 г.) и Димитрия (умер в 1674 г.) Алексеевичей. Он внесен в V часть родословной книги Владимирской, Московской, Подольской, Полтавской, С.-Петербургской, Симбирской, Тульской и Черниговской губ. (Гербовник I, 7)."

В генеалогических исследованиях всегда была путаница с этими фамилиями, эта путаница происходит и до сих пор, причем все запутано так, что уже вряд ли возможно установить истину. Не обошел этот казус и наше краткое исследование: княгиня Софья Алексеевна почти всегда в письменных источниках ХХ века носила фамилию Долгорукая, но в некоторых публикациях она называлась Долгорукова. Надеямся, что генеалогия рано или поздно найдет истину в этом вопросе.

Перед стартом пробега на Приз Императора, Царское Село, 16.06.1910

Княгиня Софья Алексеевна Долгорукая за штурвалом аэроплана, Франция, 1912

К этому "фамильному ребусу" можно добавить, что по данным "Автомобильного Справочника С.П.Б. 1913-14 гг." инженера А.М. Пашкевича (4-й выпуск), среди владельцев частных автомобилей числятся четыре представителя рода Долгоруких/Долгоруковых:

- Княгиня Долгорукая С.А. (Галерная 73), героиня нашего очерка, на имя которой был зарегистрирован под номером 752 автомобиль "Делоне-Бельвиль" с кузовом ландоле налоговой мощностью 16 л.с. Но на фотографиях с Киевского пробега 1910 г. мы видим "Делоне-Бельвиль" с кузовом дубль-фаэтон. Вероятно, позже Софья Алексеевна приобрела другую машину той же марки. Это объясняет и замену регистрационного номера;

- Князь Долгорукий С.А. (Галерная 77), имевший два автомобиля "Панар-Левассор" - с кузовом ландоле 18 л.с. под номером 1082 и с кузoвом лимузин 20 л.с. под номером 1083;

- Княгиня Долгорукова С.М. (Захарьевская 20), за ней под номеpом 1948 записана машина "Руссо-Балт" с кузовом ландоле, 18 л.с.;

- Князь Долгоруков М.М. (Песочная 16а), имевший под номером 324 лимузин "Фиат" 22 л.с.

Фото из архивов Ю.А. Мелентьева и С.В. Кирильца

|

Метки: долгоруковы бобринские волконские |

Иван Викторович Захватаев |

Иван Викторович Захватаев

public profile

Ваша фамилия Захватаев?

Исследование фамилии Захватаев

Начните строить Ваше Генеалогическое Древо прямо сейчас

Geni профиль Ивана Викторовича Захватаева

Записей с Иван Викторович Захватаев

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

- Стройте своё генеалогическое древо онлайн

- Обменивайтесь фотографиями и видео

- Технология Smart Matching™

- Бесплатно!

Поделиться

Иван Викторович Захватаев |

|

| Дата рождения: | предположительно между 1845 и 1905 |

| Смерть: | |

| Ближайшие родственники: | |

|---|---|

| Менеджер: | Петр Анатольевич ... |

| Последнее обновление: | 8 марта 2017 |

Ближайшие родственники

-

-

wife

-

Об Иван Викторович Захватаев (русский)

http://rgfond.ru/rod/17702?open=/person/50313

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=2209

тетушка Наталия Петровна Штер, неожиданно скончалась в 1961 г. от, казалось бы, несложной операции по поводу камней желчного пузыря. Сожитель ее последних 20-ти лет, Иван Викторович Захватаев, с которым она под конец «записалась в загсе», находился после кровоизлияния в мозг в психиатрической больнице. (Замечу в скобках, что меня всегда удивляло, как избалованная вниманием мужчин Наточка могла, под конец, связать свою жизнь с этим непривлекательным и внешне и внутренне человеком. — Но она его любила и самоотверженно обслуживала.)

Содержащийся в психиатрической больнице и вскоре умерший Иван Викторович юридически являлся владельцем прекрасной комнаты и всех находящихся в ней вещей. Это учел его брат Захватаев, который немедленно после похорон Наталии Петровны перевез ее имущество к себе на квартиру, оправдав тем самым смысловое значение своей фамилии. Мне были отданы альбомы с семейными фотографиями и письма Андрея Петровича Штера, старшего офицера знаменитого крейсера «Новик», к матери и сестре, написанные с театра военных действий в 1904 г. (переданы мною в Морской музей). Потом, в виде милости, Захватаев выдал мне одну из парных ваз, принадлежавших прадеду Чебышёву, говоря, что вторая очень нравится его жене, и жена не может с ней расстаться. Я, конечно, спорить не стала, но у меня от всего этого остался неприятный осадок. В 1964 году, когда уже в какой-то мере намечался мой переезд в Ленинград, я решила пожертвовать злополучную вазу в Кировский музей, чтобы чем-то отметить мое долголетнее пребывание на берегах Вятки. К дарственной записи я приложила историю даруемого предмета и краткий очерк о его владельце адмирале Чебышёве.

Хронология Иван Викторович Захватаевhttps://www.geni.com/people/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%...0%B5%D0%B2/6000000055621783965

|

Метки: оболенские штер захватаев |

Усадьба Вяземских на Колымажном дворе |

Усадьба Вяземских на Колымажном дворе

- 11 ноя, 2009 at 7:51 PM

Прочитав сегодня вести по поводу реконструкции ГМИИ к 100 летию, я решила побыстрее написать про усадьбу Вяземских, которая расположена за музеем, в Малом Знамеском переулке, дом.5. (фото не все мои).

Посмотреть на Яндекс.Картах

фотография Ирины

Резкий изгиб переулка после усадьбы Лопухиных занимает еще одна старинная усадьба. В XVIII в. она принадлежала Голицыным. Ее главный дом - памятник архитектуры первой половины XVIII в.

В 1790 г. всю обширную усадьбу приобрел князь А. И. Вяземский. Отец знаменитого поэта и друга Пушкина Петра Андреевича.

Портрет А.И. Вяземского. худ. Вуаль Жан Луи. 1774 г. Собрание Эрмитажа

Родословная князя Андрея Ивановича Вяземского уходила корнями довольно далеко. Впрочем, князь Андрей Иванович, кажется, обращал внимание на древность своего имени только изредка. Человек свободомыслящий, высокообразованный, лично знакомый с французкими писателями-энциклопедистами, он много времени проводил в заграничных путешествиях. Во время одного из них и познакомился с будущей матерью князя Петра Андреевича - англичанкой, замужней дамой, миссис О'Рейли. Влюбившись страстно, Андрей Иванович увез ее от мужа в Россию, добился для нее развода и в 1786 году обвенчался с нею, превратив в княгиню Екатерину Ивановну Вяземскую.

В этом доме 12 июля 1792 г. у них родился сын Петр.

Кроме сына у князя была еще внебрачная дочь Екатерина от графини Сиверс, рожденная в Ревеле, и получившая фамилию Колыванова от старого русского названия Ревеля — Колывань.

Княгиня Екатерина Ивановна умерла рано, когда Петр Андреевич был еще ребенком, а родственников с ее стороны он никогда не знал, хотя и пытался их отыскать во время заграничных путешествий.

В конце 180з г. руки внебрачной дочери князя Андрея Екатерины попросил Николай Михайлович Карамзин. В то время вдовец. Князь Андрей Иванович был дружен с женихом дочери с конца 18 века. в январе 1804 года состоялась свадьба Карамзина с Екатериной Андреевной.

Молодые поселились в этом доме, так как своего жилья у Н.Карамзина не было.

Заботам Карамзина и поручил князь Вяземский-старший, умерший рано, в 1807 своего единственного сына .

фотография Ирины

Воздействие Карамзина на молодого Вяземского оказалось решающим: он был воспитан в духе патриотизма и привык к мысли о том, что каждый человек должен в меру сил своих заботиться о благе и процветании общества. Если Карамзин-историк образовал публициста и критика Вяземского, научив его спорить и вникать в глубины исторических событий, то Карамзин-писатель, автор "Писем русского путешественника", "Бедной Лизы", замечательных элегий и романсов, вырастил Вяземского - поэта.

Преклонение перед Карамзиным было своего рода исключением для остроумного князя Петра. Вообще-то он не признавал никаких авторитетов - не склонен был к тому его скептический, язвительный ум. Только еще один раз в жизни сделает для себя исключение Вяземский - признать духовное первенство Пушкина и преклониться уже пред ним.

Петр Андреевич рассказывал о своих юных годах: "С водворением Карамзина в наше семейство письменные наклонности мои долго не пользовались поощрением его. Я был между двух огней: отец хотел видеть во мне математика, Карамзин боялся увидеть во мне плохого стихотворца. Он часто пугал меня этой участью. Берегись, говаривал он: нет ничего жальче и смешнее худого писачки и рифмоплета. Первые опыты мои таил я от него, как и другие проказы грешной юности моей. Уже позднее, а именно в 1816 году, примирился он с метроманией моей (метромания - старинное название стихотворства)."

Карамзин прожил в этом доме с 1804 по 1811 год, когда князь Петр стал совершеннолетним.

Переехал в 1804 году, с набросками первого тома «Истории государства Российского». И именно здесь написал 8 томов из 12 своего знаменитого труда.

фотография из статьи Рахматуллина

Словом, «История…» писалась в этом доме так же, как в Остафьеве Вяземских. Это — городской аналог Остафьева. И единственный мемориал Карамзина в Москве.(Рахматуллин).

"По тогдашним понятиям и размерам, - вспоминал князь Петр Андреевич , - дом был довольно большой, с очень большим двором и садом". Здесь часто бывали московские писатели, многих привлекала личность владельца, человека умного и образованного(это про князь Андрея). "Родительский дом, не отличался ни внешней пышностью, на лакомыми пиршествами... князь Лобанов говорил мне долго по кончине отца моего: "...Уж, конечно, не роскошью зазывал он всю Москву, должно признаться, что кормил он нас за ужином довольно плохо, а когда хотел похвастаться искусством повара своего, то бывало еще хуже".

Усадьба, доставшаяся Вяземскому, принадлежала ему до 1812 г., когда была продана А. Т. Тутолмину. (Привет мне из Старицы. Там их усыпальница. Там много о них я узнала).

Позднее ее владельцами были князья Долгорукие.

В начале июля 1905 г. в особняке собрался съезд земских и городских деятелей - в Петербурге уже были уверены, что съезд провозгласит себя учредительным собранием и создаст временное правительство. В начале заседаний появилась полиция, составили протокол и предложили разойтись, но делегаты решительно отказались, полиция удалилась, и съезд благополучно закончился без особых последствий для властей.

В 1896 - 1898 гг. на первом этаже дома снимал квартиру знаменитый русский художник В. А. Серов. Его дочь вспоминала: "При доме был огромный двор и большой чудесный сад. Там, где теперь Музей изящных искусств имени Пушкина, находился плац, на котором проезжали верховых лошадей, и мы детьми залезали на деревья и часами наблюдали это зрелище".

«Усадьба Вяземских и Долгоруких, Дворянское Собрание, Реставрация» на Яндекс.Фотках

В советское время, по воспоминаниям писателя Л. В. Никулина, здесь поместилось "учреждение под звучным название УЛИСО - Управление личного состава флота. Две сводчатые комнаты нижнего этажа занимала семья Ларисы Рейснер". Писательница Л. М. Рейснер в те времена работала в этом учреждении.

В 1933 - 1936 гг. в доме находился Музей К. Маркса и Ф. Энгельса, и Малый Знаменский переулок, как и продолжающий его Ваганьковский, стал называться улицей Маркса и Энгельса. В 1962 г. музей основателей "научного коммунизма" был здесь открыт вторично, но после распада Советского Союза его упразднили, и ныне здесь Дворянское собрание, однако еще можно видеть в тимпане фронтона барельефы "основателей" и, то тут, то там - серпы с молотами.

Вот такая эта старинная усадьба памятник архитектуры XVII, XIX и XX веков, памятник не только архитектурный, но и исторический и литературный.

Увидим ли мы его в историческом сохраненном виде, когда он войдет в комплекс ГМИИ?!

Метки:

|

Метки: дворянские владения вяземские |

Орлов, Григорий Фёдорович |

Орлов, Григорий Фёдорович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Орлов; Орлов, Григорий.

| Григорий Фёдорович Орлов | |

|---|---|

|

|

| Дата рождения | 1790 |

| Дата смерти | 1853 |

| Принадлежность |  Российская империя Российская империя |

| Звание | Полковник |

Григорий Фёдорович Орлов (1790—1850 или 1853) — полковник из рода Орловых, участник войн с Наполеоном.

Биография

Родился в 1790 году. Внебрачный сын («воспитанник») графа Фёдора Григорьевича Орлова. Узаконен в правах вместе с двумя братьями после смерти отца-холостяка указом Екатерины II от 27 апреля 1796 года (однако без титула). Вместе с братом Михаилом воспитывался в пансионе аббата Николя. 17 августа 1801 года он был записан на службу юнкером в Коллегию иностранных дел.

16 марта 1806 года Орлов был определен в Кавалергардский полк эстандарт-юнкером.

30 ноября того же года произведён в корнеты, после чего принял с полком участие в прусской кампании 1807 года.

27 сентября 1810 года произведён в поручики.

В течение войн 1812—1814 годов он служил в действующей армии, получил несколько ран и лишился ноги.

В сентябре 1812 года, состоя при главнокомандующем Барклае-де-Толли, Орлов был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени.

20 февраля 1813 года произведён в штабс-ротмистры, в 1815 году состоял адъютантом графа Ливена.

16 января 1816 года произведён в ротмистры, с назначением в адъютанты к главнокомандующему 1-й армией князю Барклаю-де-Толли, а 25 июня 1818 года произведён в полковники.

11 ноября 1819 года Орлов был уволен в заграничный отпуск для излечения ран, а 6 января 1825 года уволен за ранами от службы с мундиром и пенсионом полного жалования. С тех пор он всё время жил за границей, сначала в Париже, а потом во Флоренции, где он и скончался в 1853 году.

Личная жизнь

В Париже Орлов женился на французской актрисе Виргинии Вентзель, от которой имел дочь Антонину (Антуанетту) Григорьевну, которая стала третьей супругой дона Иоахима Марии Иннокентия Орсини, графа Ривальта и Орбассан, сеньора Траны (1786—1864). Их единственная дочь, донна Изабелла Анна Мария (1853—1942), стала супругой маркиза Паллавичини.

Источники

|

Метки: орловы |

О графе Федоре Григорьевиче Орлове и его "воспитанниках" |

Цитата сообщения Нина_Симоненко Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!

О графе Федоре Григорьевиче Орлове и его "воспитанниках"

О графе Федоре Григорьевиче Орлове и его "воспитанниках"

В последнее время мой вдохновитель граф Федор Григорьевич Орлов.

Его портрет, нарисованный Викторией Ельчаниновой, мне пришелся по душе, как и Летний домик в Нескучном саду, которым я недавно любовалась.

А построен он, похоже, именно Федором. Официальная табличка при доме сообщает, что это памятник конца 18 века- начала 19.

Братья Иван, Алексей и Федор Орловы, переехав на жительство в Москву, сразу стали приобретать много участков с домами. Весьма хозяйственные, братья тщательно выбирали место, где им предстояло надолго обосноваться; пробовали, если жилье не подходило, тут же его продавали.

Участок, на котором был построен Летний домик, сразу понравился Федору Григорьевичу. И год покупки участка неслучайный – 1786-ой.

До этого года Федор Орлов со своими слугами, поварами, сенными девками и камердинерами преспокойно жил на Большой Никитской у брата Владимира, и ему там нравилось.

А вот в 1786 году вдруг внезапно решил съехать, купив участок на высоком берегу Москва-реки у Н.М Походяшина.

Оказывается, именно в 1786 году, в октябре, у Федора Орлова родился сын от новой пассии.

Эта пассия – вдова того самого любимого камердинера Екатерины II - А.С.Попова, про которого до сих пор ходят анекдоты, как он препирался с императрицей Екатериной. Императрица его, 47-летнего вдовца, женила на юной красавице, восемнадцатилетней Елизавете Михайловне Гусятниковой, осенью 1775 года.

Спустя пять лет, Гусятникова овдовела и стала именоваться «вдовой Поповой». Веселой вдовой 23-х лет, которая и сошлась, спустя некоторое время, с охочим до красоток графом Федором Орловым.

В 1786 году Елизавета родила Федору Григорьевичу первого сына, нарекли его Алексеем (граф, а потом князь Алексей Федорович Орлов станет очень известным лицом в Николаевскую эпоху, любимцем императора Николая I).

В 1788 году у пары родился сын Михаил, будущий известный декабрист,

еще через два года – третий сын Григорий, будущий первый российский военный разведчик.

Родив в 1791 году дочь, 34-летняя Елизавета Михайловна скончалась от родильной горячки. Уже после ее смерти малышку-дочь нарекли в честь матери тоже Елизаветой.

Граф Федор Григорьевич, так и не успев (или не захотев), отвести Гусятникову-Попову к алтарю, похоронил ее на кладбище Донского монастыря, на деньги не поскупился и купил ей лучшее место у алтарной стены главного собора.

(О стоимости мест на Донском кладбище (о-го-го!) известно их архивов РГБ).

Кстати, на этом кладбище хотела быть похороненной сама императрица Екатерина II.

Счастливое семейство Федора Григорьевича Орлова с четырьмя его детьми занимало на Большой Калужской улице один из купленных домов, а для летнего отдыха граф построил Летний (Чайный) домик и Ванный домик на берегу пруда, дно которого было выложено мраморной плиткой.

Летний (Чайный) домик Орлова в Нескучном саду. Фото из интернета.

Ванный домик в Нескучном саду. Фото из интернета

Когда Елизавета Михайловна скончалась, детям было: Алексею - 5 лет, Михайле - 3 года, Григорию – 1 год, девочке Лизе – меньше месяца.

Что случилось после смерти Елизаветы Михайловны, урожденной Гусятниковой, кто сменил ее и стал очередной пассией графа, и какова была дальнейшая его жизнь - тема следующего рассказа.

Серия сообщений "***ОРЛОВЫ БРАТЬЯ. ПОТОМКИ":

Часть 1 - Мои находки. Портрет Григория Федоровича Орлова

Часть 2 - Светлейший князь Григорий Орлов и его две Екатерины

...

Часть 33 - Летний домик графа Орлова в Нескучном саду

Часть 34 - 6 (17) октября 1734 года родился Григорий Григорьевич Орлов

Часть 35 - О графе Федоре Григорьевиче Орлове и его "воспитанниках"

Серия сообщений "***Орловы":

Часть 1 - Михаил Федорович Орлов: дипломат, декабрист, герой...

Часть 2 - Анна Орлова - дочь Алексея Орлова

...

Часть 21 - Князь Николай Алексеевич Орлов

Часть 22 - Князь Владимир Николаевич Орлов

Часть 23 - О графе Федоре Григорьевиче Орлове и его "воспитанниках"

Часть 24 - Как прах братьев Орловых хоронили четыре раза .

|

|

|

Метки: орловы |

Князь Владимир Николаевич Орлов |

Князь Владимир Николаевич Орлов (1868—1927, Париж) — генерал-лейтенант из рода Орловых, начальник Военно-походной канцелярии императора Николая II.

Флигель-адъютант князь Владимир Николаевич Орлов (Начальный сокольничих времен царя Алексея Михайловича)

Сын генерала от кавалерии, генерал-адъютанта, чрезвычайного посланника и полномочного министра в Брюсселе, Париже и Берлине князя Николая Алексеевича Орлова (1827—1885) и княжны Екатерины Николаевны Трубецкой (1840—1875). Брат генерал-майора Алексея Николаевича Орлова.

Великий князь Николай Николаевич (Младший)

Григорий Распутин

Семья

Первая жена княжна Ольга Константиновна Белосельская-Белозерская (1874—1923), фрейлина, дочь князя К. Э. Белосельского-Белозерского и Н. Д. Скобелевой, сестры генерала от инфантерии М. Д. Скобелева. В обществе слыла первой модницей и была самой элегантной женщиной Петербурга. Их сын — Николай (1896—1961), с 1917 года был женат на княжне императорской крови Надежде Петровне (1898—1988), имели двух дочерей.  Княгиня Ольга Константиновна Орлова (1873—1923), урождённая княжна Белосельская-Белозерская, дочь К. Э. Белосельского- Белозерского , внучка Д. И. Скобелева , её мать была родной сестрой знаменитого генерала М. Д Скобелева Валентин Александрович Серов

Княгиня Ольга Константиновна Орлова (1873—1923), урождённая княжна Белосельская-Белозерская, дочь К. Э. Белосельского- Белозерского , внучка Д. И. Скобелева , её мать была родной сестрой знаменитого генерала М. Д Скобелева Валентин Александрович Серов  Портрет Ольги Константиновны работы В. А. Серова

Портрет Ольги Константиновны работы В. А. Серова

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орлов,_Владимир_Николаевич_(1868)

https://www.liveinternet.ru/users/4723908/post406243338 |

|

Метки: орловы |

Княгиня Ольга Александровна Орлова, урождённая Жеребцова. |

Графиня (1826), княгиня (1856) О́льга Алекса́ндровна Орло́ва, урождённая Жеребцова (1807—25 августа 1880) — супруга видного николаевского вельможи А. Ф. Орлова; статс-дама, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины (меньшого креста)[1]. Хозяйка и устроительница великолепного готического дворца в Стрельне. Была известна своим увлечением нумизматикой.

Графиня Ольга Александровна Орлова (1807–1880), урожденная Жеребцова.

Пётр Федорович Соколов

Единственный ребёнок в семье генерал-майора Александра Александровича Жеребцова (1781—1832) от брака с княжной Александры Петровны Лопухиной (1788—1852) — младшей сестры фаворитки Павла I. В девичестве — полная тёзка своей бабушки, знаменитой придворной-авантюристки.

Флоренция

Флоренция  Светлейший князь Павел Петрович Лопухин (1788 - 1873). Миниатюра работы неизвестного автора. **** Вышла замуж 14 мая 1826 года за приближённого Николая I, тогда ещё графа, Алексея Фёдоровича Орлова (1786—1861). Свадьба была в Петербурге в присутствии всего двора. Посаженным отцом жениха был император[4]. После свадьбы Орловы поселились в доме княгини А. П. Голицыной, который прилегал к зданию Главного почтамта.

Светлейший князь Павел Петрович Лопухин (1788 - 1873). Миниатюра работы неизвестного автора. **** Вышла замуж 14 мая 1826 года за приближённого Николая I, тогда ещё графа, Алексея Фёдоровича Орлова (1786—1861). Свадьба была в Петербурге в присутствии всего двора. Посаженным отцом жениха был император[4]. После свадьбы Орловы поселились в доме княгини А. П. Голицыной, который прилегал к зданию Главного почтамта.  Император Николай I Доу, Джордж

Император Николай I Доу, Джордж  Орлов Алексей Федорович (1786-1861) - российский государственный деятель, граф, с 1856 г. князь, генерал-адъютант. Внебрачный сын графа Ф. Г. Орлова. 1825 год

Орлов Алексей Федорович (1786-1861) - российский государственный деятель, граф, с 1856 г. князь, генерал-адъютант. Внебрачный сын графа Ф. Г. Орлова. 1825 год  Княгиня Александра Петровна Голицына(1774-1842), племянница статс-дамы А.С.Протасовой, в замужестве за князем А. А. Голицыным. **** В приданое от отца Ольга Александровна получила родовое имение Жеребцовых в селе Кикино Смоленской губернии, где было около 1000 душ крепостных крестьян, однако в архивах имеется указание на то, что уже в 1830 году имением владел её муж[6]. Вотчину эту получил за многочисленные заслуги в 1757 году от императрицы Елизаветы Петровны ещё её прадед, генерал-поручик А. Г. Жеребцов. На средства нескольких поколений Жеребцовых в Кикино был построен каменный храм во имя Св. Архистратига Михаила, руины которого сохранились до наших дней. Там же доживал свои годы после отставки её отец.

Княгиня Александра Петровна Голицына(1774-1842), племянница статс-дамы А.С.Протасовой, в замужестве за князем А. А. Голицыным. **** В приданое от отца Ольга Александровна получила родовое имение Жеребцовых в селе Кикино Смоленской губернии, где было около 1000 душ крепостных крестьян, однако в архивах имеется указание на то, что уже в 1830 году имением владел её муж[6]. Вотчину эту получил за многочисленные заслуги в 1757 году от императрицы Елизаветы Петровны ещё её прадед, генерал-поручик А. Г. Жеребцов. На средства нескольких поколений Жеребцовых в Кикино был построен каменный храм во имя Св. Архистратига Михаила, руины которого сохранились до наших дней. Там же доживал свои годы после отставки её отец.

Ольга Александровна Орлова,урожденная Жеребцова **** По отзыву Ф. Ф. Вигеля, в характере Алексея Орлова было много «догадливости, смышлености и сметливости, он имел лицо Амура и стан Аполлона Бельведерского»[9], и до старости сохранял юношескую живость и привлекательность. Ольга Александровна имела в обществе репутацию женщины чрезвычайно умной, одаренной едким остроумием, из-за чего её весьма не любили в свете.

Ольга Александровна Орлова,урожденная Жеребцова **** По отзыву Ф. Ф. Вигеля, в характере Алексея Орлова было много «догадливости, смышлености и сметливости, он имел лицо Амура и стан Аполлона Бельведерского»[9], и до старости сохранял юношескую живость и привлекательность. Ольга Александровна имела в обществе репутацию женщины чрезвычайно умной, одаренной едким остроумием, из-за чего её весьма не любили в свете.  Крюгер, Франц. Портрет А.Ф. Орлова.Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) **** Её вердикта в обществе многие боялись, одним словом она могла сделать или омрачить репутацию человеку. В книге «Былое и думы» Герцен рассказывает, как Орлова пыталась по просьбе бабушки облегчить его положение; в итоге её муж выхлопотал Герцену разрешение выехать из николаевской России за границу.

Крюгер, Франц. Портрет А.Ф. Орлова.Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) **** Её вердикта в обществе многие боялись, одним словом она могла сделать или омрачить репутацию человеку. В книге «Былое и думы» Герцен рассказывает, как Орлова пыталась по просьбе бабушки облегчить его положение; в итоге её муж выхлопотал Герцену разрешение выехать из николаевской России за границу.  Александр Иванович Герцен *** Пользуясь полным доверием своего мужа, графиня Орлова знала больше чем кто-либо в Петербурге много государственных и общественных тайн, но никто не мог обвинить её в нескромности или нетактичности. Не любя княгиню Д. Х. Ливен, она открыто называла её тайным агентом и шпионкой, и презирала за то, что она делала свою грязную работу за деньги. Император Николай I графиню Орлову отличал и высоко ценил за её строгие принципы и преданность царскому дому. По словам современников, императрица Александра Фёдоровна робела перед ней, а великие княжны боялись.

Александр Иванович Герцен *** Пользуясь полным доверием своего мужа, графиня Орлова знала больше чем кто-либо в Петербурге много государственных и общественных тайн, но никто не мог обвинить её в нескромности или нетактичности. Не любя княгиню Д. Х. Ливен, она открыто называла её тайным агентом и шпионкой, и презирала за то, что она делала свою грязную работу за деньги. Император Николай I графиню Орлову отличал и высоко ценил за её строгие принципы и преданность царскому дому. По словам современников, императрица Александра Фёдоровна робела перед ней, а великие княжны боялись.

Ворота усадьбы

Ворота усадьбы  Башня-развалина в Орловском парке

Башня-развалина в Орловском парке  Дом привратника (восстановлен в 1951-52)

Дом привратника (восстановлен в 1951-52)  Туфовый мостик на «Остров любви» *** После смерти мужа в 1861 году, княгиня Орлова уехала в Италию, чего якобы требовало её слабое здоровье. Она поселилась во Флоренции, где купила палаццо с большим садом, бывший Скиоцци, на улице Ла Скала, который отделала с современным комфортом и роскошью, даже с мебелью петербургской фабрики Гамбса. По словам княгини Е. Радзивилл, там «в царственной обстановке Орлова провела оставшуюся часть своей жизни. Она был очень умной и грозной старушкой, которая оказывала дружественные приемы и участие только тем, кого любила. Её отношения с князем А. А. Ржевуским (её отчимом), были весьма сердечными. Он восторгался своей падчерицей, но всегда чувствовал какое-то стеснение в её присутствии».

Туфовый мостик на «Остров любви» *** После смерти мужа в 1861 году, княгиня Орлова уехала в Италию, чего якобы требовало её слабое здоровье. Она поселилась во Флоренции, где купила палаццо с большим садом, бывший Скиоцци, на улице Ла Скала, который отделала с современным комфортом и роскошью, даже с мебелью петербургской фабрики Гамбса. По словам княгини Е. Радзивилл, там «в царственной обстановке Орлова провела оставшуюся часть своей жизни. Она был очень умной и грозной старушкой, которая оказывала дружественные приемы и участие только тем, кого любила. Её отношения с князем А. А. Ржевуским (её отчимом), были весьма сердечными. Он восторгался своей падчерицей, но всегда чувствовал какое-то стеснение в её присутствии».

Николай Алексеевич Орлов Художник В. И. Гау, 1846 год

Николай Алексеевич Орлов Художник В. И. Гау, 1846 год

. |

|

Метки: орловы жеребцовы |

О проводимой с XIX века государственной политике Российской империи «обрусения» туркестанцев, а так же о боязни панисламизма и пантюркизма. |

О проводимой с XIX века государственной политике Российской империи «обрусения» туркестанцев, а так же о боязни панисламизма и пантюркизма.

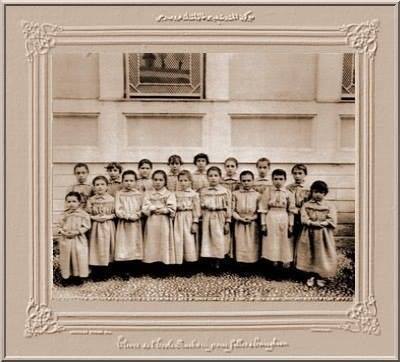

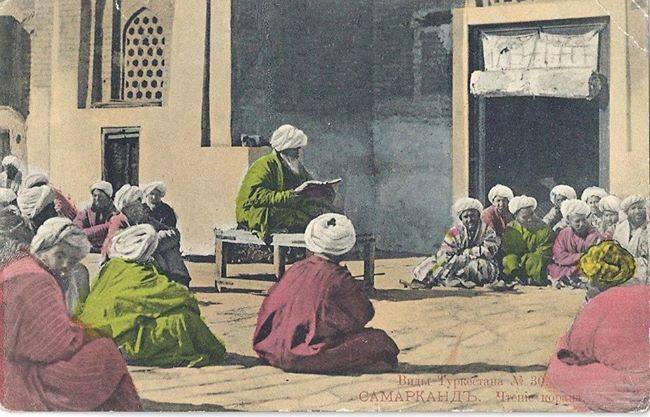

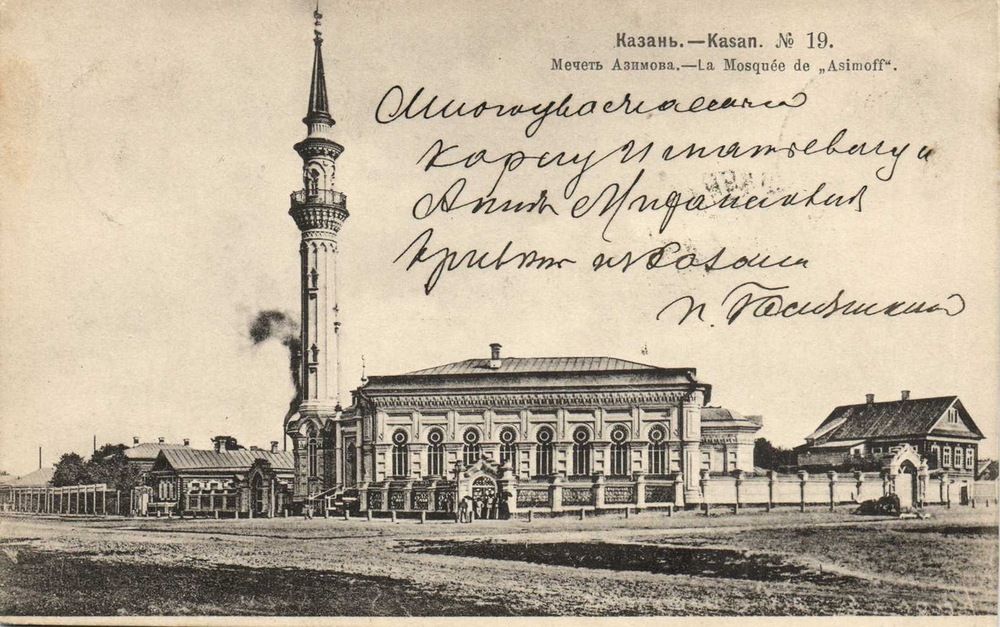

«В широкий план первого туркестанского генерал-губернатора, генерал-адъютанта К. П. фон-Кауфмана по устроению Туркестанского края входили и заботы его о русском образовании туземцев. К этому трудному и сложному вопросу покойный генерал отнесся с полным вниманием и осторожностью…