Елизаветинский институт (Москва) |

Елизаветинский институт (Москва)

Из Википедии — свободной энциклопедии

| Елизаветинский институт | |

|---|---|

| Прежнее название | Московский Дом Трудолюбия, Елизаветинское училище |

| Год основания | 1825 |

| Расположение | Москва |

Елизаветинский институт благородных девиц — закрытое учебное заведение в Москве для дочерей дворян, военных, купцов и духовенства[1].

Содержание

Основание

Первоначально это был «Московский Дом Трудолюбия»; основан в 1825 году женой губернатора, княгиней Т. В. Голицыной. Дом существовал на благотворительные взносы и средства: Александр I назначил ежегодную сумму в 13 тысяч рублей; купец Губин пожертвовал 150 тысяч рублей; ежегодные суммы выделялись Московским городским обществом[2].

История

Учебное заведение было основано для воспитания бедных девушек, преимущественно сирот. Первыми воспитанницами стали 24 девушки от 7 до 11 лет, которые должны были воспитываться здесь до двадцатилетнего возраста. Позже стали принимать не только сирот, но и девушек из хороших семей, которые вносили плату за обучение. Девушкам давали элементарное образование, а за дополнительную плату обучали музыке и танцам. В 1833 году количество учениц разрешили увеличить. В 1847 году Московский Дом Трудолюбия был переименован в Елизаветинское училище в память об императрице Елизавете Алексеевне[2].

В училище было 6 научных классов, в которых проходили закон Божий, языки русский, французский, немецкий, математику, историю, географию, музыку, пение и танцы. В Елизаветинском Институте обучались дети офицеров и военных, из небогатых семей, поэтому выпускницы становились педагогами, гувернантками[2].

В институте некоторое время фортепианные классы возглавлял С. В. Рахманинов; преподавали М. Левин, Э. Метнер, А. Гедике, А. В. Никольский. Рисунок в 1891—1893 годах преподавал С. В. Малютин.

После 1917 года Елизаветинский институт перестал существовать и в здании находился Московский областной педагогический техникум им. Профинтерна, а с 1931 года — Московский государственный областной университет.

Начальницы

- 1849 — 1850: Анна Михайловна Дараган (1806—1877), русский педагог и детская писательница.

- 1850 — 1854: Екатерина Петровна Липранди (ум. 1874), сестра И. П. Липранди, после 1854 года начальница Иркутского института.

- 1882 — 1889: княжна Наталья Сергеевна Горчакова (1826—1903), сестра Е. С. Горчаковой; с 1880 года начальница института в Саратове.

- 1889 — 1895: Светлейшая княжна Елена Александровна Ливен (1842—1915), с 1895 года начальница Смольного института благородных девиц.

- 1895 — 1898: Ольга Александровна Давыдова (1856—1923), сестра предыдущей, вдова потомственного почётного гражданина В. П. Давыдова. Начальница школы Типо-литографии с 1899 года, владелица Общества распространения полезных книг. Жила в Москве, в собственном доме на Ордынке. Имела много домовладений в Москве.

- 1898 — 1902: княжна Мария Михайловна Черкасская (1846—1933), выпускница Московского Екатерининского института.

- 1902 — 1908: Ольга Анатольевна Талызина (1861—после 1926), внучка А. И. Талызина.

- 1908 — 1910: Анна Николаевна Унковская (1848—1927), вдова адмирала И. С. Унковского.

- 1910 — 1917: Анна Ивановна Хвостова (1866—1938), дочь предыдущей, вдова С. А. Хвостова.

Расположение

Здание на Вознесенской улице (ныне ул. Радио дом 10, стр. 1) было пожертвовано для Дома трудолюбия его владельцем Н. Н. Демидовым. Первоначально здесь в начале XVIII века была усадьба И. Ф. Ромодановского с липовым парком и прудами. Затем дом принадлежал М. Г. Головкину, а в середине XVIII века при Н. А. Демидове был построен дом в стиле барокко, а территория стала в два раза просторнее[2]. При институте также находился домовый Троицкий храм.

Источники

Ошибка в сносках?: Тег <ref> с именем «c», определённый в <references>, не используется в предшествующем тексте.

Эта страница в последний раз была отредактирована 20 сентября 2018 в 10:37.

Эта страница в последний раз была отредактирована 20 сентября 2018 в 10:37.

Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).

|

Метки: дворянское образование институт благородных девиц |

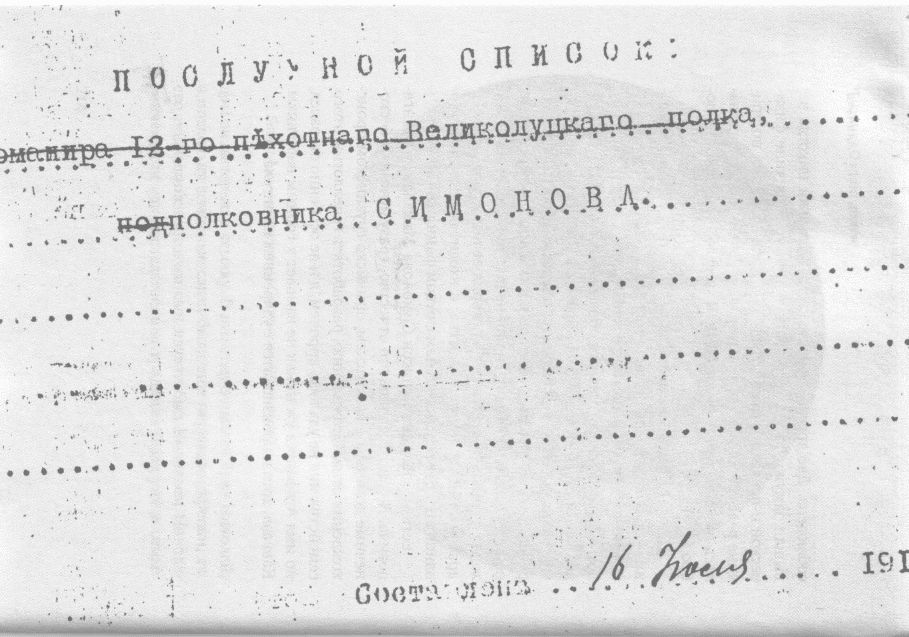

Московский Елизаветинский институт благородных девиц |

Московский Елизаветинский институт благородных девиц |

Мама родилась и жила до 9 лет в г. Калуге, где жили ее родители. Отец ее был военный, штабс-капитан. Детей было много, а в живых осталось только трое — умирали все взрослые. Бабушка рано осталась вдовой и перенесла много нужды и горя. После смерти мужа она получала пенсию 9 рублей с копейками, умер старший сын, будучи уже офицером, вся надежда была на него. За ним пошла на тот свет его сестричка 14 лет. Последнею умерла замужняя дочь. Бабушка была религиозна, кротко переносила свои несчастья. Такою мы ее знали всегда. А говорили, что мужем командовала.

Жила семья так, как жили в то время все в провинции: служили, играли в карты, вышивали, справляли именины, крестины, постились, говели, причащались. Театра и кино не было. В Москве и то было только два театра. Один раз ездила бабушка с детьми к своим родителям в Крым, на родину, где она жила до своего замужества и хорошо говорила по-татарски.

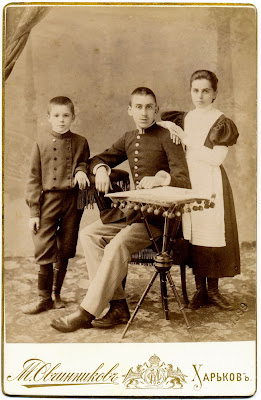

После смерти отца мою маму отвезли в Москву и поместили в Елизаветинский институт на казенный счет, а двух братьев в Кадетский корпус как сирот военного. Это было в 1849 году.

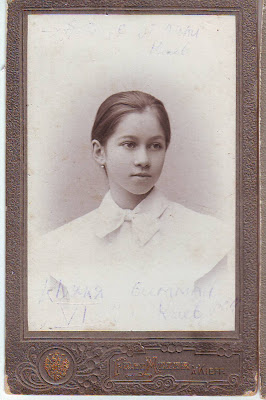

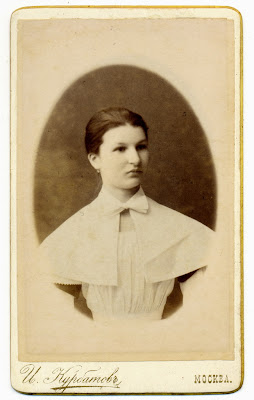

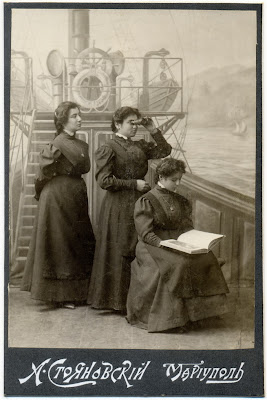

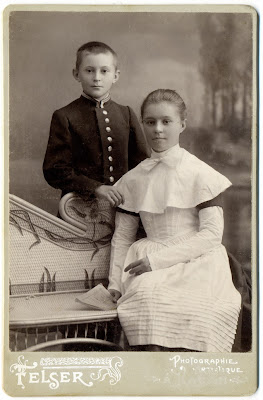

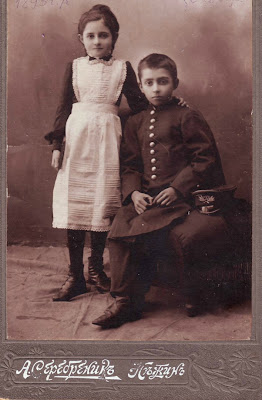

Елизаветинский и<нститу>т находился на улице Гороховской, где он сейчас и стоит. Дом стоит в глубине двора, но, тем не менее, стекла в окнах замазаны мелом. Сюда ввели мою маму, девочку-дикарку, надели на нее длинное до пола, жесткое камлотовое зеленое платье, белый фартук и пелеринку, туфли без каблуков и сказали: “Ну вот, теперь ты институтка, учись хорошим манерам, слушайся классную даму, будь умница!”, благословили и уехали. Двери захлопнулись, на 6 лет заперли девочку в дом без окон и дверей, отрезали от жизни, и началось воспитание особой породы женщин-институток с превратными, уродливыми понятиями о жизни и людях.

Во главе учебного заведения была начальница, непременно дама, вдова генерала, светская, иногда бывшая придворная фрейлина с шифром. Шифр — это нечто вроде ордена, с бриллиантами, носимый на груди. Этим знаком награждались ученицы-отличницы по окончании курса, он заменял медаль.

Научных классов было 6, в каждом особая надзирательница и классная дама. Предметы проходили: закон Божий, языки русский, французский, немецкий, математику, историю, географию, музыку, пение и танцы.

При Институте был великолепный сад с вековыми липами и дубами, куда воспитанниц водили парами гулять. Это единственное место, куда они выходили из своей тюрьмы. Позднее институток стали водить и по улицам.

Начальницу ученицы обязаны были называть “madame”, учителей — “monsieur”.

Учителя все подбирались старые, хромые, кривые, на костылях — во избежание соблазна для девиц, а также и для молодых классных дам. Но несмотря на все эти меры, девицы влюблялись и в хромых, и в слепых, и в истопников, и в священника, и в ламповщика. Они “обожали” даже учениц старшего класса. Учителя боялись сделаться предметом обожания, потому что это грозило им удалением из Института. Карманы их пальто были полны надушенных записочек с объяснениями в любви: “Душка! Обожаю! Божество!” — и перемежались со стихами самыми сентиментальными, иногда собственного сочинения. Однообразие жизни в И<нститут>е невольно пополнялось такими развлечениями. Утром подымали учениц рано, в 6 1/2 час. Все парами шли умываться, делать туалет. Сами убирали свои постели в дортуаре. Шли опять парами в зал, где молились Богу, потом тем же порядком в столовую пить чай с хлебом и сахаром и потом в классы на уроки.

Ученицы обязаны были говорить между собою один день по-французски, другой по-немецки, и если кто забывал и заговаривал по-русски, тому на шею вешали вырезанный из бумаги язык, ученица с этим красным длинным языком должна была сидеть на уроках, ходить гулять и т. д. до тех пор, пока кто-нибудь еще не оговорится, и тогда это украшение переходит к другой.

Один раз проговорилась сама классная дама, немка. Только что кончился завтрак, осталось только доесть ватрушки, и чтобы не терять золотое время, а идти скорее гулять в сад, немка крикнула по-русски: “Живо! шлеп в рот, ватрушка на голова, в сад!” Она хотела сказать: “Шляпы на голову, ватрушки в рот!”, но спуталась. Ученицы тотчас исполнили ее распоряжения: взяли в рот шляпы, а ватрушки устроили на голове и так парами пошли в сад и хотели ей надеть язык на шею.

После прогулки были уроки и обед из трех блюд. Кормили хорошо.

Хотя их и учили хорошим манерам, однако за обедом, если подруга не доедала своей порции и у нее на тарелке оставался какой-либо кусочек, никого не шокировало, если какая-нибудь из соседок спросит: “Ma chère! Ты не будешь доедать? Позволь мне взять и скушать!”

Учителя были хорошие, так что их ученицы имели достаточные во всем понятия, кроме естественных наук — физики, химии, зоологии. К чему это им? О высшем образовании для девиц и помину не было. Их готовили быть хорошими женами и украшением общества. Даже хотели сделать из них домашних хозяек, и институтки назначались на дежурства в кухне, где им надевали фартуки и они учились варить суп и делать котлеты.

Но вечное хождение рядами и парами, сегодня как вчера, точно арестанты, прикованные к тачке, томило девочек, они скучали, а от скуки придумывали себе всякие развлечения.

Ну, разве не приятно, ускользнув от зоркой Каролины Карловны, удрать в коридор и засунуть в карман пальто учителя мосье Робера (на костылях) надушенную записочку, а встретив его в коридоре, прошептать ему страстно: “Обожаю! Душка!”? Некоторые энтузиастки доходили до того, что из подкладки пальто своего предмета обожания вырезали кусочки на память в дортуаре.

Проникали какими-то судьбами книги старинных писателей, переводные романы, и читались эти запретные книги по ночам в дортуаре, а иногда и в классах. Желание посмотреть на Божий мир из-за каменных стен Института заставляло проскабливать в замазанных стеклах дырочки, глазки. Начитавшись приключений, им хотелось испытать и самим сильные ощущения. И вот выискались две смелые, придумали остаться в глухом парке одни на всю ночь и потом рассказать подругам свои ощущения. Весь класс затрепетал и принимал участие в этом предприятии, чтобы проделку их не заметила классная дама. Скрыть отсутствие двух подруг вовсе было нелегко.

Нагулявшись после обеда, все пошли в дом, а две девицы, спрятавшись за деревьями, остались в саду. Они забрались в самое страшное, в самое глухое место, так называемую “темную аллею”, куда и днем-то все боялись заходить. Там деревья были до такой степени высоки и густы, что неба не было видно. Тут, усевшись на скамейке, прижавшись друг к другу, продрожали они всю ночь до утра, прислушиваясь к каждому шороху и скрипу деревьев, писку ночной птицы и т. п.

Когда утром вывели учениц гулять, они, конечно, прежде всего в страхе бросились узнать, живы ли их подруги. А те чувствовали себя героями. И начались рассказы о страшной ночи. Не меньше страха натерпелись за них и ученицы, оставшиеся в Институте, особенно когда пришлось делать кукол на их постелях, чтобы классная дама не узнала о их проделке.

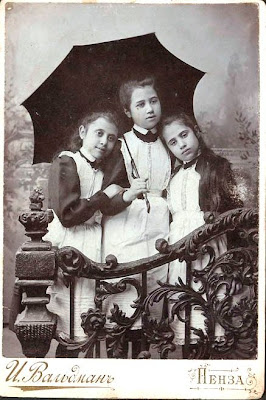

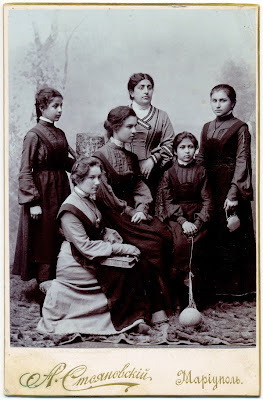

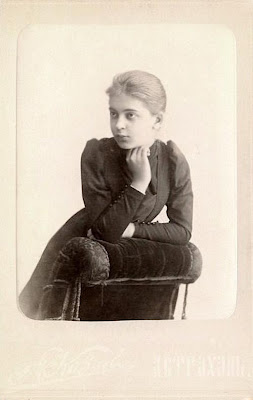

Среди учениц было много одаренных, талантливых, были поэтессы, музыкантши, певицы и танцорки.

Учителями в области искусства были лица исключительные. Так например, Вивьен, известный композитор и пианист, ученик Гензельта. Моя мама отличалась в музыке и в литературе, и в старших классах, будучи 15—16-летней девочкой, играла на публичных вечерах в Институте трудные вещи. При этих выступлениях она испытывала каждый раз мучительное волнение, до того невыносимое, что однажды, не в силах его превозмочь, она расковыряла себе палец вилкой, вырвала целый кусочек мяса, предпочитая адскую боль, лишь бы не выступать перед публикой.

Начальницей Института была мадам Дараган, высокопоставленная вдова. Она относилась к детям хорошо, мягко, даже была ко многому снисходительна, так как была умна и понимала, что многие шалости детей происходили от избытка жизни, от скуки, однообразия порядков Института.

Дети ее любили. Им прививали благородные понятия, они были наивны, но скромны, нравственны, честны. Эмансипация еще не коснулась девушек тех годов, никто из них не стремился к высшему образованию.

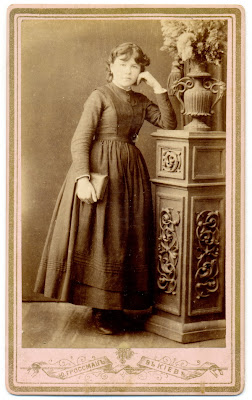

Елизаветинский Институт принимал детей офицеров и военных не из великосветского общества, все они были небогатые и знали, что их будущее — это труд, все они будут педагогами, гувернантками с ранних лет. Ну, а пока они учились, шалили, обожали, развлекались, как могли.

При Институте была церковь, священник и причт. Чинить ризы должны были ученицы. Для этого ризы доставлялись в музыкальную комнату, куда собирались девицы, и начиналась работа. Классная дама, видя, что дети заняты, оставила их одних.

Но вот чинка закончена и одна шалунья надевает на себя красную ризу дьякона, перекидывает орарь через плечо и басом произносит: “Паки, паки миром Господу помолимся!” Другая тотчас облачается в ризу священника и старческим голосом шамкает: “Аминь!” Поднимается смех и веселье, все наряжены в ризы, мама села за рояль (в ризе), играет польку, все кружатся, пляшут, а “дьякон” откалывает русскую, “бал” доходит до апогея. В эту минуту дверь открывается и входит классная дама. Сразу все замерли, онемели, как в сказке “Спящая красавица”, — уснули в тех позах, в каких пронзил их взор классной дамы. От пережитого страха опомнились только в дортуаре в постелях. Не был ли то сон? Нет, починенные ризы висят в шкафу. Классная дама храпит, лампа горит. Что-то ожидает их завтра? Однако начальство решило не придавать особенного значения такому происшествию, ограничились маленьким внушением, по-семейному. Но вот еще случай: рассердились девушки на свою немку — она была груба и обидела их. Тогда хорошенькая и гордая полька Лидия Арамович сказала: “Ты меня обещала высечь, а я тебя еще раньше высеку!” Гуляя в саду, она сорвала несколько прутиков, принесла в дортуар, привязала прутики один к другому, сделав длинную удочку, и спрятала ее за кроватями.

Вот пришел момент молитвы и укладывания в постели. Дежурная проверила, все ли на местах, потушены ли лампы. Все стихло, спит весь дортуар, похрапывает Каролина Карловна. Не спят только Лидия Арамович и несколько ее ближайших соседок. Она достает прут из-за кровати и через соседние постели ударяет им слегка Каролину Карловну, которая просыпается и не может понять, кто ее хлестнул. Оглядывается, видит, что все спят, тихо. Что такое? Быть может, это во сне? Она укрывается потеплее и засыпает, но вскоре ее вновь будит удар хлыстом, и тут она вскочила. Что за притча? Кругом все спят. Тогда она пустилась на хитрость: легла, но не заснула, а когда прут вновь коснулся ее спины, она ухватилась за него рукой и задержала. Арамович в эту минуту свой конец отпустила, и весь хлыст перешел в руки классной дамы. Та встала, вымерила расстояние от своей кровати и поняла, что хлыстом действовала Арамович, которая притворилась крепко спящей.

Каролина Карловна подняла ее с кровати.

“Становится, гаткий тефчонка, на коленка!” — приказала она. Арамович у самого изголовья стала на колени. Озябнув и взволновавшись К<аролина> К<арловна> крепко заснула. Арамович за ней следила и тотчас же громко всхлипнула и позвала: “Каролина Карловна! Pardonnez-moi! Простите меня!” — “Гаткий тефчонка, стой то утра! Не мешайт спать!”

Только что Каролина Карловна вновь захрапит, Лидия толкает ее в бок и говорит: “Каролина Карловна, pardonnez-moi!” Это повторялось раз пять или шесть, пока, наконец, измученная классная дама отпустила Лидию на ее кровать. Конечно, многие ученицы не спали и потешались, пока происходила эта комедия. Наутро ждали наказания, но добрая Каролина Карловна не раздула истории и не вспоминала больше о ней, чем вызвала в ученицах большое к себе уважение и любовь.

К начальнице, мадам Дараган, однажды приехал ее сын-офицер в блестящем мундире флигель-адъютанта.

Весть об этом облетела все уголки Института.

В полутемном коридоре возле квартиры начальницы замелькали фигурки в пелеринах, запасшиеся всеми атрибутами обожания, как то: записочками, одеколоном, ножницами и, главное, полными любви сердцами. И вот он вышел и победил все эти сердца, заранее ему преданные.

На него посыпался дождь записочек с нежными излияниями, в карманы ему подсовывали сувениры, ухитрились вырезать кусочек подкладки у мундира. Выпрашивали на память перчатку, пуговицу, сами отрезали, не говоря об одеколоне и духах, которыми его поливали, посылая нежные слова: “Душка! Божество! Обожаю! Кумир!”

Флигель-адъютант был поражен, за всю жизнь еще нигде он такого успеха не имел. Он рассказал об этом приключении матери, а она, чтобы он не подумал, что ее дети такие дикари, устроила у себя чай, на который были приглашены интереснейшие из учениц, чтобы показать, как они умеют себя вести в обществе.

Ему предстояла превеселая комедия.

Он веселился от души, наивные их вопросы и ответы приводили его в восторг. Они спрашивали: кого он обожает, какого цвета волосы он носит в медальоне на шее, скольких девиц он похитил, дрался ли он на дуэли? Просили показать медальон, где хранились локон или прядь волос обожаемой девушки. Он уверял, что такого медальона и локона у него нет, а они не верили. И сведения из прочитанных романов говорили противное.

Пили чай с вареньем. Мосье Дараган не доел в блюдце варенье, тогда самая смелая и игривая из институток обратилась к нему с вопросом: “Вы не будете доедать? Отдайте мне, я доем!”

Его мать просто сгорела от стыда.

“Ma chère! Берите же варенье из вазы сколько хотите!”

После этого начальница сидела, как на иголках, следя, не мелькнут ли ножницы в покушении на завиток волос ее сына и подкладку его мундира. А он был весел и доволен спектаклем, причем мог убедиться в их хороших познаниях французского языка и музыки. Сказал, что они все очень милы и оригинальны. Они все-таки выпросили у него на память какой-то шарфик, разрезали на кусочки и спрятали около сердца, а Лидия Арамович успела спрятать окурок его папиросы и также хранила на память.

Этот чай у начальницы на всю жизнь запечатлелся у них в сердце.

Но вспышка обожания, всеобщая, так сказать, нисколько не помешала обожать своего священника, они делали ему к Вербной субботе изящнейший porte-bouquet из воска: цветок, роза, например, где посредине было отверстие вставлять свечу. В эту субботу получали такой подарок все, кто был обожаем, любимые учителя и классные дамы. Всю всенощную стояли с зажженными свечами. Даже ламповщик, которого институтки тоже обожали, не бывал лишен такого подарка. Воспитанницы бессознательно проявляли демократизм. В коридоре, где он шел грязный, весь пропитанный керосином, с лампами и тряпками в руках, на него летели бумажки с объяснением в любви и одни и те же возгласы для всех: “Обожаю! Божество! Душка!” Им надо было излить свои чувства, и им было все равно, на кого они их изливают. То были не одни только мужчины, обожали молоденьких пепиньерок, старших воспитанниц, помощниц классных дам.

Я припоминаю рассказ одного почтенного полковника М., у которого жена была институтка; вот что она ему сообщила. Она кончила курс в одном из Петербургских институтов. На акте собралось много гостей, родные, начальство, учителя. Ученицы сняли свои зеленые платья и все надели белые, модные и сияли молодою прелестью и туалетом. С сегодняшнего дня они уже не институтки, их развезут по всем концам России, друг друга, быть может, они уже никогда больше не увидят. А как им жаль расставаться с учителями, классными дамами, начальницей! Шесть лет прожили все вместе, многие плакали. Акт шел торжественно, демонстрировались таланты, кто играл, кто пел, кто танцевал, кто читал стихи, иногда своего сочинения. Им вручили дипломы, все их поздравили, и учителя в первый раз за все шесть лет удостоили выпускниц пожатия руки.

Среди учениц была одна несчастливица, не получившая диплома, она была в стороне, никто не обращал на нее внимания. Она завидовала и была полна злобы.

Когда дипломницы вошли в дортуар, их там встретила неудачница такими словами: “Ну, чего вы радуетесь, дуры? Учителя вам руки пожали, а вы в восторге? Да вы знаете ли, что теперь получится? У вас теперь у каждой родится по ребенку!” Это был удар грома, все онемели. А злобная девушка, заметив, какое впечатление произвели ее слова, продолжала рисовать всякие ужасы. Девицы заревели, рев перешел в рыдание, и все толпой двинулись к начальнице, к их бывшей madame, которая всегда разрешала всякие сомнения.

Увидав своих детей в необычайном волнении и слезах, она испугалась и вскричала: “Что случилось? Несчастье произошло? С кем? Говорите скорее!”

“Да, madame! С нами большое, непоправимое несчастье!” — и слезы мешают говорить. “Да что же такое? Говорите скорее!” — волнуется Дараган.

“У ... нас... у ... каждой будет ... по ребенку”, — чуть слышно прошептала одна девушка, остальные зарыдали.

Начальница зашаталась — шесть лет оберегала! Она, верно, ослышалась? “Что, что? Повторите!”

Они подтверждают. Начальница схватывается за голову. Она проводит рукою по лицу, как бы желая убедиться, что она не спит.

“Молчите, дети, молчите! В этом надо разобраться. Откуда вы знаете, и как это с вами случилось? Говорите!”

“Нам сказала Покровская”.

“А она откуда знает?”

“Она говорит, что учителя пожали нам руки, значит, мы родим по ребенку!”

“Ах, так это вот откуда!” — говорит начальница со вздохом облегчения. Она сразу все поняла и начала успокаивать бедняжек.

Изолированность от мужчин в Институте создавала страх перед ними. Мужчин надо бояться, это опасное, погибельное существо.

Шесть лет видеть одних уродов и старых учителей да грязного ламповщика; даже прочистив дырочку в замазанном мелом стекле, нельзя было разглядеть, какие существа населяют улицы, дома и т. д. Выйдя из Института на свет Божий, они казались дикими, странными. Они краснели от каждого слова, стыдились есть при мужчине, говорить. Не знали, куда деть руки, ноги, как впервые вышедшие на сцену артисты. Тяжело было смотреть на страдалиц.

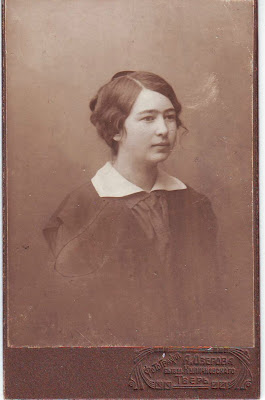

С моею мамой тоже была тяжелая история. Ее мать не могла принять ее к себе из Института, т. к. сама жила у сына. Маме пришлось прямо из учебного заведения ехать в чужую семью гувернанткой и учительницей закона Божьего, русского языка, музыки к девочке семи лет, княжне Шаховской.

Первые дни ее пребывания в семье Шаховских были пыткой для нее и окружающих.

Привезли какого-то дикого зверька: не ест, не пьет, не говорит, краснеет до слез при обращении к ней князя. Придумали отдать ее на время к матери и брату, чтобы ее немного приучили к людям. Рекомендовали собирать дядиных знакомых, вывозить на вечера и балы, в театры и т. д. Эти меры дали благие результаты. Через месяц мама возвратилась уже менее дикая, и при хорошем влиянии княгини превратилась в нормальное существо, т. е. по тому времени, конечно. Жизни-то она все равно совсем не знала.

Даже вот и теперь, вступив в новую жизнь в чужой семье, какие условия ее окружали, и не все так же ли она была от жизни отделена? Она получила хорошенькую комнатку, прекрасный стол, она не знала, откуда берется ее чистое белье, у нее была горничная, специально ей служившая. Ни забот о жизни, ни тяжелого труда она не знала.

В хозяйственных делах все институтки были близки к той помещице у Щедрина, которая приказывала повару не жарить сразу всего теленка, а отрезать одну половинку, а другую пустить погулять. А шесть лет спустя, после такой жизни у чужих на всем готовом, мама, выйдя замуж, задумала сразу стать образцовой хозяйкой и взять в руки кухню. Началось с того, что она стала выдавать кухарке продукты на обед.

“Сделайте воздушный пирог, — говорит она. — Сколько вам нужно яиц?”

“Да не меньше 12 сударыня”.

“Пожалуйста, отбирайте!”

Кухарка зажигает огарок и начинает на свет просматривать яйца:

“Вот это гнилое, кладу в сторону, а вот это хорошее, а вот это опять гнилое, еще гнилое”.

И так, обманывая, она набирает вместо 12 — 24 яйца и уносит их в кухню, где получается великолепная яичница для кума кухарки.

А мама, очень довольная своей деятельностью, говорит мужу: “Николенька! Я недурно справляюсь с хозяйством, я выдаю кухарке всю провизию сама”.

Кстати уж расскажу еще о наивности замужней институтки, а также и ее замужних подруг. В Москве в ту пору раза два в год купцы объявляли дешевую распродажу товаров. Это была всякая заваль, которую вытаскивали из амбаров и подвалов, всякий брак и гниль, раскладывали соблазнительно на прилавках для соблазна дам. А московские дамы, интеллигентные, светские, ждали этого дня торговли с жадным нетерпением.

Уж давно необходимо было мадам Крыловой купить для своей дочки Юленьки новенькое платье, но она все откладывала до “дешевых товаров”.

Над каждым магазином развевались полотнища с крупной надписью: “Дешевые товары”, “Дешевая распродажа”.

А дамы разъезжали на извозчиках и собственных лошадях, иногда с ливрейным лакеем на козлах, и наполняли магазины, влекомые страстью к дешевой покупке. Мама моя тоже поехала первый раз в жизни, и отец дал ей 100 руб., по тем временам сумма большая, когда чиновник с семьею жил на 25 руб. в месяц.

Довольно быстро мама вернулась, а няньки и лакей несли за ней покупки, всякие картонки, свертки и пакеты.

“Николенька! Мне не хватило денег, а еще многое не куплено”.

Едет опять, возвращается оживленная, всех знакомых встретила “на дешевых товарах”, и как все дешево.

Начинается разборка покупок, пришла бабушка, вся прислуга обступила в ожидании вскрытия пакетов, в тайне души надеясь, что может и о них не забыли, на платьице купили.

“Николенька! Я купила дюжину перчаток, баснословно дешево! Все равно приходится часто покупать, а так ведь практичнее — сразу? И номер мой. Надо померить”. Берет пару и надевает на левую руку. А где же на правую руку? Перебирает в коробке, оказывается, все перчатки на левую руку. Туфли оказались с разными номерами, нельзя носить. Развертывают материю, а она вся в дырах.

Удивление, разочарование, досада!

А при свидании все любительницы дешевых товаров делятся неудачами, смеются над своей непрактичностью и дают слово на будущий год ни за что не ездить.

Но еще ни одна не сдержала слова.

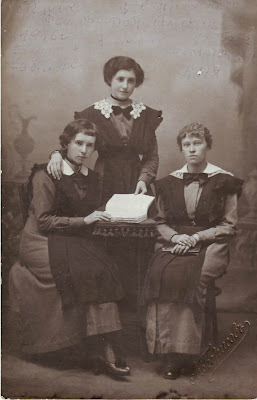

Сильно сдружил Институт воспитанниц между собою, и чем ближе подходило время разлуки, тем больше грустили они. Ни одна из них не знала, как сложится ее жизнь. Большинство были сироты, их ждал чужой дом и труд, а сами-то они были еще дети 16 или 17 лет.

Готовились к акту. Мама разучивала трудный концерт Гуммеля с оркестром. Она сочинила музыку к тексту, написанному ее подругой Писаревой. Эту песню должен был петь институтский хор. Между прочим, хором управлял дирижер Багрецов, очень известный музыкант. Начало песни я помню, вот оно:

Пришла пора, мы расстаемся,

Наш благодетельный приют,

В тебе мы больше не сойдемся,

Благословенный Институт!

Здесь годы юности и счастья

Беззаботно так прошли,

Без тревог и без ненастья,

Мирно наши дни текли.

Танцорки танцевали “качучу” с кастаньетами, в костюмах. Другие танец балетный с шарфами. Пели арии и романсы. Публики на акте было много: родители, приехавшие за дочерьми, начальство, знакомые начальницы, классные дамы, учителя. Все были в восторге. Было торжественно. Говорили попечитель и священник напутствие девушкам, выходящим из Института на свет Божий, все их поздравляли, говорили пожелания. Но они не радовались, что уходят отсюда в неизвестность.

Переодетые в свои платья, они горько плакали, прощаясь с начальницей, кл<ассными> дамами и друг с другом.

Большинство разъехалось, но несколько учениц остались в Москве, и они до смерти поддерживали дружбу между собой. Они все были замужем, и их дети стали нашими друзьями.

То были Лидия Арамович, Писарева, Кокошкина, Мушникова, Чешихина, Богуславская.

Дочь Чешихиной была замужем за профессором Бутлеровым в Петербурге.

Рамазанова А. Н. Елизаветинский институт, 1849—1854 гг.

http://duchesselisa.livejournal.com/126825.html

|

Метки: москва дворянское образование институт благородных девиц |

Убийство Царской семьи: была ли санкция Центра? |

Убийство Царской семьи: была ли санкция Центра?

- Jul. 29th, 2015 at 6:53 PM

6. Левые эсеры

В чем же природа неподчиннности Екатеринбурга центру, проявленная в целом ряде событий 1918 года? Смею предположить, что ответ на этот вопрос лежит в существенном влиянии на Уралсовет левых эсеров. Влияние кстати могло быть разного харрактера, например, соревновательного.

Пойдя в данном направлении мысли я вышел на кандидатскую диссертацию «Левые эсеры на Урале 1917–1918 г.г.» историка М.И.Люхудзаева. Он пишет: «На Урале левые эсеры являлись внушительной политической силой, а представительство их в советах стало значительным, особенно к концу весны 1918, когда наметился рост их фракций в губернских и уездных исполкомах». По данным Люхудзаева, число левоэсеровской организации на Урале увеличилось с 4 тысяч человек в январе 1918 г. до 15–18 тысяч к лету 1918-го.

Левые эсеры имели на Урале большое влияние не только в Советах, но и в массах, действительно раскаченных на «царской» теме. Известно, что в Екатеринбурге в тот период собирались значительного размера митинги, требующие расстрела Романовых.

В своей статье вышеупомянутый П.Быков, бывший до мая 1918 г. главой Екатеринбургского совета, рассказывал: «На заседаниях областного Совета вопрос о расстреле Романовых ставился еще в конце июня. Входившие в состав Совета левые эсеры Хотимский и Сакович (оставшиеся в Екатеринбурге при белых и расстрелянные ими) и другие были, по обыкновению, бесконечно «левыми» и настаивали на скорейшем расстреле Романовых, обвиняя большевиков в непоследовательности».

Заявка левых эсеров на власть проявилась именно в эти дни предельно остро – и не только на региональном, но и на общефедеральном уровне. На открывшемся 5 июля V Съезде Советов выявились резкие противоречия левых эсеров и большевиков – прежде всего, по вопросам о Брестском мире, продразверстке, комбедах, а также о соотношении центральной и местных властей. (Тот же Уралсовет весной 1918 г. требовал от Москвы большей самостоятельности).

На следующий день после открытия съезда, 6 июля, левоэсеровский боевик убил немецкого посла Мирбаха. Эсеры преследовали цель спровоцировать войну с Германией. Советская дипломатия с огромным трудом уладила ситуацию. Ленин лично ездил в германское посольство и уверял, что виновные будут наказаны.

Добавим, что Германию задевало и возможное убийство царской семьи – немцы неоднократно требовали сохранения жизни немецких принцесс – дочерей Николая. Левые эсеры были и за войну с Германией, и за убийство принцесс. Ленин же только что с трудом отстоял мир, и ему было совсем не нужно обострять международную обстановку.

После этого центральное правительство большевиков приняло решение о подавлении левоэсеровского мятежа.

А Уралсовет – параллельно – принял решение о расстреле царской семьи.

Для утверждения этого решения центром, в Москву с Урала был направлен большевик, военный коммисар Урала Филипп Исаевич Голощекин. В Москве предложение уральцев было отклонено и 12 июля Голощекин вернулся в Екатеринбург.

Ф.И.Голощекин

7. Позиция Ленина

Вот, что известно о перипетиях Голощекина в Москве, со слов участника расстрела царской семьи М. А. Медведева (Кудрина):

«Вечером 16 июля н[ового] ст[иля] 1918 года в здании Уральской областной Чрезвычайной комисси […] заседал в неполном составе областной Совет Урала. […]

Когда я вошел, присутствующие решали, что делать с бывшим царем Николаем II Романовым и его семьей. Сообщение о поездке в Москву к Я. М. Свердлову делал Филипп Голощекин. Санкции Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета на расстрел семьи Романовых Голощекину получить не удалось. Свердлов советовался с В.И. Лениным, который высказывался за привоз царской семьи в Москву и открытый суд над Николаем II и его женой Александрой Федоровной, предательство которой в годы Первой мировой войны дорого обошлось России.

— Именно всероссийский суд! — доказывал Ленин Свердлову: — с публикацией в газетах. Подсчитать, какой людской и материальный урон нанес самодержец стране за годы царствования. Сколько повешено революционеров, сколько погибло на каторге, на никому не нужной войне! Чтобы ответил перед всем народом! […]

Я. М. Свердлов пытался приводить доводы Голощекина […], но Ленин стоял на своем:

— Ну и что же, что фронт отходит? Москва теперь — глубокий тыл, вот и эвакуируйте их в тыл! А мы уж тут устроим им суд на весь мир».

Напомню, что партия левых эсеров 11 июля уже была объявлена большевиками вне закона. Но это – в центре. А на местах эсеры ещё долго будут находиться в Советах, в том числе и в Уральском.

Итог – Уралсовет игнорирует решение Ленина и расстреливает 17 июля 1918 года царскую семью.

Уже цитированный Медведев (Кудрин) в оправдание того, что уральцы пошли против мнения центра приводит следующий интересный аргумент:

«Относительно вольготная жизнь Романовых (особняк купца Ипатьева даже отдаленно не напоминал тюрьму) в столь тревожное время, когда враг был буквально у ворот города, вызывала понятное возмущение рабочих Екатеринбурга и окрестностей. На собраниях и митингах на заводах Верх-Исетска рабочие прямо говорили:

— Чегой-то вы, большевики, с Николаем нянчитесь? Пора кончать! А не то разнесем ваш Совет по щепочкам!

Такие настроения серьезно затрудняли формирование частей Красной Армии, да и сама угроза расправы была нешуточной — рабочие были вооружены, и слово с делом у них не расходилось. Требовали немедленного расстрела Романовых и другие партии. ( левые эсеры и анархисты прим. И.Ч.)[…]

Не имея санкции ВЦИКа на расстрел, мы не могли ничего сказать в ответ, а позиция оттягивания без объяснения причин еще больше озлобляла рабочих. Дальше откладывать решение участи Романовых в военной обстановке означало еще глубже подрывать доверие народа к нашей партии. Поэтому решить наконец участь царской семьи в Екатеринбурге, Перми и Алапаевске (там жили братья царя) собралась именно большевистская часть областного Совета Урала. От нашего решения практически зависело, поведем ли мы рабочих на оборону города Екатеринбурга или поведут их анархисты и левые эсеры. Третьего пути не было».

8. Уральцы о наличии санкции Центра

Некоторые участники расстрела позже ссылались на якобы существовавшую санкцию центра на убийство царя. Так, один из непосредственных исполнителей убийства Петр Ермаков, который в целом был склонен преувеличивать свою роль в этом деле, говорил о частичном согласии: «На требования Екатеринбургского областного Совета перед центром о расстреле Николая было дано согласие за подписью Свердлова, но о семье, я помню, не говорилось ни звука».

Об этом же писал уже упоминавшийся П.Быков, бывший до мая 1918 г. главой исполкома Екатеринбургского городского Совета: «Советы Урала, расстреливая бывшего царя и действуя в отношении всех остальных Романовых на свой страх и риск [выделено мною – И.Ч.], естественно, пытались отнести на второй план расстрел семьи и бывших великих князей Романовых».

Но существует и множество свидетельств того, что центр не хотел расстрела ни царя, ни царской семьи.

Так, по воспоминаниям сотрудника «Уральского рабочего» В.Воробьёва, у Уралсовета на было санкции на расстрел царя. Вспоминая о приходивших в редакцию в те дни письмах рабочих, он упоминает об опасениях центра за жизнь царя: «Всё чаще в письмах встречались требования немедленного расстрела Николая. Об этом же говорили на рабочих собраниях и митингах. В Москве тоже тревожились за целость бывшего царя. Но здесь опасения были другого порядка: опасались самосуда над бывшим царём, убийства его какой-нибудь анархистской группой».

Что же в реальности произошло после того, как Голощекин вернулся 12 июля в Екатеринбург и привез указание Ленина везти Николая в Москву? Уралоблсовет в этот же день, вечером, постановляет убить всю царскую семью.

Я.М. Юровский

Непосредственного постановления Уралсовета об убийстве царской семьи пока не обнаружено. И, конечно, не найти документа, где бы уральцы подписывались, что действуют вопреки центральному мнению. Но существует ещё одно мемуарное крайне интересное свидетельство Я.М. Юровского, непосредственного руководителя и участника расстрела. В нем Юровский прямо противопоставляет Уральскую организацию и Москву, и вспоминает что в отношении проводника мнения Москвы, Филиппа Голощекина, создавалась психологическая атмосфера травли. Вот что говорит Юровский:

«Нужно сказать, что атмосфера настолько была накалена, что т. Филиппу было крепко жарко. Тут хотя прямо и не говорили, но чувствовали, что и по отношению к нему проявляется «недоверие», в том смысле, что не за одно ли он с Яковлевым, и что не содействует ли он тому, чтобы Николая увезти в центр, и тем самым, как бы шёл против уральской организации. А если принять во внимание, что Яковлев пользуясь доверием центра, так информировал центр, что в результате центром как будто был санкционирован привоз Николая в Москву, а так как Филипп тоже доверенное лицо центра, как партиец и как комиссар, то в свете этих фактов станет понятным выступление против Филиппа, в той резкой форме, как это имело место и ругачка его «верноподданным» всё время и до этого к нему отношения людей, настроенных сепаратистско-местнически к нему центровику государственнику, сказалось с особой силой на этом активе…»

Итак, Травля Голощекика, доносящего позицию Ленина по Николаю, попытки убийства эмиссара Москвы – Яковлева, объявление Уральской областью «революционной войны Германии» (саботаж Бреста). Все эти события иллюстрируют вызывающее противодействие Уралсовета центральной позиции большевистской партии, и странным образом совпадают с позицией партии левых эсеров. И главное, исторический контекст убийства царской семьи подсказывает, что оно было очень не нужно Ленину, который только что спас мир с Германией. И наоборот оно было очень кстати для левых эсеров, пытавшихся именно в этот момент сорвать Брестский мир и спровоцировать Германию.

Ко всему выше сказанному добавим одно интересное свидетельство, упомянутое Пьером Жильяром – учителем детей Николая Романова. Оно еще не разобрано нами, но само по себе достаточно странно для восприятия. Жильяр утверждает, что в 1919 году в Перми ревтрибунал приговорил около 20-ти левых эсеров к расстрелу за убийство царской семьи…

T

|

Метки: романовы |

Дневник гимназистки 1907 год Дневник Е.В. Лебедевой |

Библиотеки

События

Поступление

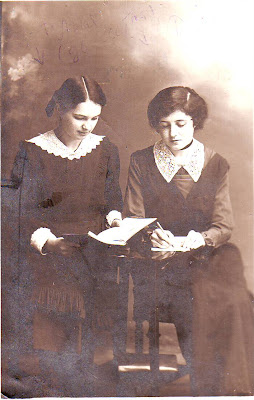

Дневник гимназистки 1907 год

Дневник Е.В. Лебедевой

(Орфография и пунктуация автора дневника сохранены;

курсором выделены имена участников событий, описываемых в дневнике;

жирным шрифтом – географические названия*)

1907 год

________________________________________________________________________________

*см. Справочный аппарат

22 марта – пятница:

«Утро вечера мудренее». О, как я сейчас могу смело сказать эту пословицу. Какое странное настроение! Ей-Богу!.. Отчего это так!.. Что я? От чего! Известно от своих всегдашних мыслей. Но ведь сегодня, кажись, не так было скучно. О, да!. Но почему, почему?.... Мозг, окончательно, устал ото всего. Сердце нетерпеливо грустно бьется. Зачем?... О, Боже!.... Как я завидую сейчас всем. Я, кажется, готова бежать далеко, далеко… за пределы всего земного… Я, окончательно, разбита…… Ничего нет впереди. Все тот же, мрак, холодный и дождливый…. Или лечь спать что ли?.. Но нет! Я не засну. Больным кошмаром мне будет казаться чужое счастье. О, зачем я не Соня? Зачем?... Ах зачем не воин я, ах зачем не богатырь!»… слова… как, они сейчас подходят … одно счастье… это … дневник. Никто, мне не сочувствует. О, как мне сейчас нужно такого человек, которому я, не стесняясь, высказала бы все… все!... Все, что накипело в моей душе с течением времени… Я бы проплакала долго, выплакала бы на груди всю тоску, всю горечь мучительных переживаний. Сердечное слово участья и я бы воспрянула духом. Снова на борьбу с жизнью… Гнулась бы под ударами жестокой судьбы, но все таки бы помнила, что есть человек, которому близко мое горе, который понимает меня. Но этого человека нет. Снова пошлая жизнь обступает меня с суетой и заботами дня. Господи!... Почему я не умру? почему?... Как бы мене легко было-бы если бы вся печаль разлетелась. Но этому не бывать… «Борись смелей» вот святыя слова. Но я не могу далее терпеть… Не в силах я… Грудь безконечно давит тоска. «Ничего лучше не будет» шепчет мне какой-то голос. Да, я верю, что не будет лучше…. Уж видно моя такая доля!.. Но почему так везет Соня[1], почему? А мне? Мне никогда, никогда не повезет. Все новыя и новыя разочарования. Я хочу забыться, не думать об этом, но не могу, но не могу…

Сердце рвется на клочки. Мучительное, тягостное состояние. Но почему оно такое?.. Надо описывать, как прошел этот день и почему он возбудил, растравил заснувшие раны. Ну, начинаю. Сначала в классе не повезло. Пистменную не сделала. Никогда этого со мной не бывало. Но что же делать? И это бывает…. Зато мы и баловались, когда делали! Сержик[2] уж и сам, глядя на нас, смеялся. Мы ему в конце письменной приписали кто что. Я, например, «конец венчает дело» и потом первый раз не сделала письменную, жаль. Соня же «и все!» «Не было времени кончить». А Надя[3] «Не успела кончить, очень жаль!» В общем, в таком роде. Интересно, во сколько он оценит наши работы. Хотя бы по 2, а то вдруг по «ип»… Уж наикрепчайшее будет!.. Ни по чем не спрашивали, и Слава Богу!...

На пустом мы ходили на бульвар[4]. Там был Ваня Лавров[5], он поздаровался с нами. С бульвара мы пошли на почту. Писем нет. Жаль, право, жаль!.. Ведь я 2 письма уже написала Коле Архангельскому[6], а он и не думает отвечать.. Как мне больно это, как невыносимо жалко. Но что же делать? Если бы ему писали Соня или Надя, так он, наверное, бы ответил… А мне?.. Зачем ему отвечать мне: ведь это так неинтересно. «Шантропа» больше ничего…. Но если бы знал он, если бы он только знал, что творится в моей душе. О!!! Он тогда бы пожалел меня, осветил бы мою темную жизнь. Но Напрасно! Счастью не быть!.. Почему я такая странная натура? Почему?.. Ведь и другие небось получают разочарования. Но не падают духом. А я не могу. Я не верю в будущность. А настоящее немило и, постыло…

Придя домой, мы стали ждать Соню. Она скоро пришла. Мы посидели, поговорили, напились чаю и пошли на бульвар. Дорогой, немного посерьезничали, но это не беда!...

Вот и бульвар. Сначала было очень невесело (мне, конечно, но Наде и Соне весело, тут ихние 4 техника[7]). Мы пошли на лавочку, где они сидели с техниками, думая, что техники подойдут к нам, а они и не думают. Мы тогда пошли в беседку.

Стали там царапать вензели. Вдруг видим 2 техника идут к беседке. Поздаровались с Надей и Соней и поговорили с ними но вот они ушли. Через несколько времени мы пошли гулять в аллею. Сзади нас ходили Якушенко[8], Ареша Толстой[9] и Дьяконов[10]. Якушенко чудил как и всегда. Мы прямо умирали на него со смеху. Утром еще мы его встретили, когда шли из гимназии встречать Соню. Он шел в пенсне (черных), но, поровнявшись с нами, снял их. «Что ж рано так гуляете?» спросил он. Немного поговорили и разошлись. А теперь он стал вспоминать, как нас встретил, как он от неожиданности, что увидел нас, разбил пенсне. Ну, и хохотали же мы на него!.. Но вот он ушел. «И не про…» хотела сказать я. Но в это время он снял фуражку, как будто бы предупреждая мое желание сказать, что он и не прощается. Потом мы стали донимать Волхонского семинара[11]. А вчерашние семинары[12] все ходят за нами. Николаев[13] и Азбукин[14] и еще какие-то поклонились. «Чичири»[15] был и ходил с Ваней Кр[16]. Они оба поклонились. «Чичири» подошел и гулял по Сонину сторону. Надо ругаться с ним, а он все разсмеивает. Какие мы все ж таки дуры. Нас оскорбляют, составляют незнамо какия мнения, а мы ничего не можем поделать, стесняемся ругаться. Я начинаю ругаться с ним, а Сонька с Надькой не поддерживают. Как я была зла на них. Представился удобный случай, чтобы защищать свою честь и вдруг мы стесняемся…. А сзади семинары ходят и говорят про нас такие нелепости, про анонимные письма, поют «понапрасну в семинарию ходил!» Дождались слава тебе Господи!... Будет чем вспомнить семинаров. Вдруг, не знаю каким образом, сзади очутились только двое Николаев и еще какой-то. «Добрый вечер!» говорит Коля[17]. «Приятный день!» отвечаю я. «А разве теперь день?» «Да по-моему «да» «Это у вас в Салопенках[18] может быть!» «А вы почем знаете Салопенки?» спрашиваю я. А они тут оба подошли ко мне и стали гулять. Стали разговаривать. Что же оказывается? Этот семинар Паша Щеглов[19]! Вот еще! Все с родней приходится знакомиться. Паша говорит, что он давно искал случая познакомиться со мной. Но все как-то не было удобного случая, наконец, нашелся. «Уж я просил несколько раз Кольку Малинина[20], чтобы он познакомил меня с Вами, а он никак не мог!» «а где же Вы меня видели?» спрашиваю я. «Да в семинарии на вечере».

Николаев[21] стал рассказывать про историю 21 века. Вот куда залез то!... Он говорит, что тогда все будут летать, гостиницы будут для прилетающих. Вот чудак-то!!!... Потом разсказывал как он проводит день… Опять хохот. Коснулись Елисеева[22], Дюдина[23]… (У меня была Сонина книжка. «Дайте посмотреть!» говорит Николаев. Я не даю, а он тогда взял да вырвал и убежал с ней. За ним другие сзади и я уж, окончательно, не знала, у кого книга?...) А впереди идет барышня… Руки назад. А я взяла да книжкой ему по рукам. А он как схватит ее и не дает, наконец я вырвала у него. Потом давай руками трогать его руки, а он взял да и поймал мою руку и не пускает. Насилу я вырвалась. Теперь вот только и началась история с книгой. Один другому ее передает и я окончательно не могу дознаться, где книга?.. Вот уж Соня собирается уходить. Ее идет провожать «чичири». Какая она счастливая, что идет с ним. Хоть он и плохо отзывается о нас, но что же делать. Он мне все ж таки нравится. «Соня, давай книгу!» «А где я ее возьму. Коля у Вас книга?» говорю я Николаеву. «Нет» отвечает он. Оказывается, у Чернаго. Я к нему, он не дает. Ну, словом, никак не могу понять, у кого же в общем, книга?... Соня злится. А я не знаю, что делать?.. Пообещались ей принести завтра книгу.

Мы распрощались с ним и стали гулять окруженные очень многими. «Серенький» какой то, я его совершенно не знаю, придрался ко мне, что как будто бы я взяла его перчатку. А я и не думала. «Покажите свои!» Я показала. «Черный» утянул у меня из кармана Надин шарфик и не дает. Хоть и хулиганы они (а я люблю похулиганить!), но сейчас они мне надоели. Их много очень!... Все обращают внимание на нас. А мы ходим целой гурьбой, хохочем, балуемся… Паша же стал ходить задом, места все заняты. Как бы я была рада, если бы гуляла только с одним Пашей, а то целая тьма! Наконец, мы с Надей решили идти домой. Распрощались и идем. Вдруг я спохватилась, что не взяла у «черного» шарфик. Я скорей ворочаться, а он не дает. Наконец, отдал. С знакомыми и незнакомыми распрощались за ручки и пошли домой. Никто не пошел провожать. Впрочем, и не сладко было бы, если бы кто и пошел. Ведь они пьяные, насколько мне думается. Надя всю дорогу ругалась. Как нелепо провели этот день, но в общем то весело!...

Поэтому-то и плохое впечатление оставил этот день!.. Лучше бы скучать, нежели так безалаберно веселиться!

23 марта – суббота:

Сегодня спросили Надю по закону[24] – 4. На немецком были на бульваре. Завтра собираемся идти в синематограф[25], но вот вопрос, отпустят ли Соню? Она будет отпрашиваться под предлогом на музыкальный вечер Стерн[26]. Надя же не идет с нами. А по правде на Стерю. Надо сегодня идти в Никитскую церковь[27] и спросить у Сони, что ее пустили или нет. Но вот уроки кончились. Идем из класса. А на другой стороне Коля З.[28] и «чичири». Коля снимает фуражку, а Сережа и не думает! Значит, он сердится на нас. Ну, наплевать на него. Пусть! Ведь он виноват, а не мы!... Но все ж таки… Все ж таки мне так жаль, мне так жаль, что мы с ним порвали знакомство. Иду из класса сама не своя… Почему он не кланяется?... Ну, ладно!.. Что будет, то будет…

Вот мы и дома. Пообедали и пошли в церковь к Соне. Сначала зашли на бульвар. Кажись, никого там не встретили. Идем оттуда в церковь. Немного помолились и все вместе пошли по рву к Надиной портнихе. Шли с «нептуном». Сонька его через лужи переносила, наверное, боялась, что он изгрязнит свои очаровательные лапки. Выбрали у портнихи фасоны для кофточек. Оттуда пошли мимо Николо-Козинской церкви[29], думая встретить кого-нибудь (предпологалось «Митеньку»). Но встретили Павлика и Шуру Кл.[30] Павлик поклонился. А я бегу с Нептуном, веду его на ленточке. Если он побежит, то и я обязательно должна бежать!.. Но вот дошли. Соня позвала нас к себе. Надька, по обыкновению, ломалась, не хотела идти… А я уж знаю, ей хотелось. Да только она «стеснялась». А я думаю так, зачем нам «совеститься» друг у друга!

У Сони мы пили чай, она играла нам на рояли такие сердцещипательные вальсы… Прямо за душу хватали!.. Когда пили чай, Соня и говорит: «Если пойдет «кудрявый», то я расшибу окно». И вдруг, о Боже!.. Идет мимо окна Алеша[31], а с ним Зиночка Журбицкий[32] и еще какой-то гимназист. Как Сонька треснет в окно, а сама спряталась… А я говорю, что уж если Алешка идет и то она хочет разбить окно, а что же будет, если пойдет Витя[33]? Ну тогда все окна перебьет!... Напились мы чаю и пошли в палисадник. Ваня, Митя и Миша[34] лазили по деревьям, по крыше, ну, словом, показывали нам свое искусство… Мы хохотали, баловались, но вдруг Надя увидела, что идут Сонина мама и Мая[35]. Мы скорей бежать по черному ходу. Соня нас догнала, спросила, во сколько времени приходить к нам. Мы говорили, что чем раньше, тем лучше, часов в 5 ть!..

От Сони мы пошли на бульвар. Семинаров еще не было, у них идет всеночная…. Но вот всеночная кончилась и семинары посыпали на бульвар. К нам подошел Толя Крылов[36]. Вот еще не было печали. Я совершенно без охоты разговаривала с ним. А сзади ходят семинары… что-то говорят про нас… Вдруг видим идет Витя и приплясывает. «Здравствуйте!» говорит он. Мы засмеялись и поклонились. «Чичири» промелькнул с какими-то барышнями. Николаев и «Черный» поклонились. Проходя мимо нас, Николаев нагнулся к Наде и говорит «добрый вечер!» Надя очень разозлилась на него… Но вот мы собрались уходить. Мне страшно не хотелось, надо уж до конца баловаться… Ну, ладно! Надо смиряться с положением, идти домой… По дороге встретили Колю Малинина с каким то семинариком. Они оба поклонились. Вот я не знаю, знакомы ли мы с другим? Наверно, где-нибудь видались, но сейчас не припомню. Идем и серьезничаем с Надей. Нас догнал Колька Соколов и проводил до дому. Мы его позвали завтра играть с собой в лапту. Он согласился и обещался взять с собой 2х или 3х семинаров. Везет нам! Вечером мы заводили граммофон. Белого Д. В. нет.

(ряд страниц отсутствует)

а уж тут… Как мамаша со двора разгулялась детвора!.. Я заводила все хорошия пластинки. «Черныя тучи» аккомпанирует скрипка. Как чудно!.. Как дивно!.. Мне хотелось без конца слушать эту чудесную игру… Я молчала, не было слов, чтобы выразить то состояние, в котором я находилась, когда граммофон играл «черныя тучи». А «souvenir Kadxs» ??? Очаровательно, прямо!.. Как я люблю музыку!.. Надо заметить, что я. Она заставляет быстрее биться мое сердце, она дает мне жизнь… Музыка проникает охватывает все мое существо… звук… и я уношусь далеко… далеко… Как я, однако, размечталась? Довольно!

24 марта – воскресенье: - в церковь не пошли. Проснулись поздно. Еле-еле стали подниматься. Напились чаю. К курсистам[37] пришел их товарищ Шестаков. Мы давай подсматривать в дверь, «каков он из себя?» У-у-у! Страшный чуть ли не вслух закричали мы и скорей бежать. Я пошла в зал заводить граммофон. А они все сели пить чай. Меня такой смех разобрал, когда я увидала, как Надя угощает курсиста. Она зовет меня пить чай, но я не иду… Потом я подошла к столу, взяла стакан без блюдца и стала около граммофона пить. Но вот все напились чаю…

Курсисты пошли в загородный сад[38] кататься на велосипедах… Скоро пришла Ланеева[39], Женина[40] подруга и пошли в загородный, чтобы оттуда идти играть в лапту. К нам присоединились Володя, Геня и Егорка[41]. Мы с Надей шли впереди. Каждый встречный семинар заставлял нас вздрогнуть. «Уж не Колька ли это со своими товарищами?» Но, слава Богу, их нет!... Но что-то подозрительно: на лавочке сидят какие-то семинары.

Я остановилась, не решаюсь идти дальше. Но и это, оказывается, не они… Но вот я оглянулась назад и увидела Кольку. Он был один. «Слава Богу!» сказала я, а подумала: «Что ж это один то!» Ну, ладно!.. Идем мы. Надо его знакомить со своими. Страшно!.... Как то неудобно. Я скорей бежать вперед, а Надя познакомила Кольку со всеми. Наконец, все тронулись. Решили идти в бор[42]. Шестаков[43] подходит ко мне и говорит: «Я с Вами еще не знаком, позвольте познакомиться, Шестаков!» Я подала руку и отрекомендовалась … Потом он познакомился с Ланеевой. Словом, началось знакомство. В бор идти было очень грязно!... Прямо, по колена… Ну, насилу дошли. Встретили много гимназистов[44] и реалистов[45]. Из них мне поклонились двое: Коля Толстов[46] и Паша Глаголев[47]. Но вот вошли в самый бор. Все разбрелись. Совершенно

Теперь надо писать 21, а то я не писала его.

21 марта: четверг: Уроки прошли вполне благополучно. А завтра письменная по алгебре. Уж наверно не сделаем, а все ж таки позвали Тасю Барщ[48], чтобы вместе с нею заниматься. Она обещалась придти полчаса шестого, а до полчаса шестого можно и в загородный пройтись. Саша поехал на велосипеде. А мы так уж, конечно. Надя пробовала в загородном кататься. Женька тоже, но у них выходило совсем наикрепчайше. Они тогда решили сейчас же идти и попросить велосипед у Медзыховской[49]. А я пошла домой. Около угла увидала Соню. Я от радости не верила глазам. Она идет к нам заниматься. Скоро пришли Надя с Женей при пиковом, конечно, интересе на счет велосипеда. Ждем не дождемся Таси. Наконец терпение лопнуло, ея все нет… Мы решили идти гулять. Мы к чорту алгебру с Сержиком послали и пошли на бульвар. Стали всех, по обыкновению, донимать. И Пушкин[50] и Трилеби[51] и Волхонский[52] попались!... Главное, Пушкин-то мне знакомый, кланяется, а я донимаю его. Скоро Соня ушла. Мы с Надей остались одни. Ходим себе, балагурим кой о чем. Никого не пропускаем.

Вдруг слышим сзади голос «Это Лебедева, да?» «Да» отвечает другой. Я машинально обертываюсь. Оказывается, это два семинара. Они уж обращали на нас свое внимание. Проходя мимо нас, один наклонился и говорит «Я Вас ждала!» Да с такой гримасой, с такой миной, что мы невольно разсмеялись. Проходя же мимо них, Надя говорит: «А Вы… Вы все не шли!» «Вот носит этого-то» Они и стали ходить сзади нас и говорить про меня. Потом коснулись моей родни. Я, конечно, в недоумении. Почему они знаю меня и всех нас?... А они еще больше подзадаривают мое любопытство. Проходя мимо нас, один говорит: «Село Салопенки!» Ну, тут уж окончательно я не могу сдержаться. «Жан» подумала я и говорю Наде: «Когда пройдем мимо, то ты скажи: «А Вы не из мышейского завода»». Сказано-сделано. Но зачем сделано??? Я сама убедилась, что это не Жан[53]. Потом мы с ними как то разошлись. Тут встретился Болислав[54], он поклонился. Потом Сережа Соколов, но как он одет?.. В шляпе… вот чудак то!. Он смеется, но не кланяется, идут сзади строевой и разговаривают.

Немного постояли мы на улице, (народ стоял на улице, так как места не хватало!) и пошли к Ивану Предтечи[55], а из церкви уж народ идет. Мы опять в Благовещенскую[56], еще немного постояли. «Идем теперь на бульвар!» говорю я Наде. «Ни за что!» говорит она: «В церкви не были, а на бульвар идти!» Но она не соглашается. Я взяла тогда да одна завернула за Юрьева[57], а сама хохочу. «А что я на бульваре буду делать одна? Хотя не стать привыкать, ну а все ж таки?!».. Да и страшно! Я тогда решила вернуться. Но Надьку не догоняю… Гляжу она обошла каких то хулиганов, а я прямо прошла около них и говорю: «Что испугалась!?» А она говорит: «А это ты!?» «Да, я!» … Она удивилась. Я перегнала ее. Она за мной. Хохочем. Наконец, взялись под ручку, серьез кончился!.. Вдруг видим на той стороне целая толпа не то семинаров, не то, просто, хулиганов. Кто-то из них крикнул: «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» отвечаю я. «Как поживаете?» «Ничего, слава Богу» отвечает Надя. Вдруг, о Боже! Двое из них перешли на нашу сторону и припустились за нами. Мы от них. Сердце бьется, стучит. Голова болит… Но все бежим. Дух захватывает… Перевели дух, оглянулись, глядим никого как будто нет. Но… вдруг… о, Боже! Надя через несколько времени оглянулась и со словами «бегут!» припустилась что есть духу. Я за ней. Одни пятки сверкают. Наконец добежали!.. Около дома остановились и расхохотались. Вошли домой как ни в чем не бывало!.. А интересно все ж таки кто б это мог быть?..

25 марта – понедельник: Сегодня Благовещенье! Мы пошли в церковь. Я стояла там одна, чему была очень, очень рада. Хотя раз могла я сравнительно усердно помолиться. А впереди стоят Валька с Мишкой[58]. Валька все время оглядывается на барышен, которых было целый цветник! Варя, Лена, Надя, Женя[59], ну, словом много!.. Потом они ушли со своего места. Проходя мимо меня, Валя говорит: «Здравствуйте!»… Они стали сзади наших барышен. Те смеются. Весело им… Я хотела просить Бога, что бы он позволил осуществиться моему желанию. Но что я?.. Ведь грех просить об этом Бога!..

Но усердно молиться я все ж таки не могу. Настроение не благоговейное… веселое… Гляну на Ленку и засмеюсь. Сегодня нужно выпускать птичек на волю. Как я рада за них. Мы решили в складчину купить одну птичку и выпустить ее, но нам не удалось. Всех птичек уже раскупили около нашей церкви. Вот Варя Гречанинова[60] выпустила птичку. Та вспорхнула, весело запела и улетела. Мне невольно вспомнилось: она исчезла, утопая в сияньи голубого дня и так запела улетая, как бы молилась за того, кто ее выпустил. Уж ея нет!.. Она рада, безгранично рада, что она может жить на воле. Нет железной темницы, кругом оживающая природа. Все ликует, манит. Надя Гр.[61] Тоже выпустила птичку, та тоже расправила крылышки и утонула в безбрежном просторе голубого неба. Она снова заживет веселой радостной жизнью, ей все улыбается. О, милая птичка, как я рада за тебя!.. Но… вместе с тем как я завидую тебе!.. Как бы я хотела быть на твоем месте. Улетела бы я подальше от этого мира…… Но не судьба…

А третья птичка в руке у барыни, которая хочет ее выпустить дома. А птичка не чувствует этого… Ея маленькое сердечко уж, наверно, бьет тревогу. Ей, наверно, кажется, что ее опять посадят в ненавистную ей клетку. Я смотрю ей в глазки. Они блуждают, жалостно смотрят на все. Но ничего, милая птичка, погоди. Через какой-нибудь час и ты увидишь своих подруг, будешь весело распевать свои песни…. Но вот обедня кончилась.

Мы пошли домой. Напились чаю. Стали просматривать уроки. Надя пошла учить на окно в сенях и позвала меня. Мы глянули против и что увидели: на балконе в соседнем саду офицер Климов сидит с какой-то барышней. Они смеются. А мы тоже давай хохотать. Друг на друга смотрим и смеемся. А Женька гогочет, как мужик деревенский!... «К экзаменам вместе будем готовиться!» решили мы. Но вот мы выучили кой-как. До Сони пошли в загородный сад с мячиком. Там все баловались с тремя, а потом с 5-ю семинарами. Хотели кинуть в них мячик, но потом не стали. Это все происходило около Яченки. Потом семинары пошли в самый загородный сад, а мы, немного погодя, за ними. Они сели на одной лавочке, а мы почти что visavi на другой. Пересмеиваемся. Я вырезывала вензели на лавочке, а Надя тоже. Я вырезала С. Л. М. С. А. С. Ф. О. Н. А. Чичири, Федя, С. Т., Н. З., В. Л. Вот сколько!.. А Надя немного…

В загородном были Знаменский[62], Заринский[63], Федя Орлов[64]!.. Первые два поклонились, но третий уж, конечно, нет. Когда он прошел мимо нас, я невольно опустила глаза вниз. Потом все ж таки посмотрела на него и засмеялась. А между тем … что творилось в моей душе? … Что? … Все и вся отлетели на задний план. Один Федя наполнил все мое существо… Чувство проснулось, зашевелилось и я не могла сдержать его. Оно рвалось навстречу ему… Но что я получу? Не ясно. Взгляд суровый мне говорит презрительное «нет». И, крылья опалив, зачем я рвуся снова на обжигающий меня так больно свет. Но Федя прошел – я посмотрела ему вслед. Его уж нет… Он ушел. И чувство стало стихать. Веселое настроение дало себя знать!.. По загородному прошел Ник. Леон.[65] с ребятами. Они к нему льнут, как мухи к варенью. Какой он добрый!

Ведь надо же заслужить такую любовь учеников!... Трудно и даже очень угодить на прихотливых, баловни как… Надо уменье. А главное терпенье… Но надо писать про трех семинаров. Надя с Женей прошли около них, а они около нас. Словом. Началось!... Но вот мы увидали, что идут П. С. и А. П. Мы побежали к ним, поздаровались. «Дай», думаем: «покажем семинарам, что мы не самая «шантропа», с офицерами знакомство имеем». Семинары так на нас посмотрели…

Мы пошли к Яченке[66]. Дорогой нам поклонились Порфиша Поздняев[67] и Володя Сахаров[68]. «Сколько у них кавалеров-то знакомых!» говорит П. С. Ал. Петровичу[69]. Немного посмотрев на Яченку, мы пошли снова в загородный и сели как раз напротив тех семинаров. Сидели мы очень интересно. Надя, П. С., я, А. П. и Женя. Семинары смотрят на нас и смеются. А мы тоже!... Да тут еще П. С. разсмеивает и такие вещи говорит, что невольно приходится краснеть. Но вот мы решили идти домой обедать. Семинары тоже шли домой впереди нас. А мы перешли на другую сторону, предварительно убежав от офицеров. Идем и смеемся. Семинаристы тоже. Мы глянем на их сторону и обязательно встретимся глазами. Наконец, нам нужно поворачивать на свою улицу. Мы в последний раз глянули на них и повернули. Впрочем… что я?... Последний!.. Мы смотрели до тех пор друг на друга, пока наконец не скрылись из глаз. Они уж нам посылали и кулаки и воздушные поцелуи и грозили пальцами ну, словом, не поймешь что!

Дома мы посерьезничали как следует с Д. В[70]., что пришли поздно. Но ничего!.. Дело уладилось. Пришла Соня и мы пошли кто-куда: кто в синематограф, кто на Стерн. Но сначала все вместе на бульвар. Только что вышли из дома, как увидели Митю и Ваню, переодетых. Мы пошли все вместе на бульвар. На бульваре как-то с Надей и Женей разошлись. Идем мы с Соней. Вдруг вижу я идет Витя Лун.[71] «А, Витя!» говорю я «Здравствуйте!!» отвечает он и подходит к нам. Соня в удивлении. Он тоже идет в синематограф. Вот хорошо-то!.. Он ходил то по Сонину сторону, то по мою. Встретили много знакомых: Пушкина. Ватопедского, «барышню», Николаева[72] – они все поклонились. Чичири-то! «Вот чего не ожидала!» Проходя мимо нас он посмотрел на меня и поклонился. А Соня даже и не заметила этого. Мне нужно бы ему не кланяться, а я поклонилась. Вот дурра-то я! Впрочем, кто-же сомневается в том, что я дура??? Никто!.. Значит, от меня все станется. Не то что это. Да и потом по одной или даже по двум причинам хорошо, что я поклонилась. Мурочка[73] гуляла с Сахаровым. Проходя мимо них, Сонька и говорит: «?» Ну, и дура же!.. Я даже не знала, что с ней сделать за подобную штуку… Мы курили, сидели на лавочке.

Наконец, решили идти в синематограф. Живо дошли до него. Купили билеты. Долго ждали начала сеанса. Наконец, слава Богу, можно идти!.. Мы стали занимать места. Но к сожалению, нашли только два стула! Вите пришлось стоять. Как жаль! Ведь тут шло самое смешное: «Как Глупышкин добыл себе жену и экономная бабочка». А мы отдельно от Вити, следовательно, не пришлось как следует похохотать. Когда же шло: «Тайны Сандомирского монастыря», Витя сел к нам, так как место освободилось. Но хохотать тут уже не пришлось. Надо слезы лить! (Ну это еще положим!) Хоть какая сильная драма будь и то мы не заплачем. Вещь была немножко того с … не цензурная, а Витя как раз рядом со мной сидит. Ну, что тут делать? Я толкаю Соню, а она шепчет: «ничего, и это бывает». А я уж и не смотрю на Витю. К концу картины уж мы с Соней стали поговаривать, как пойдем домой. Хоть не стать привыкать ходить однем. Ну, а все же таки, ведь уже 11 часов!.. Переговариваемся, а сами хохочем. «Что будет, то будет!» решили мы. Сколько планов созревало в наших головах, но ни один не подходил. Но вот программа кончена. Мы нерешительно поднимаемся с места. Идем к выходу. Мы с Сонькой друг друга толкаем. «Ну, куда ж мы теперь идем?» спрашивает Витя. «Однако!» подумала я. «Я иду провожать Соню!» говорит Соня. «А где Вы живете?» спрашивает он у меня. «На том свете!» отвечаю я. «Нет, Вы как следует ответьте!» «На Нижне-Садовой[74]!» говорю я. По интонации его голоса можно было догадаться, что ему страшно не хочется идти меня провожать. Но как же быть? Ведь долг вежливости требует этого и он, скрепя сердце, идет. На душе, небось, кошки скребут, но на вид он этого не показывает. Шутит, смеется. А мне совестно!!! Ведь через силу пошел, я это знаю, но уйти одна я не могла – неудобно, страшно. Идем и толкаем мы с Сонькой друг друга… Как я была благодарна ей… А то, если бы она не пошла и он бы не пошел. Ведь ему куда интересней ее провожать, нежели меня. Наконец, дошли. Я вынесла Соне ея форменную кофту, распрощалась с ними. Витя передал Наде почтение. «Ну, небось, в любви дорогой друг другу объясняются» подумала я. Немного посидела, а потом легла спать. Только что я легла, как пришли Надя с Женей. Разсказывают про времяпровождение.

Спрашивают про меня. Спорят, что я это, или нет. А Строева возьми да уверь их. Проходя мимо меня, она как крикнет: «Лебедева, здравствуй!» Ну, они тут совсем убедились. Ходят сзади и заговаривают. К нам подошел Соколов Сережа. Мы стали с ним гулять, а Ваня Кр. Из себя выходил. С утлой компанией ходит сзади и такие глупости плетет. То возьмет и опередит нас, то, наоборот, пойдет сзади. В общем, видно было, что он злится неимоверно. Но вот мы собираемся уходить. Они тоже идут. Хорошо, что Сережа Соколов пошел нас провожать, а то бы дело плохо вышло: они бы нас исколотили. Дорогой мы все больше разговаривали про Смирнова[75] «чичири». Какие он, нахал этакий, распускает про нас слухи. Это Бог знает, что такое!.. Как будто мы у него раз 20 были в больнице, надоедали ему. Это прямо бизобразие!!!... Уж от него-то мы этого не ожидали! От кого, только не от него. Как-нибудь поймаем его, раздакажем тогда!!!... Дорогой встретили Сахарова, он поклонился. Но вот и наш дом!.....

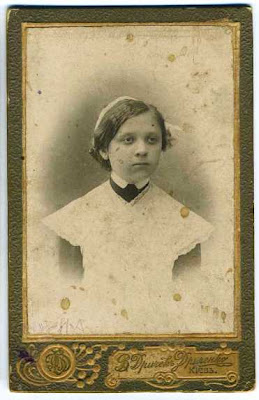

В самом начале свела картинку! Деточка.

21го апреля – воскресенье: Сегодня ехать в Калугу. Однако!... И хочется и нет! Хочется увидеться с Надей и Соней и вообще с некоторыми. А не хочется держать экзамены!... Рез! Больше ничего!.. А, может быть, какими-нибудь судьбами переползу. Ну, оставлю это!.. Надо описывать этот день, а то я уж порядочно запустила!.. Сходили к обедне в сандальях… Дома напились чаю и стали ждать… Левон подкатил на своей кляче. Мы живо оделись, простились со своими и поехали. Всю дорогу разговаривали с Женей о Калуге. Как, в общем, приятно ехать!.. Увижусь со своими! О, это восхитительно!!!.. Прощайте, Солопенки, не много нужны!.. Вот вы уже и скрылись. И слава

Богу!... Вот уж и Средняя… Входим в зал. Садимся. Все та же обстановка кругом, картины лишь нет. Вдруг дверь отворяется и входят Горевы[76]. Вот совестно – то!... Здороваться с ними не хочется, ну, их куда подальше в задницу!... И они смотрят на нас, думают мы поздороваемся. Но…. Дорогие мои, не лелейте надежду, мы далеки от того, чтобы кланяться вам. Куды нам до аристократов!... Да и потом нуждаюсь ли я в вас хоть сколько… Нет!...

Еще дверь отворяется. Входит Санька Яхонтов[77]. Быстро здоровается с Горевыми и садится (неразб.) к нам. Но потом обертывается и пристально смотрит на меня. Я невольно под его взглядами стеснялась и опускала глаза. Вдруг он срывается со своего места и подойдя ко мне говорит: «Извините, я с Вами тоже знаком!» И протягивает мне лапку. «С Вами тоже знаком!» говорит он Жене. «Нет!» «Ну, тогда позвольте познакомиться, Яхонтов!»… Горевы на нас вытаращили глаза. Санька начал разговаривать. Бабус разсыпался в философских фразах и разсуждениях. Разговорились про семинаров. Я спросила у него про Тихомирова[78] …. Дальше, - больше и наконец про Смирнова. Кстати нужно с ним танцовать мысленно (жаль!) лезгинку. Ну, как бы это так протанцовать, чтобы батюшка не видал. Ну, начинаю… Руки в сторону!... Лихо!.. «Вы были у нас на вечере?» говорит Саня. «Была!» «А я вам хотел билет дать!» «Вот как» подумала я. «Что то странно» Мне … билеты … Нужно было бы поблагодарить его, а я даже и не подумала. А он продолжает. «Жаль, право, что я был в это время в больнице и не мог передать Вам!.» И тут я не поблагодарила его. Вот дура-то! Все молчу. «А мы у Вас были в больнице!» говорю я. «Да я Вас видел, когда Вы приходили к Смирнову – я смотрел с лестницы»… (Нет, Соня, уж пики козыри, а не трефы!... Что-то к трефам и не подходит! А у тебя всегда «трефы» козыри, да?... Счастливая!) Но вот звонок… Поезд вышел. Через несколько времени мы вынесли вещи на платформу. «Давайте я вам куплю билеты!» говорит Санька. «Нет, уж Женя пусть, а то вы с льготками запутаетесь!» Вещи он нам нес.

Вот поезд уж пришел. Мы живо стали взбираться в вагон. Я ударилась ногой о чугунную лестницу. Так вышло наикрепчайшее, что я потом всю дорогу ныла. С Санькой живо распростилась. Он так нерешительно подал руку, думая, что я еще буду с ним разговаривать. Но увы!... Я уж села. А напротив техник да такой еще хорошенький, что невольно теряется взор! Он с таким невозмутимым спокойствием смотрел на нас, что прямо удивляешься. Глянешь, это, бывало, на него, он тоже посмотрит на меня. И …некоторое время смотрим друг на друга, первая всегда отворачивалась я. Он все затворял дверь и притом так смешно. Как сейчас помню его: со спокойным видом отталкивает от себя дверь. Потом по Жениной просьбе или вернее он предупредил ее желание, затворил дверь. Ну, наконец, доехали. Извозчики заламывают Бог весть какие цены. Только отойдя от вокзала на порядочное разстояние мы наняли его.

Нади да и, вообще, всех, нет дома. Неприятно и даже очень! Беру дневник Нади и читаю. Какие-то новые лица… Фу, ты, Господи!!! Мурашев[79], какой-то! Значит, перекинуло!.. Чудно!.. И это бывает. Но вот я легла спать… А Нади все нет. Наконец, они пришли, а мы приставились, что спим. Но разбудила Надя… Все утихло!.. Заснули все!..

22ое- апреля – понедельник: Новыя впечатления! Чувства … мысли! Слава Богу! Дорогое трио: Разсказывать нет конца!

23гоапреля: вторник. Сегодня идти к Шурке Т.[80] на именины, а потом … потом в Дворянское. И хочется и не хочется… Да еще юбку не достали! Как быть? Последняя надежда на Мурочку. Идем к ней. «Иду сама!» ясно и коротко! Как жаль! Но делать нечего нужно идти к Шурке. Встретили дорогой Шуру Брызгалова[81]. Все такой же маленький, миленький. Остановились, поговорили с ним. А из-за угла вдруг идет сам… Ну, кто вы думаете? Кто! Меныч[82]!!! Я даже рот разинула от изумления. А он в пенсне, как Федя! Куда ему до Феди! Мы скорей прощаться с Шуркой, а Меныч остановился с ним. «Давай зайдем к Ракову[83] за шоколадом», говорю я Наде: «и, таким образом подождем его». Сказано – сделано. Входим к Ракову. А нам, как на грех, не отпускают.

Меныч же уже подходит к окну. Мы скорее бежать, не купив и шоколаду. Да за ним! Никак не можем догнать!!! Вот уж ему нужно завертывать за угол. Он быстро обертывается на нас и живо заходит за угол. Мы по другой стороне за ним. Но он скрылся воротах дома! Пришли это мы к Шурке. Манька Тимоф.[84] уже у нея. И каково же наше удивление? Она подарила ей тоже конвертик и притом две коробки. Ну, и нахалка же! Бывают же такия! Назло нам она сделала это. Ну, пусть. Все равно. Напились чаю. Пришла Анька Бобк.[85] и еще двое. Но скоро мы ушли и прямо к Соне. Она, оказывается, идет в Дворянское[86] с мамой. Как жаль, право! Пришлось нам идти домой не солоно хлебавши. Что же делать!.. Надо смиряться.

Оделись мы и пошли в Дворянское. (Надо сказать, что Шурка дала юбку). Поздно, но мы все таки решили зайти на бульвар. Знакомых порядочно… Вот первый идет «чичири». Какая-то дрожь пробежала по всему телу. Что было со мной, я не могу сказать. Но что то странное творилось. «И вдруг еще не поклонится, О!!!» подумала я. Но слава Богу, он снимает фуражку. И смотрит на меня. Вот сидит Витя Л.[87] на лавочке, тоже кланяется с улыбочкой. А Парфиша во весь рот смеется, встретившись с нами. Болислав и еще несколько (Николаев, кажись!) снимают фуражки. Техников нет. Немного жаль, право!.. Пройдя раз, мы пошли в Дворянское и увидели «чичири» тоже направляющегося к Дворянскому. «Неужели он будет там? Зачем?» О, Боже!.. Хотя бы не было, а вместе с тем, пусть, может быть протанцует хоть раз со мной. О, нет, ни за что!. Да, я сознаю это, что ни за что!.. Какой интерес ему танцевать с тем, кого он ненавидит. Вот Соня другое дело!. Он в нее влюблен, уж это я давно знаю!.. Значит, ей будет весело. А я?.. О, я это знаю… Я проведу этот вечер в больших страданиях! Входим. Разделись и идем наверх. Купили билеты и стали гулять. Вдруг, о Боже!!!.. Не обман ли зрения? Билет покупает Сережа!.. Боже!.. Что делать?... Потом Витя, Петя Никольский[88]. Они все здесь!!!.. Вот звонки возвещают, что нужно садиться.

Мы сели на диван сзади всех. И весь концерт похохотали. А на нас все смотрят!. Семинары же наши совсем не далеко от нас сидят. Нет да нет да и посмотрят на нас и смеются. А мы прямо умираем со смеху. Значит, я не знала, что к концу вечера буду чуть ли не плакать! не соберешь никого!.. Володя надел мою шапку и побежал разыскивать Женю с Ланеевой. Наконец, они пришли. Стали делиться на партии. Целый скандал!.. Мы с Надей попали нечайно с намерением в одну партию, это всем бросилось в глаза. Начали спорить. Все переругались. Кончилось тем, что Женька с Лизой заявили, что им не хочется играть и ушли в бор. Ну, тут мы с Надей разделились. Играть было страшно не интересно. Все ругаются, чуть ли не дерутся. «Лучше бы я не ходила!!» подумала я. Но уже поздно!.. Что хочешь, то и делай!.. «Егорка! сбегай за Женей и Лизой, позови их играть!» говорит Володя. «Не смей!» говорю я: «Они не хотят играть, а им еще кланяться». Но их все ж таки приняли играть. Тогда я решила идти одна домой. Сначала позвала Надю, но она не согласна. А я играть больше не могу. Надоело слушать ругатню!.. Молча я надеваю шапку и ухожу. «Соня, куда ты?» говорит Надя, когда я уж немного отошла. «Нужно!» ответила я и скорым шагом пошла по поляне.

Грязно… неудобно идти одной, но что же делать? Ведь не лучше же играть со своими?.. Какие-то хулиганы что-то сказали мне, но я, молча, прошла мимо них. Но вот и гора! Стала взлезать. Встретила Таню Кр[89]. И Тоню Баск.[90] – поздаровалась с ними. Живо взобралась в гору, пробежала по загородному саду. Какие-то два семинара так подозрительно с любопытством посмотрели на меня. Уж я подумала, что я с ними знакома, но нет, я ошиблась… Вот я и дома!..

Скоро пришла одна Надя (значит, все по-одному. Лихо!!!) Но вот все собрались. Мы пообедали, напились чаю. Стали заводить граммофон. Потом пошли ко всенощной. Решили идти в мужскую гимназию[91]. Но сначала зашли на бульвар. Кой-кого встретили: Николаева и еще подобную шваль!... Идем с бульвара, а сзади нас идут Митя, Миша и Ваня. Мы знаем, что они идут, но не оглядываемся. Они, наконец, осмелились, подошли к нам. На Никитской[92] мы с ними разошлись. Подходим мы к Николаевской гимназии, но там темно. Нет сомнений – всенощная кончилась!.. Мы в Благовещенскую, совершенно позабыли, что там завтра престольный праздник (Чистый четверг?- прим. составителей). Подходим и останавливаемся в изумлении. Множество народа, ветки можжевельника… Ну тут уж мы догадались. Ваня Васильев[93] поклонился нам, а какие-то реалисты говорят: «Вань, познакомь!» В церкви вздумали знакомиться.

29, 30 апреля, 1,2 мая: вот уж прошел апрель, наступил май!.. Гулять как-то хочется, но нельзя, приходиться серьезничать с Д.В. даже из-за загородного сада. Один раз выбрались мы Сниматься к Ченцову[94]. Снялись, только уж, наверно, я не знаю, как выйду!. ..Зашли на бульвар. Там был Федя с Заринским и Знаменским. Никто из них нас не видел. А мне так бы хотелось, чтобы Федя кланялся. Все время мы пробыли с Якушенко. Боже, что он только ни говорил и что он ни делал ?!! Мы прямо умирали на него со смеху. Прямо идиот он!.. И регентовал в беседке и плевал в дерево!.. Встретили «за ручку»[95], он поклонился. Соня ушла, а мы же гуляли. Наконец, тоже решили идти. Я подошла к «за ручку» и говорю: «Есть у Вас часы?». Вместо того, чтобы спросить, сколько время?.. Он так на меня посмотрел, часов у него нет!.. Мы с Надей ушли…

Это так один день провели, не помню какой… Другие же ходили в загородный, хулиганили там, что есть мочи!.. Вася[96] передал мне привет от курсиста Остроглазова[97]. Это оказывается кто же?.. Витя Остроумов[98]. Как мне приятно, в общем, о нем вспоминать! Он такой был милый, да и потом наше знакомство было в дорогой Дугне[99]. Перейти туда не удается. Дядя Сережа[100] не соглашается. Как жаль, право. Мы его уговаривали, уговаривали, нет, он непреклонен. Он нам дал рубль. Это все хорошо!.. Не знаю, право, что еще писать про эти дни. Вот нехорошо запускать-то!. Мысли все скучные по многим причинам!.. Иногда я бываю готова на Бог знает что!.. Я хочу любви и хочу счастья, оттого, что не была счастлива и любима!!!!!

3 мая пятница

Батька (законоучитель – прим. составителей) поправлял по закону, но не поправил. Как я была на него зла!.. Я готова его кажись растерзать. Завтра еще спросит!.. А ведь завтра письменная по алгебре. Лена[101] пришла заниматься. Поделали задачки, поиграли на балалайке и гитаре и она ушла. Вечером ходили в загородный. Все баловались с велосипедистами. Я со своим «реалистом» встретилась в узком месте в калитке и говорю «Приятная встреча в узком месте!» А он смеется!.. Весело живется нам, право!.. А завтра лететь!..

4 мая – суббота: пришли в класс рано. На первом письменная по алгебре. Мы делали ее сообща. Да все равно ничего не получается!.. Уж Серж подсказал, тогда я её только решила! Ну, и трудная же была письменная, длинная!.. Во вторник опять будет. Вот и закон. Соня поправилась. Встаю и я… Сердце стучит. Кое-как ответила со грехом пополам, что разслышу , а что и нет. Поправилась! Ура!.. 5 теперь!.. На немецком мы ходили на бульвар. Зашли сначала в Никольский соборчик[102], а оттуда на бульвар. Встретили Володю Н., Митю А. и Барятинского[103]!.. Только всего!.. По физике занималась с Надей. Спросили. Обоим по 4: а я – то думала по 2, не больше!.. Как повезло, право, сегодня!.. Хотя бы всегда так! Я была бы рада!!!.. Из класса мы ходили к портнихе, нам шьют формы. Вечером в загородный, а потом в церковь!.. Все хохотали мы с Надей. Узнала я теперь ея Мурашова[104]. Ну, спаси его Господи!. Уж дюже то хорош!. Ничего в нем нет загадочного, странного! Простой, уличный мальчишка!.. Как это он Наде понравился!.. Хотя сердцу не прикажешь. Во всеночной был «Суистка»[105]. Он так подозрительно… улыбался!..

От всеночной мы с Надей пошли в загородный, а оттуда домой!.. Наши в бане сейчас, а я сижу одна! 10 часов!.. Что-то сейчас Соня делает?..Спит!? А?..