Террорист Яков Блюмкин возвращается в Москву |

[]

Террорист Яков Блюмкин возвращается в Москву

"Призрак Блюмкина над Марьиной рощей"

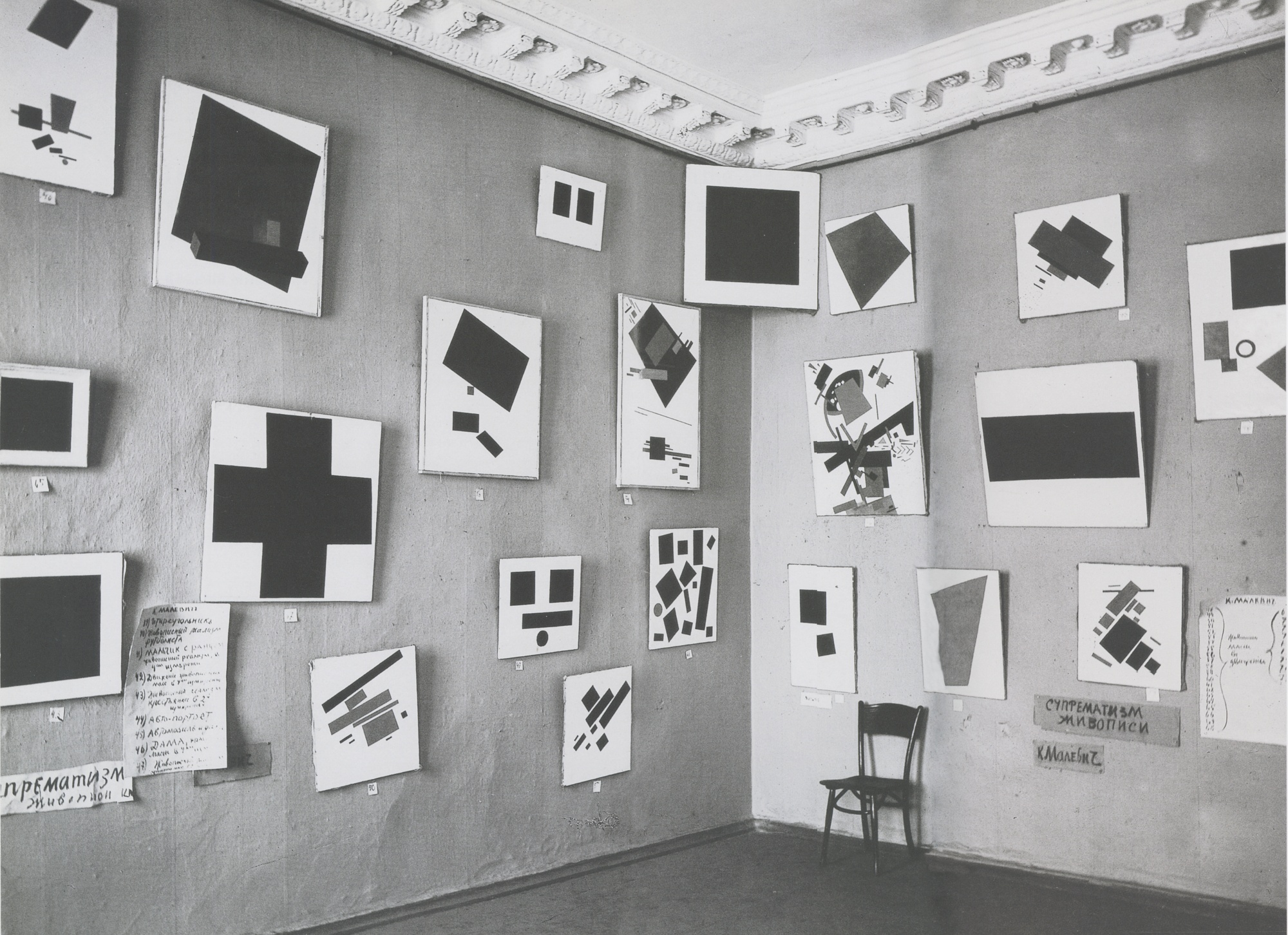

Согласно неофициальной информации Еврейский музей в Марьиной роще будто бы готовится развлечь Москву мощной выставкой, посвященной Якову Блюмкину – начальнику спецотдела ВЧК, руководившему карательными отрядами на Украине, «куратору» экспедиции, искавшей в Тибете и на Алтае волшебную страну Шамбалу, руководителю Республики Красный Иран со столицей в городе Гиляни и адьютанту Льва Троцкого в Наркомате обороны.. Вроде бы припасено более шестисот фотографий и документов, прежде абсолютно секретных.

"Тов. Меркулову

Служебная записка

Об экспедиции в Лхасу (Тибет) 1925 года и снаряжении новой экспедиции

В соответствии с личным распоряжением пред. ОГПУ тов. Ф.Дзержинского, в сентябре 1925 г. в Тибет в Лхасу, была организована экспедиция в кол-ве 10 человек под руководством Я. Блюмкина, работавшего в научной лаборатории ОГПУ в Красково (под рук. Е.Гопиуса,). Лаборатория входила в состав спецотдела ОГПУ( Г.Бокия). Целью экспедицию являлось уточнение географических маршрутов, поиск «города богов», с целью: получения технологи ранее неизвестного оружия, а также рев.-агит.пропаганда, что, как следует из докладов Блюмкина не нашло «соответствующей востребованности» среди властей Тибета.

Первоначально Блюмкин выступал под легендой монгольского ламы, а по прибытии в Леху (столица кн. Ладакх) был разоблачен. От ареста и депортации его спас мандат, выданной ему за подписью тов. Дзержинского с обращением к Далай ламе, встречи с которым он ожидал в течение трех месяцев.

Из доклада Блюмкина следует, что в январе 1926 года во дворце в Лхасе его принял Далай лама 13-й, который воспринял послание тов. Дзержинского как добрый знак, а далее, по приглашению правительства Тибета он, Блюмкин становится важным гостем. Тибетские монахи рассказали ему некоторые тайны, хранящиеся в глубоком подземелье под дворцом Потала.

Блюмкин описывает, что после того, как он прошел своеобразную процедуру «посвящения», пообещав Далай-ламе организовать крупные поставки оружия и военной техники из СССР (в кредит), а также помочь в предоставлении золотого кредита правительству Тибета, по личному указанию Далай ламы, 13-ть монахов сопроводили его в подземелье, где существует сложная система лабиринтов и открытия «тайных» дверей. Для того, чтобы это сделать, монахи заняли соответствующее место и поочередно, в результате переклички, в определенной последовательности стали оттягивать вниз от свода потолка кольца с цепями, с помощью которых, большие механизмы, скрытые внутри горы открывают ту или иную дверь. Всего в тайном подземном зале 13 дверей. Блюмкину были показаны два зала. В одном из них монахи хранят древнее оружие богов – ваджару – гигантские щипцы, с помощью которых в 8-10 тысячелетии до н.э. вожди древних цивилизаций осуществляли широкомасштабное выпаривание золота при температуре, равной температуре поверхности солнца, примерно 6-7 тыс. градусов С. Со слов монахов, при процедуре «выпаривания» золота в течение нескольких секунд происходит такая реакция: золото вспыхивает ярким светом и превращается в порошок. С помощью этого порошка Воджара древние правители продлевали себе жизнь, употребляя его с пищей и вином на сотни лет. Этот же порошок использовался в строительстве. С его помощью древние строители, по утверждению монахов, действительно, передвигали в воздухе гигантские каменные монотонные плиты и осуществляли разрезание и распиливание твердых каменных и скальных пород, возводя каменные монументы и исторические постройки, сохранившиеся до наших дней.

Под землей монахи хранят секреты минувших цивилизаций, которые когда-либо существовали на Земле. По утверждению Блюмкина их было 5-ть, вместе с той цивилизацией, которая существует сейчас. Согласно тайному учению Ва-джу, неизбежной причиной гибели цивилизаций на Земле является вращение вокруг солнца еще одной планеты, в 3 раза больше чем Земля, с большим внутренним запасом тепла и воды, по эллипсообразной орбите, с циклом вращения вокруг солнца равным 3.600 годам. Эта планета вращается по часовой стрелке, в отличие от земли и других планет, поэтому, когда она входит в плотность вращения планет солнечной системы, в результате мощного электромагнитного вихревого потока, создающегося от вхождения

планеты пришельца в солнечную систему, каждые 3600 лет на Земле случаются гигантские природные катаклизмы, в результате которых неоднократно происходила гибель человечества и животных. При этом, каждый четвертый цикл вхождения этой планеты в солнечную систему грозит неизбежным мировым потопом на Земле и гибелью цивилизации, из-за характерной динамики вращения планет, которые естественно выстраиваются своими орбитами в определенной последовательности. Так, Земля, в этом случае, будет обращена к планете - пришельцу не с материковой стороны, а со стороны Тихого океана. Вода находящаяся на Земле с противоположенной стороны от материковой части, в результате прохождения планеты-пришельца в непосредственной близости от Земли в поясе астероидов, из-за ее размеров и противоположенного вращения, будет вытеснена на материки и континенты. При этом, высота волны составит от 6 до 7 км со скоростью движения 700-1000 км/час. Третий цикл вращения планеты-пришельца вокруг солнца, и прохождения ее в непосредственной близости от Земли был в 1586 году до н.э. Вхождение планеты в солнечную систему ожидается в 2009 году сл. столетия, и соответствующе в 2014 г. (с учетом разницы по юлианскому календарю), по утверждению тибетских монахов, произойдет 5-й Армагеддон, гибель цивилизации и человечества.

По утверждению Блюмкина, по этой же причине, все известные доисторические календари – шумерский, вавилонский, майский оканчиваются одной и той же датой – 27 декабря 2014 года.

По утверждению монахов, спастись будет возможно лишь небольшой части избранных людей в подземных городах Антарктиды и в Тибете, которые каким-то шлейфом под землей соединены между собой. В результате гибели каждой из цивилизаций, ось Земли смещалась против часовой стрелки от острова Пасхи (первый северный полюс доисторической так назывемой «протогирейской» цивилизации) на 6666 км. В результате предстоящего Армагеддона следующим северным полюсом Земли станет Северная Америка.

Для совершения экспедиции Блюмкину были выделены 100 тысяч золотых рублей царской монетой. Однако, его маршрут был не продуман, использована легенда прикрытия, не соответствующая целям экспедиции, ставшая угрозой ее срыва из-за ареста и возможной депортации.

Как стоит полагать, основным аргументом при ведении переговоров с правительством Тибета является оружие и золото. Далай лама 13-й умер в 1933 году. Далай лама 14-й (Данцзин Джамцо) родился в 1935 году. До 18-ти летнего возраста руководство Тибетом осуществляет регентский совет во главе с регентом – Главой государства Ретингом Римпоче.

Указанная информация о Тибете, известная нам, стала достоянием германских и японских военных властей в результате нескольких зарубежных поездок Блюмкина за кордон весной и летом 1929 года, после которых Блюмкин пытался осуществить бегство из СССР со своей сожительницей.

Информация, которую сообщил в своем рапорте тов. Савельев, возвратившийся из Германии, целиком и полностью совпадает с той, что сообщал Блюмкин по возвращении из Тибета.

При планировании новой экспедиции считаю целесообразным предложить предать ей официальный статус, а тов. Савельева снабдить соответствующими верительными грамотами и делегировать ему достаточные полномочия, чтобы он мог от лица советского правительства обсуждать любые вопросы с властями Тибета, в том числе и вопросы военно-экономического характера.

В качестве маршрута предлагал бы избрать путь: самолетом от Москвы-Ташкент-Сталинабад. От Сталинабада машинами до государственной границы СССР в р-не пер. Каши (Китай), что составляет протяженность трассы примерно 760 км., а далее автомобильными и проселочными дорогами, которыми соединены населенные пункты вдоль Гималаев до Лхаса, с информированием властей Великобритании, Китая о продвижении государственно-исследовательской партии в Тибет.

При этом необходимо Ваше указание о выделении следующего транспорта: 3-х грзовых а/м ГАЗ-АА, 3-х а/м Пикап ГАЗ-4 и 3-х сан.автобусов.

По численности экспедиции полагал бы остановиться на следующем составе:

Руководитель экспедиции -1

Врач-1

Зоолог-1

Веет.врач-1

Фотограф-1

Кинооператор-1

Носильщики(разнорабочие)-3

Переводчик-проводник-2

Водители-сотрудники-18 чел из расчет 9 чел. по 2 смены.

Они же должны быть специалистами по лошадям, владеющие

кит.видами единоборств и т.п.

Т.о. кол-во членов экспедиции « ____» чел.

Финансовая часть: в качестве устойчивой валюты для разных расчетов, с учетом специфики местности, предлагаю изыскать золотые царские рубли. Всего для финансирования экспедиции, с учетом того, что на каком-то участке пути возможна утрата транспорта и необходимая покупка лошадей, и прочие непредвиденные расходы, с учетом питания, проживания и ночлега, всего необходимо выделить 1000 золотых монет царской чеканки.

В качестве подарка от правительства СССР регенту Тибета Рентингу Римпоче предлагаю вручить 5-ти килограммовую статую молящегося Будды из чистого золота, реквизированную в Бурятии в 1928 году. Указанная статуя хранится на рек.складе НКВД (инв.№______).

Начальник 5 отдела ГУГБ НКВД

________________

Листы служебной записки Об экспедиции в Лхасу (Тибет) 1925 года и снаряжении новой экспедиции:

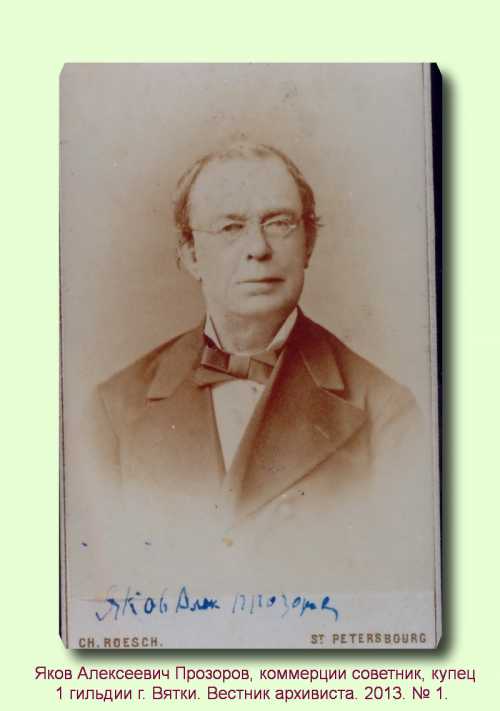

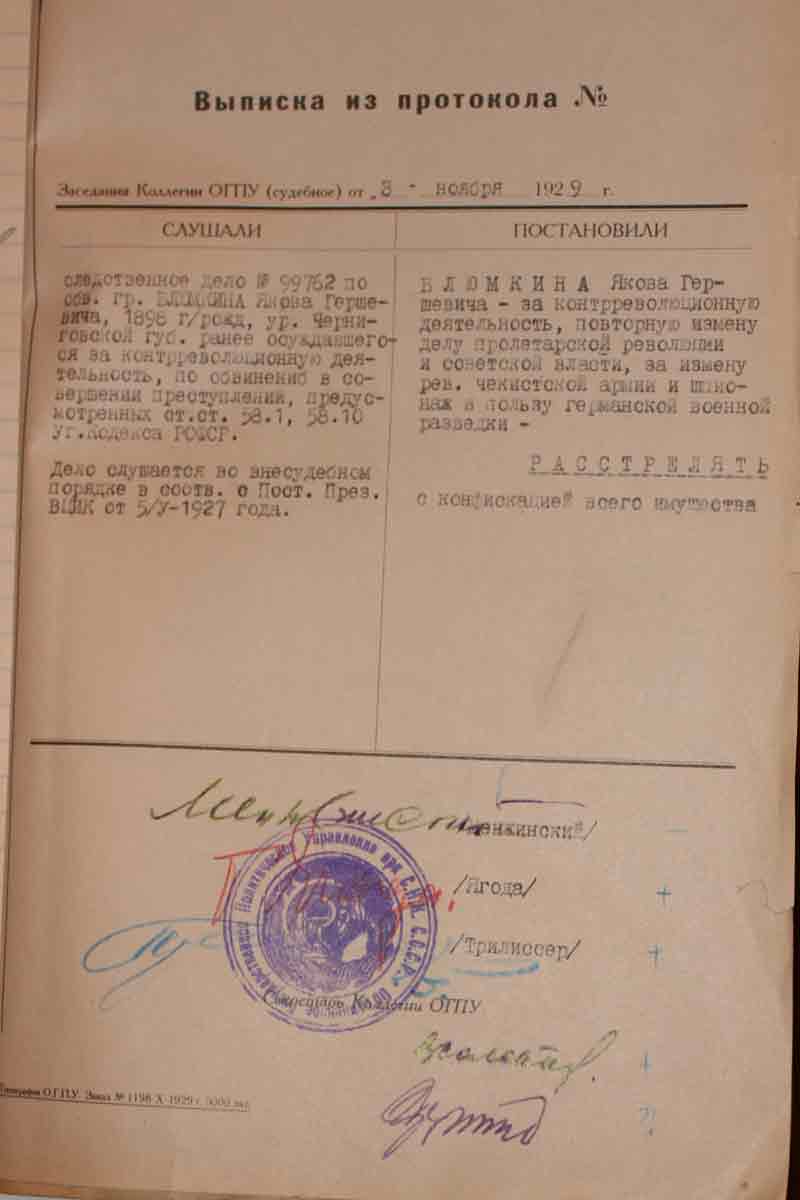

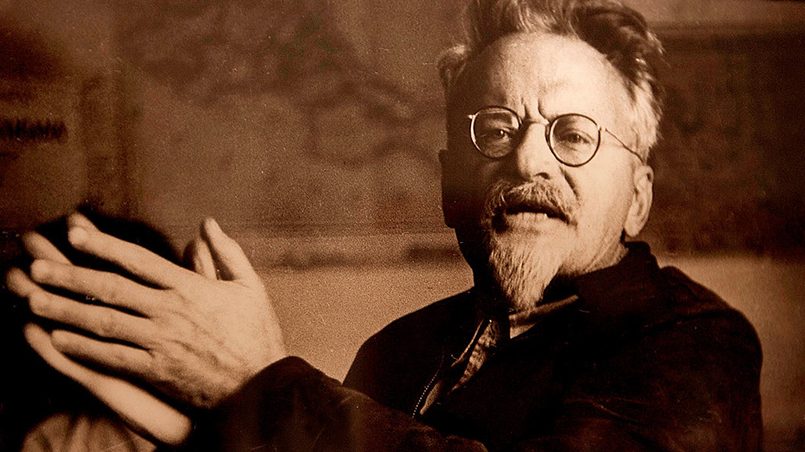

Яков Блюмкин, 1898 года рождения, «на лицо ужасный, но добрый внутри» покуролесил в своей тридцатилетней жизни так, как его сегодняшним последователям и не снилось, и был поставлен к стенке коллегами по ОГПУ.

Теперь получается, что Яша - хороший! Ну, убил он посла Германии в Москве, после чего большевиков лишь чудом спасла латышская дивизия. Так ведь совершил это с благородными целями – чтобы пробудить русских к борьбе за свободу! А если мокруху, вывести за скобки – остается героическая деятельность по укреплению государства и попытки поставить интеллект тибетских монахов на службу отечественному ВПК. Не зря Лаврентий Палыч Берия изучал дело давно расстрелянного Яши, оставив на документах впечатляющий автограф.

С чего бы вдруг столь бурный интерес к кипучему провокатору и авантюристу, любителю пострелять по живым мишеням?!

Да и что эта экспозиция может добавить к океану книг и фильмов про «ленинскую гвардию» , «монетизировавшую» власть и запустившую репрессивный механизм, который её в результате и уничтожил?!

В январском номере за 1986 год журнала «Дружба народов» был опубликован недописанный роман Юрия Трифонова «Исчезновение», где автор нашумевшего «Дома на набережной» снова вернулся к персонажам из родного дома, своему отцу и дяде, и показал ужас, с которым «старые бойцы» осознавали, что «Этот год мы с тобой, пожалуй, не дотянем!»

А год был между прочим 1937-й!

Да мало ли и сегодня в Москве «проповедников», объявляющих миллионы потерянных за годы «реформ» жизней – «неизбежными издержками демократии»?!Совершенно не думающих, что ведь и сами могут попасть в «издержки»!

Что добавит нам образ супермена Яши Блюмкина после Березовского и Гусинского, на глазах у всего мира шумно выяснявших, кто из них больший бандит и потому имеет большее право командовать Россией?!

Михаил КАЗАКОВ

Листы протокола допроса Блюмкина Я.Г.

Оригинал материала: http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=31047

Tags: авантюристы, большевизм, историяtps://vatslav-rus.livejournal.com/67426.html

|

Метки: яков блюмкин террор наука вчк-кгб |

Жалованье и прочее "довольствие" фрейлин |

Жалованье и прочее "довольствие" фрейлин

olga74ru — 10.08.2017 Я не зря употребляю термин "довольствие", так как жизнь у штатных фрейлин в их Фрейлинском коридоре, на мой взгляд, была вполне армейская - суточные и недельные дежурства, выполнение приказов, форма, распорядок дня. Штатные фрейлины находились на полном обеспечении Двора и при этом получали жалованье.

olga74ru — 10.08.2017 Я не зря употребляю термин "довольствие", так как жизнь у штатных фрейлин в их Фрейлинском коридоре, на мой взгляд, была вполне армейская - суточные и недельные дежурства, выполнение приказов, форма, распорядок дня. Штатные фрейлины находились на полном обеспечении Двора и при этом получали жалованье.

Итак, все женские «штатные единицы» при Императорском дворе соответствующим образом оплачивались.

По придворному штату, утвержденному Павлом I в декабре 1796 г., обер-гофмейстрина получала жалованье в 4000 руб. в год. Такое же жалованье получали и 12 статс-дам (по 4000 руб.), 12 фрейлин получали жалованье по 1000 руб. в год.

Для многих бедных аристократок оказаться на должности фрейлины «за жалованье» было просто подарком судьбы. При этом фрейлины не только получали довольно высокое жалованье, но и имели оплачиваемые «больничные» и отпуска «с дорогой». Если какая-либо из фрейлин заболевала, то императрица из своих средств оплачивала не только лечение, но и реабилитационный отдых со всеми издержками. Как вспоминала бывшая фрейлина А.О. Смирнова-Россет: «Арендт мне советовал ехать в Ревель купаться в море. Я сказала об этом императрице. Она велела мне дать четверо-местную дорожную карету, подорожную на шесть лошадей, и все было уплачено. Мне выдали жалованье за три месяца, что составляло пятьсот рублей асс., и я отправилась с Карамзиными в Ревель».

Н. М. Алексеев. Портрет А. О. Смирновой-Россет. Акварель.

Кроме этого важным преимуществом фрейлин была возможность, выходя замуж, составить блестящую партию. Согласно правил, фрейлина подавала прошение на высочайшее имя, испрашивая разрешение на замужество. После разрешения фрейлина получала от казны соответствующее приданое. Размеры «приданной суммы» менялись. В конце XVIII в. приданое фрейлины составляло 12 тыс. руб. ассигнациями. В мемуарной литературе описаны эпизоды, когда для свадебной церемонии фрейлин-невест украшали бриллиантами. Конечно, этой чести удостаивались только «любимые» фрейлины.

Фрейлины (Елизавета Сергеевна Толстая и Елена(Элла) Константиновна Кочубей

Поскольку фрейлины находились в «ближнем кругу» императорской семьи, то они не обделялись высочайшим вниманием. В случае необходимости им помогали. В 1859 г. Александр II приказал обеспечить деньгами фрейлину Дарью Тютчеву «2-ю» для поездки заграницу на лечение. Поскольку она служила при Дворе, то это было соответствующим образом обставлено. В поездке до Берлина ее сопровождал лейб-хирург Ф.Ф. Жуковский-Волынский со своим сыном, камер-юнгфера фрейлины, аптекарский помощник и лакей при фрейлине. Всего сопровождающих набралось 5 человек и на эту поездку Тютчевой выделили «заимообразно» 3776 руб. Поскольку фрейлине деньги давались в долг, то принималось во внимание, что Тютчева расплатится со своего жалованья.

Фрейлины (m-lle Оболенская и Е. Н. Голицына)

Это жалованье складывалось из: штатного жалованья в 187 руб. 25 коп.; «столовых» – 409 руб. 9 коп. и денежных выплат «на стол с припасами» – 2354 руб. Следовательно, годовое жалованье фрейлины в 1859 г. составляло 2950 руб. 34 коп. Для сравнения – в 1850-х гг. профессорам ведущего медицинского факультета Московского университета выплачивалось казенного жалованья по 1429 руб. 60 коп. серебром в год. Кроме этого им выплачивались «квартирные» деньги в размере 142 руб. 95 коп. серебром, то есть всего 1572 руб. 55 коп. серебром.

В начале XX в. фрейлинское жалованье уже составляло – 4000 руб. в год. Для сравнения – жалованье ординарного профессора Императорского университета составляло 3000 руб. в год, жалованье заместителя начальника Дворцовой полиции – 6800 руб., жалованье начальника аналитического отдела Дворцовой полиции в чине полковника – 5000 руб.

Княгиня Оболенская-Нелединская-Мелецкая (1834 год), фрейлина императрицы Александры Федоровны (супруги Николая I) (Неизв.художник).

Жалованье фрейлин не менялось с конца XIX в. и до 1917 г. составляло 4000 руб. в год. Надо заметить, что, несмотря на инфляцию, жалованье оставалось весьма значительным, с учетом того, что фрейлины жили «на всем готовом». Вместе с тем у фрейлин были немалые расходы. Основная часть расходов приходилась на туалеты: «Их надо было менять три раза в день. Даже дома фрейлина не могла одеваться, как хотела. Ее туалет всегда должен был соответствовать ее рангу, и к обеду декольтированное платье было обязательным. То же самое платье не надевалось, конечно, много раз. Должны были быть в гардеробе и дорогие платья не для балов, а, скажем, для посещения церковных служб, свадеб, похорон, дней рождения, именин и т. п.». И да, ещё форменное платье фрейлины, если она на дежурстве.

Платье фрейлины императрицы (красный бархатный верх, золотые нити шитья). Платья фрейлин Великих княгинь были аналогичны, но нити шитья были серебряными. У фрейлин Великих княжон - серебро и голубой бархат верха.

В последние годы существования империи, когда царская семья перебралась на жительство в Александровский дворец Царского Села, штатным фрейлинам Александры Федоровны обеспечивалась квартира во дворце, которая состояла из гостиной, спальни, ванной и комнаты для горничной. Каждой из фрейлин полагался лакей, который прислуживал за столом, коляска с парой лошадей и кучер. Ни повар, ни кухня были не нужны, так как еду приносили с царской кухни. В свободное время фрейлина могла принимать гостей, все угощение предоставлялось за счет Двора.

По свидетельству А.А. Вырубовой, некоторое время занимавшей положение штатной фрейлины: «Ежедневная пища была превосходна. Утром приходил лакей с бланком заказа; туда вписывались вина – обычно три сорта, – фрукты и сладости. Я никогда не выпивала больше бокала вина за столом, но каждый раз открывалась новая бутылка».

Несмотря на множество обязанностей, в положении фрейлин были и неоспоримые преимущества. Кроме таких «мелочей», как полное обеспечение при Дворе – квартира, прислуга, питание, это была самая престижная работа для девушек-аристократок, за которую платили жалованье.

Фрейлины (Е.А. Голицына и Е.Н. Оболенская)

| https://yablor.ru/blogs/jalovane-i-prochee-dovolstvie-freyl/6214701 | |||||

|

Метки: фрейлины |

Шелашников Александр Николаевич |

Шелашников Александр Николаевич

Биография

10 апреля 1870 года — 21 июня 1919 года

Потомственный дворянин, сенатор, действительный статский советник (1916), Самарский предводитель дворянства (1916), член Государственного Совета от земства Самарской губернии (1916), председатель Самарского Областного общества Красного Креста (1917).

Великий классик XIX века А. С. Пушкин писал: «Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству. Не суть ли сии качества природные? Так, но образ жизни может их развить, усилить - или задушить. Нужны ли они в народе так же, как, например, трудолюбие? Нужны, ибо они охрана трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества».

Александр Николаевич Шелашников родился 10 апреля 1870 года в селе Исаклы Самарской губернии. Отец - помещик села Исаклы, действительный статский советник, православного вероисповедания, женатый третьим браком, 53 года, мать - дочь отставного штабс-капитана Фёдора Порфирьевича Стрельникова, Вера Фёдоровна Стрельникова, православного вероисповедания, 20 лет. Вера Фёдоровна имела 1743 десятины земли в Бугурусланском уезде. В Самарской Духовной Консестории свидетельствует метрическая запись: «У Николая Петровича и жены его Веры Фёдоровны родился сын Александр 10 апреля 1870 года».

Александр Николаевич Шелашников окончил лицей цесаревича Николая. С аттестатом зрелости был принят в студенты Московского университета на юридический факультет, но в 1894 году он не выдержал экзамены и с 18 сентября 1895 года начал службу канцеляристом в Московском Дворянском собрании.

В 1896 году, получив чин коллежского регистратора, поселился в своём имении в Бугурусланском уезде и занялся хозяйством. В 1896 году ему принадлежало 11 854 десятины земли. В этом же году А. Н. Шелашников был избран церковным старостой и находился в этой должности до 1917 года.

В июне 1896 года Александр Николаевич Шелашников был избран депутатом от дворян Бугурусланского уезда в Самарское губернское дворянское собрание. В этом же году он был избран почётным мировым судьёй и оставался на этом посту вплоть до 1918 года. В 1902 году его избрали на должность уездного предводителя дворянства, на которой он оставался бессменно до 1917 года. В 1912 году Александр Николаевич Шелашников построил станцию Шелашниково и железнодорожную ветку «Самара – Бугульма». В 1913 году Александр Николаевич был пожалован в звание камер-юнкера, а в 1916 году - в звание камергера Двора Его Императорского Величества. 6 декабря 1916 года он получил чин действительного статского советника. В январе 1916 года А.Н. Шелашников был избран Самарским губернским предводителем дворянства. 12 января 1917 года он вновь избран на эту должность сроком на три года. 8 февраля 1917 года его избрали в члены Государственного Совета от земства Самарской губернии.

Александр Николаевич Шелашников имеет много наград: 5 орденов, 7 медалей, 5 знаков отличия.

В 1886 году в селе Исаклы отцом Александра Николаевича была построена сельская больница, которая функционирует до сих пор. С 1892 года для земской школы из-за неудобства помещения под колокольней на средства помещика А.Н. Шелашникова была арендована наёмная квартира, а в 1896 году на его же средства построено собственное здание. Попечительницей школы стала его жена - Александра Дионисьевна Шелашникова.

Александр Николаевич постоянно занимался общественной и благотворительной деятельностью. Он был попечителем Бугурусланского уездного попечительства детских приютов. За многолетнюю плодотворную деятельность имел много наград и благодарностей: от Российского общества Красного Креста, от Самарской Епархии за заботу о нуждах церковных школ Бугульминского уезда. Имел награды за труды по землеустройству, а также от Российского общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям.

Александр Николаевич Шелашников был женат на дочери слепорожденного князя Дионисия Михайовича Оболенского, который первым в России освоил систему Брайля и предпринял попытку перевести её на русскую почву, благодаря чему русские слепые уже в 1902 году получили доступ к образованию, тогда как в Америке - лишь в 1932 году. Князь Дионисий Михайлович Оболенский был заместителем министра внутренних дел, владел тремя иностранными языками, был прекрасным отцом, имел четыре дочери.

После смерти Николая Петровича Шелашникова жил в Исаклах, 8 января 1895 года потомственный дворянин, землевладелец Александр Николаевич Шелашников вступил в законный брак с княжной Александрой Дионисьевной Оболенской. Он имел четверо детей: Веру, родившуюся 22 октября 1902 года, сына Николая, родившегося 31 марта 1905 года, Марию, родившуюся 23 декабря 1909 года, Дионисия, родившегося между 1915-1917 годом (документы в Госархиве Самары удалены самими Шелашниковыми, все документы они хранили при себе, так как уходили от преследования большевиками и изменили даты и место рождения).

Александра Дионисьевна Шелашникова окончила Смольный институт благородных девиц, знала 12 языков, 6-ю владела в совершенстве. Александра Дионисьевна активно участвовала в жизни самарского общества, занимаясь благотворительностью. В 1904 году она состояла действительным членом Самарского местного комитета Российского общества Красного Креста. С 1905 по 1908 годы занимала должность председателя Правления общества Ольгинского женского приюта трудолюбия в селе Исаклы. С 1907 по 1909 годы входила в состав членов Торгового комитета общества с. Исаклы.

В силу того, что А. Н. Шелашников с 1917 года был председателем Самарского Областного общества Красного Креста, а с 1918 года - председателем ВГУ, затем председателем РОКК, и обязан был выполнять свой долг, он и его семья не смогли эмигрировать за границу. Освободившись из-под ареста и заключения, осуществлённого большевиками, Александр Николаевич уехал с другими представителями Российского общества Красного Креста вместе с армией А. В. Колчака в Омск.

В архивном деле Омской духовной консистории в метрической книге Богородице-Знаменской церкви города Омска имеется актовая запись № 48 о смерти 21 и погребении 23 июня 1919 года дворянина Самарской губернии, сенатора Александра Николаевича Шалашникова, 49 лет, от воспаления слепой кишки. Похоронен на Казачьем кладбище при Всехсвятской церкви города Омска. Погребение совершали архиепископ Сильвестр, протоиерей Василий Пляскин, священник Сафоний Галкин с дьяконами Виктором Керчесаром, Иваном Тихомировым.

Материалы предостоставлены правнучкой А. Н. Шелашникова Татьяной Вячеславовной Фроловой из семейного архива специально для сайта BankGorodov.RU (с использованием материалов Самарского Госархива, интернет-ресурса «Антибольшевистская Россия», исторической справки, составленной для Российского Дворянского Собрания Куликовой (Фроловой) Ольгой Геннадьевной).

Имеет отношение к населенным пунктам:

Самарская область, Шенталинский район, станция Шелашниково

В 1912 году Александр Николаевич Шелашников построил станцию Шелашниково и железнодорожную ветку «Самара – Бугульма».

Самарская область, Исаклинский район, село Исаклы

Родился 10 апреля 1870 года в селе Исаклы. В 1886 году в Исаклах отцом Александра Николаевича была построена сельская больница, действующая до сих пор. После смерти отца жил в Исаклах. В селе находилось его родовое поместье, разгромленное большевиками.

Освободившись из заключения, Александр Николаевич с представителями Российского общества Красного Креста уехал вместе с армией А. В. Колчака в Омск. Скончался в Омске 21 июня, похоронен 23 июня 1919 года на Казачьем кладбище при Всехсвятской церкви.

http://www.bankgorodov.com/famous-person/shelashnikov-aleksandr-nikolaevich

|

Метки: шелашниковы оболенские самара |

Русское офицерство. Решающий вклад в свержение Николая II Как это не... |

Русское офицерство. Решающий вклад в свержение Николая II Как это не...

Русское офицерство. Решающий вклад в свержение Николая II

Как это не удивительно для многих нынешних адептов «белого движения», но армия, одна из главных опор императора Николая II, сыграла ведущую роль в его свержении, дав старт всем остальным событиям 1917 года в России.

Шла первая мировая война. Росло недовольство народа. Императорская Ставка была по сути вторым правительством. Но и в Ставке, по свидетельству профессора Ю.В. Ломоносова, бывшего во время войны высоким железнодорожным чиновником, зрело недовольство:

«Удивительно то, что, насколько я слышал, это недовольство было направлено почти исключительно против царя и особенно царицы. В штабах и в Ставке царицу ругали нещадно, поговаривали не только о ее заточении, но даже о низложении Николая. Говорили об этом даже за генеральскими столами. Но всегда, при всех разговорах этого рода, наиболее вероятным исходом казалась революция чисто дворцовая, вроде убийства Павла»

Убийства Павла.

Временному правительству Ставка присягнула уже 9 марта, но расскажем о событиях, этому предшествовавших.

Как писал в дневнике генерал Д.Н. Дубенский, состоявший во время февральских событий в свите Императора, о начальнике штаба Верховного главнокомандующего ген. М.В. Алексееве, за несколько дней до переворота:

«Могилев. Пятница, 24 го февраля.<…>

Генерал адъютант Алексеев был так близок к царю и его величество так верил Михаилу Васильевичу, они так сроднились в совместной напряженной работе за полтора года, что, казалось, при этих условиях какие могут быть осложнения в царской Ставке. Генерал Алексеев был: деятелен, по целым часам сидел у себя в кабинете, всем распоряжался самостоятельно, встречая всегда полную поддержку со стороны верховного главнокомандующего.»

Через два дня, 1 марта, по приезде царского и свитского поездов в Псков, «свитские» встретились с командующим Северным фронтом ген. Рузским, и тот же Дубенский пишет:

Прошло менее двух суток, т. – е. 28 февраля и день 1 марта, как государь выехал из Ставки и там остался его генерал адъютант начальник штаба Алексеев и он знал, зачем едет царь в столицу, и оказывается, что все уже сейчас предрешено и другой генерал адъютант Рузский признает «победителей» и советует сдаваться на их милость.»

Всего два дня назад Царь выехал из Ставки, о цели отъезда и адресе знал нач.ГенШтаба Алексеев. «Более быстрой, более сознательной предательской измены своему государю представить себе трудно.»

Генерал Рузский после переговоров со Ставкой и Петроградом в настойчивой, резкой форме доказывал, что Николай II должен передать престол наследнику.

Генерал Алексеев к этому времени уже получил согласие всех остальных главнокомандующих фронтами с этим мнением, и Рузский, главком Северным фронтом, огласил это царю.

Николай II практически не перебивал, но, сообщив о том, перед отъездом обо всём договаривался с Алексеевым, спросил «Когда же мог произойти весь этот переворот?». Рузский ответил, что это готовилось давно, но осуществилось после 27 февраля т. – е. после отъезда государя из Ставки.»

У Николая II пропала всякая уверенность в помощи от армии. Поскольку все начальники фронтов высказались за его смещение. Куда ему было деваться, на кого надеяться? Это и предрешило отречение.

Начальники фронтов на тот момент:

Главнокомандующие:

Северным фронтом – генерал адъютант Николай Владимирович Рузский.

Западным – генерал адъютант Алексей Ермолаевич Эвер

Юго Западным – генерал адъютант Алексей Алексеевич Брусилов.

Румынским – генерал Владимир Викторович Сахаров.

Кавказским фронтом - великий князь Николай Николаевич.

В ночь на 2 марта генералы Рузский и нач.генштаба Алексеев с председателем ГосДумы Родзянко уже составляли манифест отречения. Автором его являлся церемониймейстер высочайшего двора директор политической канцелярии при верховном главнокомандующем Базили и генерал квартирмейстером Ставки Лукомский, а редактировал этот акт генерал адъютант Алексеев. Базили утром сообщил, что делал это по поручению Алексеева.

Всего двое суток после последней встречи Николая II с генерал-адьютантом Алексеевым, которому очень доверял...

Вечером 2 марта за отречением, с манифестом в руках прибыли член исполнительного комитета Думы монархист В. В. Шульгин и военный и морской министр временного правительства А. И. Гучков.

Генерал Дубенский пишет, что ему было удивительно видеть Шульгина, слывшего крайне правым членом ГосДумы, друга В. М. Пуришкевича.

(Шульгин - член монархической организации Союз русского народа, почётный председатель отделения Острожского уезда, потом вступил и в Русский народный союз имени Михаила Архангела, так как посчитал его лидера В. М. Пуришкевича более энергичным, чем лидера СРН А. И. Дубровина)

Встреча была недолгой, Николай подписал отречение, сделали второй экземпляр на всякий случай.

Верховным главнокомандующим сразу был назначен вел.князь Николай Николаевич. (11 марта, удовлетворяя требованию Временного правительства, переданным ему за подписью князя Львова, он сложил с себя эти полномочия в пользу ген. Алексеева. О чём Временное правительство объявило только 27 мая)

Вот как видел эту ситуацию, бусловно, трагическую для него, сам Николай II:

- вечером 2 марта 1917 г. в своём дневнике он записал:

«Утром пришёл Рузский и прочёл свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно моё отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2 ½ ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из Ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил, и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман!»

Позже, в Екатеринбурге, Николай II сказал следующие слова: «Бог не оставляет меня, он даст мне силы простить всех моих врагов, но я не могу победить себя еще в одном: генерала Рузского я простить не могу».

Неизвестно, простил ли он Алексеева. Перед отъездом Николая II из Ставки, генерал-адъютант Алексеев объявил государю о его аресте: «ваше величество должны себя считать как бы арестованным».

О Корнилове

Пишет ген. Мордвинов, тоже бывший в императорской свите

«В это же время (2 марта) принесли телеграмму от Алексеева из Ставки, испрашивавшего у государя разрешение на назначение, по просьбе Родзянко, генерала Корнилова командующим петроградским военным округом, и его величество выразил на это свое согласие. Это была первая и последняя телеграмма, которую государь подписал, как император и как верховный главнокомандующий уже после своего отречения.» (Манифест по просьбе Родзянки - так склонялась тогда эта фамилия - пока решили не публиковать.)

Николай II на этой телеграмме положил резолюцию: «Исполнить».

Арест царицы и всей царской семьи был произведен свеженазначенным Корниловым в один день с арестом Николая II.

Вот что гласит об этом аресте запись в камер-фурьерском журнале:

«8 марта 1917 г. По решению Временного Правительства Главнокомандующий войсками Петроградского военного округа в 8 часов 45 минут отбыл в Царское Село для приведения в исполнение указа об аресте бывшей императрицы Александры Феодоровны.

В 11 часов утра Главнокомандующий генерал-лейтенант Корнилов, в сопровождении начальника Царскосельского гарнизона полковника Кобылинского, Царскосельского коменданта подполковника Мацнева и некоторых чинов штаба прибыл в Александровский Царско-Сельский дворец и прочел бывшей государыне Александре Феодоровне, которая приняла его в присутствии графа Бенкендорфа и графа Апраксина, постановление Временного Правительства об ее аресте».

Арест был произведён в присутствии полковника Кобылинского, нового начальника царскосельского караула.

Генерал Л.Г. Корнилов собственноручно наградил Георгиевским крестом унтер-офицера Волынского полка Кирпичникова за то, что тот 27 февраля 1917 выстрелом в спину убил начальника учебной команды Волынского полка штабс-капитана Лашкевича. А ведь этот инцидент стал началом солдатского бунта в Волынском полку.

Л. Г. Корнилов в августе 1917-го о своих политических взглядах и об отношению к Николаю II сказал вполне откровенно:

«Я заявлял, что всегда буду стоять за то, что судьбу России должно решать Учредительное собрание, которое лишь одно может выразить державную волю русского народа. Я заявлял, что никогда не буду поддерживать ни одной политической комбинации, которая имеет целью восстановление дома Романовых, считал, что эта династия в лице её последних представителей сыграла роковую роль в жизни страны.»

Как писал Деникин в «Очерках русской смуты», когда в июне 1917 г. ввиду катастрофического развала Армии к Корнилову обратились с предложением осуществить переворот и восстановить Монархию, он категорически заявил, что «ни на какую авантюру с Романовыми он не пойдет».

***

Снова к М.В. Алексееву. Решение об измене Алексеев принял не после отъезда Царя из Ставки в Псков, а много раньше.

П. Н. Милюков свидетельствовал, что еще осенью 1916 года генерал Алексеев разрабатывал "план ареста царицы в ставке и заточения".

Один из самых выдающихся представителей царской семьи в период Революции, сын младшего сына Николая I, - великий князь Александр Михайлович (1866-1933), которого, между прочим, вполне заслуженно называли "отцом русской военной авиации", писал в своих изданных (в год его кончины) в Париже мемуарах: "Генерал Алексеев связал себя заговорами с врагами существовавшего строя".

В конце 1916 года князь А.В. Оболенский спросил Гучкова о справедливости слухов о предстоящем перевороте. «Гучков вдруг начал меня посвящать во все детали заговора и называть главных его участников... Я понял, что попал в самое гнездо заговора. Председатель Думы Родзянко, Гучков и Алексеев были во главе его. Принимали участие в нем и другие лица, как генерал Рузский, и даже знал о нем А.А. Столыпин (брат Петра Аркадьевича). Англия была вместе с заговорщиками. Английский посол Бьюкенен принимал участие в этом движении, многие совещания проходили у него».

Напомним, что Алексеев и Корнилов – основатели Добровольческого движения, Белой Армии, которые сражались против большевиков. Кто-то может сделать из этого вывод, что большевики были монархистами.

Доверенное лицо Алексеева, генерал Крымов, в январе 1917 года выступал перед думцами, подталкивая их к перевороту, как бы давая гарантии от армии. Он закончил свою речь словами:

«Настроение в армии такое, что все с радостью будут приветствовать известие о перевороте. Переворот неизбежен и на фронте это чувствуют. Если вы решитесь на эту крайнюю меру, то мы вас поддержим. Очевидно, иных средств нет. Все было испробовано как вами, так и многими другими, но вредное влияние жены сильнее честных слов, сказанных Царю. Времени терять нельзя».

военный цензор в ставке верховного главнокомандующего М.К. Лемке так же говорил об участии в заговоре генерала Крымова.

***

Отметим, что прозвучало на Юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ 2000 г. в докладе митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых:

«… В качестве внешних факторов, которые имели место в политической жизни России и привели к подписанию Акта об отречении, следует выделить прежде всего … настоятельное требование Председателя Государственной Думы М.В. Родзянко отречения Императора Николая II от власти во имя предотвращения внутриполитического хаоса в условиях ведения Россией широкомасштабной войны, почти единодушную поддержку, оказанную высшими представителями российского генералитета, требованию Председателя Государственной Думы.»

То есть, Церковь знает виновников свержения Царя.

О связях Гучкова с офицерами писал Милюков:

Говорилось в частном порядке, что судьба Императора и императрицы остается при этом нерешенной — вплоть до вмешательства «лейб-гвардейцев», как это было в 18 в.; что у Гучкова есть связи с офицерами гвардейских полков, расквартированных в столице и т.д. Мы ушли, в полной уверенности, что переворот состоится».

Генерал М.К. Дитерикс, будущий начальник штаба чехословацкого корпуса, в своей книге «Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале» подтверждает роль высшего офицерства Русской императорской Армии в перевороте:

«Участие высшего генералитета армии, руководителей и авторитетов офицерства почти в первых рядах Февральской революции, в отречении Царя от престола, в политическом развале армии и страны керенщиной сильно расшатало единство мыслей, чувств и мировоззрений этой сильной и относительно единодушной в былое время организованной корпорации.»

Дитерихс, дойдя с чехословаками до Владивостока, поддержал Колчака, «Верховного правителя России», офицера британской короны.

Послушаем и Колчака.

Писатель-монархист П.Мультатули пишет о том, что, по воспоминаниям генерала Спиридовича, известного убийством Григория Распутина графа Юсупова и других, Колчак поддерживал заговор против Царя Николая II, обещая лояльность Черноморского Флота в случае переворота.

Первый визит по прибытии в Петроград сразу после Февральской революции он нанёс Плеханову, которому слово:

«Сегодня... был у меня Колчак. Он мне очень понравился. Видно, что в своей области молодец. Храбр, энергичен, не глуп. В первые же дни революции стал на ее сторону и сумел сохранить порядок в Черноморском флоте и поладить с матросами. Но в политике он, видимо, совсем неповинен. Прямо в смущение привел меня своей развязной беззаботностью. Вошел бодро, по-военному, и вдруг говорит: – Счел долгом представиться Вам, как старейшему представителю партии социалистов-революционеров.»

Он ошибся, Плеханов был социал-демократ, но и эсеры не были монархистами.

Его высказывание, по которому очевидно его отношению к Самодержавию:

«Я принял присягу первому нашему Временному Правительству. Присягу я принял по совести, считая это Правительство как единственное Правительство, которое необходимо было при тех обстоятельствах признать, и первый эту присягу принял. Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии, и после совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой я стоял всегда, – что я, в конце концов, служил не той или иной форме правительства, а служу родине своей, которую ставлю выше всего, и считаю необходимым признать то Правительство, которое объявило себя тогда во главе российской власти». А до этого присягал Царю.

Последний военный министр Временного правительства генерал А. И. Верховский писал в своих мемуарах:

"Колчак еще со времени японской войны был в постоянном столкновении с царским правительством и, наоборот, в тесном общении с представителями буржуазии в Государственной думе."И когда в июне 1916 года Колчак стал командующим Черноморским флотом, "это назначение молодого адмирала потрясло всех: он был выдвинута нарушение всяких прав старшинства, в обход целого ряда лично известных царю адмиралов и несмотря на то, что его близость с думскими кругами была известна императору... Выдвижение Колчака было первой крупной победой этих (думских) кругов". А в Феврале и"партия эсеров мобилизовала сотни своих членов - матросов, частично старых подпольщиков, на поддержку адмирала Колчака... Живые и энергичные агитаторы сновали по кораблям, превознося и военные таланты адмирала, и его преданность революции".

И, наконец, еще один родственник Николая II.

Великий князь Кирилл Владимирович (потомки которого недавно с визитом были в Крыму-с) с красным бантом на груди привёл Гвардейский экипаж в распоряжение Государственной Думы еще

Источник

|

Метки: февраль российская императорская армия оболенские |

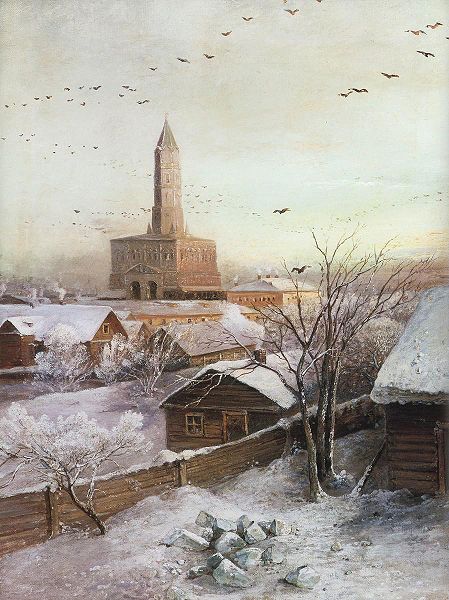

Улица Богдановича в Ярославле |

Кировский район

Улица Богдановича

«Белорусский поэт Максим Богданович и Ярославль»

Путешествие с Библиогидом

Дорогие друзья!

Мы рады приветствовать вас на улице Богдановича.

Улица Богдановича названа в августе 1984 года в честь Максима Адамовича Богдановича (1891-1917) – белорусского поэта. Он окончил в Ярославле мужскую гимназию (1908-1911) и Демидовский юридический лицей (1911-1916). Бывшая Большая Даниловская (в честь города Данилов Ярославской области). Максим Богданович жил на этой улице. К сожалению, дом не сохранился.

Дом на улице Чайковского (бывшая Любимская улица) был построен в 1908 году титулярным советником В. Н. Ржевским. Дом одноэтажный, деревянный, с наличниками в стиле модерн – типологическая городская постройка. Дом был частью небольшой городской усадьбы.

Я вспоминаю дом старинный,

На тихой улице фасад,

И небольшой уютный сад,

И двор просторный и пустынный

Необычна его история. В 70-80-е годы 20 века по старинным улицам Ярославля с деревянными постройками прокатилась волна сносов. Преобразованиям подверглась и улица Чайковского. Неожиданно для властей, местная общественность при активной поддержке белорусских музейщиков, резко выступила против этого планового разрушения. Историки и поклонники поэта требовали сохранить в неприкосновенности и домик, в котором некогда жил поэт, и соседние строения, чтобы сохранить мемориальную среду.

С 1912 по 1914 гг. в доме жил Максим Богданович и его отец - известный ученый Адам Егорович Богданович. В этом доме поэт подготовил к изданию единственный прижизненный сборник стихов «Вянок», который принес Максиму Богдановичу славу поэта. Это единственный сохранившийся до наших дней дом, который снимала семья Богдановичей в Ярославле. Город стал для поэта второй Родиной, здесь он прожил 8 лет своей жизни.Экспозиция мемориального дома-музея М. Богдановича состоит из 3 залов.В 1995 г. Музей получил статус Центра Белорусской культуры.

Прапрадед Максима по отцовской линии крепостной Степан был первым в роду, кто стал носить фамилию Богданович, по его отчиму Никифору Богдановичу, как вошедший в состав его «двора» податной единицей. Мать Максима Мария Афанасьевна, по отцу Мякота, по матери, Татьяне Осиповне, — Малевич. Татьяна Осиповна была поповной.Ада́мЕго́ровичБогдано́вич (20марта (1апреля), подругимданным25марта (6апреля), 1862года,— белорусскийэтнограф, фольклорист, мемуарист, историккультуры.На момент свадьбы Адаму Богдановичу было 26, а Марии — 19 лет. Он вспоминал о супружестве как об одном из счастливейших периодов своей жизни.

Родословная

Родился Максим Богданович в 1891 году, 9 декабря в Минске, в семье педагогов. Жили они тогда на Александровской улице (теперь улица Максима Богдановича). Раннее детство поэта прошло в Гродно, куда через восемь месяцев после рождения Максима переехали его родители. Наряду со службой, научной и общественно-политической деятельностью, глава семейства Адам Егорович много внимания уделял своим детям, а их было трое: Вадим, Максим и Лёва.

Изучая родословную можно обнаружить родственные связи с Максимом Горьким. Жена Максима Горького Екатерина Пешкова приходилась своячницей Адаму Богдановичу.

Частично восстановлены фрагменты комнаты Максима-Книжника с мемориальными настенными часами, книжным шкафом, а также почитаемыми в семье реликвиями – иконой Казанской Божьей матери и гелиогравюрой «Сикстинская мадонна» (подарок Максима Горького). Второй зал посвящен владельцам дома – семье Ржевских. Третий зал повествует о Ярославском периоде жизни поэта. В холле музея представлен материал об исторических связях Ярославской области и регионов Белоруссии. В настоящее время на базе музея собрана одна из наиболее полных в Российских регионах библиотек публикаций поэта и библиографической литературы о нем, а также библиотека белорусской литературы. Сотрудниками музея разработан большой методический материал по популяризации творчества М.Богдановича среди россиян, не владеющих белорусским языком.

Максим Богданович печатался в газете «Голос» под разными псевдонимами – Rion, М.Б., М. Б-вич, Максим Книжник, Максим Криница, Эхо и др.

«Голос» — либеральнаягазета, выходившая в Ярославле с 19 февраля (4 марта) 1909 года до ноября 1917 года. Издателями газеты до 1912 года были активные члены Конституционно-демократической партии книгоиздатель депутат Государственной думы К. Ф. Некрасов и Н. П. Дружинин, впоследствии её редактор; затем «товарищество сотрудников».

Константин Федорович Некрасов (1873-1940) – известный политический деятель и издатель начала ХХ века, племянник поэта Н.А. Некрасова.Дружинин Николай Петрович (6.12.1858 г., деревня Маклаково Никольская волость Угличского уезда – 1941 г., г. Ленинград), журналист, издатель и общественный деятель.Отец его был мещанином города Углича, мать происходила из крепостных графа Шереметьева.

В феврале 1917 года друзья поэта собрали деньги, чтобы он мог ехать в Крым лечиться от туберкулёза. Но лечение не помогло. Умер Максим Богданович на рассвете 13 (25) мая 1917 года в возрасте 25 лет (горлом пошла кровь). Заупокойная служба прошла в ялтинском соборе Александра Невского. Похоронили на новом городском кладбище Ялты.

"Ярославская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы –«Инвалиды войны»" зарегистрирована 25 ноября 2002 года по адресу 150054, г Ярославль, ул Богдановича, д 22. Компанию возглавляет Фролов Игорь Николаевич. Сфера деятельности –«Благотворительные организации».

Общеизвестно, что радио - патриарх связи, живительный источник, несущий людям волны информации, музыки, знаний, практических советов и так далее. Днем рождения радио по праву считается 7-е мая 1895-го года, когда в Петербургском университете выдающийся физик, электротехник Александр Степанович Попов публично продемонстрировал изобретенный им радиоприемник.

История Ярославского областного радио, конечно, менее продолжительная, но все же самая большая по сравнению со всеми работающими в регионе электронными средствами массовой информации. Так как же все начиналось 1919 год. В Ярославле оборудована первая приемо-передающая радиостанция для служебного пользования почтово-телеграфной конторы. Спустя некоторое время энтузиасты Ярославской телефонной станции смонтировали радиоузел, который начал транслировать регулярные передачи, где звучали тексты декретов революционного правительства, программ Ленина, сообщения о важнейших событиях в жизни республики. В 1928-м году началась реконструкция радиоузла и к осени 1929-го, как говорится в отчете о работе Ярославского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов, «аппаратная трансляционного узла укомплектована дополнительным оборудованием, в смежной с ней комнате организована радиостудия для проведения местных передач». Таким образом, именно осенью 1929 года началась биография Ярославского радио. Долгие годы редакция располагалась в помещении Главпочтамта на площади Подбельского (ныне Богоявленской), а в 1969-м — переехала в выстроенный Дом радио на Богдановича, 20, где находится и сейчас.В этом году Ярославское областное радио отмечает своё 86-летие.

Полное название организации: «Институт развития образования ИРО» вид услуг: Повышение квалификации, переподготовка.

Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Институт развития образования» (ИРО) является некоммерческой организацией, созданной для выполнения функции предоставления государственных услуг в сфере дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов информационного и научно-методического обеспечения системы образования Ярославской области.

Миссия ИРО — быть ведущей организацией системы повышения квалификации работников образования в Ярославской области.

На здании Института развития образования висит мемориальная доска Селевко Герману Константиновичу. Торжественное открытие — 2 апреля 2013. Академик МАНПО, профессор, кандидат педагогических наук. МАНПО — Международная академия наук педагогического образования.

Герман Константинович Селевко — заслуженный работник высшей школы, академик Международной академии педагогических наук, профессор, автор технологии саморазвивающего обучения. Главным делом жизни Г. К. Селевко является «Энциклопедия образовательных технологий», вышедшая в двух томах в 2006 году в издательстве «Народное образование».

Это уникальное учебное и справочное пособие для учителей, студентов педагогических вузов, институтов системы дополнительного профессионального образования, руководителей, методистов и других работников образования содержит достаточно полное описание около 500 образовательных технологий и будет незаменимым по различным курсам «Педагогических технологий».

26 июля 1989 года был образован Ярославский таможенный пост, который принадлежал Московской Центральной таможне. Первым ярославским таможенником считался Павел Васильевич Киселев, который его и возглавил. 9 октября 1990 года была создана таможня в Ярославле. К ней были прикреплены Костромской и Ивановский посты. Целями таможни на данный момент считается совершенствование таможенного администрирования, обеспечение экономической безопасности, защита рынка и производителей товаров, повышение конкуренции производителей на уровень мирового рынка, развитие внешнеэкономической деятельности.

Василий Васильевич Никандров был заслуженным строителем. Сначала возглавлял трест «Спецстроймеханизация», а потом долгие годы руководил «Облмежколхозстроем» и построил половину Ярославской области.

Никандров Василий Васильевич — председатель совета Ярославского областного объединения межколхозных строительных организаций В. В. Никандров получил почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР» 16.03.1983 62. Мемориальная доска Никандрову Василию Васильевичу установлена на стене дома № 8 по улице Богдановича.

Наша экскурсия по одной из центральных улиц Ярославля подошла к концу. Имя улице дал талантливый белорусский поэт Максим Богданович, судьба которого была тесно связана с нашим городом, прославили эту улицу лучшие люди Ярославля, внесшие свой огромный вклад в его историю, а учреждения, расположенные здесь являются важнейшими социальными и культурными объектами города.

Спасибо за внимание!

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля». Все права защищены © 2015

http://cdb-yaroslavl.ru/external/litmap/kirovsky_bogdanovicha.html

|

Метки: пешковы богданович |

Трубецкая, Надежда Борисовна |

Трубецкая, Надежда Борисовна

Святополк-Четвертинская Дата рождения:

20 октября 18121812-10-20

Дата смерти:

23 февраля 19091909-02-23 96 лет

Место смерти:

- Москва, Российская империя

Страна:

- Российская империя

Отец:

Борис Антонович Четвертинский

Мать:

Надежда Фёдоровна Гагарина

Супруг:

Алексей Иванович Трубецкой

Дети:

сын и две дочери

Награды и премии:

Княгиня Надежда Борисовна Трубецкая урождённая княжна Святополк-Четвертинская; 20 октября 1812—23 февраля 1909 — фрейлина, статс-дама, благотворительница Кавалерственная дама ордена Святой Екатерины

Содержание

- 1 Биография

- 2 Благотворительная деятельность

- 3 Брак и дети

- 4 Примечания

- 41 Комментарии

- 5 Ссылки

Биография

Княжна Надежда Борисовна родилась в многочисленной семье участника Наполеоновских войн князя Бориса Антоновича Четвертинского и Надежды Фёдоровны Гагариной Её родственники были близки к императорской семье: её тётка, Мария Антоновна, долгое время была фавориткой императора Александра I, а другая, Жанетта Антоновна, едва не стала морганатической супругой великого князя Константина Павловича

Много времени семья Четвертинских проводили в имении Филимонки, где собирались их многочисленные родственники Часто в имении гостили сёстры Надежды Фёдоровны, Вера Вяземская и Софья Ладомирская, вместе с детьми П А Вяземский писал 1 июня 1824 года: «Сегодня ездил я из Остафьева с Машенькою и Пашенькою обедать к Четвертинским и от них отправился в Москву, а дети ещё остались там» Благодаря родителям и родственникам, Надежда Борисовна с детства вращалась в самом изысканном обществе 4 января 1831 года Четвертинские посетили Остафьево, о чём известно из письма П А Вяземского к А Я Булгакову: «У нас был уголок Москвы; был Денис Давыдов, Трубецкой, Пушкин, Муханов, Четвертинские; к вечеру съехались соседки, запиликала скрипка и пошёл бал балом»

Надежда Борисовна получила блестящее домашнее образование, а позднее прослушала университетский курс Была принята к двору фрейлиной императрицы Александры Фёдоровны В 1834 году Надежда Борисовна стала женой князя Алексея Ивановича Трубецкого 1806—1855, впоследствии виленского вице-губернатора, камергера, действительного статского советника Фрейлина А С Шереметева писала в апреле 1834 года:

| Видела княгиню Трубецкую, урожденную Четвертинскую, и её мужа Я нахожу, что он очень неуклюж; мне было очень жалко их видеть вместе; он так не подходит к дому! Она представлялась императрице, которая нашла, что она особенно мила |

Дом Трубецких в Знаменском переулке стал одним из культурный центров Москвы, блестящим литературным салоном Княгиня Трубецкая «вела знакомство с лучшими людьми своего времени У поэта князя П А Вяземского, который был ей родня, она познакомилась с Пушкиным, Жуковским и Гоголем» Позднее Трубецкая рассказывала правнуку о танцах с Пушкиным и его визитах в дом Четвертинских

Последние годы Надежды Трубецкой были омрачены трагедией Её сын Алексей растратил казённые деньги, спасая его от самоубийства, княгиня была вынуждена продать всю свою недвижимость, в том числе и дом в Знаменском переулке Расстроенные благотворительностью денежные дела Трубецких привели к тому, что Надежда Борисовна осталась без средств к существованию За заслуги ей назначили пенсию из средств организованного ею Братолюбивого общества и предоставили арендованную квартиру в бывшем её собственном доме, купленном С И Щукиным

Княгиня Надежда Борисовна Трубецкая скончалась 23 февраля 1909 года

Благотворительная деятельность

По словам Б Чичерина, княгиня Трубецкая была «женщина умная, бойкая, живая, с характером, с умственными интересами, всегдашняя посетительница университетских лекций, вместе с тем преданная благотворительности, стоявшая во главе многих заведений, которые она вела с тактом и умением»

С 1842 года Надежда Борисовна входила в Совет детских приютов, а в 1844 году с помощью С Д Нечаева она организовала Ольгинский приют После смерти в 1855 году супруга княгиня Трубецкая посвящала благотворительности всё своё время

Зимой 1859/1860 годов жильё части бедняков оказалось под угрозой затопления Княгиня Трубецкая с сестрой, матерью и ещё несколькими аристократками наняли дом у Калужских ворот, куда переселили этих жильцов В следующем году при активном участии Надежды Борисовны было организовано Братолюбивое общество снабжения неимущих квартирами, где можно было получить квартиру или пособие на аренду жилья Под председательством княгини к началу XX века общество обладало 3 миллионным капиталом и 40 благотворительными учреждениями Патроном общества стала императрица Мария Фёдоровна, а почётным председателем — великая княгиня Елизавета Фёдоровна

В 1865 году Трубецкая становится попечительницей Арбатского отделения Дамского попечительства о бедных В августе того же года при участии инженера Христиана Христиановича Мейена и предпринимателя Петра Ионовича Губонина комитетом была открыта небольшая ремесленная школа для мальчиков, в которой детей обучали портняжному, сапожному и переплетному делу 17 апреля 1866 года школа стала именоваться Комиссаровской ремесленной школой в честь шапочного мастера О И Комисарова, спасшего императора Александра II при покушении на него Д В Каракозова

В 1869 году по предложению Надежды Трубецкой был создан Дамский комитет Московского отделения Российского общества попечения о раненых и больных воинах, позднее общество было переименовано в Российское общество Красного Креста

В 1877 году с началом русско-турецкой войны Трубецкая организовала санитарный поезд и сама в качестве сестры милосердия в возрасте 65 лет отправилась на фронт

В 1879 году Надежда Борисовна организовала материальную помощь городу Оренбургу, пострадавшему от страшного пожара, лично отвозила в город предметы первой необходимости

В последние годы княгиня Трубецкая была членом Попечительного совета созданного ею в Хамовниках Ксеньинского детского приюта, получившего имя в честь великой княгини Ксении Александровны, сестры Николая II

За свою деятельность Надежда Борисовна была удостоена ордена Святой Екатерины малого креста

Брак и дети

18 февраля 1834 года Надежда Борисовна вышла замуж за князя Алексея Ивановича Трубецкого, представителя второй ветви рода Трубецких, сына князя Ивана Николаевича 1760—1843 и его жены Натальи Сергеевны 1775—1852, урождённой княжны Мещерской В браке родились:

- Наталья Алексеевна 1834 — 1918 — супруга князя Николая Ивановича Шаховского 1823—1890; их внучка писательница Зинаида Шаховская

- Алексей Алексеевич 1847—741914 — с 1681876 года женат на Наталье Дмитриевне Всеволожской 1856—1913;

- Надежда Алексеевна

Примечания

- ↑ 1 2 3 Черейский ЛА Святополк-Четвертинская Надежда Борисовна//Пушкин и его окружение Проверено 26 мая 2013 Архивировано 27 мая 2013 года

- ↑ 1 2 3 4 5 Молева НМ Надежда Трубецкая // Москва - столица — М: Олма-Пресс, 2003 — С 402-403 — 670 с — ISBN 5-224-0-1274-7

- ↑ Архив села Михайловского Т2 Вып 1—СПб, 1902—С 42

- ↑ Старк ВП Дон-Жуанский список Пушкина // Наталья Гончарова

- ↑ Б Н Чичерин Воспоминания Т 1—4 — М: М и С Сабашниковы, 1929—1934 — Т 2 — С104

- ↑ Дом на Маяковке Проверено 26 мая 2013 Архивировано 27 мая 2013 года

- ↑ Трубецкие князья Проверено 26 мая 2013 Архивировано 27 мая 2013 года

Комментарии

- ↑ Это позволило ВП Старку в своей книге «Наталья Гончарова» отнести имя Надежда в донжуанском списке Пушкина насчёт княжны Четвертинской

Ссылки

- Елена Лебедева С верою, любовью и состраданием Проверено 26 мая 2013 Архивировано 27 мая 2013 года

- Трубецкая, Надежда Борисовна на «Родоводе» Дерево предков и потомков

Трубецкая, Надежда Борисовна Информацию О

https://www.turkaramamotoru.com/ru/%D0%A2%D1%80%D1...D0%B2%D0%BD%D0%B0-1140808.html

|

Метки: трубецкие |

Как выглядел человек, подаривший России идеологию великодержавности |

Как выглядел человек, подаривший России идеологию великодержавности

Я была очень удивлена (это еще мягко сказано), узнав, кого изображает этот портрет романтически выглядящего красивого молодого человека на полотне Ореста Кипренского. Мы видим здесь одетого по моде начала XIX века чернокудрявого, темноглазого светского мужчину, небрежно облокотившегося о стол, покрытый красивой скатертью, куда брошены его цилиндр и перчатки. Сам он с легкой улыбкой смотрит вдаль, весьма внимательно и вдумчиво притом.

Если бы мне сказали, что это образ Евгения Онегина, я бы подумала, что он очень точно совпадает с моими представлениями о внешности этого персонажа.

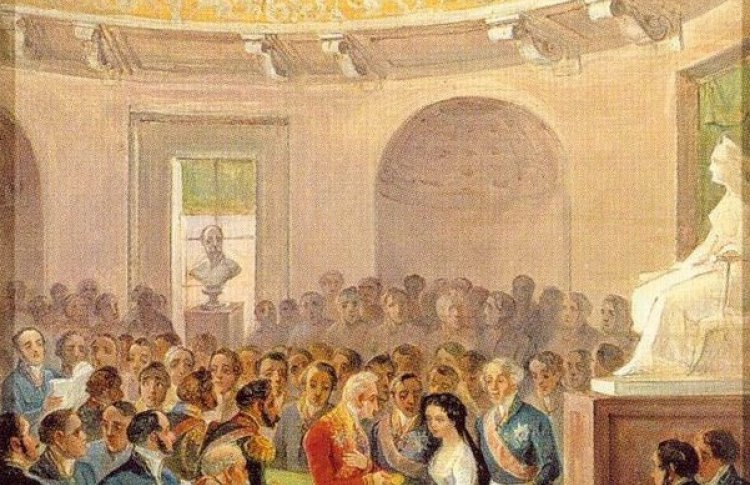

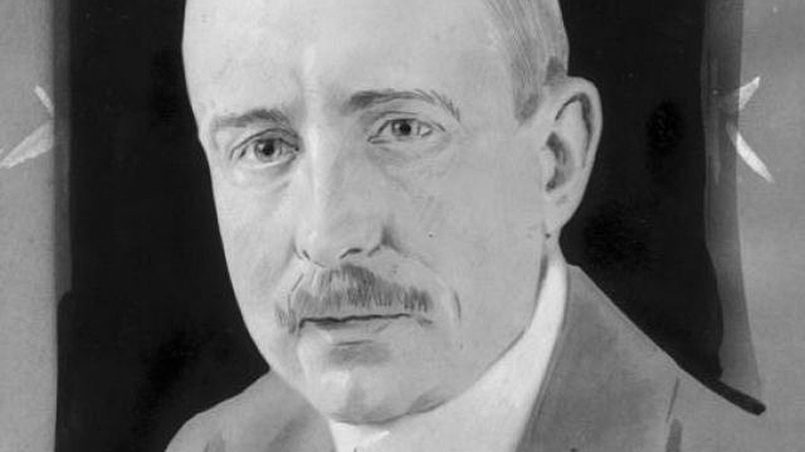

О.Кипренский. Портрет С.С. Уварова

Но это никакой не Онегин, конечно, а совершенно реальный человек, сыгравший очень существенную роль в истории России - граф Сергей Семенович Уваров (1786-1855).

Свой жизненный путь он начинал действительно в романтическом ключе, и именно этот период его жизни и схватил Кипренский.

Уваров, воспитанный известным царедворцем и дипломатом князем Куракиным, был сразу же определен в коллегию иностранных дел и начал свою карьеру в Вене и потом в Париже. Там он увлекся античной культурой и даже опубликовал ряд работ на эту тему. Его эстетические изыскания привлекли внимание тогдашних европейских властителем дум, включая Гёте.

Прибыв в Россию, он стал вращаться в литературном кругу и вошел в известный кружок "Арзамас", членом которого был и А.С. Пушкин. Там всем участникам давали прозвища, и Уварова прозвали Старушкой. Почему? Не знаю. Пушкин там был, кстати, Сверчком.

В.А. Голике Портрет С.С. Уварова

Карьера Уварова меж тем шла в гору. Он вошел в состав Академии наук, и в 1818 году возглавил ее. Ему тогда было всего 32 года. Ходил слух, что должность ему досталась благодаря любовной связи с Дондуковым-Корсаковым, имевшим нетрадиционные наклонности.

На портрете Голике (выше) перед нами уже чиновник, а не романтический юноша. Деловой сюртук, ордена, тщательно причесанная голова... Примерно также выглядит Уваров и на портрете ниже. И ракурс тот же, никакой оригинальности! И шуба с плеч падает. Правда, фон более определенный - елка.

Художника не знаю. Но это точно Уваров.

Звездный час Уварова наступил в 30-е годы. Он был назначен министром просвещения. Россия в то время была в шоке от недавнего восстания декабристов, и властям требовалась четко и ясно выраженная идеология, которая бы скрепила государство.

Граф Уваров прямо с ходу выдал требуемое, буквально в трех словах сформулировав эту скрепу: Православие, Самодержавие, Народность. Ни дать, ни взять - пришел, увидел, победил. Победительный министр изображен на портрете Каневского фронтально. Никаких полуоборотов, никакого романтизма. Перед нами государственный чиновник.

Я.К Каневский Портрет Уварова

На рабочем посту Уваров каждый день неустанно думал о народе и его просвещении (без этого ему бутерброд не лез в рот). Исходя из своей же доктрины, он был уверен, что народ обожает царя и неистово религиозен. Самобытность русских такова, что никакого внешнего влияния не терпит. Сам будучи европейски воспитанным человеком, Уваров для народа меж тем предполагал исключительно опору на собственные традиции. Он считал, что его первейший долг - делать все, чтобы зловредные западные веяния типа идей свободы, равенства, получения равного и доступного каждому образования и прочий либерализм ни в коей мере не коснулись безмятежно спящего народного сознания.

При этом именно Уваров создал четкую структуру образовательных учреждений в России, развивал гимназии и университеты. Но туда принимали не всех, а по сословному критерию. Однако, поступив, человек получал хорошее образование. Никакой самостоятельности учебным заведениям не давалось, все было подконтрольно государству.

Уваровская тенденция в просвещении сохранилась в России до сих пор.

Как о личности, об С.С. Уварове остались противоречивые воспоминания. Многие его поступки с точки зрения морали носили мутный характер. Он внаглую использовал государственное имущество как личное, например, спекулировал казенными дровами. В надежде получить наследство, приказал опечатать имущество своего родственника Шереметева, когда тот был еще жив, но болен. Шереметев, кстати, тогда выздоровел, что вызвало злорадство Пушкина, не преминувшего написать по этому поводу эпиграмму. И т.д. и т.п.

Вот таким был человек, определивший государственную идеологию Российской империи.https://zen.yandex.ru/media/lichop/kak-vygliadel-c...nosti-5c83669a027d8900b470fdb6

|

Метки: уваровы |

Молодой любовник революции |

|

|

9 мартаСуббота

Молодой любовник революции

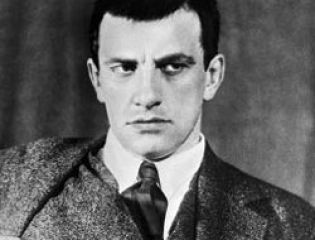

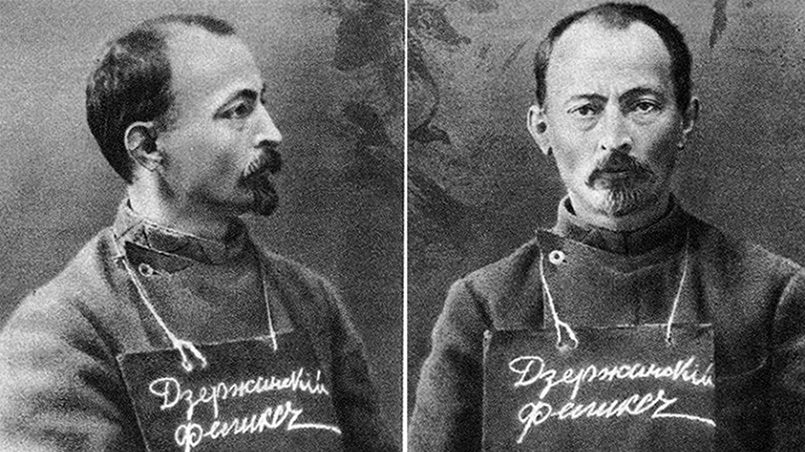

8 ноября 1929 года (по некоторым данным, именно в этот день) был расстрелян Яков Блюмкин, один из самых ярких персонажей русской революции

Кадр из телефильма "Личный враг Сталина. Яков Блюмкин" // Телеканал "Россия"

Биография Яши Блюмкина характерна для героев подобного рода. Она словно протестует и не желает укладываться в стандартные анкетные формы: «Фамилия-имя-отчество, год рождения, место рождения...» Всё расплывается, двоится, троится и множится, оставляя исследователя в полном недоумении — а был ли вообще Яша?

При всём многообразии политических взглядов в нашем обществе, в нём сегодня немного сторонников революционных потрясений. Возможно, именно в этом — единственное достижение нашего общественного сознания, которое в остальном вообще-то не сильно продвинулось вперёд за все советские и постсоветские годы. Революция, конечно, отвратительна и, если можно рассматривать её как одну из форм власти, вполне заслуживает известного мандельштамовского сравнения. Пресловутая романтика, которую она будто бы с собой несёт, увы, уже не «катит» в нынешнее прагматичное время гипермаркетов и бизнес-центров.

Махно — страстный романтик революции в её чистом виде, буквально воспринявший лозунг «Земля — крестьянам, фабрики — рабочим», взявшийся воплотить — и воплотивший — его в жизнь.

И всё же нельзя хотя бы отчасти не согласиться с вождём мирового пролетариата, назвавшим революцию «делом весёлым». Во всяком случае, именно в это время с максимальной интенсивностью являются на свет самые незаурядные, яркие личности, оживляющие потом академические учебники истории. В иное время такие люди, скорее всего, похоронили бы свои таланты где-нибудь в пыльной тиши канцелярий и бухгалтерий.

Человек богемы

Биография Яши Блюмкина характерна для героев подобного рода. Она словно протестует и не желает укладываться в стандартные анкетные формы: «Фамилия-имя-отчество, год рождения, место рождения…» Всё расплывается, двоится, троится и множится, оставляя исследователя в полном недоумении — а был ли вообще Яша? Человек, родившийся то ли в Одессе, то ли во Львове, то ли в каком-то местечке Черниговской области, не имеющий точных дат рождения и смерти, отчества (в разных документах — Григорьевич, Семёнович, Моисеевич, Наумович) и даже внешности (описания её у всех, знавших Блюмкина, охватывают чуть ли не все физические типы человека. Например: «мордатый… ражий и рыжий» — Ирина Одоевцева, «низкорослый, но ладно скроенный» — Надежда Мандельштам, «довольно высокий и рано оплывший» — Лиля Брик, «его... высокомерный профиль напоминал древнееврейского воина» — Виктор Серж), — такой человек сегодня казался бы подозрительным и опасным. Однако для весёлого революционного времени это было в самый раз! К тому же такая внешность — просто профессиональная необходимость для того рода деятельности, которому он себя посвятил.

А вот любовь к изящным искусствам и к миру богемы, сопровождавшая Блюмкина всю его недолгую, но бурную жизнь, не говоря уже о его тщеславии, вроде бы несвойственна «рыцарям плаща и кинжала». Он писал стихи — увы, не дошедшие до нас, но, наверное, не совсем бездарные, раз их печатали даже солидные «Одесский листок» и «Гудок», дружил с Есениным, Маяковским, Мариенгофом, Мандельштамом... Впрочем, разносторонность интересов — тоже признак незаурядной личности.

Подлец несомненный! Но талантливый!

Многочисленные Яшины таланты начали проявляться рано, и некоторые из них были бы очень востребованы и сегодня. Например, ещё в 1914-м, работая конторщиком, он наладил производство фальшивых освобождений от армейского призыва и успешно ими приторговывал. Попавшись, он заявил, что занимался этим по распоряжению хозяина, а когда тот, возмутившись, подал на него в суд, Блюмкин дело неожиданно выиграл. Впоследствии оказалось, что Яша послал судье, славившемуся своей неподкупностью, презент с вложенной визиткой хозяина. Опозоренный таким образом хозяин конторы вынужден был признать: «Подлец несомненный! Но талантливый!»

Многодетная Яшина семья представляла почти весь политический спектр левых течений: брат был анархистом, сестра — социал-демократкой, он сам — эсером. Блюмкинские таланты были замечены и оценены его однопартийцами — в 20 лет он уже начальник германского отдела ВЧК (левые эсеры тогда ещё входили в большевистское правительство). Стоит ли удивляться, что убийство германского посла Мирбаха — едва ли не самый загадочный из эсеровских терактов, мотивация и цели которого выглядят очень противоречивыми, а всё, что за ним стояло, и сегодня ещё по большей части неизвестно — одновременно является и едва ли не единственным бесспорным фактом биографии Блюмкина. Однако по странному стечению обстоятельств именно этот теракт, совершённый левым эсером Блюмкиным, позволил большевикам избавиться от его однопартийцев в правительстве и единолично захватить власть...

Сбежав после покушения от «праведного гнева» (распоряжение Ленина по поводу скрывающегося Блюмкина: «Тщательно искать, но не найти») то ли в Рыбинск, то ли в Киев, то ли в Петроград, под фамилией то ли Вишневский, то ли Владимиров, Яша то ли готовит покушение на гетмана Скоропадского, то ли допрашивает учёного Барченко по поводу его опытов в области парапсихологии. Впрочем, одно не исключает другого и оба они — третьего, тем более для такой незаурядной личности.

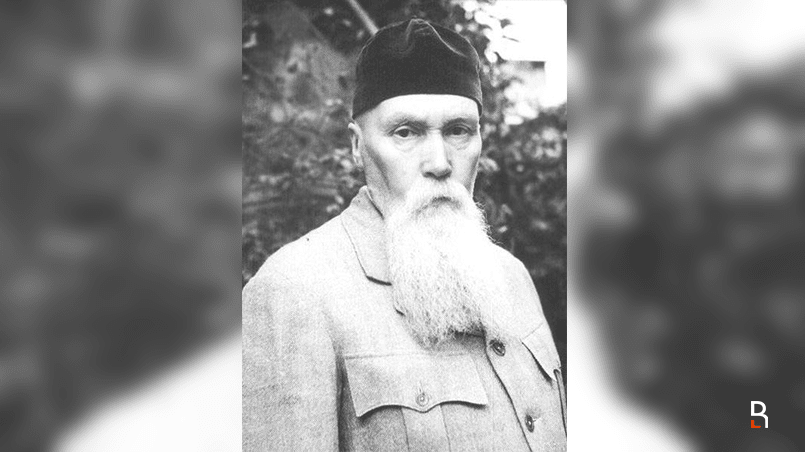

Блюмкин и Рерих

Его биография почти вся состоит из таких вот «то ли» — артистическая натура, что вы хотите! Он сбегал из английского плена в Индии, от петлюровцев и от своих бывших однопартийцев, приговоривших его к смерти за переход к большевикам и организовавших на Блюмкина девять покушений, что само по себе в совокупности кажется невероятным. Вроде бы закончил Академию Генерального штаба и стал, как сейчас говорят, арабистом, хотя, изучая его биографию, непонятно, когда успел, — в тот же период он появляется на деникинском фронте в должности начальника штаба, затем комбрига и тогда же устанавливает советскую власть в Персии...

Пару лет назад среди историков разгорелся нешуточный спор по поводу участия Блюмкина с секретной миссией в гималайской экспедиции Николая Рериха под видом буддийского монаха. Искрой, из которой разгорелось пламя, послужила книга писателя Олега Шишкина «Битва за Гималаи», в которой автор приводит многочисленные ссылки на архивные документы. За ожесточением оппонентов Шишкина (главным из которых выступал музей Рериха в Москве) на самом деле скрывался рояль в кустах: сам Блюмкин и его участие или неучастие в экспедиции, естественно, никого не интересовали, но признание данного факта косвенно подтверждало бы версию о тайном сотрудничестве Н. Рериха с ГПУ, стремившимся к распространению своего влияния на Востоке. Эхо этой битвы слышится порой ещё и сейчас, а тогда дело дошло до суда...

Блюмкин и Троцкий

Было бы нелогично, если бы две самые яркие личности русской революции не встретились. Блюмкина, слава которого тогда уже прошла по всей Руси великой, в конце концов заметил и оценил Троцкий. Восхищение было взаимным. «Революция предпочитает молодых любовников», — напишет нарвоенком чуть позже о своём новом сотруднике и друге. Функции, выполнявшиеся Яшей при Троцком, были, как и всё в его жизни, столь же разнообразны, сколь и туманны и простирались от личной охраны до редактирования фундаментального труда шефа «Как вооружалась революция».

«Чтобы выиграть гражданскую войну, мы ограбили Россию», — откровенно писал Троцкий. Ограбленная Россия не называла его иначе как «великим и любимым вождём» наряду с Лениным. Феномен ли это, и, если феномен, присущ ли он только русскому народу или является общим психологическим законом вроде «бьёт — значит любит»? Это вопрос к психологам...

Афганистан, Индия, Палестина, Монголия, Китай, Египет, Турция... Буддийский монах, монгольский лама, иранский торговец антиквариатом, владелец прачечной в Палестине... Блюмкин многолик, как Шива, и вездесущ, как Фигаро. С последним, впрочем, его роднят и многие черты характера, хотя его «проделки» не столь безобидны, как у героя Бомарше. Яша вербует резидентов, плетёт шпионские сети, свергает правителей и вместо них приводит к власти «кого надо», инструктирует коммунистических лидеров, подавляет контрреволюционные мятежи...

Такая жизнь по определению не могла быть длинной. И, как часто бывает с подобными людьми, пройдя огонь и воду, английский и петлюровский плены, многочисленные аресты и девять покушений на свою жизнь, он сгорел, в общем-то, на пустяке. Блюмкин, мотаясь по заграницам и отлично ориентируясь в политической обстановке всех ближневосточных стран, в то же время плохо представлял себе расстановку сил в руководстве собственной партии. Конец 1920-х в СССР — время борьбы за власть между Сталиным и Троцким. На чьей стороне были Яшины симпатии в этой борьбе, объяснять, конечно, не надо. Свержение и высылка Троцкого были для него полной неожиданностью.

Где и когда они встречались — точно неизвестно, как и большинство фактов в биографии Блюмкина. Возможно, в начале 1929-го в Константинополе, куда его бывший шеф прибыл сразу после высылки. Кто знает, о чём они говорили и какие планы строили. Не исключено, что большой Яшин опыт по свержению и установлению режимов сыграл с ним злую шутку и он уверовал в своё всесилие на этой ниве. И дальше — впервые в его жизни — всё пошло, увы, по стандарту: донос любовницы, арест, расстрел.

«Эх, испортил песню, дурак!..»

http://www.chaskor.ru/article/molodoj_lyubovnik_revolyutsii_20812

|

Метки: яков блюмкин |

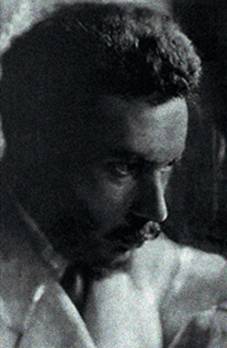

Ученый с оккультными наклонностями Александр Барченко |

Ученый с оккультными наклонностями Александр Барченко

После Октябрьской революции главным проводником идей Сент-Ива де Альвейдра в России выступил ученый с оккультными наклонностями Александр Барченко. Александр Васильевич Барченко родился в 1881 году в городе Елец (Орловская губерния) в семье нотариуса окружного суда. Предметом его увлечений с ранней юности стали оккультизм, астрология, хиромантия.

В те далекие времена граница между оккультизмом и естественно-научными дисциплинами была еще в достаточной степени размыта, поэтому для углубления своих знаний Александр решил заняться медициной, отдавая предпочтение изучению паранормальных человеческих способностей - феноменам телепатии и гипноза.

В 1904 году Барченко поступает на медицинский факультет Казанского университета, а в 1905 году - переводится в Юрьевский университет.

Особую роль в дальнейшей судьбе Барченко сыграло знакомство с профессором римского права Кривцовым, преподававшим на кафедре Юрьевского университета. Профессор Кривцов рассказал новому другу о своих встречах в Париже с известным мистиком Сент-Ивом де Альвейдром. Сам Барченко впоследствии поведает об этом следователю НКВД в таких словах:

… «Рассказ Кривцова явился первым толчком, направившим мое мышление на путь исканий, наполнивших в дальнейшем всю мою жизнь. Предполагая возможность сохранения в той или иной форме остатков этой доисторической науки, я занимался изучением древней истории, культуры, мистических учений и постепенно ушел в мистику. Увлечение мистикой доходило до того, что в 1909-1911 годах, начитавшись пособий, я занимался хиромантией - гадал по рукам».

Под воздействием откровений Кривцова и им же «благословленный» Барченко приступает к изучению паранормальных способностей человека.

Очерк Александра Барченко «Передача мыслей на расстояние»

Но перед тем ему довелось немало постранствовать по свету. В качестве «туриста, рабочего и матроса» Барченко объехал, по его собственным словам, «большую часть России и некоторые места за границей». Одной из таких стран была Индия, будоражившая в то время воображение многих молодых европейцев.

С 1911 года Александр начинает публиковать результаты своих изысканий, время от времени (а тогда в среде ученых это было принято) перемежая чисто теоретические статьи художественными произведениями на сходную тему.

Его рассказы появляются на страницах таких уважаемых журналов, как «Мир приключений», «Жизнь для всех», «Русский паломник», «Природа и люди», «Исторический журнал». Интересно, что именно беллетристика была для Барченко основным средством существования в те годы.

Александр Барченко (1922 год)

Круг интересов Барченко был необычайно широк и охватывал все стороны естествознания как совокупности наук о природе. Есть, однако, одна тема, которой молодой естествоиспытатель уделял особое внимание, - это разнообразные виды «лучистой энергии», оказывающие влияние на жизнь человека.

Свое понимание «энергетической проблемы» Барченко изложил в очерке «Душа Природы», опубликованном в 1911 году. Начинался он с рассказа о роли солнечного светила - источника жизни на Земле, а возможно, также и на других планетах, например, на Марсе. Далее Барченко сообщал своим читателям о присутствии растительности на Красной планете, о выпадении и таянии там снегов и, конечно же, о загадочных марсианских каналах. Всё это позволяло ему высказать предположение, что на Марсе обитают «существа, по разуму не только не уступающие людям, но, вероятно, далеко их превосходящие».

Столь же уверенно говорил он и о существовании эфира - «тончайшей, наполняющей вселенную среде». В то же время процессы, идущие в недрах Солнца - «этой ослепительной Душе природы, - чудовищные взрывы и вихри, тотчас отражаются на электромагнитном состоянии земли. Стрелки магнитных приборов мечутся, как безумные, вспыхивают северные сияния Доходит до того, что телеграфы отказываются работать и трамваи двигаться Кто знает, - восклицает далее Барченко, - не установит ли когда-нибудь наука связи между такими колебаниями (напряжения солнечной деятельности) и крупными событиями общественной жизни?» Фактически молодой энтузиаст предугадал скорое пришествие гелиобиологии.