-Рубрики

- *01 ШИТЬЁ (363)

- Блузки и рубашки (25)

- Брюки (9)

- Детям (30)

- Для дома (58)

- Домашняя одежда (7)

- Журналы (5)

- Костюмы (1)

- Моделирование (32)

- Мягкая игрушка (1)

- Нижнее белье (2)

- Обувь (3)

- Одежда Мода Стиль (29)

- Основной крой (7)

- Пальто (4)

- Платье (61)

- Программы (2)

- Разное (24)

- Спортивная одежда (1)

- Сумки (14)

- Швейные операции и Технология обработки (38)

- Юбки (46)

- *02 ВАЛЯНИЕ (201)

- Аксессуары (18)

- Головные уборы (12)

- Жакеты и жилеты (12)

- Журналы (3)

- Игрушки. Идеи (3)

- Идеи (11)

- Интерьер. Разное (4)

- Материал (14)

- Обувь (15)

- Палантины, шарфы (26)

- Платье (6)

- Приемы, советы, техника валяния (82)

- Сумки (13)

- Цветы (9)

- Юбки (3)

- *03 ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ (309)

- Болеро (20)

- Варежки, носки (5)

- Детям. Шапочки (1)

- Головные уборы и шарфы (63)

- Джемпер, Пуловер (61)

- Для мальчиков (6)

- Жакеты, кадиганы, кофты (22)

- Жилеты, безрукавки (29)

- Журналы (3)

- Пальто, накидки, комплекты (28)

- Платья (12)

- Приемы и Техника вязания (28)

- Свитера (10)

- Туники (14)

- Узоры (23)

- Юбки (1)

- *04 ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ (280)

- Сумки (21)

- Блузки (6)

- Болеро (10)

- Головные уборы (20)

- Жакеты (41)

- Жилеты (5)

- Журналы (9)

- Кардиганы (25)

- Пуловеры, джемпера (18)

- Разное (20)

- Техника вязания и узоры (53)

- Топы (25)

- Туники (17)

- Юбки, платья (33)

- *05 ВЯЗАНИЕ из МЕХА (3)

- *06 ВЯЗАНИЕ НА ВИЛКЕ (2)

- *07 МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ (7)

- Мастер класс (2)

- *08 БАТИК (9)

- *09 МАКРАМЕ (1)

- *10 ВЫШИВКА (6)

- *11 БИСЕР (6)

- *12 КУКЛЫ И ИГРУШКИ (148)

- 01-Тильда (3)

- 02-Куклы текстильные (21)

- 03-Куклы интерьерные (29)

- 04-Из полимерной глины (23)

- 05-Игрушки текстильные (26)

- 06-Из войлока (27)

- 07-Вязанные (3)

- 08-Дома, пано, интерьеры (6)

- 09-Мотанки (4)

- 10-Куклы обережные и обрядовые (15)

- Пасхальные (1)

- Разное (14)

- *13 ЭЗОТЕРИКА (28)

- Обереги (22)

- Практики (6)

- *14 ЛЕПКА (24)

- Полимерная глина (5)

- Гипс (1)

- *15 ДЕКОР И ДИЗАЙН (111)

- Интерьер (18)

- Декорирование (6)

- Бижутерия и аксессуары (3)

- Яичная скорлупа (2)

- Камень (1)

- Декупаж (10)

- Дерево (8)

- Картон (4)

- Лампы и абажуры (1)

- Мебель (8)

- Мешковина и джут (1)

- Папье-маше (3)

- Плетение (6)

- Роспись по камню (4)

- Скульптура (15)

- Текстиль (12)

- *18 ЖИВОПИСЬ (104)

- Акварель (8)

- Иллюстрации (24)

- Компьюторная графика (1)

- Современные художники (44)

- Уроки рисования (11)

- Художники 18-19 веков (9)

- *19 УРОКИ РИСОВАНИЯ (49)

- Другие техники (11)

- Техника "Один мазок" (8)

- Художественная школа (30)

- *20 ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО (76)

- - Уроки росписи (10)

- Нэцкэ (2)

- Витражная роспись (2)

- Гжель (5)

- Городецкая роспись (1)

- Жостовская роспись (1)

- Златоустовская гравюра (3)

- Игрушки (3)

- Иконопись (1)

- Кемеровская роспись (1)

- Лаковая миниатюрная живопись (16)

- Мезенская роспись (4)

- Палех (1)

- Петриковская роспись (7)

- Тотечная роспись (13)

- Хохлома (7)

- *28 СЛАВЯНСТВО (8)

- История русского костюма (5)

- Славянская мифология (3)

- *29 ИНТЕРЕСНОЕ (11)

- Пища Богов (9)

- Тайны мира с Анной Чапман (2)

- *30 КУЛИНАРИЯ (111)

- Печенье и пироженное (13)

- Сдоба (6)

- Хлеб (6)

- Блюда из птицы (4)

- Блины и оладьи (1)

- Десерты (3)

- Домашнее консервирование (11)

- Кексы и сладкие пироги (20)

- Мясные блюда (6)

- Пироги и пирожки (5)

- Рулеты (1)

- Рыбные блюда (10)

- Салаты (19)

- Супы (1)

- Торты (10)

-Метки

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Записей: 1842

Комментариев: 124

Написано: 2027

Русский народный костюм. Часть 3 |

Русский костюм в живописи

Константин Маковский и Сергей Сергеевич Соломко

Одним из самых известных и талантливых русских живописцев второй половины 19 века, который воспел в своих полотнах русскую старину, является Константин Егорович Маковский (1839-1915 гг.). Он написал великое множество ярких картин боярской Руси 17 века.

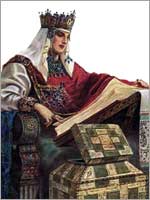

Его красавицы «боярышни» наряжены в красочные русские одежды и дивные головные уборы, и украшены роскошными серьгами и ожерельями той далёкой эпохи, которые прорисованы с поразительной детализацией. Его картины настолько точны в воспроизведении обстановки того времени, что способны заменить десятки учебников, и написаны с такой любовью к русской культуре, что воодушевляют не только на любование ими, но и вызывают стремление узнать и полюбить богатейшее наследие наших предков. Не многим известно, что источником этой точности и убедительности является его давнее и страстное увлечение – коллекционирование предметов русской (и не только) старины, которым он занимался всю свою жизнь.

Об этом рассказывает статья Надежды Большаковой «Константин Маковский – коллекционер», отрывки из которой мы предлагаем Вашему вниманию.

«…Пристрастие это имело семейные корни. Егор Иванович Маковский, отец художника, являясь большим любителем искусства, был одним из крупных коллекционеров в Москве второй четверти XIX века. Он собирал произведения изобразительного искусства, преимущественно старинную гравюру.

К.Е. Маковский унаследовал собирательскую увлечённость отца, однако в его коллекционировании преобладали иные интересы. По определению сына живописца, известного художественного критика Сергея Маковского, – это была «красивая старина», которую, по его мнению, отец «безостановочно покупал… со вкусом знатока, но без особого разбора – и нужное, и ненужное, и то, что могло пригодиться как аксессуар для исторической картины, и то, что просто «понравилось» своим изяществом, своеобразием или вычурой, и что можно было куда-нибудь пристроить в жилых комнатах и мастерских».

Начало коллекционированию было положено в 1860-е годы и неразрывно связано с творческой деятельностью молодого художника, когда вырученные за продажу первых картин деньги он стал вкладывать в приобретение «красивой старины».

По словам его сына, Маковский пополнял коллекцию «...чуть ли не ежедневно скитаясь по антикварам в поисках древностей русских и нерусских, на толкучке Александровского и Апраксина рынков».

Ещё об одном из источников рассказывает, вспоминая своё детство, дочь художника Е.Лукш-Маковская: «Пришла продавщица старины из Александровского рынка, еврейка: известная старьёвщица, с помощницей, скупает со всех концов России сохранившиеся старинные уборы, а больше с севера, и для Константина Егоровича – уж постарается. И ставятся уже ларцы, развязывается большой узел, и прямо на блестящий паркет зала, против света больших окон на Неву падает с её рук целый поток материй, ложатся ломаными складками старинные платья, парчовые «кусочки». Оживлённо совещается папа с матерью, но увлекается и, жадный до каждой тряпицы, забирает зачастую всё, так ценил он русскую древность, был знатоком и не скупился на такие покупки».

Основная часть русской коллекции была собрана в столовой. Её изображению отведено значительное место в главе «В комнатах» воспоминаний Елены Маковской: «Громадный старинный стеклянный шкаф чёрного дерева во всю стену с витыми колоннами – полон развешанных и расставленных старинных боярских костюмов: парча, разноцветные сарафаны, жемчугом унизанные поручи, кокошники в мелких жемчужных кружевах. Чудно светятся, цветятся узорчато роскошные уборы, поблёскивают матово-голубым, розово-золотым шёлком и серебром… На карнизе камина старинная домашняя утварь – красота! Серебряные ковши, кубки раковинные, рукомойники, опахала – все любимые предметы отца – боярских времён. Он их отыскивал, собирал, изображал на многих своих картинах, свою русскую, настоящую преемственную старину».

Наиболее ценными его приобретениями были коллекции русских ларцов с резьбой по кости и русского костюма (особенно кокошников и головных уборов). О том, как художник использовал их в своей работе, рассказывает писательница Е.М. Фортунато, которую тот пригласил в качестве модели: «Маковский молча снял с меня шапочку и… вытащил шпильки из моей причёски. Волосы рассыпались по плечам. Оглядев меня… Маковский стал заплетать косу, и я удивилась, как ловко он это делает. Покончив с косой, достал из венецианского резного шкафчика великолепный голубой штофный боярский сарафан с самоцветными пуговицами и голубую повязку с жемчужными поднизями. По-прежнему молча он повёл меня к венецианскому гранёному трюмо, накинул на меня сарафан поверх платья и надел мне на голову повязку. Ни слова не говоря, он поворачивал меня то так, то этак. И смотря то на меня, то в зеркало, щурил глаза…». Отметим, что женские образы в национальном костюме в XIX веке становились способом выражения национальной идеи в русском искусстве и связаны с поисками национального идеала женской красоты.

Исторические атрибуты в сочетании с занимательностью сюжетов, живостью образов, воплощённых в полотнах художника с присущим ему живописным мастерством и артистизмом, вызывали в зрителях горячий интерес. Через картины Маковского они приобщались к культуре предков и познанию российской истории.

Дочь художника вспоминала: «…Прилегало к мастерской ещё помещение, отделённое занавесом, вроде… сцены, ниже потолком… В мастерской с прилегающей «сценой» родители устраивали временами музыкальные вечера, ставились роскошные «живые картины» из боярского быта… Тогда весь коридор из квартиры и лестница «чёрного хода» обвешивались гобеленами и освещались. Приглашённые (до 150-ти человек) на эти прославившиеся вечера подымались в мастерскую-театр. Тогда-то извлекались все боярские наряды, музейные вещи, кокошники в жемчугах… Представители старых родов, потомки тех же бояр, ловко и красиво облачались в парчовые и бархатные одежды… Изображались, группировались картины отца – «Свадебный пир», «Выбор невесты». Отец так любил боярский быт, что было ему дорого ещё и живым создать его. В этом не только понятный восторженный каприз, но и предугадывание увлекательной полезности для своего искусства».

К началу ХХ века за Маковским прочно закрепился статус крупнейшего коллекционера. Он начинал свою собирательскую деятельность как художник, увлечённый красотой предметного мира, а заканчивал – как знаток и крупный специалист в области русской старины, стремившийся сберечь художественное достояние России. Долгое время занимаясь собирательством, общаясь с крупными историками и коллекционерами, он приобрёл обширные познания в этой области. Поэтому неслучайно в 1915 году, когда, как писали газеты, «вопрос о русской старине был поставлен особенно остро и с любовью исследуется», художник становится членом Общества возрождения художественной Руси, важнейший задачей которого было изучение, сохранение и пропаганда русской старины.

Маковский не без основания гордился своим собранием. Он с удовольствием, как некогда его отец Егор Иванович, показывал свою коллекцию, вещи предоставлял на выставки. Одной из последних была «Выставка церковной старины», устроенная Музеем при Училище технического рисования барона Штиглица весной 1915 года. И вряд ли он мог даже представить, что коллекция, собиравшаяся с любовью в течение более полувека, занимавшая столь важное место в его жизни и искусстве, и сама по себе уже ставшая отражением целой эпохи в русской культуре, совсем скоро будет пущена с публичных торгов.

В начале марта 1916 года в Петроградских газетах появились объявления о «богатом» аукционе «имущества, оставшегося после смерти знаменитого художника и коллекционера профессора Императорской академии художеств Константина Георгиевича Маковского». Прошло всего полгода как художника не стало в результате трагического случая. Сбитый уличной пролёткой на одной из улиц Петроградской стороны, он получил тяжёлую травму головы, от которой 17 сентября 1915 года скончался. В каталоге, сопровождавшем аукцион, перечислено 1100 предметов.

Столичным музеям – Русскому музею Императора Александра III, Эрмитажу и Музею Училища технического рисования барона Штиглица было предоставлено право отбирать вещи для пополнения своих собраний ещё до начала аукциона. Затем подключились московские музеи. Несмотря на то, что право первого приобретения принадлежало петербургскими музеям, в некоторых случаях москвичи опережали их, и по этому поводу местные газеты жаловались: «…представители московских антикварных фирм и музеев специально приехали на аукцион для скупки старинного серебра, кубков, икон, платьев, ещё не проданных Петроградским музеям. Все эти вещи уходят в Москву. Почти за бесценок куплен москвичами подлинный костюм шута XVII века… Кубки, ковши, бокалы и чарки переходят в руки видных московских коллекционеров». Рис. 221. К.Е. Маковский. Фото. 1900-е.

Лишь небольшие фрагменты коллекции Маковского оказались в музеях. Ряд предметов приобрёл Русский музей Императора Александра III. Они поступили в собрание Этнографического отдела (ныне Российский этнографический музей). Сюда попали разнохарактерные экспонаты: русская деревянная мебель, кованые и костяные ларцы, подсвечники, детали парадного женского костюма, пряничные доски, медная и деревянная посуда. Именно их мы узнаём в полотнах художника. Всего по списку, хранящемуся в Русском отделе музея, в его собрание с аукциона поступило более 20 вещей. Лучшие из них занимают постоянное место в экспозиции Этнографического музея…»

Сергей Сергеевич Соломко

Теперь мы расскажем ещё об одном талантливом русском художнике, в своих работах воспевшем Русь. Его имя Сергей Сергеевич Соломко (1855 (1867)-1928) – график, акварелист. Родился в Санкт-Петербурге в семье генерала. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1883-87) и Петербургской Академии художеств (1887-88). Виртуозно рисовал акварелью исторические и аллегорические сюжеты, сцены из боярской жизни и иллюстрации к русским сказкам.

Работал для многих журналов, издательств и театров, а также для Императорского фарфорового завода, создавал миниатюры для ювелирной фирмы Фаберже, иллюстрировал произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя. По его рисункам были выпущены серии открыток: женские головки в русских уборах различных эпох, серия «Москва в XVII столетии», цикл исторических аллегорий: «Век Великого Петра», «Век Фелицы», «Эпоха императрицы Марии», «Блаженной памяти 1812 года», картины боярской жизни.

В 1910 г. получил богатое наследство и поселился в Париже. Продолжал писать акварели, иллюстрировать книги парижских издательств и создавать серии открыток на темы русской старины. Именно по его работам за рубежом судят об образе русской красавицы.

В 1921 году участвовал в выставке «Художники Императорской Академии художеств Петрограда». Был членом Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже, которое в 1927 году, в связи с его тяжёлым заболеванием провело несколько благотворительных вечеров в его пользу. Умер Сергей Сергеевич Соломко в Русском старческом доме, похоронен в Сент-Женевьев-де-Буа. Предлагаем выдержки из статьи Александра Шестимирова «Сергей Соломко, генерал от декадентства» о творчестве художника.

«Сейчас, когда на страницах различных журналов стали появляться статьи о забытых русских художниках, уместно вспомнить о том, что, помимо живописцев, в русской художественной культуре были ещё иллюстраторы, рисунки и акварели которых украшали дореволюционные книги и журналы. Без них сложно себе представить нравы и идеалы того времени. Иллюстрации были гораздо ближе к народу, поскольку встречались и в книгах, и в журналах, и на открытках – открытых письмах, которые, наряду с картинами, тоже являлись элементом культуры прошлого. Творчество некоторых русских художников дошло до нас главным образом благодаря дореволюционным открытым письмам. Одним из таких художников был Сергей Сергеевич Соломко.

Его имя, сразу скажем, вызывало крайнюю антипатию и у современных ему художественных критиков, и у искусствоведов советских времён. И те, и другие единодушно критиковали творчество Соломко, обвиняли его в «галантерейном реализме», в упадничестве, его искусство считали пошлым, вульгарным, служащим лишь «потрафлению вкусам толпы». Пожалуй, во всей истории русского искусства не найдётся ещё одного такого художника, взгляды на творчество которого у специалистов и у коллекционеров открыток были бы столь полярны. И сегодня, как и в дореволюционной России, у нас немало почитателей его удивительного искусства. О Сергее Соломко можно с уверенностью сказать, что он создал собственный мир художественных образов, мало похожий на современную ему живопись. Этот мир может нравиться или не нравиться, но было бы несправедливо отказывать художнику в индивидуальности.

Буря негодования, охватившая художественную среду, однако, не могла повлиять ни на творчество Соломко, ни на восприятие его зрителями. Критики пытались взглянуть на художника с позиции реализма, станковой живописи. Но при этом они забывали, что Соломко представлял совершенно иной жанр, со своими законами. В конце XIX века в России расцветали иллюстрированные журналы, и появился совершенно новый жанр – журнальная графика. Если художники вроде Каразина и Самокиша, иллюстрируя военные действия или изображая дальние страны, ещё не доступные фотоаппарату, выступали чаще всего как репортёры, то именно Соломко, наряду с Елизаветой Бьём, – наиболее известные и яркие представители нового жанра.

В их иллюстрациях обычно прослеживалась некая занимательная или назидательная мысль, что как раз и было отличительной чертой жанра журнальной иллюстрации. И публиковались они в основном в тех изданиях, которые в современном понимании представляли бульварную, т.е. лёгкую, развлекательную прессу. Поэтому их творчество не претендовало на серьёзный реализм.

Жанровые сценки Соломко обычно типичны по своей сути и анекдотичны по содержанию. Вот, например, юный прельститель пытается приворожить девушку, которая в праздничном костюме выглядит неземной красавицей, этакой Василисой Прекрасной. Она присела отдохнуть на скамейке, пока её спутница, старая экономка, приставленная следить за ней, мирно спит, прислонившись к дереву. И тут вдруг появился молодой человек. Как сладостны его речи! Да только, можно ли нарушить запрет на всякие разговоры с противоположным полом? Или другая ситуация. Не думали юноша и девушка, что в минуты любовной утехи за ними с нескрываемым ехидством наблюдают две старые ведьмы. Да, грянет шумный скандал – есть же люди, которым плохо, когда другим хорошо. Сколько злорадства на лицах двух ключниц!

Очень часто Соломко рисовал сценки с двумя героями. Лаконизмом повествования характеризовался доходчивый живописный язык. Такие его сюжеты, как «В ожидании ответа», «Вопрос», «Серьёзный вопрос», «Объяснение в любви», «У забора», «Шутник», и многие другие отражали переживания, знакомые всякому. Эти рисунки, несомненно, навевали людям ностальгические воспоминания, затрагивали опредёленные струнки души. Рассматривая их, люди забывали о проблемах современной жизни и погружались в тёплый, романтически прекрасный мир, где единственной проблемой был трудный ответ на предложение руки и сердца.

Иногда Соломко создавал и многофигурные композиции, но любой персонаж по-своему подчёркивал главную тему, не уводил в сторону. Так, в акварели к открытке «Эко чучело! (Новая мода)» художник выразил различное восприятие современного платья. Молодые и старые женщины, одетые в душегреи и кацавейки, с нескрываемым ехидством рассматривают молодую девицу, демонстрирующую своё диковинное платье с выражением блаженного наслаждения на лице. Эта акварель, по сути, является оригинальным карикатурным откликом на постоянные приложения к журналу, рассказывавшие о последних парижских модах.

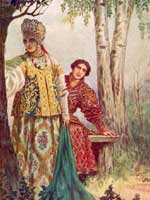

Глядя на многочисленные костюмированные акварели Соломко, в которых героини предстают перед нами в нарядных кокошниках, роскошных накидках, богато украшенных платьях и душегреях, становится понятным, почему художник пользовался таким успехом у дам. Он не «заимствовал» костюмы в музеях, как это делали исторические живописцы, а сам разрабатывал оригинальные расцветки, порой слегка изменяя фасоны, и в результате получались совершенно новые, «эксклюзивные» костюмы, не имевшие аналогов. По многочисленным акварелям художника можно составить целую энциклопедию русской национальной одежды.

Особой изобретательностью отличаются костюмы героинь позабытых былин. Свобода темы, её оторванность от боярской жизни с присущими ей «обязательными» костюмами, позволяла художнику применить всю его фантазию художника-модельера. Костюмы Василисы Микулишны, Настасьи Королевишны, Забавушки Путятишны, царицы Азвяковны выполнены в исконно русском стиле, но в то же время Соломко старался творчески переработать прототипы. Его фасоны могли быть с успехом использованы и для балов-маскарадов, и для театральных костюмов.

Соломко также много работал над иллюстрациями к русским сказкам, произведениям Пушкина и Лермонтова и мифологическим сюжетам, расписывал царские веера, делал рекламные плакаты, участвовал в выставках русских акварелистов. Но критика с упорным постоянством не хотела признавать за художником выдающихся способностей.

Художественное наследие Соломко никогда подробно не исследовалось. При огромном интересе филокартистов к открыткам с его рисунками и акварелями, Соломко продолжает оставаться малоизученным художником. Все эти стороны его деятельности слишком разрозненны: иллюстрации Соломко есть только в дореволюционных изданиях, старые открытки хорошо известны только тем, кто их собирает, а витринные плакаты и вовсе остались за пределами нашего представления о творчестве художника. Но каким бы вульгарным Соломко ни представлялся специалистам – историкам искусства, – его творчество, безусловно, неотделимо от русской художественной культуры дореволюционной России».

Обратите внимание на последний рисунок. На картине С. Соломко «Русская красавица» начала 20 века изображены «наушники», похожие на те, которые носили гран-дамы в Испании 2000 лет назад…

Серия сообщений "Разное":

Часть 1 - Таблицы соответствия тканей, игл и ниток

Часть 2 - Как рассчитать радиус и нарисовать окружность без циркуля - 3 способа

...

Часть 15 - Русский народный костюм. Часть 1

Часть 16 - Русский народный костюм. Часть 2

Часть 17 - Русский народный костюм. Часть 3

Часть 18 - Русский народный костюм. Часть 4

Часть 19 - Русский народный костюм. Часть 5

...

Часть 22 - Регилин (ригелин) и его применение

Часть 23 - Шерстяные ткани

Часть 24 - Шелковые резиночки для волос

Серия сообщений "История русского костюма":

Часть 1 - Русский народный костюм. Часть 1

Часть 2 - Русский народный костюм. Часть 2

Часть 3 - Русский народный костюм. Часть 3

Часть 4 - Русский народный костюм. Часть 4

Часть 5 - Русский народный костюм. Часть 5

Понравилось: 1 пользователю

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |