-Метки

1917 1918 Кадеты белое движение белые большевики видео война воспоминания врангель выставка газеты гвардия государь гражданская война гусары драгуны дроздовцы живопись история чугуевского полка кавалерия казаки келлер кино книги краснов мемуары музей музыка оружие открытки офицеры памятник первая мировая война песни пехота русская армия русско-японская святой_георгий сербия стихи уланы униформа уроды фото харьков чугуев штейфон эмиграция юнкера

-Рубрики

- былая Россия (234)

- житейское (171)

- лица (146)

- мои статьи (114)

- свидетели прошлого (84)

- Великая Война (63)

- виртуальный музей (41)

- смута (39)

- герои (33)

-Музыка

- М.Д.П.-"Марш РОА"

- Слушали: 4473 Комментарии: 6

-Конвертер видеоссылок

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

-Трансляции

-Статистика

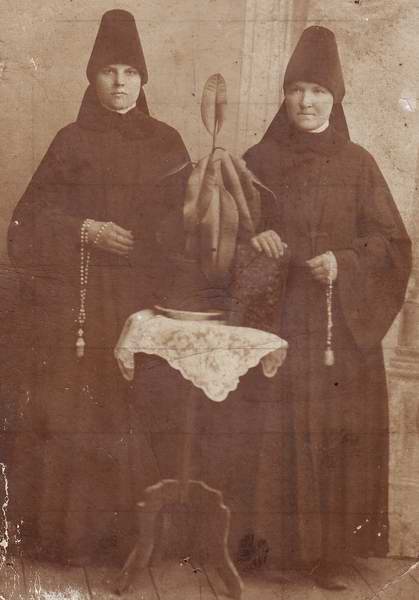

Духовная одежда |

«002.jpg» на Яндекс.Фотках

«003.jpg» на Яндекс.Фотках

«004.jpg» на Яндекс.Фотках

«005.jpg» на Яндекс.Фотках

«006.jpg» на Яндекс.Фотках

«007.jpg» на Яндекс.Фотках

«008.jpg» на Яндекс.Фотках

«009.jpg» на Яндекс.Фотках

«010.jpg» на Яндекс.Фотках

«011.jpg» на Яндекс.Фотках

«012.jpg» на Яндекс.Фотках

«013.jpg» на Яндекс.Фотках

«014.jpg» на Яндекс.Фотках

«015.jpg» на Яндекс.Фотках

«016.jpg» на Яндекс.Фотках

«017.jpg» на Яндекс.Фотках

«018.jpg» на Яндекс.Фотках

«019.jpg» на Яндекс.Фотках

«020.jpg» на Яндекс.Фотках

«021.jpg» на Яндекс.Фотках

«022.jpg» на Яндекс.Фотках

«023.jpg» на Яндекс.Фотках

«024.jpg» на Яндекс.Фотках

«025.jpg» на Яндекс.Фотках

«026.jpg» на Яндекс.Фотках

«027.jpg» на Яндекс.Фотках

«028.jpg» на Яндекс.Фотках

«029.jpg» на Яндекс.Фотках

«030.jpg» на Яндекс.Фотках

«031.jpg» на Яндекс.Фотках

«032.jpg» на Яндекс.Фотках

«033.jpg» на Яндекс.Фотках

| Рубрики: | лица былая Россия виртуальный музей |

Процитировано 15 раз

:))) Наверное будет вернее не "духовная одежда", а одежда духовенства :)))

В староверском облачении и названиях допущены некоторые неточности. В частности в головных уборах. "Монах" - староверы говорят "инок". "Священник"- "поп", "протоиерей" - "протопоп". Ну и много чего по мелочам.

В староверском облачении и названиях допущены некоторые неточности. В частности в головных уборах. "Монах" - староверы говорят "инок". "Священник"- "поп", "протоиерей" - "протопоп". Ну и много чего по мелочам.

Спасибо друг! Мне ожидает экзамен по истории русского языка. Очень полезно!

а кто такая белица?

посмотрела,и так напомнила одежда ветхозаветные одежды священников.как никогда

посмотрела,и так напомнила одежда ветхозаветные одежды священников.как никогда

Исходное сообщение Крес: :))) Наверное будет вернее не "духовная одежда", а одежда духовенства :)))

В староверском облачении и названиях допущены некоторые неточности. В частности в головных уборах. "Монах" - староверы говорят "инок". "Священник"- "поп", "протоиерей" - "протопоп". Ну и много чего по мелочам.

Заголовок взял из источника:)

А иноки ведь и у православных есть. Боюсь ошибиться, но кажется инок - одна из ступеней монашеской иерархии.