-Рубрики

- кухня(все вкусненькое) (431)

- Все для нас красивых и для поддержки формы (238)

- РАЗНОЕ (153)

- Здоровье,народные рецепты (124)

- Япония (59)

- Дом,дача,интерьер (57)

- Для Ляльки (56)

- заготовки на зиму (48)

- Афоризмы и не только (45)

- Для оформления блога (43)

- гороскопы (43)

- гадания (42)

- закуски,салаты (34)

- пироги,торты,выпечка (21)

- игры-флешки (20)

- Мода и стиль (12)

- Знаменитые женщины (11)

- Молитвы и заговоры (10)

- вино (7)

- юмор (6)

- Красивые места мира (6)

- супы (5)

- аудиокниги (5)

- Нумерология (5)

- ЦВЕТЫ (5)

- Танка (5)

- Хокку (5)

- 101 история Дзен (5)

- ПОЭЗИЯ (3)

- Японский сонет (3)

- учу итальянский (2)

-Метки

10 рецептов шашлыка 101 история дзен 300 фильмов мирового кино афоризмы булгаков м.а. гадания голубая мечеть гороскопы детские стихотворения для оформления блога закуски косметика которые стоит посмотреть красоты мира крылатые фразы доктора хауза кулинарные рецепты культура японских татуировок кухня лаваш лагман мата хари метаморфозы нью-йорка мультики нумерология очищение организма пироги пироги и тортики потенциальным автолюбителям в помощь прикольные афоризмы разное разные вкусняшки!! рамочки для текстов салаты супы танка уход за волосами уход за телом фотографии(фотошоп) фотография(правила композиции) хокку цитатники чебуреки япония японская ментальность японская поэзия японские сады японские традиции японский бобтейл японский сад японский сонет

-Музыка

- Рольф Ловланд"Гроза"

- Слушали: 30 Комментарии: 0

- Рольф Ловланд"Мелодия таинственного сада"

- Слушали: 325 Комментарии: 0

- Микаэл Таривердиев, "Одинокий саксофон"

- Слушали: 42340 Комментарии: 0

- Мишель Легран "Шербургские зонтики"

- Слушали: 109114 Комментарии: 0

- Эрос Рамазотти и Шер - "Piu Che Puoi"

- Слушали: 117323 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 27.05.2008

Записей: 1367

Комментариев: 264

Написано: 2127

Записей: 1367

Комментариев: 264

Написано: 2127

Выбрана рубрика Знаменитые женщины.

Другие рубрики в этом дневнике: Японский сонет(3), Япония(59), юмор(6), ЦВЕТЫ(5), Хокку(5), учу итальянский(2), Танка(5), супы(5), РАЗНОЕ(153), ПОЭЗИЯ(3), пироги,торты,выпечка(21), Нумерология(5), Молитвы и заговоры(10), Мода и стиль(12), кухня(все вкусненькое)(431), Красивые места мира(6), игры-флешки(20), Здоровье,народные рецепты(124), закуски,салаты(34), заготовки на зиму(48), Дом,дача,интерьер(57), Для оформления блога(43), Для Ляльки(56), гороскопы(43), гадания(42), Все для нас красивых и для поддержки формы(238), вино(7), Афоризмы и не только(45), аудиокниги(5), 101 история Дзен(5)

Другие рубрики в этом дневнике: Японский сонет(3), Япония(59), юмор(6), ЦВЕТЫ(5), Хокку(5), учу итальянский(2), Танка(5), супы(5), РАЗНОЕ(153), ПОЭЗИЯ(3), пироги,торты,выпечка(21), Нумерология(5), Молитвы и заговоры(10), Мода и стиль(12), кухня(все вкусненькое)(431), Красивые места мира(6), игры-флешки(20), Здоровье,народные рецепты(124), закуски,салаты(34), заготовки на зиму(48), Дом,дача,интерьер(57), Для оформления блога(43), Для Ляльки(56), гороскопы(43), гадания(42), Все для нас красивых и для поддержки формы(238), вино(7), Афоризмы и не только(45), аудиокниги(5), 101 история Дзен(5)

РетроГолливудное.. |

Это цитата сообщения Диаскоп [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Думаю никто не останется равнодушным |

Это цитата сообщения Денек [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Думаю никто не останется равнодушным

Ирена Сандлер

Посмотрите на эту женщину - и запомните ее навсегда! Мир не стал безнравственным только сейчас - он всегда был таким... Награду не всегда получает тот, кто достоин её более других. Недавно, в возрасте 98-и лет умерла женщина по имени Ирина Сандлер. Во время Второй мировой войны Ирина получила разрешение на работу в Варшавском гетто в качестве сантехника/сварщика. У неё были на то "скрытые мотивы". Будучи немкой, она знала о планах нацистов по поводу евреев. На дне сумки для инструментов она стала выносить детей из гетто, а в задней части грузовичка у неё был мешок для детей постарше. Там же она возила собаку, которую натаскала лаять, когда немецкая охрана впускала и выпускала машину через ворота гетто. Солдаты, естественно, не хотели связываться с собакой, а её лай прикрывал звуки, которые могли издавать дети. За время этой деятельности Ирине удалось вынести из гетто и, тем самым, спасти 2500 детей. Её поймали; нацисты сломали ей ноги и руки, жестоко избили. Ирина вела запись имён всех вынесенных ею детей,списки она хранила в стеклянной банке, зарытой под деревом в её заднем дворе. После войны она попыталась отыскать всех возможно выживших родителей и воссоединить семьи. Но большинство из них окончило жизнь в газовых камерах. Дети, которым она помогла, были устроены в детские дома или усыновлены. В прошлом году Ирина Сэндлер была номинирована на Нобелевскую премию Мира. Она не была избрана. Её премию получил Эл Гор - за слайд-шоу по всемирному потеплению... А в этом году премию получил Барак Обама за свои предвыборные обещания. Я вношу свой маленький вклад, пересылая Вам это письмо. Надеюсь, Вы поступите так же. Прошло 65 лет со дня окончания Второй Мировой войны в Европе. Это электронное письмо как цепочка памяти - памяти о шести миллионах евреев, 20-ти миллионах русских, десяти миллионах христиан и 1900 католических священниках, которые были убиты, расстреляны, изнасилованы, сожжены, заморены голодом и унижены! Сейчас - как никогда - после заявления Ирака, Ирана и прочих даже в благословенной Европе о том, что Холокост - просто миф, совершенно необходимо сделать всё, чтобы мир не забыл о случившемся, потому что есть те, кто хотел бы повторить это опять. Это послание предназначено сорока миллионам людей. Помоги нам распространить его по всему миру.

Из альбома:

«Фотографии стены» пользователя Алина Рождественская

Эту заметку я взяла на сайте Facebook, я горжусь такой молодежью,которая не равнодушна к таким историческим событиям)))

Ирена Сандлер

Посмотрите на эту женщину - и запомните ее навсегда! Мир не стал безнравственным только сейчас - он всегда был таким... Награду не всегда получает тот, кто достоин её более других. Недавно, в возрасте 98-и лет умерла женщина по имени Ирина Сандлер. Во время Второй мировой войны Ирина получила разрешение на работу в Варшавском гетто в качестве сантехника/сварщика. У неё были на то "скрытые мотивы". Будучи немкой, она знала о планах нацистов по поводу евреев. На дне сумки для инструментов она стала выносить детей из гетто, а в задней части грузовичка у неё был мешок для детей постарше. Там же она возила собаку, которую натаскала лаять, когда немецкая охрана впускала и выпускала машину через ворота гетто. Солдаты, естественно, не хотели связываться с собакой, а её лай прикрывал звуки, которые могли издавать дети. За время этой деятельности Ирине удалось вынести из гетто и, тем самым, спасти 2500 детей. Её поймали; нацисты сломали ей ноги и руки, жестоко избили. Ирина вела запись имён всех вынесенных ею детей,списки она хранила в стеклянной банке, зарытой под деревом в её заднем дворе. После войны она попыталась отыскать всех возможно выживших родителей и воссоединить семьи. Но большинство из них окончило жизнь в газовых камерах. Дети, которым она помогла, были устроены в детские дома или усыновлены. В прошлом году Ирина Сэндлер была номинирована на Нобелевскую премию Мира. Она не была избрана. Её премию получил Эл Гор - за слайд-шоу по всемирному потеплению... А в этом году премию получил Барак Обама за свои предвыборные обещания. Я вношу свой маленький вклад, пересылая Вам это письмо. Надеюсь, Вы поступите так же. Прошло 65 лет со дня окончания Второй Мировой войны в Европе. Это электронное письмо как цепочка памяти - памяти о шести миллионах евреев, 20-ти миллионах русских, десяти миллионах христиан и 1900 католических священниках, которые были убиты, расстреляны, изнасилованы, сожжены, заморены голодом и унижены! Сейчас - как никогда - после заявления Ирака, Ирана и прочих даже в благословенной Европе о том, что Холокост - просто миф, совершенно необходимо сделать всё, чтобы мир не забыл о случившемся, потому что есть те, кто хотел бы повторить это опять. Это послание предназначено сорока миллионам людей. Помоги нам распространить его по всему миру.

Из альбома:

«Фотографии стены» пользователя Алина Рождественская

Эту заметку я взяла на сайте Facebook, я горжусь такой молодежью,которая не равнодушна к таким историческим событиям)))

Метки: не быть равнодушным |

Гетеры - женский путь в древней греции |

Это цитата сообщения igorinna [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Гетеры - женский путь в древней греции

ГЕТЕРА (греч. hetaira - подруга) - в Древней Греции образованная незамужняя женщина, ведущая свободный, независимый образ жизни.

Читать далее...

«Гетеры каждому нужны для радости»,- восклицал оратор Демосфен (около 384-322 гг. до н. э.) на афинской агоре, обращаясь к судьям в ходе процесса против гетеры Нееры.

ГЕТЕРА (греч. hetaira - подруга) - в Древней Греции образованная незамужняя женщина, ведущая свободный, независимый образ жизни.

Метки: гетеры |

Оно-но Комати |

Это цитата сообщения JapanBlog [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Оно-но Комати

Оно-но Комати ( 小野 小町) (ок. 825 - ок. 900) – японская поэтесса, красавица, один из шести крупнейших мастеров жанра вака в эпоху Хэйан, входит в Тридцать шесть бессмертных – классический канон японской средневековой поэзии. О жизни поэтессы известно крайне мало. По предположениям, она родилась в префектуре Акита. Возможно, служила при дворе императора Нинмё. Автор любовной лирики, окружена множеством легенд. Стала героиней нескольких драм театра Но, посвященных ее жизни в старости. Ее любили изображать художники разных эпох. В ее честь назван скоростной поезд на железнодорожной линии острова Хонсю, сорт риса и др.

Ono no Komachi

Оно-но Комати ( 小野 小町) (ок. 825 - ок. 900) – японская поэтесса, красавица, один из шести крупнейших мастеров жанра вака в эпоху Хэйан, входит в Тридцать шесть бессмертных – классический канон японской средневековой поэзии. О жизни поэтессы известно крайне мало. По предположениям, она родилась в префектуре Акита. Возможно, служила при дворе императора Нинмё. Автор любовной лирики, окружена множеством легенд. Стала героиней нескольких драм театра Но, посвященных ее жизни в старости. Ее любили изображать художники разных эпох. В ее честь назван скоростной поезд на железнодорожной линии острова Хонсю, сорт риса и др.

|

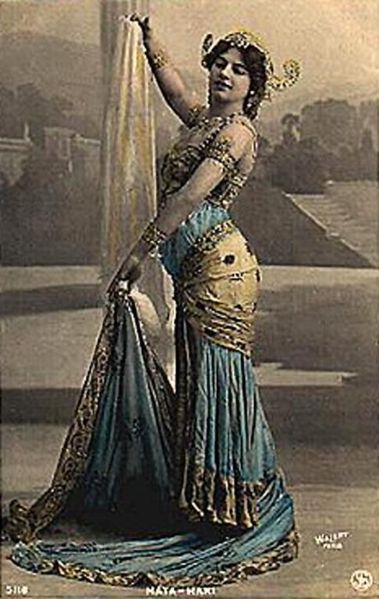

Мата Хари - агент Н-21 (Продолжение) |

Дневник |

Мата Хари - агент Н-21 (Продолжение)

Можно было предположить, что пойти на сцену Мата Хари принудило жестокое безденежье. И в этом будет, конечно, часть правды - Мак-Леод так и не выплатил бывшей супруге ни франка, хотя судом было назначено ей ежемесячное содержание. Но Маргарита могла подыскать себе и не столь шокирующее занятие. Однако был выбран именно танец Шивы - вероятно, с тропических берегов она увезла не только свое глубоко запрятанное личное несчастье, но и науку уходить в другой мир, открывшийся ей на Востоке. Мир, где не было ничего из того, что так мучило и тяготило ее. Мир, где могла существовать идеальная любовь, избегающая простых смертных. Начинала Мата Хари с дешевых полуподвальчиков, где ей платили несколько франков за выход.

И все-таки значительно труднее объяснить другое: зачем к своему и без того таинственному имени - Мата Хари - этой женщине нужно было присовокуплять еще одно, жесткое, так не идущее к ее неотразимо женственному облику - агент Н-21. Тем не менее, многие, занимавшиеся судьбой Мата Хари, приходят к выводу, что ее дебют на сцене и в качестве агента германской разведки состоялся почти одновременно.

Довод одних - ей нужны были деньги. Женщина, почувствовавшая себя после развода щепкой в море, старалась спасти себя от нищеты, используя два источника дохода. Один подстраховывал другой: танцы в кабаках и отчет о разговоре с оставшимся у нее ночевать, скажем, офицером генштаба. Германская разведка не брезговала ничем, умея и в куче грязного тряпья найти золотое зерно. Естественно, что эта статья дохода могла казаться начинающей танцовщице и стабильной, и значительной.

А может быть, все-таки агент Н-21 - это очередная роль, которую актриса Мата Хари придумала для себя? Если «индусская богиня» щекотала нервы другим, то почему бы не доставить такое же удовольствие себе? Шпионаж - что может быть романтичнее и опаснее? От чего более всего веет смертельным холодом? И что дает знакомое лишь немногим - тайную власть над людьми и событиями? Она хотела быть неповторимой, исключительной и была права - никакое иное занятие не смогло бы сделать ее - и так необыкновенную - еще более необыкновенной. И так роковую - еще более роковой...

Женский шпионаж - занятие такое же старое, как война. Разумеется, как и все во времени и в пространстве, он принимал различные виды в формы. Кто-то, работая незаметной официанткой, слыша обрывки разговоров офицеров люфтваффе, доносит их содержание до советского командования. Кто-то под видом нищей крестьянки проходит по оккупированной зоне. Кто-то открывает овощную лавочку в Сайгоне, как раз поблизости военной базы. И что-то подобное может случиться в Сантьяго, Кабуле, Лодзи, Маниле - в любой точке земного шара, где есть даже не военное, а идеологическое или экономическое противостояние.

Но одна из форм женского шпионажа традиционно остается постоянной. Войти в близкие отношения с интересующим «хозяев» лицом, очаровать, притупить бдительность, направить разговор в нужное русло. Этот сценарий по плечу самым красивым, обаятельным, в совершенстве владеющим техникой обольщения женщинам.

Известно, как широко пользовался такой дамской расторопностью Наполеон. Да и совсем недавние разговоры, ходившие о связях несравненной секс-бомбы Америки Мэрилин Монро с разведкой КГБ, дают представления, каким уровнем внешних достоинств надо обладать, чтобы из «ложа страсти» сделать источник информации.

Каковы же должны быть внутренние достоинства? По мнению профессиональных разведчиков, чтобы добывать нужные данные древним, как мир, способом, надо понять, по силам ли вообще быть представительницей древнейшей женской профессии. Но то, что продается даже очень дорого, всегда можно перекупить. История Мата Хари это прекрасно доказывает...

28 июня 1914 года в столице Боснии Сараево гимназист со странной фамилией Принцип смертельно ранил наследника австрийского престола Франца-Фердинанда. Принято считать, что это событие повлекло за собой начало первой мировой войны, куда, как в адскую воронку, вверглись десятки стран и миллионы людей.

Тайная профессия знаменитой танцовщицы в условиях военных действий Германии против Франции становится вдесятеро опаснее. Учитывала ли она это? Вероятно, не в полной мере. Потому что уже в 1915 году французская контрразведка установила за ней наблюдение. Едва ли могло быть по-другому. Если перлюстрируемые письма Мата Хари не давали против нее прямых улик, то ее активное передвижение по Франции и интерес к прифронтовым зонам не могли не вызвать подозрения. Слишком яркой и известной фигурой она была, чтобы остаться незамеченной.

Но недаром близко знавшие Мата Хари люди отмечали ее несомненный ум. Почувствовав за собой слежку, она напрашивается на прием к своему противнику № 1 - шефу французской контрразведки господину Ладу. Понимая, что тому известно многое, она предвосхищает его удар и, в сущности, предлагает перекупить ее. Сумма? Один миллион франков.

Деньги, и большие, ей действительно были нужны позарез. В обстановке войны желающих щедро платить за «танцы любви» поубавилось. Солидная клиентура сдвинулась с насиженных мест, К тому же Мата Хари пристрастилась к азартным играм, что порой, ставило ее на грань полной нищеты. Не раз она покидала свой дом ночью, чтоб обмануть кредиторов. И в ощущении того, что на шее затягивается удавка, вопрос «кому служить?» ее не волновал. Важнее - за «сколько?»

В сущности, господин Ладу ничем не рисковал, принимая на службу нового агента. В Испании, куда он отправлял Мата Хари для оказания услуг Франции, ее ожидала серьезная проверка - шифр германских спецслужб был известен. Теперь все зависело от перехватчика, установленного на Эйфелевой башне. Он должен был полностью раскрыть карты Мата Хари - на кого в действительности та работает...

Не напрасно мсье Ладу дал очаровательному агенту совет не пытаться сесть сразу на два стула - не стричь купоны за свои донесения и с французов, и с немцев. Что произошло в Мадриде – сведения об этом, должно быть, и сейчас прочно похоронены в архивах германской контрразведки. Ясно одно – служанкой двух господ танцовщице-шпионке стать не удалось.

А на стол в парижском кабинете шефа разведки легли дешифровки. Из Мадрида сообщали в Берлин: «...прибыл агент Н-21. Ему удалось поступить на французскую службу... Сообщает следующие данные о местонахождении французских полков...» Берлин же отвечал Мадриду: «Скажите агенту Н-21 вернуться во Францию и продолжить работу».

И она вернулась... 13 февраля 1917 года в гостинице Элизе-Палас появилась деловитая группа мужчин, уверенным шагом направлявшаяся к апартаментам прекрасной гастролерши. Часом позже Мата Хари уже допрашивали во французской контрразведке, обращаясь непривычно и страшно:- «Н-21, когда именно вы поступили на германскую службу?»

24 июля 1917 года дело Мата Хари поступило на рассмотрение военного суда, который определял степень виновности и ущерб, нанесенный французским и союзным, войскам. Самое удивительное, что длительный судебный процесс, в сущности, так и не решил, кто же стоял перед обвинителями: матерая шпионка или жалкая дилетантка, романтические бредни которой подвели ее под трибунал?

Этот вопрос и по сию пору не отпускает воображение людей. Буквально в каждом новом поколении находятся энтузиасты вернуться к старому делу, чтобы еще раз спросить:- «Была ли виновна Мата Хари?»

По мнению одних, она отправила на тот свет дивизии солдат, предупреждая немцев о планируемых военных операциях и передвижении войск. Но тот же шеф французской разведки, господин Ладу, считал, что в танцах, любви и даже в собственной смерти Мата Хари преуспела гораздо больше, чем на поприще шпионажа. Сведения, передаваемые в центр, были далеко не всегда точны и еще реже значительны.

Третьи пошли еще дальше, утверждая, что против Мата Хари была сплетена адская интрига ее недругами, и в Венсене расстреляли невиновную. Однако все случилось так, как случилось. У военного времени свои законы, и суд единогласно приговорил Мата Хари к смертной казни.

История Мата Хари как-то сама собой настраивает на мысль, что речь идет об очень молодой женщине. Однако первый раз она вышла на сцену в преддверии своего тридцатилетия, а расстреляли ее в сорок один год. До самого своего ареста она не переставала выступать, хотя, кажется, возраст уже должен был бы диктовать свое.

Тут еще одна загадка Мата Хари: она продолжала оставаться юной богиней, сияющей и манящей. И это при жизни, никак тому не способствующей: частые разъезды, ненормальный распорядок жизни, стрессовые ситуации, которые шли за ней по пятам. Однако факт оставался фактом, и его можно объяснить, только поверив самой Мата Хари, утверждавшей, что ей известен секрет вечной молодости. Можно сколько угодно иронизировать по этому поводу, но и «весна сердца» настигла ее как раз на роковом рубеже.

Незадолго до ареста эта взбалмошная, холодная, расчетливая и эгоистичная до мозга костей - так, во всяком случае, утверждали многие - женщина влюбилась. По признанию самой танцовщицы, это была ее первая и самая чистая любовь. И она же признавала полную безнадежность своей запоздалой страсти. Ее избранник, капитан французских войск, человек из титулованной, с безупречной репутацией семьи, не мог жениться на ней. Мата Хари же мечтала о замужестве.

Иллюзии рассеялись. Наверное, в какой-то мере это облегчило ей ожидание смерти. Когда потеряна последняя надежда на счастье, смелее глядишь в бездну...

В последние дни перед казнью Мата Хари возвращалась мыслями к тому, о чем отвыкла думать. Или хотела убедить в этом себя и других? Одному из знакомых, добившихся с ней свидания, она передала миниатюрный портрет в рамке, вынув его из-под арестантского халата. «Вот, - сказала она, - у меня есть дочь, маленькая девочка, передайте это ей».

Трудно представить, чтобы Мата Хари могла не понимать, что «маленькая девочка» выросла - Нур в ту пору было 19 лет. Что это, если не маленькая хитрость с самой собой, последний шанс выговорить давно забытые слова: «...у меня есть дочь, маленькая девочка...» Сестры милосердия оказались последними ее зрителями. В казенной одежде заключенной Мата Хари танцевала для них, ничего не понимавших в танцах любви и смерти.

Из стен Сен-Лазарской тюрьмы ушли письма тому капитану и дочери. Усмехнувшись, Мата Хари просила письма не перепутать. И еще отказалась от услуг священника.

То утро, по воспоминаниям современников, было ветреным и холодным. Женщина сама подошла к столбу, не дожидаясь никаких инструкций. Попросила не завязывать ей глаза. «Если мадам не желает, повязки не будет. Нам, собственно, все равно...»- и офицер отошел, на ходу вынимая из кармана шинели приказ...

Людмила Быченкова

Метки: мата хари |

Мата Хари - "глаз рассвета" |

Дневник |

Мата Хари - "глаз рассвета" (знаменитые женщины)

На рассвете 15 октября 1917 года недалеко от Венсенского леса под Парижем состоялась казнь. Солдат с карабинами выстроили в три ряда, а в десяти шагах от них, возле врытого в землю столба, стояла нарядная дама в широкополой с вуалью шляпе. Офицер быстро зачитал приговор, и раздалась команда. Женщина, дернувшись лицом вперед, упала на колени и медленно сползла на землю.

По одной версии лишь три пули попали в нее, из которых одна, по счастью, прямо в сердце. По другой - одиннадцать. Кроме того, упоминают о «выстреле милосердия» - когда осужденного добивают наверняка из пистолета. На сей раз, тяжелый свинец раздробил по-королевски благородное, будто из мрамора высеченное лицо. Лицо, которое грезилось во сне и наяву, тысячам людей.

Солдаты же были уверены, что уничтожают исчадие ада. А эта высокая, тонкая фигура, изящная рука, прижатая к груди, голос, спокойный и нежный, с последними словами - всё дьявольская оболочка, соблазн, смущающий их неискушенные души.

Однако, когда дело было сделано и тело положили в привезенный заранее гроб, встал вопрос: что дальше? Очевидно, что у казненной ни родных, ни знакомых не было, потому что просьб о выдаче тела не поступало. Потому и решили во избежание лишних хлопот отправить его в анатомический театр под скальпель будущим «гиппократам».

Недруги казненной увидели бы в этом вьющую справедливость: ненавистная будет расчленена и как бы исчезнет в пространстве и во времени. Те, кто ее любил, могли вздохнуть с горестным удовлетворением: прекрасное тело не достанется червям. И таких, кто, может быть, потаенно оплакивал несчастную, было немало. Недаром столько людей в Европе на протяжении двенадцати лет впадали в некое гипнотическое состояние, в экстаз, имевший имя Мата Хари. История этой болезни окончилась осенним рассветом у Венсенского леса. Началась - 5 марта 1905 года...

Тогда в парижском музее искусств Азии на сцене, усыпанной лепестками роз, темноволосая женщина танцевала танец Шивы, бога любви и смерти. Она выходила окутанная полупрозрачными одеждами. Ее тело, раскачиваясь под звуки старинной музыки, старалось освободиться от них, как от ненужной обузы, скрывающей священное и совершенное. Последней падала набедренная повязка из легкого газа, и на мгновение танцовщица замирала обнаженной...

«Танцы с раздеванием» не были открытием Мата Хари. В Париже было достаточно мест, где «красотки кабаре» устраивали подобное зрелище ежевечерне. Но именно - лишь подобное. Как аляповатая мазня разнится с истинно художественным полотном, так и Мата Хари отличалась от стандартных стриптизерок темных подвальчиков. На это, рассказывая о ней, очень редко обращают внимание, делая акцент на шпионских перипетиях ее судьбы.

Однако невозможно пройти мимо свидетельств авторитетнейших людей искусства, уважавших в Мата Хари именно ее артистическое дарование. Превратить сомнительный жанр с раздеванием в явление искусства - это ей оказалось по силам.

Легкое сумасшествие, охватившее в тот вечер публику, скоро перекинулось на весь Париж, а затем захватило и Европу. Выступления Мата Хари в Вене, Мадриде, Риме, Берлине, Монте-Карло проходили при полном аншлаге. Самые выгодные контракты звали ее в Лондон и Петербург. Публика жаждала зрелищ необычайных и невиданных. Мата Хари, сама того не подозревая, оказалась как раз вовремя и кстати.

Ее эротические, переполненные восточной символикой пластические этюды были своего рода опиумом. Она - немыслимая и нездешняя, в торжествующей наготе говорящая с богами на божественном языке - в какой-то степени была просто обречена на популярность и поклонение. Для прессы же «индусская богиня» была истинной находкой, и та старательно превращала ее в символ чувственности и соблазна, в идола, в скандал.

Фотографии Мата Хари в самых рискованных позах наводняли газеты и журналы. Интимные подробности ее жизни, не важно - реальные или выдуманные - становились достоянием всех. Ходить «на Мату», обсуждать, поклоняться, коллекционировать фото становилось делом мужского престижа. А уж входить в круг ее знакомых - это выпадало далеко не всем. Из густого сонма поклонников и любовников роковой красавицы пресса вылавливала крупные и широко известные фигуры.

Здесь принцы оттирали плечом герцогов. Добивались удовлетворения страсти министры, банкиры, государственные деятели. Называли даже двух монархов европейских стран. Несчастные жены тщетно пытались привести в чувство обезумевших мужей. Рушились семьи и карьеры, пустели кошельки и шли прахом состояния. И если утверждение, что именно женская ревность подвела «проклятую дьяволицу» под дуло карабина, ничем конкретным не подтверждается, то основания для такой мести были.

Тем более что Мата Хари сама, и не без успеха, создавала свой образ «суперженщины», которой по силам недоступное для других. Она родилась под знаком Змеи и этим фактом объясняла многое в своей жизни.

...Поздними вечерами, когда в жилищах мирных граждан обычно гаснет свет, «змеиное гнездо» танцовщицы озарялось огнями. О так называемых «оргиях» Мата Хари ходили самые невероятные слухи. Считалось, что высокопоставленных гостей Мата Хари «потрошила» в своих роскошных апартаментах. И в смысле золота, и, как даровых поставщиков информации, за которую ей также платили золотом. Полной же правды не знал никто. Даже те, кто проводил время в ночных увеселениях с красавицей. Кто она? Откуда? Что за странное у нее имя - Мата Хари?

Её настоящее имя было не менее красиво - Маргарита. Дочь владельца магазина Антона Зелле родилась в 1876 году. Детство девочки текло, как и все в ее родном голландском городке Леуварден: благополучно, уютно, не колеблемо никакими ветрами. На воспитание Маргариты не жалели денег, и она вполне соответствовала образчику ребенка из «хорошего дома»: говорила на двух языках, играла на фортепьяно. Природа дала ей прекрасный голос и миловидность, обещавшую превратиться в красоту.

Однако, когда Маргарите минуло 12 лет, отец разорился и «хороший дом» мигом превратился в ад. Сцены между родителями прекратились только тогда, когда окончательно слегла мать. Вскоре, потеряв ее, девочка-подросток оказалась предоставленной самой себе: отцу было не до нее. Классический выход из положения в таких случаях – поскорее выйти замуж. Что Маргарита и сделала, видимо, не особенно вдаваясь в достоинства будущего супруга. Ему было 38 лет. Он служил офицером в голландской колонии в Ист-Индии, откуда вывез скромные сбережения и болезни, нажитые в тропиках.

Через год после свадьбы молодые снова уезжают в Ист-Индию. Здесь у Маргариты Мак-Леод рождается сын Норман, а через два года дочь, которую назвали экзотическим именем Нур, что на местном диалекте означало «девочка», Этому естественному развитию событий в молодой семье, однако, не удалось пересилить нелады, подтачивавшие супружество. Разразившаяся трагедия ускорила неизбежный разрыв. Она же и испытала душу Маргариты той самой страшной мукой, которая только может выпасть на долю женщины.

Детей отравила местная няня, подсыпав им яд. Ходили слухи, что, таким образом, она отплатила лейтенанту Мак-Леоду за жестокое обращение с ее любовником. Однако на суть дела это не влияло. Двухлетний сын Маргариты умер в страшных мучениях. Дочка же Нур, нескольких месяцев от роду, чудом выжила.

Однако через семь лет Маргарита потеряла и ее. Это случилось, когда они с мужем вернулись в Голландию. Разведясь с ней, Рудольф Мак-Леод забрал девочку к себе. В следующем году ему удалось добиться лишения Маргариты родительских прав. Его доводы показались суду чрезвычайно вескими - Рудольф предъявил фотографию бывшей жены, танцующей обнаженной. Свою угрозу Мак-Леод выполнил - Маргарита никогда больше не увидит Нур. С этого времени исчезает госпожа Мак-Леод и появляется Мата Хари. Это имя означало «глаз рассвета».

(Продолжение следует)

Людмила Быченкова

Метки: мата хари |

Клеопатра - последняя из фараонов |

Дневник |

Клеопатра - последняя из фараонов

Трудно найти в истории другое имя, с которым было бы связано столько легенд и домыслов. Клеопатра VII была последней царицей Египта из рода Птолемеев, которых посадил на трон Александр Македонский.

Родилась она в 69 году до Рождества Христова и была предпоследним ребенком в семье, поэтому никак не могла претендовать на трон, по обычаю наследником трона мог стать только старший ребенок.

Клеопатру нельзя назвать даже хорошенькой, на ее лице красовался большой нос, крупный, как у мужчины рот, но чем-то она была необъяснимо привлекательна, обладала великолепным голосом, красивой фигурой. Клеопатра была образованной женщиной, первой в своем роду заговорившей на египетском языке и знавшей еще 8 языков.

Она была дочерью Египетского царя Птолемея XII, который дал ей родовое имя Клеопатра VII. В 58 году до н.э. Птолемей был свергнут, и на трон взошла старшая сестра Клеопатры – Береника, которая вышла замуж за двоюродного брата. Но вскоре, по ее приказу, несчастного супруга задушили, и Береника смогла выйти замуж за любимого ею человека. Царствовала она всего три года, но за это время от неизвестной болезни скончалась Клеопатра VI, следующая претендентка на престол.

А в 55 году до н.э. Птолемей XII возвращает себе трон. По его приказу Беренике и ее мужу отрубают головы, и, таким образом, старшим ребенком в семье и претендентом на трон становится Клеопатра VII.

В 51 году до н.э. умирает ее отец и на царствие восходит Клеопатра со своим братом, за которого она быстро выходит замуж (для того времени это было вполне естественно).

Птолемей XIII был ребенком, вялым и безвольным, поэтому единолично правила страной Клеопатра.

Первым попробовал отобрать власть у царицы ее собственный подросший муж, за спиной которого стоял его честолюбивый наставник Пофинус. В 48 году до н.э. Клеопатра вместе со своей младшей сестрой Арсиной вынуждена бежать в Сирию. Но Клеопатра была сильной и мужественной женщиной. Она, собрав армию, двигает ее к границам Египта.

А в это время в Риме тоже идет борьба за власть между Цезарем и Помпеем. Проиграв, Помпей бежит в Александрию за помощью, но здесь его настигает смерть. Не желая, ссорится с Римом, советники Птолемея XIII приказывают убить Помпея, а пребывшему в Александрию Цезарю преподносят его голову. Но император приходит в ужас от такого приношения, потому что в недавнем прошлом Помпей был его другом. Цезарь запрещает всякие военные действия и приказывает брату и сестре явиться к нему во дворец для объяснений.

Клеопатра понимала, что если она явится в Александрию, то сторонники мужа тут-же убьют ее, и тогда она решает обмануть брата и его приспешников. Ее заворачивают в ковер и тайно доставляют к Цезарю в качестве подарка. Увидев Клеопатру, Цезарь влюбляется, и с этой ночи они становятся любовниками.

Птолемей XIII, понимая, что он обманут, пытается взять дворец штурмом, но Цезарь отдает приказ об его аресте. Война длилась до тех пор, пока не утонул в Ниле Птолемей XIII и не погиб в сражении его идейный учитель Пофинус. Таким образом, трон был возвращен Клеопатре, которая тут же вышла замуж за родного брата Птолемея XIV (ему в то время было всего 12 лет).

После этого она с Цезарем отправляется в путешествие по Нилу, после которого у нее рождается сын – Цезарь Птолемей XVI, его Цезарь признает своим сыном.

Клеопатра старается удержать возлюбленного, но император возвращается в Рим. Через год туда приезжает и царица Египта вместе с сыном, надеясь объединить две мировые державы. Она живет недалеко от Рима, на вилле. Цезарь в прямом и переносном смысле боготворит ее, он помещает золотую статую Клеопатры в храме Венеры. Но, к сожалению, он женат, и все его попытки изменить закон и женится на Клеопатре, сделав Цезариона наследником, ни к чему не привели.

15 марта 44 года до Рождества Христова, прямо на собрании Сената, Цезаря убивают. Из его завещания стало известно, что он усыновил внука своей сестры Гая Октавия и назначил его главным наследником. Клеопатра немедленно возвращается с сыном в Египет. Здесь, вскоре, по ее приказу убивают Птолемея XV - так она делает своего сына соправителем Египта.

В это время в Риме к власти приходят Цезарь Октавиан, Марк Лепидус и Марк Антоний. Последний требует, чтобы Клеопатра прибыла в Тарсус, для выяснения ее намерений. И она прибывает туда на барже со служанками одетыми нимфами и мальчиками, изображающими купидонов, в костюме Венеры. Марк Антоний покорен ею, он уезжает с Клеопатрой в Александрию, бросив все свои дела.

Клеопатру совершенно не смущает, что он груб и любит грубый юмор, она не отходит от Антония. Но, несмотря на все ее старания, он все же, вскоре, возвращается домой, а царица рожает двух близнецов – Александра Гелиоса и Клеопатру Селену. В Риме Антоний женится на сестре Октавиана и у него рождаются две дочки, обе Октавии.

Марк Антоний был удачливым полководцем, любил женщин, пиры и жизнь. В 37 году до н.э. он начал очередную военную компанию и вскоре опять попал в Александрию, где в 36 году до н.э. женился на Клеопатре, оставив ради нее свою жену. Вскоре царица родила ему сына – Птолемея Филадельфиуса. Супруга Марка Антония пытается увидеться с ним, но Клеопатра не допускает их встречи. Все это вызывает возмущение Рима и Октавиан объявляет войну Египту.

В Греции, недалеко от Актиума, Марк Антоний проигрывает сражение из-за ошибки Клеопатры, которая бросает его в трудную минуту, вместе они бегут в Александрию. В 30 году до н.э. армия Октавиана подошла к городу, армия Антония и Клеопатры присягнула ему, и возлюбленным ничего не остается, как приготовится к смерти.

Царица приказывает слугам объявить Антонию о ее смерти, в отчаянии тот закалывает себя, но смертельно раненый все же добирается до мавзолея Клеопатры и умирает у нее на постели. Когда мавзолей был окружен, царица не пожелала сдаться в плен, а попыталась убить себя, но ее вовремя обезоружили. Она еще несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством, но бдительная стража предупреждала ее попытки.

Тогда Клеопатра, чтобы обмануть Октавиана бросилась к нему в ноги и стала просить о пощаде и о том, чтобы трон остался ее детям. Она знала о своей участи - ей предстояло в кандалах пройти по улицам Рима. Клеопатра была гордой женщиной и не могла вынести такого позора. Преданные ей слуги передали ей корзину с фруктами, где была спрятана маленькая ядовитая змейка, укус которой убивал мгновенно. Перед смертью она написала письмо Октавиану с просьбой похоронить ее рядом с Марком Антонием.

По-разному сложилась судьба детей Клеопатры. Сын Цезаря был убит по приказу Октавиана, а детей Антония взяла на воспитание его жена.

--------------------------------------------------------------------------------

Источники: энциклопедия "Все обо всем"

Метки: клеопатра - последняя из фараонов |

Фаина Раневская |

Это цитата сообщения [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Великолепная Раневская...

Знаете, я за всю жизнь

Знаете, я за всю жизнь

не встретила ни одного человека,

который не любил бы

Фаину Георгиевну

РАНЕВСКУЮ.

(Она нравится даже детям,

в фильме "Золушка", например)

Когда-то ходили "на Раневскую",

сейчас смотрят

и пересматривают

фильмы с её участием.

Её читают, её цитируют,

её продолжают любить...

Неподражаемая, неповторимая,

титан русского театра

и кинематографа.

Раневская

Фаина Георгиевна

(Фельдман

Фаина Гиршевна )

(15) 27 августа 1896 -

19 июля 1984

-= фото, цитаты, видео, интервью =-

телеспектакль

А ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...

Знаете, я за всю жизнь

Знаете, я за всю жизньне встретила ни одного человека,

который не любил бы

Фаину Георгиевну

РАНЕВСКУЮ.

(Она нравится даже детям,

в фильме "Золушка", например)

Когда-то ходили "на Раневскую",

сейчас смотрят

и пересматривают

фильмы с её участием.

Её читают, её цитируют,

её продолжают любить...

Неподражаемая, неповторимая,

титан русского театра

и кинематографа.

Фаина Георгиевна

(Фельдман

Фаина Гиршевна )

(15) 27 августа 1896 -

19 июля 1984

телеспектакль

А ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...

Метки: раневская |

ФАИНА РАНЕВСКАЯ |

Это цитата сообщения Kailash [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Горький юмор гениальной старухи

Знаете, в последнее время завелась такая во мне козявочка. Я вижу популярный пост и делаю подобный, тем самым доказывая себе какой я умный и одарённый. Вот и теперь, увидев в рассылке высказывания Раневской, собрал свой вариант. Это лечить надо или нет? Вот они - высказывания Фаины Раневской: (она там еще в гробу не вращается?)

Если бы я вела дневник, я бы каждый день записывала одну фразу: "Какая смертная тоска", и все.

***

Старость - это просто свинство. Я считаю, что это невежество бога, когда он позволяет доживать до старости.

***

Как ошибочно мнение о том, что нет незаменимых актеров.

***

Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела, а только начинаешь жить!

***

Нас приучили к одноклеточным словам, куцым мыслям, играй после этого Островского!

***

У меня хватило ума глупо прожить жизнь.

***

Ребенка с первого класса школы надо учить науке одиночества.Читать далее...

Знаете, в последнее время завелась такая во мне козявочка. Я вижу популярный пост и делаю подобный, тем самым доказывая себе какой я умный и одарённый. Вот и теперь, увидев в рассылке высказывания Раневской, собрал свой вариант. Это лечить надо или нет? Вот они - высказывания Фаины Раневской: (она там еще в гробу не вращается?)

Если бы я вела дневник, я бы каждый день записывала одну фразу: "Какая смертная тоска", и все.

***

Старость - это просто свинство. Я считаю, что это невежество бога, когда он позволяет доживать до старости.

***

Как ошибочно мнение о том, что нет незаменимых актеров.

***

Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела, а только начинаешь жить!

***

Нас приучили к одноклеточным словам, куцым мыслям, играй после этого Островского!

***

У меня хватило ума глупо прожить жизнь.

***

Ребенка с первого класса школы надо учить науке одиночества.

Метки: знаменитые женщины |

Знаменитые женщины |

Дневник |

Урусвати - Елена Ивановна Рерих

«Ты песнью без конца растаяла в снегах

И раннюю весну созвучно повторила,

Ты шла звездою мне, но шла в дневных лучах

И камни площадей и улиц освятила...»

Александр Блок

Эти строки всю жизнь любил повторять Николай Константинович Рерих. Очень отвечали они всему строю души его любимой Лады - Елены Ивановны.

Правнучка полководца Михаила Кутузова, известная петербургская красавица, она сочетала в своем характере мужество и нежность. «На коне вместе с нами проехала Елена Ивановна всю Азию,- пишет Н. Рерих в статье «Лада»,- замерзала и голодала в Тибете, но всегда первая подавала пример бодрости всему каравану. И чем больше была опасность, тем бодрее, готовнее и радостнее была она».

Елена Ивановна Рерих родилась 12 февраля 1879 года в семье архитектора Ивана Ивановича Шапошникова и Екатерины Васильевны, урожденной Голенищевой-Кутузовой. Детство и юность провела в Петербурге, в доме на Лиговке. Летом отдыхала в Бологое у своей тетки, Евдокии Васильевны Путятиной, одной из четырех сестер Голенищевых-Кутузовых, которых их кузен, композитор Модест Мусоргский, называл в шутку «Додонский, Катонский, Людонский и Стасонский».

Евдокия Васильевна обладала красивым колоратурным сопрано и одно время с успехом выступала в Мариинском оперном театре. Хорошо пели и две ее дочери, в доме не смолкала музыка. В таком вот обществе и провела детство и юность Елена Ивановна.

Она сама превосходно играла на рояле, ей пророчили большое будущее на этом поприще и советовали поступать в консерваторию. Но было у нее еще одно увлечение, которое впоследствии захватило ее целиком,- восточная философия.

В статье «Великий облик» Н. Рерих пишет:- «От малых лет девочка тайком уносит к себе тяжелое огромное издание. Склоняясь под тяжестью непомерной ноши, чтобы осмотреть картины, и, научась самоучкой, уже читать. Из тех же отцовских шкафов не по времени рано уносятся философские сочинения, и среди шумного, казалось бы, развлекающего обихода самосоздается глубокое, словно бы уже законченное самосозерцание».

Выезды в свет мало привлекают юную Елену Ивановну, хотя она всегда со вкусом одета, не отказывает себе в удовольствии носить драгоценности. «У Елены Ивановны была выдающаяся наружность: высокого роста, стройная, очень пропорционально сложенная, полная изящества, грации и какого-то внутреннего обаяния, она невольно притягивала к себе все взоры»,— вспоминала Наталья Шишкина, лично знавшая Е. И. Рерих, в разговоре с П. Ф. Беликовым в 1956 году.

На балах она чаще сидела в глубине зала, окруженная поклонниками. В нее влюблялись миллионеры, но она, на удивление всем окружающим, отказывала первым женихам Петербурга и говорила, что выйдет замуж только за музыканта или художника.

Летом 1899 года уже известный в то время Николай Константинович Рерих по поручению археологического общества приезжает в Бологое к князю Путятину. В темной прихожей он видит Елену Ивановну: молодой человек поражен красотой девушки, она же принимает его за землемера или охотника. Вечером, за чаем, состоялось знакомство, которое в дальнейшем переросло в союз, восхищавший окружающих гармонией.

У них были одинаковые вкусы. Оба любили музыку: Вагнера, Бетховена, Римского-Корсакова, Мусоргского, Стравинского. Любили живопись: Тициана, Куинджи, Леонардо да Винчи. Любили Л. Толстого и А. Пушкина. Любили философов: Спинозу, Сведенборга, Бёме...

Обвенчались они в 1901 году в Петербурге, в церкви при Академии художеств. А через год в Окуловке, где супруги находились проездом в археологическую экспедицию, родился первенец - Юрий, ставший впоследствии известным ученым-востоковедом. Двумя годами позже рождается Святослав - ныне известный художник.

В 1923 году семья Рерихов уезжает в Индию. Пять лет путешествуют они по Гималаям (все, за исключением Святослава, который был с ними в Индии около года в 1923-1924 гг.), после чего открывают в Кулу Институт гималайских исследований. Первым его президентом становится Елена Ивановна.

Урусвати - «Свет Утренней Зари» - ласково называли ее местные жители. Так зовется и сам институт. И не случайно советские альпинисты в год столетия Елены Ивановны посвятили ей восхождение, назвав безымянную доселе вершину на Алтае «Урусвати».

Ее лицо улыбается с полотна В. Серова «Портрет Е. Рерих». Неоднократно рисовал ее муж - «Держательница мира», «Ведущая». Спокойствие и мудрость запечатлел в «Портрете матери» Святослав Рерих. «Другиней, спутницей, вдохновительницей» называл жену Николай Константинович и, по его утверждению, под его картинами должны были бы стоять две подписи: мужская и женская.

Е.И. Рерих была сердцем, наставником и главным устоем семьи Рерихов. Николай Константинович, Юрий Николаевич и Святослав Николаевич Рерихи необычайно высоко ценили роль Елены Ивановны как светлого гения семьи. В своих воспоминаниях С.Н. Рерих отмечал:- «Для нас и для всех, кто близко с ней соприкасались, это духовное общение было как бы живым утверждением высших истин предвечной правды. Ее жизнь горела как живой светильник, утверждая своим примером существование прекрасного мира, осознание которого поведет человечество к новым достижениям, к новым открытиям».

«Особа и необычайна деятельность нашей вдохновительницы,- пишет Н. Рерих в статье «Лада»,- в разных странах очаги питаются ее помощью, прилетающей на крыльях аэроплана. Она всегда спешит с помощью. Идут слова утешения, утверждения и пояснения, даже из друзей многие не знают, что Еленой Ивановной написан ряд книг. Не под своим именем. Она не любит сказать, хотя бы косвенно, о себе. Анонимно она не пишет, но у нее пять псевдонимов. Есть и русские, и западные, и восточные. Странно бывает читать ссылки на ее книги. Люди не знают, о ком говорят».

В январе 1948 г., вскоре после смерти мужа, Елена Ивановна вместе с Юрием Николаевичем Рерихом покидает долину Кулу и после краткого пребывания в Дели и Кхандале поселяется в небольшом курортном городке Калимпонге на склонах Восточных Гималаев.

Живя последние годы в Индии, Елена Ивановна думами, помыслами и душой была с Россией. «Шлю вам светлые мысли и радость мою о близкой прекрасной новой эре, которая явит кипучую строительную деятельность в наших любимых странах. Чую победу нашего славянства, нашей великой страны»,- пишет она 9 сентября 1949 года. Е.И. Рерих всегда стремилась вернуться в Россию. Ее обращения о возвращении на Родину, поданные в советское посольство, оставались без ответа. Такая же судьба постигла письма и прошения в адрес правительства. Не помогла и Академия художеств. Но, несмотря на все отказы, Елена Ивановна надеялась вернуться, довезти все собранные ею сокровища и хотя бы несколько лет поработать для Страны Лучшей – так она называла Россию. Надежда увидеть Россию не покидала ее до самых последних дней: «Не может быть, чтобы я не приехала. Я должна приехать!» – повторила она уже перед своим уходом. Но это возвращение так и не состоялось. Страна отказала своей великой дочери во въезде.

Умерла Елена Ивановна в 1955 году в Калимпонге. На месте ее кремации установили буддийскую ступу, как бы в благодарность за то, что великая дочь русского народа передала ему древние учения Индии.

Годы жизни в Индии – время наиболее важного и интенсивного труда Е.И. Рерих. Здесь была завершена основная часть 14-томного фундаментального труда из серии Агни Йога (Живая Этика). На титульных листах этих книг отсутствует имя автора, поскольку Елена Ивановна считала, что изложенная в них Сокровенная Мудрость не может являться авторской собственностью. Себя же она считала автором трёх книг, вышедших под разными псевдонимами: «Основы буддизма» (1927 г.), «Криптограммы Востока» (1929 г.), «Знамя Преподобного Сергия Радонежского» (1934 г.).

Кроме того, она вела активную переписку с многочисленными корреспондентами из Европы, Азии и Америки. (Бесценные тома её писем издавались в Риге, Новосибирске, Минске и Москве). Занималась Елена Ивановна и переводами. Ею переведены на русский язык выдержки из книги «Письма Махатм к Синнету» («Чаша Востока»), а также два тома «Тайной Доктрины» Елены Петровны Блаватской.

«Спросят:- «Как перейти жизнь?». Отвечайте:- «Как по струне бездну - красиво, бережно и стремительно», - записала Елена Ивановна в Учении Живой Этики. И сама же показала пример воплощения этих высоких слов в жизни.

«Ты песнью без конца растаяла в снегах

И раннюю весну созвучно повторила,

Ты шла звездою мне, но шла в дневных лучах

И камни площадей и улиц освятила...»

Александр Блок

Эти строки всю жизнь любил повторять Николай Константинович Рерих. Очень отвечали они всему строю души его любимой Лады - Елены Ивановны.

Правнучка полководца Михаила Кутузова, известная петербургская красавица, она сочетала в своем характере мужество и нежность. «На коне вместе с нами проехала Елена Ивановна всю Азию,- пишет Н. Рерих в статье «Лада»,- замерзала и голодала в Тибете, но всегда первая подавала пример бодрости всему каравану. И чем больше была опасность, тем бодрее, готовнее и радостнее была она».

Елена Ивановна Рерих родилась 12 февраля 1879 года в семье архитектора Ивана Ивановича Шапошникова и Екатерины Васильевны, урожденной Голенищевой-Кутузовой. Детство и юность провела в Петербурге, в доме на Лиговке. Летом отдыхала в Бологое у своей тетки, Евдокии Васильевны Путятиной, одной из четырех сестер Голенищевых-Кутузовых, которых их кузен, композитор Модест Мусоргский, называл в шутку «Додонский, Катонский, Людонский и Стасонский».

Евдокия Васильевна обладала красивым колоратурным сопрано и одно время с успехом выступала в Мариинском оперном театре. Хорошо пели и две ее дочери, в доме не смолкала музыка. В таком вот обществе и провела детство и юность Елена Ивановна.

Она сама превосходно играла на рояле, ей пророчили большое будущее на этом поприще и советовали поступать в консерваторию. Но было у нее еще одно увлечение, которое впоследствии захватило ее целиком,- восточная философия.

В статье «Великий облик» Н. Рерих пишет:- «От малых лет девочка тайком уносит к себе тяжелое огромное издание. Склоняясь под тяжестью непомерной ноши, чтобы осмотреть картины, и, научась самоучкой, уже читать. Из тех же отцовских шкафов не по времени рано уносятся философские сочинения, и среди шумного, казалось бы, развлекающего обихода самосоздается глубокое, словно бы уже законченное самосозерцание».

Выезды в свет мало привлекают юную Елену Ивановну, хотя она всегда со вкусом одета, не отказывает себе в удовольствии носить драгоценности. «У Елены Ивановны была выдающаяся наружность: высокого роста, стройная, очень пропорционально сложенная, полная изящества, грации и какого-то внутреннего обаяния, она невольно притягивала к себе все взоры»,— вспоминала Наталья Шишкина, лично знавшая Е. И. Рерих, в разговоре с П. Ф. Беликовым в 1956 году.

На балах она чаще сидела в глубине зала, окруженная поклонниками. В нее влюблялись миллионеры, но она, на удивление всем окружающим, отказывала первым женихам Петербурга и говорила, что выйдет замуж только за музыканта или художника.

Летом 1899 года уже известный в то время Николай Константинович Рерих по поручению археологического общества приезжает в Бологое к князю Путятину. В темной прихожей он видит Елену Ивановну: молодой человек поражен красотой девушки, она же принимает его за землемера или охотника. Вечером, за чаем, состоялось знакомство, которое в дальнейшем переросло в союз, восхищавший окружающих гармонией.

У них были одинаковые вкусы. Оба любили музыку: Вагнера, Бетховена, Римского-Корсакова, Мусоргского, Стравинского. Любили живопись: Тициана, Куинджи, Леонардо да Винчи. Любили Л. Толстого и А. Пушкина. Любили философов: Спинозу, Сведенборга, Бёме...

Обвенчались они в 1901 году в Петербурге, в церкви при Академии художеств. А через год в Окуловке, где супруги находились проездом в археологическую экспедицию, родился первенец - Юрий, ставший впоследствии известным ученым-востоковедом. Двумя годами позже рождается Святослав - ныне известный художник.

В 1923 году семья Рерихов уезжает в Индию. Пять лет путешествуют они по Гималаям (все, за исключением Святослава, который был с ними в Индии около года в 1923-1924 гг.), после чего открывают в Кулу Институт гималайских исследований. Первым его президентом становится Елена Ивановна.

Урусвати - «Свет Утренней Зари» - ласково называли ее местные жители. Так зовется и сам институт. И не случайно советские альпинисты в год столетия Елены Ивановны посвятили ей восхождение, назвав безымянную доселе вершину на Алтае «Урусвати».

Ее лицо улыбается с полотна В. Серова «Портрет Е. Рерих». Неоднократно рисовал ее муж - «Держательница мира», «Ведущая». Спокойствие и мудрость запечатлел в «Портрете матери» Святослав Рерих. «Другиней, спутницей, вдохновительницей» называл жену Николай Константинович и, по его утверждению, под его картинами должны были бы стоять две подписи: мужская и женская.

Е.И. Рерих была сердцем, наставником и главным устоем семьи Рерихов. Николай Константинович, Юрий Николаевич и Святослав Николаевич Рерихи необычайно высоко ценили роль Елены Ивановны как светлого гения семьи. В своих воспоминаниях С.Н. Рерих отмечал:- «Для нас и для всех, кто близко с ней соприкасались, это духовное общение было как бы живым утверждением высших истин предвечной правды. Ее жизнь горела как живой светильник, утверждая своим примером существование прекрасного мира, осознание которого поведет человечество к новым достижениям, к новым открытиям».

«Особа и необычайна деятельность нашей вдохновительницы,- пишет Н. Рерих в статье «Лада»,- в разных странах очаги питаются ее помощью, прилетающей на крыльях аэроплана. Она всегда спешит с помощью. Идут слова утешения, утверждения и пояснения, даже из друзей многие не знают, что Еленой Ивановной написан ряд книг. Не под своим именем. Она не любит сказать, хотя бы косвенно, о себе. Анонимно она не пишет, но у нее пять псевдонимов. Есть и русские, и западные, и восточные. Странно бывает читать ссылки на ее книги. Люди не знают, о ком говорят».

В январе 1948 г., вскоре после смерти мужа, Елена Ивановна вместе с Юрием Николаевичем Рерихом покидает долину Кулу и после краткого пребывания в Дели и Кхандале поселяется в небольшом курортном городке Калимпонге на склонах Восточных Гималаев.

Живя последние годы в Индии, Елена Ивановна думами, помыслами и душой была с Россией. «Шлю вам светлые мысли и радость мою о близкой прекрасной новой эре, которая явит кипучую строительную деятельность в наших любимых странах. Чую победу нашего славянства, нашей великой страны»,- пишет она 9 сентября 1949 года. Е.И. Рерих всегда стремилась вернуться в Россию. Ее обращения о возвращении на Родину, поданные в советское посольство, оставались без ответа. Такая же судьба постигла письма и прошения в адрес правительства. Не помогла и Академия художеств. Но, несмотря на все отказы, Елена Ивановна надеялась вернуться, довезти все собранные ею сокровища и хотя бы несколько лет поработать для Страны Лучшей – так она называла Россию. Надежда увидеть Россию не покидала ее до самых последних дней: «Не может быть, чтобы я не приехала. Я должна приехать!» – повторила она уже перед своим уходом. Но это возвращение так и не состоялось. Страна отказала своей великой дочери во въезде.

Умерла Елена Ивановна в 1955 году в Калимпонге. На месте ее кремации установили буддийскую ступу, как бы в благодарность за то, что великая дочь русского народа передала ему древние учения Индии.

Годы жизни в Индии – время наиболее важного и интенсивного труда Е.И. Рерих. Здесь была завершена основная часть 14-томного фундаментального труда из серии Агни Йога (Живая Этика). На титульных листах этих книг отсутствует имя автора, поскольку Елена Ивановна считала, что изложенная в них Сокровенная Мудрость не может являться авторской собственностью. Себя же она считала автором трёх книг, вышедших под разными псевдонимами: «Основы буддизма» (1927 г.), «Криптограммы Востока» (1929 г.), «Знамя Преподобного Сергия Радонежского» (1934 г.).

Кроме того, она вела активную переписку с многочисленными корреспондентами из Европы, Азии и Америки. (Бесценные тома её писем издавались в Риге, Новосибирске, Минске и Москве). Занималась Елена Ивановна и переводами. Ею переведены на русский язык выдержки из книги «Письма Махатм к Синнету» («Чаша Востока»), а также два тома «Тайной Доктрины» Елены Петровны Блаватской.

«Спросят:- «Как перейти жизнь?». Отвечайте:- «Как по струне бездну - красиво, бережно и стремительно», - записала Елена Ивановна в Учении Живой Этики. И сама же показала пример воплощения этих высоких слов в жизни.

Метки: елена ивановна рерих |

знаменитые женщины |

Дневник |

Евдокия Ростопчина

«...женская душа

Должна в тени светиться».

В Москве возле Чистых прудов до сих пор сохранились остатки усадьбы, где росла девочка, которой было суждено стать замечательной русской поэтессой. Родилась Евдокия Сушкова - такова была ее девичья фамилия - в 1811 году. К десяти-двенадцати годам уже писала стихи. Ее то бранили, считая это неприличным занятием для девушки-дворянки, то, удивленные невесть откуда взявшимся даром, заставляли читать в домах обширной родни.

Бабушка и дед скрашивали внучке, как умели, сиротское детство. Замечали: девочка не из числа обыкновенных, легко усваивает языки, «глотает» научные талмуды. И нраву странного - без причины плачет, некстати смеется, то козой скачет на маскарадах, то сидит маленькой старушкой.

Кроме дедовой библиотеки, было у девочки еще одно сокровище - огромный заросший сад. Дрожа от вечерней сырости, не откликаясь на зов нянюшек, она пряталась в зарослях сирени и наблюдала оттуда прекрасный мир. Вот гаснет закат над Москвой, Вот кружат над Меншиковой башней галки, устраиваясь на покой. Кричат? Как жаль, что не понимает она их языка.

И вот сначала потихоньку, а потом, заполняя все пространство вокруг, заставляя ее душу заходиться в немом восторге, стелется колокольный звон. Утром, когда ни заката, ни птичьего круженья, ни звона не будет, можно вспомнить пришедшее в голову ночью и все снова пережить. Это и есть - «сочинять стихи»...

Однажды поэт Вяземский взял у маленькой Сушковой исписанный листок. Показал поэту Дельвигу. Тот удивился. Стихи появились в печати. Правда, без фамилии автора. Быть может, Дельвиг думал: случайность, озарение, пришло и ушло. Евдокия же чувствовала:- «удел таинственный мне что-то предвещало...».

С Евдокией подружился, прозвав ее кратко и ласково - Додо, подросток с сумрачными глазами. Это был Лермонтов. На одном из танцевальных вечеров ее из нарядной толпы молоденьких подружек выделил своим вниманием взрослый человек. Не танцевал - беседовал с ней серьезно и обстоятельно. Этот человек - Пушкин.

Жуковский, уже при жизни классик и верный друг Пушкина, после гибели поэта подарил Евдокии не заполненную Александром Сергеевичем тетрадь для стихов. «Книгу-сироту». Сказал, что верит - ей по силам заполнить ее стихами, достойными Пушкина. Она испугалась:

«...И мне сей дар! – мне, слабой,

недостойной,

Мой сердца духовник

пришел его вручить.

Мне песнью робкою,

неопытной, нестройной

Стих чудный Пушкина

велел он заменить!»

Это ли не удел? Высокий, таинственный... Быть поэтом. Именно так - поэтом, а не поэтессой - будут называть Евдокию великие современники-мужчины: Гоголь, Крылов, Чаадаев. Тютчев, Щепкин, Глинка, Брюллов, Федотов, Тропинин, еще и еще из светочей русской культуры, в круг которых она войдет на равных.

Но в юности, когда она «простор мечтам звала», грезились совсем не тома изданных книг и не похвальные отзывы «великих». Мечталось, как и всем девушкам на свете, только о НЕМ. Самом прекрасном и единственном. Который, наверное, тоже разыскивает ее. И мучается. И мечтает о встрече. Так и началась поэзия Додо Сушковой - с превращения в прекрасную поэтическую строку совсем обыкновенных девичьих грез.

А потом мы услышим в ее стихах голос женщины, которую реальность заставляет очнуться от «снов любимых». И вот уже сердце тронул холодок первого разочарования. Еще не раз будут воскрешаться надежды. Еще не раз будет оплакиваться их смерть.

Взрослеет женщина. Взрослеет поэт. Взрослеют стихи. Незваный приход мудрости. Смирение перед неизбежным. И это правда: человек приходит в мир один? И горько плачет. И уходит - один. А на плач уже нету силы. «Мои мечты привыкли к думе погребальной...»

Всю свою не слишком долгую жизнь Евдокия Ростопчина писала Дневник Женщины. И за прошедшие полтора столетия ничто в нем не устарело, не исказилось, не стерлось. Он остался и останется Дневником Женщин самых разных поколений, наших прабабушек и тех, кому только предстоит явиться на этот свет, ибо, как ни различны наши судьбы, никому не дано перешагнуть за грани «вечного треугольника»: жизнь - любовь - смерть.

Странно, но Евдокия как будто «не заметила» своего превращения в Ростопчину, войдя в известное и богатое семейство. Звон свадебных колоколов ни единой строкой не отозвался в ее поэзии. Лишь через тридцать лет, вспоминая ту свадебную весну - «весну без соловья, весну без вдохновенья, весну без ландышей», спрятав себя под чужое имя, Ростопчина скажет:- «Она вошла в мужнин дом без заблуждений... но с твердою, благородною самоуверенностью, с намерением верно и свято исполнять свои обязанности,- уже не мечтая о любви, слишком невозможной, но готовая подарить мужу прямую и высокую дружбу».

Писала прозой. Ибо стихи, видимо, «о прямой и высокой дружбе» с мужем не слагались, И легкая, летящая рифма Додо продолжала прятать другого, таинственного, который прошел через ее жизнь невидимкой. Кто он? Никто не знает. Двоюродная сестра Ростопчиной вспоминала, что Евдокия перед свадьбой «за неделю до решения своей судьбы... с отчаянием говорила о своей пламенной и неизменной любви к другому».

«Когда б он знал,

как страстно

и как нежно

Он, мой кумир,

рабой своей любим...

Когда 6 он знал,

что в грусти

безнадежной

Увяну я, не понятая им!..

Когда 6 он знал!

После свадьбы началась другая жизнь. Прощай, любимый сад, уединение, заветные книги... Их сменили развлечения, танцы, театры, поклонники. Уже не до поэзии. Зачем ей вся эта кутерьма? Она ответит сама, словно извиняясь перед своей Музой, испуганной ее тщеславными и мелкими утехами:-

Средь пестрых

личностей, скользящих

вкруг меня,

На время личность

я свою уничтожаю,

Самосознание жестокое

теряю,

Свое тревожное

позабываю я...

Что, если не «самосознание жестокое» подсказало Ростопчиной: остановись! Остановись, даже если есть опасность прилюдно забиться в плаче горьком о том, что не создана к той жизни, какую принуждена вести теперь. Одиночество вдвоем - хроническая болезнь всех несчастливых семей, настигла и Ростопчиных... Что делать было дальше?

Русской глуши, безвестным до поры деревушкам литература обязана многими прекрасными страницами. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» был не только у Пушкина в Михайловском. Вот так же спасались Державин, Карамзин, Тютчев, Некрасов, многие, многие другие. Покой мерно дышащей земли, пение птахи, среди сугробов зовущей весну, осенние ливни и размытые дороги - всему этому дано влиять на душу. Наверное, в зрелом возрасте это ощущается сильнее. Вот и Евдокия, когда была девочкой, скучала в деревенской глуши.

Теперь она уже другая. Познавшая истинную тоску и истинную грусть. Собралась да и уехала в воронежское село со странным названием - Анна. На просторе, в старом доме со скрипящими половицами о многом передумала Евдокия. О том, что же это такое - ее замужество? Зачем? «…Живую в душную могилу... схоронили в двадцать лет...» Надо было покончить с обидами на себя ли молодую, вздумавшую обмануть сердце, или на судьбу, сводившую ее с великими, и разведшую с единственным.

Вы вспомните меня

когда-нибудь...

но поздно!

Когда в своих степях

далеко буду я,

Когда надолго мы,

навеки будем розно —

Тогда поймете вы

и вспомните меня!..

Уныние и меланхолия отступали. Она снова начала писать стихи.

Вы думали,

что стих мой страстный

Легко, шутя

достался мне И что не куплен

он в борьбе,

Борьбе

мучительной,

ужасной?

Минуты отчаяния, когда она в отвращении к себе, бесталанной, рвала бумагу, сменялись сознанием, что вот оно - получается.

В селе Анна написала Ростопчина первую книгу прозы, множество стихотворений. В 1840 году выходит поэтический сборник. Один за другим появляются романы в стихах и прозе. Их читают, как «полную историю жизни». А бурный, творческий темперамент Ростопчиной толкает ее попробовать себя в новом жанре.

И опять удача. Имя женщины-драматурга не сходит с афиш знаменитых театров - Малого и Александринки. Ни один из столичных журналов и альманахов не выходит без подборки ростопчинских стихов и прозы. Издатели буквально выхватывают рукописи из-под пера, и книги Евдокии Петровны не лежат на прилавках.

Ростопчина помогала пробиваться и молодым талантам. Ее щедрая душа была готова оказать поддержку любому начинанию на благо русской культуры. Все средства от издания своих произведений Евдокия Петровна передавала на благотворительные цели. В отечественной словесности и культуре XIX века не найти столь яркой женской фигуры, как Ростопчина. Ни один женский голос не звучал с такой уверенной и звонкой силой....

А в том, что называется личной жизнью, казалось, все располагало к унынию и душевной усталости. Был нелюбимый муж. Крыша над головой их общего дома. Навсегда. Этого было не исправить. И была любовь. Незаконная, неблагословленная, грешная, осуждаемая, но любовь...

Отцом двух дочерей Евдокии Петровны был Андрей Карамзин, сын знаменитого писателя и историка. Что это была за страсть? И что было причиной ее печального исхода? Едва ли мы об этом когда-нибудь узнаем. Того, чем так лихо овладели мы и считаем особым достоинством - называть вещи своими именами,- нет в поэтическом дневнике Ростопчиной.

Есть слова, ощущения, мысли, которые должны умереть вместе с человеком, не ведомые никому. «Да! женская душа должна в тени светиться», - утверждает Ростопчина. Роман окончен. Сон прерван... Законной женой Андрея Карамзина стала красавица Аврора Демидова, От тех драматических лет остались строки:

Прости же ты,

мой незабвенный!

Немое горе и в душе

Воспоминаний

ряд бесценный -

Вот все, что

остается мне!

Прости, прости!..

Одной мольбою,

Одним желаньем о тебе

Я буду докучать судьбе:

Чтобы избранная тобою

Любить умела бы как я...

Чтоб ты был счастлив без меня!

В феврале 1841 года, приехав в Петербург в отпуск, Михаил Лермонтов увидел уже не тоненькую черноглазую девочку, Додо Сушкову, а столичную знаменитость в полном расцвете своей красоты, литературной славы. Он увидел много пережившую женщину. Она тоже хорошо понимала, кто он на самом деле - офицер Мишель Лермонтов. Им было о чем поговорить, что вспомнить, на что пожаловаться и чем утешить друг друга. Они были свои. Читали друг другу стихи, а позже Михаил Юрьевич просил свою бабушку Елизавету Алексеевну прислать новый ростопчинский томик ему в Пятигорск.

Отпуск его пролетел быстро. Надо было собираться на Кавказ, и Лермонтов говорил Додо, что предчувствует свою скорую смерть. У той сжималось сердце, но она не подавала виду. Даже подтрунивала над его мнительностью. «Он вернется невредим...» Эта строчка из стихов Ростопчиной, написанных под впечатлением мрачных дум поэта, звучит как заклинание. «Я одна из последних пожала ему руку», - вспоминала она. Думала - до встречи. Оказалось - на вечную разлуку.

Тогда, уходя, у самого порога он протянул Додо альбом, куда вписал посвященное ей стихотворение.

Я верю: под одной звездою

Мы с вами были рождены;

Мы шли дорогою одною,

Нас обманули те же сны.

Предвидя вечную разлуку,

Боюсь я сердцу волю дать;

Боюсь предательскому звуку

Мечту напрасную вверять...

….Сны, пусть они и обманули, мечты, если они и не сбылись…. Но единственное, что не изменяло им никогда,- поэзия, она останется. И чье-то сердце забьется в такт их рифме. Значит, все было не напрасно...

…Завершался 1858 год. Евдокии Ростопчиной уже не было в живых.

--------------------------------------------------------------------------------

«...женская душа

Должна в тени светиться».

В Москве возле Чистых прудов до сих пор сохранились остатки усадьбы, где росла девочка, которой было суждено стать замечательной русской поэтессой. Родилась Евдокия Сушкова - такова была ее девичья фамилия - в 1811 году. К десяти-двенадцати годам уже писала стихи. Ее то бранили, считая это неприличным занятием для девушки-дворянки, то, удивленные невесть откуда взявшимся даром, заставляли читать в домах обширной родни.

Бабушка и дед скрашивали внучке, как умели, сиротское детство. Замечали: девочка не из числа обыкновенных, легко усваивает языки, «глотает» научные талмуды. И нраву странного - без причины плачет, некстати смеется, то козой скачет на маскарадах, то сидит маленькой старушкой.

Кроме дедовой библиотеки, было у девочки еще одно сокровище - огромный заросший сад. Дрожа от вечерней сырости, не откликаясь на зов нянюшек, она пряталась в зарослях сирени и наблюдала оттуда прекрасный мир. Вот гаснет закат над Москвой, Вот кружат над Меншиковой башней галки, устраиваясь на покой. Кричат? Как жаль, что не понимает она их языка.

И вот сначала потихоньку, а потом, заполняя все пространство вокруг, заставляя ее душу заходиться в немом восторге, стелется колокольный звон. Утром, когда ни заката, ни птичьего круженья, ни звона не будет, можно вспомнить пришедшее в голову ночью и все снова пережить. Это и есть - «сочинять стихи»...

Однажды поэт Вяземский взял у маленькой Сушковой исписанный листок. Показал поэту Дельвигу. Тот удивился. Стихи появились в печати. Правда, без фамилии автора. Быть может, Дельвиг думал: случайность, озарение, пришло и ушло. Евдокия же чувствовала:- «удел таинственный мне что-то предвещало...».

С Евдокией подружился, прозвав ее кратко и ласково - Додо, подросток с сумрачными глазами. Это был Лермонтов. На одном из танцевальных вечеров ее из нарядной толпы молоденьких подружек выделил своим вниманием взрослый человек. Не танцевал - беседовал с ней серьезно и обстоятельно. Этот человек - Пушкин.

Жуковский, уже при жизни классик и верный друг Пушкина, после гибели поэта подарил Евдокии не заполненную Александром Сергеевичем тетрадь для стихов. «Книгу-сироту». Сказал, что верит - ей по силам заполнить ее стихами, достойными Пушкина. Она испугалась:

«...И мне сей дар! – мне, слабой,

недостойной,

Мой сердца духовник

пришел его вручить.

Мне песнью робкою,

неопытной, нестройной

Стих чудный Пушкина

велел он заменить!»

Это ли не удел? Высокий, таинственный... Быть поэтом. Именно так - поэтом, а не поэтессой - будут называть Евдокию великие современники-мужчины: Гоголь, Крылов, Чаадаев. Тютчев, Щепкин, Глинка, Брюллов, Федотов, Тропинин, еще и еще из светочей русской культуры, в круг которых она войдет на равных.

Но в юности, когда она «простор мечтам звала», грезились совсем не тома изданных книг и не похвальные отзывы «великих». Мечталось, как и всем девушкам на свете, только о НЕМ. Самом прекрасном и единственном. Который, наверное, тоже разыскивает ее. И мучается. И мечтает о встрече. Так и началась поэзия Додо Сушковой - с превращения в прекрасную поэтическую строку совсем обыкновенных девичьих грез.

А потом мы услышим в ее стихах голос женщины, которую реальность заставляет очнуться от «снов любимых». И вот уже сердце тронул холодок первого разочарования. Еще не раз будут воскрешаться надежды. Еще не раз будет оплакиваться их смерть.

Взрослеет женщина. Взрослеет поэт. Взрослеют стихи. Незваный приход мудрости. Смирение перед неизбежным. И это правда: человек приходит в мир один? И горько плачет. И уходит - один. А на плач уже нету силы. «Мои мечты привыкли к думе погребальной...»

Всю свою не слишком долгую жизнь Евдокия Ростопчина писала Дневник Женщины. И за прошедшие полтора столетия ничто в нем не устарело, не исказилось, не стерлось. Он остался и останется Дневником Женщин самых разных поколений, наших прабабушек и тех, кому только предстоит явиться на этот свет, ибо, как ни различны наши судьбы, никому не дано перешагнуть за грани «вечного треугольника»: жизнь - любовь - смерть.

Странно, но Евдокия как будто «не заметила» своего превращения в Ростопчину, войдя в известное и богатое семейство. Звон свадебных колоколов ни единой строкой не отозвался в ее поэзии. Лишь через тридцать лет, вспоминая ту свадебную весну - «весну без соловья, весну без вдохновенья, весну без ландышей», спрятав себя под чужое имя, Ростопчина скажет:- «Она вошла в мужнин дом без заблуждений... но с твердою, благородною самоуверенностью, с намерением верно и свято исполнять свои обязанности,- уже не мечтая о любви, слишком невозможной, но готовая подарить мужу прямую и высокую дружбу».

Писала прозой. Ибо стихи, видимо, «о прямой и высокой дружбе» с мужем не слагались, И легкая, летящая рифма Додо продолжала прятать другого, таинственного, который прошел через ее жизнь невидимкой. Кто он? Никто не знает. Двоюродная сестра Ростопчиной вспоминала, что Евдокия перед свадьбой «за неделю до решения своей судьбы... с отчаянием говорила о своей пламенной и неизменной любви к другому».

«Когда б он знал,

как страстно

и как нежно

Он, мой кумир,

рабой своей любим...

Когда 6 он знал,

что в грусти

безнадежной

Увяну я, не понятая им!..

Когда 6 он знал!

После свадьбы началась другая жизнь. Прощай, любимый сад, уединение, заветные книги... Их сменили развлечения, танцы, театры, поклонники. Уже не до поэзии. Зачем ей вся эта кутерьма? Она ответит сама, словно извиняясь перед своей Музой, испуганной ее тщеславными и мелкими утехами:-

Средь пестрых

личностей, скользящих

вкруг меня,

На время личность

я свою уничтожаю,

Самосознание жестокое

теряю,

Свое тревожное

позабываю я...

Что, если не «самосознание жестокое» подсказало Ростопчиной: остановись! Остановись, даже если есть опасность прилюдно забиться в плаче горьком о том, что не создана к той жизни, какую принуждена вести теперь. Одиночество вдвоем - хроническая болезнь всех несчастливых семей, настигла и Ростопчиных... Что делать было дальше?

Русской глуши, безвестным до поры деревушкам литература обязана многими прекрасными страницами. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» был не только у Пушкина в Михайловском. Вот так же спасались Державин, Карамзин, Тютчев, Некрасов, многие, многие другие. Покой мерно дышащей земли, пение птахи, среди сугробов зовущей весну, осенние ливни и размытые дороги - всему этому дано влиять на душу. Наверное, в зрелом возрасте это ощущается сильнее. Вот и Евдокия, когда была девочкой, скучала в деревенской глуши.

Теперь она уже другая. Познавшая истинную тоску и истинную грусть. Собралась да и уехала в воронежское село со странным названием - Анна. На просторе, в старом доме со скрипящими половицами о многом передумала Евдокия. О том, что же это такое - ее замужество? Зачем? «…Живую в душную могилу... схоронили в двадцать лет...» Надо было покончить с обидами на себя ли молодую, вздумавшую обмануть сердце, или на судьбу, сводившую ее с великими, и разведшую с единственным.

Вы вспомните меня

когда-нибудь...

но поздно!

Когда в своих степях

далеко буду я,

Когда надолго мы,

навеки будем розно —

Тогда поймете вы

и вспомните меня!..

Уныние и меланхолия отступали. Она снова начала писать стихи.

Вы думали,

что стих мой страстный

Легко, шутя

достался мне И что не куплен

он в борьбе,

Борьбе

мучительной,

ужасной?

Минуты отчаяния, когда она в отвращении к себе, бесталанной, рвала бумагу, сменялись сознанием, что вот оно - получается.

В селе Анна написала Ростопчина первую книгу прозы, множество стихотворений. В 1840 году выходит поэтический сборник. Один за другим появляются романы в стихах и прозе. Их читают, как «полную историю жизни». А бурный, творческий темперамент Ростопчиной толкает ее попробовать себя в новом жанре.

И опять удача. Имя женщины-драматурга не сходит с афиш знаменитых театров - Малого и Александринки. Ни один из столичных журналов и альманахов не выходит без подборки ростопчинских стихов и прозы. Издатели буквально выхватывают рукописи из-под пера, и книги Евдокии Петровны не лежат на прилавках.

Ростопчина помогала пробиваться и молодым талантам. Ее щедрая душа была готова оказать поддержку любому начинанию на благо русской культуры. Все средства от издания своих произведений Евдокия Петровна передавала на благотворительные цели. В отечественной словесности и культуре XIX века не найти столь яркой женской фигуры, как Ростопчина. Ни один женский голос не звучал с такой уверенной и звонкой силой....

А в том, что называется личной жизнью, казалось, все располагало к унынию и душевной усталости. Был нелюбимый муж. Крыша над головой их общего дома. Навсегда. Этого было не исправить. И была любовь. Незаконная, неблагословленная, грешная, осуждаемая, но любовь...

Отцом двух дочерей Евдокии Петровны был Андрей Карамзин, сын знаменитого писателя и историка. Что это была за страсть? И что было причиной ее печального исхода? Едва ли мы об этом когда-нибудь узнаем. Того, чем так лихо овладели мы и считаем особым достоинством - называть вещи своими именами,- нет в поэтическом дневнике Ростопчиной.

Есть слова, ощущения, мысли, которые должны умереть вместе с человеком, не ведомые никому. «Да! женская душа должна в тени светиться», - утверждает Ростопчина. Роман окончен. Сон прерван... Законной женой Андрея Карамзина стала красавица Аврора Демидова, От тех драматических лет остались строки:

Прости же ты,

мой незабвенный!

Немое горе и в душе

Воспоминаний

ряд бесценный -

Вот все, что

остается мне!

Прости, прости!..

Одной мольбою,

Одним желаньем о тебе

Я буду докучать судьбе:

Чтобы избранная тобою

Любить умела бы как я...

Чтоб ты был счастлив без меня!

В феврале 1841 года, приехав в Петербург в отпуск, Михаил Лермонтов увидел уже не тоненькую черноглазую девочку, Додо Сушкову, а столичную знаменитость в полном расцвете своей красоты, литературной славы. Он увидел много пережившую женщину. Она тоже хорошо понимала, кто он на самом деле - офицер Мишель Лермонтов. Им было о чем поговорить, что вспомнить, на что пожаловаться и чем утешить друг друга. Они были свои. Читали друг другу стихи, а позже Михаил Юрьевич просил свою бабушку Елизавету Алексеевну прислать новый ростопчинский томик ему в Пятигорск.