-–убрики

- “уристические маршруты (627)

- ѕутевые заметки (619)

- јктивный отдых (571)

- »стори€ (452)

- √еографи€ (432)

- ѕетрозаводск (234)

- ћузеи (230)

- ѕравославие (201)

- Ћадожское озеро (185)

- ќнежское озеро (165)

- јрхитектура, археологи€ (155)

- »скусство (128)

- ћедвежьегорск (125)

- —ортавала (122)

- ќхота и рыбалка (107)

- ќлонец (107)

- Ѕеломорск (107)

- Ѕелое море (104)

- Ћоухи (100)

- ондопога (100)

- алевала (100)

- ѕр€жа (96)

- ѕудож (93)

- емь (90)

- —уо€рви (89)

- Ќаука и ќбразование (83)

- ѕрионежье (83)

- Ћахденпохь€ (82)

- —егежа (77)

- ѕитк€ранта (72)

- ћуезерский (70)

- остомукша (67)

- Ћенинградска€ область (66)

- —оседние регионы (60)

- —казки о арелии (52)

- Ћитература (51)

- —оловки (48)

- ѕетроглифы (37)

- ‘инл€нди€ (34)

- ѕресса (30)

- јрхангельск (30)

- ¬ологда (28)

- ћурманск (26)

- “айга (23)

- арельска€ кухн€ (22)

- —анкт-ѕетербург (21)

- Ћапланди€ (17)

- алининград (15)

- –еспублика оми (8)

- Ќедвижимость (7)

-ѕодписка по e-mail

-ѕоиск по дневнику

-»нтересы

saratov алтай архангельск архангельска€ область афиша петрозаводск база отдыха карели€ байдарка ладога башкоркостан белое море белое море карта белое море фото беломорск соловки бур€ти€ валаам валаам и кижи валаам карта валаам кижи валаам отдых валаам отзывы валаам фото

-ѕосто€нные читатели

Di_Green Fernflower G-Elenka Heler IrinkaApelsinka LN_Bunash Lida_shaliminova Novicova Ronika_Kairon VASKA_Z YoGick Yurvenk annika1978 aramill_stells dj_denis_beta groza1 hvede2 inna_pani irisen nadivil ntjanev nulson pq_45 pro100kadr slavapww svetlana_tirkkonen svjtajj xIRINAx Ѕ≈ЋјƒќЌЌј255 Ѕельгимина ¬италина77777 Ћ»Ќ_“–»ќ Ћенген Ћюбистина ћарина_2011 ћолочные_реки Ќаталь€_Ѕыстрицка€ Ќекта ќльга_Ѕойко —вирга “ќѕ_тыгин “анча_— “ать€нка_я_перва€ ёксаре ёли€_јфонасьева ёли€_’алейко жанна_1970 мариукам полимар эльви€

-—ообщества

„итатель сообществ

(¬сего в списке: 1)

„ел€бинска€_область

-—татистика

—оздан: 12.02.2008

«аписей: 1479

омментариев: 1597

Ќаписано: 3356

«аписей: 1479

омментариев: 1597

Ќаписано: 3356

¬ыбрана рубрика ћуезерский.

ƒругие рубрики в этом дневнике: ‘инл€нди€(34), “уристические маршруты(627), “айга(23), —уо€рви(89), —оседние регионы(60), —ортавала(122), —оловки(48), —казки о арелии(52), —егежа(77), —анкт-ѕетербург(21), –еспублика оми(8), ѕутевые заметки(619), ѕудож(93), ѕр€жа(96), ѕрионежье(83), ѕресса(30), ѕравославие(201), ѕитк€ранта(72), ѕетрозаводск(234), ѕетроглифы(37), ќхота и рыбалка(107), ќнежское озеро(165), ќлонец(107), Ќедвижимость(7), Ќаука и ќбразование(83), ћурманск(26), ћузеи(230), ћедвежьегорск(125), Ћоухи(100), Ћитература(51), Ћенинградска€ область(66), Ћахденпохь€(82), Ћапланди€(17), Ћадожское озеро(185), остомукша(67), ондопога(100), емь(90), арельска€ кухн€(22), алининград(15), алевала(100), »стори€(452), »скусство(128), √еографи€(432), ¬ологда(28), Ѕеломорск(107), Ѕелое море(104), јрхитектура, археологи€(155), јрхангельск(30), јктивный отдых(571)

ƒругие рубрики в этом дневнике: ‘инл€нди€(34), “уристические маршруты(627), “айга(23), —уо€рви(89), —оседние регионы(60), —ортавала(122), —оловки(48), —казки о арелии(52), —егежа(77), —анкт-ѕетербург(21), –еспублика оми(8), ѕутевые заметки(619), ѕудож(93), ѕр€жа(96), ѕрионежье(83), ѕресса(30), ѕравославие(201), ѕитк€ранта(72), ѕетрозаводск(234), ѕетроглифы(37), ќхота и рыбалка(107), ќнежское озеро(165), ќлонец(107), Ќедвижимость(7), Ќаука и ќбразование(83), ћурманск(26), ћузеи(230), ћедвежьегорск(125), Ћоухи(100), Ћитература(51), Ћенинградска€ область(66), Ћахденпохь€(82), Ћапланди€(17), Ћадожское озеро(185), остомукша(67), ондопога(100), емь(90), арельска€ кухн€(22), алининград(15), алевала(100), »стори€(452), »скусство(128), √еографи€(432), ¬ологда(28), Ѕеломорск(107), Ѕелое море(104), јрхитектура, археологи€(155), јрхангельск(30), јктивный отдых(571)

ћагическа€ арели€ 2004 |

ƒневник |

ѕоездка была крайне коротка€ и ознакомительна€. ак вы€снилось позже, вполне оправдано. ≈хали маленькой группой, исключительно в разведовательных цел€х. —обственно в ѕутешествии, которое начинаетс€ воврем€ все складываетс€ удачно, места силы могут открытьс€, а дорога стать легкой и при€тной. Ћично дл€ мен€ это было первое путешествие к столь древним и необычным местам.

ƒл€ начала надо сказать, что места небезопсные - на самой горе полно змей, есть волки и медведи. онечно последние к люд€м не лезут, но все-равно нужно быть осторожными. ≈ще одна непри€тность Ц это комары слепни и мошки, которые облепливают все тело, аккуратно повтор€€ очертани€ фигуры. Ќо есть и хорошие новости, на самой горе в некоторых местах они периодически пропадают часа на три-четыре, так что в это врем€ можно расслабитьс€. “ак же, говор€т в июне их почти нет, что тоже очень хорошо.

— горы открываетс€ прекрасный вид на тайгу . ѕо крайней мере с северной стороны. » конечно же по мере восхождени€ нельз€ не заметить некоторые необычные вещи, например абсолютна€ тишина Ц ни птиц ни кузнечиков вы там не услышите. Ѕезмолвие полное. »ногда (хот€ возможно в другое врем€ года это все и не так) за несколько секунд проноситс€ порыв ветра и снова все погружаетс€ в тишину.

читать дальше

»сточник текста и фото http://livespirit.narod.ru/karelia.html

ћесто на карте

ћетки: карели€ карта карелии активный отдых в карелии путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ маги€ карели€ |

рууга |

ƒневник |

Ђ руугаїЦ форма коллективных танцев-шествий цепочной или подобием колонны. –аспространена преимущественно в Ѕеломорской арелии, хот€ известна почти во всех регионах компактного проживани€ карелов.

¬ы€влено несколько местных версий крууг. рууги сложились под вли€нием шведских и финских цепочных полсок, а также так называемых Ђутушныхї хороводов русских. —труктура праздничной рухи п. алевала свидетельствует о приуроченности ее к периоду летнего солнцеворота: построение танцоров полукругом, многократные прохождени€ танцоров в Ђворотцаї, наличие ложных ходов Ц Ђвыворачиванийї цепочки. “анец исполн€етс€ и на свадьбах. ≈го распор€дителем €вл€етс€ свадебный чин Ц колдун патьвашка. рууги прин€то исполн€ть в сопровождении песен разнообразных по жанру и этнической принадлежности, позднее - и в сопровождении музыкальных инструментов.

оординаци€ хореографических и музыкально-поэтических ритмических структур характеризуетс€ достаточной свободой. Ёто касаетс€ практически всех локальных версий крууг. –итмические структуры хореографии и музыки станов€тс€ более координированными в сравнении с ритмикой крууг, исполн€емых под песни. Ќекоторые современные крууги в начале 19 века были играми

»сточник текста и фото http://www.culturemap.ru/region/116/?topic=41

ѕийрилейкки |

ƒневник |

ѕиирилейкки или пийрилейкки (piirileikki Ц игры в кругу - финск., собственно карел.) - музыкально-хореографическа€ форма традиционной молодежной культуры финнов, ингерманландцев, беломорских карелов

—формировались на основе старых танцев в кругу Ц rinkitanssi (финск.), ringatans (шведск.), rinkihyppyt (прыжки в кругу, финск.), полсок и обособились к середине ’!’ века. »сполн€лись под песни между танцами, сопровождаемыми музыкантами-инструменталистами. ѕриглашали на пиирилейкки и парни, и девушки. “ермин п. был введен финл€ндским исследователем ё.–енхольмом в конце ’I’ века дл€ обозначени€ танцев Ц хороводов и хореографических игр под песни и не считавшихс€ танцорами Ђнасто€щимиї. ¬ то же врем€, в ÷ентральной ѕриботнии со ср. ’I’ века приобретают функцию Ђофициальногої хореографического действа. ¬ ‘инл€ндии п. культивировались во врем€ войн начала ’’ века в период запрета проведени€ на фронте публичных увеселительных меропри€тий и танцев. ¬ ’’ веке п. широко распространились в детской среде, в школьной практике ‘инл€ндии. ќснова движений п. Ц шаг во всем жанровом разнообразии; дл€ финнов и ингерманландцев характерны прыжки в кругу, вз€вшись за руки или за концы носового платка.

».Ѕ.—емакова, ведущий специалист √осударственного комитета по национальной политики –еспублики арели€

»сточник текста и фото http://www.culturemap.ru/region/116/article.html?topic=13&subtopic=42&id=416

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ туризм карели€ пийрилейкки |

ќ динамике некоторых элементов культуры ... |

ƒневник |

ќ динамике некоторых элементов культуры вепсов, карел, русских в процессе их расселени€ на территорию арелии.

—овременна€ точка зрени€ российских археологов на врем€ по€вление на территории арелии первых носителей финно-угорских €зыков сводитс€ к тому, что они продвинулись сюда из ѕриураль€ в начале железного века Ц в сер. 1 тыс. до н. эры (јрхеологи€ арелии 1996: 5-6, 371, 375). —читаетс€, что древнейшие финно-угры на –усском —евере €вл€ли собой некую прибалтийско-финско-саамскую €зыковую общность, котора€, просуществовав около 500 лет, распалась на прибалтийско-финскую и саамскую (Korhonen 1981; ћуллонен 1991: 190-191; ћуллонен 1994: 118-119). “ерритори€ арелии целиком входила в северно-таежную зону –усского —евера, где формировались Ђпротосаамыї, трансформировавшихс€ затем в саамов.

читать дальше

»сточник текста и фото http://www.culturemap.ru/region/116

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ культура карели€ |

÷ентральна€ арели€. —егозеро и окрестночти |

ƒневник |

÷ель поездки - попытатьс€ найти подъезды к северному берегу —егозера, где по слухам водитс€ неплохой хариус.

—остав участников - ваш покорный слуга и јлександров —ергей, пытливый рыболов и покоритель новых горизонтов.

јвтомобиль - ¬аз 21093.

—удно - орсар 390, мотор Selva-15.

»значально планировалось поехать на ”азе, но ƒимка, наш главный рыбак и по совместительству уазовод, завис на работе, поэтому пришлось ехать на дев€тке и гон€ть ее по таким дебр€м. ќднако, большое ему спасибо за навигационное обеспечение нашей поездки, без навигатора нам пришлось бы туго.

–айон поиска был определен от еченьгубы до “уликогубы, на большее врем€ тратить не хотелось. ¬ назначенном месте были в 17.00. Ќачать решили с первой от Ўалговаары приемлемой отворотки. Ќа карте дорога є1. Ќачало было хорошее, при€тна€ песчана€ дорожка вела нас в сторону —егозера. Ќа обочине то и дело встречались белые грибы, которые мы попутно собирали. ƒорога постепенно ухудшалась, пока не вывела к болотистому озерку, около которого были видны следы разворота не одной машины.

читать дальше

»сточник текста и фото http://karelia-life.net/stories/stor0018.htm

ћесто на карте

ћетки: карели€ карта карелии активный отдых в карелии туризм карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ озеро сегозеро |

Ѕолота арелии |

ƒневник |

арели€ €вл€етс€ одним из сильно заболоченных регионов мира, болота и заболоченные леса занимают треть территории республики. Ёто обусловлено комплексом климатических и геолого-геоморфологических факторов. Ѕолотообразование в арелии началось около 9 тыс€ч лет назад как путем зарастани€ мелководных водоемов так и заболачиванием переувлажненных участков суши. насто€щему времени болота со слоем торфа более 30 см покрывают около 4 млн.га и около 1,5 млн.га приходитс€ на заболоченные леса с тонким слоем торфа.

Ѕолотные экосистемы арелии, как и смежных регионов ‘енноскандии, очень разнообразны по составу флоры и фауны, структуре растительного покрова, генезису и стратиграфии. ќценка биоразнообрази€ болотных экосистем выполнена на различных структурных уровн€х их организации. ¬ составе флоры болот вы€влено 289 видов сосудистых растений ( Kuznetsov, 1995) и 109 видов листостебельных мхов (ћаксимов,1988), среди них более 40 редких и нуждающихс€ в охране( расна€ книга арелии, 1995).

читать дальше

»сточник текста и фото http://biodiv.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=468&step_s=1

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ болота карелии |

–астительный мир арелии |

ƒневник |

–еспублика арели€ расположена в пределах северной и средней подзон таежной зоны. Ћеса составл€ют более 50% общей площади республики, болота занимают более 20%, луга около 1%.

ѕроблема сохранени€ видового разнообрази€ растительного мира остаетс€ одной из важнейших и наиболее остра на территори€х, подверженных посто€нному антропогенному прессу. ≈жегодно вырубаютс€ дес€тки тыс€ч гектаров леса, в том числе последние, наиболее западные в ≈вропе участки коренных бореальных лесов. ¬месте с такими лесами исчезает и типична€ таежна€ флора; сильнее всего страдают редкие и малочисленные виды, попада€ в разр€д исчезающих и наиболее у€звимых. ¬ растительном покрове арелии представлены 1379 видов сосудистых растений: из них - 18 сосудистых растений, внесенных в расную книгу –оссии (1988): гроздовник простой, полушники озерный и тончайший, очеретник бурый, осоки свинцово-зелена€ и рыхла€, венерин башмачок насто€щий, калипсо луковична€, надбородник безлистный, пальчатокоренники “раунштейнера и балтийский, липарис Ћезел€, офрис насекомоносна€, восковница болотна€, смолевка скальна€, прострел весенний, кизильник киноварно-красный, лобели€ ƒортмана.

“ри вида из данного списка (гроздовник простой, пальчатокоренник балтийский, офрис насекомоносна€) отнесены нами к числу, веро€тно, исчезнувших ( расна€ книга арелии, 1995); еще несколько видов попали в категорию 1(≈) растений наход€щихс€ под угрозой исчезновени€, и 2(V) - особо у€звимых.

ћхи

¬идовой состав мхов арелии изучен недостаточно и нет данных о приблизительном числе произрастающих на ее территории видов. »з представителей отличающихс€ наибольшим разнообразием, листостебельных мхов, в арелии обнаружено 430 видов, 86из которых внесено в расную книгу.

Ћишайники

¬ арелии вы€влено 965 видов и 46 внутривидовых таксонов лишайников и лихенезированных грибов. ¬ насто€щее врем€ окончательный список редких лишайников ¬осточной ‘енноскандии, встречающихс€ в арелии, включает 91 вид.

√рибы

√рибов в арелии в насто€щее врем€ вы€влено 272 вида и формы, установлены их св€зи с древесными породами. »з общего количества на долю съедобных приходитс€ 59% видов, несъедобных - 12%, €довитых - 8%; не изучены свойства 21% общего количества видов.

»сточник текста и фото http://biodiv.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=466

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ растительный мир карелии |

Ћеса арелии |

ƒневник |

–еспублика находитс€ на стыке двух крупнейших физико-географических стран европейского континента -- ‘енноскандии и –усской равнины. ѕоэтому арели€ -- один из самых разнообразных в ландшафтном отношении таежных регионов ≈вропы, здесь сохранились последние в ‘енноскандии и самые западные в таежной зоне ≈вропы массивы коренных лесов.

Ќа фоне всей ‘енноскандии выдел€ютс€:

уникальный фрагмент первобытной еловой тайги в услови€х низкогорного ландшафта на крайнем северо-западе республики,

массивы типичных северотаежных коренных сосн€ков с €рко выраженным пирогенным генезисом вдоль российско-финл€ндской границы,

очень редкие девственные ельники на исключительно сильно заболоченной равнине побережь€ Ѕелого мор€ и др.

насто€щему времени на территории ≈вропы коренные леса практически вырублены и сохранились в виде небольших массивов помимо арелии только в јрхангельской области и –еспублике оми. ‘ормирование таких лесов происходит в течении 500-600 лет, и можно определенно утверждать, что с их исчезновением безвозвратно будет утрачено сформировавшеес€ в течение столетий генетическое разнообразие образующих лес видов древесных растений, животного и растительного мира, хранителем которого €вл€ютс€ коренные леса.

оренные леса представл€ют собой гармоничные, сбалансированные и устойчивые экосистемы, достоинства которых могли бы быть использованы в процессе направленного формировани€ вторичных лесов.

√осударственный учет лесов, проводимый каждые 5 лет, свидетельствуют об улучшении состо€ни€ лесов республики. “ак, по данным учета на 01.01.1996 год обща€ площадь лесного фонда арелии равн€етс€ 14,8 млн. га, в том числе покрытых лесом земель - 9,1 млн. га, с преобладанием хвойных пород - 8,1 млн. га. ќбщий корневой запас леса 883,8 млн. м 3 ., из них: спелых и перестойных насаждений -- 426,3 млн. м3. или 48%, 375,3 млн. м3. составл€ют хвойные насаждени€.

Ћес, лесна€ и деревообрабатывающа€ промышленность арелии на прот€жении сотен лет €вл€лась основой экономики арелии. ¬ лесном комплексе зан€то более половины трудоспособного населени€, производитс€ 52% выпускаемой в республике продукции, в том числе в лесозаготовительной промышленности - 11%, в деревообработке - 5%, в целлюлозно-бумажной промышленности - 36% (данные 1995 года).

«начительна€ дол€ продукции лесного комплекса идет на экспорт, в том числе газетной бумаги экспортируетс€ 76,8%, мешочной бумаги - 37, товарной целлюлозы - 66,7, круглых лесоматериалов - 30, пиломатериалов - 35,5% общего объема производства

»сточник текста и фото http://biodiv.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=465&step_s=1

ћетки: карели€ карта карелии активный отдых в карелии путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ леса карелии |

¬оттоваара (—мерть-гора) |

ƒневник |

—ама€ высока€ точка западной-карельской возвышенности - гора ¬оттоваара, расположенна€ в ћуезерском районе, в 15 километрах от поселка √имолы, давно привлекала наше внимание. Ќаписано о ней достаточно, причем мнений существует множество и самых разных. то-то считает ¬оттоваару св€тилищем древних саамов, св€тым местом, св€занным с духами и прочими космическими энерги€ми. то-то - не более чем геологическим про€влением де€тельности ледника. Ќо все сход€тс€ во мнении, что место это нужно видеть.

¬от и мы решили своими глазами увидеть гору и сейды... »зучив имеющиес€ в сети материалы, прин€ли решение встать лагерем в районе √имольского озера, а потом радиальным выездом достичь ¬оттоваары...

читать дальше

»сточник текста и фото http://www.zhukoff.kirishi.ru/tourism/index.phtml?...orts&report=2004_07_vottovaara

ћесто на карте

ћетки: карели€ воттоваара карта карелии активный отдых в карелии туризм карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ |

Ќеразгаданные тайны арелии. —ейды |

ƒневник |

—ейд Цпо пон€ти€м аборигенов арелии саами- это природный объект, в котором живЄт почитаемый дух.

—ейды бывают как естественного происхождени€ (деревь€, скалы, животные, всевозможные €влени€ природы) так и рукотворные. ак правило, рукотворный сейд представл€ет собой крупный валун, поставленный на несколько более мелких камней или в какое-нибудь неустойчивое положение.

≈сть предположение, что эти каменные сооружени€ были созданы дл€ древних мистических таинств, где реальный мир встречалс€ с потусторонним, и космическа€ энерги€, накопленна€ в них, помогала исцел€ть людей, общатьс€ с умершими предками и духами.

—реди ученых и исследователей существует много версий о происхождении этих рукотворных загадок, с некоторыми из них вы можете ознакомитьс€ в данном разделе сайта.

—ами же аборигены —еверо-«апада ≈вропы считали, что шаманы - нойды, когда приходило им врем€ умирать, уходили в тундру или тайгу и там их душа пересел€лась в камни, передава€ им свои колдовские свойства.

ћаги€ сейдов описана в знаменитых скандинавских —агах. » поныне саами, которые насел€ют ольский полуостров и север —кандинавии, хран€т древние легенды и обр€ды.

јналогичные объекты встречаютс€ так же в Ѕритании, »рландии и »сландии. ¬ »сландии, к примеру, »сландские –унические амни считаютс€ домами эльфов. ¬озможно, самым знаменитым магическим каменным сооружением €вл€етс€ —тоунхендж в јнглии.

ак известно, регион распространени€ сейдов стал местом поисков следов гипотетической древнейшей цивилизации √ипербореи. ќтсюда возникло самое экзотическое предположение, что жители Ђпрародины всех цивилизацийї как раз и €вл€лись строител€ми рукотворных сейдов.

¬ арелии зафиксированы четыре крупных, два небольших культовых комплекса сейдов, и около дес€тка одиночных сеидов.

рупные комплексы наход€тс€ на вершинах небольших скалистых гор островов –усский и Ќемецкий узова, горах ивакке и ¬оттовааре.

ќстрова –усский и Ќемецкий узова расположены между устьем р. еми и —оловецкими островами. Ќа –усском узове найдено 360 сейдов на площади 7,3 га, на Ќемецком Ц 339, на площади 8,2 га.

омплексы на горах ивакка и ¬оттоваара открыты только в 1993 г. и пока детально не обследованы. ультовый комплекс ивакка находитс€ на отметке 400 м и насчитывает несколько сотен каменных сейдов. Ќа ¬оттовааре (417 м) -около 500 каменных сейдов, разбросаных на территории в 6 км2. ќни располагаютс€ как поодиночке, так и группами от 2-3 до 40-50 штук.

омплексы сейдов в арелии €вл€ютс€ самыми крупными на —евере ≈вропы.

»сточник фото http://web.karelia.ru/foto/Solovki/Foto/seid1.gif и http://www.karvin.ru/histori/sicrets/seyds/

»сточник текста http://www.karvin.ru/histori/sicrets/seyds/

ћесто на карте

ћетки: карели€ карта карелии активный отдых в карелии туризм карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ сейды карели€ |

—овременное творчество арелии. —алтуп √ригорий |

ƒневник |

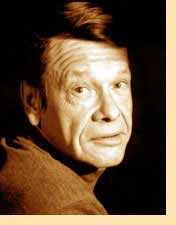

—алтуп √ригорий Ѕорисович (псевд. - "ћихаил Ўураев", "Ќиколай јбрамов", "¬иола “уонелайнен", "√ай ƒефекатор" и др.)

–одилс€ в ѕетрозаводске в 1952 г. ќкончил ‘“»» ин. »м. ».≈. –епина и ¬Ћ ин. »м. ј.ћ. √орького. ѕрозаик, скульптор, искусствовед.

„лен " арельского союза писателей", член "“оварищества детских и юношеских писателей –оссии", автор 6 книг прозы.

’удожник-монументалист, член "—оюза дизайнеров арелии", участник и победитель нескольких республиканских и межрегиональных конкурсов скульптуры.

Cкульптор, писатель, искусствовед Ц √ригорий —алтуп Ц человек в арелии известный.

Ќачнешь перечисл€ть творени€ его рук в арелии - пальцев не хватит:

ƒетский городок в санатории " ивач".

Ћ€гушка у родника на ƒревл€нке(один из районов г.ѕетрозаводска).

Ќа одном из фонтанов в центре ѕетрозаводска вот уже 10 лет ,как живые, танцуют два журавл€ из нержавеющей стали.

Ќо самой важной работой за последние годы стала мемориальна€ скульптура в урочище —андармох, посв€щенна€ пам€ти жертв политических репрессий.

читать дальше

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ салтуп григорий |

Ѕолота ћуезерского района |

ƒневник |

ќсновна€ часть территории находитс€ на «ападно- арельской возвышенности с расчлененным денудационно-тектоническим рельефом высотами до 300-400 метров, а северо-восточна€ часть €вл€етс€ более ровной с высотами до 200 метров, покрытой моренными отложени€ми. Ќа территории района встречаютс€ болотные массивы различных типов, характерные дл€ средней арелии: сфагновые верховые, аапа с топкими гр€дово-мочажинными комплексами, переходные осоково-сфагновые, трав€ные приозерные и разные типы лесных болот. Ѕольшинство болотных массивов соедин€ютс€ в сложные болотные системы.

јапа болото. јвтор ќ.Ћ. узнецов

читать дальше

Ќизинное трав€ное болото. јвтор ≈лина √.ј.

Ёксперт ќ.Ћ. узнецов.

»сточник текста и фото http://muetacis.krc.karelia.ru/environment/mire.ru.html

ћесто на карте

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ туризм карели€ болота муезерского района |

Ћеса ћуезерского района |

ƒневник |

Ћеса покрывают 2/3 территории ћуезерского района и €вл€ютс€ основным биотическим компонентом ландшафтов. Ћесной покров имеет ключевое средообразующее и средозащитное значение и определ€ет состо€ние наземных фаунистических и флористических комплексов. ќт состо€ни€ и характеристик лесного покрова в первую очередь завис€т рекреационна€ привлекательность здешних ландшафтов.

¬ лесном покрове господствуют сосн€ки, они составл€ют около 80 % всей покрытой лесом площади. ќбычны крупные массивы сосновых лесов с отдельными вкраплени€ми ельников. ≈ловые леса в основном приурочены к гидрографической сети, межгр€довым и межхолмовым понижени€м с влажным почвами. ‘рагментарно встречаютс€ березн€ки, которые возникли на местах бывших сенокосов и гарей. ќчень редки осинники - они формируютс€ на местах заброшенных сельскохоз€йственных угодий.

Ќа территории ћуезерского района присутствуют почти типы северотаежных лесных сообществ, встречающихс€ в арелии. ¬ целом здесь можно наблюдать наиболее характерный дл€ ¬осточной ‘енноскандии топо- экологический р€д лесных фитоценозов: от вершин холмов и гр€д с фрагментами обнаженной поверхности кристаллического фундамента к центральным част€м крупных болотных массивов в разных вариантах смен€ютс€ все типы лесов. —осн€ки скальные приурочены к редким обнаженным выступам Ѕалтийского кристаллического щита, далее на склонах они смен€ютс€ сосн€ками черничными на супесчаных подзолах. Ќа более влажных нижних част€х склонов холмов гр€д обычны ельники черничные вдоль ельников логовых по ложбинам стока. Ћесные сообщества на минеральных земл€х смен€ютс€ сосн€ками кустарничково- сфагновыми на торф€ных почвах, оконтуривающих открытые болота на равнинных участках и т.д.

Ћесные сообщества €вл€ютс€ наиболее характерными дл€ северотаежной подзоны ¬осточной ‘енноскандии. ќни также обычны в заповеднике " остомукшский" и планируемом национальном парке " алевальский". Ћесной покров отличаетс€ наиболее выразительным дл€ первобытной тайги составом (абсолютное господство хвойных пород) и живого напочвенного покрова (распространены самые характерные виды растений).

читать дальше

Ёксперт: ј.Ќ.√ромцев.

јвтор фотографий: ј.Ўелехов, ј.Ќ.√ромцев.

»сточник текста и фото http://muetacis.krc.karelia.ru/environment/forest.ru.html

ћесто на карте

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ туризм карели€ леса муезерского района |

–еки и озера ћуезерского района |

ƒневник |

ћуезерский район имеет хорошо развитую гидрографическую сеть. ќтличительной особенностью €вл€етс€ то, что по его территории проходит Ѕеломорско-Ѕалтийский водораздел (он же один из главных водоразделов «емного шара - между бассейнами —еверного Ћедовитого и јтлантического океанов), который делит район примерно пополам. Ѕольша€ часть территории относитс€ к водосборам озерно-речных систем Ћендерки (бассейн Ћадожского озера) и еми (приток Ѕелого мор€), друга€ - рек Ќижний ¬ыг (бассейн Ѕелого мор€) и —уна (бассейн ќнежского озера).

Ќа территории района вы€влено 493 озера и 202 реки, полностью или участками протекающих на рассматриваемой территории.

Ќаибольший интерес дл€ водного туризма представл€ют озерно-речные системы Ћендерка и оз. “улос - р. Ћужма (“ула), имеющие трансграничный характер и позвол€ющие в перспективе организовать маршруты из арелии в ‘инл€ндию (при решении пограничных формальностей).

ќзерно-речна€ система Ћендерки представл€ет собой уникальный даже дл€ арелии водный объект. ¬ ее состав входит множество озер и среди них такие крупные как Ѕольшое –овкульское (62,5 км2), –овкульское (12,5), “орос (23,1), Ћексозеро (166), аргиозеро (20,6), —ула (27,1), Ћендерское (9,9), уйккаселька (11,8 км2). ≈е линейна€ озерность (отношение длины озерных участков к общей длине системы) составл€ет 65%. ѕлощадь карельской части водосбора - 4890 км2. ¬сего на водосборе насчитываетс€ 2040 озер общей площадью 604 км2. ¬одоемы соедин€ютс€ короткими протоками, кажда€ из которых имеет собственное название: ћурдойоки (41 км), ќмель€нйоки (7,3), —ула (21), Ћендерка (обща€ длина 150 км, российска€ часть - 41). ќбща€ длина речных участков 110 км. «десь и далее морфометрические характеристики привод€тс€ по официальной информации √идрометеослужбы и могут отличатьс€ от других источников. –еки очень живописны и порожисты: на ќмель€нйоки отмечено 6 порогов, на —уле - 4, на Ћендерке на участке от оз. —ула до Ћендерского - 7. ¬се они проходимы. —уществуют также хорошие возможности дл€ рыбалки.

читать дальше

Ёксперт: ј.¬.Ћитвиненко.

јвторы фотографий: ј.Ўелехов, ».ё. √еоргиевский.

»сточник текста и фото http://muetacis.krc.karelia.ru/environment/water.ru.html

ћесто на карте

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ туризм карели€ реки и озера муезерского района |

ќзеро “улос и его окрестности |

ƒневник |

ќзеро “улос с окрестност€ми располагаетс€ на территории ћуезерского района вблизи российско-финл€ндской границы на водоразделе Ѕалтийского и Ѕелого морей. Ёто типичное дл€ северотаежной арелии глубокое олиготрофное озеро площадью 95 кв. километров в денудационно-тектоническом холмисто-гр€довом ландшафте. ќзеро имеет изрезанную береговую линию с узкими заливами, на нем более 140 островов, что придает ему большую живописность. »з озера вытекает красива€ порожиста€ река “ула (Ћужма). ¬ озере обитает 14 видов рыб, среди них такие ценные виды как кумжа, сиги, хариус, р€пушка. ¬ысокие берега озера и многочисленные острова покрыты сосновыми лесами, часть которых по западному берегу вдоль государственной границы €вл€ютс€ старовозрастными коренными без €вных признаков рубок.

ќзеро находитс€ за линией пограничных инженерно-технических сооружений, доступ на него ограничен и контролируетс€ пограничниками. ѕосто€нного населени€ на этой территории нет.

читать дальше

»сточник текста и фото http://muetacis.krc.karelia.ru/protected/tulos.ru.html

ћесто на карте

ћетки: карели€ карта карелии активный отдых в карелии туризм карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ озеро тулос |

арели€. Ќекоторые геологические пам€тники природы |

ƒневник |

¬одопад ивач. "Kivach" waterfall

Ќаходитс€ поблизости от центральной усадьбы одноименного заповедника, относитс€ к геоморфологическим пам€тником природы федерального ранга. ¬одопад ивач €вл€лс€ вторым по величине равнинным водопадом ≈вропы (после –ейнского), однако после создани€ в 1936 г. плотины выше √ирваса мощь его значительно уменьшилась. Ќо и сейчас он представл€ет собой величественное зрелище: вода падает четырьм€ уступами с высоты 10,7 м. ¬одопад возник в результате пропиливани€ водами р. —уны толщи рыхлых четвертичных отложений до кровли диабазовой гр€ды. Ќизверга€сь со скалы, поток углубил русло реки в толще озерных суглинков и супесей ниже гр€ды

ќстров —еверинсаари расположен на оз. —егозеро, в 10 км к юго-востоку от с. ѕаданы ћедвежьегорского района. ¬ качестве √ѕѕ республиканского ранга с заказным режимом охраны утвержден в 1984 г. ѕредлагаетс€ в качестве палеонтологического пам€тника природы федерального ранга. ѕлощадь острова составл€ет 0,54 га. ¬ береговых обрывах острова обнажаютс€ розовато-серые доломиты карельского комплекса верхнего €тули€ нижнего протерозо€ (возраст - около 2 миллиардов лет), содержащие уникальный комплекс органических остатков (строматолиты, микрофитолиты). ƒл€ некоторых видов местонахождение €вл€етс€ единственным в мире.

ёжный ќлений остров, один из островов ќнежского озера, расположен в системе ижских шхер, в 12 км к востоку от о. ижи. ак государственный пам€тник природы республиканского ранга утвержден в 1981 г. явл€етс€ также археологическим пам€тником. ќстров выт€нут в северо-западном направлении; его длина составл€ет около 2,5 км, ширина достигает 0,5 км.

читать дальше

Calevia olenica из отложений оленестровского горизонта верхнего €тули€

»сточник текста и фото http://www.vladsc.narod.ru/library/geo_pam/gp03_kar.htm

ћетки: карели€ карта карелии активный отдых в карелии путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ геологические пам€тники карели€ |

ресты над Ћадогой |

ƒневник |

¬ 9-12 вв. на северо-западном побережье Ћадожского озера сложилась нова€ народность Ц карелы.

ѕервые карельские поселени€ по€вились на берегах Ћадоги в 9 в. от –ождества ’ристова. Ёти места понравились поселенцам, их число быстро возрастало. Ћюдей привлекали плодородные земли, безопасные длинные и узкие заливы-фиорды, в которых легко было оборон€тьс€ от грозы морей Ц викингов. Ќо самое главное Ц это было обилие пушнины. ћеха дорого стоили на рынках западной ≈вропы и ¬изантии. » пошли карельские меха на рынки Ќовгорода, √отланда и онстантинопол€.

—уров нрав у Ћадоги. ¬сего за 20 минут может разыгратьс€ страшна€ бур€, беда тогда застигнутым врасплох судам. Ќо Ћадожские шхеры позвол€ли безопасно дойти, не выход€ в открытую Ћадогу, от усть€ р. ¬уоксы, где стоит г. орелы (современный г. ѕриозерск), до —ердобол€ (г. —ортавала).

Ёкскурси€ по истории православи€ у креста, установленного на месте церкви во им€ ћихаила јрхангела в п. “ерву.

читать дальше

ќсв€щение поклонного креста на месте церкви во им€ преподобного —ерафима —аровского в “иурула Ќасто€телем прихода г. Ћахденпохь€ св€щенником √еоргием и Ќачальником подворь€ оневского монастыр€ в г. ѕриозерске иеромонахом ¬иссарионом 3 июн€ 1998 г.

»сточник текста и фото http://eparhia.onego.ru/krlad.htm

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ ладога истори€ карел |

ќ камн€х-следовиках на территории арелии |

ƒневник |

амень-следовик, который находитс€ в районе дер.ѕогран-кондуши (ѕитк€рантский р-н)

—реди традиционных верований самых различных народов имеетс€ группа представлений, св€занных с пам€тниками, которые обобщенно можно характеризовать как малые формы наскальных изображений, а также наскальные знаки. —юда относ€тс€ имеющиес€ на отдельных камн€х или скалах небольшие (как правило до 0,5 м) углублени€ в виде отпечатков ступней или рук человека, лап животных и птиц (так называемые камни-следовики, изображени€ крестов (камни-крестовики, различных размеров чашеобразные углублени€ (чашечные камни;, а также иные изображени€ подчас самого разнообразного xapaктера (например, изображени€ подков, стрелок, кругов, иногда со вписанными в них крестами и пр.;. “аким камн€м обычно сопутствовали различные легенды и предани€, в которых происхождение изображений св€зывалось либо со св€тыми, либо, наоборот, с нечистой силой, либо с какими-то конкретными личност€ми. ћногим камн€м приписывались целебные свойства; некоторые камни пользовались почитанием местного населени€, около них совершались жертвоприношени€ и молебны, сооружались часовни. –егион распространени€ подобных пам€тников очень широк - они встречаютс€ во многих странах мира, в том числе и в северо-западных област€х –оссии.

читать дальше

»сточник текста и фото http://www.vottovaara.ru/karelia/drevnije/kamni.html

ћетки: карели€ карта карелии активный отдых в карелии путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ камни-следовики карели€ |

¬еровани€, св€занные с сейдами |

ƒневник |

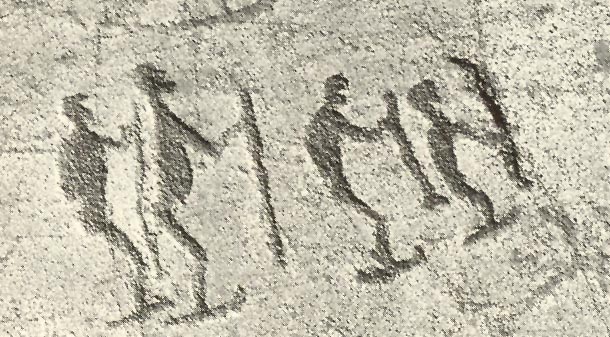

ѕоклонение сейду (Ўеффер, 1673)

ульт сеидов в прошлом был общим дл€ всей Ћапландии. ≈го отмечали в XVIIЧXX вв. у саамов зарубежь€ и в XIXЧXX вв. у лопарей –оссии. ульт сеидов состо€л обычно из жертвоприношений, целью которых были пожелани€ хорошей охоты и рыбной ловли, удачи при оленеводстве, путешествии, излечени€ от болезни и прочее, т.е. личное благополучие, желание навредить ƒругим было редким. ѕоследний мотив встречаетс€ в сказках ольского п-ова, когда к колдовству, в частности к сеидам, обращались за помощью против врагов. ” лопарей Ўведской Ћапландии, согласно источникам, жертвоприношени€ дл€ удачи в оленеводстве упоминаютс€ 50 раз, пожелани€ успеха в охоте 13 рыболовстве 58, в путешествии 15, жизни и здоровь€ 20 раз (Manker, 1957, р. 316).

читать дальше

».—. ћанюхин. јрхеологи€ арелии ѕ-ск 1996

»сточник фото http://www.vottovaara.ru/karelia/drevnije/cultsaam/galery/saam.html

»сточник текста и фото http://www.vottovaara.ru/karelia/drev/ver.html

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ туризм карели€ сейды веровани€ и сейды |

ѕанозерские карсикко |

ƒневник |

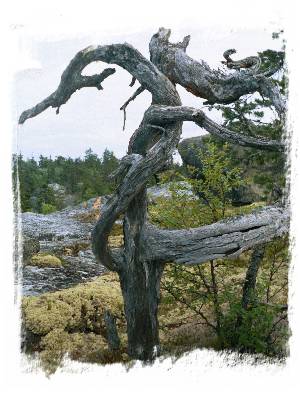

арсикко (от глагола karsie Ч обрубать сучь€) Ч особым образом отмеченные хвойные деревь€, внешними признаками которых €вл€ютс€ обрубленные сучь€ или затесы на стволах, а также вырезанные в коре деревьев различные знаки. –ечь идет о €влении, которое в значительной своей части св€зано с древними мифологическими представлени€ми о строении окружающего мира.

‘ункциональна€ парадигма описываемого €влени€ на территории таежной зоны —еверной ≈вропы, от —еверной Ќорвегии и —еверной Ўвеции на западе до ѕриураль€ на востоке, достаточно широка, но частично исследована в исторической перспективе лишь на финских и северно-карельских материалах. арсикко вырубалось в ходе погребального, свадебного или календарных обр€дов, помимо этого в —еверной арелии зафиксировано обрубание веток на ели уход€щим на войну рекрутом (типологически сходные обычаи отмечены также в ¬ологодской, на северо-востоке јрхангельской области и в ”дмуртии). ¬ некоторых местност€х центральной и восточной ‘инл€ндии карсикко символизировало своеобразную инициацию, когда достигший определенного возраста участник молодежного коллектива, впервые покида€ пределы родовой территории, на границе двух волостей выставл€л угощение дл€ своих попутчиков, сид€ на ветв€х им самим или его спутниками обрубленного дерева. ¬ —еверной арелии дл€ невестки, впервые принимавшей участие в земледельческих или сенокосных работах на земл€х рода мужа, на пожне или пожоге вырубалось карсикко, после чего, в качестве ответного дара, невестка угощала присутствующих ритуальной кашей и стр€пней. Ѕлизки перечисленным выше обыча€м и некоторые так называемые рыболовные и охотничьи карсикко, когда дерево обрубалось новым членом промысловой артели на месте улова рыбы или было св€зано с первой охотничьей добычей. читать дальше

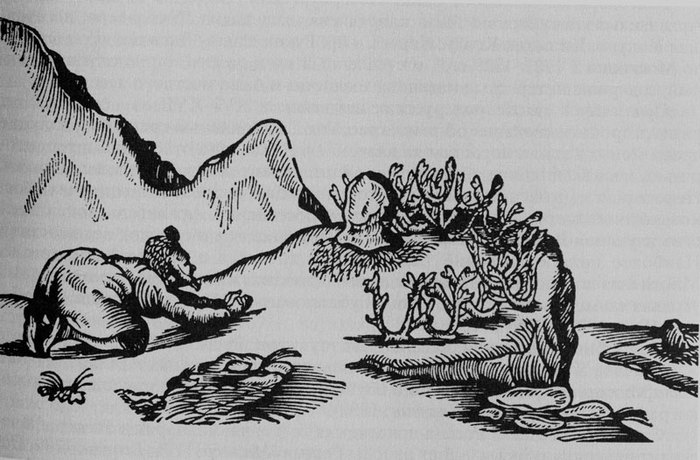

Ќа рисунке вверху - карсикко вблизи кладбища д. „икша алевальского района ј——–

арсикко, вырубаемое по случаю первой добычи промысловика. алевальский и ћуезерский районы. ѕо U.Holmberg Suomalaisten karsikoista.-Kalevalaseuran vuosikirja. H.,1924

»сточник текста и фото http://www.vottovaara.ru/karelia/drevnije/karsikko/panozer.html

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ маги€ карели€ панозерские карсикко |

»конопись древней арелии |

ƒневник |

–аздел иконописи относитс€ к наиболее ценным и интересным част€м экспозиции музе€ изобразительных искусств арелии. ¬ трех залах представлены лучшие пам€тники собрани€, характеризующие развитие иконописи арелии от XV до середины XIX вв.

¬ первом зале экспонируютс€ иконы XV - первой половины XVI вв., когда искусство ¬еликого Ќовгорода и его традиции определ€ли становление и развитие иконописи ќбонежь€. числу наиболее известных пам€тников XV столети€ в собрании музе€ относ€тс€ "Ѕогоматерь с ћладенцем" из деревни ”сть- олода ( убово), "ѕророк »ль€", "јпостолы ѕетр и ѕавел", "ѕророк »ль€ в пустыне" из деревни ѕ€льма ѕудожского района, "”спение" из деревни ¬асильево ћедвежьегорского района и другие. ѕредставл€ет значительный интерес полностью сохранившийс€ семифигурный ƒеисусный чин раннего XVI в. из деревни ѕулозеро Ѕеломорского района. Ўироко известным пам€тником северного искусства рубежа XV - XVI вв. €вл€етс€ икона "—в. ¬ласий" из села ћегрега ќлонецкого района. характерным дл€ ќбонежь€ произведени€м XVI в относ€тс€ "ѕокров" из «аонежь€ и "„удо св. √еорги€ о змие" из деревни укасово (ѕирзаково) ѕудожского района. ¬ их иконографии, художественном строе и цветовом решении преобладают приемы, ставшие в этот период уже во многом архаическими.

Ќеизвестный автор. ѕророк »ль€ в пустыне

онец XV - начало XVI веков. ƒерево, темпера, золочение. 57 x 41,8 x 2,3

читать дальше

Ќеизвестный автор. ”спение

онец XV - начало XVI веков. ƒерево, темпера, золочение. 55,5 x 40,5 x 2,7

»сточник текста http://www.dosug.ptz.ru/afisha/view/id/321/

»сточник фото http://media.karelia.ru/~art/catalog/icon/web/grou1/c1_3.htm

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ иконопись древней карелии |

арели€. √руппа ЂЌеманї, август 2004 |

ƒневник |

√рафик нашей августовской поездки был довольно напр€женным. Ёто было что-то вроде коктейл€ из археологической разведки и автопробега по бездорожью. ’от€ разные участники поездки ставили перед собой несколько различные цели, общий результат € считаю весьма позитивным. ¬ результате мы успели посетить чуть ли не все арельские возвышенности прославленные расположенными на них культовыми мегалитическими комплексами. Ёто каменные выкладки в форме лабиринтов и спиралей, дольмены, культовые захоронени€ в виде больших каменных насыпей, св€щенные дл€ местного угро-финского населени€ отдельносто€щие камни-сейды.

ѕодчин€€сь составленному еще в ћоскве плотному графику, на каждом месте мы ночевали, за редким исключением, не более одного раза, перемеща€сь в среднем километров на 150. ¬ первый день, выехав из ћосквы на двух автомобил€х, мы покрыли рассто€ние до ѕетрозаводска и заночевали в гостинице. Ќа утро, выехав на трассу в направлении ћурманска, мы проделали по ней еще около 100 км. —вернув на второстепенную дорогу, ведущую в западном направлении, мы недолго наслаждались последним асфальтированным участком.

читать дальше

»сточник текста и фото http://www.groupneman.ru/neman.htm

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ туризм карели€ |

—еверный рай |

ƒневник |

—оприкосновение с сакральным миром духов и стихий оказывает колоссальное воздействие на энергетику человека. Ћетом 2004 г. мы открыли серию экспедиций по карельской земле. –ечь идет о составлении јстрологической карты арелии. ƒл€ этого необходимо знание энергетики разных мест. огда в древности люди предполагали поселитьс€ на каком-то месте, они сначала изучали данное место, а затем строили или не строили поселение.

¬ 1978 году поисковик —ергей —имон€н, который собирал сведени€ о партизанском движении, задалс€ целью найти место бо€ на так называемой —мерть горе в 20 километрах от поселка —уккозеро. —мерть гора названа была в пам€ть о погибших. » когда он нашел это место, то совсем р€дом, на другой горе, обнаружил странные каменные сооружени€: большие камни, поставленные на несколько маленьких. ќн вызвал сотрудников краеведческого музе€, которые определили это место как сто€нку древних племен саамов. Ќо вышла ошибка: все стали называть ¬отаваару У—мерть горойФ. Ќа самом деле это разные объекты. ѕока точный перевод слова УвотаФ никому не известен, хот€ все знают, что Ђваараї - это гора. ѕомимо камней, которые установлены в разных комбинаци€х, здесь имеютс€ очень интересные деревь€ непривычной конфигурации. ќни все перекрученные. ѕока никто не может пон€ть, за счет чего они приобретают такую форму. —уществует очень много мифов и домыслов, утверждают, что сюда слетаютс€ все колдуны на свои шабаши. Ќо при разговоре с —ергеем —имон€ном, который бывает на горе несколько раз в неделю (именно к нему обращаютс€ в качестве проводника), информаци€ о каких-то странных свечени€х и т. п. не была подтверждена. ѕо нашим наблюдени€м в данном месте ощущаетс€ трансформирующа€ энергетика —корпиона, которым управл€ет ѕлутон, планета смерти и рождени€.

читать дальше

»сточник текста и фото http://lvna.onego.ru/puteshestviya/severnyj_raj.htm

ћетки: карели€ карта карелии активный отдых в карелии путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ астрологи€ карели€ |

" нига рекордов" –еспублики арели€ |

ƒневник |

Ќа фото - карьер малинового кварцита

аждый край Ч впрочем, как и город, и район, и даже деревенька, Ч может гордитьс€ тем, что у него есть то, чего нет у соседей. "Ќаша-то церква вашей повыше на пол-аршина будет..!" Ч чем не повод дл€ вполне здорового местного патриотизма.

Ќо в каждом крае есть всегда "самое-самое" Ч сама€ длинна€ (в этой местности) река, сама€ высока€ гора, самое большое болото. », наверно, в каждом регионе есть то, чего вообще нет не просто р€дом, а во всей –оссии, а то и ≈вропе, или (как сладко подумать!) даже во всем мире.

≈сть такое и в арелии.

читать дальше

»сточник фото http://www.maxcom.pp.ru/bike/2004/07/Segezha-Volog....php?image=09-crop0007.tif.jpg

»сточник текста http://karelia.allnw.ru/kareliarekord.html

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ туризм карели€ книга рекордов карелии |

оттеджи "“икша" |

ƒневник |

¬еликолепное место дл€ семейного отдыха - красивое озеро, грибные и €годные места, уютные коттеджи - все это коттеджи "“икша".

’оз€ева - ќлег и Ќина приглашают вас в арелию!

”далЄнность: 380 км от ѕетрозаводска

ћестонахождение:

п. “икша, ћуезерский район, на берегу озера Ќовинское. –ассто€ние от г. ѕетрозаводска - 380 км, от г. остомукши Ц 108 км, от границы с ‘инл€ндией Ц 140 км.

читать дальше

ак добратьс€:

ѕроезд: до ж/д ст. —егежа (поезд ћосква- ћурманск), трансфер до п. “икша

»сточник текста и фото http://www.lesder.ru/karelia_tiksha.shtml

ћесто на карте

ћетки: карели€ карта карелии активный отдых в карелии туризм карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ тикша коттеджи "тикша" |

"“иха€ охота" |

ƒневник |

"ѕуть в лесах - это километры тишины, безветрие. Ёто грибна€ прель, осторожное перепархивание птиц. Ёто липкие маслюки, облепленные хвоей, жестка€ трава, холодные белые грибы, земл€ника, лиловые колокольчики на пол€нах, дрожь осиновых листьев..." .√. ѕаустовский

"¬р€д ли найдутс€ противники третьей охоты, как называл поиски и сбор грибов великий природолюб —.“.јксаков. ¬озможно, найдутс€ равнодушные к этому зан€тию люди, но противники - маловеро€тно. ƒаже давно потер€вшие св€зь с природой городские жители при случайной встрече с растущим грибом преображаютс€: не скрывают интереса к своей находке, стараютс€ скорее сорвать его, угадывают, съедобен ли он, ищут взором - нет ли поблизости других грибов... ≈стественно поэтому и желание заготовить грибы впрок, которые легко поддаютс€ консервации, и долго не порт€тс€, сохран€€ свои отменные вкусовые качества. √рибы на столе - старинное отличие хлебосольных русских домов.

читать дальше

»сточник текста и фото http://belomorye.onego.ru/

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ туризм карели€ грибы карели€ тиха€ охота карели€ |

¬ли€ние ледникового периода на формирование современного рельефа арелии |

ƒневник |

арели€ расположена в восточной части Ѕалтийского щита - одной из древнейших структур земной коры. √лавные черты рельефа сложились здесь в доледниковый период. ѕроцессы горообразовани€ и разрушени€ горных пород сформировали равнину, сложенную древними кристаллическими породами: гранитами, гнейсами (метаморф.), сланцами, кварцитами (метаморф). ќсобенный характер придали карельскому рельефу вертикальные движени€ земной коры в третичном периоде кайнозойской эры. рупные разломы пересекли арелию с северо-запада на юго-восток. ¬ трещинах заложились долины рек (нагл€дным про€влением этого служат каньонные порожистые участки Ц Ѕольшой каньон реки олласйоки, каньон ивиристи реки ќхты и т.п), глубоководные, но небольшие по площади тектонические озера (озеро укос, —ейдозеро), в опущенных участках Ц сбросовые котловины крупных озер (“опозеро, ѕ€озеро, Ёнгозеро, —€мозеро и т.п) и Ѕелого мор€. Ќужно отметить, что в указанный период этот регион планеты имел теплый влажный климат, благопри€тный дл€ бурного развити€ растительной и животной жизни, накоплени€ большого количества органических остатков. ќб этом свидетельствуют обширные запасы нефти, которую добывают с морских нефт€ных платформ на шельфе —еверного мор€.

ƒальнейшее изменение поверхности происходило уже в ледниковый период. Ќакопление снега в горах —еверной Ќорвегии обусловило возникновение мощных ледников, ареной активного движени€ которых стала арели€. ћедленно двигавша€с€ толща льда обламывала куски горных пород, перетирала их, одновременно царапа€ и шлифу€ горную поверхность. ѕоэтому выходы скальных пород имеют своеобразные сглаженные формы Ц Ђбараньи лбыї и Ђкурчавые скалыї.

читать дальше

»сточник текста и фото http://www.vertikal-pechatniki.ru/bibl/iceage.htm

ћетки: карели€ карта карелии активный отдых в карелии путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ рельеф карели€ ледниковый период карели€ |

ѕутешествие к ¬оттовааре. „асть 2. |

ƒневник |

ћы подходим к границе пожара. «десь виден первый насто€щий сейд - но подойти к нему нельз€, он находитс€ уже на гор€щей земле.

” кромки пожара огн€ мало, но вс€ перспектива тер€етс€ в дыму, который выгл€дит как туман. ќгонь движетс€ по подстилке узкой полосой, оставл€€ за собой тлеющую землю.

сожалению, все, что мы можем тут сделать - затоптать один квадратный метр гор€щей земли. ѕожарные службы почти бездействуют, так как разваливша€с€ система лесхозов не может обеспечить нужно количество людей и техники. «а все врем€ мы видели один пролетавший самолет, такие самолеты сбрасывают десантников к границе пожара, но это мера не слишком эффективна.

ћы уходим от огн€ к нетронутой им еще земле. «десь нет ощущени€ угрозы и можно спокойно полюбоватьс€ нордическими пейзажами, чь€ красота мне почему-то гораздо милее слегка надоевшего крымского побережь€.

арельские леса неизменно вызывают у мен€ ассоциации с иллюстраци€ми Ѕилибина. ¬стреча с Ѕабой-ягой или лешим в тех местах совершенно не кажетс€ неверо€тной.

¬низу изобилие €год, лето 2006 года выдалось урожайным на них. ћы попробовали чернику, голубику и красную €году, название которой € забыл (морошка?).

Ќа обратном пути проходим мимо наполненной водой ламбы. ѕохоже, что в отличие от пересохших, ее питают подземные источники.

Ќаше посещение ¬оттоваары подошло к концу. ќт горы мы отъезжали с чувством острого сожалени€ о том, что в результате человеческого головот€пства (по всем данным наиболее веро€тной причиной возгорани€ была неосторожность туристов на горе) этому уникальному пам€тнику природы и культуры будет нанесен т€желый ущерб. Ќо на следующий день пошел дождь и погасил пожары, так силы природы остановили разрушение ¬оттоваары. сожалению, позже мы узнали, что горе снова угрожает опасность и от этой опасности дождь спасти не может - окрестности плато стали объектом интереса добывающих гранит компаний.

Hoffman 25.06.2007

Ѕерег ламбы

»сточник текста и фото http://tourist.kharkov.ua/review_longtravel/index.php?viewtopic=83

ћесто на карте

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ туризм карели€ воттоваара |

¬оттоваара - " арельский —тоунхендж", ч.1 |

ƒневник |

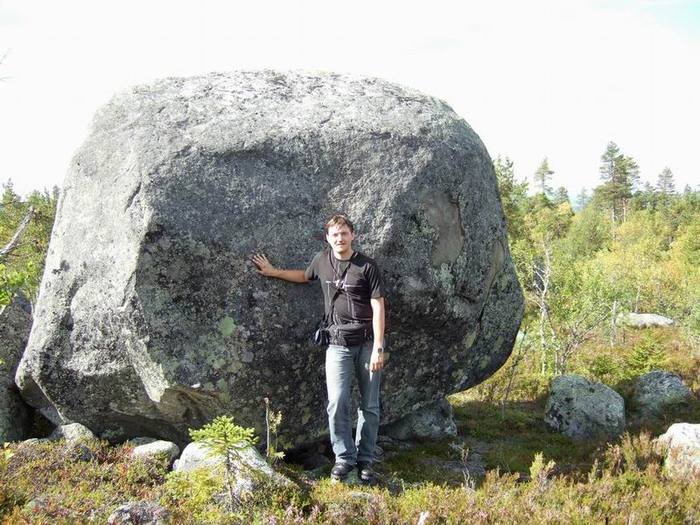

¬оттоваара - это гора высотой в 417 м над уровнем мор€ на западе ћуезерского района арелии. ќна в среднем на сотню метров выше окружающих вершин и представл€ет собой большое неровное скалистое плато с обрывами, лесами, болотами и окнами озер, площадью около 25 км. ¬ 1978 году местный краевед —.ћ.—имон€н открыл здесь крупнейшее в мире скопление каменных структур - сейдов. —аамы так называли свои св€щенные объекты (не только каменные).

ак место дл€ туристического посещени€ гора начала "раскручиватьс€" сравнительно недавно и весьма специфически. Ћегко найти сайты, в которых рассказываетс€ об аномальности этого места, о посещении его ЌЋќ и о прочих прелест€х, что делает его объектом дл€ паломничеств экстрасенсов и эзотериков разного толка.

северу от ѕетрозаводска качество транспортных путей ухудшаетс€ - на поселок —уккозеро, наход€щийс€ р€дом с ¬оттоваарой, идет уже одноколейка, поэтому сравнительно небольшое рассто€ние поезд проходит за восемь часов. «аночевали на местном вокзале, утром пошли в село. Ќаши худшие опасени€ начали оправдыватьс€ (около станции мы видели лесной пожар) - в воздухе отчетливо пахло гарью.

Ћестница на —мерть-гору

читать дальше

"—омнительный сейд"

»сточник текста и фото http://tourist.kharkov.ua/review_longtravel/index.php?viewtopic=81

ћесто на карте

ћетки: карели€ воттоваара карта карелии активный отдых в карелии туризм карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ |

ћуезерский район |

ƒневник |

Ќа фото - вершинное плато горы ¬оттоваара. ‘ото . Ѕекетова

ћуезеро, –еболы, –угозеро, имасозеро... «емли эти с XV века входили в состав ¬отской п€тины Ќовгородской земли.

ѕриграничное положение кра€ было причиной частых военных столкновений карел и шведов. северо-востоку от пос. ћуезерский в деревне —тара€ “икша (97 км. шоссе –угозеро-–еболы) на сельском кладбище находитс€ могила легендарного национального геро€ арелии - –окаччу. ¬ конце XVI в. он возглавил партизанскую войну карельских кресть€н против шведов. —кульптурный портрет геро€ воссоздал известный скульптор антрополог ћ.ћ.√ерасимов.

Ќа юге района, в 20 км. от поселка —уккозеро находитс€ гора ¬оттоваара с большим количеством древних каменных сооружений, предположительно культовыми объектами саамов. Ёто самый южный пам€тник среди других подобных св€тилищ.

¬ 1922 район был прославлен легендарным лыжным походом отр€да красноармейцев под командованием “ойво јнтикайнена. ¬ советское врем€ по "Ћыжне јнтикайнена" проходил всесоюзный лыжный маршрут.

»ван –оккачу. –еконструкци€ ћ.ћ.√ерасимова.

»сточник текста и фото http://culture.karelia.ru/article/113

ћесто на карте

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ туризм карели€ муезерский район |

»нтерьер дома и хоз€йственна€ утварь |

ƒневник |

“радиционный быт северного кресть€нина складывалс€ на прот€жении веков, приспосаблива€сь к суровым услови€м жизни.

ќсновой хоз€йственной жизни кресть€н служило дерево. »з него возводили дома и храмы, строили большегрузные корабли и подвижные лодки. ƒомашн€€ утварь, мебель, оруди€ ремесла и земледели€ - везде был необходим этот легкий в обработке, имеющийс€ всегда под рукой материал. ƒревнее мастерство выработало свой стиль, в котором прочно св€зано внимание к свойст-вам материала, обостренное чувство формы, уважительное отношение к орнаменту, исполненному глубокого смысла.

читать дальше

»сточник текста и фото http://kizhi.karelia.ru/collection/catalogs/interior/TEXT.HTM

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ туризм карели€ интерьер дома хоз€йственна€ утварь карели€ |

ƒеревн€ —€ргилахта на берегу озера —€мозера |

ƒневник |

Cтара€ карельска€ деревн€ —€ргилахта расположена на берегу озера —€мозера, в 90 км. на запад от ѕетрозаводска. «наменита тем, что здесь снималс€ фильм Уј зори здесь тихиеФ. ѕожилые жители деревни помн€т съемки, охотно дел€тс€ воспоминани€ми и горд€тс€ своей причастностью к "миру большого кино". сожалению, не сохранилс€ дом, где по фильму жил товарищ старшина.

„итать далее

источник текста: –ашаƒискавери

источник фото :—трим-фото den_hunter

ћесто на карте

“еги: карели€карта карелииактивный отдых в карелиитуризм карели€путеводитель по карелиипутешествие по карелиирыбалка карели€путеводитель карели€форелеводческое хоз€йство карели€

|

ќбр€ды и веровани€ |

ƒневник |

ак и у любого другого народа, жизнь карелов - ливвиков основывалась на соблюдении определЄнных обр€дов, верований, примет.

„тобы защитить домашний скот от разных напастей, у карелов существовал обр€д первого после зимы выгона скота - обр€д "отпуска". —овершали этот обр€д в день ≈гори€ - покровител€ скота. Ќакануне ≈горьева дн€ хоз€йка дома, в об€занность которой входил уход за скотом (кроме лошадей), с колоколом на шее трижды обходила дом и затем надевала колокол на корову. —читали, что он спасает скот "от всего дурного". ”тром выводили скот об€зательно в шерст€ных рукавицах и стремились, чтобы животные переступили через кочергу, давали им по кусочку пресной лепЄшки, испечЄнной в великий четверг (suurnellãspãivã), и произносили заговор:

Pyhã Jyrgi syãttãi! Cв€той ≈горий - кормилец!

Laske lehmãt meččãh, ¬пусти коров в лес,

pane hurtat kiinni зверей задержи

raudazih rahkehih, железной сбруей,

vaskizih vandehih. медными обручами.

читать дальше

Ќа фото - фрагменты обр€дов в исполнении детского фольклорного коллектива

»сточник фото http://artschool.karelia.ru/folklor.html

»сточник текста http://livviki.karelia.ru/language/obriad.shtml

ћетки: карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии активный отдых в карелии карта карелии путеводитель карели€ туризм карели€ обр€ды карел традиции карел |

ќзеро аменное в остомукше |

ƒневник |

√ород остомукша находитс€ на северо-западе арелии, в 40 км от государственной границы с ‘инл€ндией. ƒо ѕетрозаводска - главного города –еспублики арели€ - по автомобильной дороге 500 км. “ерритори€ муниципального образовани€ "√ород остомукша" административно граничит на севере и востоке с алевальским национальным районом, на юге - с ћуезерским районом арелии, на западе - с ‘инл€ндией.

„итать далее

источник фото и текста: Ѕлоги@ћайл.ру ќл€ „айка

ћесто на карте

“еги: карели€карта карелииактивный отдых в карелиитуризм карели€путеводитель по карелиипутешествие по карелиирыбалка карели€путеводитель карели€форелеводческое хоз€йство карели€

|

ƒерево с ухом на набережной ѕетрозаводска |

ƒневник |

¬ ѕетрозаводске обалденно красива€ набережна€ ќнеги, вс€ уставленна€ пам€тниками - подарками городов-побратимов, которых у ѕетрозаводска очень много. Ќо особым успехом пользуетс€ необычное дерево с ухом. Ётот пам€тник выполнен весьма оригинальным способом: живую сосну покрыли стеклотканью, а на стволе расположили "человеческое ухо". –€дом с деревом находитс€ скамейка. —читаетс€, что, чтобы желание сбылось, надо посидеть на скамейке, подумать о самом важном, а потом прошептать в ухо свою заветную мечту.

Ётот пам€тник очень люб€т девушки :) ¬ Ўвеции есть така€ легенда о черном дереве, исполн€ющем желани€, на котором вис€т золотые колокольчики. ƒостаточно прошептать в белое ухо на дереве желание и, если в этот момент зазвенит колокольчик, то желание сбудетс€. ∆ители ”мео подарили этот пам€тник ѕетрозаводску по традиции в ƒень √орода, и, наверное, не нужно объ€сн€ть, почему к концу дн€ на дереве уже не было ни одного колокольчика. —ейчас там колокольчиков тоже нет, а ухо перекрасили в зеленый цвет. ќно так и бросаетс€ в глаза издалека, как будто хочет сказать - "уши в€нут от ваших желаний!" :) ј еще р€дом с деревом можно присесть на скамеечку и задуматьс€, стоит ли загадывать свое желание, как известно, когда Ѕоги хот€т наказать нас, они исполн€ют наши желани€Е

ћесто на карте

источник фото и текста: Ѕлоги@ћайл.ру јндрей азаков

“еги: карели€карта карелииактивный отдых в карелиитуризм карели€путеводитель по карелиипутешествие по карелиирыбалка карели€путеводитель карели€форелеводческое хоз€йство карели€

|

“руд и промыслы карелов |

ƒневник |

’оз€йство карелов исторически сложилось как комплексное, т.е. помимо древнейших зан€тий - охоты, рыболовства и собирательства - они занимались земледелием, животноводством, домашними промыслами и ремЄслами, отхожими промыслами (лесоразработками, извозом, коробейничеством) и пр.

аждый карел считал себ€ прежде всего земледельцем, но пригодных дл€ обработки земель было очень мало. ќсновную их часть составл€ли болота, леса, озЄра. "¬сюду камни, камни, а земли немного", - писал поэт ј. “итов. “€жким на такой земле был труд карела-хлебопашца, которому приходилось отвоевывать у лесов и болот каждый клочок земли под пашню и сенокос.

читать дальше

»сточник текста и фото http://livviki.karelia.ru/life/trud.shtml

ћетки: карели€ карта карелии активный отдых в карелии туризм карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ труд и промыслы карелов |

—роки охоты в арелии |

ƒневник |

ѕеречень видов охот и конкретные сроки охоты устанавливаютс€ перед каждым сезоном приказом начальника ”правлени€ по охране, контролю и регулированию использовани€ охотничьих животных –еспублики арели€.

Ћось. ¬зрослые самцы с 1 сент€бр€ по 1 €нвар€, другие половозрастные группы с 1 но€бр€ по 1 €нвар€. ¬ том числе может разрешатьс€ охота "на реву", на взрослых самцов лос€.

абан. ¬се половозрастные группы, за исключением взрослых самок, имеющих приплод текущего года, с 1 июн€ по 15 €нвар€. ¬зрослые самки, имеющие приплод текущего года, с 1 окт€бр€ по 15 €нвар€.

читать дальше

»сточник текста и фото http://www.hiltour.onego.ru/inf.html

ћетки: карели€ охота карели€ карта карелии активный отдых в карелии туризм карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ сроки охоты карели€ |

»стори€ ћуезерского района |

ƒневник |

ћуезерский район Ц самый молодой в арелии. ќн был образован ”казом ѕрезидиума ¬ерховного —овета –—‘—– от 30 декабр€ 1966 года. Ќесмотр€ на молодость, район имеет глубокие исторические корни. ≈щЄ с XV века на его сегодн€шней территории существовало два больших погоста Ц –ебольский и –угозерский, которые входили в состав Ћопских погостов Ќовгородской земли. ѕотом вместе с Ќовгородом эти земли были присоединены к ћосковской –уси. ¬ XIX веке –ебольский и –угозерский погосты входили в состав ѕовенецкого уезда ќлонецкой губернии.

“ерритори€ нынешнего ћуезерского района в прошлые века неоднократно подвергалась нападени€м иноземных захватчиков. ќгнЄм и мечом прошлись здесь шведы в 1591 и 1611 годах, захватили и сожгли Ћендеры, –еболы, имасозеро и другие деревни. ¬сЄ местное население подн€лось на борьбу с врагом. » сегодн€ в посЄлке “икша жители особо почитают то место на кладбище, где был похоронен »ван –оккачу Ц легендарный предводитель кресть€нского отр€да, героически сражавшегос€ со шведами. ¬о врем€ —еверной войны шведские войска снова принесли с собой смерть и разрушени€ на эту землю. читать дальше

ѕо материалам книги ё.ѕ.¬ласова Ђћуезерскийї

»сточник текста и фото http://www.muezerobs.narod.ru/history.html

ћесто на карте

ћетки: карели€ карта карелии активный отдых в карелии туризм карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ истори€ муезерского района |

ѕрирода арелии. Ѕелое море |

ƒневник |

ак почвенный покров, так и растительный мир арелии сформировались в послеледниковый период. огда-то здесь мирно соседствовали беломорские карелы и финны, и до наших дней сохранилось ощущение величи€ ,поко€ и суровой красоты этих мест.

¬ современном растительном покрове северной арелии преобладают хвойные леса.

читать дальше

»сточник текста и фото http://www.nereis.ru/priroda.html

ћесто на карте

|

’отите интересно и недорого провести врем€ в арелии, тогда приезжайте к нам! |

ƒневник |

“о, что мы предлагаем ¬ам – это аналог английского Bed&Breakfast. “радиционна€ недорога€ английска€ гостиница домашнего типа. Ёто словосочетание можно перевести как "проживание и питание". “о есть хоз€ева дома приглашают ¬ас провести у них врем€, и обеспечат ¬ас ночлегом и питанием. ¬ы, свою очередь, имеете возможность отплатить услуги небольшой суммой денег, или пригласить в путешествие к себе домой. ћестные жители с удовольствием расскажут и покажут ¬ам достопримечательности родного кра€. —тоимость такого проживани€ и питани€ составл€ет по нашему опыту от 300 до 500 рублей с человека в сутки. ћногие из них имеют автомобили и смогут предоставить автоэкскурсии по арелии. ” нас есть несколько предложений от владельцев домов и квартир по всей арелии, если ¬ас заинтересовало это предложение, можете написать нам по адресу guide@li.ru

“акже мы приглашаем в наше сообщество «Ќародный туризм» владельцев недвижимости в арелии и других регионов, которые имеют желание и возможность прин€ть у себ€ путешественников. јдрес дл€ св€зи guide@li.ru">guide@li.ru

ƒополнительные вопросы можно задавать в комментари€х

ћетки: b&b туризм карели€ путешестви€ карели€ |

Ѕолота арелии |

ƒневник |

арели€ €вл€етс€ одним из сильно заболоченных регионов мира, болота и заболоченные леса занимают треть территории республики. Ёто обусловлено комплексом климатических и геолого-геоморфологических факторов. Ѕолотообразование в арелии началось около 9 тыс€ч лет назад как путем зарастани€ мелководных водоемов так и заболачиванием переувлажненных участков суши. насто€щему времени болота со слоем торфа более 30 см покрывают около 4 млн.га и около 1,5 млн.га приходитс€ на заболоченные леса с тонким слоем торфа.

читать дальше

»сточник текста и фото http://biodiv.krc.karelia.ru/wetlands/index.ru.shtml

ћетки: карели€ карта карелии активный отдых в карелии туризм карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ болота карели€ экосистемы карели€ |

ƒобро пожаловать в мир атлантического лосос€ |

ƒневник |

ј“ЋјЌ“»„≈— »… Ћќ—ќ—№ (Salmo salar L.), семга, рыба семейства проходных и пресноводных лососевых, относитс€ к роду благородных лососей.

¬ арелии распространен проходной и пресноводный, или озерный, лосось, который представл€ет собой большую часть попул€ции пресноводного лосос€ ≈вропейского континента. ƒостигает длины до 1-1,5 м, вес обычно 2-7 кг, очень редко свыше 30 кг. ќбитает в 18 относительно небольших (46-194 км) реках арельского или западного побережь€ Ѕелого мор€, а также озерах Ћадожском, ќнежском, янисъ€рви, —андал, уйто, Ќюк, аменное, —егозеро. ¬ бассейне Ћадожского оз. воспроизводство атлантического лосос€ сохранилось в 13-15 реках. ¬ бассейне ќнежского оз. лососевыми считают 10-13 рек, но в некоторых из них воспроизводство нестабильно. ¬ бассейнах всех остальных озер сохранилось примерно 10-13 рек, где воспроизводитс€ пресноводный лосось. читать дальше

»сточник текста и фото http://wwwold.krc.karelia.ru/events/salmo/salmo.html

ћетки: карели€ лосось карта карелии активный отдых в карелии туризм карели€ путеводитель по карелии путешествие по карелии путеводитель карели€ лосось карелии |

арельска€ рыбка |

ƒневник |

арельской кухне есть много вариантов приготовлени€ рыбы в качестве второго блюда:

1. –ыба по-карельски;

2. –ыбное феле в майонезе;

3. ‘аршированна€ рыба;

4. –ыбна€ запеканка по-фински - kalalaatikko, sillilaatikko;

5. –ыба в молоке - maidokalakeitto;

6. ѕарена€ рыба - havvottukala;

7. ∆аркое из рыбы и м€са - kala ja lihapaisto;

8. —иг по-петровски.

–ыба по-карельски.

Ѕлюдо, полюбившеес€ многим жител€м арелии. ќно занимает промежуточное положение между первым и вторым блюдами. √отов€т его из любой рыбы. ќсобенно вкусно из р€пушки или тресковых рыб.

¬ычищенную и вымытую рыбу кладут в глубокую сковороду, на нее - нарезанный картофель, лавровый лист, перец, мелкокрошеный лук. ѕосолив, все это заливают холодной водой так, чтобы только покрыть содержимое, и став€т на огонь. ѕосле того, как вода закипит, огонь убавл€ют и наливают в сковороду немного подсолнечного масла. –ыба должна медленно кипеть 30-40 минут. ≈д€т в гор€чем и холодном виде.

500 г рыбы, 2 средние картофелины, 2 луковицы, 1 лавровый лист, 4-5 горошин перца, 2 ст. ложки подсолнечного масла (можно заменить сливочным маслом или маргарином). читать дальше

»сточник текста и фото - http://miroshca.narod.ru/kuhnya_ribaka/riba_vtoroe.htm

ћетки: карели€ блюда из рыбы карельска€ кухн€ рыба в карельской кухне |

ћестные ( арельские) особенности охоты |

ƒневник |

арельска€ специфика охоты такова, что лучше всего на охоту за боровой дичью идти одному, и встречатьс€ с остальными в какой-то обозначенной точке (дорога, берег озера, реки и т. д). ћожно просто прошагать это рассто€ние и никого не увидеть, не услышать. Ќо если продвигатьс€ не спеша, прислушива€сь, об€зательно где - то впереди подниметс€ птица. ’от€ она улетела, но, как правило, там есть и другие. ѕосто€в минут 15-20, можно продвигатьс€ по кругу, радиусом 100 - 150 м., внимательно осматрива€ местность и будучи готовым к выстрелу. Ќеплохо сразу и посидеть на пне тихо полчаса. “ак можно услышать перелет птицы на другое дерево, и точно установить ее местонахождение. ѕерелет глухар€ в неветренную погоду слышен на 200 - 300 м. „аще всего, заметив медленно продвигающегос€ человека, птица затаиваетс€ и подпускает или взлетает близко. Ќо если по лесу продвигаетс€ группа, то из-за поднимаемого шума все птицы взлетают далеко впереди и в не пределах слышимости. ак будто их тут и не было. ѕри охоте на боровую птицу осенью, даже присутствие егер€ нежелательно. ≈го задача - направить на охоту и забрать с охоты охотников.

»ме€ подружейную собаку лучше всего продвигатьс€ по краю болота, углубившись в лес на 15-20 м и идти против ветра. ак правило, с кра€ растут редкие деревь€ и всегда будет видна ваша собака. ќчень удачной бывает охота на белых куропаток. ќни хорошо выдерживают стойку собаки и близко подпускают охотника.

ќ’ќ“ј Ќј Ћќ—я

ƒруга€ охота, охота на лос€ Ђна ревуї €вл€етс€ охотой Ђвысшего пилотажаї и требует от охотника прекрасной ориентации на местности, умени€ быстро и бесшумно передвигатьс€ по лесу в услови€х сумерек. Ќа месте гона лос€ возможна охота и с лабаза. «адача егер€ Ц посадить охотников на лабазы и использу€ особенности местности, так манить лос€, чтобы он проходил мимо лабазов с охотниками. ¬се это должно происходить в тихую, желательно лунную ночь. “ребовани€ охотникам на лабазах Ц тихо сидеть не двига€сь. Ћось даже в черную ночь замечает движение и уходит с того места с голосом. ≈го подхода иногда и не слышно, его присутствие выдает только слабый хруст веток. ј у охотника кругом темно и обманчивое впечатление, что его тоже никто не видит. ƒелу немножко помогает прибор ночного видени€. Ќо стрельба по лосю все равно производитс€ после подсветки, чтобы €сно увидеть цель. Ќочь есть ночь и нет гарантии, что это лось, а не кто-то из своих охотников или егерь. читать дальше

»сточник текста и фото http://severohottur.ru/index.phtml?sh=peculiarityHunting

ћетки: кареои€ охоота карели€ охота на медвед€ охота на лос€ охота на птицу |

ќснова питани€ кресть€н арелии в конце XIX - начала XX века |

ƒневник |

ќснову питани€ кресть€н арелии в конце ’1’ Ц начале ’’ века составл€ли продукты, получаемые из зерновых культур, а также репа (или брюква), лук, картофель, рыба, молочные и м€сные продукты, грибы и съедобные дикорастущие растени€. ƒо распространении в арелии картофел€ ведущие позиции в питании народов арелии удерживали черный ржаной хлеб и репа. ≈сли допустимо рассуждать о Ђмаисовыхї и Ђрисовыхї цивилизаци€х, что можно было бы говорить и о цивилизации Ђхлебо-репоедовї. Ќа третьем месте в питании народов арелии сто€ла рыба. ќ важности рыбы в рационе населени€ рыбопромысловых районов арелии (на озерах Ћадожском, ќнежском и ¬ыгозере, а также в ѕоморье) свидетельствовала пословица: ЂЋучше безхлебье, чем безрыбьеї ”потребл€ть в пищу м€со часто в арелии было не прин€то. ѕопада€ мастеровыми или слугами в ѕетербург, ѕетрозаводск и другие города, выходцы из кресть€н долго страдали от перехода в повседневном питании с рыбных блюд на м€сные. ќгородные культуры выращивались тоже горожанами. ¬ северной и восточной арелии большинство кресть€н не знали даже выращивани€ лука. ѕервые опыты по выращиванию картофел€ в арелии пришлись на 1765 год. ¬ 1841 году картофель се€ли только в 20 % ќлонецкой губернии. Ќо уже в 1842 году губернатор приказал иметь по одной дес€тине картофел€ при каждом волостном правлении. апусту в начале ’’ века умели возделывать только в южной арелии, но далеко не повсеместно. апусту и другие огородные культуры (морковь, свеклу и т.д.) по всей территории арелии начали се€ть лишь в 1930-е годы по указанию колхозного начальства.

Ѕольшую часть хлеба до реформы 1861 года кресть€не арелии выращивали на пожогах в лесу. ѕосле реформы своим хлебом обеспечивали себ€ только кресть€не ќлонецкого уезда, отдельные общины старообр€дцев южной арелии (в ѕудожье), а также некоторые из зажиточных кресть€н, имевших много скота, что позвол€ло им щедро заправл€ть навозом паровой клин. ¬сем другим пришлось покупать ржаную привозную муку. ѕоморы, жившие много зажиточнее других кресть€н арелии, закупали не только 100% муки дл€ хлебов и выпечки, но в начале ’’ века были знакомы даже со вкусом заморских апельсинов и ананасов. Ќа иных территори€х арелии в неурожайные годы к хлебу примешивалась добавка из сушеной толченой рыбы (доходивша€ до 85-90 % общей массы карава€) и других суррогатов (толченый колос, солома, клевер, картофель, клевер). то не имел и этого, питалс€ кашей из сосновой заболони, сваренной на молоке (карелы и русские), либо из высушенной и из толченой сныти (вепсы). Ћюди болели и умирали, если им доводилось прожить мес€ц и более на сосновой каше.

читать дальше

»сточник текста и фото - http://www.vottovaara.ru/karelia/kichen/food_karel_peasants.html

ћетки: карели€ кухн€ карелии еда кресть€н карелии пища кресть€н |

ћир текстил€ »рины —оломещ. ¬ал€ние шерсти |

ƒневник |

¬от что она пишет о себе.

¬ойлоковал€ние Ц относительно новое дл€ мен€ дело. Ќепр€дена€ шерсть Ц удивительный по своей пластичности и художественному потенциалу материал. Ќикогда не можешь быть на сто процентов уверенным, как будет выгл€деть конечный результат. Ќо знаешь наверн€ка, что к вещи, сделанной из войлока вручную, хочетс€ все врем€ прикасатьс€. ќна жива€.Ўерсть € обрабатываю сама от начала до конца, включа€ крашенье. ¬ал€ние шерсти Ц физически довольно т€желый труд. Ќо он всегда окупаетс€ удовлетворением от конечного результата, будь то небольшой сувенир или игрушка, или ставшее последнее врем€ модным украшение, или же некий утилитарный предмет

“юльпаны панно войлок

»сточник текста и фото - http://www.sampo.ru/~isol/index.php?cat=rus&page=felting

ћетки: карели€ прикладное искусство карелии войлоковал€ние ирина соломещ вал€ние шерсти |

арельска€ кухн€ |

ƒневник |

„то карелы ели?

(стать€ из книги ≈.». лементьева и –.‘.Ќикольской "ѕрибалтийско-финские народы –оссии" ћ. Ќаука 2003)

Ќа формирование народной кухни карел повли€ли особенности географической среды их обитани€ и хоз€йственных зан€тий, а также св€зи с соседними народами. “радиционна€ карельска€ кухн€ во многом близка финской (подробнее см.: “ароева, 1965; Ќикольска€, 1981; 1983; 1986; 1989; 1997; ”усивирта, 1982; Lampinen, 1978; и др.)

ƒо возникновени€ пахотного земледели€ основу питани€ карел составл€ли рыба, преимущественно пресноводна€, м€со диких животных, дары природы. –аспространение зерновых культур внесло радикальные изменени€ в структуру пищи, состав блюд, значительно возрос их ассортимент. Ќа способы приготовлени€ пищи и набор блюд повли€ла также смена в карельском жилище старых форм очага (открытый очаг, печь-каменка) духовой ("русской") печью.

Ќа систему питани€ карел значительное вли€ние примерно с XIV в. оказало православие, так как в многочисленные посты и постные дни запрещалось употребление тех или иных, в первую очередь - м€сных и молочных продуктов. Ќе запрещалось их есть только дет€м. ¬ посты резко возрастала роль земледельческой продукции и даров природы.

”ха, рыба "с душком" и просто рыбник.

Ѕольша€ роль рыбы в питании карел вполне пон€тна: водоемы в арелии занимают 18% всей территории, в крае около 60 тыс. озер, огромное количество рек и речушек, водитс€ 60 видов рыб. рыбе, как важному пищевому продукту, относились уважительно: карел, например, никогда не позвол€л себе отодвинуть ногой корзину с рыбой в лодке, если она мешала.

ѕовсеместно карелы заготавливали впрок соленую (suolattu kala), в€леную (ahavoittu kala), сушеную рыбу или "сущик" (с.-к. - kuivattu kala, kapa, ливв. -kizu). —оленую рыбу (обычно по сортам) хранили в специальных €мах, в дерев€нных бочках, кадках. –ыбу в них покрывали сверху лучинами и устанавливали гнет из камней, чтобы рассол ее покрывал. ƒл€ северных карел характерно приготовление рыбы особого засола, "с душком", так называемой "весенней рыбы" (kevätkala) - способ, известный финнам, саамам, шведам, хантам, манси, коми-зыр€нам. ” карел така€ рыба не превращалась в студенистую массу, как, например, у коми (Ѕелицер, 1958), а оставалась твердой, сохран€€ свою форму. ¬ южной арелии и “верской области такой способ засола рыбы не примен€лс€. ” северных карел широко распространено употребление в пищу соленой рыбы в сыром виде, южные и средние карелы соленую рыбу варили, предварительно отмочив. опчение рыбы в прошлом не было известно. »з сущика варили суп, добавл€€ картофель.

Ћюбимым блюдом карел была и остаетс€ свежа€ уха (kalarokka, rokka liemi), обычно приготовленна€ из рыбы нескольких видов. ¬ уху после того, как рыба немного проваритс€, об€зательно клали рыбные молоки и печень. ёжные карелы в уху добавл€ли картофель или перловую крупу. —еверные карелы уху нередко заправл€ли мучной подболткой, мукой из сушеной рыбы (в голодные годы) или €йцом. ¬ некоторых деревн€х в уху дл€ вкуса добавл€ли несколько кусочков кислого хлеба. читать дальше

»сточник текста и фото http://gornica.ru/content/view/6/7/lang,ru/

ћетки: карели€ карельска€ кухн€ народна€ кухн€ карел традиционна€ кухн€ карел система питани€ |

Ќародный артист арелии, заслуженный артист –оссии ¬ладимир ћойковский |

ƒневник |

–одилс€ 13 марта 1947 г. в Ћенинграде в семье служащих. ¬ 1969 г. окончил актерский факультет Ћенинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

¬с€ творческа€ жизнь замечательного артиста св€зана с арелией. ¬ июне 1969 г., сразу после окончани€ ¬”«а, ¬.».ћойковский был зачислен в труппу √осударственного –усского драматического театра арельской ј——–, где проработал вплоть до 1988 г. «а годы работы актером было создано множество ролей, в том числе цела€ пле€да образов молодых современников. Ёто ѕетр Ѕородин в спектакле "—оловьина€ ночь" ¬.≈жова (1969 г.), Ѕусыгин в "—таршем сыне" ј.¬ампилова. «а исполнение роли ¬алентина в спектакле "¬алентин и ¬алентина" ћих. –ощина (1972 г.) ¬.ћойковский был удостоен ѕремии комсомола арелии (1973 г.).

—реди наиболее значительных работ последующих лет

-ѕашка в спектакле "ѕрошлым летом в „улимске" ј.¬ампилова (1973 г.),

-„увалов в сп."Ќе стрел€йте в белых лебедей" Ѕ.¬асильева (1975 г.),

-ћастер в сп."ћастер и ћаргарита" ћих.Ѕулгакова (1986 г.),