3 февраля |

Дневник |

ФЁДОР АЛЕКСЕЕВ

Федора Яковлевича Алексеева (175З—1824) справедливо

считают основоположником городского пейзажа как особого жанра русской живописи. На полотнах художника будничная жизнь города в окружении древней или современной ему строгой и прекрасной архитектуры полна неповторимого обаяния и поэзии. Мы ценим Алексеева за глубокое понимание национальной культуры, за бережное отношение к ее традициям. Сын сторожа Академии наук отставного солдата Якова Алексеева, мальчик был принят в Академию художеств благодаря «охотному к художествам желанию» в возрасте тринадцати лет. После трехмесячного испытательного срока он был зачислен в класс «живописи плодов и цветов». Лишь будучи воспитанником последнего, пятого, возраста, по настоянию ректора А. П. Лосенко Алексеев переведен в пейзажный класс. Окончив его в 1773 году лучшим учеником, он был удостоен за картину по заданной программе малой золотой медали. Академия испытывала нужду в живописцах театральных декорации, и молодого способного выпускника послали пенсионером в Венецию учиться декорационной живописи. Воспитанный изолированно от жизни, в стенах Академии, двадцатилетний Алексеев попал в сказочный город.

Жизнь Венеции XVIII века казалась непрекращающимся театральным действием. Днем и ночью город был наполнен пением и музыкой, театрализованными представлениями, церемониями по поводу приема знатных иностранцев, избрания должностных лиц и длительными карнавалами. Каналы пестрели гондолами с гондольерами в красных, отделанных золотом костюмах. Атмосфера почитания искусства проникала во все сферы деятельности венецианцев.

Очарованный Венецией, Алексеев, нарушая [строгие наставления Академии художеств, забывал своевременно высылать свои отчеты. К тому же ему не повезло с учителями. Представитель Академии в Венеции, маркиз Маруцци, человек, равнодушный к искусству, определил пенсионера учиться к Джузеппе Моретти, ученику Каналетто. В рапорте 1774 года Алексеев пишет, что упражняется в «черчении перспективы, в тушевании соковыми красками и в рисовании с натуры... под смотрением г. мастера, называемого Иозеп Морети». Однако лишенное поэзии искусство Моретти не удовлетворяло молодого художника. Написав тот же вид, что и Моретти. Алексеев выставил его на площади св. Марка рядом с пейзажем учителя. Венецианская публика предпочла произведение русского художника, картина сразу же была куплена. Выиграв соревнование, Алексеев порвал с Моретти и перешел к Пьетро Гаспари, под руководством которого принялся изучать знаменитую теорию перспективы Поццо. Однако, скоро убедившись, что система Гаспари неверна, он покинул и его. По свидетельству П. П. Свиньина, биографа и современника Алексеева, «воспламененный славою жившего в Риме Пиранезия, он употребил все усилия, чтобы позволено было ему туда отправиться», а когда это не удалось, тайком ушел в Рим. Обиженный Маруцци вернул непокорного пенсионера с дороги. Упрямый нрав и требовательность Алексеева вызвали неудовольствие Маруцци. Он писал в петербургскую Академию художеств жалобы на подопечного, обвиняя его в недостойном поведении. Молодой художник не смог оправдаться: Маруцци задержал отправку в Петербург мастерски исполненной им копии с Каналетто. Не помогло Алексееву и заступничество Райфенштейна, куратора русских пенсионеров в Риме. В 1777 году он был спешно отправлен в Петербург. В последний год пребывания в Венеции Алексеев занялся самостоятельным изучением пейзажа и копированием известных картин Каналетто, Гварди и Белотто. Его пленила венецианская «ведута»-—-архитектурный пейзаж города, и он пробует свои силы в этой области.

Из итальянских опытов Алексеева известны «Морской пейзаж», подписанный им 1775 годом, «Вид на набережную Скьявони» (оба в частном собрании) и «Итальянский вид» (ГТГ). Последний, по-видимому, был написан по заказу, так как художнику не довелось побывать в Неаполе. Город и дымящийся Везувий написаны им по описаниям или по старой гравюре. Картина выполнена еще неуверенной рукой, стаф-фажные фигурки рыбаков на первом плане разномасштабны с остальным изображением;вода, покрытая белыми запятыми мазочков,изображающими рябь,даётся схематично.Однако уже в том, как он пишет архитектуру, небо и дали, начинает проявляться своеобразие его будущей манеры. Хотя это лишь первые шаги, можно отметить попытку художника дать образное представление о городе.

"Итальянский вид"ок.1775г.

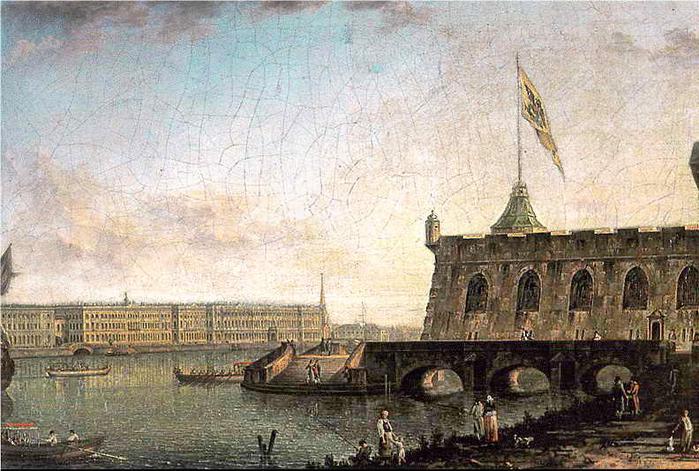

Надеждам Алексеева заняться пейзажной живописью суждено было сбыться не сразу. Академия встретила его как ослушника. Жалобы Маруцци сыграли свою роль. Ни звания «назначенного», ни программы на звание «академика» Алексеев не получил. Вместо этого художник был направлен на службу в Дирекцию императорских театров в мастерскую Градации-сына писать декорации. Позднее он стал числиться еще и живописцем при театральном училище. Но годы, проведенные в Италии, и знакомство с ее искусством не забылись. «Ведута», перспективный вид города, и театральные декорации родственны: и то и другое требует безупречного знания перспективы, потому работа театрального живописца не была для Алексеева бесполезной. Сверх того, он занялся копированием для Эрмитажа Каналетто, Белотто и Гварди по заказу Кабинета Екатерины II. Копии принесли ему славу «русского Каналетто». К этому времени относятся уменьшенная копия с Каналетто «Лоджия с садом» и «Вид Цвингера в Дрездене» с Белотто (обе в ГТГ). Копируя, Алексеев постигал художественный строй оригинала, анализировал индивидуальный почерк автора, творчески воспроизводя его живописную систему. Копирование старых мастеров стало важной вехой в творческом пути Алексеева. Но только через шестнадцать лет после возвращения из Италии он смог обратиться к собственному творчеству, написав в 1793 году для князя Н. Б. Юсупова, директора Императорских театров, «Вид Петропавловской крепости и Дворцовой набережной» (ныне в музее-усадьбе «Архангельское»).

"Вид Петропавловской крепости и Дворцовой набережной"

Картина произвела на всех сильное впечатление и стала новым словом в русской живописи. Как по волшебству, изменилась судьба художника. Уже в следующем, 1794 году Алексеев за копию с Каналетто, исполненную еще в Венеции, получил звание «назначенного», а через несколько месяцев «академика» за пейзаж «Вид города Санкт-Петербурга по Неве-реке», Метаморфоза карьеры Алексеева была так стремительна, что наводит на мысль, не вступился ли за обойденного художника его заказчик князь Юсупов, который как директор Императорских театров, мог хорошо знать театрального живописца.

«Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости» 1794г

«Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости» 1794 года, за который Алексеев получил звание академика,—-одна из самых тонких и поэтичных картин художника. На ней изображена набережная от Мраморного дворца до Летнего сада — самая красивая парадная часть столицы, перестроенная ко времени Алексеева во вкусе строгого классицизма. На первом плане — Екатерининский бастион Петропавловской крепости, второй план занимает водная гладь Невы. Голубизна неба и воды, теплый рефлекс солнца на светлых каменных зданиях набережной и золотой отблеск решетки Летнего сада создают образ весеннего города. Прозрачность и чистота кеба, воды и далей вызывают ощущение северной прохлады и свежести. Яркие лодки на Неве, пестрые фигурки горожан, гребцов, прачек и прохожих придают праздничность скромным краскам города. Вместе с тем Алексеев стремится к очень точному изображению конкретной местности, следуя в этом традиции гравированных видов Петербурга А. Зубова и М. Махаева. Но документальная точность изображения лишь помогает эмоциональному и живописному строю картины. Художник избегает контрастов: плавный, размеренный ритм рисунка архитектурных сооружений, мягкий свет, прозрачно холодная гамма создают образ, исполненный покоя и ясности. Петербург предстает здесь «Северной Венецией», как любили его называть современники. Светлый, чистый образ города рождает возвышенное и лирическое настроение. Успех петербургских видов принес Алексееву важный заказ Академии: написать виды южных городов, которые посетила Екатерина II во время путешествия в Крым. Отправившись на юг, пейзажист увлекся архитектурой новых, быстро строящихся среди степей городов. На месте он выполнял акварели (как,например,"Городская площадь в Херсоне"),а по возвращении в Петербург использовал их как эскизы для больших картин.Так,в 1797-1800 годах появились его виды городов Николаева,Херсона,Бахчисарая,Полтавы

"Площадь в Херсоне"

.В этих работах Алексеев ставит новые задачи-передать вещественность изображаемой архитектуры.

Живопись его картин становится более плотной и объемной, колорит — золотисто-коричневым.

"Вид города Николаева"

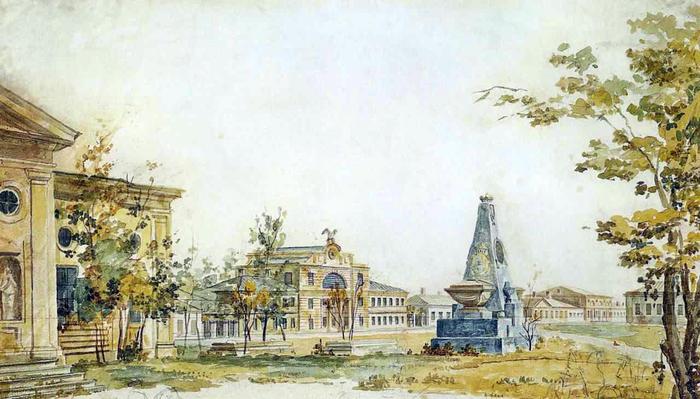

По возвращении он продолжает работать над видами Петербурга. Редкая по красоте и мастерству акварель «Вид на Михайловский замок в Петербурге» послужила эскизом одноименной картины.

"Вид на Михайловский замок и площадь Коннетабля." 1800

Нежная перламутровая гамма этой акварели, точный пространственный рисунок архитектурного пейзажа, динамичные фигурки людей сохраняют свежесть и непосредственность живого восприятия натуры. Однако эти качества были утеряны в самой картине, где плотные розовато-коричневые оттенки заменили легкую, прозрачную голубизну «Вида Петропавловской крепости».

В разгар работы Алексеев неожиданно получает указание Академии по повелению Павла I «отправиться в Москву и другие места Российского государства для снятия видов». Учитывая большой объем работы, художнику предложили взять с собой в подмастерья двух учеников по его выбору. Ими стали Кунавин и Мошков. Осенью 1800 года, захватив недописанные холсты, Алексеев с учениками отправился в путешествие. Москва увлекла художника. Вскоре по приезде он писал своему покровителю президенту Академии графу А. С. Строганову: «По усмотрении Москвы я нашел столько прекрасных предметов для картин, что нахожусь в недоумении, с которого прежде начать; должно было решиться, и я уже начал первый эскиз и зиму употреблю для писания картины». Этой картиной была «Красная площадь в Москве».

"Красная площадь в Москве." 1801

Эскиз к ней исполнен, как и прежде, акварелью. Но теперь краски становятся плотнее, корпуснее, цвета декоративнее. Акварель по плотности приближается к масляной живописи. Красная площадь с ее историческими памятниками представлена художником как сердце древней Москвы и как современный ему торговый н деловой центр. Насыщенная занятными жанровыми сценками, это наиболее многолюдная из картин Алексеева. На замкнутом пространстве площади он поместил около ста пятидесяти фигурок людей, не считая лошадей, карет, колясок, собак. Здесь присутствуют торговцы в лавках и на развале, покупатели, крестный ход, кареты цугом с лакеями на запятках, солдаты, телеги с товарами, уличные собаки, разносчики, судачащие няньки с детьми, модницы. Представлена здесь и сценка поимки мошенника. Стремясь охватить взглядом всю эту насыщенную городскую жизнь, он значительно поднимает линию горизонта. Голубому пространству неба отводится в этом произведении меньшая роль, чем памятникам архитектуры и уличной толпе. Над всем господствуют старинные здания. Пространство площади ограничено Кремлевской стеной со Спасской башней, старым зданием торговых рядов, многоглавым собором Василия Блаженного, обстроенного многочисленными торговыми лавками, и Лобным местом. Лишь справа и слева от собора просматриваются дали Замоскворечья с его островерхими церквами. Затейливый рисунок Спасской башни и Василия Блаженного потребовал много трудолюбия от художника. Рассредоточив внимание на многочисленных деталях картины, художник сделал попытку собрать ее в колорите, используя тональность, близкую свето-воздушной среде. Не имея возможности ввести в замкнутую композицию Красной площади пространство далей и сократив роль голубого неба, Алексеев не смог применить здесь тот световоздушный эффект, что так счастливо был найден им в «Виде Дворцовой набережной от Петропавловской крепости». По своим живописным особенностям «Красную площадь в Москве» можно поставить между петербургскими видами 1790-х и московскими видами 1810-х годов.

Прожив в Москве всего полтора года, Алексеев успел закончить лишь две картины. Но в Петербург, по словам П. П. Свиньина, современника и биографа пейзажиста, художник вернулся «с богатою портфелью, которая до самой кончины его служила ему неисчерпаемым источником занятий и удовольствий и доставляла ему большие выгоды, ибо едва он успевал писать московские виды как находил для них охотников». Его симпатии отвечали духу того общественного подъема и пробуждения внимания к национальному прошлому, которым было охвачено русское общество в первые десятилетия XIX века, когда московские древности стали предметом всеобщего интереса и как свидетели многовековой русской истории, и как носители многовековой национальной культуры. Творчество Алексеева падает на период господства классицизма, развитие которого тесно связано с развитием общественной мысли и просветительских идей в России. Идея привилегий, гражданственности и долга перед Отечеством стала считаться основой нравственного воспитания человека-гражданина. Классицизм начинает смотреть на искусство как на средство облагораживания человека. Античная история и искусство рассматриваются как основа и предыстория русской истории и культуры.

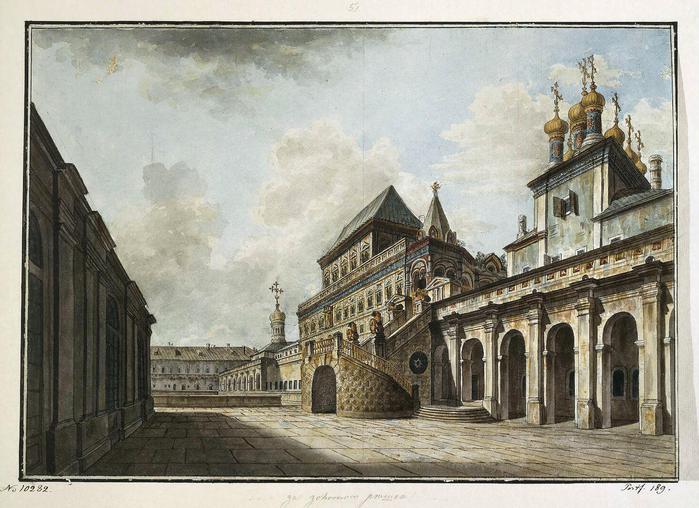

В московских видах Алексеева видели аналогии классической древности. Понятно, что в таких пейзажах, как «Соборная площадь в Московском Кремле»,

«Соборная площадь в Московском Кремле»

«Боярская площадка»,

«Вид на Воскресенские и Никольские ворота от Тверской улицы в Москве»

и других, главенствующая роль принадлежит древней архитектуре. Со всем старанием и тщательностью мастер воссоздает древнейшую площадь Кремля с ее Успенским собором, Грановитой палатой, Красным крыльцом и колокольней Ивана Великого, Филаретовской звонницей. Затесненная громадой соборов, площадь оживлена разноцветной публикой, вышедшей по окончании службы в Успенском соборе. На первом плане кучера и лакеи в каретах и колясках ожидают хозяев. В другом варианте «Соборной площади» (собрание ГИМ)

изображен развод войск. Лишь справа в небольшой просвет между собором и звонницей видны отдаленные постройки: часть собора Двенадцати апостолов, верх здания Сената, а перед ним двухэтажные кельи Чудова монастыря. Вблизи правого края картины за Иваном Великим просматриваются Спасская башня, Кремлевская стена и верх собора Василия Блаженного. Композиция Боярской площадки не замкнута в центре. Слева и справа, как кулисы, использованы протяженные здания: галереи Кремлевского дворца, постройки Растрелли и Теремной дворец, а на дальнем плане— главы церкви Спаса на Бору.

Картины Алексеева нравились. Его авторитет всг более возрастает, и московские виды получают всеобщее признание. В 1801 году Александру I поднесли два московских вида, за что Алексеев получил «высочайшее благоволение» и 1000 рублей денег. В 1809 году одно большое полотно «Вид Кремля и Каменного моста» было продано в Англию за 2800 рублей.

Общественное значение картин Алексеева особенно возросло после войны 1812 года, когда Москва стала символом национальной героики. Так Батюшков, стоя перед картиной Алексеева, восклицал: «Какие воспоминания для московского жителя! Рассматривая живопись, я погрузился в сладостные мечтания и готов был воскликнуть почти то же, что Эней у Гелена в долинах Хаонейских, где все чудесным образом напоминало изгнаннику его священную Трою, рощи, луга и источники родины незабвенной; я готов был сказать моим товарищам: «Что матушки Москвы и краше и милее?»

В 1810—1811 годах Алексеев отправился в новое путешествие с учеником пейзажного класса Максимом Воробьевым. Путь их лежал в Москву, Орел и Воронеж. Художнику удалось обновить свои московские впечатления, но путешествие по провинциальным городам пришлось прервать из-за начавшейся войны с Наполеоном.

Со вторым приездом в Москву связано появление едва ли не лучшей картины московской серии «Вид на Воскресенские и Никольские ворота от Тверской улицы в Москве».

«Вид на Воскресенские и Никольские ворота от Тверской улицы в Москве».

Здесь изображен ансамбль зданий XVI—-XVII веков до их перестройки после пожара 1812 года, из которых в настоящее время сохранились лишь Кремлевская стена с Никольскими воротами и здание Сената, построенное М. Ф. Казаковым в 1776—1788 годах. Живописные Воскресенские ворота, возведенные в 1534—1538 годах вместе со степами Китай-города, украшают проезд на Тверскую улицу. Руины Китайгородской стены протянулись от ворот к Арсенальской башне Кремля. Над проездом ворот — светлица и каменная палатка о двух шатрах, откуда царь с семейством тайно смотрел на торжественные въезды иностранных послов на Красную площадь. Между двумя проездами прилепилась маленькая Иверская часовня. Справа от ворот—-здание Главной аптеки с трехъярусной башней, построенное при Петре Великом. Здесь с 1755 года находился университет, основанный Ломоносовым. К Воскресенским воротам через реку Неглинку переброшен каменный мост, просуществовавший до 1817 года. Около моста на реке—плотина, вращавшая колеса машин Монетного двора. По левой стороне Воскресенского проезда от моста до ворот протянулось здание Монетного двора постройки 1732 года. Веками сложившийся ансамбль увиден был глазами художника эпохи классицизма, который подчеркнул его строгую ритмичность, равновесие архитектурных масс, подчинил пространство четкой классической системе. Центром композиции стали Воскресенские ворота с Главной аптекой. Движение групп горожан к центру гулянья, к Красной площади, ведет глаз в глубь картины, но стоящий на пути архитектурный массив задерживает на себе внимание, заставляя любоваться островерхими башнями ворот, живописными руинами Китайгородской стены, поросшей кустарником. Движение находит свое продолжение в двух пролетах арок ворот, сквозь которые видна перспектива на гостиные дворы и на Красную площадь. Кремлевская стена, опоясанная рвом и рекой Неглинкой, и Монетный двор ограничивают изображение. В особой взаимосвязи древней архитектуры и современной жизни Федору Алексееву удалось найти своеобразное лицо старой Москвы. Ясное, светлое чувство рождают близкие сердцу русского человека образы Московского Кремля и Китай-города. Сочетание золотисто-коричневых тонов с контрастами холодного голубого неба создает ощущение яркого солнечного дня—ровным светом засветились под солнцем каменные стены, обнаруживая свою живописную красоту. Колористические достоинства картины превосходят многие произведения Алексеева. Опираясь на приобретенное с годами мастерство, ему удалось найти ту меру обобщения и конкретности, непосредственного ощущения натуры, которая позволила создать образ русского города, обладающего особым, ему одному присущим лицом, исполненным величия и гармонии. Жизнь самого художника протекала в Петербурге, который он особенно любил. Стрелка Васильевского острова перестраивалась и на глазах у Алексеева становилась красивейшим местом города.

«Вид на Биржу и Адмиралтейство»

«Вид на Биржу и Адмиралтейство» он писал трижды, Вариант 1810 года (ГТГ) представляет Биржу Тома де Томона по модели, когда она еще не была достроена. Как и в ранних пейзажах Петербурга, река здесь определяет лицо города. Центр картины — Новая Биржа и стрелка Васильевского острова, далее, на противоположном берегу, Адмиралтейство, перестроенное Захаровым, и купола церкви Исаакия Далмацкого. Лучше, чем в московских видах, здесь разобраны пространственные планы и найдено равновесие между архитектурой и пространством. Красочная палитра согласно требованиям строгого классицизма становится ярче, определеннее, изображаемые предметы — материальнее. Так, вода из прозрачно-голубой становится плотнее, приобретает стальной оттенок, небо-—голубеет, архитектура переднегоплана погружается в коричневый тон, дали становятся сиреневато-голубыми. Картина наполнена народом: лодочники, плотовщики, мастеровые, множество гребных лодок на Неве, толпа гуляющих на набережной стрелки Васильевского острова, присущие большому городу шум и суета. В картине господствуют строгие монументальные здания в стиле зрелого классицизма, придающие ее образу характер торжественности. Петербург здесь предстает как «Северная Пальмира» — величавая столица могущественной европейской державы.

Несмотря на преклонный возраст Алексеева, его таланту было суждено блеснуть еще раз необычной, новой гранью. Небольшая картина «Вид Английской набережной» (ГРМ) уже в значительной мере оееяна романтизмом.

«Вид Английской набережной»

Дальний план — застройка набережной и передний—парусные корабли со свернутым такелажем написаны свободно, живописно. Оставив в стороне привычную четкость и документальность рисовальшика-перспективиста, Алексеев с головой ушел в стихию собственной живописи, и потому его лирическое, субъективное отношение к теме придает образу особенную эмоциональную настроенность.

Федор Яковлевич Алексеев продолжал плодотворно работать до глубокой старости. С 1803 года и до смерти он был профессором Академии художеств и руководил классом перспективной живописи, имел учеников, из которых наиболее знаменит М. Воробьев.

В 1820 году он написал маленькую картину «В храме», взяв тему интерьера, ранее не встречавшуюся в его творчестве. Возможно, это была попытка следовать веяниям времени, так как в первой половине XIX века бурно развивается живопись интерьеров. Живописная ее сторона уступает мастерству молодого Алексеева, но все же она говорит об активном участии в жизни и в искусстве семидесятилетнего художника. Больной и ослепший художник умер в ноябре 1824 года, оставив семью свою в бедности. Его ученики, и в первую очередь прославленный М. Н. Воробьев, продолжили его дело. Известный советский искусствовед А. А. Федоров-Давыдов назвал Федора Алексеева «первым русским художником, который понял зримую красоту и обаяние большого города, поэзию поаседневной уличной жизни и сумел их отобразить в полных гармонии и благородной сдержанности

пейзажных образах».

И. ЖАРКОВА

|

|

| Страницы: |