-Музыка

- Заян Наваа. Zayan Navaa.

- Слушали: 277 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Статистика

Буряад-Монгол нютагнай

Баян жаргал байдалтай,

Баатар туруу ажалнай

Батажанхай, найдалтай.

Саяан үндэр ууламнай

Сагаан мүнгэн малгайтай,

Сасуу олон үетэмнай

Сэсэн hонин зугаатай.

Байгал үргэн далаймнай

Бардам hонор сээжэтэй,

Басагад олон инагууднай

Баяр зугаа элбэгтэй.

Буряад-Монгол нютагнай

Баян жаргал байдалтай,

Баатар туруу ажалнай

Батажанхай, найдалтай.

үгэнь Ц. Зарбуевай

![]()

Улигершин Аполлон Тороев |

Дневник |

Аполлон Тороев (1893 - 1982) родился в улусе Шунта Боханского района Иркутской области, принадлежал готольскому роду булагатского племени. Первым настоящим учителем Тороева на поприще сказительства стала его родная семья. Малейшие проявления интереса мальчика к произведениям народного творчества, каждая попытка ребенка рассказывать их встречали в доме поддержку и одобрение. Много интересного услышал и запомнил юный Аполлон от своей бабушки по матери Шаргал Янгутовой. Простая неграмотная женщина, она была мастерицей петь песни, рассказывать улигеры, сказки, пословицы и поговорки. Она твердо знала улигеры «Шандаабал мэргэн», «Ута-Сагаан-Батор», «Гэсэр», песни о Шоно-Баторе, сказки «Мальчик-сирота», «Три мудреца Гургалдая», «Хартагай хан» и др. В ее репертуаре было свыше двадцати сказок, десятки песен.

Аполлон Тороев (1893 - 1982) родился в улусе Шунта Боханского района Иркутской области, принадлежал готольскому роду булагатского племени. Первым настоящим учителем Тороева на поприще сказительства стала его родная семья. Малейшие проявления интереса мальчика к произведениям народного творчества, каждая попытка ребенка рассказывать их встречали в доме поддержку и одобрение. Много интересного услышал и запомнил юный Аполлон от своей бабушки по матери Шаргал Янгутовой. Простая неграмотная женщина, она была мастерицей петь песни, рассказывать улигеры, сказки, пословицы и поговорки. Она твердо знала улигеры «Шандаабал мэргэн», «Ута-Сагаан-Батор», «Гэсэр», песни о Шоно-Баторе, сказки «Мальчик-сирота», «Три мудреца Гургалдая», «Хартагай хан» и др. В ее репертуаре было свыше двадцати сказок, десятки песен.

Признанными сказителями не только в улусе Шунта, но и далеко за его пределами были его дед Торой Соронов, прадед Хадай. Многое перенял Аполлон от известного улигершина Сысермана, сказочницы Бану. Одним словом, семья Тороевых являла собой пример любви к устному словотворчеству, характерной для многих его сородичей, бережно передававших из поколения в поколение уникальные фольклорные традиции, содержавшие в себе многовековую народную память, мудрость предков и их духовную силу.

В 17 лет лишившись зрения, Аполлон Тороев учился играть на хуре, исполнять песни, сказки, улигеры. Будучи от природы музыкально одаренным, обладая феноменальной слуховой памятью, отчасти компенсировавшей потерю зрения, имея прекрасный голос, Аполлон Тороев вскоре получил признание не только в своем улусе, но и далеко за пределами родного района.

Со слов Аполлона Тороева зафиксированы десятки песен, сказок, улигеров. В архиве Улан-Удэ, Москвы, Ленинграда имеются записи 156 его произведений. Многие записи улигеров и сказок хранятся в личных архивах собирателей фольклора. Сказитель наизусть знал свыше ста тысяч строк из эпической поэзии бурят. В его памяти - живой многотомной книге мудрости - содержались 30 улигеров, 88 народных сказок, десятки легенд и преданий, сотни песен, загадок, пословиц и поговорок. Кроме этого им были созданы 14 новых  поэм и 31 новая сказка.

поэм и 31 новая сказка.

Личность и творчество А. Тороева привлекли внимание таких известных ученых и писателей, как Х.Н. Намсараев, И.Н. Мадасон, Г.Ф. Кунгуров и др. А.А. Тороев выступал не только рассказчиком, улигершином, но и автором собственных сочинений. В 1939 г. А.А. Тороев стал членом Союза писателей СССР, в 1941 г. были изданы его первые книги на русском и бурятском языках; в 1954 г. ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Бурят-Монгольской АССР.

Аполлон Тороев относился к числу прекрасных знатоков «Гэсэра» и его исполнителей. С девятилетнего возраста он слушал «Гэсэр» и запомнил его со слов своих старших родственников, в семейной обстановке. Сначала А. Тороев рассказывал свой любимый улигер сверстникам, а позднее и взрослым, которые относились к юному улигершину с уважением и вниманием. Как вспоминает Н.О. Шаракшинова: «Впервые я встретилась с А.А. Тороевым в 1952 г., когда он был уже известным сказителем…Улигершин исполнял «Гэсэр» речитативом, без передышки, и меня поразила феноменальная память сказителя и певучесть его голоса». Тороевский вариант был записан Н.О. Шаракшиновой в 1952 г. и бывшей студенткой Иркутского университета А. Романовой в 1953 г. Содержание этого варианта составляет борьба Гэсэра со следующими мифическими существами:

I - с главою восточных тэнгриев - Атай Уланом.

II - отрубает 77 сучьев у волшебной белой березы, которая собиралась закрыть все небо.

III - отрубает верхушку сандалового дерева, собравшегося проткнуть голубое небо.

IV - уничтожает 9 шолмо, приносивших людям страдания и бедствия.

V - с желтым псом-чудовищем, пожиравшим все живые существа.

VI - с тремя шараблинскими ханами.

VII - с Тосхолдой мангадхаем.

VIII - с Гал Нурман-ханом.

IX - с Шара мангадхаем. (Шаракшинова Н.О. Героический эпос о Гэсэре. - Иркутск, 1969. – С. 38.)

Также от А. Тороева были записаны Т.М. Болдоновой в августе 1942 г. три улигера: «Гэсэр Мэргэн» (2400 стих.), «Шандаабал Мэргэн» и «Албанжа Мэргэн». Второй из них, по признанию сказителя, является особой ветвью «Гэсэра». Часть « Гэсэр Мэргэна» была опубликована в газете «Усть-Ордын Унэн» в декабре 1993 г. с предисловием С.Ш. Чагдурова. Интерес представляет записанная поэтом В. Петоновым из уст сказителя легенда о битве Гэсэра с Лойр Хара Лобсоголдоем, имеющая этиологические мотивы (например, образование озер Оншоо, Доншоо от копыт Гэсэрового коня, а гора Орголи – от песка, которую Гэсэр стряхнул со своей стрелы на землю. Любопытно, что эти топонимы существуют в Приангарье). (Петонов В. Yльгэршэн тухай үгүүлэл / Сказ об улигершине. - Улан-Удэ, 2002. – С. 16-18). К сожалению, варианты эпоса «Гэсэр», записанные Н.О. Шаракшиновой и Т.М. Болдоновой, остаются до сих пор не изданными.

Гэсэр Мэргэна» была опубликована в газете «Усть-Ордын Унэн» в декабре 1993 г. с предисловием С.Ш. Чагдурова. Интерес представляет записанная поэтом В. Петоновым из уст сказителя легенда о битве Гэсэра с Лойр Хара Лобсоголдоем, имеющая этиологические мотивы (например, образование озер Оншоо, Доншоо от копыт Гэсэрового коня, а гора Орголи – от песка, которую Гэсэр стряхнул со своей стрелы на землю. Любопытно, что эти топонимы существуют в Приангарье). (Петонов В. Yльгэршэн тухай үгүүлэл / Сказ об улигершине. - Улан-Удэ, 2002. – С. 16-18). К сожалению, варианты эпоса «Гэсэр», записанные Н.О. Шаракшиновой и Т.М. Болдоновой, остаются до сих пор не изданными.

А. Тороев умер в 1982 г., прожив долгую, творчески плодотворную жизнь. Он являлся и нашим современником, запечатлевшим в своих произведениях всю противоречивость сложной, насыщенной трагедией и пафосом эпохи. Наиболее яркие его творения, какое бы содержание они не носили, были проникнуты искренней верой в доброту, в гуманизм, в величие человека. Бесспорными являются его заслуги в сохранении древних народных традиций, национальных символов, памяти, национального бурятского духа, пронесенного через все невзгоды тяжелого времени благодаря светлому искусству улигершина.

![]()

|

Метки: эпос бурятия буряты гэсэр гэсэриада улигершины аполлон тороев |

Улигершин Пёохон Петров |

Дневник |

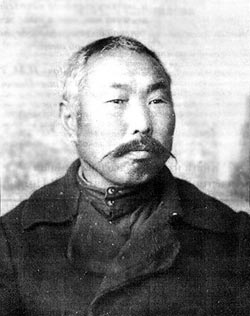

Улигершин Пёохон Петров (1866-1943) родился в улусе Хадаахан на Уйга - острове реки Ангары близ Балаганска, ныне совхоз «Приморский» Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Предки П. Петрова происходили из рода Хангин, который возводил свою родословную к племени Хибэдэг хара монголы. Это нашло отражение в родовом шаманском призывании:

Улигершин Пёохон Петров (1866-1943) родился в улусе Хадаахан на Уйга - острове реки Ангары близ Балаганска, ныне совхоз «Приморский» Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Предки П. Петрова происходили из рода Хангин, который возводил свою родословную к племени Хибэдэг хара монголы. Это нашло отражение в родовом шаманском призывании:

Хамаг тумэн Хангин,

Хара монгол удха....

Хангин - многотысячный род,

от черных монголов начало берет....

Большой шаманский дар по генетическому коду перешел к П. Петрову, который, по мнению крупнейшего фольклориста-собирателя С.П. Балдаева, являлся непревзойденным знатоком древних языческих обрядов, «не задумываясь, словно читая по книге, доводил призывание до конца».

Пёохон Петров слыл авторитетом не только в области шаманской поэзии, но и в знании истории бурят - монгольских родов и племен. Как носитель культуры своего народа он великолепно знал его обычаи и обряды, умел читать книгу природы и толковать ее знаки и приметы. Ему доверяли тайну своих названий вершины и пади окрестных гор и холмов, речки и озера, людские селения и стойбища. О многом мог поведать приангарский мудрец - старожил. Недаром в советское время П. Петров становится лучшим гидом - краеведом открытого в 1934 г. колхозного музея.

Но природный дар, любовь к старине и феноменальная память с особой силой сказались в знании родного фольклора и прежде всего героического эпоса «Гэсэр», который обессмертил имя своего сказителя. Великое сказание, зародившееся в недрах Центральной Азии, куда входил географически и исторически регион Прибайкалья, находило своих достойных поэтов, хранителей и исполнителей. Имена многих и многих сказителей - гэсэршинов канули в Лету, но время и судьба выдвинули Пёохона Петрова в число выдающихся сказителей XX века. Неиссякаемый источник народного творчества и богатая эпическая традиция родного края подготовили появление именитого рапсода. Известно, что его отец Петруунха Бааниев (Петр Иванов) был незаурядным улигершином. От него и услышал впервые П. Петров сказание о Гэсэре.

Но исполнение «Гэсэра» зиждется на безукоризнен ном знании всего фольклорного богатства. Малые формы фольклора являются как бы ступеньками, ведущими к вершине эпической поэзии. Пёохон Петров с детских лет успешно прошел народную школу сказительского усовершенствования, чтобы стать «образцовым улигершином, донесшим до нас традиционное «унгинское» исполнение улигеров». Он знал до двадцати больших эпических произведений, которые вкупе составляют свыше 100 тысяч стихотворных строк. А если сюда добавить десятки высокохудожественных сказок, множество легенд и преданий, пословиц и поговорок, загадок и шаманских песнопений, то все это составило бы многотомную библиотеку, которую улигершин П. Петров хранил в памяти, мог наизусть воспроизвести любую страницу народно-поэтического творчества.

ном знании всего фольклорного богатства. Малые формы фольклора являются как бы ступеньками, ведущими к вершине эпической поэзии. Пёохон Петров с детских лет успешно прошел народную школу сказительского усовершенствования, чтобы стать «образцовым улигершином, донесшим до нас традиционное «унгинское» исполнение улигеров». Он знал до двадцати больших эпических произведений, которые вкупе составляют свыше 100 тысяч стихотворных строк. А если сюда добавить десятки высокохудожественных сказок, множество легенд и преданий, пословиц и поговорок, загадок и шаманских песнопений, то все это составило бы многотомную библиотеку, которую улигершин П. Петров хранил в памяти, мог наизусть воспроизвести любую страницу народно-поэтического творчества.

Исполнял улигеры П. Петров только сказыванием (речитативом). Так, С.П. Балдаев пишет: «Улигеры не пел, а рассказывал - тооложэ хэлэдэг. Петь он не мог: не было голоса… рассказывал он улигеры стихотворно, не задумываясь и не останавливаясь ни на минуту - только успевай записывать... Памятью он обладал феноменальной». Он был противником сокращенной передачи «Гэсэра», считал также, что улигеры нельзя исполнять днем, без всякого на то повода, что исполнение должно быть подготовленным.

К сожалению, далеко не все удалось записать фольклористам из уст замечательного сказителя. Но и то, что удалось перенести на бумагу собирателям Р.Ф. Тугутову, С.П. Балдаеву, А.И. Шадаеву, дает представление о творческом потенциале П. Петрова. Особо следует сказать об И.Н. Мадасоне, известном поэте и фольклористе, успевшем записать в самом начале 40-х гг. у Пёохона Петрова, незадолго до его кончины, 12537 драгоценных стихотворных строк. «Абай Гэсэр», записанный им один из самых полных вариантов унгинской Гэсэриады. Сказитель в стройной последовательности передал все основные части и эпизоды, рассказал обо всех походах и битвах своего любимого героя. Только одна «глава» о борьбе Гэсэра с Дьяволом Чугунным Кнутом (Шэрэм Мината) передана кратко. Но следует сказать, что не все сказители решаются на повествование о борьбе с этим самым страшным врагом Гэсэра. Так, например, этой «главы» нет у П. Дмитриева, хотя, несомненно, ее содержание было ему известно. «Абай Гэсэр» П. Петрова имеет дополнительные «главы» об исполинском змее Абарга,

о Саган Баторе (Белом богатыре), о четырех последышах мира (Эби дурбэн хэнзэ), которых нет у других сказителей.

Варианту П. Петрова - одному из лучших в бурятской «Гэсэриаде» - была суждена большая дорога. В 1960 г. в г. Улан - Удэ увидело свет научное - впервые в бурятской фольклористике - издание этой жемчужины эпического наследия. Вступительная статья, подготовка текста, перевод на русский язык и комментарии к нему принадлежат А.И. Уланову, корифею бурятского гэсэроведения.

Вариант П. Петрова лег в основу сводного текста литературно-художественного издания «Абай Гэсэр хубуун» Н. Балдано, которое было издано в 1959 г. в Улан-Удэ и переиздано спустя десять лет. Этот «Гэсэр» - правда, далеко не в полном виде - дважды выходил в Москве в издательстве «Художественная литература» (1968 г. и 1973 г.) в переводе С. Липкина. Им же издана повесть для детей по мотивам бурятского эпоса «Держава утренних жаворонков» (Москва, 1968). Подобный пересказ в прозе предпринял писатель М. Степанов, чья книга «Карающий меч Гэсэра» выдержала три издания в Улан - Удэ в 1964, 1969 и 1994 гг.

Полный поэтический перевод «Гэсэра» на русском языке В. Солоухина вышел в 1986 г. в г. Улан-Удэ и спустя два года в г. Москве. Новым этапом на пути к широкому читателю явился поэтический перевод сказительского варианта Пёохона Петрова, осуществленный А. Преловским. Эта книга под названием «Великий Гэсэр» была опубликована в Москве в 1 999 г. Есть определенная символика в том, что изданием бурятской «Гэсэриады», вершинного произведения фольклора народов Центральной Азии и Сибири, завершилось II тысячелетие, признанное международной общественностью, как и тысячелетие Чингисхана.

999 г. Есть определенная символика в том, что изданием бурятской «Гэсэриады», вершинного произведения фольклора народов Центральной Азии и Сибири, завершилось II тысячелетие, признанное международной общественностью, как и тысячелетие Чингисхана.

Также следует напомнить, что именно в селе Хадаахан - родине П. Петрова - в связи со 125-летием со дня его рождения состоялось в августе 1991 г. народное празднество, положившее начало бурятской Гэсэриаде, посвященной

1000-летию эпоса «Гэсэр». Там же было освящено и поднято знамя Гэсэра, ставшее символом возрождения вековых традиций и обычаев, символом духовного единения и бессмертия народа, живущего на берегах священного Байкала.

Смуглолицый и высоколобый, среднего роста и крепкого телосложения, трудолюбивый и мудрый - таким запомнился землякам народный сказитель Пеохон Петрович Петров. Он любил родную речь, верил в магическую животворную силу поэтического слова и духовно был сродни эпическим богатырям Гэсэра, которые благодаря таланту улигершина воспряли из глубин тысячелетий во имя служения будущему. Жизнь сказителя - искорка быстрых мгновений. Песнь сказителя - пламень в сердцах поколений.

|

Метки: эпос бурятия буряты гэсэр гэсэриада улигершины пёхон петров |

Улигершин Папа Тушемилов |

Дневник |

Улигершин Папа Тушемилов (1877-1954) родился в улусе Нижний Мельхитуй (Баян Жалга) Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, принадлежал к олзоеву роду. Он знал, согласно записи С.П. Балдаева, свою родословную до 21 колена. Кроме сказительского мастерства П. Тушемилов хорошо владел искусством народной медицины: был известным костоправом, как его отец и дед. Это искусство, которое не каждому дано, улигершин перенял у них еще в юные годы и стал признанным знатоком народной хирургии.

Улигершин Папа Тушемилов (1877-1954) родился в улусе Нижний Мельхитуй (Баян Жалга) Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, принадлежал к олзоеву роду. Он знал, согласно записи С.П. Балдаева, свою родословную до 21 колена. Кроме сказительского мастерства П. Тушемилов хорошо владел искусством народной медицины: был известным костоправом, как его отец и дед. Это искусство, которое не каждому дано, улигершин перенял у них еще в юные годы и стал признанным знатоком народной хирургии.

П. Тушемилова можно назвать потомственным улигершином, так как все его предки, начиная с прапрадеда Пеэтрига, славились как знатоки народной поэзии, певцы и сказители. В доме Тушемиловых часто собирались земляки, а также специально приезжали из далеких улусов гости - видные улигершины. В зимнее время они до глубокой ночи рассказывали друг другу эпопеи, сказки, легенды. Папа с волнением, радостью, с какой-то внутренней гордостью и уже который раз слушал улигеры в исполнении отца, дяди Петхооба и дедушки Тушемила. Он не просто запоминал произведения (это давалось ему не так уж трудно), а учился мастерству исполнения, познавал тайны удивительно богатого словесного искусства и необычайно широкой поэтической и общественной деятельности народных певцов-сказителей.

Папа Михайлович,  будучи взрослым, вспоминал: «Когда мне было 15-16 лет, я перенял «Гэсэр» у своего дяди (старшего брата моего отца) Петхооба Тушемилова... Я рано начал состязаться в песнопении и исполнении улигеров...». Здесь чрезвычайно важно как знак преемственности поколений признание сказителя о своем непосредственном учителе - дяде Петкове (Петхообе) Тушемилове, который знал все «девять ветвей» сказания о Гэсэре и исполнял его только пением и речитативом, сопровождая их игрой на хуре. Именно от него и его земляков в 1890 г. М.Н. Хангалов записал «Абай Гэсэр Богдо хан», который стал первой полной публикацией унгинской версии Гэсэриады (1893).

будучи взрослым, вспоминал: «Когда мне было 15-16 лет, я перенял «Гэсэр» у своего дяди (старшего брата моего отца) Петхооба Тушемилова... Я рано начал состязаться в песнопении и исполнении улигеров...». Здесь чрезвычайно важно как знак преемственности поколений признание сказителя о своем непосредственном учителе - дяде Петкове (Петхообе) Тушемилове, который знал все «девять ветвей» сказания о Гэсэре и исполнял его только пением и речитативом, сопровождая их игрой на хуре. Именно от него и его земляков в 1890 г. М.Н. Хангалов записал «Абай Гэсэр Богдо хан», который стал первой полной публикацией унгинской версии Гэсэриады (1893).

Многое дало П. Тушемилову общение с улусными и приезжавшими сюда певцами-сказителями. Он особенно уважал и любил слушать произведения в исполнении крупного унгинского рапсода Эмнушки Хулугурова, почитаемого Г.Н. Потаниным, М.Н. Хангаловым, Я.А. и Н.С. Болдоновыми, которые записывали с его слов улигеры, песни, сказки.

П. Тушемилов уже с семи лет рассказывал сказки, легенды, улигеры, удивляя окружающих. Он учился игре на хуре и мастерству исполнения текстов от отца, деда и дяди Петхоба. Дед его Тушемил обладал прекрасным голосом, сочинял песни и всегда выходил победителем на состязаниях. П. Тушемилов хорошо усвоил традиции своей семьи и стал популярным во всем Приангарье певцом и исполнителем песен, сказок, улигеров. И.Н. Мадасон, записавший от него несколько ветвей улигера «Гэсэр», так характеризует его исполнение: «Папе Тушемилову непременно нужны были слушатели. Среднего роста, подвижный, с маленькими юркими глазами, он стремился блестяще показать свое знание старины, подчеркнуть свое «превосходство» над другими в исполнении песен, легенд, преданий… Исполнял «Гэсэр» П. Тушемилов красиво, то речитативом, то пением (голос, несмотря на преклонный возраст, был хорошим) и всегда вдохновенно».

По свидетельству с обирателя, сказитель знал более 10 крупных улигеров, более 60 сказок, многочисленные загадки, разные предания и шаманские заклинания. Прекрасно исполнял песни в сопровождении двухструнной скрипки, которую он использовал вместо хура. По данным Р.А. Шерхунаева, его эпический репертуар насчитывал свыше 30 крупных сказаний: «Аламжа Мэргэн» «Хараасгай мэргэн», «Алтан Шагай мэргэн», «Эрхэ-нюдэн мэргэн», «Хара зурхэн баатар», «Эрэ Тоохолой мэргэн», «Эрбэд Богдо хан» и др.

обирателя, сказитель знал более 10 крупных улигеров, более 60 сказок, многочисленные загадки, разные предания и шаманские заклинания. Прекрасно исполнял песни в сопровождении двухструнной скрипки, которую он использовал вместо хура. По данным Р.А. Шерхунаева, его эпический репертуар насчитывал свыше 30 крупных сказаний: «Аламжа Мэргэн» «Хараасгай мэргэн», «Алтан Шагай мэргэн», «Эрхэ-нюдэн мэргэн», «Хара зурхэн баатар», «Эрэ Тоохолой мэргэн», «Эрбэд Богдо хан» и др.

Обладая исключительной памятью, он воспринял исполнительские традиции бурятских сказителей в их классической форме, идущие, по крайней мере, с XVII-XIX вв. В своей же сказительской практике, продолжавшейся беспрерывно свыше шестидесяти лет, Папа Михайлович пропагандировал многовековое устное народное творчество бурят. При этом П. Тушемилов сконцентрировал в себе все лучшее, что было в деятельности предков-рапсодов, в одинаковой мере хорошо и с наибольшей полнотой знал произведения всех жанров бурятского фольклора. В свое время на обширной территории родного края он был непревзойденным мастером исполнения народных произведений.

Нохоева Л.И. Улигершин Папа Тушемилов. 1949

Известны несколько записей «Гэсэра» от П. Тушемилова. В ноябре 1940 г., в улусе Мельхитуй, на родине сказителя И.Н. Мадасон записал от него несколько глав из «Гэсэра»:

1) Раздор и война небожителей. Мор на земле. Сошествие Бухэ Бэликтэ на землю,

2) победа Абай Гэсэра над Лесным Пестрым тигром Охотор,

3) о болезни Гэсэра и уходе его жены Тумэн Жаргалан хатан к Абарга Сэсэн мангадхаю,

4) о войне с тремя шараблинскими ханами,

5) поход и победа над Гал Дулмэ ханом,

6) о китайском Гумэн Сэсэн хане. Общий объем стихотворной рукописи составляет 172 машинописных страницы. (Бурчина Д.А. Гэсэриада западных бурят. - Новосибирск, 1990. – С. 164-195.)

Наиболее полная запись сказительского варианта П. Тушемилова (8051 стих), состоящего из 11 «глав» (в нем отсутствует только глава о борьбе Гэсэра с Лобсоголдой мангадхаем), принадлежит Т.М. Болдоновой. Этот вариант, записанный в 1948 г., был издан в 2000 г. на двух языках при активном участии С.Ш. Чагдурова и Т.М. Болдоновой и стал памятником самому сказителю - Папе Тушемилову. Кроме того, у улигершина записывала «Гэсэр» Н.О. Шаракшинова (рукопись хранится у собирательницы). По свидетельству И.Н. Мадасона, со сказителем на его родине много занимался писатель Н.Г. Балдано во время подготовки им для издания литературного свода эпоса «Гэсэр». Тогда им была произведена запись двух глав – о войне Гэсэра с тремя шараблинскими ханами и о битве Гэсэра с Лойр-Лобсоголдой мангадхаем. Они были изданы отдельной книгой «Гэсэр» на бурятском языке под редакцией поэта Ц. Галсанова в 1941 г. в г. Улан-Удэ. (Шаракшинова Н.О. Героический эпос о Гэсэре. - Иркутск, 1969. – С. 39.)

П. Тушемилов посвятил всю свою жизнь изучению художественного творчества бурят и благородной миссии его пропаганды труднейшими средствами поэтического, вокального и музыкального искусства. Заслуги сказителя поистине неоценимы. Он был крупным деятелем бурятской национальной культуры. Верный сын своего народа и его великий певец, П. Тушемилов оставил нам богатое художественное наследие, а в душе своих соотечественников - неизгладимую память. Он по достоинству занимает видное и почетное место в славной плеяде Гомеров XX в., в истории мировой практики народных сказителей-певцов.

|

Метки: гэсэр гэсэриада улигершины буряты бурятия эпос папа тушемилов |

Дневник Budamshuu |

Дневник |

|

|

| Страницы: |