Без заголовка |

Зюганов предложил референдум о национализации минерально-сырьевой базы | Интересные новости

Зюганов предложил референдум о национализации минерально-сырьевой базы

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

"Я уверен, мы сумеем провести общенациональный референдум о национализации минерально-сырьевой базы и ключевых отраслей производства", — сказал Зюганов на митинге КПРФ, посвященном годовщине Октябрьской революции, который проходит на площади Революции.

По его словам, это позволит увеличить доходы бюджета РФ в два раза.

"Почему у нас 10% самых богатых захватили 87% национального богатства? Почему у нас социальное неравенство? Почему у нас полстраны живет на 15 тысяч и менее?" — добавил лидер коммунистов.

"Наша партия разработала реальную программу. Суть этой программы в двух словах заключается в том, чтобы развивать, а не воровать", — сказал Зюганов.

Лидер КПРФ также отметил, что ночью вернулся из Белоруссии, где в должность президента заново вступает Александр Лукашенко. Глава Белоруссии попросил поблагодарить Россию за поддержку того курса, который оказался самым эффективным и самым социально грамотным, отметил Зюганов.

Лидер КПРФ уверен, что надо все сделать, чтобы главные богатства России служили каждому человеку.

Руководитель коммунистов поздравил всех с праздником. "Да здравствует Великий Октябрь, да здравствует народ-труженик!" — отметил Зюганов.

Ранее зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сообщил, что КПРФ в день годовщины Октябрьской революции 7 ноября проведет серию акций, демонстраций и митингов по всей России. По его словам, лозунги этих акций касаются национализации, перехода от деградации к устойчивому развитию страны, поддержки науки и образования, принятия закона о детях войны и ряда других требований.

РИА Новости http://ria.ru/economy/20151107/1315633435.html#ixzz3qoG1nZfb

|

|

Без заголовка |

Эх, хорошо в стране российской жить! | АНТИСОВЕТСКАЯ ЛИГА

Эх, хорошо в стране российской жить!

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

- Смотришь по карте, где железная дорога. Едешь туда, ждешь, больше суток никогда не ждали. Поднимаешь руку со стаканом, останавливаешь локомотив. И машинист тебе за стакан спирта все емкости соляркой зальёт. Заправок же там нет. Дорог, в европейском понимании этого слова, тоже нет. Полторы тысячи километров можно проехать по проселкам и руслам рек и никакого жилья не встретить...

Там всё странно, в этой незнакомой нам России. Путешественники почти ничего не покупали в этой поездке, потому как - натуральный обмен.

- Мы набрали в дорогу старой одежды, спирта, перочинных ножей, сахару - и меняли на то, что нам было нужно. Один раз дал я мужику пятисотку, он отказался: "Нет, нам ваших денег не надо. Что у вас есть из полезного? Сахар? Спички?" Как у папуасов - можно на перочинный ножик или старую куртку выменять мешок кедровых орехов... Конечно, иногда они выезжают в мир. Одна бабка, например, раз в два года ездит получать пенсию за 800 километров. Она знает, когда идет лесовоз, садится к машинисту и едет до развилки. Там на следующий день пересаживается на кукушку и едет до поселка, где получает деньги и ждет обратной оказии. Все путешествие за пенсией у нее занимает месяц.

Но самое интересное то, что в этом путешествии мой новый знакомец добрался до мест, где керосин жгут по праздникам, а в обычные дни освещают дома лучиной. Он даже выменял у них на свою старую куртку светец. Это, если кто не знает, такая кованая рогулька, куда закрепляется лучина.

- Мне не только светец дали, но и плошечку под него, куда наливается вода, чтобы угольки и пепел в туда падали. И вдобавок научили лучины калить.

- Что значит "лучины калить"?

- Ну простую березовую лучину в светец сразу не вставляют, она будет гореть неравномерно, коптить начнет, да и сгорит почти сразу. Поэтому лучины сначала калят в печи - разгребают угли и кладут лучины на горячий под, чтобы они прокалились и стали коричневыми. Вот тогда лучины горят хорошо.

- Это какой-то пиздец. Впервые слышу, чтюбы в 21 веке люди лучины жгли... А что они там носят, чем моются, где берут металл?

- Моются золой и чистотелом, ходят в баню. Носят, что с большой земли случайно попало. Например, мужик, у которого я светец выменял, носил свой армейский бушлат или спецовку, не знаю, как назвать - со знаком радиационной опасности на спине. А представьте его ботинки! У них вместо подметок - автомобильная покрышка. Ну а ножи и прочие металлические предметы куют, у них кузнец есть. Слава богу у нас по северам этого металла валяется..

- А документы у них вообще есть?

- Я не интересовался. Но что касается лучин, то это как раз не очень и удивительно, так далеко ехать не надо, чтобы лучины увидеть - у нас в полутора тысячах километров от Москвы лучинами дома освещают.

- Где?

- В Карелии. Там в глухомани нет электричества, поэтому люди не знают, что такое телевизор, холодильник. Колбасу они впервые увидели, когда я им показал...

|

|

Без заголовка |

Притча о добродетели | Политик

Чем выше поднимался старец на вершину, тем прозрачнее и чище ощущался воздух вокруг.

Ступив на последний камень, старик удивленно ужаснулся: на самом краю небольшой горной лужайки, вдали от человеческого житья, на фоне восходящего солнца стояла молодая женщина.

Утренний ветерок развивал ее длинные пряди волос и ворошил её ниспадающее складками черное одеяние.

Не скрывая восхищенного взгляда от женской красоты, старец вышел на середину горной лужайки покрытой редкой изумрудной травой с белыми хлопьями горных эдельвейсов.

В стороне сидела молодая женщина в белом одеянии и вопросительно смотрела на него.

Как бы отвечая ей и объясняя своё присутствие на вершине, старец присел рядом и, отдышавшись, произнес:

- «Я решил уединиться, уйти от мира корыстолюбия и празднословия, осознать причины и глубину опустошения. Почему общественное, да и религиозное самосознание совершенно непотребно нашему обществу.

Религия унизилась до чего-то в роде - служения Изиде. И главная тема - это мамона.

Головокружительная роскошь, пышность, проявляемая всюду с каким-то безумным увлечением, скрывает нищету нравов, носители Кардена бранятся как портовые грузчики.

Забота об общественном благе, не говоря уж, об его преумножении его, становится такой же редкостью, как петушиные бои.

Никто не стыдится жить на чужой счет. Людей ценят не по тому, на что они способны и что могут сделать, а лишь по тому, сколько они имеют.

В брачных делах деньги решающий критерий. Другой скверный признак времени – упадок семейной жизни, пренебрежение домашним очагом».

Старец замечает в глубине ниши скалы еще одну фигуру женщины.

- «А кто вы и ваши подруги»? – вдруг спросил старец женщину в белом.

- «Я,.. Правда,.. подруга Совесть - прикорнула и Честь, что в одиночестве стоит»…

После многодневного молчания пути, чувствуя потребность выговориться, старец продолжил:

- «Тридцать серебренников» стали уделом или мечтанием поколения. Патриотизм пал и только временами его возбуждают спиртными напитками или дозированной каплей истины.

Показательная бравада парадов и приёмов не шевелит ни чувств, ни мысли благородной.

- «Третий Рим»… - медленно произнес он и задумчиво продолжил: - «Мы римляне худшего периода римской истории, погрязшие в роскоши и до нельзя изнеженные. Единственный идеал наш — деньги. Храбрость настолько выродилась, что мы оправдываем трусость и предательство.

Вместе с косой и шпагой, по-видимому, бесследно исчез и рыцарский образ мыслей. Как в мужчинах нет больше сдержанности, так в женщинах нет утонченной скромности.

В искусстве нас не влечет к себе прекрасное, и мы всецело отдались грубому реализму. Всякая тема считается пригодной для семейной, дружеской беседы, наряду с пошлыми сплетнями свободно обсуждаются и самые рискованные вопросы из интимной сферы»...

- «Как долго вы скитаетесь»? – спросил он, по-прежнему обращаясь к женщине в белом.

- «Шестой десяток лет, как Честь одела траур, в изгнании далёком мы теперь»… ответила Правда и складка печали опустилась на ее лицо.

После длительного молчания, Старец повернувшись к долине и как бы в назидание - громко произнёс:

- Как прав был Гельвеций, когда предупреждал:

«Добродетели покидают те места, откуда изгнана истина»...

|

|

Viewtrakr (WaveScore). Социальная сеть нового поколения. Заработок без вложений от 13 лет и выше |

Viewtrakr (WaveScore). Социальная сеть нового поколения. Заработок без вложений от 13 лет и выше

|

|

Без заголовка |

О людях и животных | Крылья, лапы, хвост.

О людях и животных

История первая.

У моей знакомой есть кошка. Кошка беспородная, но красивая и невероятно компанейская, любит людей и совершенно их не боится. Подруга живёт на втором этаже, поэтому кошка периодически выходит погулять.

Она, конечно же, стерилизована и выходит просто побродить и пообщаться. Тут погладят, там погладят - короче, не кошка, а звезда.

И вот однажды подруга купила ей очередной противоблошиный ошейничек. Да не чёрный, как обычно, а красивый, красненький, из дорогих. Смотрелся он качественно и ярко.

Кошка вышла с ним погулять ровно два раза. А на третий - вернулась без ошейника. Ошейник не мог расстегнуться или сползти, ни крепление, ни объём кошачьей головы не позволяли.

Его просто снял какой-то милый человек. Не знаю, наверное, понёс домой, на своего кота.

Просто сняли с кошечки ошейник. Бывает и так. Люди.

История вторая.

Её давным-давно рассказала мне другая знакомая, а я вот недавно с ней общалась и вспомнила.

Завела он, в общем, собаку. Ну как завела… случайно. Ей её подарили, а так-то она, конечно, не собиралась держать никаких собак (никогда не дарите животных!).

Но подруга поначалу обрадовалась.

Собака - подрощенный щенок, был вполне себе хорошеньким. Правда, беспородным. То есть, частично определённый экстерьер был: на маму-спаниеля случайно сделал садку папа-дворянин. Это было известно от людей у метро, по весьма символической цене продавших щенка дарителю (да и видно по собаке, что дело нечисто), но ведь метис даже самой качественной собаки породы не имеет.

Впрочем, для подруги это было неважно.

Проблема, собственно, была в другом: во времени. Ну не вписывалась собака в плотный рабочий график, ну никак.

Хотя поначалу подруга решила, было, оставить собаку и с энтузиазмом взялась за воспитание щенка. Конечно, сразу же сходила с ним к ветеринару, и прикупила ему приданого.

Раскошелилась, надо сказать, неплохо: мисочки, прессованные косточки для зубов, пару пищащих игрушек, ошейник противоблошиный, ошейник обычный. А также хороший, крепкий поводок-рулетку и лежанку. На качестве - не экономила, всё-таки, эти предметы нужны надолго.

Правда, через неделю стало понятно: нет, никак.

Щенок был всем хорош, но времени на него просто катастрофически не было, да и уходить утром на работу, оставляя его запертым одного в квартире, было невозможно: он скулил, а сердце разрывалось.

Короче, как ни старалась она уместить в одну корзинку и работу, и собаку, да ничего не выходило.

Щенка решено было отдать. И подруга занялась поиском хороших рук.

На удивление, буквально через пару дней такие руки были найдены. Родственники одной из приятельниц как раз собирались заводить собачку и были согласны на метиса, лишь бы хорошенький.

Приехали знакомиться буквально всей семьёй: папа, мама, дочка лет десяти.

Щенка затискали: понравился очень.

Стали собираться.

И подруга абсолютно бесплатно - то есть, вообще бесплатно - отдала с собакой всё её приданое. И мисочки, и игрушечки, и оба ошейничка, и поводок. И лежанку тоже отдала. Даром.

Она никогда не была мелочной и рассудила, в принципе, правильно: всё покупалось для этого щенка, пусть с ним и будет. Ну чё вот это вот б/у распродавать, не с последних же денег покупала, не нуждается.

К тому же, ей собаки не видать, а людям проблем меньше - уже ничего не нужно покупать, кроме корма.

И с чистым сердцем отдала щенка. Со всем приданым.

Первое время те люди даже пару раз передавали ей через приятельницу приветы и короткие рассказы про то, как замечательно щенок освоился в квартире.

Прошло месяца два.

Мир очень, крайне тесен.

Она встретила щенка буквально на другом конце города, совершенно случайно - приметила по необычному пятнышку. Обрадовалась, решила подойти, погладить.

Только вот вела собаку совсем другая женщина, не та мать семейства, которая приезжала с семьёй его забирать.

Но мало ли, сколько их там живёт в квартире.

Короче, подошла и поздоровалась, перекинулась парой фраз, и от удивлённой женщины узнала, что, во-первых, та не имеет отношения к забиравшей семье.

А во-вторых - она вообще ни сном, ни духом, что у щенка когда-то был ещё хозяин.

И да, отдали ей собаку, как оказалось, именно из той самой семьи с десятилетней девочкой.

Нет-нет, собака вела себя прилично, взрослые на неё не жаловались, просто сказали, что вот, приобрели, а нет возможности держать. Правда, девочка как-то случайно сболтнула, что они просто решили завести настоящего спаниеля с родословной… чем заслужила суровый родительский взгляд.

А женщина с радостью взяла. У неё недавно умерла своя, тоже беспородная.

Но это ладно. То есть, не ладно (если речь идёт о мотиве), но всё же…

Речь сейчас не об этом.

Речь о том, что слово за слово и подруга, посмотрев на новый ошейник, поинтересовалась, мол, а из моего ошейника он вырос уже, да? Вроде ж не должен был, на вырост покупалось, с запасом.

Женщина удивилась ещё больше.

Потому что собаку ей отдали, что называется, абсолютно голой.

И даже словом ей не намекнули, что к собаке прилагается что-то ещё. (Хорошее дело - "что-то"! Можно сказать - всё!)

А вот так. Та семья, выходит, просто оставила себе все собачьи вещички. Собаку отдали, а о приданом скромно умолчали.

Похоже, рассудили, что незачем тратиться на приданое для новой собаки, когда всё есть. Красивое, новенькое, недешёвое.

Конечно же, подруге стало крайне неприятно от этого факта. Вроде как, она от чистого сердца, а тут такое...

И она буквально настояла на том, что всё это надо бы вернуть. Хоть сама новая хозяйка, особа, видимо, крайне неконфликтная, и махнула рукой, мол, пусть им будет, раз люди такие, что поделаешь...

Но подруга, что называется, закусила удила.

Она здраво рассудила, что новая хозяйка бойцовских качеств явно не имеет, взяла у неё телефон, обещала привезти всё, как вернёт, и они распрощались.

Она позвонила тем людям. Сказала прямо: мол, ладно, что вы отдали собаку, не имею права судить, но раз уж так - хотелось бы забрать и то, что к собаке прилагалось. Оно ведь принадлежит собаке, а не вам.

Отец семейства, с которым она общалась, попытался выкрутиться, типа, какая вам разница, что стало с вещами? Вещи вы отдали? Отдали. Собака пристроена? Пристроена. Не на улицу же выкинули!

А вещи новая хозяйка сама пусть купит. И вообще - вам теперь какое до этого дело?

Пришлось ругаться. За время разговора один раз там даже кинули трубку. Подруга в смс пообещала узнать их адрес и прийти уже с полицией и заявлением о краже. Мол, чеки остались!

Конечно, это был блеф. Но подействовало.

Ей перезвонили спустя минут десять.

Раздражённый голос теперь уже матери семейства очень недовольно сказал, что она может подойти на такую-то остановку через полчаса. Так и быть, вернут ей вещи, раз она такая.

Через полчаса на нужной остановке мамаша буквально швырнула ей пакет. С фразой "И чтоб вы нам больше не названивали!".

Растерявшись от такой уж наглости подруга даже не стала сразу всё проверять. Да и лежанка собачья была утрамбована свёрнутой сверху, не очень удобно копаться внутри плотно набитого пакета.

Позвонить ещё раз, всё же, пришлось.

Дома обнаружилось, что в собачьем приданом не хватает двух вещей: противоблошиного ошейника и поводка-рулетки.

За противоблошиный она решила не бороться, фиг бы уже с ним, пусть носит их новая собака. Но вот рулетка…

Понятно было, почему не вернули именно её.

Она была самым дорогим предметом в наборе, после лежанки. Но если лежанка была достаточно большой и её отсутствие было бы заметно уже в момент передачи вещей, то рулетку они просто, видимо, специально не вложили в набор. Обычный ошейник там, кстати, был. И даже пищалки вернули.

Трубку не брали несколько раз. Потом таки взяли. Наверное, не решились просто внести в чёрный список. Или не смогли.

Дама на том конце провода недовольно заявила, что рулетка у них потерялась. И попыталась обвинить подругу в мелочности.

После очень короткого, но металлического разговора, в котором подруга ещё раз напомнила про возможные проблемы, рулетка внезапно нашлась. Ну а как же!

Пришлось встречаться снова. На этот раз молча. Видимо, по глазам подруги та баба поняла, что вот только ещё что-то скажи...

И собачье приданое благополучно вернулось к щенку. Сейчас он уже взрослый и с ним, вроде, всё в порядке.

Короче, вот такие приключились истории.

Про животных.

А люди… люди бывают всякими.

________

Екатерина Безымянная

|

|

Видео-запись: Без заголовка |

|

|

Viewtrakr (WaveScore). Социальная сеть нового поколения. Заработок без вложений

Регистрируйтесь!!!!!!!!!

|

|

|

Без заголовка |

Ростислав Ищенко. Россия против США: сотрудничество вместо подавления | Политика

Ростислав Ищенко. Россия против США: сотрудничество вместо подавления

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

Анализируя последние международные события, Ростислав Ищенко доказывает, что промежуточный финиш в российско-американском противостоянии оказался за Россией.

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования

Стратегия Америки была более глубокой, чем кажется на первый взгляд. Жертвуя качеством, а в некоторых случаях уступая и инициативу, Вашингтон был намерен втянуть Россию в серию конфликтов, которые позволили бы представить ее в качестве единственной и неповторимой угрозы миру во всем мире, непредсказуемого агрессора, единственным политическим аргументом которого является военная сила. Это должно было лишить Россию союзников, сплотить вокруг США (как единственного защитника от агрессии ракетно-ядерного монстра) страны, обладающие контрольным пакетом в мировой экономике и боящиеся военной угрозы своему благополучию.

Главная угроза России исходит извне — США пытаются создать в стране разрушительное оппозиционное движение, для которого нет внутренних причин, иначе экономный Вашингтон не тратил бы на выращивание хоть какой-то оппозиции десятки миллиардов долларов.

Коротко я бы назвал выигрышную политико-дипломатическую стратегию России стратегией Минска. Конечно, термины "Минск" и "Минск-2" являются не самыми популярными у донбассоцентричной части российского политического актива, акцентирующего внимание на гибели русских Донбасса, на попытках нацификации подрастающего поколения, на агрессивности киевского режима, мечтающего дестабилизировать Россию и т.д. и т.п.

На деле Минск является локальным, но наиболее концентрированным выражением российской внешней политики. В его рамках легко определяются следующие базовые моменты внешнеполитической стратегии Москвы:

Почему? По одной простой причине. К 2010 году США, конечно, смертельно надоели своей наглостью не только России, но и всему остальному миру, включая своих ближайших союзников.

Ну а голой военной силой переформатировать мир под себя еще ни у кого не выходило. Те же США добились наибольших успехов, когда в них верили как в справедливого арбитра и подчинялись добровольно. А как только начались Афганистан, Ирак, Югославия, Ливия, Сирия — возникли и проблемы с вассалами, союзниками и партнерами, которые не рисковали бунтовать открыто, но изящно саботировали многие американские инициативы, перенапрягая военные силы, экономику и финансы США.

|

|

Без заголовка |

Запуск системы «Арктика» отложили из-за санкций Госдепа | Back in the USSR

Запуск системы «Арктика» отложили из-за санкций Госдепа

Технологические санкции в отношении России со стороны США обусловили перенос сроков создания и запуска космической системы «Арктика», пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского.

«Пришлось переделывать часть аппаратуры в связи с санкциями», – пояснил он. По его словам, аппараты «Арктики» предполагалось более чем наполовину собрать из импортных, в том числе американских комплектующих – не приборов (они российские), а транзисторов, микросхем и прочих деталей.

Практически на все эти детали установлено ограничение: они могут поставляться России только с разрешения Госдепартамента США, который в последнее время последовательно отвечает отказом. Эксперты космической отрасли отмечают, что проблемы с этим начались еще до событий на Украине – на фоне ситуации с Эдвардом Сноуденом и Сирией.

По контракту космическая система «Арктика» должна была заработать к 25 ноября 2015 года (к этому сроку спутник предполагалось уже вывести на орбиту), однако в проекте Федеральной космической программы на 2016–2025 годы теперь значатся новые даты запуска первого аппарата «Арктика» – 2017 год (второй спутник – в 2019 году, третий – в 2020-м, четвертый – в 2021-м).

Вообще, тема импортозамещения - болезненная. И у многих возникают вопросы... Например, лидер партии социал-демократов Сергей Миронов задается вопросом, почему до сих пор не дана оценка так называемым, "либералам", которые чуть не развалили странув 90-е, и почему до сих пор либералы 90-х находятся в команде премьера? В его блогах, Миронова много таких вопросов. А ответов нет... Сам Миронов отвечает пользователям - типа, ну а что я сделаю..

На абсолютную правду не претендую, это больше подсказка, а дальше думайте сами.

Мысль была высказана Н. Стариковым, и мне показалась очень реалистичной, поэтому практически цитирую вам.

Итак, скоро крах доллара, крах сша, и вообще глубокий кризис в мире. Достанется всем, в том числе и России, слишком все взаимосвязаны. То есть могут быть (и скорее будут) некоторые ухудшения.

Если перед этим всех либералов выгнать из правительства, то когда станет хуже, они громко завопят, мол, вот видите, нас нет и всё покатилось под откос, а если бы мы в правительстве были, всё бы было отлично. И наоборот: когда начнётся кризис и немного поплохеет, можно будет со спокойной совестью сказать что это из-за либералов, и выгнать их поганой метлой, как раз незадолго до улучшения ситуации, чтобы выглядело как будто улучшение наступило после смены правительства.

|

|

Без заголовка |

Почему правительство не хочет развивать сельское хозяйство | Back in the USSR

Почему правительство не хочет развивать сельское хозяйство

Почему правительство не хочет развивать сельское хозяйство, и кто спекулирует на продовольственной безопасности

Константин Бабкин, президент ассоциации «Росагромаш», председатель Федерального совета ВПП «Партия дела» — об экономическом конфликте в России, аграрной политике правительства, налоговых маневрах и о том, как и где заработать российскому крестьянину.

Ростислав Ищенко: Гость «Открытой студии» — Константин Бабкин, президент ассоциации «Росагромаш», председатель Федерального совета ВПП «Партия дела».

Константин Анатольевич, на Валдайском форуме президент Путин констатировал пребывание России в состоянии экономического конфликта с западными партнерами. Следовательно, можно ожидать, что будет продолжаться политика импортозамещения и в аграрном секторе тоже. Если в ближайшем будущем политическая ситуация не изменится, то мы реально можем ожидать расцвета каких-то отраслей собственной экономики, помимо аграрного сектора? Или нам следует готовиться к серьезным трудностям?

Константин Бабкин: Сложно сказать, к чему надо готовиться. Действительно, аграрный сектор выиграл от нынешней экономической, политической обстановки. Мы как сельхозмашиностроители ощущаем это: например, продали на 20% машин больше, чем в прошлом году, а по ощущениям маркетологов в 2016 ожидается такой же рост. Это тем более впечатляет, что наш рост происходит на фоне общемирового спада сельхозмашиностроения. В Европе уже второй год продажи машин падают на 10%, в Америке на 25%. Два года назад в Северной Америке сельхозмашин продавалось вдвое больше, чем сегодня.

Российский подъем объясняется отчасти тем, что у крестьян есть оптимизм, есть деньги, они вкладываются, готовятся наращивать производство. С одной стороны, да, сельское хозяйство, настроенное на развитие, на импортозамещение, выигрывает. Речь на Валдае — взвешенная, грамотная, предлагает: давайте производить. Но за несколько дней до этого Центробанк половину бюджета России за октябрь послал в Америку на сохранение в Стабфонд, накупив облигаций США. С одной стороны, декларируется, что давайте вкладывать деньги в развитие, а левая рука посылает их в Америку, забирает у крестьян, у промышленности, как это уже делается 2,5 десятилетия. Потом говорят, что мы защищаем наших крестьян, давайте производить «мраморную говядину», молоко, сыры. Кстати, когда Путин на Валдае призывал к расширению импортозамещения, с нескольких предприятий в Швейцарии были сняты санкции, им открыты двери для импорта сыров в Россию.

Потенциал сельского хозяйства, российской экономики большой, он начинает реализоваться, но политики, внятной стратегии, нацеленной на его реализацию, нет. Прочитал новость, что через пару лет пошлина на экспорт нефти будет сокращена на 30%. Это значит, что с еще большим свистом сырая нефть будет улетать из страны: не перерабатываться здесь, не идти на поддержку несырьевого сектора. Риторика есть, но последовательных действий нет, скорее, отдельные шаги. Продолжается чубайсо-гайдаровская политика, направленная на то, чтобы встроить Россию в общемировую экономику на правах сырьевого придатка.

Р.И.: За последние пять лет на 40% выросла внутренняя переработка нефти. Если эти заводы построены, то понятно, что они будут наполняться. Если динамика сохраняется, то еще через 5 лет, к тому времени, как пошлина опустится, можно ожидать, что и на 80% увеличится переработка нефти внутри страны.

К.Б.: А зачем пошлину снижать, в чем логика?

Р.И.: Насколько я понимаю, если пошлины повышались, то это делалось для того, чтобы создать условия для переработки у себя в стране. Если переработка уже есть, то очевидно, что пошлину можно снизить.

К.Б.: А зачем ее снижать?

Р.И.: Потому что она нужна, если есть переработка?

К.Б.: Чтобы был перепад, чтобы здесь энергоресурсы в России стоили дешево. У нас налоговый маневр постоянно проводится последовательно уже лет 15. В чем его смысл? Повышаются налоги на производство энергоресурсов, на добычу полезных ископаемых, акциз на производство бензина и других нефтепродуктов. С повышением этих налогов повышается внутренняя цена на нефтепродукты, на электричество, на энергию, на все несырьевые товары, соответственно, которые потребляют энергию. При этом последовательно снижается экспортная пошлина на нефть. Нам делают энергоресурсы все дороже, при этом подгоняют внутренние цены на нефть, на наши природные богатства к мировым, лишая наш несырьевой сектор естественного конкурентного преимущества.

Р.И.: Если переработка увеличивается, и пошлина снижается, значит, нефть выгодно перерабатывать здесь.

К.Б.: Почему? Не факт. Мощности — это не значит, что ее выгодно перерабатывать. Построили мощности и написали на бумажке, что построили.

Р.И.: Если бы снижение пошлины приводило к вымыванию нефти с внутреннего рынка, что происходило в 90-е годы, то тогда было бы понятно, что надо пошлину повышать. Если нефть на внутреннем рынке остается и перерабатывается…

К.Б.: Но при этом энергоресурсы стоят дорого.

Р.И.: То логика запретительной пошлины исчезает…

К.Б.: Пошлина для этого большая нужна, чтобы здесь они стоили дешево, чтобы несырьевой сектор использовал эти ресурсы, производил мебель, книги, телевизоры в более комфортных условиях, чем там, «за речкой». Тогда мы сможем использовать наши преимущества. А если мы будем говорить, нет, вывозите, пожалуйста, а покупайте по мировым ценам, а лучше даже дороже, как это сегодня происходит, естественно, здесь никто производить телевизоры не будет.

Р.И.: Нефть у нас дешевле мировых цен.

К.Б.: Бензин у нас дороже, чем в Америке. Электричество вдвое дороже, чем в Канаде.

Р.И.: Бензин в Америке всегда был дешевле, если мы будем сравнивать с Европой.

К.Б.: Что значит всегда? Америка импортирует нефть, а мы экспортируем все больше и больше. А если сравнивать с нефтедобывающими странами, которые грамотно используют свое преимущество, то у нас бензин стоит гораздо дороже.

Р.И.: На Валдае было сказано, что в структуре нашей экономики сырьевые ресурсы в ВВП занимают около 20%. А в Саудовской Аравии 80%. Следовательно, мы не можем строить нашу экономику, пошлины и прочее по тем же принципам, по которым строят нефтедобывающие страны Залива.

К.Б.: У меня есть недопонимание с правительством, и с вами, очевидно. Вы считаете, что нефть у нас, якобы, составляет маленькую долю, а на самом деле большую, далеко не 20%, поэтому давайте сюда продавать ее подороже и побольше экспортировать. Мне кажется, что эта логика ведет к деградации промышленности и сельского хозяйства. Поэтому потенциал будем реализовывать попозже.

Р.И.: Давайте поговорим о том, что у нас общее, а не о том, что у нас различное.

К.Б.: Нет, о различиях тоже надо говорить.

Р.И.: Вы говорите, что в этом году увеличились продажи сельскохозяйственных машин. Насколько я понимаю, если увеличивается продажа, то увеличиваются производственные мощность или они более полно загружаются.

К.Б.: Более полно загружаются.

Р.И.: Вы же говорите, что мы не знаем, как будет на следующий год, через год и т. д. Получается, что нельзя реально планировать, будет ли у нас дальше позитивная динамика или негативная по той же динамике продаж? Я почему спрашиваю. Сельское хозяйство не резиновое, количество крестьянских хозяйств не увеличится. Т.е. на каком-то этапе они купят столько машин, сколько им надо, и перестанут покупать. Кроме того, у вас конкуренты из Белоруссии.

К.Б.: Есть.

Р.И.: Они тоже будут стараться увеличить свою долю на этом рынке. Например, раньше они активно работали на Украине, а сейчас в связи с кризисом они там ничего продавать не могут. Там просто никто не будет покупать, денег нет. Поскольку производить они меньше не будут и в США тоже продавать не будут, значит, они повернутся сюда и будут продавать здесь. Тем более, если появляется спрос в сельском хозяйстве. А если мы ничего не планируем, не знаем, как будет на следующий год…

К.Б.: Мы планируем работу заводов. Сейчас «Россельмаш» закладывает рост производства на 20%, исходя из конъюнктуры. Но при этом мы должны быть готовы к серьезному падению. Мы зависим от многих факторов, которые сложно предсказать. К этим факторам не относятся ни цена на нефть, ни погодные условия, ни санкции. На 90% неопределенность сеют решения нашего правительства и регулирующего банка. В этом году рост был благодаря программе, по которой субсидируется четверть стоимости техники для наших крестьян. Будет эта программа в следующем году, сколько на нее будет выделено денег, какая будет скидка — мы не знаем. А от этого очень много зависит, соответственно, если денег не выделят, то будет большое падение. Включат ли в эту программу белорусскую технику, а такие желающие есть, если да, то у нас будет падение и сокращение. Центробанк может поднять учетную ставку, мне его логика непонятна, могу представить, что он опять в 2 или 3 раза поднимет свою ключевую ставку. Если он это сделают, то у крестьян не будет кредита, произойдет очередной этап падения. Пока мы живем в условиях неопределенности, но что поделать. Все равно мы можем оценивать мотивы, которыми руководствуется наше правительство, и мы надеемся, что будет рост. Хотя нет стратегии, но есть такие раздражающие факторы: если с нашими руководителями холодно разговаривают на Западе, значит, наверное, они наши контрсанкции снимать не будут, поэтому, наверное, это будет хорошо для нашего производства.

В отношении Украины вы правы, там сейчас рынок практически не существует: только 3% сельхозтехники от того, что покупалось в мирное время. Белорусы конкуренты, но вы упомянули, что они в Америку технику продавать не будут. Знаете, комбайны не будут, а трактор «Беларусь» в Америке и Канаде известен. У канадцев есть шутка, что мы всегда знали трактор «Беларусь», а страну не знали. У нас такое ощущение, что когда страна Беларусь появилась, ее назвали в честь трактора. Такая шутка. Т.е. в Белоруссии тракторы продаются, весь мир их знает. Может быть, если какая-то девальвация произойдет, или будут предприняты какие-то субсидии Белоруссией, Таможенным союзом, то можно увеличить продажи белорусской и российской техники в Америку, в том числе.

Р.И.: Есть потенциал выхода не только на внутренний, но и на внешний рынок?

К.Б.: В этом году экспорт сельхозтехники из России вырос в 2 раза, и я не удивлюсь, если на следующий год он еще подрастет вдвое. Потому что, действительно, потенциал есть, технику все больше и больше вновь признают на внешних рынках. Поэтому в отношении планирования, да, все такое сложное, неопределенное, но планировать надо все равно.

Р.И.: Чтобы правительство принимало решения, которые удовлетворяли бы сельхозпроизводителей, надо их, как минимум, лоббировать. А для того, чтобы их лоббировать, надо при построении стратегии своего развития понимать, мы рассчитываем больше на внутренний рынок, или, как вы говорите, есть потенциал значительного присутствия на внешнем рынке. Все-таки, это разные решения.

К.Б.: Почему? Это взаимодополняющие решения. Мы должны доминировать на внутреннем рынке как производители, и наше сельское хозяйство должно здесь зарабатывать деньги. Сельхозмашиностроение имеет здесь надежную базу, и при этом постоянно проводить экспансию на внешние рынки.

Р.И.: Когда я прихожу в правительство, я ему говорю, что я собираюсь увеличить продажи сельхозмашин на внутреннем рынке, поэтому мне надо, чтобы наши крестьяне получали кредиты. А если я собираюсь продавать американским крестьянам, то мне все равно, получают наши крестьяне кредиты или нет.

К.Б.: Ну не правда. Надо и здесь стремиться побольше продавать, постоянно заботиться об экспорте. Эти вещи друг друга усиливают. Чем больше ты продаешь здесь, тем конкурентоспособнее становишься там, потому что крупное производство делается более дешевым, ты можешь больше вкладывать в развитие своего продукта и становишься сильнее на внешних рынках.

Р.И.: Некоторые политические, экономические, финансовые решения правительства, направленные на поддержку экспорта, могут автоматически работать против увеличения продаж на внутреннем рынке?

К.Б.: Нет, не могут.

Р.И.: А как вы только что про нефть рассказывали?

К.Б.: Секундочку, есть нефть, а есть несырьевые товары. Экспорт исчерпаемых ресурсов стимулировать не надо, а максимально их использовать здесь, сделать так, чтобы они стоили дешево. Грубое сырье должно оставаться в России, а переработанная продукция, возобновляемая, должна доминировать здесь, и мы должны стремиться завалить ею весь мир.

Р.И.: На днях Владимир Владимирович Путин заявил, что надо окончательно выходить из долларовых внутренних расчетов. Я, честно говоря, не совсем понимаю, что значит выходить из долларовых внутренних расчетов, по-моему, в России давным-давно все расчеты производятся в рублях.

К.Б.: Это у нефтяников свой мир, они в долларах меряются. Сельхозтехника, конечно, за рубли продается.

Р.И.: Но, насколько я понимаю, если российская экономика продолжает отрываться от доллара, то она суверенизируется, становится более самостоятельной. В вашем секторе это дает позитивные ожидания или все равно?

К.Б.: Все равно. Это сам по себе правильный шаг, который ничего не даст. В нашей отрасли никто долларами между собой внутри России не рассчитывается, поэтому никакого эффекта мы не ожидаем. Другое дело, что строить свою независимую финансовую систему, перестать посылать свои деньги в зарубежные облигации — это правильно. Если нефтяники перейдут на расчеты в рублях, то, наверное, тоже будет позитивно. Если мы с вами, два нефтяника, торгуем нефтью за доллары — это значит, что у нас есть счета в американских банках, т.е. мы когда-то вывезли нефть туда, нам записали нолики на счета, и мы этими ноликами друг с другом перекидываемся. Фактически мы дали кредит нашим заокеанским друзьям, и теперь этим кредитом между собой обмениваемся. Давайте вернем нефть, которую мы ранее вывезли, обнулим наши счета и будем торговать, когда наши счета будут здесь, в Центробанке, в рублях. Наверное, это шаг, направленный на независимость, на поддержание собственной валюты, возвращение ценностей сюда. Это правильно. Но этот шаг должен сопровождаться и многими другими изменениями налоговой системы, политики регулирующего банка, поддержкой экспорта.

Р.И.: Существующий системный кризис приводит к постепенному размыванию США как политического и экономического гегемона. Резкий крах американской экономики бумерангом бьет по всему миру. Сейчас, когда отношения ухудшаются, Россия начинает предпринимать активные контршаги. В частности, снижение роли доллара в российской экономике приводит и к снижению доллара как единой мировой резервной валюты. Особенно, если мы начнем еще нефтью за рубли торговать. Следовательно, мы выходим на этап, когда мягкое приземление может не получиться в США, а все это рухнет с большим грохотом и треском, и камни нам в окна тоже полетят. Нам как лучше? Соломку подстелить там, где США будут падать, или падающих толкнуть?

К.Б.: Я не верю в крах США. У нас же там заводы в Канаде и в Америки. Там грамотные ребята сидят и политики грамотные, предприниматели. Там дух, направленный на позитив и на созидание производства. Не грохнется Америка, там гораздо более комфортные условия для производства, занятий бизнесом. Очень сильная страна, способная к обновлению. За Америку я бы не переживал. А на вопрос, бояться ли нам дедолларизации, бояться ли слишком резких шагов, я бы не стал, а просто спокойно реализовывал наш потенциал. Создавал бы здесь комфортные условия для производства, сделал бы страну сильнее в технологическом, экономическом плане. Забота об Америке нас не должна никак трогать: о себе надо заботиться.

Америку слушаться не надо, не надо воевать, но можно и повоевать, если о принципиальных вещах стоит вопрос. Надо строить нормальные условия здесь, чтобы у них все было хорошо, а у нас еще лучше. Не надо задирать, например, ключевую ставку, а сделать ее крайне низкой, как в Америке, 0,5% годовых.

Р.И.: Очень низкая ключевая ставка привела к росту в США пузырей, которые погрузили их в кризис.

К.Б.:Нам бы здесь такой кризис. Сравните уровень жизни, развития, промышленности.

Р.И.: Но, по их мнению, они находятся в кризисе потому, что ключевая ставка снижена. Федеральная система последние 5 лет работает над ее повышением. Хотели хотя бы до 5% ее довести. Не получается, не могут. Потому что американская экономика находится в таком состоянии, когда повышение резервной ставки потенциально могло бы ее вылечить, но с прохождением очень серьезных кризисных явлений.

К.Б.: Давайте Набиуллину им пошлем, она 25% влупит, 50%… А мы же не боимся кризисных явлений, нас лечат через убийство промышленности.

Р.И.: Не слишком ли быстро мы из доллара бежим?

К.Б.: Если Америка быстро рухнет, и на нас упадут обломки — не страшно.

Но выход из доллара — это важный, но далеко не единственный шаг, который надо сделать. Стержнем экономической политики сегодня должно служить несырьевое производство в сельском хозяйстве и в промышленности. Все, что нужно сегодня для этого, нужно делать. Выходить из доллара, обнулить или сделать отрицательной ставку Центробанка, поддерживать экспорт, защищать рынок от неравной конкуренции из-за рубежа. Налоговый маневр сделать в обратную сторону, чтобы здесь энергоресурсы стоили дешево, и была большая пошлина на экспорт нефти, чтобы был перепад стоимости сырья на внутреннем и внешнем рынке. Эти вещи дадут уже толчок к серьезным инвестициям, к серьезному росту.

Нужно изменять систему образования, не магистров и бакалавров, не знающих конкретики, а поближе к советской системе подготовки специалистов возвращаться. Готовить специалистов по изготовлению коробок передач, агрономов, специалистов в генетике, ориентированных на реальный сектор. Связь науки с производством надо наладить. Академия наук отходит все дальше и дальше от интересов реального производства.

У сельхозмашиностроения примерно 10 институтов, завязанных на нашу отрасль. Они должны разрабатывать какие-то новые движители, новые методы ремонта машин, опробовать новые материалы в сельхозтехнике. В этих институтах до сих пор работают тысячи людей, эти институты получают, по-моему, 600 миллионов дотаций, не так много, живут небогато, но получают из бюджета серьезную поддержку. Они имеют имущество, здания. Так вот, эти институты живут своей жизнью, что-то вырабатывают, но реальное производство не потребляет результаты их труда. Мы говорим, разработайте нам систему электронного управления комбайнов. Они говорят, что за ваши деньги — любой каприз. Мы говорим, нет, за наши деньги мы у себя это сделаем, это будет легче и надежнее. Они говорят, извините, мы не можем для вас что-то делать, нам государство дает деньги, ставит задачи выпустить столько-то килограммов научных трудов, а ваша электронная система нам не повышает показатели отчетности перед ФАНО: мы не будем с вами работать.

Все логично, типа, вы не хотите платить, вы ничего и не получите. В либерально-гайдаровском понимании все правильно. Но в итоге мы имеем то, что научные учреждения живут сами по себе и постепенно деградируют, промышленность не вкладывает в научные разработки тех денег, которые должно вкладывать.

Р.И.: Так вы же сами сказали, что не хотите вкладывать? Мы к ним приходим, они говорят, платите деньги, мы не даем.

К.Б.: Мы у себя внутри производства вкладываем. Но в результате наше машиностроение отстает от западного, потому что там государство не содержит ничего не делающие научные учреждения. Оно дает деньги университетам, говорит, идите, ищите сельхозмашиностроительный завод и совместно с ним разрабатывайте новую форму капота трактора, новую раму трактора. Если найдете такой контракт, то его половину мы вам оплатим. Т.е. государство стимулирует создание альянсов между производством и наукой, и сверху дает примерно половину затрат на эти работы. В России государство дает одним, ничего не дает другим, в итоге там тракторы более производительны.

Р.И.: Чтобы просто платить институту, государство должно создать условия, в которых институт будет заинтересован найти себе партнеров в производстве, тогда он получит какие-то деньги в виде грантов, прямой помощи и т. д. Соответственно, есть какой-то проект решения. Дальше нам остается найти депутата, группу депутатов, политическую партию, политическую силу, которая этот проект решения оформит в законопроект, внесет его в Думу. Либо же пролоббирует принятие правительством соответствующего постановления, если это не требует отдельного закона и может регулироваться подзаконными актами. В результате, мы получим нужную нам систему, объединяющую усилия науки, промышленности, сельского хозяйства, помогающую всем зарабатывать деньги в условиях родной экономики. Дальше вы пытаетесь найти политическую силу, которая создаст лоббистский пар для принятия нужных вам решений в Думе, в правительстве, где угодно. Понимаете, если мы будем друг другу рассказывать, как плохо, от этого лучше не станет.

К.Б.: Мы не просто рассказываем, как плохо, мы предлагаем какие-то конструктивные вещи. Да, пытались, но тут нельзя обойтись такой задачей, что надо найти группу существующих депутатов. Современная структура в Думе, система партийной власти не заточена на поддержку таких идей, на принесение их извне. У партии «Единая Россия» есть свой взгляд, им спускается из правительства правильный взгляд, и они его реализуют. Правильный взгляд заключается в том, что есть ФАНО, есть Академия наук, деньги осваиваются вовремя, значит, все хорошо. Что мы пытались сделать? У нас есть «Партия дела», которая как раз говорит, что надо заниматься делом, производить в России и, в частности, налаживать связь науки с производством. Мы участвуем в выборах в Брянске, в Ярославле, на Дальнем Востоке. В Костромской области мы выставили список 54 кандидатов. Обратились к избирателям, говорим, посмотрите, заброшенные поля, наука не востребована, предприятия простаивают. У нас есть решения, поддержите нас, и мы будем их реализовывать. Нас обвинили за такие взгляды в экстремизме, сняли с выборов за, якобы, 30 «нарисованных» подписей.

Р.И.: Если мы ждем, что правительство вернет нам научные институты, которые будут нами заниматься, тогда оно и нас вернет в колхозы. А если мы хотим, чтобы мы в колхозы не вернулись, а продолжали заниматься самостоятельным и интересным бизнесом, то тогда мы эти институты должны каким-то образом привлекать. Хотя бы, как вы говорили, правительство может их простимулировать. Может сказать, что даст деньги, но только в том случае, если они найдут партнеров. Давайте подскажем правительству.

К.Б.: Подсказать-то без проблем, мы уже много лет подсказывали. У них другие приоритеты. Вы говорите, либо вертикаль власти четкая, сталинский режим, либо полная анархия. Нет, есть другая разумная середина. Опять же, посмотрите, как Америка действует. Там как раз стимулируют связи между производством и наукой. Там, правда, немного отличается, там не отдельная Академия наук, наука сосредоточена в университетах, но если университет делает для компании какую-то разработку, обязательна гарантия государственная. Чиновник, конгрессмен там не говорит, покрасьте тракторы в такой цвет. Нашли общий язык — верю, вот вам денежка. Чиновники это не решают. Если 10 проектов у чиновника не срабатывают, значит, он теряет деньги, авторитет, у власти к нему вопросы. А если это развивается, как в большинстве случаев и происходит — все довольны.

Р.И.: Вы же сами произнесли ключевую фразу — нашли общий язык.

К.Б.: Вот вам денежка — этого шага нет у нас в России. Без финансирования ничего не будет.

Я встречался с первым замначальника ФАНО. Он говорит, все понятно, но мы можем денег на проекты давать, а совместно не можем, у нас нет такого механизма. Платите ваши деньги. Максимум, что мы можем сделать — организовать выставку проектов отраслевых институтов, и вы выберете, что вам нравится. Ходим мы на выставки, все это знаем.

Знаете, я бы за полгода все перестроил и исправил. Важно приоритеты правильно расставить. К несырьевому производству у чиновников, да и в обществе, у журналистов враждебное отношение. Сталинская система, в колхозы нас хотят загнать. Зачем это производство — это грязь, в фуфайки и сапоги хочешь нас одеть. Нет, мы в офисах будем сидеть, «пилить» деньги бюджетные, на компьютерах что-то стучать. Вот это современная экономика. И этими представлениями руководствуется правительство. Зачем вам трактор, в Америке прекрасные тракторы, привезем, купим. Нефть продадим, пошлину снизим, вывезем побольше, привезем тракторы. У нас разница в приоритетах. Если неправильные приоритеты стоят, то невозможно уговорить ученых делать правильно.

Р.И.: Опять же, знаете, я склонен обращать внимание на цифры. Несырьевой экспорт, в том числе машиностроение, в прошлом году по общему объему был больше, чем весь экспорт, включая сырьевой, в 1999 году. Это значит, что количество продукции, в том числе машиностроения, поставляемой за рубеж, увеличилось в разы. А это значит, что производство внутри страны увеличилось, правда?

К.Б.: 1999 год был поганым. После дефолта, там же ужас был.

Р.И.: Но все равно было лучше, чем в 1992 или 1994. Причем, этот рост идет от года к году. Сейчас несырьевого экспорта больше, чем в 2006, чем в 2007 и т. д. Были у нас серьезные сложности до того, когда мы поссорились с западными друзьями и партнерами и начали импортозамещение. Потому что, реально, их продукция была дешевле, и трудно было с ними конкурировать. Невозможно было защитить интересы только одной отрасли экономики, плюнуть на все остальное, надо было и бюджет балансировать и т. д. Сейчас у нас появилось окно возможностей, и как долго оно будет открыто — мы не знаем. Но надо им пользоваться.

К.Б.: Окно у нас в голове, и надо им пользоваться. Я надеюсь, что политическая ситуация, пример Украины, которая убила свое несырьевое производство и скатилась в хаос, пример многих стран, очевидный факт того, что если бы будем слабы экономически, технологически, то нас задавят, с нами действительно ведут войну в какой-то степени. И если будет возможность, то нас просто уничтожат. Вся эта логика происходящих политических событий должна нас толкать, чтобы правильно поставить приоритеты, заниматься технологическим развитием, производством в сельском хозяйстве, в промышленности. Есть риторика, но реальных решений нет, изменение стратегии я пока не вижу. Надо пользоваться этой возможностью, надо добиваться того, чтобы стратегия изменилась. Пока этого нет.

Полный текст беседы — в видеоматериале «Открытой студии».

|

|

Без заголовка |

Жесть российской деревни - туземцы Архангельской области | Back in the USSR

Жесть российской деревни - туземцы Архангельской области

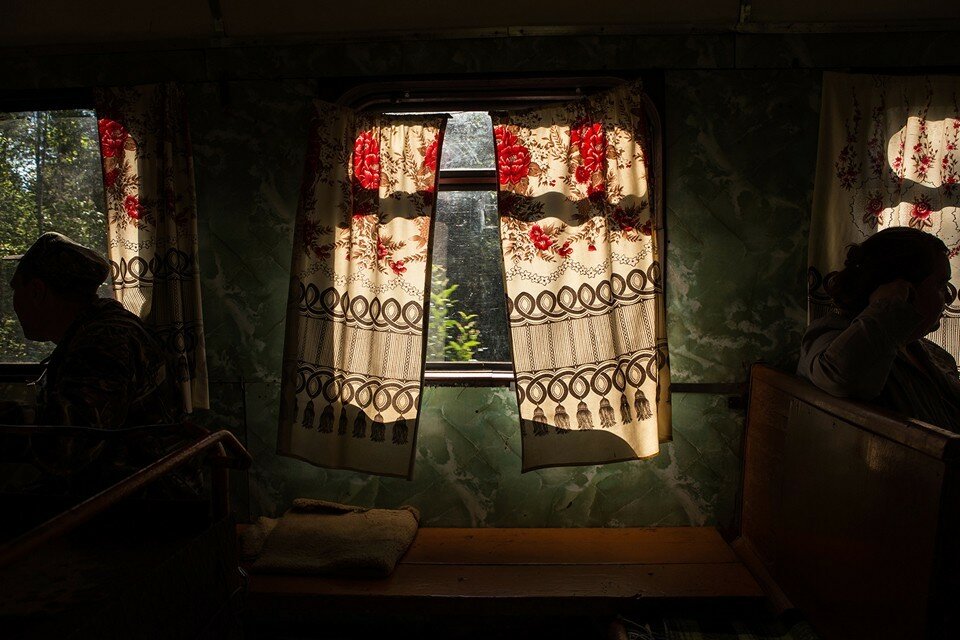

Жителей трех российских поселков связывает с миром узкоколейка с ржавым одновагонным поездом.

Питерский фотограф Алексей Лощилов сфотографировал и поезд, и местных жителей. Липаково, Лужма и Сеза в Архангельской области, недалеко от космодрома Плесецк.

Никаких дорог, кроме старой узкоколейки, там нет. Вагон приходит три раза в неделю.

Россия как она есть.

1.

2.

3. Современный интерьер кабины машиниста оттеняют календарь "Газпрома" и колорадская ленточка. А на фотке из газеты, похоже, Путин с рыбой.

4. В вагоне привозят все, чем живет поселок - продукты, почту, пенсии. Так как автомобильных дорог нет, без ржавого поезда местные жители превратятся в полностью изолированных от мира туземцев.

5.

6.

7. Нищая деревня, окруженная невероятными природными богатствами. За последние 500 лет ничего не изменилось.

8.

9.

10.

11.

12. Мужики сидят без работы и страдают от нищеты. Поэтому наемничество для них неплохой вариант. Этот товарищ рассказывает как отстреливается от волков.

13. Местный олигарх на единственно возможном здесь личном транспорте, способном достичь внешнего мира.

14. Здесь все еще живут люди.

15. Молодежь.

16.

17. Из окна магазина.

18.

19.

20.

21.

22. Занавесочки и отделка под мрамор.

23. Посреди вагона буржуйка.

24.

25.

26.

Фото изданияBird In Flight.

Вот где настоящая Руина и безнадега.

|

|

Без заголовка |

Нищета стратегии – главная дыра нынешней России | Политика

Нищета стратегии – главная дыра нынешней России

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

Коммунисты (и те, кого по привычке именуют левыми) оказались на обочине, потому что даже лучшие из них погружены в прошлое: кто-то достраивает сталинский «социализм», кто-то до сих пор сражается с буржуями в цилиндрах.

Все свои способности (иногда немалые) эти музейные революционеры обращают на то, чтобы доказать: за 150 лет в обществе ничего принципиально не изменилось.

С точки зрения марксизма – это вопиющая нелепость, ведь грандиозные изменения производительных сил в ХХ столетии просто обязаны были преобразовать классовую структуру и все отношения между людьми.

Но и прочие (некоммунистические и условно правые) движения не спешат давать ответы на фундаментальные вопросы современности, не выдают внятных программ развития основных отраслей.

Как должны быть устроены финансовые учреждения, чтобы обеспечивать прогресс высоких технологий, а не только роскошные интерьеры для чиновников?

Что делать с образованием? В ожидании ответа руководители отрасли развлекают народ взаимоисключающими заявлениями: один зовёт назад в СССР, другой вперед к «индивидуальным траекториям».

Как организовать транспорт на наших бескрайних просторах? Ясно, что американский подход (по отдельному авто для дедки, бабки, внучки и жучки ) – тупиковый. Надо разрабатывать свой, соответствующий географии, экологии и здравому смыслу.

Как вообще должны складываться у России отношения с её родной природой? Через бухгалтерию, как велят переводные учебники «Экономикс»? Или более предусмотрительно, с учетом того, что деньги нельзя есть, пить – и дышать ими тоже почему-то не получается?

С весны прошлого года предпринимались титанические попытки сформулировать «Основы государственной культурной политики». Смысл очевиден: чтобы в любом городе России мэр имел перед глазами ориентир, на что следует тратить деньги налогоплательщиков, а на что нет – и в конкретной ситуации мог повторить слова из классики:

«Мы, конечно, были бы рады материально поддержать ярких молодых художников Бендера с Воробьяниновым, тем более, за них ходатайствуют такие знаменитые люди из Москвы. Но извините: закон не позволяет!»

Понятно, что знаменитые люди из Москвы (по привычке именуемые «творческой интеллигенцией») будут стараться не допустить такого и сознательно топить документ в пустой болтовне «за всё хорошее, против всего плохого». Именно для того, чтобы сделать его непригодным к практическому применению – и чтобы они могли дальше самовыражаться за счёт бюджета, не неся никакой ответственности за результат.

Примерно так и получилось.

Вот Кирилл Серебренников успешно освоил помещение б. драматического театра имени Гоголя, подаренное ему правительством Москвы, и средства из городского бюджета. А2015 г. радостно переключился на бюджет федеральный: в балете Большого театра «Герой нашего времени», как видно из афиши, он числится одновременно режиссером-постановщиком, художником, писателем (автором либретто) и художником по костюмам. Странно, что еще не дирижирует оркестром и не исполняет главные партии – то есть, часть денег всё-таки миновала карман разностороннего дарования. Там же, в Большом театре РФ, будет развивать оперное искусство непрошеный соавтор Р. Вагнера: своего рода премия, выписанная из казны Т. Кулябину за его скандальное представление в Новосибирске.

Вот такая культурная политика. Распишитесь в получении, дорогие налогоплательщики.

Отраслевые руководители боятся конкретного разговора по делу. А страну тем временем заливают потоки самодовольного пафоса на тему «великой России», «русского мира» и «национального духа». Конечно, это лучше, чем потоки помоев, характерные для недавнего прошлого. (Не только для 90-х, но и для нулевых, когда тот же Серебренников поздравил ветеранов с 60-летием Победы посредством шоу «Голая пионерка» – и ни в одном СМИ нельзя было даже попенять на это).

Но голый пафос уместен разве в спортивных кричалках: «Спартак чемпион, и в таблице первый он!» К сожалению, в похожем стиле составляются заявления официальных лиц, интервью, аналитические статьи. Читаю труд уважаемого профессор В.А. Никонова под заголовком «Россия готова к стратегическому рывку». К внешнеполитической части, в которой Никонов критикует политику НАТО, претензий нет. Но только речь заходит о делах внутренних, содержание вступает в явное (местами анекдотическое) противоречие с заголовком.

Что за стратегический рывок? По каким направлениям? В чём конкретно он должен состоять? Неужели в ускорении юридической процедуры по ликвидации «Рогов и копыт», торговавших среди бела дня фальшивыми дипломами о высшем образовании? То есть, не в ликвидации даже, а только в ускорении процедуры. Или в том, что «на Западе public administration – это только магистратура, а у нас еще и бакалавриат»?

Эти кричалки: «Хей, хей, наше племя всех сильней!» – именно та музыка, которую международная олигархия хотела бы слышать из лагеря своих противников. Ведь с самовосхвалением и у Саддама Хусейна, и у Каддафи, и у Милошевича всё было в полном порядке, даже лучше, чем у нас. Но не помогло.

Под такую музыку легко активизируются не только услужливые льстецы (готовые в любой момент переметнуться на другую сторону), но и обычные провокаторы. Вот двое из таких, чьи фамилии не хотелось бы произносить лишний раз. Один прославился тем, что объявил 22 июня «днём отмщения» русским хамам и азиатам со стороны «белых европейцев». Другой (совсем недавно) требовал разрешить в Москве гей-парады и однополые «браки» с усыновлением детей. Обоснования похожие: раз в цивилизованной Европе так принято, кто мы такие, чтобы возражать?

Но после освобождения Крыма оба внезапно стали суперпатриотами, минуя стадию прямохождения. И атакуют Путина уже с другой стороны. Почему Россия до сих пор не вмешалась открыто в украинский конфликт? Слабо Президент повоевать с Евросоюзом и НАТО? Поскольку соотношение сил общеизвестно, провокаторы надуютс, что если их призыв будет услышан, то развалины русских городов скоро станут площадкой для вполне легальных гей-парадов. Другим путем – но к той же цели. Механизм провокации довольно примитивный: «Слабо тебе, Васек, ограбить табачный ларек?»

Безусловно, князь Пожарский, маршал Жуков и космонавт Гагарин – герои. Следует воздавать им всяческие почести и торжественно отмечать юбилеи их исторических подвигов. Но не прятаться в эти юбилеи от себя самих и не драпировать знамёнами из музея нынешнюю леность и трусость! Мы-то что делаем в Космосе такого, что давало бы основания проходить мимо памятника Гагарину без стыда? Ах, как быстро Пожарский восстановил полностью разрушенное государство! Слава Пожарскому!

Но мы годами не можем решить элементарные проблемы – например, прекратить «озеленение» и «благоустройство» под формат американского кладбища. Причем, с моей точки зрения, главная беда не в чиновниках, которые на этом наживаются, а в тех тысячах граждан, которые имеют дипломы биологов-экологов и спокойно ходят на работу мимо вредителя с триммером и бульдозера, зачищающего парк. Если бы хоть один из трёх вмешался в происходящее с использованием своего служебного положения, мы жили бы в зелёных городах, комфортных в любую погоду, дышали чистым воздухом даже в центре столицы. А сэкономленные деньги пошли бы на что-то полезное (на роддома сельской местности или мост в Крым). Но такой скучной конкретикой озабочены лишь одинокие чудаки отщепенцы.

Ибо куда интереснее – возвышенно-отвлечённые, ни к чему не обязывающие и не угрожающие никакими конфликтами (особенно по месту работы) рассуждения об экологии планеты, высокой духовности или об исторических судьбах России.

Что в итоге? Ручное управление без стратегического планирования и профессиональной экспертизы, причём это руки одного человека, вынужденного решать как частные, так и общие проблемы в самых разных сферах.

Если бы Путин не посетил Санкт-Петербург и не разобрался в делах тамошнего Дома ветеранов сцены им. Савиной, то территория памятника истории и культуры федерального значения была бы радостно сдана под элитную застройку. Не только при полном равнодушии, но даже активном соучастии соответствующего творческого союза. Если бы тот же Путин не приказал выводить предприятия из оффшоров, права собственности на наши заводы и полезные ископаемые по-прежнему регистрировались бы через Крокодиловы острова по утерянным паспортам бомжей. А тысячи, с позволения сказать, учёных экономистов (и международных юристов) доказывали бы друг другу, что это нормально.

Самое смешное – когда подобная публика предъявляет Путину претензии, с одной стороны, за нерешительность, с другой – за авторитарные и диктаторские замашки. Больше всего возмущаются коррупцией в верхах те, кто у себя на работе уже продал всё, что можно, а то, что нельзя было вынести на продажу, привёл в негодность (таковы на сегодня основные достижения столичного «креативного класса»).

Нам в самом деле очень повезло, что на рубеже веков во главе государства оказался человек с уникальными способностями к одновременной игре на 10 досках против намного более сильных внешних «партнёров» и собственного ненадёжного окружения.

Однако он всё-таки человек, а не суперкомпьютер и не тысячерукое божество. Он не успевает решать за других все их проблемы. Не может знать всего на свете и в результате, конечно, ошибается. Особенно в таких ситуациях, когда насквозь прогнившее профессиональное сообщество упорно подсказывает неверные решения (как это, на мой взгляд, имело место в образовании).

Представьте себе, что вы мэр города, в котором надо построить мост. Как? Будучи ответственным руководителем, вы не берете на себя смелость судить о том, чему специально не учились. Вы собираете десять самых авторитетных профессоров по мостам согласно табели о рангах, принятой в соответствующей науке. Пять специалистов вам лгут. Трое в ответ на конкретный вопрос произносят нечто заумное, что вообще нельзя понять, тем более, применить к делу. Двое самых честных просто не приходят на совещание. В результате мост трещит и разваливается. Кто виноват?

Вот положение, в котором постоянно оказывается руководство России. Огромная страна не может полностью зависеть от личности (и даже от нескольких личностей). Нужно перспективное планирование (а не пассивное реагирование) и такие цели (как когда-то космическая программа), которые могли бы вдохновить людей, ради которых стоило бы рисковать, вступая в противоборство с предательским болотом. Но для выработки таких целей, как вы понимаете, одних кричалок мало.

Илья Смирнов

|

|

Без заголовка |

Кто сегодня играет на «великой шахматной доске», и каковы перспективы этой игры? | Back in the USSR

Кто сегодня играет на «великой шахматной доске», и каковы перспективы этой игры?

Кто сегодня играет на «великой шахматной доске», и каковы перспективы этой игры?

Термин «великая шахматная доска», используемый в настоящей статье, напомню, был впервые употреблен З. Бжезинским в 1998 году в фундаментальной работе по геополитике с аналогичным названием. Подразумевалось, что сил, способных сдержать распространение влияния Соединенных Штатов Америки, во всем мире больше не осталось, планета превратилась в их и только их поле деятельности. Евразия рассматривается как та самая «великая шахматная доска», на которой разыгрывается американская, заведомо выигрышная, партия. Разумеется, повышенное внимание в аналитической работе З. Бжезинского уделяется России и постсоветскому пространству – как самому лакомому куску территориально-политического пирога. Социалистический лагерь рухнул, Россия слаба и беспомощна – соответственно, Соединенным Штатам Америки остается только прийти «к столу» и вдоволь и, главное, беспрепятственно насытиться этим самым лакомым куском.

По состоянию на сегодняшний день можно уверенно заявить, что нахально-оптимистические прогнозы североамериканских политтехнологов (и З. Бжезинского в частности – может быть, даже в первую очередь) не сбываются, и не просто не сбываются, а все чаще и чаще с треском проваливаются. Впрочем, сам З. Бжезинский, человек с, безусловно, гибким и адаптивным мышлением, значительно скорректировал свои прогнозы по ходу процесса видоизменения политической ситуации в мире, и особенно в благоприятных в ресурсном отношении регионах. В частности, в своей последней знаковой работе 2013 года под названием «Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис» великий американский политолог предрекает уже глобальную переполюсовку мира в пользу Индии, Китая и частично России, причем в общем виде эта переполюсовка должна состояться, по прогнозам З. Бжезинского, к 2025 году.

Прогнозы – вещь неблагодарная. Каким бы гениальным ни был интеллект исследователя, вряд ли он способен охватить десятки и сотни частностей, ежедневно сталкивающихся друг с другом, а ведь именно эти частности, собственно, и составляют ход истории. Пытаться предсказать все до мелочей – значит заведомо обречь себя на провал. Поэтому в выигрыше всегда оказываются те исследователи, которые не зацикливаются на краткосрочных проявлениях, а подмечают очевидные и хотя бы относительно устойчивые глобальные процессы.

В этом смысле пророком можно назвать С. Хантингтона, который в 1993 году, когда, казалось бы, ничего не предвещало какой-либо альтернативы американской гегемонии, заявил о грядущей многополярности. Причем полюса, как совершенно справедливо предрек С. Хантингтон, будут выстраиваться по цивилизационному, а не по территориальному принципу. Кстати говоря, С. Хантингтон же предсказал рост и чрезвычайное усиление религиозно ориентированного терроризма, что, собственно, весь мир сейчас вынужден расхлебывать сполна.

Сегодня мы видим мир, выстроенный по С. Хантингтону, а не по З. Бжезинскому (образца 1998-2010 годов). Как мы сейчас наблюдаем, во всем мире действительно происходят столкновения самых разных государств и финансово-политических сил, формально прикрывающихся самыми разными идеологиями, и «великая шахматная доска», как видим, стала несколько шире Евразии.

Ни о каком единоличном американском господстве, предрекаемом в свое время З. Бжезинским, Ф. Фукуямой и прочими американскими и проамериканскими исследователями, сейчас не идет и речи. Что бы ни говорили, с другой стороны, некоторые любители конспирологии о едином «мировом правительстве» («Комитете трехсот» и прочем подобном), - ясно, что единство подразумевает слаженность и скоординированность действий, а также наличия идейного согласия как минимум по большинству основополагающих пунктов совместной деятельности. Мы же сегодня видим мир, полыхающий в межэтнических, межрасовых, межнациональных и межконфессиональных рознях; мир, почти что целиком поделенный между финансово-политическими кланами, находящимися в острейшем и практически бескомпромиссном противостоянии друг с другом. Совершенно очевидно, что американская доктрина «всеединства» под началом доллара и идеологии потребления не сработала и с каждым годом срабатывает все меньше и меньше.

По состоянию на сегодняшний день американская политика разжигает три основных мировых пожара, полыхание которых она не в силах организовать нужным для себя образом и направить в нужное для себя русло. Это африканский пожар, ближневосточный пожар и украинский пожар. И так уж сложилось исторически, что Россия, просто по факту своего территориального местоположения, не может оставаться изолированной ни от одного из этих процессов. А политический и экономический курс, взятый Владимиром Путиным, и подразумевающий полноценный государственный суверенитет и укрепление экономики страны, не может вызывать одобрение у геополитических сил, представляющих интересы крупнейшего, в целом проамерикански настроенного, транснационального капитала. Каждый шаг России по усилению собственной мощи на внутриполитическом и уж тем более внешнеполитическом уровнях неизбежно провоцирует новую волну конфликтов во всем мире. Но через волну этих конфликтов необходимо пройти достойно, чтобы пресечь таковые в будущем!

Сценарии раздувания каждого из вышеназванных «пожаров» практически идентичны друг другу. Для начала запускаются «пробные» локальные конфликты, основанные либо на псевдонациональной или псевдорелигиозной псевдоидентичности, либо на якобы демократических свободах. Затем эти локальные конфликты перерастают в локальные стычки, из стычек – в крупные и радикально (как правило, даже кроваво) настроенные оппозиционные течения. Следующим этапом является гражданская война, охватывающая практически весь благоприятный в сырьевом и/или территориальном отношении регион. И, наконец, в финале происходят хаос и распад государства – с последующим захватом лакомой территории силами, проводящими интересы транснационального капитала.

Такая сюжетная линия сработала в бывшей Югославии, в Ираке, Ливии и Тунисе, но провалилась в Египте, буксует в Сирии, Йемене и на Украине, тотально и разгромно провалилась в Китае и Белоруссии. Выработанный «универсальный» сценарий порабощения, с его «универсальными» штампами, все чаще распознается еще в зародыше, поэтому Америка, с ее грандиозными и нагловатыми амбициями, все чаще оказывается неспособной удовлетворить таковые, при этом продолжая все чаще и чаще разжигать международные конфликты – по самым разным формальным основаниям.

В последние годы Соединенные Штаты Америки, вступая в глобальные и рисковые партии, не в силах довести до конца ни одной из них. Более того, раздутые «пожары» начинают полыхать инерционно, зачастую уже без непосредственного вмешательства властей Соединенных Штатов Америки и в значительной степени уже вне их контроля (хотя не исключено, что при явной заинтересованности некоторых представителей американского финансового истеблишмента). В частности, регионы, где посеян хаос и взамен хаоса не установлен порядок, выступают лакомым куском для транснационального криминала – преимущественно террористической и наркотической направленности.

Известно, что практически все террористические организации неразрывно связаны с торговлей оружием, наркотиками и людьми, эта деятельность приносит как минимум десятки миллиардов долларов криминальной прибыли ежегодно, и таким образом при попустительстве Соединенных Штатов Америки активно обозначена крайне опасная тенденция: замена государственного административно-территориального управления на управление криминальное. Поясню: к криминальному типу управления я отношу управление наркотически-террористических кланов на территории Афганистана, а также в очень значительной степени на территории ряда стран Ближнего Востока. Уже достоверно известно, что и Талибан, и оппозиционные по отношению к нему течения на территории Афганистана и Вазиристана, и Аль-Каида, и ИГИЛ, и десятки других квазирелигиозных вооруженных формирований финансируются за счет наркотической преступности, незаконного оборота оружия и работорговли.

Начав грандиозные геополитические мероприятия, Соединенные Штаты Америки оказались неспособными обеспечить даже собственный суверенитет и безопасность. Известно, в частности, что Соединенные Штаты Америки являются абсолютным мировым рекордсменом по размеру государственного долга, превышающего 70% собственного годового ВВП, причем держателями более половины этого космического по размерам долга являются Китай (главным образом, он) и Япония. Большая часть деятельности в Америке сегодня остается в значительной степени теневой: 87% американской экономики носит частный характер, причем господствующая доктрина американского бизнеса сводится к минимизации роли государства в экономических процессах.

Все большее количество исследователей, в том числе на Американском континенте, отмечают исключительную зависимость интересов американской политики и американской государственной машины от интересов американского и транснационального капиталов. Иными словами, Соединенные Штаты Америки, хамски посягнув на глобальное и великое, забыли про собственную защищенность, из-за чего их нынешние геополитические амбиции обречены на провал.

Параллельно с ослаблением влияния Соединенных Штатов Америки происходит усиление России и стран азиатского блока. Свыше 50% мировой рабочей силы имеет китайское и индийское происхождение, крупнейший банк планеты находится в Китае (речь идет, разумеется, Индустриальном и коммерческом Банке Китая), да и по численности населения Китай и Индия выигрывают у любого блока (сейчас каждый 2.5-й человек на планете – либо житель Китая, либо житель Индии).

Более 25% мирового ВВП приходится сегодня суммарно на Китай, Индию и Россию. Я говорю «суммарно», потому что взаимодействие этих стран становится все более тесным. Россия в настоящее время все больше ориентируется на крупнейшие страны азиатского блока, и об этом прямо заявляет наш Президент. Владимир Владимирович Путин с сентября этого года не устает подчеркивать, что взаимодействие со странами азиатского блока необходимо осуществлять как в части экспорта энергоресурсов, так и в части научно-технического взаимодействия, которое с нашей стороны планируется претворять в жизнь, главным образом, путем создания совместных научно-исследовательских центров. Россия сделала правильный выбор: она хочет сотрудничать с перспективными и сильными партнерами, а не с геополитическими неудачниками, не способными самостоятельно, без указания финансовых кланов, определить свою политику! Другой вопрос: какое место сегодня занимает Россия в выбранном ей блоке?

В настоящее время Россия пока объективно не может претендовать на роль лидера, ни экономически, ни демографически - разве что только территориально. Однако именно Россия, а не Китай и Индия, обозначила решимость противостоять творящемуся в мире произволу. Понятное дело, что вмешательство России обусловлено необходимостью защиты от криминальных поползновений на ее собственную территорию. Но именно геополитически активная роль государства и обеспечивает, в конечном счете, его глобальное лидерство. Так было всегда в мировой истории – и в эпоху Греции, и в эпоху Рима, и в эпоху Карфагена, и, кстати говоря, в российской истории. Активность по отстаиванию интересов собственной безопасности, в том числе на отдаленных рубежах, неизбежно повлечет за собой необходимость развития и последующий выход на лидирующие позиции. Повторюсь: так было всегда в истории, и я уверен, что российская история XXI века не станет исключением!

Итак, на «великой шахматной доске» Соединенные Штаты Америки играют все менее существенную и все более блеклую роль. Еще менее существенную и еще более блеклую роль играет Европейский Союз. Мы являемся свидетелями глобальной трансформации мира: переходу от многополярного мира фактически к трехполярности, и полюсами выступают Китай, Индия и Россия. Причем на данном историческом этапе, в чем его принципиальная уникальность, каждый из этих полюсов-гигантов действует «в связке» с двумя другими.

Трудно сказать, сколь долго это продлится, но очевидно одно: Россия, с ее темпом развития за последние несколько лет, при продолжительном сохранении позитивной динамики такового, имеет все шансы стать полюсом № 1! Не исключительным, не противопоставляющим себя всем другим странам полюсом, не государством с замашками могучего горделивого изгоя, а первым среди равных, всегда готовым к дружбе и взаимодействию на началах искренности и равноправия! Как бы тому ни противилась проамерикански настроенная пропаганда, спонсор которой год от года теряет свое мировое влияние!

Пожидаев Илья Евгеньевич

|

|

Без заголовка |

Ужасный недостаток мужчин, о котором редко говорят вслух | Ольга Марченко

Ужасный недостаток мужчин, о котором редко говорят вслух

А ведь есть одна такая мужская особенность, которая способна отравить женщине жизнь. Капля за каплей. День за днём. Но только в самых откровенных разговорах и на закрытых женских форумах можно узнать об этом. Интересно, что у женщин как раз нет такого недостатка, нет и быть не может!

Я предлагаю вашему вниманию несколько реальных и виртуальных реплик женщин о том, что действительно мучит их. Все реплики подлинные, все очень серьёзно, потому что речь пойдёт

о мужских НОСКАХ.

Муж всегда кладёт носки под подушку! Всегда! И ругается, когда не находит их там под утро :(

Мой муж занимается со мной любовью в носках.

Когда муж смотрит телевизор на кровати, он кладёт свои вытянутые ноги в носках на диванную подушечку и шевелит пальцами ног. И мне всегда кажется, что он не на экран смотрит, а на свой пальчиковый театр. И я тоже тогда смотрю на его ноги и теряю нить сюжета.

Мой муж нашёл свой носок в какашке нашей овчарки на улице. Хорошо, что домой не принёс.

У моего начальника коротенькие носки и такие же коротенькие брюки. И когда он сидит, его волосики на ногах лежат практически на ботинках.

Самое мерзкое в мужчине - это носки с босоножками. А если это белые носки, то можно его сразу убить, и любой суд присяжных оправдает тебя, потому что гаже ничего нет.

Мужчины снимают в поезде ботинки, сидят в носках и шевелят пальцами, чтобы вонь быстрее по вагону распространялась.

Из 15 лет супружеской жизни 10 лет я каждое утро слышала "Где мои носки??!!", хотя они всегда были в одном и том же месте!!

Я стала менять их месторасположение. Например, завешивала ими экран телевизора, который включался в момент вставания Персоны с кровати.

Развешивала на зеркале, у которого он чистил зубы.

Но через минут 15-20, когда он начинал одеваться, "Где мои носки?"

звучало вновь!! ))) А потом я купила такой милый пластиковый тазик с цветочками, сложила туда пар 60 носков, вручила благоверному с угрозой, что если возникнет интерес по поводу местонахождения вышеозначенных предметов, то тазик будет раздолбан о его голову!!!

Теперь я время от времени слышу: "Где тазик?!"

Мой муж носки все время кладет на стол или на книжную полку. Так как всю жизнь у него была маленькая, но чрезвычайно вредная собака, которая эти носки вечно тырила, если их опрометчиво клали на стул, диван или на пол.

Живу с мужем пять лет и изо дня в день наблюдаю одну и ту же картину. Снимая носки, он каждый раз (!!) осторожно их нюхает и с отвращением, но аккуратно (!!) откладывает в сторону.

Есть хороший способ стирать носки. В бутыль из под воды (5 литров) заливается горячая вода и пару ложек порошка, а затем закрытая бутыль кидается в багажник. Вечером вынимаете бутылку с идеально простиранными носками.

Блин! Но это же жесть пихать пальцем в бутылку грязные носки. Хуже - только пытаться их вытащить.

Я знаю, почему мужья разбрасывают носки по квартире: так они метят свою территорию, потому что они все же цивилизованные и не могут описать все углы. Или ленятся.

Что после всего этого я могу сказать женщинам в утешение? Знаете, мы тоже не ангелы:

"Блин, ее ночные маски. Вы когда-то видели женщину с зеленой коркой на лице и черными дырками для ноздрей? Как вы думаете, я могу спать, зная, что со мной рядом лежит такое чудище. Третий день пью снотворное..."

Так что будем терпеть и дальше маленькие недостатки друг друга. Надеюсь, вы читали этот текст не за завтраком :))))

Девочки, честно,а есть здесь и про ваших мужей? :)

|

|

Без заголовка |

Россия в свете прогнозов на будущее | Жизнь и Политика России

Россия в свете прогнозов на будущее

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

"Ну что сказать, ну что сказать,

Устроены так люди,

Желают знать, желают знать,