-Рубрики

- Храмы Крыма (0)

- Цветы (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Статистика

Пещерный Храм из бисера в Крыму около Бахчисарая |

Это цитата сообщения MOLODA_I [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пещерный Храм из бисера в Крыму около Бахчисарая

Одним из самых значимых достояний полуострова по праву считается Бисерный храм – восстановленный скит святой Анастасии Узорешительницы. Он выделяется среди других известных местных отшельнических поселений и пользуется большой популярностью у паломников. Стены Бисерного храма от пола до потолка украшены бисером, который старательно укладывали монахи и прихожане. Причудливое убранство церкви делает ее настоящим произведением искусства, безоговорочным шедевром, поразительным творением человеческих рук.

https://www.krym4you.com/dostoprimechatelnosti/cerkvi/bisernyj-hram/

|

|

Пещерный Храм из бисера в Крыму около Бахчисарая |

Это цитата сообщения MOLODA_I [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пещерный Храм из бисера в Крыму около Бахчисарая

Одним из самых значимых достояний полуострова по праву считается Бисерный храм – восстановленный скит святой Анастасии Узорешительницы. Он выделяется среди других известных местных отшельнических поселений и пользуется большой популярностью у паломников. Стены Бисерного храма от пола до потолка украшены бисером, который старательно укладывали монахи и прихожане. Причудливое убранство церкви делает ее настоящим произведением искусства, безоговорочным шедевром, поразительным творением человеческих рук.

https://www.krym4you.com/dostoprimechatelnosti/cerkvi/bisernyj-hram/

|

|

Пещерный Храм из бисера в Крыму около Бахчисарая |

Это цитата сообщения MOLODA_I [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Стронгилодон лиана до 20м нет аналогов по красоте и изумительности |

Нефритовая лоза, или Стронгилодон крупнокистевой произрастающее в диком виде в тропических лесах Филиппинских островов. Растение часто культивируется в как декоративное.

Стронгилодон крупнокистевой – лиана до 20м, которой нет аналогов по красоте и изумительности. растение уникально, ведь красота «присутствует» не только в тонких листьях или изящных цветках, а является чем-то целым, неделимым. Недаром нефритовая лоза заслужила титул «самого красивого и редкого цветка мира».

Стронгилодон крупнокистевой – лиана до 20м, которой нет аналогов по красоте и изумительности. растение уникально, ведь красота «присутствует» не только в тонких листьях или изящных цветках, а является чем-то целым, неделимым. Недаром нефритовая лоза заслужила титул «самого красивого и редкого цветка мира».

![]() Вложение: 13504495_nefritovaya_lozastrongilodon_krupnokistevoy_.docx

Вложение: 13504495_nefritovaya_lozastrongilodon_krupnokistevoy_.docx

|

Метки: Стронгилодон нефритовый лиана 20 м |

Дендерский зодиак, 2050 л., Египет |

Дендерский зодиак — древнеегипетский астрономический барельеф из песчаника диаметр 250 см в храмовом комплексе Хатхор в Дендере. Находился на потолке пронаоса (портика) часовни, посвящённой Осирису. Содержит изображения 12 знаков зодиака, создан – 2050 лет назад. Служил основой для создания других зодиаков. Хранится в Лувре. Первооткрыватель: Дезе, Луи Шарль Антуан.

Сильвия Ковиль из Центра компьютерных египтологических исследований Утрехтского университета и французский астрофизик Эрик Обур датировали зодиак 50 г. до н. э., потому что на зодиаке изображено расположение пяти планет, известных египтянам, которое повторяется раз в тысячу лет, а также два затмения[3].

Солнечное затмение указывает на дату 7 марта 51 г. до н. э.: оно показано кругом, внутри которого богиня Исида держит бабуина (бога Тота) за хвост.

Лунное затмение указывает на дату 25 сентября 52 г. до н. э.: оно показано кругом, внутри которого Глаз Гора. Количество лунных затмений в год от 2 до 4, поэтому имеется ещё несколько подходящих лунных затмений.

Описание[]

Зодиак — это планисфера или карта звёзд в проекции на плоскости, которая показывает 12 созвездий зодиакального пояса, которые формируют 36 деканов[en] по 10 дней каждый, и планеты. Деканы — это группы звёзд первой величины; они использовались в древнеегипетском календаре, который основывался на лунном цикле продолжительностью около 30 суток и на гелиакическом восходе звезды Сотис (Сириус).

Во время Египетской кампании Наполеона, Доминик Виван-Денон зарисовал круглый, более известный, и прямоугольные зодиаки храма Хатхор. В 1802 году, по завершении кампании, Дэнон опубликовал гравюры потолка храма в своей Voyage dans la Basse et la Haute Egypte[5]. Публикация вызвала споры, касающиеся датировки зодиака: мнения разделились от десятков тысяч до тысяч или до сотен лет. Кроме того, неясно было, является ли зодиак планисферой или астрологической картой[6]. Торговец антиквариатом Себастьян-Луи Солнье нанял Клода Лелоррейна, чтобы изъять зодиак из храма[7]. Зодиак был привезён в Париж в 1821 году, и в 1822 был помещен Людовиком XVIII в Королевскую библиотеку (позже получившую название Национальная библиотека Франции). В 1922 году зодиак был перенесен в Лувр.

Сильвия Ковиль из Центра компьютерных египтологических исследований Утрехтского университета и французский астрофизик Эрик Обур датировали зодиак 50 г. до н. э., потому что на зодиаке изображено расположение пяти планет, известных египтянам, которое повторяется раз в тысячу лет, а также два затмения[3].

Солнечное затмение указывает на дату 7 марта 51 г. до н. э.: оно показано кругом, внутри которого богиня Исида держит бабуина (бога Тота) за хвост.

Лунное затмение указывает на дату 25 сентября 52 г. до н. э.: оно показано кругом, внутри которого Глаз Гора. Количество лунных затмений в год от 2 до 4, поэтому имеется ещё несколько подходящих лунных затмений.

Описание[]

Зодиак — это планисфера или карта звёзд в проекции на плоскости, которая показывает 12 созвездий зодиакального пояса, которые формируют 36 деканов[en] по 10 дней каждый, и планеты. Деканы — это группы звёзд первой величины; они использовались в древнеегипетском календаре, который основывался на лунном цикле продолжительностью около 30 суток и на гелиакическом восходе звезды Сотис (Сириус).

Во время Египетской кампании Наполеона, Доминик Виван-Денон зарисовал круглый, более известный, и прямоугольные зодиаки храма Хатхор. В 1802 году, по завершении кампании, Дэнон опубликовал гравюры потолка храма в своей Voyage dans la Basse et la Haute Egypte[5]. Публикация вызвала споры, касающиеся датировки зодиака: мнения разделились от десятков тысяч до тысяч или до сотен лет. Кроме того, неясно было, является ли зодиак планисферой или астрологической картой[6]. Торговец антиквариатом Себастьян-Луи Солнье нанял Клода Лелоррейна, чтобы изъять зодиак из храма[7]. Зодиак был привезён в Париж в 1821 году, и в 1822 был помещен Людовиком XVIII в Королевскую библиотеку (позже получившую название Национальная библиотека Франции). В 1922 году зодиак был перенесен в Лувр.

![]() Вложение: 13502491_denderskiy_zodiak_2050ln_egipet_v_luvre.docx

Вложение: 13502491_denderskiy_zodiak_2050ln_egipet_v_luvre.docx

|

|

Бородинский клад, нашли около Одессы в 1912г. 17 предметов, возрастом около 3800 лет |

Клад найден в 1912 году у села Бородино Аккерманского уезда Бессарабской губернии ок. Одессы. Датируется началом второй половины II тыс. до н. э.[1]

Бородинский клад состоит из 17 предметов: двух серебряных наконечников копий, втулки от третьего наконечника копья, серебряного с золотой инкрустацией кинжала, золотой булавки, пяти 5 топоров, трех 3 наверший булав, двух 2 бронзовых накладок в виде пластин и двух 2 фрагментов стенок глиняного лепного сосуда два топора и все булавы сделаны из серпентина или его разновидностей, остальные топоры – из жадеита, широко распространенного в том числе и на Северном Кавказе.

сейминско-турбинского типа. Они были отлиты из сплава серебра и меди в двусторонних формах, затем подвергнуты холодной обработке и дополнительно украшены золотыми накладками. Для копий характерна общая стилистическая орнаментальная концепция – украшение нижней части втулки «золотым кольцом», дополненным узором как на втулке, так и на золотой накладке. Орнамент на золотых накладках выполнял двойную функцию – прочно прикреплял их к серебряной поверхности втулки и являлся ее украшением

Состав сплавов позволил высказать предположение, что одно из копий связано с серебряными изделиями приуральского Турбинского могильника и уральской абашевской культуры (Верхне-Кизыльский клад и др.), и, скорее всего, было выплавлено где-то на Урале. Это копье долго использовалось и спустя какое-то время было украшено золотой накладкой. Каким образом оно попало в клад, который был спрятан почти на западной окраине Причерноморских степей, остается загадкой..

Особенности клада

Бородинский клад — это уникальный комплекс оружия и символов власти, роскошно украшенных и ценных даже по современным меркам, принадлежавших выдающимся лидерам не одного, а нескольких поколений. Такие предметы могли быть и военными трофеями, и своего рода «казной» первобытного общества. Они были погребены или спрятаны все вместе в лепном глиняном горшке. Какие события этому предшествовали, неизвестно, как неизвестны и причины, по которым эти вещи, скорее всего, относящиеся к разному культурному окружению и, возможно, разным хронологическим интервалам, оказались в степях Северо-западного Причерноморья. Шишлина Н.И Историч музей

Найденные предметы относятся к разным культурам: так, копья более характерны для поволжского Турбинского могильника, булавы более присущи Северному Кавказу, булавка и кинжал скорее типичны для эгейской цивилизации, нефрит вообще неизвестного происхождения. Напрашивается версия: эти предметы оказались у одного человека, скорее всего, в результате военных походов или в результате ограблений захоронений (такое было и в древности).

Подобные предметы находили в бассейне Дуная ― в Венгрии и Чехии. Формы копий типичны для Восточного Закавказья, они встречаются в раскопках Северного Кавказа, а также в степных районах Центральной России, что говорит о несомненных связях племён.

Самое тяжёлое копьё имеет длину в 34,1 см и весит 519,1 г, изготовлено из высокопробного серебра 916 пробы.

Другое копьё меньших размеров весит 280,8 г, сделано из низкопробного серебра 400 пробы ― сплав серебра и меди. Спектральный анализ металла копья определил источник поступления металла: Никольское месторождение серебра и Приуралье.

Копья, технически состоящие из пера, втулки, ушек и петли, отлиты целиком в двусторонних литейных формах. Эта техника литья говорит об определённом уровне развития тогдашней отливки. Сначала круглый стержень пера был откован и превращен в четко выступающее ребро. Лезвия копий были оттянуты и хорошо прокованы. Края лезвий заточены не полностью, а лишь в верхней, ближней к острию, части пера. По-видимому, серебряные копья берегли и старались не терять дорогого металла при заточке. После отливки поверхность копий отшлифована, неизвестный мастер убрал все литейные швы, поверхность заровнял и отшлифовал.

На поверхность пера первого копья и трёх втулок нанесен орнамент. Делалось это явно миниатюрными плоскими и круглыми чеканами. Все втулки копий украшены тонкой нарезкой и инкрустированы листовым золотом 750 пробы. Орнаменты выполнены в одной технике и одними и теми же художественными приемами. Сначала мастер чеканил узоры на серебряной основе копья, затем на орнамент накладывалась тонкая золотая пластина, настолько тонкая, что на инкрустацию всех трёх втулок было затрачено чуть больше 5 г листового золота. Изготовление тонкого листового золота тоже не было простым. На золотую накладку вторично наносили узор, во всех деталях повторяющий орнамент, нанесенный на серебряную основу копья. Получалось, что все линии на золотой пластине соответствовали линиям, нанесенным на серебро. Золото заполняло углубления в серебре и содействовало закреплению золотой пластинки на копье. Эта технология была известна уже в древних культурах Передней Азии.

Дорогой характер материала и ритуальность захоронения позволяет сказать, что эти предметы принадлежали знатному человеку.

Изучение клада

Клад был обнаружен местными крестьянами, добывающими камень из курганных насыпей у села Бородино. Полиция передала находку в губернский город, а оттуда она попала к одесскому археологу Э. Р. Штерну, который в 1913 году сделал о находке доклад на международном конгрессе историков в Лондоне, после чего клад приобрёл мировую известность.

Археологическая комиссия в 1914 году, ввиду несомненной значимости клада, рекомендовала передать его на хранение в Музей изящных искусств. В 1923 году клад перенесли в Государственный исторический музей, где он находится и поныне.

Впоследствии клад осматривался археологами, но наиболее детальный его анализ был сделан в 1949 году сотрудницей Государственного исторического музея О. А. Кривцовой-Граковой.

2018 году работы по изучению химического состава каменных изделий Бородинского клада провели физики лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных науках Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий. Ранее учёные полагали, что навершия топоров и булав сделаны из нефрита и мыльного камня соответственно. Однако результаты[2] проведённых исследований показали, что три топора оказались жадеитовыми и три из минералов группы серпентинитов.

Перейти к содержимому

в течение достаточно короткого времени поступали в западные регионы – в несколько мастерских для производства особых топоров, получивших название бородинских. Бородинский клад. Топоры из жадеита и серпентина

Второй важной частью клада, безусловно, являются наконечники копий сейминско-турбинского типа. Они были отлиты из сплава серебра и меди в двусторонних формах, затем подвергнуты холодной обработке и дополнительно украшены золотыми накладками. Для копий характерна общая стилистическая орнаментальная концепция – украшение нижней части втулки «золотым кольцом», дополненным узором как на втулке, так и на золотой накладке. Орнамент на золотых накладках выполнял двойную функцию – прочно прикреплял их к серебряной поверхности втулки и являлся ее украшением. Долго считалось, что рисунок на золотых накладках копий аналогичен орнаментам, украшавшими оружие крито-микенских царей в далекой Греции.

Бородинский клад. Серебряное копье с золотой инкрустацией

Результаты специального анализа, однако показали, что копья Бородинского клада были орнаментированы несколькими мастерами-ювелирами, каждый из которых имел индивидуальный почерк и свой набор инструментов. Уровень мастеров был чрезвычайно высоким, они виртуозно владели разными техниками; при декорировании копий использовались разные типы золотых накладок, наборы ювелирных инструментов – чеканы, фигурные пуансоны, специальные технологические приемы. Состав сплавов позволил высказать предположение, что одно из копий связано с серебряными изделиями приуральского Турбинского могильника и уральской абашевской культуры (Верхне-Кизыльский клад и др.), и, скорее всего, было выплавлено где-то на Урале. Это копье долго использовалось и спустя какое-то время было украшено золотой накладкой. Каким образом оно попало в клад, который был спрятан почти на западной окраине Причерноморских степей, остается загадкой.

Бородинский клад. Схема изготовления наконечника копья

Золотая булавка и серебряный кинжал, украшенные фигурными золотыми накладками являются оригинальными авторскими изделиями неизвестных мастеров, индивидуальный почерк которых, различался – как и общий дизайн рисунка. Однако оба мастера применяли почти аналогичные наборы ювелирных инструментов и одинаковую последовательность технологических операций: подготовили изделие; вырезали золотые фигурные накладки; нанесли орнаментальные сюжеты одновременно на основную поверхность и поверхность золотой накладки одними и теми же инструментами. Это позволяет предположить, что мастера, придавшие парадность булавке и кинжалу, могли принадлежать к одной ювелирной традиции или «школе» и, таким образом, к одной культурной среде.

Бородинский клад. Изделия из драгоценных металлов

Анализ состава сплавов показал, что кинжал и втулку одного из копий можно объединить на основе применения одной технологической схемы сплавления металлов – при их изготовлении в серебро добавили оловянную бронзу. Из высокооловянной бронзы сделаны и две накладки клада.

Полученные результаты подтверждают уникальность каждого из пяти драгоценных изделий Бородинского клада, указывая, что они были отлиты, а затем украшены золотыми накладками, скорее всего, в разных мастерских. Местным ювелирам были доступны несколько источников золота и серебра. Циркуляция драгоценного металлического сырья, предположительно, охватывала достаточно обширный регион от Южного Зауралья и Северного Кавказа до Трансильвании. Отметим и необычный состав медных сплавов, из которых изготовлены бронзовые пластины, входящие в состав клада. Очень высокое содержание олова – до 25% – делало такой сплав крайне непрактичным, однако придавало ему цвет серебра. Предположительно, пластины использовались в качестве оковок древков, навершием которых могли быть топоры, булавы или копья клада. Скорее всего, мастерские литейщиков и ювелиров располагались либо в Причерноморье, либо в Трансильвании, где в это время появляется бронзовое оружие, украшенные затейливыми узорами.

Бородинский клад. Украшения золотой булавки

Формирование комплекса Бородинского клада, вероятно, относится ко времени не позднее XIX–XVIII вв. до н.э., или 3,9-3,8 тлн а сами уникальные изделия могли активно использоваться предшествующими поколениями вождей или царей.

Бородинский клад – результат процветания многокомпонентной системы внутри региональных и вне региональных связей огромной территории – Северной Евразии рубежа III–II тыс. до н.э., где трудились рудокопы, мастера-камнерезы, литейщики, ювелиры, независимо друг от друга создавшие шедевры прикладного искусства бронзового века. Этот огромный ареал не представлял собой единого культурного пространства, для него характерна мозаика ландшафтов, разнообразные природные ресурсы, осваивавшиеся носителями самостоятельных археологических культур, которые различались по уровню технологических навыков, системе хозяйства, степени вовлеченности в обменно-торговые отношения и представляли разные социальные группы. Металлургия золота и серебра, появление оловянных бронз, расцвет технологии литейного производства и ювелирного дела, обширная торговая сеть, экономические успехи производящего хозяйства, взаимные контакты и взаимовлияния, появление могущественной и богатой воинской элиты – все это составляющие сложного процесса развития первобытного общества того времени.

Бородинский клад. Каменные изделия

Бородинский клад — это уникальный комплекс оружия и символов власти, роскошно украшенных и ценных даже по современным меркам, принадлежавших выдающимся лидерам не одного, а нескольких поколений. Такие предметы могли быть и военными трофеями, и своего рода «казной» первобытного общества. Они были погребены или спрятаны все вместе в лепном глиняном горшке. Какие события этому предшествовали, неизвестно, как неизвестны и причины, по которым эти вещи, скорее всего, относящиеся к разному культурному окружению и, возможно, разным хронологическим интервалам, оказались в степях Северо-западного Причерноморья.

Автор — Н.И. Шишлина, заведующая отделом археологических памятников

Бородинский клад состоит из 17 предметов: двух серебряных наконечников копий, втулки от третьего наконечника копья, серебряного с золотой инкрустацией кинжала, золотой булавки, пяти 5 топоров, трех 3 наверший булав, двух 2 бронзовых накладок в виде пластин и двух 2 фрагментов стенок глиняного лепного сосуда два топора и все булавы сделаны из серпентина или его разновидностей, остальные топоры – из жадеита, широко распространенного в том числе и на Северном Кавказе.

сейминско-турбинского типа. Они были отлиты из сплава серебра и меди в двусторонних формах, затем подвергнуты холодной обработке и дополнительно украшены золотыми накладками. Для копий характерна общая стилистическая орнаментальная концепция – украшение нижней части втулки «золотым кольцом», дополненным узором как на втулке, так и на золотой накладке. Орнамент на золотых накладках выполнял двойную функцию – прочно прикреплял их к серебряной поверхности втулки и являлся ее украшением

Состав сплавов позволил высказать предположение, что одно из копий связано с серебряными изделиями приуральского Турбинского могильника и уральской абашевской культуры (Верхне-Кизыльский клад и др.), и, скорее всего, было выплавлено где-то на Урале. Это копье долго использовалось и спустя какое-то время было украшено золотой накладкой. Каким образом оно попало в клад, который был спрятан почти на западной окраине Причерноморских степей, остается загадкой..

Особенности клада

Бородинский клад — это уникальный комплекс оружия и символов власти, роскошно украшенных и ценных даже по современным меркам, принадлежавших выдающимся лидерам не одного, а нескольких поколений. Такие предметы могли быть и военными трофеями, и своего рода «казной» первобытного общества. Они были погребены или спрятаны все вместе в лепном глиняном горшке. Какие события этому предшествовали, неизвестно, как неизвестны и причины, по которым эти вещи, скорее всего, относящиеся к разному культурному окружению и, возможно, разным хронологическим интервалам, оказались в степях Северо-западного Причерноморья. Шишлина Н.И Историч музей

Найденные предметы относятся к разным культурам: так, копья более характерны для поволжского Турбинского могильника, булавы более присущи Северному Кавказу, булавка и кинжал скорее типичны для эгейской цивилизации, нефрит вообще неизвестного происхождения. Напрашивается версия: эти предметы оказались у одного человека, скорее всего, в результате военных походов или в результате ограблений захоронений (такое было и в древности).

Подобные предметы находили в бассейне Дуная ― в Венгрии и Чехии. Формы копий типичны для Восточного Закавказья, они встречаются в раскопках Северного Кавказа, а также в степных районах Центральной России, что говорит о несомненных связях племён.

Самое тяжёлое копьё имеет длину в 34,1 см и весит 519,1 г, изготовлено из высокопробного серебра 916 пробы.

Другое копьё меньших размеров весит 280,8 г, сделано из низкопробного серебра 400 пробы ― сплав серебра и меди. Спектральный анализ металла копья определил источник поступления металла: Никольское месторождение серебра и Приуралье.

Копья, технически состоящие из пера, втулки, ушек и петли, отлиты целиком в двусторонних литейных формах. Эта техника литья говорит об определённом уровне развития тогдашней отливки. Сначала круглый стержень пера был откован и превращен в четко выступающее ребро. Лезвия копий были оттянуты и хорошо прокованы. Края лезвий заточены не полностью, а лишь в верхней, ближней к острию, части пера. По-видимому, серебряные копья берегли и старались не терять дорогого металла при заточке. После отливки поверхность копий отшлифована, неизвестный мастер убрал все литейные швы, поверхность заровнял и отшлифовал.

На поверхность пера первого копья и трёх втулок нанесен орнамент. Делалось это явно миниатюрными плоскими и круглыми чеканами. Все втулки копий украшены тонкой нарезкой и инкрустированы листовым золотом 750 пробы. Орнаменты выполнены в одной технике и одними и теми же художественными приемами. Сначала мастер чеканил узоры на серебряной основе копья, затем на орнамент накладывалась тонкая золотая пластина, настолько тонкая, что на инкрустацию всех трёх втулок было затрачено чуть больше 5 г листового золота. Изготовление тонкого листового золота тоже не было простым. На золотую накладку вторично наносили узор, во всех деталях повторяющий орнамент, нанесенный на серебряную основу копья. Получалось, что все линии на золотой пластине соответствовали линиям, нанесенным на серебро. Золото заполняло углубления в серебре и содействовало закреплению золотой пластинки на копье. Эта технология была известна уже в древних культурах Передней Азии.

Дорогой характер материала и ритуальность захоронения позволяет сказать, что эти предметы принадлежали знатному человеку.

Изучение клада

Клад был обнаружен местными крестьянами, добывающими камень из курганных насыпей у села Бородино. Полиция передала находку в губернский город, а оттуда она попала к одесскому археологу Э. Р. Штерну, который в 1913 году сделал о находке доклад на международном конгрессе историков в Лондоне, после чего клад приобрёл мировую известность.

Археологическая комиссия в 1914 году, ввиду несомненной значимости клада, рекомендовала передать его на хранение в Музей изящных искусств. В 1923 году клад перенесли в Государственный исторический музей, где он находится и поныне.

Впоследствии клад осматривался археологами, но наиболее детальный его анализ был сделан в 1949 году сотрудницей Государственного исторического музея О. А. Кривцовой-Граковой.

2018 году работы по изучению химического состава каменных изделий Бородинского клада провели физики лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных науках Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий. Ранее учёные полагали, что навершия топоров и булав сделаны из нефрита и мыльного камня соответственно. Однако результаты[2] проведённых исследований показали, что три топора оказались жадеитовыми и три из минералов группы серпентинитов.

Перейти к содержимому

в течение достаточно короткого времени поступали в западные регионы – в несколько мастерских для производства особых топоров, получивших название бородинских. Бородинский клад. Топоры из жадеита и серпентина

Второй важной частью клада, безусловно, являются наконечники копий сейминско-турбинского типа. Они были отлиты из сплава серебра и меди в двусторонних формах, затем подвергнуты холодной обработке и дополнительно украшены золотыми накладками. Для копий характерна общая стилистическая орнаментальная концепция – украшение нижней части втулки «золотым кольцом», дополненным узором как на втулке, так и на золотой накладке. Орнамент на золотых накладках выполнял двойную функцию – прочно прикреплял их к серебряной поверхности втулки и являлся ее украшением. Долго считалось, что рисунок на золотых накладках копий аналогичен орнаментам, украшавшими оружие крито-микенских царей в далекой Греции.

Бородинский клад. Серебряное копье с золотой инкрустацией

Результаты специального анализа, однако показали, что копья Бородинского клада были орнаментированы несколькими мастерами-ювелирами, каждый из которых имел индивидуальный почерк и свой набор инструментов. Уровень мастеров был чрезвычайно высоким, они виртуозно владели разными техниками; при декорировании копий использовались разные типы золотых накладок, наборы ювелирных инструментов – чеканы, фигурные пуансоны, специальные технологические приемы. Состав сплавов позволил высказать предположение, что одно из копий связано с серебряными изделиями приуральского Турбинского могильника и уральской абашевской культуры (Верхне-Кизыльский клад и др.), и, скорее всего, было выплавлено где-то на Урале. Это копье долго использовалось и спустя какое-то время было украшено золотой накладкой. Каким образом оно попало в клад, который был спрятан почти на западной окраине Причерноморских степей, остается загадкой.

Бородинский клад. Схема изготовления наконечника копья

Золотая булавка и серебряный кинжал, украшенные фигурными золотыми накладками являются оригинальными авторскими изделиями неизвестных мастеров, индивидуальный почерк которых, различался – как и общий дизайн рисунка. Однако оба мастера применяли почти аналогичные наборы ювелирных инструментов и одинаковую последовательность технологических операций: подготовили изделие; вырезали золотые фигурные накладки; нанесли орнаментальные сюжеты одновременно на основную поверхность и поверхность золотой накладки одними и теми же инструментами. Это позволяет предположить, что мастера, придавшие парадность булавке и кинжалу, могли принадлежать к одной ювелирной традиции или «школе» и, таким образом, к одной культурной среде.

Бородинский клад. Изделия из драгоценных металлов

Анализ состава сплавов показал, что кинжал и втулку одного из копий можно объединить на основе применения одной технологической схемы сплавления металлов – при их изготовлении в серебро добавили оловянную бронзу. Из высокооловянной бронзы сделаны и две накладки клада.

Полученные результаты подтверждают уникальность каждого из пяти драгоценных изделий Бородинского клада, указывая, что они были отлиты, а затем украшены золотыми накладками, скорее всего, в разных мастерских. Местным ювелирам были доступны несколько источников золота и серебра. Циркуляция драгоценного металлического сырья, предположительно, охватывала достаточно обширный регион от Южного Зауралья и Северного Кавказа до Трансильвании. Отметим и необычный состав медных сплавов, из которых изготовлены бронзовые пластины, входящие в состав клада. Очень высокое содержание олова – до 25% – делало такой сплав крайне непрактичным, однако придавало ему цвет серебра. Предположительно, пластины использовались в качестве оковок древков, навершием которых могли быть топоры, булавы или копья клада. Скорее всего, мастерские литейщиков и ювелиров располагались либо в Причерноморье, либо в Трансильвании, где в это время появляется бронзовое оружие, украшенные затейливыми узорами.

Бородинский клад. Украшения золотой булавки

Формирование комплекса Бородинского клада, вероятно, относится ко времени не позднее XIX–XVIII вв. до н.э., или 3,9-3,8 тлн а сами уникальные изделия могли активно использоваться предшествующими поколениями вождей или царей.

Бородинский клад – результат процветания многокомпонентной системы внутри региональных и вне региональных связей огромной территории – Северной Евразии рубежа III–II тыс. до н.э., где трудились рудокопы, мастера-камнерезы, литейщики, ювелиры, независимо друг от друга создавшие шедевры прикладного искусства бронзового века. Этот огромный ареал не представлял собой единого культурного пространства, для него характерна мозаика ландшафтов, разнообразные природные ресурсы, осваивавшиеся носителями самостоятельных археологических культур, которые различались по уровню технологических навыков, системе хозяйства, степени вовлеченности в обменно-торговые отношения и представляли разные социальные группы. Металлургия золота и серебра, появление оловянных бронз, расцвет технологии литейного производства и ювелирного дела, обширная торговая сеть, экономические успехи производящего хозяйства, взаимные контакты и взаимовлияния, появление могущественной и богатой воинской элиты – все это составляющие сложного процесса развития первобытного общества того времени.

Бородинский клад. Каменные изделия

Бородинский клад — это уникальный комплекс оружия и символов власти, роскошно украшенных и ценных даже по современным меркам, принадлежавших выдающимся лидерам не одного, а нескольких поколений. Такие предметы могли быть и военными трофеями, и своего рода «казной» первобытного общества. Они были погребены или спрятаны все вместе в лепном глиняном горшке. Какие события этому предшествовали, неизвестно, как неизвестны и причины, по которым эти вещи, скорее всего, относящиеся к разному культурному окружению и, возможно, разным хронологическим интервалам, оказались в степях Северо-западного Причерноморья.

Автор — Н.И. Шишлина, заведующая отделом археологических памятников

![]() Вложение: 13500347_borodinskiy_39t_klad_1912_odessa_17_predmetov_.docx

Вложение: 13500347_borodinskiy_39t_klad_1912_odessa_17_predmetov_.docx

|

Метки: Бородинский клад 17 изделий из бронзы |

Без заголовка |

Первоцветы на нашей даче

Подснежники или галантусы Латинское название происходит от греческих слов: gala – молоко и anthos – цветок и означает молочно-цветковый.

По одной из легенд, когда Адам и Ева покидали Рай, на земле шёл снег, и там, где ступала Ева, снежинки таяли, превращаясь в прекрасные цветы галантуса.

И крокусы

Подснежники или галантусы Латинское название происходит от греческих слов: gala – молоко и anthos – цветок и означает молочно-цветковый.

По одной из легенд, когда Адам и Ева покидали Рай, на земле шёл снег, и там, где ступала Ева, снежинки таяли, превращаясь в прекрасные цветы галантуса.

И крокусы

![]() Вложение: 13477648_pervocvetuy_apr_2024.docx

Вложение: 13477648_pervocvetuy_apr_2024.docx

|

|

Дятлы красивые птицы наших окрестностей |

Дятлы красивые птицы наших окрестностей. С помощью клюва дятлы долбят кору и сердцевину пораженных деревьев, и находят основную свою пищу: насекомых и личинок.

Крепкий клюв дятлы используют не только для добычи пищи, но и для создания гнезд, которые обычно устраивают в дуплах деревьев. Стучат по дереву дятлы и для связи друг с другом. Весной самцы многих видов дятлов барабанят клювом по сухим деревьям. Питается главным образом муравьями и их куколками, которых извлекает из муравейника с помощью длинного липкого языка.

В кладке 5-9 белых яиц. Размеры яиц: (33-34) х (22-23) мм.

Сроки гнездования. К гнездованию приступает в начале мая. Насиживание длится 15-17 суток. Птенцы находятся в гнезде до трех недель. Вылет молодых птиц наблюдается в первой половине июня. Отлет начинается в начале сентября.

Зеленые дятлы.

Однажды видела несколько раз пять крупных зеленых дятлов в нас на даче в южном Подмосковье

Крепкий клюв дятлы используют не только для добычи пищи, но и для создания гнезд, которые обычно устраивают в дуплах деревьев. Стучат по дереву дятлы и для связи друг с другом. Весной самцы многих видов дятлов барабанят клювом по сухим деревьям. Питается главным образом муравьями и их куколками, которых извлекает из муравейника с помощью длинного липкого языка.

В кладке 5-9 белых яиц. Размеры яиц: (33-34) х (22-23) мм.

Сроки гнездования. К гнездованию приступает в начале мая. Насиживание длится 15-17 суток. Птенцы находятся в гнезде до трех недель. Вылет молодых птиц наблюдается в первой половине июня. Отлет начинается в начале сентября.

Зеленые дятлы.

Однажды видела несколько раз пять крупных зеленых дятлов в нас на даче в южном Подмосковье

![]() Вложение: 13477593_dyatluy_.docx

Вложение: 13477593_dyatluy_.docx

|

|

Соловецкий монастырь – «заполярное чудо» |

В Соловецком монастыре за полтысячелетия иноки и насельники сумели создать культуру, которую назовут «заполярным чудом» в области богословия, иконографии, архитектуры, гидрологии и этнографии. Но одним из самых восхитительных достижений стал удивительный опыт в сфере агрикультуры. «Агропромышленный комплекс» Соловков в начале ХХ века приносил доход в 150 тысяч рублей и покрывал все потребности в хлебе земном и духовном.

Широта северной души

Легенды ходили уже начиная с XV века. Последователи легендарных новгородских старцев Зосимы и Германа начали пытаться ужиться с суровым миром Белого Безмолвия, построивших за 65-м градусом северной широты настоящий нордический Эдем.

Была каменная корабельная пристань, где швартовался собственный рыболовный весельно-карбасный флот с единственным в Заполярье сухим доком, из которого откачивалась вода. Построен канал глубиной до 10 м, соединившем в одну акваторию сразу 52 озера.. За счет перепадов уровня озер вода приводила в действие гидротурбину Френсиса здешней ГЭС.В вода становилась приводом и для пилорамы, и для гидротурбины. Полученная из динамо-машины мощностью в 25 кВт электроэнергия подавалась для освещения трех гостиниц для богомольцев. Сами чернецы смиренно обходились свечами и лампадками.

Устроенные при игумене Филиппе Колычеве (будущий митрополит Московский, XVI век), кирпичные заводы выпускали совершенно необычную продукцию — кирпич ручной формовки с прочностью базальта, выдерживая давление 5 тонн на один см2.

На Соловках были открыты судоремонтный, кожевенный, кирпичный, известково-алебастровый, гончарный, лесопильный, смолокуренный, воскобелильный, салотопный заводы, мельница, типография, радиостанция, карбасная, канатная, санная, корзино-экипажная, слесарная, столярная, переплетная, сапож¬ная, портняжная, иконописная и свечная мастерские. До подавления Соловецкого восстания XVII века еще и своя оружейная палата с артиллерийским парком и арсеналом для стрельцов.

Райский сад

Известно, что на арктические Соловки импортировалось только зерно и масло, все остальные продукты производились на месте. Это стало возможным благодаря устройству в Макарьевской пустыни между озерами Нижний Перт и Пустынное теплиц, парников и оранжерей с уникальной системой отопления. Наблюдательные чернецы заметили, что в пустыни на Большом Соловецком острове за счет укрытия долины от северных ветров Крестовой и Александровской горами создается особый микроклимат, в котором в летнее время года температура почвы на 2 4 градуса выше, чем в других местах острова. Здесь были построены воскобелильный и свечной заводы, тепло от которых по тем же трубам проходило под почвой теплиц, разогревая ее до «тропических» температур. В теплицах выращивались бахчевые, дыни, лимоны, огурцы, персики. Существует рассказ о том, как в июне 1694 года царь Петр посетил Пертоминский монастырь, где его угощали диковинными арбузами, выращенными в местных теплицах.

Профессор Института российской истории РАН Виктор Буганов отмечал: «Соловецкие монахи выращивали замечательные яблоки и бились над устойчивостью урожаев других фруктов, включая лимоны. Виноград, арбузы и другие лакомства влекли воображение островных землеробов, а их коллеги-водознатцы обогащали живность естественных и искусственных водоемов форелью и другими видами рыб (всего их водилось 13, включая щуку, налима, окуня, карася)».

Возможно, «соловецкий виноград» — некоторое преувеличение. Но яблоня Палласа здесь растет и по сей день. Выращивалась ценная ягода морошка, которую тут селекционировали..

В Макарьевской пустыни были обустроены огороды, на которых высевали завезенный Петром Первым картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок и др. Пытались сеять ячмень, пусть он и получался низкого качества. Тем не менее пиво и квас в монастыре были свои и поступали в трапезную палату по сооруженному пиво- и квасопроводу. Квас разливала из чанов «вся братия и слуги многие», то при Филиппе его стали подавать в погреб по трубам и по трубам же разливать в бочки. Всю работу производили один старец и пять слуг.

На острове Большой Муксалма монахи завели молочную ферму на 80 коров и овчарню на 150 овец, 180 лошадей Монастырские пруды и рыболовный флот в изобилии снабжали братию водной пищей.

Цветы Снежной королевы

В 1822 году в Макарьевской пустыни на 5 гектарах был устроен ботанический сад для монастырской аптеки. Оранжерея также отапливалась горячими водами двух заводов и производила порядка 500 наименований таких редких растений, как бадан тостолистный, липа мелколистная, черемуха пенсильванская, чай даурский, ирга колосистая, сирень венгерская, желтая акация, роза морщинистая с высоким содержанием витамина С, спирея иволистная и др. Особую гордость представляют сибирские кедры.

Русский путешественник и журналист Василий Немирович-Данченко (старший брат известного театрального режиссера), посетивший Соловки в 1872 году, писал: «Садовник-монах из крестьян предложил нам посмотреть оранжереи и парники. Тут росли арбузы, дыни, огурцы и персики. Разумеется, все это в парниках… Оранжереи с цветами прелестны. В распределении клумб обнаруживается вкус и знание дела».

Один из паломников писал в 1899 году: «При устройстве садика две почти непреодолимых трудности нужно было побороть пустынникам — почву и климат. Чтобы что-нибудь посадить на такой почве, нужно прежде всего убрать громадные камнища, а на место их наносить хорошей земли. Какой же, спрашивается, требовался гигантский труд, чтобы расчистить почву приблизительно на пространстве 200 кв. сажень? Соловецкий инок не знает преград. Камни собраны, из них сложена высокая ограда, кажется с одной стороны. На место камней наношена хорошая земля. Возделанный таким образом участок разбит на меньшие участки. На них посажены различные растения. Здесь растет малина, черная и красная смородина, клубника.

После революции, когда в Соловецкий лагерь особого назначения начали свозить «врагов народа» из ученой среды, сюда попал знаменитый ботаник Владимир Дегтярев, продолживший уже в СЛОНе традиции монахов. Его сделали заведующим парниками, где тот создал настоящий дендрарий. Успешно выращенные Дегтяревым: анютины глазки, карликовые астры, бархатцы, маргаритки, девица в зелени, просвирник, лжепросвирник, низкая настурция, ромашка, ноготки, портулак, резеда, скабиоза, душистый табак, хмель, пиретрум. До наших дней сохранилась посаженная им кедровая роща..

Автор: Сергей Кисин

https://vestnikapk.ru/articles/portret-regiona/arkticheskie-zemledeltsy/

Широта северной души

Легенды ходили уже начиная с XV века. Последователи легендарных новгородских старцев Зосимы и Германа начали пытаться ужиться с суровым миром Белого Безмолвия, построивших за 65-м градусом северной широты настоящий нордический Эдем.

Была каменная корабельная пристань, где швартовался собственный рыболовный весельно-карбасный флот с единственным в Заполярье сухим доком, из которого откачивалась вода. Построен канал глубиной до 10 м, соединившем в одну акваторию сразу 52 озера.. За счет перепадов уровня озер вода приводила в действие гидротурбину Френсиса здешней ГЭС.В вода становилась приводом и для пилорамы, и для гидротурбины. Полученная из динамо-машины мощностью в 25 кВт электроэнергия подавалась для освещения трех гостиниц для богомольцев. Сами чернецы смиренно обходились свечами и лампадками.

Устроенные при игумене Филиппе Колычеве (будущий митрополит Московский, XVI век), кирпичные заводы выпускали совершенно необычную продукцию — кирпич ручной формовки с прочностью базальта, выдерживая давление 5 тонн на один см2.

На Соловках были открыты судоремонтный, кожевенный, кирпичный, известково-алебастровый, гончарный, лесопильный, смолокуренный, воскобелильный, салотопный заводы, мельница, типография, радиостанция, карбасная, канатная, санная, корзино-экипажная, слесарная, столярная, переплетная, сапож¬ная, портняжная, иконописная и свечная мастерские. До подавления Соловецкого восстания XVII века еще и своя оружейная палата с артиллерийским парком и арсеналом для стрельцов.

Райский сад

Известно, что на арктические Соловки импортировалось только зерно и масло, все остальные продукты производились на месте. Это стало возможным благодаря устройству в Макарьевской пустыни между озерами Нижний Перт и Пустынное теплиц, парников и оранжерей с уникальной системой отопления. Наблюдательные чернецы заметили, что в пустыни на Большом Соловецком острове за счет укрытия долины от северных ветров Крестовой и Александровской горами создается особый микроклимат, в котором в летнее время года температура почвы на 2 4 градуса выше, чем в других местах острова. Здесь были построены воскобелильный и свечной заводы, тепло от которых по тем же трубам проходило под почвой теплиц, разогревая ее до «тропических» температур. В теплицах выращивались бахчевые, дыни, лимоны, огурцы, персики. Существует рассказ о том, как в июне 1694 года царь Петр посетил Пертоминский монастырь, где его угощали диковинными арбузами, выращенными в местных теплицах.

Профессор Института российской истории РАН Виктор Буганов отмечал: «Соловецкие монахи выращивали замечательные яблоки и бились над устойчивостью урожаев других фруктов, включая лимоны. Виноград, арбузы и другие лакомства влекли воображение островных землеробов, а их коллеги-водознатцы обогащали живность естественных и искусственных водоемов форелью и другими видами рыб (всего их водилось 13, включая щуку, налима, окуня, карася)».

Возможно, «соловецкий виноград» — некоторое преувеличение. Но яблоня Палласа здесь растет и по сей день. Выращивалась ценная ягода морошка, которую тут селекционировали..

В Макарьевской пустыни были обустроены огороды, на которых высевали завезенный Петром Первым картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок и др. Пытались сеять ячмень, пусть он и получался низкого качества. Тем не менее пиво и квас в монастыре были свои и поступали в трапезную палату по сооруженному пиво- и квасопроводу. Квас разливала из чанов «вся братия и слуги многие», то при Филиппе его стали подавать в погреб по трубам и по трубам же разливать в бочки. Всю работу производили один старец и пять слуг.

На острове Большой Муксалма монахи завели молочную ферму на 80 коров и овчарню на 150 овец, 180 лошадей Монастырские пруды и рыболовный флот в изобилии снабжали братию водной пищей.

Цветы Снежной королевы

В 1822 году в Макарьевской пустыни на 5 гектарах был устроен ботанический сад для монастырской аптеки. Оранжерея также отапливалась горячими водами двух заводов и производила порядка 500 наименований таких редких растений, как бадан тостолистный, липа мелколистная, черемуха пенсильванская, чай даурский, ирга колосистая, сирень венгерская, желтая акация, роза морщинистая с высоким содержанием витамина С, спирея иволистная и др. Особую гордость представляют сибирские кедры.

Русский путешественник и журналист Василий Немирович-Данченко (старший брат известного театрального режиссера), посетивший Соловки в 1872 году, писал: «Садовник-монах из крестьян предложил нам посмотреть оранжереи и парники. Тут росли арбузы, дыни, огурцы и персики. Разумеется, все это в парниках… Оранжереи с цветами прелестны. В распределении клумб обнаруживается вкус и знание дела».

Один из паломников писал в 1899 году: «При устройстве садика две почти непреодолимых трудности нужно было побороть пустынникам — почву и климат. Чтобы что-нибудь посадить на такой почве, нужно прежде всего убрать громадные камнища, а на место их наносить хорошей земли. Какой же, спрашивается, требовался гигантский труд, чтобы расчистить почву приблизительно на пространстве 200 кв. сажень? Соловецкий инок не знает преград. Камни собраны, из них сложена высокая ограда, кажется с одной стороны. На место камней наношена хорошая земля. Возделанный таким образом участок разбит на меньшие участки. На них посажены различные растения. Здесь растет малина, черная и красная смородина, клубника.

После революции, когда в Соловецкий лагерь особого назначения начали свозить «врагов народа» из ученой среды, сюда попал знаменитый ботаник Владимир Дегтярев, продолживший уже в СЛОНе традиции монахов. Его сделали заведующим парниками, где тот создал настоящий дендрарий. Успешно выращенные Дегтяревым: анютины глазки, карликовые астры, бархатцы, маргаритки, девица в зелени, просвирник, лжепросвирник, низкая настурция, ромашка, ноготки, портулак, резеда, скабиоза, душистый табак, хмель, пиретрум. До наших дней сохранилась посаженная им кедровая роща..

Автор: Сергей Кисин

https://vestnikapk.ru/articles/portret-regiona/arkticheskie-zemledeltsy/

|

Метки: Соловецкий монастырь – «заполярное чудо» |

Церцис или багряник. |

Церцис или багряник. Иудино дерево цветет ранней весной, когда еще нет листьев. Видели в Риме в марте, все улицы города с гигантскими деревьями в цвету.

![]() Вложение: 13466299_cercis_ili_bagryanik.docx

Вложение: 13466299_cercis_ili_bagryanik.docx

|

|

песня Луна Иона Суручану |

https://pesni.guru/text/ion-suruceanu-%D0%B8%D0%BE...87%D0%B0%D0%BD%D1%83-luna-luna

Перевод с молдавского - Борис Пахомов

Любовь почти утихла под звёздами средь ночи,

И мне смотреть на звёзды уже нет больше мочи.

Ты от меня далёко, как и луна от солнца.

Когда же меж собою совьются наши кольца?

Ты от меня далёко, как и луна от солнца.

Когда же меж собою совьются наши кольца?

Жёлто-белая луна, жёлто-белая луна,

Она видит нас обоих.

Я ведь твой, а ты - моя, я ведь твой, а ты - моя.

Передай через неё мне миг любови.

Одна звезда ушла, а новые родятся.

Чего ещё мне ждать? А дни так долго длятся!

Ты от меня далёко, как и луна от солнца.

Когда же меж собою совьются наши кольца?

Ты от меня далёко, как и луна от солнца.

Когда же меж собою совьются наши кольца?

Жёлто-белая луна, жёлто-белая луна,

Она видит нас обоих.

Я ведь твой, а ты - моя, я ведь твой, а ты - моя.

Передай через неё мне миг любови.

Жёлто-белая луна, жёлто-белая луна,

Она видит нас обоих.

Я ведь твой, а ты - моя, я ведь твой, а ты - моя.

Передай через неё мне миг любови.

Жёлто-белая луна, жёлто-белая луна,

Она видит нас обоих.

Я ведь твой, а ты - моя, я ведь твой, а ты - моя.

Передай через неё мне миг любови.

Еще Ion Suruceanu (Ион Суручану)

https://pesni.guru

Перевод с молдавского - Борис Пахомов

Любовь почти утихла под звёздами средь ночи,

И мне смотреть на звёзды уже нет больше мочи.

Ты от меня далёко, как и луна от солнца.

Когда же меж собою совьются наши кольца?

Ты от меня далёко, как и луна от солнца.

Когда же меж собою совьются наши кольца?

Жёлто-белая луна, жёлто-белая луна,

Она видит нас обоих.

Я ведь твой, а ты - моя, я ведь твой, а ты - моя.

Передай через неё мне миг любови.

Одна звезда ушла, а новые родятся.

Чего ещё мне ждать? А дни так долго длятся!

Ты от меня далёко, как и луна от солнца.

Когда же меж собою совьются наши кольца?

Ты от меня далёко, как и луна от солнца.

Когда же меж собою совьются наши кольца?

Жёлто-белая луна, жёлто-белая луна,

Она видит нас обоих.

Я ведь твой, а ты - моя, я ведь твой, а ты - моя.

Передай через неё мне миг любови.

Жёлто-белая луна, жёлто-белая луна,

Она видит нас обоих.

Я ведь твой, а ты - моя, я ведь твой, а ты - моя.

Передай через неё мне миг любови.

Жёлто-белая луна, жёлто-белая луна,

Она видит нас обоих.

Я ведь твой, а ты - моя, я ведь твой, а ты - моя.

Передай через неё мне миг любови.

Еще Ion Suruceanu (Ион Суручану)

https://pesni.guru

|

|

Наукограды Пущино и Протвино объединили с Серпуховым |

Наукоград растворить, а науку — в осадок? Газета «Советская Россия» 20.01.2023

https://sovross.ru/2023/01/18/naukograd-rastvorit-a-nauku-v-osadok/

Наукограды Пущино и Протвино объединили с Серпуховым не смотря на сопротивление ученых

https://sovross.ru/2023/01/18/naukograd-rastvorit-a-nauku-v-osadok/

Наукограды Пущино и Протвино объединили с Серпуховым не смотря на сопротивление ученых

|

Метки: Научная информация |

Без заголовка |

Это цитата сообщения -KRASOTA- [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как я Ва по-доброму завидую, какой вы создали мир вечной красоты, гармонии и душевности!!

Ге вы берете столько времени? Прошу позволения изредка пользоваться вашими радующими нас находками

Удачи и здоровья

Валентина

Ге вы берете столько времени? Прошу позволения изредка пользоваться вашими радующими нас находками

Удачи и здоровья

Валентина

|

Метки: мир вечной красоты гармонии и душевности! |

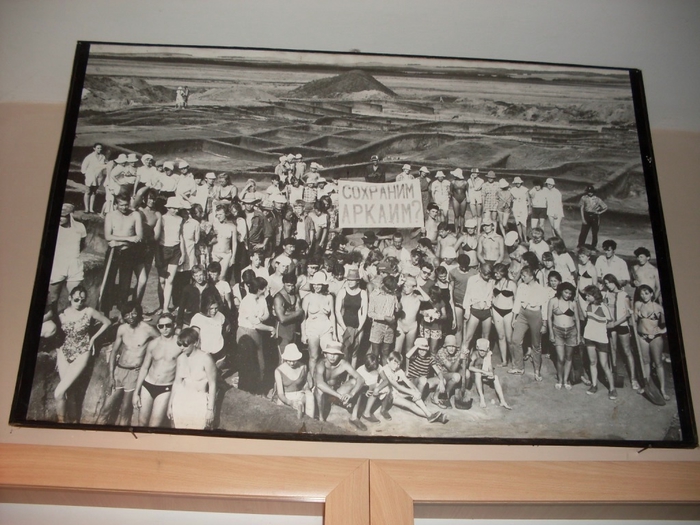

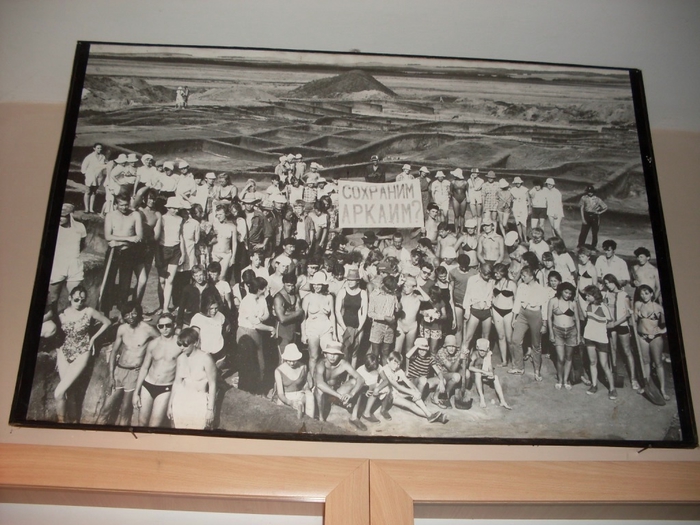

Аркаиму 4000 лет - центр древней страны из 22 поселений |

Древнее поселение Аркаим в Челябинской области - уникальное место России. Это наша древняя история. Здесь находится укрепленное поселение, созданное 4000 ле назад, и прилегающие хозяйственные площадки. По мнению археологов памятник отличается хорошей сохранностью оборонительных сооружений, наличием синхронных курганов и могильников животных. Впервые его обнаружили военные картографы, комплекс был нанесен на военные карты в 1957 году.

Памятник состоит из укреплённого города, двух некрополей и останков древних пастбищ загонов. У города две круговые стены, одна из которых окружена другой. Внутри каждого кольца, расположены жилища, которые строились из бревенчатых каркасов и земляных блоков. В внутри домов - очаги, колодцы, ямы для хранения продуктов, металлургические печи. На сегодняшний день исследовано 29 жилищ (весь комплекс состоял из 60 построек). Различаются помещения личного и общественного пользования, жилые и мастерские. В центре города располагалась площадь. В городе пользовались ливневой канализацией с отводом воды за пределы поселения. На территории Аркаима собрана большая коллекция керамики, изделий из кости и камня, металлических орудий труда и многочисленные предметы, связанные с металлургическим производством. Все археологические находки, найденные во время раскопок 22 древних городищ и множества курганов, располагающихся вокруг Аркаима, хранятся в великолепном музее. Здесь вы увидите облик древних людей Аркаима, воссозданных по методике акад. М.М.Герасимова. Из его экспозиций можно узнать, как заселялся южный Урал с древности до наших дней. Также можно полюбоваться драгоценными камнями Урала и многим другим.

На его территории располагается реконструированный курган, с захоронением древних знатных людей, 3 неолитических жилища, внутри которых воссоздан быт людей того времени, казачья усадьба-музей, мельница и другие.

Археологический комплекс-заповедник "Аркаим" известен как объект исторического туризма. Здесь вы найдете хорошо оборудованные места для туристов с разным материальным достатком. На его территории проводятся народные праздники и гуляния.

Можно узнать как делать сосуд из глины, как плавили медь, как плетутся изделия из ивы и многое другое.

С 1980х годов здесь проводятся раскопки под руководством проф. Г.Б. Здановича и сотрудников Челябинского университета. Благодаря им Аркаим был сохранен от затопления водохранилищем и вокруг него создан заповедник-музей и др. объекты – в 400 км от Челябинска.

Большое количество фотографий вы найдете по адресу http://10russia.ru/object_58, часть моих фото взято оттуда и фондов музея Аркаим, за что им спасибо.

Аркаим занимает сейчас 57 место среди достопримечательностей России и можно его еще поддержать.

1.

1.

![]()

2.

![]()

3.

![]()

4.

![]()

5.

![]()

6.

![]()

7.

![]()

8.

![]()

9.

![]()

10.

![]()

11.

![]()

12.

![]()

13.

![]()

14.

![]()

15.

![]()

16.

![]()

17.

![]()

18.

![]()

19.

![]()

20.

![]()

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Памятник состоит из укреплённого города, двух некрополей и останков древних пастбищ загонов. У города две круговые стены, одна из которых окружена другой. Внутри каждого кольца, расположены жилища, которые строились из бревенчатых каркасов и земляных блоков. В внутри домов - очаги, колодцы, ямы для хранения продуктов, металлургические печи. На сегодняшний день исследовано 29 жилищ (весь комплекс состоял из 60 построек). Различаются помещения личного и общественного пользования, жилые и мастерские. В центре города располагалась площадь. В городе пользовались ливневой канализацией с отводом воды за пределы поселения. На территории Аркаима собрана большая коллекция керамики, изделий из кости и камня, металлических орудий труда и многочисленные предметы, связанные с металлургическим производством. Все археологические находки, найденные во время раскопок 22 древних городищ и множества курганов, располагающихся вокруг Аркаима, хранятся в великолепном музее. Здесь вы увидите облик древних людей Аркаима, воссозданных по методике акад. М.М.Герасимова. Из его экспозиций можно узнать, как заселялся южный Урал с древности до наших дней. Также можно полюбоваться драгоценными камнями Урала и многим другим.

На его территории располагается реконструированный курган, с захоронением древних знатных людей, 3 неолитических жилища, внутри которых воссоздан быт людей того времени, казачья усадьба-музей, мельница и другие.

Археологический комплекс-заповедник "Аркаим" известен как объект исторического туризма. Здесь вы найдете хорошо оборудованные места для туристов с разным материальным достатком. На его территории проводятся народные праздники и гуляния.

Можно узнать как делать сосуд из глины, как плавили медь, как плетутся изделия из ивы и многое другое.

С 1980х годов здесь проводятся раскопки под руководством проф. Г.Б. Здановича и сотрудников Челябинского университета. Благодаря им Аркаим был сохранен от затопления водохранилищем и вокруг него создан заповедник-музей и др. объекты – в 400 км от Челябинска.

Большое количество фотографий вы найдете по адресу http://10russia.ru/object_58, часть моих фото взято оттуда и фондов музея Аркаим, за что им спасибо.

Аркаим занимает сейчас 57 место среди достопримечательностей России и можно его еще поддержать.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

|

Метки: Аркаиму 4000 лет вблизи 22 древних города музей центр туризма юг Урала |

Понравилось: 1 пользователю

Без заголовка |

Древнее поселение Аркаим в Челябинской области - уникальное место России. Это наша древняя история. Здесь находится укрепленное поселение, созданное 4000 ле назад, и прилегающие хозяйственные площадки. По мнению археологов памятник отличается хорошей сохранностью оборонительных сооружений, наличием синхронных курганов и могильников животных. Впервые его обнаружили военные картографы, комплекс был нанесен на военные карты в 1957 году.

Памятник состоит из укреплённого города, двух некрополей и останков древних пастбищ загонов. У города две круговые стены, одна из которых окружена другой. Внутри каждого кольца, расположены жилища, которые строились из бревенчатых каркасов и земляных блоков. В внутри домов - очаги, колодцы, ямы для хранения продуктов, металлургические печи. На сегодняшний день исследовано 29 жилищ (весь комплекс состоял из 60 построек). Различаются помещения личного и общественного пользования, жилые и мастерские. В центре города располагалась площадь. В городе пользовались ливневой канализацией с отводом воды за пределы поселения. На территории Аркаима собрана большая коллекция керамики, изделий из кости и камня, металлических орудий труда и многочисленные предметы, связанные с металлургическим производством. Все археологические находки, найденные во время раскопок 22 древних городищ и множества курганов, располагающихся вокруг Аркаима, хранятся в великолепном музее. Здесь вы увидите облик древних людей Аркаима, воссозданных по методике акад. М.М.Герасимова. Из его экспозиций можно узнать, как заселялся южный Урал с древности до наших дней. Также можно полюбоваться драгоценными камнями Урала и многим другим.

На его территории располагается реконструированный курган, с захоронением древних знатных людей, 3 неолитических жилища, внутри которых воссоздан быт людей того времени, казачья усадьба-музей, мельница и другие.

Археологический комплекс-заповедник "Аркаим" известен как объект исторического туризма. Здесь вы найдете хорошо оборудованные места для туристов с разным материальным достатком. На его территории проводятся народные праздники и гуляния.

Можно узнать как делать сосуд из глины, как плавили медь, как плетутся изделия из ивы и многое другое.

С 1980х годов здесь проводятся раскопки под руководством проф. Г.Б. Здановича и сотрудников Челябинского университета. Благодаря им Аркаим был сохранен от затопления водохранилищем и вокруг него создан заповедник-музей и др. объекты – в 400 км от Челябинска.

Большое количество фотографий вы найдете по адресу http://10russia.ru/object_58, часть моих фото взято оттуда и фондов музея Аркаим, за что им спасибо.

Аркаим занимает сейчас 57 место среди достопримечательностей России и можно его еще поддержать.

Памятник состоит из укреплённого города, двух некрополей и останков древних пастбищ загонов. У города две круговые стены, одна из которых окружена другой. Внутри каждого кольца, расположены жилища, которые строились из бревенчатых каркасов и земляных блоков. В внутри домов - очаги, колодцы, ямы для хранения продуктов, металлургические печи. На сегодняшний день исследовано 29 жилищ (весь комплекс состоял из 60 построек). Различаются помещения личного и общественного пользования, жилые и мастерские. В центре города располагалась площадь. В городе пользовались ливневой канализацией с отводом воды за пределы поселения. На территории Аркаима собрана большая коллекция керамики, изделий из кости и камня, металлических орудий труда и многочисленные предметы, связанные с металлургическим производством. Все археологические находки, найденные во время раскопок 22 древних городищ и множества курганов, располагающихся вокруг Аркаима, хранятся в великолепном музее. Здесь вы увидите облик древних людей Аркаима, воссозданных по методике акад. М.М.Герасимова. Из его экспозиций можно узнать, как заселялся южный Урал с древности до наших дней. Также можно полюбоваться драгоценными камнями Урала и многим другим.

На его территории располагается реконструированный курган, с захоронением древних знатных людей, 3 неолитических жилища, внутри которых воссоздан быт людей того времени, казачья усадьба-музей, мельница и другие.

Археологический комплекс-заповедник "Аркаим" известен как объект исторического туризма. Здесь вы найдете хорошо оборудованные места для туристов с разным материальным достатком. На его территории проводятся народные праздники и гуляния.

Можно узнать как делать сосуд из глины, как плавили медь, как плетутся изделия из ивы и многое другое.

С 1980х годов здесь проводятся раскопки под руководством проф. Г.Б. Здановича и сотрудников Челябинского университета. Благодаря им Аркаим был сохранен от затопления водохранилищем и вокруг него создан заповедник-музей и др. объекты – в 400 км от Челябинска.

Большое количество фотографий вы найдете по адресу http://10russia.ru/object_58, часть моих фото взято оттуда и фондов музея Аркаим, за что им спасибо.

Аркаим занимает сейчас 57 место среди достопримечательностей России и можно его еще поддержать.

|

Метки: Аркаиму 4000 лет вблизи 22 древних города музей центр туризма юг Урала |

Аркаим - один из 22х древних городов Бронзового века на юге Урала |

Древнее поселение Аркаим в Челябинской области - уникальное место России. Это наша древняя история. Здесь находится укрепленное поселение, созданное 4000 ле назад, и прилегающие хозяйственные площадки. По мнению археологов памятник отличается хорошей сохранностью оборонительных сооружений, наличием синхронных курганов и могильников животных. Впервые его обнаружили военные картографы, комплекс был нанесен на военные карты в 1957 году.

Памятник состоит из укреплённого города, двух некрополей и останков древних пастбищ загонов. У города две круговые стены, одна из которых окружена другой. Внутри каждого кольца, расположены жилища, которые строились из бревенчатых каркасов и земляных блоков. В внутри домов - очаги, колодцы, ямы для хранения продуктов, металлургические печи. На сегодняшний день исследовано 29 жилищ (весь комплекс состоял из 60 построек). Различаются помещения личного и общественного пользования, жилые и мастерские. В центре города располагалась площадь. В городе пользовались ливневой канализацией с отводом воды за пределы поселения. На территории Аркаима собрана большая коллекция керамики, изделий из кости и камня, металлических орудий труда и многочисленные предметы, связанные с металлургическим производством. Все археологические находки, найденные во время раскопок 22 древних городищ и множества курганов, располагающихся вокруг Аркаима, хранятся в великолепном музее. Здесь вы увидите облик древних людей Аркаима, воссозданных по методике акад. М.М.Герасимова. Из его экспозиций можно узнать, как заселялся южный Урал с древности до наших дней. Также можно полюбоваться драгоценными камнями Урала и многим другим.

На его территории располагается реконструированный курган, с захоронением древних знатных людей, 3 неолитических жилища, внутри которых воссоздан быт людей того времени, казачья усадьба-музей, мельница и другие.

Археологический комплекс-заповедник "Аркаим" известен как объект исторического туризма. Здесь вы найдете хорошо оборудованные места для туристов с разным материальным достатком. На его территории проводятся народные праздники и гуляния.

Можно узнать как делать сосуд из глины, как плавили медь, как плетутся изделия из ивы и многое другое.

С 1980х годов здесь проводятся раскопки под руководством проф. Г.Б. Здановича и сотрудников Челябинского университета. Благодаря им Аркаим был сохранен от затопления водохранилищем и вокруг него создан заповедник-музей и др. объекты – в 400 км от Челябинска.

Большое количество фотографий вы найдете по адресу http://10russia.ru/object_58, часть моих фото взято оттуда и фондов музея Аркаим, за что им спасибо.

Аркаим занимает сейчас 57 место среди достопримечательностей России и можно его еще поддержать.

Памятник состоит из укреплённого города, двух некрополей и останков древних пастбищ загонов. У города две круговые стены, одна из которых окружена другой. Внутри каждого кольца, расположены жилища, которые строились из бревенчатых каркасов и земляных блоков. В внутри домов - очаги, колодцы, ямы для хранения продуктов, металлургические печи. На сегодняшний день исследовано 29 жилищ (весь комплекс состоял из 60 построек). Различаются помещения личного и общественного пользования, жилые и мастерские. В центре города располагалась площадь. В городе пользовались ливневой канализацией с отводом воды за пределы поселения. На территории Аркаима собрана большая коллекция керамики, изделий из кости и камня, металлических орудий труда и многочисленные предметы, связанные с металлургическим производством. Все археологические находки, найденные во время раскопок 22 древних городищ и множества курганов, располагающихся вокруг Аркаима, хранятся в великолепном музее. Здесь вы увидите облик древних людей Аркаима, воссозданных по методике акад. М.М.Герасимова. Из его экспозиций можно узнать, как заселялся южный Урал с древности до наших дней. Также можно полюбоваться драгоценными камнями Урала и многим другим.

На его территории располагается реконструированный курган, с захоронением древних знатных людей, 3 неолитических жилища, внутри которых воссоздан быт людей того времени, казачья усадьба-музей, мельница и другие.

Археологический комплекс-заповедник "Аркаим" известен как объект исторического туризма. Здесь вы найдете хорошо оборудованные места для туристов с разным материальным достатком. На его территории проводятся народные праздники и гуляния.

Можно узнать как делать сосуд из глины, как плавили медь, как плетутся изделия из ивы и многое другое.

С 1980х годов здесь проводятся раскопки под руководством проф. Г.Б. Здановича и сотрудников Челябинского университета. Благодаря им Аркаим был сохранен от затопления водохранилищем и вокруг него создан заповедник-музей и др. объекты – в 400 км от Челябинска.

Большое количество фотографий вы найдете по адресу http://10russia.ru/object_58, часть моих фото взято оттуда и фондов музея Аркаим, за что им спасибо.

Аркаим занимает сейчас 57 место среди достопримечательностей России и можно его еще поддержать.

|

Метки: Аркаиму 4000 лет вблизи 22 древних города музей и центр туризма Челябинской обл. |

- новая серия фотографий в фотоальбоме |

Фотографии ValyaPr :

Австралия - страна, где все наоборот чем у нас в природе - зимой - лето, а летом - зима, хотя зимы у них не бывает никогда. Там экзотические растения, а деревья больше огромных зданий. Там много сумчатых животных, которых нет нигде в мире. Там живет Коала - эвкалиптовый крошечный медвежонок, который днем спит, а активен ночью. Это страна - кенгуру, которые не боятся людей. В центре острова - пустыня, а вокруг море -курорт.

Австралия - страна, где все наоборот чем у нас в природе - зимой - лето, а летом - зима, хотя зимы у них не бывает никогда. Там экзотические растения, а деревья больше огромных зданий. Там много сумчатых животных, которых нет нигде в мире. Там живет Коала - эвкалиптовый крошечный медвежонок, который днем спит, а активен ночью. Это страна - кенгуру, которые не боятся людей. В центре острова - пустыня, а вокруг море -курорт.

|  |  |  |

|  |  |  |

|  |  |  |

|  |  |  |

|  |  |  |

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Без заголовка |

Это цитата сообщения ДМИТРИЙ-ЛЮБИМЫЙ_БОГОМ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Молодцы !!!! Американские напевы . Спасибо.

|

|

Дневник ValyaPr |

люблю природу и дачу, а также путешествия,

|

|

| Страницы: [1] Календарь |