-Метки

-Рубрики

- ПУТЕШЕСТВИЯ (4)

- ИНТЕРНЕТ-ШОПИНГ (3)

- САЙТЫ ПО ВЯЗАНИЮ (2)

- АЗБУКА ВЯЗАНИЯ (95)

- выкройки для вязаных изделий (6)

- техника вязания (2)

- резинки спицами (2)

- ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ (441)

- безрукавки жилеты крючком (85)

- сумки крючком (1)

- болеро крючком (11)

- брюки крючком (2)

- детские модели крючком (48)

- детские носочки пинетки крючком (3)

- детские шапочки крючком (4)

- для дома крючком (50)

- игрушки вязаные крючком (18)

- носки чулки гетры (18)

- пальто крючком (3)

- платья крючком (56)

- пуловеры жакеты кардиганы крючком (62)

- сумки крючком (10)

- сумки крючком (2)

- туники крючком (1)

- узоры крючком (38)

- цветы крючком (11)

- шали паланитины крючком (48)

- шапки береты крючком (6)

- юбки крючком (28)

- ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ (737)

- безрукавки жилеты (108)

- болеро спицами (7)

- варежки митенки спицами (7)

- детские жилетки спицами (43)

- детские модели спицами (207)

- детские носочки пинетки спицами (17)

- детские шапочки спицами (83)

- для дома спицами (1)

- игрушки вязаные спицами (6)

- мужские модели спицами (6)

- носки чулки гетры (61)

- платья спицами (62)

- пуловеры жакеты спицами (168)

- туники спицами (6)

- узоры спицами (42)

- шали паланитины спицами (18)

- шапки береты спицами (45)

- шапки-ушанки спицами (13)

- шубки из пряжи "травка" спицами (2)

- юбки (8)

- ВЯЗАНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ (1)

- ДЕКОР ДОМА (кроме вязания) (7)

- ИНТЕРЬЕР ДОМА (13)

- кухня (1)

- интерьер прихожей (1)

- интерьер спальни (2)

- ИСКУССТВО (12)

- живопись (11)

- скульптура (1)

- КНИГИ И ЖУРНАЛЫ ПО ВЯЗАНИЮ (67)

- ЛЮБИМЫЕ СТИХИ (19)

- Вероника Тушнова (1)

- Марина Цветаева (2)

- Николай Гумилев (9)

- разные (3)

- Роберт Рождественский (1)

- МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ВЯЗАНИЮ (45)

- ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ (3)

- РЕЦЕПТЫ (26)

- выпечка (9)

- морковка по-корейски (2)

- закуски из лаваша (3)

- тарталетки (3)

- СИСТЕМА FlyLady (11)

- порядок в шкафу (4)

- порядок на кухне (6)

- СТИЛЬ ГАРДЕРОБ (16)

- ЧТО СВЯЗАТЬ ИЗ БЕЛОГО МОХЕРА (16)

-Музыка

- Ю. Чичерина " В лунном сиянии"

- Слушали: 58678 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

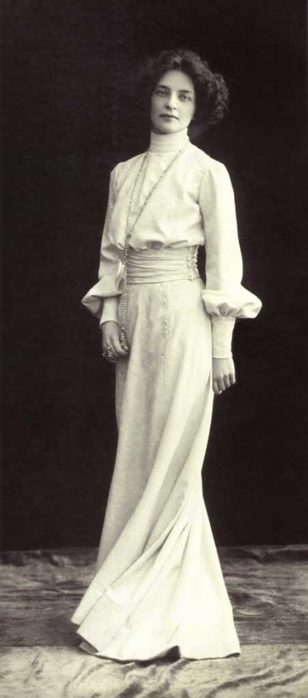

Зинаида Николаевна Гиппиус |

Цитата ГалаМаг: "Единственность" З.Н. Гиппиус

Размышляя над судьбой Зинаиды Гиппиус, испытываю в последнее время двойственность чувств - восхищения и одновременно жалости. Блестящий ум, великолепная внешность, весомые литературные способности и как следствие – поклонение мужчин и признание читателей.

Это с одной стороны. При долгой совместной жизни с Мережковским, протяженностью в 52 года – отсутствие детей и полноценной семьи. Только союз духовный, основанный на отрицании телесной стороны брака. Но… и неизбежность побочных связей. Это с другой стороны. Именно к Гиппиус применимы весьма распространенные сейчас слова и понятия – имидж и эпатаж. Зинаида Николаевна создала себя сама, выбрав раз и навсегда стиль одежды и поведения, вызывающий удивление, а иногда и осуждение современников. Глубоко упрятав женскую сущность, она носила найденную «маску» всю жизнь, привыкнув к ней как к защитному щиту.

Ее любили многие мужчины, достойные внимания и уважения, а порой и поклонения. Она и сама не единожды увлекалась. Об этом говорилось и писалось довольно открыто. Да и стихи способны поведать о самом сокровенном.

Сегодня заря встает из-за туч.

Пологом туч от меня спрятана.

Не свет и не мгла… И темен сургуч,

Которым «Любовь» моя запечатана.

И хочется мне печати сломать…

Но воля моя смирением связана.

Пусть вечно закрытой лежит тетрадь,

Пусть будет Любовь моя – недосказана.

Так писала она в 1901 году. И действительно, любовь, задевая крылом, так и не стала ее сутью. Всю жизнь Гиппиус сопровождали домыслы и ложь. Вся жизнь она прошла в атмосфере игры и обросла легендами.

Свидетельствуют мужчины.

Георгий Адамович.

«Есть люди, которые как будто выделаны машиной, на заводе, выпущены на свет Божий целыми однородными сериями, и есть другие, как бы «ручной работы», — и такой была Гиппиус. Но помимо ее исключительного своеобразия я, не колеблясь, скажу, что это была самая замечательная женщина, которую пришлось мне на моем веку знать. Не писательница, не поэт, а именно женщина, человек, среди, может быть, и более одаренных поэтесс, которых я встречал».

Валерий Брюсов.

«Как сильный, самостоятельный поэт, сумевший рассказать нам свою душу, как выдающийся мастер стиха, Гиппиус должна навсегда остаться в истории нашей литературы».

Петр Перцов

«Высокая, стройная блондинка с длинными золотистыми волосами и изумрудными глазами русалки, в очень шедшем к ней голубом платье, она бросалась в глаза своей наружностью. Эту наружность несколько лет спустя я назвал бы боттичеллиевской. …Весь Петербург её знал, благодаря этой внешности и благодаря частым её выступлениям на литературных вечерах, где она читала свои столь преступные стихи с явной бравадой».

Юрий Терапиано

«С самого начала Зинаида Гиппиус поражала всех своей "единственностью", пронзительно-острым умом, сознанием (и даже культом) своей исключительности, эгоцентризмом и нарочитой, подчеркнутой манерой высказываться наперекор общепринятым суждениям и очень злыми репликами».

Николай Бердяев.

«Я считаю Зинаиду Николаевну очень замечательным человеком, но и очень мучительным. Меня всегда поражала ее змеиная холодность. В ней отсутствовала человеческая теплота. Явно была перемешанность женской природы с мужской, и трудно было определить, что сильнее. Было подлинное страдание. Зинаида Николаевна по природе несчастный человек».

Свидетельствуют женщины.

Нина Берберова.

«Она, несомненно, искусственно выработала в себе две внешние черты: спокойствие и женственность. Внутри она не была спокойной. И она не была женщиной… Она, настоящая она, укрывалась иронией, капризами, интригами, манерностью от настоящей жизни вокруг и в себе самой… (Она научилась) только прощать другим людям их нормальную любовь, в душе всё нормальное чуть-чуть презирая и, конечно, вовсе не понимая нормальной любви».

Надежда Тэффи.

«Я ценила нашу дружбу. У Зинаиды Николаевны народ собирался по воскресеньям, но тесный кружок тайно — по средам. К ней можно было прийти, без всяких светских предисловий сказать то, что сейчас интересует, и начать длинный, интересный разговор».

Ариадна Тыркова-Вильямс

«От блестящей Зинаиды шли холодные сквознячки».

Ирина Одоевцева.

«Нет, я еще не могу правильно судить о ней. Я не доверяю первым впечатлениям. Я перевожу взгляд на сидящего рядом с ней Георгия Иванова, и по выражению его лица мне сразу становится ясно, что он-то уже подпал под ее шарм, что он уже покорен ею. А ведь он очень строго судит о людях, и понравиться ему трудно. Возможно, я ошибаюсь. И я действительно в тот день ошибалась, судя о ней. Никогда я так неправильно, так несправедливо не судила — ни о ком, как в ту первую встречу о Гиппиус».

Она стала классиком русского символизма, поэтом, прозаиком, критиком, публицистом, драматургом Серебряного века и русского зарубежья.

В итоге – полновесное 15-томное собрание сочинений, включающее 5 романов, 6 книг повестей и рассказов, 6 сборников стихотворений, множество публицистических статей, а также 3 мемуарных тома, содержащих дневники, воспоминания, письма.

Прислушаемся к мнению Блока. Он считал, что «единственность Зинаиды Гиппиус» заключается в неповторимом сочетании ее личности и поэзии.

Женщина, безумная гордячка!

Мне понятен каждый ваш намек,

Белая весенняя горячка

Всеми гневами звенящих строк!

Все слова — как ненависти жала,

Все слова — как колющая сталь!

Ядом напоенного кинжала

Лезвее целую, глядя в даль...

Цитата ГалаМаг: "Благоухание седин". З.Н.Гиппиус о Л.Н.Толстом

С воспоминаниями Гиппиус «Живые лица» впервые довелось мне познакомиться в 1991 году, когда они вышли в составе сборника «Забытая книга». Правда, ранее эти очерки разрозненно публиковались в различных журналах, но оставались вне пределов моего поля зрения или вернее досягаемости. Рассказывает она довольно основательно об Александре Блоке, Валерии Брюсове, Федоре Соллогубе и Василии Розанове. Это лица широко известные, причастные к миру литературы. Однако вплелось в ее повествование и описание знакомства с фрейлиной императрицы Александры Федоровны Анной Александровной Вырубовой. Скорее всего, из-за тесного соприкосновения этой женщины не только с семьей венценосных особ императорского дома, но и судьбой Г.Е. Распутина. Заканчивается книга рассказом «Благоухание седин» с подзаголовком «О многих». И все же основными действующими лицами, несомненно, являются Плещеев и Полонский, имена которых сейчас полузабыты. По всей видимости, выбор описываемых личностей не был случайным. Зинаида Николаевна хорошо знала всех, часто общалась.

Насколько верным оказалось название – «Забытая книга». Повторное чтение, которое вероятно можно назвать перечтением через два десятка лет оказалось не менее интересным, а, пожалуй, даже более значимым. Появилась возможность не только вчитаться в каждый фрагмент текста, но и сопоставить его с уже накопленными за прожитые годы знаниями, остановиться на каждой детали. В конечном итоге именно о деталях речь и пойдет в дальнейшем. И только сейчас отчетливо начинаю понимать, что ранее казавшиеся лишними слова (а как же могло быть иначе!) - «Всегдашнее мое правило – держаться лишь свидетельств собственных ушей и глаз. Сведения из третьих, даже вторых рук – опасно сливаются со сплетнями», на мой взгляд, несут большую смысловую нагрузку. Вспомните Экзюпери: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». Замечательно сказано, не правда ли? Вот с такой же сердечной зоркостью Гиппиус воспринимала людей, а затем отражала их судьбы и облик в своих воспоминаниях.

Из общего сонма хороших знакомцев исключение составил лишь Толстой, которого Зинаида Николаевна навестила в Ясной Поляне вместе с Мережковским в середине мая 1904. Встреча эта была единственной и, по словам Гиппиус «почти мимолетной». Совсем немного времени оставалось до исхода «старца» из родного родового гнезда и его мучительной смерти на незнакомой станции Астапово, что в Рязанской губернии. Здесь всего на пяти страничках рассказывает она о таких деталях, которые ранее просто ускользали от внимания. Для меня в первую очередь это внешний облик и штриховой психологический портрет Толстого и его супруги.

Встретила их жена Толстого. Гиппиус описывает это событие следующим образом: «…к нам навстречу выбежала (действительно выбежала) полная, но еще стройная женщина: это Софья Андреевна… Вмиг овладела нами, распорядилась, повела нас в приготовленные две комнаты… Убежала. Ее живость меня сразу привела в удивленье и даже слегка обеспокоила». И было отчего. Ведь Софье Андреевне 60 лет. Вполне естественно, что молодая Зинаида Николаевна ожидала увидеть женщину пожилую и степенную. Ведь она мать многочисленного семейства. Но главное потрясение ожидало впереди.

Даже через много лет помнит Гиппиус, как «…вышел небольшой худенький старичок в подпоясанной блузе. Длинная блуза топорщилась на осутуленной спине… Но меня поразило, почему-то, что он – маленький. Это Лев Толстой? Если все бесчисленные портреты, которых мы навидались так, что они точно вросли в нас, если они – Толстой, то этот худенький старичок – не Толстой. Словом – не могу их соединить, нового живого – с неживым и привычным». Чуть далее по тексту она еще раз подчеркивает свое впечатление от облика Толстого, несоответствия ожидаемого и увиденного. И ей веришь, поскольку смотришь на Льва Николаевича ее глазами. И невольно возникает точно такое же удивление и отрицание – не может быть! Она отчетливо не запомнила содержания ведомых, кратких бесед с «живым классиком» на общие темы – о жизни, религии, смерти, но вот внешний облик настолько запечатлелся в памяти, что Зинаида Николаевна почти с первоначальным недоумением описывает его спустя годы.

И еще один штрих, характеризующий уже внутреннее состояние Толстого того времени в восприятии Гиппиус: «Толстой сидит немного в стороне, на своем, должно быть, кресле, в привычно усталой позе… Привычно усталым голосом Толстой говорит привычные вещи». Трижды оброненное утверждение – привычно - настораживает. Привычно, следовательно, все уже видено и слышано, прочувствовано и пережито. Вероятно дело в том, что для Толстого эта встреча-беседа всего лишь обычный момент общения, каких в его жизни особенно за последние годы было множество. И все же в конце неожиданно появляется «живой» Толстой. Совсем не случайно Гиппиус пишет: «Тут-то и выяснилось, между прочим, что Толстой все читает и решительно за всем следит». Вот вам и уставший от жизни человек, глаза которого «детские - или старческие - с бледной голубизной", как бы подчеркивали возраст писателя и даже некую беспомощность. Нужно сказать, что, уже живя в эмиграции Гиппиус, неоднократно возвращалась к описанию встречи с Толстым и своему пониманию его основных жизненных позиций.

А что Толстой? После весьма дружелюбных проводов он написал М. Л. Оболенской: «Сейчас уехали от нас Мережковские. Этих хочу любить и не могу». По свидетельству А. К. Виноградова впоследствии Лев Николаевич «не помнил» даже о самом Мережковском. Невольно возникает мысль - может быть просто не хотел удерживать эту встречу в памяти?

Есть данному обстоятельству и весомая причина, о которой в мемуарах упоминается легким намеком. Дело в том, что несколько ранее (1900 – 1901) в журнале Дягилева «Мир искусства» Мережковский опубликовал статью литературно-критического направления – «Толстой и Достоевский». Не она ли послужила решением толстовского «не могу»?

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |