-Метки

-Рубрики

- Армия (215)

- Авиация (39)

- БРАУЗЕРЫ (480)

- Google Chrome (113)

- Brave Browser (3)

- UC Browser (2)

- Comodo Dragon (2)

- NAVER Whale Browser (1)

- SlimBrowser (1)

- Aurora (1)

- Lemon Browser (1)

- Coc Coc (1)

- Maxthon (1)

- Vivaldi (1)

- Internet Explorer, Microsoft Edge (26)

- Mozilla Firefox (63)

- Opera (46)

- Safari (9)

- SeaMonkey (7)

- Slimjet (3)

- TOR (1)

- Yandex (38)

- Амиго (4)

- Гогуль (1)

- Спутник (2)

- ВИДИО (2917)

- Youtube (2451)

- Программы для создания видио (78)

- Видео 360 градусов (1)

- Как скачать видио (54)

- ФЛЭШКИ (27)

- РАМОЧКИ (633)

- Летние (162)

- Осенние (73)

- Зимние (63)

- Весенние (42)

- Музыкальные (24)

- Для поздравлений (21)

- Для видио (14)

- Кулинарные (3)

- Для текста (237)

- ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ (1009)

- ДЕТИ (63)

- ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО (54)

- ЖЗЛ (60)

- ЖКХ (44)

- ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (88)

- ЗДОРОВЬЕ (572)

- Гигиена, зарядка (28)

- Лекарства (19)

- Народные средства (166)

- ИГРЫ (60)

- ИЛЛЮЗИИ (18)

- ИСКУССТВО (754)

- ЖИВОПИСЬ (145)

- ПИСАТЕЛИ (4)

- ПОЭЗИЯ (103)

- ФОКУСЫ (6)

- ИСТОРИЯ (305)

- КОСМОС, НЛО (65)

- КУЛИНАРИЯ (405)

- Блюда из грибов (16)

- ВЫПЕЧКА (43)

- ЗАКУСКИ (42)

- КАШИ (5)

- Мясные блюда (58)

- НАПИТКИ (18)

- Пельмени и т.д. (3)

- Рыбные блюда (42)

- САЛАТЫ (28)

- Советы (35)

- Соления, Копчения, Консервация (43)

- Спиртное (13)

- СУП (16)

- ТОРТЫ (26)

- МУЗЫКА (2822)

- Как скачать музыку (27)

- ПЛЕЕРЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ (85)

- ПЛЭЙКАСТЫ (2415)

- МУЛЬТФИЛЬМЫ (22)

- НАУКА (306)

- НЕПОЗНАННОЕ (72)

- ОБРАЗОВАНИЕ (320)

- ДЕТСКИЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ (книги, пособия) (236)

- Общество (863)

- ОТКРЫТКИ, ПОЖЕЛАНИЯ (61)

- ОФОРМЛЕНИЕ ДНЕВНИКОВ, ПОСТОВ, БЛОГОВ (171)

- WordPress (1)

- ЛИРУ (23)

- Оформление текста (2)

- ПЕНСИИ и ЛЬГОТЫ (33)

- ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, ПРИТЧИ и т.д (256)

- АФОРИЗМЫ, ЦИТАТЫ (66)

- ГОРОСКОПЫ (77)

- ЗАГАДКИ И Т.Д. (92)

- ПРАЗДНИКИ (183)

- 1 АПРЕЛЯ (11)

- 23 ФЕВРАЛЯ (9)

- 8 МАРТА (23)

- 9 МАЯ (40)

- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (16)

- НОВЫЙ ГОД (25)

- СВЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ (41)

- ПРИРОДА (923)

- НАСЕКОМЫЕ (81)

- ПТИЦЫ (56)

- ВЕСНА (11)

- Водный мир (95)

- ЗИМА (33)

- ЛЕТО (9)

- ОСЕНЬ (62)

- ФАУНА (262)

- ФЛОРА (83)

- Психология (27)

- РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ И ИНТЕРНЕТОМ (4304)

- Ватсап, Сипнет и т.д (31)

- Монитор (25)

- Оперативная память (24)

- Windows 11 (20)

- Linux (8)

- Операционные системы, альтернатива Windows (3)

- Российские операционные системы и компьютеры (2)

- CHROME OS (1)

- Анонимная операционная система Tails (1)

- Mac OS X (7)

- Office (158)

- WiFi - беспроводная сеть (157)

- Windows 10 (684)

- Windows 7 (405)

- Windows 8 (176)

- Windows ХР (40)

- АНТИВИРУСЫ, ВИРУСЫ (541)

- АРХИВЫ, АРХИВАЦИЯ (35)

- БИОС (14)

- Видиокарта (17)

- ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ (8)

- Жёсткий диск (112)

- Клавиатура, мышь (164)

- Материнская плата (11)

- Модем, Флешка (153)

- НОУТБУК, ПЛАНШЕТ, ТЕЛЕВИЗОР (191)

- Облачные хранилища файлов (29)

- Обои для рабочего стола (53)

- Операционная Система Windows (161)

- Платежи (5)

- ПРИНТЕР, СКАНЕР (29)

- ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА (1343)

- Работа с файлами и папками (172)

- РЕЕСТР (36)

- СКАЙП, ВЕБ-КАМЕРА (86)

- РЕФОРМА (15)

- РУКОДЕЛИЕ (213)

- Советы хозяйке (101)

- СМАРТФОН и ТЕЛЕФОН (240)

- СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ (225)

- Facebook (17)

- Gmail (12)

- Mail.ru (13)

- Twitter (7)

- Yahoo (6)

- В Контакте (28)

- ЛИРУ (17)

- Одноклассники (29)

- Сайты (90)

- Яндекс (11)

- СПОРТ (29)

- СПРАВОЧНИКИ (80)

- СССР (205)

- ТЕХНИКА (84)

- ФОТО (464)

- Как скачать фото (16)

- Фоторамки (5)

- СЛАЙД - ШОУ (30)

- ФОТОАППАРАТ (8)

- ФОТОШОП (332)

- ГЕНЕРАТОРЫ (19)

- КОЛЛАЖИ (9)

- Программы фотошопа (105)

- Уроки по фотошопу (31)

- ФИЛЬТРЫ (7)

- ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ (72)

- ЭКОНОМИКА (81)

- Налоги (24)

- ЭЛЕКТРОННЫЕ И АУДИКНИГИ (37)

- Создание электронных книг (2)

- ЮМОР (3203)

- МОТИВАТОРЫ и ДЕМОТИВАТОРЫ (1226)

- КОТОМАТРИЦА (1827)

-Музыка

- Perry Como "Impossible"

- Слушали: 5137 Комментарии: 1

- Любимая мелодия

- Слушали: 6047 Комментарии: 1

- Осенняя грусть

- Слушали: 31503 Комментарии: 1

- Алексей Чумаков - Я от тебя схожу с ума

- Слушали: 35968 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Байки из склепа, или Паразит в паразите прокладывает туннель через голову жертвы |

|

Метки: Байки из склепа или Паразит в паразите прокладывает туннель через голову жертвы |

Мотиваторы и Демотиваторы |

Метки: Мотиваторы и Демотиваторы |

Понравилось: 1 пользователю

Река Тюньг, Якутия, осень |

|

Метки: Река Тюньг Якутия осень |

Котоматрица |

Метки: Котоматрица |

Понравилось: 1 пользователю

Почему самый перспективный вертолёт Советского Союза Ка-50 так и не пошёл в серию |

|

Серия сообщений "Авиация":

Часть 1 - Топ-5 самолётов конструкторского бюро Туполева

Часть 2 - Двойной инцидент в июле 1953-го

...

Часть 34 - Зачем у Ми-6 такие большие крылья, если это вертолет, а не самолет

Часть 35 - Россия возвращается к производству легендарных вертолетов Ми-14: что это за машина

Часть 36 - Почему самый перспективный вертолёт Советского Союза Ка-50 так и не пошёл в серию

Часть 37 - «Грачи» не прилетели: почему новые Су-25Т так и не смогли заменить в России устаревшие Су-25

Часть 38 - Необычный истребитель «Беркут»: как его создавали и почему он исчез

Часть 39 - Чем закончилась первая встреча советских МиГ-21 и американских F-4 «Фантом» во Вьетнаме

Метки: Почему самый перспективный вертолет Советского Союза Ка-50 так и не пошел в серию |

Понравилось: 2 пользователям

Мотиваторы и Демотиваторы |

Метки: Мотиваторы и Демотиваторы |

Понравилось: 1 пользователю

Планета Сатурн - описание планеты, кольца Сатурна, факты, фото |

|

Метки: Планета Сатурн - описание планеты кольца Сатурна факты фото |

Котоматрица |

Метки: Котоматрица |

Понравилось: 1 пользователю

Нет худа без добра: победить астму помогут паразиты |

|

Метки: Нет худа без добра: победить астму помогут паразиты |

Мотиваторы и Демотиваторы |

Метки: Мотиваторы и Демотиваторы |

Понравилось: 1 пользователю

Россия возвращается к производству легендарных вертолетов Ми-14: что это за машина |

|

Серия сообщений "Авиация":

Часть 1 - Топ-5 самолётов конструкторского бюро Туполева

Часть 2 - Двойной инцидент в июле 1953-го

...

Часть 33 - Почему не прижился самый большой пассажирский вертолёт Ми-6П

Часть 34 - Зачем у Ми-6 такие большие крылья, если это вертолет, а не самолет

Часть 35 - Россия возвращается к производству легендарных вертолетов Ми-14: что это за машина

Часть 36 - Почему самый перспективный вертолёт Советского Союза Ка-50 так и не пошёл в серию

Часть 37 - «Грачи» не прилетели: почему новые Су-25Т так и не смогли заменить в России устаревшие Су-25

Часть 38 - Необычный истребитель «Беркут»: как его создавали и почему он исчез

Часть 39 - Чем закончилась первая встреча советских МиГ-21 и американских F-4 «Фантом» во Вьетнаме

Метки: Россия возвращается к производству легендарных вертолетов Ми-14: что это за машина |

Понравилось: 3 пользователям

Котоматрица |

Метки: Котоматрица |

Понравилось: 6 пользователям

ЧЕМУ УЛЫБАЕТСЯ ËЖ? |

|

Метки: ЧЕМУ УЛЫБАЕТСЯ ËЖ? |

Мотиваторы и Демотиваторы |

Метки: Мотиваторы и Демотиваторы |

Понравилось: 8 пользователям

Безжалостный квартирант: паразит, живёт внутри рыбы и охраняет её, пока не подвернётся "дом" получше |

|

Метки: Безжалостный квартирант: паразит живёт внутри рыбы и охраняет её пока не подвернётся "дом" получше |

Котоматрица |

Метки: Котоматрица |

Понравилось: 6 пользователям

Планета Нептун: описание, фото, интересные факты |

|

Метки: Планета Нептун: описание фото интересные факты |

Мотиваторы и Демотиваторы |

Метки: Мотиваторы и Демотиваторы |

Понравилось: 1 пользователю

Река Улс, Урал, Россия |

|

Метки: Река Улс Урал Россия |

Котоматрица |

Метки: Котоматрица |

Понравилось: 1 пользователю

Почему Васюганские болота называют легкими планеты |

|

Метки: Почему Васюганские болота называют легкими планеты |

МОТИВАТОРЫ И ДЕМОТИВАТОРЫ |

Метки: МОТИВАТОРЫ И ДЕМОТИВАТОРЫ |

Понравилось: 1 пользователю

Земляные кукушки научились "щёлкать зубами" подобно грозным животным |

|

Метки: Земляные кукушки научились |

Котоматрица |

Метки: Котоматрица |

Понравилось: 1 пользователю

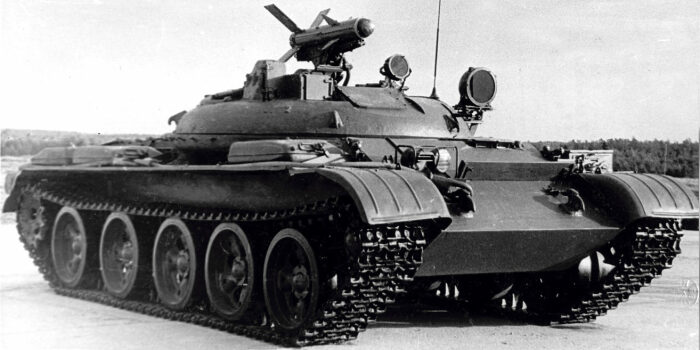

10 образцов военной техники, которые Советский Союз никогда не показывал на парадах |

|

Метки: 10 образцов военной техники которые Советский Союз никогда не показывал на парадах |

Мотиваторы и Демотиваторы |

Метки: Мотиваторы и Демотиваторы |

Понравилось: 1 пользователю

ДЮГОНЬ – «ОФИЦИАЛЬНАЯ» РУСАЛКА МИРОВОГО ОКЕАНА |

|

Метки: ДЮГОНЬ – «ОФИЦИАЛЬНАЯ» РУСАЛКА МИРОВОГО ОКЕАНА |

Понравилось: 1 пользователю

Котоматрица |

Метки: Котоматрица |

Понравилось: 1 пользователю

Планета Меркурий: описание и характеристика, интересные факты |

|

Метки: Планета Меркурий: описание и характеристика интересные факты |

Мотиваторы и Демотиваторы |

Метки: Мотиваторы и Демотиваторы |

Понравилось: 1 пользователю

Исследователи выяснили, как самки обезьян низших рангов свергают с пьедестала лидера |

|

Метки: Исследователи выяснили как самки обезьян низших рангов свергают с пьедестала лидера |

Котоматрица |

Метки: Котоматрица |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 7 пользователям

Действительно ли можно заболеть, если ходить в мороз без шапки |

|

Метки: Действительно ли можно заболеть если ходить в мороз без шапки |

Мотиваторы и Демотиваторы |

Метки: Мотиваторы и Демотиваторы |

Понравилось: 8 пользователям

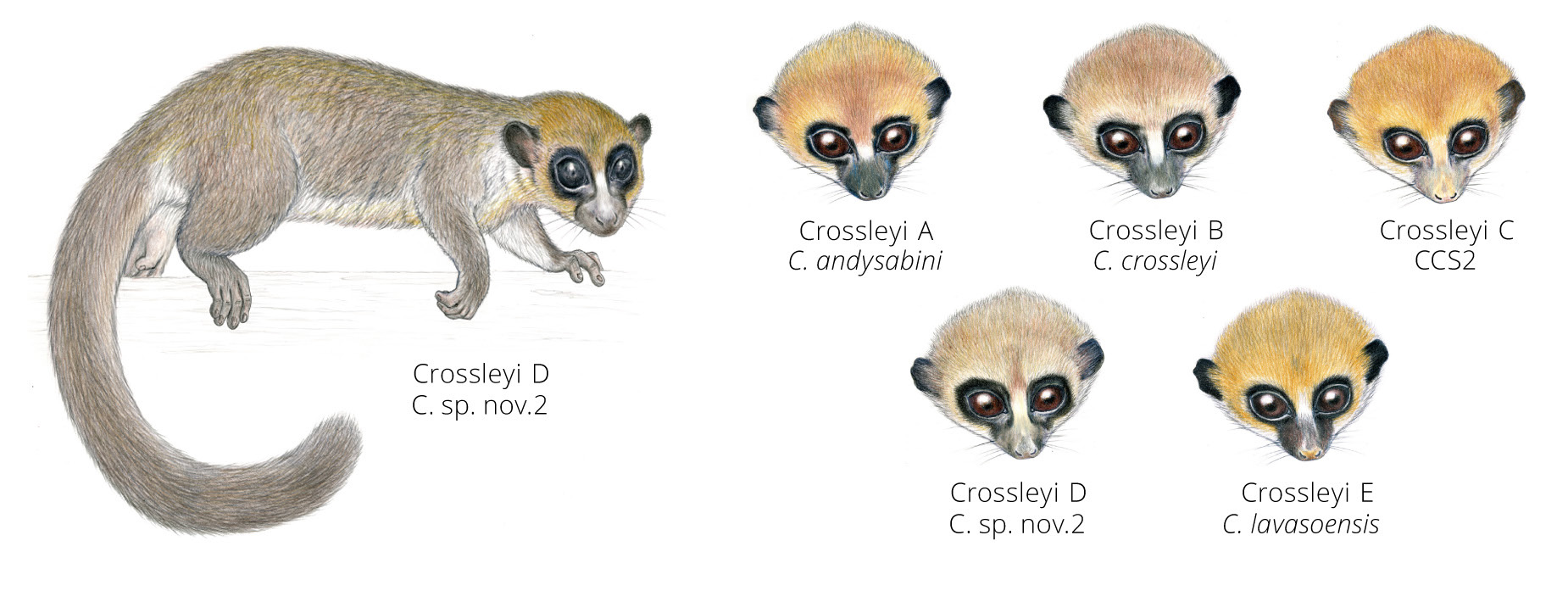

НОВЫЙ ВИД КРОШЕЧНЫХ ЛЕМУРОВ ОБНАРУЖЕН НА МАДАГАСКАРЕ |

|

Метки: НОВЫЙ ВИД КРОШЕЧНЫХ ЛЕМУРОВ ОБНАРУЖЕН НА МАДАГАСКАРЕ |

Котоматрица |

Метки: Котоматрица |

Понравилось: 7 пользователям

Планета Марс: описание и интересные факты, миссии, фото |

|

Метки: Планета Марс: описание и интересные факты миссии фото |

Мотиваторы и Демотиваторы |

Метки: Мотиваторы и Демотиваторы |

Понравилось: 6 пользователям

Река Уча, Московская область, Пушкинский район |

|

Метки: Река Уча Московская область Пушкинский район |

Котоматрица |

Метки: Котоматрица |

Понравилось: 6 пользователям

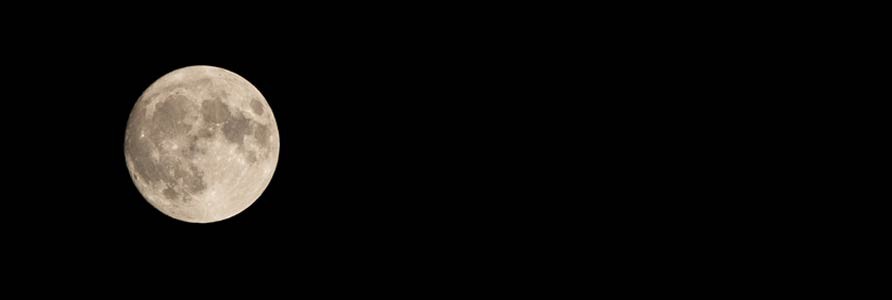

Луна спутник нашей планеты: описание, характеристика, интересные факты. Обратная сторона Луны |

|

Метки: Луна спутник нашей планеты: описание характеристика интересные факты. Обратная сторона Луны |

Понравилось: 1 пользователю

Мотиваторы и Демотиваторы |

Метки: Мотиваторы и Демотиваторы |

Понравилось: 1 пользователю

Биологи: грибы немало потрудились для придания жизни на Земле современного вида |

|

Метки: Биологи: грибы немало потрудились для придания жизни на Земле современного вида |

Котоматрица |

Метки: Котоматрица |

Понравилось: 1 пользователю

ТРУБКОЗУБ: МИЛЕЙШЕЕ СУЩЕСТВО! |

|

Метки: ТРУБКОЗУБ: МИЛЕЙШЕЕ СУЩЕСТВО! |

Понравилось: 1 пользователю

Мотиваторы и Демотиваторы |

Метки: Мотиваторы и Демотиваторы |

Понравилось: 1 пользователю

Дети и домашние животные |

|

Метки: Дети и домашние животные |

Понравилось: 1 пользователю

Котоматрица |

Метки: Котоматрица |

Понравилось: 1 пользователю

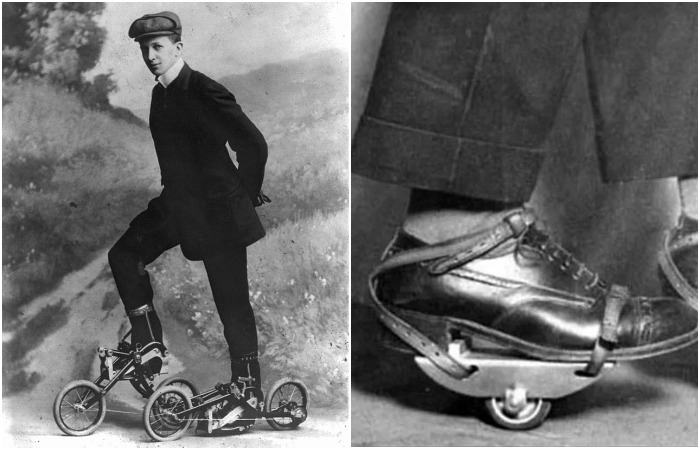

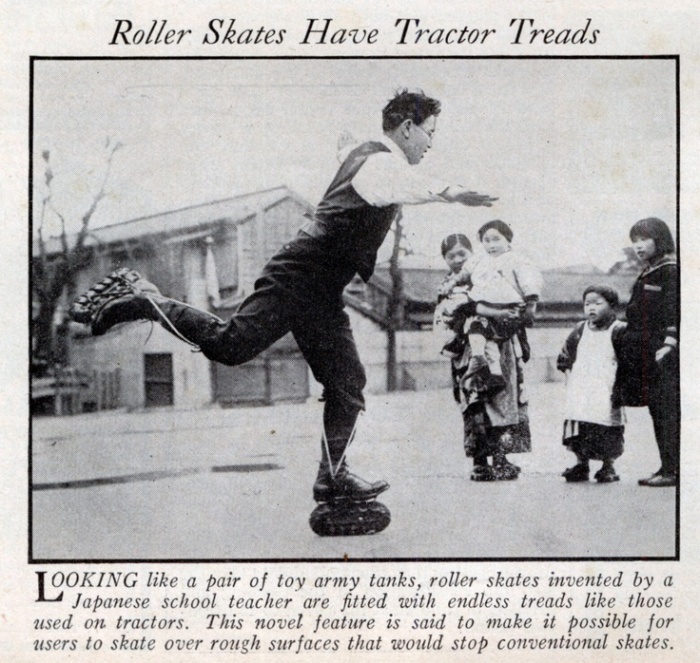

Как изобретенные ролики превратились из спортивной обуви в забавное развлечение |

|

Серия сообщений "СПОРТ":

Часть 1 - Система рукопашного боя «Воин» - как бить по-русски

Часть 2 - Самый смешной нокаут !

...

Часть 26 - ХАЙ-ДАЙВИНГ: ПРОНЗИТЬ ВЫСОТУ!

Часть 27 - НОРВЕГИЯ: ПИК РАМСТАДА

Часть 28 - Как изобретенные ролики превратились из спортивной обуви в забавное развлечение

Часть 29 - Животные, физическая подготовка которых куда лучше вашей.

Метки: Как изобретенные ролики превратились из спортивной обуви в забавное развлечение |

Мотиваторы и Демотиваторы |

Метки: Мотиваторы и Демотиваторы |

Понравилось: 1 пользователю