-Метки

-Рубрики

- Армия (215)

- Авиация (39)

- БРАУЗЕРЫ (480)

- Google Chrome (113)

- Brave Browser (3)

- UC Browser (2)

- Comodo Dragon (2)

- NAVER Whale Browser (1)

- SlimBrowser (1)

- Aurora (1)

- Lemon Browser (1)

- Coc Coc (1)

- Maxthon (1)

- Vivaldi (1)

- Internet Explorer, Microsoft Edge (26)

- Mozilla Firefox (63)

- Opera (46)

- Safari (9)

- SeaMonkey (7)

- Slimjet (3)

- TOR (1)

- Yandex (38)

- Амиго (4)

- Гогуль (1)

- Спутник (2)

- ВИДИО (2917)

- Youtube (2451)

- Программы для создания видио (78)

- Видео 360 градусов (1)

- Как скачать видио (54)

- ФЛЭШКИ (27)

- РАМОЧКИ (633)

- Летние (162)

- Осенние (73)

- Зимние (63)

- Весенние (42)

- Музыкальные (24)

- Для поздравлений (21)

- Для видио (14)

- Кулинарные (3)

- Для текста (237)

- ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ (1009)

- ДЕТИ (63)

- ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО (54)

- ЖЗЛ (60)

- ЖКХ (44)

- ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (88)

- ЗДОРОВЬЕ (572)

- Гигиена, зарядка (28)

- Лекарства (19)

- Народные средства (166)

- ИГРЫ (60)

- ИЛЛЮЗИИ (18)

- ИСКУССТВО (754)

- ЖИВОПИСЬ (145)

- ПИСАТЕЛИ (4)

- ПОЭЗИЯ (103)

- ФОКУСЫ (6)

- ИСТОРИЯ (305)

- КОСМОС, НЛО (65)

- КУЛИНАРИЯ (405)

- Блюда из грибов (16)

- ВЫПЕЧКА (43)

- ЗАКУСКИ (42)

- КАШИ (5)

- Мясные блюда (58)

- НАПИТКИ (18)

- Пельмени и т.д. (3)

- Рыбные блюда (42)

- САЛАТЫ (28)

- Советы (35)

- Соления, Копчения, Консервация (43)

- Спиртное (13)

- СУП (16)

- ТОРТЫ (26)

- МУЗЫКА (2822)

- Как скачать музыку (27)

- ПЛЕЕРЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ (85)

- ПЛЭЙКАСТЫ (2415)

- МУЛЬТФИЛЬМЫ (22)

- НАУКА (306)

- НЕПОЗНАННОЕ (72)

- ОБРАЗОВАНИЕ (320)

- ДЕТСКИЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ (книги, пособия) (236)

- Общество (863)

- ОТКРЫТКИ, ПОЖЕЛАНИЯ (61)

- ОФОРМЛЕНИЕ ДНЕВНИКОВ, ПОСТОВ, БЛОГОВ (171)

- WordPress (1)

- ЛИРУ (23)

- Оформление текста (2)

- ПЕНСИИ и ЛЬГОТЫ (33)

- ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, ПРИТЧИ и т.д (256)

- АФОРИЗМЫ, ЦИТАТЫ (66)

- ГОРОСКОПЫ (77)

- ЗАГАДКИ И Т.Д. (92)

- ПРАЗДНИКИ (183)

- 1 АПРЕЛЯ (11)

- 23 ФЕВРАЛЯ (9)

- 8 МАРТА (23)

- 9 МАЯ (40)

- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (16)

- НОВЫЙ ГОД (25)

- СВЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ (41)

- ПРИРОДА (923)

- НАСЕКОМЫЕ (81)

- ПТИЦЫ (56)

- ВЕСНА (11)

- Водный мир (95)

- ЗИМА (33)

- ЛЕТО (9)

- ОСЕНЬ (62)

- ФАУНА (262)

- ФЛОРА (83)

- Психология (27)

- РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ И ИНТЕРНЕТОМ (4304)

- Ватсап, Сипнет и т.д (31)

- Монитор (25)

- Оперативная память (24)

- Windows 11 (20)

- Linux (8)

- Операционные системы, альтернатива Windows (3)

- Российские операционные системы и компьютеры (2)

- CHROME OS (1)

- Анонимная операционная система Tails (1)

- Mac OS X (7)

- Office (158)

- WiFi - беспроводная сеть (157)

- Windows 10 (684)

- Windows 7 (405)

- Windows 8 (176)

- Windows ХР (40)

- АНТИВИРУСЫ, ВИРУСЫ (541)

- АРХИВЫ, АРХИВАЦИЯ (35)

- БИОС (14)

- Видиокарта (17)

- ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ (8)

- Жёсткий диск (112)

- Клавиатура, мышь (164)

- Материнская плата (11)

- Модем, Флешка (153)

- НОУТБУК, ПЛАНШЕТ, ТЕЛЕВИЗОР (191)

- Облачные хранилища файлов (29)

- Обои для рабочего стола (53)

- Операционная Система Windows (161)

- Платежи (5)

- ПРИНТЕР, СКАНЕР (29)

- ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА (1343)

- Работа с файлами и папками (172)

- РЕЕСТР (36)

- СКАЙП, ВЕБ-КАМЕРА (86)

- РЕФОРМА (15)

- РУКОДЕЛИЕ (213)

- Советы хозяйке (101)

- СМАРТФОН и ТЕЛЕФОН (240)

- СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ (225)

- Facebook (17)

- Gmail (12)

- Mail.ru (13)

- Twitter (7)

- Yahoo (6)

- В Контакте (28)

- ЛИРУ (17)

- Одноклассники (29)

- Сайты (90)

- Яндекс (11)

- СПОРТ (29)

- СПРАВОЧНИКИ (80)

- СССР (205)

- ТЕХНИКА (84)

- ФОТО (464)

- Как скачать фото (16)

- Фоторамки (5)

- СЛАЙД - ШОУ (30)

- ФОТОАППАРАТ (8)

- ФОТОШОП (332)

- ГЕНЕРАТОРЫ (19)

- КОЛЛАЖИ (9)

- Программы фотошопа (105)

- Уроки по фотошопу (31)

- ФИЛЬТРЫ (7)

- ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ (72)

- ЭКОНОМИКА (81)

- Налоги (24)

- ЭЛЕКТРОННЫЕ И АУДИКНИГИ (37)

- Создание электронных книг (2)

- ЮМОР (3203)

- МОТИВАТОРЫ и ДЕМОТИВАТОРЫ (1226)

- КОТОМАТРИЦА (1827)

-Музыка

- Perry Como "Impossible"

- Слушали: 5137 Комментарии: 1

- Любимая мелодия

- Слушали: 6047 Комментарии: 1

- Осенняя грусть

- Слушали: 31503 Комментарии: 1

- Алексей Чумаков - Я от тебя схожу с ума

- Слушали: 35968 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Когда России вернут долги? |

Когда России вернут долги?

В последнее время появилась нездоровая мода требовать у России долги по всяким мыслимым и немыслимым поводам. Что это? Желание урвать хоть какой-нибудь кусок или просто правило «хорошего тона», прививаемое недругами нашей страны? А если мы начнем считать, что тогда? Это чуть ли не всему миру влетит в копеечку.

Долг платежом?

Берем свежий пример. Молдавская комиссия по изучению коммунистического режима с важным видом заявила, что пребывание в составе СССР нанесло республике ущерб, оцененный в $28 миллиардов. Примерно такие подсчеты велись в свое время в Литве и Латвии. Правда, «важные» комиссии прекратили работу в связи с нехваткой средств на их содержание…

Конечно, требовать долги у такой страны, как Россия, это даже престижно. Но воспринимать всерьез подобные заявления уж точно не следует, а комментировать выводы этих ущербных в полном смысле комиссий можно только крутя пальцем у виска. Давайте лучше заглянем в корень вопроса. Тогда выводы станут совсем иными.

Не им, а нам стоит потребовать отдать долги. Литовцы, эстонцы и латыши почему-то забыли, что Петр I купил их со всеми землями, недвижимостью и даже домашними животными у шведской королевы Ульрики Элеоноры. И не только купил, но и дал Прибалтике свободу. Однако, по всей видимости, их до сих пор тянет в конюхи и поломойки к «северным хозяевам». Любой историк подтвердит, что сделка была заключена 10 сентября 1721 года. За территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию Петр Алексеевич заплатил 2 млн. руб. По нынешнему курсу, без набежавших процентов, это около $350 млрд. Не хотите ли, уважаемые, бывшие братские республики, заплатить по счетам? А если учесть, что в советский период Россия полностью построила инфраструктуру Прибалтики, восстановила республики из руин после Второй мировой, то сумма будет значительно больше…

Ничуть не чище

Продолжая листать блокнотик со списком должников, можно натолкнуться и на не менее любопытные факты. Так, неплохо было бы взыскать должок за Аляску. Русская экспедиция Гвоздева и Федорова открыла ее в 1732 году. 30 лет наши первопроходцы осваивали дикий край, но из-за удаленности от России Аляску пришлось продать. Александр II принял предложение американского правительства купить у него Аляску за $7,2 млн. Подписание договора состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Но под разными предлогами деньги не заплачены до конца и поныне. А по сегодняшнему курсу это три миллиарда «зеленых», кстати. Идем дальше.

Сразу после начала Первой мировой войны пять тонн золотых монет из личной царской казны были тайно помещены в два железнодорожных вагона и доставлены в Норвегию, где они и находятся до сей поры. Причем часть монет продается на нумизматических аукционах.

В 1914 году британским банкам было передано российское золото в слитках на сумму $50 млрд. Ими Николай II планировал рассчитаться за поставки военной техники и оружия. Ни одна из них не была выполнена. Оказалось, что британские заводы просто не в состоянии выполнить столь большой заказ. Но золото не вернули. Война, понимаете ли, некогда. А в 17-м году вроде бы стало и некому…

С декабря 1915-го по ноябрь 1916-го Россия поставила в США золота на $23 млрд. в качестве предоплаты за оружие и порох. Правительство Соединенных Штатов пустило деньги на собственные военные нужды. Россия не получила ни денег, ни оружия.

Поняв, что Англия и США деньги украли, российское правительство, надеясь получить оружие, зачислило в 1916 году на валютные счета японских банков эквивалент 300 тоннам золота. Перевод и сегодня подтверждают правопреемники тогдашних японских банков. Но ни оружия, ни денег отдавать не собираются.

Временное правительство России в феврале 1917 года отправило в Швецию для закупки военного снаряжения 3,7 тонны золота, сейчас это $45 млн. Еще в 1928 году было получено подтверждение, что золото находится в хранилищах шведских банков. Ни одной винтовки, ни одного патрона Россия от Швеции в счет этого золота не получила.

В конце 1919 года 100 тонн золота, изъятого адмиралом Колчаком из казанского банковского хранилища, были переданы на хранение Чехословацкому корпусу с условием вернуть российскому правительству. След золота потерялся в пражских банках в 1925 году.

В 1922 году Ленин отправил в Германию 93,5 тонны золота, которое оказалось в качестве «трофея» в «Банк де Франс» в Париже. В 1963 году статус этого золота был подтвержден соглашением на уровне правительств СССР и Франции. 45 тонн русская сторона согласилась отдать в счет погашения старых российских долгов в пользу Франции. А 48,5 тонны золота нам до сих пор не вернули.

Также в Национальном банке Франции хранятся слитки русского золота на $25 млрд., переданные в 1914 году.

По оценкам британской фирмы «Пинкертон», Россия в настоящее время вправе претендовать на свое золото общей стоимостью в $100 млрд., а также на недвижимое имущество общей стоимостью $300 млрд. Прямо голова идет кругом.

* * *

Вряд ли все это добро Россия сможет вернуть. Но когда нам предъявляют какие-либо претензии, неплохо бы напомнить и о том, сколько должны нам. Авось, поубавится пылу.

Метки: Когда России вернут долги? |

Александр Роджерс: Мягкая сила русских... |

В 1999 году писатель Кирилл Еськов в романе «Последний кольценосец» сформулировал русские принципы «проекции мягкой силы».

В упрощённом виде эти принципы прекрасно выражены в полушутливом высказывании «Русские оккупанты врывались в кишлаки и аулы и оставляли после себя заводы, больницы и университеты».

Что делали грузинские власти, чтобы обеспечить единство своей страны? Правильно, этнические чистки в Абхазии и Осетии. Сначала под руководством Звияда Гамсахурдия в начале девяностых, а потом при Саакашвили в 2008 году. Странно, но люди не особо хотят жить в одной стране с теми, кто их обстреливает и пытается уничтожить по этническому признаку.

Зато русские за пять лет восстановили всё, что было разрушено грузинскими националистами. Я в рамках одного расследования просил жителей Цхинвала прислать мне фотографии следов войны, разрушенных обстрелами зданий. Они сделали больше — они прислали фото руин, сделанные в 2008 году, и фото восстановленных зданий, сделанные сейчас. Это просто очень красиво.

И не удивительно, что когда в этом году в том регионе были волнения, то местные жители хотели сместить пророссийского главу республики, но за недостаточную пророссийскость, и поставить ещё более пророссийского. И это логично и закономерно.

Или возьмём Армению. Русские сто лет назад спасли Армению от устроенного Оттоманской Империей геноцида. И до сего дня правда об этих событиях передаётся от отца к сыну, и не найти армянина, который не был бы благодарен России за это спасение (в какой бы точке планеты он не жил).

А что делают украинские власти, чтобы обеспечить единство своей страны? Правильно, по тем же рецептам, что и грузины (и с подачи тех же американских «советников») бомбят Донбасс. И потом искренне удивляются: странно, почему эти «ватники», которых мы ежедневно проклинаем, обзываем и бомбим, не хотят жить в такой чудесной европейской Украине?

На «освобождённой» карательной группировкой территории Донбасса скоро не останется автомобилей, потому что всех их «конфискуют» батальоны уголовников и националистов, а потом перегоняют на «материковую» Украину и продают.

А сотрудники почты (как обычной, так и всяких «Новой почты» и «Автолюкса») говорят, что они просто завалены посылками с награбленным, которые рагули из карательных батальонов пересылают своим родственникам в центральной и западной Украине. Вот как их после этого не любить?!

Что же в это время делают «российские оккупанты» из гуманитарных конвоев? Пока украинские «патриоты» радуются «Сейчас Донбассу будет *опа, ура!», они стараются предотвратить гуманитарную катастрофу, привозя с помощью «белых» конвоев еду, воду и медикаменты.

И этим не исчерпывается. Свыше сотни российских инженеров и ремонтников, как из МЧС, так и из отрасли ЖКХ, ездят по Донбассу и составляют списки разрушений, а потом по этим спискам из России везут запчасти для электрических подстанций и водяных насосов. И с помощью этих запчастей в срочном порядке восстанавливают инфраструктуру для нормальной жизнедеятельности. Кому после этого будут благодарны жители Донбасса?

И ещё один момент. Во многих городах России общественные активисты организовали сбор гуманитарной помощи, начиная от лекарств и заканчивая тёплыми вещами, и переправляют это для гражданских жителей Донбасса. А украинские «гражданские активисты» собирают помощь только для «наших воякив-карателей», а на гражданское население этого региона, как и положено нацистам, им плевать. «Едина Украина», чего уж там, «Почувствуй нашу любовь».

Алексадр Роджерс

Метки: Александр Роджерс: Мягкая сила русских... |

МУЗЫКА ДОЖДЯ |

|

Метки: МУЗЫКА ДОЖДЯ видио музыка |

Евгений Мартынов |

|

Метки: Евгений Мартынов видио песни |

Новая гонка высокоскоростных вооружений |

В последнее время появляются четкие признаки возможного назревания новой гонки сверхскоростных вооружений дальнего действия. В августе США и Китай с интервалом в 18 дней испытали ракетно-планирующее оружие. Вместе с тем заявления представителей военно-политического руководства России, в том числе президента Владимира Путина, позволяют предположить, что Москва также намерена вступить в это состязание.

ОРУЖИЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ

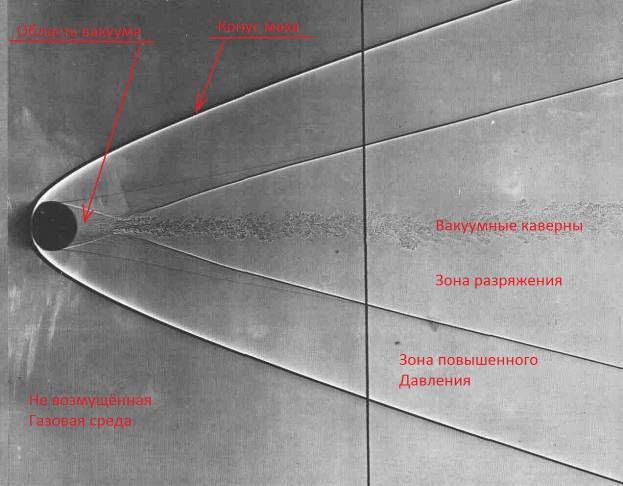

Ракетно-планирующая система запускается так же, как обычная баллистическая ракета. Однако ее траектория проходит не по дуге высоко над землей: вскоре после запуска носитель снова входит в атмосферу, после чего происходит отделение планирующего аппарата. Этот аппарат, не имеющий собственного двигателя, способен в планирующем полете преодолеть большое расстояние, потенциально измеряемое многими тысячами километров, на гиперзвуковой скорости (как минимум в пять раз превышающей скорость звука).

Впервые идея ракетно-планирующего оружия возникла еще в 1930-х годах. Однако эта технология оказалась настолько сложной, что первое успешное испытание такой системы дальнего действия состоялось лишь в 2011 году, когда американский аппарат под названием Advanced Hypersonic Weapon (AHW) преодолел расстояние в 3800 км.

Новое испытание AHW Пентагон провел в августе 2014 года. Аппарат был запущен с Аляски и должен был достичь цели в Тихом океане на расстоянии шести с лишним тысяч километров, но через четыре секунды испытание было прервано. Поскольку возникшая проблема была связана с ускорителем, эта неудача ничего не говорит об эффективности самого планирующего аппарата. Вероятнее всего после установления причин сбоя испытание повторят, хотя до сих пор официальных заявлений на этот счет не было.

AHW – один из элементов американской программы неядерного быстрого глобального удара. Впрочем, можно сказать, что эта система сейчас фактически воплощает собой эту программу, поскольку на ее создание ассигнуются почти все имеющиеся средства. Тем не менее это финансирование все еще осуществляется в сравнительно скромных объемах. Даже в случае принятия политического решения о развертывании системы AHW это вряд ли возможно раньше, чем через десять лет.

КИТАЙСКИЙ АНАЛОГ

В этом году получили подтверждение и сведения о ведущейся в Китае работе над ракетно-планирующими вооружениями. В январе 2014 года Пекин испытал аппарат, которому МО США присвоило обозначение WU-14. Второе испытание в августе 2014 года, в ходе которого аппарат должен был преодолеть расстояние в 1750 км, судя по всему, закончилось неудачей. Вероятно, из-за проблем с ускорителем.

О китайской программе и ее задачах известно крайне мало, хотя очевидно, что WU-14 – программа куда менее амбициозная, чем AHW. Небезынтересна, однако, оценка, публично высказанная одним представителем официальных кругов США: непосредственной целью этих разработок является доставка ядерных боезарядов. Эта оценка как минимум отчасти, вероятно, основывается на том, что китайцы используют для WU-14 ускоритель на жидком топливе (в конце концов сегодня китайские жидкостные ракеты применяются исключительно для доставки ядерных боеголовок).

МОСКВА ОБЕСПОКОЕНА

Россия тем временем продолжает выражать озабоченность относительно неядерного стратегического оружия. В частности, в Послании Федеральному собранию от 12 декабря 2013 года президент Владимир Путин отметил: «Появление оружия неядерного быстрого глобального удара в сочетании с системой противоракетной обороны может свести на нет все ранее достигнутые договоренности в области ограничения и сокращения стратегических ядерных вооружений, привести к нарушению так называемого стратегического баланса сил». Путин также добавил: «Россия ответит на все эти вызовы: и политические, и технологические. Весь необходимый потенциал у нас для этого есть. Наша военная доктрина и перспективные образцы вооружения, которые поступают и будут поступать в войска, позволяют нам, безусловно, обеспечить безопасность Российского государства».

Это заявление наряду с высказываниями командующего российскими Ракетными войсками стратегического назначения генерал-лейтенанта Сергея Каракаева и заместителя министра обороны Анатолия Антонова подкрепляет мнение о том, что Россия занимается разработкой собственных неядерных вооружений, предназначенных для нанесения ударов в короткий промежуток времени и на большую дальность. Более того, существует немало данных, что в России продолжаются испытания гиперзвуковой маневрирующей боеголовки, хотя по-прежнему неясно, какой заряд она должна нести – обычный или ядерный.

Эти события создают четкое впечатление: нас ждет новая гонка вооружений. Она может оказаться весьма опасной. Самая серьезная угроза – применение ракетно-планирующего оружия в неядерном оснащении в ходе конфликта чревато новым риском его эскалации вплоть до перерастания в ядерный.

Трудно представить себе, что Россия, США и Китай договорятся о прекращении этой гонки. Тем не менее сделать можно немало. Декларации о планах принятия систем на вооружение, инспекции для проверки, какими боеголовками они оснащены – ядерными или обычными, уведомления о пусках и даже официальное соглашение об ограничении количества таких вооружений – все эти шаги вполне осуществимы. Однако, учитывая конфликтное состояние российско-американских отношений, в данный момент двустороннее (и тем более трехстороннее) сотрудничество в данной сфере представляется маловероятным. Но трудности с решением этих проблем не должны побуждать нас игнорировать их. Как минимум Россия, США и Китай должны в индивидуальном порядке оценить существующий риск и постараться разрабатывать и развертывать вооружения таким образом, чтобы их уменьшить. Кроме того, этим государствам следует подготовить предложения по сотрудничеству в области укрепления доверия, чтобы, когда наступит политическая оттепель (а она непременно наступит), можно было быстро продвинуться вперед.

topwar.ru/63125-novaya-gonka-vysokoskorostnyh-vooruzheniy.html

Метки: Новая гонка высокоскоростных вооружений |

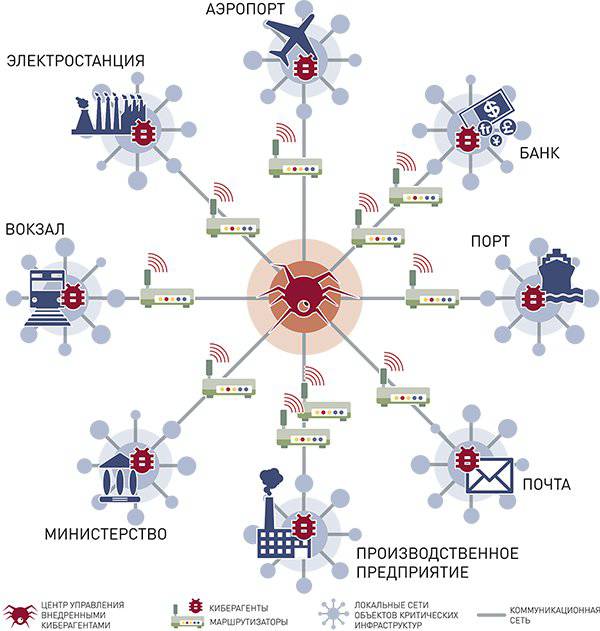

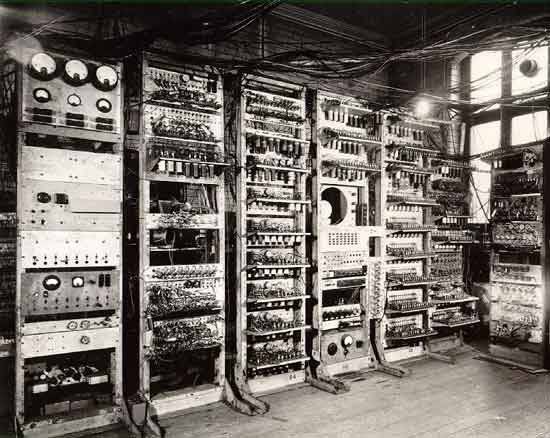

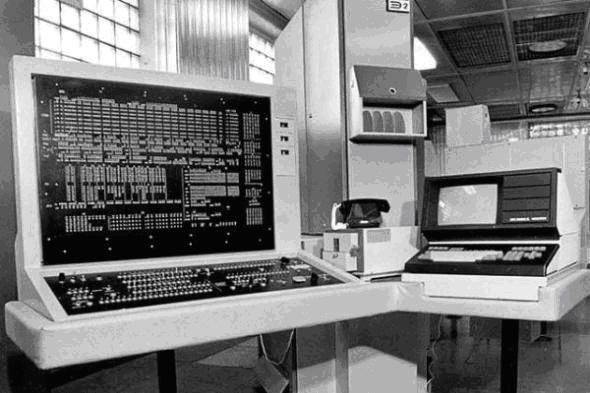

Троянский код |

Только за год в кибернетическом пространстве России выявлены и обезврежены три крупных агентурных сети - шпионские компьютерные системы, внедренные из-за рубежа. Было предотвращено хищение двух миллионов страниц секретной информации. А киберсеть США, которая считается самой защищенной в мире, за сутки подвергается 10 миллионам хакерских атак.

В мировом кибернетическом пространстве развернулась жесткая борьба - по масштабам уже кибервойна, под девизом: "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Потери в таких войнах - многомиллиардные убытки, утраченные государственные секреты, угрозы жизнедеятельности стратегически важных объектов, то есть - государственной безопасности.

Чтобы противостоять этим угрозам, в правительстве РФ готовится проект федерального закона, который поможет системно защищаться в кибервойнах. Какие новые технологии станут оружием в этой войне, в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал один из соавторов проекта, председатель совета правительственной Военной промышленной комиссии по АСУ, связи, разведке, радиоэлектронной борьбе и информационному противоборству Игорь Шеремет.

2 миллиона страниц секретной информации удалось защитить от похищения в ходе обезвреживания трех крупных агентурных сетей, которые выявили в нашем киберпространстве

- Игорь Анатольевич, закон о критической информационной инфраструктуре Российской Федерации намечено принять до конца года. Какой арсенал киберзащиты уже задействован?

Игорь Шеремет: Под руководством ФСБ уже активно ведется работа по созданию государственной системы обнаружения и предупреждения компьютерных атак. Такая задача поставлена Указом президента России два года назад. Мало кто знает, но благодаря именно этой системе только в 2013-м году было выявлено три киберагентурных сети зарубежных стран, что предотвратило хищение двух миллионов страниц секретной информации. Надо сказать, что сегодня кибернетический шпионаж в ряде случаев эффективнее классического, с участием законспирированных агентов. Согласимся, вряд ли кому-то из зарубежных Джеймсов Бондов удалось бы проникнуть в структуры другого государства так глубоко, чтобы иметь возможность украсть целый секретный архив.

- Все слышали о так называемых закладках в компьютерных сетях. Это реальность или мифы "про шпионов"?

Игорь Шеремет: Это реальность. Во всех терминальных устройствах, в том числе бытовых - смартфонах, планшетниках, персональных компьютерах, а также в средствах сетеобразования - серверах и маршрутизаторах - встречаются как непреднамеренные, так и диверсионные дефекты.

Непреднамеренные дефекты, как правило, это результат ошибок, допускаемых разработчиками программных и аппаратных средств, а также обычный производственный брак.

Диверсионные - это заблаговременно имплантированные в упомянутые средства программные и схемные операционные мины. В США "минную" угрозу воспринимают как неизбежную. Агентство национальной безопасности для обозначения диверсионных дефектов ввело даже специальный термин: software and hardware implants.

Активация скрытых имплантов в нужные злоумышленнику моменты времени способна привести к нештатному функционированию различных носителей и целых критически важных технических систем, в состав которых они входят. К тому же наличие подобных дефектов делает инфосферу источником тотального контроля и утечки конфиденциальных сведений.

- Удавалось ли нашим специалистам обнаруживать диверсионные импланты в вычислительной технике и различных электронных устройствах, закупаемых за рубежом?

Игорь Шеремет: Поисками таких дефектов занят целый ряд испытательных лабораторий, имеющих соответствующие лицензии. Так вот, только одной из этих лабораторий в период с 2008-го по нынешнее время выявлено более сорока явно диверсионных дефектов в программно-аппаратных средствах зарубежного производства.

- Сложно ли обнаруживать встроенные импланты?

Игорь Шеремет: Очень сложно. Чтобы выявить в полупроводниковой интегральной микросхеме-чипе встроенную операционную мину, необходимо этот чип "препарировать", как подопытную лягушку. Последовательно снимаются схемообразующие слои. Затем восстанавливают электрическую, принципиальную, функциональную схему устройства, то есть выполняют, как говорят, его "реинжиниринг". И только после этого можно провести поиск аномалий, то есть отклонений от известных способов построения аналогичных "девайсов", проанализировать эти аномалии на предмет их потенциальной вредоносности. Потом выполнить еще множество других весьма тонких и сложных операций.

Чтобы выполнять подобные работы над чипами, содержащими миллионы первичных элементов, необходимо дорогостоящее оборудование, а самое главное - огромные объемы знаний в области схемо- и системотехники, радиоэлектроники и смежных наук. Носители этих знаний - поистине уникальные специалисты, и они у нас есть.

В последнее время все большее распространение получают программируемые микросхемы, внешне идентичные, но в зависимости от состояния памяти функционирующие по-разному. Значит, необходимо анализировать не только схему, но и программу, заложенную в этой памяти. И мы такой анализ выполняем.

- А есть ли информация о том, как обстоят дела с "минированием" кибернетических систем в США?

Игорь Шеремет: Там ситуация, думаю, не проще, чем у нас.

По открытым источникам, в США только в 2008 году было выявлено более 9 тысяч случаев поставки контрафактных изделий электронной техники на предприятия оборонной промышленности. А каждый несертифицированный продукт, то есть контрафакт, это потенциальная угроза.

В 2011 году вопрос о поставках контрафактных комплектующих для таких ключевых для безопасности США вооружений, как система противоракетной обороны THAAD, многоцелевые подводные лодки класса "Лос-Анджелес", тяжелые истребители F-15 и другие, расследовался главным контрольным управлением конгресса США. Было выявлено около 1,8 тысячи подобных случаев, после чего тему засекретили. Хочу подчеркнуть - почти две тысячи контрафактных электронных компонентов были найдены в системах вооружений, критически важных для обороны США.

- Откуда же шел контрафакт?

Игорь Шеремет: Из разных стран. Около 30 процентов имели формально китайское происхождение. На интернет-запрос о закупке микросхем, организованный американскими спецслужбами через подставную фирму, откликнулось 396 компаний, 334 из которых оказались из Китая. Из 16 приобретенных подставной фирмой партий микросхем различных типономиналов 13 поступили из китайской провинции Шэньчжень, а 3 из Гонконга.

- Вы сказали, что китайская адресность контрафакта формальна. Почему?

Игорь Шеремет: Изготовление микросхем с достигнутыми мировым научно-техническим сообществом проектными нормами во всех ведущих странах осуществляется в рамках так называемых фаблесс (от английского fabless, то есть буквально "бесфабричных") технологий. Микросхема или их набор (чипсет) разрабатывается дизайн-центром посредством системы автоматизированного проектирования, а результат разработки в виде файла определенной структуры направляется на фабрику по производству микросхем.

После указания тиража и уплаты средств за его изготовление фабрика выпускает потребное количество микросхем и передает их заказчику. Создание подобных фабрик, называемых фаундри (от английского foundry, буквально "литейных цех"), требует значительных финансовых затрат, в связи с чем их количество в мире невелико и их совладельцами являются, как правило, крупные транснациональные корпорации.

Большая часть фаундри расположена в странах Юго-Восточной Азии лишь потому, что там пока еще очень дешевая рабочая сила и чистая окружающая среда. А реальными владельцами сборочных фабрик могут быть совсем не китайцы.

- То, о чем вы сказали, как бы неизбежное следствие мировых рыночных отношений. Производство налаживают там, где это выгодно. И как совместить законы рынка с национальной безопасностью?

Игорь Шеремет: Там, где возникает угроза безопасности страны и ее граждан, наверное, в первую очередь должно действовать государство, а не рынок.

В США поняли, что получение прибыли любыми способами поставило страну на грань катастрофы. Оценив реальные последствия импортозависимости в части электронно-компонентной базы, Вашингтон пошел в некоторой степени против законов рынка. Вот одно из доказательств этого: в Силиконовой долине, где сосредоточены основные дизайн-центры США, в этом году была построена и запущена в работу фабрика по массовому производству микросхем с технологическими нормами 22 нанометра.

Так что не только для нашей страны стоит вопрос об импортозамещении в критических технологиях.

- Хакерские атаки, как известно, тоже большей частью идут с территории КНР. Почему?

Игорь Шеремет: Основным средством сокрытия интернет-адресов истинных источников преступной киберактивности (анонимизации их доступа к различным интернет-сегментам) являются так называемые бот-сети (bot nets). Они состоят из скрытно установленных злоумышленниками на персональных компьютерах, включенных в Интернет (как правило, домашних в силу их гораздо более слабой защищенности), специальных программных модулей ("ботов"). Эти модули могут использоваться для генерации массового ("штурмового") трафика, направляемого на определенные ресурсы Интернета, например, сайты каких-либо организаций с целью блокирования доступа к ним. В случае атаки сервер просто не успевает обрабатывать поступающие от миллионов "ботов" обращения и "зависает".

Однако основное назначение "ботов" не подобные атаки, а выполнение функций переадресации с целью сокрытия интернет-адресов истинных источников сообщений. Обратились к сайту с сомнительным контентом, можете не сомневаться, что попали в одну из бот-сетей, которая обеспечивает запутывание правоохранительных ведомств различных стран, контролирующих интернет-трафик.

Скрытное создание и продажа бот-сетей один из наиболее распространенных криминальных интернет-сервисов. Он обеспечивает возможность атаки интернет-ресурса, расположенного, например, в Бразилии, хакером, находящимся в Таиланде, посредством "скачков", проходящих через компьютеры, физически расположенные в Японии, Финляндии, Италии, Катаре, Индонезии или других странах. Длина анонимизирующей цепочки может достигать нескольких десятков "ботов". А дальше действует "закон больших чисел". Поскольку КНР самая большая в мире страна по численности своего населения, то и пользователей Интернета там больше, чем где-либо. Это же относится и к "ботам", устанавливаемым хакерами различных стран на интернет-компьютерах китайцев.

Внешне действительно получается так, что с территории Китая идут кибератаки на весь остальной мир.

- Есть ли возможность поставить непреодолимую преграду для вторжения в локальные сети, если они объективно имеют выход в Интернет?

Игорь Шеремет: В США самая развитая и самая защищенная оборонная информационная инфраструктура, целиком построенная на самых современных, говоря по-английски, up-to-date, кибернетических технологиях. Так вот, она подвергается в среднем 10 миллионам атак в сутки. Подавляющее большинство выявляется и нейтрализуется, однако и в США случаются настоящие провалы.

Недавнее проникновение в сеть "Чейз Манхэттен банка" и раскрытие его клиентской базы данных затронуло 76 миллионов частных лиц и 8 миллионов бизнес-структур США. Злоумышленники, получив доступ к этой базе, оказались по-своему добрыми людьми - они не стали вносить изменения в счета клиентов "Чейза", что могло бы полностью дезорганизовать экономику Соединенных Штатов.

США, реализуя по отношению к другим странам концепцию "большого брата", разоблачения Сноудена не оставляют в этом никакого сомнения, неожиданно для себя оказались в не менее, если не более уязвимом положении относительно "встречных" киберугроз.

И это еще без учета возможностей по манипулированию американским руководством, которые могут получить компетентные противники США в результате выявления их киберагентурных сетей и использования последних для продвижения дезинформации.

Надо сказать, что во всем мире защита кибернетических систем строится по определенным схемам. Не стану их перечислять. Специалистам они известны, и схемы эти универсальны для всех пользователей Интернета и локальных сетей.

В России комплекс мер по защите сегментов Интернета, обеспечивающих функционирование органов власти и государственных СМИ, реализуется упоминавшейся развертываемой государственной системой обнаружения и предупреждения компьютерных атак. Полагаю, что локальная сеть "Российской газеты" как одного из ведущих российских СМИ будет включена в состав объектов, охраняемых этой системой, а инженерно-технический персонал сети получит все знания, которые необходимы для обеспечения ее безопасности и устойчивости.

- А можно ли в принципе сделать и глобальную, и локальные сети безопасными для их пользователей, абсолютно защищенными от хакерских атак и встроенных закладок?

Игорь Шеремет: Здесь существует известное противостояние снаряда и брони. Чем мощнее защита, тем изощреннее способы ее разрушения. Это объективная реальность технического прогресса. Впрочем, с переходом на новый технологический уровень безопасность киберпространства может значительно возрасти.

- Сможет ли наша промышленность своевременно освоить технологии нового поколения?

Игорь Шеремет: По оценкам экспертного сообщества, уже в 2030 году начнется массовое производство электронно-компонентной базы на новых физических принципах и материалах.

И у России есть возможность по некоторым направлениям даже выйти на лидирующие позиции. Речь идет в первую очередь о квантовых вычислителях и квантовой связи, основы создания которых заложены школой академика Камиля Валиева еще в 1980-е годы.

Стоит отметить, что квантовая связь характеризуется абсолютной разведзащищенностью. Перехватить квантовый информационный поток в принципе невозможно. А квантовые вычислители являются средством недостижимой традиционными компьютерами скорости решения задач, связанных с массовым перебором вариантов.

Приведу такой пример. Известная в криптоанализе задача разложения целого числа на простые сомножители для случая числа из 250 цифр может быть решена американским суперкомпьютером Titan Cray XK7, имеющим быстродействие около 20 петафлопс, за один год, тогда как квантовым вычислителем с частотой всего один мегагерц - за четыре секунды. Для числа из 1000 цифр соответствующие значения составляют сотни миллиардов лет и 1,5 минуты соответственно. Только вдумайтесь: сотни миллиардов лет вычислений или полторы минуты! Хотя, безусловно, создание таких компьютеров потребует еще очень серьезных усилий и инвестиций. Однако, повторю, мы вполне можем это сделать и стать первыми, надо просто работать.

Ключевой вопрос

- Угрозы Интернета настолько пугают многих, что все чаще звучат голоса об ограничении доступа в Интернет и даже о его полном закрытии. Как ведущий эксперт в этой сфере вы поддерживаете такие запреты?

Игорь Шеремет: Я считаю, что это не нужно и нереально. Интернет стал самовоспроизводящейся структурой. Отключишь в одном месте, вырастет в другом. С другой стороны, нам угрожают отключением доступа к Интернет-ресурсам извне. Это тоже невозможно. Во-первых, США через глобальную сеть сами получают огромное количество информации, и перекрывать такой источник они не заинтересованы. Во-вторых, российские провайдеры в состоянии самостоятельно поддерживать доступ в глобальную информационную сеть Интернет.

Метки: интернет власть общество |

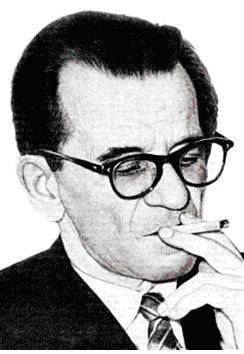

А.В. Луначарский. «Посол советской мысли и искусства» |

23 ноября родился Анатолий Васильевич Луначарский (1875-1933) — русский советский писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед, первый нарком просвещения, революционер, большевик.

Неповторимое обаяние Луначарского чувствовали все, кому доводилось с ним встречаться. С большой симпатией относился к нему В. И. Ленин, высоко ценивший литературный и пропагандистский талант Анатолия Васильевича. Примечательный факт: всестороннему общению В. И. Ленина и А. В. Луначарского посвящен отдельный том «Литературного наследства».

Анатолий Васильевич Луначарский родился в Полтаве в семье крупного чиновника. Еще в гимназические годы вступает в революционное движение, ведет пропаганду в рабочих кружках, с 1895 г.— вступает в ряды социал-демократов. Находясь за границей, Луначарский изучает труды Маркса и Энгельса, классиков немецкой и французской философии. В Цюрихском университете слушает курс философии и естествознания. В 1898 г. на революционной работе в Москве, но вскоре его арестовывают и ссылают.

После II съезда партии Луначарский, будучи в ссылке, четко определяет свое место — в рядах большевиков. На III съезде он по поручению В. И. Ленина выступает с докладом о вооруженном восстании. Вернувшись в Россию в конце 1905 г., Луначарский принимает активное участие в первой русской революции, работает в редакции легальной большевистской газеты «Новая жизнь». Участвует в работе IV и V партсъездов. С 1907 г. находится в эмиграции. На Штутгартском и Копенгагенском международных социалистических конгрессах отстаивает интересы большевиков.

В годы реакции Луначарский отходит от большевизма, выступает с идеей «богостроительства», за что его критиковал В. И. Ленин. В то же время Ленин верил, что Луначарский вернется к большевизму. И он в дальнейшем сумел преодолеть свои ошибки.

Вернувшись после Февральской революции в Петроград, Анатолий Васильевич ведет агитационно-пропагандистскую работу. На VI съезде РСДРП(б) принят в большевистскую партию в составе группы «межрайонцев». В дни Октября Луначарский выполняет ответственные поручения Петроградского ВРК и после победы революции входит в состав первого Советского правительства в качестве народного комиссара просвещения. В годы гражданской войны он уполномоченный Реввоенсовета республики.

Двенадцать лет — до 1929 г.— руководит Луначарский Наркоматом просвещения, в ведении которого находилось школьное обучение, профтехобразование, высшая школа, многочисленные вопросы культурной жизни страны. Вместе с Н.К. Крупской и М. Н. Покровским проводит колоссальную работу по созданию советской системы народного образования. Многое делает для вовлечения старой интеллигенции в строительство социалистической культуры, привлечения прогрессивной интеллигенции Запада на сторону страны социализма. Анатолий Васильевич — личный друг Р. Роллана, Б. Брехта, А. Барбюса, Б. Шоу… Роллану принадлежат знаменитые слова, что Луначарский был за рубежом «всеми уважаемым послом советской мысли и искусства».

Энциклопедические познания Анатолия Васильевича, исключительная многогранность дарования позволили ему стать выдающимся теоретиком искусства и литературы, критиком, писателем, драматургом. В его трудах получает дальнейшее развитие марксистская эстетика. Перу Луначарского принадлежат работы, посвященные античному искусству и итальянскому Возрождению, искусству родной страны и новым художественным направлениям на Западе, им написано около двух тысяч статей, докладов, очерков, рецензий. Особое место в его творчестве принадлежит прекрасным страницам о встречах и беседах с В. И. Лениным.

С 1929 г. Луначарский работает председателем Ученого комитета при ЦИК СССР. В 1930 г. его избирают академиком. Многие годы он — член ВЦИК. Делегат ряда партсъездов, на VIII — он избирается членом Ревизионной комиссии. В 1933 г. Луначарский получает назначение полпредом в Испанию, но в конце того же года болезнь сердца обрывает его жизнь. Похоронен А. В. Луначарский у Кремлевской стены на Красной площади. Выступая на траурном митинге, А. С. Бубнов очень емко и точно сказал: «…больше всего в жизни ему дорого знамя революции».

Лариса Адамова

politobzor.net/show-37060-av-lunacharskiy-posol-sovetskoy-mysli-i-iskusstva.html

Метки: А.В. Луначарский ЖЗЛ |

Процитировано 2 раз

Слышишь, я так тебя люблю |

|

Метки: видио песни о любви |

Платите, и еще раз платите! |

После массовых протестов столичных медиков городские и федеральные власти впервые за долгие годы оказались вынуждены начать хотя бы подобие диалога с профессиональным сообществом. Врачам пытаются объяснить, что ситуация не так плоха, как им кажется.

Медиков ответы категорически не устраивают, на 22 ноября намечен новый митинг, который может превзойти по массовости предыдущие выступления.

Однако чиновники от здравоохранения хотя бы пытаются объясниться с врачами. А федеральное министерство подчеркивает, что далеко не во всем согласно с мерами, принимаемыми на местах. Эти разногласия уже несколько раз помогали предотвратить закрытие больниц и приводили к компромиссам во время конфликтов в Ижевске, Уфе, Ржеве. Так что у столичной медицины все еще есть шанс.

Между тем в сфере образования разворачиваются те же самые процессы, что и в здравоохранении.

По всей стране идет сокращение численности учителей, закрываются школы, перекраиваются учебные программы, постоянно меняются правила для преподавателей и учащихся.

В то самое время, когда столичный департамент здравоохранения тщится объяснить публике, каким именно образом массовое закрытие больниц, увольнение врачей и сокращение медперсонала поможет повысить шансы граждан на получение медицинской помощи, руководители московского образования взялись за уничтожение спецшкол.

Знаменитую школу «Интеллектуал», предназначенную для обучения особо одаренных детей, сливают с районной школой - фактически против воли преподавателей и родителей обоих учреждений. Одновременно в Москве началась ликвидация коррекционных школ для детей с ограниченными возможностями. Директора этих школ протестуют, спорят с чиновниками из департамента образования правительства столицы, но добиться ничего не могут. В знак протеста против проводимой политики директора отказались встречаться с руководителем департамента Исааком Калиной…

Проблемы в сфере образования и здравоохранения удивительно схожи. И в том, и в другом случае рыночные реформы привели к стремительной дезорганизации всей системы, которая была построена на совершенно иных принципах. Идея «подушевого финансирования», продвигаемая чиновниками в обоих случаях, предполагает, что чем больше больных набьют в палату или учеников в класс - тем лучше.

Выигрывает тот, кто пренебрегает индивидуальными особенностями ученика или пациента, снижает качество своей работы, заменяя заботу о конкретном человеке формальным «конвейером». О том, что в связи с сокращением числа школ, больниц, поликлиник и детских садов людям просто придется тратить больше времени на дорогу, вообще никто не задумывается. Про то, что в случае с экстренной медицинской помощью потеря времени может обернуться смертью пациента, можно не говорить.

Чиновники от образования и здравоохранения, конечно, далеко не идиоты. И все возникающие проблемы знают ничуть не хуже врачей и учителей.

А если бы и не знали, то давно имели бы возможность со всем этим разобраться, благо публикаций и публичных выступлений возмущенных профессионалов было более чем достаточно. Но в том-то и дело, что проблемы и невзгоды одних оборачиваются выгодами и преимуществами для других. Чем хуже обстоит дело с государственной медициной и общедоступным образованием, чем меньше бюджетных мест для студентов открывается в вузах, чем труднее обеспечить гражданам свои права, гарантированные конституцией, тем больше шансов, что они обратятся к частному сектору и просто купят «необходимые услуги». Ясное дело, платить готовы и способны далеко не все, но тех, кто не располагает свободной наличностью, наши реформаторы не считают за людей.

Принципиальное различие между ситуацией в медицине и образовании состоит, однако, в том, что если на федеральном уровне руководители здравоохранения все-таки проявляют некоторую сдержанность и стараются избегать крайностей, то министерство образования и науки, возглавляемое Дмитрием Ливановым, уже давно приобрело репутацию «министерства невежества». Даже вполне умеренные и осторожные в оценках депутаты от «Единой России» на заседании Государственной Думы 12 ноября, заслушав отчет министра образования, обрушились на него с критикой. Представители «Справедливой России» и вовсе требовали отставки Д. Ливанова. Первый заместитель председателя комитета по образованию Владимир Бурматов, выступая от фракции «Единой России», жаловался, что это был в лучшем случае «доклад бухгалтера». Министр говорил о том, куда и сколько потрачено бюджетных миллиардов, но категорически избегал разговора о стратегии развития отрасли и принципах проводимых реформ.

Увы, если бы у министра Д. Ливанова не было никакой стратегии, это было бы еще не самое худшее.

Стратегия есть. Просто она настолько бесчеловечна, настолько явно направлена против интересов развития России и настолько последовательно ориентирована на разрушение отечественных традиций образования, что публично озвучить ее с трибуны парламента просто невозможно.

Если бы министр открыто заявлял о целях и задачах проводимой им политики, то его пришлось бы не только гнать с трибуны и снимать с должности…

Впрочем, несмотря на постоянные недомолвки, умолчание и пропаганду со стороны министерства, граждане уже неплохо разбираются в содержании его деятельности. Неслучайно согласно опросам общественного мнения Д. Ливанов регулярно оказывается самым непопулярным из всех министров российского правительства. Даже лишенный всякого содержания «бухгалтерский» отчет не скрывает реальной картины дел в его ведомстве. Все прекрасно видят: огромные средства, расходуемые министерством, не только тратятся неэффективно, но и просто идут на финансирование различных проектов, дезорганизующих и разрушающих систему образования. Начиная от внедрения и постоянного переформатирования Единого государственного экзамена и заканчивая введением все новых и новых форм бюрократической отчетности и проведения рейтинга «эффективности вузов». Его итогом стала всеобщая уверенность в неэффективности самого министерства и безграмотности его экспертов: достаточно вспомнить, что одним из критериев «эффективности» в этом рейтинге было количество квадратных метров, которыми располагал тот или иной университет.

Прошлогодняя война Д. Ливанова против Российской академии наук тоже не добавила популярности министру.

Правда, из-за протестов общественности и самих ученых первоначальный план ликвидации академии пришлось отложить. А вся история завершилась компромиссом, который как минимум отсрочил на несколько лет окончательное уничтожение отечественной науки.

Но легко догадаться, что руководитель министерства, будучи человеком настойчивым и не сентиментальным, планов своих не оставил и ждет только повода для того, чтобы возобновить наступление.

Пока «бухгалтера» из министерства придумывают все новые замысловатые схемы финансирования, блокирующие практическую работу на местах, не остаются без дела и «идеологи». Год за годом, с прямой подачи чиновников, разворачивается кампания, направленная на то, чтобы представить всех учителей, преподавателей вузов и врачей коррумпированными, безграмотными, некомпетентными. Нам внушают, что именно педагоги и медики являются двумя самыми коррумпированными группами нашего общества. Куда уж до них служивой бюрократии всех уровней!

В свое время именно создание масштабной общегосударственной системы здравоохранения, образования и науки способствовало превращению нашей страны в лидирующую мировую державу ничуть не меньше, чем создание современной промышленности и мощной, хорошо вооруженной армии. Можно вспомнить знаменитую фразу профессора географии из Лейпцига Оскара Пешеля, который в июле 1866 года, после победы при Садове, одержанной прусской армией в ходе австро-прусской войны, резюмировал: «Народное образование играет решающую роль в войне, когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем».

Именно система образования и подготовки кадров - включая, кстати, и находящееся у нас в загоне профессионально-техническое образование - обеспечивает для страны шанс занимать достойное место в мире, создает потенциал развития и дает гражданам чувство уверенности, самоуважения, гражданского достоинства, обоснованной гордости за свою страну. За годы, прошедшие после распада Советского Союза, мы потеряли значительную часть промышленности, но до тех пор, пока в России есть образованные люди, мы можем очень многое восстановить, а еще больше - создать заново.

Удар по отечественному образованию - это удар в самое сердце страны, это покушение на ее будущее. Тем более, когда удар приходится одновременно и по медицине. Поэтому разворачивающаяся сейчас борьба не сводится к вопросу о будущем отдельных школ, вузов или больниц.

Вопрос стоит о будущем страны. И о том, чтобы освободить важнейшие отрасли, обеспечивающие стратегические перспективы развития страны, от диктата либеральных реформаторов, которые видят в них просто дополнительный сегмент «сферы услуг».

Разгром здравоохранения, образования и науки должен быть остановлен, а его организаторы наказаны. Вопрос в том, кто, как и когда это сделает.

Метки: Платите и еще раз платите! медицина образование |

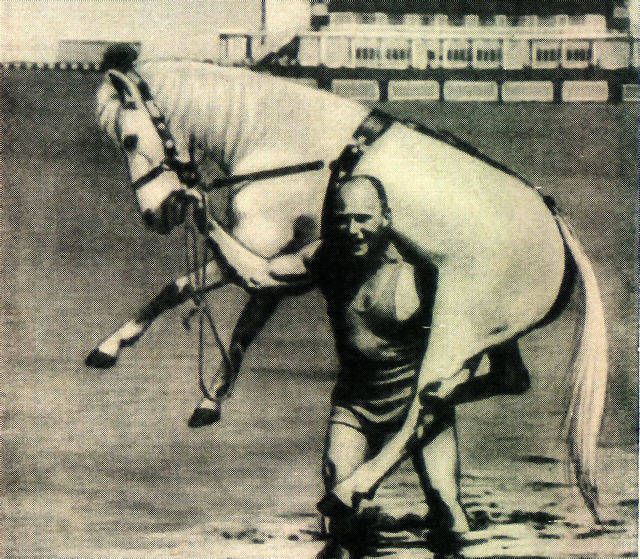

Евдокия Никулина. Прославленная лётчица из «ночных ведьм» |

В годы Великой Отечественной войны свой вклад в приближение Победы вносило подавляющее большинство советских людей. Миллионы людей сражались, получали ранения и погибали на фронте. Были среди них люди всех национальностей, молодые и старые, мужчины и женщины. Настоящей легендой войны стали советские военные летчицы, которые получили у гитлеровцев прозвище «ночных ведьм».

Женские авиаполки РККА

Формирование женских авиационных полков началось в октябре 1941 года согласно приказу № 0099 Народного комиссариата обороны СССР (датирован 8 октября 1941 года) «О сформировании женских авиационных полков ВВС Красной Армии». Таким образом, Наркомат принял предложение знаменитой летчицы Марины Расковой (1912-1943). На тот период 29-летняя Марина Раскова уже носила высокое звание Героя Советского Союза — ее наградили в 1938 году за мужество и героизм, проявленные при беспосадочном перелете по маршруту «Москва — Дальний Восток», во время которого было преодолено расстояние в 6450 км. По приказу Гризодубовой Раскова совершила при вынужденной посадке самолета прыжок с парашютом в тайгу и была найдена лишь спустя десять суток. При этом из запасов продовольствия у летчицы с собой находились лишь две плитки шоколада. К моменту начала Великой Отечественной войны Раскова служила в военной авиации и параллельно числилась по штату Народного комиссариата государственной безопасности, имея воинское звание старшего лейтенанта госбезопасности.

Используя свой авторитет в советском обществе и наличие выхода лично на Иосифа Виссарионовича Сталина, Раскова добилась создания исключительно женских авиационных подразделений РККА. В мировой военной истории еще не было подобного прецедента — нет, конечно, были и женщины — военные летчицы, но не было собственно цельных подразделений, которые бы полностью укомплектовывались женщинами. Однако, идея Марины Расковой понравилась всесильному руководителю партии и государства. Сталин подписал совершенно секретный указ о создании женских авиационных полков. Ответственной за их формирование и была назначена Марина Раскова. Причем сама она приняла командование 587-м бомбардировочным авиационным полком на Пе-2, который впоследствии был переформирован в 125-й гвардейский пикировочно-бомбардировочный авиационный имени Марины Расковой Борисовский орденов Суворова и Кутузова полк (Приказ НКО СССР № 265 от 03.09.1943 г.).

Используя свой авторитет в советском обществе и наличие выхода лично на Иосифа Виссарионовича Сталина, Раскова добилась создания исключительно женских авиационных подразделений РККА. В мировой военной истории еще не было подобного прецедента — нет, конечно, были и женщины — военные летчицы, но не было собственно цельных подразделений, которые бы полностью укомплектовывались женщинами. Однако, идея Марины Расковой понравилась всесильному руководителю партии и государства. Сталин подписал совершенно секретный указ о создании женских авиационных полков. Ответственной за их формирование и была назначена Марина Раскова. Причем сама она приняла командование 587-м бомбардировочным авиационным полком на Пе-2, который впоследствии был переформирован в 125-й гвардейский пикировочно-бомбардировочный авиационный имени Марины Расковой Борисовский орденов Суворова и Кутузова полк (Приказ НКО СССР № 265 от 03.09.1943 г.). Под командованием другой прославленной и опытной летчицы — Евдокии Бершанской — 6 февраля 1942 г. был создан 588-й бомбардировочный авиационный полк, получивший в том же 1943 году название 46-й гвардейский Таманский Краснознамённый ордена Суворова 3-й степени ночной бомбардировочный авиационный полк. В полку служили исключительно женщины — они занимали все должности — от авиационных механиков и авиационных техников до штурманов и пилотов, женским оставался и командный состав полка. Так, 46-м полком командовала Евдокия Бершанская, а заместителем командира по политической части была Мария Рунт (первым комиссаром полка была батальонный комиссар Евдокия Рачкевич). Штаб полка в разное время возглавляли Мария Фортус и Ирина Ракобольская.

Два других авиационных полка — 587-й бомбардировочный и 586-й истребительный, первоначально создававшихся как женские, впоследствии возглавили мужчины, стали принимать мужчин и на должности инженерно-технического состава, поскольку представлялось достаточно сложной задачей обучить девушек в краткое время непосредственно техническому обслуживанию самолетов. Таким образом, только 46-й полк (бывший 588-й) остался полностью женским по своему составу. В этом, в первую очередь, и заключалась его особая «изюминка» как фронтового подразделения.

Евдокия Бершанская (девичья фамилия — Карабут) (1913-1982) была родом с Северного Кавказа, с территории Ставропольского края. Поступив в 1931 году в Батайскую авиационную школу, она в 1932-1939 гг. была авиаинструктором. В 1939 г. приняла командование авиазвеном 218-го авиационного отряда специального применения, базировавшегося в Краснодарском крае в станице Пашковской. Учитывая, что в 1941 году, несмотря на молодость (28 лет), у Бершанской за спиной был десятилетний авиационный стаж и, более того, опыт командования женским авиационным отрядом, сформированным в Батайской авиационной школе, именно ей Марина Раскова и высшее военно-воздушное командование доверили должность командира 588-го бомбардировочного авиационного полка, присвоив воинское звание капитана авиации. Войну Евдокия Давыдовна закончила в звании гвардии подполковника.

Численность 588-го авиационного полка Бершанской («Дунькиного полка», как его в шутку называли в Красной Армии) первоначально составляла 115 человек. В основном это были совсем молодые девушки — 17-22 лет, которые, тем не менее, очень хотели внести свой вклад в победу над гитлеровскими оккупантами. Среди них было много студенток — преимущественно, факультетов точных наук — физического, механико-математического, на штурманов отправляли девушек с географического факультета. Подразумевалось, что знания, полученные ими в гражданских вузах, облегчат усвоение военных предметов и останется лишь обучить будущих летчик, штурманов, техников и механиков практическим предметам, связанным с управлением и обслуживанием самолетов. «Студентки из разных вузов Москвы были зачислены в штурманскую группу. Поселили нас в доме спорта и опять на двухэтажных кроватях. И началось упорное учение: классные занятия по 11 часов в день, включая морзянку и строевую подготовку, а по вечерам надо было готовиться к следующему дню. Дисциплина в части была очень жесткая» — вспоминает Ирина Ракобольская (Ракобольская И., Кравцова Н. Нас называли ночными ведьмами. Так воевал женский 46-й гвардейский полк ночных бомбардировщиков. — 2-е издание, дополненное. — М.: Издательство МГУ, 2005).

Численность 588-го авиационного полка Бершанской («Дунькиного полка», как его в шутку называли в Красной Армии) первоначально составляла 115 человек. В основном это были совсем молодые девушки — 17-22 лет, которые, тем не менее, очень хотели внести свой вклад в победу над гитлеровскими оккупантами. Среди них было много студенток — преимущественно, факультетов точных наук — физического, механико-математического, на штурманов отправляли девушек с географического факультета. Подразумевалось, что знания, полученные ими в гражданских вузах, облегчат усвоение военных предметов и останется лишь обучить будущих летчик, штурманов, техников и механиков практическим предметам, связанным с управлением и обслуживанием самолетов. «Студентки из разных вузов Москвы были зачислены в штурманскую группу. Поселили нас в доме спорта и опять на двухэтажных кроватях. И началось упорное учение: классные занятия по 11 часов в день, включая морзянку и строевую подготовку, а по вечерам надо было готовиться к следующему дню. Дисциплина в части была очень жесткая» — вспоминает Ирина Ракобольская (Ракобольская И., Кравцова Н. Нас называли ночными ведьмами. Так воевал женский 46-й гвардейский полк ночных бомбардировщиков. — 2-е издание, дополненное. — М.: Издательство МГУ, 2005).12 июня 1942 года состоялся первый вылет полка, а 8 февраля 1943 года ему было присвоено почетное звание гвардейского полка. Боевой путь полка проходил в 1942 г. — в Ростовской области, Ставропольском крае, Северной Осетии. В 1943 участвовал в прорыве обороны противника, освобождении Новороссийска, позже — поддерживал десантные операции на Керченском полуострове, освобождение Крыма и Севастополя. В июне-июле 1944 г. полк освобождал Белоруссию, в августе 1944 г. — Польшу, в январе 1945 г. — Восточную Пруссию. Апрель 1945 г. летчицы полка встречали на Одере, где прорывали оборону противника.

В течение трех лет войны полк не уходил на переформирование, его состав оставался женским, хотя он и входил в более крупное «мужское» авиационное соединение — 325-ю ночную бомбардировочную авиационную дивизию, некоторое время — во 2-ю гвардейскую ночную бомбардировочную авиационную дивизию (в мае 1944 г., во время боевых действий по освобождению Крымского полуострова). Полк летал на бомбардировщиках По-2. В начале войны в полку было 20 самолетов, в разгар боевых действий — 45, а победу полк встречал с 35 машинами.

Как Дина пришла в авиацию

В этом полку и довелось проходить службу героине нашей статьи. Как и многие ее сослуживицы, Евдокия Андреевна Никулина (1917-1993) была профессиональной летчицей с довоенным стажем. Она родилась в год Октябрьской революции — 8 ноября 1917 года в деревне Парфеново (ныне это — Спас-Деменский район Калужской области) в семье крестьян. В 1930 году тринадцатилетняя Евдокия (близкие называли ее Диной) поехала в Подольск, где на цементном заводе трудился ее старший брат. В этом подмосковном городе Дина поступила в фабрично-заводское училище при цементном заводе, которое окончила в 1933 году. Казалось бы, жизненный путь девушки из простой семьи был предрешен — работа лаборантом на цементном заводе, семейная жизнь, выход на пенсию.

Но, как и многие ее сверстники и сверстницы, Евдокия грезила об авиации. Сталинская индустриализация не только вывела Советский Союз в число мировых индустриальных держав, но и задала определенный вектор жизненных стратегий для миллионов советских юношей и девушек. Евдокия поступила в авиационную школу — первоначально учиться на авиатехника. Затем, на втором курсе, она решилась все же попробовать себя и за штурвалом самолета. Сдала экзамены на бортового механика и на летчика. В 1936 году была сформирована женская авиационная эскадрилья, переданная авиационной школе в Батайске (пригород Ростова-на-Дону). В течение двух лет учебы Евдокия смогла пройти курс обучения летному делу, ориентированный на три года. После окончания учебы ей дали направление на службу в Смоленский авиационный отряд Гражданского воздушного флота, где Евдокия исправно справлялась с заданиями по доставке авиапочты, срочным медицинским вылетам, уничтожению малярийных комаров и прочими важными делами в течение двух лет. Затем началась война. Первые дни войны Евдокия Никулина служила при штабе Западного фронта, затем получила назначение в город Энгельс, где Марина Раскова формировала женские авиационные полки ВВС РККА.

Боевой путь

Ее фронтовой путь начался в июне 1941 года. В бомбардировочном авиационном полку она прошла всю войну — до 1945 года. Летала на По-2. Выпустившие затем книгу воспоминаний И.В. Ракобольская и Н.Ф. Кравцова так описывали этот самолет: «деревянный биплан с двумя открытыми кабинами, расположенными одна за другой, и двойным управлением — для лётчика и штурмана. Без радиосвязи и бронеспинок, способных защитить экипаж от пуль, с маломощным мотором, который мог развивать максимальную скорость 120 км/час. На самолёте не было бомбового отсека, бомбы привешивались в бомбодержатели прямо под плоскости самолёта. Не было прицелов, мы создали их сами и назвали ППР (проще пареной репы). Количество бомбового груза менялось от 100 до 300 кг. В среднем мы брали 150—200 кг. Но за ночь самолёт успевал сделать несколько вылетов, и суммарная бомбовая нагрузка была сравнима с нагрузкой большого бомбардировщика» (Ракобольская И., Кравцова Н. Нас называли ночными ведьмами. Так воевал женский 46-й гвардейский полк ночных бомбардировщиков. — 2-е издание, дополненное. — М.: Издательство МГУ, 2005). Показательно, что летчицы до августа 1943 года не пользовались парашютами. Точнее, парашюты, разумеется, в полку были, но сами «ночные ведьмы» предпочитали их не брать, стремясь освободить самолет для лишних 20 килограмм бомб. То есть, сознательно шли на риск. Летом 1942 года Никулина вступила в ВКП (б). После гибели командира эскадрильи Любовь Ольховской на ее место была назначена Евдокия Никулина — как опытная и талантливая летчица.

Штурманом пилотируемого Никулиной самолета служила Евгения Руднева. С Евгенией Рудневой Евдокия Никулина были близкими подругами. Еще бы — ведь им приходилось регулярно, в одном самолете, вылетать на боевые задания. Евгения Руднева оставила свои дневниковые записи о тех волнующих днях, неделях и месяцах войны. Посвятила своей боевой подруге и командиру она и такое стихотворение:

«Чтоб враги про сон позабыли.

Если год пролетали вместе,

Если вылетов больше, чем двести,

То где бы потом мне ни быть,

Всё равно мне тебя не забыть.

Не забуду, как с соткой садились,

Как на Маныче пушки в нас били,

Над горящей Родиной мы проносились».

Евгения Руднева была еще младше Евдокии Никулиной. Она родилась 24 декабря 1920 года, в Бердянске. Ее отец был украинцем, служил на телеграфе. Мать — еврейка по происхождению, выходя замуж за отца, приняла православие. С этого момента ее родственники — ортодоксальные иудеи — навсегда порвали с ней все отношения. Женя Руднева окончила с отличием среднюю школу и до войны успела закончить три курса отделения астрономии механико-математического факультета Московского государственного университета. Во время учебы в университете она подавала очень большие надежды, была одной из лучших студенток курса. Когда комсомол кинул призыв к московским студенткам пополнить ряды формируемых женских авиационных подразделений, студентка Женя Руднева охотно отозвалась — несмотря на тягу к науке, она чувствовала, что не может оставаться в стороне, когда ее родная земля подвергается агрессии оккупантов. Потом была штурманская школа и отправка на фронт.

С мая 1942 г. Женя Руднева находилась на фронте в качестве штурмана экипажа По-2. «Я очень скучаю по астрономии, но не жалею, что пошла в армию: вот разобьем захватчиков, тогда возьмемся за восстановление астрономии. Без свободной Родины не может быть свободной науки!» — писала Евгения Руднева в своих дневниках (Фронтовые строки Жени Рудневой // Земля и Вселенная. М., 1985. № 3. ). К сожалению, Жене Рудневой не было суждено пережить войну и вернуться к мирной и интересной профессии астронома. В ночь на 9 апреля 1944 года 23-летняя старший лейтенант Евгения Руднева погибла при выполнении боевого задания. Последний вылет она совершала вместе с пилотом 24-летней Паной Прокопьевой, участвуя в операции по освобождению Керченского полуострова. Посмертно Евгения Руднева была удостоена высочайшей награды — звания Героя Советского Союза. Только в 1966 году удалось установить, что самолет Прокопьевой и Рудневой был сбит под Керчью. Летчицу и штурмана похоронили как неизвестных солдат. Спустя двадцать лет после войны не прекращавшей поиски сослуживиц комиссару полка Евдокии Рачкевич удалось все же обнаружить в Керчи захоронение и выяснить, что там покоятся ее боевые товарищи.

С мая 1942 г. Женя Руднева находилась на фронте в качестве штурмана экипажа По-2. «Я очень скучаю по астрономии, но не жалею, что пошла в армию: вот разобьем захватчиков, тогда возьмемся за восстановление астрономии. Без свободной Родины не может быть свободной науки!» — писала Евгения Руднева в своих дневниках (Фронтовые строки Жени Рудневой // Земля и Вселенная. М., 1985. № 3. ). К сожалению, Жене Рудневой не было суждено пережить войну и вернуться к мирной и интересной профессии астронома. В ночь на 9 апреля 1944 года 23-летняя старший лейтенант Евгения Руднева погибла при выполнении боевого задания. Последний вылет она совершала вместе с пилотом 24-летней Паной Прокопьевой, участвуя в операции по освобождению Керченского полуострова. Посмертно Евгения Руднева была удостоена высочайшей награды — звания Героя Советского Союза. Только в 1966 году удалось установить, что самолет Прокопьевой и Рудневой был сбит под Керчью. Летчицу и штурмана похоронили как неизвестных солдат. Спустя двадцать лет после войны не прекращавшей поиски сослуживиц комиссару полка Евдокии Рачкевич удалось все же обнаружить в Керчи захоронение и выяснить, что там покоятся ее боевые товарищи.

Однако, вернемся к основной героине нашей статьи Дине Никулиной. Летом 1943 года во время одного из боевых вылетов самолет, пилотируемый Никулиной (на месте штурмана в этот день была Лариса Радчикова) был обстрелян вражескими орудиями. Машина загорелась. Раненой Никулиной удалось посадить самолет возле передовой, ориентируясь лишь по редким вспышкам автомобильных фар. Раненые Никулина и Радчикова оказались в Краснодаре, в военном госпитале. Никулина получила ранение в голень навылет, после которого перестала на вечерах самодеятельности, скрашивавших будни «ночных ведьм», отплясывать свою знаменитую чечетку и переключилась на пение — боевая летчица не стеснялась демонстрировать и свои артистические задатки.

«Ночные ведьмы» принимали самое активное участие в освобождении южных районов РСФСР — Краснодарского края, Ростовской области. Удалось, спустя 4 года отсутствия, Евдокии побывать и в родной деревне Парфеново. Оказалось, что во время боевых действий в Смоленской области (к ней тогда относилась деревня) гитлеровцы практически уничтожили этот населенный пункт. Дома были сожжены, не осталось дома и семьи Никулиных. Люди, кто остался в живых, обитали в вырытых землянках. Оказалось, что война смертью прошлась и по семье летчицы: погибли ее брат Федор (тот самый, к которому поехала тринадцатилетней Дина Никулина в Подольск, на цементный завод), сестра Ольга, братья Андрей и Михаил выжили, но получили тяжелые ранения. Посещение родной деревни, как вспоминала потом летчица, лишь прибавило ей решимости бороться с гитлеровцами и, если надо, положить свою жизнь, только чтобы освободить от оккупантов родную страну.

Начиная с весны 1944 года полк, вместе с другими частями Красной Армии, неуклонно двигался на запад. Советские летчицы воевали в небе Польши, Восточной Пруссии. Здесь, в чужом небе, было не менее напряженно и опасно, чем над родной землей. К сентябрю 1944 года на счету гвардии майора Евдокии Никулиной было 600 боевых вылетов. Никулина вылетала на бомбардировку стратегических объектов и воинских соединений противника. За столь образцовую и самоотверженную службу советское руководство не могло не наградить Евдокию Никулину высшей наградой советского государства — 26 октября 1944 г. указом Президиума Верховного Совета СССР Евдокии Андреевне Никулиной было присвоено звание Героя Советского Союза и вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» за № 4741.

Свое последнее боевое задание командир эскадрильи гвардии майор Евдокия Андреевна Никулина и подчиненные ей летчицы выполнили 7 мая 1945 года. В этот день эскадрилья разбомбила гитлеровский аэродром и войсковые подразделения на Свинемюнде. Ко времени окончания Великой Отечественной войны на счету командира эскадрильи Никулиной было 774 боевых вылета, общей продолжительностью 3 64 часа в воздухе, включая 1500 часов ночных полетов. Всего же экипажи подчиненной Никулиной эскадрильи совершили восемь тысяч боевых вылетов. Помимо самой Евдокии Андреевны, высокого звания Героя Советского Союза удостоилось еще восемь летчиц и штурманов эскадрильи. Всего в 46-м авиационном полку звание Героя Советского Союза получили 23 военнослужащих, некоторые из них — посмертно.

Жизнь и смерть после войны

Евдокия Андреевна Никулина, помимо Золотой Звезды и ордена Ленина была также награждена тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Александра Невского, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

15 октября 1945 года 46-й гвардейский Таманский Краснознамённый ордена Суворова 3-й степени ночной бомбардировочный авиационный полк был расформирован, а подавляющее большинство его летчиц, штурманов, техников и механиков — демобилизованы. Героические советские летчицы, прозванные «ночными ведьмами», ушли «на гражданку». Им предстояло реализовывать себя в мирной жизни, наверстывать упущенное за годы войны, прежде всего — в личной жизни, приобретении гражданских профессий. Большинство из них смогли реализоваться и в мирное время. Многие получили педагогическое образование, работали в учреждениях среднего и высшего образования, в органах партийно-политического аппарата. Впрочем, кое-кто из летчиц прославленного полка так и не порвал с авиацией, продолжая трудиться на поприще подготовки юных авиаторов в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Гвардии майор Евдокия Андреевна Никулина вышла в запас, а затем была переведена в отставку. В 1948 году она закончила Ростовскую партийную школу, в 1954 году — Ростовский педагогический институт. Дальнейший жизненный путь Евдокии Андреевны был связан с работой в Ростовском-на-Дону городском комитете Коммунистической партии Советского Союза — на должности инструктора горкома партии. После войны она всю свою жизнь прожила в Ростове-на-Дону. Активно участвовала в деятельности ветеранских общественных организаций. О Евдокии Андреевне много писали в статьях, фигурирует она и в мемуарной литературе, в том числе в изданных уже в наше время воспоминаниях Ракобольской и Кравцовой, которые цитировались выше.

Гвардии майор Евдокия Андреевна Никулина вышла в запас, а затем была переведена в отставку. В 1948 году она закончила Ростовскую партийную школу, в 1954 году — Ростовский педагогический институт. Дальнейший жизненный путь Евдокии Андреевны был связан с работой в Ростовском-на-Дону городском комитете Коммунистической партии Советского Союза — на должности инструктора горкома партии. После войны она всю свою жизнь прожила в Ростове-на-Дону. Активно участвовала в деятельности ветеранских общественных организаций. О Евдокии Андреевне много писали в статьях, фигурирует она и в мемуарной литературе, в том числе в изданных уже в наше время воспоминаниях Ракобольской и Кравцовой, которые цитировались выше.

К величайшему сожалению, жизнь Евдокии Андреевны закончилась трагически. Спустя 48 лет после окончания пройденной ею с честью Великой Отечественной войны, в 1993 году, боевая летчица в мирном Ростове стала жертвой негодяя-преступника. В квартиру Евдокии Андреевны, где, кроме бабушки, находилась ее трехлетняя внучка, позвонил неизвестный. Подонок представился другом фронтового товарища Никулиной, избил бабушку и ее трехлетнюю внучку. Единственное, что могло быть ценного в квартире пенсионерки — ее боевые награды — негодяй унес с собой. 23 марта 1993 года Евдокия Андреевна Никулина скончалась.

В память о героической советской военной летчице установлены мемориальная доска на доме, где прошла ее послевоенная жизнь в Ростове-на-Дону (пер. Журавлева, 104), и обелиск в городе Спас-Деменск Калужской области (где родилась Евдокия Андреевна). В честь Евдокии Андреевны Никулиной названа улица в микрорайоне «Болгарстрой» (Ростов-на-Дону).

Метки: Евдокия Никулина. Прославленная лётчица из «ночных ведьм» |

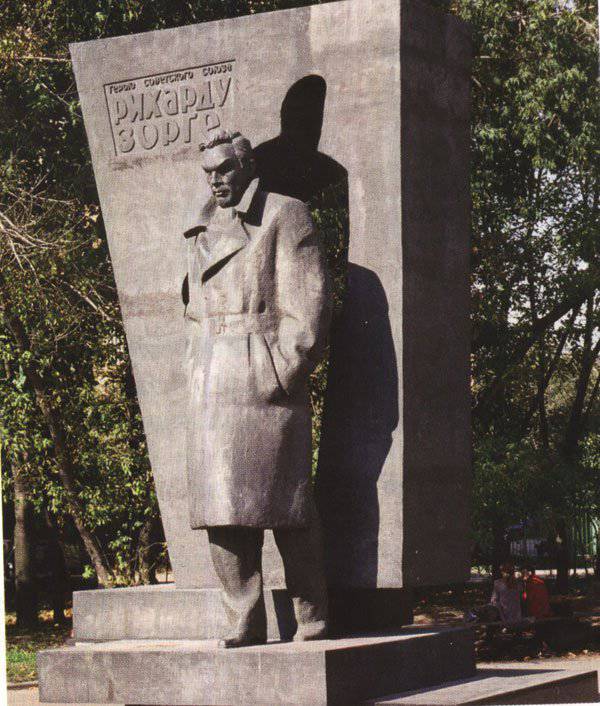

70 лет назад в тюрьме «Сугамо» был казнён советский разведчик Рихард Зорге |

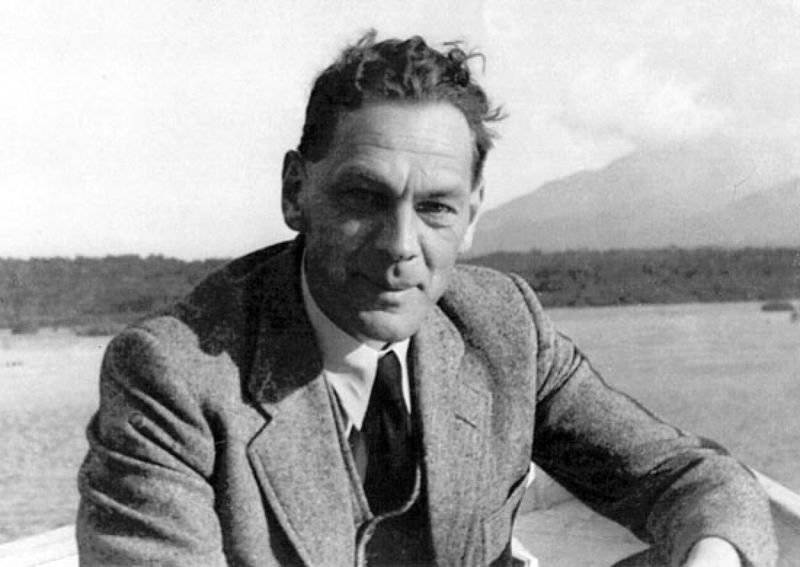

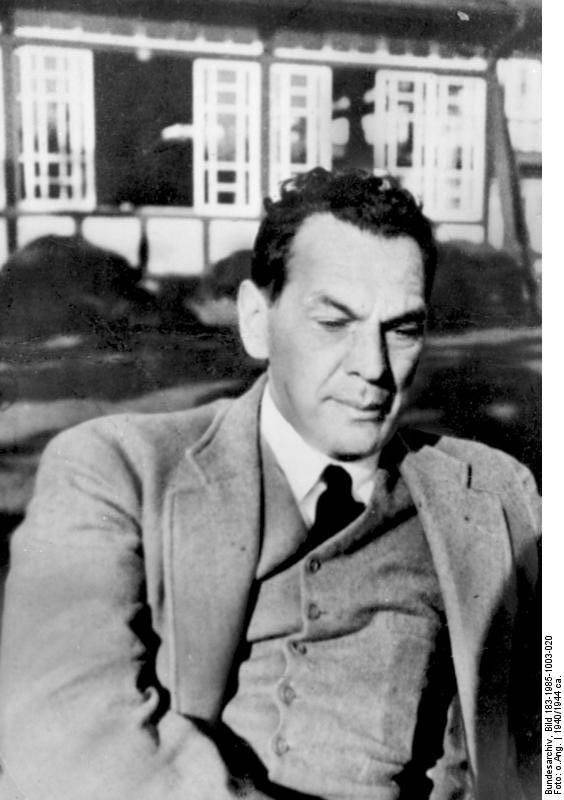

Рихард Зорге является одним из самых известных советских разведчиков в истории. Имя этого разведчика, работавшего во время Второй мировой войны в Токио, знакомо многим и спустя 70 лет после его гибели. Он по праву признается одним из выдающихся разведчиков столетия. В 1964 году он был представлен к званию Героя Советского Союза посмертно.

Рихард Зорге родился на территории Российской империи 4 октября 1895 года в Баку в семье инженера из Германии Густава Вильгельма Рихарда Зорге, который занимался нефтедобычей на фирме Нобеля, работавшей на Бакинских промыслах. Мать Зорге, Нина Степановна Кобелева, по национальности была русской, происходила из простой семьи железнодорожного рабочего. Рихард был пятым, самым младшим ребенком в семье. В 1898 году семья Зорге переезжает на постоянное место жительства в Германию, они поселяются в пригороде Берлина.

В октябре 1914 года Рихард Зорге добровольцем вступил в ряды немецкой армии. Принимал участие в сражениях Первой мировой войны. Успел повоевать как на Западном фронте против Франции, так и на Восточном фронте против Российской империи. Принимал участие в боях с 1914 по 1917 годы. В основном в составе полевой артиллерии. Трижды был ранен, особенно тяжело в третий раз в апреле 1917 года. В результате разрыва снаряда его сильно задело осколками (один попал по пальцам руки, еще два — по ногам). В результате этого ранения Рихард Зорге станет хромым на всю оставшуюся жизнь — одна его нога становится короче другой на 2,5 см. За годы Первой мировой войны дослужился до звания унтер-офицера, был награжден Железным крестом II степени. В январе 1918 года он был комиссован с военной службы по инвалидности.

Находясь на лечении в госпиталях, Рихард Зорге познакомился с трудами Карла Маркса и молодыми социалистами, что и определило всю его дальнейшую жизнь. Со временем он становится убежденным сторонником коммунистического движения. Способствовали его душевному перелому и события Первой мировой войны, полученные им на фронте ранения. Позднее он писал, что именно мировая война серьезно изменила его жизнь, и не будь ее, он не стал бы коммунистом.

С 1917 по 1919 годы Зорге серьезно занимался своим образованием, он получил ученую степень доктора государства и права, а также ученую степень по экономике. Одновременно с этим он занимался пропагандистской работой и принял участие в матросском бунте в Киле. Тогда же он начал практиковаться в журналистике, редактировал партийные газеты. Его активная партийная деятельность привела его в итоге в СССР, где он оказался в 1924 году. Здесь он и был завербован советской внешней разведкой. Примерно через 5 лет по линии Коминтерна Рихард Зорге был переправлен в Китай. В Китае в его обязанности входила организация оперативной разведывательной деятельности и создание в стране сети осведомителей.

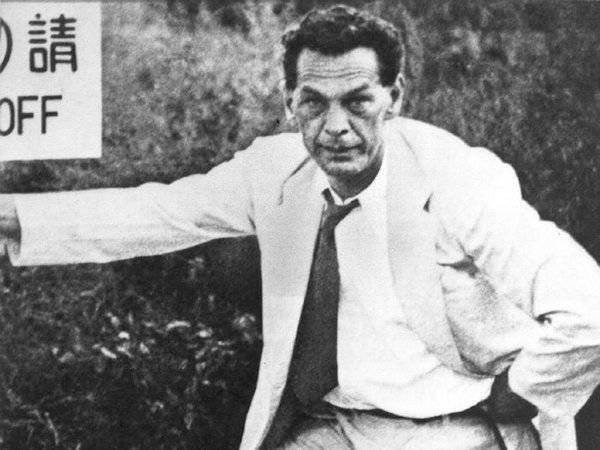

Всю первую половину 1930-х годов Зорге под агентурным псевдонимом Рамзай работал в Шанхае. За годы, проведенные в Китае под видом «истинного арийца» и немецкого журналиста, он успел хорошо себя зарекомендовать в нацистских кругах, в 1933 году он вступил в НСДП. После того, как в 1931 году японские войска вторглись в Манчжурию, ситуация в регионе коренным образом изменилась. Япония сделала очень серьезную заявку на превращение в азиатскую супердержаву. Это не могло не волновать Москву, интересы советской разведки были перенаправлены на Японию. В 1933 году глава разведуправления Я. К. Берзин отзывает Зорге из Китая и дает ему новое задание — установить, существует ли возможность развертывания в Японии советской резидентуры. До этого момента ни одному из советских разведчиков не удавалось надолго закрепиться в Стране восходящего солнца.

Вернувшись из Китая, Зорге отправляется в Германию. В Германии он завел связи в гестапо и Абвере, во многом этому поспособствовал его старший брат, ставший к этому моменту крупным бизнесменом. Также Зорге удается получить аккредитацию у нескольких крупных немецких газет. В Токио он отправился в качестве корреспондента данных изданий. Поселившись в Японии, всего за полгода Рихард Зорге становится одним из самых известных в Токио журналистов. Статьи его авторства печатаются в ведущих журналах и газетах Германии, их обсуждают даже в самых высоких сферах.

Работая в Японии, Зорге получает высокие гонорары, но всегда использует свой журналистский талант только как прикрытие. Всесторонне образованный, со знанием многих иностранных языков и прекрасными манерами, он сумел завести широкие связи в немецких кругах, в том числе стал вхож в посольство Германии. Постепенно вокруг Зорге формируется целая группа законспирированных сотрудников, которые занимались пересылкой в Москву важной разведывательной информации.

В 1935 году радистом группы Зорге становится Макс Клаузен, с которым Рамзай был знаком по совместной работе в Шанхае. Примечательно, что первые радиограммы группы японцы начали перехватывать уже в 1937 году, но расшифровать их содержание им не удавалось до ареста членов группы. В качестве ключа Рихард Зорге со свойственным ему остроумием решил использовать статистические ежегодники рейха, что позволяло широко варьировать шифр вплоть до бесконечности.

Одним из звеньев разведывательной цепи становится японский журналист Ходзуми Одзаки. Одзаки передавал Рамзаю много разной ценной информации. Но настоящей удачей становится другой ценный источник. Зорге удается завести дружбу с немецким военным атташе в Токио. Для того чтобы завоевать доверие Ойгена Отта, Рихард Зорге, который к тому моменту неплохо разбирался в ситуации на Дальнем Востоке, начал снабжать его информацией о военной промышленности и вооруженных силах Японии. В результате докладные записки, которые Отто слал в Берлин, наполнились несвойственной им до этого аналитической глубиной, они производили очень хорошее впечатление на начальство в Берлине.

В итоге Зорге удалось завязать с Отто дружеские отношения, и он стал часто бывать дома у военного атташе, который был настоящей «находкой для шпиона» из-за своей особенности обсуждать со своими друзьями различные служебные дела. При этом Рихард Зорге был компетентным советчиком и внимательным слушателем. Со временем, когда Ойген Отт стал послом Германии в Японии, Зорге смог получить должность пресс-атташе германского посольства, что открыло перед ним двери к получению информации, которая приходила непосредственно из Берлина.