-Рубрики

- Это интересно (6)

- ДЕСЕРТЫ (2)

- ЗАВТРАК (1)

- В мире животных (1)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Статистика

«Завтрак для ленивых» |

|

Понравилось: 4 пользователям

553 интересных места Ростовской области |

|

Понравилось: 1 пользователю

Как испечь торт «Красный бархат» на 8 Марта |

|

Понравилось: 1 пользователю

10 лимонных пирогов, которые вы будете готовить снова и снова |

|

Понравилось: 1 пользователю

Китайская деревня |

Александровский парк (Царское Село) — ВикипедияАлександровский дворец в Царском Селеhttp://http://www.privetstrana.ru/dvorcy-peterburga/aleksandrovskij.htmlwww.privetstrana.ru/dvorcy-peterburga/aleksandrovskij.html

Пять китайских мест и объектов в Петербурге — Петербургский авангардhttp://avangard.rosbalt.ru/reviews/2015/11_November/28/sadDrughby.html

Царское Село, Город Пушкин | Я - петербурженка - Part 4http://i-peterburgenka.ru/category/prigorody-sankt-peterburga/tsarskoe-selo-gorod-pushkin/page/4/

Екатерининский дворец. Китайская голубая гостиная — Энциклопедия Царского Селаhttp://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/adresa/ekaterininskii-dvorec-kitaiskaja-golubaja-gostinaja.html#.Vrhu37dShf2

Александровский парк, Пушкин Александровский парк, 1

http://www.citywalls.ru/house25686.html

1.

Александровский парк в Царском Селе. Основные сведения

http://а-парк.рф/02.html

Постройки в китайском стиле в Царском Селеhttp://anashina.com/postrojki-v-kitajskom-stile-v-carskom-sele/

2.

3.

4.

Александровский дворец в Царском Селе

http://www.respectme.ru/photoblog/406

Александровский дворец в Царском селе - Записки скучного человека

http://humus.livejournal.com/4355325.html

Александровский дворец в Царском Селе

http://www.spb-guide.ru/page_19484.htm

|

|

Процитировано 1 раз

Александровский парк |

В центре архитектурно-паркового ансамбля г. Пушкина находится огромное здание Екатерининского дворца. Перед его восточным и западным фасадами расположены наиболее старые части Екатериниского и Александровского парков с симметричной планировкой. Эти регулярные парки переходят в созданные позднее обширные пейзажные парки площадью 300 га. Дворцово-парковый комплекс создавался в течение двух веков.

История императорского Александровского парка восходит к первым годам работ в Сарской мызе.

Название парка связано с именем его создателя - имп. Александра I, по замыслу которого парк получил целостный облик.

Александровский парк обычно остаётся за границей известных туристических маршрутов. В сравнении с «раскрученным» соседом - Екатерининским парком, он находится в некотором туристическом забвении.

Парк отличается большим разнообразием: широкие аллеи органично переплетаются с узкими уединёнными тропками, поля и лужайки сменяются непроходимым лесом, полуразрушенные мосты и исторические руины резко контрастируют с редкими восстановленными объектами.

20.

1. Большой Китайский мост 9. Куртина «Грибок» 17. Белая башня

2. Крестовый мост 10. Трясучий мостик 18. Ратная палата

3. Малый каприз 11. Гора «Парнас» 19. Императорская ферма

4. Китайская деревня 12. Китайский театр (руины) 20. Арсенал

5. Большой каприз 13. Драконов мост 21. Пенсионерная конюшня

6. Шапель 14. Детский домик, кладбище собак 22. Кладбище лошадей

7. Теплицы 15. Александровский дворец 23. Павильон лам (руины)

8. Китайские мостики 16. Кухонный корпус 24. Красносельские (Слоновые) ворота

Один из таких оьбектов являются -

Ратные палаты.

Ратная палата, или Государева палата, является памятником архитектуры начала 20 в. в Фермерском парке Царского села (г. Пушкин). Закладка Государевой Палаты проходила рядом с Федоровским городком у северной окраины Александровского парка 16 мая 1913 г. в присутствии Николая II. Автор проекта и строитель Ратной палаты – С.Ю. Сидорчук.

К середине 1917 г. строительство комплекса было завершено. На ведение строительства использовались средства от частных пожертвований, в том числе и от Е.А. Третьяковой, внучатой племянницы основателя Третьяковской галереи.

Образцами для строительства Ратной палаты являлись псково-новгородские постройки XIV—XVI веков. Этот стиль был выбран по нескольким причинам: исторически территория входила в состав Новгородских земель, кроме того, элементы новгородской архитектуры использованы при оформлении Фёдоровского собора.

Первоначально предполагалось расположить в Ратной палате музей истории русских войск. Основой коллекции стало собрание картин, икон, предметов вооружения и документов по истории русских войн, которое было подарено Е.А. Третьяковой императору Николаю II на юбилейной Царскосельской выставке 1911 года.

Однако с началом войны с Германией в 1914 году было решено создать в Ратной палате музей текущей войны, разместив в ней галерею портретов георгиевских кавалеров и трофеи, доставленные с полей сражений.

В 1915 году начальник Царскосельского дворцового управления князь М. С. Путятин согласно воле Николая II запросил в войсках материалы для музея. Портреты георгиевских кавалеров. Принимались, в основном, портреты заслуживших три или четыре георгиевских креста.

В 1916 году из Артиллерийского исторического музея в Ратную палату были переданы особо ценные трофеи идущей войны

В 1917 году музей получил новое название - Народный музей войны 1914—1917 годов. Но уже через год он был упразднен.

В 1923 году комплекс был передан Петроградскому агрономическому институту для размещения в нём клуба и канцелярии

На литературных вечерах, которые устраивались в клубе, выступали С. А. Есенин, В. А. Рождественский, Ф. Сологуб, В. В. Маяковский.

До 2008 года помещения Ратной палаты были заняты реставрационными мастерскими.

В 2011-2014 гг. здание Ратной палаты было отреставрировано. Музей-заповедник разместил в Ратной палате музей истории Первой мировой войны

Постройки в китайском стиле в Царском Селе, в Александровском парке.

На границе Екатерининского и Александровского парков Царского Села расположен комплекс построек в китайском стиле. Они находятся на дороге, ведущей из Петербурга в Царское Село и, таким образом, обрамляют въезд в летнюю императорскую резиденцию.

Стиль шинуазри в европейском искусстве

Для того чтобы понять, почему они здесь появились, углубимся немного в историю европейского искусства конца XVII – начала XVIII века. В конце XVII века в Европе появился китайский фарфор. Легкие, тончайшие изделия, покрытые искусными росписями, сразу же привлекли внимание знати.

Парные вазы формы гуань.Императорский стеклянный завод, 1840-е гг. ГМЗ «Петергоф»

К тому же фарфоровая посуда более гигиеничная, нежели золотая и серебряная. Китай стал ассоциироваться с фарфором: неслучайно china (Китай) также переводится как «фарфор», «фарфоровые изделия». В 1708 году в Саксонии был открыт способ производства фарфора, а спустя два года, в 1710 году в Мейсене был открыт первый фарфоровый завод. Однако на первых порах мейсеновский фарфор копировал китайские изделия.

Вскоре появляется мода на «китайщину» — китайскую живопись, декоративно-прикладное искусство. В королевских резиденциях начинают возводить беседки, павильоны и дворцы, выполненные в китайском стиле.

Крестовый мост на Крестовом канале в Царском Селе

Художники, декораторы, архитекторы руководствовались, скорее, собственными представлениями и фантазиями о Китае. Так появился стиль, который получил название шинуазри (или шинуазери, от фр. Chinoiserie), являющийся частью ориентализма и рококо в целом.

В России шинуазри быстро завоевал популярность. Во многих дворцах создавались кабинеты, оформленные в китайском стиле, например, в Екатерининском дворце Царского Села, Большом дворце Петергофа, Меншиковском дворце Санкт-Петербурга и т.п.

Екатерининский дворец. Китайская голубая гостиная

Большое количество построек в «китайском вкусе» было создано архитектором Антонио Ринальди (1709-1794). Он спроектировал Китайский Дворец в Ораниенбауме, строительство которого продолжалось с 1762 по 1768 годы.

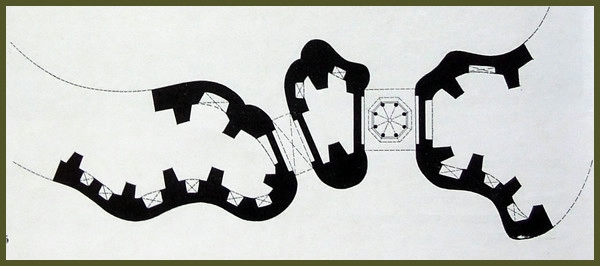

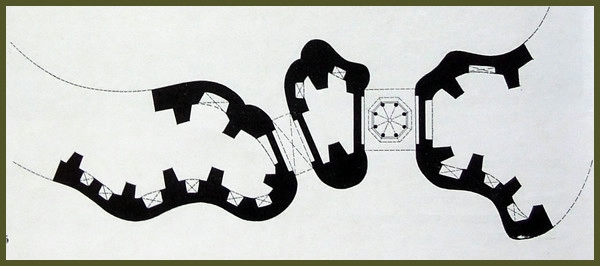

Поэтому неудивительно, что и в Царском Селе мы найдем строения в стиле шинуазри. Предположительно, автором этого проекта был А.Ринальди, а непосредственными исполнителями были архитекторы Ч.Камерон и В.П.Неелов. Комплекс китайских сооружений включает:

Большой и Малый Каприз,

Китайскую деревню,

Скрипучую беседку,

Крестовый мост,

Китайский театр,

Китайские мостики,

Драконов мост,

Большой китайский мост.

Скрипучая беседка

Большой китайский мост

Большой Китайский мост расположен у центрального входа в Александровский парк перед парадным плацем у Екатерининского дворца.

Построенный по проекту Ч. Камерона

Мост выполнен из розового гранита; его ограждение состоит из 13-ти гранитных ваз и 4-х постаментов с каждой стороны моста.

Из ваз ниспадают и переплетаются кованые ветви розовых кораллов, а на постаментах располагаются раскрашенные фигуры китайцев с фонарями.

В 1860-х годах первоначальные известняковые фигуры китайцев окончательно обветшали и были заменены на цинковые, полихромно раскрашенные.

Во время Великой Отечественной войны скульптуры моста погибли и были воссозданы по фотографиям к 2011 году.

Большой Каприз и Малый Каприз

Границей Екатерининского и Александровского парков Царского Села служит Подкапризова (Баболовская) дорога. Для соединения разобщенных частей императорских парков по замыслу архитектора А. Ринальди были разработаны проекты двух акведуков – Большого и Малого капризов.

Постройку пешеходных мостов осуществили в 1772-1774 годах архитектор И.В. Неёлов и инженер И. Герард. Основа проекта Большого Каприза навеяна китайской гравюрой XVII века. Это одно из самых эффектных сооружений Царского Села, выполненных в псевдокитайском стиле.

Постройку пешеходных мостов осуществили в 1772-1774 годах архитектор И.В. Неёлов и инженер И. Герард. Основа проекта Большого Каприза навеяна китайской гравюрой XVII века. Это одно из самых эффектных сооружений Царского Села, выполненных в псевдокитайском стиле.

Главная арка Большого каприза (высота 7 метров, ширина – 5,25) ориентирована по оси Подкапризовой дороги. Рядом, под углом к дороге, находится более узкий проем, направленный на поперечную ось Александровского парка (регулярной его части).

Дорога из Екатерининского в Александровский парк устроена на земляном насыпном склоне, который укреплен каменными блоками. Блоки грубо обработаны и уложены таким образом, чтобы создавалось впечатление естественного нагромождения камней.

Арку Большого каприза венчает изящная китайская беседка. На основании, выложенном из пудостского камня, тонкие ионические колонны беседки поддерживают легкую кровлю с изогнутыми краями. Колонны, первоначально кирпичные, выполнены из голубоватого мрамора.

Пострадавшая от удара молнии в XIX веке, беседка была восстановлена архитектором Д. Кваренги.

Склоны насыпного холма со стороны Екатерининского парка укрыты плотной зеленой стеной деревьев и кустарников. Вырубленные во время Великой Отечественной войны деревья, были заменены новыми деревьями в 1949 году. В настоящее время тень той, когда-то молодой поросли, дает кружевную тень почти на всем протяжении длинного подъема.

Склоны насыпного холма со стороны Екатерининского парка укрыты плотной зеленой стеной деревьев и кустарников. Вырубленные во время Великой Отечественной войны деревья, были заменены новыми деревьями в 1949 году. В настоящее время тень той, когда-то молодой поросли, дает кружевную тень почти на всем протяжении длинного подъема.

В начале этого списка фаворитов Екатерины II стоял один из «исполинов времен», выдающийся государственный и военный деятель, которому Екатерина всецело доверяла и с которым продолжала советоваться по важнейшим вопросам, даже когда он был лишен полуофициального статуса «первого джентльмена страны», Григорий Александрович Потемкин.

«Князь тьмы», как его не без тайной зависти называли в Петербурге, поигрывая прозрачной этимологией фамилии, был не лишен рыцарского благородства и юношеского романтизма. Согласно легендам Царскосельского парка, ему принадлежала идея создания Большого Каприза. Будто бы именно он придумал и смог в течение одной ночи построить эту экзотическую парковую затею в угоду своей капризной любовнице.

В народе живет и другая легенда о рачительной и бережливой хозяйке Царского Села, которая, если и бросала деньги на ветер, то уж точно не по своей воле.

Согласно легенде, когда Екатерине представили смету на строительство двух мостов над парковой дорогой, она обратила внимание на высокую стоимость этих затей и, если верить фольклору, отказалась ее утвердить. И тут верноподданные придворные почувствовали тонкое кокетливое притворство в поведении императрицы и, принимая правила игры, умело начали ее уговаривать. Но и сама императрица долго заставлять себя упрашивать не собиралась. Уступая настойчивым просьбам, она подписала смету, проворчав при этом: “Пусть это будет мой каприз”.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Дневник Marianna_Brailo |

В любых делах при максимуме сложностей

Подход к проблеме все-таки один:

Желанье - это множество возможностей,

А нежеланье - множество причин.

АСАДОВ Эдуард (1971-2004)

российский поэт

Подход к проблеме все-таки один:

Желанье - это множество возможностей,

А нежеланье - множество причин.

АСАДОВ Эдуард (1971-2004)

российский поэт

|

|

| Страницы: [1] Календарь |