Glittering Past - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://svetabella.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://svetabella.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://svetabella.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://svetabella.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Смерть великой княгини. Правда и домыслы. |

Тема исследования – грустная. Но еще грустнее, когда исторические факты искажают и делают из них либо сладкие, либо горькие "конфеты”, в зависимости от преследуемых целей…И вот, из смерти одной великой княгини нарисовали целый сентиментальный роман.

Я уже неоднократно говорила, что мой любимый "персонаж” династии Романовых – великая княгиня Мария Павловна-младшая. Любая информация о ее матери, умершей совсем молодой, также всегда в поле моих поисков. ..Особенно, все связанное с ее смертью в селе Ильинском 12 сентября 1891 года…

Почему? Потому что везде – и в различных книгах о Романовых, и на просторах Сети – вы найдете душераздирающие подробности о кончине умершей при родах великой княгини Александры Георгиевны. Википедия также пишет небылицы, причем без ссылок на источники.

Тем не менее, уже сейчас есть публикации, которые опровергают всевозможные слухи, домыслы и выдумки насчет смерти великой княгини. Есть и неопубликованные источники, в недрах Архивов, о чем я и расскажу.

Итак, великая княгиня Александра Георгиевна, урожденная греческая королевна, дочь королевы Эллинов Ольги Константиновны, в июне 1889 года вышла замуж за великого князя Павла Александровича. Молодая женщина – в семье ее звали Аликс – была очень любима среди своей греко-русско-датской родни, обладала живым характером, быстрым умом и всегда производила на окружающих благоприятное впечатление. Замуж вышла по любви и все обещало ей прекрасное и беззаботное будущее… Уже в апреле 1890 года она родила своего первого ребенка, дочь Марию (Марию Павловну-младшую), после чего ей пришлось лечиться во Франценсбаде (на курорте, где лечили, в том числе, гинекологические заболевания), так как роды и послеродовой период протекали тяжело.

Волков, фигура весьма неоднозначная в истории последней Царской семьи, конечно, заслуживает того, чтобы его послушать. Но вот верить каждому слову…вряд ли. Вот его слова о том, что произошло в Ильинском в начале сентября 1891 года:

“Селу Ильинскому и было суждено сыграть роковую роль в судьбе великокняжеской четы. Великая княгиня, ожидавшая появления на свет второго ребенка, во время одного из оживленных балов почувствовала дурноту и, лишившись чувств от сильных предродовых болей, была унесена в свои апартаменты. Говорили тогда, что великая княгиня оказалась жертвою собственной неосторожности. В Ильинском, на Москве-реке, постоянно дежурила лодка для увеселительных прогулок. Великая княгиня Александра Георгиевна, очень любившая кататься, никогда не имела терпения сходить к пристани по дорожке, а всегда прыгала с крутого берега прямо в лодку, не взирая на свое положение. Это обстоятельство и послужило причиной преждевременных родов. Решительно все было сделано для того, чтобы спасти великую княгиню. Все врачебные усилия выдающихся светил медицинской науки были тщетны: великая княгиня Александра Георгиевна скончалась после двухдневных тяжелых страданий, оставив недоношенного ребенка, впоследствии великого князя Дмитрия Павловича”.

А вот текст из Сети (автор не указан, источники текста также), где перемешаны цитаты из Волкова и цитаты из биографии Марии Павловны, написанной Е.В. Хорватовой :

“Однажды утром затеяли пикник на островах, куда надо перебраться на лодках. Мужчины уже готовились сесть на весла, поджидали только дам с корзинками и шляпами. Александра в предвкушении приятной прогулки, неосторожно прыгнула в лодку прямо с берега и тотчас потеряла сознание от резкой боли. Алекс, совершенно бесчувственную, отнесли в усадьбу. Пока вокруг нее хлопотали ошеломленные всем случившемся женщины во главе с княгиней Эллой, мужчины метались по Ильинскому в поисках хотя бы грамотного фельдшера, который мог бы оказать помощь при преждевременных родах. Такого человека, увы, не нашлось, хотя в усадьбе была своя большая благоустроенная лечебница. Случай юной княгини Алекс, имевшей чрезвычайно хрупкую фигуру, был, увы, слишком сложен. Да и 30 верст от Москвы сыграли роковую роль. По распоряжению Сергея Александровича в Москву срочно был отправлен специальный фельдъегерский курьер, с письмом к лейб-хирургам и врачам Странноприимной больницы. Но пока он доскакал, Великая княгиня Александра Георгиевна впала в кому, и привести ее в сознание так и не удалось".

Жирным шрифтом я выделила то, что не соответствует действительности. Давайте разберемся, как все было на самом деле. У нас для этого есть упрямые факты из источников:

1) Из дневника великого князя Константина Константиновича за сентябрь 1891

2) Из бюллетеней о состоянии здоровья великой княгини, публиковавшихся в газетах в сентябре 1891 г.

3) Из отчета о течении родов и болезни великой княгини Александры Георгиевны, составленного доктором Н. А. Форбрихером (домашним доктором великого князя Сергея Александровича). Этот отчет, на немецком языке, хранится в РГИА – согласно надписи на нем, отчет был найден среди бумаг покойного великого князя Сергея Александровича и передан на вечное хранение в Министерство Императорского Двора. В отчете четко расписано почти по минутам, что происходило с 5 по 12 сентября в комнате Высочайшей Роженицы…

Я еще упомяну не совсем надежный источник – дневники генеральши Богданович. Основная часть этих дневников лежит также в РГИА, в фонде Богдановичей, ну а небольшая часть опубликована и многим известна как увлекательное собрание слухов и сплетен. Только я не соглашусь с однозначной трактовкой генеральши как сплетницы и разносчицы горячих новостей – в своих дневниках чаще всего она просто перечисляла, ЧТО ей сказали и КТО сказал. И часто она не верила донесенным до нее слухам…Яркий пример – ее же высказывания о смерти Александры Георгиевны. Но об этом - в конце рассказа.

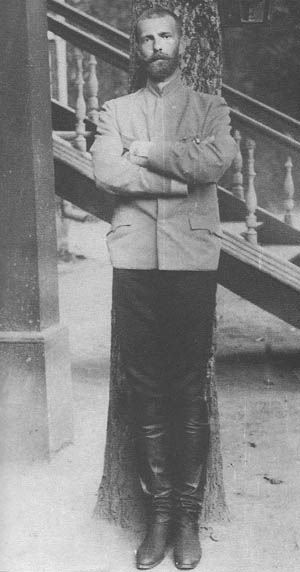

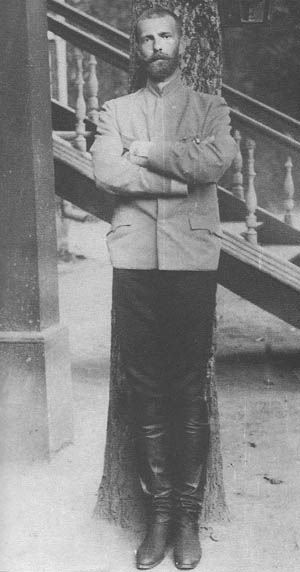

Великий князь Павел Александрович с невестой, принцессой Александрой Греческой.1889 г.

Итак, все биографии и книги цитируют драматичный момент с лодкой. Прыгнула, стало плохо, потеряла сознание, впала в кому, родила, умерла…Про лодку пишет только Волков. Конечно, будучи камердинером великого князя Павла, он мог видеть подобное происшествие или узнать о нем от непосредственных свидетелей. И потом расценить этот прыжок как причину трагедии. Но, кроме Волкова, в Ильинском было еще много людей, то есть свидетелей происходящего . В том числе, гости великого князя Сергея Александровича, офицеры Преображенского полка. Уже 9 сентября (Александра Георгиевна еще была жива) они вернулись в Петербург и прямо с поезда отправились к великому князю Константину Константиновичу (он был родным дядей умиравшей) и рассказали все, что видели. А великий князь занес их рассказ в свой дневник. Так вот оба офицера не сказали ничего про прыганье в лодку, а только то, что за 3 дня до трагедии юная великая княгиня жаловалась на сильные головные боли и 5 сентября вечером не вышла к обеду и не участвовала в танцах. И, хотя никто не подозревал ничего плохого, великий князь Сергей заботливо вызвал из Москвы известного врача-гинеколога Добрынина, у которого была своя лечебница в Москве. Добрынин не нашел никаких угрожающих признаков и уехал…Ночью у великой княгини начались припадки эклампсии. Добрынин вернулся…

Ну и где же здесь отсутствие докторов??? В поисках кого метались хозяева имения по всему имению? (это вообще сложно представить – для метаний существовала свита и прислуга)…Между прочим, в Ильинском был и доктор Н.А. Форбрихер, отчет которого я упомянула, и отчет является детальным описанием болезни и смерти великой княгини. Доктор Форбрихер – бывший врач Преображенского полка – практически всегда находился в Ильинском летом и осенью, когда там жили хозяева. Акушером он не был, но был врачом общей практики и педиатром.

Так что эпизод с лодкой ставится под сомнение. Конечно, быть может и прыгала с бережка великая княгиня, но уж точно не сразу после прыжка она впала в кому. И в танцах 5 сентября, как пишет Волков, она вовсе не участвовала, как раз из-за того, что ей нездоровилось…Еще Волков сообщает, что великая княгиня умерла после двух дней страданий. И это неверно. Роды начались ночью 6 сентября, а смерть наступила ночью 12 сентября. 6 дней.

Далее - хроника событий на основе отчета доктора Форбрихера и бюллетеней из газет. За 3 дня до начала родов у великой княгини были приступы сильной головной боли и небольшие судороги в конечностях. Днем 5 сентября Александра Георгиевна не выходила из своей комнаты, вечером не участвовала в празднике с танцами, потому что у нее заболел желудок. Был вызван доктор Добрынин из Москвы, он осмотрел молодую женщину, нашел, что с гинекологической точки зрения все в порядке (плод расположен правильно), прописал теплый влажный компресс на область желудка, и уехал. С компрессом великая княгиня лежала с 9 вечера до 3 часов ночи 6 сентября, когда началось то, чего боялись и боятся до сих пор все акушеры-гинекологи. Припадки эклампсии…Эклампсия - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F - действительная и страшная угроза жизни для беременной женщины и ее ребенка. Даже в наши дни от нее умирают, а в те времена это была всегда верная смерть, ведь и распознать признаки эклампсии (как умеют сейчас) не умели на ранних стадиях. То есть, говоря честно, великая княгиня была обречена – даже если бы она не прыгала в лодки, или не танцевала до упаду. И врачи это понимали –но пытались ее спасти… Впрочем, об этом чуть позже.

Доктор Добрынин вернулся в Ильинское к раннему утру. В наличии у постели роженицы был он и доктор Форбрихер. Акушерка Гюнст и академик А.Я. Красовский (лейб-медик, знаменитый в России и Европе акушер-гинеколог) приедут из Петербурга только 7 сентября ночью…В 6 утра у великой княгини случился 3-й тяжелый припадок эклампсии – сильнейшие судороги всего тела, нарушение дыхания и потеря сознания. После чего ей пришлось делать искусственное дыхание. Более того, сердечный ритм ребенка в утробе матери едва прослушивался. Получив согласие великого князя Павла Александровича, врачи решились “вынуть” плод с помощью искусственного стимулирования. С большим трудом – в 7 утра – на свет появился слабый мальчик, который уже почти не дышал. Чтобы заставить младенца дышать – его взяли за обе ноги и стали раскачивать в разные стороны. Когда она едва запищал, его закутали в несколько шерстяных одеял и доктор Добрынин лично, тут же на месте, окрестил младенца, потому что не надеялся, что мальчик выживет.

Здесь я немного отвлекусь от отчета Форбрихера. Как я уже говорила в начале, мемуары великой княгини Марии Павловны-младшей – это второй источник, откуда обычно берут данные о смерти ее матери. Мария Павловна пишет, что про ее новорожденного брата Дмитрия все забыли из-за хлопот вокруг Александры Георгиевны, и няня Фрай (няня великой княжны) нашла его на кресле в горке из шерстяных одеял, когда зашла узнать, что происходит в комнате роженицы. Фрай заметила, что младенец шевелится и этим его спасла. О чем через много лет рассказала Марии Павловне. А та в своих мемуарах добавляет, что Дмитрием занялись только тогда, когда ее мать умерла, то есть не раньше 12 сентября…Вы себе такое можете представить? Понятно, что в первые часы появления мальчика на свет все были уверены, что он не жилец, и пытались вытащить из лап смерти его мать. Но чтобы 6 дней им никто не занимался… учитывая, что он явно не собирался умирать?? Между прочим, это великий князь, это племянник и внук императора, это высочайшая особа уже с пеленок, а не простой крестьянин. И им никто не занимался? Положили в колыбельку и ждали, что он почиет в Бозе? И при этом во всех бюллетенях – все 6 дней – писали, что младенец в удовлетворительном здравии и развивается нормально. Значит, уход за ним был и самый усердный. Тем более, в Ильинское приехала Евгения Гюнст – акушерка всего Высочайшего дома – она еще будет принимать всех детей у императрицы Александры Фёдоровны и почти у всех великих княгинь. Гюнст не только принимала роды, она еще месяц всегда ухаживала за роженицей и младенцем…В общем, забыть младенца на кресле можно, но, при условии его живучести и принадлежности к Царствующему Дому, еще 6 дней не заботиться о нем – вряд ли.

Возвращаясь к отчету и бюллетеням. .После “рождения” Дмитрия Павловича роженица впала в бессознательное состояние, но ее продолжали мучить припадки эклампсии – около 20 сильных и продолжительных в течение 6 сентября. Ей постоянно делали искусственное дыхание. Ночью 7 сентября приехал академик Красовский и поставил диагноз – острый нефрит. И прописал лечение для поддержания тонуса и жизнеспособности – молоко, коньяк, мясной бульон…И каломель . А каломель это, вообще-то, яд…Тем не менее, несмотря на такое…специфическое лечение (или вопреки ему) припадки у великой княгини стали не такими сильными, а 8 сентября их вообще не было.

7 сентября, после приезда Красовского, выходит первый бюллетень о здоровье Александры Георгиевны. И подписи Красовского под ним нет. А есть подпись профессора А.М. Макеева, тоже известного акушера-гинеколога, имевшего свою клинику в Москве. Этот бюллетень гласит:

“Село Ильинское. 7 сентября. 11 ч. 20мин. Пополудни

Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Александра Георгиевна, будучи беременна, в исходе восьмого месяца, в ночь на 6 сентября внезапно заболела припадками эклампсии, которые, постепенно усиливаясь, угрожали жизни Августейшей Больной, вследствие чего пришлось прибегнуть к операции; после разрешения от бремени припадки эклампсии на короткое время ослабли, но с 9 часов утра они снова ожесточились и Августейшая Родильница погрузилась в безсознательное состояние, с окончания родов до 8 вечера было всего 20 припадков, которые сопровождались постепенным повышением температуры тела до 39,3 Цельсия, учащенным до 120 пульсом и настолько поверхностным и слабым дыханием, что Она все время поддерживалась искусственными средствами. С 4 часов пополудни припадки стали короче и несколько слабее, но Августейшая Больная продолжает находиться в безсознательном и крайне опасном положении; здоровье Высоконоворожденного удовлетворительно.

Через 2 часа выходит второй бюллетень и там уже стоит подпись Красовского. Затем, судя по всему, Макеев уехал, так как его подписей под остальными бюллетенями больше нет…Действительно, лучшие медицинские светила по акушерству и гинекологии собрались у одра больной. И они точно знали грядущий исход всего происходящего...Остальные продолжали надеяться – великие князья Павел и Сергей Александровичи попросили прислать им мантию Святого Серафима дабы приложить ее к Александре Георгиевне в надежде на чудесное исцеление. Кстати, 7 сентября в Ильинское приехал отец Иоанн Сергиев (Кронштадтский).

8 и 9 сентября состояние больной оставалось таким же – без сознания, высокая температура, едва различимое дыхание, слабость сердца. Ей продолжали вливать коньяк с молоком и мясной бульон …10 сентября, несмотря на эклампсию, начался “молочный процесс”, больная даже открывала глаза и выражение лица делалось осмысленным, будто что-то хотела сказать. Но в 12 часов дня случился опистотонус https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81. Значит, сильное поражение головного мозга…Снимали опистотонус массажем и компрессами, о чем в бюллетенях не написали, зато у Форбрихера это есть. Затем снова начались припадки. Вечером 11 сентября наступил коллапс – полный упадок сил, и всем окончательно стало ясно, что конец близок. Смерть наступила в 3 часа ночи 12 сентября.

После вскрытия тела великой княгини диагноз гласил - нефрит и поражение сердца. Почки были в почти полностью разрушенном состоянии, а также присутствовала врожденная сердечная недостаточность.

Мое личное мнение, после прочтения отчета Форбрихера…Я не врач, но прочитав и изучив все медицинские термины, приведенные в отчете, я вдруг пришла к выводу, что великой княгине…не давали спокойно умереть…Именно поэтому я подробно рассказала о течении болезни и лечении…Конечно, организм молодой роженицы мог сам так долго бороться за свою жизнь, но это сомнительно, учитывая серьезное заболевание почек и сердца, и сколько усилий предпринимали врачи после каждого припадка эклампсии для удержания великой княгини в этом мире. А может ее жизнь поддерживали, чтобы родители успели увидеть ее живой? Король и королева Греческие прибыли в Ильинское через час после смерти дочери…Странно, правда, что они 5 дней ехали из Дании в Россию (то есть выехали не сразу по получении известия 6 сентября, а ведь Аликс была их любимой дочерью, особенно для отца).

Если бы не врачи, Александра Георгиевна умерла бы уже 6 сентября, возможно так и не родив. Доктора точно понимали, что она не выживет, видели, что почки у роженицы не работают, а сердце не выдерживает. И продолжали вливать в бедную женщину каломель, коньяк с молоком, мясной бульон…Каломель это хлорид ртути, это яд!! Ее применяли как лекарственное средство в 19 веке. Быть может и от нее, в том числе, у великой княгини после такого лечения случился опистотонус …

Почему в самом начале моего рассказа я сказала, что из смерти великой княгини сделали сентиментальный роман? А потому что высшее общество в те дни – особенно после смерти и погребения Александры Георгиевны – выдало массу слухов и сплетен на тему причины смерти. Это при том, что в бюллетенях было написано о диагнозе – нефрит… И тут давайте вспомним о генеральше Богданович, которая в своем дневнике сохранила для нас домыслы великосветских гостиных.

13 сентября.

Умерла вел. кн. Александра Георгиевна. Она была несчастна с мужем: он был влюблен в Елизавету Федоровну, и она замечала эту любовь.

Это цитата из опубликованного дневника. И она выдернута из контекста. Потому что в оригинале дневника смерть великой княгини упоминается несколько раз в сентябре 1891 года, и несколько раз Богданович прилежно записывает, что ГОВОРЯТ, будто Александра Георгиевна была несчастна в браке, муж любил Елизавету Фёдоровну, и это открылось ей как раз за несколько дней до смерти и от нервного потрясения она начала рожать…Ключевое слово – ГОВОРЯТ. Это не сама Богданович постановила. А далее, уже во время похорон великой княгини, Богданович снова повторяет эти слухи и пишет, вот, мол, наговорят же всякого, чего только не придумают, а на самом деле “болезненная она была и умерла от болезни почек”! ..Так что и субъективная Александра Викторовна Богданович могла быть объективной. О чем издатели ее дневника нас не уведомили. Вот и получилась “любовная драма” – великокняжеские страсти в селе Ильинском.

Только это была не любовная драма, а настоящий “ад”, как назвал ту неделю в Ильинском великий князь Сергей Александрович. Читая сухой медицинский отчет, это представляешь как страшный сон, а каково было тем, кто видел все это наяву…

РГИА, ф. 472 (отчет Н.А. Форбрихера), ф. 1620 (дневники А.В. Богданович за 1890-1891 гг)

Газета “Свет” – номера за сентябрь 1891 г.

1. А.В. Волков. Около Царской семьи. М.,1993

2.Великая княгиня Мария Павловна. Воспоминания. М., 2003

3.Великий князь Константин Константинович. Дневники. 1890-1891. М.,2015

4.Е. Хорватова. Драма великой княгини. М.,2005

Сайт http://funeral-spb.narod.ru/necropols/ppk/tombs/alexgeorg/alexgeorg.html

Я уже неоднократно говорила, что мой любимый "персонаж” династии Романовых – великая княгиня Мария Павловна-младшая. Любая информация о ее матери, умершей совсем молодой, также всегда в поле моих поисков. ..Особенно, все связанное с ее смертью в селе Ильинском 12 сентября 1891 года…

Почему? Потому что везде – и в различных книгах о Романовых, и на просторах Сети – вы найдете душераздирающие подробности о кончине умершей при родах великой княгини Александры Георгиевны. Википедия также пишет небылицы, причем без ссылок на источники.

Тем не менее, уже сейчас есть публикации, которые опровергают всевозможные слухи, домыслы и выдумки насчет смерти великой княгини. Есть и неопубликованные источники, в недрах Архивов, о чем я и расскажу.

Итак, великая княгиня Александра Георгиевна, урожденная греческая королевна, дочь королевы Эллинов Ольги Константиновны, в июне 1889 года вышла замуж за великого князя Павла Александровича. Молодая женщина – в семье ее звали Аликс – была очень любима среди своей греко-русско-датской родни, обладала живым характером, быстрым умом и всегда производила на окружающих благоприятное впечатление. Замуж вышла по любви и все обещало ей прекрасное и беззаботное будущее… Уже в апреле 1890 года она родила своего первого ребенка, дочь Марию (Марию Павловну-младшую), после чего ей пришлось лечиться во Франценсбаде (на курорте, где лечили, в том числе, гинекологические заболевания), так как роды и послеродовой период протекали тяжело.

Великая княгиня Александра Георгиевна

В августе 1891 года великая княгиня с мужем гостили в имении Ильинское, у брата великого князя – Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы. Александра Георгиевна была на восьмом месяце беременности, и ничего не предвещало беды. Но 5 сентября – в день именин великой княгини Елизаветы Фёдоровны, супруги Сергея Александровича – беременной великой княгине стало плохо…Что же по этому поводу мы с вами можем найти в биографической литературе о Романовых или воспоминаниях современников? Проштудировав все доступные русско- и англоязычные биографии (книги, статьи) великих князей Павла и Сергея Александровичей, великой княгини Елизаветы Фёдоровны, великого князя Дмитрия Павловича и его сестры Марии Павловны, и многих других Романовых…я поняла, что ВСЕ данные о смерти Александры Георгиевны берутся всего из двух источников – а именно воспоминаний А.А. Волкова, камердинера великого князя Павла, и мемуаров Марии Павловны.Волков, фигура весьма неоднозначная в истории последней Царской семьи, конечно, заслуживает того, чтобы его послушать. Но вот верить каждому слову…вряд ли. Вот его слова о том, что произошло в Ильинском в начале сентября 1891 года:

“Селу Ильинскому и было суждено сыграть роковую роль в судьбе великокняжеской четы. Великая княгиня, ожидавшая появления на свет второго ребенка, во время одного из оживленных балов почувствовала дурноту и, лишившись чувств от сильных предродовых болей, была унесена в свои апартаменты. Говорили тогда, что великая княгиня оказалась жертвою собственной неосторожности. В Ильинском, на Москве-реке, постоянно дежурила лодка для увеселительных прогулок. Великая княгиня Александра Георгиевна, очень любившая кататься, никогда не имела терпения сходить к пристани по дорожке, а всегда прыгала с крутого берега прямо в лодку, не взирая на свое положение. Это обстоятельство и послужило причиной преждевременных родов. Решительно все было сделано для того, чтобы спасти великую княгиню. Все врачебные усилия выдающихся светил медицинской науки были тщетны: великая княгиня Александра Георгиевна скончалась после двухдневных тяжелых страданий, оставив недоношенного ребенка, впоследствии великого князя Дмитрия Павловича”.

А вот текст из Сети (автор не указан, источники текста также), где перемешаны цитаты из Волкова и цитаты из биографии Марии Павловны, написанной Е.В. Хорватовой :

“Однажды утром затеяли пикник на островах, куда надо перебраться на лодках. Мужчины уже готовились сесть на весла, поджидали только дам с корзинками и шляпами. Александра в предвкушении приятной прогулки, неосторожно прыгнула в лодку прямо с берега и тотчас потеряла сознание от резкой боли. Алекс, совершенно бесчувственную, отнесли в усадьбу. Пока вокруг нее хлопотали ошеломленные всем случившемся женщины во главе с княгиней Эллой, мужчины метались по Ильинскому в поисках хотя бы грамотного фельдшера, который мог бы оказать помощь при преждевременных родах. Такого человека, увы, не нашлось, хотя в усадьбе была своя большая благоустроенная лечебница. Случай юной княгини Алекс, имевшей чрезвычайно хрупкую фигуру, был, увы, слишком сложен. Да и 30 верст от Москвы сыграли роковую роль. По распоряжению Сергея Александровича в Москву срочно был отправлен специальный фельдъегерский курьер, с письмом к лейб-хирургам и врачам Странноприимной больницы. Но пока он доскакал, Великая княгиня Александра Георгиевна впала в кому, и привести ее в сознание так и не удалось".

Жирным шрифтом я выделила то, что не соответствует действительности. Давайте разберемся, как все было на самом деле. У нас для этого есть упрямые факты из источников:

1) Из дневника великого князя Константина Константиновича за сентябрь 1891

2) Из бюллетеней о состоянии здоровья великой княгини, публиковавшихся в газетах в сентябре 1891 г.

3) Из отчета о течении родов и болезни великой княгини Александры Георгиевны, составленного доктором Н. А. Форбрихером (домашним доктором великого князя Сергея Александровича). Этот отчет, на немецком языке, хранится в РГИА – согласно надписи на нем, отчет был найден среди бумаг покойного великого князя Сергея Александровича и передан на вечное хранение в Министерство Императорского Двора. В отчете четко расписано почти по минутам, что происходило с 5 по 12 сентября в комнате Высочайшей Роженицы…

Я еще упомяну не совсем надежный источник – дневники генеральши Богданович. Основная часть этих дневников лежит также в РГИА, в фонде Богдановичей, ну а небольшая часть опубликована и многим известна как увлекательное собрание слухов и сплетен. Только я не соглашусь с однозначной трактовкой генеральши как сплетницы и разносчицы горячих новостей – в своих дневниках чаще всего она просто перечисляла, ЧТО ей сказали и КТО сказал. И часто она не верила донесенным до нее слухам…Яркий пример – ее же высказывания о смерти Александры Георгиевны. Но об этом - в конце рассказа.

Великий князь Павел Александрович с невестой, принцессой Александрой Греческой.1889 г.

Ну и где же здесь отсутствие докторов??? В поисках кого метались хозяева имения по всему имению? (это вообще сложно представить – для метаний существовала свита и прислуга)…Между прочим, в Ильинском был и доктор Н.А. Форбрихер, отчет которого я упомянула, и отчет является детальным описанием болезни и смерти великой княгини. Доктор Форбрихер – бывший врач Преображенского полка – практически всегда находился в Ильинском летом и осенью, когда там жили хозяева. Акушером он не был, но был врачом общей практики и педиатром.

Так что эпизод с лодкой ставится под сомнение. Конечно, быть может и прыгала с бережка великая княгиня, но уж точно не сразу после прыжка она впала в кому. И в танцах 5 сентября, как пишет Волков, она вовсе не участвовала, как раз из-за того, что ей нездоровилось…Еще Волков сообщает, что великая княгиня умерла после двух дней страданий. И это неверно. Роды начались ночью 6 сентября, а смерть наступила ночью 12 сентября. 6 дней.

Далее - хроника событий на основе отчета доктора Форбрихера и бюллетеней из газет. За 3 дня до начала родов у великой княгини были приступы сильной головной боли и небольшие судороги в конечностях. Днем 5 сентября Александра Георгиевна не выходила из своей комнаты, вечером не участвовала в празднике с танцами, потому что у нее заболел желудок. Был вызван доктор Добрынин из Москвы, он осмотрел молодую женщину, нашел, что с гинекологической точки зрения все в порядке (плод расположен правильно), прописал теплый влажный компресс на область желудка, и уехал. С компрессом великая княгиня лежала с 9 вечера до 3 часов ночи 6 сентября, когда началось то, чего боялись и боятся до сих пор все акушеры-гинекологи. Припадки эклампсии…Эклампсия - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F - действительная и страшная угроза жизни для беременной женщины и ее ребенка. Даже в наши дни от нее умирают, а в те времена это была всегда верная смерть, ведь и распознать признаки эклампсии (как умеют сейчас) не умели на ранних стадиях. То есть, говоря честно, великая княгиня была обречена – даже если бы она не прыгала в лодки, или не танцевала до упаду. И врачи это понимали –но пытались ее спасти… Впрочем, об этом чуть позже.

Доктор Добрынин вернулся в Ильинское к раннему утру. В наличии у постели роженицы был он и доктор Форбрихер. Акушерка Гюнст и академик А.Я. Красовский (лейб-медик, знаменитый в России и Европе акушер-гинеколог) приедут из Петербурга только 7 сентября ночью…В 6 утра у великой княгини случился 3-й тяжелый припадок эклампсии – сильнейшие судороги всего тела, нарушение дыхания и потеря сознания. После чего ей пришлось делать искусственное дыхание. Более того, сердечный ритм ребенка в утробе матери едва прослушивался. Получив согласие великого князя Павла Александровича, врачи решились “вынуть” плод с помощью искусственного стимулирования. С большим трудом – в 7 утра – на свет появился слабый мальчик, который уже почти не дышал. Чтобы заставить младенца дышать – его взяли за обе ноги и стали раскачивать в разные стороны. Когда она едва запищал, его закутали в несколько шерстяных одеял и доктор Добрынин лично, тут же на месте, окрестил младенца, потому что не надеялся, что мальчик выживет.

Здесь я немного отвлекусь от отчета Форбрихера. Как я уже говорила в начале, мемуары великой княгини Марии Павловны-младшей – это второй источник, откуда обычно берут данные о смерти ее матери. Мария Павловна пишет, что про ее новорожденного брата Дмитрия все забыли из-за хлопот вокруг Александры Георгиевны, и няня Фрай (няня великой княжны) нашла его на кресле в горке из шерстяных одеял, когда зашла узнать, что происходит в комнате роженицы. Фрай заметила, что младенец шевелится и этим его спасла. О чем через много лет рассказала Марии Павловне. А та в своих мемуарах добавляет, что Дмитрием занялись только тогда, когда ее мать умерла, то есть не раньше 12 сентября…Вы себе такое можете представить? Понятно, что в первые часы появления мальчика на свет все были уверены, что он не жилец, и пытались вытащить из лап смерти его мать. Но чтобы 6 дней им никто не занимался… учитывая, что он явно не собирался умирать?? Между прочим, это великий князь, это племянник и внук императора, это высочайшая особа уже с пеленок, а не простой крестьянин. И им никто не занимался? Положили в колыбельку и ждали, что он почиет в Бозе? И при этом во всех бюллетенях – все 6 дней – писали, что младенец в удовлетворительном здравии и развивается нормально. Значит, уход за ним был и самый усердный. Тем более, в Ильинское приехала Евгения Гюнст – акушерка всего Высочайшего дома – она еще будет принимать всех детей у императрицы Александры Фёдоровны и почти у всех великих княгинь. Гюнст не только принимала роды, она еще месяц всегда ухаживала за роженицей и младенцем…В общем, забыть младенца на кресле можно, но, при условии его живучести и принадлежности к Царствующему Дому, еще 6 дней не заботиться о нем – вряд ли.

Возвращаясь к отчету и бюллетеням. .После “рождения” Дмитрия Павловича роженица впала в бессознательное состояние, но ее продолжали мучить припадки эклампсии – около 20 сильных и продолжительных в течение 6 сентября. Ей постоянно делали искусственное дыхание. Ночью 7 сентября приехал академик Красовский и поставил диагноз – острый нефрит. И прописал лечение для поддержания тонуса и жизнеспособности – молоко, коньяк, мясной бульон…И каломель . А каломель это, вообще-то, яд…Тем не менее, несмотря на такое…специфическое лечение (или вопреки ему) припадки у великой княгини стали не такими сильными, а 8 сентября их вообще не было.

7 сентября, после приезда Красовского, выходит первый бюллетень о здоровье Александры Георгиевны. И подписи Красовского под ним нет. А есть подпись профессора А.М. Макеева, тоже известного акушера-гинеколога, имевшего свою клинику в Москве. Этот бюллетень гласит:

“Село Ильинское. 7 сентября. 11 ч. 20мин. Пополудни

Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Александра Георгиевна, будучи беременна, в исходе восьмого месяца, в ночь на 6 сентября внезапно заболела припадками эклампсии, которые, постепенно усиливаясь, угрожали жизни Августейшей Больной, вследствие чего пришлось прибегнуть к операции; после разрешения от бремени припадки эклампсии на короткое время ослабли, но с 9 часов утра они снова ожесточились и Августейшая Родильница погрузилась в безсознательное состояние, с окончания родов до 8 вечера было всего 20 припадков, которые сопровождались постепенным повышением температуры тела до 39,3 Цельсия, учащенным до 120 пульсом и настолько поверхностным и слабым дыханием, что Она все время поддерживалась искусственными средствами. С 4 часов пополудни припадки стали короче и несколько слабее, но Августейшая Больная продолжает находиться в безсознательном и крайне опасном положении; здоровье Высоконоворожденного удовлетворительно.

Доктор Добрынин, профессор акушерства Макеев, надворный советник Форбрихер”

Через 2 часа выходит второй бюллетень и там уже стоит подпись Красовского. Затем, судя по всему, Макеев уехал, так как его подписей под остальными бюллетенями больше нет…Действительно, лучшие медицинские светила по акушерству и гинекологии собрались у одра больной. И они точно знали грядущий исход всего происходящего...Остальные продолжали надеяться – великие князья Павел и Сергей Александровичи попросили прислать им мантию Святого Серафима дабы приложить ее к Александре Георгиевне в надежде на чудесное исцеление. Кстати, 7 сентября в Ильинское приехал отец Иоанн Сергиев (Кронштадтский).

8 и 9 сентября состояние больной оставалось таким же – без сознания, высокая температура, едва различимое дыхание, слабость сердца. Ей продолжали вливать коньяк с молоком и мясной бульон …10 сентября, несмотря на эклампсию, начался “молочный процесс”, больная даже открывала глаза и выражение лица делалось осмысленным, будто что-то хотела сказать. Но в 12 часов дня случился опистотонус https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81. Значит, сильное поражение головного мозга…Снимали опистотонус массажем и компрессами, о чем в бюллетенях не написали, зато у Форбрихера это есть. Затем снова начались припадки. Вечером 11 сентября наступил коллапс – полный упадок сил, и всем окончательно стало ясно, что конец близок. Смерть наступила в 3 часа ночи 12 сентября.

После вскрытия тела великой княгини диагноз гласил - нефрит и поражение сердца. Почки были в почти полностью разрушенном состоянии, а также присутствовала врожденная сердечная недостаточность.

Мое личное мнение, после прочтения отчета Форбрихера…Я не врач, но прочитав и изучив все медицинские термины, приведенные в отчете, я вдруг пришла к выводу, что великой княгине…не давали спокойно умереть…Именно поэтому я подробно рассказала о течении болезни и лечении…Конечно, организм молодой роженицы мог сам так долго бороться за свою жизнь, но это сомнительно, учитывая серьезное заболевание почек и сердца, и сколько усилий предпринимали врачи после каждого припадка эклампсии для удержания великой княгини в этом мире. А может ее жизнь поддерживали, чтобы родители успели увидеть ее живой? Король и королева Греческие прибыли в Ильинское через час после смерти дочери…Странно, правда, что они 5 дней ехали из Дании в Россию (то есть выехали не сразу по получении известия 6 сентября, а ведь Аликс была их любимой дочерью, особенно для отца).

Если бы не врачи, Александра Георгиевна умерла бы уже 6 сентября, возможно так и не родив. Доктора точно понимали, что она не выживет, видели, что почки у роженицы не работают, а сердце не выдерживает. И продолжали вливать в бедную женщину каломель, коньяк с молоком, мясной бульон…Каломель это хлорид ртути, это яд!! Ее применяли как лекарственное средство в 19 веке. Быть может и от нее, в том числе, у великой княгини после такого лечения случился опистотонус …

Почему в самом начале моего рассказа я сказала, что из смерти великой княгини сделали сентиментальный роман? А потому что высшее общество в те дни – особенно после смерти и погребения Александры Георгиевны – выдало массу слухов и сплетен на тему причины смерти. Это при том, что в бюллетенях было написано о диагнозе – нефрит… И тут давайте вспомним о генеральше Богданович, которая в своем дневнике сохранила для нас домыслы великосветских гостиных.

13 сентября.

Умерла вел. кн. Александра Георгиевна. Она была несчастна с мужем: он был влюблен в Елизавету Федоровну, и она замечала эту любовь.

Это цитата из опубликованного дневника. И она выдернута из контекста. Потому что в оригинале дневника смерть великой княгини упоминается несколько раз в сентябре 1891 года, и несколько раз Богданович прилежно записывает, что ГОВОРЯТ, будто Александра Георгиевна была несчастна в браке, муж любил Елизавету Фёдоровну, и это открылось ей как раз за несколько дней до смерти и от нервного потрясения она начала рожать…Ключевое слово – ГОВОРЯТ. Это не сама Богданович постановила. А далее, уже во время похорон великой княгини, Богданович снова повторяет эти слухи и пишет, вот, мол, наговорят же всякого, чего только не придумают, а на самом деле “болезненная она была и умерла от болезни почек”! ..Так что и субъективная Александра Викторовна Богданович могла быть объективной. О чем издатели ее дневника нас не уведомили. Вот и получилась “любовная драма” – великокняжеские страсти в селе Ильинском.

Только это была не любовная драма, а настоящий “ад”, как назвал ту неделю в Ильинском великий князь Сергей Александрович. Читая сухой медицинский отчет, это представляешь как страшный сон, а каково было тем, кто видел все это наяву…

Август 1891 года. Великая княгиня Александра Георгиевна с дочерью Марией. Это, скорее всего, последняя фотография Александры Георгиевны.

Основная использованная литература и источникиРГИА, ф. 472 (отчет Н.А. Форбрихера), ф. 1620 (дневники А.В. Богданович за 1890-1891 гг)

Газета “Свет” – номера за сентябрь 1891 г.

1. А.В. Волков. Около Царской семьи. М.,1993

2.Великая княгиня Мария Павловна. Воспоминания. М., 2003

3.Великий князь Константин Константинович. Дневники. 1890-1891. М.,2015

4.Е. Хорватова. Драма великой княгини. М.,2005

Сайт http://funeral-spb.narod.ru/necropols/ppk/tombs/alexgeorg/alexgeorg.html

|

Метки: Великая княгиня Александра Георгиевна |

Две сестры. Последняя встреча. |

Императрица Александра Фёдоровна и великая княгиня Елизавета Фёдоровна.1905-1906 гг.

Любите ли вы сухие официальные отчеты в исторических первоисточниках, как люблю их я? Любите ли вы, прочтя некое эмоциональное событие в мемуарах кого-либо, потом вдруг наткнуться на совершенно беспристрастное описание того же события – да еще в таком виде, что становится ясно – мемуарист явно приукрасил, придумал или попросту страдал плохой памятью? И при этом описание мемуариста много лет гуляет по разным книгам, а истинную правду видели несколько исследователей, и - либо не донесли правду до остального мира, либо донесли, но не широкому кругу лиц…

Многие из вас знают князя Феликса Юсупова и его мемуары. Которые, как понятно,

читать надо с ведром соли и скептицизма. Князь был человек выдающийся, несомненно, но и фантазия с воображением у него были огромные. Многое, из написанного им, нужно подвергать всестороннему рассмотрению…да как любые мемуары.

В моем мини-расследовании речь пойдет о последней встрече двух сестер. Императрицы Александры Фёдоровны и ее старшей сестры, великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Последняя встреча – не огромное событие, но оно присутствует почти во всех биографиях великой княгини и императрицы. Почему? Потому что связано с именем Распутина. На этой встрече великая княгиня подняла вопрос о губительном влиянии старца на царскую семью и императрицу, в частности. После чего, Александра Фёдоровна пришла в негодование и выгнала сестру вон…

Великая княгиня, став вдовой, несколько раз в год навещала царскую семью. В годы Первой мировой войны визиты стали более редкими – все были заняты – император постоянно ездил на фронт (в Ставку), императрица с дочерьми работала в госпиталях, Елизавета Фёдоровна тоже трудилась в своей обители и занималась делами благотворительности…Но все же родственники находили время для встреч. В 1916 году великая княгиня виделась с сестрой и ее семьей 3 раза – 2 раза весной и 1 раз в декабре. Декабрьская встреча стала последней.

Считается, что великая княгиня поехала к сестре как раз с миссией раскрыть той глаза на положение дел в стране и к чему ведет влияние Распутина…По крайней мере, так нам говорят мемуаристы и биографии великой княгини. Графиня Олсуфьева, много лет служившая гофмейстериной при дворе великой княгини и одна из самых преданных ей людей, писала в своей небольшой статье-воспоминании:

"…в декабре 1916 года, она отправилась в Петербург просить о деле, увы, уже проигранном: будь ее совет принят, гибнущую монархию, наверное, можно было бы спасти. Великая княгиня стояла за полное единство между императором и Думой, за строгое соблюдение конституционного закона, провозглашенного в октябре 1905 года, и за ответственный кабинет министров. Она также настаивала, чтобы роковой Распутин был отправлен домой, в Сибирь.

Государыня категорически настаивала, чтобы ее сестра не заводила с Николаем II речи о письме, говоря, что завтра государь уезжает на фронт и его нельзя тревожить политическими делами, сама же она готова все вы¬слушать. Великая княгиня затронула нелегкий вопрос о Распутине; однако, хоть она и поведала о скандальных выходках, которые тот сумел утаить от взора ее величества, ей не удалось переубедить императрицу, уверенную в его святости. Государыня пребывала в столь глубоком заблуждении относительно его характера, что на все увещевания отвечала одно: "Мы знаем, что и прежде клеветали на святых".

Великая княгиня провидела будущее. "Вспомни, — сказала она, — судьбу Людовика XVI". Увы, она ошибалась лишь в оценке масштабов и чудовищ¬ности грядущей катастрофы”

Вот что по поводу той встречи пишет князь Феликс Юсупов:

"…великая княгиня Елизавета Федоровна, также почти не бывая в Царском, приехала переговорить с сестрой. После того ожидали мы ее у себя. Сидели как на иголках, гадали, чем кончится. Пришла она к нам дрожащая, в слезах. "Сестра выгнала меня, как собаку! – воскликнула она. – Бедный Ники, бедная Россия!"

Что называется, почувствуйте разницу – спокойное, четкое повествование у графини Олсуфьевой,и бездна эмоций у князя Юсупова…А на самом деле что было? И как? Из текста видно - графиня не приводит детали семейных драм и не упоминает, что великую княгиню резко выгоняли, да еще как собаку. Конечно, своей старой гофмейстерине, очень щепетильной, уважаемой и любимой, Елизавета Фёдоровна могла и не рассказать всех эмоциональных моментов, ведь та все же не была ее близкой подругой, а скорее преданной коллегой. Другое дело – семья Феликса. Его мать была давней подругой великой княгини, сам Феликс глубоко уважал Елизавету Фёдоровну и она знала многие его тайны. Кроме того, Юсуповы породнились с Романовыми – молодой князь был женат на племяннице царя…Юсуповым великая княгиня могла рассказать и больше, чем гофмейстерине. Но уже давно я усомнилась в словах князя, потому что наткнулась на неувязку…

Куда и к кому пришла Елизавета Фёдоровна после встречи с сестрой? Из Царского Села, вечером 1 декабря 1916 года, она поехала в Москву. Конечно, вполне могла заехать в Петроград. Но на тот момент в Петрограде был только Феликс! Вся его семья отдыхала на юге России – и мать с отцом, и жена с дочерью. И никого из них в начале декабря в столицах (или Царском Селе) не было. И кто же сидел на иголках вместе с Феликсом? Великий князь Дмитрий Павлович? Кто еще? Вряд ли на подобную встречу князь пригласил бы чужих людей или кого ни попадя…Или князь сказал о себе во множественном числе – память, может быть подвела.. Или в память врезалась встреча его собственной матери летом 1916 года с Александрой Фёдоровной, когда императрица действительно повернулась спиной к Зинаиде Юсуповой (тут Феликс вряд ли приукрасил) и выразила надежду, что они больше не увидятся – вот это больше похоже на "выгнала как собаку”. Мог же князь все спутать в один клубок и, в итоге, получилась семейная драма…

Семейная драма, безусловно, была…Но тут тоже неувязка. Снова возвращаемся к словам “выгнала как собаку”. И здесь у нас есть чудесные источники с четкими фактами. Первый - камер-фурьерские журналы, которые велись при дворе. В них подробно записывались все основные события придворной жизни – приемы, балы, обеды, парады, а также кого и когда принимали царь с царицей, кто им представлялся, когда они выходили гулять и куда ездили, и что там делали. Сразу оговорюсь – это официальные журналы. Туда могли не заносить всяких мелких происшествий, а иногда и не вписывали много чего – это я поняла, читая уже второй источник - полицейские отчеты. Ведь вся жизнь императорской семьи была под пристальным прицелом еще и Дворцовой полиции – в том числе, велись журналы выездов и приездов, где подробно описывалось, например, по какому маршруту и в какое время катались по парку высокие персоны. Все посты охраны, расставленные по дворцовому парку, также вели свои журналы – кто заехал, кто выехал. В общем, и комару не пролететь!

И, читая журналы за ноябрь-декабрь 1916 года, можно увидеть следующее. Далее – сухое перечисление.

Царское Село.

30 ноября 1916 года

15.20 - великая княгиня Елизавета Фёдоровна приезжает из Москвы и останавливается в Александровском дворце, в Английских комнатах (первый этаж).

20.00 – обед (в современном понимании, это ужин) – великая княгиня обедает вместе с Николаем Вторым и Александрой Фёдоровной. Больше никто из семьи не присутствует

1 декабря 1916 года

13,00 – Завтрак (в современном понимании – это обед). Великая княгиня Елизавета Фёдоровна завтракает вместе со всей царской семье – император, императрица и все их дети

14.40 – 15.40 - Великая княгиня Елизавета Фёдоровна катается по парку вместе с сестрой

17,00 – Чай. На нем присутствуют – великая княгиня, император и императрица

19.30 – Обед. На нем присутствуют - великая княгиня, император с императрицей и все их 4 дочери.

20.30 - Императрица, вместе с дочерьми Ольгой и Татьяной, отвезли великую княгиню на ж/д станцию (Императорский павильон) и она уехала в Москву.

И вот самые последние строки идут вразрез со словами Феликса Юсупова. Если вас выгоняют как собаку, то зачем при этом вежливо провожают на станцию?...В одной из версий тех событий (кстати, приведенных в уже современной биографии Юсупова),я прочла, что императрица якобы еще и вызвала сестре экипаж, чтобы та побыстрей уезжала из дворца! Прямо “мыльная опера”…Сложно представить себе "базарные” сцены между двумя сдержанными дамами, воспитанными в английском духе…

Серьезный разговор двух сестер состоялся, скорее всего, 1 декабря. Вероятно, во время прогулки, либо после нее. После завтрака сестры поехали кататься, затем остается время до чая (не указано в журналах, что делала императрица). Чай в 17,00 проходил в компании императора, которого Александра Фёдоровна не хотела утомлять политическими разговорами накануне отъезда в Ставку. Возможно, Николай Второй так и уехал 4 декабря, не узнав всех подробностей визита великой княгини. Записи в его дневнике ни на что не намекают. Впрочем, все мы знаем, что из себя представляет его дневник, особенно последних лет жизни – ничего личного, сплошная погода и кого видел-принимал…А после чая, великая княгиня сидела до самого обеда (в 19,30) с племянницей Ольгой (об этом есть запись в дневнике Ольги Николаевны), потому что у императрицы были посетители. Затем – обед – ранее обыкновенного времени, о чем упомянул в дневнике император (обычно обед в 20.00), так как “Элла должна была поспеть на поезд”. В прежние визиты – если великая княгиня уезжала вечером, то в 21,30 ее отвозили на станцию, а иногда ее и не провожали…Здесь, понятно, что-то изменилось. Великая княгиня заторопилась, судя по всему, успеть на другой поезд. Но в Москву ли? (это к теме о том, был ли у нее в этот же день разговор с Юсуповым)…

И все же? Где здесь "выгнанная собака”?..Сестры поговорили – наверняка, не без едва сдерживаемых эмоций – попили чай (держа лицо при Николае Втором), великая княгиня посидела с племянницей, затем чинно пообедали всей семьей, и в итоге младшая сестра, как вежливая хозяйка, взяв с собой дочерей (возможно, чтобы не оставаться с сестрой наедине) – отвезла старшую сестру на станцию. Политес соблюден.

Так что – никого взашей не выгоняли, экипажей для быстрой отправки на поезд не вызывали…А что до рассказа Юсупова о том, как "они” сидели на иголках – здесь могут помочь только полицейские данные, но именно за эти дни они пока не найдены (если сохранились).

Кстати, 2 декабря 1916 года, на следующий день, царь с царицей снова встречались с Распутиным…

Источники и литература

1. РГИА, фонд 508, оп.3

2. РГИА, фонд 516, оп. 1

3. Августейшие сестры милосердия. М.,2008

4. Дневники императора Николая II (1894—1918). В 2 томах. Том 2. Часть 2 (1914—1917). М.,2014

5. Е. Красных. Князь Феликс Юсупов. "За все благодарю...". Биография. М.,2012

6. А.А.Олсуфьева. Ее Императорское Высочество русская великая княгиня Елизавета Феодоровна // "Письма Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны". М. 2011

7. Ф.Юсупов Князь Феликс Юсупов. Мемуары . М.,2007

|

Метки: Николай II Удивленческое Великая княгиня Елизавета Федоровна |

"Картофель". Друзья детства и юности императора Николая Второго |

Наверное, все, кто изучал биографию последнего российского императора, читали в разных исследованиях и источниках о детских годах Николая Александровича. А если кто-то углубленно изучал его биографию (среди читателей моего журнала таких людей много, я точно знаю), то они вспомнят про таинственное общество "картофель” – детскую и юношескую компанию будущего Николая Второго…В дневниках цесаревича Николая, а также в переписке его сестры Ксении, очень часто мелькает этот загадочный "картофель" – обедали,играли,гуляли….Что самое интересное, ни в одном исследовании о Николае II, ни в одном сборнике его корреспонденции или дневников, нет внятного объяснения, кто конкретно входил в это сообщество и вообще, почему оно было так названо. Были предположения, что название произошло от того, что молодые люди любили запекать картошку в костре…Где-то уточнено, что у всех участников общества был золотой брелок в форме картофелины – этот брелок они свято хранили многие годы.

Откровенно говоря, мне было всегда интересно, кто входил в этот круг – полного списка ни в одном исследовании (а точнее, в комментариях обычно) нет. Ну да, кто о чем, а я, как всегда, об окружении Романовых! Друзья, свита…Само название сообщества меня мало волновало…Но , как часто бывает при розыске одной информации, всплывает другая и дает ответ на вопрос. Продолжая добывать сведения о судьбах придворных великого князя Сергея Александровича, я набрела на воспоминания графини Александры Илларионовны Шуваловой, урожденной графини Воронцовой-Дашковой, старшей дочери министра двора графа И.И. Воронцова-Дашкова. Граф , его жена и дети входили в ближний круг друзей императора Александра III и его семьи. Сандра Воронцова в детстве и юности была очень дружна с Николаем II…Строго говоря, это не воспоминания графини, а лишь обрывки из того, что она рассказала своему внуку, князю Оболенскому, а он включил бабушкины откровения в книгу – где собрал подобные воспоминания своих родственников. В той же книге есть воспоминания младшей сестры Сандры, Софьи Демидовой.

В этих воспоминаниях двух сестер много разных историй об их детских годах и дружбе с императорской семьей… Да вообще, увлекательно читаются, несмотря на то, что изданы на английском и яркость русского языка потеряна в данном случае. Тем, кому интересно, сразу даю выходные данные книги: Dimitri Obolenskiy. Bread of Exile : A Russian Family. Издание 2000 года.

Итак, кто входил в “картофельное” общество и почему они так названо? Сестры Воронцовы-Дашковы приводят следующий список:

Цесаревич Николай Александрович

Великая княжна Ксения Александровна

Великий князь Георгий Александрович

Великий князь Сергей Михайлович

Великий князь Александр Михайлович

Четыре дочери графа Воронцова-Дашкова: Александра, Софья, Ирина и Мария

Двое сыновей графа Воронцова-Дашкова: Иван и Роман

Двое сыновей графа С.Д. Шереметева: Дмитрий и Павел

Княжна Софья Александровна Долгорукая

Как видите, кроме высокорожденных персон, среди участников - представители высшей титулованной знати. Дети Воронцова-Дашкова – министра Двора и близкого друга Александра III. Дети графа С.Д. Шереметева – одного из богатейших аристократов России, деятеля науки и культуры. Дочь церемониймейстера двора, князя А. С. Долгорукого.

А название, на самом-то деле, произошло из-за смешного случая, имевшего место в Ново-Томниково, имении графа Воронцова-Дашкова. Конечно, нам сейчас сложно понять насколько случай был смешон, и смешон ли вообще, но факт остается фактом…В Ново-Томниково гостили великие князья Александр и Сергей Михайловичи, и дети Воронцова-Дашкова Софья и Роман, решили сыграть с ними в так называемую “бумажную” охоту. Охота понарошку – никто никого не убивает, но все долго и радостно бегают по лесам и полям – одни изображают дичь, другие охотников. Софья и Роман были дичью – '’лисой”, и скакали на лошадях по берегу реки, потом в открытом поле, где увидели небольшую рощу, а за ней картофельное поле и далее густой лес. По дороге к этому густому лесу они обогнали крестьянина на телеге. Когда преследователи, догоняя Софью и Романа, поравнялись с этим крестьянином, они спросили, не видел ли он двух людей на лошадях. Крестьянин ответил, что только что видел и добавил "ОнЕ по картофелю стреляют”. ..Эту историю Михайловичи, прибыв в столицу, рассказали Ксении Александровне и ее брату Николаю. С тех пор все собрания друзей проходили под лозунгом "стрельба по картофелю”. Вот и вся загадка.

В 1880е годы это общество было неразлучно, насколько позволяли обстоятельства – они постоянно встречались по воскресеньям в Петербурге, Гатчине и Петергофе. В Петербурге местом встреч был Аничков дворец, комнаты Ксении Александровны и небольшой садик при дворце. Молодежь играла, общалась, гуляла, веселилась. В Гатчине местом действия служил обширный парк Гатчинского дворца – прогулки, катанье на лодках, катанье с гор, даже топографическая съемка местности! Очень часто к детям и их друзьям присоединялся сам император Александр III. И, кстати, приведенный выше список “картофельной" компании не совсем полон. В том смысле, что вместе с “картофелем” почти всегда проводили время дети князя Барятинского (друга Александра III), дети госпожи Нарышкиной и принц Петр Александрович Ольденбургский. Это я узнала изучая журналы записей Дворцовой полиции (хранятся в РГИА) – в них скрупулезно зафиксированы все, кто входил во дворцы императорской семьи, а также имел честь гулять с высочайшими особами вне дворцов...

Уже в конце 1880х и начале 1890х Николай и Ксения стали часто ездить в гости к Воронцовым и Шереметевым (в их дворцы в Петербурге). Иногда все вместе ездили на представления в цирк Чинизелли. Если в одной из семей случалась свадьба – там присутствовало почти все общество и Александр III с супругой…Между прочим, в “картофельном” обществе нашли друг друга Александр Михайлович и Ксения Александровна (поженились в 1894 году), а также граф Дмитрий Шереметев и графиня Ирина Воронцова-Дашкова (женаты с 1891 года).

Конечно, проследить судьбы участников “картофеля” весьма интересно. Думаю, что рассказывать о детях Александра III и о Михайловичах лишний раз нет смысла, а вот об остальных – нужно, хотя бы кратко. И я намеренно не даю ссылок на все имена и фамилии, о которых есть статьи в Википедии – иначе получится сплошная ссылка, а не приятная для чтения заметка. В скобках приведены уменьшительные имена.

Дети графа И.И. Воронцова-Дашкова

1. Иван (1868-1897). (Ваня)С детства был болезненным и на фотографиях видно, что тело его было деформировано, возможно, от рождения. Тем не менее, он успел послужить в Преображенском полку, жениться и стать отцом троих детей. Гос.секретарь Половцов А.А., бывший на свадьбе Ивана, ядовито заметил,что жених на вид свосем плох...Иван не дожил до 30 лет, и его третий ребенок родился уже после его смерти. Иван Воронцов оставил дневник ливадийских дней осени 1894 года, когда в Крыму умирал Александр III. Дневник небольшой, не особенно захватывающий, из интересных моментов мне запомнилось, что императрица Мария Фёдоровна была в шоке, узнав, что ее дочь Ксения купается в море вместе с мужем! (они вообще эпатировали родственников еще до свадьбы)

Иван Воронцов-Дашков. конец 1880х

2. Роман (1874-1893). Умер совсем молодым, будучи гардемарином. Дружил с великим князем Алексеем Михайловичем, младшим братом Александра и Сергея. (Алексей Михайлович тоже умер в 20 лет)

3. Александра (1869-1959). (Сандра) Старшая дочь графа Воронцова. Александр III очень уважительно относился к юной Сандре, считая ее образцом воспитания. В 1890 году она вышла замуж за графа П.П.Шувалова, кавалергарда, будущего управляющего Двором великого князя Сергея Александровича, затем градоначальника Одессы и в итоге московского губернатора. О его трагической судьбе у меня было отдельное исследование (в свете новых найденных фактов о супругах Шуваловых, пора бы переписать ту заметку). Сандра и Павел Шуваловы жили дружно и счастливо, у них было много детей, а после смерти мужа графиня нашла в себе силы жить дальше и подымать детей на ноги. Это была мужественная и добропорядочная женщина, в эмиграции курировала Красный Крест…Но есть один момент в ее биографии, который меня смущает. Великая княгиня Ольга Александровна в своих мемуарах сообщает, что ее помолвка с Петром Ольденбургским произошла в доме Воронцовых -Дашковых. Сандра Воронцова (тогда уже Шувалова) встала стеной у дверей комнаты, где бедный Петр должен был просить руки Ольги. То есть посодействовала фактически этому несчастливому союзу. (Дверь-то зачем держать– кто -то собирался бежать – Петр?? ))) Или другие гости толпой рвались смотреть, что там происходит?)...

Сандра Воронцова-Дашкова в придворном фрейлинском платье.

4. Софья (1870-1953). (Софка) Вторая дочь графа И.И. Воронцова. Вышла замуж за Елима Павловича Демидова, князя Сан-Донато, наследника демидовских богатств и дипломата, посланника в Греции в 1912-197 годах . Богатства по линии Демидовых были не особенно большие, зато потом наследство Нечаевых-Мальцевых существенно обогатили Софью и Елима. Кстати, Елим был единственным сыном Марии Мещерской, первой сильной любви будущего Александра III. Ох уж эти родословные коллизии…Демидовы во время Первой мировой войны остались в Греции и больше в Россию не вернулись. Их имена до сих пор на слуху в Греции, существует “Союз русских эмигрантов в Греции им. кн. С.И.Демидовой “.

Портрет Софьи Демидовой (урожд. Воронцовой-Дашковой)

5. Мария (1871-1927). (Мая) Третья дочь графа И.И. Воронцова. Наименее известна среди своих сестер. Вышла замуж за друга детства своих братьев и графов Шереметевых, графа В.В. Мусина-Пушкина, общественного и государственного деятеля. Интересно, что их помолвка и свадьба состоялась в 1894 году, как раз в момент трагических событий в Ливадии, когда умирал Александр III. Им приходилось откладывать свадьбу, чтобы императрица Мария Фёдоровна могла дать свое благословение. Ведь Воронцовы-Дашковы были близкими друзьями царской семьи и считали себя обязанными все свои семейные события подгадывать под желания и свободное время монарших особ…Супруги Мусины-Пушкины эмигрировали после 1917 года, один из их сыновей погиб у Перекопа, сражаясь в добровольческой армии.

гр. Мария Мусина-Пушкина (урожд.Воронцова-Дашкова).1900е годы

6. Ирина (1872-1959). (Ира) Младшая дочь графа И.И. Воронцова. Судя по всему, она более всего подружилась с Ксенией Александровной – они много лет переписывались. Вышла замуж за своего друга детства, графа Дмитрий Сергеевича Шереметева, который сохранил дружеские отношения с Николаем II на всю жизнь, и служил при дворе. Графиня Ирина, по отзывам современников и родственников, была дамой властной, умела держать в руках свою большую семью. Ее свекр, знаменитый граф С.Д.Шереметев, тоже обладавший неангельским характером, с горечью говорил, что его внуки больше Воронцовы, чем Шереметевы – он имел ввиду влияние Ирины на мужа и детей. Графиня Ирина активно занималась общественной деятельностью, работала в санитарных поездах во время Первой мировой войны (также как и ее сестра Сандра),была награждена георгиевскими медалями. У Дмитрия и Ирины было 8 детей. Из примечательных родственных связей нужно упомянуть, что их дочь Прасковья была замужем за князем императорской крови Романом Петровичем, сын Николай был женат на княжне Ирине Феликсовне Юсуповой (единственной дочери знаменитого князя Ф.Ф.Юсупова),а внучка Ирина Чернышева-Безобразова стала женой князя Теймураза Багратион-Мухранского (внука великого князя Константина Константиновича)…Супруги Шереметевы с семьей сумели уехать из России в 1919 году и обосновались в, итоге, в Италии.

Ирина Воронцова-Дашкова. 1880е г.

Дети графа С.Д.Шереметева

1. Дмитрий (1869-1943). (Димка)Старший сын графа С.Д. Шереметева и наследник одного из богатейших аристократических семей. Один из близких друзей Николая II, кавалергард, долгие годы служил при дворе, был заядлым охотником (и его жена Ирина тоже обожала охоту, они часто охотились вместе, а также в компании Елима Демидова). Эмигрировал во время Гражданской войны – видимо, под влиянием жены, потому что его родители, почти все братья и сестры остались в Советской России. В эмиграции был первым председателем Союза русских дворян в 1926—1929 годах.

гр. Дмитрий Шереметев. 1903 г.,костюмированный бал

2. Павел (1871-1943). Второй сын графа С.Д.Шереметева. Историк и художник, общественный деятель, участвовал в боевых действиях во время Русско-японской войны 1904-1905 годов…Остался в Советской России, до 1927 года был заведующим Музеем-усадьбой Остафьево под Москвой…Еще с молодых лет слыл большим оригиналом.

гр. Павел Шереметев.1903 г.,костюмированный бал

Вообще, о Шереметевых можно говорить долго, в Сети о них достаточно информации, поэтому я не буду много распространяться.

Дочь князя А.С.Долгорукого, Софья (1870-1957) (Софи). Вторая дочь князя, дипломата и государственного деятеля, обер-гофмаршала ,члена Государственного Совета, обер-церемонийместера. Родственница Воронцовых-Дашковых. Вышла замуж за гр.Н.П.Ферзена, адъютанта великого князя Владимира Александровича. Ее имя мелькает в переписке Романовых в начале 20го века, также она часто упоминается в дневнике императрицы Марии Фёдоровны за 1914-1919 годы. Кажется, она осталась в хороших отношениях с Романовыми…Из примечательного можно упомянуть, что ее брат Сергей женился на разведенной жене гр. И.И.Воронцова-Дашкова , Ирине Нарышкиной, и та умерла при загадочных обстоятельствах в 1917 году в Крыму в окружении Романовых. Ходили слухи, что Сергей был в любовных отношениях с великой княгиней Ксенией Александровной.

кн. Софья Долгорукая.конец 1880х, костюмированное представление.

Редкая и хорошая фотография – Александр III с детьми и дочерьми графа Воронцова-Дашкова в садике Аничкова Дворца. Видимо, играли в хоккей.

Слева направо, первый ряд – (в кадр полностью не попала или отрезана ,скорее всего Мая Воронцова), далее Софья Воронцова, вел.княжна Ксения, Сандра Воронцова, Ирина Воронцова, вел.князь Сергей Михайлович, император Александр III

Сидят сзади, слева направо – цесаревич Николай, вел.князь Александр Михайлович, вел.князь Михаил Александрович, вел.князь Георгий Александрович.

Как вы помните, я еще упомянула детей князя Барятинского, детей госпожи Нарышкиной и принца Петра Ольденбургского (будущего мужа великой княгини Ольги Александровны). Они не "заявлены” как участники узкой "картофельной” компании, но регулярно проводили время с ее участниками.

Князь Владимир Анатольевич Барятинский (1843-1914), друг молодости Александра III, генерал от инфантерии, генерал-адъютант,начальник императорской охоты и прочая и прочая. Барятинский еще в 1866 стал адъютантом будущего Александра III, он вместе воевали в Русско-Турецкую войну, а в мирные времена бесконечно охотились и ловили рыбу (особенно, любили они ночную рыбалку). Сыновья князя Владимира, Александр (1870-1910)(Бака) и Анатолий (1871-1924) (Толя), проводили время в “картофельной” компании. Александр Барятинский затем женился на светлейшей княжне Екатерине Александровне Юрьевской, то есть младшей дочери Александра II от второго брака.

“Госпожа Нарышкина” Елизавета Алексеевна (1838-1928) (урожденная княжна Куракина), дама со всех сторон окруженная аристократической великосветской родней и придворными связями. Гофмейстерина при дворе императрицы Александры Фёдоровны. Совсем недавно вышла книга воспоминаний Нарышкиной – там ее мемуары, и дневниковые записи за 1917 год. Довольно интересное чтение. Хотя, мне больше были интересны ее воспоминания 1860-1880х годов – такое впечатление, что она знала всю Европу. Ее дети: Кирилл Анатольевич Нарышкин (1868-1924)(Кира).Родился буквально за несколько дней до Николая II (также как Иван Воронцов-Дашков).Служил в Преображенском полку, потом занимал должности при дворе. Остался в Советской России и умер в тюрьме. Его сестра Вера (1874-1951) вышла замуж за графа Татищева, и в 1920х годах сумела выехать из СССР вслед за престарелой матерью (ее дочь княгиня Ирина Голицына также оставила мемуары, уже опубликованные).

Вот такая небольшая заметка. Надеюсь, рассказала вам действительно что-то новое :).

Откровенно говоря, мне было всегда интересно, кто входил в этот круг – полного списка ни в одном исследовании (а точнее, в комментариях обычно) нет. Ну да, кто о чем, а я, как всегда, об окружении Романовых! Друзья, свита…Само название сообщества меня мало волновало…Но , как часто бывает при розыске одной информации, всплывает другая и дает ответ на вопрос. Продолжая добывать сведения о судьбах придворных великого князя Сергея Александровича, я набрела на воспоминания графини Александры Илларионовны Шуваловой, урожденной графини Воронцовой-Дашковой, старшей дочери министра двора графа И.И. Воронцова-Дашкова. Граф , его жена и дети входили в ближний круг друзей императора Александра III и его семьи. Сандра Воронцова в детстве и юности была очень дружна с Николаем II…Строго говоря, это не воспоминания графини, а лишь обрывки из того, что она рассказала своему внуку, князю Оболенскому, а он включил бабушкины откровения в книгу – где собрал подобные воспоминания своих родственников. В той же книге есть воспоминания младшей сестры Сандры, Софьи Демидовой.

В этих воспоминаниях двух сестер много разных историй об их детских годах и дружбе с императорской семьей… Да вообще, увлекательно читаются, несмотря на то, что изданы на английском и яркость русского языка потеряна в данном случае. Тем, кому интересно, сразу даю выходные данные книги: Dimitri Obolenskiy. Bread of Exile : A Russian Family. Издание 2000 года.

Итак, кто входил в “картофельное” общество и почему они так названо? Сестры Воронцовы-Дашковы приводят следующий список:

Цесаревич Николай Александрович

Великая княжна Ксения Александровна

Великий князь Георгий Александрович

Великий князь Сергей Михайлович

Великий князь Александр Михайлович

Четыре дочери графа Воронцова-Дашкова: Александра, Софья, Ирина и Мария

Двое сыновей графа Воронцова-Дашкова: Иван и Роман

Двое сыновей графа С.Д. Шереметева: Дмитрий и Павел

Княжна Софья Александровна Долгорукая

Как видите, кроме высокорожденных персон, среди участников - представители высшей титулованной знати. Дети Воронцова-Дашкова – министра Двора и близкого друга Александра III. Дети графа С.Д. Шереметева – одного из богатейших аристократов России, деятеля науки и культуры. Дочь церемониймейстера двора, князя А. С. Долгорукого.

А название, на самом-то деле, произошло из-за смешного случая, имевшего место в Ново-Томниково, имении графа Воронцова-Дашкова. Конечно, нам сейчас сложно понять насколько случай был смешон, и смешон ли вообще, но факт остается фактом…В Ново-Томниково гостили великие князья Александр и Сергей Михайловичи, и дети Воронцова-Дашкова Софья и Роман, решили сыграть с ними в так называемую “бумажную” охоту. Охота понарошку – никто никого не убивает, но все долго и радостно бегают по лесам и полям – одни изображают дичь, другие охотников. Софья и Роман были дичью – '’лисой”, и скакали на лошадях по берегу реки, потом в открытом поле, где увидели небольшую рощу, а за ней картофельное поле и далее густой лес. По дороге к этому густому лесу они обогнали крестьянина на телеге. Когда преследователи, догоняя Софью и Романа, поравнялись с этим крестьянином, они спросили, не видел ли он двух людей на лошадях. Крестьянин ответил, что только что видел и добавил "ОнЕ по картофелю стреляют”. ..Эту историю Михайловичи, прибыв в столицу, рассказали Ксении Александровне и ее брату Николаю. С тех пор все собрания друзей проходили под лозунгом "стрельба по картофелю”. Вот и вся загадка.

В 1880е годы это общество было неразлучно, насколько позволяли обстоятельства – они постоянно встречались по воскресеньям в Петербурге, Гатчине и Петергофе. В Петербурге местом встреч был Аничков дворец, комнаты Ксении Александровны и небольшой садик при дворце. Молодежь играла, общалась, гуляла, веселилась. В Гатчине местом действия служил обширный парк Гатчинского дворца – прогулки, катанье на лодках, катанье с гор, даже топографическая съемка местности! Очень часто к детям и их друзьям присоединялся сам император Александр III. И, кстати, приведенный выше список “картофельной" компании не совсем полон. В том смысле, что вместе с “картофелем” почти всегда проводили время дети князя Барятинского (друга Александра III), дети госпожи Нарышкиной и принц Петр Александрович Ольденбургский. Это я узнала изучая журналы записей Дворцовой полиции (хранятся в РГИА) – в них скрупулезно зафиксированы все, кто входил во дворцы императорской семьи, а также имел честь гулять с высочайшими особами вне дворцов...

Уже в конце 1880х и начале 1890х Николай и Ксения стали часто ездить в гости к Воронцовым и Шереметевым (в их дворцы в Петербурге). Иногда все вместе ездили на представления в цирк Чинизелли. Если в одной из семей случалась свадьба – там присутствовало почти все общество и Александр III с супругой…Между прочим, в “картофельном” обществе нашли друг друга Александр Михайлович и Ксения Александровна (поженились в 1894 году), а также граф Дмитрий Шереметев и графиня Ирина Воронцова-Дашкова (женаты с 1891 года).

Конечно, проследить судьбы участников “картофеля” весьма интересно. Думаю, что рассказывать о детях Александра III и о Михайловичах лишний раз нет смысла, а вот об остальных – нужно, хотя бы кратко. И я намеренно не даю ссылок на все имена и фамилии, о которых есть статьи в Википедии – иначе получится сплошная ссылка, а не приятная для чтения заметка. В скобках приведены уменьшительные имена.

Дети графа И.И. Воронцова-Дашкова

1. Иван (1868-1897). (Ваня)С детства был болезненным и на фотографиях видно, что тело его было деформировано, возможно, от рождения. Тем не менее, он успел послужить в Преображенском полку, жениться и стать отцом троих детей. Гос.секретарь Половцов А.А., бывший на свадьбе Ивана, ядовито заметил,что жених на вид свосем плох...Иван не дожил до 30 лет, и его третий ребенок родился уже после его смерти. Иван Воронцов оставил дневник ливадийских дней осени 1894 года, когда в Крыму умирал Александр III. Дневник небольшой, не особенно захватывающий, из интересных моментов мне запомнилось, что императрица Мария Фёдоровна была в шоке, узнав, что ее дочь Ксения купается в море вместе с мужем! (они вообще эпатировали родственников еще до свадьбы)

Иван Воронцов-Дашков. конец 1880х

2. Роман (1874-1893). Умер совсем молодым, будучи гардемарином. Дружил с великим князем Алексеем Михайловичем, младшим братом Александра и Сергея. (Алексей Михайлович тоже умер в 20 лет)

3. Александра (1869-1959). (Сандра) Старшая дочь графа Воронцова. Александр III очень уважительно относился к юной Сандре, считая ее образцом воспитания. В 1890 году она вышла замуж за графа П.П.Шувалова, кавалергарда, будущего управляющего Двором великого князя Сергея Александровича, затем градоначальника Одессы и в итоге московского губернатора. О его трагической судьбе у меня было отдельное исследование (в свете новых найденных фактов о супругах Шуваловых, пора бы переписать ту заметку). Сандра и Павел Шуваловы жили дружно и счастливо, у них было много детей, а после смерти мужа графиня нашла в себе силы жить дальше и подымать детей на ноги. Это была мужественная и добропорядочная женщина, в эмиграции курировала Красный Крест…Но есть один момент в ее биографии, который меня смущает. Великая княгиня Ольга Александровна в своих мемуарах сообщает, что ее помолвка с Петром Ольденбургским произошла в доме Воронцовых -Дашковых. Сандра Воронцова (тогда уже Шувалова) встала стеной у дверей комнаты, где бедный Петр должен был просить руки Ольги. То есть посодействовала фактически этому несчастливому союзу. (Дверь-то зачем держать– кто -то собирался бежать – Петр?? ))) Или другие гости толпой рвались смотреть, что там происходит?)...

Сандра Воронцова-Дашкова в придворном фрейлинском платье.

4. Софья (1870-1953). (Софка) Вторая дочь графа И.И. Воронцова. Вышла замуж за Елима Павловича Демидова, князя Сан-Донато, наследника демидовских богатств и дипломата, посланника в Греции в 1912-197 годах . Богатства по линии Демидовых были не особенно большие, зато потом наследство Нечаевых-Мальцевых существенно обогатили Софью и Елима. Кстати, Елим был единственным сыном Марии Мещерской, первой сильной любви будущего Александра III. Ох уж эти родословные коллизии…Демидовы во время Первой мировой войны остались в Греции и больше в Россию не вернулись. Их имена до сих пор на слуху в Греции, существует “Союз русских эмигрантов в Греции им. кн. С.И.Демидовой “.

Портрет Софьи Демидовой (урожд. Воронцовой-Дашковой)

5. Мария (1871-1927). (Мая) Третья дочь графа И.И. Воронцова. Наименее известна среди своих сестер. Вышла замуж за друга детства своих братьев и графов Шереметевых, графа В.В. Мусина-Пушкина, общественного и государственного деятеля. Интересно, что их помолвка и свадьба состоялась в 1894 году, как раз в момент трагических событий в Ливадии, когда умирал Александр III. Им приходилось откладывать свадьбу, чтобы императрица Мария Фёдоровна могла дать свое благословение. Ведь Воронцовы-Дашковы были близкими друзьями царской семьи и считали себя обязанными все свои семейные события подгадывать под желания и свободное время монарших особ…Супруги Мусины-Пушкины эмигрировали после 1917 года, один из их сыновей погиб у Перекопа, сражаясь в добровольческой армии.

гр. Мария Мусина-Пушкина (урожд.Воронцова-Дашкова).1900е годы

6. Ирина (1872-1959). (Ира) Младшая дочь графа И.И. Воронцова. Судя по всему, она более всего подружилась с Ксенией Александровной – они много лет переписывались. Вышла замуж за своего друга детства, графа Дмитрий Сергеевича Шереметева, который сохранил дружеские отношения с Николаем II на всю жизнь, и служил при дворе. Графиня Ирина, по отзывам современников и родственников, была дамой властной, умела держать в руках свою большую семью. Ее свекр, знаменитый граф С.Д.Шереметев, тоже обладавший неангельским характером, с горечью говорил, что его внуки больше Воронцовы, чем Шереметевы – он имел ввиду влияние Ирины на мужа и детей. Графиня Ирина активно занималась общественной деятельностью, работала в санитарных поездах во время Первой мировой войны (также как и ее сестра Сандра),была награждена георгиевскими медалями. У Дмитрия и Ирины было 8 детей. Из примечательных родственных связей нужно упомянуть, что их дочь Прасковья была замужем за князем императорской крови Романом Петровичем, сын Николай был женат на княжне Ирине Феликсовне Юсуповой (единственной дочери знаменитого князя Ф.Ф.Юсупова),а внучка Ирина Чернышева-Безобразова стала женой князя Теймураза Багратион-Мухранского (внука великого князя Константина Константиновича)…Супруги Шереметевы с семьей сумели уехать из России в 1919 году и обосновались в, итоге, в Италии.

Ирина Воронцова-Дашкова. 1880е г.

Дети графа С.Д.Шереметева

1. Дмитрий (1869-1943). (Димка)Старший сын графа С.Д. Шереметева и наследник одного из богатейших аристократических семей. Один из близких друзей Николая II, кавалергард, долгие годы служил при дворе, был заядлым охотником (и его жена Ирина тоже обожала охоту, они часто охотились вместе, а также в компании Елима Демидова). Эмигрировал во время Гражданской войны – видимо, под влиянием жены, потому что его родители, почти все братья и сестры остались в Советской России. В эмиграции был первым председателем Союза русских дворян в 1926—1929 годах.

гр. Дмитрий Шереметев. 1903 г.,костюмированный бал

2. Павел (1871-1943). Второй сын графа С.Д.Шереметева. Историк и художник, общественный деятель, участвовал в боевых действиях во время Русско-японской войны 1904-1905 годов…Остался в Советской России, до 1927 года был заведующим Музеем-усадьбой Остафьево под Москвой…Еще с молодых лет слыл большим оригиналом.

гр. Павел Шереметев.1903 г.,костюмированный бал

Вообще, о Шереметевых можно говорить долго, в Сети о них достаточно информации, поэтому я не буду много распространяться.

Дочь князя А.С.Долгорукого, Софья (1870-1957) (Софи). Вторая дочь князя, дипломата и государственного деятеля, обер-гофмаршала ,члена Государственного Совета, обер-церемонийместера. Родственница Воронцовых-Дашковых. Вышла замуж за гр.Н.П.Ферзена, адъютанта великого князя Владимира Александровича. Ее имя мелькает в переписке Романовых в начале 20го века, также она часто упоминается в дневнике императрицы Марии Фёдоровны за 1914-1919 годы. Кажется, она осталась в хороших отношениях с Романовыми…Из примечательного можно упомянуть, что ее брат Сергей женился на разведенной жене гр. И.И.Воронцова-Дашкова , Ирине Нарышкиной, и та умерла при загадочных обстоятельствах в 1917 году в Крыму в окружении Романовых. Ходили слухи, что Сергей был в любовных отношениях с великой княгиней Ксенией Александровной.

кн. Софья Долгорукая.конец 1880х, костюмированное представление.

Редкая и хорошая фотография – Александр III с детьми и дочерьми графа Воронцова-Дашкова в садике Аничкова Дворца. Видимо, играли в хоккей.