-Рубрики

- Война в Украине (2)

- Молитвы (1)

- Українські традиції та звичаї (1)

- (0)

- (0)

- Анедоты, шутки, юмор (31)

- Архитектура (184)

- Библиотеки (1)

- вокзалы (1)

- Дворцы (28)

- Замки (66)

- католические соборы (21)

- крепости (5)

- мавзолеи и гробницы (3)

- Мусульманские святыни (6)

- Православные храмы и обители. (33)

- Храмы буддистов (6)

- Балет (2)

- Библейские сюжеты (3)

- Валентинки (1)

- Ведическая вера славян (6)

- Вселенная (8)

- Вторая мировая (3)

- Выставки (1)

- Выставки (0)

- Города (125)

- Львів (1)

- Берлин (1)

- Магадан (11)

- Москва (13)

- Париж (28)

- Питер (15)

- Харьков (24)

- Дача (2)

- Декоративное искусство (23)

- Дизайн интерьеров (2)

- Для дневника (38)

- Рамочки (35)

- схемки (3)

- драгоценные и поделочные камни. (4)

- Друзья пишут о себе (6)

- Еда и питье (29)

- Живопись (933)

- Дети в живописи (105)

- Жанровая (305)

- Женщина в живописи (211)

- Животные (21)

- Иконы (8)

- Иллюстрации (6)

- интерьер (5)

- историческая (10)

- История живописи (1)

- Натюрморт (97)

- Пейзажи (321)

- Портрет (123)

- Птицы (5)

- стили и течения в живописи (3)

- сюрреализм (2)

- цветочные композиции (5)

- Известные люди (220)

- Актеры (46)

- Аристократы (46)

- военачальники (8)

- композиторы (7)

- Певцы (8)

- Писатели и поэты (51)

- Танцовщики (3)

- ученые (8)

- Харьковчане (12)

- Художники (39)

- Истории Любви (9)

- История (37)

- Украины (24)

- Книги (7)

- аудиокниги (3)

- электронные (1)

- Лаковая миниатюра (2)

- Федоскино (2)

- лечебная гимнастика (3)

- Медицина (9)

- Пандемии (4)

- мир природы (65)

- Животные (20)

- птицы (36)

- Мифы (7)

- мудрые мысли (21)

- Музеи (22)

- Музыка (133)

- Вальс (4)

- Гитара (4)

- Для релакса. (13)

- история музыки (5)

- Классика (8)

- Лечение музыкой (10)

- понравившиеся песни (41)

- Романсы (19)

- саксофон (18)

- Скрипка (3)

- Українська пісня (4)

- Народная медицина. (15)

- Новый год (7)

- опера (2)

- Оружие (1)

- праздники (14)

- практики(йога, цигун и др.) (1)

- Притчи (4)

- Психология (56)

- Путешествия (437)

- Австралия (2)

- Беларусь (6)

- Великобритания (9)

- Германия (50)

- Греция (2)

- Египет (10)

- Испания (20)

- Италия (19)

- Китай (2)

- КРЫМ (3)

- Польша (8)

- Россия (146)

- США (6)

- Украина (12)

- Франция (29)

- Швейцария (5)

- Рамочки (0)

- Рассказы и эссе (8)

- резьба по дереву, кости. (18)

- скульптура (29)

- Спектакли (2)

- Стекло (19)

- Стихи (195)

- Апухтин (5)

- Ліна Костенко (2)

- Ахматова (4)

- Бальмонт (5)

- Блок (2)

- Бунин (11)

- В.Сосюра (1)

- Валерий Брюсов (1)

- Евтушенко Евгений (3)

- Есенин (3)

- Игорь Северянин (9)

- Ирена Буланова (3)

- Ирина Самарина-Лабиринт (14)

- Константин Бальмонт (1)

- Лермонтов (2)

- Максим Рильський (1)

- Набоков (2)

- Пушкин (1)

- Роберт Рождественский (4)

- Саша Чёрный (1)

- Солоухин (1)

- Степан Щипачев (1)

- Тушнова Вероника (5)

- Федор Тютчев (4)

- Фет (2)

- Цветаева (3)

- Цветаева (2)

- Э.Асадов (2)

- Фарфор и керамика (37)

- фильмы (16)

- Фракталы (1)

- Цветы (22)

- фото (11)

- Человек и общество. (23)

- эзотерика (3)

- ювелирные изделия (96)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Создан: 10.04.2020

Записей: 2616

Комментариев: 131

Написано: 4001

Записей: 2616

Комментариев: 131

Написано: 4001

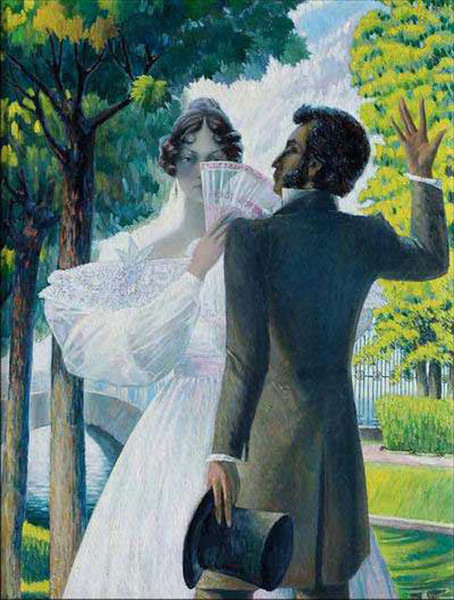

Великая любовь Анны Керн |

Цитата сообщения Мила_Елизарова

Великая любовь Анны Керн.

|

| Рубрики: | Известные люди/Аристократы |

Понравилось: 1 пользователю

| « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |