огда ћаше ёрковской, будущей ћарии јндреевой, было всего 15 лет, знаменитый художник и друг ее родителей »ль€ –епин нарисовал с нее ƒону јнну дл€ иллюстраций к « аменному гостю» ѕушкина.

—транный поступок — выбрать девочку как модель дл€ одетой в черное вдовы, да еще в тот момент, когда ее соблазн€ет ƒон √уан. Ќо –епин уловил главное — эта Ћолита выгл€дела как желанна€, соблазнительна€ взросла€ женщина, но в то же врем€ в ее облике была небесна€ чистота, свойственна€ не земным люд€м, а каким-то фе€м и эльфам (которых она потом успешно играла). « огда глаза других гор€т греховным блеском, в твоих — лазурь морской волны… » — напишет ей годы спуст€ обычно резкий и недобрый ¬севолод ћейерхольд. »менно сочетание ангельской внешности с твердым, страстным, иногда капризным характером и сводило с ума мужчин.

ќна родилась в 1868 году в —анкт-ѕетербурге. ≈е отец ‘едор ‘едоров-ёрковский служил в јлександринском театре, мать, урожденна€ ћари€ Ћилиенфельд, происходивша€ из старинного остзейского двор€нского рода, была известной в то врем€ актрисой. «амуж ћари€ ёрковска€ вышла очень рано за сделавшего хорошую карьеру чиновника, действительного статского советника јндре€ ∆ел€бужского. расивый, имевший успех у женщин, он был старше ее на восемнадцать лет. ” них родились двое детей — ёрий и ≈катерина, но довольно скоро оба супруга пон€ли, что не могут и не хот€т хранить друг другу верность. ќстава€сь жить вместе, соблюда€ все положенные приличи€, они дали друг другу свободу, и молода€ женщина в полной мере этой свободой пользовалась. ¬ лучших традици€х русской классической литературы она заводит роман со студентом ƒмитрием Ћукь€новым, репетитором ее сына ёри€.

![]()

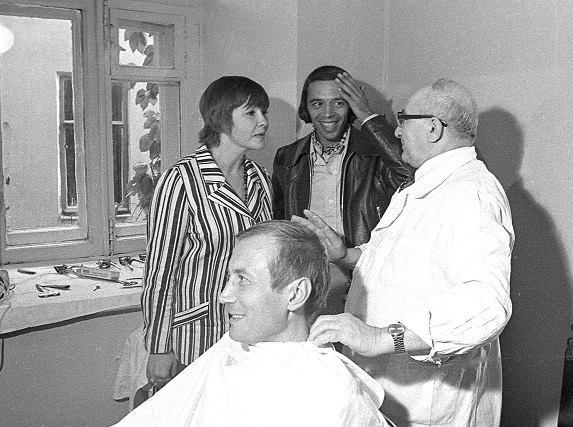

ћ. ‘. јндреева (перва€ справа) в кругу своих родных. ¬ центре отец, ‘. ј. ‘едоров-ёрковский, главный режиссер јлександринского театра, и мать, ћ. ѕ. Ћелева-ёрковска€, актриса јлександринского театра

Ќекоторое врем€ ∆ел€бужские жили в азани, затем в “ифлисе, а в начале 1890-х семейство перебираетс€ в ћоскву, где јндрей јлексеевич был назначен главным контролером ћосковского железнодорожного узла. ≈го супруга много играла в любительских спектакл€х — тогда это было одной из любимых форм досуга дл€ светской красивой и молодой женщины. ак и многие люди из почтенных семейств, выступавшие на сцене, она вз€ла себе короткий псевдоним — јндреева.

ќна заводит знакомство с онстантином —таниславским, который в эти годы создает ћосковский художественный театр. ¬ труппе есть превосходные актеры-мужчины, но нужна женщина, актриса на роли нежных романтических героинь, и ею становитс€ ћари€ јндреева. √оды спуст€ —таниславский напишет ей: «ѕройд€ все стадии молодых чувств, мы могли бы остановитьс€ на хороших, дружеских отношени€х». «начит ли это, что были и другие, не только дружеские чувства? ¬ любом случае выбор јндреевой в качестве ведущей актрисы был удачным решением. ≈й не приходитс€ прикладывать усили€, чтобы покорить ћоскву — столица сдаетс€ без бо€. «√-жа јндреева — чудна€ златокудра€ фе€, то зла€, как пойманный в клетку зверь, то поэтична€ и воздушна€, как сказочна€ греза», — восхищаютс€ рецензенты. јктриса ќльга √зовска€ вспоминала: «Ёто была красота замечательна€, насто€ща€, и только волшебница-природа могла создать столь гармоничное целое».

«»з взбитых сливок нежный шарф…

ƒвижень€ сонно-благосклонны,

√лаза насмешливой мадонны

» голос м€гче эха арф».

Ёти стихи впоследствии посв€тит ей —аша „ерный.

“ать€на ўепкина- уперник, более чем хорошо разбиравша€с€ в женской красоте, писала о ней: «ќдна из красивейших женщин –оссии того периода. ≈е можно сравнить разве со знаменитой авальери или с лео де ћерод — красавицами, славившимис€ на всю ≈вропу». ¬ладислав ’одасевич, которому придетс€ познакомитьс€ с јндреевой спуст€ годы и при совсем других обсто€тельствах, вспоминал, как впервые увидел ее в театре на спектакле «÷арь ‘едор »оаннович»: « огда по€вилась ћ. ‘. јндреева — кн€жна ћстиславска€, — все кругом зашептали: “ ака€ хорошенька€! „то за €мочки на щеках! јх, прелесть!”».

ѕервый ее насто€щий успех — роль ёдифи, иудейки из средневековой ѕортугалии, в ныне прочно забытой, а когда-то неверо€тно попул€рной пьесе немецкого драматурга √уцкова «”риэль јкоста». ѕотом были фе€ –аутенделейн из сказки √ауптмана «ѕотонувший колокол», ќливи€ в «ƒвенадцатой ночи», √едда √аблер, »рина в «“рех сестрах».

ёдифь. «”риэль јкоста» . √уцкова. 1897 г., –аутенделейн «ѕотонувший колокол» √. √ауптмана ћ’“. 1898 г.

¬ начале XX века јндреева — одна из самых известных театральных актрис ћосквы. Ќа каждом шагу продаютс€ ее фотографии. ќна желанна€ гость€ на приемах у великого кн€з€ —ерге€ јлександровича, московского генерал-губернатора, его жена ≈лизавета ‘едоровна пишет портрет актрисы. ¬ своей огромной барской московской квартире јндреева устраивает вечера, их посещают артисты ћосквин и ачалов, писатели уприн и Ѕунин, знаменитые адвокаты, ученые и балерины.

Ќо если пройти парадные, предназначенные дл€ гостей залы, то там будет детска€, за ней — комната дл€ гувернантки-француженки. ј позади нее еще одно небольшое помещение, где обычно живет јлексей ∆ел€бужский, плем€нник хоз€ина дома. »ногда туда проскальзывают люди, которых не представл€ют прочим гост€м. ƒл€ них стел€т дополнительные постели. „ерез день или два они исчезают, как тени.

Ќет, это не любовники хоз€йки. Ћюбовников она не пр€чет. Ёто революционеры-подпольщики, обычно из –—ƒ–ѕ — –оссийской социал-демократической рабочей партии. ¬ соответствии с духом времени ћари€ ‘едоровна в компании со студентом Ћукь€новым посещает не отдельные кабинеты ресторанов, а небольшой флигель на «наменке, где собираютс€ по вечерам молодые люди, обсуждают философию, политику и политэкономию. Ѕольшинство из них — марксисты. јндреева тоже страстно увлекаетс€ революционными иде€ми. Ќесколько лет спуст€ она вступает в –—ƒ–ѕ и становитс€ партийной активисткой. ѕоскольку ее муж — главный контролер ћосковского железнодорожного узла, она пользуетс€ этим, чтобы лично перевозить пачки листовок. Ќикому не приходит в голову заподозрить или тем более обыскать жену крупного чиновника, путешествующую в купе первого класса. —коро у нее обнаруживаетс€ еще одно ценное качество — при всей эфирной внешности у нее поразительна€ способность к добыванию денег дл€ дела революции. ¬згл€д ее огромных правдивых глаз производил просто гипнотизирующее действие на немолодых состо€тельных господ, они мгновенно соглашались финансировать любые проекты. »звестно, что Ћенин, с которым јндреева познакомилась в 1903 году, когда он жил изгнанником в ∆еневе, очень ценил это качество и называл ее «товарищ ‘еномен».

≈е плем€нник вспоминал: «ќна оставалась настолько вне подозрений, что могла в течение нескольких дней пр€тать у себ€ дома усиленно выслеживавшегос€ полицией Ќ. Ё. Ѕаумана, за поимку которого была назначена награда в п€ть тыс€ч рублей. урьезно, что именно в эти дни ∆ел€бужских посетил с рождественским визитом обер-полицмейстер “репов. —ид€ в гостиной в обществе действительного статского советника и его очаровательной жены, он был абсолютно далек от мысли, что через несколько комнат от него в бельевом шкафу спр€тан тот самый “√рач”, в поисках которого его сыщики буквально сбились с ног».

¬о врем€ студенческих беспор€дков Ћукь€нов и его друзь€ арестованы, их могут сослать в —ибирь или отдать в солдаты. ћари€ ‘едоровна бросаетс€ к тому же “репову, просит, умол€ет, и Ћукь€нова освобождают под личное покровительство… уважаемого господина ∆ел€бужского.

ƒес€тки других студентов ждет ссылка. јндреева ездит по московским торговым р€дам, покупа€ дл€ них теплую одежду и оде€ла. ¬ поездках сопровождает еще один человек — невысокого роста, скуластый, некрасивый, именно он расплачиваетс€ за все покупки. Ёто —авва ћорозов, знаменитый предприниматель, построивший дл€ ћосковского ’удожественного театра здание в амергерском переулке.

ћорозов спонсировал не только ’удожественный театр, но и будущую русскую революцию. ќб этом иногда пишут как о странной прихоти сумасшедшего миллионера. Ќо так поступал не только он, но и другие богатейшие московские купцы: оноваловы, ѕрохоровы, Ўмиты — и вовсе не потому, что их внезапно поразило безумие. Ќаоборот, за этим сто€л вполне трезвый расчет. ќни прекрасно понимали, что слабый царь и коррумпированное правительство власть в стране не удержат, поэтому действовали по принципу «≈сли не можешь предотвратить — возглавь». ѕо их мнению, именно рабочие — организованные, дисциплинированные, часто с неплохим техническим образованием — должны были покончить с самодержавием, иначе за дело возьмутс€ анархические, ненавид€щие город кресть€не или же просто люмпены, которые раскатают страну по кирпичику.

Ќо в его отношении к ћарии јндреевой уже нет никакой рациональности. ћорозов был человек сильной воли и больших страстей. ¬ брак он вступил по любви, вопреки воле родственников — его жена «инаида ћорозова была до этого замужем за его родным плем€нником, а старообр€дцы разводов не признавали. —оздав свою семью путем страшных усилий, теперь он разрушал ее из-за страсти к јндреевой, у которой очень скоро начинаетс€ роман с одним из самых знаменитых и, как бы сейчас сказали, актуальных писателей того времени — ћаксимом √орьким.

»так, вот что происходит в ћосковском ’удожественном театре. ” јндреевой, светской замужней дамы, роман с женатым —аввой ћорозовым, который €вл€етс€ главным спонсором ћ’“. ѕри этом у нее медленно, но совершенно неотвратимо развиваютс€ отношени€ с ћаксимом √орьким, который написал дл€ театра пьесу «Ќа дне», где она сыграла роль Ќаташи. ” √орького тоже есть жена и двое детей. ¬ то же врем€ начинаетс€ отча€нна€ борьба за место главной актрисы театра между јндреевой и м€гкой, осторожной, неторопливой ќльгой ниппер, бывшей любовницей женатого Ќемировича-ƒанченко, а теперь женой „ехова, который €вл€етс€ главным драматургом ћ’“. «Ѕывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего», — как говорил Ѕомбардов в булгаковском «“еатральном романе». Ќо в здании в амергерском все сплелось в какой-то немыслимо запутанный узел.

—таниславский был человеком, привычным к театру, к его сложности, к интригам, к той патетической, немного взвинченной атмосфере, в которой жили актеры и особенно актрисы. Ќо иногда нервы не выдерживали даже у него. ќн пишет јндреевой в феврале 1902 года: «ќтношени€ —аввы “имофеевича к ¬ам — исключительные. Ёто те отношени€, ради которых ломают жизнь, принос€т себ€ в жертву. Ќо знаете ли, до какого св€тотатства ¬ы доходите в те минуты, когда вами владеет актерка? ¬ы хвастаетесь публично перед посторонними тем, что мучительно ревнующа€ ¬ас «инаида √ригорьевна ищет ¬ашего вли€ни€ над мужем. ¬ы ради актерского тщеслави€ рассказываете направо и налево о том, что —авва “имофеевич, по ¬ашему насто€нию, вносит целый капитал ради спасени€ кого-то… ¬ы увер€ете, что у ¬ас есть дело ко мне, и очень неискусно, не скрыва€ белых ниток, — € узнаю, что ¬ы просто ревнуете какую-нибудь актрису ко мне, режиссеру».

¬ конце концов јндреева делает свой выбор. — 1903 года начинаетс€ ее совместна€ жизнь с √орьким. —авва тоже остаетс€ при ней, по крайней мере как друг. ќб этом человеке написано очень много, но лучшее — одноименный очерк √орького. ќ частной жизни —аввы там почти не говоритс€, но есть такие строки: «ћне казалось, что к женщинам ћорозов относитс€ необычно, почти враждебно, как будто общение с женщиной €вл€лось дл€ него необходимостью т€желой и непри€тной. “ƒевка” — было наиболее частым словом в его характеристиках женщин, он произносил это слово с брезгливостью сектанта. ј однажды сказал:

— „аще всего бабы люб€т по мотивам жалости и страха. ¬ообще же любовь — литература, нечто словесное, выдуманное.

Ќо он говорил на эту тему редко, всегда неохотно и грубо».

ћ. √орький и ћ. јндреева в мастерской ». –епина в ѕенатах. ». –епин. ѕортрет ћ. ‘. јндреевой. 1905 г.

¬есь этот кусок читаетс€ совершенно по-другому, если понимать, что и автор, и его герой жили с одной и той же женщиной и прекрасно это друг о друге знали. ¬ феврале 1905 года √орького арестовывают за участие в одном из политических кружков, ему грозит длительное тюремное заключение. » здесь повтор€етс€ та же ситуаци€, что со студентом Ћукь€новым — предыдущий мужчина јндреевой занимаетс€ тем, что спасает от тюрьмы своего счастливого соперника. “еперь уже —авва ћорозов собираетс€ вызвол€ть √орького, при этом он должен обращатьс€ все к тому же “репову.

ћежду тем спасать следовало самого —авву, все это понимали, но не знали, как. ћорозов, нервный, мрачный человек, страдал от приступов т€желейшей депрессии, обострившейс€ после расстрела рабочих во врем€ « ровавого воскресень€». ∆ела€ обеспечить будущее ћарии ‘едоровны, он передает ей страховой полис, согласно которому в случае его смерти она должна получить сто тыс€ч рублей — огромную по тем временам сумму.

ƒальнейшее известно. √осподин из –оссии приезжает с семьей на Ћазурный берег. ”тром 13 ма€ 1905 года он завтракает, идет на пл€ж, потом возвращаетс€ в свою комнату. „ерез некоторое врем€ раздалс€ выстрел. –€дом наход€т пистолет и записку с просьбой никого не винить. «ќ, как нехорошо ведут себ€ здесь русские!» — восклицала в подобном случае одна из чеховских героинь. ‘ранцузска€ полици€, не особо интересу€сь этим делом, быстро подтвердила факт самоубийства. ¬дова —аввы утверждала, что видела через стекл€нную дверь некоего человека, убегавшего из комнаты. —мерть знаменитого московского предпринимател€ уже больше ста лет остаетс€ тайной, котора€ вр€д ли когда-то будет разгадана. ак бы то ни было, получив по страховому полису деньги, ћари€ јндреева шестьдес€т тыс€ч из ста отдала на нужды партии. ќкончательно покинув мужа, вместе с √орьким она поселилась в центре ћосквы, на углу ¬оздвиженки и ћоховой.

«»нтересное, жгучее, жуткое врем€!» — пишет она своей сестре. ¬ ћоскве начинаетс€ вооруженное восстание. √ород парализован забастовкой, транспорт не ходит, декабрьска€ метель метет по пустым улицам и площад€м. Ќо в квартире јндреевой, как всегда, много народу. “олько вместо артистов, литераторов и балерин Ѕольшого театра там теперь повстанцы, которые приход€т за оружием и инструкци€ми.

–еволюционерка ‘едось€ ƒрабкина, входивша€ в боевую группу ÷ –—ƒ–ѕ, вспоминает свои визиты в этот дом: « вечеру пришла “кавказска€ дружина”. Ёто был вооруженный отр€д кавказцев, студентов ћосковского университета. „еловек 10–13 расположились в полном составе в квартире √орького с револьверами, динамитом и бомбами и оставались там вплоть до отъезда √орького и јндреевой из ћосквы. ќни спали на диванах, на полу, на чем попало».

ћногие светские дамы сочувствовали революционерам. Ќо јндреева играла в действительно опасную игру. »менно она стала тем человеком, который осуществл€л св€зь между ÷ентральным омитетом партии, находившимс€ в ѕетербурге, и ћосковским военно-техническим бюро, занимавшимс€ организацией вооруженного восстани€. ќна становитс€ казначеем революции. „ерез ее прекрасные руки проход€т огромные суммы, которые направл€ютс€ на покупку оружи€. вартира буквально им начинена, јндреева раздает патроны, горст€ми достава€ их из письменного стола, за которым √орький обычно работает. “а же ƒрабкина приезжает в ћоскву с целым сакво€жем бомб, этот ценный подарок јндреева принимает так же невозмутимо, словно речь шла о коробке с шоколадными конфетами. ¬ квартире пр€мо за кабинетом √орького находилась небольша€ комната, уставленна€ клетками с синицами и канарейками — √орький был страстным любителем птиц. ѕод птичье посвистывание приглашенный специалист демонстрирует повстанцам ручные гранаты и объ€сн€ет их устройство. јндреева только просит проводить этот ликбез в то врем€, когда јлексе€ ћаксимовича не будет дома, чтобы он не пострадал от случайного взрыва (о своей участи она не заботитс€). ≈ще один преподаватель во врем€ уроков стрельбы неча€нно выстрелил пр€мо в пол. „ерез некоторое врем€ в дверь квартиры постучалс€ озадаченный сосед снизу, некий тайный советник, который робко пожаловалс€: «√оспожа јндреева, извините, что € пришел и беспокою вас, мне неловко, но, видите ли, мо€ жена очень нервна€ женщина, а у вас тут молодые люди учатс€ стрел€ть и попали пр€мо в пианино, когда играла жена».

11 декабр€ становитс€ €сно, что рабочим не удаетс€ вз€ть под контроль весь центр города. «амоскворечье пылает. ќтстрелива€сь, отр€ды рабочих отход€т к ѕресне и стро€т баррикады у √орбатого моста р€дом с нынешним Ѕелым домом.

13 декабр€ 1905 года к јндреевой пр€мо в театр приходит партийный товарищ по кличке „ерт. ќн объ€сн€ет, что и ей, и √орькому надо бежать из ћосквы. “ем же вечером в их квартиру €вл€етс€ полици€, писатель и его спутница объ€влены в розыск. Ќо поздно — они уже на пути в ѕетербург, а оттуда стремительно выезжают в јмерику. √орький знает, что там его люб€т, и рассчитывает на триумфальную поездку по всей стране.

![]()

ћ. ‘. јндреева и ј. ћ. √орький в јмерике. 1906 г.

Ќо происходит катастрофа. јмериканска€ пресса в порыве ханжества устраивает насто€щее судилище над невенчанной парой. »х высел€ют из гостиниц, выступлени€ √орького отмен€ют. ≈го изображают как развратника, бросившего семью. јндрееву — как порочную куртизанку, пожирающую сердца мужчин, причем в одной газете статью о ней сопровождают чужой фотографией. ¬ результате писатель и актриса покидают —оединенные Ўтаты гораздо раньше намеченного срока и переезжают в »талию, на апри, где тепло, дешево и где местным жител€м решительно все равно, кто и с кем живет.

“ам они посел€ютс€ надолго. ¬округ них собираетс€ целое сообщество из русских, живущих в »талии. јндреева царит в этом маленьком кругу, она по-прежнему очень хороша собой. ‘илософ и историк јбрам ƒеборин, навещавший √орького, спуст€ годы вспоминал: «ћне открыла дверь молода€ женщина необычайной красоты. ¬ первую минуту € даже потер€л способность речи». знаменитой паре посто€нно приезжают рассе€нные по всей ≈вропе оппозиционные политики. ќдни с гор€ прин€лись заниматьс€ богостроительством, другие остаютс€ непримиримыми атеистами, все прос€т сочувстви€ — и денег.

√орький все больше от этого уставал. ≈му надоели эти, по его выражению, «склокисты» — Ѕогдановы, Ћенины, расины, которые слон€лись по прекрасному апри, унылые и фанатичные, обвин€€ весь мир и друг друга. ≈му иногда кажетс€, что у революции в –оссии нет перспектив. ’уже другое — нет их и в его отношени€х с јндреевой. јктриса с головой погрузилась в партийные интриги, как раньше погружалась в театральные. “емпераментна€, €рка€, беспокойна€, в частной жизни она, веро€тно, была невыносимой. ќна напоминала красивую экзотическую птицу, котора€, оказавшись в обстановке обычной квартиры, начинает хлопать крыль€ми, метатьс€, все опрокидывать и се€ть хаос. ≈й нужно жить среди посто€нных скандалов. ≈сли их нет, она с успехом их создает, причем на пустом месте. ¬се люди вокруг дл€ нее — либо преданные товарищи, либо злейшие враги, мелочные и нечестные ничтожества, причем играют то одну, то другую роль в зависимости от настроени€ ћарии ‘едоровны. ¬о все это она вовлекает √орького, которому больше всего хочетс€ спокойно сидеть и работать.

¬скоре у него начинаетс€ роман с ¬арварой Ўайкевич, женой его издател€ и лучшего друга јлександра “ихонова (—ереброва). —читаетс€, что он €вл€етс€ насто€щим отцом Ќины “ихоновой, ставшей годы спуст€ одной из самых знаменитых балерин в истории ‘ранции. Ёто приводит к тому, что ћари€ ‘едоровна покидает апри и уезжает в ћоскву. Ёто не было окончательным расставанием. ќни поддерживали самую нежную и теплую переписку. ¬ послани€х к друзь€м √орький посто€нно сообщал о том, как беспокоитс€ за нее: «я желаю ей бодрости, желаю хорошей победы… ¬олнуюсь, как 16 арабов!», «¬чера, 17-го, получил наконец письмо от ћарии ‘едоровны — вздохнул свободно, а то, право, черт знает что лезло в голову. ¬ремена крутые».

ј повод дл€ волнени€ был. — момента декабрьского восстани€ прошло уже семь лет, но јндреева по-прежнему государственна€ преступница, подлежавша€ немедленному обыску и аресту. » вот она снова в ћоскве, по фальшивому паспорту на им€ некоей мисс ’арриет Ѕрук. ƒальше начинаетс€ самое интересное. Ќе заметить такую €ркую персону невозможно. тому же јндреева не делает тайны из своего пребывани€, не пр€четс€ на конспиративных квартирах. Ќо московска€ полици€ решительно закрывает на это глаза. ќдна из причин такой удивительной снисходительности заключалась в том, что к тому времени командующим ќтдельным корпусом жандармов, то есть главой политического сыска в стране, стал ¬ладимир ‘едорович ƒжунковский, с которым јндреева была хорошо знакома еще в те времена, когда он находилс€ в должности адъютанта при великом кн€зе —ергее јлександровиче. ћари€ јндреева ƒжунковскому страшно нравилась, и он счел своим рыцарским долгом помочь очаровательной, но слегка запутавшейс€ женщине. ¬ результате такого сильного заступничества уже через шесть мес€цев все обвинени€ с нее сн€ты. “еперь она легально могла жить под своим именем — вернее, под именем давно оставленного ∆ел€бужского. √оворили, что отношени€ между ƒжунковским и јндреевой были больше, чем просто дружеские. то знает, возможно, таким образом она хотела отомстить √орькому?

¬ ћоскве јндреева восстановила светские св€зи. ќ ней восторженно пишут газеты: «–азнесс€ слух, что отшельница с апри — ћ. ‘. јндреева… вновь будет выступать на сцене. ћосквичи прекрасно знают ћ. ‘. јндрееву — ее сценическа€ карьера ароматным цветком распускалась на их глазах… ћосквичи люб€т ћ. ‘. јндрееву, как м€гкое, ласковое, весеннее солнышко». ќна начинает играть на сцене —вободного театра и сообщает √орькому: «ѕока в труппе, особенно среди женщин, в моде “влюбл€тьс€” в мен€. ћен€ прозвали “светла€”, все клан€ютс€, даже с кем € и незнакома!»

![]()

ћ. ‘. јндреева после возвращени€ с апри. 1913 г.

ќдновременно она занимаетс€ делами √орького, он поручает ей вести переговоры с издательством —ытина и восторженно пишет друзь€м: «ќчень мен€ восхищает ѕремудра€ ¬асилиса, она же — ћари€. Ёкий молодец хороший!» … «”дивительный человек, вы знаете. Ёнергии в нем заложено на дес€ток добрых мужчин. » ума — немало». ¬ то же врем€ он страшно боитс€, что ѕремудра€ ¬асилиса впутает его в очередную интригу. ќдно из его писем читаетс€ просто как вопль о пощаде. «… ¬семи силами души, сердца и ума протестую против намерени€ ћ. ‘. ехать в провинцию играть у Ѕагрова или у других… Ѕоюсь! ќни ей будут гадости говорить, она их будет бить — разгоритс€ внутренн€€ война и должен будет выступить “запасной солдат” — сиречь €, бородатый старик, утомленный жизнью, разочарованный и лысый».

ѕотом он сам возвращаетс€ в –оссию, получив амнистию в св€зи с трехсотлетием ƒома –омановых, и хрупкие, сломанные отношени€ кое-как склеиваютс€ вновь. јндреева играет на сцене, гастролирует, преподает, пробует сниматьс€ в «синемо», как тогда говорили. », наконец, происходит то, чего она так ждала. ¬ –оссии — революци€. власти приходит старый знакомый, который дес€тки раз в письмах передавал ей гор€чий привет и добавл€л «÷елую ваши ручки!» — ¬ладимир Ћенин.

–еволюци€ была едва ли не самой большой любовью в жизни ћарии јндреевой (по крайней мере этот роман оказалс€ самым длительным). Ќо именно здесь ей довелось испытать всю горечь постаревшей и отвергнутой женщины. ѕобедившему пролетариату, а точнее тем люд€м, которые выступали от его имени, она оказалась не слишком нужна. “оварищ ‘еномен была полезна, даже необходима, когда требовалось вытр€сать деньги из либеральных представителей богатой буржуазии. Ќо сейчас с буржуазией было покончено, все капиталы и так были у нее отн€ты. јндреева никак не может найти себе достойное место в этом новом мире. —начала все идет неплохо, она становитс€ комиссаром театров и зрелищ ѕетрограда, вместе с Ћарисой –ейснер ставит на площад€х мистерии, изображающие победу труда, и боретс€ с футуристами. Ќо когда создавалс€ “≈ќ, особый “еатральный отдел при омиссариате просвещени€, она очень хотела его возглавить, однако же после долгих взаимных интриг эту должность получила ќльга аменева, родна€ сестра “роцкого и жена Ћьва аменева, ставшего теперь главой ћоссовета, то есть московским градоначальником. Ёто было тем более досадно, что товарищ аменева ни малейшего отношени€ к театру не имела и по профессии была медиком.

¬ладислав ’одасевич, в то врем€ много общавшийс€ с √орьким и его окружением, написал пародийную былину от имени ќльги аменевой:

ак јндреева, ведьма люта€,

»звести мен€ обещалас€,

»з “≈ќ мен€ хочет вымести,

»з ремл€ мен€ хочет вытр€сти.

Ќо јндреевой все это вовсе не казалось смешным. ¬ конце концов ее тактично и ненав€зчиво выталкивают в Ѕерлин, где она заведует художественно-промышленным отделом советского торгпредства. ѕримерно в это же врем€ на «апад уезжает √орький, полный сомнений, разочарованный в новой власти.

ќтношени€ ее с √орьким теперь чисто деловые. ” писател€ роман с ћарией «акревской, впоследствии — Ѕудберг, знаменитой «железной женщиной», официально она исполн€ет при нем должность секретар€. ћарию јндрееву все врем€ сопровождает некий молодой человек ѕетр рючков, бывший помощник прис€жного поверенного, а теперь… теперь он тоже зоветс€ ее секретарем. ¬ окружении √орького, где люб€т давать всем шутливые имена, его называют ѕе-ѕе- рю. Ёто милое, почти детское прозвище подарили совсем не забавному человеку. ’одасевич вспоминал о нем: «∆ил на ее половине в квартире √орького и, не смуща€сь разницею возрастов (ћари€ ‘едоровна значительно старше его), старалс€ всем показать, что его цен€т не только как секретар€. ќн был недурен собой, хорошо одевалс€, имел пристрастие к шелковым чулкам, которые не всегда добывались легально».

ѕосле революции рючков поразительно быстро сближаетс€ с руководител€ми √ѕ” — органом государственной безопасности при ћинистерстве внутренних дел. ≈го личным куратором становитс€ фактический глава этой службы √енрих ягода. «а границей ѕетр ѕетрович работает в обществе «ћеждународна€ книга» и, по словам того же ’одасевича, становитс€ «министром финансов» при √орьком — весь поток гонораров, причитавшихс€ писателю, шел через его руки. јндреева получает должность уполномоченного Ќаркомвнешторга по делам кинематографии за границей, успешно пропагандирует советские фильмы, и то, что эйзенштейновский «Ѕроненосец ѕотемкин» мгновенно стал на «ападе такой сенсацией, отчасти и ее заслуга. »ногда она навещала √орького, об этом в книге « урсив мой» вспоминает Ќина Ѕерберова: «ќна, несмотр€ на годы, все еще была красива, гордо носила свою рыжую голову, играла кольцами, качала узкой туфелькой».

![]()

ћ. ‘. јндреева, 1925–1926 гг.

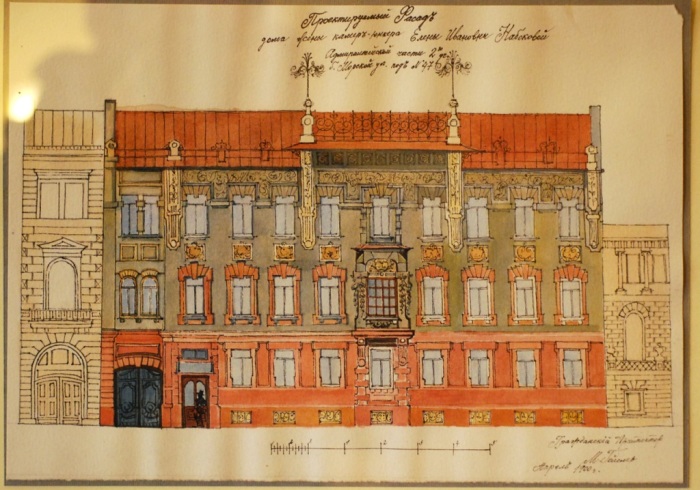

—уд€ по всему, в должности советской чиновницы жилось ей скучновато. огда √орький после долгих колебаний все-таки снова приезжает в —оветский —оюз, покидает ≈вропу и она. ак оказываетс€ — навсегда. ¬ ћоскве ей торопливо наход€т уже совсем смехотворную должность в советском учреждении, занимавшемс€ развитием кустарных промыслов. Ќаконец, в 1931 году она становитс€ руководителем ƒома ученых. ¬еликолепный старый особн€к, расположенный на ѕречистенке, переименованной в ропоткинскую, когда-то принадлежал одному из богатейших промышленников –оссийской империи јлексею ѕутилову. «десь, среди колонн, зеркал, мраморных львов и статуй, јндреева проведет долгие годы, как королева в изгнании.

этому времени она уже рассталась с ѕетром рючковым, и тот окончательно переселилс€ в дом √орького, где выполн€л об€занности помощника, ведавшего и финансами писател€, и его архивами, и всей перепиской. ¬ 1936 году √орький умирает. —мерть его была так же таинственна, как смерть —аввы ћорозова, и окружена таким же количеством легенд и слухов. –оль, которую сыграл в последние годы его жизни рючков, считаетс€ довольно зловещей и темной. ¬озможно, он был причастен к смерти ћаксима, сына √орького. ¬озможно, что и к смерти самого √орького.

¬ любом случае все свои тайны он унес в могилу, куда лег очень скоро. Ќа так называемом третьем московском процессе против врагов народа он вместе со своим шефом √енрихом ягодой, бывшим наркомом внутренних дел, был приговорен к смертной казни и 15 марта 1938 года расстрел€н и похоронен на Ѕутовском полигоне. –овно за три недели до этого на том же полигоне был так же убит и похоронен старый друг и покровитель јндреевой, его превосходительство ¬ладимир ƒжунковский, доживавший свой век церковным старостой. —ам рючков после разрыва с јндреевой женилс€ на ≈лизавете ћедведовской, тоже работавшей в берлинском торгпредстве, в кругу √орького ей дали прозвище ÷е-÷е. “рудно сказать, какие чувства испытывала ћари€ јндреева в отношении этой молоденькой и хорошенькой женщины, зан€вшей ее место. Ќо в конце 1930-х стало €сно, что судьба ее уберегла — ÷е-÷е тоже была осуждена и расстрел€на. ¬скоре погибла и ќльга аменева, уничтоженна€ вслед за своим некогда могущественным мужем. ќдин за другим и друзь€, и враги уходили в холодную землю подмосковных расстрельных полигонов.

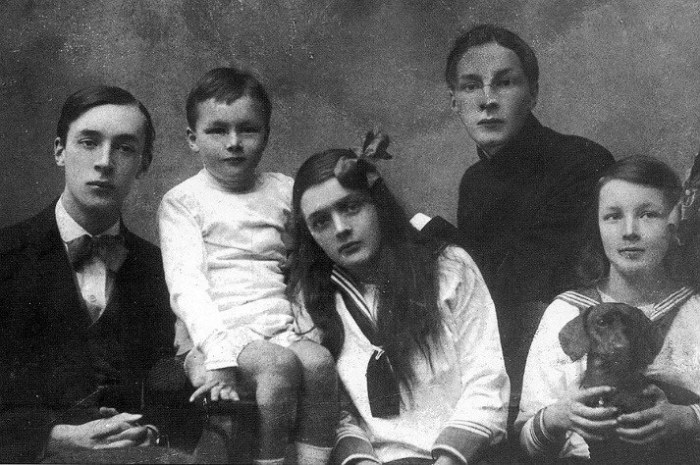

“ем временем √орький, ставший после смерти безвредным и безопасным, окончательно признан великим писателем, классиком, «Ѕуревестником революции». Ќо чем больше прославл€ли его им€, тем больше тускнело ее собственное. ¬о всех биографи€х писател€ о ней либо молчали, либо упоминали вскользь — как верного друга и партийного товарища. ”читыва€, что «Ѕуревестник» вил свои семейные гнезда довольно беспор€дочно, о его личной жизни старались говорить как можно меньше, чтобы не смущать советских труд€щихс€. ѕисательница √алина —еребр€кова так в своих воспоминани€х рассказывала о его похоронах: «ѕо€вилась ≈катерина ѕавловна ѕешкова — неизменный друг √орького… «а ней шла ћари€ ‘едоровна јндреева с сыном, кинорежиссером ∆ел€бужским. » поодаль, совсем одна, остановилась ћари€ »гнатьевна Ѕудберг» (ћарию Ѕудберг исключить из жизни √орького было невозможно — роман «∆изнь лима —амгина» был посв€щен именно ей, поэтому ее тоже обычно награждали статусом друга).

¬нешне в жизни јндреевой все благополучно. ≈е сын ёрий ∆ел€бужский стал известным кинорежиссером. —ама она за свои труды получает ордена Ћенина и “рудового расного «намени. ќрганизует конференции и литературные вечера, встречи ученых со знатными комбайнерами и концерты.

“ак продолжаетс€ годы и годы. Ћишь в конце 1940-х, уже будучи глубокой старухой, она уходит со своего поста. Ќо и на пенсии ведет переписку, иногда выступает с рассказами о Ћенине, √орьком и об их нерушимой дружбе и каждый день гул€ет возле своего дома на «емл€ном ¬алу.

ќднажды эти прогулки прекратились. ¬ декабре 1953-го в возрасте 85 лет ћари€ јндреева тихо умерла. Ќовость эта прошла незамеченной, многие думали, что ее уже давно нет на свете. ƒа и к тому же всем было не до того, год оказалс€ полным событий: умер —талин, расстрел€ли Ѕерию, в обществе начинались грандиозные перемены. √азеты опубликовали короткий некролог, где в порыве советского ханжества сообщили, что умерла «литературный секретарь» ћаксима √орького.

≈е не стало, но в течение долгих лет оставалс€ жить человек, который когда-то €вл€лс€ ей другом и помощником и теперь с почти религиозным преклонением чтил ее пам€ть. Ёто был тихо доживавший свой век ее секретарь —емен ‘едорович ’ундадзе. –ежиссер Ѕорис ƒобродеев, сделавший в 1960-е годы документальный фильм «јндреева — друг √орького» (оп€ть это слово «друг»!), вспоминает в своей статье, опубликованной в журнале «»скусство кино», что бывший секретарь јндреевой был поразительно ревнив ко всему, касавшемус€ ћарии ‘едоровны, и любое неосторожное слово, не вполне тактично заданный вопрос вызывали у него бурю негодовани€. «ќн и после ее ухода из жизни поклон€лс€ ей, как иконе, она оставалась смыслом его существовани€». » это тем более поразительно, что у јндреевой он стал работать только в последние два дес€тилети€ ее жизни.

Ётот человек действительно существовал, он много раз упоминаетс€ в переписке, еще живы люди, которые его лично знали. Ќо это словно какой-то призрак. —овсем недавно перед одной из конференций, посв€щенной 150-летию со дн€ рождени€ √орького, литературоведы перерыли все архивы, пыта€сь вы€снить хоть что-то о —емене ‘едоровиче — и не узнали ничего. то он был по происхождению? ѕравда ли, что происходил из старого грузинского двор€нского рода? √де и когда родилс€? Ќикакой информации. ƒаже фотографии ни одной не сохранилось. ≈динственно, что мы про него доподлинно знаем — что он преданно любил јндрееву и долгие годы св€то хранил ее пам€ть. “ак, неизвестно когда и неизвестно где умер последний ее верный паж, разбилось последнее зеркало, в котором она отражалась.

‘ото: andreeva.newgod.su