-Рубрики

- ВСЁ ДЛЯ БЛОГА (155)

- Рамки для текста (14)

- Рамки поздравления (4)

- Рамочки для текста с прокруткой (12)

- * Уроки,помощь на Ли .ру* (6)

- - аватарки , картинки - (31)

- Виджеты (2)

- Картинки комментарии (8)

- Подсказки от Любаши (3)

- Рамочки для видео (1)

- Рамочки от Nata-Leoni (7)

- РУБРИКИ МОЕГО БЛОГА (66)

- Эпиграфы, приветствия, приглашения (5)

- Грамотность (26)

- ДНИ РОЖДЕНИЯ , ЮБИЛЕИ (176)

- С Днём рождения ! (174)

- С Днём рождения , друзья ! (2)

- ЕСЕНИН.С.А. (20)

- Ж.З.Л. (48)

- ИЛЛЮСТРАЦИИ (8)

- ИНТЕРНЕТ , КОМПЬЮТЕР , ТЕЛЕФОН (32)

- ИСТОРИИ (51)

- КАК ЭТО СДЕЛАНО ? (57)

- КИНОЗАЛ (3205)

- СТВ (кинокомпания) (3)

- 20th Century Fox (59)

- Amblin Entertainment[ (16)

- Miramax Films (3)

- Summit Entertainment (4)

- Universal Pictures (42)

- Азербайджанфильм (10)

- Киностудия имени А. Довженко. (62)

- Свердловская киностудия (15)

- ТО «Экран» (33)

- Icon Productions (1)

- Imagine Entertainment (3)

- JuniorFilm (2)

- Lionsgate (10)

- Nickelodeon \ Netflix (5)

- Pixar (2)

- Болгария (3)

- ГДР , ФРГ (51)

- Испания (11)

- История создания фильма (128)

- Кинокомпания «Русское» (3)

- киностудия имени М. Горького (51)

- Новая Зеландия (2)

- Польша (13)

- Узбекфильм (15)

- Франция (99)

- Чехословакия/Чехия (8)

- Buena Vista Pictures Distribution (4)

- Carolco Pictures (1)

- Castle Rock Entertainment (2)

- Columbia Pictures (22)

- DreamWorks Pictures (7)

- Gordon Company (2)

- Largo Entertainment (1)

- Legendary Pictures (5)

- Marvel Entertainment (5)

- Metro-Goldwyn-Mayer (26)

- Netflix (3)

- New Line Cinema (6)

- Orion Pictures (4)

- Paramount Picturesx (26)

- Silver Pictures (6)

- Spyglass Entertainment (2)

- The Walt Disney Company (37)

- Touchstone Pictures (8)

- TriStar Pictures (5)

- Walden Media (3)

- Warner Bros . фильмы (41)

- Австралия (7)

- Авторы песен (61)

- Актёры (267)

- Актрисы (189)

- Англия (49)

- Аудиокниги\радиоспектакли (10)

- Бадди-муви (8)

- Балет (15)

- Беларусьфильм (31)

- Бельгия (2)

- Л.В.Я. (65)

- Биографический фильм (байопик) (79)

- Боевик (125)

- БРАЗИЛИЯ (2)

- Венгрия (2)

- Вестерн (23)

- ВИА , Группы (80)

- видеостудия "ЛиКА" (10)

- Вьетнам (1)

- Ганемфильм (Сирия) (1)

- Грузия (3)

- Дания (2)

- Детективы , криминал (86)

- Дикси (кинокомпания) (1)

- Документальные фильмы (45)

- Зарубежные Исполнители (142)

- Знаменитости (7)

- Индия (27)

- Иностранные фильмы (5)

- Интервью с ... (44)

- ИРИ (31)

- Исполнители (211)

- История (146)

- История песни (183)

- Италия (57)

- К/ст им. Горького \ Межрабпомфильм (48)

- Казахфильм (5)

- Канада (18)

- Кинокомедии (154)

- Кинокомедии СССР (154)

- Киностудия «Артель» (Artel Film Production) (27)

- Киргизфильм (5)

- Китай (3)

- Композиторы , музыканты (118)

- Корея (1)

- Короткометражки (44)

- Куба (1)

- Ленфильм , Второе творческое объедин (104)

- Межрабпом-Русь (9)

- Мексика (6)

- Мистика (8)

- МММ (155)

- Молдова-фильм (3)

- Мосфильм. (167)

- Музыка и песни из ... (137)

- Музыкальный фильм (127)

- Мультипликаторы (6)

- Мультфильмы (50)

- Научно-фантастические фильмы (77)

- Немые фильмы (21)

- Нидерланды (5)

- Норвегия (1)

- Обозрение , критика (378)

- Объединение «Туркменфильм» имени Огузхана (1)

- Одесская киностудия (32)

- Опера\Оперетта (26)

- Пародия\Сатира (18)

- Пеплумы (10)

- Португалия (2)

- Приключения (185)

- Про людей и про войну (33)

- Продюсеры (20)

- Прототип персонажа (15)

- Радио(-передачи)-станции (3)

- Радиопостановки(театр у микрофона) (2)

- Режиссёры (66)

- Роуд-муви (5)

- Румыния (2)

- Русское (кинокомпания) (1)

- Сериалы (90)

- Сказки (177)

- Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД (86)

- Союзмультфильм (139)

- Спорт (31)

- Студия ТРИТЭ (1)

- Сценаристы (26)

- Таджикфильм (11)

- Танцы , история (8)

- Ташкентская(Узбекская) киностудия (5)

- Театр (44)

- Телепередачи (52)

- Триллер (65)

- Турция (4)

- Украина (12)

- Фаворитфильм (1)

- Фантастика (126)

- Фильмография Арнольда Шварценеггера (79)

- Фильмы , сериалы США (74)

- Фильмы Мела Гибсона (4)

- Фильмы о войне (163)

- Фильмы о путешествиях во времени (32)

- ФИЛЬМЫ О\про ЖИВОТНЫХ (154)

- Фильмы Пола Верховена (24)

- Фильмы Роберта Земекиса (27)

- Фильмы СССР , России (104)

- Фильмы-драмы , мелодрамы (632)

- Фильмы-кроссоверы (1)

- Фильмы-робинзонады (5)

- Фрики (2)

- Фэнтэзи (87)

- Централ Партнершип (20)

- Чёрно-белые иностранные фильмы (60)

- Чёрно-белые фильмы России ,СССР (256)

- Швейцария (6)

- Швеция (1)

- Экранизации комиксов (19)

- Экранизации литературных произведений (647)

- Экранизации сказок , былин (92)

- Экранизация мифов (23)

- Экшн (6)

- Эстония ( Таллин ) (8)

- Эстрада (73)

- Югославия (2)

- Ялтинская киностудия (10)

- Япония (5)

- «Северное сияние» (7)

- КЛАССИКА и КЛАССИКИ (72)

- ЛЕРМОНТОВ.М.Ю. (30)

- Музеи (5)

- ОМАР ХАЙЯМ (14)

- ПИСАТЕЛИ / Сказители (96)

- Почему мы так говорим ? (89)

- Почемучкины вопросы (106)

- ПОЭТЫ (59)

- ПРОЗА (75)

- Прототипы литературных\киногероев персонажей (10)

- ПУШКИН Александр Сергеевич (569)

- Аудиозаписи (8)

- Биография (13)

- Друзья\ коллеги\враги (42)

- Женщины (27)

- Иллюстрации (29)

- Истории из жизни (33)

- История создания произведений (25)

- Люди и их влияние (26)

- Песни и романсы на стихи (4)

- По Пушкинским местам (45)

- Проза (5)

- Прототипы героев произведений (16)

- Семья , предки , дети и потомки (71)

- Сказки (6)

- Сказки для взрослых (9)

- Стихи , поэмы (241)

- Экранизации произведений Александра Пушкина (40)

- СКАЗКИ (404)

- Федина Елена Николаевна (стихи,сказки,фантастика) (231)

- Ira_Shelesnjak (1)

- Абазинские сказки (7)

- Албанские народные сказки (6)

- Беломорские сказки (23)

- Былички - Северные легенды и сказки (3)

- Елена Холодова 2 (18)

- Поморские сказки (10)

- Сказки разных авторов (103)

- СКАЗОЧНИКИ (32)

- СТИХИ (139)

- ТРАУРНАЯ ДАТА (31)

- ФАКТОДРОМ (79)

- ХУДОЖНИКИ (71)

- ЦИТАТЫ (27)

- ШЕКСПИР УИЛЬЯМ (57)

- ЭТИКЕТ (9)

- Юмор (64)

-Цитатник

Всё под рукой | Всё, что нужно начинающему блогеру. ...

Этимология фразеологизма "Ерунда и чепуха на постном масле" - (0)Этимология фразеологизма "Ерунда и чепуха на постном масле" Че...

Бондарчук всегда был убежден: он родился, чтобы снимать кино. - (0)✨ Бондарчук всегда был убежден: он родился, чтобы снимать кино. (2...

Забытые имена советского кинематографа . Мария Сергеевна Виноградова - (0)✨ Забытые имена советского кинематографа . Мария Сергеевна Виноградова ...

ДОМИНО - (0)ДОМИНО ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЗОЛОТОЕ ДЕТСТВО 1. РОДНОЙ ДОМ Солнце село за Голдерск...

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Записей: 5287

Комментариев: 286

Написано: 5940

Ещё одна страничка… |

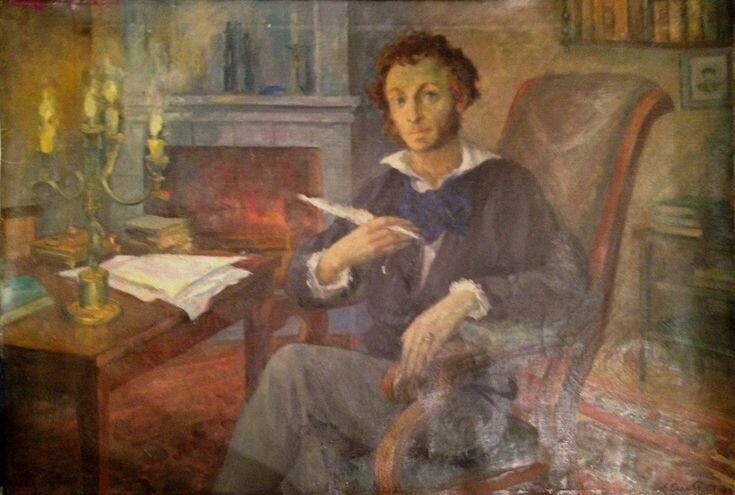

Е.Д.Симкин. Пушкин в Михайловском

Среди писем А.С.Пушкина, написанных весной 1826 года, есть одно, показывающее, до какого состояния дошёл поэт, томящийся в ссылке, переживающий за судьбу друзей и свою собственную. Письмо (оно датировано 3 марта) адресовано П.А.Плетнёву, именно в нём мы читаем отчаянное «Мне не до "Онегина". Чёрт возьми "Онегина"! я сам себя хочу издать или выдать в свет. Батюшки, помогите».

Но есть тут и ещё очень интересная фраза: «Сле-Пушкину дают и кафтан, и часы, и полумедаль, а Пушкину полному — шиш. Так и быть: отказываюсь от фрака, штанов и даже от академического четвертака (что мне следует), по крайней мере пускай позволят мне бросить проклятое Михайловское». О чём и о ком пишет поэт?

В январе 1826 года вышел из печати сборник стихотворений «Досуги сельского жителя», автором которых был крепостной поэт Фёдор Никанорович Слепушкин. В предисловии к сборнику было сказано, что «крестьянин Слепушкин, который воспел свои полевые труды и начертал верную картину сельской жизни, по справедливости заслуживает имя Русского Гезиода». И на Слепушкина буквально посыпались награды: Российская Академия присудила автору «среднюю золотую медаль» в 50 червонцев с надписью: «Приносящему пользу Русскому слову», от Николая I поэт получил в подарок шитый золотом бархатный кафтан, а от каждой из императриц (вдовствующей и «действительной») - золотые часы. Сообщение об этих пожалованиях было помещено в «Северной Пчеле». Часто указывают, что такие императорские милости были не случайны: прошло очень мало времени после восстания декабристов, среди которых, как нам хорошо известно, были поэты, и вот теперь царь противопоставляет мятежным поэтам-дворянам поэта-крестьянина (интересно, что никаких мер к освобождению Слепушкина от крепостной зависимости самодержец не предпринял и выкуплен поэт с семьёй был уже позднее, за три тысячи рублей, а сбор средств был начат княгиней Т.В.Юсуповой).

Ф.Н.Слепушкин в пожалованном кафтане

Пушкин сборник «Досуги сельского жителя» прочёл и ещё раньше, 20 февраля того же года, писал А.А.Дельвигу: «Видел я и Слепушкина, неужто никто ему не поправил "Святки", "Масленицу", "Избу"? у него истинный, свой талант; пожалуйста, пошлите ему от меня экз. "Руслана" и моих "Стихотворений" — с тем, чтоб он мне не подражал, а продолжал идти своею дорогою» (эта просьба поэта была выполнена).

Впоследствии, видимо, Пушкин познакомился со Слепушкиным – точных сведений нет, но, во всяком случае, Б.М.Фёдоров в мае 1828 года записал в дневнике, что Пушкин «сбирается к Слепушкину в Рыбацкое с Мицкевичем» (после выкупа из неволи Слепушкин записался в купцы 3-й гильдии и завел в с. Рыбацком кирпичный завод), а сам Слепушкин поднёс Александру Сергеевичу издание своей «сельской поэмы» «Четыре времени года Русского поселянина» с надписью: «Его Высокоблагородию Милостивейшему Государю Александру Сергеевичу Пушкину! в знак истинного почитания и благодарности приносит сочинитель» (эта книга сохранялась в библиотеке Пушкина).

Но рассказываю я эту историю не только для того, чтобы напомнить о практически забытом поэте, а чтобы рассказать о ещё одном (и тоже не слишком известном) пушкинском творении.

Предположительно к осени 1827 года относится начало стихотворения:

Всем красны боярские конюшни:

Чистотой, прислугой и конями;

Всем довольны добрые кони:

Кормом, стойлами и надзором…

Обычно указывают, что стихотворение неоконченное и не окончательно обработанное, хотя черновик показывает достаточно тщательную работу:

Видимо, это рассказ старого конюха о том, что

Лишь одним конюшни непригожи —

Домовой повадился в конюшни…

По ночам ходит он в конюшни,

Чистит, холит коней боярских,

Заплетает гриву им в косички,

Туго хвост завязывает в узел.

Кажется, перед нами сказка, основанная на старинном предании, опубликованном в книге М.Д.Чулкова «Словарь русских суеверий», где сказано: «Суеверные люди говорят и даже твёрдо убеждены в том, что во всяком доме водится чёрт под именем домового, он ходит в доме по ночам в образе человека, и когда полюбит которую скотину, то оную всячески откармливает, а буде не полюбит, то скотина совсем похудеет и придётся, что называется, не ко двору», «Говорят, что он любимым лошадям заплетает гривы в косы и подкладывает сено,.. но беда лошадям, не имеющим счастия пользоваться благоволением его; у них он расплетает и почти выдёргивает всю гриву», а иногда лошадь находят «всю в поту или в мыле».

Вот и здесь, кажется, описано, как домовой «не взлюбил вороного» и мучит его:

А поутру отопрёшь конюшню,

Конь не тих, весь в мыле, жаром пышет,

С морды каплет кровавая пена.

Во всю ночь домовой на нём ездил

По горам, по лесам, по болотам,

С полуночи до белого света —

До заката месяца .......

Однако очень скоро мы увидим, что перед нами вовсе не проделки домового, а просто «старый конюх, неразумный» не понял происходящего:

Полюбил красну девку младой конюх,

Младой конюх, разгульный парень —

Он конюшню ночью отпирает,

Потихонько вороного седлает,

Полегонько выводит за ворота,

На коня на борзого садится,

К красной девке в гости скачет.

Стихотворение осталось, увы, незаконченным, а сюжет его Пушкин… сообщил Слепушкину, и тот написал стихотворение «Конь и домовой».

Написать-то написал, конечно. Только превратилось у него оно в лёгкую притчу, написанную рифмованным ямбом:

Коня не портит домовой,

Виною конюх молодой,

Который на гнедке летает

К красоткам сельским по ночам!

На посиделках распевает,

Вернётся к утренним часам.

И, как и положено, «злоумышленник» пойман, и порядок восторжествовал:

Поныне тоже говорят,

Случится ль где такое чудо,

Коню от домовова худо,

А смотришь — конюх виноват.

Вот только вся прелесть пушкинского наброска исчезла… И приходится снова домысливать – куда повернулся бы сюжет? Может быть, предполагалось продолжение? Возможно, мы получили бы ещё одну повесть о любви? А кроме того, не кажется ли вам, что у «барина» Пушкина стихотворение получилось куда более похожим на народное сказание, чем у крестьянина Слепушкина?

Серия сообщений "Прототипы героев произведений":

Часть 1 - ПЕСНЬ О РУСЛАНЕ. СКРЫТЫЙ ЗАМЫСЕЛ ПОЭМЫ 1

Часть 2 - Каракули государевы

...

Часть 13 - «Подруга весны моей златой»

Часть 14 - «Подруга весны моей златой». Часть 2

Часть 15 - Ещё одна страничка…

Часть 16 - Как Пушкин придумал Царевну-Лебедь и почему у неё месяц под косой

| Рубрики: | ПУШКИН Александр Сергеевич/Стихи , поэмы |

Понравилось: 1 пользователю

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |