-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 122034

Комментариев: 6815

Написано: 130528

Записей: 122034

Комментариев: 6815

Написано: 130528

18 июля родились... |

1881

Анри Пьерон (французское имя — Henri Pieron)

французский психофизиолог, основавший Парижский институт психологии (1921) и Национальный институт труда и профориентации (1928). Родился в Париже. Учился в Сорбонне у Т.Рибо и П.Жанэ. С 1923 года профессор в Коллеж де Франс. В начальный период своей деятельности Пьерон рассматривал психологию как биологическую науку о поведении человека и животных, в которой основным объективным методом исследования является физиологический, гистологический и морфологический анализ мозга. Пьерон исходил при этом из концепции французского физиолога К.Бернара о постоянстве внутренней среды организма. Все психические явления он рассматривал как функциональные элементы приспособительного поведения в определенной среде. Стержень психической жизни — индивидуальный "опыт", механизмы приобретения, переработки и использования которого, а также законы работы психических функций (мышления, восприятия и др.) основаны на рефлексе, нервной ассоциации. В дальнейшем, под влиянием работ французской социологической школы, П. обратил внимание на роль социальных воздействий на психические функции, но при исследовании отдельных психологических механизмов не учитывал конкретной социально-психологической ситуации, в которой протекает деятельность индивида. Основные работы Пьерона посвящены психофизиологии ощущений. Занимался также вопросами филогенеза психики, мозговой локализации психических функций и др. Умер в Париже 6 ноября 1964 года. Сочинения: Technique de psychologie expérimentale, P., 1904; Le problème physiologique du sommeil, P., 1913; Le cerveau et la pensée, 2 éd., P., 1923; L'évolution de la mémoire, P., 1929; De l'actinie a l'homme, t. 1, P., 1958: Psychologie expérimentale, 8 éd., P., 1960; The sensation, 3 ed., L., 1960; L'homme, rienque l'homnne. P., 1967.

1882

Николай Николаевич Воронихин

российский миколог, фитопатолог, альголог и гидробиолог, доктор биологических наук (1934), профессор (1939). Лауреат премии имени В.Л.Комарова (1952). Родился а городе Гатчина, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, в семье известного петербургского педиатра Николая Алексеевича Воронихина. Окончил в 1907 году отделение естествознания физико-математического факультета Петербургского университета. В 1907—1922 годах вёл преподавательскую работу в высших учебных заведениях Петрограда (Ленинграда) и Тифлиса. С 1922 года непрерывно работал в Главном ботаническом саду БИН Академии Наук СССР в Ленинграде: заведующим отделением гидробиологии, с 1939 года — профессором отделения споровых растений. В 1934–1941 годах выступил составителем «Флоры водорослей континентальных водоемов Европейского Севера СССР» с определительными ключами к ней. Участвовал в научных экспедициях в Крыму, на Черноморском побережье Кавказа, на Северном Кавказе, в Грузии, в Ленинградской области, в Карелии, на Кольском полуострове, на Северном Урале, на Алтае, в Якутии. В последние годы жизни в качестве альголога-флориста занимался изучением пресных вод. Участвовал в создании первого в СССР определителя родов пресноводных водорослей. Автор более 165 печатных научных работ. Умер в городе Ленинград, РСФСР, СССР, 18 марта 1956 года. Похоронен на Шуваловском кладбище.

Награды: Орден Трудового Красного Знамени (10 июня 1945). Основные труды: Материалы к флоре грибов Кавказа, Тр. Ботанического музея, 1927; Растительный мир океана, Москва‒Ленинград, 1945; Растительный мир континентальных водоёмов, Москва‒Ленинград, 1953. Таксоны, названные в честь Н.Н.Воронихина: В честь Воронихина назван род сине-зелёных водорослей Woronichinia Elenk. — Воронихиния (от этого названия образовано название семейства Woronichiniaceae Elenk. — Воронихиниевые); В честь учёного названо также несколько таксонов видового ранга. Литература: Голлербах М.М. Памяти Н.Н.Воронихина // Ботанический журнал.. — 1956. — Выпуск 41 (8). — Страницы 1230—1234; Григорьев С.В. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии. — Петрозаводск: Карелия, 1973. — Страницы 76—77. — 269 страниц. — 1000 экземпляров; Прохоренко Н.С. Воронихин Николай Николаевич // Ученые — фондообразователи Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук : Краткий биографический справочник : А—В / научная редакция и составление Е.Ю.Басаргина, И.В.Тункина. — Санкт-Петербург : Реноме, 2018. — Страницы 184—185. — 196 страниц. — (Ad fontes. Материалы и исследования по истории науки ; том 13). — ISBN 978-5-00125-105-7. — doi:10.25990/rn87-0z39.

1882

Артуро Карра (Arturo Carra)

итальянский шахматный композитор. Умер в Болонье 12 ноября 1978 года.

1882

Марчелло Мимми (итал.ьянское имя —Marcello Mimmi)

итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник. Родился в коммуне Кастель-Сан-Пьетро-Терме, Болонья, Эмилия-Романья, Королевство Италия. Епископ Кремы с 30 июня 1930 по 31 июля 1933. Архиепископ Бари с 31 июля 1933 по 30 августа 1952. Архиепископ Неаполя с 30 августа 1952 по 9 июня 1958. Секретарь Священной Консисторской Конгрегации с 15 декабря 1957 по 6 марта 1961. Кардинал-священник с титулом церкви Сан-Каллисто с 12 января 1953 по 9 июня 1958. Кардинал-епископ с субурбикарной епархией Сабины-и-Поджо-Миртето с 9 июня 1958. Умер в городе Рим, Италия, 6 марта 1961 года.

1882

Борис Николаевич Одинцов

русский учёный-почвовед. Родился в селе Дурнево, Можайский уезд, Московская губерния, Российская империя, в семье дворянина, помещика, владевшего имением в подмосковье. В 1903 г. окончил 7-ю московскую классическую гимназию. Поступил в Московский университет на естественное отделение физико-математического факультета. Во время учёбы избрал своей специальностью почвоведение. В 1907 г. Одинцов перевёлся в Петербургский университет, который окончил в 1909 г. с дипломом 1-й степени. Был оставлен на кафедре агрономии для подготовки к профессорскому званию. Ассистент, затем — профессор по кафедре агрономии Петербургского университета. Профессор и проректор Петроградской сельскохозяйственной академии. В 1922 арестован и принудительно выслан за границу в составе большой группы русских учёных на т.н. Философском пароходе. Жил в эмиграции в Чехословакии в Праге. Читал лекции в Пражском институте кооперации, работал в Русском народном университете и Минералогическом институте Карлова университета. В 1945 перед приходом советских войск вместе с семьёй перебрался в Западную Германию. С 1951 жил в Нью-Йорке. Продолжал писать статьи в русской прессе на общественные и научные темы. Состоял членом и товарищем председателя Русской академической группы в США. Умер в городе Глен-Ков, Нассо, штат Нью-Йорк, США, 20 июня 1967 года.Сочинения: «Почвы России и Туркестана» (1915); «Что такое почва?» (1912); «Для чего обрабатывают почву?» (1912); «Удобрение почв» (1916); «Органические вещества почв и их влияние на плодородие» (1924); «Динамическая геология и общее почвоведение» (1928); «Продукты разложения растительных остатков» (1929). Источники: Одинцов Борис Николаевич // Незабытые могилы : российское зарубежье : некрологи 1917—1997 : в 6 томах / Российская государственная библиотека. Отдел литературы русского зарубежья ; составитель В.Н.Чуваков ; под редакцией Е.В.Макаревич. — Москва : Пашков дом, 2004. — Том 5 : Н—П. — Страница 205. — 638 страниц. — 1000 экземпляров. — ISBN 5-7510-0298-9 (том 5); Профессор Б.Н.Одинцов // Записки РАГ в США (Нью-Йорк). — 1967. — Том I. — Страницы 208—210.

1883

Йоханнес Альбрехт Бласковиц (немецкое имя — Johannes Albrecht Blaskowitz)

германский военачальник, генерал-полковник, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми Листьями и Мечами. Родился в Петерсвальде, Восточная Пруссия. В марте 1901 года начал воинскую службу фёнрихом (кандидат в офицеры) в 18-м пехотном полку. Произведён в лейтенанты в январе 1902 года. В 1908—1911 — учился в военной академии, с января 1910 — обер-лейтенант. С февраля 1914 года — капитан, в штабе 111-го пехотного полка. С началом Первой мировой войны — командир роты 111-го пехотного полка, в августе-октябре 1915 года — командир пулемётной роты 3-го егерского полка, с октября 1915 по апрель 1916 года — командир батальона 3-го егерского полка. С апреля 1916 года — на штабных должностях (10-й армейский корпус). Награждён Железными крестами обеих степеней, Рыцарским крестом ордена Дома Гогенцоллернов с мечами, ещё семью орденами, получил знак за ранение. Продолжил службу в рейхсвере. До октября 1924 года — на штабных должностях (майор с января 1922 года), затем — командир батальона 13-го пехотного полка. С апреля 1926 года — подполковник. С февраля 1928 года — начальник штаба 5-й пехотной дивизии, с октября 1929 года — полковник, с декабря 1930 года — командир 14-го пехотного полка. С февраля 1933 по апрель 1935 года — инспектор военно-технических училищ (генерал-лейтенант). С апреля 1935 года — командующий 2-м военным округом (генерал пехоты). С 26 августа 1939 года — командующий 8-й армией. Кампания в Польше, 30 сентября 1939 года награждён Рыцарским крестом, с октября 1939 года — генерал-полковник и главнокомандующий вооружёнными силами на Востоке. 18 ноября 1939 г. генерал Бласковиц выражает свой категорический протест по поводу зверств полиции и зондеркоманд СС в Польше и докладывает об этом Гитлеру. Единственный из генералов вермахта, произведённых по итогам Польской кампании в генерал-полковники, который не стал впоследствии генерал-фельдмаршалом. В мае 1940 года — командующий 9-й армией (на границе с Францией). Затем — в резерве главнокомандования, с октября 1940 года — командующий 1-й армией (на севере Франции). С мая 1944 года — командующий группой армий «Г» (Франция, Эльзас). В октябре 1944 года награждён Дубовыми Листьями (№ 640) к Рыцарскому кресту. В апреле 1945 года — главнокомандующий войсками в Голландии. Награждён Мечами (№ 146) к Рыцарскому кресту с Дубовыми Листьями. 5 мая 1945 года взят в плен. Был привлечён к Нюрнбергскому процессу по обвинению в совершении военных преступлений. Покончил с собой в Нюрнбергской тюрьме (бросился с балкона во двор тюрьмы) 5 февраля 1948 года. Позднее возникла версия, что Бласковица убили бывшие эсэсовцы, находившиеся в тюрьме и получившие послабление режима за примерное поведение. Награды: Железный крест II класса (27 сентября 1914); Железный крест I класса (2 марта 1915); Знак за ранение (чёрный); Орден Церингенского Льва III класса с мечами (весна 1915) (Баден); Крест «За военные заслуги» III класса с военным отличием (10 февраля 1916) (Австро-Венгрия); Баварский орден «За военные заслуги» 4-класса с мечами (15 мая 1916); Крест Фридриха Августа II степени (26 мая 1916) (Ольденбург); Крест Фридриха Августа I степени(26 мая 1916) (Ольденбург); Крест «За военные заслуги» II класса (4 июня 1916) (Брауншвейг); Медаль «Галлиполийская звезда» (11 июля 1917) (Османская империя); Рыцарский крест королевского ордена Дома Гогенцоллернов с мечами (1 сентября 1917) (Пруссия); Почётный крест ветерана войны (10 ноября 1934); Медаль «В память 1 октября 1938 года» (1 октября 1938); Пряжка к Железному кресту II класса (11 сентября 1939); Пряжка к Железному кресту I класса (21 сентября 1939); Рыцарский крест Железного креста; Рыцарский крест (№ 1) (30 сентября 1939); Дубовые листья (№ 640) (29 октября 1944); Мечи (№ 146) (25 апреля 1945); Большой крест ордена Короны Италии (28 января 1941) (Италия); Немецкий крест в серебре (30 октября 1943); Упоминался в «Вермахтберихт» (27 сентября 1939). Литература: Richard Giziowski. The Enigma of General Blaskowitz. — New York, NY: Hippocrene Books Inc., 1996. — 532 p. — ISBN 0-781-80503-1; Gerd F. Heuer. Die Generalobersten des Heeres, Inhaber Höchster Kommandostellen 1933—1945. — 2. — Rastatt: Pabel-Moewig Verlag GmbH, 1997. — 224 p. — (Dokumentationen zur Geschichte der Kriege). — ISBN 3-811-81408-7.

1883

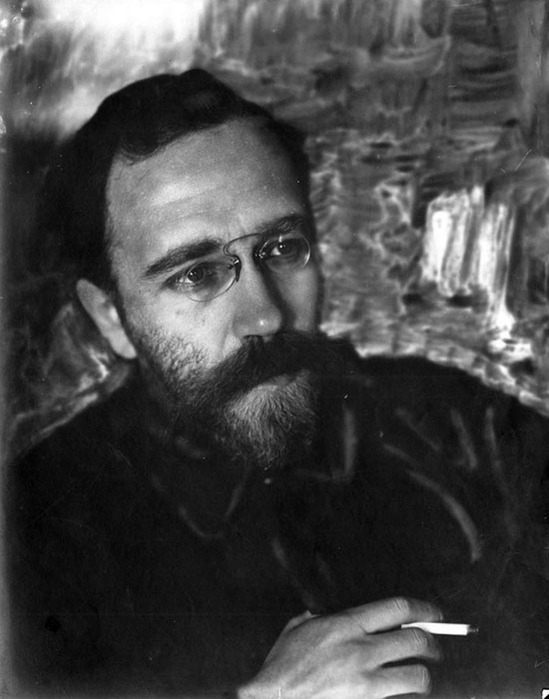

Лев Борисович Каменев (настоящая фамилия - Розенфельд)

российский революционер, советский партийный и государственный деятель. Видный большевик, соратник Ленина. Председатель Моссовета (1918—1926); с 1922 года — заместитель председателя СНК и СТО, а после смерти Ленина — председатель СТО до января 1926 года. Член ЦК в 1917—1927 годах, член Политбюро ЦК в 1919—1926 годах, а затем кандидат в члены Политбюро. Член ЦИК и ВЦИК СССР. Первый глава советского государства. В 1936 году осуждён по делу «Троцкистско-зиновьевского центра» и расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1988 году. Лев Розенфельд (Каменев) родился в Москве, в образованной русско-еврейской семье. Его отец был машинистом на Московско-Курской железной дороге, впоследствии — после окончания Санкт-Петербургского технологического института — стал инженером; мать окончила бестужевские высшие курсы. Сам он окончил гимназию в Тифлисе и в 1901 году поступил на юридический факультет Московского университета. Вступил в студенческий социал-демократический кружок. За участие в студенческой демонстрации 13 марта 1902 арестован, в апреле выслан в Тифлис. Осенью того же года выехал в Париж, где познакомился с Лениным. Вернувшись в Россию в 1903, готовил забастовку железнодорожников в Тифлисе. По свидетельству В.Таратуты, приводимому Л.Троцким, на Кавказской областной конференции в Тифлисе в ноябре 1904 года «Каменева выбрали в качестве разъездного по всей стране агитатора и пропагандиста за созыв нового съезда партии, причём ему же было поручено объезжать комитеты всей страны и связаться с нашими заграничными центрами того времени». По утверждению Л.Троцкого, Каменев от Кавказа вошёл в состав Бюро комитетов большинства. Вёл пропаганду среди рабочих в Москве. Арестован и выслан в Тифлис под гласный надзор полиции. На V съезде РСДРП в 1907 г. Каменев был избран в Центральный комитет РСДРП и одновременно вошёл в состав сепаратного «большевистского центра», созданного фракцией большевиков. Каменев вёл революционную работу на Кавказе, в Москве и Санкт-Петербурге. В 1914 году он возглавил газету «Правда». Во время Первой мировой войны Каменев высказывался против популярного среди большевиков ленинского лозунга о поражении своего правительства в империалистической войне. В ноябре 1914 года арестован и в 1915 году сослан в Туруханский край. Находясь в ссылке в Ачинске Каменев, вместе с несколькими купцами, послал приветственную телеграмму на имя Михаила Романова в связи с его добровольным отказом от престола, как первого гражданина России. Освобождён после Февральской революции. Участник (от ЦК РСДРП(б)) VII (апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б) проходившей 24—29 апреля 1917 года. Был выдвинут (№ 3, после Ленина и Зиновьева) в ЦК и избран четвёртым (после Ленина, Зиновьева, Сталина) по количеству голосов.

Октябрь 1917 года

В 1917 году неоднократно расходился с Лениным во взглядах на революцию и на участие России в Первой мировой войне. В частности, указывая на то, что «Германская армия не последовала примеру армии русской и ещё повинуется своему императору», Каменев делал вывод, «что в таких условиях русские солдаты не могут сложить оружие и разойтись по домам», поэтому требование «долой войну» является сейчас бессодержательным и его следует заменить лозунгом: «Давление на Временное правительство с целью заставить его открыто, …немедленно выступить с попыткой склонить все воюющие страны к немедленному открытию переговоров о способах прекращения мировой войны». Ленин подвергал линию Каменева критике, но считал дискуссию с ним полезной. На заседании ЦК РСДРП(б) 23 октября 1917 г. Каменев и Зиновьев голосовали против решения о вооружённом восстании. Свою позицию они изложили в письме «К текущему моменту», направленном ими партийным организациям. Признавая, что партия ведёт за собой «большинство рабочих и значит, часть солдат» (но вовсе не большинство основной массы населения), они высказывали надежду, что «при правильной тактике мы можем получить треть, а то и больше мест в Учредительном Собрании». Обострение нужды, голода, крестьянского движения будет всё больше давить на партии эсеров и меньшевиков «и заставлять их искать союза с пролетарской партией против помещиков и капиталистов, представленных партией кадетов». В результате «наши противники вынуждены будут уступать нам на каждом шагу, либо мы составим вместе с левыми эсерами, беспартийными крестьянами и прочими правящий блок, который в основном должен будет проводить нашу программу». Но большевики могут подорвать свои успехи, если «возьмут сейчас на себя инициативу выступления и тем поставят пролетариат под удар сплотившейся контрреволюции, поддержанной мелкобуржуазной демократией». «Против этой губительной политики мы подымаем голос предостережения» ["Протоколы ЦК РСДРП(б)" страницы 87—92]. 31 октября в газете «Новая Жизнь» Каменев опубликовал статью «Ю.Каменев о „выступлении“». С одной стороны, Каменев объявил, что ему «неизвестны какие-либо решения нашей партии, заключающие в себе назначение на тот или иной срок какого-либо выступления», и что «подобных решений партии не существует». С другой стороны, он дал понять, что внутри большевистского руководства нет единства по этому вопросу: «Не только я и т. Зиновьев, но и ряд товарищей-практиков находят, что взять на себя инициативу вооружённого восстания в настоящий момент, при данном соотношении общественных сил, независимо и за несколько дней до съезда Советов было бы недопустимым, гибельным для дела революции и пролетариата шагом» (там же, страницы 115—116). Ленин расценил это выступление как разглашение фактически секретного решения ЦК и потребовал исключить Каменева и Зиновьева из партии. 2 ноября на заседании ЦК РСДРП(б) было решено ограничиться принятием отставки Каменева и вменить ему и Зиновьеву в обязанность не выступать ни с какими заявлениями против намеченной линии партии.

Партийная карьера

Во время Октябрьской революции 7 ноября 1917 Каменев избран председателем ВЦИК (с этого момента эту должность современные историки рассматривают как главу государства; таким образом, Каменев стал первым главой советского государства). Он покинул этот пост 17 ноября 1917, требуя создать однородное социалистическое правительство (коалиционное правительство большевиков с меньшевиками и эсерами). В ноябре 1917 Каменев вошёл в состав делегации, направленной в Брест-Литовск для заключения сепаратного договора с Германией. В январе 1918 Каменев во главе советской делегации выехал за границу в качестве нового посла России во Франции, но французское правительство отказалось признать его полномочия. При возвращении в Россию он арестован 24 марта 1918 на Аландских островах финскими властями. Каменев был освобождён 3 августа 1918 в обмен на арестованных в Петрограде финнов. С сентября 1918 г. Каменев — член Президиума ВЦИК, а с октября 1918 г. — председатель Моссовета (этот пост он занимал до мая 1926 г.). С марта 1919 г. Каменев стал членом Политбюро ЦК РКП(б). 3 апреля 1922 г. именно Каменев предложил назначить Сталина Генеральным секретарём ЦК РКП(б). С 1922 г. в связи с болезнью Ленина Каменев председательствовал на заседаниях Политбюро. К Каменеву не раз обращались за помощью учёные, писатели; он сумел добиться освобождения из заключения историка А.А.Кизеветтера, литератора И.А.Новикова и других. В свой дом в Коктебеле Каменева приглашал поэт М.А.Волошин. 14 сентября 1922 г. Каменев назначен заместителем председателя Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР и заместителем председателя Совета труда и обороны (СТО) РСФСР. После образования СССР в декабре 1922 г. Каменев стал членом Президиума ЦИК СССР. С 1923 г. Каменев стал заместителем председателя СНК СССР и СТО СССР, а также директором Института Ленина.

Бюст Каменева (Клэр Шеридан).

После смерти Ленина

После смерти Ленина Каменев в феврале 1924 года стал председателем СТО СССР (до 1926 года). В конце 1922 года вместе с Г.Е.Зиновьевым и Сталиным образовал «триумвират», направленный против Л.Д.Троцкого, что, в свою очередь, послужило толчком к образованию левой оппозиции в РКП(б). Однако в 1925 году вместе с Зиновьевым и Н.К.Крупской встал в оппозицию к Сталину и набиравшему силу Бухарину; стал одним из лидеров так называемой «новой», или «ленинградской», а с 1926 года — объединённой оппозиции. На XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 года Каменев заявил: «товарищ Сталин не может выполнять роль объединителя большевистского штаба. Мы против теории единоначалия, мы против того, чтобы создавать вождя». На пленуме ЦК, состоявшемся непосредственно после съезда, Каменев впервые с 1919 года был избран лишь кандидатом в члены, а не членом Политбюро ЦК ВКП(б), а 16 января 1926 года потерял свои посты в СНК и СТО СССР и назначен наркомом внешней и внутренней торговли СССР. 26 ноября 1926 года он был назначен полпредом в Италии. Числился послом в период 26 ноября 1926 — 7 января 1928. Ряд историков полагает, что его назначение в Италию, которой правил фашист Муссолини, не было случайностью: Сталин хотел таким образом лишний раз дискредитировать революционные заслуги Каменева. В октябре 1926 года Каменев выведен из Политбюро, в апреле 1927 года — из Президиума ЦИК СССР, а в октябре 1927 года — из ЦК ВКП(б). В декабре 1927 года на XV съезде ВКП(б) Каменев исключён из партии. Выслан в Калугу. Вскоре выступил с заявлением о признании ошибок. В июне 1928 года Каменев восстановлен в партии. В 1928—1929 гг. он был начальником Научно-технического управления ВСНХ СССР, а с мая 1929 года — председателем Главного концессионного комитета при СНК СССР. В октябре 1932 года Каменев был вновь исключён из партии за недоносительство в связи с делом «Союза марксистов-ленинцев» и отправлен в ссылку в Минусинск. В декабре 1933 года Каменев снова восстановлен в партии и назначен директором научного издательства «Academia». Каменев был автором биографий Герцена и Чернышевского, изданных в серии «Жизнь Замечательных Людей». На XVII съезде ВКП(б) выступил с покаянной речью, — что не уберегло его от дальнейших репрессий. Не был избран на съезд писателей СССР. После убийства С.М.Кирова, в декабре 1934 года, Каменев вновь был арестован и 16 января 1935 года, по делу так называемого «Московского центра», приговорён к 5 годам тюрьмы, а затем, 27 июня 1935 года, по делу «Кремлёвской библиотеки и комендатуры Кремля», приговорён к 10 годам тюрьмы. В августе 1936 года Каменев был выведен в качестве подсудимого на Первый московский процесс — по делу так называемого «Троцкистско-зиновьевского объединённого центра», 24 августа осуждён к высшей мере наказания и 25 августа расстрелян. Утверждается, что по дороге к месту расстрела он держался стойко, пытался приободрить павшего духом Григория Зиновьева: «Перестаньте, Григорий, умрём достойно!» От последнего слова отказался. В 1988 году реабилитирован за отсутствием состава преступления. В своих воспоминаниях Борис Бажанов писал: «Сам по себе он не властолюбивый, добродушный и довольно «буржуазного» склада человек. Правда, он старый большевик, но не трус, идёт на риски революционного подполья, не раз арестовывается; во время войны в ссылке; освобождается лишь революцией. Человек он умный, образованный, с талантами хорошего государственного работника (теперь сказали бы «технократа»). Если бы не коммунизм, быть бы ему хорошим социалистическим министром в «капиталистической» стране. …В области интриг, хитрости и цепкости Каменев совсем слаб. Официально он «сидит на Москве» — столица считается такой же его вотчиной, как Ленинград у Зиновьева. Но Зиновьев в Ленинграде организовал свой клан, рассадил его и держит свою вторую столицу в руках. В то время как Каменев этой технике чужд, никакого своего клана не имеет и сидит на Москве по инерции.» Первая жена Л.Б.Каменева — сестра Л.Д.Троцкого, Ольга Давидовна Бронштейн (1883—1941), с которой он познакомился в Париже в 1902 г. Брак распался в 1927 году в связи с частыми любовными связями Каменева. Оба сына Каменева от брака с О.Д.Бронштейн — лётчик Александр Каменев (1906—1937) и Юрий Каменев (1921—1938) — были расстреляны. Сноха — артистка Галина Кравченко (1905—1996), внук — Виталий Александрович (1931—1966). Внучка Александра, старшего сына Каменева, Абрамова Елена Витальевна, и трое её детей живут в Нью-Йорке. Вторая жена (с 1928) — Глебова Татьяна Ивановна (1899-1937) была расстреляна. До ареста в 1935 году она служила в издательстве "Academia" (по воспоминаниям внучки У.В.Глебовой). Сын Л.Б.Каменева от брака с ней — Глебов Владимир Львович (1929—1994) попал в детский дом, позже был репрессирован. В середине 1960-х годов был редактором газеты "Энергия", редакторскую должность оставил для написания докторской диссертации, был профессором кафедры философии Новосибирского Государственного Технического Университета (НГТУ, бывший НЭТИ), воспоминания о нём и его версия смерти Сталина, частично совпадающая с версией "старых большевиков", впервые опубликована в книге Рафаэля Гругмана "Советский квадрат: Сталин-Хрущёв-Берия-Горбачёв". Внуки Л.Б.Каменева — Глебов Евгений Владимирович (родился в 1961), Глебова Ульяна Владимировна (родилась в 1968), Глебова Устинья Владимировна (родилась в 1975) — проживают в Новосибирске. Брат Каменева — Николай, его жена и сын — расстреляны. Во время первого побега из сибирской ссылки весной 1904 года И.В.Сталин, находясь в Тифлисе на нелегальном положении, нашёл приют в семье Каменева. «… Это произошло в городе Ачинске,…, куда Иосиф Джугашвили был доставлен в конце 1916 года в связи с призывом в армию. В Ачинске Сталин обычно молча сидел в гостиной и слушал беседы, которые Каменев вел с гостями, но, как свидетельствуют очевидцы, хозяин обычно довольно грубо обходился со своим гостем, по большей части молча сидевшим в углу гостиной, резко обрывал Джугашвили, считая, что по уровню своего образования тот мало что мог внести от себя в возникавшие в гостиной высокоинтеллектуальные дискуссии, и Сталин, как правило, замолкал.» — Цитата по: Кузнечевский В.Д.Сталин. Посредственность, изменившая мир. Киновоплощения: («Клятва», 1946); («Вихри враждебные», 1953); («В дни Октября», 1958); Альберт Венох («Bürgerkrieg in Rußland», телесериал (ФРГ, 1967); Юлиан Балмусов («Штрихи к портрету В.И.Ленина», 1969); Жорж Сер («Сталин-Троцкий» / «Staline-Trotsky: Le pouvoir et la révolution», Франция, 1979); Виктор Бурхардт (20 декабря, 1981); (Красные колокола, 1983); Альберт Буров (Враг народа — Бухарин, 1990); Эмиль Волк (Сталин, 1992); (Под знаком Скорпиона, 1995); Евгений Киндинов (Дети Арбата, 2004); Федор Ольховский (Девять жизней Нестора Махно, 2006); Дмитрий Чернов («Сталин с нами», 2013). Литература: Юрг Ульрих. Лев Каменев — умеренный большевик: Судьба профессионального революционера. Москва: НПЦ «Праксис», 2013.

1884

Михаил Михайлович Адамович

российский и советский живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства, монументалист; один из создателей агитационного фарфора. Член и экспонент объединений «Московский салон», художественного кружка «Среда», «Мира искусства», Общины художников, АХРР. Член русского художественно-промышленного общества. Родился в городе Москва, Российская империя. В 1894—1907 годах обучался в Строгановском училище, которое окончил с золотой медалью и был направлен на стажировку в Италию на два года. С 1908 по 1913 годы трудился в Москве (дом Скакового общества, частный дом Руперта) и Санкт-Петербурге (в 1910—1911 годах выполнил росписи с изображением сцен Евангелия и жития Святого Николая в нижней церкви петербургского храма Христа Спасителя, построенного в память моряков, погибших в войне с Японией). В 1914 году выполнил проект мозаики для усыпальницы короля Георга I (Греция).

Тарелка на революционную тематику (Британский музей)

С 1914 по 1917 годы находился на военной службе. В 1918 году участвовал в оформлении Покровской площади в Петрограде к первой годовщине Октябрьской революции. С 1919 по 1921 годы служил в Красной Армии. В 1918—1919 и 1921—1924 годах работал художником на Государственном фарфоровом заводе в Петрограде (Ленинграде); был автором серии тарелок «Виды старого Петербурга» («Мотив Адмиралтейства», «Сфинкс», 1919), сервиза «Цветы» (1922), агитационных тарелок «Красная звезда», «Красный человек», «Вся власть Советам» (1921), «Кто не работает — тот не ест» (1921), «РСФСР» (1922), «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (1923) и других. В 1925 году за роспись по фарфору был удостоен золотой медали на Международной выставке художественно-декоративных искусств в Париже.

В 1926 году по рисункам Адамовича на Ленинградском фарфоровом заводе имени М.В.Ломоносова был выполнен столовый сервиз «Индустриализация». В 1924—1927 годах работал художником на Волховской фарфорово-фаянсовой фабрике, а с 1927 по 1934 годы — на Дулёвском фарфоровом заводе. В 1930—1940-х годах выполнил ряд монументальных росписей в Москве — интерьер в здании гостиницы «Москва» и в магазине на улице Горького. Также он иллюстрировал книги. Произведения Адамовича находятся в крупнейших музейных собраниях, в том числе в Государственном Эрмитаже (Музее фарфора), Государственной Третьяковской галерее, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, Государственном музее керамики и усадьбе «Кусково» XVIII века и других. Умер в родном городе 16 ноября 1947 года. Похоронен на Введенском кладбище в Москве (участок 12).

1884

Альберто ди Жорио (итальянское имя — Alberto di Jorio)

итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник. Родился в городе Рим, Королевство Италия. Секретарь Коллегии Кардиналов с 24 января 1947 по 15 декабря 1958. Секретарь Конклава 1958. Про-председатель Папской Комиссии по делам государства-града Ватикана с 14 августа 1961 по 4 ноября 1968. Титулярный архиепископ Кастра Нова с 5 по 19 апреля 1962. Кардинал-дьякон с 15 декабря 1958, с титулярной диаконией pro hac vice Санта-Пуденциана с 18 декабря 1958 по 26 июня 1967. Кардинал-священник с титулом церкви Санта-Пуденциана с 26 июня 1967. Умер в родном городе 5 сентября 1979 года.

1885

Алексей Александрович фон Лампе

генерал-майор Генерального штаба (1921). Участник Белого движения. Белоэмигрант, один из организаторов белоэмигрантских объединений, в том числе РОВС. Прадед Лампе со стороны отца приехал в Россию из Гамбурга и поступил на службу в русскую армию в эпоху наполеоновских войн. Семья Лампе утратила все связи с родиной предков и Александр Александрович владел немецким языком очень плохо. Алексей фон Лампе родился в приграничном с Восточной Пруссией местечке Вержболово, Сувалкская губерния, Российская империя, в семье жандармского полковника. Родители, не обнаружив в своём единственном сыне никаких особенных талантов, решили дать Алексею военное образование. Окончил Первый кадетский корпус (1902), Николаевское инженерное училище (1904), Николаевскую военную академию (1913). Участвовал в чине подпоручика в русско-японской войне в составе 6-го саперного батальона. Для того чтобы попасть на фронт отказался от поступления на дополнительный курс училища. Был ранен и контужен. С 1908 г. в лейб-гвардии Семеновском полку, куда попал, благодаря связям родителей (его отец начинал службу именно там). В 1910 г. поступил в Императорскую Николаевскую военную академию, по её окончании был назначен в Генеральный штаб. В 1912 г. он женился на Наталье Михайловне <…>. 2 января 1914 г. у них родилась дочь Евгения. С началом Первой мировой войны был назначен в штаб 18-го армейского корпуса, где за отличие получил Георгиевское оружие и орден Святого Владимира IV степенис мечами и бантом. В 1916 году был переведён в штаб 8-й армии. В 1917 году благодаря родственным связям жены, оказался в Харькове, где редактировал газету «Возрождение», затем газету «Россия», позже газету «Великая Россия».

Гражданская война

Летом — осенью 1918 возглавлял подпольный комитет в Харькове, занимавшийся переброской офицеров в Добровольческую армию. Сотрудник «Азбуки» (агент «Люди»). С конца 1918 г. в Добровольческой армии. Затем начальник оперативного отдела в группе войск генерала барона П.Н.Врангеля и в управлении генерал-квартирмейстера Кавказской Добровольческой армии. С ноября по декабрь 1919 г. — начальник оперативного отдела штаба Добровольческой армии. В конце декабря 1919 г. был прикомандирован к военному представителю главнокомандующего Вооруженными силами на юге России в Константинополе и в марте 1920 г. выехал в Константинополь. По поручению генерала А.С.Лукомского, направленного в апреле в Константинополь новым главкомом ВСЮР генералом П.Н.Врангелем, фон Лампе занимался делами беженцев, размещенных союзниками на Принцевых островах.

В эмиграции

В 1920 г. был направлен Врангелем в качестве военного представителя Русской Армии в Данию. В 1921 году Врангель направил фон Лампе своим военным представителем в Венгрию с целью добиться разрешения её правительства на размещение в стране частей Русской армии. Однако переговоры не привели к положительному результату из-за нежелания Хорти и в начале 1922 г. были прекращены. С лета 1922 года Лампе был представителем Врангеля в Германии, сменив на этом посту И.А.Хольмсена. В 1924 году возглавил 2-й отдел Русского общевоинского союза (РОВС) в Берлине. В начальный период эмиграции фон Лампе с большим трудом изъяснялся на немецком языке и даже брал уроки, так как в его семье говорили только по-русски. В 1923 г. принимал участие в работе «Комитета по вывозу русских студентов с Балкан и содействия им в получении образования в Германии», созданного по инициативе профессоров Русского научного института и лидеров военной эмиграции. В 1926-1928 гг. издал 7 сборников «Белое дело», в которых публиковались материалы по истории белой борьбы. В 1933 году, во время прихода нацистов к власти, Лампе был арестован немецкой политической полицией по обвинению в шпионаже и около трёх месяцев провёл в тюрьме. Был освобождён по настоянию друзей, чтобы присутствовать при последних днях умирающей от туберкулёза лёгких дочери (Евгения умерла в декабре 1933 г.). С 1938 — глава РОВС в Германии. Был активным членом церковного Свято-Князь-Владимирского братства. Организовал сооружение памятника «Верным сынам великой России» в память погибшим воинам Первой мировой войны и Гражданской войны на братском русском кладбище в Берлине-Тегеле в 1938 году. В Германии фон Лампе начал сниматься в кино в качестве статиста, чтобы прокормить семью и содержать 2-й отдел РОВС. Позже его стали приглашать в качестве консультанта в фильмы, посвящённые жизни в России, Первой мировой и Гражданской войнам.

Оценка А.А.Лампе террора 1937—1938 гг. в СССР

В 1937 году Лампе дал оценку большого террора в СССР в своих письмах П.А.Кусонскому и С.А.Волконской.

Из письма заместителю председателя РОВС П.А.Кусонскому от 17 июня 1937 г.:

«В СССР жертвами теперь являются те, кого мы и сами без колебаний повесили бы».

Из письма к С.А.Волконской от 13 августа 1937 г.:

«Поговорим… о Сталине и его деяниях. Я не согласен с Вами, что-де, мол, «протянули они 20 лет, протянут и еще 20». Думаю, что не протянут. Да и надо отметить то, что 20 лет они жили и своих не угробливали, а на вторые 20 лет именно с этого-то и начали. А взаимные угробливания и казни в своей среде есть нормальный конец всякой революции… Пусть Сталин проведет черную работу как можно дальше… Пусть он принесет хоть ту пользу, что ликвидирует тех, кто, добравшись к власти, затянет дело надолго. А такими я считаю именно тех, кого сам Сталин, видимо, рассматривает как своих конкурентов, ибо только этим обстоятельством объясняется переселение их из советского рая в потусторонний ад… Все разговоры об «изменах», «шпионаже в пользу одной державы» — это сплошной вздор.»

1940—1960-е годы

После начала Второй мировой войны фон Лампе служил в крупной издательской фирме, а также занимался организацией отделов Русского Красного Креста в Берлине и завоёванных Германией странах Западной и Восточной Европы. Эти отделы должны были помогать русским эмигрантам, попавшим в немецкий плен, так как многие эмигранты были мобилизованы в армии стран, в которых они имели постоянное место жительства до войны. В конце 1944 года вошёл в состав Комитета освобождения народов России. 11 февраля 1945 г., опасаясь попасть в число мобилизуемых немцами стариков, фон Лампе со своей женой и секретарем Красного Креста Б.В. Дуплевым выехал из Берлина на пригородном поезде в Альтенбург — место пребывания возглавлявшей в тот период Русский Красный Крест вел. кн. Веры Николаевны. 27 апреля, чтобы не попасть в руки советских оккупационных властей, они переехали в город Линдау, который 30 апреля заняли французы. В Линдау, при содействии французских оккупационных властей, вел. кн. Веры Николаевны и Дуплева, фон Лампе открыл офис Красного Креста, который регистрировал всех «бесподданных» — «старых» эмигрантов и тех русских, кто укрывался от насильственной репатриации. Занимался спасением советских граждан и русских эмигрантов от насильственной репатриации в СССР. Осенью 1945 г. он и его офис Красного Креста постоянно подвергались нападкам со стороны советской миссии Красного Креста, действовавшей во французской оккупационной зоне. В итоге фон Лампе был в очередной раз арестован, обвинен в шпионаже и провел 42 дня в тюрьме. По настоянию французских властей он все же был освобожден из тюрьмы и в марте 1946 г. переехал в Мюнхен. В 1946-1950 годах жил в Мюнхене. В 1950 году переехал в Париж и стал заместителем председателя РОВС генерал-лейтенанта Архангельского. С 1957 его преемник, возглавлял РОВС до конца жизни. Скончался в городе Париж, Франция, 28 мая 1967 года. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа. Награды и премии: Георгиевское оружие; Орден Святого Владимира IV степенис мечами и бантом; Орден Святой Анны II степенис мечами; Орден Святого Станислава II степенис мечами; Орден Святого Станислава III степенис мечами и бантом; Орден Святой Анны III степенис мечами и бантом. Публикации: «Причины неудачи вооружённого выступления белых». Литература: Главнокомандующий Русской армией генерал барон П.Н.Врангель : К десятилетию его кончины 12/25 апреля 1938 г. : Сборник статей. Под редакцией А.А.Фон-Лампе; Пути верных. Сборник статей. Париж, 1960; Белое дело. Летопись белой борьбы. Сборник в 7 томах. Берлин, 1926-1927. (Выходил под редакцией Лампе); Е.А.Широкова. Генерал А.А. фон Лампе и его дневник : взгляд на военную эмиграцию. // Новый исторический вестник. 2000. № 2. Страница 54; Е.А.Широкова. Фон Лампе Алексей Александрович (1885-1967). // Новый исторический вестник. 2001. № 3. Страницы 186-189.

1886

Владимир Михайлович Владимиров

русский живописец, график и архитектор. Родился в деревне Курилово Покровского уезда Владимирской губернии (ныне — Шатурский район Московской области). Отец — Михаил Никитич Владимиров (1856—1927) был управляющим в лесных хозяйствах Лосева и Морозова, в дальнейшем сам стал лесопромышленником, купцом 1 гильдии. Организовал со своим братом Кириллом фирму «Никиты Владимирова сыновья». По роду своей деятельности он переселился в Костерево, а потом на окраину Москвы в село Всехсвятское, где приобрел 2 гектара земли и построил дом, перевезя сюда свою пасеку. Мать — Агафья Васильевна Владимирова была домохозяйкой; в семье было четверо детей. По семейной легенде Владимировы происходили из крестьян графа Воронцова, которые строили Воронцовский дворец в Крыму, после их переселили в Курилово для ведения строительных работ в другом имении графа — «Андреевское». В 1901—1907 годах В.М.Владимиров учился в Строгановском училище; среди его учителей были Н.А.Сергеев, Н.А.Андреев, С.А.Виноградов, Д.А.Щербиновский. Закончил училище со званием «учёного рисовальщика» по классу скульптуры. Сдав экстерном экзамены на аттестат зрелости при 2-м Кадетском корпусе, отправился в Санкт-Петербург продолжать образование. В 1908—1917 годах учился на архитектурном отделении Института гражданских инженеров. Одновременно работал техником-контролером и техником-проектировщиком на разных строительных объектах. В Санкт-Петербурге В.М.Владимиров жил у Пяти Углов. Там же он познакомился со своей будущей супругой — Лидией Михайловной Воробьёвой. Венчание молодых состоялось в церкви Михайловского замка, где тогда находился Институт гражданских инженеров. В 1913—1915 годах В.М.Владимиров совершил несколько поездок по русскому северу, фотографировал и зарисовывал памятники древнерусской архитектуры. Многие из этих работ вошли в монографию В.М.Владимиров «Русское деревянное зодчество», изданную Академией архитектуры СССР в 1942 году. Первая же его книга, состоящая из 2-х выпусков — «Старые архитектурные проекты 1809, 1812, 1842. Ампир Александровского времени» была издана им самим в Петрограде в 1916 году. В этом же году прошла первая персональная выставка В.М.Владимирова в Михайловском замке, которая вызвала большой интерес к памятникам древне-русской архитектуры. По окончании Института гражданских инженеров в 1917 году вернулся в Москву. Работал архитектором, совместно с А.В.Щусевым принимал участие в строительстве станций и сооружений Московско-Казанской железной дороги, в 1920—1930 годах проектировал промышленные и общественные здания (в том числе дома культуры) в Москве. В 1925 году возглавил проектный отдел строительной конторы «Мосдрев». За период его работы объединением было построено более 100 сборных жилых строений в городе Москве и Московской области. В 1926 году объединение «Мосдрев» было реорганизовано и на его базе создали контору «Строитель» для строительства промышленных зданий; В.М.Владимиров возглавил проектный отдел этой конторы. Были построены в Москве заводы «Фрезер», «Станколит», «Калибр», корпус газеты «Правда» и другие. В.М.Владимировым был подготовлен проект Смоленского рынка, удостоенный премии на Всесоюзном открытом конкурсе. По проектам В.М.Владимирова были построены в Москве — универмаг Мосторга на площади Ильича, клуб «Красные текстильщики» на Якиманской набережной, клуб «Пролетарий» на шоссе Энтузиастов, Дальбанк в Хабаровске, Театр-клуб в Память 9 января. С середины 1930-х годов он отошёл от практической архитектурной деятельности. Преподавал в Московском электромеханическом институте транспорта (1925—1931), Московском авиационном институте (1936—1942), Военно-воздушной академии имени Жуковского, Железнодорожной академии, Московском архитектурном институте (1936—1944), МИПИДИ (1942-1946) и Военно-инженерной Академии имени Куйбышева (1949—1956). Умер в Москве 13 ноября 1969 года. В 1935 году был утвержден в звании доцента по кафедре начертательная геометрия. В начале 1920-х годов одновременно с работой архитектора В.М.Владимиров учился живописи в ВХУТЕМАСе у И.И.Машкова, А.В.Куприна, Р.Р.Фалька, впоследствии стал заметным живописцем. Является автором пейзажей Русского Севера, Крыма и Кавказа, серии акварелей с видами дворцово-парковых ансамблей Бахчисарая, Кусково, Останкино, натюрмортов, портретов. По мнению искусствоведа В.С.Манина творческая манера Владимирова близка к манере фовистов и членов «Бубнового валета». Манин характеризует Владимирова как «художника редкого колористического дара и чутья цвета, писавшего яркие, эмоционально нагруженные произведения»: Владимиров — художник уникально яркий в буквальном смысле слова, поскольку его «Натюрморт с цветами» (1918) по интенсивности цвета превосходит Гогена, Ван Гога, Дерена, Ван Донгена, немецких экспрессионистов или наших колористов А.Лентулова, В.Кандинского, М.Сарьяна. <…> Вместе с тем Владимиров близок к Кандинскому и Экстер в побуждении создать гармонию вызывающе ярких цветов, соединив силу их звучания некой оркестровой аранжировкой. Близок он Кандинскому и в стремлении озвучить цвет, создать цветовые ассоциации. Но в отличие от звучных «цветовиков» он напрягает предметный цвет, извлекает из него предельное звучание, которое не оглушает, а радует яркостью и жизнеподобным цветом. Предметные изображения Владимиров обогащает полутонами, посредством чего он не рисует, а живописует. Работы В.М.Владимирова находятся в Государственной Третьяковской галерее, в Музее истории Москвы, Музее архитектуры имени Щусева, в Музее личных коллекций при Мосгорархиве (фонд 213), в галерее Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Музее Бахчисарая в Крыму, Музее города Пензы, Музее имени Савицкого в Нукусе (Каракалпакстан, Узбекистан), частных собраниях России, Франции, США, Германии, Финляндии, Англии и других. Персональные выставки В.М.Владимирова: в Москве — 1956, 1974, 1987, 1998; во Владимире – 1988; во Франции — 2000, 2005, 2007, 2008, 2010. Коллективные выставки: Международная выставка в Нью-Йорке – 1939; Выставки в залах Всекохудожника в Москве — 1929, 1931, 1933; Выставка молодых московских художников в Историческом музее в Москве — 1934; Выставка в Институте МЭМИИТ – 1935; Выставка в институте МАИ — 1939; Выставка московских художников живописцев и графиков в Твери — 1940; Выставка в клубе завода «Каучук» в 1946 году; Выставка акварели и гуаши Московского Союза художников — 1952; Выставка акварели в Московском институте прикладного и декоративного искусства — 1953; Выставка в Манеже к 30-летию МОСХа — 1962; Третья выставка даров Советскому фонду культуры в Москве – 1990; Выставка русских художников Парижа в Российском культурном центре. Франция – 1999; Выставка русского авангарда 1920—1930 годов в галерее Попова во Франции – 2001; Выставка «Московские архитекторы 1920—1930 годов» в Москве. Мосгордума. — 2001; Выставка личных коллекций музея-архива при Мосгорархиве на ВВЦ.Москва — 2002; Выставка «Война и мир» в Москве — 2002; Выставка Фонда коллекций города Сан-Манде. Франция – 2009. Литература о В.М.Владимирове: N.Gekker «La vie et l’oevre.Vladimir Mikhailovich Vladimirov», «Delovoi mir», Moscou, 2000; Каталог Государственной Третьяковской галереи, с. ХYIII-XX век, издательство «Сканрус», Москва, 2009, с. XX в., том 6, страницы 136-137; Matthew Cullerne Bovril «Dictionary of twentith century.Russian and soviet painter 1900—1980», Izomar, London, p.343; Художники народов СССР-Библиографический словарь, издательство «Искусство», Москва, 1976, том 2; Словарь монограмм советских художников-графиков, ротапринт ГБЛ 1962, страница 41; В.Соловьев «Русские художники 18-20 века», информационный лист художников, эксперт-клуб 2005; Catalogue Boisgirard.Ecole de Paris/Pologne-Russie-Europe Centrale/Drouot-Richelieu du 9 november 2005; Каталоги галереи Леонида Шишкина, Москва, май и июнь 2009; «Зодчий яркого света», «Вечерняя Москва» от 30 ноября 1987 года; «С чего начинается Моспроект», «Вечерняя Москва», 1987; Н.Склярова «Люди не тупые- они устали», «Вечерняя Москва» от 29 апреля 1998; Н.Воробьева «Художник и зодчий», газета «Измайлово» от 3 февраля 1999; «Русский импрессионист», газета «Измайлово» от 2 февраля 2001; Н.Воробьева «Энергия добра», журнал «Творчество», 1, 1989, страницы 10-11; И.Казусь «Владимир Владимиров», журнал «Архитектура и строительство Москвы», 5, 1987, страницы 24-27; Л.Варшавский «Многогранный талант», газета «Московский художник», 13 марта 1974. Дары и дарители, журнал «Наше наследие», 6, 1990, страница 157; Albert de Smet «Trois evenements a Montmartre», revue «Paris.Montmartre», n/13-62 de mars 2006; Jean Becchio «Vladimir Mikhailovich Vladimirov», revue «Mosaique»,5,de decembre 2005; Danielle Blin «Vladimir Vladimirov» — remise d’un diplome en hommage a l’artiste, delivre par l’association France Monde Culture-revue «Mosaique», 2006.

1887

Дуния-Вейцман Гита (имя на иврите — גיטה ויצמן)

израильская пианистка, музыкальный педагог. Родилась в Мотоле (Ивановский район, Брестская область), в многодетной семье Эзера (Евзора) Вейцмана и Рахиль-Леи Чемеринской. Сестра Хаима Вейцмана, Моше Вейцмана, Анны Вейцман. Музыкальное образование получила в Варшаве и Киеве. В 1911 эмигрировала в Палестину. А в 1918 вышла замуж за инженера Тувию Дунья. Жила в Хайфе, преподавала музыку. В 1924 г. Гита была среди основателей музыкальной школы в Хайфе, который позднее назывался «консерваторион Дунья-Вейцман». Помимо преподавания в этой музыкальной школе, была преподавателем Консерватории Шуламит в Тель-Авиве. Среди её учеников — Цви Цейтлин, Иври Гитлис и другие. Умерла в Хайфе 26 мая 1975 года.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |