-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 121819

Комментариев: 6815

Написано: 130313

Записей: 121819

Комментариев: 6815

Написано: 130313

4 июля родились... |

1095

Усама ибн Мункыз (арабское имя — أسامة بن منقذ)

арабский писатель и полководец. Участник сражений с крестоносцами. Путешествовал по Сирии, Египту, Палестине, Месопотамии. Автор «Книги назидания» (издана в Лейдене в 1884) — автобиографической хроники, рассказывающей о быте арабов в XII веке и их отношениях с крестоносцами. Книга ценна как художественное произведение и важный исторический источник, дающий представление о жизни средневекового арабского Востока. Усаме ибн Мункызу принадлежат также сборники стихов и исторических рассказов «Книга о посохе», «Книга стоянок и жилищ» и др. Усама родился в Шейзаре (северная Сирия), в семье правителей Шейзара — одного из многочисленных сирийских княжеств, существовавших в конце XI века. Он получил хорошее образование, его отец, Муршид (1068—1137), получил широкую известность как каллиграф и переписчик Корана. Ибн Халликан (умер в 1282) характеризует Усаму в своем биографическом словаре как «одного из самых могущественных, образованных и отважных членов семьи Мункизидов, владетелей замка Шайзар». Уже в 15 лет Усама участвовал в сражениях с крестоносцами, когда Танкред с войском Антиохии предпринял попытку взять Шейзар (в 1110 году). В 1129 году он поступил на службу к правителю Мосула Занги. После смерти отца в 1137 году из-за конфликта с дядей, Абу-ль-Асакиром, правителем Шейзара, он вынужден был навсегда оставить свой дом. С 1138 по 1144 год Усама находился на службе у правителей Дамаска. В это время он совершает несколько поездок в Палестину, находившуюся под властью крестоносцев. Он участвовал в переговорах между Дамаском и Иерусалимским королевством. Благодаря своему высокому социальному положению, он был вхож в высшие слои франкского общества. У него были друзья среди представителей рыцарства, он познакомился с королём и его придворными. Однако из-за интриг он вынужден был оставить Дамаск и следующим его прибежищем стал Египет. В Египте Усама пробыл десять лет, с 1144 по 1154 год. В Египте он приобрел влияние. По поручению везира Фатимидов Усама ездил с посольством в Сирию в 1150 году. Однако вовлеченность в дворцовые интриги вынудила его спешно оставить Египет в 1154 году. По дороге он потерял практически все своё имущество, ограбленный бедуинами и крестоносцами. Усама снова, теперь уже на десять лет, обосновался в Дамаске. Он поступил на службу к Нур ад-Дину, сыну мосульского правителя Имад ад-Дина Занги. Из Дамаска Усама совершает в 1160 году паломничество в Мекку. В 1162 и 1164 годах он участвовал с Нур ад-Дином в осаде и взятии принадлежавшей крестоносцам антиохийской крепости Харим. С 1164 по 1174 год он жил у властителя небольшого замка Кайфа, в области Диярбекра в Верхней Месопотамии. В 1174 году он возвращается в Дамаск, находившейся к тому времени под властью Салах ад-Дина. При дворе последнего находился его любимый сын Мурхаф. Здесь он и провел свои последние годы. Усама уже не обладал прежним политическим влиянием и прибывал в относительном забвении. Но это время он посвятил осмыслению пережитого. Усама писал о себе в эти годы:

Я всегда был горящим факелом битвы; всякий раз, когда она угасала,

Я зажигал её вновь искрой, высеченной ударом меча о голову врага…

Но ныне я стал подобен праздной деве, которая лежит

На мягких подушках за ширмами и занавесями.

И я ослабел, лежа неподвижно столь долго.

Умер в Дамаске 17 ноября 1188 года. Сочинения: Китаб аль-ъаса (Книга о посохе), Каир, 1953; Китаб ал-маназил ва-д-дийар (Книга стоянок и жилищ), Москва, 1961. (Факсимиле рукописи без перевода); Китаб аль-Иътибар в русском переводе. — Книга назидания, [перевод А.А.Салье, вступительная статья И.Ю.Крачковского и Е.А.Беляева, 2-е издание], Москва, 1958 (литература, страницы 321-24). Литература: Josef W. Meri. Medieval Islamic civilization. — Routledge, 2004. — 1248 p. — ISBN 9780415966900.

1303

Хью де Куртене (Hugh de Courtenay)

английский аристократ, 2/10-й граф Девон, 2-й барон Куртене; сын Хью де Куртене, 1/9-го графа Девона, и Изабеллы де Сент-Джон. Хью де Куртене принадлежал к знатному роду, владевшему обширными владениями в Девоншире. Его отец получил титул графа Девона как потомок по женской линии Ревьерсов, носивших этот титул в XII - XIII веках. Уже в 1325 году Хью заключил очень почётный брак: его женой стала Маргарет де Богун, дочь Хамфри де Богуна, 4-го графа Херефорда, и Элизабет Рудланской, дочери Эдуарда I; таким образом, Маргарет приходилась родной племянницей тогдашнему королю Эдуарду II. 20 января 1327 года 23-летний Хью стал рыцарем-баннеретом. В этом качестве он сражался при Халидон-Хилле в 1333 году, где Эдуард III разгромил шотландцев. В 1337 году, ещё при жизни отца, Хью был вызван в парламент как лорд Куртене; в 1339 году он совместно с отцом разбил французов, высадившихся было в Корнуолле, а годом позже, после смерти отца, унаследовал его владения и графский титул. В 1342 году Куртене в составе армии Эдуарда III высадился в Бресте и принял участие в войне за бретонское наследство. Источники сообщают об участии Хью де Куртене в турнире в Личфилде в апреле 1347 года, но 10-й граф Девон именно в этом году получил освобождение от военной службы в силу телесной немощи, и примерно тогда же - освобождение от обязанности присутствовать в парламенте, так что, возможно, это был один из его сыновей. Позже Куртене сражался при Пуатье. В 1373 году Эдуард III назначил его главным смотрителем королевского леса в Девоне. Куртене смог расширить свои владения за счёт брака: приданым Маргарет де Богун был манор Поудерхэм в Девоншире, а после смерти её бездетного брата Хамфри граф Девон получил ещё часть земель Богунов. Тем не менее он оставался одним из наиболее бедных графов Англии. Хью де Куртене умер в Эксетере (Девон, Англия) 2 мая 1377 года. Поскольку он пережил двух старших сыновей, его наследником стал внук Эдуард. Хью де Куртене был женат на Маргарет де Богун, дочери Хамфри де Богуна, 4-го графа Херефорда, и Элизабет Рудланской. В этом браке родились тринадцать детей: сэр Хью де Куртене (1327 - до 1349); Томас де Куртене (родился в 1329/1331), клирик; сэр Эдуард де Куртене из Годлингтона (1331 - 1368/1371), отец Эдуарда де Куртене, 3/11-го графа Девона; Роберт де Куртене из Моретона; Уильям де Куртене, архиепископ Кентерберийский (около 1342 - 1396); сэр Филипп де Куртене из Поудерхэма (около 1355 - 1406); сэр Петер де Куртене (умер в 1405); Хамфри де Куртене; Маргарет де Куртене (1326-1385); муж - Джон Кобэм, 3-й барон Кобэм; Элизабет (умерла в 1395); 1-й муж - сэр Джон де Вер; 2-й муж - сэр Эндрю Латтрелл; Кэтрин де Куртене (умерла в 1399); муж - Томас Энген, 2-й барон Энген; Энн де Куртене; Джоанна де Куртене; муж - сэр Джон Чеверстон.

1327

Андрей Иванович (Боровский)

младший из четверых сыновей великого князя Московского Ивана I Даниловича Калиты. В 1339 г. посылался отцом в Новгород Великий, осенью вместе с братьями Семеном Гордым и Иваном Красным – в Орду, откуда вернулся с пожалованием. В 1341 г. сопровождал в Орду своего старшего брата – Семена Ивановича Гордого, получившего ярлык на великое княжение. С ним же еще дважды был Орде: в 1344 и 1347 гг. Удельный князь Серпуховский и Боровский в 1341—1353 годах. Умер во время эпидемии чумы 6 июня 1353 года. Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Андрей Иванович был женат дважды. Первая жена — Юлиана, дочь Ивана Федоровича, князя Галицкого. Вторая жена — Мария, дочь Константина Васильевича, князя Ростовско-Борисоглебского. Дети: Иоанн (умер в 1358 году); Владимир Андреевич Храбрый (1353—1410) — князь Серпуховский и Боровский.

1330

Асикага Ёсиакира (японское имя — 足利 義詮)

2-й сёгун сёгуната Муромати. Правил с 1358 по 1367 год. Был сыном Асикаги Такаудзи, основателя сёгуната Муромати. Ёсиакира провёл детство в городе Камакура. Присоединился к войскам отца в 1333 году, которые отправились в Киото и перешёл вместе с ними на сторону восставшего императора Го-Дайго. Во время «реставрации Кэмму» Ёсиакира находился в Камакуре. В 1358 году, после смерти Асикаги Такаудзи, Ёсиакира принял титул сёгуна. Хотя в начале его правления страна раскололась на ряд удельных владений, начиная с 1363 году вместе с умиротворением рода Ямада (японское имя — 山田氏), ему удалось стабилизировать ситуацию и сохранить целостность японского государства. Ёсиакира умер 28 декабря 1367 года. Его могила находится в храме Тодзи-ин, Киото, где похоронен его отец. Через несколько месяцев после его смерти титул сёгуна наследовал его сын Асикага Ёсимицу.

1477

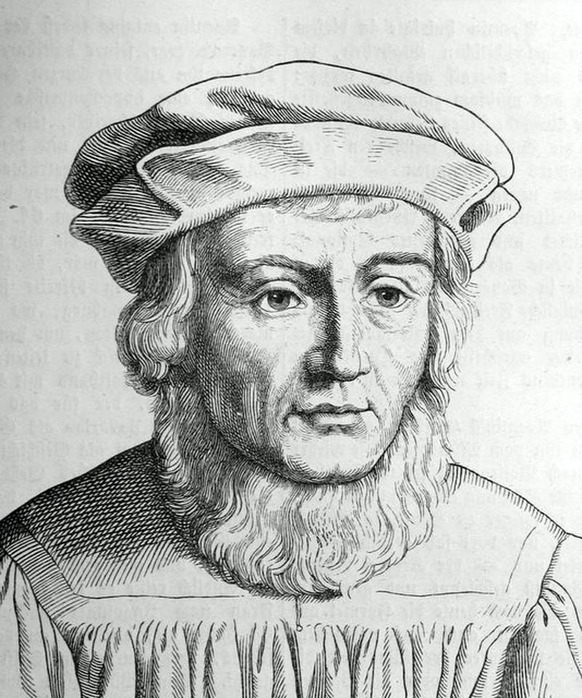

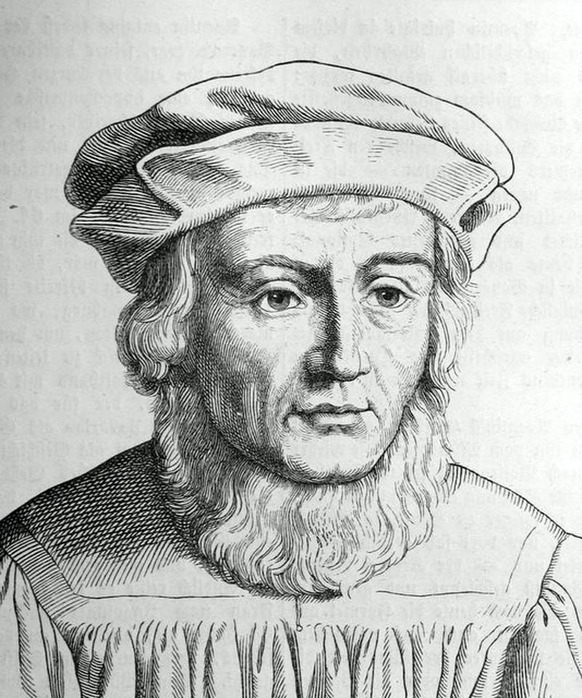

Авентин (латинское имя — Ioannes Aventinus; немецкое имя — Johannes Aventinus; настоящее немецкое имя Иоганн Турмайр, Johann Turmayr)

немецкий учёный—гуманист, историк и филолог. Родился в Абенсберге. Иоганн Авентин считается основоположником немецкой классической филологии. Начиная с 1495 года И.Авентин учится в университетах Ингольштадта, Вены, Кракова и Парижа, преимущественно изучает гуманитарные науки. После окончания своей учёбы, в 1509 году, становится преподавателем для сыновей баварского герцога Вильгельма IV. В феврале 1517 года назначается официальным историографом Баварии. В 1512 году И.Авентин пишет латинскую грамматику, ставшую известной среди учёных и преподавателей своего времени. В 1516 он пишет (для поступающих в университет сыновей баварского герцога), а затем издаёт первую в истории печатную энциклопедию (название энциклопедия принадлежит также И.Авентину). Учёный состоял в активной переписке с Мартином Лютером и Филиппом Меланхтоном.

В 1528 году И.Авентин был посажен в тюрьму за нарушение церковного поста. И.Авентин является автором нескольких сочинений по истории Баварии (в том числе «Баварсих анналов»). В 1523 году он издаёт первую карту Баварии. Был также автором учебников по музыке и математике (о римской системе счёта). По указанию короля Баварии Людовика I, бюст Иоганна Авентина был установлен в Вальгалле. Умер в Регенсбурге 9 января 1534 года. Похоронен учёный в монастыре Санкт-Эммерам в Регенсбурге. Сочинения: Sämtliche Werke, Bd 1—6, Münch., 1880—1908; Baierische Chronik, hrsg. von G. Leidinger, Jena, 1926. Литература: Вайнштейн О.Л., Западноевропейская средневековая историография, Москва— Ленинград, 1964, страницы 332—334.

1509

Магнус III Мекленбургский (немецкое имя — Magnus III. von Mecklenburg)

герцог Мекленбург-Шверина, с 1516 года епископ Шверина и с 1532 года администратор Шверинского епископства. Родился в Штаргарде. Магнус — старший сын герцога Генриха V Мекленбургского. Поскольку он умер раньше своего отца, он не правил в Мекленбурге. 21 июля 1516 года, то есть будучи ещё малолетним, Магнус был избран епископом Шверина. До своей конфирмации в 1532 году вопросами управления занимался пастор Шверинского собора Генрих Банцков. Благодаря вводу в Мекленбурге Реформации Магнус стал с 16 сентября 1532 года администратором Шверинского епископства. 26 августа 1543 года он женился на Елизавете Датской, дочери короля Дании Фредерика I. Свадьба проходила в Кильском дворце. Детей у Магнуса и Елизаветы не было. Магнус умер в Бютцове 28 января 1550 года и был похоронен в церкви Доберанского монастыря. Преемником Магнуса III на должности епископа Шверина стал его двоюродный брат Ульрих Мекленбургский.

1546

Мурад III (османское имя — مراد ثالث — Murâd-ı sâlis; турецкое имя — Üçüncü Murat)

двенадцатый султан Османской империи, сын султана Селима II и Нурбану Султан, правил с 1574 по 1595 год. Родился в Манисе, где тогда находился санджак-беем его отец, шехзаде Селим. В 1558 году шехзаде Мурад был назначен своим дедом, османским султаном Сулейманом Кануни, губернатором (санджак-беем) Акшехира (1558—1566). В правление своего отца Селима II шехзаде Мурад занимал должность санджак-бея (губернатора) Манисы (1566—1574). Унаследовал трон от своего отца Селима II в 1574 году, при вступлении на престол приказал умертвить 5 своих младших братьев, что было обычной практикой турецких султанов. Мурад III мало занимался государственными делами, предпочитая гаремные наслаждения. При нём большую роль в политике стали играть женщины из султанского гарема, в частности Нурбану, мать Мурада, и его жена Сафие. Возглавляемые ими придворные группировки плели интриги друг против друга, а также против многих высших сановников, часто добиваясь их смещения и казни. При Мураде III значительно увеличилась коррупция, стали нормой взяточничество и кумовство. В 1578 году началась очередная война с Ираном. По легенде, Мурад III спросил приближенных, какая война из всех, имевших место в правление Сулеймана I, была самой тяжелой. Узнав, что это была иранская кампания, Мурад задумал превзойти знаменитого деда и действительно осуществил своё желание. Имея значительное численное и техническое превосходство над противником, османская армия добилась ряда успехов: в 1579 году были оккупированы территории современных Грузии и Азербайджана, а в 1580 году — южное и западное побережье Каспийского моря. В 1585 году были разбиты основные силы иранской армии и занята территория Азербайджана (исторического региона на юго-западе современного Ирана). Согласно Константинопольскому мирному договору с Ираном, заключённому в 1590 году, к Османской империи перешли большая часть Азербайджана, в том числе Тебриз, всё Закавказье, Курдистан, Луристан и Хузестан. Несмотря на столь значительные территориальные приращения, война привела к ослаблению османской армии, понесшей большие потери, и подрыву финансов. Умер Мурад III 15 января 1595 года. В 1560-е годы в гарем попала Сафие. Вплоть до восшествия Мурада на престол и долгие годы после этого Сафие оставалась его единственной наложницей. Нурбану-султан советовала сыну брать других наложниц для блага династии, поскольку к 1581 году в живых оставался только один шехзаде — сын Мурада и Сафие, Мехмед. Остальные сыновья, рождённые Сафие, умерли в раннем детстве, во время или вскоре после рождения. В 1583 году Нурбану обвинила Сафие в колдовстве, которое сделало Мурада импотентом, неспособным взять новую наложницу; нескольких слуг Сафие арестовали и пытали. Вскоре после этого сестра Мурада, Эсмехан-султан, подарила брату двух красивых рабынь, которых он принял и сделал своими наложницами. В течение последующих нескольких лет Мурад стал отцом нескольких десятков сыновей и дочерей. В венецианских докладах говорится о том, что несмотря на первоначальную горечь из-за связей Мурада с другими женщинами, Сафие держалась с достоинством и не показывала ревности к наложницам Мурада. Позднее Сафие сама покупала красивых рабынь для гарема, чем заслужила благодарность султана, который продолжал ценить её и советоваться с ней по политическим вопросам, особенно после смерти Нурбану. В последние годы жизни и правления Мурада Сафие вновь стала его единственной наложницей и спутницей. По сообщениям венецианских и английских послов, несмотря на влияние, оказываемое Сафие на султана, Мурад так и не сделал её своей законной женой, хотя историк Мустафа Али утверждал обратное. Помимо Сафие, известны имена четверых наложниц Мурада III, носивших титул хасеки: Шахихубан, Шемсирухсар, Назпервер и Фюлане. При этом, Лесли Пирс считает, что Шемсирухсар не была хасеки. Известно, что она была матерью Рукийе-султан и скончалась приблизительно в 1613 году в Стамбуле. Фюлане была дочерью Мирчи V Чобанула (имя при рождении, вероятно, Добра), вошла в гарем Мурада в 1574 году и скончалась в январе 1595 года. Историк Парс Тугладжи называет Назпервер и Шахихубан любимыми икбал султана. Также известно, что у султана были наложницы по имени Михрибан и Фахрие. По разным данным у Мурада III было 19, 22 или 24 сына и 26, 29 или 32/33 дочери; 17 дочерей умерли в 1598 году от чумы, приблизительно 19 сыновей были казнены в 1595 году. Также, ходили слухи, что по приказу Мехмеда III были казнены пятнадцать наложниц, беременных от Мурада III (умер в 1595). Сыновья: Мехмед III (26 мая 1566 — 21 декабря 1603; мать — Сафие-султан); шехзаде Селим (1567 или около1581 — казнён 28 января 1595); шехзаде Осман (около1573 — 1587, по другим данным казнён 28 января 1595); шехзаде Баязид (около1579 или 1586 — казнён 28 января 1595); шехзаде Абдулла (около1580 — казнён 28 января 1595); шехзаде Махмуд (1581/1582 — казнён 28 января 1595; мать — Сафие Султан); сын (родился и умер в июне 1582); шехзаде Джихангир (февраль — август 1585); шехзаде Сулейман (февраль — ? 1585); шехзаде Мустафа (1585 — казнён 28 января 1595); шехзаде Джихангир (1587 — казнён 28 января 1595); шехзаде Абдуррахман (казнён 28 января 1595); шехзаде Ахмед; шехзаде Алаеддин Давуд (казнён 28 января 1595); шехзаде Алемшах (казнён 28 января 1595); шехзаде Али (казнён 28 января 1595); шехзаде Хасан (казнён 28 января 1595); шехзаде Хюсейн (казнён 28 января 1595); шехзаде Исхак (казнён 28 января 1595); шехзаде Коркут (казнён 28 января 1595); шехзаде Мурад (казнён 28 января 1595); шехзаде Омер (казнён 28 января 1595); шехзаде Якуп (казнён 28 января 1595); шехзаде Юсуф (казнён 28 января 1595). Дочери: Айше-султан (около1565 — 15 мая 1604; мать — Сафие-султан) — была дважды замужем, оба раза её мужьями становились великие визири; Фатьма-султан (около1580 — 1620; мать — Сафие-султан) — была дважды замужем; в первом браке родила сына Махмуда (умер в 1598); Хатидже-султан (около 1589 — ?); Фахрие или Фетхийе-султан (около 1590/1594 — после 1641 или 1656; мать неизвестна) — в 1604 году вышла замуж за губернатора Мосула Чухадара Ахмеда-пашу. Энтони Алдерсон называет Фахрие и Фетхийе разными дочерьми султана, однако обе они были замужем за Чухадаром-пашой; Михримах и Михрюмах-султан (около 1592 — ?) — с 1604 года была замужем за мирахуром Ахмедом-пашой; Рукийе-султан (мать — Шемсирухсар-хатун) — в 1613 году вышла замуж за бейлербея Румелии Наккааса Хасана-пашу; Михрибан-султан; Хюма или Хюмашах-султан — была дважды замужем; её первым мужем Алдерсон называет Лала Мустафу-пашу, однако тот был женат на внучке Сулеймана I Хюмашах-султан; дочь — её матерью была наложница, подаренная Мураду III его сыном Мехмедом; Алдерсон отмечает, что в 1613 году состоялась массовая свадьба семи дочерей Мурада III с государственными мужами; он также пишет о том, что 17 дочерей султана умерли от чумы в 1598 году. Киновоплощения: В турецком телесериале «Великолепный век» роль взрослого шехзаде Мурада исполнил Серхан Онат. Литература: Фрили, Джон. Тайны Османского двора. Частная жизнь султанов. — Москва: Алгоритм, 2013. — ISBN 978-5-4438-0414-9; Alderson, Anthony Dolphin. The Structure of the Ottoman Dynasty. — Oxf.: Clarendon Press, 1956; Iorga, Nicolae. Istoria românilor în chipuri şi icoane. — P. 40. — 338 p; Peirce, Leslie P. The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. — Oxford: Oxford University Press, 1993. — 374 p. — ISBN 0195086775, 9780195086775; Öztuna, Yılmaz. Türkiye tarihi: baslangicindan zamanimiza kadar. — Hayat Kitaplari, 1965. — Т. 7-9; Öztuna, Yılmaz. Osmanli devleti tarihi. — Faisal Finans Kurumu, 1986; Sakaoğlu, Necdet. Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. — Oğlak Yayıncılık, 2008. — 574 p. — ISBN 9753296231, 9789753296236; Uluçay, M. Çağatay. Padişahların Kadınları ve Kızları. — Ötüken, 2011. — 312 p. — ISBN 9754378401, 9789754378405; Malcolm, Noel. Kosovo: A Short History. — Pan, 2002. — 492 p. — ISBN 0330412248, 9780330412247; Şapolyo, Enver Behnan. Osmanlı sultanları tarihi. — R. Zaimler Yayınevı, 1961. — 511 p; Mandel, Gabriele. Storia dell'harem. — Rusconi, 1992. — 246 p. — ISBN 8818880322, 9788818880328; Davis, Fanny. The Ottoman Lady: A Social History from 1718 to 1918. — Greenwood Publishing Group, 1986. — 321 p. — ISBN 0313248117, 9780313248115; Tuğlacı, Pars. Osmanlı Saray Kadınları. — Cem Yayınevi, 1985. — 351 p.

1552

Мария Максимилиана фон Виттельсбах (немецкое имя — Maria Maximiliana von Wittelsbach)

дочь баварского герцога Альберта V из рода Виттельсбахов, урожденная принцесса Баварская. Мария Максимилиана фон Виттельсбах родилась в Мюнхене. Она была дочерью герцога Альберта (Альбрехта) V Баварского и эрцгерцогини Анны Австрийской, дочери императора Фердинанда I. Её образование было сосредоточено, главным образом, на музыке. Среди учителей баварской принцессы были органист Ханс Шахингер Младший и придворный капелльмейстер Орландо ди Лассо. Мария Максимилиана не вышла замуж и жила в Мюнхене при дворе брата Вильгельма V Баварского, с пенсией в 6000 флоринов в год. Она поддерживала тесные отношения с сестрой Марией Анна Баварской, женой эрцгерцога Карла II Австрийского, которая жила в Граце. Вместе с ней Мария Максимилиана способствовала заключению брака племянницы Марии Анна Баварской и племянника, будущего императора, Фердинанда II Австрийского. С 1595 по 1598 год Мария Максимилиана находилась при дворе сестры в Австрии. Своим придворным художником она назначила Иоганна Вайнера. Каждое воскресенье в монастыре капуцинов в Альтёттинге закалывала музыкальные литании. Мария Максимилиана умерла в Мюнхене 11 июля 1614 года и была похоронена во Фрауэнкирхе в Мюнхене. Источники: Friedrich Emanuel von Hurter. Bild einer christlichen Fürstin Maria Erzherzogin zu Österreich, Herzogin von Bayern. — Hurter, 1860. — S. 37ff; Dieter Albrecht. Maximilian I. von Bayern 1573—1651, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1998. — S. 143, 153.

1572

Людвиг Юнгерман (немецкое имя — Ludwig Jungermann)

немецкий ботаник и врач. Родился в Лейпциге. Был профессором медицины в Гиссене, потом в Альтдорфском университете. Напечатал: Catalogus plantarum quae circa Altorflum noricum reperiuntur (Нюрнберг, 1615), Aulaeum academicum (Гиссен, 1624). Генрих Рупп назвал в его честь род печёночных мхов Jungermannia семейства Jungermanniaceae. Карл Линней позже позаимствовал это название. Умер Юнгерман в Лейпциге 7 июня 1653 года. Литература: Юнгерман, Готфрид-Людвиг // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1587

Мария Магдалена Баварская (немецкое имя — Maria Magdalene von Bayern)

дочь баварского герцога Вильгельма V из рода Виттельсбахов, в замужестве — пфальцграфиня Нейбургская. Мария Магдалена — дочь герцога Вильгельма V Баварского и Ренаты Лотарингской. В 1607 году её руки просил эрцгерцог Маттиас Австрийский, пытаясь через этот брак получить помощь в борьбе против родного брата, Рудольфа II, императора Священной Римской империи. Хотя отец Марии Магдалены был за этот брак, против него выступил её дядя, курфюрст Максимилиан I Баварский, который не хотел ввязываться во внутренние дела Австрии. В 1608 году эрцгерцогу Маттиасу Австрийскому было официально отказано. В мае 1609 года эрцгерцог Леопольд V Австрийский посетил Мюнхен, выразив желание отказаться от своих религиозных обетов, чтобы жениться на Марии Магдалене. Император Рудольф II обещал сделать эрцгерцога Леопольда V наследником престолов Чехии и Венгрии, в ущерб прав их брата эрцгерцога Матвея. 11 ноября 1613 года в Мюнхене Мария Магдалена вышла замуж за пфальцграфа Вильгельма Вольфганга Пфальц-Нейбургского, который был близким другом её брата. Он был лютеранином, она католичкой. Венчание во Фрауэнкирхе возглавил Иоганн Кристоф фон Вестерштеттен, князь-епископ Эйхштатский. Невеста официально отказалась за себя и всех своих потомков от прав на престол Баварии и получила в приданое 80000 флоринов. Вместе с Марией Магдаленой в Нойбург-на-Дунае прибыли два иезуита. Для неё здесь была построена католическая часовня. Пфальцграф Филипп Людвиг отправил молодоженов в Нидерланды, поручив их руководству герцогство Юлих-Клеве-Бергское, бывшее предметом имущественного спора с Бранденбургским домом. 15 мая 1614 года её муж Вильгельм Вольфганг Пфальц-Нейбургский официально перешел в католицизм в соборе Святого Ламберта в Дюссельдорфе. Мария Магдалена Баварская скоропостижно скончалась в Нойбурге-на-Дунае 25 сентября 1628 года и была похоронена в крипте иезуитской церкви в Нойбурге. В семье Вильгельма Вольфганга Нойбурского и Марии Магдалены Баварской родился один сын. Филипп Вильгельм Нейбургский, герцог Нейбурга, герцог Юлиха и Берга, курфюрст Пфальцский, женат на Анне Екатерине Констанце Вазе (1619–1651), затем на Елизавете Амалии Гессен-Дармштадтской (1635–1709). Литература: F. A. Förch: Neuburg und seine Fürsten: ein historischer Versuch als Beitrag zur Geschichte des Fürstenthums Pfalz-Neuburg, A. Prechter, 1860, S. 74 ff; Dieter Albrecht: Maximilian I. von Bayern 1573—1651, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1998, S. 155 f.

1589

Елизавета София Бранденбургская (немецкое имя — Elisabeth Sophie von Brandenburg)

принцесса Бранденбургская, в замужестве княгиня Радзивилл и герцогиня Саксен-Лауэнбургская. Родилась в Берлине. Елизавета София — дочь курфюрста Бранденбурга Иоганна Георга и его третьей супруги Елизаветы Ангальтской, дочери князя Иоахима Эрнста Ангальтского. В первый раз Елизавета София вышла замуж 27 марта 1613 года в Берлине за Януша Радзивилла. В 1628 году Елизавета София продала выделенные ей владения город и замок Лихтенберг в княжестве Байрейт своему брату маркграфу Кристиану Бранденбург-Байрейтскому. Князь Януш приобрел владения в 1617 году для своей супруги на случай вдовства за 100 тысяч гульденов у семейства Вальденфельс. Вторым супругом Елизаветы Софии 27 февраля 1628 года стал герцог Юлий Генрих Саксен-Лауэнбургский. Умерла во Франкфурте-на-Одере 24 декабря 1629 года. Елизавета София похоронена в церкви Святой Марии во Франкфурте-на-Одере. В первом браке у Елизаветы Софии родился сын Богуслав Радзивилл (1620—1669), женат на принцессе Анне Марии Радзивилл (1640—1667). Во втором браке также родился сын Франц Эрдман Саксен-Лауэнбургский, женат на принцессе Сибилле Гедвиге Саксен-Лауэнбургской (1625—1703). Литература: F. A. W. Dünnemann: Stammbuch der brandenburgisch-preussischen Regenten, Nauck, 1831, S. 105; Christian von Stramberg, Anton Joseph Weidenbach: Denkwürdiger und Nützlicher rheinischer Antiquarius, Band 1, Teil 3, R. F. Hergt, 1853, S. 338

1610

Поль Скаррон (французское имя — Paul Scarron)

французский романист, драматург и поэт. Родился в Париже. Седьмой ребенок в семье чиновника Счетной палаты, Поль Скаррон избрал карьеру священнослужителя. В 1632 г. получил место в приходе в Ле-Мане. Был приближен к епископу Шарлю де Бомануар и очень популярен в провинциальных салонах. В 1638 г. он неожиданно заболел ревматизмом, и 28-летний жизнерадостный, любящий повеселиться аббат превратился в разбитого параличом калеку, вынужденого проводить значительную часть времени в комнате, нередко вынося страшную боль в суставах. Это несчастье не помешало ему усиленно заниматься литературной работой и проявлять в своих сочинениях редкое, не сломленное недугом остроумие. Не имея почти никаких средств к существованию, он должен был прибегать к покровительству меценатов, посвящая им свои произведения, добиваясь денежных пособий, пенсий и т. п. Любимец Анны Австрийской, после публикации в 1649 г. памфлетных стихов в адрес кардинала Мазарини, он лишился королевской пенсии и вынужден зарабатывать на жизнь стихами-посвящениями. Скаррон возвратился в Париж и в 1652 г. женился на 17-летней бесприданнице Франсуазе д’Обинье, внучке поэта Агриппы д’Обинье, будущей мадам де Ментенон, скрасившей последние 8 лет его жизни. В своем доме в парижском квартале Маре, прозванном «Приютом Безденежья», он открыл литературный салон, где часто собирался блестящий литературный полусвет, к которым присоединялись многие приближённые к королевскому двору. Там бывали поэты Сент-Аман, Тристан Отшельник, Бенсерад, аббат Буаробер, живописец Миньяр, маршал Франции Тюренн, Нинон де Ланкло. Дебютировал «Сборником из нескольких бурлескных стихов» (французское название — «Recueil de quelques vers burlesques») в 1643 г. Как литературный деятель Скаррон выступал противником всего неестественного, приподнятого или приторного. Одним из самых популярных его сочинений был «Вергилий наизнанку» (Virgile travesti) (1648—1653) — местами очень остроумная, местами грубоватая пародия на Энеиду, обошедшая всю Европу и вызвавшая подражания (напр. в Австрии — шуточную поэму А.Блумауэра, у славян — перелицованные «Энеиды» Н.П.Осипова на русском языке, И.П.Котляревского на украинском и В.П.Равинского на белорусском языке). Немного раньше Скаррон выпустил поэму «Тифон, или Гигантомахия» (Typhon ou la Gigantomachie), в которой пародируются высокопарные героические поэмы. Ода «Hero et Léandre» представляет собою пародию на трескучие и бессодержательные произведения различных «одописцев». В лучшем сочинении Скаррона — «Комическом романе» (Roman comique) (1649—1657) — определенно сказывается его отрицательное отношение к тому искусственному жанру, который культивировали д'Юрфе, Ла Кальпренед, госпожа Скюдери и др. Томным вздыхателям, селадонам и благородным, чувствительным рыцарям, которые тогда приводили в восторг читающую публику и считались наилучшими героями, противопоставлены здесь грубоватые, невоспитанные, иногда циничные, но зато выхваченные из окружающей действительности люди, говорящие простым языком, любящие все ясное, определенное, реальное, тесно связанные с тою средою и тем краем, где они родились и живут. Скитания труппы актеров по Франции дают Скаррону возможность проявить свою наблюдательность, вывести целый ряд типичных, ярко обрисованных личностей, воссоздать провинциальную жизнь. Масса бытовых подробностей, касающихся, напр., актёрской среды, представляют интерес и теперь, да и вообще благодаря остроумию и неподдельной весёлости автора иные страницы романа могут быть с удовольствием прочитаны современною публикою. В «Комическом романе» нет настоящей фабулы, которая придавала бы единство всему произведению; многочисленные эпизоды на каждом шагу прерывают главную нить повествования. Несомненно и то, что нередко мы находим у Скаррона не простое, вполне объективное изображение реальной жизни, а несколько одностороннее, подчас даже карикатурное, отчасти приближающееся к типу «плутовского романа». Больше всего, однако, произведение Скаррона является ярким образцом так называемого «genre burlesque» (от итальянского слова «burla» — «шутка, шалость»). Скаррону принадлежит довольно видное место в истории французской литературы XVII в.: его роман явился противовесом одностороннему господству тех произведений, авторы которых считали изображение неприкрашенной действительности чем-то низменным и недостойным хорошего писателя. Крайности и увлечения, в которые впадал Скаррон, были естественною реакциею против крайностей старой школы; в основе его творчества лежал зародыш разумного, здорового реализма. Скаррон писал также комедии — «Жодле, или Слуга-господин» (Jodelet, ou le maître valet) (1645), «L’héritier ridicule» (1649), «Дон Иафет Армянский» (Don Japhet d’Arménie) (1653), «Le gardien de soi-même» (1655) и др., — сонеты, послания, мадригалы, собранные под общим заглавием «Poésies diverses». Полное собрание сочинений Скаррона издано в 1737 г. в Амстердаме, в XIX веке переизданы «Вергилий наизнанку» (1858) и «Комический роман» (1857). С творчеством Скаррона были довольно хорошо знакомы некоторые русские писатели начиная с XIX века; так, В.Майков в своей героико-комической поэме «Елисей, или раздраженный Вакх», несомненно подражал его манере; в первой песни этой поэмы попадается обращение к «душечке, возлюбленному Скаррону». О «Вергилий наизнанку» (Virgile travesti) имел понятие Николай Осипов, когда писал свою «Энеиду, вывороченную на изнанку». В 1763 г. появился русский перевод «Веселой повести» (Roman comique), сделанный В.Тепловым. Умер Скаррон в Париже 7 октября 1660 года. Основные произведения: «Жодле, или Слуга-господин», комедия, 1645; «Бахвальство капитана Матамора», комедия, 1646; «Тифон, или Гигантомахия», поэма, 1647; «Вергилий наизнанку», поэма, 1648—1652; «Мазаринада», стихотворный памфлет, 1649; «Нелепый наследник, или Корыстолюбивая девица», комедия, 1649; «Комический роман», 1651—1657; «Дон Яфет Армянский», комедия, 1653; «Саламанкский школяр, или Великодушные враги», комедия, 1654; «Принц-корсар», комедия, 1658; «Трагикомические новеллы», изданы в 1661. Библиография: «Scarron et le genre burlesque», Paul Morillot, Paris, H.Lecene et H.Oudin, 1888; Paul Morillot, «S. et le genre burlesque» (Париж, 1888); H.Chardon, «La troupe du Roman Comique dévoilée» (Париж, 1876); Guizot, «Corneille et son temps» (отдельная глава посвящена Скаррону), «Русская поэзия» (издание под редакцией С.А.Венгерова, выпуски II, V). Сочинения: CEuvres, v. 1—7, P., 1786; Théâtre complet, P., 1879; Poésies diverses, t. 1—2, 1947 — [1961]; в русском переводе — Комический роман, предисл. Н. Кравцова, Москва — Ленинград, 1934; Трагикомические новеллы, предисл. В. Влюменфельда, Л., 1938; Комедии, предисл. В.Лозовецкого, Москва, 1964. Литература: История французской литературы, том 1, Москва — Ленинград, 1946, страницы 396—99; De Armas F., P. Scarron, N. Y., [1972]; Cioranescu A., Bibliographie de la littérature française du XVII siécle, t. 3, P., 1966.

1611

Джованни Карло Медичи (латинское имя — Ioannes Carolus Medices, итальянское имя — Giovanni Carlo de Medici; известный также, как Джанкарло Медичи, Giancarlo de Medici)

сын тосканского правителя Козимо II из рода Медичи, принц Тосканский, кардинал-дьякон Санта-Мария-Нуова и Сан-Джорджо-ин-Велабро. Джанкарло Медичи родился во Флоренции. Он был вторым сыном и третьим ребёнком Козимо II, великого герцога Тосканского и Марии Магдалины Австрийской. Получил хорошее домашнее образование. Владел французским и немецким языками. Хорошо разбирался в музыке. Одним из учителей юного принца был математик Фамиано Микелини.

Юстус Сустерманс. «Портрет Джанкарло Медичи в детстве» (1622). Уффици, Флоренция.

В 1628 году он сопровождал старшего брата Фердинандо в поездке в Священную Римскую империю. В Праге принцы были представлены императору Фердинанду II. В 1629 году начал переговоры о браке с Анной Карафа ди Стильяно, дочерью, Антонио Карафа, герцога Мондрагоне и Елены Альдобрандини. Переговоры затянулись до 1633 года. Невеста Джанкарло была богатой наследницей, и под давлением дона Гаспара де Гусмана, графа-герцога Оливареса, первого министра Испании при короле Филиппе IV, она была выдана замуж за его сына дона Рамиро Нуньеса де Гусмана, герцога Медина-де-лас-Торрес, который вскоре стал вице-королём Неаполитанского королевства. Джанкарло думал посвятить себя военной карьере. Ещё в детстве он был принят в рыцари Мальтийского ордена. С мая 1621 года являлся Великим приором Пизанского командорства ордена. Возглавил флот великого герцогства Тосканского. В 1638 году получил место главнокомандующего флота Испании в Средиземном море. После неудачного участия в 1642 году в осаде Барселоны во время восстания в Каталонии подал в отставку. В 1643 году в последний раз участвовал в военных действиях. Во время войны за княжество Кастро был главнокомандующим армии великого герцогства Тосканского. Папа Иннокентий X в знак добрых отношений с семьей Медичи и лично с Фердинандо II, великим герцогом Тосканским, 14 ноября 1644 года возвел его младшего брата Джанкарло в кардиналы. 20 марта 1645 года ему был присвоен титул кардинала-диакона Санта-Мария-Нуова (ныне Санта-Мария-делла-Скала). Таким образом, Джанкарло был вынужден отказаться от военной карьеры. 6 марта 1656 года его прежний титул был заменён на титул кардинала-диакона Сан-Джорджо-ин-Велабро. Став кардиналом, он не изменил своего образа жизни. В июне 1645 года вернулся во Флоренцию. Прибыл в Рим только в 1655 году для участия на конклаве, на котором новым римским папой был избран Фабио Киджи, взявший имя Александра VII. На конклаве активно сотрудничал с младшим братом Леопольдо, который позднее также был возведён в сан кардинала. Папа Александр VII назначил его ответственным за прием королевы Кристины Шведской, новообращенной из протестантизма в католицизм. Но когда обнаружилась близость между Джанкарло и Кристиной, понтифик отправил кардинала-диакона обратно во Флоренцию, объявив его слишком красивым и молодым для того, чтобы быть духовным наставником королевы. В Рим он больше не вернулся. Джанкарло был одним из самых активных итальянских коллекционеров и меценатов. Раннее собрание из 250 картин, главным образом натюрмортов и портретов членов семьи, хранилось им на вилле Меццомонте, которую он купил в 1629 году. В 1640 году великий герцог Тосканский передал ему особняк на улице Вия делла Скала во Флоренции. Обе резиденции были украшены Джанкарло фресками кисти Анджело Микеле Колонна, Агостино Мителли и Пьетро да Кортона. Средства, полученные им после продажи виллы Меццомонте в 1644 году, также были потрачены на покупку новых полотен. В 1648 году унаследовав от дяди Лоренцо Медичи виллу в Кастелло, разместил в ней натюрморты и пейзажи современных ему флорентийских живописцев. Часть коллекции перенёс в личные покои во дворце Питти во Флоренции. В его собрании находились работы кисти Рафаэля Санти, Антонио Аллегри по прозвищу Корреджо, Франческо Маццолы по прозвищу Пармиджанино, Франческо Альбани, Питера Пауля Рубенса, Пьеро ди Козимо, Паоло Кальяри по прозвищу Веронезе, Николя Пуссена, Гвидо Рени. Всего коллекция включала более 560 картин. С юности он был поклонником театра. В 1637 году руководил организацией торжеств по случаю свадьбы старшего брата Фердинандо II и Виктории делла Ровере. В 1648 году возглавил Академию согласных — ассоциацию благородных театралов, для труппы которой в 1657—1658 году по его заказу архитектор и скульптор Фердинандо Такка построил театр Пергола во Флоренции. Во Флоренции Джанкарло вёл светский образ жизни, принимая многочисленных любовниц. Ещё в 1637 году у него родился внебрачный сын Альберто от Маргериты Сальветти, жены Джулио Джанноццо Чеппарелли. Фердинандо II доверил ему управление финансовыми делами великого герцогства. Однако со временем отношения между братьями охладели. Джанкарло Медичи умер на вилле в Кастелло от инсульта 22 января 1663 года. Он был похоронен в капелле Медичи в церкви Сан-Лоренцо. Вместо завещания, кардинал-диакон оставил долги в размере 135 000 крон. Через несколько дней после его смерти, Фердинандо II распродал на аукционе всё имущество брата, чтобы погасить кредиты покойного. Литература: Acton, Harold. The Last Medici : London : Macmillan, 1980. — P. 46–48. — 322 p. — ISBN 978-0-33-329315-7; De Novaes, Giuseppe. Elementi della Storia De'Sommi Pontefici da San Pietro : Roma : Presso Francesco Bourlie, 1822. — P. 10. — 253 p.

1619

Хеджон I 1619 (Ли Хо II)

монархический правитель Кореи (1649-1659). Умер 23 июня 1659 года.

1638

Ульрик Фредерик Гюлленлёве (датское имя — Ulrik Frederik Gyldenløve)

датский государственный деятель, наместник Норвегии, граф. Ульрик Фредерик родился в Бремене от внебрачной связи будущего датского короля Фредерика III и Маргреты Папе. Его родным языком был немецкий. Во время датско-шведской войны 1657—1658 годов отличился при обороне Копенгагена и в сражении при Нюборге. С 1661 года — риксъегермейстер. В этом же году с разрешения короля уехал в Испанию, где дослужился до генеральского чина. Вернулся в Данию в 1663 году. В 1664 году назначен наместником Норвегии, а в 1666 году ему было также передано командование норвежскими войсками. В 1669 году Гюлленлёве был отправлен в Англию для восстановления отношений, ухудшившихся после нападения в 1665 году английского флота на голландские купеческие корабли, стоявшие в гавани Бергена. В 1670 году его назначили членом Тайного государственного совета и президентом Коммерц-коллегии (занимал пост до 1680 года). Пользовался благосклонностью своего сводного брата Кристиана V и активно участвовал в придворных увеселениях. В ноябре 1672 года ему были поручены сложные переговоры с герцогом Гольштейн-Готторпским и Гамбургом, которые, однако, не увенчались успехом, в связи с чем Гюлленлёве навлёк на себя недовольство короля. В войне за Сконе, получившей в норвежской истории название «войны Гюлленлёве», командовал норвежскими войсками, действовавшими на территории Бохуслена. После заключения мира проживал в Копенгагене, однако оставался норвежским наместником вплоть до 1699 года. После смерти Кристиана V в 1699 году уехал в Гамбург, где и скончался 17 апреля 1704 года. Похоронен в Кафедральном соборе Копенгагена. Был трижды женат: в 1659—1661 годах на дочери риксмаршала Йоргена Урне Софии; в 1661—1670 годах на Марии Груббе, с которой развёлся, уличив в неверности; в 1677—1701 годах на графине Антуанете Августе аф Ольденбург. Источники: Гильденлеве // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907; Dansk biografisk lexikon. — B. VI. — Kjøbenhavn, 1892; Nordisk familjebok. — B. 10. — Stockholm, 1909.

1656

Джон Лик (John Leake)

английский адмирал и политик конца XVII — начала XVIII века. С 1708 по 1715 год заседал в Палате общин. Родился в Ротерхайте. Был вторым сыном артиллериста Ричарда Лика. В качестве капитана отличился в нескольких морских сражениях, включая осаду Дерри, во время которой провёл конвой к осаждённым, чем обеспечил их победу. Во время Войны Аугсбургской лиги участвовал в сражениях при бухте Бентри (1689 год), при Бич-Хед (1690 год) и при Барфлёре (1692 год). Вскоре после начала Войны за испанское наследство Лик получил назначение на «HMS Exeter» и выступил 22 июля 1702 года выступил из Плимута в числе восьми судов, направлявшихся к Ньюфаундленду с целью атаковать французские поселения и корабли. Эскадра уничтожила или захватила 51 неприятельский корабль и сожгла все французские поселения на острове. По возвращении в Англию Лик был произведён в контр-адмиралы. Ему также предложили рыцарский титул, но Лик отказался. В марте 1703 года ему было присвоено звание вице-адмирала. В 1704 году Лик отправляется на Средиземное море и участвует в штурме и захвате Гибралтара под командованием Джорджа Рука. Через месяц он обороняет город от ответной атаки французов, командуя «HMS Prince George» в сражении при Малаге. 21 марта 1705 года Лик снова помогает отбить атаку на Гибралтар. В результате союзники утверждаются на полуострове и получают важную базу на Средиземноморье. В 1706 году французы пытаются вернуть контроль над Барселоной, захваченной англичанами в сентябре 1705 года. 22 мая эскадра Лика снимает осаду города. По дороге обратно в Англию Лик захватывает Картахену и Аликанте. В 1707 году Джон Лик становится полным адмиралом. Умер в Лондоне 21 августа 1720 года. Литература: Publications of the Navy Records Society 1893—2006 (Volumes 52 & 53, The Life of Sir John Leake, Vols. I & II, ed. Geoffrey Callender)

1676

Хосе Каньисарес (испанское имя — Jose de Canizares; José de Cañizares)

испанский драматург. Родился в Мадриде. Одно время служил простым солдатом. Наибольший успех Каньисарес получил за свои «Comedias de figurón» («Характерные пьесы»), которые незадолго до него были введены в моду Морето и Рохасом. Лучшими образцами этого рода у него считаются «La más ilustre fregona» («Самая знаменитая кухарка»), «El montañiés en la corte» («Горец при дворе») и особенно «El Domine Lucas», где осмеиваются бездарные писатели с громадными претензиями. «Domine Lucas» превратилось в Испании в прозвище целого класса людей. Одной из лучших комедий Каньисареса считается проникнутая тонким и изящным юмором «De los hechizos de Amor, la musica es el mayor» («Из волшебства любви наибольшее — музыка»). Интересны и некоторые из пьес Каньисареса на исторические сюжеты, например, «Cuentas del Gran Capitan», «Enrique el Enfermo», «Picarillo en España». Каньисаресу недостаёт оригинальности и творческой силы; план, завязка и положения в основном заимствуются им у его великих предшественников — Лопе, Кальдерона и др. Впрочем, переделка старых пьес на новый лад была самым заурядным явлением в Испании. Из пьес Каньисареса напечатаны восемьдесят. Умер 4 сентября 1750 года

1677

Пьетро Луиджи Карафа (итальянское имя — Pietro Luigi Carafa)

итальянский куриальный кардинал, доктор обоих прав. Родился в Неаполе, Неаполитанское королевство. Титулярный архиепископ Лариссы с 27 марта 1713 по 20 сентября 1728. Апостольский нунций в Тоскане с 20 июля 1713 по 12 апреля 1717. Секретарь Священной Конгрегации Пропаганды Веры с 12 апреля 1717 по 1724. Секретарь Священной Конгрегации по делам епископов и монашествующих с 1724 по 20 сентября 1728. Вице-декан Священной Коллегии Кардиналов с 15 ноября 1751 по 9 апреля 1753. Декан Священной Коллегии Кардиналов и префект Священной Конгрегации Церемониала с 9 апреля 1753 по 15 декабря 1755. Кардинал-священник с 20 сентября 1728, с титулом церкви Сан-Лоренцо-ин-Панисперна с 15 ноября 1728 по 16 декабря 1737. Кардинал-священник с титулом церкви Санта-Приска с 16 декабря 1737 по 16 сентября 1740. Кардинал-епископ Альбано с 16 сентября 1740 по 15 ноября 1751. Кардинал-епископ Порто и Санта-Руфина с 15 ноября 1751 по 9 апреля 1753. Кардинал-епископ Остии и Веллетри с 9 апреля 1753. Умер в Риме 15 декабря 1755 года.

1694

Луи Клод Дакен (французское имя — Louis-Claude Daquin)

французский композитор, органист и клавесинист. Родился в Париже. Дакен был еврейского происхождения и потомком Франсуа Рабле по матери. Его двоюродный дед преподавал древнееврейский язык в Коллеж де Франс. Дакен рано проявил музыкальное дарование. В шестилетнем возрасте играл на клавесине перед Людовиком XIV. Крёстной матерью Дакена была знаменитая клавесинистка Элизабет Клод Жаке де ля Герр. С 1715 года служил органистом в церквах. В 1727 году Дакен получил место органиста в церкви Сен-Поль в результате состязания, переиграв своего соперника Ж.-П.Рамо. С 1739 — органист королевской капеллы, а с 1755 — в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Виртуоз и блестящий импровизатор. Автор пьес для клавесина (пьеса «Кукушка» сохранилась в репертуаре современных пианистов), рождественских песен для органа и для клавесина, кантат и др. Произведения Дакена написаны главным образом в стиле рококо, им присущи утончённость, галантность, сентиментальность. В своих лучших сочинениях Дакен предвосхищает жанровую изобразительность и лирический психологизм классиков XVIII века. Умер в Париже 15 июня 1772 года. Дискография: Louis Claude Daquin, l’œuvre intégrale pour orgue / Луи Клод Дакен, полное собрание сочинений для органа. Марина Чебуркина на органе Королевской капеллы Версальского дворца. — Paris : Natives, 2004. EAN 13 : 3760075340049. Литература: "Louis-Claude Daquin", in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie. 20 vol. London, Macmillan Publishers Ltd., 1980. ISBN 1-56159-174-2; "The Music of the Jews in the Diaspora" by Alfred Sendrey (New York, 1970);. "Louis-Claude Daquin" in "Classical Music", ed. John Burrows. DK Publishing, Inc: New York, 2005.

1706

Джанбеттино Чиньяроли (итальянское имя — Giambettino Cignaroli)

итальянский живописец. Значительную часть своей карьеры он работал в Вероне. Кроме живописи был писателем. Опубликовал историю живописи Веронезе и биографию Антонио Балестра. Умер 1 декабря 1770 года.

1711

Андрей Яковлевич Безбородко (украинское имя — Андрій Безбородько)

генеральный писарь Войска Запорожского. Сын небогатого «значкового товарища». В 1730 году он начал службу в малороссийской генеральной канцелярии, в сентябре 1733 года назначен был старшим войсковым канцеляристом. C 1739 года, после смерти генерального писаря Турковского, исполнял его обязанности, а затем указом от 20 февраля 1741 года был сделан малороссийским генеральным писарем. Благодаря постоянным лестным отзывам о его служебном усердии и прилежании, ему пожалованы были 27 ноября 1736 года три деревни «на пропитание» — Стольное, Пшехдани и Богдани. Быстрыми служебными успехами Безбородко обязан был главным образом своей вкрадчивости, ловкости, уменью приноровиться к характеру последовательно сменявшихся правителей, охотно передававших в его руки все бремя управления краем, вследствие чего Безбородко ведал даже секретные дела относительно тогдашних военных обстоятельств. Будучи человеком небеспримерной честности, Безбородко обратил в выгодный для себя промысел назначение на должности низшей войсковой старшины, всецело зависевшей от него он устранил выборное начало и стал определять старшин за деньги, требуя по 70—100 руб. за сотничьи уряды. Не довольствуясь наличным количеством должностей, Безбородко уговорил наместника Румянцева разделить сотни пополам для увеличения урядов, а затем стал раздавать за плату универсалы на право получения первого открывшегося места (так называемые «вакансовые» уряды); при этом Безбородко увеличил число канцеляристов до 200 человек, охотно принимая людей «посполитой породы», щедро оплачивавших получаемое ими звание. 5 ноября 1742 года яготинский сотник Купчинский послал в Санкт-Петербург донос на Безбородко, обвиняя его во взяточничестве и в лицеприятии к родственникам. По доносу было назначено следствие и Безбородко был отстранён от должности. Дело велось крайне медленно: первый допрос сделан был лишь в марте 1743 года, а потом следствие приостановилось на несколько лет. Несмотря на приведенные Купчинским доказательства, дело закончилось в 1751 году в пользу Безбородко, который снова определен был в генеральную канцелярию. Купчинский же лишен был уряда и «100 ударов кием взял». В 1762 году Безбородко вышел в отставку с званием генерального судьи и поселился в селе Стольном, где прожил до глубокой старости, занимаясь хозяйством. Умер 2 марта 1780 года. Над его могилой сыновьями построена Андреевская церковь, сохранившаяся до нашего времени. Жена — Евдокия Михайловна Забела (Забело, Забелло), дочь генерального судьи Михаила Тарасовича Забело, родилась в городе Борзна 4 августа 1716 года, умерла 5 июля 1803 года. Статс-дама с 5 апреля 1797 г. Сыновья: Безбородко, Александр Андреевич — светлейший князь, канцлер Российской Империи (1797); Безбородко, Илья Андреевич — граф, генерал-поручик, сенатор. Дочери: Ульяна Андреевна Безбородко (умерла в 1776 году) вышла замуж за Павла Васильевича Кочубея, мать князя Виктора Кочубея; Анна Андреевна Безбородко (1745—1805), вышла замуж за Галецкого (Галицкого); Татьяна Андреевна Безбородко (1751-около1805), в январе 1779 года вышла замуж за черниговского губернатора Якова Леонтьевича Бакуринского (около1740—1801). Их дочь Прасковья (1784—1815) — жена Семёна Михайловича Кочубея. Литература: Безбородко, Андрей Яковлевич // Русский биографический словарь : в 25 томах. — Санкт-Петербург, 1900. — Том 2: Алексинский — Бестужев-Рюмин. — С. 640-641; Григорович, Н.И., Канцлер князь Безбородко. «Русский Архив», 1874 г., книга I; Лазаревский, А., Очерки Малороссийских фамилий. «Русский Архив», 1875 г., книга III; Лазаревский, А., Очерки из быта Малороссии в XVIII в. «Русский Архив.», 1873 г., книга III; Дневные записки малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича. Mосква 1859.

1715

Христиан Фюрхтеготт Геллерт (немецкое имя — Christian Fürchtegott Gellert)

немецкий поэт и философ-моралист эпохи Просвещения, один из наиболее читаемых немецких писателей того времени наряду с Христианом Феликсом Вейсе. Родился в Хайнихене. Геллерт был пятым сыном в семье пастора и рос в скромных условиях, однако с 1729 года посещал княжескую школу Святой Афры в Мейсене. Его старший брат — металлург и минералог Христлиб Эреготт Геллерт. В 1734 году Геллерт продолжил обучение в Лейпцигском университете на факультете теологии. Его попытки чтения проповедей оказались неудачными вследствие его природной скромности, и он был вынужден перебиваться частными уроками и воспитательской работой в дворянских семьях. Геллерт был хорошо знаком с французской и английской литературой и занимался переводами энциклопедии Пьера Бейля под руководством Иоганна Кристофа Готтшеда.

В 1744 году Геллерт написал диссертацию по теории и истории басни. С 1745 года Геллерт читал лекции о поэзии, словесности и морали в Лейпциге, а в 1751 году получил звание профессора философии. Иоганн Вольфганг Гёте назвал учение Геллерта о морали «фундаментом немецкой нравственной культуры».У Геллерта было плохое здоровье, сопровождаемое чётко выраженной ипохондрией. Ни лечение, ни поездки в Берлин, Карловы Вары и Дрезден не помогали улучшить его настроение. Геллерт умер в Лейпциге 13 декабря 1769 года. В родном городе Геллерта ему воздвигнут памятник. Труды: Басни и сказки: Песни духовные; Жизнь шведской графини фон Г***; Нравоучения. Литература: Геллерт, Христиан Фюрхтеготт // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907.

Усама ибн Мункыз (арабское имя — أسامة بن منقذ)

арабский писатель и полководец. Участник сражений с крестоносцами. Путешествовал по Сирии, Египту, Палестине, Месопотамии. Автор «Книги назидания» (издана в Лейдене в 1884) — автобиографической хроники, рассказывающей о быте арабов в XII веке и их отношениях с крестоносцами. Книга ценна как художественное произведение и важный исторический источник, дающий представление о жизни средневекового арабского Востока. Усаме ибн Мункызу принадлежат также сборники стихов и исторических рассказов «Книга о посохе», «Книга стоянок и жилищ» и др. Усама родился в Шейзаре (северная Сирия), в семье правителей Шейзара — одного из многочисленных сирийских княжеств, существовавших в конце XI века. Он получил хорошее образование, его отец, Муршид (1068—1137), получил широкую известность как каллиграф и переписчик Корана. Ибн Халликан (умер в 1282) характеризует Усаму в своем биографическом словаре как «одного из самых могущественных, образованных и отважных членов семьи Мункизидов, владетелей замка Шайзар». Уже в 15 лет Усама участвовал в сражениях с крестоносцами, когда Танкред с войском Антиохии предпринял попытку взять Шейзар (в 1110 году). В 1129 году он поступил на службу к правителю Мосула Занги. После смерти отца в 1137 году из-за конфликта с дядей, Абу-ль-Асакиром, правителем Шейзара, он вынужден был навсегда оставить свой дом. С 1138 по 1144 год Усама находился на службе у правителей Дамаска. В это время он совершает несколько поездок в Палестину, находившуюся под властью крестоносцев. Он участвовал в переговорах между Дамаском и Иерусалимским королевством. Благодаря своему высокому социальному положению, он был вхож в высшие слои франкского общества. У него были друзья среди представителей рыцарства, он познакомился с королём и его придворными. Однако из-за интриг он вынужден был оставить Дамаск и следующим его прибежищем стал Египет. В Египте Усама пробыл десять лет, с 1144 по 1154 год. В Египте он приобрел влияние. По поручению везира Фатимидов Усама ездил с посольством в Сирию в 1150 году. Однако вовлеченность в дворцовые интриги вынудила его спешно оставить Египет в 1154 году. По дороге он потерял практически все своё имущество, ограбленный бедуинами и крестоносцами. Усама снова, теперь уже на десять лет, обосновался в Дамаске. Он поступил на службу к Нур ад-Дину, сыну мосульского правителя Имад ад-Дина Занги. Из Дамаска Усама совершает в 1160 году паломничество в Мекку. В 1162 и 1164 годах он участвовал с Нур ад-Дином в осаде и взятии принадлежавшей крестоносцам антиохийской крепости Харим. С 1164 по 1174 год он жил у властителя небольшого замка Кайфа, в области Диярбекра в Верхней Месопотамии. В 1174 году он возвращается в Дамаск, находившейся к тому времени под властью Салах ад-Дина. При дворе последнего находился его любимый сын Мурхаф. Здесь он и провел свои последние годы. Усама уже не обладал прежним политическим влиянием и прибывал в относительном забвении. Но это время он посвятил осмыслению пережитого. Усама писал о себе в эти годы:

Я всегда был горящим факелом битвы; всякий раз, когда она угасала,

Я зажигал её вновь искрой, высеченной ударом меча о голову врага…

Но ныне я стал подобен праздной деве, которая лежит

На мягких подушках за ширмами и занавесями.

И я ослабел, лежа неподвижно столь долго.

Умер в Дамаске 17 ноября 1188 года. Сочинения: Китаб аль-ъаса (Книга о посохе), Каир, 1953; Китаб ал-маназил ва-д-дийар (Книга стоянок и жилищ), Москва, 1961. (Факсимиле рукописи без перевода); Китаб аль-Иътибар в русском переводе. — Книга назидания, [перевод А.А.Салье, вступительная статья И.Ю.Крачковского и Е.А.Беляева, 2-е издание], Москва, 1958 (литература, страницы 321-24). Литература: Josef W. Meri. Medieval Islamic civilization. — Routledge, 2004. — 1248 p. — ISBN 9780415966900.

1303

Хью де Куртене (Hugh de Courtenay)

английский аристократ, 2/10-й граф Девон, 2-й барон Куртене; сын Хью де Куртене, 1/9-го графа Девона, и Изабеллы де Сент-Джон. Хью де Куртене принадлежал к знатному роду, владевшему обширными владениями в Девоншире. Его отец получил титул графа Девона как потомок по женской линии Ревьерсов, носивших этот титул в XII - XIII веках. Уже в 1325 году Хью заключил очень почётный брак: его женой стала Маргарет де Богун, дочь Хамфри де Богуна, 4-го графа Херефорда, и Элизабет Рудланской, дочери Эдуарда I; таким образом, Маргарет приходилась родной племянницей тогдашнему королю Эдуарду II. 20 января 1327 года 23-летний Хью стал рыцарем-баннеретом. В этом качестве он сражался при Халидон-Хилле в 1333 году, где Эдуард III разгромил шотландцев. В 1337 году, ещё при жизни отца, Хью был вызван в парламент как лорд Куртене; в 1339 году он совместно с отцом разбил французов, высадившихся было в Корнуолле, а годом позже, после смерти отца, унаследовал его владения и графский титул. В 1342 году Куртене в составе армии Эдуарда III высадился в Бресте и принял участие в войне за бретонское наследство. Источники сообщают об участии Хью де Куртене в турнире в Личфилде в апреле 1347 года, но 10-й граф Девон именно в этом году получил освобождение от военной службы в силу телесной немощи, и примерно тогда же - освобождение от обязанности присутствовать в парламенте, так что, возможно, это был один из его сыновей. Позже Куртене сражался при Пуатье. В 1373 году Эдуард III назначил его главным смотрителем королевского леса в Девоне. Куртене смог расширить свои владения за счёт брака: приданым Маргарет де Богун был манор Поудерхэм в Девоншире, а после смерти её бездетного брата Хамфри граф Девон получил ещё часть земель Богунов. Тем не менее он оставался одним из наиболее бедных графов Англии. Хью де Куртене умер в Эксетере (Девон, Англия) 2 мая 1377 года. Поскольку он пережил двух старших сыновей, его наследником стал внук Эдуард. Хью де Куртене был женат на Маргарет де Богун, дочери Хамфри де Богуна, 4-го графа Херефорда, и Элизабет Рудланской. В этом браке родились тринадцать детей: сэр Хью де Куртене (1327 - до 1349); Томас де Куртене (родился в 1329/1331), клирик; сэр Эдуард де Куртене из Годлингтона (1331 - 1368/1371), отец Эдуарда де Куртене, 3/11-го графа Девона; Роберт де Куртене из Моретона; Уильям де Куртене, архиепископ Кентерберийский (около 1342 - 1396); сэр Филипп де Куртене из Поудерхэма (около 1355 - 1406); сэр Петер де Куртене (умер в 1405); Хамфри де Куртене; Маргарет де Куртене (1326-1385); муж - Джон Кобэм, 3-й барон Кобэм; Элизабет (умерла в 1395); 1-й муж - сэр Джон де Вер; 2-й муж - сэр Эндрю Латтрелл; Кэтрин де Куртене (умерла в 1399); муж - Томас Энген, 2-й барон Энген; Энн де Куртене; Джоанна де Куртене; муж - сэр Джон Чеверстон.

1327

Андрей Иванович (Боровский)

младший из четверых сыновей великого князя Московского Ивана I Даниловича Калиты. В 1339 г. посылался отцом в Новгород Великий, осенью вместе с братьями Семеном Гордым и Иваном Красным – в Орду, откуда вернулся с пожалованием. В 1341 г. сопровождал в Орду своего старшего брата – Семена Ивановича Гордого, получившего ярлык на великое княжение. С ним же еще дважды был Орде: в 1344 и 1347 гг. Удельный князь Серпуховский и Боровский в 1341—1353 годах. Умер во время эпидемии чумы 6 июня 1353 года. Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Андрей Иванович был женат дважды. Первая жена — Юлиана, дочь Ивана Федоровича, князя Галицкого. Вторая жена — Мария, дочь Константина Васильевича, князя Ростовско-Борисоглебского. Дети: Иоанн (умер в 1358 году); Владимир Андреевич Храбрый (1353—1410) — князь Серпуховский и Боровский.

1330

Асикага Ёсиакира (японское имя — 足利 義詮)

2-й сёгун сёгуната Муромати. Правил с 1358 по 1367 год. Был сыном Асикаги Такаудзи, основателя сёгуната Муромати. Ёсиакира провёл детство в городе Камакура. Присоединился к войскам отца в 1333 году, которые отправились в Киото и перешёл вместе с ними на сторону восставшего императора Го-Дайго. Во время «реставрации Кэмму» Ёсиакира находился в Камакуре. В 1358 году, после смерти Асикаги Такаудзи, Ёсиакира принял титул сёгуна. Хотя в начале его правления страна раскололась на ряд удельных владений, начиная с 1363 году вместе с умиротворением рода Ямада (японское имя — 山田氏), ему удалось стабилизировать ситуацию и сохранить целостность японского государства. Ёсиакира умер 28 декабря 1367 года. Его могила находится в храме Тодзи-ин, Киото, где похоронен его отец. Через несколько месяцев после его смерти титул сёгуна наследовал его сын Асикага Ёсимицу.

1477

Авентин (латинское имя — Ioannes Aventinus; немецкое имя — Johannes Aventinus; настоящее немецкое имя Иоганн Турмайр, Johann Turmayr)

немецкий учёный—гуманист, историк и филолог. Родился в Абенсберге. Иоганн Авентин считается основоположником немецкой классической филологии. Начиная с 1495 года И.Авентин учится в университетах Ингольштадта, Вены, Кракова и Парижа, преимущественно изучает гуманитарные науки. После окончания своей учёбы, в 1509 году, становится преподавателем для сыновей баварского герцога Вильгельма IV. В феврале 1517 года назначается официальным историографом Баварии. В 1512 году И.Авентин пишет латинскую грамматику, ставшую известной среди учёных и преподавателей своего времени. В 1516 он пишет (для поступающих в университет сыновей баварского герцога), а затем издаёт первую в истории печатную энциклопедию (название энциклопедия принадлежит также И.Авентину). Учёный состоял в активной переписке с Мартином Лютером и Филиппом Меланхтоном.

В 1528 году И.Авентин был посажен в тюрьму за нарушение церковного поста. И.Авентин является автором нескольких сочинений по истории Баварии (в том числе «Баварсих анналов»). В 1523 году он издаёт первую карту Баварии. Был также автором учебников по музыке и математике (о римской системе счёта). По указанию короля Баварии Людовика I, бюст Иоганна Авентина был установлен в Вальгалле. Умер в Регенсбурге 9 января 1534 года. Похоронен учёный в монастыре Санкт-Эммерам в Регенсбурге. Сочинения: Sämtliche Werke, Bd 1—6, Münch., 1880—1908; Baierische Chronik, hrsg. von G. Leidinger, Jena, 1926. Литература: Вайнштейн О.Л., Западноевропейская средневековая историография, Москва— Ленинград, 1964, страницы 332—334.

1509

Магнус III Мекленбургский (немецкое имя — Magnus III. von Mecklenburg)

герцог Мекленбург-Шверина, с 1516 года епископ Шверина и с 1532 года администратор Шверинского епископства. Родился в Штаргарде. Магнус — старший сын герцога Генриха V Мекленбургского. Поскольку он умер раньше своего отца, он не правил в Мекленбурге. 21 июля 1516 года, то есть будучи ещё малолетним, Магнус был избран епископом Шверина. До своей конфирмации в 1532 году вопросами управления занимался пастор Шверинского собора Генрих Банцков. Благодаря вводу в Мекленбурге Реформации Магнус стал с 16 сентября 1532 года администратором Шверинского епископства. 26 августа 1543 года он женился на Елизавете Датской, дочери короля Дании Фредерика I. Свадьба проходила в Кильском дворце. Детей у Магнуса и Елизаветы не было. Магнус умер в Бютцове 28 января 1550 года и был похоронен в церкви Доберанского монастыря. Преемником Магнуса III на должности епископа Шверина стал его двоюродный брат Ульрих Мекленбургский.

1546

Мурад III (османское имя — مراد ثالث — Murâd-ı sâlis; турецкое имя — Üçüncü Murat)

двенадцатый султан Османской империи, сын султана Селима II и Нурбану Султан, правил с 1574 по 1595 год. Родился в Манисе, где тогда находился санджак-беем его отец, шехзаде Селим. В 1558 году шехзаде Мурад был назначен своим дедом, османским султаном Сулейманом Кануни, губернатором (санджак-беем) Акшехира (1558—1566). В правление своего отца Селима II шехзаде Мурад занимал должность санджак-бея (губернатора) Манисы (1566—1574). Унаследовал трон от своего отца Селима II в 1574 году, при вступлении на престол приказал умертвить 5 своих младших братьев, что было обычной практикой турецких султанов. Мурад III мало занимался государственными делами, предпочитая гаремные наслаждения. При нём большую роль в политике стали играть женщины из султанского гарема, в частности Нурбану, мать Мурада, и его жена Сафие. Возглавляемые ими придворные группировки плели интриги друг против друга, а также против многих высших сановников, часто добиваясь их смещения и казни. При Мураде III значительно увеличилась коррупция, стали нормой взяточничество и кумовство. В 1578 году началась очередная война с Ираном. По легенде, Мурад III спросил приближенных, какая война из всех, имевших место в правление Сулеймана I, была самой тяжелой. Узнав, что это была иранская кампания, Мурад задумал превзойти знаменитого деда и действительно осуществил своё желание. Имея значительное численное и техническое превосходство над противником, османская армия добилась ряда успехов: в 1579 году были оккупированы территории современных Грузии и Азербайджана, а в 1580 году — южное и западное побережье Каспийского моря. В 1585 году были разбиты основные силы иранской армии и занята территория Азербайджана (исторического региона на юго-западе современного Ирана). Согласно Константинопольскому мирному договору с Ираном, заключённому в 1590 году, к Османской империи перешли большая часть Азербайджана, в том числе Тебриз, всё Закавказье, Курдистан, Луристан и Хузестан. Несмотря на столь значительные территориальные приращения, война привела к ослаблению османской армии, понесшей большие потери, и подрыву финансов. Умер Мурад III 15 января 1595 года. В 1560-е годы в гарем попала Сафие. Вплоть до восшествия Мурада на престол и долгие годы после этого Сафие оставалась его единственной наложницей. Нурбану-султан советовала сыну брать других наложниц для блага династии, поскольку к 1581 году в живых оставался только один шехзаде — сын Мурада и Сафие, Мехмед. Остальные сыновья, рождённые Сафие, умерли в раннем детстве, во время или вскоре после рождения. В 1583 году Нурбану обвинила Сафие в колдовстве, которое сделало Мурада импотентом, неспособным взять новую наложницу; нескольких слуг Сафие арестовали и пытали. Вскоре после этого сестра Мурада, Эсмехан-султан, подарила брату двух красивых рабынь, которых он принял и сделал своими наложницами. В течение последующих нескольких лет Мурад стал отцом нескольких десятков сыновей и дочерей. В венецианских докладах говорится о том, что несмотря на первоначальную горечь из-за связей Мурада с другими женщинами, Сафие держалась с достоинством и не показывала ревности к наложницам Мурада. Позднее Сафие сама покупала красивых рабынь для гарема, чем заслужила благодарность султана, который продолжал ценить её и советоваться с ней по политическим вопросам, особенно после смерти Нурбану. В последние годы жизни и правления Мурада Сафие вновь стала его единственной наложницей и спутницей. По сообщениям венецианских и английских послов, несмотря на влияние, оказываемое Сафие на султана, Мурад так и не сделал её своей законной женой, хотя историк Мустафа Али утверждал обратное. Помимо Сафие, известны имена четверых наложниц Мурада III, носивших титул хасеки: Шахихубан, Шемсирухсар, Назпервер и Фюлане. При этом, Лесли Пирс считает, что Шемсирухсар не была хасеки. Известно, что она была матерью Рукийе-султан и скончалась приблизительно в 1613 году в Стамбуле. Фюлане была дочерью Мирчи V Чобанула (имя при рождении, вероятно, Добра), вошла в гарем Мурада в 1574 году и скончалась в январе 1595 года. Историк Парс Тугладжи называет Назпервер и Шахихубан любимыми икбал султана. Также известно, что у султана были наложницы по имени Михрибан и Фахрие. По разным данным у Мурада III было 19, 22 или 24 сына и 26, 29 или 32/33 дочери; 17 дочерей умерли в 1598 году от чумы, приблизительно 19 сыновей были казнены в 1595 году. Также, ходили слухи, что по приказу Мехмеда III были казнены пятнадцать наложниц, беременных от Мурада III (умер в 1595). Сыновья: Мехмед III (26 мая 1566 — 21 декабря 1603; мать — Сафие-султан); шехзаде Селим (1567 или около1581 — казнён 28 января 1595); шехзаде Осман (около1573 — 1587, по другим данным казнён 28 января 1595); шехзаде Баязид (около1579 или 1586 — казнён 28 января 1595); шехзаде Абдулла (около1580 — казнён 28 января 1595); шехзаде Махмуд (1581/1582 — казнён 28 января 1595; мать — Сафие Султан); сын (родился и умер в июне 1582); шехзаде Джихангир (февраль — август 1585); шехзаде Сулейман (февраль — ? 1585); шехзаде Мустафа (1585 — казнён 28 января 1595); шехзаде Джихангир (1587 — казнён 28 января 1595); шехзаде Абдуррахман (казнён 28 января 1595); шехзаде Ахмед; шехзаде Алаеддин Давуд (казнён 28 января 1595); шехзаде Алемшах (казнён 28 января 1595); шехзаде Али (казнён 28 января 1595); шехзаде Хасан (казнён 28 января 1595); шехзаде Хюсейн (казнён 28 января 1595); шехзаде Исхак (казнён 28 января 1595); шехзаде Коркут (казнён 28 января 1595); шехзаде Мурад (казнён 28 января 1595); шехзаде Омер (казнён 28 января 1595); шехзаде Якуп (казнён 28 января 1595); шехзаде Юсуф (казнён 28 января 1595). Дочери: Айше-султан (около1565 — 15 мая 1604; мать — Сафие-султан) — была дважды замужем, оба раза её мужьями становились великие визири; Фатьма-султан (около1580 — 1620; мать — Сафие-султан) — была дважды замужем; в первом браке родила сына Махмуда (умер в 1598); Хатидже-султан (около 1589 — ?); Фахрие или Фетхийе-султан (около 1590/1594 — после 1641 или 1656; мать неизвестна) — в 1604 году вышла замуж за губернатора Мосула Чухадара Ахмеда-пашу. Энтони Алдерсон называет Фахрие и Фетхийе разными дочерьми султана, однако обе они были замужем за Чухадаром-пашой; Михримах и Михрюмах-султан (около 1592 — ?) — с 1604 года была замужем за мирахуром Ахмедом-пашой; Рукийе-султан (мать — Шемсирухсар-хатун) — в 1613 году вышла замуж за бейлербея Румелии Наккааса Хасана-пашу; Михрибан-султан; Хюма или Хюмашах-султан — была дважды замужем; её первым мужем Алдерсон называет Лала Мустафу-пашу, однако тот был женат на внучке Сулеймана I Хюмашах-султан; дочь — её матерью была наложница, подаренная Мураду III его сыном Мехмедом; Алдерсон отмечает, что в 1613 году состоялась массовая свадьба семи дочерей Мурада III с государственными мужами; он также пишет о том, что 17 дочерей султана умерли от чумы в 1598 году. Киновоплощения: В турецком телесериале «Великолепный век» роль взрослого шехзаде Мурада исполнил Серхан Онат. Литература: Фрили, Джон. Тайны Османского двора. Частная жизнь султанов. — Москва: Алгоритм, 2013. — ISBN 978-5-4438-0414-9; Alderson, Anthony Dolphin. The Structure of the Ottoman Dynasty. — Oxf.: Clarendon Press, 1956; Iorga, Nicolae. Istoria românilor în chipuri şi icoane. — P. 40. — 338 p; Peirce, Leslie P. The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. — Oxford: Oxford University Press, 1993. — 374 p. — ISBN 0195086775, 9780195086775; Öztuna, Yılmaz. Türkiye tarihi: baslangicindan zamanimiza kadar. — Hayat Kitaplari, 1965. — Т. 7-9; Öztuna, Yılmaz. Osmanli devleti tarihi. — Faisal Finans Kurumu, 1986; Sakaoğlu, Necdet. Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. — Oğlak Yayıncılık, 2008. — 574 p. — ISBN 9753296231, 9789753296236; Uluçay, M. Çağatay. Padişahların Kadınları ve Kızları. — Ötüken, 2011. — 312 p. — ISBN 9754378401, 9789754378405; Malcolm, Noel. Kosovo: A Short History. — Pan, 2002. — 492 p. — ISBN 0330412248, 9780330412247; Şapolyo, Enver Behnan. Osmanlı sultanları tarihi. — R. Zaimler Yayınevı, 1961. — 511 p; Mandel, Gabriele. Storia dell'harem. — Rusconi, 1992. — 246 p. — ISBN 8818880322, 9788818880328; Davis, Fanny. The Ottoman Lady: A Social History from 1718 to 1918. — Greenwood Publishing Group, 1986. — 321 p. — ISBN 0313248117, 9780313248115; Tuğlacı, Pars. Osmanlı Saray Kadınları. — Cem Yayınevi, 1985. — 351 p.

1552

Мария Максимилиана фон Виттельсбах (немецкое имя — Maria Maximiliana von Wittelsbach)

дочь баварского герцога Альберта V из рода Виттельсбахов, урожденная принцесса Баварская. Мария Максимилиана фон Виттельсбах родилась в Мюнхене. Она была дочерью герцога Альберта (Альбрехта) V Баварского и эрцгерцогини Анны Австрийской, дочери императора Фердинанда I. Её образование было сосредоточено, главным образом, на музыке. Среди учителей баварской принцессы были органист Ханс Шахингер Младший и придворный капелльмейстер Орландо ди Лассо. Мария Максимилиана не вышла замуж и жила в Мюнхене при дворе брата Вильгельма V Баварского, с пенсией в 6000 флоринов в год. Она поддерживала тесные отношения с сестрой Марией Анна Баварской, женой эрцгерцога Карла II Австрийского, которая жила в Граце. Вместе с ней Мария Максимилиана способствовала заключению брака племянницы Марии Анна Баварской и племянника, будущего императора, Фердинанда II Австрийского. С 1595 по 1598 год Мария Максимилиана находилась при дворе сестры в Австрии. Своим придворным художником она назначила Иоганна Вайнера. Каждое воскресенье в монастыре капуцинов в Альтёттинге закалывала музыкальные литании. Мария Максимилиана умерла в Мюнхене 11 июля 1614 года и была похоронена во Фрауэнкирхе в Мюнхене. Источники: Friedrich Emanuel von Hurter. Bild einer christlichen Fürstin Maria Erzherzogin zu Österreich, Herzogin von Bayern. — Hurter, 1860. — S. 37ff; Dieter Albrecht. Maximilian I. von Bayern 1573—1651, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1998. — S. 143, 153.

1572

Людвиг Юнгерман (немецкое имя — Ludwig Jungermann)

немецкий ботаник и врач. Родился в Лейпциге. Был профессором медицины в Гиссене, потом в Альтдорфском университете. Напечатал: Catalogus plantarum quae circa Altorflum noricum reperiuntur (Нюрнберг, 1615), Aulaeum academicum (Гиссен, 1624). Генрих Рупп назвал в его честь род печёночных мхов Jungermannia семейства Jungermanniaceae. Карл Линней позже позаимствовал это название. Умер Юнгерман в Лейпциге 7 июня 1653 года. Литература: Юнгерман, Готфрид-Людвиг // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1587

Мария Магдалена Баварская (немецкое имя — Maria Magdalene von Bayern)

дочь баварского герцога Вильгельма V из рода Виттельсбахов, в замужестве — пфальцграфиня Нейбургская. Мария Магдалена — дочь герцога Вильгельма V Баварского и Ренаты Лотарингской. В 1607 году её руки просил эрцгерцог Маттиас Австрийский, пытаясь через этот брак получить помощь в борьбе против родного брата, Рудольфа II, императора Священной Римской империи. Хотя отец Марии Магдалены был за этот брак, против него выступил её дядя, курфюрст Максимилиан I Баварский, который не хотел ввязываться во внутренние дела Австрии. В 1608 году эрцгерцогу Маттиасу Австрийскому было официально отказано. В мае 1609 года эрцгерцог Леопольд V Австрийский посетил Мюнхен, выразив желание отказаться от своих религиозных обетов, чтобы жениться на Марии Магдалене. Император Рудольф II обещал сделать эрцгерцога Леопольда V наследником престолов Чехии и Венгрии, в ущерб прав их брата эрцгерцога Матвея. 11 ноября 1613 года в Мюнхене Мария Магдалена вышла замуж за пфальцграфа Вильгельма Вольфганга Пфальц-Нейбургского, который был близким другом её брата. Он был лютеранином, она католичкой. Венчание во Фрауэнкирхе возглавил Иоганн Кристоф фон Вестерштеттен, князь-епископ Эйхштатский. Невеста официально отказалась за себя и всех своих потомков от прав на престол Баварии и получила в приданое 80000 флоринов. Вместе с Марией Магдаленой в Нойбург-на-Дунае прибыли два иезуита. Для неё здесь была построена католическая часовня. Пфальцграф Филипп Людвиг отправил молодоженов в Нидерланды, поручив их руководству герцогство Юлих-Клеве-Бергское, бывшее предметом имущественного спора с Бранденбургским домом. 15 мая 1614 года её муж Вильгельм Вольфганг Пфальц-Нейбургский официально перешел в католицизм в соборе Святого Ламберта в Дюссельдорфе. Мария Магдалена Баварская скоропостижно скончалась в Нойбурге-на-Дунае 25 сентября 1628 года и была похоронена в крипте иезуитской церкви в Нойбурге. В семье Вильгельма Вольфганга Нойбурского и Марии Магдалены Баварской родился один сын. Филипп Вильгельм Нейбургский, герцог Нейбурга, герцог Юлиха и Берга, курфюрст Пфальцский, женат на Анне Екатерине Констанце Вазе (1619–1651), затем на Елизавете Амалии Гессен-Дармштадтской (1635–1709). Литература: F. A. Förch: Neuburg und seine Fürsten: ein historischer Versuch als Beitrag zur Geschichte des Fürstenthums Pfalz-Neuburg, A. Prechter, 1860, S. 74 ff; Dieter Albrecht: Maximilian I. von Bayern 1573—1651, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1998, S. 155 f.

1589

Елизавета София Бранденбургская (немецкое имя — Elisabeth Sophie von Brandenburg)

принцесса Бранденбургская, в замужестве княгиня Радзивилл и герцогиня Саксен-Лауэнбургская. Родилась в Берлине. Елизавета София — дочь курфюрста Бранденбурга Иоганна Георга и его третьей супруги Елизаветы Ангальтской, дочери князя Иоахима Эрнста Ангальтского. В первый раз Елизавета София вышла замуж 27 марта 1613 года в Берлине за Януша Радзивилла. В 1628 году Елизавета София продала выделенные ей владения город и замок Лихтенберг в княжестве Байрейт своему брату маркграфу Кристиану Бранденбург-Байрейтскому. Князь Януш приобрел владения в 1617 году для своей супруги на случай вдовства за 100 тысяч гульденов у семейства Вальденфельс. Вторым супругом Елизаветы Софии 27 февраля 1628 года стал герцог Юлий Генрих Саксен-Лауэнбургский. Умерла во Франкфурте-на-Одере 24 декабря 1629 года. Елизавета София похоронена в церкви Святой Марии во Франкфурте-на-Одере. В первом браке у Елизаветы Софии родился сын Богуслав Радзивилл (1620—1669), женат на принцессе Анне Марии Радзивилл (1640—1667). Во втором браке также родился сын Франц Эрдман Саксен-Лауэнбургский, женат на принцессе Сибилле Гедвиге Саксен-Лауэнбургской (1625—1703). Литература: F. A. W. Dünnemann: Stammbuch der brandenburgisch-preussischen Regenten, Nauck, 1831, S. 105; Christian von Stramberg, Anton Joseph Weidenbach: Denkwürdiger und Nützlicher rheinischer Antiquarius, Band 1, Teil 3, R. F. Hergt, 1853, S. 338

1610

Поль Скаррон (французское имя — Paul Scarron)