-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 122099

Комментариев: 6815

Написано: 130593

Записей: 122099

Комментариев: 6815

Написано: 130593

23 июня родились... |

1909

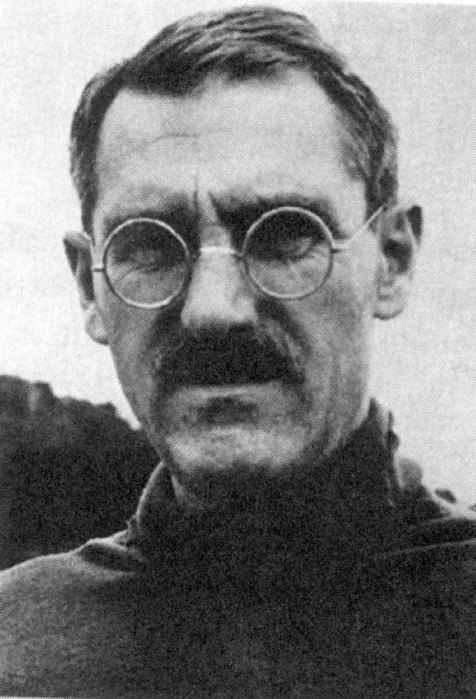

Цезарь Львович Куников

командир 3-го боевого участка противодесантной обороны Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, командир отдельного вспомогательного десантного отряда морской пехоты, майор. Родился в городе Ростов-на-Дону, в семье служащего. Еврей. С 1918 года с семьёй жил в городе Ессентуки, с 1920 года - в городе Баку, с 1924 года — в городе Макеевка (ныне Донецкая область Украины), в 1925 году переехал в Москву. Работал в Макеевке на комбинате "Югосталь", в Москве - слесарем на фабрике "Союз", затем токарем на тормозном заводе. В 1928 году Куников поступил в Высшее военно-морское училище имени М.В.Фрунзе в Ленинграде. Через 5 месяцев он тяжело заболел и был отчислен из училища. Поправившись, остался на флоте. Служил действительную службу механиком. В 1930 году Куников вернулся в Москву. С 1932 года он — заведующий сектором оборонной промышленности Московского комитета комсомола. В 1935 году окончил Московский промышленную академию и Московский машиностроительный институт, после чего работал мастером, начальником пролёта, начальником цеха, с марта 1938 года - главным технологом на заводе шлифовальных станков. С октября 1938 года Ц.Л.Куников — начальник технического управления Наркоммаша, Наркомтяжмаша, директор ЦНИИ технологии машиностроения, ответственный редактор газеты "Машиностроение".С 25 июля 1941 года Ц.Л.Куников - в рядах Военно-Морского Флота. В действующей армии с сентября 1941 года. С сентября 1941 года - командир отряда катеров водных заграждений 18-й армии Южного фронта, с октября 1941 года - командир дивизиона сторожевых катеров Азовской военной флотилии, участвовал в героической обороне городов Керчи, Темрюка и Новороссийска, воевал под Ростовом. С июля 1942 года - командир 305-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота. В августе 1942 года был сформирован отряд специального назначения Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Его командиром назначили Ц.Л.Куникова. В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года десантный отряд моряков под командованием майора Куникова в ходе Южно-Озерейской десантной операции высадился на занятом врагом и сильно укреплённом побережье в районе города Новороссийска, у села Мысхако ("Малая земля"). Стремительным ударом десантный отряд выбил фашистов из опорного пункта и прочно закрепился на захваченном плацдарме. На рассвете разгорелся ожесточённый бой. Десантники в течение дня отразили 18 атак противника. К концу дня боеприпасы были на исходе. Положение казалось безвыходным. Тогда отряд майора Куникова совершил внезапный налёт на артиллерийскую батарею противника. Истребив орудийный расчёт и захватив орудия, десантники открыли из них огонь по атакующим вражеским солдатам. Всего за первый день боёв отряд уничтожил 10 огневых точек и блиндажей, свыше 1000 солдат и офицеров противника, захватил 9 орудий, 8 пулемётов, много другого вооружения. Все захваченные орудия и пулемёты были направленны против врага. Семь дней десантники отбивали яростные атаки врага и удержали плацдарм до подхода основных сил. С гранатами в карманах моряки влезали на крыши домов и били фашистов, гнали их с чердаков, другие очищали от врага подвалы, вышибали его из комнат, превращённых в огневые точки. За период с 4 по 10 февраля отрядом было уничтожено свыше 2000 гитлеровцев, 28 пулеметных точек, 12 дзотов, 1 танк, 8 автомобилей, повреждены 2 танка врага. У Южной Озерейки – места высадки основных сил – в результате упорного сопротивления врага плацдарм захватить не удалось. Поэтому отряд Куникова, высаженный как вспомогательный, приобрёл в ходе боёв значение основного. Десант занял Станичку, Мысхако и вёл борьбу за Новороссийск. Куников лично участвовал в боях десантников, вёл огонь по врагу из автомата, отбивал контратаки противника. 12 февраля 1943 года Куников на берегу Цемесской бухты встречал прибывающие на плацдарм подразделения, когда рядом разорвалась нелепая шальная мина. Командир десанта был тяжело ранен и вывезен в госпиталь в город Геленджик. Рана оказалась смертельной. 14 февраля 1943 года майор Ц.Л.Куников умер. Похоронен в братской могиле в городе-герое Новороссийске. В его честь посёлок Станичка переименован в посёлок Куниковка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство майору Куникову Цезарю Львовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Майор (13 марта 1942). Награждён орденами Ленина (17 апреля 1943, посмертно), Красного Знамени (4 марта 1943), Александра Невского (7 апреля 1943), медалью «За трудовое отличие» (16 апреля 1939). Приказом Министра Обороны СССР в 1950 году Ц.Л.Куников навечно зачислен в списки личного состава батальона морской пехоты Краснознамённого Черноморского флота. Имя Героя с 1988 года носит большой десантный корабль (БДК) Краснознамённого Черноморского флота ВМФ России. Имя Героя - на Доске памяти в Музее Черноморского флота в Севастополе. Бюст Героя установлен в городе Азове у школы № 3. На московском заводе "Трансмаш" и на одной из улиц Ростова-на-Дону установлены мемориальные доски. Его именем названы танкер Министерства морского флота, школы в Ростове-на-Дону, Новороссийске, Туапсе и Азове, улица в Ростове-на-Дону, проспект в Новороссийске, площадь в Москве.

Надгробный памятник Установлен в городе Новороссийск Краснодарского края.

Скульптура Ц.Л.Куникова находится в экспозиции Музея Краснознамённого Черноморского флота в Севастополе (Автономная Республика Крым, Российская Федерация).

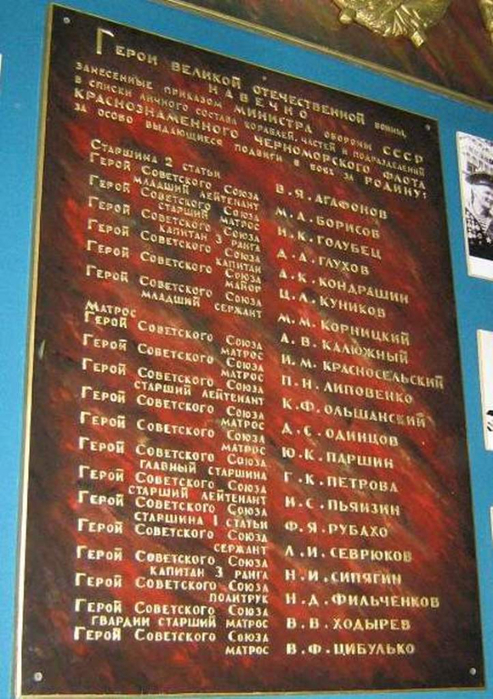

Доска памяти Героев Великой Отечественной войны, имена которых навечно занесены приказом Министра обороны СССР в списки личного состава кораблей, частей и подразделений Краснознаменного Черноморского флота за особо выдающиеся подвиги в боях за Родину. Установлена в Музее Черноморского флота в Севастополе (Автономная Республика Крым, Российская Федерация).

Площадь Куникова в городе Москва.

Обелиск рабочим Завода шлифовальных станков, погибшим в годы войны. Город Москва, улица Сущевский вал, дом 5 строение 1 (бывшая территория Завода шлифовальных станков, ныне территория Савёловского рынка).

Мемориальная доска установлена на территории ОАО "МТЗ ТРАНСМАШ" (город Москва, улица Лесная дом 28), на стене здания одного из цехов завода.

Обелиск рабочим завода в сквере на территории ОАО "МТЗ ТРАНСМАШ" (город Москва, улица Лесная дом 28).

1909

Дзуку Михайлович Ригвава

бригадир колхоза имени Сталина Гальского района Абхазской АССР, Грузинская ССР. Родился селе Квемо-Баргеби Сухумского округа Кутаисской губернии, ныне – село Нижний Баргяп Гальского района Абхазии. Грузин. С ранних лет приобщился к крестьянскому труду. С началом в Грузинской ССР коллективизации сельского хозяйства Дзуку Михайлович одним из первых вступил в местный колхоз, где трудился бригадиром полеводческой бригады. По итогам работы в 1947 году бригадой Дзуку Ригвава получен наивысший в Грузии урожай кукурузы – 136,3 центнера с гектара на площади 6 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 года за получение высоких урожаев кукурузы и пшеницы в 1947 году Ригвава Дзуку Михайловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены ещё 20 передовых кукурузоводов колхоза имени Сталина Гальского района во главе с его председателем В.А.Гогохия, а также передовой звеньевой его бригады Д.П.Бутбая. В последующие годы труженики его бригады продолжали получать высокие урожаи кукурузы, соревнуясь с бригадой знатного кукурузовода Чоколи Квачахия. По итогам работы в 1948 и 1949 годы бригадир Д.Ригвава был награждён ещё двумя орденами Ленина, а двое звеньевых его бригады Л.Т.Заркуа и Н.А.Силогава стали Героями Социалистического Труда. Проживал в родном селе Квемо-Баргеби Гальского района. Дата его кончины не установлена. Награждён 3 орденами Ленина (21 февраля 1948; 3 мая 1949; 3 июля 1950), медалями.

Герой Социалистического Труда Дзуку Ригвава.

1909

Жорж Рукье

французский режиссер. Участник т. н. «группы тридцати», работал в области документального кино. В 1929 г. поставил свой первый «немой» короткометражный фильм «Сбор винограда» (сценарист и режиссер). Затем работал как ассистент режиссера. В 1942 г. поставил фильм «Бочар» («Каретник»), в 1943 г. – «Экономия металлов» и «Доля ребенка». Наиболее полно характерные черты его творчества проявились в фильме «Фарребик, или Четыре времени года» (1946; премия жюри фестиваля документально-сюжетному фильму на VIII Международном кинофестивале в Венеции, 1947). Автор фильмов по искусству – «Галерея Мальговера» (1951), «Артур Онеггер» (1955; премия за искусствоведческий фильм на XVIII Международном кинофестивале в Венеции, 1957). Ставил также художественные игровые фильмы («Кровь и свет», 1953, «SOS Норона», 1957).

1909

Ли Сяньнянь

председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (с 1988 г.). Председатель Китайской народной республики (КНР) (1983-1988). Член ЦК КП Китая (1945-1987). Занимал ответственный пост в руководстве КП Китая (1956-1987).

1910

Жан Ануй (французское имя — Jean Anouilh)

французский драматург, сценарист, режиссер. Один из создателей т.н. интеллектуальной драмы. Вошел во французскую литературу одновременно с такими писателями-интеллектуалами, как Жан Жироду и Жан-Поль Сартр, но в отличие от них, с начала 1930-х целиком посвятил себя театру. Родился в Бордо, в семье портного и скрипачки. В 15 лет приехал в Париж, где окончил школу и поступил на юридический факультет в Сорбонну. Вскоре оставил университет и поступил на работу в рекламное агентство. Параллельно писал короткие юмористические сценарии для кино. Он с детства стремился к литературной работе: по некоторым источникам, писать драматические сценки начал с 10 лет, а в 16 попробовал себя в «полнометражной» драматургии. Работа в рекламном агентстве продолжалась недолго – страсть к театру взяла верх, и в самом конце 1920-х поступает на работу в Театр Комедии на Елисейских Полях (Comedie des Champs-Еlysеes) на должность секретаря известного французского режиссера Луи Жуве. Вскоре он окончательно связывает свою жизнь с театром: женится на актрисе Монелль Валентин и пишет свою первую пьесу – «Горностай» (1932). Вслед за этим, вплоть до 1960, пишет в среднем по одной пьесе в год. Успех к Аную пришел в 1937, после постановки на парижской сцене его пьесы «Путешественник без багажа». Затем последовали пьесы «Дикарка» (1938) и «Бал воров» (1939). В них уже были вполне внятно очерчены основная проблематика и некоторые эстетические особенности драматургии Ануя. Они, несомненно, близки экзистенциализму: поиск смысла существования в абсурдном мире, пессимистические настроения, неразрешимые моральные конфликты, освобождение от которых приносит лишь смерть. И – прием, который позже стал для него одним из любимых: «театр в театре», когда персонажи сами играют те или иные роли (в «Бале воров» три вора выступают в роли дворян). В 1940 Ануй, обратившись к греческим мифам, нашел прием, который принес его пьесам мировую славу: авторская интерпретация известных древнегреческих и средневековых сюжетов. Нельзя сказать, что Ануй был первооткрывателем этого приема – им нередко пользовались драматурги и прежде (например, пьесы Б.Шоу «Цезарь и Клеопатра» и «Святая Иоанна» – о Жанне Д'Арк). Такой прием представляет собой серьезное испытание для индивидуальности драматурга: зрительский интерес держится не на происходящих событиях, а на круге непривычных идей, возникающих на основе знакомого сюжета. Основная интрига пьесы переходит с уровня фабулы на уровень интеллектуальной игры. В этом случае добиться успеха может только личность крупного масштаба, способная заставить зрителей напряженно следить за ходом своих размышлений. И Ануй сумел выиграть: именно интеллектуальные драмы были признаны лучшими в его литературном наследии. Первыми такими пьесами стали «Эвридика» (1941) и «Антигона» (1942, премьера состоялась в оккупированном немцами Париже в 1943, когда главная героиня символизировала непобежденную Францию и готовность продолжать борьбу вопреки разумным доводам). Позже были написаны «Ромео и Джульетта» (1946), «Медея» (1948), «Жаворонок» (1953). Последняя из них – о Жанне Д'Арк – многими критиками считается вершиной творчества Ануя. Однако эти пьесы представляли собой лишь одну грань дарования драматурга: его творчество было на редкость разнообразным. Он сам делил свои пьесы на несколько циклов: «черные пьесы» (трагедии «Медея», «Антигона и др.); «розовые пьесы» (лирико-иронические комедии с неправдоподобно счастливым концом – «Ужин в Санлисе», «Приглашение в замок» и др.); «костюмированные пьесы» («Жаворонок», «Беккет», или «Честь Божья» и др.); «колючие пьесы» (сатирические комедии «Орнифль», или «Сквозной ветерок», «Подвал» и др.). Перу Ануя принадлежат и сценарии нескольких фильмов («Месье Винсент», 1947; «Маленький Мольер», 1959; и др.). К концу 1950-х зрительский интерес к творчеству Ануя снижается. На смену ему приходят новые кумиры, огромную популярность получает родившийся во Франции «театр абсурда», где та же экзистенциальная проблематика раскрывается принципиально новыми театральными средствами. Строгая интеллектуальная логика Ануя на фоне абсурдистских пьес начинает выглядеть архаичной. Спад общественного внимания послужил поводом творческих страданий драматурга: его не считали классиком, как, скажем, Ж.Кокто или Ж.Жироду, он не удостоился и избрания во Французскую Академию, как Ионеско. Косвенным свидетельством этих мучений служит то, что он всегда принципиально отказывался от любых наград и премий – разве что за исключением премии Бригадье за лучший спектакль сезона. Уже в пьесе «Орнифль», или «Сквозной ветерок» (1955) возникает новая, важная для драматурга тема: блестящий писатель в окружении злобных и бездарных критиков. В 1970–1980-e он продолжал работать, однако былую популярность не смогли вернуть ни сборники «Барочные пьесы» (1974) и «Сокровенные пьесы» (1977), ни его режиссерские постановки спектаклей по своим пьесам и произведениям других авторов. Недаром в поздних – наименее значительных – произведениях Ануя нарастает мрачная безысходность и скепсис, особенно в трактовке извечного конфликта поколений. Скончался Жан Ануй в Лозанне 3 октября 1987 года, надолго пережив пик своей популярности. Однако лучшие его пьесы идут на сценах всего мира и сегодня.

1910

Маргарита Семёновна Асланова

заведующая отделом Всесоюзного научно-исследовательского института стеклопластика и стекловолокна с опытным заводом Министерства химической промышленности СССР, профессор. Свою научную деятельность начала в 1934 году в Государственном экспериментальном институте стекла вначале в области специальных технических стекол, а затем в области синтеза стекол для выработки стеклянных волокон. В 1941 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Исследование основных физико-технических свойств волокна, нитей и тканей из стекла» и ей присуждена ученая степень кандидата химических наук. В том же году за выдающиеся изобретения по разработке метода производства стеклянного волокна удостоена Сталинской премии. С октября 1943 года руководила физико-химической лабораторией Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) стекловолокна, а с 1946 года – Всесоюзного научно-исследовательского института (ВНИИ) стекловолокна. В 1955 году защитила докторскую диссертацию на тему «Физико-химические свойства механических, электрических и адгезионных свойств стеклянных волокон». С 1956 года – заведующая отделом, а с 1974 года – главный химик и заместитель директора по научной части Всесоюзного научно-исследовательского института стеклопластика и стекловолокна (ВНИИСПСВ, ныне – ОАО «НПО «Стеклопластик») с опытным заводом в поселке городского типа Андреевка Солнечногорского района Московской области. С её именем связаны фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования по созданию отечественного производства стеклянных волокон и материалов на их основе. Под ее руководством были проведены систематические исследования свойств стеклянных волокон, что позволило открыть ряд явлений, имеющих теоретическое и практическое значение. Возглавляла широкий комплекс работ по созданию новых конструкционных высокотемпературостойких (кварцевых, кремнеземных и других) армирующих волокон, не уступающих мировым аналогам, для оборонной, авиационной и радиотехнической промышленности. Под ее руководством разработана технология производства высокопрочных высокомодульных стеклянных волокон и материалов на их основе, созданы новые материалы из стекловолокна для противорадиолокационной техники с высокими радиопоглощающими и токопроводящими свойствами. Проявила себя ученым-новатором, крупным организатором по исследованию и внедрению новых материалов, в том числе мелкодисперсных наполнителей – полых микросфер из стекла и оксида алюминия. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1980 года за большие заслуги в развитии химической науки и многолетнюю научно-педагогическую деятельность профессору Аслановой Маргарите Семёновне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Автор более 300 научных трудов и статей, обладатель более 50 авторских свидетельств на и изобретения и 9 зарубежных патентов. Подготовила 30 кандидатов наук. Являлась заместителем председателя научного совета ГКНТ СССР, членом экспертного совета ВАК СССР, членом специализированных ученых советов, председателем секции Московского отделения Всесоюзного химического общества имени Д.И.Менделеева, членом редколлегий журналов «Физика и химия стекла», «Стекло и керамика» и других. Жила в Москве. Умерла 31 октября 1984 года. Похоронена в Москве на Кунцевском кладбище. Лауреат Сталинской (1941) и Государственной СССР премий. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Почетный химик СССР. Доктор химических наук (1955). Профессор (1960). Награждена 2 орденами Ленина (17 июня 1961, 13 августа 1980), орденом Октябрьской Революции(12 августа 1976), 2 орденами Трудового Красного Знамени (28 мая 1966, 24 декабря 1970), орденом «Знак Почёта» (23 июня 1951), медалями.

1910

Пётр Никифорович Раденко

директор совхоза имени Панфилова Иртышского района Павлодарской области, Казахская ССР. Родился на территории современной Днепропетровской области Украины. Украинец. По окончании техникума механизации сельского хозяйства в 1929–1933 годах работал механиком Черлакской машинно-тракторной станции (МТС) в Черлакском районе Сибирского (с 1930 года – Западно-Сибирского) края (с декабря 1934 года – Омской области). С 1933 года работал механизатором а ряде совхозов Иртышского района Восточно-Казахстанской (с 1938 года – Павлодарской) области Казакской АССР (в феврале – декабре 1936 года – Казахской АССР, с декабря 1936 года – Казахской ССР, ныне – Казахстана). В 1941-1946 годах служил в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. В 1946–1947 годах – инженер зерносовхоза «Северный», а в 1947-1951 годах – старший инженер совхоза «Северный» Иртышского района Павлодарской области. С 1951 года – директор совхоза имени Панфилова Иртышского района Павлодарской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года за особо выдающиеся успехи, достигнутые в работе по освоению целинных и залежных земель, и получение высокого урожая Раденко Петру Никифоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Депутат Верховного Совета Казахской ССР 4-го и 5-го созывов (1955–1963). Жил и работал в Иртышском районе Павлодарской области (Казахстан). Умер 28 марта 1965 года. Награждён орденом Ленина (11 января 1957), медалями.

1910

Иван Васильевич Радченко

звеньевой колхоза «Победа», город Кизляр Грозненской области(существовала с марта 1944 года по февраль 1957 года в связи с временной депортацией чеченского и ингушского народов, с включением Кизлярского округа Ставропольского края, ныне территория Республики Дагестан). Родился в 1910 году в селе Киселёвка Звенигородского уезда Киевской губернии, ныне Катеринопольского района Черкасской области Украины, в семье крестьянина. Украинец. Участник Великой Отечественной войны. Во второй половине 1940-х годов работал звеньевым виноградарского колхоза «Победа» городского округа Кизляр. По итогам работы в 1949 году звено И.В.Радченко получило урожай винограда 195,6 центнера с гектара на площади 3,2 гектара поливных виноградников. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1950 года за получение высоких урожаев винограда в 1949 году Радченко Ивану Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Проживал в селе Южное Кизлярского района. Сведений о дальнейшей судьбе нет. Награждён орденами Ленина (12 июля 1950), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), медалями.

1910

Георгий Анатольевич Смоленский

советский физик, член-корреспондент Академии Наук СССР (1970). Член КПСС с 1943. Родился в Ялте. Окончил Ленинградский политехнический институт (1938, с 1959 профессор этого института). В 1951—1956 работал в институте химии силикатов Академии Наук СССР, в 1956—1972 в институте полупроводников Академии Наук СССР, с 1972 в Ленинградском физико-техническом институте. Основные труды по сегнетоэлектричеству, исследованию ферритов и созданию на их основе группы неметаллических материалов. Сформулировал эмпирический критерий возникновения сегнетоэлектричества. Совместно с другими открыл и исследовал новые сегнетоэлектрики (включая сегнетоферромагнетики), развил представления о природе явлений, изучал различные виды взаимодействий в развил радиоспектроскопические исследования электро- и веществ. Сталинская премия (1952). Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Сочинения: Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики, Ленинград, 1971 (совместно с другими); Физика диэлектриков, Ленинград, 1974 (совместно с другими).

1910

Владимир Леонидович Сухобоков

российский режиссер. Заслуженный артист Туркменской ССР (1966). Работал на киностудии «Союздетфильм». Поставил фильмы «Красный галстук» (1948, совместно с М.Сауц). Перенес на экран спектакли Малого театра – «На всякого мудреца довольно простоты» (1952, совместно с А.Дорменко), «Волки и овцы» (1953). В 1955 г. снял короткометражный стереоскопический фильм «Самоуверенный Карандаш», в 1957 г. – приключенческий фильм «Ночной патруль». Поставил также фильмы «Косолапый друг» (1959), «Все для вас» (1965, совместно с М.Барабановой).

1910

Милт Хинтон (Милтон Хинтон - младший)

американский джазовый контрабасист, один из самых знаменитых исполнителей традиционного джаза. Проявил себя в диксиленде, а также свинге и бибопе. Рос в Чикаго, учился играть на скрипке. На контрабас перешел будучи студентом Северо-Западного университета штата Иллинойс. Дебютировал в театральных оркестрах, в 1930-1936 гг., в основном, работал в бэндах Эдди Саута и Эрскина Тэйта или в трио с Затти Синглтоном. Более 16 лет (1935-1951) играл в биг-бэнде Кэба Кэллауэя, параллельно сотрудничая с Лайонелом Хэмптоном и Билли Холидей. В 1950-е гг. стал самым популярным студийным музыкантом, его приглашали Каунт Бейси, Бобби Хэккет, Джо Башкин, Тони Скотт, Бенни Гудмен, Эл Кон, Тедди Уилсон, Луи Армстронг (1953-1954). С 1966 г. сотрудничал с антрепризой Нормана Грэнца «Jazz At The Philharmonic». В 1970-е гг. аккомпанировал Бингу Кросби, Перл Бейли. Умер 19 декабря 2000 года.

1911

Анатолий Георгиевич Каранович (литературный псевдоним - Каранов)

российский режиссер и драматург. Учился в Опытной школе эстетического воспитания под руководством Н.Сац (Москва). Творческую деятельность начал как актер в Театре имени МГСПС в 1929 г., с 1931 г. работал как режиссер в музыкальных и драматических театрах. В кино с 1954 г. Режиссер-постановщик и автор сценариев кукольных и мультипликационных фильмов. Поставил фильмы: «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1956), «Слово имеют куклы», «Тихая пристань» (оба в 1957), «Влюбленное облако» (1959; премии Международных кинофестивалей в Аннеси и Бухаресте), «Баня» (1962), «Мистер Твистер» (1963), «Приключения барона Мюнхаузена», «Шесть Иванов – шесть капитанов» (1967), «Комедиант» (1968), «Рисунок на песке» (1969), «Робин Гуд» (1970), «Кем быть?» (1973). Автор сценариев фильмов «Приключения Мурзилки» (1956, совместно с О.Эрбергом и Н.Эрдманом). Совместно с С.Юткевичем создал фильм «Маяковский смеется (1976, мультипликационно-игровой).

1911

Николай Дмитриевич Кузнецов

генеральный конструктор авиационных и ракетных двигателей, Генеральный конструктор Государственного союзного опытного завода №2 по разработке и производству опытных реактивных двигателей в Куйбышеве (ныне Самарский научно-технический комплекс имени Н.Д.Кузнецова). Родился в городе Актюбинске Тургайской области Российской империи (ныне город Актобе Республики Казахстан), в семье рабочего-котельщика на железной дороге и домохозяйки. Русский. В 1923 году семья переехала на родину отца в село Семёновское Серпуховского уезда Московской губернии. Учился в школе крестьянской молодёжи, которую окончил в 1930 году. С мая 1930 года работал трактористом в колхозе "Маяк" Серпуховского района. В декабре 1930 года поступил на вечернее отделение Московского авиационного техникума имени Н.Н.Годовикова. В 1931 году перевёлся на вечернее отделение техникума, днём работал слесарем-сборщиком авиамоторного завода № 24 в Москве, с июня 1932 года - нормировщиком слесарно-сборочного цеха авиационного завода № 32 в Москве. В январе 1933 года поступил на воздушно-технический факультет моторостроительного отделения Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е.Жуковского. Академию окончил с отличием в 1938 году, тема дипломного проекта: «Мотор четырёхтактный, карбюраторный, 28-цилиндровый с 4-рядной звездой, воздушным охлаждением, мощностью 1500 л.с. при 3400 об/мин на высоте 6000 м с двухскоростным приводным центробежным нагнетателем». Оставлен в адъюнктуре академии. Член ВКП(б)/КПСС с апреля 1939 года, был избран парторгом кафедры. В апреле 1941 года блестяще защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. В начале Великой Отечественной войны оставлен в академии, преподаватель курсов переподготовки авиационных техников запаса, в октябре 1941 года эвакуирован с академией в Свердловск. В период с июля по сентябрь 1942 года - на фронте Великой Отечественной войны, старший инженер 239-й истребительной дивизии 6-й воздушной армии на Северо-Западном фронте (в порядке стажировки). В октябре 1942 года отозван с фронта и назначен парторгом ЦК ВКП(б) в Особое конструкторское бюро на Уфимском авиационном заводе № 26, возглавляемое главным конструкторов В.Я. Климовым. Сумел найти общий язык с главным конструктором, известном своим непростым характером, более того - наряду с организаторской работой активно включился в решение технических проблем и быстро добился заметных результатов. В сентябре 1943 года по ходатайству В.Я.Климова назначен первым заместителем главного конструктора в этом же конструкторском бюро. С 1 июля 1946 года - в должности главного конструктора ОКБ авиационного завода № 29 в Уфе. С 1949 - главный конструктор (с 1956 - генеральный конструктор) Государственного союзного опытного завода № 2 по разработке и производству опытных реактивных двигателей в Куйбышеве (ныне Самарский научно-технический комплекс имени Н.Д.Кузнецова). Под его руководством было создано 57 типов оригинальных и модифицированных газотурбинных двигателей для самолётов различного назначения (в том числе для «Ту-114», «Ту-154», «Ан-22», «Ил-62», «Ту-144») и экранопланов, жидкостных реактивных двигателей для ракетно-космических комплексов (в том числе для лунной программы Советского Союза), а также двигателей для привода нагнетателей газоперекачивающих агрегатов и электрогенераторов, в том числе: «РД-12», «РД-14», «РД-20», «028», «003С», «018», Р-130 («032»), «012», газовая турбина «ГТ-30», газотурбинный двигатель «ТВ-022» и его модификация «ТВ-2», «НК-4», «НК-14А», первый отечественный двухконтурный двигатель «НК-6», «НК-8», «НК-12», «НК-22», «НК-25», «НК-26», «НК-32», «НК-34», «НК-44», «НК-56», «НК-62», «НК-64», «НК-86», «НК-93», «НК-104», «НК-105А», «НК-110», «НК-114», «НК-144», «НК-321», «НК-12СТ», «НК-16СТ», «НК-17», «НК-18СТ», «НК-36СТ», «НК-37», модернизированный двигатель «НК-38СТ» и «НК-40СТ» и многие другие. За выдающиеся успехи в создании новой авиационной техники и проявленный при этом трудовой героизм, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1957 года Кузнецову Николаю Дмитриевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».Большое внимание уделял надёжности двигателей. Последние 15 лет жизни являлся председателем научного Совета по надёжности Академии Наук СССР (Академии Наук Российской Федерации). За выдающиеся успехи в создании новой авиационной техники и проявленный при этом трудовой героизм, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1981 года Кузнецову Николаю Дмитриевичу повторно присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и второй золотой медали «Серп и Молот». Также являлся заведующим кафедрой конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов (1969-1978), научным руководителем отраслевой научно-исследовательской лаборатории в Куйбышевском авиационном институте имени С.П.Королева (ныне Самарский государственный аэрокосмический университет). В посёлке городского типа Управленческий Красноглинского района Самары благодаря усилиям Н.Д.Кузнецова создана развитая социальная инфраструктура: больницы, профилактории, базы отдыха, детский сад, ясли, стадион, лыжная база, парк. Открыт филиал Самарского государственного аэрокосмического университета имени С.П.Королева. Депутат Верховного Совета РСФСР в период с 1963 по 1990 год, делегат XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII съездов КПСС. Воинские звания: инженер-капитан (1938), инженер-майор (27 апреля 1942), инженер-подполковник (22 февраля 1944), инженер-полковник (16 мая 1949), генерал-майор инженерно-технической службы (22 февраля 1963), генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы (1968). Член-корреспондент Академии Наук СССР (1968), действительный член Академии Наук СССР (1974). Доктор технических наук, профессор (1960), почётный доктор Самарского государственного аэрокосмического университета имени С.П.Королева. Лауреат Ленинской премии (1956), лауреат премии Совета Министров СССР (1984). Жил в Москве. Умер 31 июля 1995 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве (участок 9-2). Награждён пятью орденами Ленина (12 июля 1957, 22 июля 1961, 26 марта 1979, 23 июня 1981), орденом Октябрьской Революции (25 марта 1974), орденом Красного Знамени (30 апреля 1954), двумя орденами Отечественной войны I степени (2 июля 1945, 11 марта 1985), двумя орденами Красной Звезды (30 декабря 1943, июнь 1948), пятнадцатью медалями. Почётный гражданин города Куйбышев (с 1991 - Самара, 17 июня 1982). На пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной в Самаре в сквере установлен бронзовый бюст (1982). В его честь названы Самарский научно-технических комплекс (ранее Государственный союзный опытный завод № 2, Завод № 276, Куйбышевский моторный завод, Куйбышевское научно-производственное объединение «Труд»), серия двигателей «НК» (Николай Кузнецов), стратегический бомбардировщик «Ту-160» с бортовым номером 10, базирующийся на авиабазе в Энгельсе Саратовской области (9 августа 2008 года), МОУ Вечерняя сменная общеобразовательная школа № 10 Самары. В посёлке городского типа Управленческий Красноглинского района Самары, на доме № 2 по улице Симферопольской, где жил Н.Д.Кузнецов, 31 июля 2001 года открыта мемориальная доска. 25 июня 2001 года там же торжественно открыт памятник. Авторы памятника - архитектор Н.А.Красько, скульптор М.К.Аникушин. 19 июня 2001 года улица Производственная переименована в улицу имени Академика Н.Д.Кузнецова.

1912

Самсон Баби Мулулу Кисекка

премьер-министр Уганды в 1986-1991.

1912

Алан Матисон Тьюринг (Alan Mathison Turing)

английский математик. Родился в Лондоне. Учился в Шерборнской школе, где проявил незурядные способности к математике и химии, затем в Кингз-колледже Кембриджского университета, который окончил в 1934. Непосредственным его учителем, а впоследствии коллегой был математик (тополог) М.Х.А.Ньюмен (1897-1984); Тьюринг слушал его курс по основаниям математики в 1935. В том же году Тьюринг получил стипендию Кингз-колледжа для работы над диссертацией. В 1936-1938 - в Принстонском университете в США, где его научным руковдителем был американский логик А.Чёрч (1903-1995). После получения докторской степени Тьюринг отклонил предложение Дж. фон Неймана остаться в США и вернулся в Кембридж, где получил стипендию Кингз-колледжа для занятий логикой и теорией чисел, посещая одновременно семинары Л.Витгенштейна по философии математики. В это же время началось его конфиденциальное сотрудничество с правительственной Школой кодов и шифров (Government Code and Cypher School) в Блечли-Парке, где он еще до войны участвовал в работах по раскрытию немецких шифров. После начала Второй мировой войны Тьюринг полностью перешел на работу в Блечли-Парк. Используя более ранние польские наработки, совместно с У.Уэлчманом раскрыл шифры германских ВВС, создав дешифровочную машину «Бомба», а к концу 1939 самостятельно взломал гораздо более сложный шифр, использовавшийся в шифровальных машинах «Энигма», которыми были оснащены германские подводные лодки. После первого успеха противостояние с «Энигмой» продолжалось еще несколько лет, но начиная с весны 1943 весь информационный обмен германских ВМС легко расшифровывался союзниками, к этому времени уже использовавшими электронную технику. Тьюринг занимался также разработкой шифров для переписки Черчилля и Рузвельта, проведя период с ноября 1942 по март 1943 в США. Был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи IV степени. После того как фон Нейман в США предложил план создания компьютера EDVAC, аналогичные работы были развернуты в Великобритании в Национальной физической лаборатории, где Тьюринг проработал с 1945 по 1948. Ученый предложил весьма амбициозный проект АСЕ («Automatic Computing Engine» - Автоматическая Вычислительная Машина), который, однако, так и не был реализован. 1947-1948 академический год Тьюринг провел в Кембридже, а в мае 1948 М.Ньюмен предложил ему пост преподавателя и заместителя директора вычислительной лаборатории Манчестерского университета, занявшего к этому времени лидирующие позиции в разработке вычислительной техники в Великобритании. В 1951 Тьюринг был избран членом Лондонского королевского общества. В послевоенные годы Тьюринг продолжал сотрудничество со Школой шифров и кодов, а лаборатория в Манчестере оказалась вовлеченной в работы британского ядерного проекта. В обстановке холодной войны это привело к повышенному вниманию к личной жизни тех, кто был допушен к государственным скретам. 31 марта 1952 Тьюринг был арестован по обвинению в гомосексуализме, которого никогда не скрывал (хотя и предпринял в свое время неудачную попытку жениться). Поставленный перед выбором между тюремным заключением и гормональным лечением, выбрал последнее. Тогда же он был лишен доступа к секретной информации и уволен из Блечли-Парка. В 1953 ученый имел проблемы со службой безопасности, связанные с его зарубежными контактами и поездкой в Грецию, а также подвергся травле в местной прессе. Все это стало причиной тяжелого кризиса. 8 июня 1954 года Тьюринг был найден мертвым в своем доме в Уилмслоу близ Манчестера. Смерть наступила 7 июня от отравления цианидом и была признана самоубийством. За относительно недолгую жизнь Тьюрингом были получены научные результаты, значение которых далеко выходит за рамки чистой математики. В самом конце 1936 ученый опубликовал работу О вычислимых числах, с приложением к проблеме разрешимости (On the Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem), в которой показал невозможность существования формальной, чисто механической процедуры, которая позволяла бы решать, выводимо ли данное высказывание из некоторого набора математических аксиом. Независимо от Тьюринга и чуть раньше него аналогичный результат был получен А.Чёрчем. Этот результат, известный как тезис Чёрча - Тьюринга, имел фундаментальное значение: Тьюринг и Чёрч вместе с К.Гёделем похоронили надежды Д.Гильберта и его последователей, полагавших, что математику как самую формализованную часть человеческого знания можно представить в виде набора аксиом и теорем. Не менее важным было то, как именно Тьюринг пришел к этому результату: для его осуществления им было разработано понятие абстрактной цифровой вычислительной машины, получившей впоследствии название машины Тьюринга, способной имитировать (при наличии соответствующей программы) любую машину, действие которой заключается в переходе от одного дискретного состояния к другому. В практическом плане Тьюринг в ходе своих работ по дешифровке убедился в неэффективности посторения специализированных машин (типа «Бомбы») для решения конкретных логических задач и, опираясь на свою модель универсальной вычислительной машины и мощь появившихся к концу войны электронных вычислительных устройств, пришел к идее универсальной электронной вычислительной машины. Разработанные в 1947 Тьюрингом «Сокращенные кодовые инструкции» (Abbreviated Code Instructions) положили начало созданию, исследованию и практическому использованию языков программирования. Тьюринг считается основоположником не только вычислительной техники, но также и искусственного интеллекта. Исключительную роль в развитии этого исследовательского направления сыграла небольшая статья Вычислительные машины и разум (Computing Machinery and Intellegence), опубликованная в журнале «Mind» в 1950 и впоследствии многократно перепечатывавшаяся, в том числе под названием Can the Machine Think? (Может ли машина мыслить?; рус. пер. 1960), в которой Тьюринг предложил ставший знаменитым мысленный эксперимент (тест Тьюринга). В первоначальной формулировке «тест Тьюринга» предполагает ситуацию, в которой два человека, мужчина и женщина, по некоторому каналу, исключающему восприятие голоса, общаются с отделенным от них стеной третьим человеком, который пытается по косвенным вопросам определить пол каждого из своих собеседников; при этом мужчина пытается сбить с толку спрашивающего, а женщина помогает спрашивающему выяснить истину. Вопрос при этом заключается в том, сможет ли в этой «имитационной игре» вместо мужчины столь же успешно участвовать машина (будет ли при этом спрашивающий ошибаться в своих выводах столь же часто). Впоследствии получила распространение упрощенная форма теста, в которой выясняется, может ли человек, общаясь в аналогичной ситуации с неким собеседником, определить, общается он с другим человеком или же с искусственным устройством. Данный мысленный эксперимент имел ряд принципиальных следствий. Во-первых, он предложил некоторый операциональный критерий для ответа на вопрос «Может ли машина мыслить?». Во-вторых, этот критерий оказался лингвистическим: указанный вопрос был явным образом заменен вопрос о том, может ли машина адекватным образом общаться с человеком на естественном языке. Тьюринг прямо писал о замене формулировки и при этом выражал уверенность в том, что «метод вопросов и ответов пригоден для того, чтобы охватить почти любую область человеческой деятельности, какую мы захотим ввести в рассмотрение». Следствием этого стали та важнейшая роль, которую в дальнейшем развитии искусственного интеллекта (во всяком случае, до 1980-х годов) играли исследования по моделированию понимания и производства естественного языка (в 1977 тогдашний директор лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института П.Уинстон писал, что научить компьютер понимать естественный язык - это все равно, что добиться построения интеллекта вообще). «Тест Тьюринга» и предложенный в нем подход к моделированию мышления поныне остается предметом острых научных дискуссий. Литература: Клини С.К., Введение в метаматематику, перевод с английского, Москва, 1957; Машины Тьюринга и рекурсивные функции, перевод с немецкого, Москва, 1972; Трахтенброт Б.А., Алгоритмы и вычислительные автоматы, Москва, 1974; Апокин И.А., Майстров Л.Е., Развитие вычислительных машин, Москва, 1974.

1913

Станислав Михайлович Алексеев

генеральный директор ФГУП "КБ "Луч" (с 1990 г.). Он работал в Рыбинском конструкторском бюро приборостроения (ныне ФГУП "КБ "Луч") заместителем главного инженера, главным инженером.

1913

Базар Ринчино

старшина мотострелковой роты 71-й механизированной бригады 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, старший сержант. Родился в улусе Зуткулей Дульдургинского района Читинской области. Бурят. Окончил неполную среднюю школу и педагогическое училище. Работал учителем, а затем директором в Зуткулейской начальной школе. В 1943 году призван в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с 1943 года. Сражался на Брянском, Центральном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. 27 сентября 1943 года 1-й мотострелковый батальон 71-й механизированной бригады форсировал Днепр и, ведя бой за букринский плацдарм, овладел высотой 206,9, развив успех в сторону Малого Букрина. Противник, подтянув свежие танковые части из состава своей 7-й танковой дивизии, контратаковал позиции батальона и вклинился в его боевой порядок на стыке 70-й и 71-й механизированных бригад. В ходе отражения натиска врага старшина роты Базар Ринчино заметил, как группа спешившихся гитлеровцев устремилась на позиции миномётной батареи, намереваясь зайти ей во фланг и в упор расстрелять боевые расчёты. Базар Ринчино быстро разгадал маневр врага и бросился наперехват гитлеровцам. Он занял выгодную позицию и неожиданно для врага открыл огонь. Пятерых сразил наповал, в двоих в рукопашной схватке уложил мощными ударами автомата. Тем самым он спас миномётную батарею от неминуемых потерь. Бой нарастал. Танки противника продолжали рваться в стык бригад, а здесь неприступной стеной встали противотанковые ружья и крушили гитлеровцев с коротких дистанций, отражая все их попытки прорваться в тыл нашим подразделениям. И опять в этой круговерти боя старшина роты Базар Ринчино заметил, как возле боевой позиции командира взвода взорвался снаряд, в воздух взлетело противотанковое ружьё, а командира отбросило в сторону. Базар Ринчино оценил сложившуюся обстановку и, пренебрегая опасностью, бросился спасать командира. Подбежав, увидел его, лежащего без сознания, из ран сочилась кровь. Базар Ринчино припал к груди: сердце билось. Жив! Наскоро перевязал раны и, уложив лейтенанта на плащ-палатку, потащил в укрытие. Тем самым он спас жизнь командиру. Бои за Днепр продолжались в октябре и ноябре. 71-я механизированная бригада была брошена под Киев. После освобождения столицы Украины танкисты получили задачу неотступно преследовать гитлеровцев и выбить их из Фастова. В боях под Фастовом проявились лучшие бойцовские качества старшины роты старшего сержанта Базара Ринчино. Он всегда находился под рукой у командира роты, был его бессменным помощником и, когда требовалось повлиять на ход боя батальона, он с расчётами противотанковых ружей направлялся на танкоопасное направление для отражения натиска врага. Так было и под Фастовом. Преследуя отходящего противника, бригада за сутки прошла 60 километров. Мотострелковые батальоны стремились выйти на пути отхода противника и разгромить его. И случилось так, что путь бригады пролегал через болото, по правому берегу которого отходил противник. Батальон спешился и осторожно переправился по болоту на противоположный берег. Рота противотанковых ружей была выдвинута навстречу врагу. Здесь опять проявились смелость и воинское мастерство Базара Ринчино. Выбрав удачную позицию, он подпускал танки на близкое расстояние и по-снайперски бил по гусеницам. А автоматчики расстреливали экипажи вражеских машин, которые спасались бегством. Противник вынужден был искать новых путей отхода, а мотострелки тем временем крушили и танки и пехоту. Они создали пробку на пути движения гитлеровцев, а артиллеристы огневым налётом нанесли поражение их отходящим частям. В этой схватке Базар Ринчино подбил шесть танков и сам остался невредим. В декабре 1943 года развернулись ожесточённые бои за освобождение Житомирщины от гитлеровских захватчиков. Противник под ударами советских войск отходил на запад. Вот уже освобождены Радомышль, Коростышев, бои шли на подступах к Житомиру. 28 декабря 1943 года 71-й механизированной бригаде у села Бельковцы довелось отражать сильную контратаку врага. Всё было введено в бой, но вражеские танки рвались напролом. В резерве оставалась рота противотанковых ружей, которая и была брошена на отражение натиска гитлеровцев. Базар Ринчино тогда подбил три танка, но сам погиб смертью храбрых... Похоронен в селе Бельковцы Коростышевского района Житомирской области (Украина). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, старшему сержанту Ринчино Базару присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награжден орденом Ленина (10 января 1944; посмертно), медалью «За отвагу».

В городе Коростышев Житомирской области на Аллее Героев в городском парке Б.Ринчино установлен бюст.

1913

Георгий Сергеевич Рыкунов

машинист паровозного депо Знаменка Одесской железной дороги, Кировоградская область Украинской ССР. Родился в губернском городе Баку, ныне – столице Азербайджана. Русский. После полного освобождения юга Украины от немецко-румынской оккупации весной 1944 года Г.С. Рыкунов продолжил работать машинистом в паровозном депо Знаменка Одесской железной дороги. Будучи опытным машинистом поездов с довоенного периода, он водил тяжеловесные составы народнохозяйственных грузов в направление черноморского порта Николаев, в основном по участку Знаменка – Долинская Одесской (в 1953–1956 годах – Одесско-Кишинёвской) железной дороги. Его паровозная бригада работала без аварий и простоев, постоянно была в передовых по экономии топлива и тоннажу перевозимых грузов, неоднократно выходила победителем в социалистическом соревновании в депо Знаменка. В период 5-й пятилетки (1950–1955) машинист многократно поощрялся руководством и дважды удостаивался государственных наград. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития железнодорожного транспорта, Рыкунову Георгию Сергеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С началом электрификации он одним из первых на Одесской (с 1963 по 1979 год – Одесско-Кишинёвской) железной дороге освоил новую технику и с 1962 года стал успешно водить магистральные электровозы. С 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Проживал в городе Знаменка Кировоградской области. Дата его кончины не установлена. Награждён орденами Ленина (1 августа 1959), Трудового Красного Знамени (1 августа 1953), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (26 июня 1951).

1913

Степан Петрович Рябинский

бригадир тракторной бригады Луговской МТС Джамбулской области Казахской ССР. Родился в селе Каменка Аулиеатинского уезда Сырдарьинской области Туркестанского края, ныне Рыскуловского района Жамбылской области Казахстана, в семье крестьянина. Украинец. С началом коллективизации в 1930 году вступил в местный колхоз имени Сталина, с 1932 года работал трактористом Луговской машинно-тракторной станции (МТС). После прохождения военной службы в Красной Армии с 1935 по 1937 год Степан Петрович вернулся на родину. После окончания в 1938 году курсов трактористов продолжил работать в Луговской МТС механизатором, с 1943 года – бригадиром тракторной бригады. По итогам работы в 1947 году механизаторами тракторной бригады С.П.Рябинского в обслуживаемом колхозе имени Сталина получен урожай сахарной свёклы 412 центнеров с гектара на площади 66,3 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, хлопка и сахарной свёклы в 1947 году Рябинскому Степану Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Проживал в Джамбулской области Казахской ССР (ныне – Жамбылской области Казахстана). Умер в 1979 году. Награждён орденом Ленина (28 марта 1948), медалями.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |