-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 122397

Комментариев: 6816

Написано: 130892

Записей: 122397

Комментариев: 6816

Написано: 130892

13 марта родились... |

1881

Тони Буландра (румынское имя — Tony Bulandra)

румынский актёр, режиссёр и театральный деятель. Родился в Тырговиште. В 1902 окончил Бухарестскую консерваторию (класс К.Ноттара), получил 1-ю премию за исполнение трагедии, затем 2 года занимался в Париже. Еще студентом консерватории Буландра исполнял небольшие роли в спектаклях бухарестского Национального театра. Дебютировал на сцене этого театра в 1903. С приходом в Национальный театр А.Давилы (1905) Буландра поручают ведущие роли. Вместе с Давилой Буландра покинул Национальный театр и в 1909 стал премьером труппы "Компания Давилы". В 1911 с успехом играл заглавную роль в "Сиде" Корнеля. В 1912 - 1913 Буландра - вновь в Национальном театре. В 1914 - 1941 Буландра и его жена Л.Стпурдза-Буландра возглавляли театральную труппу "Компания Буландра, И.Манолеску, В.Максимилиана, Г.Сторина", куда входили актёры А.Бузеску, Н.Бэлцэцяну, Г.Калборяну и др. "Компания Буландра" продолжала традиции Давилы. Здесь достигла расцвета актёрская деятельность Буландры. Он обладал прекрасными внешними данными, звонким мелодичным голосом, пылким сценич. темпераментом. С виртуозной точностью и чёткостью разрабатывал внешний рисунок роли. Буландра славился как исполнитель ролей "любовников" в салонных пьесах французских авторов ("Маркиз де Приола" Лаведана, "Полусвет" и "Дама с камелиями" Дюма и др.). Но он же был прекрасным исполнителем таких ролей, как Гамлет, Отелло, Карл Моор, Сирано де Бержерак; Герцог Рейхштадский ("Орленок" Ростана), Гельмер ("Нора" Ибсена), Хиггинс ("Пигмалион" Шоу), Вронский ("Анна Каренина"), Гаев ("Вишнёвый сад"), Барон ("На дне"). В репертуар своего тевтра Буландра стремился включать произведения Шекспира, Шиллера, Ибсена, Толстого; пьесы национальных драматургов Д.М.Замфиреску, А.Кирицеску, Т.Мушатеску и др. Однако зависимость от вкусов буржуазной публики побуждала его наряду с классикой и национальной реалистической драматургией ставить французские "салонные" пьесы. "Компания Буландра" прекратила свою деятельность из-за материальных затруднений и тяжёлой болезни Буландры в 1941. Незадолго до смерти Буландра стал актёром "Городского театра" Бухареста. Умер 5 апреля 1943 года. Литература: Almanahul teatrului romînesc, Buc., 1943, страницы 187 - 188 (статья N.Grărdeşcu - Tony Bulandra); A Alterescu S. şi Тоrnea F., Teatrul National "I. L. Caragiale", Вuс., 1955; Massоff I., Viaţa lui Tony Bulandra, Buc., [1947].

1881

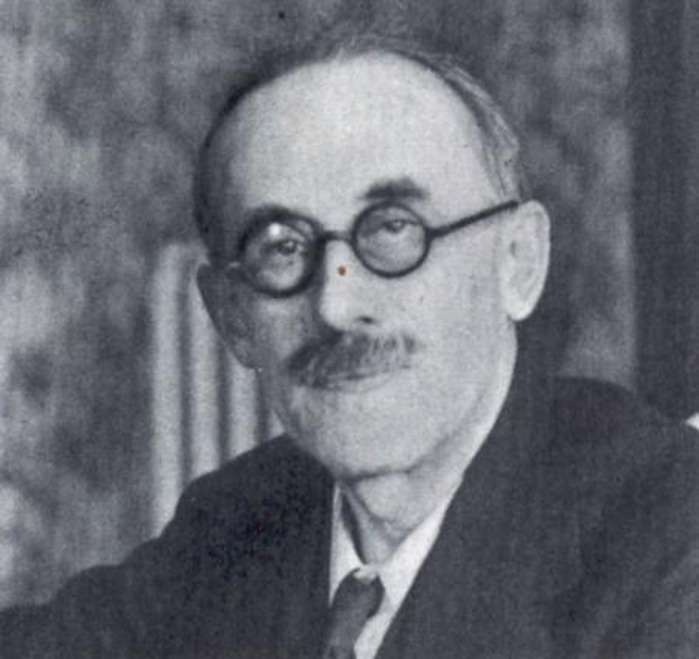

Александр Викторович Ельчанинов

священник Русской православной церкви, церковный историк, литератор. Родился в городе Николаев, Херсонская губерния, Российская империя. Был вторым сыном в семье штабс-капитана 58-го пехотного полка, Виктора Яковлевича Ельчанинова (1853—1893). После смерти отца семья переселилась в Тифлис. Как и братья, Николай и Борис, Александр учился во 2-й Тифлисской гимназии, где его одноклассниками были П.А.Флоренский, В.Ф.Эрн и М.И.Асатиани; вместе они посещали историко-философский кружок, организованный учителем истории Георгием Николаевичем Гехтманом. Флоренский, Эрн и Ельчанинов окончили гимназию в 1900 году, все с золотой медалью. Учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета с обязательством вернуться преподавателем в Кавказский учебный округ. Затем поступил в Московскую духовную академию, но досрочно покинул её. В 1905 году участвовал в деятельности нелегального Христианского братства борьбы (ХББ), основанного В.П.Свенцицким и В.Ф.Эрном. Входил в редколлегию «Религиозно-общественной библиотеки» и был редактором-издателем газет ХББ. 18 ноября 1905 года избран членом совета Московского религиозно-философского общества памяти Соловьева. С 1910 года активно занимался педагогической деятельностью. На Высших женских курсах в Тифлисе читал лекции по истории религии и о новой русской религиозно-философской мысли. С 1912 года преподавал в гимназии Владимира Левандовского в Тифлисе, в 1914 году стал её директором. В 1916 г. обвенчался с дочерью В.А.Левандовского Тамарой Владимировной (21 ноября 1897, Минск — 24 ноября 1981, Париж). В браке с ней имел детей Наталью, Кирилла и Марию. В 1921 году эмигрировал из России. Из Батума через Константинополь вместе с семьей добрался до Франции, где поселился в Ницце. Рукоположён в сан священника в 1926 году и до 1934 г. состоял в штате Свято-Николаевского собора в Ницце, преподавал русский язык. Был одним из руководителей Русского студенческого христианского движения (РСХД). В 1934 году был назначен в Александро-Невский собор на ул. Дарю в Париже, где прослужил всего неделю и тяжело заболел. Скончался в Париже 24 августа 1934 года и похоронен на кладбище в коммуне Мёдон под Парижем. Протоиерей Сергий Булгаков писал о нём как о священнике: он представлял собой явление необычайное и исключительное, ибо воплощал в себе органическую слиянность смиренной преданности православию и простоты детской веры со всей утонченностью русского культурного предания. Библиография: Ельчанинов, Эрн, П.Флоренский. История религии. С приложением статьи: О противоречивости современного безрелигиозного мировоззрения. Москва: Польза. 1909. 246 страницы. Содержание: Первобытная религия, Религия древней Греции, Буддизм, Иудейско-Израильская религия, Христианство, Православие, Русское сектантство(хлыстовство и скопчество.); Очерки по истории педагогических учений. Серия: Педагогическая Академия в очерках и монографиях. М.Польза. 1911 г. 231 страница. Содержание: Педагогические идеи античного мира. — В.Ивановский, Христианство и средневековая педагогика — А.Ельчанинов, Локк — В.Успенский, Жан-Жак Руссо. — А.Красновский, Ф.А.Вольф и новогуманисты — Н.Смирнов, И.Ф.Гербарт и его школа; Памяти отца Александра Ельчанинова. Париж 1935 г. 75 страниц. мягкий переплет. Содержание: Слово митрополита Евлогия. Слово отца Сергия Булгакова; Протоиерей Сергий Четвериков — Памяти О.Александра Ельчанинова. М.М. — У гроба Отца Александра. М.Карпович — Юношеские годы отца Александра (воспоминания друга). М.Зернова — Образы и встречи. Д. и Т.Шкот — Воспоминания об отце Александре Ельчанинове. В. Ильин — Лик отца Александра. Монахиня Мария — Отец Александр как духовник. Протоиерей С. Булгаков — Отец Александр Ельчанинов. Л.Зандер — Придите, последнее целование дадим, братие, умершему. Отрывки из писем на смерть отца Александра; Ельчанинов А. Записи. 6-е издание, дополненное. Париж: YMCA-PRESS, 1990 г. 176 страниц; Ельчанинов А. и др. История религии. Народный университет М.Руник 1991 г. 249 страниц; Ельчанинов А. Записи. Жизнь во Христе Москва: «Советская Россия» 1992; Ельчанинов, А. Записи. Москва: Издательство Сретенского монастыря 1996; Шутова, Т.А. Александр Ельчанинов: университетские годы // Сретенский сборник. Выпуск 2. Под общей редакцией архимандрита Тихона (Шевкунова). Редакторы протоиерей Николай Скурат и иеромонах Иоанн (Лудищев). Москва, 2010; Переписка с друзьями; Материалы допросов // Нашедшие Град. История Христианского братства борьбы в письмах и документах / составление, предисловие, комментарии С.В.Черткова. — Москва: Кучково поле, 2017. — 472 страницы. Литература: Булгаков С.Н., протоиерей О. Александр Ельчанинов // «Путь». — 1934. — № 45. — Страницы 56-59; Булгаков С.Н., протоиерей Слово сказанное на отпевании тела отца А.Ельчанинова 27 августа 1934. // Памяти А. Ельчанинова. — Париж. — 1935. — Страницы 10-15; Мария (Скобцова), монахиня У гроба отца Александра / Отец Александр как духовник // Памяти о. Александра Ельчанинова. Сборник статей. — Париж. — 1935. — Страницы 21-24, 56-59; Памяти отца Александра Ельчанинова. Сборник статей. — Париж.: YMCA-Press Ltd. — 1935. — 75 страниц; Арсеньев Н. С. О прикосновении к высшей жизни. Несколько слов о Записях священника Александра Ельчанинова (1891—1934) // «Современник». — Торонто. — 1963. — № 7; Гуревич А.Л., Стародубова А.Л. Ельчанинов // Православная энциклопедия. — Москва, 2008. — Том XVIII : «Египет древний — Эфес». — Страницы 434-436. — 752 страницы. — 39 000 экземпляров. — ISBN 978-5-89572-032-5.

1881

Луи Шовен (Louis Chauvin)

американский музыкант в стиле рэгтайм. Луи Шовен родился в городе Сент-Луис, штат Миссури, США. Его отец был родом из Индии, а мама афро-американка. Он был признан лучшим пианистом в районе Сент-Луиса на рубеже веков. Стал частью рэгтайм сообщества, встретив в баре Rosebud Тома Терпина, вместе с Джо Джорданом и другими. Умер в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, 26 марта 1908 года. В то время считали, что причина смерти «рассеянный склероз, вероятно, сифилитический», и голод из-за комы. Современная диагностика, вероятно, заключила бы, что он был болен нейросифилисом. Похоронен на Голгофе кладбище в Сент-Луисе, Миссури. Его коллеги считали его очень талантливым исполнителем и композитором. Дискография: The Moon is Shining in the Skies (с Семом Паттерсоном, 1903); Babe, It’s Too Long Off (слова Элмера Бовмана, 1906); Heliotrope Bouquet (со Скоттом Джоплином, 1907).

1882

Фанни Луукконен (финское имя — Fanni Luukkonen)

глава финской женской военной организации Лотта Свярд в период с 1929 по 1944 год. Фанни Луукконен родилась в городе Оулу, Финляндия, в семье Олли и Катарины Софии Луукконенов, была вторым ребёнком в семье. После окончания народной школы её определили в оулускую школу для девочек. Её классной дамой была известная проповедница пиетизма Ангелика Венель, влияние которой чувствовалось в поведении и мышлении многих её выпускниц долгое время после окончания школы. Окончила женское педагогическое училище при гельсингфорсском университете в 1902 году. После этого работала учительницей в Оулу, а затем, с 1912 года, занимала должность старшего педагога в школе для девочек при Сортавальской учительской семинарии. Во время Гражданской войны служила в шюцкоре, а после её окончания вступила в только что созданную организацию Лотта Свярд, которую возглавила в 1929 году. После Советско-финской войны 1939—1940 гг. в июне 1940 маршал Маннергейм вручил Луукконен Орден Креста Свободы первой степени с мечами (то есть за боевые заслуги). Она была первой женщиной, удостоившейся такой награды, в 1944 году она была дополнительно награждена звездой этого ордена. После инспекторских поездок по лагерям в оккупированной Карелии и по фронтовым частям, где служили лотты, она побывала в ставке Гитлера, где фюрер вручил ей крест ордена Германского Орла со звездой (III степень ордена из шести). По окончании Советско-финской войны 1941—1944 гг., согласно условиям Московского перемирия по требованию Союзной контрольной комиссии в Финляндии (в соответствии со ст.21 договора о перемирии, предусматривавшей роспуск военных организаций) организация «Лотта Свярд», возглавляемая Луукконен, была официально распущена.

Лидер "Лотты Свярд" Фанни Луукконен на железнодорожном вокзале Хельсинки по пути в Данию 27 октября 1938 года.

Последние годы жизни Фанни Луукконен проживала в Хельсинки, где занималась литературными переводами. Она неоднократно упоминала, что стала получать письма с угрозами и оскорблениями от родственников жертв деятельности лотт и родителей лотт, пострадавших на войне, зачастую письма были анонимными. Фанни Луукконен умерла в городе Хельсинки, Финляндия, от сердечного приступа 27 октября 1947 года и была похоронена в родовой усыпальнице в Круунунсаари. На надгробном камне была высечена эмблема лотт и фраза: «Isänmaa on Jumalan ajatus» («Отечество — мысль Божья»). Литература: Сто замечательных финнов. Калейдоскоп биографий = 100 suomalaista pienoiselämäkertaa venäjäksi / Редактор Тимо Вихавайнен (Timo Vihavainen); перевод с финского И.М.Соломеща. — Хельсинки: Общество финской литературы (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), 2004. — 814 страниц. — ISBN 951-746-522-X.

1882

Жак Шевалье (Jacques Chevalier)

французский католический философ и историк философии и психологии. Родился в Серийи. В 1900 поступил в Высший педагогический институт, где в 1903 ему была присвоена степень агреже философии. В 1903–1905 учился в Англии, а в 1914 стал доктором словесности, написав две диссертации по проблемам греческой философии: Критическое исследование псевдо-платоновского диалога «Аксиох» (Etude critique du dialogue pseudo-platonocien de l'Axiochos, 1914) и Понятие необходимого у Аристотеля и его предшественников, в частности у Платона (La notion du nécessaire chez Aristote et ses prédécesseurs notamment chez Platon, 1913). Преподавал философию в лицеях в Шатору (1909), Лионе (1912) и в Гренобльском университете (1919), где был в 1931 избран дуайеном факультета словесности. Был вице-президентом Совета университета, в 1938 исполнял обязанности ректора. Читал лекции в различных европейских странах: в Англии, Испании, Португалии, Италии, Голландии, Болгарии, Польше. Сотрудничал во многих периодических изданиях, в том числе в «Revue Catholique des Eglises», «Revue universitaire», «Les Nouvelles Littéraires», «Revue des deux Mondes» и др. В правительстве Виши Шевалье был госсекретарем по проблемам народного образования и молодежи, а затем и по проблемам семьи и здравоохранения (1940–1942). После войны был заключен в тюрьму, предан суду и приговорен к смерти за сотрудничество с профашистским режимом, однако затем приговор был смягчен. В 1946 Шевалье вышел на пенсию и посвятил жизнь научным занятиям, в частности фундаментальному труду История мышления (Histoire de la pensée, 4 тома, 1955–1961). Член-корреспондент Академии моральных и политических наук, Академии моральных наук в Мадриде. Кавалер Ордена Почетного легиона. Концепции Шевалье свойственны эклектические тенденции, но в целом он был сторонником католического бергсонизма, считая необходимым создание спиритуалистической (и одновременно научной) метафизики исходя из реалий духовного опыта человека и с использованием как научных методов, так и интуиции. Определенное влияние на Шевалье оказали, помимо Бергсона, Брюнетьер, Ромен Роллан и Эмиль Бутру, а также лазарист (член одного из религиозных орденов) отец Пуже, которого Шевалье познакомил с Бергсоном незадолго до смерти последнего. Общение с Пуже произвело сильное впечатление на Бергсона, поскольку в его взглядах он нашел много сходного с собственными этико-религиозными идеями (этой теме посвящена книга Шевалье Бергсон и отец Пуже, Bergson et le père Pouget, 1954). Шевалье много сделал для сближения и союза церквей, в основном Римско-католической и Англиканской. Среди других его работ – Декарт (Descartes, 1921); Паскаль (Pascal, 1922); Бергсон (Bergson, 1926). Привычка: опыт научной метафизики (L'habitude, essai de métaphysique scientifique, 1929); Жизнь духа (La vie de l'esprit, 1931); Идея и реальность (L'idée et le réel, 1932); Моральная жизнь и потустороннее (La vie morale et l'au delà, 1938); Лекции по философии (Leçons de philosophie, 1943). Шевалье издал Письма о морали (Lettres sur la morale) Декарта (1936), неопубликованную рукопись Клода Бернара Философия (La philosophie). Умер в Серийи в 1962 году.

1883

Павел Владимирович Мессер

военный моряк, начальник Главного Гидрографического Управления флота, разработчик проекта перехода СССР на поясное время.

Потомственный дворянин Санкт-Петербургской губернии. Православный. Родился в столице Российской империи — Санкт-Петербурге, в семье офицера флота (отец затем – вице-адмирал). 25 сентября 1886 года зачислен в Морской кадетский корпус. 13 сентября 1899 гола — младший унтер-офицер, действительная служба. Награждён знаком в память 200-летнего юбилея Морского корпуса (1901). 19 мая 1902 года — мичманом зачислен в 1-й флотский экипаж. 26 мая 1902 года — вахтенный начальник учебного судна «Европа».15 ноября 1902 года — младший штурманский офицер крейсера «Баян». 25 мая 1903 года назначен к поступлению в Минный офицерский класс. 7 июня 1903 года — вахтенный начальник миноносца № 130 или № 116. 15 октября 1903 года прикомандирован к Управление морской обороны Балтфлота. 23 октября 1903 года зачислен в Минный офицерский класс. 28 марта 1904 года — вахтенный офицер и исполняющий должность минёра крейсера «Африка». 5 сентября 1904 года зачислен в минные офицеры 2-го разряда. 20 сентября 1904 года — минный офицер учебного судна «Европа». 1 октября 1904 года — учитель минной школы Управления морской обороны. 5 ноября 1904 года — минный офицер эсминца «Громящий». 14 ноября 1904 года — вновь учитель минной школы УМО. 19 ноября 1904 года — командир 3-й роты учебного судна «Двина» УМО БФ. 28 ноября 1904 года — опять минный офицер крейсера «Африка». 5 января 1905 — минный офицер 2-го разряда. Участник войны 1904—1905 годов. Участник похода 2-й Тихоокеанской эскадры. Старший штурманский офицер (по другим данным старший минный офицер) броненосца береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин» в ходе Цусимского похода и сражения. В японском плену с 27 мая 1905 года после сдачи отряда контр-адмирала Небогатова; 16 марта 1906 года освобождён из плена. Предан суду по делу о сдаче судов эскадры контр-адмирала Небогатова (сентябрь 1906). По предъявленному обвинению 5 декабря 1906) признан невиновным приговором особого присутствия Военно — морского суда Кронштадтского порта (24 декабря 1906). 28 января 1907 года зачислен в запас флота по Петергофскому уезду. Освобождён от суда и следствия 4 февраля 1907. 14 июля 1909 года возвращён на службу, зачислен в береговой состав флота. Служил в Главном гидрографическом управлении в должности младшего делопроизводителя восьмого класса в 1909—1910 годах. 24 мая 1910 года награждён золотым знаком в память окончания полного курса наук Морского кадетского корпуса. 14 октября 1910 года отчислен от должности, зачислен во 2-й Балтийский флотский экипаж. В 1911—1913 годах обучался на гидрографическом отделении Николаевской морской академии. Предоставлено право ношения серебряного знака об окончании курса наук Николаевской морской академии (1913). 16 мая 1913 года окончил основной и дополнительный курс гидрографического отдела Николаевской морской академии. С 19 декабря 1912 года — лейтенант. В 1913 году откомандирован в распоряжение Николаевской главной астрономической обсерватории в Пулково для практических занятий. В июле 1914 года окончил курс высшей геодезии и практической астрономии при Николаевской главной астрономической обсерватории в Пулково. 10 августа 1914 года временно назначен в Гидрографическое управление. 14 января 1915 года (по другим данным, 4 апреля 1915) — старший лейтенант за отлично-ревностную службу и особые требования, вызванные обстоятельствами войны. В августе-сентябре 1915 — производитель работ 1-й партии Отдельной съёмки Балтийского моря. 31 января 1916 года — штатный преподаватель Его Императорского Величества Наследника Цесаревича Морского корпуса. 21 мая 1916 года убыл во Владивосток с гардемаринами на правах старшего училищного офицера, с 6 июня по 5 сентября 1916 года — в плавании с гардемаринами на вспомогательном крейсере «Орёл» Сибирской флотилии. 4 августа 1916 года назначен исполняющим обязанности помощника инспектора классов, 15 мая 1917 года — исполняющим должность помощника инспектора классов Морского училища. 21 июня 1917 года — отчислен от должности. В 1917 году исполнял должность редактора карт Главного гидрографического управления. В 1917—1918 годах — начальник картографической части Главного гидрографического управления. В 1918 году — редактор карт и начальник Главного гидрографического управления флота. В 1919 году — начальник геодезической части Главного гидрографического управления. В 1920—1922 годах — начальник гидрографического управления. Разработчик проекта перехода СССР на поясное время. В 1922 году — начальник Научно-технического отдела Главного Гидрографического управления, почётный сотрудник ГГУ. В 1923—1937 годах — старший руководитель цикла предметов Морской академии (по 1927) и начальник картографического отдела Гидрографического управления. 19 января 1931 года арестован ОГПУ. Отсутствует в Ежегоднике личного состава флота за 1932 год, так как находился под следствием в Бутырской тюрьме. В декабре 1932 года был освобождён за недоказанностью вины. 15 ноября 1932 года восстановлен в кадрах РККФ, начальник 1-го сектора Гидроуправления УВ СМ. В 1937 году вторично арестован и репрессирован, умер в тюрьме в 1938 году. Семья: Жена, Вера Эммануиловна Мессер, в 1931 году сотрудница Главного Гидрографического управления, арестована ОГПУ по одному делу с мужем в 1931 году. Награды: Светло — бронзовая медаль на Георгиевской и Александровской ленте в память Русско — японской войны 1904—1905 (1906); Светло — бронзовая медаль в память 300 — летия Царствования дома Романовых (1913); Орден Святого Станислава III степени (19 апреля 1914) и II степени (19 декабря 1916); Орден Святой Анны III степени (19 декабря 1915); Светло — бронзовая медаль в память 200 — летия Гангутской победы (1915). Источники: Список начальствующего состава РККФ на 1 февраля 1924 года; Столетие Гидрографического управления (1827—1927) [Текст] / [автор вступительной статьи: И.Разгон]; очерк составили С.П.Блиновым и П.В.Мессер. — Ленинград : Издание Гидрографического Управления Военно-Морских Сил РККА, 1927; Белобров А.П. «Воспоминания военного моряка. 1894-1979». Москва-Санкт-Петербург, 2008; Близниченко С.С. К 130-летию со дня рождения инженер-флагмана 3 ранга П.В.Мессера // Военно-исторический архив. 2015. № 5. Страницы 129—142.

1883

Котаро Такамура (японское имя — 高村 光太郎)

японский поэт и скульптор, член Японской академии искусств. Родился в Токио. Сын известного скульптора Такамуры Коуна. В 1902 году заканчивает Токийскую школу изящных искусств (в настоящее время Токийский университет искусств, где изучал скульптуру. Затем продолжил художественное образование в Нью-Йорке (1906), Лондоне (1907) и Париже (1908). В Европе познакомился с творчеством Ш.Бодлера, Г.Аполлинера и др. Ряд их произведений перевёл на японский язык. В 1909 году Котаро возвращается в Японию, где живёт до конца своих дней. Печатался с 1910 г. Под влиянием французских символистов написал первый сборник стихов "Дорожная даль" (1913, окончательная редакция 1924). В 1920-х гг. создал поэтический сборник "Дикие звери". С его творчеством связано утверждение в японской поэзии верлибра. Умер в родном городе 2 апреля 1956 года.

Похоронен на Сомейском кладбище в Токио.

Работы скульптора созданы под непосредственным влиянием западной, европейской школы, в особенности — Огюста Родена, которого Такамура боготворил. В некоторых его произведениях ощущается также японский традиционный стиль. Из поэтических произведений Такамуры наиболее известен сборник поэм «Избранное от Тиэко», созданный в 1941 году и посвящённый жене поэта Тиэко Такамуре, также поэтессе, умершей в 1938 году. Изданные сборники: Chieko’s sky, 1941 (английский перевод 1978) — ISBN 0-87011-313-5 (English); The Chieko poems, двуязычное издание, 2005 — ISBN 1-931243-97-2. Литература: Долин А.А. Новая японская поэзия. Москва: Наука. Главная редакция восточной литературы.1990. — По именному указателю. ISBN 5-02-016533-6.

1883

Ойген Зигфрид Эрих риттер фон Шоберт (немецкое имя — Eugen Siegfried Erich Ritter von Schobert)

немецкий генерал, принимавший участие в Первой и Второй мировых войнах. Погиб в Советском Союзе, когда его легкий наблюдательный штабной самолёт приземлился на советском минном поле Тем самым является первым генерал-полковником нацистской Германии, погибшим в войне с СССР. Ойген Шоберт родился в Вюрцбурге в Королевстве Бавария, части Германской империи.. Сын майора Карла Шоберта и Анны Шоберт (урождённой Михайли). Шоберт вступил в Королевскую армию Баварии в июле 1902 г. Начал службу в 1-м баварском пехотном полку «Кёниг» (немецкое название — "König"). Прошёл летное обучение в 1911 г.

Первая мировая война и послевоенные годы

По ходу Первой мировой войны Шоберт служил на Западном фронте пехотным офицером. В ходе операции «Михаэль» в 1918 году он руководил 3-им батальоном 1-го баварского пехотного полка. За свои действия 23 марта 1918 года, когда он лично (причем успешно) провел свой батальон на пересечение канала вблизи Жуси против жесткого британского сопротивления, он был награждён Рыцарским крестом военного ордена Максимилиана Иосифа. Это была высшая честь для баварца, достоинство, сопоставимое с прусским Pour le Mérite. Также ему, человеку незнатного происхождения, было присвоено дворянское звание. Поэтому Ойген Шоберт получил имя Ойген риттер фон Шоберт. После Первой мировой войны Шоберт остался в рядах рейхсвера, а затем и вермахта, неуклонно поднимаясь по служебной лестнице. Он был инспектором пехоты в период с декабря 1933 по сентябрь 1934 года, а затем командовал 17-й и 33-й пехотными дивизиями. Получил командование VII армейским корпусом 4 февраля 1938 года.

Вторая мировая война и гибель

В сентябре 1939 года Риттер фон Шоберт руководил своим VII армейским корпусом, находившимся во время Польской кампании в качестве резерва Группы армии «Юг». В мае-июне 1940 года его корпус, в составе 16-й армии Эрнста Буша (Группа армий «A»), участвует во вторжении в Бельгию, Люксембург и Францию. За блестящее руководство корпусом при прорыве линии Мажино и захвате городов Нанси и Туль он был награждён Рыцарским крестом Железного креста. Фон Шоберт оставался на своей должности в ходе подготовки ко вторжению в Великобританию.

Генерал-полковник Ойген фон Шоберт и подполковик Ганс фон Альфен перед переправой через реку Прут (1941)

В сентябре 1940 года Шоберт принял командование 11-й армией. Армия вошла в состав группы армий «Юг» по плану операции Барбаросса, захвату СССР. 12 сентября 1941 года во время боевых действий в южной части Советского Союза (на юге Украины), под городом Николаевом в районе Широкой Балки, Ойген Риттер фон Шоберт и его пилот погибли, когда их самолёт наблюдения «Fieseler Fi.156 Storch» сел на советское минное поле.

Похороны и память

Был похоронен с воинскими почестями в городе Николаеве на недавно созданном немецком военном кладбище над Бугом по адресу: улица Спортивная, 15. Могила была оформлена надгробным памятником с военным немецким крестом. До наших дней не сохранилась. Награды: Железный крест II класса (14 сентября 1914); Железный крест I класса (11 ноября 1915); Баварский орден «За военные заслуги» 4-го класса с мечами и короной (1915); Военный орден Максимилиана Иосифа, рыцарский крест (23 марта 1918); Рыцарский крест королевского ордена Дома Гогенцоллернов с мечами (6 мая 1918); Нагрудный знак «За ранение» в чёрном (Германская империя, 1918); Пряжка к Железному кресту II и I классов (1939); Рыцарский крест Железного креста (1940); Румынский орден Михая Храброго III и II классов (1941).

Семья

Шоберт женился на Алисе Ридер-Хольвицер в 1921 году. У них было 3 детей: 2 сына и дочь. Младший сын, пилот-истребитель Люфтваффе, погиб в бою в 1944 году.

Прочие факты

При подготовке вторжения в Англию по приказу фон Шоберта был написан новый марш «Англия, откройся!» (немецкое название — «England zerkrache!») Во время немецкой оккупации Киева в его честь была переименована улица Январского восстания (с 2007 г. — Ивана Мазепы). Литература: Gerd F. Heuer. Die Generalobersten des Heeres, Inhaber Höchster Kommandostellen 1933—1945. — 2. — Rastatt: Pabel-Moewig Verlag GmbH, 1997. — 224 p. — (Dokumentationen zur Geschichte der Kriege). — ISBN 3-811-81408-7; Rudolf von Kramer, Otto Freiherr von Waldenfels und Dr. Günther Freiherr von Pechmann. Virtuti Pro Patria: Der königlich bayerische Militär-Max-Joseph-Orden, München 1966; Bayerisches Kriegsarchiv: «Bayerns Goldenes Ehrenbuch», gewidmet den Inhabern der höchsten bayerischen Kriegs-auszeichnungen aus dem Weltkrieg 1914/18, München 1928; Кэмп Э. Высшие немецкие командиры во Второй мировой войне. — Москва: АСТ; Астрель, 2002. — ISBN 5-17-007918-4 ; 5-271-05211-7 ; 0-85045-433-6

1884

Юзеф Венгжин (польское имя — Józef Wegrzyn)

польский актер. Родился в Варшаве. С 1903 г. выступал в театрах Львова, Кракова, Варшавы. Обладал хорошими внешними данными, красивым голосом, создал романтические образы. В кино дебютировал в 1911 г. (фильм «Сладость греха»). Снялся более чем в 50 фильмах. Вначале играл роли «героев», затем перешел на характерные роли. Пользовался большой популярностью. Умер в Косьцяне 4 сентября 1952 года.

1884

Степан Порфирович Витвицкий (украинское имя — Степан Порфирович Витвицький)

украинский политический деятель, журналист, член УНДП. Родился в селе Угорники, Станислав, Округ Станислав, Королевство Галиции и Лодомерии, Цислейтания, Австро-Венгрия. В 1918 г. — член Национального Совета ЗУНР. Был одним из организаторов воссоединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 г. Позднее — государственный секретарь иностранных дел, глава миссии ЗУНР в Париже и Лондоне. В 1925—1939 гг. — деятель УНДО. С 1954 г. — «президент УНР в изгнании» (сменил в этой должности А. Ливицкого, преемником стал Н. Ливицкий), заместителем был писатель Иван Багряный. Умер в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, 9 октября 1965 года, похоронен на украинском православном кладбище в Саут-Баунд-Брук, штат Нью-Джерси, США.

Память

В честь Степана Витвицкого названы улицы в Киеве, Ивано-Франковске. В октябре 2022 года улица Михаила Лермонтова в городе Дрогобыче была переименована в улицу Степана Витвицкого. Литература: Біляїв Володимир. «На неокраянім крилі…» — Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. — 348 страницы; Волинець С. Передвісники і творці листопадового зриву. — Вінніпег, 1965.

1884

Леонид Давидович Крейцер (немецкое имя — Leonid Kreutzer)

российско-германский пианист. Родился в городе Санкт-Петербург, Российская империя, в обеспеченной еврейской семье: отец — Давид Лазаревич Крейцер (1841—1916) — был юристом (впоследствии присяжный стряпчий, статский советник и купец второй гильдии), мать — Розалия Львовна (Роза Леонтьевна) Крейцер. Отец был одним из учредителей (1880) и до последних лет жизни председателем правления Общества Сызранско-Печёрской асфальтовой и горной промышленности, директором правления и администратором по делам Северного стекольно-промышленного общества. Учился на гимназическом отделении Петришуле с 1894 по 1901 год, затем в Санкт-Петербургской консерватории у Анны Есиповой и Александра Глазунова. По завершении учёбы преподавал сперва в Лейпциге (в том числе Леониду Коханскому), а затем в 1921—1933 гг. в Берлинской Высшей школе музыки, где среди его учеников были, в частности, Сергей Каген, Бруно Лукк и Игнац Штрасфогель. С 1920 года вместе с Александром Шмулером выступал в организованном Иосифом Прессом в Амстердаме «Новом русском трио». Вместе с Бруно Эйснером, Георгом Бертрамом и Францем Осборном записал концерт для четырёх клавиров с оркестром Антонио Вивальди (Берлинский филармонический оркестр, дирижёр Хайнц Унгер). Был уволен из Высшей школы музыки и стал одним из двух пианистов, включённых в чёрный список «Союза борьбы за немецкую культуру» Альфреда Розенберга, и в 1935 году вынужден был покинуть Германию. Вернувшись в Ленинград, сделал попытку устроиться на работу в Ленинградскую консерваторию, но руководство консерватории ответило отказом, после чего он переехал в Японию. В 1937 году Леонид Крейцер занял должность профессора Токийской школы музыки (в дальнейшем Токийский университет искусств), где преподавал до 1953 года, воспитав целое поколение японских музыкантов, дирижёров и композиторов. В 1952 году он женился на своей коллеге, пианистке Тоёко Оримото. Жизнь Леонида Крейцера внезапно оборвалась 30 октября 1953 года во время его выступления в Токио. Крейцеру принадлежит одна из первых систематических работ об использовании педали в игре на фортепиано — «Обычная фортепианная педаль с акустической и эстетической точки зрения» (нем. «Das normale Klavierpedal vom akustischen und ästhetischen Standpunkt»; 1915). Крейцер также редактировал издание сочинений Шопена.

Семья

Жена (с 1907 года) — Юлия Лазаревна Вейсберг, композитор, музыкальный критик и переводчик (свадьба состоялась в Лейпциге). Сын — Виктор Леонидович Крейцер, учёный в области телевизионной техники, доктор технических наук. Вторая жена — Елена Крейцер (в первом браке Амирэджиби). Третья жена — Тоёко Крейцер (урождённая Оримото, 1916—1990), пианистка и музыкальный педагог, ученица Екатерины Тодорович. Брат — Генрих Давидович Крейцер (1877—?), инженер и учёный-химик, профессор Московского химико-технологического института. Сестра — Лидия Давидовна Залшупина, была замужем за известным издателем и специалистом по экономическому праву Александром Соломоновичем (Семёновичем) Залшупиным (1867—1929), жила в Париже. Другая сестра — Маргарита Давыдовна Фейертаг (1874—1942), погибла в блокаду Ленинграда. Племянники — Борис Генрихович Крейцер (1905—1979), архитектор, художник и график, провёл в заключении и ссылке двадцать лет; Андрей Генрихович Крейцер (1916—?), инженер Ленинградского завода «Красногвардеец», изобретатель медицинской техники (оксигемометр «Эльбрус», кимограф), автор «Справочника по медицинским приборам» (Ленинград: Медгиз, 1962), «Руководства по эксплуатации медицинских измерительных приборов» (Ленинград: Медицина, 1980); Сергей Александрович Залшупин, книжный график. Племянница — Екатерина Генриховна Крейцер (1904—1961), востоковед-японист, провела в заключении восемь лет (её муж — переводчик Патрик Францискович Бреслин).

Память

Скульптурная композиция в память о Леониде Крейцере поставлена перед зданием Токийского университета искусств.

Посмертная маска Леонида Крейцера была доставлена в Германию известнейшим японским дирижёром Такаси Асахиной и хранится в Берлинской Высшей школе музыки.

C согласия Тоёко Оримото имя «Leo Kreutzer» было присвоено модели пианино, выпускающейся в Японии в настоящее время.

Источники: Энциклопедия Петришуле; Held, Hermann «Verzeichnis der Schueler und Schuelerinnen der Schulen zu St. Petri 1862—1912» St. Petersburg, Buchdruckerei Trenke & Fusnot, 1913; Bredow, Moritz von «Rebellische Pianistin. Das Leben der Grete Sultan zwischen Berlin und New York.» (Biography: Contains previously unpublished images of Leonid Kreutzer and important references to his work as Professor of Piano in Berlin), Schott Music, Mainz, Germany? 2012, ISBN 978-3-7957-0800-9;

Kreutzer Musik Salon

1884

Хью Сеймур Уолпол (Hugh Seymour Walpole)

английский писатель. Потомок барона Горацио Уолпола, младшего брата первого британского премьер-министра. Родился в городе Окленд, Новая Зеландия, в семье пастора. Окончил Эммануил-колледж в Кембридже. Работал учителем, в том числе гувернёром детей Элизабет фон Арним. Под влиянием Троллопа и Уильяма Джемса стал профессиональным писателем. Свой первый роман опубликовал в 1909 году.

Хью Уолпол (1915)

Во время первой мировой войны работал в России в Красном Кресте, жил в квартире у своего любовника Константина Сомова. Два его романа — «The Dark Forest» («Тёмный лес», 1916) и «The Secret City» («Тайный город», 1919) — основаны на событиях его жизни в России. В 1920-е гг. Уолпол стал одним из самых востребованных и высокооплачиваемых романистов Англии. По заказу Дэвида Селзника адаптировал для киноэкрана диккенсовский роман «Дэвид Копперфильд», а затем детскую книгу «Маленький лорд Фаунтлерой».

В 1937 г. принял от короля рыцарский титул, записав в дневнике: «Киплинг, Харди, Голсуорси отказались. Но я им не ровня. Мой уровень — это Конан Дойль, Энтони Хоуп и тому подобные». Финансовое благополучие Уолпола позволяло ему собирать полотна французских импрессионистов и постимпрессионистов (лучшие из которых он завещал британской нации). В книге «Пироги и пиво» Моэм изобразил Уолпола в качестве бездарного писателя-карьериста, которому честолюбие заменяет талант; успех этой книги нанёс чувствительный удар по самолюбию Уолпола и по его репутации. Музой для романа Хью Уолпола «Бродяга Херри» послужила книга Ады Эллен Бэли «Надежда-Отшельник». Умер в Лондоне от сердечного приступа 1 июня 1941 года. Издания на русском языке: Враг в засаде (The Enemy in Ambush). Перевод с рукописи Зин.Венгеровой. // журнал «Современник», книга X, 1915; Госпожа Лант (Mrs. Lunt). Рассказ. Перевод Сивориновской Э./ Хью Уолпол. — Нижний Новгород: Има-пресс, 1993. ISBN 5-80050-013-4; Тарнхельм (Tarnhelm). Рассказ. Перевод М. Виноградовой / Хью Уолпол. В книге: , Английская готическая проза. Том 2. Москва: Терра-Книжный клуб, СКЦ Норд, 1999 г. - Страницы 315-330. ISBN 5-300-02686-7,ISBN 5-300-02667-0; Над темной площадью (Above the Dark Circus). Роман / Хью Уолпол; Перевод с английского О.Никулиной. — Санкт-Петербург: Азбука, 2000. — 311 страниц.; 19 см. — (Седьмой круг). — (Библиотека классического детектива / Хорхе Луис Борхес, Адольфо Биой Касарес); Маленькое привидение (The Little Ghost) / Хью Уолпол; В книге: "Карета-призрак. Английские рассказы о привидениях" / Перевод с английского Л.Бриловой и др.; составление, перевод, примечания Л.Бриловой]. — Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008. — 251 cтраница; 18 см.;

1884

Георг Шюнеман (немецкое имя — Georg Schünemann)

немецкий музыковед и музыкальный педагог. Родился в городе Берлин, Германская империя. В 1907 году защитил докторскую диссертацию «История дирижирования». С 1920 году профессор Берлинской Высшей школы музыки, затем заместитель её директора по музыковедческим курсам и наконец в 1932—1933 гг. директор. Был одним из ближайших сподвижников Лео Кестенберга в подготовке всеобщей реформы германского музыкального образования. С приходом к власти нацистов Шюнеман вступил в марте 1933 года в НСДАП, однако всё же был отстранён от руководства консерваторией.

Карл Штумпф (справа) и Георг Шюнеманн (посередине) записывают татарских музыкантов во Франкфурте, 1915 г. звуковой архив этнографического музея, Берлин

Некоторое время он руководил Государственным обществом музыкальных инструментов, заведовал музыкальным отделом Государственной библиотеки Пруссии, был соредактором журнала Archiv für Musikforschung, затем был заместителем председателя Имперской службы музыкальных представлений (нем. Reichsstelle für Musikbearbeitungen) в составе министерства народного просвещения и пропаганды — организации, осуществлявшей контроль над репертуаром оперных театров и концертных залов. В 1940 году выпустил новый, «деюдифицированный» перевод «Свадьбы Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта и книгу «История клавирной музыки» (немецкое имя —Geschichte der Klaviermusik). Умер в родном городе 2 января 1945 года. Литература: Heike Elftmann. Georg Schünemann (1884—1945). — Sinzig: Studiopunkt Verlag (Berliner Musik Studien, 19). — 376 S.

1885

Владимир Петрович Бушинский

российский учёный в области почвоведения и земледелия. Член-корреспондент Академии Наук СССР (1939), академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (1948). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1937). Родился в городе Екатеринослав, Российская империя. Окончил Московский сельскохозяйственный институт (1911), в 1906—1915 участвовал в исследовательской работе кафедры почвоведения. С 1914 доцент Высших курсов подготовки специалистов-луговодов. С 1916 профессор. В 1916—1922 зав. кафедрой почвоведения Саратовского СХИ, одновременно в 1918—1921 профессор и декан агрономического факультета Саратовского университета. В 1921—1928 в органах Наркомпроса РСФСР. Одновременно с 1922 заведующий кафедрой почвоведения Московского лесотехнического института и профессор кафедры почвоведения МСХА. В 1922—1951 директор Всесоюзного института агропочвоведения, Института по изучению засоленных и орошаемых земель, заведующий Почвенно-биологической лабораторией Академии Наук СССР. С 1939 заведующий кафедрой почвоведения Московской сельскохозяйственной академиия имени К.А.Тимирязева. . Доктор сельско-хозяйственных наук (1937). В 1948 году резко критиковал работу почвенного института Академии Наук СССР, в духе решений Августовской сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина Умер в Москве 22 апреля 1960 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Награды и звания: 3 ордена Трудового Красного Знамени (в том числе 13 марта 1945); 2 ордена Красной Звезды (в том числе 10 июня 1945); орден «Знак Почёта»; Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1937); Медаль ВСХВ. Библиография: Автор научных работ по почвоведению, имевших большое практическое значение. Опубликовал 20 книг и брошюр. Литература: Бушинский Владимир Петрович // Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ; Бушинский Владимир Петрович // Сайт ИС АРАН; Бушинский Владимир Петрович // Большая советская энциклопедия : [в 30 томах] / главный редактор А.М.Прохоров. — 3-е издание. — Москва : Советская энциклопедия, 1969—1978.

1885

Наум Ильич Идельсон

советский астроном-теоретик и специалист по истории физико-математических наук. Родился в Санкт-Петербурге. В 1909 году окончил юридический и физико-математический факультеты Санкт-Петербургского университета. Затем преподавал математику в среднем учебном заведении, в 1918—1919 годах работал в астрономическом отделении Естественнонаучного института имени П.Ф.Лесгафта, в 1919—1931 в Государственном вычислительном институте (позднее преобразованном в Астрономический институт). Одновременно в 1921—1926 годах руководил Петроградским (Ленинградским) отделением Пулковского вычислительного отдела. В 1931—1936 годах работал в теоретическом секторе Пулковской обсерватории (с 1934 — заведующий сектором). В 1936 году был арестован в связи с «пулковским делом», вернулся к научной деятельности в 1939. В 1939—1941 годах возглавлял отдел эфемеридной службы и ежегодников в Астрономическом институте. В 1941—1944 годах работал в Институте теоретической геофизики Академии Наук СССР в Казани и Казанском университете (заведовал кафедрой геофизики). С 1946 года руководил астрометрическим отделом Пулковской обсерватории. С 1926 года и до конца жизни преподавал в Ленинградском университете (с 1933 — профессор). Умер в Ленинграде 14 июля 1951 года. Основные научные работы посвящены вычислительной и теоретической астрономии. Был одним из организаторов эфемеридной службы в нашей стране, а также одним из инициаторов издания астрономических ежегодников. В Астрономическом институте возглавлял вычислительные работы по основным разделам «Астрономического ежегодника СССР», был ответственным редактором его выпусков на 1941—1943 годы и автором пояснительных разделов. В приложениях к выпускам ежегодника опубликовал статьи о редукционных вычислениях и фундаментальных постоянных в астрономии. Участвовал в создании и был редактором первого выпуска «Морского астрономического ежегодника». В 1922 рассчитал по методу Бесселя таблицы редукционных величин, использовавшиеся при составлении ежегодников и при обработке позиционных наблюдений. В 1927 определил поправку равноденствия Пулковского каталога 1915,0 по пулковским наблюдениям Солнца за период 1904—1915 и получил значение, отличающееся высокой точностью. Обработал пулковские наблюдения Солнца за период 1885—1900 годов и наблюдения собственных движений звёзд Гельсингфорсской зоны. Определил элементы орбит нескольких комет, провел большую работу по предвычислеиию появления кометы Мешена-Туттля в 1926 году, вычислил возмущения в движении кометы Энке. Исследовал некоторые вопросы теории фигуры Земли и теоретической гравиметрии. Написал капитальный труд «Теория потенциала с приложениями к теории фигуры Земли и геофизике» (1936). Автор курса «Способ наименьших квадратов и теория математической обработки наблюдений» и книг по истории календаря, биографий Николая Коперника, Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Ж.Лагранжа, А.Клеро и Н.И.Лобачевского. Основные историко-астрономические работы Идельсона изданы отдельной книгой «Этюды по истории небесной механики» (1975).

Память

Именем Идельсона названа малая планета (1403 Idelsonia), открытая Г.Н.Неуйминым 13 августа 1936 года в Симеизской обсерватории, а также кратер на обратной стороне Луны. Список произведений: Идельсон Н.И. История календаря. — Ленинград: Научное книгоиздательство, 1925. — 176 страниц. — (Астрономическая библиотека под редакцией П.И.Савкевича). — 3000 экземпляров; Идельсон Н.И. Этюды по истории небесной механики. — Москва: Наука, 1975. — 495 страниц. — (Из истории мировой культуры). Литература: Яхонтова Н.С., Идельсон, в сборнике: Историко-астрономические исследования, выпуск 4, Москва, 1958, страницы 387—452 (имеется список трудов Идельсона); Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы. Биографический справочник. Наукова думка: Киев, 1977. Библиография: Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы: Биографический справочник. — 2-е издание., переработанное и дополненное — Киев: Наукова думка, 1986. — 512 с.

1885

Лев Владимирович Руднев

советский архитектор, ведущий практик сталинской архитектуры. Лауреат Сталинской премии первой степени (1949). Педагог и организатор крупных архитектурно-проектных организаций. Автор значительных сооружений в Советском Союзе и Варшаве. Родился в Новгороде, в семье начальника Александровской земской учительской семинарии. В 1890 году семья Рудневых переезжает в Ригу. В этом городе Руднев закончил Рижское реальное училище Петра I (ныне 1-я Рижская государственная гимназия) и художественную школу. С января 1905 года по июнь 1906 года обучался в Коммерческом училище Н.Н.Миронова, по окончании которого поступил в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств. Учился живописи и архитектуре у Леонтия Бенуа и Ивана Фомина, помощником которого работал одновременно с обучением. С 1911 года Руднев успешно участвовал в различных архитектурных конкурсах, а в 1915 году он стал сертифицированным специалистом в архитектуре. Дипломная работа — «Университет в столичном городе» — выполнена в мастерской профессора Л.Н.Бенуа. После февральской революции Руднев выиграл конкурс на памятник Жертвам революции на Марсовом поле в Петрограде (март 1917). Авангардный монумент был построен в соответствии с проектом Л.В.Руднева. В 1920—1923 годах находился в Бухаре, где помогал восcтанавливать, повреждённый при осаде и взятии города — Арк. В 1924 году Л.В.Руднев возглавил мастерскую «Ленпроекта». Здесь проектируются жилые дома, больницы, профилактории, клубы, создаёт интерьеры океанских теплоходов «Абхазия» и «Аджария». С 1934 г. организовывает мастерскую Министерства обороны СССР и руководит её работой.

Памятник Жертвам революции. Марсово поле, Ленинград/Санкт-Петербург

В разные годы в проектных мастерских Москвы и Ленинграда с Л.В.Рудневым сотрудничают архитекторы — В.Е.Асс, О.Л.Лялин, П.П.Зиновьев, М.А.Шепилевский, В.О.Мунц, И.Е.Рожин, А.Ф.Хряков. До февраля 1942 г. находился в блокадном Ленинграде. После окончания Великой Отечественной войны Лев Руднев принял активное участие в восстановлении разрушенных городов Воронежа, Сталинграда, Риги и Москвы. В 1922—1948 гг. Л.В.Руднев был профессором Академии художеств в Ленинграде, в 1948—1952 гг. , профессором Московского института архитектуры. Л.В.Руднев, а также Действительным членом Академии Архитектуры СССР.

Теплоход «Армения», 1928 год

Самая примечательная архитектурная работа Руднева — Ансамбль Московского государственного университета имени Ломоносова на Воробьёвых (тогда Ленинских) горах (1948—1953, разработан совместно с С.Е.Чернышевым, П.В.Абросимовым, А.Ф.Хряковым и инженером В.Насоновым). Его Дворец культуры и науки в центре Варшавы в Польше (1952—1955 гг.; с соавторами) решён в том же позитивном композиционном ключе, что и комплекс Московского Государственного Университета на Воробьёвых горах. Умер 19 ноября 1956 года.

Архитектор Лев Владимирович Руднев похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 1).

Награды и премии: Сталинская премия первой степени (1949) — за архитектуру 26-этажного здания МГУ имени М.В.Ломоносова на Ленинских горах; орден Трудового Красного Знамени (13 марта 1945, 12 апреля 1955); ещё орден; медали. Адреса в Ленинграде: 1922—1925 — улица Жуковского, 41; 1925—1942 — улица Салтыкова-Щедрина (Кирочная улица с 1998), 17.

Семья

Сестра — Мария Владимировна Руднева, сотрудник двух этнографических музеев в Ленинграде, супруга расстрелянного Григория Фабиановича Гнесина. Высылалась с дочкой из Ленинграда в Башкирию, умерла в блокаду.

Советский архитектор Л.В.Руднев. ХМК (1986, № 46) с оригинальной маркой

Память

На доме по адресу улица Салтыкова-Щедрина, дом 17 в 1989 году была открыта мемориальная доска (архитектор В.В.Хазанов). Именем архитектора названа улица в Санкт-Петербурге в 1972 году.

Основные работы

Л.В.Руднев был автором многих крупных проектов в масштабах Советского Союза, в том числе: Военная академия РККА имени Фрунзе в Москве (1938), соавтор В.О.Мунц; Административное здание по улице Шапошникова (1934—1938); Административное здание на Фрунзенской набережной (1938—1955); Московский государственный университет, Главное здание (1949—1953 гг). Это, пожалуй, самое известное из его зданий, за проект которого ему с соавторами была присуждена Сталинская премия в 1949 году; Дом правительства Азербайджанской Советской Социалистической Республики в Баку (закончен строительством в 1952 году; соавторы: Мунц В.О., Ткаченко И.В.); Дворец культуры и науки в Варшаве в Польше (1955).

Галерея

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Дворец культуры и науки в Варшаве

Ленинград. Проекты и постройки: Памятник «Борцам революции» (иначе — «Жертвам революции») на Марсовом поле (1917—1919 гг.; конкурс); Профилакторий Нарвского района, архитекторы Л.В.Руднев и О.Л.Лялин, 1927 год; Пропилеи Смольного (1923 г.; конкурс); Боткинская больница (1926 г.; соавтор О.Л.Лялин; конкурс, 1-я премия); Профилакторий Московско-Нарвского района (1927 г.; соавтор О.Л.Лялин); Профилакторий «Текстильщица», иначе Володарского района на проспекте Елизарова, дом 32 (1928—1930 гг.; соавторы: Левинсон Е.А., Лялин О.Л., Свирский Я.О., Фомин И.И.); Музей Ботанического сада (1928—1930 гг.; соавтор Свирский Я.О.; конкурс всесоюзный; 2-я премия); Василеостровский дом культуры (1929 г.; соавтор Фомин И.И.; конкурс); Дом культуры Выборгского района (1930 г.; конкурс); Текстильный институт на углу улицы Герцена и Кирпичного пер. — обработка фасада незавершенного здания банка (1930 г.; соавтор Свирский Я.О.); Зоопарк в Шувалово-Озерках (1931 г.; конкурс); Дом Советов (1936 г., соавторы: Мунц В.О., Сегал Л.Б., конкурс закрытый); Аэровокзал (1936 г.; соавтор Петров А.В.); Маяк-памятник В.И.Ленину в ленинградском порту (1938 г.; конкурс).

Марсово поле, Ленинград

Москва. Проекты и постройки: Дворец культуры Пролетарского района (1929 г.; соавтор Свирский Я.О.; конкурс); Военная академия РККА имени Фрунзе на Девичьем поле (1931 г.; совместно с Мунцем В.О.; конкурс; осуществлен в 1932—1937 гг.); Наркомат обороны на Фрунзенской набережной (проект 1939 г.; осуществлен в 1951 г.); Театр Красной армии (1934 г.; соавтор Мунц В.О., конкурс); Всесоюзный институт экспериментальной медицины — ВИЭМ (1932 г.; соавторы: Лялин О.Л., Свирский Я.О.); Двор Главного здание МГУ; Наркомат обороны в Антипьевском переулке (1937 г.); Музей Красной армии (1940 г.); Станция метро «Павелецкая» (1945 г.; конкурс); Адмиралтейство — Министерство Военно-морского флота (1945 г.; конкурс); Московский государственный университет на Ленинских горах (1948—1953 гг.; руководитель; соавторы: Чернышев С.Е., Абросимов П.В., Хряков А.Ф., инженер Насонов В.Н.); Пантеон — Памятник вечной славы великих людей Советской страны на Ленинских горах (1954 г.; конкурс).

Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде

Наркомат Обороны, Москва

Двор Главного здания МГУ

Другие города. Проекты и постройки:

Дом культуры в Вятке (1924 г.; соавтор Фомин И.И.); Памятник В.И.Ленину в Вятке (1925 г.); Памятник жертвам революции в Одессе (1925 г.; конкурс всесоюзный, 1-я премия); Госбанк в Новосибирске (1928 г.; соавторы: Мунц В.О., Свирский Я.О.); Уральский Политехникум в Свердловске (1928—1930 гг.; соавторы: Левинсон Е.А., Фомин И.И., Свирский Я.О.; конкурс всесоюзный МАО; 4-я премия); Наркомат Обороны, Москва; Дом Правительства Белорусской ССР в Минске (1929 г.; соавтор Фомин И.И.; конкурс всесоюзный, 2-я премия); Аэровокзал в Свердловске (1936 г.); Дом Правительства Азербайджанской ССР в Баку (1937 г.; соавторы: Мунц В.О., Ткаченко И.В.); Дворец нефтяной техники в Баку (1940 г.); Воронеж — проект реконструкции (1946 г.; руководитель; соавторы: Ткаченко И.В., Лебедев В.В., Миронов А.В., Тиме Г.А., Штеллер П.П.); Проект центра Сталинграда (1944—1950 гг.); Чкаловская лестница в Горьком (1949 г.; соавторы: Мунц В.О., Яковлев А.А.); Дворец культуры и науки в Варшаве (1952—1955 гг.; руководитель; соавторы: Великанов А.П., Рожин И.Е., Хряков А.Ф., инженер Насонов В.Н.); Дом Советов в Сталинграде (1952 г.; соавтор Мунц В.О.). Статьи Л.В.Руднева в печати: «Дом Советов в Сталинграде (конкурсные проекты)». Архитектура и строительство. 1947 г. № 3. Страницы 9-14; «Архитектурный ансамбль на Ленинских горах». Советское искусство. 22 сентября 1951 г. № 76 (1360). Страница 2; «О формализме и классике». Архитектура СССР. 1954 г. № 11. Страницы 30-32. Библиография: Дом Советов в Сталинграде (конкурсные проекты) // Архитектура и строительство. — 1947. — № 3. — Страницы 9-14; Архитектурный ансамбль на Ленинских горах // Советское искусство. —1951, 22 сентября. — № 76 (1360). — Страница 2; О формализме и классике // Архитектура СССР. — 1954. — № 11. — Страницы 30-32.

Архитектурные сооружения Л.В.Руднева в филателии

Постройки Л.В.Руднева на почтовых марках СССР

1950 год: проект Главного здания МГУ в Москве. (ЦФА № 1576)

1955 год: Главное здание МГУ в Москве. Соавторы: арх. С. Чернышов, П.Абросимов, А.Хряков, инженер В. Насонов. (ЦФА № 1838)

1955 год: Дворец культуры и науки в Варшаве, Польша. (ЦФА № 1809)

1960 год: Дом правительства Азербайджанской ССР (1952) (соавторы В.О.Мунц и И.В.Ткаченко). (ЦФА № 2417)

1980 год: Дом правительства Азербайджанской ССР (1952) (соавторы В.О.Мунц и И.В.Ткаченко). (ЦФА № 5075)

Источники: Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 12. Ленинград. 1927 г. Страницы 101—106; Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 13. Ленинград. 1930 г.; «Л.В.Руднев». Ильин Л. Архитектура СССР. 1940 г. № 3. Страницы 41-49; Лауреаты Сталинской премии в архитектуре. 1941—1950. Корнфельд Я.А. Москва: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре. 1953 г.; Архитектура СССР. 1954 г. № 9. Страница 32. Проект Пантеона в Москве; Архитектура СССР. 1956 г. № 12. 2-я страница обложки. Некролог; Архитектор Руднев. Москва. 1963 г.; Архитекторы об архитекторах. Санкт-Петербург: «Иван Федоров». 1999 г. Страницы 46-59. Хазанов В.В. «Лев Руднев»; Зодчие Санкт-Петербурга. ХХ век. Составитель Исаченко В.Г. Санкт-Петербург: «Лениздат». 2000 г. Страницы 264—276. Хазанов В.В., Николаева Т.И. «Лев Руднев»; Ленинградский дом Советов. Архитектурные конкурсы 1930-х годов. Санкт-Петербург: ГМИСанкт-Петербург 2006 г.; Жарова Е.А., Мануртдинова В.В., Шишкина Е.А., Шудрова Е.В. Памятники Санкт-Петербурга. Справочник / Научный редактор Ефремова Н.Н.. — Санкт-Петербург: Государственный музей городской скульптуры, 2016. — Странийф 10, 239, 436, 438, 494. — 496 страниц. — 500 экземпляров. — ISBN 978-5-7937-1376-4.

1886

Артур Расселл (Arthur Russell)

британский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1908. На Играх 1908 года в Лондоне Расселл участвовал только в беге на 3200 м с препятствиями. Выиграв полуфинал и финал, он стал чемпионом в этой дисциплине. Умер в Уолсолле 23 августа 1972 года.

1887

Исамитт Аларкон (испанское имя — Isamitt Alarcon)

чилийский композитор, художник, фольклорист и музыкально-общественный деятель. Член Чилийской академии изобразительных искусств (1965). Родился в Ренго, провинция Кольчагуа. Окончил Национальную консерваторию в Сантьяго, ученик П.У.Альенде. В 1928-1951 занимал ответственные посты в системе музыкального образования Чили. Многие годы собирал музыкальный фольклор индейцев арауканов и уильиче, широко использовал его в своём творчестве. Автор многочисленных исследований и статей, посвящённыъх индейской музыке Чили. Национальная премия искусств (1966). Умер в Сантьяго 6 июля 1974 года. Сочинения: балеты – «Золотой колодец» (El pozo de oro, 1942), «Лаутаро» (1968); кантата «Уильиче» (1965); симфоническая поэма «Арауканская легенда» (Mito araucano, 1935) и другие произведения для оркестра; «Ритуальный танец» для камерного оркестра (Danza ritual, 1951); Арауканские символы (Simbolos araucanos, 1936) и др. пьесы для фортепиано; «Арауканский фриз» для сопрано, баритона и оркестра (Friso araucano, 1931); для голоса и фортепиано - 8 чилийских тонад (1923), 15 арауканских песен (1932); песни, обработки народных мелодий и др.

1887

Раймонд Тейер Бёрдж (Raymond Thayer Birge)

американский физик, член Национальной Академии Наук США (1932). Родился в Бруклине. Окончил Висконсинский университет (1909). В 1913-1918 работал в Сиракузском университете, в 1918 — 1955 — в Калифорнийском (с 1933 — профессор). Исследования посвящены квантовой теории молекулярных спектров, спектроскопии, статистике, уточнению и анализу физических постоянных, истории физики. В 1926 разработал метод определения теплоты диссоциации двухатомных молекул. Открыл (1929) изотоп углерод-13, предсказал (1931) существование дейтерия. В течение последующих лет занимался уточнением значений физических констант, в частности выполнил первый полный критический анализ и расчет физических констант методом наименьших квадратов. В 1941 с высокой точностью определил скорость света. В 1955 — президент Американского физического общества. Умер 22 марта 1980 года.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |