-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109179

Комментариев: 6801

Написано: 117651

Записей: 109179

Комментариев: 6801

Написано: 117651

21 мая родились... |

1924

Николай Григорьевич Антонов

командир минно-подрывного взвода сапёрной роты 22-й гвардейской мотострелковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, гвардии младший лейтенант. Родился в деревне Александровка Ефремовского района Тульской области, в семье служащего. Русский. Окончил среднюю школу. С 1939 года жил в Москве. Учился в железнодорожном техникуме. С января 1942 года работал на заводе. Член КПСС с 1968 года. В Красной Армии с августа 1942 года. Окончил Московское военно-инженерное училище. Участник Великой Отечественной войны с ноября 1943 года. Командир минно-подрывного взвода сапёрной роты 22-й гвардейской мотострелковой бригады (6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) гвардии младший лейтенант Николай Антонов отличился в апреле 1945 года при обеспечении переправы бригады через канал Тельтов под Берлином. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии младшему лейтенанту Антонову Николаю Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7844). Награды лично вручал командующий 3-й гвардейской танковой армией, маршал бронетанковых войск Павел Семёнович Рыбалко. После войны лейтенант Николай Антонов служил в Группе советских оккупационных войск в Германии командиром взвода инженерной роты 22-го кадрового механизированного батальона. А в декабре 1946 года военный прокурор указанной Группы войск генерал Румянцев доложил военному прокурору Сухопутных войск генералу Чепцову о том, что Герой Советского Союза лейтенант Антонов Н.Г. организовал из подчинённых ему военнослужащих шайку грабителей, которые задержаны и предстали перед судом. Трибунал установил, что офицер Н.Г.Антонов, вместо наведения порядка и воинской дисциплины во взводе, постоянно пьянствовал с подчинёнными, организовал группу из четырёх солдат вверенного ему взвода, в которую вошли Догадкин, Иштряков, Мельников и Великжанов, вместе с ними в ночь на 8 октября 1946 года совершил вооружённое ограбление немецкого гражданина Шмоля, забрав у него носильные вещи и три бочки горючего. В ночь на 10 октября 1946 года лейтенант Антонов Н.Г. приказал Догадкину ещё раз ограбить Шмоля, начертив Догадкину схему расположения комнат и подхода к дому. Догадкин вместе с Коняхиным и Великжановым не только выполнили это приказание, но в ту же ночь ограбили ещё трёх немецких граждан. Награбленное передали Н.Г.Антонову (Надзорное производство Главной Военной прокуратуры № 38102/46, страницы 2-3). 17 декабря 1946 года лейтенант Антонов Н.Г., который свою вину в совершении преступлений признал полностью, осуждён военным трибуналом 3-й гвардейской кадровой танковой дивизии по статьям 167 часть 3 и 198-17 пункт "а" Уголовного кодекса РСФСР на восемь лет лишения свободы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 февраля 1949 года Антонов Николай Григорьевич лишён звания Героя Советского Союза и всех наград. Освобождён из заключения по амнистии 9 мая 1953 года, а затем восстановлен в звании Героя Советского Союза и в правах на государственные награды. Лейтенант запаса Антонов Н.Г. в 1959 году окончил Московский инструментальный техникум. До ухода на пенсию, работал заместителем начальника технологического отдела треста Минмонтажспецстрой СССР. Жил в городе-герое Москве. Скончался 16 января 2007 года. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями.

1924

Виктор Константинович Бочкарев

бригадир колхоза «Вперед к коммунизму» Лунинского района Пензенской области. Родился в селе Липовка ныне Лунинского района Пензенской области. Трудовую деятельность начал в 1941 году колхозником колхоза «12 лет Октября» в родном селе Липовка. С 1942 года – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. В 1942-1943 годах – курсант Пензенского минометного училища, а с мая 1943 года — командир огневого взвода на Центральном фронте. Был ранен. С сентября 1943 года по февраль 1944 года находился на излечении в госпитале, после чего демобилизован и вернулся в родное село. С февраля 1944 года по сентябрь 1945 года работал военруком в Липовской начальной школе. В 1945-1947 годах учился в Пензенском сельскохозяйственном техникуме. В 1947-1955 годах работал участковым агрономом Лунинской машинно-тракторной станции (МТС) и учителем Липовской семилетней школы. В 1955-1963 годах работал агрономом в колхозах имени Куйбышева и «Вперед к коммунизму» Лунинского района. С января 1963 года – бригадир комплексной бригады № 4 колхоза «Вперед к коммунизму» Лунинского района. Под его руководством бригада добилась больших успехов. В 1965 году вступил в КПСС. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1967 года за достигнутые успехи в увеличении производства и заготовок зерна в 1966 году Бочкареву Виктору Константиновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В дальнейшем являлся управляющим отделением колхоза «Путь к коммунизму» Лунинского района, а с 1974 года по декабрь 1979 года работал в этом же колхозе агрономом. С 1980 года – на пенсии. Жил в Пензе. Умер 7 мая 1987 года. Неоднократно избирался депутатом сельского Совета народных депутатов. Награжден орденами Ленина (19 апреля 1967), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), медалями.

1924

Борис Львович Васильев

русский писатель. Родился в Смоленске. Сын кадрового офицера; мать – из известной семьи народников, участвовавших в организации кружка «чайковцев» и «фурьеристских» коммун в Америке. Ушел на фронт добровольцем после окончания 9-го класса, в 1943, после контузии, направлен в Военную академию бронетанковых и механизированных войск. Окончив ее в 1948, работал на Урале. Печатается с 1954 (пьеса о послевоенной армии Танкисты; готовившийся в 1955 спектакль по ней под названием Офицеры по цензурным соображениям был снят). Увлечение сценой, свойственное Васильеву с детских лет, проявлялось и в создании пьес Стучите и откроется (1955), Отчизна моя, Россия... (1962, совместно с К.И.Рапопортом), сценариев ряда кинофильмов (Очередной рейс, 1958; Длинный день, 1960, и др.) и телевизионных передач. Истинный успех пришел к Васильеву после публикации повести А зори здесь тихие... (1969), инсценированной (1971) и экранизированной (1972, режиссёр С.И.Ростоцкий; Государственная премия СССР, 1975), определившей основную тему (несовместимость естественного человеческого, жизнерождающего и милосердного начала, воплощаемого, как правило, в женских образах, – и войны) и тональность творчества писателя (трагизм неизбежной гибели благородных и бескорыстных душ в столкновении с жестокостью и несправедливостью «силы», сочетающийся с сентиментально-романтической идеализацией «положительных» образов и сюжетным мелодраматизмом). В обозначенном русле лежат и другие произведения Васильева, тематически обращенные прежде всего к военным и предвоенным годам, а в концептуальном плане выдвигающие на первый план этические проблемы любви, верности, товарищества, сострадания, нравственного долга и искреннего чувства в их противостоянии циническому прагматизму, шкурничеству и официальному догматизму (повести Иванов катер, 1967, опубликована в 1970; Самый последний день, 1970; В списках не значился, 1974; Завтра была война, 1976; рассказы Ветеран, 1976; Великолепная шестерка, 1980; Встречный бой, 1979; Кажется, со мной пойдут в разведку, 1980; Вы чье, старичье?, 1982, Неопалимая купина, 1986; роман Не стреляйте в белых лебедей, 1973). Светлые образы девушек, соединивших в себе неистовое правдолюбие и стойкость народоволок (Женя из повести А зори здесь тихие..., Искра из повести Завтра была война и др.) и жертвенную преданность высокому делу и любимым (героиня повести В списках не значился и др.), цельные и чистые образы современников (как на войне – старшина Васков, лейтенант Плужников, так и в мирное время – Егор Полушкин, деревенский «придурок», «бедоносец», стоящий в одном ряду с традиционными в русской литературе, от Ф.М.Достоевского до В.М.Шукшина, «святыми» чудаками, гибнущий в борьбе с браконьерами, покушающимися в корыстных целях на жизнь природы) в той или иной мере (и зачастую в повторяющейся художественной манере) проводят принципиальную для Васильева мысль о ложности и опасности для человека насильственных вторжений в естественный и прекрасный ход бытия. Психология во многом типичного для поколения Васильева соотечественника – сына бурной и неоднозначной эпохи – раскрывается в автобиографической повести писателя Летят мои кони (1982). Искания и пути российской интеллигенции в контексте отечественной истории 19–20 вв. – основное содержание романов Были и небыли (1977–1980), И был вечер, и было утро (1987), Вам привет от бабы Леры... (1988), Утоли моя печали (1997), Картежник и бретер, игрок и дуэлянт: Записки прапрадеда (1998), во многом построенных на фактах коллективной биографии семьи самого Васильева. Проблемы «смутного времени» (исторического «тупика» и поиски выхода из него) – центральные в исторических романах Васильева Вещий Олег (1996) и Князь Ярослав и его сыновья (1997). Сходные вопросы поднимает писатель и в своих многочисленных публицистических статьях 1980–1990х годов, призывающих к установлению приоритета национальной культуры над политикой (пример чему подал сам Васильев, выйдя в 1989 из КПСС, в которой состоял с 1952, а с начала 1990-х отойдя и от участия в «перестроечных» политических акциях). В 1997 писатель был удостоен премии имени А.Д.Сахарова «За гражданское мужество». Умер в Москве 11 марта 2013 года.

1924

Николай Филиппович Воротынцев

пулемётчик отдельного гвардейского учебного стрелкового батальона 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии красноармеец. Родился в деревне Мокрец, ныне Горшеченского района Курской области, в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1946 года. В 1931 году вместе с родителями переехал в село Стасы (ныне не существует) Веселовского района Запорожской области. Учился в средней школе. Работал в совхозе. Летом 1941 года, руководство совхоза поручило ему, как добросовестному и инициативному работнику, осуществить эвакуацию техники и скота хозяйства в Ставропольский край, где он несколько месяцев жил в эвакуации до достижения совершеннолетия. Летом 1942 года призван Бурлацким РВК Ставропольского края в ряды Красной Армии. В начале 1943 года окончил школу пулемётчиков. В боях Великой Отечественной войны с января 1943 года. Служил пулемётчиком отдельного гвардейского учебного стрелкового батальона 67-й гвардейской стрелковой дивизии. Летом 1943 года дивизия участвовала в Курской битве, занимала оборону на южном фасе Курского выступа. В ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции дивизия боевыми действиями способствовала освобождению Белгорода и Харькова. С октября 1943 года дивизия в составе Прибалтийского фронта, а с 20 октября — 2-го Прибалтийского фронта вела боевые действия в район города Невель, занимала оборону северо-западнее города до начала января 1944 года, а затем принимала участие в разгроме невельской группировки противника. 19 декабря 1943 года во время отражения контратак противника в районе сёл Ловец и Караваи Невельского района Псковской области гвардии красноармеец Н.Ф.Воротынцев с ручным пулемётом смело и уверенно выдвинулся вперёд и поддерживал огнём своего пулемёта наступление пехоты, ведя отсекающий огонь по противнику. В этом бою уничтожил до десяти гитлеровцев, за что был награжден орденом Славы III степени. В июне 1944 года гвардии красноармеец Н.Ф.Воротынцев особо отличился во время проведения Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион». Перед началом операции в результате удачно проведённой разведки боем фронт передвинулся на 3 километра на запад почти до самой деревни Сиротино Шумилинского района Витебской области. Эта позиция была достаточно удачной для дальнейшего наступления на Западную Двину, достаточно было пройти меньше 30 километров к её берегам. Вечером, 23 июня 1944 года, командир 67-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор А.И.Баксов приказал сформировать из бойцов дивизии мобильный сводный отряд, которому предписывалось незаметно достичь берегов Западной Двины, с ходу её форсировать и обеспечить понтонную переправу для основных сил дивизии. В состав этого отряда вошел и отдельный учебный батальон, в котором служил гвардии красноармеец Н.Ф.Воротынцев. Всю ночь шёл этот отряд по территории, которая фактически была оккупирована фашистами. Проводником был местный житель, партизан. Категорически запрещалось вступать в бой с врагом. Несли с собой только оружие и патроны. Ещё до рассвета вышли к реке. Основная часть сил приготовилась к переправе, а группе бойцов отдельного учебного батальона было приказано подойти к деревне Узречье Бешенковичского района Витебской области и осуществить там прорыв, отрезав основные силы гитлеровцев от подступов к понтонному мосту, и сдерживать их натиск до переправы основных сил. Учебный батальон выдвинулся к деревне Узречье. Гвардии красноармеец Н.Ф.Воротынцев шёл, сгибаясь под тяжестью пулемёта, патронов и гранат. Рядом шли другие бойцы: командир батальона гвардии капитан И.П.Украдыженко, его заместитель гвардии капитан В.Г. Богуславский, командир взвода гвардии лейтенант А.В.Александров, командир отделения гвардии сержант А.Д.Щеблаков, командиры пулемётного расчёта гвардии старшина Ф.Я.Иванишко и гвардии старший сержант А.А.Суслов, пулемётчики гвардии красноармейцы М.П.Кравченко и П.Т.Труфанов. Когда подошли к реке, стало понятно, что переправиться будет довольно трудно. Все средства для переправы остались в тылу. Войдя в деревню, солдаты начали готовить плавательные средства. В ход шло всё: пустые бочки, бревна, доски. Местные жители разбирали сараи, снимали двери, ворота и вместе с бойцами носили это все к реке. Кто решился просто переплыть реку, а некоторые набивали соломой свои плащ-палатки. С началом переправы солдаты разделись, завязали одежду в тугой узел и вошли в холодную воду. Гвардии красноармеец Н.Ф.Воротынцев вместе с другими бойцами, толкал тяжёлый плот. Когда наши солдаты не достигли и половины реки, начался массированный артиллерийско-пулемётный обстрел. От взрывов вода поднималась вокруг огромными фонтанами. Выбравшись на сушу, бойцы начали подтягивать и устанавливать пулемёты. В ход пошли гранаты, которыми забросали траншеи противника. Начался бой за плацдарм. Пулемётчики отбили первую контратаку врага и таким образом помогли переправиться остальным бойцам. Уже через час весь учебный батальон находился на противоположном берегу. Тем временем, видя, что передовой отряд учебного батальона закрепился на противоположном берегу, отвлекая основные силы гитлеровцев на себя, началась переправа основных частей в стороне от места прорыва учебного батальона. Бойцы учебного батальона удерживали свой плацдарм, не подпуская противника к понтонному мосту и месту основного прорыва. После первой контратаки наступила небольшой перерыв. Но вскоре началась вторая, а за ней третья контратаки. Целый день они отражали ожесточённые контратаки противника. Почти без передышки, фашисты бросались в бой, пытаясь сбросить в Западную Двину солдат учебного батальона, но каждый раз, понеся большой урон в живой силе, откатывались назад. Учебный батальон с честью выполнил поставленную им боевую задачу, продержавшись до того момента, когда по понтонному мосту через реку Западная Двина пошли основные силы 6-й гвардейской армии: пехота, артиллерия, танки. Отбив контратаки фашистов и отбросив врага от реки, бойцы учебного батальона продолжали наступление. Гвардии красноармеец Н.Ф.Воротынцев, находясь в передовых рядах бойцов, освобождал один населённый пункт за другим, форсировав сходу ряд других водных преград. В период с 24 июня по 3 июля 1944 года за время наступательных боёв от деревни Сиротино до города Полоцк отважный пулемётчик уничтожил более 35 гитлеровцев, подавил три огневые точки противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии красноармейцу Воротынцеву Николаю Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 3846). После окончания Великой Отечественной войны демобилизовался.

Вернулся в село Стасы Веселовского района Запорожской области. В 1960 году вместе со своей семьей переехал в село Новоспасское Приазовского района Запорожской области. Работал агрономом в совхозе «Приазовский». Умер 26 сентября 1977 года.

Похоронен на кладбище села Новоспасское Приазовского района Запорожской области.

Награжден орденом Ленина (22 июля 1944), орденом Славы III степени (22 января 1944), медалями. Именем Героя названы улицы в сёлах Новоспасское и Весёлое Запорожской области.

1924

Виктор Карлович Монюков (настоящая фамилия - Франке)

российский режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1969). В 1947 г., по окончании Школы-студии МХАТ, режиссер-педагог на кафедре мастерства актера. С 1953 г. режиссер-ассистент, с 1955 г. режиссер МХАТ. В 1965-1967 гг. главный режиссер Московского драматического театра, в 1976-1980 гг. главный режиссер Московского Нового драматического театра. Постановки: «Дорога через Сокольники» В.А.Разлольского и «Гостиница "Астория"» А.П.Штейна (1958), «Дом, где мы родились» («Третья сестра») П.Когоута (1959), «Три долгих дня» Г.Б.Беленького (1964), «Долги наши» Э.Я.Володарского (1974), все - МХАТ, «Беспокойный юбиляр» Раздольского (1967, Московский драматический театр), «Путь вашей жизни» У.Сарояна (1976), «Горсть песка» Е.Пшездзецкого (1977) - Московский Новый драматический театр. С 1947 г. преподавал в Школе-студии МХАТ (с 1973 г. профессор).

1924

Алексей Прокопьевич Назаров

заряжающий орудия 451-го гаубичного артиллерийского полка 40-й гаубичной артиллерийской бригады 11-й артиллерийской дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта, красноармеец. Родился в деревне Канаевщина Халтуринского района Кировской области, в крестьянской семье. Русский. По окончании 10 классов работал в колхозе. В Красной Армии с 1942 года. В действующей армии с января 1943 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Заряжающий орудия 451-го гаубичного артиллерийского полка (40-я гаубичная артиллерийская бригада, 11-я артиллерийская дивизия, 6-я армия, Юго-Западный фронт) красноармеец Алексей Назаров в бою 23 марта 1943 года за село Пятницкое Чугуевского района Харьковской области Украины в составе расчёта уничтожил четыре вражеских танка. После выхода из строя расчёта красноармеец Назаров А.П. уничтожил ещё четыре танка противника, и вынес с поля боя раненого командира взвода. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Назарову Алексею Прокопьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1461). После войны сержант Назаров А.П. демобилизован. В 1970 году окончил Харьковский автодорожный институт. До ухода на заслуженный отдых работал на автодорожном предприятии Днепропетровска. Жил в городе Днепропетровск (с 2016 года - Днепр). Скончался 6 июля 2010 года. Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.

1925

Лидия Дмитриевна Громова (Опульская)

русский филолог, литературовед, текстолог, специалист по творчеству Л.Н.Толстого. Родилась в селе Дурыкино (Солнечногорский район, Московская область). С 1933 жила в Москве. Окончив среднюю школу (1941), поступила на литературный факультет Московского института философии, литературы, истории (МИФЛИ). Когда началась война, вместе с институтом уехала в эвакуацию в Ашхабад, затем в Свердловск, где стала ученицей профессора Н.К.Гудзия. Окончила в 1945 филологический факультет Московского университета (МИФЛИ слился с МГУ), училась в аспирантуре. В 1949–1953 работала в Гослитиздате, где участвовала как редактор в издании Полного («Юбилейного» в 90 томах) собрания сочинений Льва Толстого. В 1952 защитила кандидатскую диссертацию Особенности реализма Л.Толстого в поздний период творчества (1880-е – 1900-е годы). С 1953 работала в Институте мировой литературы имени А.М.Горького Российской Академии наук, сначала в секторе текстологии, затем в отделе русской классической литературы, которым заведовала с 1988 по 2002. В 1983 защитила докторскую диссертацию Проблемы текстологии русской литературы XIX века. В 2000 была избрана членом-корреспондентом Российской Академии наук. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Главный редактор академического издания Полного собрания сочинений Л.Н.Толстого в 100 томах, издающегося с 2000. Член Японского толстовского общества, почетный член Оттавского университета (Канада). Лауреат академической премии А.А.Шахматова. Выступала с докладами на отечественных и зарубежных конференциях по русской литературе, автор многочисленных статей, рецензий, комментариев. Большое место в деятельности Л.Д.Громовой занимала редакторская деятельность: помимо участия в издании Полных собраний сочинений Л.Н.Толстого и других, менее полных, она трудилась над изданием Собрания сочинений А.И.Герцена в 30 томах (1954–1964), Полного собрания сочинений и писем А.П.Чехова в 30 томах (1974–1983), Полного собрания сочинений С.А.Есенина в 7 томах (1995–1999). В 2000 вышел из печати первый том составленной ею Летописи жизни и творчества А.П.Чехова. Громова – представитель «реального» литературоведения, опирающегося на исчерпывающее владение текстом, знание рукописей, всех материалов жизни и творчества писателя. Ее основные исследовательские и издательские интересы – Лев Толстой, Чехов, Достоевский, русская литература 19 в. В 1954 историк литературы Н.Н.Гусев (1882–1967), в 1907–1909 – личный секретарь Толстого, выпустил первый том своего труда Л.Н.Толстой. Материалы к биографии, 1828–1855. В 1957 и 1963 вышли еще два тома, охватывавшие периоды 1855–1869 и 1870–1881; в 1970, после смерти исследователя, издается четвертая книга Материалов (1881–1885). Согласно воле Гусева, Материалы завершает Опульская: в 1979 выходит в свет очередной том Материалов (1886–1892), в 1998 – еще один, посвященный периоду 1892–1899. В процессе подготовки завершающий том (1900–1910). Научно выверенное издание классиков литературы немыслимо без трудоемкой работы текстолога, прочитывающего и сверяющего горы рукописей, прижизненных изданий и других материалов. Примером виртуозной работы Опульской-текстолога является публикация черновиков Достоевского, относящихся к Преступлению и наказанию (серия «Литературные памятники», 1970; 6 и 7 тома Полного собрания сочинений, 1973). Они содержатся в записных тетрадях писателя и публиковались прежде в механической последовательности страниц, хотя Достоевский делал записи крайне беспорядочно и мог, заполнив случайно попавшуюся ему страницу, продолжить ее на предыдущей. Кропотливая работа позволила распутать беспорядочную массу записей (не только литературных, но и бытовых) и установить хронологическую последовательность текстов черновиков. Громова вводила в научный обиход и комментировала новые тексты Л.Н.Толстого и его окружения: Л.Н.Толстой и С.А.Толстая. Переписка с Н.Н.Страховым (Оттава, 2000) (38 писем Толстого, 86 писем Толстой); Из архива Н.Н.Гусева. Новые материалы о Л.Н.Толстом (Оттава, 2002) (45 писем Гусева Толстому). Умерла Громова в Москве 31 декабря 2003 года.

1926

Нина Степановна Даниленко (Меркулова)

звеньевая колхоза имени Шевченко Куйбышевского района Куйбышевской области. Родилась селе Красный Ключ Самарского уезда Самарской губернии, ныне – посёлок Кинельского района Самарской области. Русская. После окончания 4 классов сельской школы работала в полеводческом звене Н.Е.Бойдарико, которая в 1947 году уехала на учёбу в город, и Нина Степановна возглавила звено, состоящее из 12 девушек. По итогам работы 1947 году звено Н.С.Даниленко получило урожай пшеницы 31,26 центнера с гектара на площади 9,5 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы и ржи в 1947 году Даниленко Нине Степановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом высокого звания были удостоены её бригадир Н.М.Иващенко и председатель колхоза имени Шевченко Л.А.Зюзько. Вскоре Нина Степановна вышла замуж за ветеринара Николая Меркулова и переехала к мужу в село Грачёвка, затем семья уезжала в Узбекскую ССР. Окончательно поселились в Крыму. Проживала в селе Софиевка Гвардейского поселкового Совета Симферопольского района, трудилась на виноградниках. Скончалась 30 июля 1996 года. Награждена орденом Ленина (26 февраля 1948), медалями.

1926

Худойкул Назаров

бригадир бригады комплексной механизации колхоза «Правда» Аштского района Таджикской ССР. Родился в кишлаке Ашт Ходжентского округа Узбекской ССР, ныне – посёлок Шайдан Аштского района Согдийской области Таджикистана. Таджик. После окончания курсов механизаторов трудился с 1941 года трактористом, с 1950 года – бригадиром тракторной бригады местной машинно-тракторной станции (МТС) в Аштском районе Ленинабадской области (упразднялась в 1962–1970 годах) Таджикской ССР. После расформирования МТС в 1958 году продолжал работать бригадиром трактористов в колхозе «Правда» Аштского района. В 1962 году возглавил отстающую бригаду, собиравшую по 17–18 центнеров хлопка с гектара. Преобразовал её в первую в Таджикской ССР механизированную комплексную бригаду по возделыванию хлопка на больших площадях, которая в том же году получила урожай в среднем по 44 центнера с гектара. Передовой опыт работы его бригады стал широко распространяться среди хлопкоробов республики. В 1964 году бригада собрала с гектара по 41,5 центнера с гектара хлопка-сырца, стоимость его обошлась в 12 рублей 60 копеек за центнер. В 1965 году урожай составил 42,8 центнера с гектара, а затраты – 9 рублей 20 копеек. за центнер Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1965 года за выдающиеся заслуги в развитии сельского хозяйства и промышленности Таджикской ССР Назарову Худойкулу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

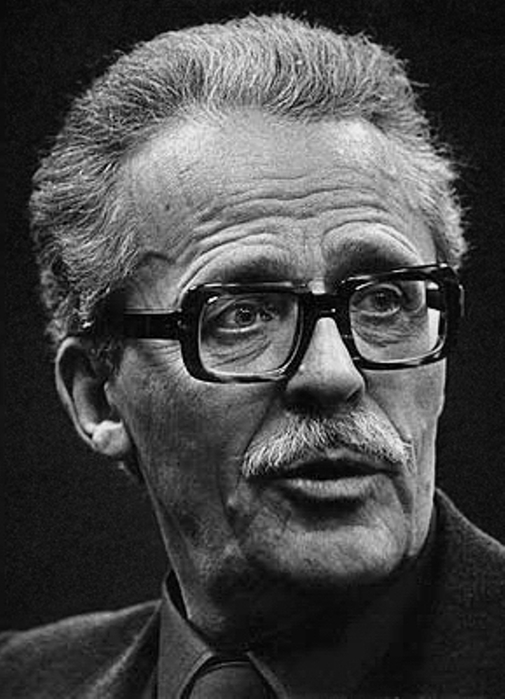

Герой Социалистического Труда Худойкул Назаров, 1965 год

В последующие годы комплексная бригада Х.Назарова продолжала удерживать первенство по урожаям «белого золота» среди хлопкоробов Аштского района. По итогам работы в 1977 году он был награждён орденом Октябрьской Революции. Заслуженный механизатор Таджикской ССР (1957). Избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР, делегатом 3-го Всесоюзного съезда колхозников (1969). Скончался 11 апреля 1987 года. Колхоз «Правда», в котором он проработал более 30 лет, был переименован в колхоз имени Х. Назарова Аштского района Ленинабадской (с 2000 года – Согдийской) области. Награждён орденами Ленина (3 апреля 1965), Октябрьской Революции (20 февраля 1978), медалями.

1926

Павел Андреевич Новгородцев

машинист экскаватора карьера «Куранах» объединения «Якутзолото» Министерства цветной металлургии СССР (Якутская АССР). Родился в поселке Новгородцево ныне Крутинского района Омской области. Был девятым, самым младшим ребёнком в бедняцкой семье. Родители умерли, когда ему было всего шесть лет. Весной 1936 года старший брат Иван, чтобы поддержать семью, устроился старателем на амурский прииск Нюкжа. Осенью вызвал к себе братьев Виктора, Константина и Павла. 19-летний Виктор пошел работать, а младшие поступили в школу. А через несколько лет, осенью 1939 года, все вместе переехали в Алданский район Якутской АССР (ныне – Республика Саха (Якутия)). Иван, Виктор и Константин работали в старательской артели на Колтыконе, Павел учился в школе-интернате в городе Томмот. В 1941 году окончил семь классов. Братья советовали ему учиться дальше, да и сам он мечтал поступить в Алданский политехникум, но все планы разрушила начавшаяся Великая Отечественная война. Старший брат Иван осенью 1941 года погиб на фронте и Павел стал работать, чтобы помочь его семье, в которой двое детей остались без отца. Трудился откатчиком, потом забойщиком на прииске Ленинский, получил свою первую награду – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». А когда в конце 1945 года на прииск Ленинский привезли первый полукубовый экскаватор «Байерс», для работы на котором набирали молодёжь, Павел, вместе с другими парнями окончил в Алдане шестимесячные курсы и стал машинистом экскаватора. В 1947 году ему предложили перейти на новый участок, на разработку россыпей Нижнего Куранаха. Переехал туда вместе с экскаватором и 7 лет работал на добыче золотоносных песков. Зимой 1954 года посещал курсы бульдозеристов, а по весне вывел свой бульдозер на вскрышу торфов на дражном полигоне. Вскоре его выдвинули руководителем бульдозерной бригады. За 6 лет работы на бульдозере стал первоклассным специалистом. Возглавляемый им коллектив был в числе лучших в комбинате «Алданзолото». 6 машин было в бригаде, по 65-68 тысяч кубометров в среднем выходило на бульдозер, что на 9-12 тысяч кубометров превышало среднюю производительность на одну машину по комбинату. В 1957 году вступил в КПСС. В 1960 году в числе лучших работников братьям Новгородцевым предложили перейти работать на карьер. Виктор стал бульдозеристом, Константин и Павел перешли на экскаватор. В 1964 году Павлу Андреевичу доверили возглавить экипаж экскаватора ЭКГ-4,6 под № 3 на карьере «Боковом». За высокие производственные достижения по итогам семилетнего плана (1959-1965) награжден орденом Трудового Красного Знамени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии цветной металлургии, Новгородцеву Павлу Андреевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1975 году был назначен инструктором экскаваторщиков, и стал нести ответственность уже не за одну, а за все пять бригад экскаваторов карьера. В дальнейшем вышел на пенсию. Жил в поселке городского типа Нижний Куранах Алданского района. Умер 11 мая 1997 года. Почётный горняк (1968). Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва (1974-1979). Награжден орденами Ленина (30 марта 1971), Трудового Красного Знамени (20 мая 1966), медалями.

1926

Иван Михайлович Стрельченко

председатель колхоза имени Ленина Антрацитовского района Ворошиловградской области, Украинская ССР. Родился в селе Дьяково ныне – Антрацитовского района Луганской Народной Республики. Украинец. До начала Великой Отечественной войны окончил 7 классов сельской школы, после полного освобождения Донбасса от немецко-фашистской оккупации осенью 1943 году восстанавливал разрушенное войной колхозное хозяйство местной сельскохозяйственной артели, затем трудился в колхозе до призыва в январе 1945 года в Красную Армию. В составе Тихоокеанского флота матрос Стрельченко участвовал в боевых действиях против японских милитаристов в августе 1945 года. После увольнения в запас в октябре 1951 года Иван Михайлович вернулся на родину, окончив школу руководящих кадров колхозов в городе Старобельске (после реорганизации с 1956 года – Старобельский сельскохозяйственный техникум), получил среднее агрономическое образование. Первоначально он работал агрономом колхоза имени Ленина Ровеньковского (позже – Антрацитовского) района в родном селе Дьяково, затем – секретарём партийной организации Дьяковской машинно-тракторной станции (МТС) Ворошиловградской (с 1958 года – Луганской) области. После объединения в 1955 году нескольких дьяковских сельскохозяйственных артелей в один колхоз имени В.И.Ленина и последовавшей реорганизацией Дьяковской МТС (директор Ф.Т.Живаго) И.М.Стрельченко в 1958 году возглавил объёдинённое хозяйство. Колхоз специализировался на производстве овощей и молока. За период 7-й семилетки (1959-1965) было построено 10 коровников, 7 свинарников, 2 телятника, птицеферма и ряд других зданий хозяйственно-бытового назначения (кормокухня, сельпо, столовая). По итогам семилетки председатель дьковского колхоза Стрельченко был награждён орденом Трудового Красного Знамени, за ударный труд в период 8-й пятилетки (1966-1970) – орденом Ленина, а главный агроном колхоза И.П. Щербак стал Героем Социалистического Труда. За период его правления в хозяйстве произошли коренные изменения в оснащении сельскохозяйственными машинами. К началу 1970-х годов на полях колхоза работало 78 тракторов, 33 комбайна, 45 автомашин — почти в 10 раз больше, чем в конце 1950-х годов. Дьяковский колхоз имени Ленина стал крупным высокомеханизированным многоотраслевым хозяйством, сельскохозяйственные угодья которого выросли до 13,9 тысяч гектаров, в том числе свыше 7 тысяч гектаров пахотной земли. В 1972 году комплексные бригады были реорганизованы в четыре хозрасчётных отделения, специалисты, которых в колхозе около 40 человек в тесном контакте с учеными Ворошиловградского сельскохозяйственного института и областной сельскохозяйственной опытной станции освоили поточную технологию закладки сенажа, силоса и сена, уборку зерновых культур. В хозяйстве успешно действовали отраслевая система управления и бригадный хозрасчёт, регулярно проводились районные и межрайонные кустовые семинары руководителей и специалистов сельского хозяйства по изучению опыта работы по технологическим картам. Ввиду высокорослости зерновых и массивности колосьев жатва 1973 года проходила в сложных условиях, в колхозе был применён контрольный обмолот, поднявший среди механизаторов чувство личной ответственности за судьбу урожая. С каждого из 3 564 гектаров зерновых культур земледельцы собрали в среднем по 40,9 центнера хлеба, в том числе по 42,2 центнера озимой пшеницы, по 47,8 центнера кукурузы на 983 гектарах. Каждый из 1-й тысячи гектаров плантаций подсолнечника дал в среднем по 24,3 центнера маслосемян. Колхоз, возглавляемый И.М.Стрельченко, выполнил два годовых плана по сдаче хлеба (5 670 тонн), сверх плана трёх лет 9-й пятилетки (1971-1975) государству продано 2 500 тонн зерна, 362 тонны семян подсолнечника и 490 тонн овощей. Если в 1971 году на каждую фуражную корову было получено по 2 678 килограммов молока, то в 1973 году – 3 094 килограмма. Поголовье крупного рогатого скота в 1973 году достигло 5 тысяч, имелось 4,4 тысячи голов свиней. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 декабря 1973 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, сахарной свеклы, масличных культур и других продуктов земледелия в 1973 году, Стрельченко Ивану Михайловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1975 году колхоз продал государству сверх 9-го пятилетнего плана 5 517 тонн зерна, 463 тонны подсолнечника, 544 тонны овощей, реализовано сверх обязательств 778 тонн молока, 683 тонны мяса, председатель колхоза Стрельченко был награждён орденом Октябрьской Революции. В последующие годы труженики дьяковского колхоза продолжали удерживать первенство среди хозяйств Ворошиловградской области. В феврале 1988 года Иван Михайлович вышел на пенсию. Избирался депутатом Верховного Совета Украинской ССР 9-го и 10-го созывов (1975-1985) и делегатом XXV съезда КПСС (1976, член партии с 1951 года). Проживал в родном селе Дьяково. Скончался 17 августа 2004 года. В 2008 году общеобразовательной гимназии в селе Дьяково присвоено имя И.М.Стрельченко. Награждён 2 орденами Ленина (8 апреля 1971; 8 декабря .1973), орденами Октябрьской Революции (24 декабря 1976), Отечественной войны II степени (11 марта 1985), Трудового Красного Знамени (22 марта 1966), медалями.

1927

Карэн Арменович Хачатуров

российский ученый-латиноамериканист, публицист и общественный деятель, председатель Российского комитета сотрудничества с Латинской Америкой (с 1992 г.), доктор исторических наук, профессор Дипломатической академии МИД Российской Федерации. С 1989 г. — председатель Советского комитета солидарности с народами Латинской Америки. Автор 15 публицистических книг и научных монографий, воспоминаний "Записки очевидца"

1928

Тамилла Суджаевна Агамирова

российская актриса, народная артистка РСФСР (1988). Жена Н.А.Сличенко. В 1951 г. окончила Бакинский театральный институт. Актриса театра "Ромэн" с 1952 года. Среди ролей: Мариана Пинеда («Мариана Пинеда» Ф.Гарсия Лорки), Марта («Человек и волк» А.Гимера), Марелла («Сын мадонны» В. Вивиани), Клавдия Пухлякова («Цыган» по А.В.Калинину), Анна Дмитриевна Каренина («Живой труп» Л.Н.Толстого) и др. На сцене ее выделяли эффектная сценическая внешность, выразительный голос, яркий романтичный темперамент, музыкальность, пластичность.

1928

Юрий Николаевич Бабаев

советский физик, заместитель начальника сектора Всесоюзного научно-исследовательского института экспериментальной физики. Родился в Москве. Русский. В годы Великой Отечественной войны с семьёй находился в эвакуации в Челябинской области, затем в городе Ленинабад (ныне Ходжент) Таджикской ССР. В 1946 году окончил среднюю школу в Москве и поступил на физический факультет Московского государственного Университета имени М.В.Ломоносова, окончил университет в 1950 году с отличием. В начале 1951 года как один из лучших студентов был направлен для работы над ядерными вооружениями СССР в КБ-11 в город Арзамас-16 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ, город Саров Нижегородской области). Распределён старшим лаборантом в лабораторию А.Д.Сахарова. Будучи талантливым экспериментатором, очень быстро прошёл служебный путь: старший лаборант, заместитель начальника отделения, стал крупнейшим специалистом в области создания атомных и термоядерных зарядов. В 1955 году совместно с Ю.А.Трутневым сформировал новое направление в создании термоядерных зарядов с кардинально улучшенными характеристиками, экспериментальная разработка первого заряда нового типа была завершена в 1958 году. В 1961-1962 годах под руководством Ю.Н.Бабаева были разработаны новые, более совершенные заряды, большая часть которых и в начале 21-го столетия находится на вооружении Российской Армии. Один из главных создателей крупнейшей в мире взорванной бомбы («Царь-бомба») мощностью в 50 мегатонн, испытанной на полигоне на Новой Земле 30 октября 1961 года. Причем в ходе её разработки были получены данные, позволявшие создавать бомбы в 100 мегатонн и выше без принципиальных изменений конструкции. За выдающиеся заслуги в разработке ряда термоядерных зарядов с высокими удельными характеристиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1962 года Бабаеву Юрию Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1964 года - начальник отдела, заместитель начальника сектора ВНИИЭФ. В эти годы под руководством Ю.Н.Бабаева были разработаны новые ядерные и термоядерные заряды различного назначения для оснащения большинства родов войск Вооружённых Сил СССР. Он многократно участвовал в испытаниях термоядерных зарядов на полигонах Министерства обороны как специалист и как руководитель.

Кроме боевых зарядов, занимался разработкой термоядерных зарядов для народнохозяйственных целей – заряды с минимальной осколочной радиоактивностью для создания водохранилищ, гашения газовых факелов, интенсификации газовых и нефтяных месторождений и т.д. Некоторые из них были успешно применены по назначению. Наряду с созданием практических образцов вооружений вёл большую теоретическую работу по использованию ядерных взрывов для наработки делящихся материалов, разработал теорию «двойного подхода» для разработки термоядерных зарядов. Внёс колоссальный вклад в развитие теоретических двумерных программ, что способствовало созданию математического аппарата. Его деятельность была мощным стимулом для развития расчетов сложнейших математических задач и физических процессов. Он много работал в смежных областях. Занимался лазерной тематикой: накачкой лазеров от ядерного взрыва. Ю.Н.Бабаев вырастил большую плеяду молодых ученых, кандидатов и докторов наук, которые сегодня успешно продолжают его дело. Скончался в Москве 6 октября 1986 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. Член-корреспондент Академии наук СССР (1968). Профессор (1962). Доктор технических наук (1960). Лауреат Ленинской премии (1959), Сталинской премии (1953), Государственной премии Российской Федерации (2000, посмертно). Награждён двумя орденами Ленина (1956, 1962), орденом Трудового Красного Знамени (1975), медалью «За трудовую доблесть».

1928

Игорь Семенович Кон

советский и российский социолог, антрополог, философ, сексолог. Наиболее часто цитируемый российский социолог, один из основателей современной российской социологической школы, популяризатор науки и просветитель. Кандидат исторических наук (1950), доктор философских наук (1960), профессор (1963), академик Российской академии образования (1989), почётный профессор Корнелльского университета (1989) и Университета Суррея (1992). Награждён Золотой медалью за выдающийся вклад в сексологию и сексуальное здоровье Всемирной сексологической ассоциацией, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Ответственный редактор ряда коллективных трудов и серийных изданий («Словарь по этике», «Этнография детства» и др.), автор статей в БСЭ, БМЭ и БРЭ. Член ряда международных научных сообществ, среди которых Международная социологическая ассоциация, Международная академия сексологических исследований, Европейская ассоциация экспериментальной социальной психологии, Германское общество сексологических исследований и другие, а также редакционных советов ряда научных изданий — в том числе журналов «Человек», «Гендерные исследования», «Андрология и генитальная хирургия», «Archives of Sexual Behavior», «Zeitschrift fur Sexualforschung», «Journal of Homosexuality», «Journal of the History of Sexuality», «Childhood», «Current Sociology», «Sexualities», «Men and Masculinities» и других. Умер в Москве 27 апреля 2011 года.

1928

Анатолий Натанович Нусинов

бригадир тракторной бригады Булаевского совхоза Булаевского района Северо-Казахстанской ССР, Казахская ССР. Родился в городе Ростов-на-Дону Донского округа Северо-Кавказского края, ныне — Ростовской области. Еврей. Трудовую деятельность начал на родине, выучившись на механизатора. В 1954 году прибыл в Казахскую ССР (ныне — Казахстан) поднимать целину. В том же году возглавил тракторно-полеводческую бригаду в Булаевском совхозе Булаевского района (ныне — район Магжана Жумабаева) Северо-Казахстанской области. 1955 год в Северном Казахстане был непростым — засушливым, неурожайным. Вместе со всеми хлеборобами трудности переживала и 1-я бригада, возглавляемая А.Н.Нусиновым. Несколько выручила молодых хлеборобов отличная агротехника осенней обработки почвы. Глубоко вспаханная целина даже в том неурожайном году позволила собрать с гектара по 8,2 центнера зерна. Бригада Нусинова вышла на первое место не только по совхозу, но и по Булаевскому району. Анатолий Натанович первым в районе внедрил раздельный метод уборки хлеба. Этим методом бригада убрала 2600 гектаров, что составляло более 70 процентов всей площади. Участки, собранные раздельно, дали с одного гектара до 27 центнеров отличного целинного зерна. В записной книжке бригадира были занимательные подсчёты: 19 центнеров, 450 тысяч пудов, 16 рублей. Это означало, что прошедшей осенью бригада собрала в среднем с гектара по 19 центнеров зерна и сдала в закрома Родины 450 тысяч пудов хлеба, то есть треть сданного совхозом урожая в целом. И если по совхозу производство центнера зерна обошлось в 20 рублей, то в бригаде Нусинова себестоимость центнера хлеба была равна 16 рублям. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года за особо выдающиеся успехи, достигнутые в работе по освоению целинных и залежных земель, и получение высокого урожая Нусинову Анатолию Натановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В дальнейшем работал управляющим отделением Булаевского совхоза, пока не вернулся в Ростовскую область. Дальнейшая судьба неизвестна. Награждён орденом Ленина (11 января 1957), медалями.

1928

Николай Николаевич Трапезников

академик Российской Академии Наук и Российской Академии Медицинских Наук, лауреат Государственных премий. Выбор врачебной профессии для Трапезникова был в какой-то мере случайным – после окончания 10 класса он не знал куда пойти учиться и был брошен жребий, который выпал на медицину. В 1952 году Трапезников с отличием окончил лечебный факультет Горьковского государственного медицинского института имени С.М.Кирова и поступил в клиническую ординатуру. В стенах Института экспериментальной и клинической онкологии Академии Медицинских Наук СССР (ныне-Российский онкологический научный центр имени Н.Н.Блохина Российской Академии Медицинских Наук) прошло его становление как врача и ученого. В этот период у Трапезникова сложился интерес к той области онкологии, развитию которой была посвящена вся его дальнейшая научная деятельность – опухолям костей и мягких тканей. Под его руководством началась работа по поиску новых подходов к терапии этих злокачественных новообразований, основным методом лечения которых тогда был хирургический. Им были разработаны принципы применения регионарной внутриартериальной химиотерапии при саркомах конечностей, что позволило значительно улучшить результаты выживаемости больных. Умер в Москве 27 сентября 2001 года.

1928

Николай Ильич Чехлотенко

комбайнер колхоза имени Ленина Матвеево-Курганского района Ростовской области. Родился в селе Политотдельское ныне Матвеево-Курганского района Ростовской области. Трудовую деятельность начал в 1943 году. После освобождения района от немецко-фашистских войск – в составе отряда разминирования, потом перевозил грузы на быках. С весны 1944 года работал прицепщиком. В 1945 году успешно закончил трехмесячные курсы при Политотдельской машинно-тракторной станции (МТС) и до 1948 года работал на колесном тракторе «СТЗ». После службы в Советской Армии окончил училище механизации сельского хозяйства в Таганроге. Получив специальность тракториста-машиниста широкого профиля, сел за штурвал нового прицепного комбайна «С-6» в колхозе имени Ленина Матвеево-Курганского района Ростовской области. За высокие показатели в труде был дважды удостоен награждения орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1973 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия в 1973 году Чехлотенко Николаю Ильичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В настоящее время – на заслуженном отдыхе. Живет в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Награжден 3 орденами Ленина (1966, 1968, 7 декабря 1973), медалями, знаком «Лучший механизатор» (1973), благодарностью губернатора Ростовской области (2013).

1929

Хачик Саакович Багдасаров

российский ученый-физикохимик, специалист в области физикохимии неорганических тугоплавких кристаллов, доктор физико-математических наук, кандидат химических наук, завотделом Института кристаллографии имени А.В.Шубникова, член-корреспондент Российской Академии наук. Автор трудов по физической химии неорганических тугоплавких кристаллов, в том числе для лазеров. Лауреат Государственной премии СССР (1972)

1929

Борис Ильич Зайденберг

советский и российский актёр театра и кино, Заслуженный артист РСФСР (1961). Борис Зайденберг родился в Одессе. В 1950 году окончил актёрский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени А.Н.Островского. До 1953 года был актёром Магнитогорского драматического театра имени А.С.Пушкина, в 1953—1962 годах — Брянского областного драматического театра, в 1962—2000 годах — Одесского русского драматического театра имени А.Иванова. В кинематографе Борис Ильич с 1965 года, его первая роль — Емельянов в фильме «Гадюка». В 1961 году актёру было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. Также работал режиссёром, среди работ около 30 спектаклей на сцене Одесского русского драматического театра имени А. Иванова, Одесского музыкально-драматического театра имени В.Василько и оперной студии Одесской консерватории имени А.Неждановой. Борис Зайденберг скончался в Одессе 20 октября 2000 года.

1929

Анастасия Прокофьевна Нигрецкая (Негрецкая)

звеньевая колхоза имени Сталина Слободзейского района Молдавской ССР. Родилась в селе Слободзея Тираспольского района Молдавской АССР в составе Украинской ССР, ныне – город Слободзея непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Из крестьянской семьи. Молдаванка. Член КПСС. Окончив школу, стала трудиться в колхозе имени Сталина родного села. В первые послевоенные годы молодой колхознице было доверено полеводческое звено, которое под её руководством упорно трудилось, применяя передовые приёмы агробиологической науки. В 1948 году звеном был получен урожай пшеницы 30,2 центнера с гектара на площади 21 гектар. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 марта 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы и табака при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1949 года Нигрецкой Анастасии Прокофьевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 19-летняя девушка-хлебороб стала одной из первых восьми в Советской Молдавии Героев Социалистического Труда. Всю свою трудовую жизнь продолжала работать в слободзейском колхозе имени Сталина, переименованном позже в колхоз «1 Мая». Показывала высокие показатели в полеводстве, своим опытом делилась с молодыми растениеводами. С 1984 года – персональный пенсионер союзного значения. Жила в Слободзее. Дата смерти не установлена. Награждена орденом Ленина (9 марта 1949), медалями.

1930

Василий Иванович Деревянко

директор Днепропетровского металлургического завода имени Г.И. Петровского Министерства чёрной металлургии Украинской ССР. Родился в Днепропетровске Украинской ССР (с 2016 года - Днепр, Украина). После окончания Днепропетровского металлургического института (ныне – Национальная металлургическая академия Украины) в 1954 году был направлен на завод имени Г.И.Петровского. С 29 декабря 1954 года работал помощником мастера рельсо-балочного участка. В дальнейшем работал старшим контрольным мастером, начальником участка, заместителем начальника отдела технического контроля. В 1963 году был назначен заместителем начальника рельсо-балочного цеха, в 1967 – начальником цеха. Будучи начальником рельсо-балочного цеха руководил реконструкцией его реконструкцией, заменой устаревшего оборудования, установкой нового блюминга и стана «800». После реконструкции количество выпускаемой продукции и ее качество резко возросли. 17 августа 1973 года был назначен главным инженером завода имени Петровского. Возглавлял работу по ликвидации последствий аварии на доменной печи №6, случившейся в январе 1981 года. 25 декабря 1981 года назначен директором металлургического завода имени Г.И.Петровского. Руководил реконструкцией цехов предприятия, был освоен ряд новых видов продукции. Завод взял шефство над пятью колхозами, где были построены новые механизированные токи, фермы, зерносушилки. Было создано подсобное хозяйство завода, в котором содержалось до 2500 свиней. Одновременно уделял большое внимание развитию социальной сферы – были построены новые корпуса в оздоровительном лагере завода в селе Никольское, стадион, кинотеатр, столовая, ежегодно работники завода получали 250-300 квартир. Завод имел восемь детских садов, пять общежитий, был восстановлен стадион «Металлург», построена сероводородная лечебница. Без отрыва от производства защитил кандидатскую диссертацию, став кандидатом технических наук. В 1987 году на заводе был введен в эксплуатацию новейший прокатный стан 550», построены и запущены новый автотранспортный и ремонтно-механический цеха завода. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1987 года за достижение высоких результатов в выполнении плановых заданий и социалистических обязательств по увеличению выпуска качественного металла, повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции и проявленный трудовой героизм Деревянко Василию Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Одновременно завод, который в 1987 году отмечал 100-лете со дня основания, награжден орденом Октябрьской Революции. Продолжал руководить предприятием. В 1993 году под его руководством проведено акционирование предприятия. Руководил предприятием до 12 октября 1995 года. В дальнейшем на пенсии. Жил в Днепропетровске. Умер 30 мая 2008 года. Награжден орденами Ленина (24 августа 1987), Октябрьской Революции (2 марта 1981), Трудового Красного Знамени (30 марта 1971), 2 орденами «Знак Почета» (22 марта 1966, 8 января 1975), медалями. Заслуженный металлург УССР, лауреат премии Совета Министров СССР.

1930

Джузеппе Руццолини

итальянский оператор.

1930

Джек (Джон Кит) Тейлор

английский футбольный арбитр. Работал на трех чемпионатах мира, судил финал мирового первенства 1974 года ФРГ- Голландия. Кавалер ордена Британской империи.

1930

Инамжон Бузрукович Усманходжаев

председатель Верховного Совета Узбекистана (1978-1983).

1930

Малкольм Фрейзер (John Malcolm Fraser)

премьер-министр Австралии. Родился в Нарине. Окончил Оксфордский университет. Примыкал к консервативному крылу Либеральной партии Австралии. В 1955 был избран в палату представителей. В 1966–1968 занимал пост министра армии. С 1968 по 1969 Фрейзер – министр образования, в 1969–1971 – министр обороны. Ушел в отставку из-за разногласий с премьер-министром либералом Дж.Гортоном. После поражения коалиции Либеральной и Национальной партий на выборах 1972 Фрейзер стал членом теневого кабинета. В 1975 был избран лидером Либеральной партии. В ноябре 1975 генерал-губернатор Австралии сэр Джон Керр уволил лейбористского премьер-министра Г.Уитлема и предложил Фрейзеру сформировать новое правительство. На посту премьер-министра Фрейзер пытался снизить инфляцию, главным образом за счет сокращения государственных расходов. Во время вьетнамской войны выступал последовательным сторонником США, подвергал критике политику коммунистического Китая. На выборах 1977 и 1980 коалиция Либеральной и Национальной партий получила подавляющее большинство голосов, однако в начале 1983 потерпела поражение от Лейбористской партии во главе с Р.Хоуком. После выборов Фрейзер ушел в отставку с поста лидера Либеральной партии, покинул парламент и оставил занятия политикой.

1930

Сильвестер Хенциньский

польский режиссер.

1931

Юрий Петрович Азаров

российский ученый, педагог, писатель, художник, доктор педагогических наук. Автор педагогических книг, романов.

1931

Лаик Мухтарович Арстынбаев (Арстанбаев)

старший чабан совхоза «Путь Октября» Кизильского района Челябинской области. Родился в поселке Ак-Кудук ныне Адамовского района Оренбургской области. Из семьи крестьянина. Татарин. С сентября 1944 года семья жила в поселке Амамбайском Кизильского района Челябинской области. Образование начальное. Ещё с детства стал работать в совхозе. С 1949 года - старший чабан совхоз «Путь Октября» Кизильского района. Использовал прогрессивные методы ухода за животными, выращивания и выращивания молодняка. Одним из первых ещё в начале 1970-х годов перешёл на бригадный семейный подряд. Добился высоких показателей в разведении овец. В 1959 году от закреплённой за ним отары в 600 голов получил и вырастил на каждые 100 маток 127 ягнят, в 1960 году поднял этот показатель до 142, в 1961 году — до 131 ягнят. Личный рекорд чабана – 141 ягненок с 100 овец. Он так и не был перекрыт при его жизни. Кроме того, добивался высоких показателей и по сдаче шерсти государству от каждой овцы — более 4 килограмм и даже достигал 4,95 килограмм шерсти. Опыт работы передового чабана был рассмотрен на межрегиональном совещании работников сельского хозяйства Урала в Свердловске (1961) и там рекомендован к широкому распространению. За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года Арстынбаеву Лаику Мухтаровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1992 году вышел на пенсию. Скончался 16 февраля 1994 года. Похоронен в посёлке Амам-байка Кизильского района. Награждён орденами Ленина (22 марта 1966), Октябрьской Революции (6 сентября 1973), медалями.

1932

Майя Ивановна Борисова

поэтесса, прозаик и журналист. Умерла в 1996 году.

1932

Роберт Шерлоу Джонсон

английский композитор и пианист

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |