-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109179

Комментариев: 6801

Написано: 117651

Записей: 109179

Комментариев: 6801

Написано: 117651

21 мая родились... |

1901

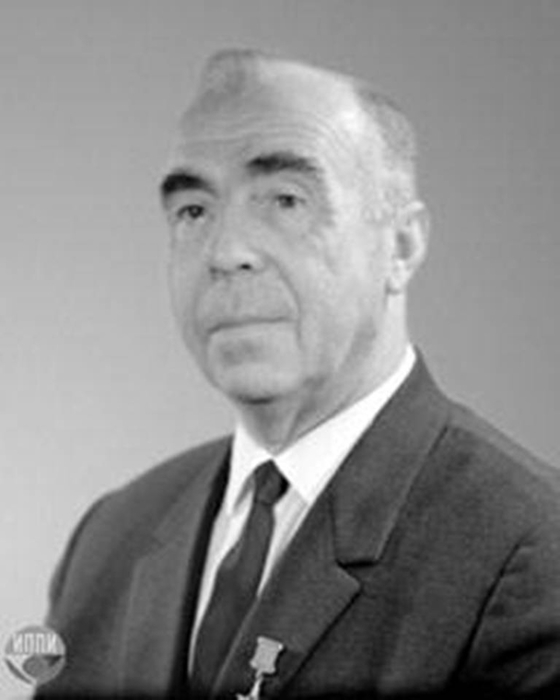

Сергей Константинович Туманский

генеральный конструктор авиационных двигателей Опытно-конструкторского бюро №300 Министерства авиационной промышленности СССР, Московская область. Родился в Минске, в семье инженера. Русский. Рано остался без отца, который умер в 1903 году. Детство и юность прошли в городе Владимир, где учился в мужской гимназии. С 1917 года служил в должности младшего моториста в минской авиагруппе, сформированной братом лётчиком А.К.Туманским. Группа была включена в эскадру «Гром», и Гражданскую войну Сергей Туманский прошёл в этой эскадре, выполняя работу моториста, пулемётчика и бомбардира. В одном из боевых вылетов на самолёте возник пожар. Сергею Туманскому пришлось вылезти на плоскость и, рискуя жизнью, гасить огонь. Самолёт благополучно вернулся на свой аэродром. В 1921 году поступил в Петроградскую военно-техническую школу ВВС, после окончания которой служил техником в частях Красного Воздушного Флота. В 1927 году поступил в Военно-воздушную академию имени Н.Е.Жуковского. В академии он с большим трудолюбием постигал учебную программу, и не только обязательную, но и факультативную. Кроме того, он являлся активным членом научного общества, которое в академии имело большое влияние на формирование молодых инженеров. Одна из групп разрабатывала по конкурсу Осоавиахима авиационный двигатель ТУПФСЕН (Туманский, Пономарёв, Фёдоров, Сеничкин). Проект был признан лучшим, и всей группе присуждена денежная премия — первая награда за конструкторское творчество, которое для С. К.Туманского стало основным делом жизни. Время окончания академии совпало с широким развертыванием работ в отечественном авиационном двигателестроении, и С.К.Туманский был направлен в Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) на должность старшего инженера, где в 1931-38 годах занимался вопросами исследования и конструирования авиационных двигателей различных типов. В 1938 году был выдвинут на руководящую должность - назначен Главным конструктором авиамоторного завода №29 в городе Запорожье. За 2 года (1938-40) под его руководством было завершено освоение 14-цилиндрового звездообразного мотора воздушного охлаждения М-87. Этот мотор широко применялся и успешно эксплуатировался на самолётах С.В.Ильюшина. В 1939 году на одном из этих самолётов лётчик-испытатель В.К.Коккинаки совершил беспосадочный перелёт протяженностью 8000 км из Москвы через Гренландию в Соединенные Штаты Америки. В 1939 году под его руководством успешно прошёл государственные испытания более мощный и более высотный мотор М-88, который был силовой установкой на самолётах-бомбардировщиках «Ил-4», прошедших всю войну. В 1940-1941 годах - главный конструктор ЦИАМа, занимался изучением опасных резонансных крутильных колебаний на эксплуатационных режимах работы двигателей. С 1941 по февраль 1943 года - начальник моторного отделения института лётных исследований (ЛИИ). В годы войны коллектив, возглавляемый С.К.Туманским, совместно с коллективами других самолётостроительных заводов проводил доводочные испытания силовых установок для истребителей «Ла-5», «Як-3» и штурмовика «Ил-2». В феврале 1943 года основоположник отечественного авиадвигателестроения А.А.Микулин пригласил С.К.Туманского на создаваемый завод № 300, где он работал заместителем Главного конструктора, с января 1955 года - Главным, а с декабря 1956 года - Генеральным конструктором. 30 лет своей творческой жизни С.К.Туманский отдал предприятию, 18 из них он стоял во главе фирмы. Член ВКП(б)/КПСС с 1951 года. При его активном непосредственном участии были созданы поршневые и турбореактивные двигатели АМ-39, АМ-39НФ2, АМТКРД-01, АМРД-02, АМ-3, АМ-5, РД-9Б. Доведён и внедрён в широкое производство ТРД Р11-300 (AM-11), проектирование и создание первых образцов которого велось (с мая 1953 по январь 1955) под руководством А.А.Микулина. Государственные 100-часовые стендовые испытания двигателя Р11-300 с форсажной камерой были успешно завершены в мае 1956 года. На двигателе применены шестиступенчатый осевой компрессор, трубчато-кольцевая камера сгорания, двухступенчатая турбина, форсажная камера с всережимным реактивным соплом. На нём впервые в практике отечественного авиадвигателестроения применён двухвальный сверхзвуковой компрессор, обеспечивающий в шести ступенях степень повышения давления воздуха 8,6, осуществлена конструкция двухвального ротора компрессора и турбины без выносных опор, разработаны основные принципы регулирования двухвальных ТРДФ при полётах на больших сверхзвуковых скоростях, применён воспламенитель с кислородной подпиткой. ТРД Р11-300 и его многочисленные модификации предназначались для самолётов «МиГ» и «Як». Одним из них был широко известный истребитель с треугольным крылом «МиГ-21», вписавший яркую страницу в историю развития авиации. При рекордно малом взлетном весе 7570 кг максимальная скорость «МиГ-21» на высоте 12500 м составляла 2115 км/час. Такие отличные качества нельзя было получить без превосходного двигателя Р11-300 разработки С.К. Туманского. В октябре 1959 года на самолёте «Е-66» с двигателем Р11Ф2-300 лётчик-испытатель Г.К. Мосолов установил абсолютный мировой рекорд скорости - 2388 км/ч. Он же в апреле 1961 года на самолёте «Т-66» с двигателем Р11Ф2-300 и ускорителем «У-2» установил абсолютный рекорд высоты - 34714 м. Всего на самолётах «МиГ-21» было установлено 17 мировых мужских и женских рекордов. Двигатель Р11-300 также устанавливался на самолёты-перехватчики «Су-15» Главного конструктора П.О.Сухого и на ряд самолётов Генерального конструктора А.С.Яковлева: на всепогодный разведчик «Як-25РВ», самолёт-перехватчик «Як-28П» и бомбардировщик «Як-28Б». В июле 1959 года на самолете «Як-25РВ» с двумя двигателями Р11-300 лётчик-испытатель В.П.Смирнов установил мировые рекорды высоты с грузом 1000 кг - 20456 м и с грузом 2000 кг - 20174 м. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1957 года за большие успехи в создании авиационной техники Туманскому Сергею Константиновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В июле 1958 года под руководством С.К.Туманского началось проектирование, а уже в ноябре 1960 года был закончен комплекс доводочных испытаний ТРД РУ19-300 и в феврале 1961 года двигатель успешно прошёл Государственные испытания. Этот компактный и очень надёжный турбореактивный двигатель был использован для учебно-тренировочных самолётов «Як-30» и «Як-32». Когда после первых успехов в космосе Н.С.Хрущёв стал меньше уделять внимания авиации, С.К.Туманский принял решение освоить проектирование ЖРД. В ОКБ были созданы двигатели Р201-300 для ракеты "воздух-земля" и Р209-300 для ракеты-мишени главного конструктора А.Я.Березняка. В 1962-1963 годах конструкторский отдел, занимавшийся ЖРД, начинал разработку жидкостных ракетных микродвигателей, предназначенных для ориентации и стабилизации космических аппаратов. Поскольку эта тематика считалась очень перспективной, С.К.Туманский добился организации специального ОКБ на правах филиала завода №300. Под его руководством были созданы первые микродвигатели Р210Д-300 и Р210Е-300 тягой 1,3 и 16,5 кгс, соответственно. Широкий диапазон интересов и возможностей позволил коллективу завода № 300 под его руководством наряду с созданием двигателей заняться принципиально новым направлением - холодильной техникой. Конструкторами был предложен новый термодинамический цикл (за рубежом он известен как "русский цикл"). Используя высокий к.п.д. осевого компрессора и воздушной турбины, удалось создать оригинальную воздушную холодильную машину ТХМ-300, в которой достигался уровень температур ниже -80 °С. Коллектив создателей этой машины был выделен в отдельную организацию. Ещё одно нетрадиционное направление в деятельности С.К.Туманского - руководство в 1960-х годах работами, связанными с созданием ядерной энергетической установки ТУ-5 ("Тополь", впоследствии "Топаз") с электрической мощностью 5 кВт. Коллектив её разработчиков также выделился в отдельное ОКБ. В 1950-х-1960-х годах в ЛИИ приступили к созданию экспериментальных и опытных самолётов вертикального взлёта и посадки (СВВП), и конструкторами был создан "турболёт". С.К.Туманский предложил установить на него модифицированный двигатель АМ-5. В 1962 году главный конструктор А.С.Яковлев предложил С.К.Туманскому и его КБ-300 разработать необходимый ему ТРД для самолёта вертикального взлёта. Туманский предложил паллиативное решение: переделать в двигатель для СВВП одну из модификаций двигателя Р11-300. В процессе переделки был создан ТРД Р27-300. Он был установлен на самолёт «Як-36». В июле 1967года на авиационном параде в Домодедово СВВП «Як-36» продемонстрировал способность вертикально взлетать и садиться, что в то время воспринималось, как чудо. Возникла идея применить этот самолёт на советском авианосце. Был построен крейсер "Киев" и новый СВВП «Як-36М» с более мощным подъёмно-маршевым двигателем Р27В-300 и двумя подъёмными двигателями РД-36-35ФВ, созданными С.К.Туманским и его ОКБ за 2 года. 25 февраля 1972 года лётчик-испытатель М.С.Дексбах на опытном «Як-36М» впервые совершил полёт "по полному профилю": вертикальный старт, горизонтальный полёт и вертикальная посадка. 18 ноября 1972 года он же произвёл первую посадку на корабль, а 22 ноября слетал на "полный профиль" с палубы. Этот день явился днём рождения палубной авиации. Помимо конструкторской деятельности проводил фундаментальные исследования по созданию реактивных двигателей с двухкаскадным компрессором, много внимания уделял изучению оптимальных способов регулирования компрессоров, форсажной камеры и реактивного сопла. Значительные работы проводились по устранению опасных вибраций лопаток компрессоров и турбин и по внедрению оригинальных конструктивных элементов для борьбы с этим явлением, которое доставляло немало хлопот в эксплуатации и снижало надёжность реактивных двигателей. Много лет читал лекции и руководил дипломным проектированием на моторном факультете МАИ. Он воспитал целую плеяду научных работников, конструкторов, инженеров и других специалистов. С 1968 года – академик Академии Наук СССР, совмещал руководство конструкторским бюро с работой в институте Академии наук СССР. Жил в Москве. Умер 9 сентября 1973 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Имя С.К.Туманского присвоено Московскому авиационному моторостроительному техникуму (ныне Московский колледж авиационного моторостроения). Награждён 4 орденами Ленина (2 июля 1945; 24 января 1947; 12 июля 1957; 27 мая 1961), орденами Октябрьской Революции (26 апреля 1971), Красной Звезды (28 октября 1967), медалями. Лауреат Ленинской премии (1957) и Государственной премии СССР (1945). Имя С.К.Туманского присвоено Московскому авиционному моторостроительному техникуму (ныне Московский колледж авиационного моторостроения).

1902

Елена Даниловна Блинова

бригадир овощеводческой бригады Донского плодоовощного совхоза Семикаракорского района Ростовской области. Родилась в хуторе Старозолотовский области Войска Донского ныне Константиновского района Ростовской области. С 1930 года работала в плодоовощном совхозе «Семикаракорский № 1». Вскоре была отправлена на курсы, а потом назначена бригадиром-овощеводом. В 1931 году вступила в ВКП(б)/КПСС. Сначала записалась добровольцем в народное ополчение, а с декабря 1941 года – в Красной Армии. Участница Великой Отечественной войны. Попав в плен, вместе с пленными мужчинами сумела бежать и вернуться в строй. С августа 1942 по 1945 год – санитарка госпитального взвода 184-го, 3-го и 370-го гвардейского отдельного медико-санитарного батальона 2-й гвардейской (в последствии – Таманской) стрелковой дивизии Северо-Кавказского – 3-го Белорусского фронтов, гвардии красноармеец, а затем гвардии рядовой. 26 октября 1942 года была ранена. Награждена орденом Красной Звезды и 2 медалями «За боевые заслуги». Демобилизовавшись из Красной Армии, вернулась в родной совхоз. В послевоенные годы возглавила движение за получение высоких урожаев овощей, добивалась небывалых результатов. В 1960 году за выращивание высокого урожая овощей награждена орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года за большие успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок овощей, Блиновой Елене Даниловне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1973 году Ростовским обкомом КПСС, облисполкомом, облсовпрофом и обкомом ВЛКСМ учрежден переходящий приз имени Героя Социалистического Труда Е.Д.Блиновой для победителя областного социалистического соревнования среди коллективов овощеводческих бригад колхозов и совхозов.

Жила в городе Семикаракорск Ростовской области. Умерла в 1990 году. Похоронена на кладбище города Семикаракорска. Делегат XXIII съезда КПСС (1966 год). Награждена 2 орденами Ленина (1960, 30 апреля 1966), орденом Отечественной войны I степени (11 марта 1985), орденом Красной Звезды (16 ноября 1943), 2 медалями «За боевые заслуги» (15 апреля 1943, 25 марта 1945), медалями «За взятие Кенигсберга», «За оборону Кавказа», другими медалями, почетным знаком «50 лет пребывания в КПСС» (1982).

1902

Марсель Лайош Брейер (Marcel Lajos Breuer; Марсель Лайош Бройер; Марсель Лайош Брёйер)

американский архитектор и дизайнер мебели, один из основоположников промышленного проектирования. Творчество Брёйера не было связано с каким-либо одним стилем или течением в искусстве; он свободно использовал широкий диапазон форм, конструктивных идей и материалов, поэтому его работы предлагают огромное разнообразие вариантов даже по современным меркам. Брёйер родился в Пече (Венгрия). В 1920 поступил в только что открывшийся Баухауз – Высшую школу строительства и художественного конструирования, основанную в Веймаре В.Гропиусом. Брёйер прославился как дизайнер мебели. Одно из самых известных его произведений – стул из металлических трубок «Василий», конструкция которого навеяна формой велосипедного руля (это произведение было посвящено Василию Кандинскому, преподававшему в те годы в Баухаузе). В 1927 Брёйер покинул Баухауз и переехал в Берлин. В начале 1930-х годов были завершены его крупные архитектурные работы: дом Харнишмахера в Висбадене и жилой комплекс Дольтерталь в Цюрихе. Обе постройки выполнены в духе господствовавшего тогда в Баухаузе рационализма. В 1935 Брёйер эмигрировал из нацистской Германии в Англию, а в 1937 переехал в США, где начал работать вместе с Гропиусом в Гарвардской школе архитектуры. Брёйер работал в содружестве с Гропиусом с 1937 по 1941. В этот период он разработал новые варианты односемейных домов, которые сыграли заметную роль в дальнейшем развитии жилого строительства США. Характерным примером может служить дом Хаггерти в Кохассете (штат Массачусетс). В 1946, покинув Гарвард, Брёйер начал самостоятельную работу в Нью-Йорке. В 1953 он получил первый крупный заказ на проектирование комплекса ЮНЕСКО в Париже. В 1950-е и 1960-е годы он занимался исследованием конструктивных и пластических возможностей железобетона. Важнейшие работы этих лет – аббатство Сент-Джон в Колледжвиле (штат Миннесота), исследовательский центр Ай-би-эм (IBM) в Ла-Год (Франция), дом Кёрфера в Швейцарии и, наконец, музей Уитни в Нью-Йорке. В 1972 музей Метрополитен организовал большую выставку работ Брёйера. Профессиональное кредо мастера сформулировано в его книге Свет и тень, философия архитектора, опубликованной в 1955. Умер Брёйер в Нью-Йорке 1 июля 1981 года.

1902

Леонидас Зервас (Leonidas Zervas)

греческий химик-органик, член Афинской Академии наук (с 1955), ее президент в 1969-1970 гг. Родился в Мегалополисе. Учился в Афинском (до 1921) и Берлинском (доктор философии, 1926) университетах. Работал в Институте кайзера Вильгельма в Дрездене (1929-1934), Рокфеллеровском институте медицинских исследований в Нью-Йорке (1934-1936), в университете в Салониках (1937-1939). С 1939 г. - профессор Афинского университета. Основные научные работы - в области химии пептидов. Разработал способы защиты, активирования и удаления защиты, активирования и удаления защиты функциональных групп при синтезе пептидов. Его исследования послужили основой для промышленного производства инсулина. Иностранный член Академии наук СССР (с 1976). Умер в 1980 году.

1902

Константин Алексеевич Куликов

российский астроном. После окончания рабфака в 1930 г. поступил в Московский университет, который окончил в 1935 г. С тех пор вся его деятельность связана с Московским университетом. В 1938-1945 и 1951-1955 гг. - заместитель директора Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга. С 1948 г. - профессор механико-математического факультета Московского университета, в 1953-1965 гг. - заведующий кафедрой астрометрии этого же университета и заведующий астрономическим отделением Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга. С 1965 г. - профессор кафедры звездной астрономии и астрометрии физического факультета университета. С 1951 г. - заместитель главного редактора «Астрономического журнала». Основные научные работы относятся к фундаментальной астрометрии. Ряд работ посвящен определению астрономических постоянных наблюдений. Так, из анализа Пулковских широтных наблюдений с 1904 по 1941 гг. вывел несколько значений постоянной нутации, среднее из которых равно 9,2108" ± 0,0019", что почти не расходится со значением постоянной нутации на эпоху 2000 г. (N = 9,2109"), принятым ХVI Генеральной ассамблеей Международного астрономического союза в 1976 г. Определил постоянную аберрации (20,5120" ± 0,0031"). Велики его заслуги в подготовке молодых специалистов. Автор монографий «Фундаментальные постоянные астрономии» (1956), «Изменяемость широт» (1962), «Новая система астрономических постоянных» (1969), «Основы лунной астрометрии» (в соавторстве, 1972), а также учебника «Курс сферической астрономии» (3-е издание, 1974) и ряда научно-популярных книг.

1902

Константин Иванович Ракутин

командующий 24-й армией Резервного фронта, генерал-майор. Родился в селе Новинки ныне Вадского района Нижегородской области. Русский. Окончил реальное училище, работал в Нижегородском исполкоме счетоводом. В Красной Армии с 1919 года. В 1920 окончил Тамбовские пехотные курсы. Участвовал в Гражданской войне: помощник командира роты 473-го пехотного полка на Западном фронте, затем воевал на Дальнем Востоке. До 1929 года служил в пограничных отрядах на Дальнем Востоке. Был комендантом отдельной Охотской пограничной комендатуры. В 1931 году окончил Высшую пограничную школу, в 1936 году – Военную академию имени М.В.Фрунзе. Преподавал в военно-учебных заведениях НКВД. В 1938-1939 годах – начальник пограничного отряда в Белоруссии. С 1939 года – начальник штаба Ленинградского пограничного округа, с июля 1940 года – начальник Прибалтийского пограничного округа. Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 июня 1940 года Ракутину К.И. присвоено воинское звание "генерал-майор". Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. С именем генерала Ракутина связана героическая оборона Либавы (Лиепая), Таллина и других городов Прибалтики. С июля 1941 года К.И.Ракутин – командующий 31-й и 24-й армиями (Резервный фронт). Под его руководством воины 24-й армии прорвали оборону врага, разгромили крупную группировку фашистских войск и освободили город Ельню. В октябре 1941 года фашистские танковые группы фланговыми ударами отрезали пути для отхода четырех армий, которые своей борьбой в условиях окружения сковали значительные силы противника и позволили выиграть время для создания новой линии обороны в районе Можайска. Воины 24-й армии с большими потерями вышли из окружения, позже она была преобразована в 4-ю гвардейскую армию. Генерал-майор Ракутин К.И. пал смертью храбрых 7 октября 1941 года в районе села Семлёво Смоленской области. Долгое время судьба его оставалась неизвестной. Место гибели Ракутина удалось найти сотрудникам историко-архивного поискового центра "Судьба" ассоциации "Военные мемориалы". В 1996 году останки генерал-майора Ракутина К.И. торжественно перезахоронены на военно-мемориальном кладбище в посёлке Снегири Истринского района Московской области. Звание Героя Советского Союза Ракутину Константину Ивановичу присвоено посмертно Указом Президента СССР № 114 от 5 мая 1990 года за успешное руководство воинскими соединениями и проявленные при этом личное мужество и героизм. В 1990 году родственникам Героя были вручены орден Ленина (№ 460062) и медаль "Золотая Звезда" (№ 11622). Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалью. Имя Героя присвоено погранзаставе "Охотск" Магаданского погранотряда Камчатского пограничного округа.

1903

Александр Давидович Бениаминов

российский актер, народный артист РСФСР (1974). В 1923-1926 гг. учился в ГИТИСе. В 1927-1929 гг. артист Ленинградского театра Сатиры, в 1933-1936 гг. – Мюзик-холла. В 1937-1941 и в 1945-1977 гг. – в Ленинградском театре комедии. Обладал мощным темпераментом, выразительной мимикой, приемы эксцентрики и гротеска сочетал с трагедийными интонациями и глубоким лиризмом: Мальволио («Двенадцатая ночь» У. Шекспира), Эрнести («Физики» Ф. Дюрренматта), Бламанже («Помпадуры и помпадурши» по М.Е.Салтыкову-Щедрину), Князь («Дядюшкин сон» по Ф.М.Достоевскому) и др. Снимался в кино. В 1978 г. эмигрировал.

1903

Матвей Акимович Гозенпуд

украинский и российский композитор, пианист. Ученик Г.Беклемишева и Ф.Блуменфельда. Профессор, преподавал в Киеве (в консерватории 1921-1949), Алма-Ате, Новосибирске. Брат А.А.Гозенпуда. Среди сочинений: опера «Лампа Аладдина» (1947); для оркестра – 3 симфонии (1938, 1939, 1946), эпическая поэма (1950); для фортепьяно с оркестром – 4 концерта (1929-1953), «Уральская фантазия» (1942); концерт для скрипки с оркестром (1947); камерные ансамбли, произведения для фортепьяно; хоры, романсы.

1903

Константин Иванович Кораблёв

командир взвода противотанковых орудий 222-го стрелкового полка (49-я стрелковая дивизия, 13-я армия), лейтенант. Родился в деревне Овсянниково ныне Шуйского района Ивановской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил III класса церковно-приходской школы в селе Дунилово, потом освоил сапожное ремесло. Работал кустарем-одиночкой, шил сапоги, позднее перешел на работу в Дуниловский волисполком. В 1925 году был призван в Красную Армию. Окончил годичную школу младшего начсостава в 14-м артиллерийском полку в городе Шуе. Вернувшись к мирной жизни, остался жить в Шуе. Член ВКП(б) с 1929 года. Окончил совпартшколу, руководил партийной организацией Шуйско-Новинской фабрики, работал не лесозаготовках в Нейском районе(ныне Костромской области). Ежегодно призвался на военные сборы, в 1938 году ему было присвоено звание лейтенант. Весной 1939 года был вновь призван в армию. Участвовал в походе советских войск в Западную Украину и Белоруссию. Участник войны с Финляндией 1939-1940 годов. Лейтенант Кораблёв отличился в боях в районе высоты «Груша». 8-14 февраля 1940 года, действуя в боевых порядках, взвод вёл огонь прямой наводкой, уничтожая огневые точки противника, а также снайперов-автоматчиков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом доблесть и мужество лейтенанту Кораблёву Константину Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 401). По окончанию боевых действий остался в армии, по рекомендации маршала Тимошенко поступил в Военно-политическую академию имени В.И.Ленина. Окончил 1 курс факультета арт-мото-механизации. В начале июня 1941 года был отозван из отпуска. Начало Великой Отечественной войны встретил в должности помощника начальника мобилизационно-планового отдела Московского военного округа. Когда враг подошел к столице, ушел на фронт. В составе 511-го гаубичного артиллерийского полка защищал Москву, участвовал в контрнаступлении. Погиб 7 декабря 1941 года в деревне Спас-Каменка. В избу, где располагался штаб полка, попала авиабомба. Был похоронен в деревне Ртищево, в 1960 году перезахоронен в братской могиле в поселке Икша. Награжден орденом Ленина.

В селе Дунилово на мемориале землякам установлен памятник.

1903

Борис Петрович Попов

заместитель командира 55-го танкового полка 28-й танковой дивизии Северо-Западного фронта, майор. Родился в деревне Рассказово (ныне город в Тамбовской области), в крестьянской семье. Русский. С 1905 года жил с семьёй в городе Усмань Воронежской губернии (ныне в Липецкой области). Образование неполное среднее - в 1919 году окончил школу 2-й ступени. С 1919 года работал в артели "Родник" села Сторожевое ныне Усманского района Липецкой области. В Красной Армии с ноября 1925 года, по призыву. Служил красноармейцем, с октября 1926 года - старшиной роты в 32-м стрелковом полку 11-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа. В октябре 1927 года подал рапорт об оставлении на сверхсрочной службе и после его удовлетворения назначен командиром взводом в том же 32-м стрелковом полку, с ноября 1928 года - командовал взводом в полковой школе. С октября 1930 - начальник хозяйственного довольствия полка. В мае 1932 года направлен на учёбу. Член ВКП(б) с 1928 года. В 1932 году окончил Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования командного состава. С 1933 года - начальник штаба танкового батальона, с сентября 1937 года - командир батальона боевого обеспечения, с мая 1938 - командир танкового батальона 31-й механизированной бригады Ленинградского военного округа. С октября 1939 года - командир танкового батальона 5-й отдельной механизированной бригады 65-го стрелкового корпуса Ленинградского военного округа. С марта 1941 года - заместитель командира 55-го танкового полка 28-й танковой дивизии Прибалтийского Особого военного округа. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Заместитель командира 55-го танкового полка (28-я танковая дивизия, Северо-Западный фронт) майор Попов Б.П. успел дать только один бой врагу. Но какой это был бой! На второй день войны, 23 июня 1941 года, в бою в районе деревни Калтиненай Шилальского района Литовской ССР он возглавил группу из 17-и танков и несколько часов упорно удерживал занимаемые рубежи.После отражения атак немецких танков он успешно контратаковал противника и нанёс ему большой урон: огнём и гусеницами уничтожил четыре орудия и около взвода пехоты. Мужественный офицер погиб в этом бою. Похоронен на поле боя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство майору Попову Борису Петровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Майор (29 мая 1938). Награждён орденом Ленина (25 июля 1941, посмертно).

1903

Али Састроамиджойо (Sastroamidjojo)

индонезийский политический и государственный деятель. Родился в Центральной Яве. Окончил Лейденский университет, доктор права. Активный участник национально-освободительной борьбы против голландских колонизаторов. Входил в левые националистические организации: Национальную партию, затем в партии Партиндо и Гериндо. После провозглашения Индонезией независимости (1945) занимал важные государственные и партийные должности. В 1946-1949 гг. руководил политическим отделом вновь созданной в январе 1946 г. Национальной партии. В 1947-1949 гг. министр образования и культуры. Участвовал в переговорах с Нидерландами – в Ренвильских в 1948 г. и в «Круглого стола» конференции 1949 г. В 1950-1953 гг. посол в США с одновременной аккредитацией в Канаде и Мексике. Премьер-министр кабинетов 1953-1955 и 1956-1957 гг., которые опирались на поддержку демократических сил и провели ряд прогрессивных преобразований. Один из организаторов и председатель Бандунгской конференции 1955 г. В 1957-1960 гг. постоянный представитель Индонезии в ООН. В 1961-1966 гг. заместитель председателя Временного народного консультативного конгресса. Лидер левого крыла Национальной партии; в 1960-1966 гг. ее председатель. После событий 30 сентября 1965 г. смещен со всех постов. Умер в Джакарте 13 марта 1975 года.

1904

Константин Васильевич Абухов

командир 143-го гвардейского штурмового авиационного Львовского полка (8-я гвардейская штурмовая авиационная Полтавская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия, 1-й гвардейский штурмовой авиационный Кировоградский Краснознамённый ордена Суворова корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт), гвардии майор. Родился в казачьей станице Червлённая Терской области, ныне Шелковского района Чеченской Республики, в семье крестьян-казаков. Русский. В 6 лет остался без отца. С 1918 года жил в городе Владикавказе, где мать работал сиделкой в госпитале, учился в высшем начальном училище. В мае-сентябре 1920 года служил экспедитором в одном из отделов 10-й армии. В дальнейшем работал на рыбных промыслах, надзирателем в тюрьме в городе Куба (Азербайджан). В июле 1922 года, по спецнабору через профсоюз, поступил в Азербайджанскую сводную военную школу, на кавалерийское отделение. Позднее продолжал учебу в 4-й Курской пехотной школе, в 1-й Ленинградской пехотной школе имени Склянского. По окончанию учебы в сентябре 1926 года добровольно поступил в Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС РККА, затем продолжил учебу в летной школе. В 1929 году окончил Качинскую военную авиационную школу лётчиков. Службу проходил в бомбардировочной авиации летчиком, старшим летчиком, командиром корабля в 11-й авиационной бригаде (город Воронеж), 23-й авиационной бригаде (город Монино). В 1932 году был осужден на 2 года условно, в 81-м авиационном отряде, которым он тогда командовал, произошла катастрофа. В 1933-1934 годах – на Дальнем Востоке, затем инструктором в Ейской школе морских летчиков, командиром отряда в Высшей летно-тактической школе (город Липецк). С 1939 года обучался Военной академии командно-штурманского состава ВВС (ныне – Военно-воздушная академия ВВС им. Гагарина), одновременно с учебой работал помощником начальника курса командного факультета. С началом Великой Отечественной войны стажировался в должности помощника начальника оперативного отдела штаба ВВС РККА. В августе 1941 года назначен начальником оперативного отдела 84-й смешанной авиационной дивизии (17 армия, Монголия). Два военных года оставался на Дальнем Востоке, был командиром 847-го ночного легкого бомбардировочного полка, затем 967-го штурмового авиационного полка. В декабре 1943 года направлен в действующую армию. Прибыл на 2-й Украинский фронт, в 735-й (с 5 февраля 1944 года – 143-й гвардейский) штурмовой авиационный полк 266-й (с 5 февраля 1944 года – 8-й гвардейской) штурмовой авиационной дивизии, где 19 декабря был назначен командиром эскадрильи штурмовиков «Ил-2». В составе 5-й воздушной армии участвовал на 2-м Украинском фронте в освобождении юго-западных районов Правобережной Украины, а затем Молдавии в Корсунь-Шевченковской стратегической (24 января – 17 февраля 1944 года) и Уманско-Ботошанской (5 марта – 17 апреля 1944 года) наступательных операциях. В мае 1944 года был награждён орденом Красного Знамени, в июне 1944 года был назначен заместителем командира полка. С 5 июля 1944 года вместе со своей дивизией сражался на 1-м Украинском фронте в составе 2-й воздушной армии. Участвовал в Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции (13 июля – 29 августа 1944 года), в ходе которой войска фронта освобождали Западную Украину и восточные районы Польши; Сандомирско-Силезской (12 января – 3 февраля 1945 года) и Нижнесилезской (8-24 февраля 1945 года) наступательных операциях на территории Польши, боевых действиях на территории Германии. С сентября 1944 года командовал полком, в октябре и ноябре 1944 года был награждён орденами Красного Знамени (в ноябре – за выслугу лет в армии). Лично водил на штурмовку войск и техники противника группы штурмовиков, совершив к концу февраля 1945 года 64 успешных боевых вылета, в ходе которых врагу был нанесён значительный урон. 1 марта 1945 года во время боевого вылета самолёт К.В.Абухова над целью в районе населённого пункта Пфаффендорф (Германия) был подбит зенитной артиллерией противника и загорелся. Гвардии майор К.В.Абухов направил горящую машину на скопление вражеских танков и героически погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, гвардии майору Абухову Константину Васильевичу присвоено звание героя Советского Союза (посмертно). К.В.Абухов похоронен в городе Люббен (земля Бранденбург, Германия). Имя К.В.Абухова присвоено одной из улиц города Грозный (бывшая Горская) и средней общеобразовательной школе № 1 станицы Червлённая. Барельеф Героя установлен на Аллее Славы мемориального комплекса Славы имени А.А.Кадырова в городе Грозный. Награждён орденом Ленина (27 июня 1945), 3 орденами Красного Знамени (18 мая 1944, 7 октября 1944, 3 ноября 1944).

1904

Педро Эухенио Арамбуру (испанское имя — Pedro Eugenio Aramburu)

аргентинский военный и государственный деятель, президент Аргентины в 1955—1958. Родился в Рио-Куарто, Кордова, Аргентина. Окончил Национальный военный колледж. В 1943 г. стал профессором Высшей Военной Школы (Escuela Superior de Guerra), в 1958 году ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. Недовольный президентом Хуаном Пероном генералитет в 1950-х начал подготовку заговора по его устранению. Несколько попыток переворотов были подавлены верными главе государства военными. В 1955 г. Арамбуру встал во главе первого этапа очередного заговора, однако в начале сентября отказался от командования мятежниками, мотивируя это слабостью сил. В итоге «Освободительную революцию», положившую конец эпохе «хустисиализма», возглавил Эдуардо Лонарди, позже ставший президентом страны. Его миротворческий подход в политике под лозунгом «Ни победителей, ни побеждённых!» привёл к тому, что он был устранён с поста главы государства де-факто менее чем через два месяца. В ноябре 1955 г. его сменил более жёсткий Педро Эухенио Арамбуру, в сентябрьских событиях остававшийся в тени. Начались преследования перонистов. Это привело к попытке восстания военных, которое было подавлено. Главу заговора Хуана Хосе Валье расстреляли. В условиях экономического кризиса военная администрация Аргентины взяла очередной кредит, в итоге в конце апреля 1958 г. внешний долг превысил на 1,1 миллиарда долларов золотовалютные резервы страны. Этот поворот нивелировал независимую внешнюю политику страны, поставив её в полную зависимость от США, параллельно с нарастающей зависимостью от МВФ. Режим Арамбуру в 1956 году осуществил разгосударствление банковских депозитов, и отменил конституционную реформу 1949, аннулировав Статью 40, которая устанавливало контроль государства над природными ресурсами. В ночь на 9 июня 1956 началось военное восстание во главе с генералом Хуан Хосе Валье. Движение действовало в нескольких районах страны, но было быстро подавлено. В ходе боевых действий были убиты три повстанца (Блас Клосс, Рафаэль Фернандес и Бернардино Родригес). В 1958 году военные вынуждены были передать власть гражданским политикам. В Аргентине состоялись президентские выборы, которые выиграл лидер радикалов Артуро Фрондиси. На президентских выборах 1963 г. Арамбуру баллотировался на пост президента от партии «Союз аргентинского народа» (UDELPA), ведя кампанию под лозунгом — «Голосуй за UDELPA, и ОН не вернётся!» (имя в виду Перона). Однако на тех выборах Арамбуру занял только третье место. Новый пик политической активности Арамбуру пришелся на 1970 год, когда он начал готовить заговор против тогдашнего главы военного режима генерала Онгания. Однако 31 мая 1970 года он был похищен группой радикальных перонистов (впоследствии, названных группой «Монтонерос»). Через два дня он ими был убит. Литература: Ермолаев В.И. Очерки истории Аргентины. — Москва : Соцэкгиз, 1961. — 588 страниц; Луна Ф. Краткая история аргентинцев. — Москва : Весь мир, 2010. — 280 страниц. — ISBN 978-5-7777-0491-7; Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки. — Москва : Высшая школа, 1995. — Страница 415. — ISBN 5-06-002830-5.

1904

Константин Васильевич Абухов

командир 143-го гвардейского штурмового авиационного Львовского полка (8-я гвардейская штурмовая авиационная Полтавская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия, 1-й гвардейский штурмовой авиационный Кировоградский Краснознамённый ордена Суворова корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт), гвардии майор. Родился 21 в казачьей станице Червлённая Терской области, ныне Шелковского района Чеченской Республики, в семье крестьян-казаков. Русский. В 6 лет остался без отца. С 1918 года жил в городе Владикавказе, где мать работал сиделкой в госпитале, учился в высшем начальном училище. В мае-сентябре 1920 года служил экспедитором в одном из отделов 10-й армии. В дальнейшем работал на рыбных промыслах, надзирателем в тюрьме в городе Куба (Азербайджан). В июле 1922 года, по спецнабору через профсоюз, поступил в Азербайджанскую сводную военную школу, на кавалерийское отделение. Позднее продолжал учебу в 4-й Курской пехотной школе, в 1-й Ленинградской пехотной школе имени Склянского. По окончанию учебы в сентябре 1926 года добровольно поступил в Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС РККА, затем продолжил учебу в летной школе. В 1929 году окончил Качинскую военную авиационную школу лётчиков. Службу проходил в бомбардировочной авиации летчиком, старшим летчиком, командиром корабля в 11-й авиационной бригаде (город Воронеж), 23-й авиационной бригаде (город Монино). В 1932 году был осужден на 2 года условно, в 81-м авиационном отряде, которым он тогда командовал, произошла катастрофа. В 1933-1934 годах – на Дальнем Востоке, затем инструктором в Ейской школе морских летчиков, командиром отряда в Высшей летно-тактической школе (город Липецк). С 1939 года обучался Военной академии командно-штурманского состава ВВС (ныне – Военно-воздушная академия ВВС им. Гагарина), одновременно с учебой работал помощником начальника курса командного факультета. С началом Великой Отечественной войны стажировался в должности помощника начальника оперативного отдела штаба ВВС РККА. В августе 1941 года назначен начальником оперативного отдела 84-й смешанной авиационной дивизии (17 армия, Монголия). Два военных года оставался на Дальнем Востоке, был командиром 847-го ночного легкого бомбардировочного полка, затем 967-го штурмового авиационного полка. В декабре 1943 года направлен в действующую армию. Прибыл на 2-й Украинский фронт, в 735-й (с 5 февраля 1944 года – 143-й гвардейский) штурмовой авиационный полк 266-й (с 5 февраля 1944 года – 8-й гвардейской) штурмовой авиационной дивизии, где 19 декабря был назначен командиром эскадрильи штурмовиков «Ил-2». В составе 5-й воздушной армии участвовал на 2-м Украинском фронте в освобождении юго-западных районов Правобережной Украины, а затем Молдавии в Корсунь-Шевченковской стратегической (24 января – 17 февраля 1944 года) и Уманско-Ботошанской (5 марта – 17 апреля 1944 года) наступательных операциях. В мае 1944 года был награждён орденом Красного Знамени, в июне 1944 года был назначен заместителем командира полка. С 5 июля 1944 года вместе со своей дивизией сражался на 1-м Украинском фронте в составе 2-й воздушной армии. Участвовал в Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции (13 июля – 29 августа 1944 года), в ходе которой войска фронта освобождали Западную Украину и восточные районы Польши; Сандомирско-Силезской (12 января – 3 февраля 1945 года) и Нижнесилезской (8-24 февраля 1945 года) наступательных операциях на территории Польши, боевых действиях на территории Германии. С сентября 1944 года командовал полком, в октябре и ноябре 1944 года был награждён орденами Красного Знамени (в ноябре – за выслугу лет в армии). Лично водил на штурмовку войск и техники противника группы штурмовиков, совершив к концу февраля 1945 года 64 успешных боевых вылета, в ходе которых врагу был нанесён значительный урон. 1 марта 1945 года во время боевого вылета самолёт К.В.Абухова над целью в районе населённого пункта Пфаффендорф (Германия) был подбит зенитной артиллерией противника и загорелся. Гвардии майор К.В.Абухов направил горящую машину на скопление вражеских танков и героически погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, гвардии майору Абухову Константину Васильевичу присвоено звание героя Советского Союза (посмертно). К.В.Абухов похоронен в городе Люббен (земля Бранденбург, Германия). Имя К.В.Абухова присвоено одной из улиц города Грозный (бывшая Горская) и средней общеобразовательной школе № 1 станицы Червлённая. Барельеф Героя установлен на Аллее Славы мемориального комплекса Славы имени А.А.Кадырова в городе Грозный. Награждён орденом Ленина (27 июня 1945), 3 орденами Красного Знамени (18 мая 1944, 7 октября 1944, 3 ноября 1944).

1904

Арнольд Генрихович Дейч (немецкое имя — Arnold Deutsch; оперативный псевдоним — Отто)

советский разведчик-нелегал. Создатель глубоко законспирированной «Кембриджской группы» агентов, был одним из первых советских разведчиков, которые делали ставку на приобретение перспективной агентуры. С момента создания и по 1937 год контролировал деятельность Кембриджской пятёрки в Лондоне. Родился в Вене, в еврейской семье из Словакии, двоюродный брат крупного британского промышленника Оскара Дейча. С 1915 года учился в гимназии, в 1924 году поступил на философский факультет Венского университета, параллельно изучал физику и химию. В 1928 году окончил университет с дипломом доктора философии и химии. Владел немецким, английским, французским, итальянским, голландским и русским языками. В 1924 году вступил в ряды Коммунистической партии Австрии. В 1928 году впервые побывал в Москве. В 1931 году вступил в ВКП(б). По рекомендации Отдела международных связей Коминтерна был принят на работу в ИНО ОГПУ. В 1933 году был направлен на нелегальную разведывательную работу в Париж (псевдоним «Отто»), выполнял специальные задания в Бельгии, Голландии, Австрии и Германии. В 1934 году переведен в Лондон (псевдоним «Стефан»), в целях прикрытия поступил на психологический факультет Лондонского университета, в процессе работы привлек к сотрудничеству более 20 агентов, в том числе всех членов знаменитой «Кембриджской пятерки» (Ким Филби, Гай Берджес, Джон Кернкросс, Энтони Блант и Дональд Маклин). В августе 1935 года возвращён в СССР. В ноябре вновь вернулся в Лондон. С апреля 1936 года работал под руководством резидента Теодора Малли (псевдоним «Манн»). Вместе с ним создал глубоко законспирированную «Оксфордскую группу» агентов. В 1936 году защитил диплом доктора психологии Лондонского университета. В сентябре 1937 года возвратился в Москву. В 1938 году Дейч и его супруга получили советское гражданство и паспорта на фамилии Ланг Стефана Григорьевича и Жозефины Павловны. После начала Великой Отечественной войны в ноябре 1941 года вместе с группой разведчиков был направлен нелегальным резидентом в Аргентину. Первоначальный маршрут через Иран, Индию и страны Юго-Восточной Азии стал опасным в связи с начавшейся войной США с Японией, и группа вернулась в Москву. Было принято решение плыть через Северную Атлантику. 7 ноября 1942 года танкер «Донбасс» (капитан В.Э.Цильке), на котором находился разведчик, был потоплен в Норвежском море немецким эскадренным миноносцем «Z-27»

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |