-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109179

Комментариев: 6801

Написано: 117651

Записей: 109179

Комментариев: 6801

Написано: 117651

21 мая родились... |

1854

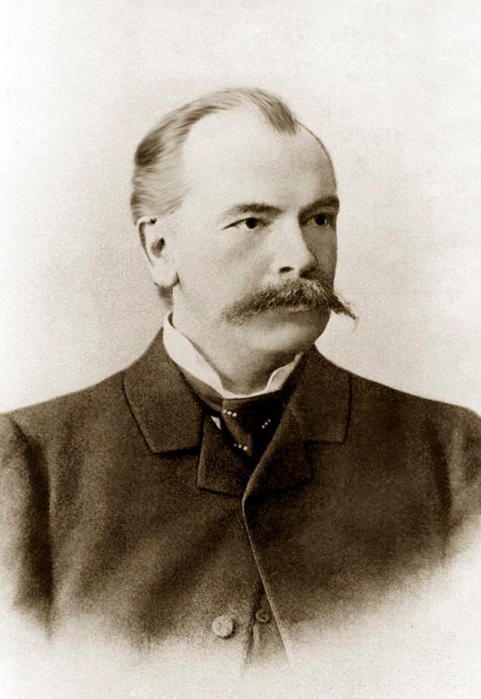

Николай Иванович Лунин

действительный статский советник, доктор медицины, российский и советский педиатр, четвёртый главный врач детской больницы принца Петра Ольденбургского в Санкт-Петербурге, председатель Санкт-Петербургского Общества детских врачей, автор учения о витаминах. Русский, сменивший православное вероисповедание в 1887 г. (при вступлении в брак) на евангелическо-лютеранское. Зять ботаника, академика Карла Ивановича Максимо́вича. Родился в Дерпте, Лифляндская губерния, Российская империя, в семье дерптского педагога и лексикографа, автора первого эстонско-русского словаря и переводов православных книг на эстонский язык Ивана Лунина и его жены Анны урождённой Бакалдиной. После окончания в 1873 году дерптской гимназии Н.И.Лунин поступил на медицинский факультет Императорского Дерптского университета, где до 1893 года преподавание велось на немецком языке. Он успешно окончил университет в 1878 году и для «дальнейшего совершенствования» был оставлен при кафедре физиологии. Сначала Н.И.Лунин в течение года стажировался в университетских клиниках Берлина, Парижа, Вены и Страсбурга. Затем, вернувшись в Дерпт, он под руководством доктора химии — в те годы ещё доцента — Густава Бунге (Gustav von Bunge) выполнил своё знаменитое экспериментальное диссертационное исследование, обессмертившее его имя, которое назвал: «Ueber die Bedeutung der anorganischen Salze für die Ernährung des Thieres» («О значении неорганических солей для питания животных»). Н.И.Лунин взял две группы мышей. Одну кормил натуральным коровьим молоком, а другую — смесью белков, жиров, углеводов и минеральных солей, по составу и в соотношениях полностью соответствовавших коровьему молоку. Вся вторая группа мышей вскоре погибла, что позволило Николаю Ивановичу высказать соображение о содержании в молоке (как, впрочем, и любой другой пище) неизвестных, но необходимых для жизни веществ в крайне малых количествах, которые он условно и назвал «неорганическими солями»: «… если, как вышеупомянутые опыты учат, невозможно обеспечить жизнь белками, жирами, сахаром, солями и водой, то из этого следует, что в молоке, помимо казеина, жира, молочного сахара и солей, содержатся еще другие вещества, незаменимые для питания. Представляет большой интерес исследовать эти вещества и изучить их значение для питания». Учёный совет университета во время защиты в 1880 году высказался весьма скептически о значении диссертации Н.И.Лунина. Даже его научный руководитель Г.Бунге отнесся к идее своего ученика с большим сомнением. Тем не менее Н.И.Лунин получил искомую учёную степень доктора медицины и продолжил службу врачом по министерству государственных имуществ Дерпт-Верроского округа.

Н.И.Лунин перед отъездом из Дерпта в Петербург. 1882 г.

В 1882 году Н.И.Лунин переехал в Санкт Петербург и в течение трёх лет работал врачом в детской больницы принца Ольденбургского (с 1919 г. больница имени К.А.Раухфуса). В 1885 году в Клиническом институте Великой княгини Елены Павловны для научно-практического совершенствования врачей был образован курс детских болезней который возглавил профессор Владимир Николаевич Рейтц. Он пригласил к себе Николая Ивановича, который оказался одним из первых преподавателей курса, преобразованного впоследствии во вторую в Санкт-Петербурге кафедру детских болезней. В 1897 году Лунин покинул курс, перейдя в Елизаветинскую больницу для малолетних детей и одновременно возглавив Николаевский детский приют на Тверской улице, дом 6. В том же году Николай Иванович занялся активной общественной деятельностью. Он вошёл в состав Собственной Его Императорского Величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии (отделение по учреждению институтов императрицы Марии), состоял членом Общества немецких врачей, Общества детских врачей, где председательствовал в период с 1914 по 1920 гг., Русского географического общества. Перед началом Первой мировой войны Н.И.Лунин был вновь приглашён, на этот раз уже старшим врачом в детскую больницу принца Ольденбургского. В 1919 году, после смерти главного врача Юлия Петровича Серка он возглавил больницу, которая при нём и получила имя её основателя К.А.Раухфуса. В 1925, оставив административный пост, долго работал ведущим консультантом стационара по педиатрии и «горловым, носовым и ушным» заболеваниям.

Могила Н.И.Лунина. Справа плита, под которой лежит К.А.Раухфус (участок в ближнем правом углу кладбища; 59°54′5″ северной широты, 30°21′52″ восточной долготы)

В 1934 году Лунин стал персональным пенсионером. Он прожил ещё 3 года и скончался в Ленинграде 18 июня 1937 года. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище рядом с женой, умершей двумя годами ранее, и своим учителем Карлом Андреевичем Раухфусом. Семья: Жена: Герта Карловна урождённая Максимович (1865—1935) — дочь ботаника, академика Карла Ивановича Максимовича. Похоронена рядом с мужем. Адреса в Санкт-Петербурге: 1895—1909 гг.: Знаменская улица, дом 26; 1911—1918 гг.: Кузнечный переулок, дом 13; С 1918 г.: Лиговская улица, дом 8 (квартира в здании больницы имени К.А.Раухфуса). Память: Память о Николае Ивановиче Лунине сохраняется только в Эстонии. Его именем в родном Тарту названы ул. Николая Лунина и переулок Николая Лунина. родолжением улицы Николая Лунина является улица Витамийни, названная в честь открытия им витаминов. Факты: В 1881 году диссертационная работа Н.И.Лунина была опубликована в иностранной печати. Сразу несколько учёных попробовали повторить его опыт, но не нашли никаких отклонений в здоровье мышей, выкармливаемых «лунинским составом». Позже стало известно, что Н.И.Лунин использовал тростниковый сахар, о чём не указал в своей работе. Его последователи использовали молочный сахар дурной очистки, который, как оказалось, содержал витамин В, что и спасло мышей. На многие годы тема была забыта, и даже сам автор больше не возвращался к ней. Только в 1920-х годах этой проблемой занялся Фредерик Гоуленд Хопкинс, который в 1929 году «За открытие витаминов, стимулирующих процессы роста» получил Нобелевскую премию. В своей благодарственной речи во время церемонии вручения премии он отметил заслуги Лунина, но приоритет оставил за собой. Когда в 1932 году в Ленинграде проходила 1-я Всесоюзная конференция по витаминам, организаторы не пригласили Лунина. На сайте родной больницы имени К.А.Раухфуса Н.И.Лунин упоминается лишь в контексте того, что был одним из её главных врачей.

Пойнтер

Широкую известность и авторитет Н.И.Лунин приобрел как врач-педиатр и талантливый клиницист. В 1929 году журнал «Педиатрия» посвятил 50-летнему юбилею врачебной, общественной, научной и преподавательской деятельности Н.И.Лунина отдельный номер, целиком составленный из статей его коллег и учеников. В течение нескольких десятилетий занимался разведением и совершенствованием собак породы «Пойнтер». Пользуясь своим личным методом отбора, воспитания и скрещивания, он получил Пойнтера «лунинского типа», который соединил в себе прекрасный экстерьер с высокими полевыми качествами. Долгие годы Н.И.Лунин был бессменным председателем сектора Пойнтеров в клубе собаководов. Некоторые печатные работы: Н.И.Лунин является автором более 40 научных работ по педиатрии и ЛОР-болезням; Lunin N. Über die Bedeutung der anorganischen Salze für die Ernährung des Thieres : Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doctors der Medicin / verfasst und mit Bewilligung Einer Hochverordneten Medicinischen Facultät der Kaiserlichen Universität zu Dorpat zur öffentlichen Vertheidigung bestimmt von N. Lunin. — Dorpat: H. Laakmann, 1880; Лунин Н.И. К вопросу о лечении противу-дифтеритной сывороткой /(Из Елизаветинской клинической детской больницы). — Санкт-Петербург : типография М.М.Стасюлевича, 1895. — 14 страниц; Лунин Н.И. Paracentesis pericardii у 6-летнего мальчика / Читано в Обществе детских врачей 17 ноября 1897 г. — Санкт-Петербург : типография М.М.Стасюлевича, 1898. — 6 страниц. — (Из Елизаветинской детской больницы); Лунин Н.И. Syphilis hereditaria pancreatis / Читано в Обществе детских врачей 3 января 1900 г. — Санкт-Петербург : типография М.М.Стасюлевича, 1900. — 14 страниц. — (Из Елизаветинской детской больницы); Лунин Н.И. К вопросу о лечении и статистике дифтерита / Из детской больницы принца П.Ольденбургского. — Санкт-Петербург : типография Я.Трея, 1884. — 35 страниц; Лунин Н.И. О кровотечениях вслед за удалением носоглоточной железы / Читано в Обществе детских врачей 23 октября 1901 г. — Санкт-Петербург : типография М.М.Стасюлевича, 1901. — 17 страниц; Лунин Н.И. Оперативное вмешательство при дифтеритном крупе / Сборник детских болезней /Под редакцией М.Л.Абельмана (Ленинград), профессора А.А.Киселя (Москва), профессора М.С.Маслова [и другие]. — Ленинград : Общество детских врачей в Ленинграде, 1925. — 64 страниц; Доклады на заседаниях Общества детских врачей: О влиянии различных антипиретических способов лечения брюшного тифа (совместно с Мейер и др.) 22 марта 1889; Два случая злокачественной опухоли носоглотки 2 января 1895; Препарат гортани с изъязвлениями от трахеотомической трубки (демонстрация) 3 октября 1896; Paracentesis pericardii 17 ноября 1897; Наследственный сифилис поджелудочной железы 7 января 1899; О кровотечении вслед за удалением носоглоточных желез 23 января.1901; Случай врожденного порока (демонстрация) 22 марта1904; Об островках Ленгерханса и их отношении к диабету 28 февраля 1906; Typhus diagnosticum Ficker’а (демонстрация) 21 марта 1906; Обзор деятельности Общества за 25 лет 11 декабря 1910; Наблюдения над Гейне-Мединовской болезнью 24 сентября 1911; Что нам делать с Bacilltnträger’ами 25 декабря 1912; Иммунизация при дифтерии 12 декабря 1923; О хирургическом вмешательстве при дифтерическом крупе 1925; Очерк деятельности Общества за 40 лет 9 декабря 1925; О значении кожной реакции для иммунитета скарлатины 26 декабря 1928. Литература: Лунин, Николай Иванович // Большая русская биографическая энциклопедия (электронное издание). — Версия 3.0. — Москва: Бизнессофт, ИДДК, 2007; Лунин Николай Иванович; Мартинсон Э.Э. 70-летие основания учения о витаминах Н. И. Луниным в Тартуском университете. 1880—1950. — Таллин : Эстонское государственное издательство, 1951. — 56 страниц; Научная конференция «Актуальные проблемы витаминологии», посвященная 100-летию открытия существования витаминов Н.И.Луниным, с 18 по 20 ноября 1980 г. Тезисы докладов — Тарту : ТГУ, 1980. — 132 страницы; Современные вопросы советской витаминологии. К 100-летию со дня рождения основоположника учения о витаминах Н.И.Лунина [Сборник статей /Редакционная коллегия: В.Н.Букин, Ф.Г.Кротков (председатель) и другие]; Академия Медицинских Наук СССР. - Москва : Медгиз, 1955. - 300 страниц; Олл Ю.К., Ранне К.О. К вопросу об истории изучения витаминного питания животных. (100 лет со дня защиты докторской диссертации Н.И.Лунина в Тартуском университете). / Сборник научных трудов Эстонской сельскохозяйственной академии, 1882. — 135 страниц.

1854

Константин Константинович Лыгин

русский архитектор, работал в основном в Сибири. Родился в Кременчуге, Полтавская губерния. Окончил Академию художеств в 1879 году с аттестатом I степени, с 1881 года состоял действительным членом императорского Санкт-Петербургского общества архитекторов, с 1891 года — член-корреспондентом этого общества. С 1895 года до своей смерти работал в Томске. Начинал архитектором при управлении Средне-Сибирской железной дороги, с 1898 по 1906 — архитектор «по новым работам» при управлении железной дороги. После создания Томского технологического института преподавал в нём на кафедре архитектуры, ведя рисование и архитектурное проектирование, с 1924 — профессор. По проектам Лыгина построено множество зданий, в основном в Томске (до настоящего времени из более чем двадцати зданий сохранилось тринадцать), но также и в других городах России — Санкт-Петербурге, Риге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Сызрани, Телави, Красноярске, Тайге, Петропавловске, Новониколаевске, Бийске. Для облицовки многих зданий Лыгин применял жёлтый песчаник, первым в Томске стал строить кирпичные дома без штукатурки. Последним объектом, построенным по проекту архитектора, стал Каменный мост через Ушайку, построенный в 1916 году. В советское время Лыгин занимался в основном преподаванием. Умер в Томске 7 мая 1932 года. Был похоронен на Преображенском (ныне уничтоженном) кладбище в Томске, могила не сохранилась. Сохранившиеся работы в Томске: Дом фирмы «Штоль и Шмидт» (Центральная аптека); Общественное собрание (Дом офицеров); Особняк купца Г.Ф.Флеера (Дворец бракосочетаний); Здание торгового дома «Е.Н.Кухтерин и сыновья» (Мэрия Томска); Дом купчихи Орловой (Художественный музей); Окружной суд (Областной суд); Красный корпус ТГАСУ; Дом купца И.И.Смирнова (НИИ курортологии и физиотерапии); Магазин Гадалова («Верхний гастроном»); Магазин Голованова («Нижний гастроном»); Деревянный дом на улице Тверской, 66; Епархиальное женское училище (Томский военно-медицинский институт); Пироговское училище (педагогический колледж); Церковь во имя Первоверховных апостолов Петра и Павла (клуб спичечной фабрики «Сибирь»); Каменный мост через Ушайку.

Музыкальная и художественная школы

Винная монополия

Магазин Гадалова

Здание коммерческого училища (1904), ныне 2-й («Красный») учебный корпус ТГАСУ

Томский Дом офицеров

Дом И.И.Смирнова, улица Люксембург, 5

Петропавловская церковь («Спичфабрика»)

Школа

Сохранившиеся работы в других местах: Бывший дом купца Н.И.Ассанова в Бийске, построен в 1914 году. В здании расположен Бийский краеведческий музей, современный адрес улица Ленина, 134; Собор Александра Невского, построен в 1895 году в городе Новониколаевске (ныне Новосибирске); вокзал в Красноярске (конец 1890-х гг.); вокзал («Старый») в Барнауле (1914—1915); Храм Андрея Критского в Тайге; Здание вокзала в Тайге; Магазин Магазова в Тайге;

Железнодорожный вокзал в Красноярске.

Железнодорожный вокзал в Барнауле

Вокзал в Тайге

Магазин в Тайге

Утраченные работы: Вокзал станции Богашёво (Томская железнодорожная ветвь). Литература: Баландин, С.Н., Залесов В.Г.Творческое наследие архитектора К.К.Лыгина в Томске // Памятники истории, археологии и архитектуры Сибири. — Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1989. — Страницы 154—167; Романова Л.С. Творчество архитектора Константина Лыгина в Томске. — Томск: Д-Принт, 2004. — 193 страницы. — ISBN 5-902514-12-6; Залесов В.Г. Архитекторы Томска (XIX — начало XX века). Лыгин Константин Константинович; Лыгин, Константин Константинович // Томск от А до Я: Краткая энциклопедия города. / Под редакцией доктора исторических наук Н.М.Дмитриенко. — 1-е издание — Томск: Издательство НТЛ, 2004. — Стракница 194. — 440 страниц. — 3 000 экземпляров. — ISBN 5-89503-211-7.

1855

Эмиль Верхарн (нидерландское имя — Emile Verhaeren)

бельгийский франкоязычный поэт и драматург, один из основателей символизма. Родился в Синт-Амандс, провинция Антверпен, Бельгия, во франкоязычной фламандской семье среднего класса. С детства говорил и на фламандском наречии, которое в то время не преподавалось в школах. В 11 лет Эмиля отправили учиться в Гент, в иезуитский интернат, где он стал абсолютным франкофоном. Затем учился на юридическом факультете Лёвенского университета, где сблизился с кругом писателей, стоявших у истоков «Молодой Бельгии». В студенческих журналах опубликовал первые статьи.

Портрет работы Тео ван Рейссельберге (1915)

По окончании учёбы некоторое время работал юристом; посещал еженедельный салон Эдмона Пикара, где собирались молодые писатели и художники-авангардисты. В конце концов, разобрав всего два дела, Верхарн решил полностью посвятить себя литературе. Публиковал стихи и статьи об искусстве, в которых поддерживал молодых художников, в том числе Дж. Энсора. В 1883 выпустил первый поэтический сборник «Фламандки», вдохновлённый работами Я.Йорданса, Д.Тенирса-старшего, Я. Стена. Ранняя поэзия Верхарна, воспевавшая чувственную красоту фламандской женщины и склонная к натурализму, была восторженно встречена авангардистскими кругами, но на его малой родине вызвала скандал; его родители даже пытались скупить с помощью местного священника весь тираж и уничтожить его.

Тео ван Рейссельберге. Чтение Эмиля Верхарна (1903)

Неудача следующего сборника «Монахи» (1886) и проблемы со здоровьем привели поэта к глубокому внутреннему кризису, результатом которого стала т. н. «трагическая трилогия»: «Вечера» (1887), «Крушения» (1888), «Чёрные факелы» (1890), в которой Верхарн впервые всерьёз обратился к символизму и мистицизму.

24 августа 1891 г. Верхарн женился на Марте Массен, талантливой художнице-акварелистке из Льежа. Ей посвящена проникновенная лирическая трилогия: «Светлые часы» (1896), «Послеполуденные часы» (1905), «Вечерние часы» (1911). После сборника «Поля в бреду» (1893) последовали «Города-спруты» (1895), где обозначилось обращение Верхарна к урбанизму и противопоставление погибающей деревни всепожирающему городу-гиганту. В 1898 г. Верхарн переехал в Сен-Клу, путешествовал с лекциями по Европе. На рубеже веков поэт обрёл мировую известность, его произведения были переведены более чем на 20 языков. В ноябре-декабре 1913 года посетил Россию. С началом Первой мировой войны, оказавшей на него сокрушительное воздействие, поэт уехал в Англию, где получил почётные степени от нескольких университетов. В изгнании опубликовал сборник «Алые крылья войны» о трагедии маленькой Бельгии, ставшей жертвой агрессора. Погиб поэт 27 ноября 1916 года на Руанском вокзале: толпа вытеснила его с перрона под колёса отходившего поезда. Французское правительство собиралось почтить Верхарна погребением в Пантеоне, но семья отказалась, и поэта похоронили на военном кладбище Адинкерке (коммуна Де-Панне). В разгар войны, из-за опасности наступления противника, останки Верхарна были перевезены в Вулверингем и в 1927 окончательно захоронены на его малой родине, в Синт-Амандсе, где с 1955 действует Провинциальный музей Эмиля Верхарна. Изображен на бельгийской почтовой марке 1955 года.

Русские переводы и издания

Первые опубликованные русские переводы из Верхарна (1906) принадлежат В.Я.Брюсову. До Октябрьской революции над переводами Верхарна работали, в частности, А.А.Блок, Н.А.Васильев, М.А.Волошин, Эллис. В советское время наиболее объёмную и плодотворную работу над переводами Верхарна проделали Г.А.Шенгели и В.П.Фёдоров. Также в числе переводчиков — Ю.Александров, А.Големба, М.А.Донской, Б.К. Лившиц, Э.Л.Линецкая, Е.Г.Полонская, В.А.Рождественский, С.В.Шервинский; Э.Верхарн. Стихи о современности в переводе Валерия Брюсова. Москва: Скорпион, 1906; Э.Верхарн. Окровавленная Бельгия. Москва, 1916. Литература: Фрид Я.В. Эмиль Верхарн: Творческий путь поэта. — Москва: Художественная литература, 1985. — 272 страницы; Фриче В.М. Эмиль Верхарн. — Москва: Отделение издательства и книжной торговли московского совета Р. и К.Д., 1919. — 31 страница — (Кому пролетариат ставит памятники); Эмиль Верхарн: Биобиблиографический указатель / Составитель М.Линдстрем. — Москва: Книжная палата, 1988. — 206 страниц.

1855

Константин Доброджану-Геря (Dobrogeanu-Gherea; настоящее имя — Соломон Кац)

румынский социолог, литературный критик, публицист. Родился в селе Славянка Харьковской губернии. Учился в Харьковском университете, где включился в политическую деятельность. Преследовался царской охранкой, переселился в Яссы (1875). Отец Александру Доброджану-Геря. Во время русско-турецкой войны (1877–1878) был схвачен русской полицией и сослан в Мезень. В 1879 г. бежал из ссылки, вернулся в Румынию, где принял христианство и жил под фамилией Доброджану. Участвовал в издании социалистических газет и журналов. Стал одним из организаторов румынских социал-демократических кружков, составил (1886) программу этих кружков. Был одним из основателей Социал-демократической партии рабочих Румынии (1893). Как литературный критик требовал от искусства реалистического отражения жизни, боролся за "тенденциозное", т. е. идейное, искусство. В эстетических воззрениях объединял влияние И.Тэна и русских революционных демократов. Критическая деятельность Доброджану-Геря способствовала развитию реализма в румынской литературе. Опубликовал ряд работ, в которых пропагандировал идеи диалектического и исторического материализма: "Карл Маркс и наши экономисты", "Рабство и социализм" (1884).

Л.Троцкий (в центре) с Х. Раковским (слева) и К. Доброджану-Геря в Бухаресте (1913)

Занимался предпринимательской деятельностью в Плоешти. Встречался с Л.Троцким и Х.Раковским. Дружил и переписывался с Караджале, сопоставлял его романы с творчеством Достоевского. Как социолог занимался аграрными вопросами и проблемой антисемитизма, активно нараставшего в Румынии и сопредельных странах. Его главный социологический труд — Новое рабство: экономико-социологические исследования нашей аграрной проблемы (1910). Сближаясь с марксизмом, развивал идеи народничества. В эстетике и литературной критике был близок к Титу Майореску, вместе с тем призывал быть внимательным к социальным аспектам искусства.Допускал ошибки оппортунистического характера, которые впоследствии разрослись и вылились в меньшевистскую теорию неокрепостничества, изложенную в книге Доброджану-Геря "Неокрепостничество" (1910). Не разделял идею союза рабочего класса и крестьянства, что долгое время оказывало пагубное влияние на румынское рабочее движение. Умер в Бухаресте 7 мая 1920 года. Сочинения: Studii critice, v. 1-2, Buc., 1956; Scrieri social-politicе, Buc., 1968. Литература: Ковач А., Доброджяну-Геря и русская литература, "Научные доклады высшей школы. Филологические науки", 1960, № 1; Историография нового времени стран Европы и Америки, Москва, 1967, глава 12; Ивашку Дж., К.Доброджяну-Геря, "Румынская литература", 1968, № 3; S.Fărcăşanu, Dobrogeanu-Gherea reprezentant de frunte al criticii materialiste şi progresiste romîneşti, Buc., 1955.

1855

Николай Михайлович Истомин

генерал-лейтенант, командир 5-го Кавказского армейского корпуса. Родился в селе Пятницкое, Орловская губерния, Российская империя. 19 сентября 1868 года поступил в Штурманское училище, из которого выпущен прапорщиком 11 сентября 1873 года в 5-й флотский экипаж, однако во флоте долго не задержался и был переведён в армию, служил в 3-й артиллерийской бригаде. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов Истомин находился в составе Ловче-Сельвинского отряда и сражался под Плевной, затем совершил трудный зимний переход через Траянов перевал за Балканы. За отличие в этой кампании 30 декабря 1878 года был произведён в подпоручики. Произведённый 1 января 1880 года в поручики Истомин сдал вступительные экзамены в Николаевскую академию Генерального штаба, которую окончил в 1883 году по 2-му разряду. Состоял при штабе Киевского военного округа. С 11 декабря 1883 года занимал должность старшего адъютанта штаба 12-й пехотной дивизии, 20 апреля 1884 года произведён в штабс-капитаны и 10 апреля 1885 года — в капитаны. Цензовое командование ротой отбывал с 13 декабря 1885 года по 16 ноября 1886 года в 48-м пехотном Одесском полку. Произведённый 11 сентября 1890 года в подполковники Истомин тогда же был назначен штаб-офицером при управлении начальника 2-й местной бригады, а с 22 февраля 1894 года был штаб-офицером при управлении 55-й пехотной резервной бригады. 11 сентября 1894 года произведён в полковники; цензовое командование батальоном отбывал с 12 мая по 22 сентября 1894 года в 7-м гренадерском Самогитском полку. 21 октября 1901 года Истомин был назначен командиром 137-го пехотного Нежинского полка, во главе которого принял участие в русско-японской войне, в боях был контужен. 20 ноября 1904 года за отличие был произведён в генерал-майоры и назначен командиром 2-й бригады 1-й Сибирской пехотной дивизии, одновременно исполнял должности начальника гарнизона Телинского укреплённого района, начальника гарнизона Гунчжоуского района; затем был временно исполняющим дела начальника военных сообщений при Главнокомандующем на Дальнем Востоке. С 10 августа 1905 года занимал должность начальника этапного отдела военных сообщений при Главнокомандующем на Дальнем Востоке. За отличия против японцев Истомин 18 июня 1907 года был награждён золотым оружием с надписью «За храбрость» и орденами Святого Владимира III степени с мечами (19 декабря 1904 года) и Святого Станислава I степени с мечами (в 1905 году). По возвращении в Россию Истомин 1 марата 1906 года был назначен начальником штаба 4-го армейского корпуса. 14 мая 1913 года он был произведён в генерал-лейтенанты и назначен начальником 20-й пехотной дивизии на Кавказе. В 1914 году, действуя на Кавказском фронте Первой мировой войны, одновременно с дивизией командовал Ольтинским отрядом, во главе которого участвовал в Кёприкейской и Сарыкамышской операциях. Высочайшим приказом от 30 мая 1915 года Истомин за отличия в боях против турок был награждён орденом Святого Георгия IV степени. С 28 марта 1915 года он был командиром 5-го Кавказского армейского корпуса, который воевал на европейском театре войны. В марте 1916 года этот корпус был переброшен на Кавказ, а Истомин оставлен на Западном фронте и 15 апреля назначен командиром только что сформированного 46-го армейского корпуса. После Февральской революции при чистке высшего командного состава Истомин 19 апреля 1917 года был снят с занимаемой должности и зачислен в резерв чинов при штабе Минского военного округа. 5 ноября уволен от службы по прошению с мундиром и пенсией. После Октябрьской революции Истомин остался в Петрограде и поступил на службу в РККА, в 1925 году был преподавателем Военно-морского гидрографического училища в Ленинграде. Дата смерти Истомина не установлена. Ордена: Орден Святого Станислава III степени (1880 год); Орден Святой Анны III степени (1885 год); Орден Святого Станислава II степени (1888 год); Орден Святой Анны II степени (1898 год); Орден Святого Владимира IV степени (1903 год); Орден Святого Владимира III степени с мечами (19 декабря 1904 года); Орден Святого Станислава I степени с мечами (1905 год); Золотое оружие «За храбрость» (18 июня 1907 года); Орден Святой Анны I степени (19 декабря 1910 года); Орден Святого Георгия IV степени (30 мая 1915 года). Источники: Волков С.В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. Москва, 2009; Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. Москва, 2004; Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. Москва, 2003; Исмаилов Э.Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. Москва, 2007; Корсун Н. Эрзерумская операция. — Москва : Воениздат НКО СССР, 1938; Список генералам по старшинству. Составлен по 15 апреля 1914 года. Петроград, 1914; Список генералам по старшинству. Составлен по 10 июля 1916 года. Петроград, 1916.

1856

Хосе Пабло Торквато Батлье-и-Ордоньес (испанское имя — José Pablo Torcuato Batlle y Ordóñez)

уругвайский государственный деятель, президент Уругвая (1903—1907 и 1911—1915). Родился в Монтевидео, Уругвай. Сын президента Уругвая в 1868—1872 годах Лоренсо Батлье-и-Грау, дядя президента Уругвая Луиса Батлье Берреса, двоюродный дед президента Уругвая Хорхе Батлье Ибаньеса. Внук Хосепа Батлье-и-Каррео, каталонскиого иммигранта из Сиджеса, сын президента Лоренсо Батлье-и-Грау. Учился на юридическом факультете университета Монтевидео и в парижской Сорбонне. Он принадлежал к сектору меньшинства партии Колорадо, и был предложен в качестве посредника в президентстве, которое он принял в 1903 году. В 1871 году он начал свою журналистскую карьеру, находился в оппозиции к правящим режимам элитистов и военных, в частности диктатуры Максимо Сантоса. С 1879 г. в качестве журналиста и редактора газеты «Новый дух» жесткого критиковал военную администрацию Лоренсо Латорре. Созданная им в 1886 году газета El Día («День») была рупором Партии Колорадо (либерального толка). Эта политическая позиция несколько раз приводила его к задержанию и тюремному заключению. Участвовал в революции Кебрахо (1886). После падения режима Сантоса возглавил департамент горнорудной промышленности. Принадлежал к группе меньшинства партии «Колорадо». В 1893 году он был избран депутатом, а в 1896 году — сенатором; опирался на «средний класс». Избирался президентом Сената, на этом посту с февраля по март 1899 года исполнял обязанности главы государства, чтобы узаконить дальнейшее пребывание в должности президента Хуана Куэстаса. В 1903 году был избран президентом Уругвая, в связи с чем лидер оппозиционной Национальной партии консервативного толка Апарисио Саравиа развязал гражданскую войну. Лишь после гибели Саравии в сражении у Мосольера 1 сентября 1904 года Батлье установил контроль над всем Уругваем. Его политический курс вошёл в историю страны под названием «батльизм», а его собственную партию стали называть «Батльистской». Президент провёл ряд реформ, направленных на поддержку работающего на экспорт сельского хозяйства, расширил государственный сектор в банковской сфере, модернизировал систему образования, ставшего бесплатным, и развернул строительство средних и высших учебных заведений. Была отменена смертная казнь и началась секуляризация: были разделены церковь и государство, разрешены разводы. Он проводил политику протекционизма, осуществлял контроль над деятельностью частных предприятий и национализировал несколько монополий. Проведенные экономические и социальные реформы позволили Уругваю стать одной из наиболее политически и экономически стабильных стран Латинской Америки. Несмотря на то, что он был президентом в течение 8 лет, он считается самой влиятельной и влиятельной фигурой в политике своей страны с момента его первого президентства до его смерти, период, охватывающий более 25 лет. Уругвайские историки часто называют эту эпоху эпохой Батлисты. Даже сегодня вы можете найти секторы партии Колорадо и даже в Фронте Амплио, которые определяют себя как последователей Хосе Батлье и Ордоньеса. После завершения первого президентского срока в 1907 году он путешествовал по Западной Европе, изучал местный опыт в области социальных программ и демократического правления (в том числе в Швейцарии). Вернулся в Уругвай в феврале 1911 года и победил на очередных президентских выборах. Во время своего второго срока правления продолжил проводить прогрессивные социальные реформы: ввёл восьмичасовой рабочий день, создал пенсионные программы в государственном и частном секторах, предоставил полные гражданские права внебрачным детям, а также запретил жестокое обращение с животными. Он предоставил женщинам возможность подавать на развод и голосовать на выборах (всеобщее избирательное право было закреплено в конституции 1918 года). Уже после поражения на выборах в 1915 году он разработал новую конституцию 1918 года, ограничивающую президентские полномочия в пользу коллегиального органа — Национального административного совета из 9 человек, избираемых конгрессом. После отставки, в 1920 г., он убил на дуэли депутата конгресса Вашингтона Велтрана Барбата. Причиной дуэли стали статья, обвинявшая бывшего президента в мошенничестве, опубликованная в газете, редактором которой был Барбат. В 1921—1923 и 1927—1928 гг. возглавлял Национальный Совет Администрации Уругвая. Заложенные Батлье экономические инициативы продолжали претворяться в жизнь до 1929 года (когда из-за кризиса резко упал уругвайский экспорт), став основой полосы длительного стабильного развития Уругвая, ранее разрываемого непрерывными гражданскими войнами, а в XX веке завоевавшего репутацию «латиноамериканской Швейцарии». Считается, что преобразования, проведённые Батлье-и-Ордоньесом с преемниками, опередили по времени буржуазный реформизм в других странах и превзошли его по степени радикальности. В его честь назван городок Хосе-Батлье-и-Ордоньес на юго-востоке центральной части Уругвая. Умер в родном городе 20 октября 1929 года. Литература: Batlle y Ordóñez, José // Encyclopedia of Latin America / Thomas M. Leonard. — New York: Facts On File, Inc. — Том 4. — ISBN 978-0-8160-7359-7; Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки. (Москва: Высшая школа, 1995.- стрница 35).

1857

Граф Бернхард Вильгельм Альбрехт Фридрих фон Гогенау (немецкое имя — Bernhard Wilhelm Albrecht Friedrich von Hohenau)

немецкий дворянин. Фридрих — младший сын принца Альбрехта Прусского, брата императора Вильгельма I и короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV. Родился в замке Альбрехтсберг, во втором, морганатическом браке принца с Розалией Раух, дочерью военного министра Пруссии Густава фон Рауха. Не причислялся к дому Гогенцоллернов по причине своего происхождения. После смерти матери Фридрих вместе со своим старшим братом Вильгельмом унаследовал замок Альбрехтсберг под Дрезденом и проживал в нём вплоть до своей смерти. В 1901 году вместе с Фридрихом Бото, братом князя Филиппа цу Эйленбурга, был вынужден оставить военную службу из-за своих гомосексуальных наклонностей. Фридрих оказался замешанным в обоих крупных скандалах, разразившихся в Германской империи при Вильгельме II: он входил в сомнительное ближнее окружение Вильгельма II во главе с князем Филиппом цу Эйленбургом, так называемый «либенбергский кружок», а также вместе со своей супругой сыграл роль в деле Котце. Умер в Охельхермсдорфе близ Зелёна-Гура 15 апреля 1914 года. Похоронен на Лесном кладбище Вайсер-Хирш. Семья:

Граф Фридрих фон Гогенау с невестой Шарлоттой фон дер Деккен. 1880

21 июня 1881 года Фридрих женился в Бербисдорфе на Шарлотте фон дер Деккен (1863—1933). У них родились: Альбрехт (1882—1966); Вильгельм (1884—1957), бронзовый призёр Олимпийских игр 1912 года; Фридрих Карл (1895—1929); Фридрих Франц (1896—1918), погиб в Первую мировую войну. Литература: John C. G. Röhl: Wilhelm II: der Aufbau der persönlichen Monarchie, 1888—1900. C.H.Beck, München 2001, S. 744 ff; Wolfgang Wippermann: Skandal im Jagdschloss Grunewald. Männlichkeit und Ehre im deutschen Kaiserreich, Primus Verlag, Darmstadt 2010. ISBN 3-89678-810-8.

1857

Франсиско Агилар Баркеро (испанское имя — Francisco Aguilar Barquero)

костариканский государственный и политический деятель, президент Коста-Рики в 1919—1920 годах. Агилар родился в Картаго, Коста-Рика. Он был сыном Франсиско Агилара Куберо и Марии Сакраменто Баркеро. 20 сентября 1880 года Агилар женился в Картаго на Наталии Моруа Ортис, дочери Рафаэля Моруа Кироса и Марии Клары Ортис-и-Кампос. От этого брака родились восемь детей: Хорхе Артуро, Мануэль, Сара, Артуро, Хосе Луис, Рубен, Марко Тулио и Хорхе Агилар Моруа. Агилар начинал карьеру школьным учителем. Позже он изучал право и окончил юридический факультет Университета Святого Фомы в августе 1881 года. Далее Агилар работал судьей, был профессором юридического факультета, заместителем главы магистрата Верховного суда Коста-Рики и президентом Ассоциации адвокатов. Также Агилар был губернатором Картаго (1888—1889), военно-морским министром (1889), депутатом от Картаго (1890—1892), депутатом от Сан-Хосе (1912—1916) и «третьим заместителем» президента (1914—1917).

Президент

Агилар был временным президентом Республики с 2 сентября 1919 года по 8 мая 1920 года. Он пришел к власти в очень сложный момент, когда правительство президента Вудро Вильсона отказалось признать президентом Коста-Рики Хуана Батисту Кироса и потребовало от него передать должность Агилару как «третьему заместителю» свергнутого президента Альфредо Гонсалеса Флореса. 2 сентября Кирос созвал заседание правительства и объявил Агилара временным президентом. Согласно Конституции 1871 года, Агилар исполднял обязанности президента до выборов в 1920 году, которые выиграл Хулио Акоста Гарсиа. Правление Агилара, несмотря на свою краткосрочность, было плодотворным. Агилару пришлось столкнуться с масштабной забастовкой рабочих 1920 года, которую он прекратил мирным путем, и чрезвычайной ситуацией — эпидемией «испанки». Агилар скончался в Сан-Хосе 11 октября 1924 года. Литература: Fernández Morales, Jesús Manuel (2010). Las Presidencias del Castillo Azul. ISBN 9789977473994.

1857

Николай Дмитриевич Пильчиков

русский физик. Родился в Полтаве. Из дворян. Учился в полтавской гимназии (1870 - 1876), Харьковском университете (1876 - 1880) и парижской "Ecole des hautes etudes" (1888 - 1889). Был профессором физики в Харьковском университете до 1894 г., в Новороссийском университете с 1894 по 1902 г., а с 1902 г. состоит в Харьковском технологическом институте. Пильчиков устроил в Харьковском университете магнито-метеорологическое отделение физического кабинета и метеорологическую станцию, в Новороссийском университете - измерительную физическую лабораторию, в Харьковском технологическом институте - станцию беспроводной телеграфии. Исхлопотал основание "Известий Харьковского Технологического Института", в которых и состоял первым редактором. Кроме того, читал публичные лекции в Харькове, Одессе, Кишиневе, Херсоне, Николаеве. Начиная с 1879 г. ежегодно делал научные доклады и печатал свои исследования в России и за границей. Приведем некоторые из них: "Материалы к вопросу о местных аномалиях земного магнетизма" (Харьков, 1888); "Theorie des anomalies magnetiques" ("Journal de Physique", 1888); "Generalisation de la methode de Poggendorf pour mesurer les deviations angulaires" (ibidem); "Refractometre a lentille pour liquides" (ib.); "Phase initiale d'electrolyse" ("С. R.", 1889); "Polarisation electrolytique par les metaux" (ib.); "Force electromotrice de contact" (ib.); "Variation dans l'intensite du courant pendant l'electrolyse" (ib.); "Demonstration geometrique de la propriete du minimum de deviation dans le prisme"; "Polarisation de l'atmosphere par la lumiere de la lune" ("С. R.", 1892); "Polarisation spectrale du ciel" (ib.); "Nouvelle methode pour etudier convection electrique dans les gaz" (ib., 1894); "Nouvelles photographies de l'eclair" (ib., 1895); "Emission des rayons de Rontgen par un tube contenant une mathiere fluorescente" (ib. 1896); "Rayons X" (ib.); "Action des rayons de Rontgen sur les couches doubles et triples" (ib.); "Sur les variations periodiques des elements du magnetisme terrestre dans les regions anomales" ("Travaux de l'Ac. d. Sc. de Toulouse", 1899; "Congres internat. de Meteorologie", 1900); "Sur la polarisation du ciel pendant l'eclipse du Soleil" ("С. R.", 1905); "Les rayons Moser" ("Congres internat. poer l'etude de la Radiologie et de ionisation", Льеж, 1903); "Fluorescence lente" ("С. R.", 1906). Другие его работы помещены в "Журнале Русского Физико-Химического Общества", "Протоколах общества опытных наук при Харьковском университете", "Записках Харьковского Университета", "Записках Новороссийского Университета", "Известиях Харьковского Технологического Института", "Метеорологическом Вестнике", "Вестнике опытной физики и элементарной математики". Избран действительным членом Тулузской Академии Наук, международным обществом электриков и различными другими учеными обществами в России, Франции, Австрии, Бельгии, Германии и Северо-Американских Соединенных Штатах. Умер 19 мая 1908 года. Сочинения: Магнитные наблюдения между Харьковом и Курском в 1883 году, "Известия Русского географического общества", 1883, том 19, выпуск 4; Поляризация диффузивного света, "Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел", 1908, том 40, выпуск 4; Радий и его лучи, Одесса, 1901. Литература: Роговский Е.А., Профессор Н.Д.Пильчико" и его труды, Харьков. 1913; Лазарев П.П., Сочинения, том 3, Москва—Ленинград, 1950; Полякова Н.Л. и Попова-Кьяндская Е.А., Николай Дмитриевич Пильчиков, "Успехи физических наук", 1954, том 53, выпуск 1 (имеется библиография основных печатных трудов Пильчикова).

1858

Эдуар Жан Батист Гурса (французское имя — Édouard Jean-Baptiste Goursat)

французский математик, член Французской академии наук (1919), профессор Парижского университета (1897), президент Французского математического общества. Родился в Ланзаке. Основные труды относятся к области дифференциальных уравнений с частными производными и теории аналитических функций. Автор широко известного курса математического анализа, переведенного на многие языки мира. Одним из важнейших достижений Гурса является классификация дифференциальных уравнений с частными производными второго порядка, основанная на природе их характеристик. В теории дифференциальных уравнений с частными производными имеется понятие «задача Гурса», которая состоит в решении гиперболического уравнения и системы второго порядка с двумя независимыми переменными по заданным его значениям на двух характеристических кривых, выходящих из одной точки. Гурса был первым математиком, заметившим, что теорема Стокса допускает обобщенную запись в форме

где dω обозначает внешний дифференциал формы ω.

Умер в Париже 25 ноября 1936 года. Главные монографии: Leçons d'algèbre par CH. Briot. L'édition a été revue et mise à jour par Goursat en 1905; Cours d'Analyse mathématique, 3 vol., Gauthier-Villars, Paris, 1902-1913; Volume 1 - Applications de l'analyse à la géométrie, développement en série, intégrales définies, calcul differential; Volume 2 - Fonctions de la variable complexe et équations différentielles; Volume 3 - Méthode de variation de la constante, équations aux dérivées partielles et équations différentielles du second ordre, calcul des variations; Leçons sur l'intégration des équations aux dérivées partielles du premier ordre,Gauthier-Villars, Paris,1e édition 1891, 2e édition 1920; Leçons sur l'intégration des équations aux dérivées partielles du second ordre 2 vol., Hermann, Paris,1896-1898; Leçons sur le problème de Pfaff, Hermann, Paris, 1922; Le problème de Backlund Gauthier-Villars, Paris, 1925; Leçons sur les séries hypergéométriques et sur quelques fonctions qui s'y rattachent, Gauthier-Villars, Paris, 1936; Théorie des fonctions algébriques et de leurs intégrales, avec P. Appell, Gauthier-Villars, Paris,1895; Théorie des fonctions algébriques et de leurs intégrales, avec P. Appell et P. Fatou, 2 vol., Gauthier-Villars, Paris, 1929-1930.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |