-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109208

Комментариев: 6801

Написано: 117680

Записей: 109208

Комментариев: 6801

Написано: 117680

21 мая родились... |

1838

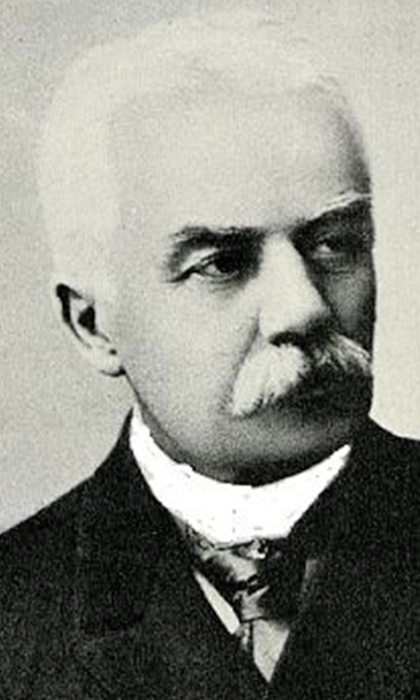

Николай Ильич Чайковский

русский инженер путей сообщения, действительный статский советник; старший брат Петра Ильича Чайковского. Родился в Воткинском заводе, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя. Закончил Горный институт в Петербурге. В 1860-х годах был инженер-поручиком и работал в должности помощника начальника Ковенского паровозного депо Управления Санкт-Петербургской-Варшавской железной дороги. Позже работал в специальной комиссии по изучению состояния и перспектив развития железнодорожной сети Российской империи, принимал участие в составлении железнодорожного Устава, был автором нескольких научно-технических исследований по железнодорожному делу. В 1887 году в чине действительного статского советника Николай Ильич вышел в отставку. С 1890-х годов жил в Москве, работал управляющим типографий Яковлевых и принимал участие в посмертном издании статей П.И.Чайковского. Также был заведующим Нероновским богадельным домом, а с 1904 года — управляющим делами Общества для поощрения трудолюбия. В последние годы жизни был помощником М.И.Чайковского в делах, посвященных памяти их брата-композитора. Умер в Москве 4 декабря 1911 года.

Похоронен на Новодевичьем кладбище (2 участок, 9 ряд).

В 1872 году женился на Ольге Сергеевне Денисьевой и в 1886 они усыновили незаконорожденного сына племянницы Николая — Татьяны Давыдовой, которому дали имя Георгий Чайковский (родился в 1883 году).

1839

Елена Мария де Шаппотен (французское имя — Hélène Marie Philippine de Chappotin de Neuville; монашеское имя — Мария Страданий Господних, Mère Marie de la Passion)

блаженная Римско-Католической Церкви, монахиня, основательница женской монашеской конгрегации «Францисканки Миссионерки Марии». Елена Мария де Шаппотен родилась в городе Нант, Франция, в аристократической семье. В 1860 году вступила в монастырь клариссок в городе Нант, однако из-за болезни была вынуждена покинуть монастырь. В 1864 году она поступила в женскую монашескую конгрегацию «Сёстры Марии Вознаградительницы», где приняла монашеское имя Мария Страданий Господних. В 1865 году, ещё находясь в новициате, она была послана на миссию в Индию. После принятия монашеских обетов была послана в монастырь, находящийся в городе Тутикорин, Индия. В 1875 году прибыла в город Оотакамунд, чтобы основать там новый монастырь. Согласно Устава монашеской конгрегации монахини должны были вести созерцательный образ жизни, но, находясь на миссии в Индии, они были вынуждены были заниматься разнообразной деятельностью, что не соответствовало их духовному призванию. Елена Мария де Шаппотен решила основать новую женскую конгрегацию, которая отвечала бы запросам монахинь вести более активную жизнь, сочетая в своей духовной жизни созерцательную молитву и социальную деятельность. В 1876 году Елена Мария де Шаппотен под руководством местного епископа создала конгрегацию «Сёстры Миссионерки Марии». 21 ноября 1876 года Елена Мария вместе с тремя сёстрами отправилась из Индии в Италию, в Рим, чтобы просить римского папу Пия IX признать новую женскую монашескую конгрегацию. 6 января 1877 года римский папа благословил начинание Елены Марии Шаппотен, дав ей наставление написать новый Устав на основе третьего францисканского ордена и повелев изменить старое название конгрегации на новое. Таким образом созданная Еленой Марией де Шаппотен конгрегация приняла название «Сёстры Францисканки Миссионерки Марии». Елена Мария де Шаппотен умерла в Санремо, Италия, 15 ноября 1904 года. Прославление: 20 октября 2002 года Елена Мария де Шаппотен была причислена к лику блаженных римским папой Иоанном Павлом II. День памяти в Католической церкви — 15 ноября.

1840

Минна Карловна Горбунова (урождённая – Леман; по второму мужу - Каблукова)

первая русская женщина-статистик, писательница, деятель в области профессионального женского образования. В семидесятых годах получила от Московского Николаевского института командировку за границу для изучения женского профессионального образования. По возвращении в Москву занималась преподаванием рукоделия в Николаевском Институте. В 1880-1881 гг., по поручению московской губернской земской управы, собирала в Московской губернии статистические сведения в совершенно необследованной до нее области женских кустарных промыслов и составила обширную монографию: "Кружевной промысел", помещенную во 2-м выпуске I тома "Сборника статистических сведений по Московской губернии", а затем - описание целого ряда женских промыслов той же губернии, составившее 2-й выпуск VII тома. Напечатала в "Отечественных Записках" (1881-1882) ряд статей под общим названием "По деревням", получивший благоприятную оценку М.Е.Салтыкова-Щедрина. В 1882 г. получила от московского губернского земства командировку за границу для изучения способов содействия мелкой промышленности. Когда было основано первое русское учреждение этого рода - кустарный музей московского губернского земства, Горбунова заведовала отделом женских кустарных промыслов в нем, до 1886 г. В "Земстве", "Земском Обзоре", "Русской Мысли", "Друге Женщин", "Московском Телеграфе", "Русском Курьере" и "Русских Ведомостях" появился ряд ценных статей и заметок ее по женскому вопросу, о содействии мелкой промышленности на Западе, по призрению бедных, по профессиональному женскому образованию и по кустарным промыслам. В 1884 г. издан ею "Учебник кройки по методу Клемма". Один из ее очерков, помещенных в "Отечественных Записках", "Житье" - вышел в Санкт-Петербурге отдельным изданием для народа, под заглавием: "Как неграмотный мужик в старостах ходил". В 1886 г. Горбунова ездила в Германию и Францию с целью выработать план организации "Женского профессионального училища В. Лепешкиной", которого она затем и была первой заведующей. С 1888 г. состоит председательницей комиссии по обучению женским ремеслам, при музее прикладных знаний. В течение нескольких лет Горбунова изучала за границей организацию профессионального образования. Вела переписку с Ф.Энгельсом. Письма Энгельса, адресованные М.Н.Горбуновой(по второму мужу - Каблуковой), вошли в 34-й том 2-го издания сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса. В.И.Ленин в работах "По поводу так называемого вопроса о рынках" и "Развитие капитализма в России", наряду с другими фактическими данными о кустарных промыслах, использовал также материалы, собранные Горбуновой. Умерла в 1931 году.

1841

Джозеф Пэрри (Parry)

валлийский композитор, автор первой валлийской оперы "Блодуэн". Главные его произведения: оперы "Arianwen", "Sylvia", "King Arthur", оратории: "Emmanuel", "Саул в Тарсе", "The maid of Cefu Idfa", кантаты: "Навуходоносор", "Блудный Сын" и "Cambria". Умер 17 февраля 1903 года.

1843

Пётр Петрович фон Баранов (немецкое имя — Peter Paul Alexander von Baranoff)

русский военачальник, генерал от кавалерии. Лютеранского вероисповедания. Из эстляндских дворян. Окончил Пажеский корпус (1860), выпущен корнетом в лейб-гвардии Уланский Её Величества полка. Чины: поручик (1865), штабс-ротмистр (1870), ротмистр (1874), полковник (1880), генерал-майор (за отличие, 1891), генерал-лейтенант (за отличие, 1900). генерал-от-кавалерии (за отличие, 1910). Участвовал в подавлении Польского восстания 1863 года и русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Командовал эскадроном (3 года и 9 месяцев, дивизионом (4 месяца) и запасным эскадроном (2 года и 10 месяцев). В 1883—1890 годах был начальником кадра №2 гвардейского кавалерийского запаса. Командовал 3-м драгунским Сумским (1890—1891) и лейб-гвардии Уланским Её Величества (1891—1897) полками. С 27 апреля 1891 командовал также 1-й бригадой 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Был управляющим (1898—1902), а затем гофмейстером (1902—1910) Двора великого князя Михаила Николаевича.

С дочерью Ольгой на костюмированном балу 1903 года.

Член Государственного Совета по выборам от съезда землевладельцев Астраханской губернии (2 ноября 1907—12 июня 1909), октябрист. 3 января 1910 года, в связи с упразднением двора скончавшегося в декабре 1909 года великого князя Михаила Николаевича, пожалован в генерал-адъютанты. Возглавлял комиссию по расследованию обстоятельств исхода боёв под Лодзью (ноябрь 1914), комиссию по расследованию деятельности Прибалтийского генерал-губернатора П.Г.Курлова (1916) — производилось расследование его действиях в Прибалтийском крае (обвинения в медленности эвакуации и потворстве немцам), но оно не выявило в действиях Курлова признаков каких-либо преступлений. 20 июня 1917 года 74-летний Пётр Петрович был уволен со службы из-за болезни.

В эмиграции в Эстонии. Умер в Ревеле (ныне Таллин, Эстония) 22 декабря 1924 года.

Похоронен на Александро-Невском кладбище в Таллине.

Награды: Орден Святой Анны IV степени (1863); Орден Святой Анны III степени (1872); Золотая сабля с надписью «За храбрость» (Высочайший Приказ 11 апреля 1878); Орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (1878); Орден Святого Станислава II степени с мечами (1878); Орден Святой Анны II степени (1881); Орден Святого Владимира III степени (1886); Орден Святого Станислава I степени (1894); Орден Святой Анны I степени (1898); Орден Святого Владимира II степени (1905); Орден Белого Орла (1907); Орден Святого Александра Невского (29 июня 1911); Бриллиантовые знаки к ордену Святого Александра Невского (19 декабря 1915). австрийский Орден Франца-Иосифа, кавалерский крест (1874); румынский Железный крест (1877); прусский Орден Красного орла II степени (1881); Мекленбург-Шверинский Орден Грифона, большой крест (1892); болгарский Орден «Святой Александр» II степени (1896); австрийский Орден Железной короны I степени (1897); французский Орден Почетного Легиона, командорский крест (1897); прусский Орден Короны I степени (1898); греческий Орден Спасителя I степени (1901); турецкий Орден Меджидие (1903). Библиография: Исторический архив Эстонии. Фонд 1674. Опись 2. Единиц хранения 23; Список генералам по старшинству. — Санкт-Петербург, 1906; Список генералам по старшинству. — Санкт-Петербург, 1914. — Страница 87; [Inserat] // Revaler Bote. 1924. 23. Dez. № 296. S. 8; Deutschbaltisches biographisches Lexicon 1710—1960 / Hrsg. W. Lenz. Köln; Wien. 1970. S. 28; Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 / Составитель В.Н.Чуваков. Том 1: А—В. — Москва, 1999. — Страница 201; фон Баранов Пётр Петрович (Peter Paul Alexander von Baranoff) // Биографика. I. Русские деятели Эстонии XX века / Составитель и ответственный редактор профессор С.Исаков. — Тарту, 2005. — Страница 240.

1843

Мортен Магнус Вильгельм Бреннер (финское имя — Mårten Magnus Wilhelm Brenner или Marten Magnus Wilhelm Brenner)

финский ботаник и миколог. Родился в Гельсингфорсе, в Великом княжестве Финляндском, в семье Магнуса Вильгельма Бреннера. Совершил обширные ботанические экспедиции в океанах и на островах в полярных регионах. Скончался в Свартбек (Svartbäck) в Инкоо, в Финляндии.24 апреля 1930 года.

Научная деятельность:

Мартин Магнус Вильгельм Бреннер специализировался на семенных растениях и на микологии. Некоторые публикации: 1910. Nagra kommentarer till Ostsvenska Taraxaca af Hugo Dahlstedt i K.Svenska. Vet. akademiens i Stockholm Arkiv for botanik, Volumen 9; 1886. Floristisk handbok, innefattande i Finland vildt växande samt förvildade och allmännare odlade fröväxter och högre sporväxter, för läroverken i Finland utarb (Manual de Florística, incluida la preparación de especies salvajes y plantas de semillas silvestres, para las escuelas secundarias en Finlandia). Ed. Edlund. 260 pp; 1912. Nye bidrag till den Nordfinska floran (Las nuevas contribuciones a la flora del Norte de Finlandia). Volumen 34, Nº 4 de Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 24 pp. Семья: Отец — Магнус Вильгельм Бреннер (финское имя — Magnus Wilhelm Brenner 1804—1856); Мать — Мария Катерина Бреннер (Хэггстрём) (финское имя — Maria Catharina Brenner (Häggström) 1811—1855); Жена — Эмилия София Бреннер (Линдстрём) (финское имя — Emilia Sofia Brenner (Lindström) 1853—1915).

1843

Шарль Альбер Гоба (французское имя — Charles Albert Gobat)

швейцарский юрист и политик, лауреат Нобелевской премии мира за 1902 год совместно с Эли Дюкомменом. Шарль Альбер Гоба родился в Трамелане (Северо-Западная Швейцария), где его отец был протестантским священником. Закончив среднее образование, он изучал философию, историю и литературу в университетах Базеля, Берна и Гейдельберга. Получив в 1867 г. степень доктора права в Гейдельберге, Гоба некоторое время занимался экономикой и международным правом в Сорбонне и Коллеж де Франс в Париже. В 1868 г. вернувшись в Швейцарию, Гоба читал лекции в Бернском университете, а затем переехал в соседний город Делемон и открыл там юридическую практику. Крупный, могучего телосложения человек, Гоба, по воспоминаниям современников, «атаковал заблуждения оппонента, как штурмуют крепость». Гоба последовательно занял несколько общественных должностей, а в 1882 г. был избран в Большой совет Верна – законодательное собрание кантона. В том же году Гоба был назначен попечителем бернского департамента народного образования; находясь на этом посту 24 года, он осуществил ряд прогрессивных реформ. Гоба ввел в учебные планы профессиональное обучение, добился выделения государственных средств для курса искусствоведения и углубил программу по естествознанию и современным языкам за счет классических. Он убедил администрацию Бернского университета открыть курсы для взрослых и помог собрать средства для общеобразовательной программы. Перу Гоба принадлежат также труд «Бернская республика и Франция в религиозных войнах» ("Republique de Berne et la France pendant les guerres de religion", 1891) и популярная книга «Народная история Швейцарии» ("Histoire de la Suisse racontee au peuple", 1900). В то же время Гоба сохранял активность и в местной и в национальной политике, в 1884 г. он победил на выборах в Союзный совет Швейцарии, а два года спустя стал президентом бернского кантона. В 1890 г. Гоба входит в Национальный совет, место в котором он сохранял пожизненно. Интерес к международному праву и политике привлек Гоба к движению за мир, которое в конце XIX в. набирало силу в Европе. В 1889 г. Гоба присутствовал на первой конференции Межпарламентского союза, основанного за год до этого Фредериком Пасса и Уильямом Крамером. Цель Союза состояла в активизации парламентариев Европы, сближении позиций путем обсуждения проблем и разногласий. Особенно близка Гоба была пропаганда Союзом идей международного арбитража: он считал, что соглашения об арбитраже являются обязательным условием мирного сосуществования. В качестве главы швейцарской делегации на третьей конференции Межпарламентского союза в Риме (1891) Гоба проявил такую энергию, что ему предложили организовать заседание Союза в Берне. На нем Гоба был избран директором Межпарламентского бюро административного органа, который координировал деятельность Союза в разных странах, осуществлял прием новых членов и созывал ежегодные конференции. Кроме того, в 1893...1897 гг. Гоба редактировал ежемесячное издание Союза «Межпарламентская конференция» ("La Conference Interparlementaire") и написал краткую историю организации. Перенося свои интернационалистские взгляды в сферу политики, Гоба в 1902 г. провел в Швейцарии законопроект, предусматривавший арбитраж для торговых договоров. Законодатели постановили включать во все договоры Швейцарии статью о передаче неразрешимых споров в Международный третейский суд в Гааге. За усилия в деле международного арбитража Гоба был удостоен Нобелевской премии мира 1902 г., которую он разделил с Эли Дюкомменом. Текст приветственной речи не сохранился, однако, обращаясь к Гоба на официальном банкете, представитель Норвежского нобелевского комитета Иорген Левланн отметил, что под руководством лауреата Межпарламентский союз «стал одним из основных факторов в международной политике». Он воздал должное Гоба за «неизменно практический стиль руководства». В Нобелевской лекции, представленной четыре года спустя, Гоба рассказал о результатах, достигнутых в Гааге. «Совершенная правда, что я не принадлежу к тем, кто смеется над утопиями. Сегодняшняя утопия может стать реальностью завтра... И все-таки надеюсь, что я способен отделить цели, которые легко достичь, от тех, к которым мы еще не готовы, – заявил Гоба. – Но одно можно сказать определенно: благодаря впечатляющим изобретениям и открытиям нашего века человек наконец пробудился от долгого сна для социального порядка – солидарности наций... Пусть же Гаагская конференция будет ее инструментом!» Через два года после получения Нобелевской премии Гоба возглавил швейцарскую делегацию на конференции Межпарламентского союза в Сент-Луи (штат Миссури, США). Здесь ему было поручено передать Теодору Рузвельту петицию о содействии созыву 2-й мирной конференции в Гааге, которая состоялась в 1907 г. После смерти Дюкоммена в 1906 г. Гоба сменил его на посту директора Международного бюро мира, центра распространения информации о мирном движении. Таким образом, в 1906...1909 гг. Гоба стоял во главе двух крупнейших миротворческих организаций. Когда штаб-квартира Межпарламентского союза в 1909 г. переместилась в Брюссель, Гоба оставил руководящий пост в Бюро и вышел из правительства Бернского кантона (1911), но продолжал работу во имя мира: увидела свет его книга «Европейский кошмар» ("Le Cauchemar de l'Europe"), в которой подчеркивалась опасность гонки вооружений. В последний раз Гоба председательствовал на конференции Межпарламентского союза в 1912 г. Год спустя он организовал встречу французских и германских парламентариев, где обсуждался вопрос об ограничении гонки вооружений, однако результатов эта встреча не принесла. Начала мировой войны Гоба не увидел: на заседании Международного бюро мира в Берне 16 марта 1914 года он скончался от удара. На похоронах Гоба бельгийский государственный деятель Анри Лафонтен говорил о темпераменте бойца, который, казалось, не предвещал спокойную судьбу борца за мир. «И если он стал одним из самых ревностных защитников мира, так это потому, что победа в этом деле не казалась верной», – закончил Лафонтен. Труды: Gobat, Albert. Le Cauchemar de l'Europe. Strasbourg, 1911; éveloppement du Bureau international permanent de la paix. Bern, 1910; Republique de Berne et la France pendant les guerres de religion. Paris, Gedalge, 1891; L'Histoire de la Suisse racontée au peuple. Neuchâtel, Zahn, 1900. Библиография: La République de Berne et la France pendant les guerres de religion, 1891; L'Histoire de la Suisse racontée au peuple, 1900; The International Parliament, «The Independent», 1903; Croquis et impressions d'Amérique, 1904; Développement du Bureau international permanent de la paix, 1910; Le Cauchemar de l'Europe, 1911.

1843

Луи Рено (французское имя — Louis Renault)

французский юрист, лауреат Нобелевской премии мира за 1907 год совместно с Эрнесто Монета. Рено родился в 1843 году в Отёне (Франция). В 1861 году получил степень бакалавра по литературе в Дижонском университете, а с 1868 по 1873 годы работал в нём преподавателем римского и торгового права. C 1873 года работал на юридическом факультете Парижского университета, где в 1881 году стал профессором международного права. В 1890 году был назначен юрисконсультом в Министерство иностранных дел. На этом посту он не раз представлял Францию на международных встречах, в том числе на двух Гаагских конференциях (1899 и 1907) и на Лондонской морской конференции (1908—1909). Будучи авторитетным членом Международного третейского суда, Рено часто привлекался к разрешению споров, среди которых были дело о японских налогах (1905), касабланское дело (1909), дело Саваркара (1911) и другие. В 1907 году Рено совместно с Эрнесто Монета стал лауреатом Нобелевской премии мира «как подлинный гений международного права во Франции». Также был удостоен Ордена Почётного легиона — высшей награды Франции. Скончался в своём загородном доме близ Парижа 8 февраля 1918 года. Библиография: La République de Berne et la France pendant les guerres de religion, 1891; L'Histoire de la Suisse racontée au peuple, 1900; The International Parliament, «The Independent», 1903; Croquis et impressions d'Amérique, 1904; Développement du Bureau international permanent de la paix, 1910; Le Cauchemar de l'Europe, 1911.

1844

Анри Жюльен Феликс Руссо (французское имя — Henri Julien Félix Rousseau; прозвище - Le Douanier, «Таможенник)

французский живописец-самоучка, один из самых известных представителей наивного искусства, или примитивизма. Анри Руссо родился в городке Лаваль (департамент Майенн), в семье рабочего. После службы в армии устроился на работу во французскую таможню (отсюда его прозвище - Le Douanier - Таможенник).

А.Руссо. Автопортрет, 1890 год, Национальная галерея, Прага

Живописью стал заниматься уже в зрелом возрасте, не имея соответствующего образования. В 1886 г. Руссо впервые показывает свои работы широкой публике, участвуя в «Выставке независимых». Уже при жизни в художественном сообществе Франции его высоко ценили за колористическое богатство работ и оригинальные сюжеты (Руссо часто рисует экзотические джунгли, которых он никогда в жизни не видел). Художник умер в парижской больнице Неккера от гангрены 2 сентября 1910 года, после того как поранил себе ногу. Надгробный барельеф на могиле Анри Руссо выполнил великий французский скульптор румынского происхождения, Константин Бранкузи.

Галерея

«Карнавальный вечер», 1886

«Прогулка по лесу», 1886-1890

«Муза, вдохновляющая поэта», 1909

«Нападение в джунглях», 1891

«Спящая цыганка», 1897

«Заклинательница змей», 1907

Документальные фильмы: 2016 — «Таможенник Руссо», или Рождение примитивизма / Le douanier Rousseau, ou l'éclosion moderne (реж. Николя Отман / Nicolas Autheman). Художественные фильмы: 2018, телесериал «Гений», 2 сезон, 6 серия. В эпизоде описывается знакомство Пабло Пикассо с Анри Руссо. По сюжету сериала, Пикассо увидел картину Руссо в лавке торговца, будучи во Франции, и купил её всего за 5 франков. Позже он устроил вечеринку в честь художника, которого никто не принимал в обществе из-за его примитивного способа изображения действительности. Библиография: Henri Rousseau dit Le Douanier, par André Salmon, Ed. Georges Crès, 1927; Henri Rousseau, sa vie, son œuvre. Librairie de France. 1927. par A.Basler; Henri Rousseau, le Douanier par Pierre Courthion. éditions Albert Skira. Cette édition de 1944 comporte quelques erreurs dans la biographie du Douanier; La vengeance d’une orpheline canadienne. Drame en 5 actes et 19 tableaux. Genève, Cailler, 1947; Cinq maîtres primitifs — Rousseau — Louis Vivin — Camille Bombois — André Bauchant — Séraphine de Senlis, traduction de l’allemand par Mlle A. Ponchont. Préface de Henri-Bing-Bodmer. Librairie Palmes — Philippe Daudy, éditeur, 1949. de Wilhem Uhde; "Henri Rousseau dit «„Le Douanier“» 1844—1910 — Exposition de son cinquantenaire — Galerie Charpentier, " Paris, Galerie Charpentier 1961; BihaIji-Merin L. und О., Leben und Werk des Malers Henri Rousseau, Dresden, 1971; Dora Vallier. Henri Rousseau, 1979; Великие художники: их жизнь, вдохновение, творчество, Киев, 2003 г.

1844

Эми Фэй (Amy Fay)

американская пианистка. Роджилась в Байю-Гула, ныне в составе города Уайт-Касл, штат Луизиана, США. Начала учиться музыке дома под руководством матери, а после её смерти — у старших сестёр. По настоянию старшей сестры Мелузины отправилась для более серьёзного музыкального образования в Бостон, где училась у Дж.Н.Пэйна, Отто Дрезеля и Яна Пыховского. В 1869 г. продолжила обучение в Европе, на протяжении шести лет сменив четырёх учителей: сперва занималась у Карла Таузига, затем у Теодора Куллака, Ференца Листа и наконец у Людвига Деппе. Всё это время Фэй писала сестре письма, описывая характеры и педагогические методы своих наставников, а также встречи с другими музыкантами (в том числе Кларой Шуман, Йозефом Иоахимом, Рихардом Вагнером, Гансом фон Бюловом), концертную жизнь, местные нравы. Собрав эти письма, Мелузина Фэй подготовила их к публикации: журнальный вариант появился в 1874 году в Atlantic Monthly, отдельное издание вышло в 1880 году под названием «Обучение музыке в Германии» (англ. Music Study in Germany) и выдержало более 30 переизданий, а также переводы на французский (с предисловием Венсана д’Энди) и немецкий языки. Эта книга стала наиболее заметным вкладом Фэй в музыкальную культуру США. По возвращении в США Фэй работала и концертировала в Бостоне (1876—1878), Чикаго (1878—1890) и Нью-Йорке (1890—1919), в том числе с оркестром Теодора Томаса, который затем женился на её сестре Роуз, а ещё позднее вместе с их братом Норманом, предпринимателем и меценатом, основал Чикагский симфонический оркестр. Страдая от нервозности перед выступлениями, Фэй изобрела жанр «фортепианных бесед», предваряя каждую исполняемую пьесу рассказом о ней. В чикагский период занималась педагогической работой, практикуя и пропагандируя метод своего последнего учителя Деппе; среди учеников Фэй, в частности, Джон Олден Карпентер. Она также сотрудничала как музыкальный критик с ведущими американскими музыкальными изданиями, выступая, помимо прочего, как защитник профессиональной состоятельности женщин-музыкантов. В 1903—1914 гг. возглавляла основанное её сестрой Мелузиной Нью-Йоркское женское филармоническое общество. Умерла 28 февраля 1928 года. Литература: Margaret William McCarthy. Amy Fay: America’s Notable Woman of Music. — Detroit, 1995. — 196 p. (Detroit Monographs in Musicology).

1845

Чарльз Эдвин Бесси (Charles Edwin Bessey)

американский ботаник-систематик, автор учебных пособий по ботанике. Чарльз Бесси родился в семье Адны Бесси и Маргарет Элленбергер, на территории округа Уэйн штата Огайо. Учился в различных школах Огайо, в 1866 году поступил в Мичиганский сельскохозяйственный колледж. В ноябре 1869 года окончил его со степенью бакалавра. С 1870 года работал в Сельскохозяйственном колледже в Эймсе (Айова). В 1872 году получил степень магистра и стал профессором в Эймсе. В 1874 году некоторое время преподавал в Калифорнийском университете в Беркли. С 1875 года он несколько раз избирался президентом Айовской академии наук. Некоторое время он учился в Гарвардском университете с Эйсой Греем. С 1873 года Чарльз Бесси был женат на Люси Этхерн. У них родились трое сыновей — Эдвард, Эрнст и Карл. Эрнст Этхерн Бесси (1877—1957) преподавал ботанику и микологию в Мичиганском сельскохозяйственном колледже. В 1879 году Университет штата Айова присвоил Бесси степень доктора философии. С 1880 по 1897 он работал главным редактором журнала American Naturalist, позднее — журнала Science. С 1884 года Бесст работал профессором ботаники Небраскского университета. В 1898 году Гриннелский колледж Айовы присвоил Бесси степень доктора права. Бесси был создателем новой системы классификации растений, получившей название системы Бессиruen. Чарльз Эдвин Бесси скончался в Линкольне (штат Небраска, США) 25 февраля 1915 года. Некоторые научные публикации: Bessey, C.E. Botany for high schools and colleges. — New York, 1880. — 611 p; Bessey, C.E. A synopsis of plant phyla. — Nebraska, 1907. — 99 p; Bessey, C.E.; Bessey, E.A. Essentials of college botany. — New York, 1914. — 409 p. Роды растений, названные в честь Ч.Э.Бесси: Besseya Rydb., 1903. Литература: Pool, R.J. (1915). “A Sketch of the Life of Charles Edwin Bessey”. Transactions of the American Microscopical Society. 34 (4): 299—305; Stafleu F. A., Mennega E. A. Taxonomic Literature : Ed. 2. — Königstein, 1993. — Suppl. II: Be—Bo. — P. 141—144. — 464 p. — ISBN 3-87429-360-2. — DOI:10.5962/bhl.title.48631.

1846

Кароль Антоний Недзялковский (польское имя — Karol Antoni Niedziałkowski)

российский католический епископ, генеральный викарий Могилёвской митрополии при архиепископе Симоне Мартине Козловском. Родился в селе Миньковцы, ныне Украина. Учился в семинарии в Каменец-Подольске, затем в Католической духовной академии в Санкт-Петербурге, которую окончил в 1867 году со степенью магистра богословия. 23 января 1869 года рукоположен в священники, служил в Житомире. С 1881 года — профессор житомирской семинарии, с 1884 года — каноник житомирского капитула, с 1890 года — ректор житомирской семинарии. 2 августа 1897 года назначен епископом-помощником Могилёвской архиепархии при архиепископе Симоне Мартине Козловском вместо епископа Францишека Сымона, чьей деятельностью были недовольны власти. 5 декабря 1897 года в храме Святой Екатерины был рукоположен в епископы, как титулярный епископ Самоса. Вскоре после рукоположения был назначен ректором Католической духовной академии. В 1899 году скончался архиепископ Козловский, епископ Недзялковский исполнял обязанности апостольского администратора Могилёвской архиепархии с 1899 по 1901 год. Однако в 1901 году папа Лев XIII назначил новым архиепископом-митрополитом могилёвским не Недзялковского, а Болеслава Иеронима Клопотовского — Недзялковский же был назначен главой Луцко-Житомирской епархии. Недзялковский — автор нескольких богословских трудов и многочисленных статей, за труд «За христианские принципы» был удостоен степени доктора богословия honoris causa. Скончался в Житомире 7 апреля 1911 года. Литература: «Недзялковский» //Католическая энциклопедия. Том 3, Издательство францисканцев, Москва : 2007. Страницы 761—762.

1849

Эдуар Анри Авриль (французское имя — Édouard-Henri Avril; подписывался обычно Поль Авриль, Paul Avril)

французский художник, известный своими иллюстрациями эротической литературы. Родился в городе Алжире, Алжир. В 1874—1878 годах учился в парижской Школе изящных искусств. Первой работой Авриля в области эротической иллюстрации был роман Теофиля Готье «Фортунио». Далее последовали иллюстрации к «Саламбо» Флобера, «Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех» Джона Клеланда, стихам Пьетро Аретино (Позы Аретино) и многим другим книгам, в том числе анонимным, распространявшимся по подписке. Наибольшую известность получили иллюстрации Авриля к книге «De Figuris Veneris: Справочник по классической эротике» немецкого учёного Фридриха Карла Форберга. Умер в коммуне Ле-Ренси (департамент Сена-Сен-Дени, Франция) 22 мая 1928 года.

1851

Леон Виктор Огюст Буржуа (французское имя — Léon Victor Auguste Bourgeois)

французский государственный деятель и юрист, лауреат Нобелевской премии мира за 1920 год. Премьер-министр Франции (1895—1896). Теоретик солидаризма. Родился в Париже, в семье часовщика. Его отец придерживался республиканских взглядов.

Образование и государственная служба

Окончил лицей Карла Великого. Затем продолжил обучение на юридическом факультете Парижского университета, где получил степень доктора права, после чего непродолжительное время занимался адвокатской практикой. Увлекался философией, искусством и санскритом. Участник обороны Парижа во время его осады Пруссией (1870).В 1876 году он поступает на государственную службу в Департамент общественных работ в качестве заместителя начальника судебного отдела. После отставки кабинета Жюля Симона президент Мак-Магон назначает правое правительство во главе с Альбером де Брольи. Буржуа в числе многих других чиновников был уволен с должности за «республиканство». После возвращения республиканцев у власти работал генеральным секретарем префектуры в Шалон-сюр-Марне, затем был назначен субпрефектом Реймса. Летом 1882 г. он был посвящен в масонскую ложу «Искренность» (la Sincérité), был членом ложи «Великого Востока Франции». В 1882 году он был назначен префектом департамента Тарн, на этом посту он успешно участвовал в процессе прекращения забастовки шахтеров, выбрав путь диалога и компромисса, а не силового давления на протестующих. В 1885 году становится префектом Верхней Гаронны, затем — директором по персоналу и секретариату в министерстве внутренних дел в Париже; менее чем через месяц он занимает пост директора департамента. В январе 1887 года премьер-министр Рене Гобле назначает его своим помощником. В том же году он возглавил парижскую полицию. В феврале 1888 года он впервые был избран в состав Национального Собрания Франции. В 1902—1904 годах — председатель Национального Собрания Франции. В 1905 году вошел в состав руководства Республиканской партии радикалов и радикал-социалистов.

В правительстве Франции

Занимал должность заместителя министра внутренних дел (1888—1889). В 1890 году он занимал пост министра внутренних дел, а с 1890 по 1892 год был министром общественного образования. В период с 1892 по 1893 год занимал должность министра юстиции, ведя расследование Панамского скандала. В 1895 году он стал премьер-министром и сформировал собственный кабинет, состоящий из радикал-социалистов. Правительство Буржуа уделяло внимание преимущественно социальным вопросам и составило собственную социальную программу, финансировать которую предполагалось за счёт прогрессивного подоходного налога. Это предложение было встречено в штыки, и в апреле 1896 года он ушёл в отставку. В 1898 году занимал пост министра образования. В 1899 и в 1907 годах возглавил французскую делегацию на Гаагских конференциях, а в 1906 году, будучи министром иностранных дел, представлял Францию на конференции в Альхесирасе. В 1912 году занял пост министра труда и социального обеспечения, а в июне 1914 года перед началом Первой мировой войны в течение нескольких дней вновь возглавлял французский МИД. Позднее он был государственным министром (министром без портфеля) (1915), затем — вновь министром труда и социального обеспечения в кабинете Рибо (1917), в том же году стал государственным министром, на этот раз в качестве члена военного комитета, в правительстве Поля Пенлеве. Являлся членом комиссии по составлению устава Лиги Наций, а в 1920 году был избран председателем Совета Лиги. В том же году за усилия по утверждению мира средствами арбитража он был удостоен Нобелевской премии мира. С 1920 по 1923 год занимал пост председателя Сената.

В законодательных органах Франции

В феврале 1888 года он впервые был избран в состав Национального Собрания Франции. В 1902—1904 годах — председатель Национального Собрания Франции. В 1905 году вошел в состав руководства Республиканской партии радикалов и радикал-социалистов. Избранный сенатором от Марны в 1905 году, он сыграл важную роль в принятии закона о пенсиях рабочих и крестьян (1910). В январе 1920 г. был избран председателем Сената Франции. В феврале 1922 года после очередного переизбрания на этот пост он принимает решение уйти в отставку по состоянию здоровья из-за серьёзных проблем со зрением. Умер в городе Эперне, департамент Марна, Франция, 29 сентября 1925 года.

Взгляды

Леон Буржуа считается одним из теоретиков радикализма, особенно его социальной доктрины. Его политическая программа «Солидарность» была задумана как «синтез» между либерализмом и социализмом, но которая была бы «выше» них. Его учение было противопоставлено как принципу невмешательства «laissez faire», пропагандируемому либералами, так и коллективизму социалистов, рост авторитета которых, особенно среди рабочих, беспокоил радикалов. В своей книге «Солидарность», впервые опубликованной в 1896 году, он представляет солидарность как главный принцип его учения; солидарность как между отдельными индивидами, так и между поколениями. Для него «изолированный человек не существует». Индивиды взаимозависимы, и у всех есть долг перед обществом, который позволил им процветать. Но поскольку они не имеют одинаковых преимуществ, этот долг не может быть одинаковым для всех. Для Леона Буржуа и солидарников «квазиконтракт» передается индивидам при рождении, из которых они наследуют права и обязанности, которые развиваются в соответствии с успехом. Этот договор — это признание долга перед обществом, которое обусловило нас, но и в отношении будущих поколений, которым мы обязаны задачей человеческого прогресса. Человек действительно свободен только тогда, когда он заплатил этот долг. Он раскрывает эту идею «социального долга». Философия солидарности, по мнению Буржуа, может в одиночку способствовать построению «Республики открытой руки», противопоставляемой «государству закрытого кулака». Таким образом, солидарность благоприятствует взаимности и социальному благосостоянию, которые государство должно поощрять. Именно во имя солидарности он защищал принцип налога на наследство, доход и установление выхода на пенсию для работников.

В межвоенный период «Солидарность» оказала большое влияние на политическую мысль. Например, французский социолог Селестин Бугле при переиздании «Солидарности» в 1924 году напомнил об оппозиции солидарников призывам уничтожения частной собственности и классовой борьбы, но при этом указывал на постулируемую ими необходимость вмешательства государства для решения социальных задач. Тем не менее после Второй мировой войны крах радикализма привел к исчезновению темы солидарности в общественном дискурсе.

Увлечения

С детства был страстным поклонником искусства. Сам занимался скульптурой и оставил несколько работ, включая бюст его дочери. Ему посвящена непостоянная комната Музея изящных искусств и археологии в Шалон-ан-Шампань. Сочинения: Солидарность / Перевод с французского. Б.Никитин. — Москва, 1899. — 91 страница; Воспитание Французской демократии : [Речи, произнесённые с 1890 до 1896 г.] / С приложением статьи Дюкло: Недостатки общественного образования; Перевод с французского А.Зарайская. — Москва, 1900. — 210 страниц; Основы государственного устройства Франции : (Декларация прав человека и гражданина) / Перевод с французского, под редакцией Л.Н.Рубакиной. — [Санкт-Петербург], 1905. — 64 страницы; Леон Буржуа, Селестен Бугле Солидаризм во Франции в период Третьей республики / Перевод с французского. Е.Л.Ушковой. — Ответственный редактор Я.В.Евсеева, М.А.Ядова. — Редактор-составитель А.Б.Гофман. — Москва : «КДУ», «Университетская книга», 2017.

1853

Эжшн Годфруа Кавеньяк (французское имя — Eugène Godefroy Cavaignac; полное имя Жак Мари Эжен Годфруа Кавеньяк, Jacques Marie Eugène Godefroy Cavaignac)

французский политический деятель, Родился в Париже. Сын генерала Эжена Кавеньяка. Пребывание Кавеньяка в лицее ознаменовалось характерным случаем, наделавшим большого шума: в 1868 году ему присуждена была награда за успехи в греческом языке, но он отказался получить её из рук императорского принца, председательствовавшего на церемонии раздачи наград в Сорбонне. Отказ свой юноша мотивировал следующими словами: «Я не хочу, чтобы меня увенчал тот, отец которого посадил в тюрьму моего отца». Во время Франко-прусской войны поступил волонтёром в армию и был награждён военною медалью за храбрость. По окончании войны завершил своё образование в Политехнической школе, в инженерной школе и затем в Парижском юридическом факультете. Начав свою деятельность в качестве инженера, в 1881 году был назначен рекетмейстером в государственном совете, а в январе 1882 года избран депутатом от департамента Сарты. Заняв место в ряду членов республиканского союза, был докладчиком бюджета государственных железных дорог и различных законопроектов по ведомству общественных работ. В первом правительстве Бриссона, в марте 1885 года, Кавеньяк занял пост товарища военного министра. На общих выборах 1885, 1889 и 1893 гг. был снова избираем от того же департамента. В 1892—1893 г. занимал пост морского министра. Пользуясь репутацией искреннего республиканца и наичестнейшего деятеля, Кавеньяк особенно выдвинулся во время панамских скандалов, убежденным и энергическим порицанием неблаговидных приемов парламентских дельцов. В 1893 г. выступил с проектом подоходного налога, который защищал в комиссии и палате, но без успеха. В 1895—1896 гг. был военным министром в радикальном кабинете Буржуа; затем получил тот же портфель в радикальном, втором правительстве Бриссона (июнь 1898 г.).

Дело Дрейфуса

Это была эпоха борьбы из-за дела Дрейфуса. Кавеньяк явился решительным противником Дрейфуса и защитником генерального штаба; 7 июля 1898 г. он произнёс в палате речь, в которой в подтверждение виновности Дрейфуса привёл один документ. Речь произвела потрясающее впечатление на палату; было постановлено расклеить её в общинах. Через некоторое время сам Кавеньяк убедился в том, что документ, на котором он построил свою аргументацию, подложен и составлен полковником Анри. Кавеньяк лично допросил его и приказал арестовать; после этого Кавеньяк вышел в отставку. Бриссон обвинял его в том, что он знал о подложности документа раньше, чем открыл её товарищам по кабинету. Несмотря на открытие подложности документа, Кавеньяк по-прежнему настаивал на виновности Дрейфуса. Это убеждение сблизило его с националистами и разъединило с радикалами. Он вёл упорную борьбу против радикальных кабинетов Вальдек-Руссо и Комба, но роль его была совершенно ничтожна; дело Дрейфуса нанесло ему непоправимый удар.

С 1892 года был одним из кандидатов на пост президента; после 1898 об этом не могло быть и речи. Умер в коммуне Фле, департамент сарта, Франция, 25 сентября 1905 года.

Библиография

Кавеньяк издал: книгу «L'ètat et les tarifs de chemin de fer» (1883); историческую монографию «Formation de la Prusse contemporaine» (1891).

Образ в кинематографе

В фильме «Жизнь Эмиля Золя» (1937) роль Жака Кавеньяка сыграл Монтегю Лав.

1853

Генрих Ламмаш (немецкое имя — Heinrich Lammasch)

австро-венгерский и австрийский государственный и общественный деятель, последний министр-президент Цислейтании. Выдающийся юрист, специалист по уголовному, государственному и международному праву. Был известен как убежденный пацифист и сторонник нейтралитета Австрии.

Карьера до Первой мировой войны

Родился в Зайтенштеттене, в семье нотариуса Генриха (1823—1865) и Анны Ламмаш, урожденной Шауенштейн (1829—1891). Вскоре после рождения сына семья переселилась в Винер-Нойштадт, а затем в Вену. Изучал юриспруденцию в Венском университете. В 1876 году получил степень кандидата юридических наук. Несколько месяцев провел в Германии, Франции и Великобритании. С 1879 года — доцент юридического факультета Венского университета, специалист по уголовному праву. С 1882 года — профессор. В 1885 году приглашен заведующим кафедрой уголовного права, философии права и международного права Инсбрукского университета. В 1889 году вернулся на работу в Венский университет. Сфера главных научных интересов Ламмаша — догматика уголовного права, право выдачи и право убежища. В 1899 и 1907 годах консультант австро-венгерской делегации на Гаагских мирных конференциях. С 1899 года член Постоянной палаты третейского суда в Гааге, участвовал в разрешении международных споров. Трижды избирался председателем Палаты. Являлся юридическим консультантом эрцгерцога Франца-Фердинанда. В 1899 году приглашен императором Францем-Иосифом в Палату господ (Heerenhaus) парламента Цислейтании. В 1906—1912 годах работал над проектом нового австрийского уголовного права (который, однако, не был утвержден). Проявил себя как умеренный консерватор, выступал против всеобщего избирательного права, введенного в Цислейтании в 1907 году.

Война

Перед войной выступал за разрыв союза с Германией и сближение с Антантой. Начавшуюся войну вначале рассматривал как оборонительную, отвергая захватнические притязания австро-венгерской монархии. Затем был членом движения в защиту мира; генеральный штаб требовал его ареста. Считал, что после окончания войны преступления австро-венгерской армии против мирного населения должны стать предметом международного преследования. В июле 1917 года рассматривался в качестве кандидата на пост министр-президента. Поставил условием вступления в должность уступку Германией Франции Эльзас-Лотарингии и заключение сепаратного мира с противником. Под давлением министра иностранных дел Оттокара фон Чернина и Германии его кандидатура была отклонена. В октябре 1917 — феврале 1918 года в австро-венгерской элите активно обсуждалась возможность заключения мирного соглашения с Антантой, Ламмаш выступал в качестве одного из лидеров «партии мира». Взаимодействовал с пацифистской группой, сформировавшейся вокруг предпринимателя Юлиуса Майнля. В опубликованном в 1917 году меморандуме, посвященном международному праву после войны, требовал создания международной организации, во многом перекликаясь с идеями президента США Вудро Вильсона о создании Лиги Наций. Предпринимал попытки установить контакты с Вильсоном через швейцарского священника-пацифиста Георга Геррона, однако потерпел неудачу.

«Министерство ликвидации»

27 октября 1918 года Ламмаш назначен императором Карлом I министр-президентом Цислейтании вместо барона Макса Гусарека фон Гейнлейна. Назначением известного пацифиста главой правительства Австрия стремилась подать внешнему миру сигнал о готовности завершить войну. Венская газета Neue Freie Presse немедленно назвала нового министр-президента «ликвидатором старой Австрии» («Liquidator des alten Österreich»). С 30 октября австрийским государством фактически начало руководить другое правительство — сформированный Временным национальным собранием Германской Австрии кабинет Карла Реннера; в других частях империи начали собственные формироваться национальные органы власти. 9 октября отрекся от престола германский имератор Вильгельм II. В этот же день правительство Ламмаша провело два заседания, посвященные обсуждению будущего государственного устройства Австрии, в которых в качестве представителей Германской Австрии принимали участие Карл Реннер и Зейц, Карл. Предполагалось провозглашение императора нового государства. Однако на следующий день, 10 октября, Реннер внес во Временное национальное собрание предложение о провозглашении республики. Ламмаш вступил в переговоры с императором и императрицей Зитой. 11 октября объявлено заявление императора о том, что он «отстраняется от управления государством» (позднее Карл утверждал, что сделал заявление под давлением и ни в коем случае не отказался бы на долгий строк от прав суверена). 12 октября в Австрии провозглашена республика.

Австрийская республика

После окончания войны Ламмаш принимал участие в выработке Устава Лиги Наций. В качестве эксперта принимал участие в работе австрийской делегации при выработке Сен-Жерменского мира. Выступал за создание независимой «Восточно-альпийской республики» в Южном Тироле, на который предъявила претензии Италия. В противовес движению к объединению с Германией выступал за сохранение Австрии в качестве нейтрального госудаства. Умер в Зальцбурге от апоплексического удара 6 января 1920 года. Одним из немногих свидетелей похорон стал Стефан Цвейг, который описал их как «скудные и печальные» («ärmlich und traurig»). В 1957 году останки Ламмаша перенесены в фамильный склеп в Бад-Ишле. Сочинения: Grundriss des österreichischen Strafrechts. Duncker & Humblot, Leipzig 1899; Die Fortbildung des Völkerrechts durch die Haager Konferenz. Eigenverlag, Wien 1900; Die Rechtskraft internationaler Schiedssprüche. Aschehoug, Kristiania 1913; Das Völkerrecht nach dem Kriege. Aschehoug, Kristiania 1917; Der Friedensverband der Staaten. Der Neue Geist, Leipzig 1919; Der Völkerverbund zur Bewahrung des Friedens. 1919; Europas elfte Stunde. 1919; Woodrow Wilsons Friedensplan. 1919; Völkerbund oder Völkermord. 1920. Литература: Dieter Köberl: Zum Wohle Österreichs. Feuilleton zum 90. Todestag Heinrich Lammaschs. In: Die Furche, Nr. 7/2010, 18. Februar 2010, S. 13. (Online: PDF, 1 S. auf der Website des Austria-Lexikon.); Dieter Köberl: Festschrift zur Enthüllung einer Gedenktafel am Geburtshaus von Heinrich Lammasch in Seitenstetten am 20. April 2008. Hrsg. von: Verein der Altseitenstettner, Stift Seitenstetten, Marktgemeinde Seitenstetten, 2008 (Online: PDF; 901 KB); Gerhard Oberkofler: Neutralität «zum Wohle Österreichs selbst und der Erhaltung des europäischen Friedens». Ein Grundgedanke von Heinrich Lammasch. In: Mitteilungen der Alfred Klahr Gesellschaft, Nr. 3/2005 Gerhard Oberkofler, Eduard Rabofsky: Heinrich Lammasch (1853—1920). Notizen zur akademischen Laufbahn des großen österreichischen Völker- und Strafrechtsgelehrten. Archiv der Leopold-Franzens-Universität, Innsbruck 1993; Stephan Verosta: Theorie und Realität von Bündnissen. Heinrich Lammasch, Karl Renner und der Zweibund (1897—1914). Europa-Verlag, Wien 1971. ISBN 3-203-50387-6.

1853

Владимир Николаевич Миклуха

российский морской офицер, капитан 1-го ранга, герой Цусимского сражения. Во всех документах Владимир Николаевич имел фамилию «Миклуха». В послужных списках, наградных документах, прижизненных справочниках (например, «Весь Петербург») и т. д. — он «Миклуха». Даже на мемориальной доске в храме Спас-на-Водах (Храм-памятник погибшим в Цусимском сражении) он именовался фамилией «Миклуха». Фамилию «Миклухо-Маклай» стали ему приписывать уже после смерти по аналогии со старшим братом, у которого вторая часть фамилии появилась после путешествия в Австралию. Предки его — малороссийские дворяне. Относительно своего происхождения Миклухо-Маклай, старший брат Владимира Николаевича, сделал заметки на полях рукописи очерка о своей жизни и путешествиях, который ему представил для ознакомления Э.С.Томассен: «Мои предки родом из Украины, и были запорожскими казаками с Днепра. После аннексии Украины Степан, один из членов семьи, служил сотником (высшее казачье офицерское звание) под командованием генерала графа Румянцева и отличился при штурме турецкой крепости Очаков, указом Екатерины II было дано дворянское звание.» Потомственный дворянин Санкт-Петербурга, предками его были малороссийские дворяне. 30 сентября 1868 — Принят воспитанником в Морской корпус. 28 апреля 1869 — Принят на действительную службу. 28 апреля 1872 — Гардемарин. 21 ноября 1872 — Приписан к 4-му флотскому экипажу. 11 сентября 1873 — Мичман. 11 ноября 1875 — Прикомандирован к Гидрографическому департаменту. 3 ноября 1876 — Отчислен в состав 3-го флотского экипажа. 2 декабря 1876 — Переведен во 2-й флотский экипаж Черноморского флота. 1877—1878 — Участвовал в русско-турецкой войне на вспомогательных крейсерах «Аргонавт» и «Владимир». 20 июля 1877 — Участвовал в сражении с тремя турецкими броненосцами на пароходе «Аргонавт» у Сулинского горла Дуная. 3 августа 1877 — На пароходе «Владимир» участвовал в транспортных операциях на линии Гудаута-Новороссийск в виду крейсеров неприятеля. 13 января 1878 — Лейтенант. 1 марта 1880 — Уволен со службы с присвоением звания капитан-лейтенанта в отставке. 20 марта 1881 — Вернулся на службу в звании лейтенанта. 24 мая 1881 — Приписан к 7-му флотскому экипажу. 11 июня 1881 — Уволен для службы на коммерческих судах с зачислением по флоту. 22 марта 1888 — Отчислен от службы в Добровольном флоте с зачислением в состав 7-го флотского экипажа. 21 апреля 1888 — Переведен в Черноморский флот. 26 апреля 1888 — Приписан ко 2-му Черноморскому флотскому экипажу. 7 июня 1899 — И. д. старшего офицера на эскадренном броненосце «Екатерина II» 7 апреля 1890 — Командир миноносца «Килия». 16 октября 1890 — И. д. старшего офицера на эскадренном броненосце «Двенадцать Апостолов». 13 января 1891 — Капитан 2-го ранга. 31 января 1891 — Утвержден в должности старшего офицера эскадренного броненосца «Двенадцать Апостолов». 11 января 1892 — Зачислен в состав 34-го флотского экипажа. 24 мая 1892 — Председатель экипажного суда. 27 мая — 2 ноября 1895 — Командир броненосца береговой обороны «Новгород». 11 ноября 1895 — 7 сентября 1897 — Командир канонерской лодки «Кубанец». В результате несчастного случая на охоте потерял пальцы правой руки. 17 апреля 1898 — Капитан 1-го ранга. 16 сентября 1898 — Переведен в Балтийский флот. 23 сентября 1898 — Приписан к 18-му флотскому экипажу. 11 января 1900 — Председатель приемной комиссии при экипажном и артиллерийском магазинах Санкт-Петербургского порта. 6 октября 1900 — Вр. и. д. исполняющего обязанности командира 18-го флотского экипажа. 14 января — 10 января 1902 — Командир броненосца «Не тронь меня». 22 октября 1901 — Исполняющий обязанности заведующего 1-м флотским экипажем. 19 декабря 1901 — 24 октября 1902 — Командир плавучей батареи «Первенец». 15 сентября 1902 — Командир 1-го флотского экипажа. 31 октября 1902 — Вступил в командование броненосцем береговой обороны «Адмирал Ушаков». ноябрь 1904 — Отчислен с корабля как выполнивший требования морского ценза по командованию судами 1 ранга. декабрь 1904 — 28 мая 1905 — Командир броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков». Во время Цусимского сражения броненосец «Адмирал Ушаков» получил пробоину в носовой части, из-за чего не смог поддерживать достаточно высокий ход и в ночь с 27 на 28 мая отстал от эскадры. 28 мая, будучи перехвачен японскими броненосными крейсерами «Ивате» и «Якумо», отказался сдаться и вступил в неравный бой. Из-за сильного износа орудий (корабль служил на Балтике в Учебно-артиллерийском отряде, и его пушки использовались для подготовки комендоров) последние потеряли дальнобойность и точность. Не достигнув за примерно 40-минутный бой ни одного попадания в противника, но получив ряд дополнительных повреждений, по приказу В.Н.Миклухи корабль был затоплен. Сам командир скончался в воде от потери крови и переохлаждения. Точных данных об обстоятельствах смерти командира капитана 1-го ранга Миклухи не имеется: кто видел его бросавшимся в воду последним с «Ушакова», кто плававшим на спасательном круге, но уже мёртвым, кто утверждает, что его не подобрали за неимением места на шлюпках. По словам японских газет, Миклуха сам отказался от помощи и указал на гибнувшего рядом матроса. Всего из команды броненосца погибли 7 офицеров (в том числе и командир), 3 кондуктора и 84 унтер-офицера и матроса. На второй день боя, 28 мая 1905 г., японские суда окружили «Ушакова». К тому времени Небогатов со всем своим отрядом (пять броненосцев и один крейсер) уже сдался в плен. Японцы подняли перед «Ушаковым» сигнал: «Предлагаем сдаться. Адмирал Небогатов с командой сдался». Миклухо-Маклай, разобрав начало сигнала, воскликнул: «Ну, а дальше и разбирать нечего! Долой ответ! Открывайте огонь!» — В.П.Костенко. На «Орле» в Цусиме. — Ленинград: Судпромгиз, 1955.

Участие в народовольческом движении

Был участником морского кружка Военной организации партии «Народная воля» в Кронштадте. Ранее, будучи юнкером Морского училища участвовал вместе с товарищами по училищу Н.Е.Сухановым и Ф.Н.Юрковским в революционном кружке, который маскировался под названием «Китоловное общество», а в 1874 г., после окончания училища, вместе с гардемарином Серебренниковым П.И. распространял нелегальную литературу и намеревался оставить военную службу, чтобы примкнуть к «хождению в народ». Отличия: Бронзовая медаль в память о войне 1877—1878 годов (29 апреля 1878); Орден Святого Станислава III степени (10 сентября 1879); Орден Святой Анны III степени (13 января 1883); Орден Святой Анны II степени (18 декабря 1896); Орден Святого Владимира IV степени с бантом за 25 лет службы в офицерских чинах (11 октября 1899); Подарок с вензельным изображением Высочайшего Имени (19 декабря 1901); Прусский орден Красного орла II степени (25 августа 1902); В ноябре 1910 г. бывший штурман броненосца капитан-лейтенант Е.А.Максимов возбудил ходатайство о награждении В.Н.Миклухи орденом Святого Георгия IV степени за бой 28-го мая, но оно не было удовлетворено. Однако позднее, в 1914 г., один из новейших эсминцев дивизиона, названого в часть героев морских сражений — получил имя в честь В.Н Миклухи.

Миклуха Михаил (сидит), Владимир и его супруга Юлия (1883)

Семья

Отец: Николай Ильич Миклуха (1818—1858) — российский инженер-путеец, потомственный малороссийский дворянин. Строитель Николаевской железной дороги и первый начальник Московского вокзала. Мать: Екатерина Семёновна Беккер — дочь героя Отечественной войны 1812 года полковника Семёна Беккера. Братья: Старший брат — известный российский учёный и путешественник Николай Миклухо-Маклай; Младший брат — геолог и народоволец Михаил Миклуха. Супруги: 1-й брак — Хренова, Юлия Николаевна (умерла 10 января 1896 от туберкулёза); 2-й брак (4 июня 1899) — Юшкевич, Антонина, вдова дворянина Иуль. Дружеские связи: Дружил с Ф.К.Дриженко, с которым вместе стажировался в Пулковской обсерватории. Память: Эскадренный миноносец «Капитан I ранга Миклухо-Маклай» (с 18 декабря 1918 года — «Спартак»); Персонаж романа А.С.Новикова-Прибоя «Цусима».

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |