-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109519

Комментариев: 6802

Написано: 117992

Записей: 109519

Комментариев: 6802

Написано: 117992

20 мая родились... |

1178

Томас (Тома, Томмазо) I Савойский (итальянское имя — Tommaso I di Savoia; французское имя — Thomas I de Savoie)

граф Савойский с 1189 года, князь Пьемонта. Был сыном Гумберта III Счастливого, графа Савойского и Беатрисы де Макон. После смерти отца, в возрасте 11 лет, Томас стал правителем Савойи. Опекуном и регентом при нём был назначен Бонифаций де Монферрат, под влиянием которого был заключен союз с Гибеллинами. В старшем возрасте Томас поддерживал императора Фридриха II против папства, и был назначен имперским викарием. Он расширил свои владения, присоединив Бюже, Во и Пьемонт и получил титул князя Пьемонтского. В 1232 году он выбрал Шамбери столицей. Томас не смог сохранить территориальные приобретения, земли были поделены между его сыновьями, и только в 1418 году его потомку Амадею VIII удалось объединить их заново. Умер 6 марта 1233 года. Жена: с мая 1196 года Маргарита Женевская, дочь Гийома I Женевского, графа Женевы и Во. В этом браке родилось 15 детей: Амадей IV (1197—1253), граф Савойский; Гумберт (1198—1223); Беатриса (1198—1266); муж: с 1219 года Раймунд Беренгер IV (V) (1199—1245), граф Прованса; Томас II (1199—1259), князь Пьемонта; Аймон (умер в 1237/1242), сеньор Шабле; Гильом (умер в 1239), епископ Валанса (1226—1238), епископ Льежа (1238—1239); Бонифаций, настоятель Нантюа; Амадей (умер в 1268) епископ Мориена (1230—1268); Пьер II (1203—1268), граф Савойский; Филипп I (1207—1285), архиепископ Лиона и епископ Валанса (1246—1267), затем граф Савойский; Бонифаций (1207 — 14 июля 1270), епископ Беле (1232—1241), архиепископ Кентерберийский (1246—1267); Алиса, аббатиса; Агата, аббатиса; Маргарита (1212—1270); муж: с 17 июня 1218 Гартман IV (умер 27 ноября 1264), граф фон Кибург; Авита; муж: с 1237 Болдуин де Редверс (умер в 1262), 7-й граф Девон.

1315

Бонна (также Бона или Йитка) Люксембургская (французское имя — Bonne de Luxembourg; чешское имя — Jitka Lucemburská)

герцогиня Нормандии, графиня Анжу и Мэна в 1332 — 1349 годах, дочь Иоанна I Люксембургского, графа Люксембурга, короля Чехии и Польши. Бонна была супругой наследника французского престола, в последующем короля Франции Иоанна II Доброго, и матерью короля Франции Карла V. По рождению принадлежала к династии Люксембургов, по замужеству — к династии Валуа. Известна также как Бонна Богемская, на родине — в Чехии — как Йитка Люксембургская. Родилась в Праге, была второй дочерью Иоганна Люксембургского, также известного как Иоанн Слепой — графа Люксембурга, короля Чехии, титулярного короля Польши и его первой супруги королевы Елизаветы Богемской. При рождении получила чешское имя Йитка (чешское имя — Jitka), в западноевропейских источниках передаваемое как Юдифь или Ютта (Jutta). Внучка императора Священной Римской империи Генриха VII, старшая сестра богемского принца Вацлава, ставшего впоследствии, уже после её смерти, императором Священной Римской империи Карлом IV. В детстве была помолвлена с наследником польского престола, будущим королём Польши Казимиром III, однако в 1322 году помолвка была расторгнута. В контексте военно-политического сближения Иоанна Люксембургского с королём Франции Филиппом VI, произошедшего в конце 1320-х — начале 1330-х годов, была достигнута договоренность о браке Йитки с наследником французского престола Иоанном, имевшим к тому времени титулы герцога Нормандского, графа Анжуйского и Мэнского — который был младше богемской принцессы на четыре года. Первоначально Иоанну прочили в жёны сестру короля Англии — Элеонору Вудсток, которая должна была принести в приданое земли в Гиени. Однако французский король сделал окончательный выбор в пользу своего нового союзника. Сумма приданого составляла 120 000 флоринов. Непосредственно перед свадьбой чешское имя невесты было изменено на Бонна (французское имя — Bonna, буквально — хорошая). В европейской историографии также встречается латинский вариант её имени — Бона (латинское имя — Bona). Свадьба семнадцатилетней богемской принцессы и тринадцатилетнего французского наследника состоялась 28 июля 1332 года во французском городе Мелён (французское название — Melun, в настоящее время — юго-восточный пригород Парижа), в местном соборе Нотр-Дам в присутствии около 6 000 гостей. Торжествам был придан особый размах (продолжались два месяца) с учётом того, что вскоре после бракосочетания Иоанн был посвящён в рыцари. Рождение первенца — будущего короля Франции Карла Пятого — состоялось только 21 января 1338 года, однако в последующем Бонна рожала практически ежегодно. В итоге в браке родилось 11 детей. Две дочери — Агнесса и Маргарита умерли до достижения совершеннолетия, а две другие — в младенчестве. Дети Бонны Люксембургской: Бланка (1336—1336); Карл V Мудрый (21 января 1338 — 16 сентября 1380); Екатерина (1338—1338); Людовик I Анжуйский (23 июля 1339 — 20 сентября 1384); Жан Беррийский (30 ноября 1340 — 15 июня 1416); Филипп II Смелый Бургундский (17 января 1342 — 27 апреля 1404); Жанна Французская (24 июня 1343 — 3 ноября 1373); Мария Валуа (12 сентября 1344 — октябрь 1404); Агнесса (1345—1349); Маргарита (1347—1352); Изабелла Валуа (1 октября 1348 — 11 сентября 1372). Бонна имела репутацию покровительницы искусств. Фаворитом герцогини был, в частности поэт и композитор Гийом де Машо (французское имя — Guillaume de Machaut), бывший секретарь её отца. Умерла 11 сентября 1349 года от бубонной чумы во время пандемии, известной как «Чёрная смерть», в аббатстве Мобюиссон, где и была похоронена.

Аббатство Мобюиссон — место кончины и захоронения Бонны

Через полгода после смерти Бонны, в феврале 1350 года, Иоанн женился вторично — на Жанне, дочери графа Гийома XII Овернского, а ещё через полгода, в сентябре 1350 года, был коронован на французский престол под именем Иоанна II. Спустя несколько лет Бонна упоминается в «Обвинительном заключении в отношении Робера Ле Кока, епископа Лаонского». Согласно пункту 18 этого документа, епископ Лаонский «из-за жуткой ненависти к королю [Иоанну]» утверждал, среди прочего, что последний «убил свою жену». У историков нет причин сомневаться в естественной смерти Бонны, но отношения между супругами, видимо, были прохладными, так как Иоанн был слишком увлечён своим фаворитом Карлом де Ла Серда. Уже после смерти жены, в ноябре 1350 года, Иоанн приказал казнить без суда и следствия коннетабля Рауля де Бриенна. Возможно, Бриенн погиб из-за слухов о его любовной связи с Бонной.

Иллюстрированная страница из псалтыря Бонны Люксембургской.

Наиболее известной исторической реликвией, связанной с Бонной Люксембургской, является изготовленная специально для неё молитвенная книга — псалтырь и часослов. В соответствии с наиболее распространённым мнением, книга создана известным французский мастером середины XIV века Жаном Лануаром (французское имя — Jean Le Noir), вероятно, при участии дочери и учеников. Среди иллюстраций книги не только классические библейские сюжеты, но и изображения Бонны, её мужа Иоанна и других исторических личностей. Псалтырь выполнен в модной в тот момент технике иллюминирования. Книга хранится в Нью-Йоркском Музее Изящных Искусств Метрополитен. Бонна Люксембургская упоминается в произведениях Мориса Дрюона, в частности, в романе «Когда король губит Францию». Она также вскользь упомянута в романе Дрюона «Лилия и лев»:

«Летом 1332 года Филипп VI оженил своего старшего сына Иоанна, герцога Нормандского, на дочери короля Богемии Бонне Люксембургской. «Ах, так вот почему Иоганн Люксембургский велел своему родичу выставить меня из Брабанта, — решил Робер, — вот какой ценой оплатили его услуги!» По рассказам очевидцев, празднества в честь этого бракосочетания, состоявшегося в Мелене, пышностью своей превосходили все пиры и торжества, бывавшие доселе.

Морис Дрюон «Лилия и Лев»»

Литература: Jean François Dreux du Radier. Memoires historiques, et anecdotes sur les Reines et Regentes de France. — Paris, 1825. — Vol. 3; Морис Дрюон. Когда король губит Францию. — Mосква: Эксмо, Домино, 2009. — 400 страниц — (Проклятые короли). — 5000 экземпляров — ISBN 978-5-699-33464-3; Морис Дрюон. Лилия и Лев. — Mосква: Эксмо, Домино, 2010. — 496 страниц — (Проклятые короли). — 5000 экземпляров — ISBN 978-5-699-46044-1. Источники: Kings оf Bohemia (Luxembourg). Foundation for Medieval Genealogy.

1364

Генри Перси ( также прозванный Гарри Хотспур «Горячая Шпора», Henry Hotspur Percy)

английский рыцарь и военачальник, старший сын Генри Перси, 4-го барона Перси из Алнвика (позже — 1-го графа Нортумберленда). Его матерью была Маргарет Невилл, дочь Ральфа Невилла, 2-го барона Невилла де Раби, и Алисы де Одли. «Горячей Шпорой» его прозвали, предположительно, за вспыльчивый нрав. Генри участвовал в войнах против Франции и Шотландии. В 1378 году он под командованием отца участвовал в осаде и захвате Берика, а в 1388 году командовал двумя рейдами на Булонь. В 1388 году Генри был посвящён в рыцари ордена Подвязки. В том же году, когда шотландская армия осадила Ньюкасл-апон-Твид под командованием графа Джеймса Дугласа, на выручку осаждённым прибыл Генри Перси. 5 августа 1388 года Генри командовал английской армией в битве при Оттерберне, в которой убил Джеймса Дугласа, командовавшего шотландцами. Однако в итоге битва была проиграна, а сам Генри попал в плен, откуда был выкуплен в 1389 году королём Англии Ричардом II. После освобождения из плена Генри Перси выполнял обязанности хранителя Карлайла и западных марок, а в 1391 году был отправлен во Францию, где организовывал из Кале рейды на французскую территорию. В 1393—1395 годах Генри выполнял обязанности губернатора Кале. С 1398 года Генри снова участвовал в войне против Шотландии. Когда в 1399 году в Англии вспыхнуло восстание против короля Ричарда II, которое возглавлял граф Дерби Генри Болингброк, предъявивший права на английскую корону, Генри Перси вместе с отцом перешел на сторону претендента. В итоге граф Дерби был провозглашён королём Англии под именем Генриха IV. В качестве награды Генри Перси стал констеблем замков Флинт, Конви, Честер, Карнарвон и Денби, а также был назначен юстициарием Северного Уэльса. В Уэльсе он воевал против валлийцев, где захватил Мерионет, Конви и Кэрнафон. Позже Генри Перси вновь отправился на границу в Шотландии, где он внёс значительный вклад в победу английской армии в битве при Хомилдон-Хилле. В этой битве он захватил в плен графа Арчибальда Дугласа, который командовал шотландцами.

Однако вскоре Генри поссорился с королём Англии. Поводом послужило то, что Генрих IV отказался оплатить его издержки во время войны. Возмущённый Генри Перси отпустил Арчибальда Дугласа без выкупа, из-за чего король объявил его предателем. В итоге Генри Перси вместе с отцом и дядей, Томасом Перси, графом Вустера в июле 1403 года присоединились к восстанию Оуайна Глиндура. Однако Генри был убит в битве при Шрусбери против королевской армии 21 июля 1403 года. Тело Генри Перси похоронили в Уинчестере, однако через 2 дня его выкопали и выставили в Шрусбери на всеобщее обозрение, а отрубленную голову Генри вывесили на воротах Йорка. Жена: с до 10 декабря 1379 года Элизабет Мортимер (12 февраля 1371 — 20 апреля 1417), дочь Эдмунда Мортимера, 3-го графа Марч. Дети: Элизабет Перси (около 1390 — 26 октября 1437); 1-й муж: с около 1404 Джон Клиффорд (ок. 1388 — 13 марта 1422), 7-й барон де Клиффорд с 1391; 2-й муж: Ральф Невилл, 2-й граф Уэстморленд; Генри (3 февраля 1393 — 22 мая 1455), 2-й граф Нортумберленд с 1414. После смерти мужа Элизабет Мортимер вышла замуж вторично. Её мужем стал Томас де Камойс (ок. 1360 — 28 марта 1421), 1-й лорд Камойс с 1383 года. Генри Перси является одним из персонажей исторических хроник Уильяма Шекспира «Король Ричард II» и «Король Генрих IV». Литература: Устинов В.Г. Столетняя война и Войны Роз. — Москва: АСТ: Астрель, Хранитель, 2007. — 637 страниц — (Историческая библиотека). — 1500 экземпляров. — ISBN 978-5-17-042765-9; Walker Simon. Percy, Sir Henry (1364–1403) // Oxford Dictionary of National Biography. — Oxford: Oxford University Press, 2004—2014.

1444

Донато Браманте ((Donato Bramante; настоящее имя — Паскуччо д’Антонио, Pascuccio d’Antonio detto il Bramante)

итальянский архитектор, основоположник и крупнейший представитель архитектуры Высокого Возрождения. Его самой известной работой является главный храм западного христианства — базилика Святого Петра в Ватикане. Родился в Монте Асдруальдо (сейчас это Ферминьяно). Юность он провёл в Урбино, где испытал влияние художников Пьеро делла Франчески и Лучано Лаураны. Начинал как живописец. В 1476 г. был приглашен в этом качестве в Милан ко двору герцога Лодовико Моро, где встретился с Леонардо да Винчи, чьи идеи в области градостроительства оказали на него большое влияние. Миланский период Браманте длился двадцать лет. Он возвёл несколько зданий, например, алтарную часть церкви Санта-Мария-делле-Грацие. С 1499 г. после захвата Милана французскими войсками переехал в Рим. Здесь искусство Браманте приобрело классическую чистоту и монументальность. Наибольшей пластической цельности он достиг в маленькой часовне-ротонде Темпьетто (1502) во дворе монастыря Сан-Пьетро ин Монторио. При папе Юлии II стал главным папским архитектором; с 1503 г. вёл по поручению Юлия II обширные работы в Ватикане (двор Сан-Дамазо и двор Бельведера).

Спроектировал и начал строить главный храм Рима — собор Святого Петра в Ватикане (с 1505 г.) и успел возвести храм до высоты арок. Умер в Риме 11 марта 1514 года. Творчество Браманте — одна из вершин архитектуры Возрождения. В комплексе Ватиканского дворца находятся две постройки Браманте — дворы Бельведера (1503—1545) и Сан Дамазо (около 1510). Другие выдающиеся работы Браманте — круглый храм Темпьетто во дворе монастыря Сан Пьетро ин Монторио (1502), внутренний дворик церкви Санта-Мария-делла-Паче и фасад палаццо Канчеллерия (1499—1511), одного из наиболее изысканных ренессансных дворцов в Риме. Миланский период: Санта Мария прессо Сан-Сатиро (его первая архитектурная работа) (1482-1486). Представляет собой перестройку и переоформление здания, сооруженного в IX веке. Комплекс включает в себя короткую Т-образную в плане трехнефную перекрытую цилиндрическими сводами церковь и восьмигранную сакристию у правой ветви трансепта. Пространство средокрестия перекрыто полусферическим куполом на парусах и низком барабане.

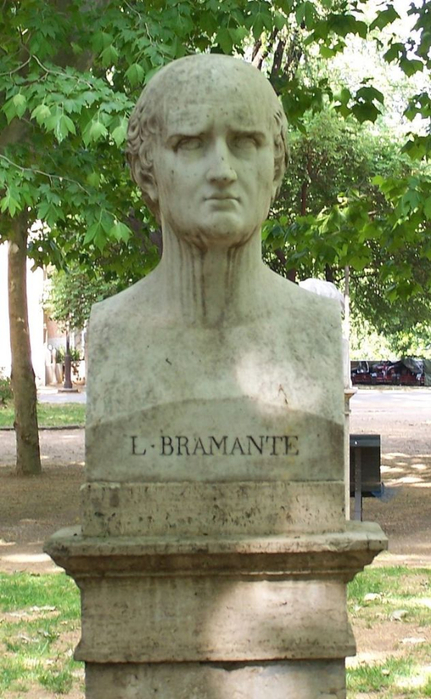

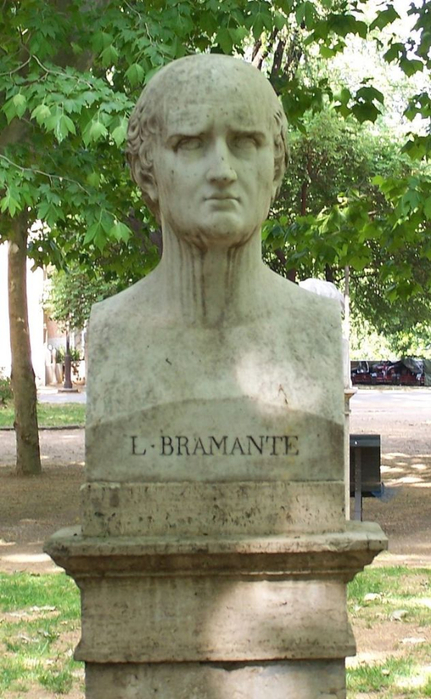

Памятник Браманте на вилле Медичи.

Все основные конструктивно-архитектурные элементы купола заимствованы у Брунелески, он является как бы дальнейшей проработкой купола капеллы Пацци. Внутри купол церкви Санта Мария прессо Сан-Сатиро представляет кессонированную сферическую поверхность с круглым световым окном посередине; Собор в Павии. (1488). Браманте — один из строителей; Санта-Мария-делле-Грацие (1492-1497). Браманте занимался перестройкой церкви. Ему принадлежит лишь общая идея, и он лично построил лишь хоры, огибающие купол снаружи и основную часть здания без купола.

Главный характерный прием — ступенчатое расположение отдельных частей здание, что еще сильнее выявляет купол — композиционный центр здания. Именно Браманте построил при этой церкви трапезную, где впоследствии Леонардо да Винчи написал свою «Тайную Вечерю». Римский период: Санта-Мария-делла-Паче (1500—1504). Композиция делится на два яруса. Первый ярус — аркада, второй — открытый портик, где столбы чередуются со свободностоящими колоннами. Исчезает тяготение к декоративности и полихромии. Нет архивольтов; Палаццо делла Канчеллерия (1499—1511). Фасад очень длинный, рустованный с имитацией клееной кладки. Композиция делится на три яруса, почти лишенные декора. Первые два яруса — аркады с колоннами тосканского ордера, третий ярус — пилястры. Колонны нижнего яруса темнее по цвету, чем колонны верхнего; Двор Бельведер. (1505). Не осуществлен. Предполагался единым ансамблем с террасной организацией пространства на единой оси; Сан да Маза (1510); Темпьетто (Часовня — ротонда; «Маленький храмик»; Три основных ступеньки; крипта); Собор Святого Петра. (1506—1514). В основе плана Браманте лежал равноконечный греческий крест. В углах должны были располагаться четыре купольные капеллы, а по углам внешнего объема четыре колокольни. Композиция предполагалась центрально-осевая и строго симметричная. Ко времени смерти Браманте были возведены лишь четыре средних пилона и часть южной стены. В честь Браманте назван кратер на Меркурии. Библиография: Бартенев И.А. Зодчие итальянского Возрождения. — Москва, 1965; Всеобщая история архитектуры. — Том 5. — Москва, 1967.

1470

Пьетро Бембо (итальянское имя — Pietro Bembo)

итальянский гуманист, кардинал и учёный. Пьетро Бембо родился в Венеции в знатной патрицианской венецианской семье, его первым учителем был его отец Бернардо, придерживавшийся гуманистических традиций и занимавший высокие должности в Венецианской республике. С 1478 г. он проживает с семьёй во Флоренции. Пьетро хорошо удавались языки, он быстро выучил тосканский диалект, позднее латынь и греческий язык в Мессине у знаменитого знатока греческой культуры того времени Константино Ласкариса. Пьетро принял духовный сан, посвятил себя однако науке и жил в Ферраре, Урбино и Риме, где стал выдающимся членом академии ученых Альда Мануция. В 1513 г. Бембо стал секретарём папы Льва Х, на время понтификатов Адриана VI и Клемента VII вернулся в Падую, где жила его возлюбленная Морозина. До своей смерти в 1535 г. Морозина родила Бембо троих детей, однако он так и не женился на ней, не желая отказываться от своих прибыльных церковных должностей. В 1529 г. Пьетро Бембо становится историографом Венецианской республики, а с 1530 г. руководил библиотекой Святого Марка. В 1539 г. получил титул кардинала и епископство Губбио в 1541 г. Кардинал Пьетро Бембо благодаря своему разностороннему образованию считался долгое время кандидатом в папы. В обширном литературном наследии Бембо (трактаты, письма, диалоги, история Венеции с 1487 по 1513 г., стихи) самыми прославленными оказались «Азоланские беседы» — диалоги на итальянском языке в прозе и стихах.

Впервые изданные в 1505 г., «Азоланские беседы», над которыми Бембо продолжал работать и в последующие годы, многократно переиздавались (в XVI в. было более двадцати их публикаций) и получили широчайшую известность. Своё сочинение Бембо посвятил знаменитой Лукреции Борджиа, возможно, вдохновившей его на создание «Азоланских бесед». В них сказывается сильное воздействие неоплатонической философии любви и красоты: акцент ставится на божественном происхождении красоты, на постепенной трансформации чувственной любви в духовную. Бембо выступал и как теоретик проблемы формирования итальянского языка. В трактате «Рассуждения в прозе о народном языке» (1525 г.) он отстаивал преимущества тосканского диалекта, в котором видел основу литературной итальянской речи, и призывал обращаться к языку Петрарки и Боккаччо. В стиле Петрарки написаны и многие лирические стихи Бембо, ставшего родоначальником поэзии петраркизма. Почитатели лирики великого поэта в Италии и за её рубежами — в Англии, Франции, Польше, Далмации — культивировали стиль Петрарки, размеры стихосложения, но особенно — гамму любовных чувств, дополняя её идеализированными схемами в духе философии неоплатонизма. Умер в Риме 18 января 1547 года.

1537

Джероламо Фабриций из Аквапенденте (латинизированное - Fabricius Hieronymus; Джеронимо Фабрицио; Girolamo Fabrici d'Acquapendente)

итальянский анатом и хирург. Родился в Аквапенденте. Изучал медицину в Падуанском университете, где после смерти своего учителя Г.Фаллопия занял кафедру анатомии (с 1565 профессор). Основные труды по эмбриологии, анатомии и сравнительной анатомии. В 1603 описал венозные клапаны, способствующие движению крови к сердцу. В 1618 описал выпячивание клоаки у птиц (т. н. фабрициева сумка). Продолжая традиции А. Везалия, в своих трудах основывался только на опыте изучения человеческих трупов. Был учителем У.Гарвея. Умер в Падуе 21 мая 1619 года. Сочинения: Opera chirurgica..., Patavii, 1641; Opera omnia anatomica et physiologica..., Lipsiae, 1687.

1540

Гаспаро да Сало (Gasparo da Salò; настоящее имя — Гаспаро Бертолотти, Bertolotti).

итальянский мастер смычковых инструментов. Родился в Сало, в семье скрипичных мастеров. В 1565 открыл собственную мастерскую и школу при ней в Брешие. Инструменты Гаспаро да Сало обладают высоким качеством звучания (особенно альты и контрабасы). Среди учеников - Дж.П.Маджини, а также сын - Франческо Гаспаро да Сало (1565-между 1616 и 1624), возглавлявший впоследствии мастерскую. Умер в Брешие 14 апреля 1609 года. Мuссhi А.М., Gasparo da Said. La vita e l'opera, Mil., 1940.

1577

Филиппо Медичи (итальянское имя — Filippo de' Medici; или дон Филиппино, Don Filippino)

дон и принц из дома Медичи, единственный сын Франческо I, великого герцога Тосканы. Принц Филиппо родился во Флоренции. Он был седьмым ребёнком и единственным сыном Франческо I, великого герцога Тосканы, и Иоганны Австрийской, эрцгерцогини из дома Габсбургов. По линии отца приходился внуком Козимо I, великому герцогу Тосканы, и Элеоноре Альварес де Толедо, аристократке из дома Альварес де Толедо, состоявшей в родстве с королями Испании. По линии матери был внуком Фердинанда I, императора Священной Римской империи, и Анны Богемской и Венгерской, последней представительнице дома Ягеллонов, правившего королевствами Чехии и Венгрии. Принц Филиппо родился у супружеской четы на тринадцатом году брака и после шести дочерей, четыре из которых умерли в младенческом возрасте. Выжили только Элеонора, будущая герцогиня Мантуи и Монферрато, и Мария, будущая королева Франции. За год до рождения принца любовница великого герцога, Бьянка Каппелло, «родила» великому герцогу бастарда. Позднее выяснилось, что она обманула любовника и выдала за его бастарда ребёнка простолюдинов. Таким образом, принц Филиппо был единственным сыном Франческо I. Рождение законного наследника престола при дворе во Флоренции было встречено с радостью. При крещении он был назван Филиппо в честь двоюродного дяди и крёстного отца Филиппа II, короля Испании. Спустя год после его рождения Иоганна Австрийская умерла во время преждевременных родов и разрыва матки, спровоцированных падением с лестницы. Дон Филиппино, как к нему обращались при дворе, с рождения имел слабое здоровье. Он умер во Флоренции 29 марта 1582 года и был похоронен в капелле Медичи, рядом с могилой матери. На смерть юного принца поэт Антон Франческо Граццини написал эпитафию. Существовала версия о том, что его отравили по приказу всё той же любовницы отца. Сразу после смерти дона Филиппино великий герцог узаконил «своего» бастарда. Гробница принца пострадала во время наводнения в 1966 году. При эксгумации, проведённой в 2004 году, останки дона Филиппино получили рабочее название «Ребёнок в красном костюме», по одежде из красного шёлка, в которой он был похоронен. Анализы останков показали, что принц страдал лёгкой формой гидроцефалии. В галерее Уффици во Флоренции находится портрет принца Филиппо, написанный Джованни Биццелли в 1586 году. На нём живописец изобразил мальчика рядом с матерью, хотя к тому времени она уже была мертва. Единственный прижизненный портрет дона Филиппино, о котором в своих мемуарах упоминает Алессандро Аллори, был написан им в июне — ноябре 1581 года по заказу агента дона Пьетро, дяди маленького принца, который жил в испанском королевстве. Некоторые исследователи считают, что дон Пьетро преподнёс этот портрет в дар королю Филиппу II, крёстному отцу племянника.

1641

Янез Вайкард Вальвазор (словенское имя — Janez Vajkard Valvasor, немецкое имя — Johann Weichard von Valvasor)

словенский дворянин, учёный и писатель, член Королевского общества. Янез Вайкард Вальвазор родился в австрийском городе Лайбахе (ныне Любляна), столице Крайны, и был крещён 28 мая 1641 года. Семья — отец Ерней (Jernej) и мать Анна Мария (в девичестве Равбар, Ana Marija Ravbar) — жила в замке Медия в Излаке. Когда Янезу было 10 лет, его отец умер. В то время он уже ходил в иезуитскую школу в Лайбахе, которую окончил в 1658 году, будучи 17-летним подростком. Он решил не поступать в университет, а учиться у просвещённых людей, путешествуя по Европе. В ходе этого путешествия, которое продолжалось 14 лет, он успел поучаствовать в турецкой войне (1663—1664), побывать во Франции, Италии и Северной Африке, собирая книги, гравюры и монеты. В 1672 году Янез Вайкард женился на Анне Росине Графенвегер (Anna Rosina Grafenweger) и приобрёл замок Богеншперк недалеко от Литии, где написал значительную часть своих трудов. В настоящее время в замке действует музей. В 1678 году Вальвазор устроил в замке типографию и мастерскую по созданию медных гравюр. В 1685 году вновь принял участие в войне с турками, давшей ему возможность познакомиться с Военной границей в Хорватии. Потратив всё состояние на издание книг, Вальвазор был вынужден продать замок вместе с библиотекой и собранием трудов. В 1690 году загребский епископ Александар Игнасие Микулич (Aleksandar Ignacije Mikulić) купил коллекцию трудов Вальвазора, включая 7300 графических изображений и перевёз её в Хорватию. Эта коллекция стала частью библиотеки Загребского архиепископства — Метрополитаны, которая находится на попечении Хорватского государственного архива. Вальвазор был одним из первых учёных, исследовавших карстовые явления. За работу по гидрологии пульсирующего озера Церкница он был избран членом Лондонского королевского общества 14 декабря 1687 года. Основным трудом Янеза Вальвазора является монументальная работа «Слава герцогства Крайна» (немецкое название — Die Ehre deß Herzogthums Crain, словенское название — Slava vojvodine Kranjske), написанная на немецком языке и изданная в 1689 году в 15 томах, которые содержали 3532 страницы, 528 иллюстраций и 24 приложения и давали наиболее полное описание словенских земель того времени. Вальвазор умер в бедности в Кршко 19 сентября 1693 года и был похоронен в семейной могиле в Излаке. Работы: Dominicae passionis icones, 1679, переиздание в 1970; Topographia arcium Lambergianarum, 1679, переиздание в 1995; Topographia Archiducatus Carinthiae modernae, 1681, 1688; Carniolia, Karstia, Histria et Windorum Marchia, 1681; Theatrum mortis humanae tripartitum, 1682; Topographia Archiducatus Carinthiae antiquae & modernae completa, 1688; Opus insignium armorumque, 1687—1688; Die Ehre dess Hertzogthums Crain, 1689.

1664

Андреас Шлютер (немецкое имя — Andreas Schlüter)

немецкий ваятель и зодчий, наиболее яркий и востребованный представитель раннего барокко в Германии. Директор Берлинской академии художеств в 1702-1704 годах. По-видимому, уроженец Гданьска. Сын гамбургского скульптора, переселившегося в Данциг, провел свою юность в этом городе, учился там скульптуре у Д. Заповиуса и довершил свое художественное образование путешествием в Голландию, во время которого пристрастился к нидерландскому стилю барокко. В 1689-1693 годах работал в Польше, большей частью в Варшаве, где создал скульптурное убранство королевского дворца в Вилянове и дворца Красиньских. Ряд его работ находится в Жовкве, поместье Яна Собесского. В 1694 году переместился в Берлин, где разрабатывал интерьеры апартаментов курфюрста и надзирал за строительством Городского дворца в Берлине. Его шедевром считается конный памятник «Великому курфюрсту», ныне перенесённый в Шарлоттенбург, наиболее значительный для того времени конный памятник, созданный в 1696 году (отлит в 1703 году Якоби). В 1697 году Шлютер создал бронзовую статую курфюрста Фридриха III для Кенигсберга. В этих памятниках Шлютер выступает апологетом слагающегося прусского абсолютизма. В статуе великого курфюрста он стремился дать образ грозного и мудрого властелина. Одетый в античный костюм, в пышном парике, правитель Пруссии торжественно восседает на медленно шествующем коне.

Постамент памятника украшен большими декоративными волютами и четырьмя фигурами закованных в цепи рабов, символизирующими победы прусского абсолютизма. Долгое время бытовало мнение, что именно Шлютер создал первоначальный проект Янтарной комнаты. В 1698 году Шлютеру поручили завершить начатую Нерингом постройку и произвести отделку здания берлинского арсенала. В 1699 году Шлютеру поручили руководить сооружением большого королевского дворца по созданному им проекту. К тому времени он был назначен главным архитектором. Берлинский дворец строился долго: начатый задолго до Шлютера, он был фактически закончен только к середине XIX века. Однако внешний вид здания определили именно те его части, которые были созданы Шлютером. Ему принадлежали южный и северный фасады дворца и фасады его внутреннего двора, а также интерьер лестницы и ряд парадных комнат. В 1706 году, из-за интриг своего соперника Эозандера фон Гёте, Шлютер был отстранен от постройки большого дворца, но не лишился должности придворного скульптора и вылепил в 1713 году надгробный памятник Фридриха I. За год до смерти Шлютер принял предложение Петра Первого, 1 мая 1713 года Андреас Шлютер подписал договор с Яковом Брюсом и переехал в Россию строить Санкт-Петербург в чине «директора строительства». Поселился в Летнем дворце, для которого выполнил ряд скульптур и рельефов. Архитектору положили жалованье в пять тысяч рублей в год. В 1714 году благодаря ему Летний дворец обрел свой окончательный, теперешний вид. С его именем также связывают (без достаточных к тому оснований) возведение Монплезира в Петергофе, дворцов Меншикова на Васильевском острове и в Ораниенбауме, а также Кикиных палат. Умер 4 июля 1714 года. Могила Шлютера на Сампсониевском кладбище не сохранилась. Литература: Шлютер, Андреас // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907; Robert Bruck. Schlüter, Andreas // Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Bd. 55. — Lpz.: Duncker & Humblot, 1910. — S. 184—194; Bernd Nicolai. Andreas Schlüter // Neue Deutsche Biographie. — Band 23. — Berlin: Duncker & Humblot, 2007. — S. 111—113; Helmut Börsch-Supan, in: Heinz Ladendorf: Andreas Schlüter. Baumeister und Bildhauer des Preussischen Barock. Leipzig 1997, S. 142—158; Isolde Dautel: Andreas Schlüter und das Zeughaus in Berlin. Petersberg 2001; Edith Fründt (Hrsg.): Andreas Schlüter und die Plastik seiner Zeit. Eine Gedächtnisausstellung anlässlich der 250. Wiederkehr seines Todesjahres. Kat. Ausst. Berlin 1964; Edith Fründt: Der Bildhauer Andreas Schlüter. Leipzig 1969; Guido Hinterkeuser: Das Berliner Schloss. Der Umbau durch Andreas Schlüter. Berlin 2003; Erich Hubala: Das Berliner Schloss und Andreas Schlüter. In: Margarethe Kühn, Louis Grodecki (Hrsg.): Gedenkschrift Ernst Gall. München / Berlin 1965, S. 311—344; Karl Friedrich von Klöden: Andreas Schlüter. Ein Beitrag zur Kunst- und Bau-Geschichte von Berlin. In: Biographien berühmter Baumeister und Bildhauer 1, Berlin und Potsdam 1855; Heinz Ladendorf: Andreas Schlüter. Baumeister und Bildhauer des Preussischen Barock. Leipzig 1997; Eva Mühlbächer, Edith Fründt: Andreas Schlüter und die Plastik seiner Zeit. Berlin 1964; Paul Ortwin Rave: Andreas Schlüter. In: Hermann Heimpel, Theodor Heuss, Benno Reifenberg (Hrsg.): Die Großen Deutschen. Deutsche Biographie (4 Bde) 1, Berlin-West 1956, S. 600—666; Horst Büttner: Andreas Schlüter zum 250. Todesjahr. In: Deutsche Architektur, Heft 3, Jahrgang 1964, S. 302f-308; Peter Wallé. Schlüters Wirken in Petersburg: Ergebnisse einer Studienreise. — Berlin: W. Ernst, 1901.

1671

Эмануэль Лебрехт Ангальт-Кётенский (немецкое имя — Emanuel Lebrecht von Anhalt-Köthen)

князь Ангальт-Кётена из династии Асканиев. Родился в Кётене. Эмануэль Лебрехт — единственный сын князя Ангальт-Кётена Эмануэля и его супруги графини Анны Элеоноры Штольберг-Вернигеродской, родившийся спустя шесть месяцев после смерти отца. В течение 19 лет регентом при малолетнем князе Ангальт-Кётенском выступала мать Анна Элеонора. Эмануэль Лебрехт принял на себя бразды правления в Ангальт-Кётене в 1692 году. Ещё в юности Эмануэль Лебрехт влюбился в Гизелу Агнессу фон Рат (1669—1740), представительницу ангальтской дворянской семьи лютеранского вероисповедания. Поначалу мать Анна Элеонора пыталась предотвратить неравный брак, отправив Гизелу Агнессу к сестре в Штадтхаген. Придя к власти, князь Эмануэль Лебрехт вернул невесту в Кётен и женился на ней «без лишнего шума» 30 сентября 1692 года. Тайное морганатическое бракосочетание князя-реформата с незнатной дворянкой-лютеранкой вызвало протест со стороны реформатской церкви и княжеского дома. Ангальтские князья официально признали всех потомков мужского пола Эмануэля Лебрехта и Гизелы Агнессы только в 1698 году, подтверждение от императора было получено в 1699 году. Вся княжеская и впоследствии герцогская линия Ангальт-Кётена происходит от этого брака по любви. В 1694 году супруга Эмануэля Лебрехта была произведена в имперские графини и стала именоваться графиней Нинбургской. В 1699 году Эмануэль Лебрехт подарил ей в личное владение город Нинбург с окрестностями, куда Гизела Агнесса удалилась в 1715 году, когда к власти пришёл её сын Леопольд. В Нинбурге Гизела Агнесса до своей смерти в 1740 году принимала активное участие в жизни лютеранской общины и представляла её интересы в реформатском княжестве. При Нинбургском дворе в 1716 году сын Гизелы Агнессы Леопольд познакомился с Иоганном Себастьяном Бахом, что привело композитора в Кётен. Эмануэль Лебрехт правил самостоятельно только двенадцать лет. Он умер в Кётене 30 мая 1704 года и был похоронен в княжеской усыпальнице в кётенской церкви Святого Якова. В своём завещании он ввёл в Ангальт-Кётене примогенитуру, регентом при своём малолетнем наследнике он назначил свою супругу Гизелу Агнессу. Потомки: Август Лебрехт (1693—1693); Леопольд (1694—1728), князь Ангальт-Кётена (1704—1728), женат на Фридерике Генриетте Ангальт-Бернбургской, затем на Шарлотте Фридерике Нассау-Зигенской; Элеонора Вильгельмина (1696—1726), замужем за принцем Фридрихом Эрдманом Саксен-Мерзебургским (1691—1714), затем за герцогом Эрнстом Августом I Саксен-Веймарским (1688—1748); Август Людвиг (1697—1755), князь Ангальт-Кётена (1728—1755); Гизела Августа (1698—1698); Кристиана Шарлотта (1702—1745). Литература: Hermann Wäschke: Anhaltische Geschichte — 3 Bände, Köthen: Schulze, 1912-1913; Hermann Johann Friedrich Schulze: Das Recht der Erstgeburt in den deutschen Fürstenhäusern — Leipzig, 1851; Karl Prinz von Isenburg: Stammtafeln zur Geschichte der europäischen Staaten — 2 Bände, Marburg 1953.

1682

Юрсен Дюран (французское имя — Ursin Durand)

французский историк, монах-бенедиктинец. Родился в Туре. Наиболее значительная страница в деятельности Дюрана — его 15-летняя совместная работа с другим учёным монахом Эдмоном Мартеном. Вдвоём Мартен и Дюран отправились в 1709 г. в исследовательскую поездку по монастырям Франции, собирая редкие исторические документы. Изучив архивы около 800 аббатств и примерно 100 кафедральных соборов, они вернулись в 1713 г. в монастырь Сен-Жермен-де-Пре. Часть собранных документов вошла в новое издание сборника «Gallia Christiana», оставшиеся составили собственную книгу двух братьев «Thesaurus novus Anecdotorum» (Париж, 1717, в 5 томах). В 1718 г. Мартен и Дюран отправились в аналогичное путешествие по Германии и Нидерландам, собирая материалы для книги «Rerum Gallicarum et Francicarum Scriptores» Мартена Буке. Вернувшись, они опять-таки не только пополнили множеством ценных материалов чужой труд, но и опубликовали оставшееся в девяти томиках под названием «Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmatiorum et moralium amplissima collectio» (Париж, 1724—1733). Кроме того, после каждой из поездок Мартен и Дюран выпустили по книжке путевых записок и воспоминаний: «Voyage littéraire de deux Religieux Bénédictins de la Congrégation de St. Maur» (первый том 1717, второй 1724). Кроме того, Дюран работал вслед за Мором Дантином над хронологическим сводом «Искусство проверять даты исторических событий» (французское название — «Art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques, et autres anciens monuments, depuis la naissance de Notre-Seigneur...»), внёс вклад в ряд других научных начинаний бенедиктинцев. Умер в Париже 31 августа 1771 года.

1711

Кристофер Тэрнстрём (шведское имя — Christoffer Tärnström)

шведский ботаник и священник, первый «апостол Линнея». Кристофер Тэрнстрём родился в провинции Уппланд. Кристофер Тэрнстрём учился в Уппсальском университете, где он изучал теологию. Его учителем был выдающийся шведский учёный Карл Линней. По рекомендации Карла Линнея он получил должность капеллана на корабле Шведской Ост-Индской компании. Кристофер Тэрнстрём скончался от тропической лихорадки на острове Côn Sơn (сейчас — Вьетнам) 4 декабря 1746 года. Известно, что вдова Тэрнстрёма обвинила Линнея в том, что именно по его вине её дети будут расти сиротами. Линней после этого стал отправлять в экспедиции только тех своих учеников, которые были неженаты. Публикации: En resa mellan Europa och Sydostasien år 1746 (A Passage between Europe and East Asia in the year 1746).

Ternstroemia gymnanthera (syn. Ternstroemia japonica)

В честь Кристофера Тэрнстрёма назван род растений Ternstroemia Mutis ex L.f. из семейства Pentaphylacaceae. Литература: Бруберг Г. Апостолы и линнеанство // Карл фон Линней = Gunnar Broberg. Carl Linnaeus / Перевод со шведского Н.Хассо. — Стокгольм: Шведский институт, 2006. — Стрницы 37—42. — 44 страницы — ISBN 91-520-0914-9. ISBN 978-91-520-0914-7.

1715

Николай Тадеуш Лопатинский (польское имя — Mikołaj Tadeusz Łopaciński)

государственный деятель Великого княжества Литовского, инстигатор великий литовский (1750—1761), писарь великий литовский (1764—1777), воевода берестейский (1777—1778), староста мстиславский (1757—1767). Родился в Лопатино. Представитель литовского шляхетского рода Лопатинских герба «Любич». Сын Леона Лопатинского и Регины Свенцицкой. Старший брат — епископ жемайтский Ян Доминик Лопатинский. С 1733 года находился при дворе маршалка великого литовского Александра Павла Сапеги, а позднее его сына, епископа-коадъютора виленского Юзефа Станислава Сапеги. Во время войны за польское наследство поддержал польского короля Станислава Лещинского и сопровождал его во время осады Гданьска. В чине дворянина королевского Николай Лопатинский уехал вместе со Станиславом Лещинским в изгнание в Кенигсберг. В 1736 году признал королем Речи Посполитой Августа III Веттина. Политически был тесно связан с родом Сапег, в 1740-х годах был клиентом гетмана великого литовского Михаила Казимира Радзивилла «Рыбоньки». В 1739 году Николай Тадеуш Лопатинский был назначен кравчим мстиславским, в 1742 году стал подчашим мстиславским, а в 1744 году — войским Мстиславского воеводства. С 1750 года — инстигатор великий литовский. Избирался депутатом Трибунала ВКЛ, в 1750 году стал маршалком Трибунала Великого княжества Литовского. В 1760—1761 годах неоднократно жаловался на действия российских войск, дислоцированных на территории Мстиславского воеводства. Избирался послом на сеймы в 1744, 1748, 1750, 1754, 1756, 1758, 1760, 1761, 1762, 1764, 1766, 1767 годах. В 1764 году — член конфедерации Чарторыйских и посол (депутат) от Мстиславского воеводства на конвокационный сейм. В 1764 году поддержал избрание Станислава Августа Понятовского на польский королевский престол. В 1767 году на сейме Репнина вошел в состав сеймовой делегации, вынужденной под давлением российского полка, князя Николая Репнина подтвердить прежнее государственное устройство Речи Посполитой. В 1776—1777 годах — маршалок Трибунала ВКЛ, кавалер орденов Святого Станислава (1766) и Белого Орла (1777). Главное имение Чуриловичи в Полоцком воеводстве, которой он переименовал в честь своего отца и назвал Леонполем. В Леонполе собрал значителньую библиотеку. Умер в Леонполь 4 января 1778 года. Был женат на Барбаре Копец, от брака с которой имел четырех сыновей (Яна Никодима, Юзефа, Станислава и Томаша Ингацы) и двух дочерей (Казимиру Барбару и Бригитту Яну). Литература: Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. — 788 с.: іл. ISBN 985-11-0378-0.

1713

Франсишку де Салданья да Гама (португальское имя —Francisco de Saldanha da Gama)

португальский кардинал. Родился в Лиссабоне, Португалия. Третий Патриарх Лиссабона с 28 мая 1759 по 1 ноября 1776. Кардинал-дьякон с 5 апреля 1756 по 28 мая 1759. Кардинал-священник с 28 мая 1759. Умер в Лиссабоне 1 ноября 1776 года.

1726

Габриэль-Франсуа Дуайен (французское имя — Gabriel-François Doyen)

французский живописец исторического, религиозного и портретного жанров; мастер декоративной живописи; ученик Ван Лоо; последнюю треть своей деятельности проведший в России; бывший ректор Санкт-Петербургской академии художеств. Родился в Париже; в 12 лет обнаруживал столь очевидные художественные способности, что отец определил его в ученики к Ш.Ванлó. В 1746 г. Дуайен получил римскую премию и, отправившись в Италию, изучал там произведения преимущественно А.Карраччи, Ланфранко, Пьетро да Кортона и Солимены. По возвращении в Париж в 1755 г., вначале не нашёл достаточного признания своему таланту в обществе, пристрастном к жеманству и пустой миловидности в искусстве; но выставленная им в салоне картина «Смерть Виргинии» доставила ему громкую известность. За другую картину, «Юпитер и Геба», в 1759 г. Парижская академия живописи приняла его в свои члены. В 1767 г. закончил лучшее из своих произведений — «Miracle des Ardens» (святая Женевьева молитвой прекращает свирепствующую в Париже чуму; церковь святого Роха в Париже). В 1767 г. Дуайен получил профессорское звание. После смерти Ванлó ему было поручено закончить начатое этим художником живописную роспись капеллы святого Григория в церкви дома Инвалидов.

Чудо пламенное, в часовне святой Женевьевы, церковь Святого Роха, Париж, 1773.

Революционные смуты во Франции побудили Дуайена принять предложение российской императрицы Екатерины II, давно приглашавшей его в Санкт-Петербург. Прибыв туда в 1791 г., он поселился в одном из дворцовых зданий, стал получать по 1200 рублей жалованья в год и вообще пользовался большим благоволением у великой государыни и, по её кончине, у императора Павла I. По их поручению он произвёл немало работ, преимущественно декоративного характера, и расписал, в числе прочего, два потолка для Георгиевского зала в Зимнем дворце (сгоревшие в 1837 г.), потолок в здании Старого Эрмитажа («Добродетели представляют русское юношество Минерве») и потолок в опочивальне императора Павла I. В 1798 г. Дуайен был определён в профессоры Императорской академии художеств и, исполняя эту должность по 1801 г., повлиял на образование многих русских живописцев. Умер в Санкт-Петербурге 13 марта 1806 года. Картины: «Смерть Виргинии» (музей Пармы); «Miracle des Ardents» (святая Женевьева молитвой прекращает свирепствующую в Париже чуму; церковь святого Роха в Париже); «Смерть святого Людовика» (в церкви святого Евстафия в Париже); «Триумф Амфитриты» (в Луврском музее); «Венера, раненная Диомедом»; декоративные работы по росписи потолков. Источник: Сомов А.И. Дойен, Габриель-Франсуа // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1742

Мария Степановна Талызина (урождённая – Апраксина)

близкая приятельница главы русского внешнеполитического ведомства Н.И.Панина, супруга сенатора А.Ф.Талызина, хозяйка подмосковной усадьбы Денежниково. Вторая дочь генерал-фельдмаршала Степана Фёдоровича Апраксина (1702—1758) и его супруги Аграфены Леонтьевной Соймоновой (1719—1771), супруга сенатора А.Ф.Талызина. Росла и воспитывалась в Ольгове, имении своего отца в Московской губернии. Видевшая её ребенком великая княгиня Екатерина Алексеевна вспоминала: «Однажды императрица поехала обедать к генералу Степану Апраксину; мы были в числе приглашенных... Я увидела в первый раз в этот день двух дочерей генерала Апраксина... второй было только шесть лет; она была тогда чахоточной, харкала кровью и была буквально одна кожа да кости; конечно, и не подозревали, что она станет столь большою, столь колоссальною, столь чудовищно толстою, какой все те, кто её знали, видели Талызину, ибо это именно та самая, которая тогда была лишь очень маленьким ребенком.» 19 января 1763 года Мария Степановна вышла замуж за поручика Семёновского полка Александра Фёдоровича Талызина, одного из участников возведения Екатерины II на престол. Даже не будучи столь красивой, как её сестра княгиня Елена Степановна Куракина, Мария Талызина по отзывам современников была «пребойкая и пребедовая», любительница ночных катаний с адъютантами отца. По слухам, за ней ухаживал в том числе и покровитель её сестры граф Пётр Иванович Шувалов. Впоследствии Мария Степановна близко сошлась с графом Никитой Ивановичей Паниным, их отношения длились до самой смерти графа. С возрастом Мария Талызина подурнела и сильно располнела, что вызвало замечание одного из иностранных дипломатов о том, что «верность старого графа делает ему честь, так как другой на его месте не нашёл бы в себе достаточной для этого добродетели». Мария Талызина благодаря своей близости к Панину была очень известна в петербургских дипломатических кружках, в которых она имела репутацию интриганки. Её тяжеловесная фигура, сделавшаяся пословицей в семействе, однако не мешала её любить светские развлечения и танцы, удивляя своих племянников легкостью, с которой она танцевала «не только менуэты и польские, но и контрдансы». Будучи тёткой «великолепных» князей Александра и Алексея Борисовича Куракина, опекуном которых состоял её муж, она принимала большое участие в их воспитании, пользуясь большой любовью и уважением с их стороны. У неё же после смерти матери воспитывался её брат, Степан Степанович Апраксин, впоследствии генерал от кавалерии, известный на всю Москву красавец и покоритель дамских сердец. Овдовев, она постоянно проживала в Ольгове, перешедшем к её брату, до самой его женитьбы в июле 1793 года. Вот как пишет об этом И.М.Долгорукий: «Брат её генерал Апраксин был богат, молод, пригож, прекрасно воспитан, охотник до забав, щедр, роскошен, влюбчив, словом, таков, каким описал нам Вольтер своего Нескромного, а к тому же, будучи в 20 лет с небольшим флигель-адъютант и полковник, стоял тогда с полком в Москве, наряжал на свой кошт и офицер, и солдат, щеголял своими пышными разводами и всей Москве кружил голову. Дом его был Париж для молодых людей, школа образования и наилучшего тона. Кто не втирался в его знакомство? Кто не искал его благосклонности и взгляда? Сестра его, которая управляла домом, хозяйством, жила на счёт братнин и помогала ему взапуски делать долги. В этом-то доме все радости света сливались вместе. Тут были беспрестанные игры, забавы, балы и всё, что роскошь с удовольствием пополам могут произвести очаровательного для человека всякого пола, всяких лет. Казалось, что г-жа Талызина была какая-то фея, а брат её волшебник, кои, согласясь заодно, магической палочкой превращали дом свой в земной рай.» В 1790 году Талызина разделила имение между детьми, причём дети обязаны были выплачивать матери по 1000 рублей в год, а сыновья заплатить её долги в размере 120 тысяч рублей, для чего им был отдан дом в Санкт-Петербурге на Новой Морской улице. Скончалась в Москве 10 декабря 1796 года, похоронена в Новодевичьем монастыре рядом с братом. В браке с Александром Фёдоровичем Талызиным (1734—1787) родилось четверо детей: Степан (1765—1815), генерал-майор, шеф Выборгского мушкетерского полка, участник Отечественной войны 1812 года; Пётр (1767—1801), генерал-лейтенант, участник заговора против Павла I; командор Мальтийского ордена; Екатерина (1772—1803), c 1789 года замужем за действительным тайным советником М.А.Обресковым (1759—1842). Татьяна (1780—18 ?), в первом браке за действительным статским советником М.Я.Гедеоновым (1756—1802), во втором — за тверским губернским предводителем дворянства С.А.Шишкиным. От первого брака сын Александр.

1743

Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр (François-Dominique Toussaint-Louverture)

лидер Гаитянской революции, в результате которой Гаити стало первым независимым государством Латинской Америки. Туссен (который поначалу носил фамилию Туссен Бреда) родился в поместье в северной части Санто-Доминго. Фамилия Туссен в переводе с французского означает «все святые». Его отец был рабом-африканцем (вероятно, из племени аррада), но, несмотря на это, был обучен грамоте. Туссен тоже получил образование и был хорошо знаком с французской литературой эпохи Просвещения. Он ухаживал за животными своего хозяина, затем работал лекарем, кучером, затем управляющим имением, а в возрасте около 33 лет получил свободу и женился на мулатке Сюзанне Симоне Батисте Лувертюр (Suzanne Simone Baptiste Louverture), которая родила ему двух сыновей, получивших имена Исаак и Сен-Жан. Кроме того, он усыновил Серафина Лувертюр (впоследствии известного как Пласид Лувертюр), старшего сына Сюзанны Лувертюр от мулата по имени Серафим Леклерк. В 1797 году Пласид и Исаак были посланы во Францию для получения образования (в феврале 1802 года они вернулись на Санто-Доминго вместе с армией генерала Шарля Леклерка). Туссен был небольшого роста, одевался просто и был вегетарианцем. Известно, что Туссен был католиком; есть сведения, что он состоял в масонской ложе Санто-Доминго. Когда в августе 1791 года на острове началось восстание рабов, Туссен после нескольких недель нерешительности помог своему хозяину бежать, отослал свою семью в безопасное место в испанском Санто-Доминго, а затем присоединился к силам восставших. Недовольный остальными лидерами восстания, в том числе их готовностью сотрудничать с белыми радикалами, Туссен приступил к подготовке своей собственной армии, состоящих из 4000 негров, которых он обучил партизанской войне. Когда в 1793 году началась война между Испанией и Францией, лидеры чернокожих перешли на сторону Испании, которая стала снабжать их оружием, боеприпасами и пообещала в случае победы отменить рабство. В это время Туссен добавил к своей фамилии прозвище Лувертюр — «открывающий» (L'Ouverture — «открытие»). Он продемонстрировал выдающиеся полководческие способности и привлёк под своё командование таких известных личностей, как его племянник Моис и будущие императоры Гаити Жан-Жак Дессалин и Анри Кристоф. Победы Туссена-Лувертюра в северной части острова, мулатов на юге и оккупация британскими войсками побережья (в том числе Порт-о-Пренса) привели к тому, что Франция полностью потеряла контроль над своей колонией. Но когда 4 февраля 1794 года якобинский Национальный конвент провозгласил отмену рабства, ситуация полностью изменилась и в мае 1794 года Туссен со своими сторонниками перешёл на сторону французского губернатора Санто-Доминго Этьена Лаво, который сделал его своим помощником в звании бригадного генерала (некоторые другие руководители восстания, такие, как Жан Франсуа, сохранили верность Испании). Это событие полностью переломило ход военных действий — в 1795 году испанские, а в 1798 году и английские войска вынуждены были покинуть Гаити; по Базельскому миру 1795 года весь остров перешел под юрисдикцию Франции. Туссен был чрезвычайно популярен среди чернокожих, но в то же время устраивал белых и мулатов, так как приложил усилия для восстановления экономики. Он разрешил многим эмигрировавшим бывшим плантаторам вернуться на остров и использовал армейскую дисциплину, чтобы заставить бывших рабов работать на восстановленных плантациях (теперь, как свободные люди, они получали часть прибыли, приносимой плантациями). Конфликт на расовой почве был приглушён; Туссен-Лувертюр верил, что чернокожие Санто-Доминго, большинство из которых имели африканское происхождение, должны учиться у белых и мулатов. Лаво покинул остров в 1796 году. Ему на смену пришёл якобинский комиссар Леже-Фелисите Сонтонакс (Léger-Félicité Sonthonax), который повысил Лувертюра в звании до дивизионного генерала. Но вскоре Туссена стали оскорблять грубость, безнравственность и атеизм нового губернатора, и в 1797 году он вынудил Сонтонакса покинуть Гаити. После этого Туссен-Лувертюр был назначен главнокомандующим всеми вооружёнными силами острова. Туссен вёл тайные переговоры с британцами и в 1798 и 1799 годах заключил с ними договоры, в которых британцы признали своё поражение. Гаити начало торговлю с Великобританией и США. Туссен продавал сахар в обмен на оружие и дал обещание не нападать на Ямайку и южные районы США. Британцы предложили провозгласить Туссена королём независимого Гаити, но он отказался, так как презирал пышные титулы и не доверял британцам, которые продолжали поддерживать рабство в своих колониях. В 1798 году на Гаити прибыл уполномоченный французской Директории Габриэль Мари Теодор Жозеф д’Эдувиль (Gabriel-Marie-Théodore-Joseph, comte d'Hédouville). Понимая, что, до тех пор, пока Франция ведёт войну с Англией, восстановить французскую власть на острове не удастся, Эдувиль попытался столкнуть Туссена-Лувертюра с лидером мулатов Андре Риго, который правил южной частью Гаити как полунезависимым государством. Однако Туссену удалось раскусить замыслы Эдувиля и заставить его покинуть остров. Эдувиля сменил Филипп Рум, который не стал препятствовать Лувертюру. 22 мая 1799 года был подписан торговый договор между Гаити и США, который активно поддержал Александр Гамильтон, но с приходом к власти в США Томаса Джефферсона отношения между США и Гаити ухудшились. В октябре 1799 года Лувертюр начал войну с Риго, победил его и вынудил бежать во Францию. Жан-Жак Дессалин устроил в районах, ранее контролировавшихся Риго, настолько жестокую резню, что примирение с мулатами стало невозможным. Получив контроль над всем Сан-Доминго, Туссен вопреки приказам Рума и Наполеона Бонапарта, ставшего первым консулом Франции, совершил поход в Санто-Доминго (испанскую часть острова), полностью захватил её к январю 1801 года и освободил находившихся в ней рабов. Туссен провёл выборы в Учредительное собрание, в котором каждый из пяти департаментов острова был представлен десятью депутатами (шесть белых, три мулата и один негр). 7 июля 1801 года была принята конституция Сан-Доминго. Остров был провозглашён автономным владением Франции, Туссен-Лувертюр получил должность пожизненного генерал-губернатора с неограниченной властью и правом назначения наследника. Государственной религией острова стал католицизм. Формально в своих письмах к Бонапарту, «от первого среди чёрных первому среди белых», Туссен клялся в верности Франции, но в действительности понимал, что тот при первой же возможности попытается восстановить на острове свою власть и рабство. В 1800—1802 годах Туссен-Лувертюр пытался восстановить экономику острова, сильно пострадавшую в ходе войны, и возобновить торговые контакты с США и Великобританией. Среди предпринятых им мер были возвращение плантаций (без рабов) их прежним владельцам и разделение чернокожего населения на тех, кто должен служить в армии, и тех, кому предназначалось пять лет отработать на плантациях. Всё это позволило улучшить экономическую ситуацию, но вызвало недовольство среди населения. Поначалу Бонапарт подтвердил новый статус Гаити, но уже в 1801 году послал туда своего шурина, бригадного генерала Шарля Виктора Эммануэля Леклерка с целью восстановления рабства. 14 декабря 1801 года Леклерк отбыл из Франции во главе флотилии из 86 кораблей с 21900 французских солдат на борту. От Наполеона он получил указание: «…Когда вы нейтрализуете Туссена, Дессалина и других бандитов и все негры будут разоружены, высылайте на континент негров и мулатов, участвовавших в общественных конфликтах… Освободите нас от этих просвещенных африканцев. Мы не желаем ничего другого». Леклерк с армией высадился на Гаити 29 января 1802 года; Лувертюр к тому времени имел в распоряжении 15 тысяч пехотинцев и 2 тысячи кавалеристов. Большинство белых и мулатов предали Туссена и перешли на сторону Леклерка. Поначалу Туссен смог нанести французской армии ряд чувствительных поражений, но через несколько недель его предали ближайшие сподвижники — генералы Кристоф и Маурепас и наконец Жан-Жак Дессалин. 5 мая 1802 года Туссен принял предложенное Леклерком перемирие (в обмен на это Леклерк обещал не восстанавливать рабство) и фактически был помещён под домашний арест в своём поместье, а 6 июня арестован по приказу Леклерка в связи с подозрениями в подготовке восстания, после чего отправлен во Францию вместе со всей семьёй. 20 мая указом Наполеона на Гаити было восстановлено рабство. 2 июля Туссен с семьёй прибыл во Францию. 25 августа его поместили в замок Фор-де-Жу в департаменте Ду, где подвергли допросам. Умер от пневмонии в замке Фор-де-Жу 8 апреля 1803 года.

1746

Андреас Берлин (шведское иям - Andreas Berlin)

шведский ботаник и врач, один из «апостолов Линнея». Андреас Берлин родился в провинции Онгерманланд Он учился в Уппсальском университете. Его учителем был выдающийся шведский учёный Карл Линней. 17 декабря 1766 года он защитил диссертацию на тему «Usus muscorum». В 1772 году Андреас Берлин отправился в Лондон, чтобы продолжить обучение у Даниэля Соландера. В 1773 году он участвовал в экспедиции по Западной Африке. Андреас Берлин умер в Гвинее 2 июня 1773 года. Даниэль Соландер назвал в его честь род растений Berlinia Sol. ex Hook.f. семейства Бобовые (латинское название — Fabaceae). Литература: Umberto Quattrocchi: CRC World Dictionary of Plant Names: Common Names, Scientific Names, Eponyms, Synonyms, and Etymology. CRC Press Inc., 2000, S. 293. ISBN 0849326761.

Томас (Тома, Томмазо) I Савойский (итальянское имя — Tommaso I di Savoia; французское имя — Thomas I de Savoie)

граф Савойский с 1189 года, князь Пьемонта. Был сыном Гумберта III Счастливого, графа Савойского и Беатрисы де Макон. После смерти отца, в возрасте 11 лет, Томас стал правителем Савойи. Опекуном и регентом при нём был назначен Бонифаций де Монферрат, под влиянием которого был заключен союз с Гибеллинами. В старшем возрасте Томас поддерживал императора Фридриха II против папства, и был назначен имперским викарием. Он расширил свои владения, присоединив Бюже, Во и Пьемонт и получил титул князя Пьемонтского. В 1232 году он выбрал Шамбери столицей. Томас не смог сохранить территориальные приобретения, земли были поделены между его сыновьями, и только в 1418 году его потомку Амадею VIII удалось объединить их заново. Умер 6 марта 1233 года. Жена: с мая 1196 года Маргарита Женевская, дочь Гийома I Женевского, графа Женевы и Во. В этом браке родилось 15 детей: Амадей IV (1197—1253), граф Савойский; Гумберт (1198—1223); Беатриса (1198—1266); муж: с 1219 года Раймунд Беренгер IV (V) (1199—1245), граф Прованса; Томас II (1199—1259), князь Пьемонта; Аймон (умер в 1237/1242), сеньор Шабле; Гильом (умер в 1239), епископ Валанса (1226—1238), епископ Льежа (1238—1239); Бонифаций, настоятель Нантюа; Амадей (умер в 1268) епископ Мориена (1230—1268); Пьер II (1203—1268), граф Савойский; Филипп I (1207—1285), архиепископ Лиона и епископ Валанса (1246—1267), затем граф Савойский; Бонифаций (1207 — 14 июля 1270), епископ Беле (1232—1241), архиепископ Кентерберийский (1246—1267); Алиса, аббатиса; Агата, аббатиса; Маргарита (1212—1270); муж: с 17 июня 1218 Гартман IV (умер 27 ноября 1264), граф фон Кибург; Авита; муж: с 1237 Болдуин де Редверс (умер в 1262), 7-й граф Девон.

1315

Бонна (также Бона или Йитка) Люксембургская (французское имя — Bonne de Luxembourg; чешское имя — Jitka Lucemburská)

герцогиня Нормандии, графиня Анжу и Мэна в 1332 — 1349 годах, дочь Иоанна I Люксембургского, графа Люксембурга, короля Чехии и Польши. Бонна была супругой наследника французского престола, в последующем короля Франции Иоанна II Доброго, и матерью короля Франции Карла V. По рождению принадлежала к династии Люксембургов, по замужеству — к династии Валуа. Известна также как Бонна Богемская, на родине — в Чехии — как Йитка Люксембургская. Родилась в Праге, была второй дочерью Иоганна Люксембургского, также известного как Иоанн Слепой — графа Люксембурга, короля Чехии, титулярного короля Польши и его первой супруги королевы Елизаветы Богемской. При рождении получила чешское имя Йитка (чешское имя — Jitka), в западноевропейских источниках передаваемое как Юдифь или Ютта (Jutta). Внучка императора Священной Римской империи Генриха VII, старшая сестра богемского принца Вацлава, ставшего впоследствии, уже после её смерти, императором Священной Римской империи Карлом IV. В детстве была помолвлена с наследником польского престола, будущим королём Польши Казимиром III, однако в 1322 году помолвка была расторгнута. В контексте военно-политического сближения Иоанна Люксембургского с королём Франции Филиппом VI, произошедшего в конце 1320-х — начале 1330-х годов, была достигнута договоренность о браке Йитки с наследником французского престола Иоанном, имевшим к тому времени титулы герцога Нормандского, графа Анжуйского и Мэнского — который был младше богемской принцессы на четыре года. Первоначально Иоанну прочили в жёны сестру короля Англии — Элеонору Вудсток, которая должна была принести в приданое земли в Гиени. Однако французский король сделал окончательный выбор в пользу своего нового союзника. Сумма приданого составляла 120 000 флоринов. Непосредственно перед свадьбой чешское имя невесты было изменено на Бонна (французское имя — Bonna, буквально — хорошая). В европейской историографии также встречается латинский вариант её имени — Бона (латинское имя — Bona). Свадьба семнадцатилетней богемской принцессы и тринадцатилетнего французского наследника состоялась 28 июля 1332 года во французском городе Мелён (французское название — Melun, в настоящее время — юго-восточный пригород Парижа), в местном соборе Нотр-Дам в присутствии около 6 000 гостей. Торжествам был придан особый размах (продолжались два месяца) с учётом того, что вскоре после бракосочетания Иоанн был посвящён в рыцари. Рождение первенца — будущего короля Франции Карла Пятого — состоялось только 21 января 1338 года, однако в последующем Бонна рожала практически ежегодно. В итоге в браке родилось 11 детей. Две дочери — Агнесса и Маргарита умерли до достижения совершеннолетия, а две другие — в младенчестве. Дети Бонны Люксембургской: Бланка (1336—1336); Карл V Мудрый (21 января 1338 — 16 сентября 1380); Екатерина (1338—1338); Людовик I Анжуйский (23 июля 1339 — 20 сентября 1384); Жан Беррийский (30 ноября 1340 — 15 июня 1416); Филипп II Смелый Бургундский (17 января 1342 — 27 апреля 1404); Жанна Французская (24 июня 1343 — 3 ноября 1373); Мария Валуа (12 сентября 1344 — октябрь 1404); Агнесса (1345—1349); Маргарита (1347—1352); Изабелла Валуа (1 октября 1348 — 11 сентября 1372). Бонна имела репутацию покровительницы искусств. Фаворитом герцогини был, в частности поэт и композитор Гийом де Машо (французское имя — Guillaume de Machaut), бывший секретарь её отца. Умерла 11 сентября 1349 года от бубонной чумы во время пандемии, известной как «Чёрная смерть», в аббатстве Мобюиссон, где и была похоронена.

Аббатство Мобюиссон — место кончины и захоронения Бонны

Через полгода после смерти Бонны, в феврале 1350 года, Иоанн женился вторично — на Жанне, дочери графа Гийома XII Овернского, а ещё через полгода, в сентябре 1350 года, был коронован на французский престол под именем Иоанна II. Спустя несколько лет Бонна упоминается в «Обвинительном заключении в отношении Робера Ле Кока, епископа Лаонского». Согласно пункту 18 этого документа, епископ Лаонский «из-за жуткой ненависти к королю [Иоанну]» утверждал, среди прочего, что последний «убил свою жену». У историков нет причин сомневаться в естественной смерти Бонны, но отношения между супругами, видимо, были прохладными, так как Иоанн был слишком увлечён своим фаворитом Карлом де Ла Серда. Уже после смерти жены, в ноябре 1350 года, Иоанн приказал казнить без суда и следствия коннетабля Рауля де Бриенна. Возможно, Бриенн погиб из-за слухов о его любовной связи с Бонной.

Иллюстрированная страница из псалтыря Бонны Люксембургской.

Наиболее известной исторической реликвией, связанной с Бонной Люксембургской, является изготовленная специально для неё молитвенная книга — псалтырь и часослов. В соответствии с наиболее распространённым мнением, книга создана известным французский мастером середины XIV века Жаном Лануаром (французское имя — Jean Le Noir), вероятно, при участии дочери и учеников. Среди иллюстраций книги не только классические библейские сюжеты, но и изображения Бонны, её мужа Иоанна и других исторических личностей. Псалтырь выполнен в модной в тот момент технике иллюминирования. Книга хранится в Нью-Йоркском Музее Изящных Искусств Метрополитен. Бонна Люксембургская упоминается в произведениях Мориса Дрюона, в частности, в романе «Когда король губит Францию». Она также вскользь упомянута в романе Дрюона «Лилия и лев»:

«Летом 1332 года Филипп VI оженил своего старшего сына Иоанна, герцога Нормандского, на дочери короля Богемии Бонне Люксембургской. «Ах, так вот почему Иоганн Люксембургский велел своему родичу выставить меня из Брабанта, — решил Робер, — вот какой ценой оплатили его услуги!» По рассказам очевидцев, празднества в честь этого бракосочетания, состоявшегося в Мелене, пышностью своей превосходили все пиры и торжества, бывавшие доселе.

Морис Дрюон «Лилия и Лев»»

Литература: Jean François Dreux du Radier. Memoires historiques, et anecdotes sur les Reines et Regentes de France. — Paris, 1825. — Vol. 3; Морис Дрюон. Когда король губит Францию. — Mосква: Эксмо, Домино, 2009. — 400 страниц — (Проклятые короли). — 5000 экземпляров — ISBN 978-5-699-33464-3; Морис Дрюон. Лилия и Лев. — Mосква: Эксмо, Домино, 2010. — 496 страниц — (Проклятые короли). — 5000 экземпляров — ISBN 978-5-699-46044-1. Источники: Kings оf Bohemia (Luxembourg). Foundation for Medieval Genealogy.

1364

Генри Перси ( также прозванный Гарри Хотспур «Горячая Шпора», Henry Hotspur Percy)

английский рыцарь и военачальник, старший сын Генри Перси, 4-го барона Перси из Алнвика (позже — 1-го графа Нортумберленда). Его матерью была Маргарет Невилл, дочь Ральфа Невилла, 2-го барона Невилла де Раби, и Алисы де Одли. «Горячей Шпорой» его прозвали, предположительно, за вспыльчивый нрав. Генри участвовал в войнах против Франции и Шотландии. В 1378 году он под командованием отца участвовал в осаде и захвате Берика, а в 1388 году командовал двумя рейдами на Булонь. В 1388 году Генри был посвящён в рыцари ордена Подвязки. В том же году, когда шотландская армия осадила Ньюкасл-апон-Твид под командованием графа Джеймса Дугласа, на выручку осаждённым прибыл Генри Перси. 5 августа 1388 года Генри командовал английской армией в битве при Оттерберне, в которой убил Джеймса Дугласа, командовавшего шотландцами. Однако в итоге битва была проиграна, а сам Генри попал в плен, откуда был выкуплен в 1389 году королём Англии Ричардом II. После освобождения из плена Генри Перси выполнял обязанности хранителя Карлайла и западных марок, а в 1391 году был отправлен во Францию, где организовывал из Кале рейды на французскую территорию. В 1393—1395 годах Генри выполнял обязанности губернатора Кале. С 1398 года Генри снова участвовал в войне против Шотландии. Когда в 1399 году в Англии вспыхнуло восстание против короля Ричарда II, которое возглавлял граф Дерби Генри Болингброк, предъявивший права на английскую корону, Генри Перси вместе с отцом перешел на сторону претендента. В итоге граф Дерби был провозглашён королём Англии под именем Генриха IV. В качестве награды Генри Перси стал констеблем замков Флинт, Конви, Честер, Карнарвон и Денби, а также был назначен юстициарием Северного Уэльса. В Уэльсе он воевал против валлийцев, где захватил Мерионет, Конви и Кэрнафон. Позже Генри Перси вновь отправился на границу в Шотландии, где он внёс значительный вклад в победу английской армии в битве при Хомилдон-Хилле. В этой битве он захватил в плен графа Арчибальда Дугласа, который командовал шотландцами.

Однако вскоре Генри поссорился с королём Англии. Поводом послужило то, что Генрих IV отказался оплатить его издержки во время войны. Возмущённый Генри Перси отпустил Арчибальда Дугласа без выкупа, из-за чего король объявил его предателем. В итоге Генри Перси вместе с отцом и дядей, Томасом Перси, графом Вустера в июле 1403 года присоединились к восстанию Оуайна Глиндура. Однако Генри был убит в битве при Шрусбери против королевской армии 21 июля 1403 года. Тело Генри Перси похоронили в Уинчестере, однако через 2 дня его выкопали и выставили в Шрусбери на всеобщее обозрение, а отрубленную голову Генри вывесили на воротах Йорка. Жена: с до 10 декабря 1379 года Элизабет Мортимер (12 февраля 1371 — 20 апреля 1417), дочь Эдмунда Мортимера, 3-го графа Марч. Дети: Элизабет Перси (около 1390 — 26 октября 1437); 1-й муж: с около 1404 Джон Клиффорд (ок. 1388 — 13 марта 1422), 7-й барон де Клиффорд с 1391; 2-й муж: Ральф Невилл, 2-й граф Уэстморленд; Генри (3 февраля 1393 — 22 мая 1455), 2-й граф Нортумберленд с 1414. После смерти мужа Элизабет Мортимер вышла замуж вторично. Её мужем стал Томас де Камойс (ок. 1360 — 28 марта 1421), 1-й лорд Камойс с 1383 года. Генри Перси является одним из персонажей исторических хроник Уильяма Шекспира «Король Ричард II» и «Король Генрих IV». Литература: Устинов В.Г. Столетняя война и Войны Роз. — Москва: АСТ: Астрель, Хранитель, 2007. — 637 страниц — (Историческая библиотека). — 1500 экземпляров. — ISBN 978-5-17-042765-9; Walker Simon. Percy, Sir Henry (1364–1403) // Oxford Dictionary of National Biography. — Oxford: Oxford University Press, 2004—2014.

1444

Донато Браманте ((Donato Bramante; настоящее имя — Паскуччо д’Антонио, Pascuccio d’Antonio detto il Bramante)

итальянский архитектор, основоположник и крупнейший представитель архитектуры Высокого Возрождения. Его самой известной работой является главный храм западного христианства — базилика Святого Петра в Ватикане. Родился в Монте Асдруальдо (сейчас это Ферминьяно). Юность он провёл в Урбино, где испытал влияние художников Пьеро делла Франчески и Лучано Лаураны. Начинал как живописец. В 1476 г. был приглашен в этом качестве в Милан ко двору герцога Лодовико Моро, где встретился с Леонардо да Винчи, чьи идеи в области градостроительства оказали на него большое влияние. Миланский период Браманте длился двадцать лет. Он возвёл несколько зданий, например, алтарную часть церкви Санта-Мария-делле-Грацие. С 1499 г. после захвата Милана французскими войсками переехал в Рим. Здесь искусство Браманте приобрело классическую чистоту и монументальность. Наибольшей пластической цельности он достиг в маленькой часовне-ротонде Темпьетто (1502) во дворе монастыря Сан-Пьетро ин Монторио. При папе Юлии II стал главным папским архитектором; с 1503 г. вёл по поручению Юлия II обширные работы в Ватикане (двор Сан-Дамазо и двор Бельведера).

Спроектировал и начал строить главный храм Рима — собор Святого Петра в Ватикане (с 1505 г.) и успел возвести храм до высоты арок. Умер в Риме 11 марта 1514 года. Творчество Браманте — одна из вершин архитектуры Возрождения. В комплексе Ватиканского дворца находятся две постройки Браманте — дворы Бельведера (1503—1545) и Сан Дамазо (около 1510). Другие выдающиеся работы Браманте — круглый храм Темпьетто во дворе монастыря Сан Пьетро ин Монторио (1502), внутренний дворик церкви Санта-Мария-делла-Паче и фасад палаццо Канчеллерия (1499—1511), одного из наиболее изысканных ренессансных дворцов в Риме. Миланский период: Санта Мария прессо Сан-Сатиро (его первая архитектурная работа) (1482-1486). Представляет собой перестройку и переоформление здания, сооруженного в IX веке. Комплекс включает в себя короткую Т-образную в плане трехнефную перекрытую цилиндрическими сводами церковь и восьмигранную сакристию у правой ветви трансепта. Пространство средокрестия перекрыто полусферическим куполом на парусах и низком барабане.

Памятник Браманте на вилле Медичи.

Все основные конструктивно-архитектурные элементы купола заимствованы у Брунелески, он является как бы дальнейшей проработкой купола капеллы Пацци. Внутри купол церкви Санта Мария прессо Сан-Сатиро представляет кессонированную сферическую поверхность с круглым световым окном посередине; Собор в Павии. (1488). Браманте — один из строителей; Санта-Мария-делле-Грацие (1492-1497). Браманте занимался перестройкой церкви. Ему принадлежит лишь общая идея, и он лично построил лишь хоры, огибающие купол снаружи и основную часть здания без купола.

Главный характерный прием — ступенчатое расположение отдельных частей здание, что еще сильнее выявляет купол — композиционный центр здания. Именно Браманте построил при этой церкви трапезную, где впоследствии Леонардо да Винчи написал свою «Тайную Вечерю». Римский период: Санта-Мария-делла-Паче (1500—1504). Композиция делится на два яруса. Первый ярус — аркада, второй — открытый портик, где столбы чередуются со свободностоящими колоннами. Исчезает тяготение к декоративности и полихромии. Нет архивольтов; Палаццо делла Канчеллерия (1499—1511). Фасад очень длинный, рустованный с имитацией клееной кладки. Композиция делится на три яруса, почти лишенные декора. Первые два яруса — аркады с колоннами тосканского ордера, третий ярус — пилястры. Колонны нижнего яруса темнее по цвету, чем колонны верхнего; Двор Бельведер. (1505). Не осуществлен. Предполагался единым ансамблем с террасной организацией пространства на единой оси; Сан да Маза (1510); Темпьетто (Часовня — ротонда; «Маленький храмик»; Три основных ступеньки; крипта); Собор Святого Петра. (1506—1514). В основе плана Браманте лежал равноконечный греческий крест. В углах должны были располагаться четыре купольные капеллы, а по углам внешнего объема четыре колокольни. Композиция предполагалась центрально-осевая и строго симметричная. Ко времени смерти Браманте были возведены лишь четыре средних пилона и часть южной стены. В честь Браманте назван кратер на Меркурии. Библиография: Бартенев И.А. Зодчие итальянского Возрождения. — Москва, 1965; Всеобщая история архитектуры. — Том 5. — Москва, 1967.

1470

Пьетро Бембо (итальянское имя — Pietro Bembo)

итальянский гуманист, кардинал и учёный. Пьетро Бембо родился в Венеции в знатной патрицианской венецианской семье, его первым учителем был его отец Бернардо, придерживавшийся гуманистических традиций и занимавший высокие должности в Венецианской республике. С 1478 г. он проживает с семьёй во Флоренции. Пьетро хорошо удавались языки, он быстро выучил тосканский диалект, позднее латынь и греческий язык в Мессине у знаменитого знатока греческой культуры того времени Константино Ласкариса. Пьетро принял духовный сан, посвятил себя однако науке и жил в Ферраре, Урбино и Риме, где стал выдающимся членом академии ученых Альда Мануция. В 1513 г. Бембо стал секретарём папы Льва Х, на время понтификатов Адриана VI и Клемента VII вернулся в Падую, где жила его возлюбленная Морозина. До своей смерти в 1535 г. Морозина родила Бембо троих детей, однако он так и не женился на ней, не желая отказываться от своих прибыльных церковных должностей. В 1529 г. Пьетро Бембо становится историографом Венецианской республики, а с 1530 г. руководил библиотекой Святого Марка. В 1539 г. получил титул кардинала и епископство Губбио в 1541 г. Кардинал Пьетро Бембо благодаря своему разностороннему образованию считался долгое время кандидатом в папы. В обширном литературном наследии Бембо (трактаты, письма, диалоги, история Венеции с 1487 по 1513 г., стихи) самыми прославленными оказались «Азоланские беседы» — диалоги на итальянском языке в прозе и стихах.

Впервые изданные в 1505 г., «Азоланские беседы», над которыми Бембо продолжал работать и в последующие годы, многократно переиздавались (в XVI в. было более двадцати их публикаций) и получили широчайшую известность. Своё сочинение Бембо посвятил знаменитой Лукреции Борджиа, возможно, вдохновившей его на создание «Азоланских бесед». В них сказывается сильное воздействие неоплатонической философии любви и красоты: акцент ставится на божественном происхождении красоты, на постепенной трансформации чувственной любви в духовную. Бембо выступал и как теоретик проблемы формирования итальянского языка. В трактате «Рассуждения в прозе о народном языке» (1525 г.) он отстаивал преимущества тосканского диалекта, в котором видел основу литературной итальянской речи, и призывал обращаться к языку Петрарки и Боккаччо. В стиле Петрарки написаны и многие лирические стихи Бембо, ставшего родоначальником поэзии петраркизма. Почитатели лирики великого поэта в Италии и за её рубежами — в Англии, Франции, Польше, Далмации — культивировали стиль Петрарки, размеры стихосложения, но особенно — гамму любовных чувств, дополняя её идеализированными схемами в духе философии неоплатонизма. Умер в Риме 18 января 1547 года.

1537

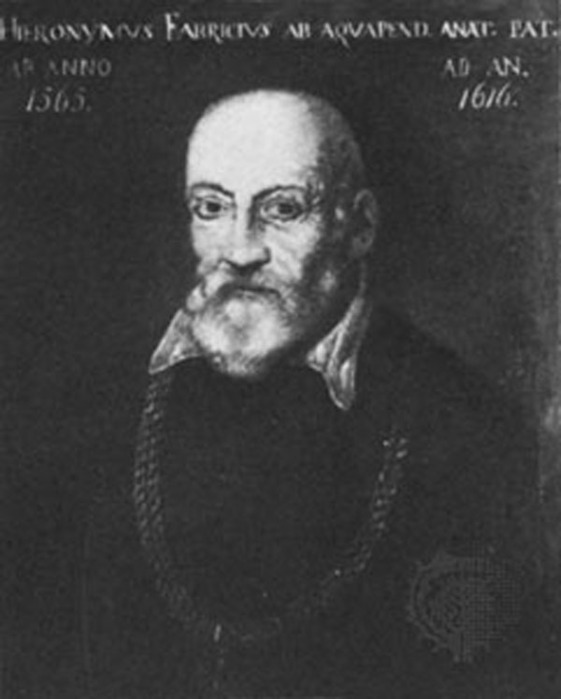

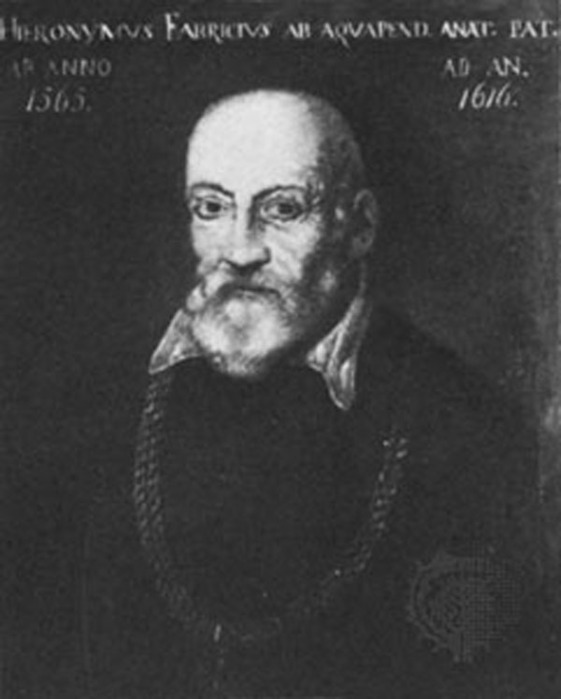

Джероламо Фабриций из Аквапенденте (латинизированное - Fabricius Hieronymus; Джеронимо Фабрицио; Girolamo Fabrici d'Acquapendente)

итальянский анатом и хирург. Родился в Аквапенденте. Изучал медицину в Падуанском университете, где после смерти своего учителя Г.Фаллопия занял кафедру анатомии (с 1565 профессор). Основные труды по эмбриологии, анатомии и сравнительной анатомии. В 1603 описал венозные клапаны, способствующие движению крови к сердцу. В 1618 описал выпячивание клоаки у птиц (т. н. фабрициева сумка). Продолжая традиции А. Везалия, в своих трудах основывался только на опыте изучения человеческих трупов. Был учителем У.Гарвея. Умер в Падуе 21 мая 1619 года. Сочинения: Opera chirurgica..., Patavii, 1641; Opera omnia anatomica et physiologica..., Lipsiae, 1687.

1540

Гаспаро да Сало (Gasparo da Salò; настоящее имя — Гаспаро Бертолотти, Bertolotti).

итальянский мастер смычковых инструментов. Родился в Сало, в семье скрипичных мастеров. В 1565 открыл собственную мастерскую и школу при ней в Брешие. Инструменты Гаспаро да Сало обладают высоким качеством звучания (особенно альты и контрабасы). Среди учеников - Дж.П.Маджини, а также сын - Франческо Гаспаро да Сало (1565-между 1616 и 1624), возглавлявший впоследствии мастерскую. Умер в Брешие 14 апреля 1609 года. Мuссhi А.М., Gasparo da Said. La vita e l'opera, Mil., 1940.

1577

Филиппо Медичи (итальянское имя — Filippo de' Medici; или дон Филиппино, Don Filippino)