-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109070

Комментариев: 6801

Написано: 117542

Записей: 109070

Комментариев: 6801

Написано: 117542

8 декабря родились... |

1742

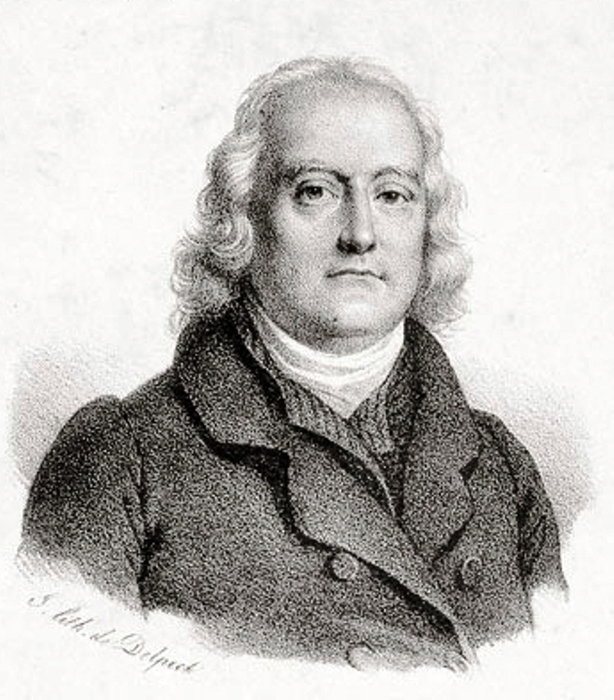

Жан Матье Филибер Серюрье (французское имя — Jean Mathieu Philibert Sérurier)

французский военачальник, почётный маршал Франции (19 мая 1804). Граф (3 июня 1808). Серюрье родился в Лаоне, Иль-де-Франс, в семье придворного служащего, отвечавшего за ловлю кротов в королевских конюшнях. В марте 1755 года призван в ополчение (французское название — milice provinciale), с октября 1759 года — прапорщик Омонского пехотного полка королевской армии.Серюрье один из немногих командиров Наполеона, воевавших в Семилетнюю войну. В 1760 году он был ранен в битве при Варбурге. В 1762 году Серюрье получил чин лейтенанта и был отправлен в Португалию. После 34-летней службы, был только батальонным командиром. Однако с началом революции началась эмиграция старого дворянства, в связи с чем освобождалось большое количество командных должностей. В марте 1789 года, как раз перед началом Французской революции, Серюрье получил чин майора, а уже 1 января 1791 года — подполковника.После августовских волнений 1792 года Серюрре стал полковником 70-го пехотного полка, стоящего гарнизоном в Перпиньяне. Рождённый в аристократической семье и оказавшийся в среде революционно настроенных солдат Серюрье уже думал об эмиграции, однако его остановило очередное повышение. 25 июня 1793 года он был произведён в бригадные, а 22 декабря 1794 года — в дивизионные генералы. В этом качестве Серюрье воевал в Италии с 1793 по 1799 годы, сначала под командованием Келлермана и Жозефа Шерера, а затем и Наполеона Бонапарта. Личная храбрость и распорядительность Серюрье в действиях в Италии в 1796 году, особенно при Ст.-Михеле, на реке Курсалия и при Мондови, сильно выдвинули его в глазах Бонапарте. Сюрюрье участвовал в сражениях при Лоано, Мондови, Ла-Фаворите, Пьяве, Тальяменто, Градиске. В том же 1796 году Серюрье был уже начальником дивизии и блокировал Мантую, а после сдачи этого города в 1797 году направлен с победным известием и захваченными у австрийцев знаменами в Париж, к Директории. После этого был назначен комендантом Венеции, а в 1798 году — губернатором Луккской республики, где проявил благоразумие и энергию. Во время Итальянской кампании 1799 года снова командовал дивизией в армии Шерера и с отличием участвовал в боях при Маньяно; но при переправе Суворова через Адду у Кассано, находясь с отдельной колоной у Вердерио, был окружен войсками Розенберга и Вукасовича и, после жаркого боя, положил оружие. Суворов оказал особое внимание пленному Серрюрье и вскоре отпустил его под честное слово. По возвращении Бонапарта из Египта, Серюрье был в числе его главных сторонников и активно участвовал в перевороте 18 брюмера. После этого он сделал впечатляющую карьеру. Сначала 27 декабря 1799 года введён в состав Государственного совета, затем 22 декабря 1802 года назначен Наполеоном вице-президентом Сената. 23 апреля 1804 года как один из наиболее заслуженных военных, занял почётнейший пост губернатора Дома инвалидов. Во время коронации Наполеона в 1804 году Серюрье нёс золотое кольцо императрицы Жозефины. При восшествии на престол Наполеона получил графское достоинство и маршальский жезл. С 3 сентября 1809 года Серюрье руководил Национальной гвардией Парижа. После поражения французов армии под Парижем в ночь с 30 на 31 марта 1814 года приказал сжечь во дворе Дома инвалидов 1417 трофейных знамён, захваченных французами в многочисленных войнах со времён Людовика XIV. Он лично сжёг шпагу и пояс Фридриха Великого. Пепел был брошен в Сену. Голосовал за отстранение Наполеона от власти, в благодарность за это Бурбоны дали ему в 1814 г. титул пэра Франции. Во время «Ста дней» Наполеон ввёл его в состав созданной им Палаты пэров. После окончательного поражения Наполеона на суде над маршалом Неем голосовал за смертную казнь. C 1815 года за участие в 100-дневном правлении лишен должности губернатора инвалидов и звания пэра, отправлен в отставку. Умер в Париже 21 декабря 1819 года. Погребён на столичном кладбище Пер-Лашез. В 1847 году перезахоронен в Доме инвалидов. Награды: Орден Почётного легиона, большой крест; Орден Почётного легиона, великий офицер; Орден Святого Людовика, большой крест; Орден Железной короны, большой крест (Королевство Италия). Литература: Энциклопедия военных и морских наук / Составлена под главной редакцией генерал-лейтенанта Г.А.Леера, заслуженного профессора Николаевской академии Генерального штаба. — Санкт-Петербург: типография В.Безобразова и К°. — Том 5; Военный энциклопедический лексикон (в 14 томах). Второе исправленное издание под общим руководством М.И.Богдановича. Санкт-Петербург, 1852—1858. Том 12.

1744

Пьер Жозеф Кандей (Кандейль, Candeille)

французский композитор. Родился в Эстере. Умер в Шантийи 24 апреля 1827 года.

1748

Франческо Марио Пагано (итальянское имя — Francesco Mario Pagano)

итальянский юрист, философ и политический деятель, представитель радикального крыла неаполитанских просветителей. Профессор Неаполитанского университета. Родился в Бриенце. В работе "Политические очерки о происхождении, прогрессе и упадке общества" (1783—1785) Пагано развивал идеи об объективной закономерности исторического процесса, в юридических трудах — о законе как гаранте свободы человека. Пагано активно участвовал в патриотическом якобинском движении, развернувшемся в Неаполе под влиянием Великой французской революции. В 1799, после провозглашения Партенопейской республики, член временного правительства и президент законодательного комитета, один из авторов проекта республиканской конституции. В июне 1799 с оружием в руках защищал республику. После её поражения участвовал в подписании почётной капитуляции (23 июня 1799), гарантировавшей сохранение жизни республиканцам. Но неаполитанское правительство Бурбонов, нарушив условия капитуляции, жестоко расправилось с участниками революции; вместе с группой патриотов (свыше 100 человек) Пагано был казнён в Неаполе 29 октября 1799 года. Сочинения: Opere filosofiche, politiche ed estetiche, Lugano, 1837. Литература: Paternoster F., Francesco Mario Pagano, Roma, 1951.

1750

Жан Габриэль Торэн Дюфресс (французское имя — Jean Gabriel Taurin Dufresse)

святой Римско-Католической Церкви, епископ, член миссионерской организации «Парижское Общество Заграничных Миссий», мученик. Родился в Лезу (Lezou, в современном департаменте Пюи-де-Дом), Франция. После получения школьного образования Жан Габриэль Торэн Дюфресс поступил в семинарию католической миссионерской организации «Парижское Общество Заграничных Миссий», после окончания которой в 1774 году его назначили на миссионерскую деятельность на Дальний Восток. В 1776 году он прибыл в португальскую колонию Макао, в 1777 году Жан Габриэль Торэн Дюфресс тайным образом, скрывая от посторонних свой священнический сан, отправился в Китай и стал заниматься миссионерством в западной части провинции Сычуань. Во время преследований христиан в Китае добровольно отдал себя властям и был арестован 24 февраля 1785 года. На следующий день 25 февраля 1785 года был переправлен в тюрьму, находившуюся в Пекине. Китайский император Цяньлун приказал депортировать из Китая четырёх миссионеров, среди которых был Жан Габриэль Торэн Дюфресс. Перед Рождеством 1786 года Жан Габриэль Торэн Дюфресс вернулся в Макао. Через три года 14 января 1789 года он снова вернулся в провинцию Сычуань под именем Сюй Дэсинь. В течение следующих восьми лет он занимался миссионерской деятельностью в провинции Сычуань. В 1800 году Жан Габриэль Торэн Дюфресс был назначен вспомогательным епископом города Чэнду, в 1801 году — апостольским администратором провинций Сычуань, Гуйчжоу и Юньнань. Основал семинарию в Ипянь, посылая семинаристов для углублённого получения богословского образования в Макао. В 1807 году Дюфресс рукоположил в священника Фаддея Лю Жуйтина, который впоследствии принял мученическую смерть и объявлен святым. 18 мая 1815 года во время очередных преследований христиан Дюфресс был арестован и отправлен в тюрьму города Чэнду, где был осуждён на смертную казнь и казнён 14 сентября 1815 года. Его отрубленная голова была выставлена на публичное обозрение и находилась над городскими воротами в течение трёх дней. Жан Габриэль Торэн Дюфресс был беатифицирован 27 мая 1900 года римским папой Львом XIII и канонизирован 1 октября 2000 года Римским папой Иоанном Павлом II вместе с группой 120 китайских мучеников. День памяти в католической церкви — 9 июля. Источник: George G. Christian OP, Augustine Zhao Rong and Companions, Martyrs of China, 2005, стрваница 46.

1751

Генрих Фридрих Фюгер (немецкое имя — Heinrich Friedrich Füger)

немецкий и австрийский художник, график, миниатюрист, один из крупнейших представителей классицизма в Германии. В 1764 году Г.Ф.Фюгер начинает изучать живопись в классе придворного художника Никола Жюбаля при Академии искусств в Людвигсбурге. С 1769 года он продолжает обучение в Лейпциге, у учителя рисования Гёте, Адама Ф.Эзера. Затем художник совершает учебную поездку по Италии; в Неаполе он пишет фрески во дворце Казерта. В 1774 году Фюгер приезжает в Вену, где селится уже навсегда.

Покровителем и меценатом Фюгера в Вене становится английский посол сэр Роберт Кейт, с его помощью художник добивается признания в высших слоях венского общества и среди членов австрийской императорской фамилии. Осенью 1776 года Фюгер получает стипендию для длительного обучения в Риме. В 1781—1783 годах он живёт и работает в окрестностях Неаполя, выполняя заказы австрийского правящего дома.

Портрет Разумовской.

Начиная с этого времени в его работах ощутимо сильное влияние творчества Антона Р.Менгса. В 1783 году, по указанию государственного канцлера Австрии графа Кауница, Г.Ф.Фюгер становится вице-директором венской Академии изящных искусств, в то время ведущей художественной академии Европы. В 1795 он уже был директором Академии, которая в годы его руководства испытала времена расцвета. В 1806 году Фюгер назначается директором венского Художественно-исторического музея и хранителем дворца Бельведер. Г.Ф.Фюгер был почётным членом Академий изящных искусств Мюнхена и Милана, рыцарем ордена Вюртембергской короны. В 1780 году он вступает в венскую масонскую ложу «У пальмы», в 1785 он переходит в ложу «К правде». Генрих Фридрих Фюгер умер в Вене 5 ноября 1818 года.

Екатерина Александрийская перед императором Максенцием.

В 1876 году в его честь в Вене была названа улица (Fügergasse). Основными областями творчества Г.Ф.Фюгера были портретная живопись и художественная миниатюра. Писал также полотна на библейскую, историческую и мифологическую тематику. По своей стилизации произведения художника являются переходными от живописи барокко к эпохе классицизма. Заслуги Фюгера в развитии австрийской живописи воистину огромны, его при жизни уже называли Папой художников Вены. В более поздних работах обращается к стилистике неоклассицизма (Смерть Германика, 1789, Смерть Виргинии, 1790, обе — Вена, Галерея австрийской живописи; Смерть Дидоны, 1792, Казнь весталки, обе — Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж).

Смерть Германика, 1789.

Фюгер избирает обычно трагические сцены прощания героев с жизнью, полные одновременно пафоса и оттенка сентиментального чувства в духе произведений Г.Гамильтона. В четкой выстроенности композиции проявился интерес к творчеству Пуссена, что также было характерно для работавших в Риме в 1779—1780-е европейских мастеров. Эти произведения Фюгера вызывали неприязнь романтиков-назарейцев, осуждавших его за рассудочность и отсутствие интереса к сюжетам из национальной истории. В портретах Франца Иосифа (Вена, Галерея австрийской живописи), Марии Терезии Бурбонской (1778, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж) сохраняется традиция парадного барочного изображения. Сухость цветового решения восполняется здесь добросовестной выписанностью лиц, костюмов и аксессуаров, торжественной представительностью образов. Более тонки по живописному исполнению портреты князя Н.Б.Юсупова (около 1783, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). В образе изображенного в испанском костюме русского дипломата, любителя искусств, занимавшегося в Риме подбором коллекции Екатерины II, князя Юсупова художнику удалось передать романтический ореол времени.

Портрет Марии Терезы Шарлотты Бурбон, 1778.

В театральной позе и внутренне взволнованном настроении портретируемого ощущается характер человека эпохи Просвещения, склонного к путешествиям, влюбленного в итальянскую культуру. Присущее предромантизму внимание к национальному и историческому проявилось в иллюстрациях к поэме Мессиада (1798) поэта-романтика Ф.Г.Клопштока. Религиозно-эпическая тема обретает в них характер возвышенного повествования, наполненного глубокими человеческими чувствами. Фюгер писал также портретные миниатюры (Старая дама, Вена, частное собрание).

Портрет князя Н.Б.Юсупова, 1783.

Галерея: Казнь весталки; Купание Вирсавии; Портрет Марии Терезы де Бурбон; Портрет Франца-Иосифа, графа Заурау; Портрет князя Николая Борисовича Юсупова; Смерть Дидоны; Прометей приносит людям огонь; Портрет княгини Варвары Васильевны Голициной; Портрет Франца Брокмана. Литература: Karl Weiß: Füger, Heinrich. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 8, Duncker & Humblot, Leipzig 1878, S. 177—179; Ferdinand Laban: Heinrich Friedrich Füger, der Porträtminiaturist. Grote, Berlin 1905; Carl Wilczek: Heinrich Friedrich Füger. Seine Gemälde und Zeichnungen. Selbstverlag, Wien 1925; Carl Wilczek: Füger, der Klassizist und Großmaler. In: Leo Planiscig (Hrsg.): Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien, Neue Folge. Band II, Wien 1928, S. 329—354; Steffi Röttgen: Heinrich Friedrich Füger. In: Zbornik. Za umetnostno zgodovino Archives d’histoire de l’art, Nova Vrsta XI—XII. 1974—1976, S. 323—333; Ingeborg Schemper-Sparholz: Die Etablierung des Klassizismus in Wien. Friedrich Heinrich Füger und Franz Anton Zauner als Stipendiaten bei Alexander Trippel in Rom. In: Direktion des Schweizerischen Landesmuseums in Zürich (Hrsg.): Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte. Band 52, Heft 4, 1995, S. 247—270; Robert Keil: Heinrich Friedrich Füger (1751—1818) — Nur wenigen ist es vergönnt das Licht der Wahrheit zu sehen. Amartis, Wien 2009 (Monografie mit Werkverzeichnis, 750 Abbildungen, davon 100 in Farbe).

1755

Жан-Пьер Фабр де л’Од (французское имя — Jean-Pierre Fabre de l’Aude)

французский политический деятель. Родился в Каркасоне. Был адвокатом в тулузском парламенте, в 1789 году — депутатом от Лангедока. Изгнанный за умеренные взгляды, Фабр вернулся после 9 термидора; был членом Совета пятисот, где занимался, главным образом, финансовыми и юридическими вопросами. Первый предложил налог на театральные билеты (droit des pauvres). Противник Директории, один из деятелей переворота 18 брюмера, Фабр получил место в трибунате (1799), где в следующем году занял президентское кресло; позже был сенатором. 26 апреля 1808 года был возведён Наполеоном в графское достоинство и стал членом палаты пэров. В 1814 году Фабр подал голос за низложение Наполеона и образование временного правительства. Людовик XVIII сохранил за ним титул пэра Франции, однако во время Ста дней Фабр остался в палате пэров, вследствие чего после битвы при Ватерлоо 24 июля 1815 в составе группы из 29 пэров лишился этого звания, которое было ему возвращено в 1819 г. Опубликовал «Изыскания о налоге на табак и средствах его усовершенствования» (французское название — «Recherches sur l’impôt du tabac et les moyens de l’améliorer»; 1802), «Письмо моему сыну о моих политических действиях» (французское название — «Lettre à mon fils sur ma conduite politique»; 1816), «Воспоминания и заметки одного пэра Франции» (французское название — «Mémoires et souvenirs d’un pair de France»; 1830—1832, без подписи автора). Умер в Париже 6 июля 1832 года. Источник: Фабр, Жан-Пьер // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1756

Франсуа-Антуан, граф де Буасси д’Англа (французское имя — François-Antoine, comte de Boissy d'Anglas; 8 декабря 1756, Сен-Жан-Шамбр — 20 октября 1826, Париж)

французский государственный деятель и публицист. Член национального собрания 1789, потом член и президент конвента и затем совета 500, конституционалист, противник Робеспьера, в 1791 приговорён к ссылке, бежал, возвращён Бонапартом, в 1805 сенатор и граф, после падения Наполеона признал реставрацию; умер академиком и пэром. Родился в Сен-Жан-Шамбр, в Ардешском департаменте, в протестантской семье. В национальном собрании он был депутатом от Анноне. Он первый провозгласил, что только представительство третьего сословия есть истинное народное представительство. После роспуска учредительного собрания он был назначен генерал-прокурором в Ардешский департамент и в этой должности делал вё возможное, чтобы смягчить резкость революционных мер. Избранный в конвент, он подал голос против смертной казни короля, а за его заточение и изгнание, когда последнее будет возможно и безопасно для государства. Во время террора он старался по возможности менее выдвигаться, но в союзе с Тальеном и его друзьями способствовал падению Робеспьера. После этого он стал членом комитета безопасности и заведовал продовольствием Парижа. Жизнь его во время восстания 1-го прериаля висела на волоске; народ, считая его одним из виновников наступившего голода, чуть не убил его в здании конвента. При директории Буасси несколько раз был президентом совета пятисот, но, обвинённый в сообщничестве с монархическим клубом Клиши, был приговорён, после 18-го фрюктидора, к ссылке и бежал в Англию. После государственного переворота Наполеон призвал его во Францию и назначил членом трибуната, а потом перевёл в сенат с титулом графа. Людовик XVIII сделал его пэром Франции. И при Бурбонах Буасси оставался защитником суда присяжных, свободы печати и горячо восставал против придворной партии. Был избран членом Академии надписей и изящной словесности. Умер в Париже 20 октября 1826 года. Издания: «Essai sur la vie de M. de Malesherbes» (Париж, 1819—1821 гг., 2 тома); «Études littéraires et poétiques» (1826, 6 томов).

1756

Максимилиан Франц (немецкое имя — Maximilian Franz von Österreich)

великий магистр Тевтонского ордена (1780—1801), архиепископ Кёльна, последний архиепископ-курфюрст кельнский (1784—1801). Родился в Вене. Младший сын императрицы Марии-Терезии и Франца Лотарингского. Несмотря на противодействие Фридриха Великого, был избран в 1784 году курфюрстом-архиепископом Кельнским и князем-епископом Мюнстерским; своим просвещенным и бережливым управлением оказал курфюршеству немалые услуги. Боннскую академию он в 1786 году преобразовал в университет. После занятия Бонна французами в 1797 году курфюрст покинул страну и жил в Австрии. Умер в Вене 27 июля 1801 года.

1757

Алоиз Мартин Давид (чешское имя — Alois Martin David)

чешский астроном и картограф. Родился в местечке Древогрызи. Результаты своих работ публиковал в ежегоднике «Pojednáních Učené», а позднее и самостоятельно. Умер 22 декабря 1834 года.

1761

Антуан Луи Декре де Сен-Жермен (французское имя — Antoine Louis Decrest de Saint-Germain)

французский генерал, участник Наполеоновских войн. Родился в Париже. В военную службу вступил 15 февраля 1778 года в Люневильскую жандармерию. 20 октября 1781 года произведён в лейтенанты. 1 августа 1784 года за многочисленные нарушения дисциплины изгнан с военной службы. 30 марта 1790 года Декре де Сен-Жермен записался в революционную Парижскую национальную гвардию и 22 июля получил чин капитана кавалерии. В 1792 и 1793 годах Сен-Жермен сражался в составе Северной армии и в Арденнах, причём 16 декабря 1792 года за отличия был произведён в подполковники. В конце 1793 года он был арестован по подозрению в сочувствии роялистам, однако в следующем году все обвинения с него был сняты. По оправдании Сен-Жермен получил в командование 23-й кавалерийский полк. Далее Сен-Жермен сражался на Самбре и Маасе, дважды был ранен. В кампаниях 1799—1800 годов Декре де Сен-Жермен неоднократно отличился, причём в сражении при Гогенлиндене под ним было убито четыре лошади. Далее он принимал участие в войнах 1805 года против Австрии и 1806—1807 годов против Пруссии и России, за отличие произведён в бригадные генералы. В кампании 1809 года Сен-Жермен блестяще проявил себя в сражении при Асперн-Эсслинге, где командовал бригадой 1-й дивизии тяжёлой кавалерии. Вслед за тем он, с производством в дивизионные генералы, получил в командование 2-ю кирасирскую дивизию. Во время кампании 1812 года в России Сен-Жермен командовал 1-й кирасирской дивизией, отличился в сражении под Островно и в Бородинском бою. В последней битве, при атаке Семёновских флешей, он был тяжело ранен и эвакуирован в Прусиию. По выздоровлении Сен-Жермен принял деятельное участие в восстановлении французской армии затем возглавил 2-й кавалерийский корпус. За отличие в сражении при Ханау Наполеон даровал Сен-Жермену графский титул. В кампании 1814 года во Франции Сен-Жермен также принимал участие и особенно отличился в сражении при Вошане, где сумел отбросить с французских позиций прусский корпус Блюхера. После первого отречения Наполеона Сен-Жермен остался на военной службе и был назначен генерал-инспектором кавалерии. При бегстве Наполеона с острова Эльбы Сен-Жермен оставался нейтральным и в делах кампании Ста дней участия не принимал. При втором возвращении Бурбонов Декре занял должность генерал-инспектора кавалерии 15-го и 16-го военных округов. С 1 января 1819 года он состоял по Генеральному штабу и 30 августа 1826 года вышел в отставку. После Июльской революции 1830 года ненадолго вернулся на службу, но состояние здоровья не позволило ему находиться в строю. Скончался в Нёйи-сюр-Сен 4 октября 1835 года. Впоследствии его имя было выбито на Триумфальной арке в Париже. Воинские звания: Лейтенант (20 октября 1781 года); Капитан (июль 1790 года); Командир эскадрона (16 декабря 1792 года); Командир бригады (24 января 1793 года); Полковник (24 сентября 1803 года); Бригадный генерал (1 февраля 1805 года); Дивизионный генерал (12 июля 1809 года). Титулы: Барон Сен-Жермен и Империи (французское название — baron Decrest de Saint Germain et de l'Empire; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 15 января 1809 года в Вальядолиде); Граф Сен-Жермен и Империи (французское название — comte Saint-Germain et de l'Empire; декрет от 28 сентября 1813 года, патент не подтверждён). Награды: Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года); Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года); Коммандан ордена Почётного легиона (10 мая 1807 года); Великий офицер ордена Почётного легиона (27 декабря 1814 года); Кавалер военного ордена Святого Людовика (1814 год). Источники: Залесский К.А. Наполеоновские войны 1799—1815. Биографический энциклопедический словарь. Москва, 2003

1764

Игнац Франтишек де Гельд (чешское имя — Ignác František Held)

российский гитарист, певец, композитор и педагог. Родился в Тржебеховице, ныне Чехия. По происхождению чех. В конце 18 в. и с 1808 г. жил в Санкт-Петербурге, в 1800-1808 гг. в Москве. С 1812 г. издавал нотный журнал для 6-струнной гитары «Санкт-Петербургский трубадур…», в 1814 г. открыл музыкальную типографию.Владел как шести-, так и семиструнной гитарой. Творческая деятель-ность проходила в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Автор одного из самых первых учебных пособий, изданных в России в конце XVIII или в начале XIX века: "Усовершенствованная гитарная школа для шести струн или руководство играть самоучкою на гитаре", а также журнала о шести-струнной гитаре "Санкт-Петербургский трубадур" (1812).

"Школа для семиструнной гитары,

соединенная с подробным истолкованием музыки вообще, поднесенная

Ея Императорскому Величеству Государыне Императрице

Елисавете Алексеевне

Игнатием фон Гельдом",

Санкт-Петербург, 1797 год.

Текст первой "гитарной школы" состоял из трех глав: «Как держать гитару»; «О настраивании»; «О наименовании струн и ладов». Поскольку вскоре после издания выяснилось, что шести-струнная гитара почти перестала пользоваться в России популярностью и все хотели обучаться на семиструнной гитаре, И. фон Гельд выпустил вслед "гитарную школу" для семиструнной гитары: «господин фон Гельд, любитель музыки, издал недавно им сочиненную и на российский язык переведенную школу для семиструнной гитары, по которой начинающие легко могут учиться и без помощи учителя понять начальные основания игры на сем инструменте и потом сами собою усовершенствовать себя в оной, тем более, что сие сочинение наполнено новейшими произведениями музыки, о которой и пространное толкование вообще тут же помещено. Произведение сие ревностных трудов его имел он счастие поднесть ее императорскому величеству государыне императрице Елисавете Алексеевне...». Затем последовало и "новое и совершенно переработанное издание „гитарной школы" для гитар обоего рода, как для гишпанской (6-струнной), так и для польской (7-струнной)" на двух языках – русском и французском. Это сочинение, заключавшее в себе две школы и краткое наставление для пения, состояло из следущих глав: подробное истолкование музыки вообще; ясное и подробное наставление к изучению гитарной игры самим собою на гитарах обоего рода; гарпежие и прелюдии во всех тонах; многие приятные российские и французские арии в новей-шем вкусе переделанные и украшенные всеми приятностями итальянского пения; несколько новых польских в патетическом или меланхоли-ческом вкусе и многие другие хорошие пьесы. В 1819 году "школу" Гельда в ее прежнем виде сменила "Школа для семиструнной гитары Игнатия фон Гельда, рассмотренная, исправленная и дополненная С.Аксеновым с присовокуплением изъяснения способа игры во всех тонах октавными флажиолетами, изобретенного господином Аксеновым". Кроме школ для гитары И. фон Гельд занимался изданием и фортепьянных пьес. Умер Игнац Франтишек де Гельд в Брест-Литовске в 1816 году.

1765

Элли (Илай) Уитни (Eli Whitney)

американский изобретатель и промышленник. Изобрёл хлопкоочистительную машину (коттон-джин), одним из первых сконструировал фрезерный станок, заложил основы организации массового производства в машиностроении. Использование хлопкоочистительных машин укрепило экономику южных штатов перед Гражданской войной в США и стало одной из предпосылок сохранения рабства. Несмотря на многочисленные патентные дела в судах, Уитни не смог извлечь выгоды из этого своего изобретения. Позднее, работая над военными заказами для армии Севера, разработал принцип взаимозаменяемости деталей на сборке и довел его до промышленного применения. Элли Уитни родился в городе Вестборо (Westborough) штата Массачусетс, в 15 км от Вустера, в семье зажиточного фермера. Эли был старшим ребёнком в семье, его мать, Элизабет Фей, умерла, когда ему исполнилось 12 лет. Уитни рано проявил инженерные способности, работая в юности в кузнице, в частности разработал машину для производства гвоздей. В возрасте около 20 лет Уитни решил поступить в Йельский колледж изучать юриспруденцию, но из-за противодействия родителей он только в возрасте 23 лет покинул дом и поступил в колледж. Окончив колледж в возрасте 27 лет, Уитни отправился работать преподавателем в Южной Каролине, но случайно встретившись со вдовой генерала Натаниеля Грина принял её предложение работать поверенным на плантации в Джорджии. На плантации Уитни столкнулся с проблемой очистки сортов хлопка с зелёными семенами (упланд). Эти сорта хлопка были неприхотливы, но требовали трудоёмкого ручного труда для разделения хлопкового волокна и мелких твёрдых семян. Уитни сконструировал машину коттон-джин, позволившую в несколько раз увеличить производительность труда. Нити сита удерживали семена, в то время как барабан с изогнутыми проволочками-крючками отрывали волокна, вращающаяся щётка снимала волокна с крючков барабана. 14 марта 1794 года Уитни получил патент на хлопкоочистительную машину. Изобретатель и его компаньон Финеас Миллер (Phineas Miller) пытались собирать с плантаторов часть обработанного хлопкового волокна за использование изобретения. Производство хлопка увеличилось в сотни раз, но большинство плантаторов игнорировало патент. Многочисленные судебные дела не увенчались успехом, и в 1801 году Уитни и Миллер решили договориться с хлопковыми штатами об уплате единовременной суммы, но только два штата согласилось на такую форму оплаты, а основная часть собранных денег ушла на покрытие судебных издержек и долгов. Уитни решил оставить хлопковое дело и возвратиться на север, в город Нью-Хейвен (штат Коннектикут). «Король Хлопок» (King Cotton) стал играть значимую роль в экономике и политике южных штатов, но развитие хлопководства укрепило позиции сторонников рабства. В январе 1798 года Уитни заключает договор с правительством США о поставке в 1800 году 10 тысяч мушкетов и начинает организовывать новое производство, основанное на сочетании мощи машин, разделения труда и принципа взаимозаменяемости, популяризации которого Уитни посвятил оставшуюся жизнь. До Уитни мушкеты изготавливались индивидуально, детали одного ружья часто не соответствовали по размерам деталям другого. Согласно принципу взаимозаменяемости все детали должны изготавливаться массово, с точностью, позволяющей собрать продукцию из деталей разных партий. Уитни массово использовал новые технологии обработки металла, позволяющие снизить требования к навыкам рабочих. Хотя Уитни опоздал с выполнением заказа на 8 лет, он создал новую систему производства и следующий заказ — на 15 тыс. мушкетов — выполнил уже за два года. Использование новых машин и разделения труда прослеживаются по многим документам, однако некоторые исследователи считают, что Уитни так и не удалось добиться взаимозаменяемости в производстве. Идея использования взаимозаменямых деталей до Уитни была предложена французским оружейником Жаном Батистом Вакет Де Грибовалем (Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval), американцами Джоном Холлом (John H. Hall) и Симеон Норсом (Simeon North). Некоторые историки (например, Joseph W. Roe) утверждают, что именно Эли Уитни был изобретателем фрезерного станка, другие (Woodbury, Smith, Muir) считают, что он был лишь одним из ряда инженеров, сконструировавших и усовершенствовавших это оборудование в 1814—1818 годах. Обработка металла на фрезерном станке позволила добиться большей точности изготовления деталей при меньшей квалификации рабочих, повысить производительность труда. В 1817 году Уитни женился на Генриетте Эдвардс (Henrietta Edwards), дочери главы демократической партии Коннектикута и кузине президента Йельского колледжа. Эли Уитни умер 8 января 1825 года от рака простаты, оставив наследство четверым сыновьям. Эли Уитни Младший (Eli Whitney, Jr. 1820—1894) начал управлять оружейным заводом в 1841 году, был партнёром другого видного оружейника, Сэмюэля Кольта. Эли Уитни Четвёртый (Eli Whitney IV 1847—1924) продал оружейный завод Уитни компании «Winchester Repeating Arms», также располагавшейся в Нью-Хейвене. В 1970-х годах открыт Музей Эли Уитни.

1765

Адольф Генрих Фридрих Шлихтегроль (немецкое имя — Adolf Heinrich Friedrich Schlichtegroll)

немецкий филолог, журналист и нумизмат. Родился в Вальтерсхаузене. Сперва учился в гимназиях в Готе и Йене, затем успешно окончил Гёттингенский университет (1787) как филолог. Преподавал в гимназии Готы немецкий, латинский и древнееврейский языки, с 1788 года работал также в герцогской библиотеке, занимаясь её каталогизированием, в 1802 г. официально получил должность библиотекаря. Одновременно с 1799 г. сотрудник готского Мюнцкабинета, в этом качестве редактировал два первых выпуска «Анналов общей нумизматики» (немецкое название — «Annalen der gesamten Numismatik»; 1804—1806). В 1790—1806 гг. выпускал ежегодные сборники «Некрологи немцев» (немецкое название — Nekrolog der Deutschen), включавшие биографические очерки о наиболее выдающихся личностях, скончавшихся в очередном году; в составе выпуска за 1791 г. Шлихтегролем, в частности, была опубликована первая биография Вольфганга Амадея Моцарта, основанная преимущественно на сведениях сестры композитора Марии Анны, сообщённых ею письменно по просьбе Шлихтегроля. В 1807 году Шлихтегроль был назначен генеральным секретарём Баварской академии наук, в связи с чем переехал в Мюнхен, а в 1812 году занял пост президента академии. В 1813 году он был произведён в дворянство. Умер в Мюнхене 4 декабря 1822 года. Источник: Monika Stoermer. Friedrich von Schlichtegroll — ein «Nordlicht» in Bayern // Akademie Aktuell, 1/2008, S. 46-50.

1767

Антуан Фабр д’Оливе (французское имя — Antoine Fabre d'Olivet)

французский драматург, учёный и философ-мистик. Родился в Ганже, Франция. Из протестантской семьи. В период Революции принадлежал к якобинцам. С 1789 года писал для театра; лучшие из его революционных пьес — «Génie de la nation» (1789), «Quatorze juillet» (1790), «Amphigouri» (1791), «Miroir de la vérité»; здесь местами блещет неподдельный юмор, но в общем слишком много резонерства. С 1791 года отошёл от политики. Пытался открыть древнегреческую музыкальную систему, думал, что это ему удалось, и написал по своей системе ораторию (1804), публично исполненную; оказалась, что это не греческая система, а так называемый плагальный лад. Интересовался теософией и оккультизмом. Изучая языки и космогонические системы народов древнего Востока, он приобрёл большую эрудицию, но пылкое воображение приводило его к совершенно фантастическим гипотезам. Так, в повествовании Священного Писания он старается уловить особый символический смысл: Адам, по его мнению, — олицетворение человеческого рода, Ной — олицетворение всеобщего покоя. И в алфавите он тоже ищет скрытые значения: А, например, является символом могущества, Т — символом природы, разделенной и делимой, и т. д. (Langue hébraïque, 1816). Кроме того, он написал: «Guérison de Rodolphe Grivel» (1811), «Histoire philosophique du genre humain» (1824), где предлагает сделать из Европы всеобщую теократию под главенством Папы; «Toulon soumis», опера, поставленная в 1794 году; «Sage de l’Indostan», философская драма (1796); «Azalaïs» или «Gentil Aimar» (1800); «Lettres à Sophie sur l’histoire» (1801); «Troubadour», лангедокские песни XIII в. (1804). Перевел и сопроводил комментарием Золотые стихи Пифагора (Vers dorés de Pythagore, 1813). Умер в Париже от апоплексического удара 27 марта 1825 года. Похоронен на кладбище Пер-Лашез. Литература: Fabre d’Olivet (1767—1825): Contribution à l’étude des aspects religieux du romantisme/ Léon Cellier et Jean-Claude Richard (éd.). Paris: Nizet, 1953 (Rééd.: Genève: Slatkine, 1998); Источники: Биография Фабра д’Оливе — Поль Седир, перевод Владимира Ткаченко-Гильдебрандта; «Космогония Моисея», — Фабр д’Оливе, перевод В.Н.Запрягаева, 1911; Фабр д’Оливе, Антуан // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1772

Андре Бюрт д’Аннеле (французское имя — André Burthe d’Annelet)

французский военный деятель, бригадный генерал (1810 год), барон (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн. Родился в городе Мец, провинция Лотарингия (ныне департамент Мозель), королевство Франция, в семье ирландских беженцев. Его отец был купцом. Начал службу 6 апреля 1791 года во 2-м драгунском полку. Отличившись 18 марта 1793 года в сражении у Неервиндена, он производится в лейтенанты 10-го драгунского полка. За успешные действия в составе Итальянской армии Бонапарта в сентябре 1796 года получает звание капитана. 15 октября 1798 года становится адъютантом генерала Массена в составе Гельветической армии. 10 июня 1799 года производится в командиры эскадрона прямо на поле боя у Цюриха, и в январе 1800 года переводится с Массеной в Италию. Участвует в обороне Генуи, 20 апреля дважды ранен мушкетными пулями. 4 июня 1800 года он привозит Первому консулу захваченные вражеские знамёна, и 14 июля получает чин полковника штаба. В 1803 году он отправляется в Луизиану с администратором Пьером-Клеманом де Лосса и со своим кузеном Домиником-Франсуа Бюртом. Вернувшись во Францию получает в своё командование с 1 февраля 1805 года 4-й гусарский полк. В составе лёгкой кавалерии 1-го корпуса Великой Армии участвует в Австрийской, Прусской и Польской кампаниях. В 1808 году с полком переводиться на Пиренейский полуостров. 30 декабря 1810 года производится в бригадные генералы. В мае 1812 года возглавил 8-ю бригаду лёгкой кавалерии 2-й дивизии 2-го кавалерийского корпуса. Участвовал в Русской кампании. Ранен в Бородинском сражении, 15 ноября при отступлении французов из России попал в плен. Вернулся на родину 21 июля 1814 года. В период «Ста дней» с 15 мая командовал 1-й бригадой 9-й дивизии 2-го кавалерийского корпуса Северной армии. 16 июня 1815 года сражался при Флёрюсе. После второй реставрации Бурбонов в сентябре 1815 года был уволен из армии. Умер в Париже 2 апреля 1830 года. Похоронен на кладбище Пер-Лашез. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже. Воинские звания: Лейтенант (18 марта 1793 года); Капитан (сентябрь 1796 года); Командир эскадрона (10 июня 1799 года); Полковник штаба (14 июля 1800 года); Бригадный генерал (30 декабря 1810 года). Титулы: Барон д’Аннеле и Империи (французское название — baron d’Annelet et de l'Empire; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 5 октября 1808 года в Эрфурте). Награды: Легионер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года); Офицер ордена Почётного легиона (21 июня 1804 года); Коммандан ордена Почётного легиона (25 декабря 1805 года). Источники: Thierry Lentz ; Denis Imhoff:La Moselle et Napoléon : étude d'un département sous le Consulat et l'Empire, éd. Serpenoise, Metz, 1986; Domenico Gabrielli, Dictionnaire historique du cimetière du Père-Lachaise xviiie et xixe siècles, Paris, éd. de l'Amateur, 2002, 334 p.

1773

Готфрид Альберт Герман (немецкое имя — Gottfried Albert Germann)

медик, ботаник и педагог Российской империи; ординарный профессор естественной истории в Дерптском (Тартуском) университете. Готфрид Альберт Герман родился в городе Риге, в семье субректора Рижской Домской школы, среднее образование получил в Домской школе (1782—1792), а затем слушал лекции в Йенском университете. Он был одним из учредителей Йенского общества естествоиспытателей, в «Трудах» которого напечатал статью: «Ueber den Unterschied», des Klima’s von Livland und Thüringen, нo через два года вышел из этого общества «вследствие неприятностей». В 1795 году Герман слушал лекции в Вюрцбурге, в 1796 году — в Берлине и Киле, где изучал полгода ботанику и получил степень доктора медицины и хирургии за диссертацию: «De influxu aëris frigidi et callidi in morbos et sanitatem hominum» (Kiliae, 1796). Вернувшись на родину, он занимался медицинской практикой в одной из деревень в Лифляндии, затем в столице Российской империи городе Санкт-Петербурге и ещё два года в Вольмаре (ныне Валмиера). 24 февраля 1802 года Готфрид Альберт Герман был приглашен в Дерптский университет, где ему было поручено преподавание естественной истории вообще и особенно ботаники, кроме того, он занимал должность директора ботанического сада, устройству которого и посвящал главным образом свои заботы. С 1803 по 1805 год профессор Герман приводил в порядок прежний ботанический сад, а с 1806 года, когда университет получил новое место для сада, он ревностно принялся за устройство его на новом месте, но был очень стеснен недостатком средств.

В 1804 году он с шестью студентами Дерптского университета совершил путешествие по Финляндии; кроме того часто совершал небольшие поездки по Прибалтийскому краю, на которые с разрешения попечителя ему выдавались субсидии. Готфрид Альберт Герман умер в городе Дерпте (ныне Тарту) 16 ноября 1809 года. Избранная библиография: «Ueber den Unterschied»; «De influxu aëris frigidi et callidi in morbos et sanitatem hominum»; «Reise durch Ehstland, vorzüglich botanischen Inhalts, im Sommer 1803 unternommen» (Hoppe’s Neues botanisch. Taschenb. auf das Jahr 1805); «Beschreibung einer neuen Art der Gattung Valeriana» («Regensb. Botan. Zeit.», 1805 № 23); «Verzeichniss der Pflanzen des botanischen Gartens der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, im Jahre 1807». Dorpat, 1807, 8°. Литература: «Биографический словарь профессоров и преподавателей Дерптского университета»; Recke und Napierski, «Allgemeines Schriftsteller und Gelehrten-Lexicon der Provinzen Livland, Ehstland und Curland». Mitau, 1829; Герман, Готфрид Альберт в словаре Baltisches Biographisches Lexikon digital.

1782

Павел Алексеевич Голицын

полковник, камергер и гофмейстер из рода Голицыных. Сын ярославского вице-губернатора князя Алексея Петровича Голицына (1752—1811) от второго брака с Екатериной Ивановной Богдановой (1752—1803). В 1797 году поступил в Сенатскую юнкерскую школу, а через два года за отличные успехи пожалован коллегии-юнкером и определён в VI департамент Сената. В 1803 году поступил эст-юнкером в Кирасирский Военного Ордена полк и в следующем году произведен в корнеты. С Орденским полком он участвовал в кампании 1805 и 1806 г.г. и за дело под Голиминым (14 декабря 1806 года) получил Всемилостивейшую благодарность. 20 апреля 1807 года переведён в Кавалергардский полк, с назначением адъютантом к генерал-адъютанту И. В. Васильчикову. Участвовал в делах: под Алленштейном (21 января), Вольсдорфом (23 января), Ландсбергом (25 января), Пр-Эйлаусском бою (26 и 27 января), при Петерсдорфе (24 мая) и при Гутштате (25 мая), где он был награждён орденом Святого Владимира IV степени с бантом. Во время этой атаки Голицын был ранен в ногу и контужен. Затем он принимал участие в сражении под Фридландом. В 1810 году произведен в поручики, а в январе 1812 года в чине штабс-ротмистра по болезни вышел в отставку. В октябре того же года вновь поступил на службу ротмистром в Ахтырский гусарский полк. Принимал участие в кампаниях 1812—1814 г.г. сперва с полком, а с 1813 года старшим адъютантом 4-го Кавалерийского корпуса. За отличия при Малоярославецком сражении и при Красном награждён орденом Святой Анны II степени и Прусским орденом Pour le Mérite. За дело при Бриене и сражение при Ларотьере награждён золотой саблей. 9 сентября 1814 года за отличие переведен в лейб-гвардейский Гусарский полк в чине подполковника. В ноябре того же года уволен в отставку в чине полковника с мундиром. В 1816 году назначен состоять при Московском генерал-губернаторе по особым поручениям, с переименованием в коллежские советники и пожалован в звание камергера. В 1828 году назначен попечителем Калинкинской больницы. В 1830 году он был произведен в действительные статские советники и получил звание гофмейстера. Скончался 21 декабря 1848 года и погребен в усадьбе Троицком-Кайнарджи под Москвой. Награды и премии: Орден Святого Владимира IV степени с бантом; Орден Святой Анны II степени с императорской короной; Орден «Pour le Mérite»; Золотое оружие с надписью «За храбрость».

Усыпальница Румянцевых-Голицыных в усадьбе Троицкое-Кайнарджи.

С 1811 года был женат на Варваре Сергеевне Кагульской (1794—1875), незаконной дочери графа Сергея Петровича Румянцева (1755—1838) и Анастасии Николаевны Нелединской-Мелецкой (1754—1803). В обществе была известна под именем «princessa Babetta», отличалась умом и редким душевным качеством, с 1830 по 1834 года была председательницей Патриотического общества. Имела большое состояние, подаренное ей отцом её. В качестве приданого получила часть села Троицкое-Кайнарджи, где и похоронена рядом с отцом и мужем. Имели 4 дочерей и 5 сыновей: Зинаида Павловна (1813—1879), замужем за князем Н.А.Щербатовым; Николай Павлович (1814—1886), после продажи своего имения в 1861 года, постоянно проживал в Гейдельберге; Сергей Павлович (1815—1888), генерал-адъютант, деятель крестьянской реформы; Михаил Павлович (1817—1820); Ольга Павловна (1818—1886), замужем за полковником Павлом Петровичем Чичериным (1814—1875), сыном П.А.Чичерина; Варвара Павловна (1820—1857), с 1838 года замужем за полковником Василием Сергеевичем Шереметевым (1811—1871), братом Екатерины и графини Анны Шереметевых; Михаил Павлович (1825—1868), генерал-адъютант, женат на графине Александре Васильевне Гудович; Мария Павловна (1826—1881), с 1843 года замужем за Владимиром Яковлевичем Скарятиным (1812—1870), егермейстер, погиб от случайного выстрела на охоте; Павел Павлович (1828—1882), вступил на службу в 1845 году корнетом.

1783

Бенедикт Вильман (немецкое имя — Benedikt Willmann)

немецкий переводчик и педагог. Родился в Кёльне. В 1803—1806 гг. изучал философию, эстетику и право в Гёттингенском университете. Вернувшись в Кёльн, впервые занялся переводом, работая над созданием немецкого текста французского Коммерческого кодекса. С 1808 г. преподавал в школе в городе Венрай, одновременно работая над немецким переводом Кодекса Наполеона. В 1810—1812 гг. служил домашним учителем у барона фон дер Буша в Золингене. Затем был вызван в Париж, где занял должность императорского переводчика на немецкий язык. В 1814 году вернулся в Германию и преподавал в Кёльне древние литературы. С 1839 года в отставке. Умер в родном городе 13 февраля 1844 года. Основные труды Вильмана — выпущенный в 1825 году немецкий перевод эпиграмм Марциала и изданная в 1831 году «Аргонавтика» Аполлония Родосского, за перевод которой Вильман годом позже был награждён золотой медалью короля Пруссии.

1786

Жозеф Нодэ (французское имя — Joseph Naudet)

французский историк литературы, редактор и литературовед, специализировавшийся на древнеримской литературе. Родился в Париже. Преподавал в Высшей нормальной школе, с 1817 года работал в Коллеж де Франс, где в звании профессора первоначально занял кафедру натурфилософии, а с 1821 по 1830 год был профессором латинской поэзии. С 1830 по 1840 год служил генеральным инспектором образования, с 1840 по 1858 год был заместителем директора Национальной библиотеки. С 1817 года был членом Академии надписей и изящной словесности (при этом в 1852—1860 годах был её секретарём), с 1832 года — Академии моральных и политических наук. Умер в Париже 13 августа 1878 года. Наиболее известные работы: «Histoire de la guerre des esclaves en Sicile» (1806), «Histoire de l’établissement, des progrès et de la décadence de la monarchie des Goths eu Italie» (1811), «Conjuration d’Etienne Marcel» (1815), «Histoire des changements opérés dans toutes les parties de l’empire Romain depuis Dioclétien jusqu'à Julien» (1817), «De l’administration des postes chez les Romains» (1863). Был соредактором 20-томной «Recueil des historiens des Gaules et de la France». Переводил произведения многих классиков древнеримской литературы, в том числе Катулла, Горация, Лукана, Плавта, Саллюстия, Сенеки и Тацита. Источники: Нодэ, Жозеф // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1787

Николай Глебович Казин

директор Морского кадетского корпуса (1848—1851), член Адмиралтейств-совета (1851), адмирал Российского императорского флота (1856). В 1798 году был зачислен в Морской кадетский корпус, где в 1802 году был произведен в чин гардемарина. В 1805 году окончил Морской кадетский корпус с производством в чин мичмана и назначением командиром плавучей батареи. Во время русско-турецкой войны 1806—1812 годов ходил в Средиземном море, участвуя во взятии крепости Тенедос, в Дарданелльском и Афонском сражениях, за что был награждён орденом Святой Анны III степени. После возвращения на родину на британских судах, был произведен в 1811 году «за отличие в прошедшей кампании» в чин лейтенанта. Во время Отечественной войны 1812 года служил на фрегате «Архипелаг», охранявшем подступы к Кронштадту и Свеаборгу. В 1814 году «за отличие» был причислен к Гвардейскому флотскому экипажу, вместе с которым в следующем году совершил поход из Санкт-Петербурга до Вильно и обратно. В 1815—1816 годах командуя придворным гвардейским галетом «Паллада» плавал в Балтийском море, а в 1819 году командуя бригом «Олимп» совершил плавание из Кронштадта к берегам Англии, доставив дипломатическую почту. В 1821 году произведен в чин капитан-лейтенанта, в 1823 году был награждён орденом Святого Владимира IV степени, а в следующем году — орденом Святой Анны II степени. C 1826 года до 17 июня 1827 года служил командиром 74-пушечного линейного корабля «Царь Константин», на котором в составе гвардейского экипажа контр-адмирала Ф.Ф.Беллинсгаузена совершил заграничное плавание с Средиземное море, во время которого заходил в Тулон и на Сардинию. По итогам плавания был награждён алмазными знаками к ордену Святой Анны II степени. Во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов в составе гвардейского экипажа отличился при взятии Варны, за что был произведен в чин капитана второго ранга. В 1829 году командуя 110-пушечным кораблем «Париж» участвовал во взятии Мессевмрии, Инады и в блокаде Мидии. В 1830 году вернулся по суше в Санкт-Петербург, где был произведен за отличия в чин капитана первого ранга и «за беспорочную выслугу восемнадцати шестимесячных морских кампаний» 30 декабря награждён орденом Святого Георгия IV степени. В 1831 году был награждён орденом Святого Станислава III степени, а в 1835 году — орденом Святого Владимира III степени и назначен командиром гвардейского флотского экипажа с производством в следующем году в чин контр-адмирала. В 1840 году награждён орденом Святого Станислава I степени, а в 1842 году — орденом Святой Анны I степени. В 1847 году назначен членом морского генерал-аудиториата с производством 8 декабря в чин вице-адмирала, а 29 ноября следующего года был назначен директором Морского кадетского корпуса. В 1851 году назначен членом Адмиралтейств-совета с увольнением от должности директора корпуса, а 7 сентября 1856 года произведен в чин адмирала. Умер 19 марта 1864 года. Награды и премии: Орден Святого Георгия IV степени за 18 морских кампаний; Орден Святого Владимира II степени; Орден Святого Владимира III степени; Орден Святого Владимира IV степени; Орден Святой Анны I степени с императорской короной; Орден Святой Анны II степени; Орден Святого Станислава I степени; Орден Святого Станислава III степени. Литература: Веселаго Ф.Ф. Общий морской список от основания флота до 1917 г.. — Санкт-Петербург: Типография Морского Министерства, 1893. — Том VII / Царствование императора Александра I. Д — О. — Страницы 202—204. — 672 страницы. — (Военно-историческая библиотека); Чернышёв А.А. Российский парусный флот. Справочник. — Москва: Воениздат, 1997. — Том 1. — 312 страниц — (Корабли и суда Российского флота). — 10 000 экземпляров. — ISBN 5-203-01788-3; Чернышёв А.А. Российский парусный флот. Справочник. — Москва: Воениздат, 2002. — Том 2. — 480 страниц — (Корабли и суда Российского флота). — 5000 экземпляров. — ISBN 5-203-01789-1.

1788

Карл (Карл-Фридрих) Павлович Ренненкампф

генерал-лейтенант, вице-директор Императорской Военной академии. Родился в Лифляндии. факультете Дерптского университета, затем поступил колонновожатым в Свиту Его Величества по квартирмейстерской части (будущий Генеральный штаб) и 6 июля 1809 года произведён в подпоручики, будучи перед тем (19 мая) командирован в Галицию, в армию генерала от инфантерии князя Голицына, при котором и находился до 1810 года, когда, за труды по разграничению Тарнопольской области, награждён был бриллиантовым перстнем. В Отечественную войну 1812 года, за отличие в сражении под Кобриным, он получил орден Святой Анны III степени, а за другие сражения — орден Святого Владимира IV степени с бантом. В Заграничном походе за отличие под Бауценом 23 июня 1813 года был произведён в поручики и за отличие в сражении под Лейпцигом награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость» и прусским орденом Pour le Mérite. 7 февраля 1814 года за отличие в сражении под Кацбахом получил чин штабс-капитана, а 30 марта за участие во взятии Парижа произведён в капитаны. 11 июня 1817 года Ренненкампф получил поручение произвести рекогносцировку и статистическое описание всей Тамбовской и частей Воронежской и Пензенской губерний; эту работу он исполнил в 1817—1820 годах, получив за труды по описанию Тамбовской губернии благодарность генерал-квартирмейстера 1-й армии и годовое жалование (1200 pублей), а 11 сентября 1818 года был произведён в подполковники. 14 апреля 1822 года получил чин полковника. В 1828—1829 годах Ренненкампф в качестве обер-квартирмейстера 2-го пехотного корпуса принимал участие в русско-турецкой войне, за участие в делах которой получил, между прочим, орден Святого Владимира III степени (4 октября 1829 года). Во время Польской кампании 1831 года Ренненкампф 3 сентября был произведён в генерал-майоры, а за отличие при штурме Варшавы 6 и 7 сентября этого года награждён был орденом Святой Анны I степени. Также он получил польский знак отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) II степени. 30 октября того же года он был прикомандирован к главному директору Пажеского и кадетских корпусов «для испытания» и 20 ноября 1832 года назначен директором Московского кадетского корпуса, которым заведовал до назначения своего, 25 октября 1834 года, вице-директором недавно перед тем открытой Императорской Военной академии; эту должность он занимал до самой своей смерти. 23 апреля 1843 года произведён в генерал-лейтенанты. В академии Ренненкампф, «вследствие своего благородного и мягкого характера, пользовался общим расположением всех своих подчиненных, умея в то же время ладить и с генералом Сухозанетом», директором академии, который в Ренненкампфе «нашел вполне покорного исполнителя своих повелений»; Н.П.Глиноецкий в своём «Историческом очерке Николаевской академии Генерального штаба» отмечает, однако, что конференция академии за время вице-директорства Ренненкампфа была безгласна и не проявляла ничего, «что служило бы хотя намеком на какую-либо с её стороны инициативу». Скончался в Санкт-Петербурге от холеры 17 сентября 1848 года, похоронен на Волковом лютеранском кладбище. Награды: Орден Святой Анны III (впоследствии переименован в IV) степени (1812 год); Орден Святого Владимира IV степени с бантом (1812 год); Золотая шпага с надписью «За храбрость» (18 октября 1813 года); Орден Пруссии Pour le Mérite (25 октября 1813 года); Орден Святого Владимира III степени (4 октября 1829 года); Орден Святой Анны I степени (1831 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1840 году); Польский знак отличия за военное достоинство II степени (1831 год); Орден Святого Георгия IV степени (2 января 1833 года, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, № 4680 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова); Знак отличия беспорочной службы за XXX лет (3 сентября 1842 года); Знак отличия беспорочной службы за XXXV лет (3 сентября 1846 года); Орден Белого орла. Источники: Волков С.В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — Москва, 2009. — Страница 391. — ISBN 978-5-9524-4167-5; Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. — Санкт-Петербург, 1882. — Страницы 101—102; Глиноецкий Н.П. История русского Генерального штаба. Том II. — Санкт-Петербург 1894. — Страницы 102, 150, 176; Исмаилов Э.Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — Москва, 2007. — Страницы 151, 453. — ISBN 978-5-903473-05-2; Русский биографический словарь: В 25 томах / под наблюдением А.А.Половцова. 1896—1918; Список генералам по старшинству. Исправлено 29 марта. — Санкт-Петербург, 1844. — Страницы 172—173; Lehmann G. Die Ritter des Ordens Pour le mérite. Zweiter band: 1812—1913. — Berlin, 1913. — S. 278.

1788

Станислав Фомич Циолковский (Станислав Тимофеевич Циолковский)

русский генерал-майор. Станислав Циолковский родился в Белополье, Житомирского уезда, происходил из древнего польского дворянского рода. В 1807 году поступил на воинскую службу в Шлиссельбургский пехотный полк подпрапорщиком. 25 июня 1808 года был произведен в портупей-прапорщики, а 3 сентября 1810 года — в прапорщики. Участвовал в Турецком походе 1808—1811 гг. С 17 июня 1808 года принимал участие в боевых действиях в Молдавии и Валахии: при Браилове, Журжии, Силистрии, Шумле, Рущуке и др. Был ранен под Батиным и за отличие в этом сражении произведен 25 ноября 1810 года в подпоручики. С декабря 1811 года по апрель 1817 года он состоял дивизионным адъютантом при генерале Эссене и участвовал в Отечественной войне 1812 г. В сражении под Волковыском Циолковский был сильно контужен и ранен в шею; за кампанию 1812 года он получил чин штабс-капитана и орден святой Анны II степени. 5 января 1817 года он был переведён в Лейб-гвардии Измайловский полк, а 14 декабря того же года назначен старшим адъютантом отдельного Оренбургского корпуса, которым командовал тот же Эссен. В 1820—1821 гг. Циолковский был начальником конвоя, сопровождавшего нашу миссию в Бухару. Произведённый в 1822 г. в полковники, с отчислением от Измайловского полка по армии, он был оставлен в Оренбурге в распоряжении Эссена, а затем графа Сухтелена. В 1824—1825 гг. Циолковский был начальником отряда, сопровождавшего наш купеческий караван посланный в Бухару, и подвергшегося нападению киргизов — при переправе через Сыр-Дарью и хивинцев — у горы Биштюбе. 25 декабря 1833 г. получил орден святого Георгия IV степени за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах (№ 4805 по списку Григоровича — Степанова), а 4 декабря 1834 г. назначен командующим Башкиро-Мещерякским войском; 1 января 1835 г. он произведён был в генерал-майоры с оставлением в должности, а в 1839 г. получил орден святого Станислава I степени и пожалован землей в количестве 2500 десятин. В 1839—1840 гг. участвовал в Хивинской экспедиции (во время этого похода Циолковский приобрел себе нелестную славу «живодера»), 16 октября 1840 г. — награждён орденом святой Анны I степени, а 28 ноября 1840 г. по болезни вышел в отставку. (Терентьев сообщает что Циолковский был уволен без прошения, попросту выгнан Перовским. Одним из поводов к неудовольствию Перовского явилась незаконная спекуляция в компании с купцом Н.М.Деевым казенными верблюдами, предназначенными для зимнего похода в Хиву (1839/1840 г.)). В 1842 году в селе Спасском Оренбургского уезда Циолковский был убит своим крепостным поваром за чрезмерно жестокое обращение с ним, а труп его после похорон был дважды вынут крестьянами из могилы и подвергнут наказанию плетьми. После второго случая родственники Станислава Циолковского перезахоронили его останки на кладбище в Оренбурге. Награды и премии: Орден Святого Владимира IV степени с бантом; Орден Святой Анны II степени; Орден Святого Георгия IV степени; Орден Святой Анны I степени. Жена: Крашенинникова Татьяна Петровна. Сыновья: Виталий (1825 года рождения), Феликс (1827 года рождения), Николай (1828 года рождения). Дочери: Мария (1822 года рождения), Анна (1823 года рождения), Любовь (1836 года рождения). Источники: В.Лемюр. Циолковский, Станислав Фомич (Тимофеевич) // Русский биографический словарь : в 25 томах. — Санкт-Петербург—Москва, 1896—1918; «Русский архив», 1915, страница 457; Степанов В.С., Григорович П.И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). Санкт-Петербург, 1869; Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. Том 1. Санкт-Петербург, 1903.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |