-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 122397

Комментариев: 6816

Написано: 130892

Записей: 122397

Комментариев: 6816

Написано: 130892

7 февраля родились... |

1915

Фатима Андреевна Пиддяча

свинарка совхоза имени Артема Чутовского района Полтавской области Украинской ССР. Родилась в селе Довжик ныне Ахтырского района Сумской области в крестьянской семье. Украинка. Окончила начальную школу. Работала в домашнем хозяйстве, затем – в колхозе на разных работах. С января 1951 года – свинарка совхоза имени Артема Чутовского района Полтавской области. Применяя достижения зоотехнической науки и опыт передовых свинарок, получила от закрепленной за ней группы свиноматок в 1957 году – по 37, а в 1958 – по 43 деловых поросенка на каждую свиноматку. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1958 года за особые заслуги в развитии сельского хозяйства, достижение высоких показателей по производству мяса и других продуктов сельского хозяйства и внедрение в производство достижений науки и передового опыта Пиддячей Фатиме Андреевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Портрет Ф.А.Пиддячей. Художник В.И.Шаховцов. Около 1960 г.

Участница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Депутат Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва (1959-1963). С 1970 года – персональный пенсионер союзного значения. Жила в поселке городского типа Артемовка Чутовского района Полтавской области (Украина). Умерла 24 января 1995 года. Награждена орденом Ленина (1958), медалями.

1915

Феоктист (румынское имя - Patriarhul Teoctist; в миру - Тодор Арэпашу, Toader Arăpaşu)

архиепископ Бухарестский, митрополит Мунтенский и Добруджийский, наместник Кесарии Каппадокийской, Митрополит Унгро-Влашский, патриарх всея Румынии с 1986 по 2007. Тодор Арэпашу родился в селе Точилены Ботошанского уезда на северо-востоке Молдовы. Был десятым из одиннадцати детей Димитру и Маргиоалы Арапашу. В четырнадцать лет начал монашеское послушание в обителях Ворона и Нямец, а в 1935 году принял монашеский постриг в монастыре Быстрица Ясской архиепископии. В 1937 году после окончания семинарии в монастыре Черника был рукоположен в сан иеродиакона, а в 1945 году после окончания Бухарестского Богословского факультета — в сан иеромонаха. Получил звание лиценциата богословия. В сане архимандрита был викарием митрополита Молдовы и Сучавы, обучаясь одновременно на факультете филологии и философии в Яссах. В 1950 году хиротонисан во епископа Ботошанского, викария Патриарха, и в течение двенадцати лет руководил различными отделами Румынской Патриархии: был секретарем Священного Синода, ректором Богословского института в Бухаресте. С 1962 года — епископ Арадский, с 1973 года — архиепископ Крайовы и митрополит Олтенский, с 1977 года — архиепископ Ясский, митрополит Молдовы и Сучавы. Занимая митрополию Молдовы и Сучавы (вторую по значению после патриаршей) Феоктист проявил особую заботу о духовной семинарии в Нямецком монастыре, о пастырских и миссионерских курсах для священнослужителей, о специальных курсах для сотрудников митрополии, расширил издательскую деятельность. Им опубликовано около шестисот статей, выступлений, часть из которых вошла в четырёхтомное собрание. Патриарх Феоктист являлся депутатом Великого национального собрания. Патриаршество почившего главы Румынской Православной Церкви было одно из самых долгих в её истории. Он был предстоятелем в период гонений на Церковь со стороны коммунистической власти (1986—1989), и затем управлял Церковью при трех румынских президентах после революции 1989 года.

Румынский Патриарх Феоктист, с момента поступления в монастырь Сихастрия в 1928 году, посвятил более семидесяти лет своей жизни служению Румынской Православной Церкви. После румынской революции в 1989 Патриарх Феоктист был обвинен в «пособничестве коммунистическому режиму», в связи с чем он в 1990 решил подать в отставку. После нескольких недель пребывания в монастыре Синайя (Румыния) и молитв Патриарх изменил свое решение и вновь встал во главе Церкви.

Патриарх Феоктист скончался 30 июля 2007 года на от сердечного приступа, случившегося вскоре после перенесенной операции на предстательной железе. 3 августа в кафедральном соборе во имя свв. равноапостольных Константина и Елены в Бухаресте состоялось отпевание и погребение Патриарха, в которых приняла участие официальная делегация Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Делегация возложила венок ко гробу почившего Первосвятителя, а затем приняла участие в торжественном заседании Священного Синода Румынской Православной Церкви, транслировавшемся в прямом эфире национального румынского телевидения. На отпевании в храме присутствовали Президент Румынии Т.Бэсеску, председатель Сената Н.Вэкерою, премьер-министр Румынии К.Попеску-Тэричану, посол России А.А.Чурилин и другие официальные лица. После отпевания и отдания почестей и исполнения государственного гимна тело Патриарха было погребено в юго-западной части собора святых равноапостольных Константина и Елены. Награды: Цепь ордена Звезды Румынии (2007 год, посмертно); Орден Республики (Молдавия) (2010 год, посмертно).

1915

Шаукат Таипович Хабибуллин

российский астроном. В 1939 г. окончил Казанский университет, с 1948 г. работал в нем (вначале ассистент, затем доцент, с 1958 г. — профессор, заведующий кафедрой астрономии, с 1965 г. — проректор; в 1949-1958 гг. — заведующий астрономическим отделом обсерватории имени В.П.Энгельгардта, в 1958-1965 гг. — директор Городской обсерватории университета). Основные научные работы относятся к теории вращения Луны, селенодезии и звездной астрономии. В 1949-1953 гг. одним из первых в мире успешно применил фотографические наблюдения для изучения физической либрации Луны. Предложил новый способ определения одного из параметров физической либрации. В 1966 г. практически одновременно с американским исследователем Д. Экхардтом и независимо от него разработал нелинейную теорию физической либрации Луны. Впоследствии выполнил ряд важных работ по определению лунных координатных систем, изучению геометрической фигуры Луны и ее гравитационного поля, анализу движения спутников вокруг центральных тел. В 1949 г. исследовал распределение анализа звездных туманностей и метод анализа звездных подсчетов в двух лучах. Заслуженный деятель науки Татарской АССР (1970), Заслуженный деятель науки РСФСР (1975).

1915

Жорж-Андрэ Шевалаз

глава государства Швейцарии (1980-1980)

1916

Алексей Парфёнович Буланов

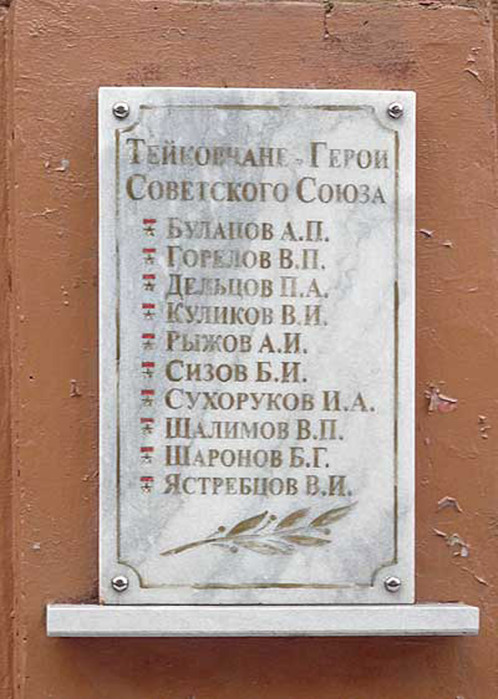

штурман эскадрильи 334-го Берлинского бомбардировочного авиационного полка 1-й Сталинградской Краснознаменной бомбардировочной авиационной дивизии 3-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса 18-й воздушной армии), капитан. Родился в поселке Тейково, ныне город Ивановской области, в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. Окончил Тейковскую четырехлетнюю школу торфяного ученичества, в 1936 году - Владимирский текстильный рабфак. Затем поступил в институт имени Плеханова в Москве. В 1937 году по комсомольскому набору ушел в Красную Армию. В 1939 году окончил Краснодарское военное авиационное училище штурманов. Начало Отечественной войны застало Буланова на Дальнем Востоке в должности штурмана корабля бомбардировочной авиации. Сразу же подал рапорт о направлении в действующую армию, но просьбу удовлетворили только весной 1942 года. В мае 1942 года Буланов прибыл в недавно сформированный 101-й (с ноября 1944 года - 31-й гвардейский) авиационный полк дальнего действия, которым командовала В.С.Гризодубова. С июня 1942 года уже участвовал в боевых вылетах на самолете «Ли-2». Боевое крещение получил во время наступление гитлеровцев на Воронеж. Летчики полка в ночное время бомбили скопления фашистских войск и их боевой техники. В дни, когда гитлеровцы рвались к Сталинграду, он бомбил переправы через Дон, сжигал бензохранилища, на переднем крае уничтожал живую силу и технику противника. В один из таких вылетов точными попаданиями бомб, сброшенных Булановым, были подожжены пять танков противника. Вскоре умелому штурману стали поручать задания по доставке боеприпасов на партизанские аэродромы. Сквозь ночь и завесы зенитного огня в сложнейших метеорологических условиях пробивался самолет Буланова в районы действий партизанских соединений С.А.Ковпака, А.Н.Сабурова. За экипажем, в котором он летал, было закреплено партизанское соединение А.Ф.Федорова. Однажды, партизанский аэродром был атакован карателями, посадочная площадка простреливается пулеметами. Экипаж под огнем противника погрузили в самолет 18 раненых и влетел. Уже на своем аэродроме обнаружили в корпусе самолета свыше двух десятков пробоин. Особенно активировались полеты к партизанам весной-летом 1943 года. Гитлеровцы даже установили патрулирование ночных истребителей. В ночь на 2 августа 1943 года во время очередного вылета самолет Буланова был сбит ночным истребителем в районе города Дядьково Брянской области. Семья получила похоронку. Но штурман Буланов остался жив. Получив два ранения, теряя сознание, он покинул горящую машину на парашюте, попал в плен. Лежал в Смоленском госпитале для русских военнопленных. Набравшись сил, 20 сентября со штурманом капитаном Калугиным и летчиком-истребителем Павловым осуществил побег. Все трое благополучно перебрались через линию фронта... Вернувшись в полк Буланов продолжал летать на боевые задания. В 1944 году участвовал в разгроме фашистов под Ленинградом, бомбардировал военные объекты в далеком тылу противника. В ноябре 1944 года прибыл в 334-й бомбардировочный авиационный полк на должность командира эскадрильи. В этом полку прошел до Победы. В апреле 1945 года он совершал боевые вылеты на бомбардировку Кенигсберга, а позже и на Берлин. Капитан Буланов войну закончил штурманом эскадрильи 334-го бомбардировочного авиационного полка. К маю 1945 совершил 241 боевой вылет на бомбардировку важных военных объектов в тылу противника, скоплений живой силы и техники врага. Из них 86 вылетов к партизанам, в том числе 32 с посадкой в тылу врага. Вывез на "большую землю" около пятисот детей и раненых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану Буланову Алексею Парфёновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 59154) и медали «Золотая Звезда» (№ 8262). После войны продолжил службу в ВВС. До 1973 года работал в Научно-исследовательском институте Министерства радиопромышленности (НИИ МРП), занимался испытаниями самолётного радиолокационного оборудования. С 1973 года полковник А.П.Буланов – в запасе. Был руководителем Московского клуба авиации и космонавтики при Московском городском Дворце детского и юношеского творчества. Активно участвовал в военно-патриотической работе. Жил в городе-герое Москве. Скончался в 11 августа 1992 года. Согласно завещанию похоронен на родине на воинском кладбище города Тейково Ивановской области. Полковник (1975), заслуженный штурман-испытатель СССР (22 августа 1972), заслуженный работник культуры РСФСР (1985). Награждён орденом Ленина (15 мая 1946), орденом Красного Знамени (31 декабря 1942), двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (29 февраля 1944, 11 марта 1985), двумя орденами Красной Звезды (28 февраля 1943, 20 апреля 1953), медалями, в том числе «Партизану Отечественной войны» 1-й степени (1943). В городе Тейкове имя Героя увековечено на мемориальной доске "Тейковчане - Герои Советского Союза". В мае 2010 года в фойе лицея №24 города Тейково установлена мемориальная доска.

Мемориальная доска с именем Героя установлена также на здании военкомата города Тейково, на стене выходящей во внутренний двор.

1916

Иван Яковлевич Григорьев

командир орудия танка 8-го отдельного гвардейского танкового Корсуньского Краснознамённого полка (19-й танковый Перекопский Краснознамённый корпус, 51-я армия, 1-й Прибалтийский фронт), гвардии старшина. Родился в 1916 году в селе Лопуховка Камышинского уезда Саратовской губернии, ныне в составе Руднянского района Волгоградской области. Русский. Из крестьян. Окончил начальную школу. Работал в колхозе в родном селе, сначала был конюхом, а после окончания курсов механизаторов - трактористом. В Красную Армию призван в 1937 году Руднянским районным военкоматом Сталинградской области. Служил в кавалерии. По окончании срока срочной службы подал рапорт об оставлении на сверхсрочной службе и продолжил службу в том же полку. В боях Великой Отечественной войны - с июня 1941 года. В составе кавалерийского полка воевал на Западном фронте. В сентябре 1941 года полк был расформирован, а И.Я.Григорьев был переведён в состав стрелковой дивизии, в которой участвовал в битве за Москву. Оттуда был направлен на учёбу в танковые части. С 1943 года воевал в составе 8-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва (затем преобразован в тяжелый танковый полк) на 2-м Украинском, с июля 1944 года - на 1-м Прибалтийском, с ноября 1944 года - на 2-м Прибалтийском фронтах. Участник Корсунь- Шевченковской (январь-февраль 1944) и Уманско-Ботошанской (март-апрель 1944) наступательных операций. При освобождении города Ямполь Винницкой области Украинской ССР 17 марта 1944 года артиллерийским и пулемётным огнём уничтожил 9 повозок с военными грузами, до 30 солдат врага. За этот бой награждён своей первой наградой - медалью «За отвагу». Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 года. Командир орудия танка 8-го отдельного гвардейского танкового полка (19-й танковый корпус, 51-я армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии старшина Григорьев Иван Яковлевич отличился в ходе отражения мощного немецкого контрудара в районе городов Ауце и Добеле (Латвийская ССР) на завершающем этапе Белорусской стратегической наступательной операции. 26 августа 1944 года немецкое командование предприняло очередную атаку силами 30 танков при поддержке батальона пехоты в районе населённого пункта Наудите (Добельский район, ныне в составе Добельского края, Латвия). Экипаж танка лейтенанта Р.С.Николаенко, в котором воевал И.Я.Григорьев, заранее выбрал выгодную позицию и тщательно замаскировал танк, что позволило ему остаться незамеченным противником. Открыв огонь с ближней дистанции, старшина Григорьев первым выстрелом подбил головной танк. Среди немцев возникло замешательно, воспользовавшись которым, советские танкисты несколькими выстрелами уничтожили ещё 3 танка. Обнаружив в конце концов позицию танка, противник обрушил на него шквальный огонь, а затем большая группа пехоты попыталась уничтожить танк. В этом бою гвардии старшина Григорьев пулемётным огнём уничтожил до 40 солдат, а также подбил ещё 1 танк. Немецкая атака была сорвана. Но вскоре противник атаковал во второй раз. При отражении этой атаки гвардии старшина Григорьев подбил ещё 1 танк - уже шестой в этом бою! Советская танковая рота перешла в контратаку, во время которой Григорьев уничтожил немецкое противотанковое орудие с расчетом и пулемётным огнём - до 10 солдат. В бою попаданием немецкого снаряда было заклинено танковое орудие, но он продолжал бой, умело взаимодействуя с командиром танка и действуя как самоходное орудие. Таким образом он сумел уничтожить и второе немецкое орудие. В течении одного дня, 26 августа, гвардии старшина И.Я.Григорьев уничтожил 6 танков, 2 противотанковых орудия и совместно с другими членами экипажа - до 100 солдат врага. За этот выдающийся подвиг через два дня он был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии старшине Григорьеву Ивану Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Тем же указом звание Героя Советского Союза присвоено и командиру экипажа лейтенанту Р.С.Николаенко. После представления к званию Героя продолжал сражаться на фронтах Великой Отечественной войны.

Герой Советского Союза И.Я.Григорьев.

В составе того же полка участвовал в Прибалтийской наступательной операции (сентябрь-ноябрь 1944) и в блокировании Курляндской группировки врага. Во время боёв в Курляндии у населённого пункта Триэда (40 километров южнее города Лиепая) в бою 20 февраля 1945 года подбил 2 танка врага. Там же в бою 21 февраля его танк был подбит. Гвардии старшина И.Я.Григорьев не покинул боевую машину и продолжал вести огонь, уничтожил немецкое противотанковое орудие и много живой силы противника. Погиб в этом бою в горящем танке. Был похоронен на месте боя. После войны был перезахоронен на братском кладбище советских воинов в городе Приекуле (Латвия).

Впоследствии по желанию родственников был перезахоронен на Центральном русском кладбище в городе Махачкала Республики Дагестан.

Гвардии старшина (1943). Награждён орденами Ленина (24 марта 1945), Отечественной войны 2-й степени (1 марта 1945, посмертно), Славы 3-й степени (2 сентября 1944), двумя медалями «За отвагу» (19 марта 1944, 18 апреля 1944). В родной деревне Лопуховка и в посёлке Щелкан Руднянского городского поселения Волгоградской области именем Героя названы улицы. В советское время именем Героя была названа пионерская дружина Лопуховской средней школы, он был зачислен в списки коллетива Рижского производственного объединения «Коммунар».

1917

Виктор Фёдорович Волков

командир 157-го истребительного авиационного полка 234-й истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, майор. Родился в деревне Самсоново ныне Даниловского района Ярославской области в крестьянской семье. Русский. Член КПСС с 1940 года. Работал в Ярославском Дворце пионеров, окончил техникум синтетического каучука. Работал на автозаводе (ныне – моторный завод), затем на заводе синтетического каучука. В 1936 году был призван в ряды Красной Армии. Получил направление в летную школу, прошел медкомиссию и был принят в Одесскую военную авиационную школу летчиков, которую окончил в 1938 году. На фронте с первых дней войны. Первую победу одержал на «И-16», на втором часу войны сбив один из атаковавших аэродром разведчиков около 6 часов утра. Воевал на Калининском, 1-м Белорусском фронтах. В бою 8 августа 1942 года был сбит в районе Ржева, покинул горящую машину с парашютом. В декабре 1942 года капитан В.Ф.Волков был назначен командиром 157-го истребительного авиационного полка. Провел полк через сражение на Курской дуге, битву на Днепре. Летчики полка под командованием Волкова только с 28 декабря 1942 года по 9 марта 1944 года совершили 2458 боевых вылетов и сбили 131 вражеский самолет. Один из результативнейших своих боев В.Ф.Волков провел в день Красной Армии в районе Рогачева. Сбив один из истребителей противника — «ФВ-190», он прорвался к главной цели — к бомбардировщикам — и точной очередью зажег лидера группы «Ю-87». Майор В.Ф.Волков к марту 1944 года совершил 236 боевых вылетов, в 59 воздушных боях лично сбил 15 и в составе группы 8 самолётов противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками майору Виктору Фёдоровичу Волкову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 3047). К концу войны совершил 290 боевых вылетов, провёл 75 воздушных боев, в которых лично сбил 17 самолётов противника. В 1951 году В.Ф.Волков окончил Военно-воздушную академию (Монино). Летал на многих реактивных типах боевых машин. Был заместителем командира дивизии. В 1972 году после списания с лётной работы уволился в запас в звании полковника. Жил и работал в Ярославле. Умер 21 октября 1998 года. Похоронен в Ярославле, на Аллее героев Воинского мемориального кладбища. Награждён 2 орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

1917

Никифор Тимофеевич Евтушенко

штурман авиационная эскадрильи 99-го гвардейского отдельного разведывательного авиационного полка (15-я воздушная армия, 2-й Прибалтийский фронт), гвардии капитан. Родился в селе Старая Осота Александровской волости Чигиринского уезда Киевской губернии (ныне Александровского района Кировоградской области, Украина). Украинец. С 1929 года жил в городе Канев (Черкасская область, Украина). В 1932 году окончил 8 классов школы, в 1937 году – Каневский сельскохозяйственный техникум. В армии с августа 1937 года. В мае 1940 года окончил Мелитопольское военное авиационное училище. Служил штурманом в строевых частях ВВС (в Забайкальском военном округе). Участник Великой Отечественной войны: в июле-сентябре 1941 – штурман экипажа 32-го скоростного бомбардировочного авиационного полка (Западный фронт). Участвовал в оборонительных боях в Белоруссии, совершил 4 боевых вылета на бомбардировщике «СБ». 29 июля 1941 года его самолёт был сбит. Выпрыгнул с парашютом, получив ранения. Через несколько дней вернулся в свою часть. После больших потерь полк был выведен в тыл на переучивание и доукомплектование. После переучивания на бомбардировщик «Пе-2», летом 1942 года вновь отправлен на фронт. В июле 1942 – августе 1944 – штурман авиаэскадрильи 32-го (с июня 1943 – 99-го гвардейского) отдельного разведывательного авиационного полка (Брянский и 2-й Прибалтийский фронты), в августе 1944 – марте 1945 – штурман 367-го бомбардировочного авиационного полка (2-й Прибалтийский фронт). Участвовал в оборонительных боях под Воронежем, в Воронежско-Касторненской, Орловской и Брянской наступательных операциях, в наступлении войск на витебско-полоцком направлении, в Ленинградско-Новгородской, Старорусско-Новоржевской, Режицко-Двинской и Рижской наступательных операциях, в блокаде курляндской группировки противника. За время боёв на Брянском фронте совершил 110 боевых вылетов, сбросил 36 тонн авиабомб, уничтожил и повредил 20 танков, 100 автомашин, 10 самолётов, 10 железнодорожных эшелонов, 5 батарей зенитной артиллерии, сфотографировал 16.000 квадратных километров оборонительных площадей. Особо успешно действовал в Орловской наступательной операции в июле-августе 1943 года, где выявил и сфотографировал ранее неизвестные советскому командованию оборонительные рубежи противника в районе городов Быхов и Орёл. Первым обнаружил отвод немецких войск из Орла, по его разведданным они были атакованы советской авиацией и понесли большой урон. Через несколько дней он же выявил сосредоточение немецких резервов, что позволило советскому командованию подготовиться к отражению контрудара врага. Всего за время войны совершил 247 боевых вылетов на бомбардировщиках «СБ» и «Пе-2» на разведку и бомбардировку войск противника. За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года гвардии майору Евтушенко Никифору Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В марте-октябре 1945 года обучался в Военно-воздушной академии (Монино). С октября 1945 года – старший помощник начальника разведывательного отдела штаба 15-й воздушной армии (Прибалтийский военный округ). С мая 1946 года майор Н.Т.Евтушенко – в запасе. Жил в городе Рига (Латвия). С ноября 1946 года служил на руководящих должностях в органах МВД Латвийской ССР. В 1955 году окончил Московский заочный юридический институт. В марте 1956 года подполковник милиции Н.Т.Евтушенко арестован, лишён воинского звания и уволен по данным, дискредитирующим звание начсостава МВД. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 ноября 1957 года лишён звания Героя Советского Союза и всех наград. С 1958 года работал мастером Центрального ремонтного механического завода «Мосэнерго», затем – мастером, технологом, заместителем начальника и начальником цеха на деревообрабатывающем комбинате № 3 объединения «Моспромстройматериалы». Окончил Всесоюзный заочный лесотехнический техникум.

23 января 1969 года Указом Президиума Верховного Совета СССР восстановлен в правах на награды. Жил в Москве. Умер 5 сентября 2002 года. Похоронен на Рогожском кладбище в Москве. Подполковник милиции (1952; лишён в 1956), майор (1944). Награждён 2 орденами Ленина (2 сетября 1943, 19 августа 1944), орденом Красного Знамени (3 августа 1944), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (16 февраля 1943, 11 марта 1985), орденом Красной Звезды (25 декабря 1942), медалями.

1917

Иван Григорьевич Истомин

ненецкий и коми прозаик, поэт, публицист, фольклорист, критик Иван Григорьевич Истомин. Родился в селе Мужи Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, в семье коми-рыбака. Детство прошло в низовьях Малой Оби, где в языковой стихии сливаются северные диалекты казымских ханты, ненцев, коми, русских и манси. В трехлетнем возрасте тяжело заболел, на всю жизнь остался инвалидом, в девять лет встал на костыли. В 1934 году в Мужах окончил семилетку, переехал в г. Салехард, с отличием окончил национальное педагогическое училище в 1938 году. В стенах педучилища был одним из организаторов национального литературного кружка и рукописного журнала «Ямал тату» («Искры Ямала»). Двенадцать лет И.Г.Истомин преподавал русский, ненецкий языки и рисование в школах Севера. В 1950 году Ямало-Ненецкий окружком КПСС перевел его в редакцию окружной газеты «Нарьяна Нгэрм» («Красный Север») заместителем редактора по дублированию газеты на ненецком языке. Первое стихотворение «Олень» было опубликовано в окружной газете в марте 1936 года. С тех пор стихи и рассказы, очерки и публицистические статьи систематически печатались в окружных и областных газетах, в «Омском альманахе», в журналах «Сибирские огни», «Дружба народов», «Урал», «Нева», в журнале коми «Войвыв кодзув», в альманахах «Полярный круг» и других. В декабре 1958 года переезжает в г. Тюмень и работает заместителем главного редактора по национальным литературам в Тюменском книжном издательстве. С 1965 года — на творческой работе. Первая книга И. Истомина — сборник стихов на ненецком языке «Наш Север» — издана в 1953 году в Ленинграде. В издательствах Тюменском, Средне-Уральском, «Современник», «Советский писатель», «Художественная литература» увидели свет более 20 книг И.Истомина — повести, рассказы, стихи на ненецком и русском языках, романы «Живун», «Встань-трава». Разнообразно творчество писателя. Повести и рассказы, стихи и пьесы, очерки и сказки публиковались на русском, ненецком языках, которыми автор владеет так же свободно, как языками коми и ханты. Истомин работает над переводами с русского на ненецкий и коми языки. Широкой популярностью пользуются многие стихи Истомина, положенные на музыку местными композиторами. Писатель занимается и живописью. Две его картины «Арест легендарного вождя ненецко-хантыйской бедноты Ваули Пиеттомина» и «Ленин на Ямале» выставлены в Салехардском краеведческом музее. Педагогическая и литературная деятельность И.Истомина отмечены орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть». Член Союза писателей СССР с 1955 года. Имя Ивана Григорьевича Истомина — писателя, гражданина связано с тридцатыми годами, когда на Ямале зарождались письменность и национальная интеллигенция малых народностей. Он и стал первым певцом Ямальского Севера. Тема его творчества: тундра, быт обских жителей, самобытная культура малых народностей...Сегодня Ямал открыл свои кладовые Приполярного Урала, огромны его запасы нефти и газа. Но на благо ли это пойдет людям, не поставит ли природную среду на грань катастрофы? Многое зависит от нас, от уровня нашей духовности, знания истории и уважения ямальской земли. Умер в Тюмени 27 октября 1988 года.

1917

Алексей Семёнович Смирнов

заместитель командира и командир эскадрильи 28-го гвардейского Ленинградского истребительного авиационного полка 5-й гвардейской Валдайской Краснознамённой истребительной авиационной дивизии 11-го истребительного авиационного корпуса 3-й воздушной армии, капитан и гвардии майор. Родился в деревне Пальцево (ныне Рамешковского района Тверской области) в крестьянской семье. Карел. Окончил неполную среднюю школу. С 1935 года работал слесарем железнодорожного депо на станции Калинин. В Красной Армии с 1938 года. В том же году окончил Одесскую военную авиационную школу пилотов, и с декабря 1938 года - летчик в авиационных частях Московского, а затем Ленинградского военных округов. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов.Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года - командир звена, заместитель командира эскадрильи на Ленинградском и Волховском, с июня 1942 - Воронежском, с октября 1942 - Северо-Западном, с сентября 1943 - Калининском фронтах. Воевал на истребителях «И-153», «И-16», "Аэрокобра". К августу 1943 года заместитель командира эскадрильи 28-го гвардейского истребительного авиаполка (5-я гвардейская истребительная авиадивизия, 6-я воздушная армия, Северо-Западный фронт) гвардии капитан А.С.Смирнов совершил 312 боевых вылетов, в 39 воздушных боях сбил 13 самолётов противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 года за боевые подвиги и проявленные мужество и отвагу Смирнову Алексею Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". С октября 1943 года гвардии майор А.С.Смирнов - командир эскадрильи 28-го гвардейского истребительного авиаполка (5-я гвардейская истребительная авиадивизия, 11-й истребительный авиакорпус, 3-я воздушная армия). В этой должности воевал на на 2-м Прибалтийском, с июня 1944 - на 1-м Прибалтийских фронтах. К сентябрю 1944 года он совершил 396 боевых вылетов, лично сбил 31 и в группе 1 самолёт противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за успешное командование эскадрильей и проявленные мужество и отвагу в воздушных боях в Белоруссии и в Восточной Пруссии гвардии майор Смирнов Алексей Семёнович награждён второй медалью "Золотая Звезда". С января 1945 года Смирнов А.С. воевал в должности заместителя командира 28-го гвардейского истребительного авиаполка на 3-м Белорусском фронте. Участник Восточно-Прусской наступательной операции. За годы войны совершил 457 боевых вылетов, провёл 72 воздушные схватки с противником, сбил 34 вражеских самолёта лично и 1 - в паре. Кроме того, сбил 1 аэростат врага и сжег 1 самолёт на земле. За годы войны получил в боях два тяжелых и одно легкое ранения. После войны продолжал службу в ВВС. С 1945 года командовал авиационным полком. В 1947 году окончил Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава в Липецке. С 1950 года - старший инструктор-лётчик по технике пилотирования ВВС Московского военного округа. С 1954 года полковник А.С.Смирнов - в запасе. Жил в городе-герое Москве. С 1955 года - преподаватель средней школы № 144, затем инженер киностудии учебных кинофильмов. Скончался 7 августа 1987 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (участок 9-2). Полковник (1952). Награждён 2 орденами Ленина (14 августа 1942, 29 сентября 1943), 5 орденами Красного Знамени (3 декабря 1941, 3 мая 1942, 30 апреля 1943, 3 сентября 1944, ...), орденом Александра Невского (11 октября 1943), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (15 мая 1945, 11 марта 1985), орденом Красной Звезды, медалями.

Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Смирнова А.С. установлен в городе Рамешки Тверской области.

1918

Алексей Фёдорович Папанов

председатель колхоза «Победа» Пучежского района Ивановской области. Родился в деревне Яблоново ныне Пучежского района Ивановской области в крестьянской семье. Русский. В декабре 1937 года окончил школу техников торфмейстеров. С января 1938 года работал техником по торфу Сокольского районного земельного отдела. С мая 1939 года - агрономом колхозов Яблоновского участка Пучежского района. Участник Великой Отечественной войны. Член ВКП(б0/КПСС с 1945 года. С 1945 по 1950 год А.Ф.Папанов работал агрономом Яблоновского сельского Совета. В 1950 году был избран председателем нового колхоза «Свобода», образованного путем объединения 12 мелких хозяйств с центральной усадьбой в селе Летнево. Колхоз постепенно шел в гору. В марте 1960 года, в результате очередного укрупнения, был объединен с соседним колхозом «Победа». Председателем нового колхоза, получившего название «Победа» остался А.Ф.Папанов, переехавший в село Яблоново. Пиком в истории хозяйства стала девятая пятилетка. За годы пятилетки производительность труда в хозяйстве возросла на 67 процентов, производство зерна - на 61, кормов - на 28, надой на корову - на 22, привес на откорме - на 27, валовое производство зерна - наполовину, продажа молока государству - на 39 процентов, мяса - на 32. Все отрасли животноводства рентабельны, нет ни одной убыточной. Колхоз не имел долгов и никогда не брал кредитов. Высокие результаты были получены за счет грамотной организации труда, высокопроизводительного использования техники. В 1973 году доход колхоза составил 1217 тысяч рублей. У казом Президиума Верховного совета СССР от 23 декабря 1976 года«за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других сельскохозяйственных продуктов в 1976 году» Папанову Алексею Фёдоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда присвоено в с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1979 году вышел на пенсию. Жил в родной деревне Яблоново. Скончался 18 июня 2001 года. Похоронен на кладбище деревни Яблоново. Награжден двумя орденами Ленина (1966, 1976), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1948, 1967), орденом Октябрьской Революции (1973), Отечественной войны 2-й степени (1985), медалями, в том числе «За оборону Ленинграда».

1919

Аркадий Тимофеевич Береснев (Прозоров)

командир отделения 27-го отдельного гвардейского саперного батальона (21-я гвардейская Невельская стрелковая дивизия, 100-й стрелковый корпус, 3-я ударная армия, 2-й Прибалтийский фронт), гвардии ефрейтор. Родился в деревне Касьяново Яранского уезда Вятской губернии, (ныне не существует, территория Кикнурского района Кировской области) в крестьянской семье. Русский. Жил в деревне Бересни (тот же район, ныне не существует). В 1931 году окончил 4 класса в селе Русские Краи. С 1933 года работал в колхозе «Красное утро» в деревне Бересни, сначала молотобойцем, затем кузнецом. В Красной Армии с 12 сентября 1939 года. Службу проходил в 72-м полку войск НКВД (Сибирский военный округ). В действующей армии с сентября 1942 года. Весь боевой путь прошел в составе 27-го отдельного гвардейского саперного батальона 21-й гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на Калининском, 2-м и 1-м Прибалтийских фронтах. Принимал участие в Демянской наступательной операции, затяжных боях в районе города Старая Русса, Старорусско-Новоржевской, Режицко-Двинской, Мадонской и Рижской наступательных операциях. Выполняя боевые задачи по обеспечению действий разведывательных групп в районе города Невель ныне Псковской области в октябре 1943 года, сапер А.Т.Береснев проделал 10 проходов в проволочных заграждениях противника, установил 800 противотанковых и противопехотных мин. Перед переходом в наступление в районе деревни Гатчино Невельского района проделал два прохода в проволочных заграждениях, обеспечив быстрый выход стрелкового подразделения к переднему краю противника. Принимал участие в наведении штурмовых мостиков для переправы через реку. В ходе боя оказал первую помощь и вынес с поля боя 10 раненых с их оружием. Приказом командира 21-й стрелковой дивизии от 27 декабря 1943 года гвардии ефрейтор Береснев Аркадий Тимофеевич награжден орденом Славы 3-й степени. В мае 1944 года А.Т.Береснев, проводя разведку переднего края противника, выявил 3 минных поля. Для изучения образцов мин противника обезвредил и доставил в расположение батальона 9 противопехотных мин. 23 мая 1944 года, выбирая место для прохода разведывательной группы, вместе с командиром отделения весь день пролежал в холодном болоте, изучая подходы к переднему краю противника. В ночь на 24 мая проделал проход в минном поле и проволочном заграждении противника. Вместе с разведчиками вышел к вражеской траншее и, отвлекая внимание врага на себя, открыл огонь из автомата по немцам. В результате действий группы был захвачен контрольный пленный и уничтожено 5 немецких солдат. Приказом командира дивизии А.Т.Береснев был награжден медалью «За отвагу». В ночь на 4 июля 1944 года в районе деревни Дохнары ныне Полоцкого района Витебской области (Беларусь) А.Т.Береснев действовал в составе разведывательной группы. Углубившись в тыл противника до 6 километров, он разведал состояние дорог, расположение оборонительных позиций противника, переправу через реку Дохнарка. При возвращении группа столкнулась с отрядом немецкой пехоты. В бою А.Т.Береснев уничтожил до 10 немецких солдат. Захватив 2 пленных, разведчики доставили их в штаб дивизии. Приказом командующего 4-й ударной армией от 2 августа 1944 года гвардии ефрейтор Береснев Аркадий Тимофеевич награжден орденом Славы 2-й степени. С началом Рижской наступательной операции 14 сентября 1944 года командир отделения А.Т.Береснев со своим отделением обеспечивал атаку подразделений 69-го гвардейского стрелкового полка южнее поселка Эргли (Латвия). После овладения передним краем обороны противника, двигаясь впереди наступающих стрелков, саперы проводили инженерную разведку местности. По обнаружению минного поля они приступили к проделыванию проходов. При выполнении боевой задачи А.Т.Береснев был ранен, но не ушел с поля боя до завершения оборудования проходов. В ходе дальнейшего наступления в тот же день он был во второй раз ранен тяжело и эвакуирован в госпиталь. Около года находился на излечении в госпитале в городе Баку, врачи ампутировали обе ноги чуть ниже колена. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество гвардии ефрейтор Береснев Аркадий Тимофеевич награжден орденом Славы 1-й степени. В июне 1945 года А.Т.Береснев был демобилизован по ранению. Жил в селе Русские Краи Кикнурского района Кировской области. Работал мастером сапожной мастерской, с 1953 года – мотористом, помощником киномеханика в клубе. С января 1955 года больше 20 лет работал киномехаником Кикнурской районной киносети в клубе села Русские Краи. С 1975 года – на пенсии. С 1985 года жил в рабочем поселке Тонкино ныне Нижегородской области.

Старшина в отставке. Умер 19 декабря 1987 года. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени (11 марта 1985), Славы 1-й (24 марта 1945), 2-й (2 августа 1944) и 3-й (27 декабря 1943) степеней, медалями, в том числе «За отвагу» (30 мая 1944).

1919

Фёдор Андреевич Васильев

командир взвода 1318-го стрелкового полка 163-й стрелковой Ромненской дивизии 38-й армии Воронежского фронта, младший лейтенант. Родился в селе Лопуховка Аткарского района Саратовской области в семье крестьянина. Русский. Образование неполное среднее. В Красной Армии служил в 1935-1937 годах. В предвоенные годы жил и работал в городе Ставрополь. С августа 1941 года до дня гибели - 22 сентября 1944 года - сражался на Северо-Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Принимал участие в боях под Демянском и Старой Руссой, в Воронежско-Касторненской наступательной операции, Курской битве и освобождении Украины. 3вание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 1842) младшему лейтенанту Васильеву Фёдору Андреевичу присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные в боях при форсировании реки Днепр. В 1944 году Ф.А.Васильев был назначен командиром стрелковой роты, ему было присвоено звание старшего лейтенанта. Погиб в бою 22 сентября 1944 года. Награжден орденом Ленина (1943 год), орденом Отечественной войны 1-й степени (1944 год). Именем Героя названа улица в Ставрополе.

1919

Андрей Гордеевич Гавриленко

председатель колхоза «Победа» Промышленновского района Кемеровской области. Родился в деревне Пор-Искитим Кузнецкого уезда Томской губернии, ныне – Промышленновского района Кемеровской области, в семье крестьянина. Украинец. После окончания Тяжинской школы техников-животноводов работал зоотехником в колхозе «Штурм», затем зоотехником Титовского районного земельного отдела в Новосибирской области до призыва на военную службу в Красную Армию в октябре 1939 года. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Боевой путь прошёл в составе 48-й танковой дивизии, затем – 94-й танковой бригады на Западном фронте, с января 1943 года – офицером штаба бронетанковых и механизированных войск 10-й армии, на заключительном этапе войны – 1-й гвардейской армии. Был награждён двумя боевыми орденами и медалью «За отвагу». После демобилизации гвардии капитан Гавриленко вернулся на родину и возглавил отстающий колхоз «Сибиряк» Промышленновского района Кемеровской области. Под его руководством хозяйство окрепло, появились новостройки промышленного и социально-культурного назначения. С середины 1950-х годов, после слияния нескольких колхозов, А.Г.Гавриленко работал председателем укрупнённого колхоза «Победа» того же района. Умелое руководство, сплочённый коллектив в сочетании с благоприятными погодными условиями позволили хозяйству получить в 1956 году высокий урожай зерновых – по 18,7 центнера зерна с гектара в среднем по хозяйству – и сдать государству 29 тысяч центнеров хлеба. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года за выдающиеся достижения в области сельского хозяйства Гавриленко Андрею Гордеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Большая группа тружеников колхоза «Победа» за высокие показатели в полеводстве была награждена орденами и медалями. После работы в Кемеровской области А.Г.Гавриленко трудился в Тувинской АССР (ныне – Республика Тыва), проживал в городе Кызыл. Избирался депутатом Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся. Дата смерти не установлена. Награждён орденом Ленина (11 января 1957), 2 орденами Отечественной войны 2-й степени (4 марта 1945; 11 марта 1985), орденом Красной Звезды (11 августа 1944), медалями, в том числе «За отвагу» (2 сентября 1943).

1919

Дмитрий Филиппович Горбачёв

командир роты 27-й гвардейской танковой бригады (27-я армия, 2-й Украинский фронт), гвардии капитан. Родился в деревне Кузьминичи ныне Добрушского района Гомельской области (Белоруссия) в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Окончил 7 классов. Работал механизатором в Манычской машинно-тракторной станции Багаевского района Ростовской области. В Красной Армии с 1939 года. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. В боях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Будучи командиром орудия танка 121-й танковой бригады, боевое крещение принял на Брянском фронте на рославльском направлении. Затем бригада была передана в распоряжение Юго-Западного фронта. За бой в районе посёлка Эсмань (Глуховский район Сумской области, Украина), в котором младший сержант Горбачёв подбил три вражеских танка, был награждён медалью "За отвагу". В дальнейшем, после краткосрочных боёв в районе Рыльска (Курская область) и Ефремова (Тульская область), 121-я танковая бригада была переброшена на Южный фронт и вела бои на харьковском направлении и на подступах к Сталинграду (ныне Волгоград). В июле 1942 года был ранен. К этому времени сержант Горбачёв был назначен командиром танка, а осенью того же года он стал командиром танкового взвода и ему было присвоено звание младшего лейтенанта. За бои в районе станицы Клетской (Волгоградская область) награждён орденом Красного Знамени. А всего в ходе Сталинградской битвы экипажем Горбачёва было уничтожено шесть танков, 28 орудий, 40 пулемётов, 11 миномётов, 10 тягачей и около 200 гитлеровцев, захвачено четыре исправных самолёта и взято в плен 430 немецких солдат и офицеров. В феврале 1943 года за проявленное воинское мастерство и героизм личного состава 121-я танковая бригада была преобразована в 27-ю гвардейскую отдельную танковую бригаду. С апреля 1943 года она вела бои на Воронежском фронте и участвовала в Курской битве, затем в составе войск Степного (с октября 1943 года - 2-го Украинского) фронта вела бои в районе Белгорода и Харькова, освобождала левобережную Украину, форсировала Днепр, участвовала в разгроме корсунь-шевченковской группировки гитлеровцев. 17 февраля 1944 года в районе Хильки-Комаровка (Корсунь-Шевченковский район Черкасской области, Украина), при отражении атак пытавшихся вырваться из окружения гитлеровцев, взвод гвардии старшего лейтенанта Горбачёва уничтожил пять танков, две самоходных артиллерийских установки, 11 орудий, 25 автомашин, 60 повозок, 18 пулемётов и до 270 солдат и офицеров врага. Кроме того было захвачено 11 автомашин, 15 пулемётов, восемь раций, 15 лошадей, пленено 35 немецких солдат. В разгар боя в танке Горбачёва оторвало ствол и он продолжал уничтожать гитлеровцев из пулемёта и гусеницами. За эти бои Д.Ф.Горбачёв был награждён орденом Ленина. После этого он вновь отличился в ходе Уманско-Ботошанской операции, во время которой был назначен командиром роты. За период с 18 по 22 марта 1944 года ротой Горбачёва было уничтожено две пушки, два пулемёта, автомашину, три повозки и около 480 солдат и офицеров неприятеля, 29 гитлеровцев взято в плен. Командир роты награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. В дальнейшем участвовал в Ясско-Кишинёвской операции. 20 августа 1944 года при прорыве вражеской обороны в районе города Яссы (Румыния) рота Горбачёва захватила две высоты и стремительным броском не дала возможность врагу взорвать мост через реку Бахлуй, при этом уничтожила три танка, 14 орудий, 16 пулемётов, 18 миномётов и свыше 200 гитлеровцев. За этот бой Горбачёв был награждён вторым орденом Красного Знамени. 21 сентября 1944 года рота в числе первых в бригаде прорвала оборону противника в районе города Турда (Румыния) и захватила две господствующие высоты, чем способствовала наступлению других подразделений. В этом бою Д.Ф.Горбачёв погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии капитану Горбачёву Дмитрию Филипповичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён двумя орденами Ленина (13 сентября 1944; 24 марта 1945), двумя орденами Красного Знамени (30 декабря 1942; 10 сентября 1944), орденом Отечественной войны 1-й степени (4 июня 1944), двумя медалями "За отвагу" (29 декабря 1941; 6 ноября 1942). Похоронен в городе Сибиу (Румыния). Имя Героя носит Манычская средняя школа.

1919

Павел Степанович Гребнев

разведчик взвода пешей разведки 7-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка (2-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 17-й стрелковый корпус, 18-я армия, 4-й Украинский фронт), гвардии красноармеец.Родился в селе Моряковский Затон ныне Томского района Томской области в семье рабочего. Русский. Окончил начальную школу. Жил и работал в городе Томск. В Красной Армии с октября 1940 года. С первых дней войны в действующей армии. Воевал на Юго-Западном, Северо-Кавказском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Принимал участие в оборонительном сражении в Западной Украине, битве за Кавказ, Корсунь-Шевченковской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской и Карпатско-Ужгородской наступательных операциях. В боях 1 раз был тяжело ранен и 1 раз контужен. В ходе Курской битвы в середине июля 1943 года на подступах к железнодорожной станции Малоархангельск Орловской области автоматчик роты автоматчиков П.С.Гребнев добровольно вызвался в разведку. В ходе выполнения боевого задания в тылу противника действовал смело и решительно. Приказом командира полка награжден медалью «За отвагу». 1 мая 1944 года разведчик взвода пешей разведки П.С.Гребнев при преследовании отходящего противника действовал в составе разведывательной группы. В районе села Уторопы ныне Косовского района Ивано-Франковской области (Украина) воины устроили засаду на дороге. При подходе колонны противника они встретили ее организованным огнем, внеся панику в ряды врага. П.С.Гребнев уничтожил до 10 немецких солдат и 1 взял в плен. Приказом командира 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии от 6 июня 1944 года гвардии красноармеец Гребнев Павел Степанович награжден орденом Славы 3-й степени. В ходе боев в Карпатах П.С.Гребнев неоднократно проявил себя как смелый и решительный разведчик. 27 мая 1944 года, действуя в тылу врага в составе разведывательной группы южнее города Коломыя ныне Ивано-Франковской области (Украина), из засады вместе с товарищами напали на группу немецких солдат, уничтожили их и захватили личные документы. При возвращении в часть П.С.Гребнев с тыла подобрался к траншее противника, уничтожил часового и захватил 2 пленных. 4 июня 1944 года в районе села Яблунов (ныне поселок городского типа Косовского района той же области) в составе группы ворвался в траншею противника, забросал гранатами вражеский блиндаж и прикрыл огнем отход группы с захваченным контрольным пленным. Командиром полка П.С.Гребнев был представлен к награждению орденом Красной Звезды. Приказом командующего 18-й армией от 27 июля 1944 года гвардии красноармеец Гребнев Павел Степанович награжден орденом Славы 2-й степени. В ходе дальнейшего наступления 28 июля 1944 года в районе села Средний Березов ныне Косовского района Ивано-Франковской области (Украина) П.С.Гребнев в составе группы разведчиков напал из засады на пехотное подразделение противника. В результате 10 немецких солдат было уничтожено и 27 взято в плен. 1 августа 1944 года группа разведчиков овладела важной высотой, отразила контратаку противника и удержала высоту до подхода главных сил полка. В ходе боя было уничтожено до 50 вражеских солдат. Командиром полка П.С.Гребнев был представлен к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество гвардии красноармеец Гребнев Павел Степанович награжден орденом Славы 1-й степени. Однако к этому времени П.С.Гребнева не было в живых. Он погиб 10 декабря 1944 года в бою при овладении городом Требишов ныне Кошицкого края (Словакия). Похоронен в братской могиле в городе Требишов. Награжден орденами Славы 1-й (24 марта 1945), 2-й (27 июля 1944) и 3-й (6 июня 1944) степеней, медалью «За отвагу» (29 июля 1943). В селе Моряковский Затон Томского района Томской области именем братьев Гребневых названа улица.

1919

Давид Абрамович Кудрявицкий

командир роты 29-го гвардейского стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта, гвардии лейтенант. Родился в поселке Хиславичи ныне Смоленской области, в семье крестьянина. Еврей. С 1928 года жил в Крыму. В 1939 году окончил зоотехникум в поселке Саки (ныне город Крымской области, Украина). В том же году поступил на геолого-разведочный факультет Свердловского горного института. Но учиться пришлось не долго, был призван в Красную Армию. Начало Великой Отечественной войны застало сержанта Д.А.Кудрявицкого в Закавказье. В сентябре 1941 года, вместе со своей частью, убыл на фронт. С первых боев показал себя храбрым солдатом, был метким снайпером. Его представили к офицерскому званию. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов на Калининском фронте. С сентября 1943 года гвардии лейтенант Д.А.Кудрявицкий командовал ротой 29-го гвардейского стрелкового полка. Отличился в боях при форсировании Днепра. В ночь на 29 сентября 1943 года лейтенант Д.А.Кудрявицкий умело организовал форсирование Днепра в районе деревни Глушец Лоевского района Гомельской области. Под жестоким огнём противника десантники высадились на правый берег и в гранатно-штыковом бою захватили первую линию траншей. На следующий день, 30 сентября, его рота отбила несколько контратак гитлеровцев. 1 октября 1943 года, в решающую минуту боя лейтенант Д.А.Кудрявицкий лично поднял в атаку своих бойцов. Погиб в этом бою.

Похоронен в братской могиле в поселке городского типа Любеч Репкинского района Черниговской области (Украина). В 1959 году там установлен Памятник, реконструирован в 1996 году. Рота продолжала удерживать плацдарм и тем самым обеспечила форсирование реки другими подразделениями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу гвардии лейтенанту Кудрявицкому Давиду Абрамовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Героя названа улица в родном посёлке. Награжден орденом Ленина.

Его имя увековечено на мемориальной доске, установленной на здании горного университета в Екатерибурге.

1920

Эдди Брэккен

американский актер.

1920

Ан Ванг

американский инженер-электронщик и предприниматель китайского происхождения. Основатель «Wаng Lаbоrаtоriеs». В 1940 г. окончил Шанхайский университет со степенью бакалавра. В 1945 г. эмигрировал в США, где в 1948 г. получил степень доктора физики в Гарвардском университете. Впервые познакомившись с компьютерами в Гарварде, в 1948 г. изобрел запоминающее устройство на магнитных сердечниках, которое применялось в компьютерах до появления микросхем. В 1951 г. основал компанию «Wаng Lаbоrаtоriеs», производившую настольные калькуляторы и офисные компьютеры. Его фирма стала одним из наиболее успешных американских высокотехнологичных предприятий 1970-х и начала 1980-х гг. Компанией разработаны некоторые основные принципы обработки текстов и получено около 40 патентов. В 1972 г. его системы обработки текстов поступили в продажу. Оставался президентом компании до 1986 г., затем передал управление своему сыну Фредерику. После смерти Ванга компанию унаследовала его семья.

1920

Александр Сергеевич Гостев

помощник командира взвода роты автоматчиков 574-го стрелкового полка 121-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, старший сержант. Родился в деревне Анишино, ныне Венёвского района Тульской области в крестьянской семье. Русский. Образование неполное среднее. Работал слесарем в промартели «Красный луч». В 1940 году призван Веневским РВК Тульской области в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с 1941 года. 4 сентября 1943 года помощник командира взвода роты автоматчиков 574-го стрелкового полка старший сержант А.С.Гостев возглавил разведывательную группу бойцов, которая уничтожила в тылу врага охрану штаба пехотной части, захватила в плен нескольких офицеров и ценные документы. 28 сентября 1943 года старший сержант А.С.Гостев отличился при форсировании Днепра севернее Киева. В бою на плацдарме заменил выбывшего из строя командира, умело руководил взводом при отражении контратак противника. 14 октября 1943 года старший сержант А.С.Гостев погиб при выполнении боевого задания. Похоронен в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на Западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство старшему сержанту Гостеву Александру Сергеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина (17 октября 1943), медалью «За отвагу» (3 сентября 1943), медалью «За боевые заслуги» (13 июля 1943). Имя Героя носят улица в селе Козаровичи и школа в деревне Анишино. Его фамилия помещена на памятнике Героям Советского Союза в Туле.

Могила Героя в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области.

Братская могила, где похоронен Герой, в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области. Общий вид.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |