-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 122283

Комментариев: 6815

Написано: 130777

Записей: 122283

Комментариев: 6815

Написано: 130777

Без заголовка |

27 августа родились...

27 сентября родились...

1886

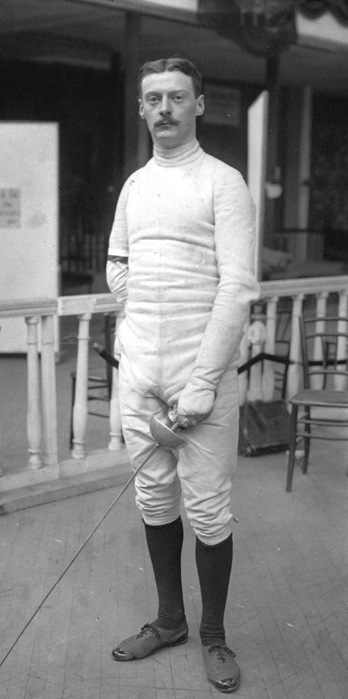

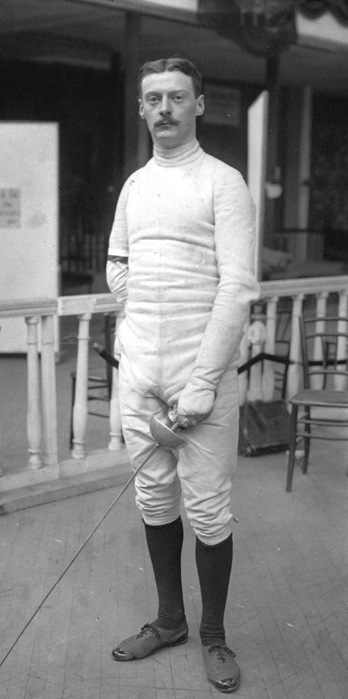

Люсьен Годен (французское имя — Lucien Gaudin)

французский фехтовальщик, четырёхкратный Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, многократный чемпион Франции. Родился в Аррасе, Франция. Единственный в истории Олимпийских игр фехтовальщик, сумевший стать лучшим в индивидуальном первенстве в двух видах оружия в рамках одних Олимпийских игр (Амстердам 1928, шпага и рапира). Впервые стал чемпионом мира в 20-ти летнем возрасте в 1905 году, спортивная карьера длилась с 1904 по 1929 годы. После завершения спортивной карьеры вёл расточительную жизнь, являясь наследственным банкиром, по этой причине на протяжении спортивной карьеры имел манеру отказываться от любого рода вознаграждений за выигрыш соревнований. Кончил жизнь самоубийством в городе Париж, Франция, 23 сенитября 1934 года.

1886

Арпад Мишкеи (венгерское имя — Miskey Árpád)

венгерский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов Европы. Родился в Будапеште. В 1912 году стал серебряным призёром неофициального чемпионата Европы, но на Олимпийских играх в Стокгольме не завоевал наград. В 1913 году вновь завоевал серебряную медаль неофициального чемпионата Европы. Умер в октябре 1962 года.

1887

Вильгельм Людвиг Генрих Бушкёттер (немецкое имя — Wilhelm Ludwig Heinrich Buschkötter)

немецкий дирижёр. Родился в Хёкстере, в старинной семье, история которой в городе Хёкстер прослеживается с 1420 года. Окончил гимназию в Грайфсвальде, затем изучал медицину в Грайфсвальдском университете, позже в Галле и Берлине. Одновременно учился в Консерватории Штерна. В 1912 г. получил в Университете Галле степень доктора музыковедения за исследование о Жане-Франсуа Лесюёре. В 1912—1913 гг. работал дирижёром в Давосе, в 1913—1915 гг. в Гамбургской опере, затем ушёл добровольцем на Первую мировую войну. В 1918—1923 гг. работал как оперный и оркестровый дирижёр в Гамбурге и Альтоне, в 1923—1924 гг. руководил симфоническими концертами и оперными спектаклями в Турку. Вернувшись в Германию, в 1924 г. начал работать в Берлине над радиоконцертами, возглавив группу музыкантов, в дальнейшем оформившуюся как Симфонический оркестр Берлинского радио. В 1926 г. возглавил музыкальное вещание компании «Westdeutscher Rundfunk» в Кёльне и за 10 лет исполнил для радиотрансляций около 1500 произведений; временами дирижировал и Гюрцених-оркестром. В 1937—1938 гг. работал в музыкальной редакции радио Штутгарта, затем в Дортмундской опере. В 1949—1950 гг. возглавлял Оркестр Зондерсхаузена. Умер в Берлине 12 мая 1967 года. Опубликовал «Международный справочник концертной литературы» (немецкое название — Handbuch der internationalen Konzertliteratur; 1961, второе издание, доработанное Х. Шефером, — 1996).

1887

Порфирий Илларионович Ратушный (имя при рождении — Михаил Владимирович Вергилесов)

уральский журналист и писатель. Родился в селе Нарым, Томский уезд, Томская губерния, Российская империя (по другим данным — в Томске). Известен как автор рассказа «Прозектор Гельман», опубликованного в сборнике «Бодрость» (Москва, 1937). Родители были врачами, отец хирургом. Литературные опыты своего сына не одобряли, и потому Михаил уехал в Москву совсем молоденьким мальчишкой и начал работать в типографии Сытина. Впоследствии вся его жизнь была связана с редакторской и литературной работой. Состоял в партии эсеров. Во время революции работал следователем непосредственно под руководством Дзержинского, после подавления мятежа в июле 1918 года бежал в Киев, где являлся фактически связным. В 1920 году короткое время работал в Киевской ГубЧК в отделе по борьбе с бандитизмом, в результате чего родился целый цикл рассказов и повестей о чекистах («Наследство», «Дорога в Рим» и др.). Тогда же, перед приходом Деникина в Киев с ведома ЧК и его председателя Лациса ему был выдан паспорт на имя Ратушного Порфирия Илларионовича. Подвергался арестам в 1920, 1923 и 1924 годах. В 1932 году уехал работать спецкором в Магнитогорск. В 1934 году перебрался в Екатеринбург, сотрудничал с газетами «Магнитогорский рабочий», «Челябинский рабочий», «Уральский рабочий», был собственным корреспондентом газеты «Труд», редактором Свердлгиза. Его очерки и рассказы публиковались на страницах газет и журналов, в альманахах. В 1936 году рассказ «Прозектор Гельман» получил вторую премию на Всесоюзном конкурсе, организованном Гослитиздатом под руководством М.Горького (опубликован в сборнике «Бодрость», 1937, Москва: Издательство «Художественная литература»). Ряд очерков П.И.Ратушного написан о мастерах каслинского литья. Книга «Счастливые камни» посвящена уральским гранильщикам и камнерезам, переиздана Свердловским книжным издательством в 1959 году. 27 января 1938 года арестован, обвинен как член эсеровской контрреволюционной организации и в том же году, 15 мая, расстрелян в городе Свердловск, РСФСР, СССР. Реабилитирован посмертно в 1956 году. При аресте было изъято 23 рукописи. Рукописи не возвращены. Премии: 2-я премия на Всесоюзном конкурсе, организованном Гослитиздатом под руководством М.Горького, за рассказ «Прозектор Гельман»

Семья

Женат, отец уральской поэтессы Ларисы Порфирьевны Ратушной. Библиография: Прозектор Гельман. — Москва : Бодрость, 1937; Счастливые камни. — Челябинск, 1937; Свердловск, 1959.

1887

Лилиан Хант Трэшер (Lillian Hunt Trasher)

пятидесятническая миссионерка в Египте, основатель первого сиротского приюта в этой стране. Лилиан Трэшер называют одной из самых известных миссионеров XX века. Имя Лилиан Трэшер включено в календарь святых Епископальной церкви. Лилиан Хант Трэшер родилась 27 сентября 1887 года в католической семье. Детство Лилиан прошло в городе Брансуик, Джорджия. В подростковом возрасте, после прочтения Библии и посещения домашних библейских встреч, она стала евангельской христианкой. В 18 лет Трэшер поступила в «Божью библейскую школу» Движения святости в Цинциннати, однако проучилась в ней лишь один семестр. Позже, в течение трёх лет (1908-1910) она работала в сиротском доме в городе Марион (Северная Каролина). В библейской школе города Алтамонт (Южная Каролина) Трэшер знакомится с пятидесятническим движением и переживает крещение Святым Духом. Некоторое время она также была пастором пятидесятнической общины Церкви Бога в Дахлонеге (Джорджия) и путешествовала в качестве евангелиста по штату Кентукки. Позже Трэшер вернулась к служению в сиротском доме в Марионе. В это время Лилиан готовится к свадьбе с рукоположенным служителем Томом Джорданом. Однако в июне 1910 года она знакомится с миссионером из Индии, после рассказов которого даёт обещание стать миссионеркой. Из-за того, что её жених не разделял подобных планов, Лилиан разрывает помолвку за 10 дней до свадьбы. В 1910 году Трэшер встречается с пятидесятническим пастором Дж.С.Брелсфордом из египетского города Асьют. Впечатлённая его свидетельством, а также вдохновлённая случайно открытым отрывком из Библии (Деян. 7:34), содержащим текст «пойди, Я пошлю тебя в Египет», Трэшер принимает решение отправится миссионером в эту страну. Восьмого октября 1910 года вместе со своей сестрой Дженни, имея лишь 100 долларов на дорогу, она отплыла в Египет.

Лилиан Трэшер вместе с воспитанниками детского приюта (1950-е годы).

В Египет сёстры Трэшер прибыли в конце октября. Через три месяца по прибытию в Асьют Лилиан откликнулась на просьбу прийти и помолиться за умирающую женщину-египтянку. Несчастная 16-летняя женщина умерла в тот же день, оставив после себя новорождённую недоношенную дочь. Трэшер забрала девочку с собой в миссию и назвала Фаридой. Однако постоянный плач девочки мешал сотрудникам миссии и Трэшер была вынуждена снять отдельную квартиру, в которую перебралась 10 февраля 1911 года — эта дата считается началом сиротского приюта Лилиан Трэшер. Фарида стала первой сиротой в будущем приюте. Первое время, не имея постоянной спонсорской поддержки, приют переживал трудные времена; нередко питания хватало лишь на текущий день. Часто, в поисках средств, мисс Трэшер на осле объезжала дома состоятельных египтян. В это время её иронично называли «леди на осле» (позже это прозвище станет названием книги о ней, написанной Бет Хауэлл). В 1915 году Трэшер строит отдельное здание для приюта. К 1918 году в приюте Трэшер жило уже 50 детей и 8 вдов. В 1918 году Трэшер была вынуждена покинуть Египет и вернуться в США — британская администрация из-за гражданских беспорядков вывезла всех иностранцев из страны. На время мальчики её приюта были переселены в американскую пресвитерианскую школу, девочки — в американский пресвитерианский госпиталь. В США Трэшер присоединятся к Ассамблеям Бога. Вернувшись в Египет в феврале 1920, она расширяет свою миссию, включая в сферу своего служения вдов и слепых. Финансовая поддержка Ассамблей Бога и пожертвованные султаном (позже — королём) Ахмедом Фуадом 1,5 тысяч долларов позволили расширить приют. В 1921 году в нём было 150 детей, в 1924—300; в 1939 — уже 700. В 1929 году Трэшер вновь посещает Соединённые Штаты. Следующий свой визит в США ей удалось совершить лишь через 25 лет — в 1954-1955 гг. Последний раз в США Трэшер была в 1960 году. В общей сложности, Лилиан Трэшер посвятила сиротскому приюту 50 лет своей жизни. Приют не прекращал свою деятельность, пережив египетские антимиссионерские выступления (1930-е гг.), немецкую оккупацию в годы Второй мировой войны, революцию 1952 года, Суэцкий кризис и другие неспокойные годы. На пике служения Трэшер в приюте одновременно жили 1400 сирот и вдов. На территории приюта располагались 13 зданий, включая общежития, школы, кладовые, церковь, клинику, пекарню, молочную ферму, столовую и бассейн. Сама Лилиан Трэшер жила «в крошечной, бедно обставленной комнате, находившейся в одном из зданий приюта». Благодаря активной деятельности Трэшер, приют в Асьюте стал всемирно известным; его посещали члены королевских семей Европы, королева Бельгии, шотландский барон Дж.Маклей, премьер-министр Египта М.Нагиб с правительственной делегацией и другие египетские чиновники. За время служения Лилиан Трэшер в стенах сиротского дома нашли приют около 8 тысяч детей и 2 тысяч вдов. Все воспитанники приюта звали Трэшер не иначе, как «мама Лилиан»; в зарубежных публикациях её часто называли «Нильской мамой» (Nile Mother). Несмотря не предложения вернуться в США, Лилиан Трэшер оставалась в Египте вплоть до своей смерти 17 декабря 1961 года; последние недели она провела в госпитале. «Мама Лилиан» была похоронена на детском кладбище своего приюта. В соответствии с арабскими обычаями захоронение произошло в день смерти. Участие в похоронной процессии приняли сотни бывших выпускников приюта, приехавших со всего Египта; своё соболезнование телеграфировал президент Египта Насер. Детский приют, основанный Трэшер, продолжает функционировать до сих пор, являясь одним из крупнейших приютов в мире. За столетие (1911—2011) через приют прошли 25 тысяч детей. Многие выпускники приюта впоследствии стали пятидесятническими лидерами и проповедниками. Имя Лилиан Трэшер включено в календарь святых Епископальной церкви; память её помещена на 19 декабря. Лестер Самралл встречу с Трэшер в 1950 году описывал так: «…я увидел весёлую американку огромного роста с широкой улыбкой. Она буквально излучала счастье и радость. К тому же, как оказалось, она обладала весьма тонким чувством юмора. В её внешнем виде не было и намека на серьёзность или озабоченность. Лилиан выглядела так, будто ежедневная забота о тысяче детей была для неё делом обычным, просто привычкой. … Это была женщина невероятной веры. Её радостный дух постоянно распространял смех и солнечный свет по всему приюту. …» Лилиан Трэшер была женщиной беспримерного мужества. Если ей нужны были деньги для детей, она могла расшибиться в лепёшку, но получала необходимое финансирование. Когда Лилиан входила с решительным видом, все вокруг, от короля до лакея, знали, что пора доставать кошелёк. Книги и Публикации: Trasher, Lillian. A work of faith and labor of love. — Springfield, MO: Division of Foreign Missions, 1943. — 31 p. — (from a series of letters written by Lillian Trasher to friends of the orphanage); Trasher, Lillian. Mrs. Fredrick Reed: The Sad Lady, And How She Found Happiness. — S.N., 1949. — 20 p; Trasher, Lillian. Princess Laureena and the Wood-Cutters daughter. — Cairo, Egypt: N.M.P; Trasher, Lillian. Fables for young and old. — Cairo, Egypt: N.M.P., 194?; Trasher, Lillian. Fables for young and old. — Portland, OR: Lilian Trasher Book, 1956. — 107 p; Trasher, Lillian. Letters from Lilian. — Springfield, MO: Division of Foreign Missions, 1983. — 126 p; Trasher, Lillian. Letters from Lilian. — special 100 year ed. — Springfield, MO: Assemblies of God World Missions, 2011. — 123 p. Литература: S. Shemeth. Trasher, Lillian Hunt // New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, The / Stanley M. Burgess. — 2-е. — Гранд-Рапидс, Мичиган: Zondervan Publishing House, 2002. — P. 1153. — 1328 p. — ISBN 0310224810; Gary B. McGee. Trasher, Lillian Hunt // Biographical Dictionary of Christian Missions / Gerald H. Anderson. — Grand Rapids/Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 1999. — P. 677-678. — 845 p. — ISBN 0802846807; Beatty, Jerome. Nile Mother: The Story of Lillian Trasher. — Springfield, MO: The General Council of the Assemblies of God, Inc, 1939. — 22 p; Lester Frank Sumrall. Lillian Trasher, the Nile Mother. — Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1951. — 177 p; Beth Prim Howell. Lady on a donkey. — New York: E.P. Dutton & Company, Inc., 1960. — 224 p; Benge, Janet and Geoff. Lillian Trasher: The Greatest Wonder in Egypt. — Seattle, WA: YWAM Publishing, 2003. — 190 p. — (Christian Heroes: Then & Now). — ISBN 978-1576583050.

1889

Станислав Кубиста (польское имя — Stanisław Kubista)

блаженный Римско-Католической Церкви, священник из монашеского ордена вербистов, мученик, польский писатель. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных Римским Папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года. Родился в Катовице, Польша. Во время Первой мировой войны Станислав Кубиста с 1917—1919 гг. участвовал в битвах на французском фронте. После возвращения с войны вступил в новициат монашеского ордена вербистов в городе Мёдлинг, Австрия. 29 сентября 1926 года принял монашеские обеты. 26 мая 1927 года Станислав Кубиста был рукоположен в священника. С осени 1928 года жил в монастыре вербистов в селении Гурна Группа. В своей пастырской деятельности исполнял обязанности наставника послушников и исповедника, одновременно работая учителем в местной гимназии.

Памятная табличка на доме, где жил блаженный Станислав Кубиста, Катовице, Польша.

После начала Второй мировой войны 10 октября 1939 года был арестован Гестапо. 5 февраля 1940 года был направлен в тюрьму Новый Порт, Гданьск, после чего 9 апреля 1940 года его переправили в концентрационный лагерь Заксенхаузен, где погиб 26 апреля 1940 года. Его концентрационный номер — 21154. Станислав Кубиста публиковал различные работы в польской католической периодической печати, написал драму «Крест и солнце», вышедшее в издательстве «Księgarnia Św. Wojciecha». Станислав Кубский написал следующие повести: «Королева Матамбы»; «Бригида»; «Во тьме и свете». 13 июня 1999 года был беатифицирован Римским Папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны. День памяти — 12 июня. Источник: Stanisław Brzeżański: Błogosławiony ojciec Stanisław Kubista. Włocławek: Wydaw. Duszpasterstwo Rolników, 2001. ISBN 83-88921-06-1

1890

Валериан Львович Стырикович

советский педиатр, один из основоположников советской (ленинградской и кишинёвской) педиатрической школы и Ленинградского научно-практического института Охраны материнства и младенчества. Основатель и первый заведующий кафедрой педиатрии Кишинёвского медицинского института. Из потомственных дворян Минской губернии. Житель блокадного Ленинграда. Родился в городе Курск, Российская империя, в семье чиновника межевого отдела губернского правления Курска Льва Вениаминовича Стыриковича. После окончания Курской гимназии поступил на физико-математического факультет Императорского Московского университета. С получением в 1914 году диплома В.Л.Стырикович продолжил образование на медицинском факультете университета. Был выпущен в звании лекаря в 1917 году. Сразу после окончания университета В.Л.Стырикович вернулся в Курск, где был принят врачом в здравотдел Московско-Курской железной дороги. В 1924 году Валериан Львович приехал в Ленинград, где поступил на службу детским врачом амбулатории Балтийского Водздравотдела. 22 января 1925 года в Ленинграде, под руководством известного организатора здравоохранения Ю.А.Менделевой был открыт Научно-практический институт Охраны материнства и младенчества имени В.И.Ленина (позже — имени Клары Цеткин). Именно она в 1927 году пригласила В.Л.Стыриковича — тогда ещё малоизвестного врача — к себе в институт. Молодой и талантливый доктор скоро был замечен одним из научных руководителей института — профессором М.С.Масловым, который предложил Валериану Львовичу должность ассистента на своей кафедре патологии детского возраста. Областью научных интересов В.Л.Стыриковича стали хронические расстройства питания у детей раннего возраста. Этой теме была посвящена его кандидатская диссертация «Анализ весовых кривых в грудном возрасте», которую Валериан Львович успешно защитил в 1935 году. В этом же году институт Охраны материнства и младенчества был преобразован в учебный институт, призванный готовить врачей-педиатров со студенческой скамьи. Такого в мире ещё не было. Получивший название «Ленинградский педиатрический медицинский институт», он скоро оказался лидером в деле первичного педиатрического образования. В реформированном институте кафедра профессора М.С.Маслова стала кафедрой факультетской педиатрии, а доцент В.Л.Стырикович одним из его ключевых её сотрудников. Развивая начатую тему хронических расстройств питания в раннем возрасте, Валериан Львович в 1937 году защитил докторскую диссертацию, посвященную изучению углеводного обмена при дистрофиях у детей первых лет жизни. В 1940 году В.Л.Стырикович был наряду с Э.И.Фридманом, утвержден в звании профессора кафедры факультетской педиатрии. С началом Великой Отечественной войны В.Л.Стырикович остался в Ленинграде. Продолжая работу в институте, он в состоянии тяжёлого истощения перенес смертоносную первую блокадную зиму. Возможно, Валериан Львович и дальше бы трудился на своей кафедре, но весной 1942 года его включили в группу, состоявшую преимущественно из преподавателей и студентов 1-го Ленинградского медицинского института, которая должна была эвакуироваться в Кисловодск для организации там учебного филиала медвуза. Кисловодск в то время выполнял функции госпитальной базы сразу для нескольких фронтов и остро нуждался в медицинских кадрах. На профессора В.Л.Стыриковича возлагалась задача по организации на новом месте кафедры педиатрии. По воспоминаниям Марии Эстриной эвакуация по льду Ладожского озера началась 8 апреля. В Кисловодск прибыли в теплушках почти через месяц — 2 мая 1942 года. По свидетельству другой участницы тех событий, Варвары Цвиленевой, институт даже начал работу, но в первых числах августа 1942 года немецкие войска вошли в город. Часть сотрудников и преподавателей успела покинуть Кисловодск и пешим порядком направились в Тбилиси, но многие остались. Достоверно не удалось установить, ушёл ли В.Л.Стырикович с группой сотрудников и студентов в Тбилиси или остался в Кисловодске. Известно, что те, кто покинул город, позже через Баку перебрались в Красноярск, откуда в конце войны вернулись в Ленинград. По сведениям профессора Кишинёвского государственного университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицяну Н.Е.Ревенко, возможно, В.Л.Стырикович оказался в Киргизии, откуда после освобождения Северного Кавказа, возвратился в Кисловодск. Трагичными оказались судьбы многих из тех ленинградских врачей, кто в период оккупации, оставшись в Кисловодске, были замучены фашистами. Так, например, погибла коллега В.Л.Стыриковича по ЛПМИ доктор З.О.Мичник. Неприятности совсем другого рода ожидали тех, кто выжил и рискуя своей жизнью, спасал жизни советских бойцов, оставшихся в городе. О том, что на самом деле произошло в те дни в Кисловодске, заместителю председателя Совнаркома Р.С.Землячке в 1943 году писал сотрудник 1-го Ленинградского медицинского института, психиатр М.Е.Гонтарев: «Обращаясь к Вам с настоящим письмом, я делаю одну из последних попыток правильно осветить и добиться разрешения вопроса, волнующего значительный коллектив медицинских работников на Минеральных Водах. Я полагаю, что Вам, хотя бы вкратце, известна Кисловодская эпопея эвакуации города в августе 1942 г. Но наверно неизвестно, что в городе на произвол судьбы были брошены более 2 тысяч тяжело раненых бойцов и командиров Красной Армии, что коллектив врачей, медицинских сестер, санитарок в продолжение всего времени оккупации города немцами оказывал этим раненым медицинскую помощь, вплоть до сложных операций, кормил их, поступаясь последним куском в их пользу. Спасал их от Гестапо, скрывая на своих квартирах, подделывая документы для сокрытия еврейской национальности, командирского звания, партийности. Прятал партийные документы, ордена и т. д., то есть делал все, что мог, чтобы спасти их жизнь, выполняя свой долг перед родиной и её защитниками…» М.Е.Гонтарев ошибся лишь в одном. По разным сведениям из города «забыли» эвакуировать от 4 до 6 тысяч тяжелораненых бойцов Красной Армии. Тем не менее, после освобождения Кисловодска врачи, остававшиеся в городе, «как сотрудничавшие с оккупационными властями», не получили разрешения вернуться в Ленинград. В 1945 году, пережившие оккупацию «неблагонадежные» преподаватели, среди которых оказался и Валериан Львович, после тщательной проверки были переведены в Кишинёв, где им предстояло основать Кишинёвский медицинский институт. Оказавшись в столице Молдавской ССР в том же 1945 году, В.Л.Стырикович буквально на пустом месте организовал кафедру педиатрии. Почти одновременно им было создано научное Общество педиатров республики, председателем которого он оставался на протяжении всех лет работы в Кишинёве. Кроме того, в течение 2-х лет (1945—1947 гг.) Валериан Львович являлся главным педиатром Минздрава МССР. По инициативе В.Л.Стыриковича в 1953 году в Кишинёве было начато строительство Республиканской детской клинической больницы. Она вступила в строй в 1955 году и до сегодняшнего дня занимает лидирующие позиции в республике. В 1957 году, в возрасте 66 лет В.Л.Стырикович оставил кафедру. Он выехал в Сухуми, где и скончался 15 августа 1962 года. Избранные труды: В.Л.Стырикович является автором более 30 научных трудов. По его руководством выполнено 5 диссертаций, в том числе одна докторская; Мелик А.В., Стребов А.А., Кац В.А., Стырикович В.Л., Вайнблат Р.Л., Гильман И.С., Диковский Н.Д., Рево М.В., Бушенко Ф, Лучинский О.К. и др. Что надо знать о туберкулезе. / Сборник по борьбе с туберкулезом, изданный по поводу туберкулезного трехдневника (Отдел здравоохранения Московско-Киево-Воронежбской железной дороги при участии врачей Дороги. - Курск : Здравотдел Моск.-Киево-Воронежской железной дороги). — Ленинград, 1924. — 61 страница; Стырикович В.Л. Анализ весовых кривых в грудном возрасте (применительно к вскармливанию). / С предисловием профессора М.С.Маслова. — Ленинград, 1940. — 210 страниц. — (Ленинградский государственный педиатрический медицинский институт; Том XV. 1925-1940); Стырикович В.Л. Гликемическая реакция и вскармливание при расстройствах питания в грудном возрасте / Сборник трудов, посвященный XXV-летию научной и учебной деятельности заслуженного деятеля науки профессора М.С.Маслова. — Ленинград: Военно-медицинская академия РККА имени С.М.Кирова, 1937. — 341 страница; Стырикович В.Л. Питание детей раннего возраста. — Кишинёв: Госиздат Молдавии, 1957. — 20 страниц; Стырикович В.Л. Уход за новорожденным ребенком / Министерство здравоохранения МССР. Республиканский дом санитарного просвещения. — Кишинёв: Госиздат Молдавии, 1957. — 18 страниц; Стырикович В.Л., Зингер М.Л. Особенности вскармливания недоношенных и слаборожденных детей. / В кн.; Справочник диэтетики раннего детского возраста. Под редакцией А.Ф.Тура. — Ленинград.: Биомедгиз, 1935; Стырикович В.Л. О клинике и патогенезе инфекционно-токсического заболевания новорожденных / Труды Кишеневского медицинского института. — Кишинёв, 1953. — Том 111; Стырикович В.Л. К вопросу о методике анализа весовых кривых в грудном возрасте. / В книге: Проблемы педиатрии. — Ленинград, 1962. — 25-30 страницы; Тур А.Ф., Стырикович В.Л., Зингер М.Л., Котиков Ю.А., Небытова-Лукьянчикова М.Н. Справочник по диететике детей раннего возраста. / Под редакцией академика А.Ф.Тура. — Ленинград, 1959. — 300 страниц. Со времен Н.П.Гундобина едва ли не важнейшей задачей педиатрии считается изучение анатомо-физиологических особенностей детского возраста. Продолжая его мысль, М.С.Маслов рассматривал эти особенности с точки зрения эволюции процесса морфо-функциональной дифференцировки органов и систем растущего организма, а любые возникающие патологические состояния у детей – с позиции их возможного отрицательного воздействия на процесс такой дифференцировки.

Рис. 1. Типы весовых кривых по В.Л.Стыриковичу

Именно В.Л.Стыриковичу впервые удалось наглядно продемонстрировать всю справедливость идей Михаила Степановича. На богатом клиническом материале, в течение многих лет наблюдая за детьми раннего возраста, он убедился, что прирост массы тела обеспечивается двумя тесно связанными друг с другом физиологическими процессами, которые назвал «отложением» и «усвоением». Под «отложением» Валериан Львович понимал количественное накопление пластического материала в тканях, а под «усвоением» – качественные тканевые процессы, или, иначе говоря, тканевую дифференцировку. В.Л.Стырикович обнаружил четыре основных типа весовых кривых, где «идеальным» признал лишь один (рисунок 1, II). На этой кривой дни «отложения» (прибавки массы тела) сменяются днями «усвоения» (отсутствием прибавки). Тем самым он показал, что дифференцировка является энергетически затратным процессом, поскольку организм не способен в эти дни накапливать пластический материал. На монотонных кривых динамики массы тела (рисунок 1, I), которая нередко воспринимается как благополучная, и где отсутствуют дни «усвоения», на самом деле, по В.Л.Стыриковичу, процессы дифференцировки угнетены, что при длительном сохранении ситуации может иметь неблагоприятные отдаленные последствия. Такие кривые чаще всего обнаруживались у детей в раннем восстановительном периоде после перенесенной тяжёлой гипотрофии. При этом общий прирост массы тела обычно происходил за счёт накопления жировой ткани, при сохранении дефицита мышечной массы. Зубчатые кривые (рисунок 1, III и IV), как сходящиеся, так и расходящиеся демонстрируют тот факт, что энерготраты на процессы дифференцировки чрезмерно велики. Как правило, такие типы кривых В.Л.Стырикович наблюдал у детей после перенесенных заболеваний, не обязательно связанных с расстройством питания. Он считал, что в этот период реконвалесценции ребенок особенно чувствителен к воздействию различных неблагоприятных факторов, поскольку иммунитет его ослаблен. При этом, четвертый тип кривой Валериан Львович рассматривал как прогностически более тревожный. Статистический анализ подобных типов кривых после перенесенных конкретных заболеваний позволил позже обосновать длительность охранительного режима и медотвода от профилактических прививок. Изучая алиментарные и инфекционно-алиментарные формы хронических расстройств питания, В.Л.Стырикович настаивал, что установление степени (стадии) гипотрофии исключительно на основании расчета дефицита массы тела, глубоко ошибочен. Наряду с количественными характеристиками степени гипотрофии, которые имеют лишь ориентировочную ценность, необходимо, главным образом, опираться на качественные её критерии: состояние метаболизма, оценку тканевой толерантности, состояние видоспецифического иммунитета. Это особенно важно при постановке диагноза III степени истощения. К сожалению, качественные критерии хронических расстройств питания редко учитываются и в настоящее время, что может приводить либо к неоправданной гипердиагностике критических стадий заболевания, либо к опасности не обнаружить отечные его формы. Продолжая тему крайней степени алиментарной гипотрофии, В.Л.Стырикович показал высокую положительную прогностическую ценность и одновременно опасность острой транзиторной гипогликемии, возникающей на короткое время при эффективном лечении гипотрофии в момент исчезновения блокады клеточных ферментативных систем организма. Работы В.Л.Стыриковича, посвященные изучению хронических расстройств питания у детей раннего возраста и выполненные им в 1930-е годы XX века, были очень скоро востребованы. Уже через несколько лет они помогли научно-обоснованно организовать медицинскую помощь истощенным детям во время блокады Ленинграда (1941 - 1944 гг.). Награды: Орден Трудового Красного Знамени; Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Брат: Стырикович Владислав Львович — перед революцией — директор правления Русского акционерного общества соединенных механических заводов, в 1920-е годы — инженер-технолог. Литература: В.Л.Стырикович / Наука и научные работники СССР. Часть 5: Научные работники Ленинграда. 1934; Биография В.Л.Стыриковича на сайте Profeso.ru (на румынском языке); Архив кафедры педиатрии Кишинёвского государственного университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицяну.

1890

Оге Мариус Хансен (датское имя — Aage Marius Hansen)

датский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по произвольной системе. Родился в Драбю, коммуна Фредерикссунн. Большую часть своей жизни работал обойщиком. Был женат на Герде Хансен, в браке родилось две дочери — Берте и Лизе. Младшая дочь, Лиза, открыла небольшой музей недалеко от стадиона Брондбю в память о своём отце: там хранятся все награды отца и оды, посвящённые его выступлениям на Олимпиаде 1912 года. Умер в Сэбю (коммуна Фредериксхавн) 5 мая 1980 года.

1890

Фабиан Юй Юйвэнь (Fabian Yu Yuwen;Yu Teh-guen)

католический прелат, епископ, апостольский викарий Цзядина с 7 июля 1936 года по 6 марта 1943 год. 31 октября 1920 года был рукоположен в священники. 7 июля 1936 года Римский папа Пий XI назначил его титулярным епископом Факузы и апостольским викарием Цзядина. 15 ноября 1936 года состоялось рукоположение Фабиана Юй Юйвэня в епископа, которое совершил титулярный архиепископ Трианополиса Родопского и апостольский делегат в Китае Марио Занин в сослужении с титулярным епископом Иоппе и апостольским викарием Уханя Эудженио Масси и титулярным епископом Олены и апостольским викарием Шуньцина Павлом Ванном Вэньчэном. Скончался в районе Цзядин, Шанхай, Китай, 6 марта 1943 года.

1891

Иоганн Генрихович Бирн (латышское имя — Johans Birnis)

партийный деятель, заместитель народного комиссара земледелия СССР, директор Московского института землеустройства. Родился в городе Митава, Курляндская губерния, Российская империя, ныне Елгава, Латвия. С 1919 года председатель Латышской секции РКП(б), комиссар для особых поручений при Штабе Восточного фронта. До 1922 председатель Самарской губернской ЧК. С 29 октября 1922 по 1926 года являлся ответственным секретарём Тамбовского губернского комитета РКП(б) — ВКП(б). С февраля 1927 по июль 1928 ответственный секретарь Воронежского губернского комитета ВКП(б). С августа 1928 по декабрь 1930 — 2-й секретарь Центрально-Чернозёмного областного комитета ВКП(б). С декабря 1930 по 1932 заместитель народного комиссара земледелия СССР. С 1933 начальник Политического сектора Уральского областного земельного управления. 26 января—10 февраля 1934 года делегат XVII съезда ВКП(б). С 22 января 1934 по октябрь 1935 — 2-й секретарь Челябинского областного комитета ВКП(б). До декабря 1938 года являлся директором Московского института землеустройства.

Репрессии

19 декабря 1938 года арестован и приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР 13 апреля 1939 года по обвинению в участии в контрреволюционной националистической организации, был включён в список «активных участников контрреволюционных правотроцкистской, заговорщицкой и шпионской организаций» (931 человек), представленный Л.Берия и А.Вышинским 8 апреля 1939 года для санкции расстрела 198 человек и осуждения 733 человек к заключению в лагерь на сроки не менее 15 лет. Санкция оформлена как решение Политбюро № П1/217 от 8 апреля 1939 за подписью Сталина. Расстрелян 14 апреля 1939 года. Место захоронения Расстрельный полигон Коммунарка. Посмертно реабилитирован 18 февраля 1956 года. Литература: Сталинское Политбюро в 1930-е годы. Сборник документов, Москва, 1995.

1891

Сосаку Судзуки (японское имя — 鈴木 宗作)

генерал японской императорской армии. Сосаку Судзуки родился в 1891 году в префектуре Айти. В 1912 году закончил Рикугун сикан гакко, в 1921 году — Рикугун дайгакко. С 1922 по 1925 годы находился в Германии, в 1927 году был произведён в капитаны, с 1928 года служил в Министерстве армии. В 1933 году Сосаку Судзуки был переведён в Квантунскую армию, и три года возглавлял Кэмпэйтай в Маньчжурии. В 1935 году возглавил 4-й пехотный полк. После начала японо-китайской войны Сосаку Судзуки быстро стал генерал-майором, служил заместителем начальника штаба Центрально-Китайской экспедиционной армии. После расформирования армии занимал различные посты в Генеральном штабе, в марте 1941 года был произведён в генерал-лейтенанты, а в ноябре 1941 года получил назначение в 25-ю армию, с которой принял участие в боевых действиях в Малайзии и Сингапуре. В 1943—1944 годах Сосаку Судзуки занимал различные административные посты, пока, наконец, не стал командующим 35-й армией, которая во второй половине 1944 года понесла огромные потери в ходе сражения за остров Лейте. В марте 1945 года, когда Союзники высадились на острове Себу, где находилась штаб-квартира 35-й армии, японские войска были вынуждены отступить, а затем попытались эвакуироваться на остров Минданао. Сосаку Судзуки погиб 19 апреля 1945 года во время переправы, когда лодка, в которой он плыл, была уничтожена атакой с воздуха. Посмертно ему было присвоено звание генерала. Награды: Орден Восходящего солнца I класса; Орден Восходящего солнца III класса; Орден Священного сокровища I класса; Орден Благоприятных облаков III класса (Маньчжоу-го); Памятная медаль в честь восшествия на престол императора Тайсё; Медаль «За участие в военной кампании 1914—1920 годов» (Япония); Медаль «В память восшествия на престол императора Сёва»; Медаль «За участие в маньчжурском инциденте» (Япония); Медаль «За участие в китайском инциденте» (Япония, 1937); Медаль «Основание государства» Маньчжоу-го; Медаль «Основание Национального храма»

1891

Борис Николаевич Шалфеев

русский и латвийский журналист, краевед, общественный деятель, педагог. Родился деревне Голговск, Валкский уезд Лифляндская губерния, Российская империя, в семье священнослужителя, настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери в Эдинбурге (ныне Дзинтари, Юрмала). Окончил Рижское духовное училище (1907) и Рижскую духовную семинарию (1913). Участвовал в издании и редактировании издававшегося на русском языке «Взморского вестника», ориентированного на отдыхающих на Рижском взморье. После начала Первой мировой войны находился на фронте. Участвовал в боях на румынском фронте, был награждён Георгиевским крестом. Некоторое время заведовал конно-обозным запасом Девятой армии. Работал в Киевской духовной семинарии. После окончания боевых действий поступил на юридический факультет Новороссийского университета. Был вынужден эмигрировать в Румынию, где женился на русской женщине по имени Татьяна, учительствовал в Бессарабии. В 1921 году возвратился в Латвию, ставшую независимой. В 1922 году вошёл в состав Просветительской комиссии Рижской городской управы. Много делал для нужд русского среднего образования в Латвии, в 1923 году стал председателем Союза русских учителей. В 1928 году избран гласным в Рижскую городскую думу. Был близким другом мэра Риги Альфреда Андерсона. В 1926 году получил приглашение от М.И.Ганфмана стать заведующим исторического отдела газеты «Сегодня», которая впоследствии стала четвёртой по популярности русскоязычной газетой за пределами России. В 1929 году начал преподавать в гимназии Русского просветительского общества. В 1931 году основал русскую городскую школу № 13, директором которой стал. Заложил основы русской краеведческой журналистики Латвии. Его статьи отличала легкость, простота, живость повествования, тонкая литературность. Был настойчив, изобретателен и весьма удачлив при собирании литературного материала, за что имел прозвище «Рижский Гиляровский». Написал ряд краеведческих очерков «Как строилась Рига», «На дне реки Ризинг», «Рига под водою», «Рига полтораста лет тому назад», «Золотой петух на башне св. Петра», о выступлениях в Риге Р. Вагнера — «Дирижёрская палочка Вагнера в Риге», «Как рижане не заметили Вагнера», «Как Вагнер бежал из Риги», о событиях Первой мировой войны — «Как русские войска оставили Ригу». Являлся публичной фигурой и вёл активный ресторанный образ жизни подобно многим рижским рыцарям пера (Генрих Гроссен, Пётр Мосевич Пильский). О его приверженности ресторанным посиделкам обстоятельно повествует его коллега по печатному изданию, один из ближайших друзей, Генрих Гроссен:

«Мне и начальнику школы нужно было срочно поговорить с Борисом по одному школьному делу, но то ему некогда, то нам. Начальник школы Мюльберг предлагает провести время с Борисом Николаевичем после уроков. Сговариваемся отправиться с ним в ресторан «Темпо» (в Риге сейчас это — здание Кукольного театра). Являемся туда часов в 10. В ресторане полно. Бориса не находим. Является он через полчаса, как оказалось, он уже был в ресторане Шварца. Мы в это время уже сидели. Видим, у входа появляется характерная тонкая и высокая фигура Бориса Николаевича. Со всех сторон поднимаются руки с приветствием: «А, Борис Николаевич, заходи!», «Ah, Šalfejeva kungs!», «А, Шалфеев, садись!». «Борис, на пару слов, — говорит какой-то подвыпивший тип. — У меня к тебе дело, не возражай и пей!».

Борис с красными пятнами на щеках сердечно пожимает протянутые руки и садится. Стулья придвигаются к нему, подсаживаются и с других столов. На столе губительная водка, смертельное для почек пиво и меньше всего закуски. Он говорит, он увлекается и незаметно для себя машинально пьёт рюмку за рюмкой. Через час он попадает к нам, поговорить с ним так и не удаётся, так как у нашего стола оказались совершенно чужие лица, которые, однако, с Борисом на «ты». Я предлагаю покинуть это заведение и перебраться в другое, более тихое и спокойное. Борис предлагает «свой» вариант — ресторан «Робежниек» («Пограничник») — что на Мельничной улице вблизи Вальдемаровской. Компания соглашается. Поднимаемся, расплачиваемся и идём к выходу среди поднятых для приветствия Борису рук и разного рода восклицаний по-русски, латышски и даже по-немецки.

В следующем ресторане, по замечанию Гроссена, наблюдается та же атмосфера — с шумными приветствиями, беспрестанно наливающимися рюмками. В дежурном полуофициозном ресторане гостя приветствуют близкие к правительственным кругам деятели, а также городской голова Андерсен и поэт Карлис Скалбе, с которым Шалфеев ведёт продолжительный разговор. В итоге, как отмечает господин Гроссен, разговора по делу у них с журналистом так и не вышло.» Скончался в городе Рига, Латвия, после продолжительной болезни (туберкулёз лёгких), 14 июля 1935 года Похоронен на Ивановском кладбище в Риге на территории исторического Московского форштадта. Награды: Кавалер Георгиевского креста IV степени.

1892

Дмитрий Юрьевич Андриевский (украинское имя — Дмитро Юрійович Андрієвський)

украинский политический деятель и публицист, член Организации Украинских Националистов (с 1929). Родился в селе Бодаква, Полтавская губерния, Российская империя, ныне Лохвицкого района Полтавской области, Украина, в семье священника. Получил образование инженера-архитектора. Некоторое время находился на дипломатической службе УНР, входил в состав дипломатической миссии в Швеции, был консулом УНР в Швейцарии. После установления на Украине Советской власти эмигрировал в 1922 году в Брюссель, Бельгия. В ноябре 1927 на первой Конференции Украинских Националистов (3-7 ноября 1927) в Берлине вместе с Е.Коновальцем, М.Сциборским, В.Мартинцем избран в состав Украинских Националистов. Сотрудничал в журнале «Национальное Мнение», который издавала Группа Украинской Национальной Молодёжи. Возглавлял Украинскую Национальную Раду в Брюсселе. С 28 января по 3 февраля 1929 года участвовал в работе Первого Конгресса Украинских Националистов в Вене, после завершения которого по поручению Провода возглавил политическую референтуру ОУН. Публиковал многочисленные статьи в журнале «Создание Нации». В 1930-х годах — референт внешней политики ОУН. С 1940 года являлся одним из лидеров ОУН под руководством А.Мельника. В 1944 был арестован гестапо и заключен в концлагерь в Брец. С 1948 — член Украинского Национального Совета. Автор ряда публицистических статей, в которых изложил основные принципы идеологии национализма — «Наша позиция», «Путь развития», «Обстоятельства 1930-х годов и Провод Украинских Националистов» и др. Дмитрий Юрьевич Андриевский умер в городе Дорнштадт, Баден-Вюртемберг, ФРГ, 30 августа 1976года и был похоронен в Мюнхене. 22 января в 2010 году прах Дмитрия Андриевского перезахоронили на поле героев Лычаковского кладбища в городе Львове.

1892

Свен Оге Торвальд Михаэль Нильсен (датское имя — Svend Aage Thorvald Michael Nielsen)

датский борец, призёр чемпионата мира. Родился в городе Орхус, Дания. В 1920 году принял участие в соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Антверпене, но неудачно. В 1922 году стал бронзовым призёром чемпионата мира. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже занял 9-е место в соревнованиях по греко-римской борьбе, и 11-е — в соревнованиях по вольной борьбе. Умер 15 марта 1957 года.

1892

Иван Федорович Рерберг

художник книги. Родился в городе Москва, Российская империя. Сын художника Ф.И.Рерберга. Окончил архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества в 1917 году. Работал в области оформления книги. Экслибрисы начал создавать с 1922 года и исполнил около пятидесяти книжных знаков в разнообразной технике — автолитографии, офорта, ксилографии, светокопии и рисунка. Был женат на виолончелистке Галине Козолуповой, их сын — кинооператор Георгий Рерберг. Скончался в родном городе .25 марта 1957 года.

Похоронен на Введенском кладбище (19 участок).

Некоторые работы: Лазарев В.Н. Леонардо да Винчи: (1452—1952) / Оформление художника И.Ф.Рерберга; Институт истории искусств Академии Наук СССР. — Москва : Издательство Академии Наук СССР, 1952. — 112 страниц. — 10 000 экземпляров (в переплёте); Всеобщая история архитектуры. Том 1. — Москва : Издательство Академии архитектуры. 1944. — 204+170 страниц. — 5 000 экземпляров. / Переплёт, титульные листы и инициалы по рисункам художника И.Ф.Рерберга; Тихомиров Н.Я. Архитектура подмосковных усадеб / Оформление художника И.Ф.Рерберга. — Москва : Госудпрственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1955. — 352 страницы. — 8000 экземпляров. (в переплёте); Художественное наследство. Репин. Т.2 / Изд. Академия наук СССР Институт истории искусств; редакторы: И.Э.Грабарь, И.С.Зильберштейн. – Москва; Ленинград: 1949 (21-я типография имени Ивана Федорова). - 470 страниц, 113 иллюстрации. Тир. 10000 экземпляров, Переплет и титул И.Ф.Рерберг; Ф.Панферов. Бруски. Роман. Книга первая / Издательство Художественной литературы, 1932 г., Тираж 7500 экземпляров. Иллюстрации художника Д.А.Шмаринова. Переплет, форзац, супер-обложка и футляр работа художника-архитектора И.Ф.Рерберга. Литература: Графика И.Ф. Рерберга. — Казань, 1927; Сидоров А.А. И.Ф.Рерберг. [Москва], 1947; Сидоров А.А. И.Ф.Рерберг // Искусство книги. 1961. Выпуск 2; Львова Ел. Рерберг, Иван Федорович (1892-1957) // Сто памятных дат. Художественный календарь на 1992 год. — Москва : Советский художник, 1991.

1892

Михаил Филиппович Соколов

советский партийный и государственный деятель. В 1923—1925 ответственный секретарь Брянского губернского комитета РКП(б). Родился в городе Людиново, Жиздринский уезд, Калужская губерния, Российская империя, в зажиточной мещанской семье. Русский, образование начальное. С 16-летнего возраста участвовал в революционном движении, вел пропаганду на Мальцовских заводах. Член РСДРП с 1911 г. В 1912—1916 в ссылке в Вятской губернии. В 1917—1918 председатель Людиновского волостного Совета. В 1918—1919 на партийной работе в Петрограде. С марта 1919 года на колчаковском фронте, военный комиссар отдела 5-й армии. В 920—1922 ответственный секретарь Жиздринского уездного комитета РКП(б). В 1922—1923 — ответственный секретарь Бежицкого уездного комитета РКП(б) (Брянская губерния). В 1923—1925 ответственный секретарь Брянского губернского комитета РКП(б). В 1925—1926 заведующий Организационным отделом Брянского губернского комитета РКП(б) — ВКП(б). В 1926—1927 слушатель Курсов марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б). 28 января, 1926 - 19 июля, 1928 секретарь Севастопольского горкома. В 1928—1931 заворготделом и завотделом пропаганды Воронежского обкома.

Соколов Михаил Филиппович в своем кабинете. 1933 год

В 1931—1934 председатель Центрально-Чернозёмной областной контрольной комиссии ВКП(б). С апреля1934—1937 уполномоченный комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Горьковской области. Был делегатом 8, 12, 13, 14, 17 съездов партии и 2 съезда Советов СССР. Кандидат в члены ВЦИК: XII Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов (7-16 мая 1925). Арестован 8 декабря 1937 г. УНКВД по Горьковской области, этапирован в Воронеж. Приговорен выездной сессией ВКВС СССР в Воронеже 17 апреля 1938 г., обвинён по статьям 58-8, 58-11: участие в антисоветской право-троцкистской террористической и диверсионной организации, действовавшей в Воронежской области. Приговор: Высшая мера наказания. Расстрелян в городе Воронеж, РСФСР, СССР, 22 апреля 1938 года. Реабилитирован 13 июня 1956 г. ВКВС СССР. Источники: «Книга памяти жертв политических репрессий Воронежской области» http://www.voronezh-city.ru/communications/comments/detail/8630; Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991; http://baza.vgdru.com/1/30975/250.htm?o=&

1892

Александр Иосифович Шипицын

бригадир семеноводческого колхоза «Союз строителей» Ояшинского района Новосибирской области. Работал бригадиром семеноводческого колхоза «Союз строителей» в селе Балта Ояшинского (с 1956 года – Мошковского) района Новосибирской области. В 1949 году руководимая им бригада получила урожай волокна льна-долгунца 7,13 центнера и семян 8 центнеров с гектара на площади 8,2 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1950 года за получение высоких урожаев волокна и семян льна-долгунца при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1949 году и обеспеченности семян всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1950 года Шипицыну Александру Иосифовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Сведений о дальнейшей судьбе нет. Награжден орденом Ленина (29 мая 1950), медалями.

1893

Пётр Виссарионович Гнедин (Гнидин)

советский военный деятель, генерал-майор (14 октября 1942). Пётр Виссарионович Гнедин родился в станице Екатериненская, Область Войска Донского, Российская империя (ныне Белокалитвинского района Ростовской области), в бедной казачьей семье. Работал подмастерьем и мастером на кондитерских фабриках Майского, Пида и Грошева в станице Усть-Белокалитвенской.

Военная служба

Первая мировая и гражданская войны

6 ноября 1914 года был призван в Русскую императорскую армию и направлен в Каргопольский 5-й драгунский полк, в составе которого в 1915 году окончил учебную команду, после чего в чине младшего унтер-офицера принимал участие в боевых действиях на Юго-Западном фронте. С марта 1917 года находился в госпитале в городе Ростов-на-Дону в связи с болезнью. После выздоровления в мае того же года убыл в отпуск и устроился работать на шахту «Петренко». После окончания отпуска с июля по 27 октября того же года служил младшим унтер-офицером в составе запасного стрелкового полка, дислоцированного в Орле, избирался членом полкового и ротного комитетов. В октябре 1917 года вступил рядовым в Орловский революционный отряд. В январе 1918 года был призван в ряды РККА, после чего служил на должностях командира взвода и эскадрона в составе 1-го Царицынского кавалерийского полка и принимал участие в боевых действиях под Царицыном. В том же году вступил в ряды РКП(б). В мае 1919 года был направлен в 1-ю Конную армию и назначен на должность комиссара кавалерийского дивизиона 39-й кавалерийской дивизии, в июне — на должность комиссара 32-го кавалерийского полка (6-я кавалерийская дивизия), в августе — на должность комиссара 1-й кавалерийской бригады 39-й стрелковой дивизии, затем — 2-й кавалерийской бригады (6-я кавалерийская дивизия), в феврале 1920 года — на должность комиссара штаба 6-й кавалерийской дивизии, а в марте — на должность командира 32-го кавалерийского полка (6-я кавалерийская дивизия). Принимал участие в боевых действиях на Южном и Юго-Западном фронтах против войск под командованием генерала А.И.Деникина и в Советско-польской войне. В июне 1920 года в бою был ранен и находился в госпитале в городе Ростов-на-Дону и после излечения в августе того же года направлен на учёбу на повторные кавалерийские курсы высшего комсостава при 9-й армии, дислоцированные в Краснодаре. После окончания курсов в марте 1921 года был назначен на должность помощника командира 3-й бригады 11-й кавалерийской дивизии, а с августа служил на должностях командира эскадронов в составе 63-го, 64-го и 65-го кавалерийских полков в составе этой же дивизии на Туркестанском фронте. Приказом № 200 РВС СССР от 1923 года командир эскадрона 64-го кавалерийского полка Гнедин был награждён орденом Красного Знамени.

Межвоенное время

С января 1925 года исполнял должность начальника полковой школы 65-го кавалерийского полка и принимал участие в боевых действиях в ходе борьбы с басмачеством. В мае того же года был направлен во 2-ю кавалерийскую дивизию червонного казачества (Украинский военный округ и назначен на должность командира эскадрона 7-го червонного казачьего кавалерийского полка, а в апреле 1929 года — на должность начальника полковой школы 9-го кавалерийского полка. В октябре 1929 года направлен на учёбу на кавалерийские Курсы усовершенствования командного состава, дислоцированные в Новочеркасске. После окончания курсов в июле 1930 года вернулся в дивизию и назначен на должность начальника полковой школы 10-го кавалерийского полка, а в июле 1931 года — на должность помощника командира 9-го кавалерийского полка. В марте 1932 года был направлен на учёбу на Ленинградские автобронетанковые курсы усовершенствования и переподготовки комсостава, после окончания которых в сентябре того же года был назначен на должность начальника автобронетанковой службы Особого колхозного корпуса ОКДВА. В феврале 1937 года был назначен на должность командира отдельного танкового батальона 59-й стрелковой дивизии ОКДВА. В феврале 1939 года назначен помощником командира, а 9 мая 1941 года — командиром 21-й стрелковой дивизии (1-я Краснознамённая армия).

Великая Отечественная война

С началом войны находился на прежней должности. В сентябре 1941 года дивизия под командованием полковника Гнедина была включена в состав 7-й армии и вскоре принимала участие в оборонительных боевых действиях на рубеже между Ладожским и Онежским озёрами по реке Свирь. 8 декабря 1943 года был назначен на должность командира 4-го стрелкового корпуса, который вскоре принимал участие в ходе Выборгско-Петрозаводской наступательной операции, во время которой после форсирования реки Свирь вёл боевые действия по освобождению города Питкяранта и к концу сентября вышел на советско-финскую государственную границу.

11 ноября 1944 года назначен на должность командира 135-го стрелкового корпуса, который вскоре принимал участие в боевых действиях в ходе Будапештской наступательной, Балатонской оборонительной и Венской наступательной операций, во время которых был освобождён город Секешфехервар.

Послевоенная карьера

После окончания войны находился на прежней должности. 11 августа 1945 года был назначен на должность командира 34-м стрелковым корпусом (Южная группа войск), а в августе 1946 года — на должность командира 48-й стрелковой дивизии. Генерал-майор Пётр Виссарионович Гнедин 21 июня 1947 года был зачислен в распоряжение главкома Сухопутных войск и 10 сентября того же года вышел в запас. Умер в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область), РСФСР, СССР, 1 февраля 1962 года. Награды: Орден Ленина (21 февраля 1945); Четыре ордена Красного Знамени (1923, 22 февраля 1943, 3 ноября 1944, 6 ноября 1947); Орден Кутузова I степени (21 июля 1944); Орден Кутузова II степени (28 апреля 1945); Медаль «За оборону Ленинграда»; Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; Медаль «За взятие Будапешта»; Иностранный орден. Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен П.В.Гнедин: За форсирование реки Свирь на всем фронте от Онежского озера до Ладожского озера, прорыв сильно укрепленной обороны противника, продвижение вперед в течение трех дней наступательных боев от 20 до 30 километров, и освобождение более 200 населенных пунктов, среди которых: Подпорожье, Свирьстрой, Вознесенье, Михайловская, Мегрозеро, Печная Сельга, Бережная, Микентьева. 24 июня 1944 года № 114; За прорыв сильно укрепленной обороны противника юго-западнее Будапешта, продвижение вперед до 40 километров, и овладение штурмом городами Секешфехервар и Бичке — крупными узлами коммуникаций и важными опорным пунктами обороны противника, отрезав тем самым основные пути отхода на запад будапештской группировки немецко-венгерских войск. 24 декабря 1944 года № 218; За отражение атаки одиннадцати танковых дивизий немцев юго-западнее Будапешта, переход в наступление, разгром танковой группы немцев, продвижение вперед на 70 километров на фронте протяжением более 100 километров и овладение городами Секешфехервар, Мор, Зирез, Веспрем, Эньинг. 24 марта 1945 года. № 306. Литература: Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комкоры. Военный биографический словарь / Под общей редакцией М.Г.Вожакина. — Москва; Жуковский: Кучково поле, 2006. — Том 1. — Страницы 146—147. — ISBN 5-901679-08-3; Великая Отечественная. Комдивы : военный биографический словарь / [Д.А.Цапаев и другие ; под общей редакцией В.П.Горемыкина] ; Министерство обороны Российской Федерации, Главное управление кадров, Главное управление по работе с личным составом, Институ военной истории Военной академии Генерального штаба, Центральный архив. — Москва : Кучково поле, 2014. — Том III. Командиры стрелковых, горнострелковых дивизий, крымских, полярных, петрозаводских дивизий, дивизий ребольского направления, истребительных дивизий (Абакумов — Зюванов). — Страницы 613—615. — 1102 страницы. — 1000 экземпляров. — ISBN 978-5-9950-0382-3.

1893

Константин Львович Хилов

советский оториноларинголог, заслуженный деятель науки РСФСР (1947). Родился в Кронштадте. В 1917 окончил Военно-медицинскую академию в Петрограде. заведующий кафедрами болезней уха, горла и носа 2-го Ленинградского медицинского института (1934—1957) и Военно-медицинской академии (1957—1970). Основные труды по проблемам авиационной медицины, морфологии и физиологии внутреннего уха, восстановительной хирургии при нарушениях слуха. Предложил ряд диагностических и микрохирургических приборов и инструментов. Ленинская премия (1964) за совершенствование и внедрение в практику слухоулучшающих операций у больных отосклерозом. Почетный член Чехословатского научного общества имени Я.Пуркине, лауреат премия Пуркине (1970, Большая медаль). Награжден орденом Ленина, 2 др. орденами, а также медалями. Умер в Ленинграде 21 декабря 1975 года. Сочинения: Кора головного мозга в функции вестибулярного анализатора, Москва — Ленинград, 1952; Избранные вопросы теории и практики космической медицины с позиций лабиринтологии, Ленинград, 1964; Отосклероз, 2-е издание, Ленинград, 1965; Функция органа равновесия и болезнь передвижения, Ленинград, 1969.

1893

Алишбек Шахин

Алишбек Шахин

старший табунщик колхоза Кутты-Кольского аулсовета Иргизского района Актюбинской области, Казахская ССР. Родился в одном из аулов Иргизского уезда Тургайской области Степного генерал-губернаторства (ныне – территория Иргизского района Актюбинской области Казахстана). Казах. До Октябрьской революции 1917 года работал батраком у зажиточных крестьян. В 1929 году вступил в товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) «Жана дауыр» в селе Коминтерн Кутты-Кольского аулсовета Иргизского района Актюбинского округа Казакской АССР (в 1930-1932 годах район в прямом подчинении республики) – Иргизского района Актюбинской области Казакской АССР (с декабря 1936 года – Казахской ССР, ныне – селе Кутиколь Аманкольского сельского округа Иргизского района Актюбинской области Казахстана), преобразованного в 1939 году в колхоз «Коминтерн» (с 1957 года – совхоз «Иргизский»), где работал в животноводстве и полеводстве, табунщиком, а затем старшим табунщиком. Самоотверженно трудился в годы Великой Отечественной войны, был мобилизован на трудовой фронт и работал на заготовке леса, но из-за серьёзной производственной травмы вернулся домой и продолжил работу в колхозе. Добивался высоких показателей в коневодстве. Наивысших успехов достиг в первые послевоенные годы. В 1948 году вырастил при табунном содержании 53 жеребёнка от 53 кобыл, имевшихся на начало года. Всего в колхозном табуне в том году насчитывалось 700 голов. Щедро делился своим богатым опытом с молодыми табунщиками. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 октября 1949 года за получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году при выполнении колхозом обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов и плана развития животноводства по всем видам скота Шахину Алишбеку присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом звания Героя Социалистического Труда удостоен старший чабан колхоза Ш.Жоланов. Избирался депутатом Коминтерновского сельского Совета депутатов трудящихся. С 1958 года – на пенсии, с 1968 года – персональный пенсионер союзного значения. Жил в селе Коминтерн (ныне – Кутиколь) Иргизского района Актюбинской области. Дата смерти не установлена. Награждён орденом Ленина (7 октября 1949), медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (6 июня 1945).

1894

Отто Нагель (немецкое имя — Otto Nagel)

немецкий живописец и график, профессор, один из наиболее известных художников ГДР. Президент Академии искусств ГДР (1956—1962). Лауреат Национальной премии ГДР (1950). Отто Нагель родился в берлинском районе Веддинг, в семье столяра, участника социал-демократического движения. В дальнейшем Отто всю жизнь придерживался левых политических взглядов. По окончании «народной» школы поступил в школу мозаичного и витражного искусства, но можно сказать, что живописи он обучался самостоятельно. Во время Первой мировой войны Нагель попал в лагерь для штрафников за уклонение от военной службы. В 1919 году он написал свою первую картину маслом — под влиянием творчества Августа Макке. В этот же период Нагель становится членом Коммунистической партии Германии.

Президент ГДР Вильгельм Пик и Отто Нагель на выставке в Академии искусств ГДР, 1956

В 1922 году он совместно с Эрвином Пискатором организует Общество помощи художникам. В 1933 году Нагеля избрали председателем Общегерманского союза художников, однако почти сразу же эта организация была упразднена пришедшими к власти нацистами. После Второй мировой войны Нагель жил сначала под Потсдамом, затем, с 1950 года, — в Восточном Берлине. В 1950 году Нагелю была присуждена Национальная премия ГДР.

Автопортрет с красным шарфом, 1949, Национальная галерея Берлина

В том же году он участвует в создании Германской академии искусств в Берлине; в 1956—1962 годах он занимал пост президента академии. В 1958 году Нагель вместе с Хансом Тео Рихтером побывал в Советском Союзе; художники посетили по Москву и Ленинград. Художник скончался в берлинском районе Бисдорф Марцан-Хеллерсдорф, Берлин, ГДР, 12 июля 1967 года.

Захоронение урны с прахом Отто Нагеля, 28 июля 1967, Берлин.

После кремации, урна с его прахом была захоронена на Центральном кладбище Фридрихсфельде.

Произведения

Главной темой творчества Отто Нагеля является Берлин: портреты жителей, сцены из жизни и пейзажи города. Среди основных произведений: 1921: «Лотта с куклой»; 1925: «С

27 сентября родились...

1886

Люсьен Годен (французское имя — Lucien Gaudin)

французский фехтовальщик, четырёхкратный Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, многократный чемпион Франции. Родился в Аррасе, Франция. Единственный в истории Олимпийских игр фехтовальщик, сумевший стать лучшим в индивидуальном первенстве в двух видах оружия в рамках одних Олимпийских игр (Амстердам 1928, шпага и рапира). Впервые стал чемпионом мира в 20-ти летнем возрасте в 1905 году, спортивная карьера длилась с 1904 по 1929 годы. После завершения спортивной карьеры вёл расточительную жизнь, являясь наследственным банкиром, по этой причине на протяжении спортивной карьеры имел манеру отказываться от любого рода вознаграждений за выигрыш соревнований. Кончил жизнь самоубийством в городе Париж, Франция, 23 сенитября 1934 года.

1886

Арпад Мишкеи (венгерское имя — Miskey Árpád)

венгерский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов Европы. Родился в Будапеште. В 1912 году стал серебряным призёром неофициального чемпионата Европы, но на Олимпийских играх в Стокгольме не завоевал наград. В 1913 году вновь завоевал серебряную медаль неофициального чемпионата Европы. Умер в октябре 1962 года.

1887

Вильгельм Людвиг Генрих Бушкёттер (немецкое имя — Wilhelm Ludwig Heinrich Buschkötter)

немецкий дирижёр. Родился в Хёкстере, в старинной семье, история которой в городе Хёкстер прослеживается с 1420 года. Окончил гимназию в Грайфсвальде, затем изучал медицину в Грайфсвальдском университете, позже в Галле и Берлине. Одновременно учился в Консерватории Штерна. В 1912 г. получил в Университете Галле степень доктора музыковедения за исследование о Жане-Франсуа Лесюёре. В 1912—1913 гг. работал дирижёром в Давосе, в 1913—1915 гг. в Гамбургской опере, затем ушёл добровольцем на Первую мировую войну. В 1918—1923 гг. работал как оперный и оркестровый дирижёр в Гамбурге и Альтоне, в 1923—1924 гг. руководил симфоническими концертами и оперными спектаклями в Турку. Вернувшись в Германию, в 1924 г. начал работать в Берлине над радиоконцертами, возглавив группу музыкантов, в дальнейшем оформившуюся как Симфонический оркестр Берлинского радио. В 1926 г. возглавил музыкальное вещание компании «Westdeutscher Rundfunk» в Кёльне и за 10 лет исполнил для радиотрансляций около 1500 произведений; временами дирижировал и Гюрцених-оркестром. В 1937—1938 гг. работал в музыкальной редакции радио Штутгарта, затем в Дортмундской опере. В 1949—1950 гг. возглавлял Оркестр Зондерсхаузена. Умер в Берлине 12 мая 1967 года. Опубликовал «Международный справочник концертной литературы» (немецкое название — Handbuch der internationalen Konzertliteratur; 1961, второе издание, доработанное Х. Шефером, — 1996).

1887

Порфирий Илларионович Ратушный (имя при рождении — Михаил Владимирович Вергилесов)

уральский журналист и писатель. Родился в селе Нарым, Томский уезд, Томская губерния, Российская империя (по другим данным — в Томске). Известен как автор рассказа «Прозектор Гельман», опубликованного в сборнике «Бодрость» (Москва, 1937). Родители были врачами, отец хирургом. Литературные опыты своего сына не одобряли, и потому Михаил уехал в Москву совсем молоденьким мальчишкой и начал работать в типографии Сытина. Впоследствии вся его жизнь была связана с редакторской и литературной работой. Состоял в партии эсеров. Во время революции работал следователем непосредственно под руководством Дзержинского, после подавления мятежа в июле 1918 года бежал в Киев, где являлся фактически связным. В 1920 году короткое время работал в Киевской ГубЧК в отделе по борьбе с бандитизмом, в результате чего родился целый цикл рассказов и повестей о чекистах («Наследство», «Дорога в Рим» и др.). Тогда же, перед приходом Деникина в Киев с ведома ЧК и его председателя Лациса ему был выдан паспорт на имя Ратушного Порфирия Илларионовича. Подвергался арестам в 1920, 1923 и 1924 годах. В 1932 году уехал работать спецкором в Магнитогорск. В 1934 году перебрался в Екатеринбург, сотрудничал с газетами «Магнитогорский рабочий», «Челябинский рабочий», «Уральский рабочий», был собственным корреспондентом газеты «Труд», редактором Свердлгиза. Его очерки и рассказы публиковались на страницах газет и журналов, в альманахах. В 1936 году рассказ «Прозектор Гельман» получил вторую премию на Всесоюзном конкурсе, организованном Гослитиздатом под руководством М.Горького (опубликован в сборнике «Бодрость», 1937, Москва: Издательство «Художественная литература»). Ряд очерков П.И.Ратушного написан о мастерах каслинского литья. Книга «Счастливые камни» посвящена уральским гранильщикам и камнерезам, переиздана Свердловским книжным издательством в 1959 году. 27 января 1938 года арестован, обвинен как член эсеровской контрреволюционной организации и в том же году, 15 мая, расстрелян в городе Свердловск, РСФСР, СССР. Реабилитирован посмертно в 1956 году. При аресте было изъято 23 рукописи. Рукописи не возвращены. Премии: 2-я премия на Всесоюзном конкурсе, организованном Гослитиздатом под руководством М.Горького, за рассказ «Прозектор Гельман»

Семья

Женат, отец уральской поэтессы Ларисы Порфирьевны Ратушной. Библиография: Прозектор Гельман. — Москва : Бодрость, 1937; Счастливые камни. — Челябинск, 1937; Свердловск, 1959.

1887

Лилиан Хант Трэшер (Lillian Hunt Trasher)

пятидесятническая миссионерка в Египте, основатель первого сиротского приюта в этой стране. Лилиан Трэшер называют одной из самых известных миссионеров XX века. Имя Лилиан Трэшер включено в календарь святых Епископальной церкви. Лилиан Хант Трэшер родилась 27 сентября 1887 года в католической семье. Детство Лилиан прошло в городе Брансуик, Джорджия. В подростковом возрасте, после прочтения Библии и посещения домашних библейских встреч, она стала евангельской христианкой. В 18 лет Трэшер поступила в «Божью библейскую школу» Движения святости в Цинциннати, однако проучилась в ней лишь один семестр. Позже, в течение трёх лет (1908-1910) она работала в сиротском доме в городе Марион (Северная Каролина). В библейской школе города Алтамонт (Южная Каролина) Трэшер знакомится с пятидесятническим движением и переживает крещение Святым Духом. Некоторое время она также была пастором пятидесятнической общины Церкви Бога в Дахлонеге (Джорджия) и путешествовала в качестве евангелиста по штату Кентукки. Позже Трэшер вернулась к служению в сиротском доме в Марионе. В это время Лилиан готовится к свадьбе с рукоположенным служителем Томом Джорданом. Однако в июне 1910 года она знакомится с миссионером из Индии, после рассказов которого даёт обещание стать миссионеркой. Из-за того, что её жених не разделял подобных планов, Лилиан разрывает помолвку за 10 дней до свадьбы. В 1910 году Трэшер встречается с пятидесятническим пастором Дж.С.Брелсфордом из египетского города Асьют. Впечатлённая его свидетельством, а также вдохновлённая случайно открытым отрывком из Библии (Деян. 7:34), содержащим текст «пойди, Я пошлю тебя в Египет», Трэшер принимает решение отправится миссионером в эту страну. Восьмого октября 1910 года вместе со своей сестрой Дженни, имея лишь 100 долларов на дорогу, она отплыла в Египет.

Лилиан Трэшер вместе с воспитанниками детского приюта (1950-е годы).

В Египет сёстры Трэшер прибыли в конце октября. Через три месяца по прибытию в Асьют Лилиан откликнулась на просьбу прийти и помолиться за умирающую женщину-египтянку. Несчастная 16-летняя женщина умерла в тот же день, оставив после себя новорождённую недоношенную дочь. Трэшер забрала девочку с собой в миссию и назвала Фаридой. Однако постоянный плач девочки мешал сотрудникам миссии и Трэшер была вынуждена снять отдельную квартиру, в которую перебралась 10 февраля 1911 года — эта дата считается началом сиротского приюта Лилиан Трэшер. Фарида стала первой сиротой в будущем приюте. Первое время, не имея постоянной спонсорской поддержки, приют переживал трудные времена; нередко питания хватало лишь на текущий день. Часто, в поисках средств, мисс Трэшер на осле объезжала дома состоятельных египтян. В это время её иронично называли «леди на осле» (позже это прозвище станет названием книги о ней, написанной Бет Хауэлл). В 1915 году Трэшер строит отдельное здание для приюта. К 1918 году в приюте Трэшер жило уже 50 детей и 8 вдов. В 1918 году Трэшер была вынуждена покинуть Египет и вернуться в США — британская администрация из-за гражданских беспорядков вывезла всех иностранцев из страны. На время мальчики её приюта были переселены в американскую пресвитерианскую школу, девочки — в американский пресвитерианский госпиталь. В США Трэшер присоединятся к Ассамблеям Бога. Вернувшись в Египет в феврале 1920, она расширяет свою миссию, включая в сферу своего служения вдов и слепых. Финансовая поддержка Ассамблей Бога и пожертвованные султаном (позже — королём) Ахмедом Фуадом 1,5 тысяч долларов позволили расширить приют. В 1921 году в нём было 150 детей, в 1924—300; в 1939 — уже 700. В 1929 году Трэшер вновь посещает Соединённые Штаты. Следующий свой визит в США ей удалось совершить лишь через 25 лет — в 1954-1955 гг. Последний раз в США Трэшер была в 1960 году. В общей сложности, Лилиан Трэшер посвятила сиротскому приюту 50 лет своей жизни. Приют не прекращал свою деятельность, пережив египетские антимиссионерские выступления (1930-е гг.), немецкую оккупацию в годы Второй мировой войны, революцию 1952 года, Суэцкий кризис и другие неспокойные годы. На пике служения Трэшер в приюте одновременно жили 1400 сирот и вдов. На территории приюта располагались 13 зданий, включая общежития, школы, кладовые, церковь, клинику, пекарню, молочную ферму, столовую и бассейн. Сама Лилиан Трэшер жила «в крошечной, бедно обставленной комнате, находившейся в одном из зданий приюта». Благодаря активной деятельности Трэшер, приют в Асьюте стал всемирно известным; его посещали члены королевских семей Европы, королева Бельгии, шотландский барон Дж.Маклей, премьер-министр Египта М.Нагиб с правительственной делегацией и другие египетские чиновники. За время служения Лилиан Трэшер в стенах сиротского дома нашли приют около 8 тысяч детей и 2 тысяч вдов. Все воспитанники приюта звали Трэшер не иначе, как «мама Лилиан»; в зарубежных публикациях её часто называли «Нильской мамой» (Nile Mother). Несмотря не предложения вернуться в США, Лилиан Трэшер оставалась в Египте вплоть до своей смерти 17 декабря 1961 года; последние недели она провела в госпитале. «Мама Лилиан» была похоронена на детском кладбище своего приюта. В соответствии с арабскими обычаями захоронение произошло в день смерти. Участие в похоронной процессии приняли сотни бывших выпускников приюта, приехавших со всего Египта; своё соболезнование телеграфировал президент Египта Насер. Детский приют, основанный Трэшер, продолжает функционировать до сих пор, являясь одним из крупнейших приютов в мире. За столетие (1911—2011) через приют прошли 25 тысяч детей. Многие выпускники приюта впоследствии стали пятидесятническими лидерами и проповедниками. Имя Лилиан Трэшер включено в календарь святых Епископальной церкви; память её помещена на 19 декабря. Лестер Самралл встречу с Трэшер в 1950 году описывал так: «…я увидел весёлую американку огромного роста с широкой улыбкой. Она буквально излучала счастье и радость. К тому же, как оказалось, она обладала весьма тонким чувством юмора. В её внешнем виде не было и намека на серьёзность или озабоченность. Лилиан выглядела так, будто ежедневная забота о тысяче детей была для неё делом обычным, просто привычкой. … Это была женщина невероятной веры. Её радостный дух постоянно распространял смех и солнечный свет по всему приюту. …» Лилиан Трэшер была женщиной беспримерного мужества. Если ей нужны были деньги для детей, она могла расшибиться в лепёшку, но получала необходимое финансирование. Когда Лилиан входила с решительным видом, все вокруг, от короля до лакея, знали, что пора доставать кошелёк. Книги и Публикации: Trasher, Lillian. A work of faith and labor of love. — Springfield, MO: Division of Foreign Missions, 1943. — 31 p. — (from a series of letters written by Lillian Trasher to friends of the orphanage); Trasher, Lillian. Mrs. Fredrick Reed: The Sad Lady, And How She Found Happiness. — S.N., 1949. — 20 p; Trasher, Lillian. Princess Laureena and the Wood-Cutters daughter. — Cairo, Egypt: N.M.P; Trasher, Lillian. Fables for young and old. — Cairo, Egypt: N.M.P., 194?; Trasher, Lillian. Fables for young and old. — Portland, OR: Lilian Trasher Book, 1956. — 107 p; Trasher, Lillian. Letters from Lilian. — Springfield, MO: Division of Foreign Missions, 1983. — 126 p; Trasher, Lillian. Letters from Lilian. — special 100 year ed. — Springfield, MO: Assemblies of God World Missions, 2011. — 123 p. Литература: S. Shemeth. Trasher, Lillian Hunt // New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, The / Stanley M. Burgess. — 2-е. — Гранд-Рапидс, Мичиган: Zondervan Publishing House, 2002. — P. 1153. — 1328 p. — ISBN 0310224810; Gary B. McGee. Trasher, Lillian Hunt // Biographical Dictionary of Christian Missions / Gerald H. Anderson. — Grand Rapids/Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 1999. — P. 677-678. — 845 p. — ISBN 0802846807; Beatty, Jerome. Nile Mother: The Story of Lillian Trasher. — Springfield, MO: The General Council of the Assemblies of God, Inc, 1939. — 22 p; Lester Frank Sumrall. Lillian Trasher, the Nile Mother. — Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1951. — 177 p; Beth Prim Howell. Lady on a donkey. — New York: E.P. Dutton & Company, Inc., 1960. — 224 p; Benge, Janet and Geoff. Lillian Trasher: The Greatest Wonder in Egypt. — Seattle, WA: YWAM Publishing, 2003. — 190 p. — (Christian Heroes: Then & Now). — ISBN 978-1576583050.

1889

Станислав Кубиста (польское имя — Stanisław Kubista)

блаженный Римско-Католической Церкви, священник из монашеского ордена вербистов, мученик, польский писатель. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных Римским Папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года. Родился в Катовице, Польша. Во время Первой мировой войны Станислав Кубиста с 1917—1919 гг. участвовал в битвах на французском фронте. После возвращения с войны вступил в новициат монашеского ордена вербистов в городе Мёдлинг, Австрия. 29 сентября 1926 года принял монашеские обеты. 26 мая 1927 года Станислав Кубиста был рукоположен в священника. С осени 1928 года жил в монастыре вербистов в селении Гурна Группа. В своей пастырской деятельности исполнял обязанности наставника послушников и исповедника, одновременно работая учителем в местной гимназии.

Памятная табличка на доме, где жил блаженный Станислав Кубиста, Катовице, Польша.

После начала Второй мировой войны 10 октября 1939 года был арестован Гестапо. 5 февраля 1940 года был направлен в тюрьму Новый Порт, Гданьск, после чего 9 апреля 1940 года его переправили в концентрационный лагерь Заксенхаузен, где погиб 26 апреля 1940 года. Его концентрационный номер — 21154. Станислав Кубиста публиковал различные работы в польской католической периодической печати, написал драму «Крест и солнце», вышедшее в издательстве «Księgarnia Św. Wojciecha». Станислав Кубский написал следующие повести: «Королева Матамбы»; «Бригида»; «Во тьме и свете». 13 июня 1999 года был беатифицирован Римским Папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны. День памяти — 12 июня. Источник: Stanisław Brzeżański: Błogosławiony ojciec Stanisław Kubista. Włocławek: Wydaw. Duszpasterstwo Rolników, 2001. ISBN 83-88921-06-1

1890

Валериан Львович Стырикович