-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109466

Комментариев: 6802

Написано: 117939

Записей: 109466

Комментариев: 6802

Написано: 117939

14 сентября родились... |

1904

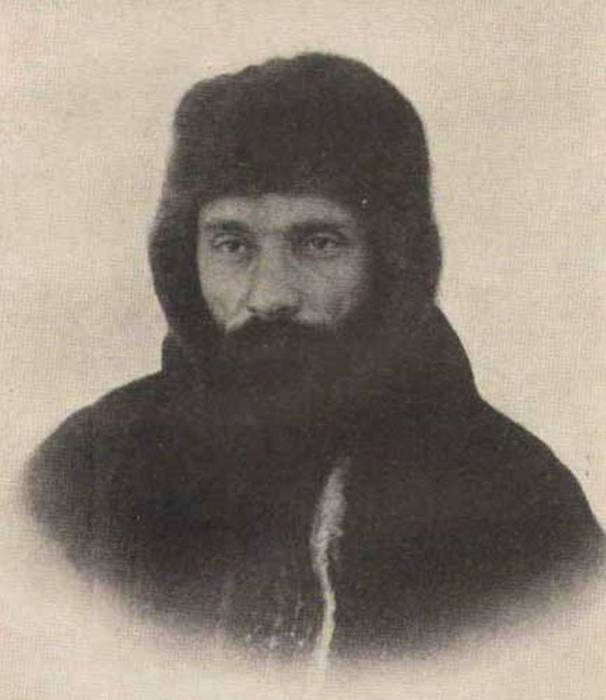

Иван Николаевич Сергеев

командир роты 545-го стрелкового полка (389-я Бердичевская стрелковая дивизия, 3-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт), старший лейтенант. Родился в селе Урынок ныне Должанского района Орловской области в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1927 года. Окончил торфяной техникум, работал заместителем директора торфопредприятия имени Максима Горького в посёлке (ныне посёлок городского типа) имени Воровского Ногинского района Московской области. Призван в армию Ногинским райвоенкоматом в 1941 году. Воинскую службу проходил в составе контингента советских войск в северной части Ирана, который был туда введен в августе - сентябре 1941 года для защиты иранских нефтяных месторождений от возможного захвата их войсками Германии и их союзниками, а также защиты транспортного коридора, по которому союзниками осуществлялись поставки по ленд-лизу для Советского Союза. В южную часть Ирана были введены войска Великобритании. В 1942 – 1943 годах в Иране постоянно находилось от 2 до 4 советских стрелковых дивизий, 3 кавалерийские дивизии и ряд отдельных частей артиллерийской и инженерной поддержки. В Великой Отечественной войне принимал участие с июля 1944 года. В составе 3-й гвардейской армии с 13 июля 1944 года принимал участие в Львовско-Сандомирской наступательной операции 1-го Украинского фронта. В ходе операции 389-я стрелковая дивизия участвовала в прорыве вражеской обороны и наступлении на рава-русском направлении. 20 июля 3-я гвардейская армия вступила на территорию Польши, продолжая стремительное наступление, разгромила вражескую группировку в районе посёлка Аннополь (севернее города Сандомир) и 29 июля вышла к Висле. Подразделения 389-й стрелковой дивизии в тот же день форсировали Вислу и захватили небольшой плацдарм. И.Н.Сергеев отличился в этой операции. Во главе штурмовой группы из 30 бойцов 29 июля 1944 года форсировал Вислу в районе севернее Сандомира. Захватив небольшой плацдарм, малочисленная группа в течение 2 суток отразила 9 вражеских контратак и обеспечила переправу других подразделений полка. 2 августа во время боёв за удержание и расширение захваченного плацдарма И.Н.Сергеев погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за мужество и отвагу, проявленные при форсировании Вислы и в боях на захваченном плацдарме, старшему лейтенанту Сергееву Ивану Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). По данным двухтомника /1/, похоронен в селе Грудза Яновского района (ныне Яновского повята) Люблинского воеводства (Польша). Именем Героя названа улица в посёлке городского типа имени Воровского. Награждён орденом Ленина (23 сентября 1944), медалями.

|

|

14 сентября родились... |

1880

Чарльз Арчибальд «Арчи» Хан (Charles Archibald "Archie" Hahn)

американский легкоатлет, трёхкратный чемпион летних Олимпийских игр 1904 в спринтерском беге. Арчи Хан родился в городе Доджвиль, Висконсин. В 1901 году он смог установить мировой рекорд в беге на 100 ярдов с результатом 9,8 с. Через два года он дважды выиграл чемпионат США по лёгкой атлетике в забегах на 100 и 220 ярдов. В том же году он поступил в Мичиганском университете по специальности право, который закончил в 1905 году. В 1904 году Хан принял участие в летних Олимпийских играх 1904 в Сент-Луисе. Он участвовал в трёх дисциплинах — бег на 60, 100 и 200 м. Он выигрывал все забеги, в которых участвовал, став трёхкратным чемпионом Игр, причём в финале бега на 200 м он установил мировой рекорд со временем 21,6 с.

Арчи Хан с кубком.

Хан стал первым легкоатлетом, выигравшим обе спринтерские дистанции (100 и 200 м) на одной Олимпиаде. После Игр Хан ещё раз стал чемпионом США в забеге на 220 ярдов в 1905 году и стал победителем в дистанции 100 м на неофициальных Олимпийских играх 1906 в Афинах, но Международной олимпийский комитет не признаёт эту Олимпиаду и поэтому формально Хан не стал Олимпийским чемпионом в четвёртый раз. Завершив спортивную карьеру, Хан стал тренировать университетские команды и написал книгу «Как бегать спринт» (How to Sprint). Арчи Хан умер в Шарлотсвилле (штат Виргиния, США)21 января 1955 года. За свои достижения он получил прозвище «Милуокский метеор» и был включён в Легкоатлетический зал славы мичиганского университета в 1983 году.

|

|

14 сентября родились... |

1879

Маргарет Хиггинс Сэнгер (также встречаются варианты транскрипции Зангер, Санджер, СэнджерСли, Margaret Higgins Sanger Slee)

американская активистка, основательница «Американской лиги контроля над рождаемостью» (American Birth Control League). Сэнгер открыла в США первую клинику, занимающуюся контролем рождаемости и основала «Международную ассоциацию планирования семьи». Активная сторонница и пропагандистка контрацепции, негативной евгеники и идей контроля над рождаемостью. Внесла вклад в знаковое судебное разбирательство в Верховном Суде США, которое легализовало контрацепцию в США. Её молодость прошла в Нью-Йорке, где она сотрудничала с такими общественными деятелями, как Эптон Синклер и Эмма Гольдман. В 1914 году она выступила против абортов, совершаемых в домашних условиях и начала публиковаться в ежемесячной газете «Женский бунт» (The Woman Rebel), в которой она впервые использовала термин контроль рождаемости. В 1916 году Сэнгер открыла первую в США клинику по регулированию рождаемости, что привело к её аресту за распространение информации о контрацепции. Её последующие выступления получили огромную поддержку в обществе. Сэнгер считала, что так как женщины стали занимать равное положение в обществе с мужчинами, они в состоянии сами принимать решение о рождении детей. В 1921 году Сэнгер основала «Американскую лигу контроля над рождаемостью» (American Birth Control League), которая впоследствии стала называться «Американской федерацией планирования семьи» (Planned Parenthood Federation of America). В Нью-Йорке Сэнгер открыла первую клинику по контролю рождаемости, где имелись женские врачи всех специальностей, а также клинику в Гарлеме, персонал которой был полностью набран из афроамериканцев. В 1929 году она сформировала Национальный комитет Федерального законодательства по регулированию рождаемости (National Committee on Federal Legislation for Birth Control), что послужило отправной точкой для начала её попыток легализовать регулирование рождаемости в США. С 1952 по 1959 год Сэнгер была президентом Международной Федерации планирования семьи. Сэнгер умерла в 1966 году, приобретя широкую известность как основатель современного движения контроля над рождаемостью. Маргарет Хиггинс родилась в Конинге, штат Нью-Йорк. Мать Маргарет, Анна Персел Хиггинс была убеждённой католичкой. 18 раз она была беременной (11 рождённых детей) в течение 22 лет перед тем, как умерла в возрасте 45 лет от туберкулёза и рака шейки матки. Отец Маргарет, Майкл Хеннеси Хиггинс, был атеистом и активистом движения за равноправие женщин и бесплатное народное образование. Маргарет была шестой из одиннадцати детей, и провела большую часть своей юности, помогая матери по домашнему хозяйству и в воспитании её младших братьев и сестер. Сёстры Маргарет оплачивали её обучение в Колледже Клэйверика, при пансионе Клэйверика, штат Нью-Йорк в течение двух лет. Она вернулась домой в 1896 году по просьбе её отца для ухода за больной матерью, которая умерла 31 марта 1899 года. К концу столетия мать одного из её друзей из Клаверика предложила ей работать в госпитале в Уайт Плейнс, предместье Нью-Йорка. В 1902 году Маргарет Хиггинс вышла замуж за архитектора Уильяма Сэнгера и переехала с ним в Нью-Йорк[8]. Маргарет Сэнгер заразилась туберкулезом в результате ухода за своей больной матерью и во время работы в госпитале, и Сэнгеры переехали в Саранак, штат Нью-Йорк. В 1912 году, после того, как их дом в Гастингсе-на-Гудзоне сгорел, семья Сэнгеров снова переехала в Нью-Йорк, где Маргарет начала работать медсестрой в Ист-Сайде на Манхэттене Ист-Сайде на Манхэттене. Маргарет и Уильям погрузились в радикальную богемную культуру, которая процветала в Гринвич-Виллидж и были вовлечены в среду местных интеллектуалов, артистов и активистов, таких как Джон Рид, Эптон Синклер, Мэбел Додж и Эмма Гольдман. Вдохновленная таким окружением, она написала серии статей по половой гигиене, озаглавленные как «Что должна знать каждая мать» и «Что должна знать каждая девушка» для социалистического журнала «Нью-Йоркский призыв» (New York Call). С 1914 года Сэнгер начала выпускать газету «Женский бунт» (The Woman Rebel), восьмистраничную газету, пропагандирующую контрацепцию, используя слоган «Нет богов, нет хозяев» («No Gods, No Masters»). Сэнгер, сотрудничая с друзьями-анархистами, ввела термин «контроль над рождаемостью» (birth control) как более искреннюю альтернативу эвфемизму «ограничение семьи» (family limitation) и объявила, что « каждая женщина должна стать абсолютной хозяйкой своего тела»[15]. Одной из целей издания «Женского бунта» было спровоцировать общественный резонанс против законов, запрещающих распространение информации о контрацепции[16]. Сэнгер также хотела опубликовать книгу, которая напрямую расскажет о методах контрацепции (в отличие от «Женского бунта», где контрацепция обсуждалась ненапрямую), информация о которых была собрана преимущественно из европейских изданий, и опубликовала памфлет «Ограничение семьи» (Family Limitation), прямо нарушавший «законы Комстока»[17]. «Законы Комстока» запрещали пересылку по почте материалов, содержащих информацию, признанную непристойной. К таковой относилась, в частности, информация о противозачаточных средствах, сами противозачаточные средства и информация об абортах. Её цель была достигнута, когда она была осуждена в августе 1914 года, но обвинители сосредоточили своё внимание на статьях «Женского бунта», где Сэнгер больше писала о политических убийствах и браках, чем о контрацепции[19]. Опасаясь быть заключённой в тюрьму, где она лишилась бы возможности бороться за контроль над рождаемостью, она переехала в Англию под чужим именем Берта Ватсон во избежания ареста[20]. Пока Сэнгер жила в Европе, муж её распространял копии «Ограничения семьи» (Family Limitation) в качестве нелегального почтового служащего, в результате чего был заключён в тюрьму на 30 дней[. Во время отсутствия Сэнгер в США на родине росла её поддержка, и в октябре 1915 она вернулась в Штаты. Известный адвокат Кларенс Дарроу Кларенс Дарроу предложил выступить в защиту Сэнгер бесплатно, но, опасаясь давления общественности, правительство снизило цены в начале 1916. Движение за регулирование рождаемости. В Европе был более либеральный взгляд на контрацепцию, чем в США, и когда Сэнгер посетила Голландскую клинику по контролю рождаемости в 1915 году, изучая диафрагму, она убедилась, что это более эффективное средство контрацепции, чем суппозитории, и у неё родилась идея, что она могла бы распространять их на территории США Диафрагм не было в США, и Сэнгер со своими сторонниками начала их импортировать из Европы в нарушение законов. В 1916 году Сэнгер опубликовала статью «Что должна знать каждая девушка» (What Every Girl Should Know), которая затрагивала такие темы, как менструация и сексуальность. В 1917 году она начала публиковать ежемесячное издание «Обзор контроля над рождаемостью» (The Birth Control Review). 16 октября 1916 года Сэнгер открыла клинику планирования семьи и контроля над рождаемостью на улице Амбой 46 в предместье Браунсвилль в Бруклине, первую в своём роде на территории США.

Через девять дней после открытия клиники Сэнгер была арестована за нарушение законов штата Нью-Йорк, запрещавшего распространение контрацептивов, суд состоялся в январе 1917 года. Она была осуждена, и судья предложил вынести более мягкий приговор, если она даст обещание не нарушать закон снова, на что Сэнгер ответила: «Я не могу уважать закон, существующий сегодня». Она была приговорена к 30 дням исправительных работ. Первая апелляция была отклонена, второй суд состоялся в 1918 году, и движение по контролю над рождаемостью одержало победу, когда судья Нью-Йоркского Апелляционного суда Фридерик Крэйн издал закон, разрешающий врачам предписывать контрацепцию. Показательность, которая окружала арест Сэнгер, её суд, повторное рассмотрение дела, способствовала повышению активности движения по контролю над рождаемостью. Движение заслужило поддержку множества добровольцев, которые поддержали Сэнгер и явились для неё надежной поддержкой в будущем. Сэнгер отдалилась от своего мужа в 1913 году, официальный развод состоялся в 1921 году. Во время разрыва отношений с мужем она имела связи с Эллисом Хэвлоком и Г.Уэллсом. В 1922 году Сэнгер вышла замуж за нефтяного магната Ноа Сли (Noah Slee) и оставалась в этом браке до 1943 года. Капитал Сли помог Сэнгер осуществлять свою деятельность. Сэнгер публиковала Обзор контроля над рождаемостью (Birth Control Review) с 1917 по 1929. В 1921 году Сэнгер основала Американскую Лигу контроля над рождаемостью (American Birth Control League) с целью расширения числа своих сторонников, включая средний класс. Основополагающими принципами Американской Лиги контроля над рождаемостью были следующие: Мы хотим чтобы дети 1) были зачаты по любви; 2) рождены матерью по осознанному желанию; 3) для их рождения были бы обеспечены условия здоровой наследственности. Таким образом, мы стоим за то, что каждая женщина должна обладать силой и свободой предотвратить зачатие за исключением случаев, когда эти условия будут удовлетворены. После того, как Сэнгер обнаружила, что закон освободил врачей от запрета на распространение контрацепции для женщин, если она предписана по медицинским показаниям, в 1923 году она основала Клиническое Исследовательское Бюро (Clinical Research Bureau), используя данную лазейку в законе. Клиническое Исследовательское Бюро стало первой легальной клиникой по регулированию рождаемости в США, и оно было полностью укомплектовано женским персоналом врачей и социальных работников. Клиника получала финансирование от семьи Рокфеллеров, которые продолжали финансирование дела Сэнгер в течение десятилетия, однако делали это анонимно во избежание общественного взрыва против их фамилии. В 1922 году Сэнгер совершила поездки в Китай, Корею и Японию. Впоследствии, работая с Перл Бак, открыла клинику планирования семьи в Шанхае. Сэнгер посещала Японию шесть раз, сотрудничая с японской феминисткой Като Шидзю, продвигая идею регулирования рождаемости. В 1926 году Сэнгер читает лекцию по контролю над рождаемостью для женского отделения Ку-клукс-клана в Силвер-Лэйк (Silver Lake), штат Нью-Джерси. Она вспоминает это событие, как «один из самых причудливых экспериментов, своих выступлений» и добавляет, что она использовала только «наипростейшие термины, понятные даже для ребёнка». Выступление Сэнгер было хорошо воспринято группой, и в результате «были получены предложения от дюжины подобных групп».В 1928 году возник конфликт в руководстве движения по регулированию рождаемости, который привел Сэнгер к отказу от должности президента Американского Бюро регулирования рождаемости и, будучи главой Клинического Исследовательского Бюро, она переименовала его в Клиническое Исследовательское Бюро по регулированию рождаемости, было положено начало расколу в движении, продолжавшемуся до 1938 года. Сэнгер много работала с общественностью. Начиная с 1916 года, она часто выступала в церквях, женских клубах, домах, театрах — для рабочих, священнослужителей, либералов, социалистов, ученых и женщин-представительниц высшего класса. В 1920-х годах она написала несколько книг, которые имели общенациональное значение для продвижения идеи регулирования рождаемости. Между 1920 и 1926 годами был продан тираж в 567000 экземпляров книг «Женщина и новая раса» (Woman and the New Race) и «Поворот цивилизации» (The Pivot of Civilization). В 1929 году Сэнгер основала Национальный Комитет федерального законодательства по контролю над рождаемостью в целях лоббирования в законодательстве отмены ограничений на контрацепцию. Эта попытка потерпела неудачу, тогда Сэнгер в 1932 году заказала диафрагму в Японии с целью провоцировать решающую битву в судах. Диафрагма была конфискована правительством США, и последующая тяжба Сэнгер с законодательством привела в 1936 году к решению суда, отменившего закон Комстока, запрещавший врачам использовать контрацептивы. Эта победа в суде послужила причиной того, что в 1937 году Американская Медицинская Ассоциация приняла контрацепцию в качестве обычной медицинской услуги и ключевого компонента программы медицинской школы. Эта победа в суде в 1936 году была кульминацией в борьбе Сэнгер за контроль над рождаемостью и дала ей возможность в возрасте 50 лет переехать в Туксон, штат Аризона, где она уже старалась играть менее важную роль в движение за контроль над рождаемостью. Вопреки своим намерениям, она оставалась в активе движения до 1950-х годов. В 1937 году Сэнгер становится председателем только что созданного Американского Консульства по контролю над рождаемостью (Birth Control Council of America) и пытается уничтожить раскол между Американским Бюро по контролю над рождаемостью и Клиническим Исследовательскоим Бюро по контролю над рождаемостью. Её попытка увенчалась успехом, и две организации объединились в 1939 году как Американская Федерация по контролю над рождаемостью (Birth Control Federation of America).Несмотря на то, что Сэнгер продолжила работу в качестве президента, она более не обладала той властью, которую имела в годы зарождения движения, и в 1942 году более консервативные силы организации переименовали её в Американскую Федерацию Планирования Семьи (Parenthood Federation of America), имя, против которого Сэнгер возражала, как против слишком эвфемистического. В 1946 году Сэнгер основала Международный Комитет Планирования Семьи (International Committee on Planned Parenthood), в 1956 году преобразованный в Международную Ассоциацию Планирования Семьи, вскоре ставшую крупнейшей в мире международной неправительственной организацией по планированию семьи. Сэнгер была первым президентом организации и занимала эту должность до 80-летнего возраста. В начале 1950-х Сэнгер одобрила филантропа Кэтрин Мак-Комик в его намерении субсидировать биолога Грегори Пинкуса для разработки противозачаточных таблеток. Скончалась Маргарет Санджер в Туксоне (штат Аризона, США) от острой сердечной недостаточности 6 сентября 1966 года, в год, отмеченный пиком её 50-летней карьеры: Верховный Суд США по делу Грисвольда против Коннектикута легализовал контроль над рождаемостью. Сэнгер похоронена в Фишкилле, рядом со своей сестрой Нана Хиггинс и своим вторым мужем Ноа Сли. История Сэнгер была написана многими биографами, среди которых биография написанная Дэвидом Кеннеди (David Kennedy) в 1970 году, за которую была присуждена премия. Было снято несколько фильмов, включая «Выбор сердца: История Маргарет Сэнгер». Труды Сэнгер хранятся в двух университетах: и Колледже Смита. Правительство и другие организации увековечили имя Сэнгер названием её именем нескольких объектов, таких как жилой комплекс Университета Стоуни-Брук, читальный зал библиотеки Колледжа Уэллесли (Wellesley College’s), и сквер Маргарет Сэнгер в Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке. В 1993 году клиника Маргарет Сэнгер (Margaret Sanger Clinic), где она начала предоставлять услуги по контролю над рождаемостью в Нью-Йорке в середине двадцатого столетия была отмечена как национальная достопримечательность Национальной Парковой службой.. В 1966 году Международная Ассоциация Планирования Семьи стала присуждать ежегодную премию имени Маргарет Сэнгер «личности, отличившейся и признанной лидером в борьбе за репродуктивное здоровье и репродуктивные права». Премией были награждены Джон Д.Рокфеллер III, Кэтрин Хепберн, Джейн Фонда, Хиллари Клинтон и Тэд Тёрнер. Движение За Право на Жизнь часто обвиняет Сэнгер за отношение к здоровью матери и критикует её взгляды на расу, аборты и евгенику. Во время путешествия по Европе в 1914 году Сэнгер познакомилась с Хэвелоком Эллисом (Havelock Ellis), психологом, написавшим много работ о сексуальности Под влиянием Эллис, Сэнгер отвергла взгляд Фрейда на сексуальность в обмен на взгляд Эллиса, считавшего, что сексуальность — это мощная, освобождающая сила. Это дало Сэнгер ещё один аргумент в поддержку контроля над рождаемостью: женщинам необходимо реализовывать важнейшую психологическую потребность в удовлетворении сексуальных желаний, не опасаясь нежелательной беременности Сэнгер также верила в то, что сексуальность будет обсуждаться с большей искренностью. Сэнгер считала, что как контроль над рождаемостью, так и пропаганда евгеники «ведут расу по пути уничтожения неполноценных» («assist the race toward the elimination of the unfit.») Сэнгер была сторонником негативной евгеники, социальной философии, заявляющей, что наследственные черты человека могут быть улучшены через социальное вмешательство. Сэнгер предлагала решать проблемы евгеники через жёсткую иммиграционную политику, свободное использование методов контроля над рождаемостью, полное право на планирование семьи для свободно-разумных и обязательную сегрегацию или стерилизацию для умственно отсталых. В своей книге «Поворот цивилизации» (The Pivot of Civilization) Сэнгер выступает за насильственное предотвращение порождения потомства у «явно слабоумных». Выступая в поддержку негативной евгеники, Сэнгер утверждает, что сама по себе евгеника не эффективна, и только с помощью установления контроля над рождаемостью может достичь своих целей. Сэнгер также считала, что жители бедных районов «которые в силу своей животной природы размножаются как кролики и скоро могли бы перейти границы своих районов или территорий, и тогда заразить лучшие элементы общества болезнями и низшими генами» должны подлежать естественному отбору. «Службы по материнству для женщин в нищенских районах вредны для общества и для расы. Милосердие только и делает, что удлиняет нищету неприспособленных» — Maргарет Сэнгер, The Pivot of Civilization, 1922 г. Наряду с политикой евгеники, Сэнгер также поддерживала жёсткую иммиграционную политику. В «Плане мира» («A Plan for Peace»), она предложила создать в конгрессе департамент, занимающийся проблемами населения. Она также предлагала, чтобы иммиграционная политика исключила « это состояние, известное как приносящее убыток жизнеспособности расы», а также стерилизацию и сегрегацию для людей, больных неизлечимыми наследственными заболеваниями. Сэнгер считала, что светлокожая раса имеет превосходство перед «цветными» расами, предлагая принудительную стерилизацию для тех, кого считала непригодным для воспроизводства. Например, в своем журнале «Обзор контроля над рождаемостью» за апрель 1933 г. она посвятила целый выпуск стерилизации. Причём «непригодными для воспроизводства» считались не только представители определенных рас и национальностей (негры, евреи, иммигранты из Южной Европы), но и лица с «низким коэффициентом умственного развития». В 1929 году Джеймс Х.Хаберт, чернокожий социальный работник и лидер Нью-Йоркской Городской Лиги (Urban League) попросил Сэнгер открыть клинику в Гарлеме. В 1930 году Сэнгер, использовав средства фонда Джулиуса Розенвальда, открыла клинику, укомплектованную афроамериканскими врачами. Клиника управлялась совещательной коллегией из пятнадцати членов, которые были афроамериканскими врачами, медсёстрами, клерками, журналистами и социальными работниками. Клиника рекламировалась в афроамериканской прессе и в афроамериканских церквях. С 1939 по 1942 годы Сэнгер была почётным делегатом с (Birth Control Federation of America), играя руководящую роль, наряду с Мэри Ласкер (Mary Lasker) и Кларенс Гамбла (Clarence Gamble), участвуя в «Чёрном Проекте» (Negro Project) — попытке установить контроль над рождаемостью для бедных афроамериканцев. Для его осуществления было привлечено несколько чернокожих священников, которые ездили по югу США и проповедовали контроль над рождаемостью среди афроамериканцев. Сэнгер была сторонницей планирования семьи любыми методами, что очень подробно описывается в её книге «Woman and the New Race». Сэнгер прямо пишет: «Самое милосердное, что большая семья может сделать для своего младенца — это убить его». Она отмечает, что аборты более вредны для здоровья матери, чем контрацепция, но считает, что женщина должна принимать любые меры, чтобы ограничить количество своих детей ради своего стремления к свободе и ради защиты уже имеющихся детей. Книги и памфлеты: What Every Mother Should Know — Originally published in 1911 or 1912, based on a series of articles Sanger published in 1911 in the New York Call, which were, in turn, based on a set of lectures Sanger gave to groups of Socialist party women in 1910-11.[81] Multiple editions published through the 1920s, by Max N. Maisel and Sincere Publishing, with the title What Every Mother Should Know, or how six little children were taught the truth …. Online (1921 edition, Michigan State University); Family Limitation — Originally published 1914 as a 16 page pamphlet; also published in several later editions. Online (1917, 6th edition, Michigan State University); What Every Girl Should Know — Originally published 1916 by Max N. Maisel; 91 pages; also published in several later editions. Online (1920 edition); Online (1922 ed., Michigan State University); The Case for Birth Control: A Supplementary Brief and Statement of Facts — May 1917, published to provide information to the court in a legal proceeding. Online (Google Books); Woman and the New Race, 1920, Truth Publishing, forward by Havelock Ellis. Online (Harvard University); Online (Project Gutenberg); Online (Google Books); Debate on Birth Control — 1921, text of a debate between Sanger, Theodore Roosevelt, Winter Russell, George Bernard Shaw, Robert L. Wolf, and Emma Sargent Russell. Published as issue 208 of Little Blue Book series by Haldeman-Julius Co. Online (1921, Michigan State University); The Pivot of Civilization, 1922, Brentanos. Online (1922, Project Gutenberg); Online (1922, Google Books); Motherhood in Bondage, 1928, Brentanos. Online (Google books); My Fight for Birth Control, 1931, New York: Farrar & Rinehart; An Autobiography. — New York, NY: Cooper Square Press, 1938. — ISBN 0-8154-1015-8. Периодические издания: The Woman Rebel — Seven issues published monthly from March 1914 to August 1914. Sanger was publisher and editor; Birth Control Review — Published monthly from February 1917 to 1940. Sanger was Editor until 1929, when she resigned from the ABCL.[82] Not to be confused with Birth Control News, published by the London-based Society for Constructive Birth Control and Racial Progress. Сборники и антологии: Sanger, Margaret, The selected papers of Margaret Sanger, Volume 1: The Woman Rebel, 1900—1928, Esther Katz, Cathy Moran Hajo, Peter Engelman (Eds.), University of Illinois Press, 2003; Sanger, Margaret, The selected papers of Margaret Sanger, Volume 2: Birth Control Comes of Age, 1928—1939, Esther Katz, Cathy Moran Hajo, Peter Engelman (Eds.), University of Illinois Press, 2007; Sanger, Margaret, The selected papers of Margaret Sanger, Volume 3: The Politics of Planned Parenthood, 1939—1966, Esther Katz, Cathy Moran Hajo, Peter Engelman (Eds.), University of Illinois Press, 2010; Работы Margaret Sanger в проекте «Гутенберг»; The Margaret Sanger Papers at Smith College; The Margaret Sanger Papers Project at New York University; McElderry, Michael J. Margaret Sanger: A Register of Her Papers in the Library of Congress(недоступная ссылка — история). Manuscript Division, Library of Congress (1976). Проверено 30 марта 2009. Архивировано из первоисточника 3 апреля 2005; Correspondence between Sanger and McCormick, from The Pill documentary movie; supplementary material, PBS, American Experience (producers). online. Библиография: Baker, Jeah H. (2011), Margaret Sanger: A Life of Passion, Macmillan; Buchanan, Paul D. (2009), American Women’s Rights Movement: A Chronology of Events and of Opportunities from 1600 to 2008, Branden Books; Chesler Ellen Woman of valor: Margaret Sanger and the birth control movement in America. — New York: Simon Schuster, 1992. — ISBN 0-671-60088-5; Coates, Patricia Walsh (2008), Margaret Sanger and the origin of the birth control movement, 1910—1930: the concept of women’s sexual autonomy, Edwin Mellen Press, 2008; Cohen, Warren I. (2009), Profiles in humanity: the battle for peace, freedom, equality, and human rights, Rowman & Littlefield; Coigney, Virginia (1969), Margaret Sanger: rebel with a cause, Doubleday; Cox Vicki Margaret Sanger: Rebel For Women's Rights. — Chelsea House Publications, 2004. — ISBN 0791080307; Engelman, Peter C. (2011), A History of the Birth Control Movement in America, ABC-CLIO, ISBN 978-0-313-36509-6; Franks, Angela (2005), Margaret Sanger’s eugenic legacy: the control of female fertility, McFarland; Gordon Linda Woman's Body, Woman's Right:A Social History of Birth Control in America. — New York: Grossman Publishers, 1976; Gray Madeline Margaret Sanger: A Biography of the Champion of Birth Control. — New York City, NY: Richard Marek Publishers, 1979. — ISBN 0-399-90019-5; Hajo, Cathy Moran (2010), Birth Control on Main Street: Organizing Clinics in the United States, 1916—1939, University of Illinois Press ISBN 978-0-252-03536-4; Kennedy David Birth Control in America: The Career of Margaret Sanger. — Yale University Press, 1970; Lader, Lawrence (1955), The Margaret Sanger Story and the Fight For Birth Control, Doubleday. Reprinted in Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1975 ISBN 978-0-8371-7076-3; Lader, Lawrence and Meltzer, Milton (1969), Margaret Sanger: pioneer of birth control, Crowell; McCann, Carole Ruth (1994), Birth control politics in the United States, 1916—1945 , Cornell University Press; McCann, Carole Ruth (2010), «Women as Leaders in the Contraceptive Movement», in Gender and Women’s Leadership: A Reference Handbook, Karen O’Connor (Ed), SAGE; Rosenbaum, Judith (2010), «The Call to Action: Margaret Sanger, the Brownsville Jewish Women, and Political Activism», in Gender and Jewish History, Marion A. Kaplan, Deborah Dash Moore (Eds), Indiana University Press, 2010; Viney, Wayne; King, D. A. A history of psychology: ideas and context. — Boston: Allyn and Bacon, 2003. — ISBN 0-205-33582-9.

|

|

14 сентября родились... |

1791

Франц Бопп (Franz Bopp)

немецкий языковед, профессор Берлинского университета (1821-1864), член Прусской Академии Наук (с 1822), иностранный член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии Наук (1853). Основатель сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и сравнительного языкознания. Франц Бопп родился в Майнце, посещал гимназию в Ашаффенбурге. Познакомившись благодаря Виндишману с восточными языками, Бопп Франц увлекся санскритским языком и отправился для изучения его в Париж, где пробыл 5 лет. Уже первый труд Боппа, «Ьber das Konjugationsystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griech.-lat., pers. und german. Sprache» (Франкфурт-на-Mайне, 1816), составил эпоху в языкознании. Родство поименованных в заголовке языков было известно уже до него, но Бопп первый возвел сравнительное языкознание на высоту науки, приняв за основание для сравнения не случайное созвучие слов, но весь общий строй языка, насколько таковой проявляется во флексиях и словообразовании, и первый объяснил, «что сходство языков обозначает происхождение их от одного общего первобытного языка».Следующий труд Боппа, самый главный труд его, «Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Arm e nischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslavischen, Gotischen und Deutschen» (Берлин, 1833), составлял собственно дальнейшее развитие первого. Этим сочинением, Франц Бопп поднял сравнительную грамматику индогерманских языков на высоту, которой она никогда не достигала. Влияние Боппа не ограничилось только этой ветвью языков, но метод его был применен и ко всем другим языкам, и таким образом его справедливо можно назвать основателем сравнительного языкознания. Из последующих произведений Боппа по этому вопросу следует отметить: «Die kelt. Sprachen in ihrem Verh д ltnisse zum Sanskrit n. s. w.» (Берл., 1839); «Uber das Albanesische in seinen verwandschaftlichen Beziehungen» (Берлин, 1855); «Vergleichendes Accentuationssystem» (Берл., 1854). Заслуги Франца Боппа не ограничиваются сравнительным языкознанием. Отправившись для дальнейшего изучения санскритского языка в Лондон, он предпринял здесь издание ряда отрывков из большого индийского эпоса «Махабхарата». Этими изданиями, а также многочисленными переделками санскритской грамматики он дал удобные и общедоступные пособия для ознакомления с этим языком. Бопп с 1821 года был профессором восточной литературы и общего языкознания в Берлинском университете, с 1822 года членом Академии наук и работал без устали до 1864 г. Вследствие апоплексического удара Бопп Франц прекратил с этого года профессорскую деятельность, но дождался еще великолепного юбилейного торжества, устроенного его учениками по поводу «50-летия основания сравнительного языкознания» (в 1866 г.). Франц Бопп умер в Берлине 23 октября 1867 года.

|

|

14 сентября родились... |

1769

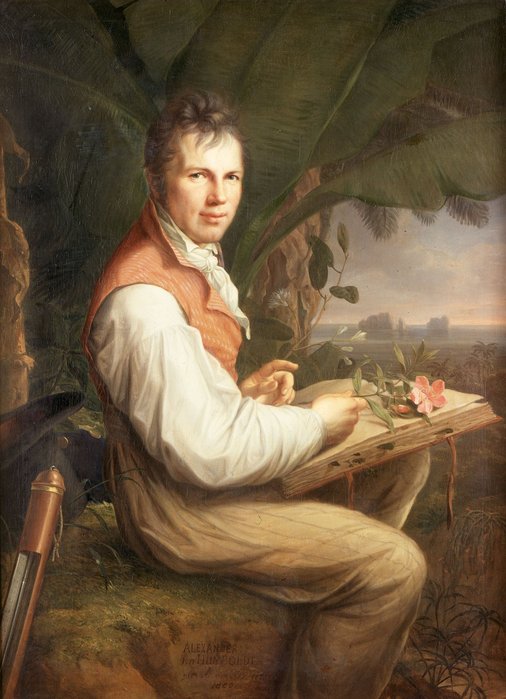

Фридрих Вильгельм Генрих Александр Фрайгерр фон Гумбольдт (немецкое имя - Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt)

немецкий учёный-энциклопедист, физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог и путешественник, младший брат учёного Вильгельма фон Гумбольдта. Основоположник географии растительности. Научные интересы Гумбольдта были необычайно разнообразны. Своей основной задачей он считал «постижение природы как целого и сбор свидетельств о взаимодействии природных сил», за широту научных интересов современники прозвали его Аристотелем XIX века. Исходя из общих принципов и применяя сравнительный метод, он создал такие научные дисциплины, как физическая география, ландшафтоведение, экологическая география растений. Уделял большое внимание изучению климата, разработал метод изотерм, составил карту их распределения и фактически дал обоснование климатологии как науки. Подробно описал континентальный и приморский климат, установил природу их различий. Благодаря исследованиям Гумбольдта были заложены научные основы геомагнетизма. Член Берлинской (1800), Прусской и Баварской академий наук. Почётный член Санкт-Петербургской академии наук (1818). Отец Гумбольдта — Александр Георг — был прусским офицером, которого за заслуги в Семилетней войне назначили камергером наследного принца. Женившись на Марии Елизавете фон Голведе, он получил двух сыновей: Вильгельма (22 июня 1767) и Александра (1769). Также его братом по матери, от её первого брака, был слабоумный Фердинанд фон Голведе (1763—1817). Крестными отцами у Александра при крещении в кафедральном соборе Берлина были: будущий король Пруссии Фридрих Вильгельм II, герцог Фердинанд фон Брауншвайг и министр Барон фон Финкенштайн. Александр и Вильгельм наслаждались замечательным домашним образованием известных учителей, и хотя Александра считали тяжёлым, не любящим учёбу ребёнком, он проявлял интерес к природе и имел художественный талант. Образование братьев Гумбольдтов находилось под большим влиянием Просвещения, Канта и Руссо. Их воспитателями были известные учёные: Кампе, Кунт, Энгель, Дом, Лёффлер. В 1785 году знакомится с Николаи, Мендельсоном. В 1787 году Гумбольдт поступил в университет Франкфурта-на-Одере, где изучал экономику и финансы. К тому же он посещал лекции по медицине, физике, математике и науке о древнем мире. С 1788 года он в Берлине, изучал греческий язык, технологию и ботанику, последнюю под руководством немецкого ботаника К.Л.Вильденова. Весною 1789 года он отправился в Гёттингенский университет, где читали лекции Гейне, Блуменбах, Кестнер, Лихтенберг, Эйхгорн. Классическая литература, история, естествознание, математика интересовали Гумбольдта в одинаковой степени. Гейне возбудил в нём охоту к археологии. Под его влиянием Гумбольдт написал своё первое, оставшееся ненапечатанным, сочинение «О тканях греков». В том же 1789 году осуществил путешествие по Германии. В Гёттингенском университете Гумбольдт оставался до 1790 года. К этому времени относится его первая геологическая работа «О рейнских базальтах» (Mineralogische Beobachtungen ьber einige Basalte am Rhein. Brunswick, 1790). В марте 1790 года он предпринял первое путешествие за пределы немецких земель в обществе своего друга Георга Форстера по Рейну, оттуда — в Англию и Францию (неделю пробыл в Париже). Эта поездка возбудила в нём страсть к путешествиям и посещению отдалённых тропических стран. После этой экскурсии он поступил в торговую академию в Гамбурге, где изучал новые языки и коммерцию, занимаясь в то же время ботаникой и минералогией. Результатом этих занятий явились несколько мелких ботанических работ, среди которых — открытие ускоряющего действия хлора на прорастание семян. Желание поближе ознакомиться с геологией увлекло Гумбольдта в 1791 году во Фрайберг, где преподавал А.Г.Вернер. В Йене под руководством Лодера он изучал анатомию. Ф. фон Цах и Й.Келлер дали ему основы астрономии и научили пользоваться научными инструментами. Он учился также в Торговой академии Бюсе. Опубликовал свои первые работы: «Минералогические наблюдения некоторых базальтов Рейна», а также статью в Химических анналах. В августе посетил Богемию. В 1792 году его учебные годы закончились и он возвратился в Берлин. Способности его теперь проявились в полном блеске. Он обладал обширными и разносторонними сведениями не только в естествознании, но и в истории, юридических науках, классической литературе, владел несколькими языками. К этому нужно прибавить полную материальную обеспеченность. В 1792 Гумбольдт получил место обер-бергмейстера в Ансбахе и Байрейте. Занятия, связанные с этою должностью, вполне гармонировали с желаниями Гумбольдта. Он ревностно принялся за новые занятия, старался поощрять и развивать горную промышленность, изучал её историю по архивным документам, возобновил заброшенные рудные копи в Гольдкронахе, устроил школу горного дела в Штебене, занимался изучением газов, скопляющихся в шахтах, и пытался изобрести безопасную лампу и дыхательную машину для употребления в тех случаях, когда в шахте скопляется много углекислоты или других вредных для дыхания газов. В 1792—1794 осуществляет многочисленные инспекционные поездки по землям Германии. Параллельно с этими практическими занятиями шли учёные исследования: статьи и заметки по геологии в различных журналах, флора тайнобрачных Фрейберга (латинское название - Florae Fribergensis Specimen, 1793), «Афоризмы из химической физиологии растений» — резюме опытов Гумбольдта по вопросам о раздражимости растительных тканей, питании и дыхании растений. К этому же периоду относятся исследования над животным электричеством, обнародованные несколько позднее под заглавием «Опыты над раздражёнными мускульными и нервными волокнами» (немецкое название - Versuche ьber die gereizte Muskel- und Nervenfaser. Berlin, 1797). Часть опытов была им произведена над собою при содействии доктора Шалдерна: объектом исследования служила спина Гумбольдта.

В этих работах уже проявились характерные черты Гумбольдта как учёного: стремление отыскать общую основу разнороднейших с виду явлений, недоверие к метафизическим принципам (в «Афоризмах…» он ещё стоит за жизненную силу, действующую вопреки законам физики; но уже в исследованиях о животном электричестве излагает вполне рациональный взгляд на жизнь, установившийся в науке только в 1830-х-1840-х годах), проницательность гения, опережающего свой век (взгляды его на электрические явления в животных тканях подтвердились 50 лет спустя в работах Дюбуа-Реймона; мнение о роли минеральных солей, как необходимого составного элемента в пище растений, утвердилось в науке только после работ Соссюра и Либиха). В это же время определилась задача его жизни — физическое мироописание; в 1796 он пишет: «Я имею в виду физику мира, но чем более чувствую её необходимость, тем яснее вижу, как шатки ещё основания для такого здания». «Физика мира» — свод целого ряда наук, из которых некоторые были вызваны к жизни самим Гумбольдтом. Наконец, стремление передать научные выводы в художественной, образной форме (плодом которого явились впоследствии «Картины природы» и «Космос») проявилось в статье «О родосском гении» (нем. Die Lebenskraft, oder der rhodische Genius) — прекрасно написанном, но довольно вычурном аллегорическом изображении «жизненной силы» (напечатано в журнале «Die Horen» Шиллера в 1795). Связи Гумбольдта с лицами высшей администрации, отношения ко двору, к наследному принцу, лично знавшему и ценившему обоих братьев Гумбольдтов, — всё это нередко заставляло его принимать участие в делах государства. В 1794 он сопровождал Гарденберга, ездившего во Франкфурт-на-Майне для переговоров с голландским и английским уполномоченными. После заключения Базельского мира Гумбольдт был послан к Моро, французскому главнокомандующему, для переговоров насчёт владений Гогенлоэ (прусское правительство боялось опустошения их французами) и исполнил поручение с полным успехом. В 1796 умерла его мать, и вместе с этим исчезло главное препятствие его планам на путешествие: мать не хотела отпускать его в далёкие страны. Тотчас по её смерти Гумбольдт вышел в отставку и, получив свою часть наследства (около 85 000 талеров), стал готовиться к путешествию. Время тогда было не совсем благоприятное для больших экспедиций. Снаряжавшаяся Директорией экспедиция вокруг света, в которой Гумбольдт хотел принять участие, была отложена вследствие финансового расстройства Франции; присоединиться к экспедиции французских учёных в Египет ему не удалось, потому что поражение французского флота при Абукире прекратило сношения Франции с Александрией. Так прошло четыре года, в течение которых Гумбольдт жил в Йене, Зальцбурге и Париже. Париж понравился ему и навсегда остался его любимым городом. Он познакомился и подружился с самыми выдающимися натуралистами и математиками того времени и приобрёл огромную популярность во французском обществе. Особенно близко сошёлся он с Эме Бонпланом, молодым ботаником, тоже мечтавшим о путешествии. Наконец в Мадриде Гумбольдту удалось получить разрешение посетить и исследовать испанские владения в Америке. Всё-таки воспользоваться разрешением оказалось довольно трудно: порт Ла-Корунья, откуда Гумбольдт и Бонплан намеревались отплыть в Америку, был блокирован английскими кораблями. Наконец сильная буря заставила английские корабли удалиться от берега, и корвет «Писарро», на котором отправлялись Гумбольдт и Бонплан, ночью 5 июня 1799 оставил Корунью и счастливо миновал английские суда. Материал для исследований представился в достаточном изобилии с первых же дней. Морские течения, морские животные и растения, фосфоресценция моря и т. п. — всё это было ещё едва затронуто наукой. Путешественники посетили прежде всего Канарские острова, где пробыли 6 дней. Здесь при виде различных растительных поясов Пика ди Тейде, являющихся один над другим по мере движения к вершине, явилась у Гумбольдта мысль о связи растительности с климатом, положенная им в основу ботанической географии. К концу плавания эпидемия, вспыхнувшая на корабле, заставила их высадиться раньше, чем они предполагали: в Кумане, на берегу Венесуэлы, 16 июля 1799. Богатство и разнообразие тропической природы поразило их. Из Куманы (он находился там 7 августа 1799) они предприняли ряд экскурсий в соседние местности, а затем отправились в Каракас, где пробыли два месяца, отсюда — в Апуре, на одноимённой реке, по которой хотели спуститься в Ориноко, подняться к её верховью и убедиться, точно ли система Ориноко соединяется с системой Амазонки. В Апуре путешественники наняли пирогу с пятью индейцами и отправились дальше водою. Убедившись в соединении речных систем Ориноко и Амазонки посредством протока Кассиквиаре, Гумбольдт и Бонплан спустились по Ориноко до Ангостуры (ныне Сьюдад-Боливар), главного города Гвианы (ныне в составе Венесуэлы). Гумбольдт писал Вильденову: «В течение четырёх месяцев мы ночевали в лесах, окружённые крокодилами, боа и тиграми (которые здесь нападают даже на лодки), питаясь только рисом, муравьями, маниоком, пизангом, водой Ориноко и изредка обезьянами… В Гвиане, где приходится ходить с закрытой головой и руками вследствие множества москитов, переполняющих воздух, почти невозможно писать при дневном свете. Поэтому все наши работы приходилось производить при огне, в индейской хижине, куда не проникает солнечный луч». Из Ангостуры путешественники отправились в Гавану, где пробыли несколько месяцев, изучая природу и политическое состояние Антильских островов; отсюда переправились в Бразилию и, посвятив довольно долгое время изучению плато Санта-Фе, отправились в Кито через проход Квиндиу в Кордильерах. Это был утомительный и опасный переход: пешком, по узким ущельям, под проливным дождём, без обуви, которая быстро износилась и развалилась. Как бы то ни было, в январе 1802 путешественники достигли Кито. В этой части Америки они оставались около года, изучая со всевозможных точек зрения её богатую природу. Гумбольдт поднимался на вулканы Пичинчу, Котопахи, Антизану и другие и на Чимборасо (6 310 м — мировой рекорд для того времени). Из Южной Америки путешественники отправились в Мексику, где провели около года. Гумбольдт определял географическое положение различных пунктов, изучал деятельность вулканов — в том числе знаменитого Хорульо, образовавшегося в 1755, — произвёл множество барометрических измерений, исследовал пирамиды и храмы древних обитателей Мексики — ацтеков и толтеков, изучал историю и политическое состояние страны. Он первым издал в 1810 году ацтекский рукописный Кодекс Теллериано-Ременсис. Наконец, 9 июля 1804, после почти пятилетнего пребывания в Америке, Гумбольдт и Бонплан отплыли в Европу и 3 августа того же года высадились в Бордо. Результаты их путешествия были громадны. До Гумбольдта только один пункт внутри Южной Америки — Кито — был точно определён астрономически; геологическое строение её было вовсе неизвестно. Гумбольдт определил широту и долготу многих пунктов, произвёл около 700 гипсометрических измерений, то есть уяснил орографию местности, исследовал её геологию, собрал массу данных о климате страны и указал её отличительные черты. Учёные собрали огромные ботанические и зоологические коллекции — одних растений около 4 000 видов, в том числе 1 800 новых для науки. Было доказано соединение систем Амазонки и Ориноко; определено направление некоторых горных цепей и открыты новые (например, Анды Паримы); уяснено в общих чертах распределение гор и низменностей; нанесено на карту морское течение вдоль западных берегов Америки, названное «Гумбольдтовым». Не были оставлены без внимания и этнография, история, языки, политическое состояние посещённых стран: по всем этим предметам собрана масса материала, разработанного впоследствии частью самим Гумбольдтом, частью его сотрудниками. Словом, путешествие Гумбольдта и Бонплана по справедливости называют вторым — научным — открытием Америки. Для обработки и издания результатов американского путешествия Гумбольдт остался в Париже. Первый том гигантского труда «Путешествие в равноденственные области Нового Света в 1799—1804 годах» (фр. Voyage aux regions йquinoxiales du Nouveau Continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 par Alexander Humboldt et Aimй Bonpland / red. A. de Humboldt. - Grand edition. – Paris: Schoell Dufor, Mare et Gide) вышел в 1807, тридцатый и последний — в 1833. Издание содержало 1425 таблиц, частью раскрашенных, и стоило в то время 2553 талера. Большую часть работы составляют сделанные преимущественно Бонпланом описания растений (16 томов), астрономо-геодезические и картографические материалы (5 томов), другую часть — зоология и сравнительная анатомия, описание путешествия и другое. Сотрудниками Гумбольдта были Ольтманс (астрономические вычисления), Бонплан и Кунт (описание растений), Кювье, Валансьенн и Латрейль (зоология), Клапрот и Вокелен (минералогия), фон Бух (окаменелости). Самому Гумбольдту принадлежит описание путешествия (французское название - Relation historique, 3 т. in 4°), общая картина природы, климата, геологического строения, жизни и памятников диких страны (французское название - Vues des Cordillиres, атлас и текст); трактат о географическом распределении растений (французское название - Essai sur la gйographie des plantes); сборник исследований по геологии и сравнительной анатомии (2 тома) и трактаты о политическом состоянии испанских колоний (французское название - Essai polit sur la Nouvelle Espagne, 2 тома с 20 картами). Кроме этих трудов более или менее специального характера, Гумбольдт издал в 1808 «Картины природы» (немецкое название - Ansichten der Natur) — ряд картин тропической природы, нарисованных с удивительным мастерством. «Космос» превосходит глубиной и разнообразием, но далеко уступает «Картинам природы» по живости и свежести изображения. В следующем, 1805 году Гумбольдт съездил в Италию к брату, которому передал материалы для изучения американских наречий, побывал в Неаполе, чтобы посмотреть на извержение Везувия, случившееся в том году, а оттуда отправился в Берлин; здесь он прожил 1806—1807 годы, занимался магнитными наблюдениями, писал «Картины природы» и, кажется, не особенно сокрушался политическими невзгодами своей родины. Космополитическая закваска была в нём слишком сильна. В 1808 году ему пришлось, однако, бросить научные занятия, чтобы сопровождать в Париж принца Вильгельма Прусского, который ездил туда для переговоров с Наполеоном. Гумбольдт, пользовавшийся большим значением в высшем парижском обществе, должен был подготовить почву для соглашения, что и исполнил с успехом. После этого он прожил во Франции почти 20 лет (1809—1827). Париж в то время блистал таким созвездием учёных, каким не мог похвалиться ни один город в Европе. Тут действовали Кювье, Лаплас, Гей-Люссак, Араго, Био, Броньяр и другие. С Гей-Люссаком Гумбольдт работал над химическим составом воздуха, с Био — над земным магнетизмом, с Сент-Илером — над дыханием рыб. Простота и свобода отношений, общительность и отсутствие мелкой зависти были ему по душе. Гумбольдт вёл в Париже такую трудовую жизнь, что для сна оставлял едва 4—5 часов в сутки. Такой деятельный образ жизни он вёл до самой смерти и, что всего удивительнее, оставался всегда здоровым и сильным физически и умственно. Огромное значение, которым пользовался Гумбольдт в учёном кругу Парижа, заставляло стремиться к нему всех приезжавших в Париж учёных, тем более что он щедро расточал в пользу других своё влияние и деньги. Когда Агассис по недостатку средств должен был прекратить занятия в Париже, Гумбольдт самым деликатным образом заставил его принять денежную помощь; когда Либих, ещё неизвестный, начинающий учёный, прочёл в Париже одну из своих первых работ, Гумбольдт немедленно познакомился с ним и оказал ему деятельную поддержку. Ещё в Америке Гумбольдт мечтал о путешествии в Азию и теперь деятельно готовился к нему, изучая, между прочим, персидский язык у Сильвестра де Саси. В 1811 году русский канцлер граф Румянцев предложил ему присоединиться к посольству, которое Император Александр I отправлял в Кашгар и Тибет. Но события наступившего 1812-го и последующих годов поглотили внимание русского правительства, и экспедиция не состоялась. В 1818 году Гумбольдт был в Ахене на конгрессе, но хлопотал лишь об азиатском путешествии. Всё своё состояние он истратил на американскую экспедицию и издание её результатов, так что теперь мог путешествовать только на казённый счёт; но и на этот раз путешествие не состоялось, и Гумбольдт вернулся в Париж. В 1822 году он ездил в Италию, посетил Везувий и исследовал изменения, происшедшие в нём между извержениями 1807 и 1822 годов. Фридрих-Вильгельм III был лично расположен к Гумбольдту, дорожил его обществом. В 1826 году он пригласил своего учёного друга переселиться поближе. Гумбольдт, скрепя сердце, переселился в «туманный Берлин». С этого времени он жил главным образом в Берлине, часто бывал при дворе, сопровождал короля в поездках по Европе и, хотя не играл официальной роли, но по возможности старался противодействовать реакции, приверженцы которой называли Гумбольдта «придворным революционером».В первый же год своей жизни в Берлине он прочёл ряд лекций «О физическом мироописании» — первый набросок «Космоса». Лекции привлекли массу слушателей. В двадцатых годах XIX столетия наука только ещё начинала спускаться со своих высот в сферу обыденной жизни, и лекции Гумбольдта были в своём роде неожиданным и поразительным явлением. Они знаменуют собою торжество нового направления в духовной жизни Европы — направления, характеризующего XIX столетие и состоящего в сближении науки с жизнью. В то же время они были первым очерком новой науки — физического мироописания. По окончании лекций (1828) особо назначенный комитет поднёс Гумбольдту медаль с изображением солнца и надписью: Illustrans lotum radiis splendentibus orbem (латинское название - Озаряющий весь мир яркими лучами). Русский министр финансов граф Канкрин начал переписку с Гумбольдтом по поводу платиновой монеты, которую наше правительство намеревалось чеканить, и вскоре Гумбольдт получил предложение от императора Николая I предпринять путешествие на Восток «в интересах науки и страны».12 апреля 1829 Гумбольдт оставил Берлин со своими спутниками, Густавом Розе и Кристианом Готфридом Эренбергом, и 1 мая прибыл в Санкт-Петербург. Ещё в Берлине Гумбольдт получил вексель на 1 200 червонцев, а в Санкт-Петербурге — ещё 20 000 рублей. Всюду были заранее подготовлены экипажи, квартиры, лошади; в проводники Гумбольдту был назначен чиновник горного ведомства Меншенин, владевший немецким и французским языками; в опасных местах на азиатской границе путешественников должен был сопровождать конвой. Из Санкт-Петербурга Гумбольдт отправился через Москву и Владимир в Нижний Новгород; из Нижнего — по Волге в Казань; оттуда в Екатеринбург и Пермь. Здесь, собственно, и начиналось настоящее путешествие. В течение нескольких недель путешественники разъезжали по Нижнему и Среднему Уралу, исследовали его геологию, посетили главнейшие заводы — Невьянск, Верхотурье и другие, — осмотрели разработки железа, золота, платины, малахита. Гумбольдт не мог не обратить внимания на жалкое положение крепостных и безобразное состояние промышленности, но говорить об этом было неудобно, что он и обещал Канкрину. Осмотрев уральские заводы, путешественники направились в Тобольск, а оттуда через Барнаул, Семипалатинск и Омск в Миасс. Путешественники собрали богатые зоологические и ботанические коллекции. Из Миасса Гумбольдт предпринял несколько экскурсий в Златоуст, Кичимск и другие местности; затем — в Орск, Оренбург, далее в Астрахань. Оттуда путешественники совершили небольшую поездку по Каспийскому морю; затем отправились обратно в Санкт-Петербург, куда прибыли 13 ноября 1829. Экспедиция эта, несмотря на скоротечность, дала хорошие результаты. Итогом её стал трёхтомный труд «Центральная Азия» (французское название - Asie Centrale, 1843). По возвращении из русского путешествия Гумбольдт отправился в Париж, частью для обработки результатов, частью с политической целью: приветствовать новую французскую династию. В Париже он жил с 1830 по 1832, постоянно бывая при дворе и посылая в Берлин отчёты о политических делах. Популярность его среди французских учёных достигла апогея. В 1832 Гумбольдт снова перебрался в Берлин. Время его делилось между научными трудами, обработкой «Космоса» и придворными отношениями. По смерти короля Фридриха-Вильгельма III (1840) новый король Фридрих-Вильгельм IV сохранил с ним наилучшие отношения, хотя его причудливый, странный характер и политика причиняли много досады Гумбольдту. Научно-популярная сторона деятельности Гумбольдта увенчалась, наконец, давно задуманным «Космосом». Мысль об этом произведении появилась у него ещё в 1796, но только в 1845 вышел первый том «Космоса» — «Космос: план описания физического мира» (нем. Kosmos: Entwurf einer physischen Weltbeschreibung). В предисловии Гумбольдт говорит: «На склоне деятельной жизни я передаю немецкой публике сочинение, план которого почти полстолетия носился в моей душе». «Космос» представляет свод знаний первой половины XIX столетия, составленный специалистом почти во всех областях знания. Разумеется, эта книга во многих частях устарела; но как картина знаний в известную эпоху она навсегда останется драгоценным памятником. Второй том её вышел в 1847; 3-й в 1852; 4-й в 1857; 5-й остался неоконченным. Книга была переведена на все европейские языки и вызвала целую литературу подражаний и комментариев. С появлением «Космоса» слава Гумбольдта достигла кульминационного пункта. Награды и отличия сыпались на него со стороны правительств и учёных обществ. Необыкновенная деятельность и умственное напряжение, казалось, должны были ослабить его физические и духовные силы. Но природа сделала для него исключение. В последние годы жизни, приближаясь к девяностолетнему возрасту, он вёл такой же деятельный образ жизни, как в молодости. Получая до 2 000 писем в год, Гумбольдт по большей части отвечал на них немедленно. Он работал, принимал посетителей, сам посещал других и, возвращаясь поздно домой, работал до 3-4 часов ночи. Гумбольдт был среднего роста, с маленькими изящными руками и ногами. Огромный лоб, живые, быстрые голубые глаза, улыбка, то благодушная, то саркастическая, придавали его лицу выражение мудрости и добродушного лукавства. Талантливый человек приводил его в восторг; он умел заставить всякого разговориться и чувствовать себя как дома. Беседа его, увлекательная, живая, пересыпанная шутками, остротами, сарказмами, походила на фейерверк. Он владел несколькими языками, свободно говорил по-английски, испански, французски…Одной из причин его огромной популярности была щедрость и бескорыстная любовь к науке, заставлявшая его всеми силами выдвигать и поощрять молодые таланты. Несмотря на свое высокое положение, он не оставил никакого состояния. Любезный и уступчивый в мелочах, Гумбольдт, однако, не проходил молчанием того, что его возмущало; заступался за людей, несправедливо подозреваемых в неблагонамеренности, и нередко упрекал короля за реакционную политику — в довольно резких выражениях. Этот независимый образ мыслей навлёк на него ненависть господствовавшей партии. Он держался при дворе только благодаря личному расположению короля. К недовольству общим положением дел присоединялось чувство одиночества, так как друзья и сверстники Гумбольдта умирали один за другим. Давно уже не было в живых Гете, Вильгельма Гумбольдта. В 1853 скончался Л. фон Бух, с которым Гумбольдта связывала 63-летняя дружба; за ним последовал лучший из его парижских друзей, Ф.Араго. В 1857 заболел король; в 1858 скончался последний из старых друзей Гумбольдта — Варнгаген фон Энзе, — и Гумбольдт стоял одинокий, в ореоле своей славы, усталый и грустный. В конце апреля 1859 он простудился и слёг. Смерть приближалась быстро, но без сильных страданий. Сознание сохранилось до последнего дня: он скончался в Берлине 6 мая 1859 года.

5 марок 1967 г. — памятная монета ФРГ, посвящённая братьям Александру и Вильгельму Гумбольдтам. Многочисленные работы Гумбольдта, представляющие целую энциклопедию естествознания, связаны идеей физического мироописания. Исследования химического состава воздуха привели Гумбольдта и Гей-Люссака к следующим результатам: 1) состав атмосферы остаётся вообще постоянным; 2) содержание кислорода в воздухе — 21 %; 3) воздух не содержит значительной примеси водорода. Это было первое точное исследование атмосферы. Температура воздуха вызвала целый ряд исследований Гумбольдта. Распределение тепла на земной поверхности представляет крайне сложное, запутанное явление. Прежде чем открывать его причины, нужно знать самые факты, то есть иметь картину распределения тепла на земном шаре. Гумбольдт исполнил эту задачу, установив изотермы, после основополагающих работ в этой области Акосты. Работа об изотермах послужила основанием сравнительной климатологии. Учёный мир встретил работу Гумбольдта с величайшим сочувствием; всюду принялись собирать данные для пополнения и исправления изотерм. В первой его монографии об этом предмете (1817) мы находим только 57 мест с определённой годовой температурой, в «Центральной Азии» (1841) число их достигает уже 311, в «Мелких сочинениях» (1853) — 306. Гумбольдту принадлежит также ряд капитальных исследований о климате южного полушария, о понижении температуры в верхних слоях воздуха, о влиянии моря на температуру нижних слоев воздуха, о границах вечного снега в различных странах и др. Он уяснил понятия о морском и континентальном климатах; показал причины, смягчающие климат в северном полушарии, и, приложив свои выводы к Европе и Азии, дал картины их климатов, определил их различие и причины, от которых оно зависит.

Памятник Гумбольдту на Унтер-ден-Линден в Берлине. Скульптор Рейнгольд Бегас. 1883. Влажность и давление воздуха также много занимали его. Он, например, показал причины суточных колебаний барометра в тропических странах и т. д. До Гумбольдта ботанической географии как науки не существовало, хотя и были отрывочные указания в сочинениях Линнея, Гмелина и др. В основу ботанической географии Гумбольдт положил климатический принцип; указал аналогию между постепенным изменением растительности от экватора к полюсу и от подошвы гор к вершине; охарактеризовал растительные пояса, чередующиеся по мере подъёма на вершину горы или при переходе от экватора в северные широты; дал первую попытку разделения земного шара на ботанические области и многое другое. Труды Декандоля, Гризебаха, Энглера и других превратили набросок Гумбольдта в обширнейшую науку. Тем не менее за Гумбольдтом навсегда останется слава основателя ботанической географии. Исследования Гумбольдта в зоологии не имеют такого значения, как его ботанические работы. Из Америки им и Бонпланом было привезено много видов; Гумбольдт сообщил немало сведений о жизни различных животных, дал превосходную монографию кондора, очерк вертикального и горизонтального распространения животных в тропической Америке и другое. По анатомии и физиологии животных ему принадлежат исследования над строением горла птиц и обезьян-ревунов. Вместе с Гей-Люссаком он изучил устройство электрического органа у рыб; с Провансалем — дыхание рыб и крокодилов. В области геологии Гумбольдт был одним из главных двигателей плутонической теории, развитой, главным образом, Л. фон Бухом. Гумбольдт не высказывался за неё вполне резко и определённо; но в значительной степени разработал фактический материал, на котором она построена. Он указал на широкое распространение вулканических явлений, связь между отдалёнными и разбросанными вулканами, особенности в их географическом распределении, говорящие в пользу теории Буха; определил полосу землетрясений в Азии; классифицировал землетрясения, сведя их к трём различным типам. Гумбольдт — один из главных столпов учения, долгое время господствовавшего в науке. Собственно к физике Земли относятся его исследования над земным магнетизмом. Он первый фактически доказал, что напряжённость земного магнетизма изменяется в различных широтах, уменьшаясь от полюсов к экватору. Ему же принадлежит открытие внезапных возмущений магнитной стрелки (магнитные бури) и других частностей. Большое значение для науки имели магнитные обсерватории, устроенные по мысли Гумбольдта английским, русским и американским правительствами. Классические труды Гумбольдта по географии Азии впервые уяснили в общих чертах её орографию, климатологию и послужили основой дальнейших исследований. В этой науке он занимает важное место наряду с Риттером: они своими трудами создали истинно научное землеописание. Исследования Гумбольдта морских течений можно считать началом новой отрасли знаний, разросшейся в обширную науку после работ Мори. Гумбольдт издал огромный пятитомный труд по истории географии. Там были изложены причины, подготовившие открытие Америки, постепенный ход открытий в XV и XVI веках. Человеку посвящено было также немало труда со стороны Гумбольдта: данные о политическом состоянии испанских колоний, о древней цивилизации ацтеков, общие выводы о связи природы и человека, о влиянии природы на цивилизацию, странствования племён и т. п. — находятся в различных томах его американского путешествия, равно как и в книгах, посвящённых Азии. Первым ввёл в науку понятие «сферы жизни» (лебенссфера), то есть всё живое на планете, ставшее позднее известным в переводе эквивалентом — биосфера. Одним из первых (после Бюффона, Ламмарка) выделил Жизнь как ещё один всепланетный феномен, наряду с лито-, атмо-, и гидросферой. Великий натуралист внёс в науку массу фактов, ввёл в обращение целый поток мыслей, впоследствии развитых другими и вошедших в наше миросозерцание. Изобрёл первую в мировой практике (англичанин Дэви сделал то же, но позднее) рудничную лампу. Организовал первую в Европе (а вероятно, и в мире) школу для неграмотных горняков, в которой сам же и преподавал.

Бюст Гумбольдта перед Американским музеем естественной истории в Нью-Йорке. Скульптор Густав Германн Блезер (немецкое имя - Gustav Hermann Blaeser)

Бюст Гумбольдта на территории Гаванского университета, Куба. Названы в честь и память Гумбольдта на географических картах: В Северной Америке есть горы Гумбольдта (с двумя хребтами — Западным Гумбольдта и Восточным Гумбольдта) с реками Гумбольдта и Малой Гумбольдта и единственным в США Национальным лесом Гумбольдта-Тойабе (Humboldt-Toiyabe National Forest); низина Гумбольдта с сухим озером Гумбольдта и солёное болото Гумбольдта — всё в штате Невада; пик Гумбольдта на хребте Сангре де Кристо на севере штата Колорадо. В США имя Гумбольдта носят: округ, с городом Гумбольдт Хилл (40°4356N 124°1212W), при заливе Гумбольдта, а также 2 природных парка Гумбольдт Лагунз и Гумбольдт Редвудз — на севере Калифорнии; округ с городом Гумбольдт (42°4325N 94°1317W) — в штате Айова; округ и отдельно город Гумбольдт в штате Невада; ещё 8 городов — в штатах Аризона, Иллинойс, Канзас, Миннесота, Небраска, Южная Дакота, Теннесси и Висконсин; 2 городских поселения (англ. Township) — в штатах Мичиган и Миннесота; район Гумбольдт-парк в Чикаго. Хребет Гумбольдта в Антарктике; Ледник Гумбольдта; Течение Гумбольдта в Тихом океане; Хребет Гумбольдта в Азии; Горы Гумбольдта в Китае, Австралии, Новой Гвинее, Новой Зеландии; Пояс растительности в Андах назывался «Гумбольдтовым царством»; Город Гумбольдт в провинции Саскачеван в Канаде; Пик Гумбольдта в Венесуэле; Национальный парк имени Александра Гумбольдта на Кубе; Национальный лес в Перу; гора Гумбольдта в южной части Северного Урала, в осевой полосе Уральских гор, западнее массива Денежкин Камень (60°2300 северной широты 59°1200 восточной долготы (G) (O), абсолютная высота 1 410 м). В животном царстве: Дельфин Гумбольдта (Inia geoffrensis humboldtiana) — оринокская популяция амазонского дельфина; Кальмар Гумбольдта (Dosidicus gigas); Большеухий кожан Гумбольдта (Histiotus humboldti); Шерстистая обезьяна Гумбольдта (Lagothrix lagotricha); Пингвин Гумбольдта (Spheniscus humboldti); Прилипала Гумбольдта (Catostomus occidentalis humboldtianus); Саймири Гумбольдта (Saimiri sciureus cassiquiarensis); Свинорылый скунс Гумбольдта (Conepatus humboldtii); Чёрноголовый уакари Гумбольдта (Cacajao melanocephalus). В растительном царстве: Роды; Гумбольдтара (ЧHumboldtara J.M.H.Shaw) (семейство Орхидные); Гумбольдтия (Humboldtia Ruiz & Pav.) (семейство Орхидные); Гумбольдтия (Humboldtia Vahl) (семейство Бобовые); Гумбольдтиелла (Humboldtiella Harms) (семейство Бобовые); ВидыAchyrophorus humboldtii Sch.Bip; Acineta humboldtii Lindl; Acourtia humboldtii (Less.) B.L.Turner; Aegiphila humboldtii Schauer; Агава Гумбольдтова (Agave humboldtiana Jacobi); Полевица Гумбольдтова (Agrostis humboldtiana Trin.); Amyris humboldtii Krug & Urb; Аннона Гумбольдтова (Annona humboldtiana H.B.K.); Аннона Гумбольдта (Annona humboldtii Dunal); Anthericum humboldtii Hemsl; Араукария гумбольдтовская (Araucaria humboldtensis J.Buchholz); Aristida humboldtiana Trin. & Rupr; Астрагал Гумбольдта (Astragalus humboldtii A.Gray); Attalea humboldtiana Spruce; Basanacantha humboldtiana Hook.f; Бегония Гумбольдтова (Begonia humboldtiana Gibbs); Буддлея Гумбольдтова (Buddleja humboldtiana Roem. & Schult.); Каладиум Гумбольдта (Caladium humboldtii Schott); Вейник Гумбольдтов (Calamagrostis humboldtiana Steud.); Calamus humboldtianus Becc; Campanea humboldtii Hanst; Camphora humboldtii Lukman; Осока Гумбольдтова (Carex humboldtiana Steud.); Ceanothus Ч humboldtnsis Roof; Cecropia humboldtiana Klotzsch; Цереус Гумбольдтов (Cereus humboldtianus Backeb.); Цереус Гумбольдта (Cereus humboldtii DC.); Цеструм Гумбольдта (Cestrum humboldtii Francey); Chloris humboldtiana Steud; Хинное дерево Гумбольдтово (Cinchona humboldtiana Lamb.); Клеома Гумбольдта (Cleome humboldtii DC.); Coccoloba humboldtii Meisn; Вьюнок Гумбольдтов (Convolvulus humboldtianus Roem. & Schult.); Crudia humboldtiana Stergios; Cymopterus humboldtnsis M.E.Jones; Cynanchum humboldtianum Schult; Cynometra humboldtiana Stergios; Cyperus humboldtianus Schult; Dalea humboldtiana Velarde; Daphnopsis humboldtii Meisn;. Didymocarpus humboldtiana Gardner; Doliocarpus humboldtianus Aymard; Elaeodendron humboldtianum Guillaumin; Шерстестебельник Гумбольдта (Eriocaulon humboldtii Kunth); Espostoa humboldtiana Backeb; Посконник Гумбольдта (Eupatorium humboldtii Hieron.); Голушка Гумбольдта (Eutrema humboldtii Spreng.); Фрёлихия Гумбольдта (Froelichia humboldtiana Seub.); Фуркрея Гумбольдта (Furcraea humboldtiana Trel.); Галинзога Гумбольдта (Galinsoga humboldtii Hieron.); Galphimia humboldtiana Bartl;. Герань Гумбольдта (Geranium humboldtii Spreng.); Гордония Гумбольдта (Gordonia humboldtii H.Keng); Guettarda humboldtnsis Guillaumin; Helipterum humboldtianum DC; Гибискус Гумбольдта (Hibiscus humboldtii Schrank ex Colla); Hymenophyllum humboldtianum E.Fourn; Зверобой Гумбольдтов (Hypericum humboldtianum Steud.); Падуб Гумбольдтов (Ilex humboldtiana Bonpl. ex Miers); Индигофера Гумбольдтова (Indigofera humboldtiana Spreng.); Ирис Гумбольдтов (Iris humboldtiana Eastw.); Isertia humboldtiana K.Schum. & Krause; Карвинския Гумбольдтова (Karwinskia humboldtiana Zucc.); Клоповник Гумбольдта (Lepidium humboldtii DC.); Лилия Гумбольдта (Lilium humboldtii Roezl & Leichtlin ex Duch.); Limnanthemum humboldtianum Griseb; Lipocarpha humboldtiana Nees; Litsea humboldtiana Guillaumin; Томат Гумбольдта (Lycopersicum humboldtii Dunal); Lyperanthus humboldtianus Guillaumin; Machaerium humboldtianum Vogel; Macrocnemum humboldtianum Wedd; Маммиллярия Гумбольдта (Mammillaria humboldtii Ehrenb.); Melochia humboldtiana Steyerm; Metrosideros humboldtianus Guillaumin; Micropholis humboldtiana (Roem. & Schult.) T.D.Penn; Mitracarpus humboldtianus Cham. & Schltdl; Mollinedia humboldtiana Aymard; Monochaetum humboldtianum Walp; Myrcia humboldtiana DC; Nasa humboldtiana (Urb. & Gilg) Weigend; Немуарон Гумбольдта (Nemuaron humboldtii Baill.); Oncidium humboldtii Schltr; Oncotheca humboldtiana (Guillaumin) Morat & Veillon; Onoseris humboldtiana Ferreyra; Oreopanax humboldtiana Decne. & Planch. Ovidia humboldtii Meisn; Oyedaea humboldtiana Benth. & Hook.f; Paepalanthus humboldtii Kunth; Pancheria humboldtiana Guillaumin; Paspalum humboldtianum Flьggй; Пеннисетум Гумбольдтов (Pennisetum humboldtianum Hemsl.); Perezia humboldtii A.Gray; Phragmipedium humboldtii (Warsz. ex Rchb.f.) J.T.Atwood & Dressler;Phytelephas humboldtiana Gaudich; Пилокарпус Гумбольдта (Pilocarpus humboldtii Spreng.); Pleurothallis humboldtiana Luer; Психотрия Гумбольдтова (Psychotria humboldtiana Mьll.Arg.); Дуб Гумбольдта (Quercus humboldtii Bonpl.); Rhodanthe humboldtiana (Gaudich.) Paul G.Wilson; Руеллия Гумбольдтова (Ruellia humboldtiana Klotzsch ex Nees); Ива Гумбольдтова (Salix humboldtiana Willd.); Saurauja humboldtiana Buscal; Шомбургкия Гумбольдта (Schomburgkia humboldtii Rchb.f.); Шоция гумбольдтиовидная (Schotia humboldtioides Oliv.); Sciadophyllum humboldtianum Decne. & Planch. ex Seem; Scubulon humboldtii Raf; Крестовник гумбольдтовский (Senecio humboldtianus DC.); Сифокампилус гумбольдтовский (Siphocampylus humboldtianus A.DC.); Паслён Гумбольдта (Solanum humboldtii Dunal); Шпигелия Гумбольдтова (Spigelia humboldtiana Cham. & Schltdl.); Спирея Гумбольдта (Spiraea humboldtii Spae); Statice humboldtii Bolle; Stelis humboldtiana Luer & Hirtz; Stemonacanthus humboldtianus Nees; Стенандриум Гумбольдтов (Stenandrium humboldtianum Nees); Шварция Гумбольдтова (Swartzia humboldtiana Cuello); Thevetia humboldtii R.H.Schomb; Тилляндсия Гумбольдта (Tillandsia humboldtii Baker); Клевер Гумбольдтов (Trifolium humboldtianum A.Braun & Asch.); Пузырчатка Гумбольдта (Utricularia humboldtii R.H.Schomb.); Вакциниум Гумбольдта (Vaccinium humboldtii Klotzsch); Валериана Гумбольдтова (Valeriana humboldtiana Eastw.); Валериана Гумбольдта (Valeriana humboldtii Hook. & Arn.); Фиалка Гумбольдта (Viola humboldtii Triana & Planch.). Другие названия: Фонд Александра фон Гумбольдта (немецкое название - Alexander von Humboldt-Stiftung), государственный немецкий фонд, поддерживающий научные исследования; Немецкий парусный корабль «Александр фон Гумбольдт»; Немецкое исследовательское судно «Александр фон Гумбольдт»; Немецкий круизный лайнер «Александр фон Гумбольдт»; Университет Гумбольдта в Берлине; Международная немецкая школа имени Гумбольдта в Монреале, Канада; Институт тропической медицины имени Гумбольдта в Университете Кайетано Эредиа в Лиме, Перу; Университет имени Гумбольдта в городе Арката, штат Калифорния, США; Высшая школа имени Гумбольдта в Сент-Поле, штат Миннесота, США; Первый национальный монумент, воздвигнутый в Венесуэле, посвящён Гумбольдту (испанское название - Monumento Nacional Alejandro de Humboldt, Caripe); Море Гумбольдта на Луне; Астероид 54 Александра; Минерал гумбольдтин (итальянское название - Humboldtine), природный двуводный оксалат железа; В филателии: Почтовая марка Западного Берлина; Почтовая марка СССР, 1959 год. Во время своего путешествия по Уралу Гумбольдт предложил уменьшить обводнённость золотоносных шахт путём осушения озера Шарташ под Екатеринбургом. Авторитет Гумбольдта был столь велик, что его предложение было принято, несмотря на протесты местных горных специалистов. Уровень воды в озере был существенно понижен, озеро почти исчезло, но вода в шахтах осталась на прежнем уровне. К счастью для горожан, после прекращения спуска воды озеро восстановилось. В 1829 году Гумбольдт, возвращаясь из своей поездки по России, ненадолго заехал в Москву. Вот как А.И.Герцен описывает в «Былом и думах» визит Гумбольдта в Московский университет: «Гумбольдт, возвращаясь с Урала, был встречен в Москве в торжественном заседании общества естествоиспытателей при университете, членами которого были разные сенаторы, губернаторы, — вообще люди, не занимавшиеся ни естественными, ни неестественными науками. Слава Гумбольдта, тайного советника его прусского величества, которому государь император изволил дать Анну и приказал не брать с него денег за материал и диплом, дошла и до них. Они решились не ударить себя лицом в грязь перед человеком, который был на Шимборазо и жил в Сан-Суси. Мы до сих пор смотрим на европейцев и Европу в том роде, как провинциалы смотрят на столичных жителей, — с подобострастием и чувством собственной вины, принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая. Дело в том, что мы были застращены и не оправились от насмешек Петра I, от оскорблений Бирона, от высокомерия служебных немцев и воспитателей-французов. …Приём Гумбольдта в Москве и в университете было дело нешуточное. Генерал-губернатор, разные вое- и градоначальники, сенат — всё явилось: лента через плечо, в полном мундире, профессора воинственно при шпагах и с трехугольными шляпами под рукой. Гумбольдт, ничего не подозревая, приехал в синем фраке с золотыми пуговицами и, разумеется, был сконфужен. От сеней до залы общества естествоиспытателей везде были приготовлены засады: тут ректор, там декан, тут начинающий профессор, там ветеран, оканчивающий своё поприще и именно потому говорящий очень медленно, — каждый приветствовал его по-латыни, по-немецки, по-французски, и все это в этих страшных каменных трубах, называемых коридорами, в которых нельзя остановиться на минуту, чтоб не простудиться на месяц. Гумбольдт всё слушал без шляпы и на всё отвечал — я уверен, что все дикие, у которых он был, краснокожие и медного цвета, сделали ему меньше неприятностей, чем московский приём. Когда он дошёл до залы и уселся, тогда надобно было встать. Попечитель Писарев счёл нужным в кратких, но сильных словах отдать приказ, по-русски, о заслугах его превосходительства и знаменитого путешественника; после чего Сергей Глинка, «офицер», голосом тысяча восьмисот двенадцатого года, густо-сиплым, прочёл своё стихотворение, начинавшееся так: «Humboldt — Promethee de nos jours!» А Гумбольдту хотелось потолковать о наблюдениях над магнитной стрелкой, сличить свои метеорологические заметки на Урале с московскими — вместо этого ректор пошёл ему показывать что-то сплетённое из высочайших волос Петра I…; насилу Эренберг и Розе нашли случай кой-что рассказать о своих открытиях».