-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 122221

Комментариев: 6815

Написано: 130715

Записей: 122221

Комментариев: 6815

Написано: 130715

11 декабря родились... |

1903

Тимофей Иванович Павлов

заместитель командира мотострелкового батальона по политической части 1-й гвардейский мотострелковой бригады 1-го гвардейского танкового корпуса 65-й армии 1-го Белорусского фронта, гвардии капитан. Родился в деревне Воробьёво ныне Гагаринского района Смоленской области в семье рабочего. Русский. Окончил 9 классов. Трудовую деятельность начал в 1915 году учеником слесаря механической мастерской в городе Гжатске (ныне - Гагарин). С 1925 года жил в Москве. Член ВКП(б)/КПСС с 1930 года. В 1931 году был направлен по решению ЦУ ВКП(б) в Можайский район Московской области, участвовал в организации колхозов. Был председателем Мышкинской, а затем Горетовской сельхозартелей с 1931 по 1934 год. До 1941 года находился на советской и хозяйственной работеВ октябре 1941 года добровольцем ушёл в Красную Армию. С августа 1942 года участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Юго-Западном, Донском и Белорусском фронтах. Был дважды ранен. Заместитель командира мотострелкового батальона по политической части 1-й гвардейский мотострелковой бригады (1-й гвардейский танковый корпус, 65-я армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии капитан Тимофей Павлов 5 сентября 1944 года под огнём противника в числе первых переправился через реку Нарев в районе населённого пункта Карневск, расположенного севернее города Сероцк (Польша). Собрав вокруг себя группу бойцов, повёл их в атаку. Стремительным броском наши воины овладели вражескими траншеями, на дав гитлеровцам обстреливать переправу ружейно-пулемётным огнём. Это дало возможность быстро переправить через реку основные силы батальона и закрепиться на плацдарме. За двое суток — 5 и 6 сентября — батальон отбил более 12 контратак противника. Ни на минуту не покидал передовых траншей замполит. Своим мужеством в бою показывал достойный пример воинам. Огнём из личного оружия уничтожил нескольких захватчиков, много раз участвовал в рукопашных схватках. Во время одной из атак гвардии капитан Павлов был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Павлову Тимофею Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5945). С 1947 года майор Павлов Т.И. - в запасе, а затем в отставке. Жил в городе Можайске Московской области. До ухода на заслуженный отдых работал заместителем председателя исполкома горсовета. Умер 7 ноября 1996 года. Похоронен в Можайске. Решением сессии городского Совета народных депутатов 20 октября 1981 года Павлову Тимофею Ивановичу присвоено звание Почётного гражданина города Можайска. Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями.

|

|

11 декабря родились... |

1856

Георгий Валентинович Плеханов (псевдоним Н.Бельтов, А.С.Максимов-Дружбинин и др.)

русский теоретик и пропагандист марксизма, деятель российского и международного рабочего и социалистического движения. Родился в селе. Гудаловка, ныне Краснинский район Липецкой области, в мелкопоместной дворянской семье. Окончил военную гимназию в Воронеже, в 1873 переехал в Санкт-Петербург. Осенью 1874 поступил в Санкт-Петербургский Горный институт, из которого в 1876 как участник революционного движения был вынужден уйти. С 1875 вступил на путь активной революционной борьбы, первоначально действовал в революционно-народническом движении (см. Народничество), "ходил в народ", в Санкт-Петербурге получил некоторый опыт пропагандистской деятельности среди рабочих. Участвовал в Казанской демонстрации 1876 в Санкт-Петербурге, где выступил с обличительной речью против царского самодержавия. После раскола народнической организации "Земля и воля" (1879) - один из руководителей революционно-народнической группы "Черный передел". С января 1880 до Февральской революции 1917 года жил в эмиграции (Швейцария, Италия, и др. страны Западной Европы). Сравнительно быстрое развитие капитализма в России и усиление рабочего движения, кризис народнической теории и практики, личный опыт деятельности среди рабочих, знакомство с историей западноевропейского рабочего движения и особенно глубокое изучение трудов К.Маркса и Ф.Энгельса вызвали переворот во взглядах Плеханова. В 1882-1883 у Плеханова складывается марксистское мировоззрение; он становится убежденным и решительным критиком идеологии народничества, первым пропагандистом, теоретиком и блестящим популяризатором марксизма в России. В 1883 в Женеве Плеханов создал первую российскую марксистскую организацию - группу "Освобождение труда" (ее членами были П.Б.Аксельрод, В.И.Засулич, Л.Г.Дейч, В.Н.Игнатов) и был автором ее программных документов. Члены группы перевели на русский язык и издали ряд произведений Маркса и Энгельса. Плеханов принадлежат переводы работ: "Манифест Коммунистической партии" (1882), "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии", "Тезисы о Фейербахе", части книг "Святое семейство" и др. Своими работами - "Социализм и политическая борьба" (1883),"Наши разногласия" (1885), "Русский рабочий в революционном движении", "К вопросу о развитии монистического взгляда на историю" (1895; по словам В.И.Ленина, на этой работе "... воспитывалось целое поколение русских марксистов..." - Полное собрание сочинений, 5-е издание, том 19, страница 313, примечания) и др. Плеханов нанес сильный удар по идеологии народничества. Он научно опроверг утверждения народников о том, что капитализм в России - якобы "случайное явление", что крестьянская община способна не только противостоять капитализму, но и явиться главным преимуществом при переходе страны к социализму. Плеханов показал, что Россия неудержимо идет по пути капиталистического развития и что задача революционеров состоит в том, чтобы использовать порождаемые капитализмом процессы в интересах революции. Плеханов учил видеть в нарождавшемся пролетариате главную революционную силу в борьбе с самодержавием и капитализмом, призывал развивать политическое сознание рабочих, бороться за создание социалистической рабочей партии. Плеханов установил тесные связи со многими представителями западноевропейского рабочего движения, активно участвовал в работе 2-го Интернационала со времени его основания (1889), встречался и был близок с Ф.Энгельсом, который высоко ценил первые марксистские произведения Плеханова, одобрял деятельность созданной Плехановым первой российской марксистской организации. Руководимая Плехановым группа "Освобождение труда" оказала значительное влияние на деятельность марксистских кружков, возникших в 1880-х гг. в России. Но, как подчеркивал Ленин, группа "... лишь теоретически основала социал-демократию и сделала первый шаг навстречу рабочему движению" (там же, том 25, страница 132). Весной 1895 Плеханов впервые встретился с приехавшим в Швейцарию Лениным. В ходе этой встречи была достигнута договоренность об установлении связей между группой "Освобождение труда" и марксистскими организациями России. Совместно с российскими марксистами Плеханов включился в борьбу против либерального народничества, "легального марксизма", "экономизма", разоблачил отступничество Э.Бернштейна от марксизма. Плехановская критика бернштейнианства сохраняет свое значение в борьбе с современным оппортунизмом. С 1900 Плеханов принял участие в основании первой общероссийской марксистской газетой "Искра", вдохновителем и организатором которой был Ленин. Газета "Искра" и журнал "Заря", в редакцию которых входили Ленин, Плеханов и другие, стали сильнейшим оружием в борьбе за создание пролетарской партии в России. При разработке редакцией "Искры" Программы партии Ленин подверг обоснованной критике ряд положений проекта, представленного Плехановым (отсутствие пункта о диктатуре пролетариата, абстрактность и недооценка революционных возможностей российского рабочего класса, его союза с крестьянством и др.). Ленин внес в проект существенные поправки и дополнения, в результате чего был разработан последовательно марксистский проект Программы, который был опубликован в 1902 от имени редакции "Искры" и "Зари" для обсуждения. На втором съезде РСДРП (1903) Плеханов занимал революционную позицию, вместе с Лениным отстаивал принципы марксизма, боролся против оппортунистов. Однако Плеханов не смог до конца освободиться от груза социал-демократических традиций партий 2-го Интернационала, не понял новых задач в эпоху империализма и вскоре после 2-го съезда перешел на сторону меньшевизма, стал одним из его лидеров. С конца 1903 Плеханов повел борьбу против ленинизма, особенно по вопросам стратегии и тактики пролетариата и его большевистской партии. Во время Революции 1905-1907 в России Плеханов занимал оппортунистическую позицию, стоял за союз с либеральной буржуазией, осуждал курс на вооруженное восстание, считал главной парламентскую форму борьбы. Декабрьское вооруженное восстание московских рабочих в 1905 Плеханов резко осуждал, говорил, что "не нужно было браться за оружие". В 1903-1917 в деятельности Плеханова, в его мировоззрении проявилось существенное противоречие: с одной стороны, Плеханов-меньшевик встает на путь тактического оппортунизма и выступает против ленинского курса на социалистическую революцию в России; с другой стороны, в философии Плеханова - воинствующий материалист-марксист, борющийся против буржуазной идеалистической философии, "... крупный теоретик, с громадными заслугами в борьбе с оппортунизмом, Бернштейном, философами антимарксизма, - человек, ошибки коего в тактике 1903-1907 годов не помешали ему в лихолетье 1908-1912 гг. воспевать "подполье" и разоблачать его врагов и противников..." (Ленин В.И., там же, том 48, страница 296). Однако меньшевизм Плеханов оказывал отрицательное влияние и на его философские работы (там же, том 18, страница 377, примечания). В годы реакции Плеханов выступил как противник ликвидаторства, богостроительства, богоискательства, махизма. В годы 1-й мировой войны 1914-1918 разделял оппортунистические социал-шовинистические взгляды. После Февральской революции 1917 Плеханов вернулся в Россию. Возглавляя социал-демократическую группу "Единство" (созданную в 1914), он поддерживал буржуазное Временное правительство, его политику "войны до победного конца", выступал против большевиков и ленинского курса на социалистическую революцию в России. Отрицательно встретив Октябрьскую социалистическую революцию, Плеханов, однако, отказался поддержать контрреволюцию. На предложение Б.В.Савинкова стать главой будущего правительства ответил отказом ("Я сорок лет своей жизни отдал пролетариату, и не я буду его расстреливать даже тогда, когда он идет по ложному пути"). Тяжелобольным Плеханов был помещен в санаторий в Финляндии, где и скончался 30 мая 1918 года. Похоронен на Волковом кладбище в Петрограде.

Почтовая марка СССР, 1957 год.

Плеханов обладал исключительной работоспособностью. Он был энциклопедически образованным ученым, исследователем в области истории, экономики, социологии, этнографии, эстетики, религии и атеизма, ярким и глубоким русским философом и публицистом. Литературное наследие Плеханова по инициативе Ленина стало предметом широкого исследования. По решению Советского правительства были изданы сочинения Плеханова в 1920-х гг.; его библиотека и архив, находившиеся за границей, собраны и перевезены в Ленинград, в созданный Дом Плеханова (в составе Государственной библиотеки имени М.Е.Салтыкова-Щедрина), предпринято издание "Литературного наследия Г.В.Плеханова" (продолжается под названием "Философско-литературное наследие"). Роль Плеханова в истории марксизма, его философии определена Лениным: "... нельзя стать сознательным, настоящим коммунистом без того, чтобы изучать - именно изучать - все, написанное Плехановым по философии, ибо это лучшее во всей международной литературе марксизма" (там же, том 42, страница 290); статьи Плеханова по философии должны войти в "... серию обязательных учебников коммунизма" (там же, примечание). "... Единственным марксистом в международной социал-демократии, давшим критику тех невероятных пошлостей, которые наговорили здесь ревизионисты, с точки зрения последовательного диалектического материализма, был Плеханов" (там же, том 17, страница 20). Ленин особенно высоко ценил марксистские философские произведения, написанные Плехановым в 1883-1903. В трудах "Очерки по истории материализма", "К вопросу о развитии монистического взгляда на историю", "О материалистическом понимании истории", "К вопросу о роли личности в истории", "К шестидесятой годовщине смерти Гегеля", "Н.Г.Чернышевский" и др. Плеханов выступил как воинствующий материалист-диалектик, подвергнув критике как предшествующие марксизму идеалистические и метафизические учения, так и буржуазные и мелкобуржуазные философские и социологические концепции, направленные против марксизма (неокантианство, позитивизм, субъективную социологию народников и анархистов и т.д.). Борясь против ревизионистских попыток "обновления" марксизма, Плеханов доказывал, что "появление материалистической философии Маркса - это подлинная революция, самая великая революция, какую только знает история человеческой мысли" (Избранные философские произведения, том 2, 1956, страница 450), что "... все стороны миросозерцания Маркса самым тесным образом связаны между собой..., вследствие этого нельзя по произволу удалить одну из них и заменить ее совокупностью взглядов, не менее произвольно вырванных из совершенно другого миросозерцания" (там же, том 3, 1957, страница 198), что только диалектический и исторический материализм представляет собой философско-теоретический фундамент научного социализма. "Диалектический материализм есть философия действия", - говорил Плеханов (Сочинения, том 7, 1925, страница 245), марксизм - величайшее оружие в руках пролетариата в его борьбе с эксплуататорами. Плеханов, называя марксизм, материалистическую диалектику алгеброй революции, подчеркивал огромную роль революционной теории, прогрессивных идей в преобразовании общества. "Ведь без революционной теории нет революционного движения, в истинном смысле этого слова..., - писал Плеханов - Революционная, по своему внутреннему содержанию, идея есть своего рода динамит, которого не заменят никакие взрывчатые вещества в мире" (там же, том 2, 1925, страница 71). Плеханов раскрывал преемственную связь марксизма с лучшими традициями философской и общественной мысли прошлого, высоко оценивал роль диалектики Гегеля. Материализм для Плеханова - продукт длительного развития, связанного с социальными битвами и прогрессом науки. Критикуя идеализм и агностицизм И.Канта и неокантианцев, Плеханов подчеркивал познаваемость мира, хотя у него и были отдельные неточные формулировки по этому вопросу (например, некритическое отношение к "иероглифов теории" и др.). В работах, направленных против махистского поветрия и религиозных исканий в России, Плеханов писал, что "... махизм есть лишь берклеизм, чуть-чуть переделанный и заново перекрашенный под цвет "естествознания XX века" (Избранные философские произведения, том 3, 1957, страница 261). Однако Плеханов не раскрыл связи махизма, неокантианства и др. идеалистических течений с кризисом в новейшей физике. Ленин отмечал, что "Плеханов критикует кантианство (и агностицизм вообще), более с вульгарно-материалистической, чем с диалектически-материалистической точки зрения, поскольку он лишь a limine (с порога) отвергает их рассуждения, а не исправляет (как Гегель исправлял Канта) эти рассуждения, углубляя, обобщая, расширяя их, показывая связь и переходы всех и всяких понятий" (Полное собрание сочинений, 5-е изд.ание том 29, страница 161). Плеханов применял диалектический метод главным образом к познанию общественной жизни. Из диалектики, понимаемой как "алгебра революции", Плеханов делал вывод о закономерности и неотвратимости социальной революции. Анализируя историю учений об обществе, Плеханов на большом историческом материале доказывал, что только диалектический материализм раскрывает закономерный характер общественно-исторического процесса ("Литературное наследие Г.В.Плеханова", сборник 5, 1938, страницы 4-5). Плеханов стремился раскрыть структуру общественной жизни и взаимодействие ее сторон. С точки зрения Плеханова, марксистский социологический анализ создает основу научного предвидения главных направлений общественного развития (Избранные философские произведения, том 3, страница 50). Плеханов творчески развил марксистское учение о роли народных масс и личности в истории, развенчал субъективно-идеалистические и волюнтаристские концепции героев - делателей истории, доказывая, что "... народ, вся нация должна быть героем истории" (Сочинения, том 8, 1923, страница 11). Плеханов сыграл видную роль в развитии экономической мысли в России, подверг критике экономические концепции народничества, историческую школу буржуазно политической экономии, "теорию насилия" К.И.Родбертуса-Ягецова и др. Он дал анализ формирования и развития политической идеологии, права, религии, морали, искусства, философии и др. форм идеологической надстройки, критиковал вульгарно-материалистические, метафизические теории (А.Богданова и др.), игнорирующие значение общественного сознания и политического строя в общественном развитии. "Экономика почти никогда не торжествует сама собою..., а всегда только через посредство надстройки, всегда только через посредство известных политических учреждений" (Избранные философские произведения, том 2, 1956, страница 216). Применяя принципы исторического материализма к анализу русского исторического прошлого и современной ему русской действительности, Плеханов подверг аргументированной критике идеалистическую теорию "самобытности" русского исторического процесса, господствовавшую в тот период в русской общественной мысли. Анализируя экономику пореформенной России, Плеханов доказал, что Россия в своем историческом развитии шла и идет по тому же пути, по которому шли и др. европейские страны, т. е. от феодализма к капитализму, что "... теория русской самобытности становится синонимом застоя и реакции..." (Сочинения, том 2, 1925, страница 27). Таким образом, он отверг ошибочное противопоставление истории России истории Запада. Плеханов доказал несостоятельность ходившей в то время теории о бесклассовости русского общества. При характеристике своеобразия русского исторического процесса Плеханов на первый план выдвигал развитие классов и борьбу между ними. Плеханов был первым марксистским историком русского освободительного и революционного движения. Он правильно указал на дворянский и разночинский периоды в русском освободительном движении; новый, третий период характеризовался, согласно Плеханову, взаимными классовыми отношениями пролетариата с буржуазией. Плеханов был первым марксистом, который взялся за научную разработку истории русской общественной мысли, собрав и систематизировав по этому вопросу огромный материал. Его трехтомная работа "История русской общественной мысли" явилась первым сводным обобщающим трудом, который охватывает историю общественной мысли с древнейших времен до конца 18 в. и написан в целом с марксистских позиций (1-й т. вышел в 1914). Плеханов дал глубокий анализ социально-экономических, философских и эстетических взглядов Белинского, Герцена, Чернышевского и Добролюбова. Плеханов показал, что вся история русской революционной мысли - это попытки найти такую программу действия, которая обеспечила бы революционерам сочувствие и поддержку со стороны народных масс. Плеханов устанавливал связь между русским марксизмом, российской социал-демократией и ее предшественниками - революционерами 1860-1870-х гг. Он положил начало изучению истории русского рабочего движения. Большое внимание Плеханов уделял вопросам эстетики. Являясь преемником и продолжателем традиций материалистической эстетики В.Г.Белинского, Н.Г.Чернышевского, Н.А.Добролюбова и др., Плеханов писал, что "... отныне критика (точнее, научная теория эстетики) в состоянии будет подвигаться вперед, лишь опираясь на материалистическое понимание истории" (Избранные философские произведения, том 5, 1958, страница 312). Исходя из этого, Плеханов рассмотрел многие проблемы эстетического отражения действительности, истории искусства и эстетической мысли. Он впервые в марксистской литературе подверг критике биологические концепции происхождения искусства, доказывал, что искусство, эстетические чувства и понятия рождаются в результате трудовой деятельности общественного человека. Искусство представляет собой специфическую, образную форму отражения общественного бытия людей в сознании представителей тех или иных классов общества. В оценке произведения искусства критерий идейности, жизненной правды должен сочетаться с критерием художественности. Плеханов остро критиковал буржуазное искусство. Несмотря на отдельные ошибочные положения работ Плеханова по эстетике (оценка произведения М.Горького "Мать", схематическое разграничение Л.Толстого как мыслителя и как художника и т.д.) эти работы в целом сохраняют свое значение в современной борьбе за реализм и идейность искусства. Плеханов внес крупный вклад в марксистскую историю философии и общественной мысли, исходя из принципа обусловленности общественным сознания развитием общественного бытия. П. подверг критике идеалистическую концепцию "филиации идей" (т. е. их самопроизвольного развития) в истории философии и общественной мысли, доказывая, что эта история в конечном счете обусловлена поступательным движением общественной жизни, борьбой классов, связана с прогрессом науки и искусства. Плеханов показал, что нет автоматического соответствия между философскими и социально-политическими воззрениями одного и того же мыслителя. Плеханов дал критику вульгарно-материалистического и нигилистического извращений философских наследия, попыток вывести все неверные взгляды и заблуждения из классово-корыстных интересов мыслителей (там же, том 1, 1956, страница 651, том 3, страница 322). Критикуя объективистскую концепцию немецкого историка философии Ф.Ибервега, Плеханов сформулировал некоторые методологические требования историко-философских исследования: выяснение зависимости философских идей от социального развития; выяснение зависимости развития естествознания, психологии, истории литературы и искусства, общественных наук, оказывающих влияние на философские идеи, от социального развития на различных этапах истории; выяснение неравномерности социально-исторического развития на различных ступенях истории, его особенностей в различных странах, что в одних случаях вызывало борьбу науки и религии, в других - временное их "примирение". Плеханов отстаивал материалистические, атеистические традиции в философии, революционные и просветительские традиции русской и западноевропейской общественной мысли. Правда, порой Плеханов больше подчеркивал то, что сближает марксистскую философию и социологию с домарксистскими учениями, не показывая в должной мере то, что их различает, несколько преувеличивал влияние западноевропейской философии и общественной мысли на русскую; но все это не умаляет научной ценности работ Плеханова по истории философии и общественной мысли. Произведения Плеханова систематически публикуются и широко изучаются в СССР. Именем Плеханова названы Ленинградский горный институт, Московский институт народного хозяйства и др. вузы страны. В 1956 в СССР было отмечено 100-летие со дня рождения Плеханов, учреждена премия имени Плеханов, присуждаемая авторам лучших научных работ по философии. Сочинения: Сочинения, тома 1-24, Москва - Ленинград, 1923-27; Литературное наследие Г.В.Плеханова, сборник 1-8, Москва, 1934-1940; Группа "Освобождение труда", сборники 1-6, Москва - Ленинград, 1924-1928; Избранные философские произведения, тома 1-5, Москва, 1956-1958; Каталог библиотеки Г.В.Плеханова, выпуски 1-4, Ленинград, 1965; философско-литературное наследие Г.В.Плеханова, тома 1-3, Москва, 1973-1974. Литература: К.Маркс, Ф.Энгельс и революционная Россия, Москва, 1967; Ленин В.И., Полное собрание сочинений, 5-е издание (Справочный том, часть 1, страницы 471-474); Розенталь М., Вопросы эстетики Плеханова, Москва, 1939; Фомина В.А., Философское наследие Г.В.Плеханова, Москва, 1956; Сидоров М.И., Г.В.Плеханов и вопросы истории русской революционно-демократической мысли XIX в., Москва, 1957; Митин М.Б., Историческая роль Г.В.Плеханова в русском и международном рабочем движении, Москва, 1957; Черкашин Д., Эстетические взгляды Г.В.Плеханова, Харьков, 1959; Иовчук М.Т., Г.В.Плеханов и его труды по истории философии, Москва, 1960; Чагин Б.А., Г.В.Плеханов и его роль в развитии марксистской философии, М Москва - Ленинград, 1963; Чагин Б.А., Курбатова И.Н., Плеханов, Москва, 1973.

|

|

11 декабря родились... |

1810

Луи Шарль Альфред Де Мюссе (фрвнцузское имя - Louis Charles Alfred de Musset)

французский поэт, драматург и прозаик, представитель позднего романтизма. Мюссе родился в Париже, происходил из знатного, но обедневшего рода (в XVI веке один из его предков женился на Кассандре, музе Ронсара). С детства обнаруживал крайнюю нервность, доводившую его до припадков. В возрасте девяти лет поступил в колледж Генриха IV. Он изучал сначала юриспруденцию, потом медицину, но скоро бросил занятия и отказался от всякой профессии. Старший брат Альфреда — Поль-Эдм также занимался литературой. Первые стихотворения Мюссе написаны под влиянием романтического общества «Сенакль» («cйnacle»), в котором царствовали тогда Гюго, Виньи, Сент-Бев, Шарль Нодье и братья Дешан. Но влияние романтической школы было преходящим в творчестве Мюссе. Он заплатил дань увлечению Испанией условной живописностью шёлковых лестниц и потаенных входов в «Don Paez» и «Contes d’Espagne et d’ltalie», но вскоре стал позволять себе иронические выходки против романтиков («Ballade а la lune») и окончательно порвал со своими первыми учителями в «Pensйes secrиtes de Raphaлl». После романтического периода наступил второй, отмеченный разочарованностью и скептицизмом: к нему относятся драматические поэмы: «La Coupe et les lиvres» и «A quoi rкvent les jeunes filles», а также «Namouna». В первой из этих пьес намечена любимая идея Мюссе, что разврат бесповоротно губит душу и делает невозможным возвращение к чистоте юношеских чувств; в «Namouna» сказывается легкомысленная философия разочарованного светского жуира, очень остроумная и блестящая; «A quoi rкvent les jeunes filles» — поэтический «marivaudage», где лёгкая скептическая улыбка автора придаёт грустный оттенок наивной поэзии сюжета. Характер поэзии Мюссе совершенно меняется в третьем периоде его творчества, когда, после легкомысленного разгула первой юности, он узнает первую глубокую любовь, сделавшуюся роковой для всей его жизни. В 1833 г. он встретился впервые с Жорж Санд — и дарование его вполне окрепло под влиянием страдания и страсти. Во всех документах, относящихся к истории этой связи, рисуется неровность характера Мюссе, его капризы, припадки ревности, чередующиеся с периодами обожания; но главная причина печальной развязки любовной драмы заключается в том взвинчивании своих чувств на недосягаемую высоту, которым оба были постоянно заняты. Жорж Санд первой надоела эта метафизическая любовь, и она оставила Мюссе ради доктора Паджелло; Мюссе продолжал томиться жаждой неземных ощущений и всю жизнь не мог излечиться от своей amour-passion. Вся дальнейшая поэзия Мюссе отражает ощущения его разбитой любви: «Rolla», «Les Nuits», «Lettre a Lamartine», роман «Исповедь сына века» (Confession d’un enfant du siиcle, 1836), все драмы проникнуты личными настроениями, придающими творчеству Мюссе обаяние искренности. Непосредственность передачи ощущений обусловливает другое свойство поэзии Мюссе: он рисует всегда себя, и та двойственность, которая проникала все его существо, отразилась и в его поэзии. Он был страстным обожателем чистой любви, но, раз окунувшись в волны порока, ища забвения, не мог смыть с души пятна позора, падал все ниже, поднимаясь все выше мечтами. Таковы же все его герои: власть разврата над душой человека — постоянная тема всех его драматических произведений, из которых особенного внимания заслуживают «Lorenzaccio», «Caprices de Marianne», «Fantasio», «On ne badine pas avec l’amour» и др. Действие держится в них большей частью на границе идиллического и трагического; под прикрытием легкого юмора, Мюссе затрагивает самые тонкие струны душевной жизни. Грация диалога и поэтичность отдельных женских фигур отводят этим утонченным психологическим анализам совсем особое место среди пьес нового французского театра. Отчаяние раздвоенной души выражено с необычайной силой и страстностью в «Rolla». В душе самого Мюссе жили два человека, которых он изображает или двумя (как в «Caprices de Marianne»), или в одном лице циника-самоубийцы, полного презрения к себе. Ту же двойственность своего «я» Мюссе рисует и в «Nuit de dйcembre». Он внес в французскую поэзию струю индивидуализма, сказавшуюся в умении обнажать страдания души. В противоположность другим современным ему французским поэтам, Мюссе не отличается блеском и колоритностью стиха и богатством рифмы. Стих его в общем бледный, незвучный, но временами он поднимается на высоту истинной поэзии и выливается в вдохновенной, глубоко поэтичной форме. Таков знаменитый конец «Nuit de mai», где идет речь о самоотвержении пеликана, таковы стансы «Lucie», отдельные эпизоды в «Lettre а Lamartine», «Souvenir» и некоторые мелкие стихотворения. Внутреннее содержание поэзии Мюссе имеет ещё большее значение: он отразил сложность и противоречивость душевной жизни современного человека, отразил её глубоко и правдиво, будучи сам настоящим enfant du siecle; поэтому он нам так близок и понятен со своими переходами от высшего идеализма к воспеванию мимолетных удовольствий, со своей смесью пессимизма, цинизма и безграничной нежности души. Эта близость к душевной жизни своего века сделала Мюссе одним из тех любимых поэтов, которых не только читают, но много раз перечитывают и знают наизусть. Поэт скончался от поздних осложнений сифилисa 2 мая 1857 года. Похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез. Сочинения: Медаль (1831); A ma mиre 1824; A Mademoiselle Zoй le Douairin 1826; Un rкve, L’Anglais mangeur d’opium 1828; Premiиres poйsies 1829; Contes d’Espagne et d’Italie, La quittance du diable, Une nuit vйnitienne 1830; La coupe et les lиvres, Namouna 1831; Spectacle dans un fauteuil, A quoi rкvent les jeunes filles 1832; Lorenzaccio, Les caprices de Marianne, Rolla, Andrй del Sarto 1833; Fantasio. On ne badine pas avec l’amour, Perdican, Camille et Perdican 1834; La quenouille de Barberine, La Nuit de mai, La nuit de dйcembre. Le Chandelier 1835; Il ne faut jurer de rien, Lettre а M. de Lamartine, Faire sans dire, La nuit d’aoыt. La confession d’un enfant du siиcle, 2 vol. Poйsies complиtes 1836; Chanson de Barberine 1936; Un caprice, La nuit d’octobre, А la Malibran, Emmeline, Les deux maоtresses. Lettres а Dupuis et Cotonet 1837; Le fils du Titien, Frйdйric et Bernerette, L’espoir en Dieu. Dupont et Durand. Margot 1838; Croisilles 1839; Les deux maоtresses, Tristesse, Une soirйe perdue 1840; Souvenir, Nouvelles («Emmeline», «Le fils du Titien», «Croisilles», «Margot») 1841; Le voyage oщ il vous plaira, Sur la paresse, Histoire d’un merle blanc, Aprиs une lecture 1842; Pierre et Camille, Le secret de Javotte, Les frиres Van Bruck 1844; Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermйe, Mademoiselle Mimi Pinson 1845; Nouvelles («Pierre et Camille», «Le secret de Javotte») 1848; Louison. L’Habit vert, On ne saurait penser а tout 1849; Poйsies nouvelles, Carmosine 1850; Bettine, Faustine 1851; Publication des Premiиres Poйsies (entre 1829 et 1835) et des Poйsies Nouvelles de 1836 а 1852) 1852; La mouche 1853; Contes 1854; CEuvres complиtes illustrйes, v. 1—10, P., 1927 — 29; CEuvres complиtes, P., 1863. В русском переводе: Избранные произведения, тома 1—2, Москва, 1957; Исповедь сына века. Новеллы. Ленинград, 1970. Библиография: Ж.Леметр. «Theatre de A. de M.» (1891); Paul de Musset, «Biographie» (Париж, 1877); Em.Montegut, «Nos morts contemporains» ((Париж, 1883); Sainte-Beuve, «Portr. contemp.» (II); Taine, «Hist. de la litt. angl.»; Брандес (V том «Hauptstromungen»); Uifalvy, «A. de M.» (1870); Lindau, «A. de M.» (Б., 1876); Oliphant, «A. de M.» (Л., 1890); A. Barine, «A. de M.» ((Париж, 1893, в коллекции «Grands ecrivains francais»); Имя Мюссе фигурирует в клинике внутренних болезней. Известен такой термин, как симптом Мюссе, т.е. ритмичное покачивание головы, синхронное с пульсом. Симптом Мюссе встречается при недостаточности аортального клапана. Всё дело в том, что сам поэт страдал подобным пороком сердца, развившимся у него, как осложнение сифилитического аортита, и у него наблюдалось аналогичное покачивание головы.

|

|

11 декабря родились... |

17 до н. э.

Гней Домиций Агенобарб (латинское имя - Gnaeus Domitius Ahenobarbus)

сын Луция Домиция Агенобарба и Антонии Старшей. Консул 32 года. Отец императора Нерона. Гней Домиций — второй ребенок в семье Луция Домиция Агенобарба, консула 16 до н. э., и Антонии Старшей. Оба родителя происходили из плебейских родов. Луций Домиций — из древнего рода Домициев Агенобарбов, чьи отпрыски занимали в Риме высшие должности на протяжении нескольких столетий. Антония была дочерью Марка Антония от сестры Октавиана Августа, Октавии Младшей. Однако, в 16 до н. э., согласно закону Сения, Луций Домиций получил патрицианский статус. Среди современных историков существует мнение (Рональд Сайм, Энтони Баррет), что Светоний ошибся, описывая недостойное поведение Гнея Домиция в походе Гая Цезаря в 1 до н. э., когда Гней из-за своей жестокости был удален Цезарем из войска. Считают, что данный случай произошёл во время похода Германика в 17 году, а дата рождения Гнея - 1 или 2 год н. э. Кроме него в семье было ещё двое детей — Домиция Лепида Старшая, позже дважды выходившая замуж и Домиция Лепида Младшая, мать Мессалины. Светоний пишет, что Лепида Младшая и Гней Домиций состояли в преступной половой связи, однако других подтверждений этому нет. В 28 году, по указу Тиберия женился на Юлии Агриппине. В 32 году стал консулом. В 37 году у пары родился сын — Луций Домиций Агенобарб, которому позже суждено было стать императором под именем Тиберий Клавдий Друз Нерон Германик Цезарь. В том же 37 году Гней Домиций, вместе с Вибием Марсом иЛуцием Аррунцием были обвинены по делу Альбуциллы — богатой римлянке, известной своим распутным нравом. Альбуциллу, вместе с её любовниками обвинили в заговоре и непочтении к императору, а также в распутстве. Однако смерть Тиберия спасла всех троих. Перед судом предстала лишь Альбуцилла, но чем кончился этот процесс — неизвестно. После смерти Тиберия к власти пришёл Калигула. Он удостоил трех своих сестер — Агриппину, Юлию Друзиллу и Юлию Ливиллу особых почестей, основные из которых: появление трёх сестёр на монетах того времени; дарование сёстрам прав и свобод весталок, в том числе права просмотра игр и состязаний с лучших мест, зарезервированных для сенаторов; публичные клятвы приносились теперь не только во имя императора, но и во имя его сестёр; сенатские постановления начинались словами «Да сопутствует удача императору и его сёстрам…» Причину такого отношения Калигулы к сёстрам крылась в тех отношениях, которые между ними существовали. Почти все древние историки практически единогласно заявляют, что Калигула предавался разврату со своими сёстрами, а также не противился их беспорядочным связям с другими мужчинами. Пиры на Палатинском холме, участницами которых обязательно были сёстры, часто заканчивались развратными оргиями. Замужество Агриппины не являлось препятствием к той жизни, которую она вела. В 39 году двух сестёр и их любовника Лепида, обвинили в заговоре с целью свержения императора и захвата власти в пользу Лепида. Также Калигула обвинил их всех в разврате и прелюбодеянии. Гней Домиций Агенобарб, несмотря на разоблаченный заговор, в котором участвовала его супруга, продолжал находиться в Риме или на своих загородных виллах вместе с сыном. Однако в январе 40 года он умер от водянки в Пирги (современная Санта Севера, Италия) (в фильме 2004 года «Император Нерон» Гней Домиций Агенобарб был обезглавлен по приказу Калигулы). Всё его имущество отошло к Калигуле. Маленький Нерон был отдан на воспитание тётке, Домиции Лепиде Младшей.

1475

Лев X (латинское имя - Leo PP. X, в миру — Джованни Медичи, итальянское имя - Giovanni Medici)

217-й папа римский с 11 марта 1513 по 1 декабря 1521. Родился во Флоренции, в знатной семье Медичи. Был вторым сыном Лоренцо Великолепного, властителя Флоренции. В возрасте 13 лет папа Иннокентий VIII назначил юного Джованни кардиналом. Во времена папы Александра VI, который преследовал Медичи, вернулся во Флоренцию, а затем путешествовал по всей Европе. Был в Германии, Нидерландах и Франции. В 1500 вернулся в Рим. Принял участие в сражении с французскими войсками под Равенной (1512) и попал в плен, из которого ему удалось бежать. В том же году, когда после подавления восстания Савонаролы власть во Флоренции снова оказалась в руках Медичи, кардинал Джованни правил республикой вместе со своим братом. Годом позднее он был избран папой в результате почти единодушного голосования кардиналов. Ожидали, что опытный тридцативосьмилетний Медичи примирит интересы папского государства и Флоренции и создаст соответствующие условия для обеспечения мира в Италии. Лев Х предпринял шаги, чтобы урегулировать отношения апостольской столицы с Францией, что представлялось папству особенно полезным, учитывая угрозу, какую представляло для интересов папского государства возрастающее могущество Габсбургов. Экспансионистская политика императора Максимилиана (1493—1519) и особенно его союз с испанским двором нарушали равновесие военных и политических сил в Европе. Именно этого больше всего опасалось папство, пекущееся о своей автономии. В 1516 Лев Х подписал с «христианнейшим» королем Франции (именно такой титул присвоило ему папство) Франциском I конкордат, который несколько смягчал положения «Прагматической санкции», признавал за французским двором право назначения почти на все епископства, аббатства, приорства. Рим не возражал даже против назначения светских лиц на церковные должности, если под их именем руководящие функции будут выполнять представители духовенства. Этот договор действовал во Франции до революции 1789. В 1517 закончил работу V Латеранский собор, который принял несколько сформулированных в общем виде решений, рекомендующих провести реформу церкви. Принял также постановление о Римской курии и об утверждении первых банков (называемых благочестивыми), деятельность которых была признана епископами полезной, даже при взимании ими «разумных и умеренных плат за предоставление ссуд». Со своей стороны Лев Х увенчал работу собора буллой «Pastor aeternus gregem», в которой повторил известный теократический тезис о «наивысшей папской власти», провозглашенный папой Бонифацием VIII. Политическая и религиозная деятельность Льва Х не мешала ему вести великосветский образ жизни при папском дворе. Самым любимым развлечением Льва Х была охота и устройство великолепных празднеств, разнообразившихся театральными представлениями, балетами и танцами. На эти развлечения папа ежегодно расходовал вдвое больше той суммы, что приносили папские имения и рудники. Таким образом, он растранжирил весь золотой запас, который оставил ему в наследство Юлий II. К этому приближались и расходы на курию, которая насчитывала тогда 638 чиновников, на непотов, многочисленных артистов, скульпторов, художников, писателей, комедиантов, папских шутов и т. п. При Льве Х наибольший триумф одержал Рафаэль Санти. Зато Леонардо да Винчи (1452—1519) после двух лет пребывания в Риме покинул «испорченный» город. Многие известные гуманисты приезжали в Рим, чтобы подивиться блеску папского двора. Одни восхваляли великолепие празднеств, других поражала и даже огорчала роскошь духовенства и языческий образ жизни христианской столицы. Среди последних был знаменитый философ Эразм Роттердамский (1469—1536) и молодой ревностный монах Мартин Лютер. Чтобы увеличить свои доходы, Лев Х назначил несколько кардиналов, которые должны были оплатить свой титул весьма значительными суммами, поступавшими в папскую казну. Другим источником доходов призвана была служить продажа «отпущений» и грамот, скрепленных папской печатью, которые гарантировали каждому исповедавшемуся грешнику освобождение от мук чистилища. Акцию продажи «отпущений» доверили доминиканцам. Она оказалась искрой, из которой разгорелся всеобщий протест значительной части западной христианской общественности. От ее имени папскую акцию резко осудил Мартин Лютер. Перед лицом отклика, который вызвало его выступление. Лев Х предложил, во-первых, начать переговоры с руководителями нового реформаторского движения (проводил их по поручению папы кардинал Фома де Вио, прозванный Каэтаном), а затем 15 июня 1520 огласил буллу «Exurge Domine», торжественно осуждающую Лютера и приказывающую сжечь его труды, которых папа лично никогда не читал. Лев Х и его курия считали, что таким способом бунт реформаторов удалось успешно остановить и он никогда не возродится. В веселящемся и танцующем Риме не отдавали себе отчета в том, что над Европой нависла опасность полного раскола западного христианства. Лев Х умер неожиданно в Риме 1 декабря 1521 года, не успев собороваться. Его похороны были скромными, так как папская казна была почти пуста.

|

|

11 декабря. События... |

в 1946 году запатентован первый компьютер "Марк-1", с накопителем программ и катодной лучевой трубкой, созданный в Манчестерском университете (Великобритания)

в 1946 году образован Фонд ООН помощи детям (UNICEF). Он создавался для помощи детям отвоевавшей Европы (считали, что три капсулы витамина А могут спасти детей от слепоты на целый год). Затем он стал действовать и на Чёрном континенте: делали прививки, кормили, учили, лечили. Впоследствии гуманитарные задачи переросли в законодательные: в 1989 г. принята Конвенция о правах ребёнка. Коллективный лауреат Нобелевской премии мира 1965 г. Ему долгие годы помогали Одри Хепберн, Питер Устинов, Ванесса Редгрейв, Хулио Иглессиос, доктор Куин - Джейм Эймур. Детский фонд получает в год 1 000 000 000 000 $.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

11 декабря. События... |

в 361 году Юлиан, провозглашенный своей гвардией императором Римской империи, занял Константинополь, начав свое 18-месячное правление.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

10 декабря родились... |

1929

Любовь Михайловна Берягина (Путятина)

доярка Коляновского плодопитомнического совхоза Ивановского района. Родилась в селе Ломове Раненбургского района Рязанской области, ныне Чаплыгинский район Липецкой области, в крестьянской семье. Русская. В 1946 году окончила 8 классов, собиралась продолжить учебу, но жизнь повернулась иначе. Через несколько месяцев умер отец и девушка, что бы подержать мать, пошла работать. В 1946 году по вербовке приехала в Иваново, на меланжевый комбинат имени Фролова. Трудовую деятельность начала ученицей съемщицы. В августе 1947 года поступила учиться на вечернее отделение Ивановского хлопчатобумажного техникума. Продолжала работать на комбинате, стала помощником мастера. Многотиражная газета «Меланжист» не раз писала о ее умелом подходе к людям, высоких, деловых качествах. Продолжая учебу, поступила на первый курс Ивановского текстильного института. Только вот учебу не окончила. В 1955 году переехала в деревню Крутово Ивановского района, где вступила в колхоз «Красный труженик» (позднее, после объединения с несколькими хозяйствами, он был преобразован в совхоз имени 50-летия образования СССР). Первые наряды молодой колхознице выписали в полеводческую бригаду. Вскоре вышла замуж и стала Берягиной. Со временем перешла работать на ферму плодопитомнического совхоза «Коляновский» дояркой. Взяла группу из 12 коров. Достигла высокой производительности труда. В 1965 году добилась отличного результата: надоила пять тысяч килограммов молока от каждой фуражной коровы Награждена Золотой медалью ВДНХ. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Берягиной Любови Михайловне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В следующие годы добилась ее больших результатов, довела надой до 5800 килограммов молока от каждой фуражной коровы. Член КПСС с 1967 года. В 1973 году, по состоянию здоровья, перешла на более легкую, не связанную с физическими нагрузками работу. Трудилась учетчиком первого отделения совхоза имени 50-летия СССР. Жила в деревне Крутово Ивановского района. Скончался 31 мая 2004 года. Похоронена на кладбище села Панеево Ивановского района. Награждена орденом Ленина, медалями.

|

|

10 декабря родились... |

1919

Василий Никандрович Никандров

командир взвода 189-го танкового полка (17-я гвардейская кавалерийская дивизия, 2-й гвардейский кавалерийский корпус, 1-й Белорусский фронт), младший лейтенант. Родился в деревне Полетаево ныне Опочецкого района Псковской области в крестьянской семье. Русский. После окончания семилетней школы и курсов трактористов работал в колхозе. Призван в армию в 1938 году. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Сражался на Южном и 1-м Белорусском фронтах. Войну командир танка 16-й танковой дивизии 2-го механизированного корпуса В.Н.Никандров встретил на границе с Румынией, у реки Прут. Корпус вёл тяжёлые бои с переправившимися немецко-румынскими войсками, наносившими удар в направлении города Бельцы, затем отступал к Днестру. 18 июля он получил приказ о передислоцировании в район Умани. Там корпус попал в окружение. Части сил 16-й танковой дивизии удалось вырваться из котла. 12 августа эти подразделения влили в 47-ю танковую дивизию. 15 августа 47-я танковая дивизия была направлена в Полтаву для укомплектования, после чего участвовала в боях в составе 38-й армии с 31 августа до октября 1941 года. С 7 октября 1941 года 47-я танковая дивизия была переформирована в 142-ю танковую бригаду. В декабре 1941 года В.Н.Никандров был откомандирован в Казанское танковое училище для обучения курсантов практическому вождению танков. После длительной и напряжённой работы по подготовке танковых кадров В.Н.Никандров был зачислен в это училище в качестве курсанта и в 1944 году окончил его. После этого младший лейтенант В.Н.Никандров 1 ноября 1944 года возвратился в действующую армию и был направлен на 1-й Белорусский фронт в 189-й танковый полк 17-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, находившегося на территории Польши. В январе 1945 года началась Висло-Одерская операция. 15 января началась переправа на западный берег Вислы, на Магнушевский плацдарм, танковых и кавалерийских соединений, в том числе 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. Маршал Советского Союза Г.К.Жуков поставил перед корпусом боевую задачу – войти в прорыв за танковыми соединениями и, развивая стремительное наступление через Блендув, Бяла-Равска, Скерневице, Лович, снова выйти к Висле в районе Плоцка, не допуская отхода варшавской группировки противника и подхода его резервов с запада. На Магнушевском плацдарме шли ожесточенные бои. Гитлеровцы напрягали усилия, стремясь задержать наше наступление на отсечной позиции по северному берегу реки Пилицы. 16 января корпус переправился через Пилицу и начал стремительное продвижение по заданному маршруту. Конница и её танковые полки шли без остановок, пройдя за ночь более сорока километров. К 10 часам 17 января авангард достиг населённого пункта Блендув. Корпус получил приказ: не дать противнику возможности занять оборону на реке Равке и захватить город Скерневице. До этого рубежа оставалось более пятидесяти километров. Командир корпуса генерал Крюков выдвинул в качестве передовых отрядов 189-й и 184-й танковые полки. На танки был посажен десант автоматчиков, с ними же двигались истребительно-противотанковые и зенитно-артиллерийские батареи на моторизованной тяге. Главные силы кавалерийского корпуса продолжали форсированный марш. Утром 18 января 189-й танковый полк подполковника Н.А.Святославова форсировал реку Равка. Командир танкового взвода В.Н.Никандров двигался со своим взводом в головной походной заставе полка. Танкисты с автоматчиками на броне атаковали опорный пункт противника, расположенный в населённом пункте Сулишев, захватили пять линий траншей с дзотами, противотанковым рвом и проволокой и три железобетонных дота. При этом было уничтожено до 100 солдат и офицеров противника. У села Камион (Камён-Дужи, 14 километров севернее города Сохачев) отряд попал под сильный обстрел. Снаряды рвались, преграждая подступы к селу. Цепи залегли. В атаку пошли танки 189-го полка и два эскадрона 35-го гвардейского кавалерийского полка. Танки развернулись и устремились вперед, открыв огонь. Гитлеровцы встретили их ответным шквалом огня. В первом эшелоне атакующих танков шла машина В.Н.Никандрова с надписью на башне «Суворов». Первая линия укреплений была преодолена. Экипаж В.Н.Никандрова уничтожил три пулемётные точки и до 150 солдат и офицеров противника. На втором рубеже обороны В.Н.Никандров заметил дзот и артиллерийский капонир. Он направил свой танк на дзот, а двум танкам приказал двигаться в обход. Когда до дзота осталось не больше двухсот метров, танк В.Н.Никандрова был подбит. Вспыхнул топливный бак, танк загорелся. Горящий танк продолжал мчаться вперёд. Кавалеристы видели, как охваченная пламенем машина на полном ходу налетела на дзот, закрыв своим корпусом его амбразуру. Раздался взрыв. Вражеская огневая точка перестала существовать. Весь экипаж танка погиб. Другие танки взвода В.Н.Никандрова раздавили две пушки противника вместе с прислугой. В.Н.Никандров обеспечил проход подразделениям танков и кавалерии, что помогло им занять опорный пункт Камион. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года младшему лейтенанту Никандрову Василию Никандровичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). В.Н.Никандров похоронен в братской могиле в селе Камён-Дужи (Польша). Награждён орденом Ленина (24 марта 1945).

|

|

10 декабря родились... |

1910

Александр Карпович Лысенко

начальник паровозного отделения Лиски Юго-Восточной железной дороги. Родился в городе Лида ныне Гродненской области Белоруссии в семье железнодорожника. Вскоре с родителями отцом переехал на станцию Морозовскую ныне Ростовской области, куда отца перевели машинистом водокачки. Здесь окончил школу-семилетку. В 1930 году, по окончанию Борисоглебского техникума путей сообщения, был направлен в депо Лиски Юго-Восточной железной дороги. Стал работать помощником машиниста, а вскоре и самостоятельно повёл грузовые поезда. В 1932 году призван в Красную Армию, проходил службу в Курске. Вернувшись в депо Лиски, работал мастером по монтажу и освоению нового оборудования. В 1937 году был назначен начальником планово-производственного бюро, а летом 1938 года - начальником Лискинского паровозного хозяйства. С началом Великой Отечественной войны депо Лиски стало работать по-фронтовому. С востока шли воинские эшелоны к фронту, на восток - санитарные поезда, эшелоны с людьми и эвакогрузами. Лысенко умело организовывал полевые водокачки и передвижные склады топлива, не допуская остановки паровозов на перегонах без воды и топлива. При первой бомбёжке Лискинского узла летом 1942 года он был ранен и контужен, но остался в строю, организовав ликвидацию разрушений депо. Бомбёжки важного железнодорожного узла шли ежедневно. Когда фашисты оказались на западном берегу Дона, довелось под огнём артиллерии и под бомбежкой с самолётов эвакуировать оборудование депо и станции. Депо Таловая стало временным пристанищем лискинских паровозников. Теперь локомотивы шли на Поворино, а оттуда к Сталинграду или Ельцу. В октябре 1942 года, в разгар Сталинградской битвы, был назначен А.К.Лысенко начальником колонны паровозов № 19 особого резерва НКПС. Локомотивов колонны доставляли к Сталинграду военные грузы по Арчединскому отделению Юго-Восточной дороги. В январе 1943 года Лысенко был вновь назначен на пост начальника отделения паровозного хозяйства в депо Лиски. Нужно было как можно быстрее восстановить депо и обеспечить нормальную работу локомотивов. Уже через три дня задымила водокачка и открылся пункт технического осмотра паровозов. На ближних станциях и перегонах собрали инструмент и материалы, на топливном складе появились штабели угля. На Елец пошли эшелоны с дивизиями Донского фронта. Гитлеровская авиация нещадно бомбила не только восстановителей моста через реку Дон, но и депо Лиски, которое в начале 1943 года пришлось восстанавливать трижды. И когда в апреле началось движение поездов через реку Дон, службы депо ещё не были восстановлены. Водоснабжение паровозов обеспечивалось по шлангам прямо из реки, а углем локомотивы загружались из полувагонов, снабжённых подъёмным краном, которые выполняли роль передвижных экипировочных пунктов. Лискинское отделение паровозного хозяйства сыграло заметную роль в подвозе войск, вооружения и продовольствия для обеспечения потребностей всего Степного фронта в канун и в ходе знаменитой Курской битвы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства, за выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного транспорта в трудных условиях военного времени» Лысенко Александру Карповичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Директор-полковник тяги А.К.Лысенко проделал большую работу по восстановлению хозяйства Лискинского узла. Для бесперебойной работы отделения в зиму 1943-1944 года были восстановлены пункты водоснабжения, электростанции, отремонтирован поезд с монтажом механического оборудования, склад топлива с общежитием для рабочих. Паровозное отделение работало бесперебойно, задание по перевозкам выполнено полностью. После Победы продолжа трудиться на своем посту, затем возглавил Лискинское отделение. В 1947 году был избран депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1972 году ушел на заслуженный отдых. Скончался 23 января 1976 года. Награжден орденами Ланина (5 ноября 1943), Трудового Красного Знамени (1 августа 1942), медалями.

|

|

10 декабря родились... |

1891

Нелли Закс (Nelly Sachs)

немецкая писательница. Родилась в еврейской семье в Берлине. Мало что в ранних произведениях Закс – она писала стихи в неоромантическом духе, пьесы для кукольного театра, выпустила сборник легенд и рассказов – указывало на пути будущего развития ее творчества. Однако после 1933 она заинтересовалась вопросом об общих корнях иудаизма и христианства. В 1940 эмигрировала в Швецию. Ее первый поэтический сборник вышел в 1947 в Восточном Берлине под названием "В жилищах смерти" (In den Wohnungen des Todes). В этих стихах, как и в пьесе "Эли" (Eli, 1943), заявлены все основные темы, развитые затем в сборниках "Звездное затмение" (Sternverdunkelung, 1949), "И никто не знает, как дальше" (Und niemand weiss weiter, 1957) и "Побег и преображение" (Flucht und Verwandlung, 1957). В томике поздних стихов (1965) выделяется поэтический цикл "Пылающие загадки" (Glьhende Rдtsel). Провидческая поэзия Закс пронизана экстатическим напряжением и мистицизмом. В основе ее поэтического мышления – мотив преследования и бегства, символика охотника и его добычи, извечная драма, разворачивающаяся между истязателями и их жертвами. Закс удостоилась многих литературных наград и премий, увенчана Нобелевской премией по литературе 1966 (совместно с Ш.Й.Агноном). Скончалась в Стокгольме 12 мая 1970 года.

|

|

10 декабря родились... |

1830

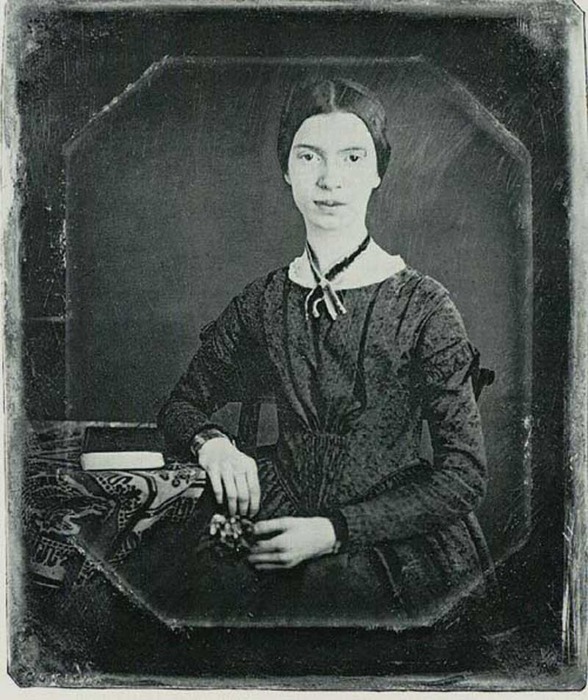

Эмили Дикинсон (Emily Dickinson)

американская поэтесса. При жизни опубликовала менее десяти стихотворений (большинство источников называют цифры от семи до десяти) из тысячи восьмисот, написанных ей. Даже то, что было опубликовано, подверглось серьёзной редакторской переработке, чтобы привести стихотворения в соответствии с поэтическими нормами того времени. Стихи Дикинсон не имеют аналогов в современной ей поэзии. Их строки коротки, названия, как правило, отсутствуют, и часто встречаются необычная пунктуация и использование заглавных букв. Многие её стихи содержат мотив смерти и бессмертия, эти же сюжеты пронизывают её письма к друзьям. Хотя большинство её знакомых знали о том, что Дикинсон пишет стихи, масштаб её творчества стал известен только после её смерти, когда её младшая сестра Лавиния в 1886 году обнаружила неопубликованные произведения. Первое собрание поэзии Дикинсон было опубликовано в 1890 году и подверглось сильной редакторской правке; полное и почти неотредактированное издание было выпущено в 1955 году Томасом Джонсоном. Хотя публикации вызвали неблагоприятные отзывы критики в конце XIX и начале XX века, в настоящее время Эмили Дикинсон рассматривается критикой как один из величайших американских поэтов. Родилась в Амхерсте (штат Массачусетс), в пуританской семье, жившей в Массачусетсе с XVII века. Отец, Эдвард Дикинсон, был юристом и политиком, долгое время входил в палату представителей и сенат штата, был конгрессменом США. Мать — Эмили Дикинсон, урождённая Норкросс. Эмили была средней из трёх детей: брат Уильям Остин (известен как Ости) был на год старше её, а сестра Лавиния — на три года младше. В доме в Амхерсте, где родилась Эмили Дикинсон, сейчас находится её мемориальный музей. Посещала начальную школу на Плезэнт-Стрит в Амхерсте. В 1840 году начала одновременно с сестрой обучение в Академии Амхерста, которая только за два года до этого стала принимать девочек. В академии провела семь лет, пропустив несколько семестров по болезни. Изучала английский, латынь, литературу, историю, ботанику, геологию, психологию и арифметику. Многие знакомства, начатые в Академии, продолжились в течение всей жизни Эмили Дикинсон. Закончила академию летом 1847 года, затем с 10 августа по 25 марта 1848 года обучалась в женской семинарии Маунт-Холиоук, в 16 км от Амхерста. Причины её ухода из семинарии неизвестны. После семинарии вернулась в семью родителей в Амхерст и всю оставшуюся жизнь прожила там, редко удаляясь от дома более чем на пять миль. В апреле 1844 года двоюродная сестра Эмили, София Холланд, с которой она была в близких отношениях, умерла от тифа. Это оказало на Эмили Дикинсон серьёзное влияние, она стала столь меланхоличной, что родители отправили её в Бостон для восстановления. Позже она некоторое время проявляла интерес к религии и регулярно посещала церковь, но в 1852 году прекратила, так и не сделав формального заявления о своей вере. Несмотря на строгие пуританские нравы в семье, Дикинсон была знакома с современной литературой. В частности, друг её семьи Бенджамин Франклин Ньютон познакомил её с поэзией, в частности, Вордсворта и Эмерсона. Весной 1855 года вместе с матерью и сестрой совершила одно из самых дальних своих путешествий, проведя три недели в Вашингтоне, где её отец представлял Массачусетс в Конгрессе, а затем две недели в Филадельфии. В частности, в Филадельфии она познакомилась со священником Чарльзом Уодсуортом, который стал одним из её ближайших друзей, и, несмотря на то, что впоследствии они виделись только дважды, вплоть до своей смерти в 1882 году оказывал на неё серьёзное влияние. Соседи считали её эксцентричной, в частности, за то, что она всегда надевала белое платье и редко выходила приветствовать гостей, а позже и вовсе не покидала своей комнаты. Большая часть её друзей не были с ней лично знакомы, а лишь вели с ней переписку. После расставания в 1862 году с человеком, которого она любила, практически перестала общаться с людьми, не считая родных и самых близких друзей. Дикинсон писала, что мысль о публикации «ей чужда, как небосвод — плавнику рыбы». Первая книга стихов «Poems by Emily Dickinson» вышла посмертно, в 1890 году, и имела определённый успех. За этой публикацией последовали многие другие. Ныне считается одной из важнейших фигур американской и мировой поэзии. Самый читаемый в мире и в своей стране американский поэт всех времён. Джон Бойнтон Пристли отзывался о ней так: «Наполовину старая дева, наполовину любопытный тролль, а в сущности — смелый и «сосредоточенный» поэт, по сравнению с которым мужчины, поэты её времени, кажутся робкими и скучными». Стихи Дикинсон привлекали многих композиторов, среди которых Сэмюэл Барбер, Элиотт Картер, Аарон Копланд, Андре Превин, Майкл Тилсон Томас, Нед Рорем, Освальдо Голихов, Виктория Полевая. Умерла Дикинсон в Амхерсте 15 мая 1886 года. Публикации на русском языке: Стихотворения / Перевод В.Марковой. Москва: Художественная литература, 1981; Стихотворения / Составитель А.Глебовская, С.Степанов. Разные переводы. Санкт-петербург: "Симпозиум", 1997, 2001; Лирика / Составление А.Кудрявицкого. Разные переводы. Москва: Издательство ЭКСМО-Пресс, 2001; [Стихотворения]// Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате. Уитмен У. Стихотворения и поэмы. Дикинсон Э. Стихотворения. Москва: Художественная литература, 1976, страницы 425-502; [Стихотворения]//Строфы века — 2. Москва: Полифакт, 1998, страницы 372, 676—677, 890; [Стихотворения]// Величанский А. Охота на эхо. Москва: Прогресс-Традциия, 2000, страницы 39—117. Литература об Эмили Дикинсон: Bianchi, Martha Dickinson. 1970. Emily Dickinson Face to Face: Unpublished Letters with Notes and Reminiscences. Hamden, Conn.: Archon Books; Blacke, Caesar R. (ed). 1964. The Recognition of Emily Dickinson: Selected Criticism Since 1890. Ed. Caesar R. Blake. Ann Arbor: University of Michigan Press; Bloom, Harold. 1999. Emily Dickinson. Broomall, PA: Chelsea House Publishers. ISBN 0-7910-5106-4; Buckingham, Willis J. (ed). 1989. Emily Dickinson’s Reception in the 1890s: A Documentary History. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. ISBN 0-8229-3604-6; Crumbley, Paul. 1997. Inflections of the Pen: Dash and Voice in Emily Dickinson. Lexington: The University Press of Kentucky. ISBN 0-8131-1988-X; Farr, Judith (ed). 1996. Emily Dickinson: A Collection of Critical Essays. Prentice Hall International Paperback Editions. ISBN 978-0-13-033524-1; Farr, Judith. 2005. The Gardens of Emily Dickinson. Cambridge, Massachusetts & London, England: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-01829-7; Ford, Thomas W. 1966. Heaven Beguiles the Tired: Death in the Poetry of Emily Dickinson. University of Alabama Press; Gura, Philip F. 2004. «How I Met and Dated Miss Emily Dickinson: An Adventure on eBay», Common-place, The Interactive Journal of Early American Life, Inc. 4(2). Retrieved: June 23, 2008; Habegger, Alfred. 2001. My Wars Are Laid Away in Books: The Life of Emily Dickinson. New York: Random House. ISBN 978-0-679-44986-7; Hecht, Anthony. 1996. «The Riddles of Emily Dickinson» in Farr (1996) 149—162; Juhasz, Suzanne (ed). 1983. Feminist Critics Read Emily Dickinson. Bloomington: Indiana University Press. ISBN 0-253-32170-0; Juhasz, Suzanne. 1996. «The Landscape of the Spirit» in Farr (1996) 130—140; Knapp, Bettina L. 1989. Emily Dickinson. New York: Continuum Publishing; Martin, Wendy (ed). 2002. The Cambridge Companion to Emily Dickinson. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-00118-8; McNeil, Helen. 1986. Emily Dickinson. London: Virago Press. ISBN 0-394-74766-6; Oberhaus, Dorothy Huff. 1996. « 'Tender pioneer': Emily Dickinson’s Poems on the Life of Christ» in Farr (1996) 105—119; Parker, Peter. 2007. «New Feet Within My Garden Go: Emily Dickinson’s Herbarium», The Daily Telegraph, June 29, 2007. Retrieved: January 18, 2008; Pickard, John B. 1967. Emily Dickinson: An Introduction and Interpretation. New York: Holt, Rinehart and Winston; Pollak, Vivian R. 1996. «Thirst and Starvation in Emily Dickinson’s Poetry» in Farr (1996) 62-75; Sewall, Richard B.. 1974. The Life of Emily Dickinson. New York: Farrar, Strauss, and Giroux. ISBN 0-674-53080-2; Smith, Martha Nell. 1992. Rowing in Eden: Rereading Emily Dickinson. Austin, Texas: University of Texas Press. ISBN 0-292-77666-7; Stocks, Kenneth. 1988. Emily Dickinson and the Modern Consciousness: A Poet of Our Time. New York: St. Martin’s Press; Walsh, John Evangelist. 1971. The Hidden Life of Emily Dickinson. New York: Simon and Schuster; Wells, Anna Mary. 1929. «Early Criticism of Emily Dickinson», American Literature, Vol. 1, No. 3. (Nov., 1929); Wolff, Cynthia Griffin. 1998. Emily Dickinson. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley. ISBN 0-394-54418-8.

|

|

10 декабря родились... |

1394

Яков I Стюарт (James I)

король Шотландии (1406-1437), третий сын Роберта III. Поскольку, как считали при дворе, дядя Якова, герцог Олбани, был повинен в смерти его старшего брата, самого Якова в 1406 в целях безопасности отправили во Францию. Но по дороге он попал в руки англичан, которые продержали его в плену до 1424, освободив в обмен на обещание уплаты 40 000 марок. Затем эта сумма уменьшилась на 10 000 марок - размер приданого Джоан Бофорт, дочери первого графа Сомерсета, члена английской королевской семьи, и племянницы Ричарда II, на которой Яков женился перед возвращением в Шотландию. Короновавшись в Сконе в 1424, он приложил усилия к тому, чтобы укрепить Шотландию, проводя антипапскую политику и заменив власть знати централизованным управленим. После того, как Яков захватил принадлежавшее Роберту Грехему графство, а его самого изгнал, в ночь с 20 на 21 февраля 1437 он был убит в Перте этим самым Грехемом при содействии других аристократов. Его вдова казнила заговорщиков и не дала династии пресечься. Якова принято считать автором Королевской книги (The Kingis Quair, ок. 1424), написанной "королевскими строфами" поэмы о пленнике, влюбившемся в даму.

|

|

10 декабря. События... |

в 1946 году Первый полёт чехословацкого учебного реактивного самолёта CS-92 (Me.262)

|

|

Процитировано 5 раз

Понравилось: 1 пользователю

10 декабря. События... |

в 1508 году папа римский Юлий II сформировал Камборийскую Священную Лигу против Венеции.

в 1520 году Мартин Лютер публично сжег во дворе Виттенбергского университета папскую буллу об отлучении его от церкви. В то же году он объявил, что борьба с папским засильем является делом всей немецкой нации.

Читать далее...

в 1520 году Мартин Лютер публично сжег во дворе Виттенбергского университета папскую буллу об отлучении его от церкви. В то же году он объявил, что борьба с папским засильем является делом всей немецкой нации.

|

|

Процитировано 4 раз

Понравилось: 1 пользователю

Лапушкины стихи |

Я завидую им, оставляющим прошлое в прошлом –

И умеющим жить с пятой цифры, с пустого листа.

Забывающим нас удивительно смело и пошло,

Говорящим себе "всё проходит", "не тот" и "не та"...

Я завидую им, потому что сама не сумею

Зачеркнуть человека, как имя в контактном листе –

И начать всё с нуля, и остаться с душою своею

В полном мире, где все однозначно, проверенно "те".

Нет, всё прошлое здесь, в этом нашем с тобой настоящем,

У обоих у нас свой заплечный немаленький груз,

От которого мы отказаться не можем – и тащим

В то грядущее, что никогда не настанет, боюсь...

И сказала бы "брось" – но самой ведь, увы, не под силу

Эта легкость, в которой нет места вчерашнему дню.

И горбы наши вряд ли окажутся крыльями, милый...

Но иначе нельзя – и тебя я ни в чем не виню.

Лапушкины стихи

И умеющим жить с пятой цифры, с пустого листа.

Забывающим нас удивительно смело и пошло,

Говорящим себе "всё проходит", "не тот" и "не та"...

Я завидую им, потому что сама не сумею

Зачеркнуть человека, как имя в контактном листе –

И начать всё с нуля, и остаться с душою своею

В полном мире, где все однозначно, проверенно "те".

Нет, всё прошлое здесь, в этом нашем с тобой настоящем,

У обоих у нас свой заплечный немаленький груз,

От которого мы отказаться не можем – и тащим

В то грядущее, что никогда не настанет, боюсь...

И сказала бы "брось" – но самой ведь, увы, не под силу

Эта легкость, в которой нет места вчерашнему дню.

И горбы наши вряд ли окажутся крыльями, милый...

Но иначе нельзя – и тебя я ни в чем не виню.

Лапушкины стихи

|

|

9 декабря родились... |

1929

Роберт Джеймс Ли Хоук (Robert Hawke)

премьер-министр Австралии. Родился в Бордертауне (Южная Австралия). Окончил университет Западной Австралии, где получил ученые степени по экономике и праву, стажировался в Оксфорде в качестве стипендиата Родса (1953–1955). Работал в Австралийском совете профессиональных союзов (1958–1969), в 1969 был избран президентом совета, оставался на этом посту до 1978. Хоук одновременно занимал посты в Резервном банке Австралии и Международной организации труда. В 1971–1973 стал первым вице-председателем, в 1973 – председателем Либеральной партии. В 1980 был избран в палату представителей, в 1983 стал лидером Лейбористской партии. Стал премьер-министром после победы партии на выборах 5 марта 1983. Хоук получил известность как сторонник консенсуса между основными социальными и экономическими группами австралийского общества. Его правительство поддерживало крупных предпринимателей в ключевых вопросах экономической политики (инфляция, повышение процентных ставок и снижение платежного дефицита). Хоук заморозил рост заработной платы, урезал расходы на социальные программы и девальвировал курс национальной валюты. В его премьерство были упрочены связи Австралии с США. В период экономического спада 1990–1991 популярность Хоука снизилась. В июне 1991 он столкнулся с беспрецедентным вызовом со стороны молодого политика П.Китинга. В декабре 1991 ушел в отставку с поста премьер-министра.

|

|

9 декабря родились... |

1917

Лео Джеймс Рейнуотер (James Rainwater)

американский физик. Нобелевская премия (1975) по физике (вместе с О.Бором и Б.Моттелсоном). Родился в маленьком городке Каунсил (штат Айдахо) в семье инженера. Отец умер во время эпидемии гриппа в 1918, мать переехала в Хенфорд (Калифорния), где вторично вышла замуж. В школе Рейнуотер был успешен в химии, физике и математике. По результатам соревнований по химии, организованных Калифорнийским технологическим институтом, был принят в институт и окончил его в 1939. Дальнейшее образование получил в Колумбийском университете, где слушал лекции Нобелевских лауреатов И.Раби, Э.Ферми и Э.Теллера. В 1942 участвовал в Манхеттенском проекте по созданию атомной бомбы, занимался нейтронной спектроскопией, используя маленький синхроциклотрон Колумбийского университета. В 1946, после того, как его диссертация была рассекречена, получил докторскую степень. С 1952 и до последних дней жизни – профессор Колумбийского университета. Занимался ядерной, нейтронной и мезонной физикой, измерял поперечное сечение нейтронов, изучал распределение медленных нейтронов по скоростям в парафине, угловое рассеяние пионов ядрами. Открыл мю-мезоатомы (1953). Создал обобщенную сфероидальную оболочечную модель ядра. Существовавшая до него оболочечная модель не могла объяснить многие наблюдаемые факты (например, нарушение сферической симметрии в распределении зарядов, отклонение от сферической формы ядра). Рейнуотер рассмотрел взаимодействие большей части нуклонов (протонов и нейтронов, из которых состоит ядро), составляющих «сердцевину ядра», с внешними валентными нуклонами. Он показал, что валентные нуклоны могут воздействовать на форму ядра. Выдвинул идею о существовании вращательных возбуждений в ядре. Показал, что взаимовлияние коллективного движения нуклонов и движения отдельных нуклонов приводит к деформации ядра. В 1975 Рейнуотер вместе с О.Бором и Б.Моттельсон получил Нобелевскую премию по физике «за открытие связи между коллективным движением и движением частиц в атомных ядрах и создание теории структуры атомных ядер, основанных на этой связи». Член Американского физического общества, Института электротехники и электроники, Нью-Йоркской Академии наук, Национальной Академии наук, Американского оптического Общества, Американской ассоциации преподавателей физики. Скончался 31мая 1986 года в Нью-Йорке. Сочинения: Rainwater J. Nuclear Energy Level Argument for a Spheroidal Nuclear Model. Phys.Rev.,79, 432, 1950; V. Fitch, J.Rainwater. Phys.Rev., 92, 489, 1953

|

|

9 декабря родились... |

1895

(Исидора) Долорес Ибаррури (Перес) (испанское ударение Ибаррури; испанское имя - Dolores Ibбrruri Gуmez, известная также как Пасионария, Pasionaria, «пламенная», или «цветок страстоцвет»)

деятель испанского и международного рабочего движения. Родилась в Гальярта, провинция Бискайя, в семье горняка. В 1917 вступила в социалистическую организацию г. Соморростро и начала выступать в рабочей печати под именем Пасионария (Пламенная). Через несколько лет Ибаррури стала членом компартии Испании (основана в апреле 1920). В последующий период - редактор ряда коммунистических газет, член Бискайского обкома КПИ; с 1930 член ЦК, с 1932 член Политбюро (с 1960 - Исполкома) КПИ, в 1932-42 секретарь ЦК КПИ. После 1932 возглавила работу КПИ среди женщин, в 1931-1933 была одним из редакторов ЦО КПИ - газета "Мундо обреро" ("Mundo Obrero"). Шесть раз Ибаррури подвергалась арестам и тюремному заключению. На 7-м конгрессе Коминтерна (1935) была избрана кандидатом в член Исполкома Коминтерна. В 1936 Ибаррури избрана депутатом кортесов, в 1937 - вице-председатель кортесов. Как руководитель компартии Испании Ибаррури играла особую роль в период Национально-революционной войны испанского народа против фашистских мятежников и итало-германских интервентов 1936-1939. С 1939 - в эмиграции. Во время 2-й мировой войны 1939-1945 Ибаррури активно боролась за объединение испанцев в едином национальном фронте, чтобы помешать испанскому диктатору Франко втянуть испанский народ в войну на стороне фашистской Участвовала в международном антифашистском движении. Сын Ибаррури - Рубен (1920-1942) - Герой Советского Союза, погиб, защищая Сталинград от фашистских полчищ. В 1942 (после смерти Х.Диаса) Ибаррури стала генеральным секретарем КПИ. На 5-м съезде КПИ (1954) выступила с отчетным докладом. На пленумах ЦК КПИ после 5-го съезда доклады И. были посвящены положению в Испании и тактике КПИ, единству действий рабочего класса и всех демократических сил в борьбе за ликвидацию диктатуры Франко, за национальную независимость и демократизацию Испании. На 6-м съезде КПИ (1960) Ибаррури выступила с докладом о 40-летии КПИ. На этом съезде она была избрана председателем КПИ. Ибаррури - автор многих книг и публицистических статей. Возглавляла комиссию ЦК по составлению "Истории коммунистической партии Испании" (1960; русский перевод, 1961). Автобиографическая книга Ибаррури "Единственный путь" переведена на русский (1962), французский, итальянский, немецкий и др. языки. Ибаррури - один из авторов коллективной работы "Война и революция в Испании 1936-1939" (русский перевод, том 1, 1968). Будучи одной из основательниц Международной демократической федерации женщин (1945), Ибаррури принимает активное участие в международном демократическом женском движении. Лауреат Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами" (1964). Доктор honoris causa МГУ (1961). Награждена орденом Ленина и медалями СССР. Умерла в Мадриде 12 ноября 1989 года. Сочинения: Por una Espaсa republicana, democratica e independiente, 1947; A los trabajadores anarquistas, Mйxico, 1953; Informe del Comitй Central presentado ante el Congreso del PCE. Praga, 1954; 40 aсos del Partido comunista de Espaсa, sus raices, su base ideуlogica, sus actividades. Mensaje a la juventud, Praga, 1960; En la lucha. Palabras у hechos 1936-1939, Moscъ, 1968; De febrero a octubre 1917. En el 50 aniversario de la Revoluciуn socialista. ., 1967; в русском переводе - В борьбе. Избранные статьи и выступления (1936-1939), Москва, 1968; Октябрьская социалистическая революция и испанский рабочий класс..., Москва, 1960. Литература: Благоева С., Народный трибун Испании Долорес Ибаррури (Пасионария), (Москва), 1937.

|

|

9 декабря родились... |

1867

Николай Матвеевич Кижнер

советский химик-органик, почетный член Академии Наук СССР (с 1934). Родился в Москве. Окончил Московский университет (1890). Работал там же, в 1901-1913 гг. - профессор Томского технологического института, в 1914-1917 гг. - Народного университета имени А.Л.Шанявского в Москве, с 1918 г. - научный руководитель Научно-исследовательского института «Анилтреста» в Москве. Основные научные исследования посвящены органическому синтезу и изучению свойств открытых им органических соединений. Показал (1894), что при гидрогенизации бензола йодистоводородной кислотой получается не «гексагидробензол Вредена», как полагали прежде, а метилциклопентан. Это наблюдение стало экспериментальным доказательством изомеризации циклов с уменьшением кольца. Открыл (1900) алифатические диазо-соединения. Разработал способ получения органических производных гидразина. Открыл (1910) реакцию каталитического разложения гидразонов с восстановлением карбонильной группы альдегидов или кетонов в метиленовую группу, являющуюся методом синтеза индивидуальных углеводородов высокой чистоты (реакция Кижнера - Вольфа). Эта реакция дает возможность выяснить структуру различных сложных соединений, например стеринов, гормонов, политерпенов. Применив метод каталитического разложения к пиразолиновым основаниям, открыл (1912) универсальный способ синтеза углеводородов циклопропанового ряда, в том числе бициклических терпенов с трехчленным кольцом типа карана (реакция Кижнера). Внес существенный вклад в химию синтетических красителей и в создание советской анилинокрасочной промышленности. Методы получения органических красителей, разработанные Кижнером (1918—1935), во многом способствовали развитию советской анилинокрасочной промышленности.Труды Кижнера отмечены Русским физико- обществом двумя премиями имени А.М.Бутлерова. Скончался в Москве 28 ноября 1935 года. Сочинения: Исследования в области органической химии, Москва — Ленинград, 1937 (имеются биографический очерк и список трудов).

|

|

9 декабря родились... |

1839

Николай Дмитриевич Кашкин