-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 124098

Комментариев: 6818

Написано: 132598

Записей: 124098

Комментариев: 6818

Написано: 132598

7 декабря родились... |

1648

Джованни Чева (итальянское имя - Giovanni Ceva)

итальянский математик и инженер, доказавший теорему Чевы о геометрии треугольника. Брат Томазо Чева. Родился в Милане. Джованни Чева получил образование в иезуитском колледже Милана, а в 1670 году поступил в Пизанский университет. Чева был инженером-гидравликом и в качестве такового несколько раз служил правительству Мантуи. Основной заслугой является построение учения о секущих, которое положило начало новой синтетической геометрии. Оно изложено в сочинении «О взаимопересекающихся прямых» (De lineis rectis se invicem secantibus, statica constructio, 1678). Старался возродить греческую геометрию. Также он опубликовал одну из первых работ по математической экономике (De re nummeraria, 1711), в которой рассматривались условия равновесия денежной системы Мантуи. Считался выдающимся автором в области экономики — первым проницательным математическим писателем по этому предмету. В 1685 году женился на Сесилии Веччи, у них было несколько детей. Смерть его последовала во время осады Мантуи 15 июня 1734 года

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

7 декабря родились... |

903

Абу-л-Хусейн Абд-ар-Рахман ибн Умар ас-Суфи (персидское имя - عبدالرحمن صوف)

персидский астроном и математик. Родился в городе Рей. Приблизительно с 960 года работал в Ширазе. Им составлена «Книга созвездий неподвижных звёзд», содержащая каталог 1017 звёзд с подробным описанием 48 созвездий. В сочинении для каждого созвездия приведено его красочное изображение, а также таблица звёзд с их эклиптикальными координатами и звёздными величинами. Опираясь на собственные наблюдения, ас-Суфи произвёл критический пересмотр и уточнение данных предшественников, главным образом Клавдия Птолемея. Каталог ас-Суфи оказал большое влияние на дальнейшее развитие астрономии, им пользовались и часто ссылались на него ал-Бируни, Абу-л-Хасан ибн Юнис, Насир ад-Дин ат-Туси, испанские ученые при создании «Альфонсовых таблиц» (XIII в.) и самаркандские астрономы из обсерватории Улугбека (XV в.). Сочинение ас-Суфи в XII—XIV вв. несколько раз переводилось на латинский язык. Ас-Суфи написал обширнейшую (1760 глав, до нас дошли лишь сокращённые варианты в 400 глав) «Книгу действий с астролябией», «Книгу действий с небесным глобусом», трактат о построении равносторонних многоугольников, астрологическое сочинение «Книга введения в науку о звёздах и их приговорах».Умер в Ширазе 25 мая 986 года. Литература: Колочинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы: Биографический справочник. Киев: Наукова думка, 1986; Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII–XVII вв.). В 3 томах Москва: Наука, 1983; Матвиевская Г.П. Абд ар-Рахман ас-Суфи и его роль в истории астрономии. Историко-астрономические исследования, 16, 1983, страницы 93–136; Матвиевская Г.П. Абд ар-Рахман ас-Суфи. Москва: Наука, 1999; Розенфельд Б.А. Астрономия стран Ислама. Историко-астрономические исследования, 17, 1984, страницы 67–122.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

7 декабря. События... |

в 1981 году эксплуатацию был введён гидроагрегат №7 Нижнекамской ГЭС. Нижнекамская гидроэлектростанция — ГЭС на реке Кама в Татарстане, рядом с городом Набережные Челны. Строительство электростанции началось в 1963 году. Первый агрегат был пущен в 1979 при отметке НПУ 62 м (проектная отметка НПУ 68 м). ГЭС является русловой электростанцией с совмещённым зданием ГЭС. Состав сооружений ГЭС: бетонная водосливная плотина; намывные русловая и пойменные плотины максимальной высотой 30 м и общей длиной 2976 м; здание ГЭС совмещённого типа; судоходные шлюзы. По плотине ГЭС проложены железнодорожный переход и автодорожный переход федеральной магистрали М7 «Волга». Проектная мощность ГЭС — 1248 МВт, среднегодовая выработка — 2,67 млрд кВт•ч. В здании ГЭС размещено 16 поворотно-лопастных гидроагрегатов проектной мощностью по 78 МВт, работающих при расчётном напоре 12,4 м. Нижнекамская ГЭС во многом унифицирована с Чебоксарской ГЭС. Подпорные сооружения ГЭС (длина напорного фронта 3,9 км) образуют Нижнекамское водохранилище. В настоящее время уровень водохранилища находится на отметке НПУ 63,3 м. При данном напоре мощность ГЭС составляет ок. 450 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — ок. 1,7—2 млрд кВт•ч. Ориентировочная стоимость завершения строительства гидроузла составляет 42 млрд руб. Подъём уровня Нижнекамского водохранилища активно лоббируется властями Татарстана, однако встречает сопротивление властей Удмуртии, Башкортостана и Пермского края. Нижнекамская ГЭС входит в состав ОАО «Генерирующая компания» холдинга ОАО «Татэнерго».

|

|

7 декабря. События... |

в 1959 году в Свердловске состоялась премьера художественного фильма «Журавлиная песнь» (премьера в Москве 25 апреля 1960). Производство: Свердловская киностудия, 1959. Режиссеры: Олег Николаевский, Нина Анисимова, Эдуард Пенцлин. Сценаристы: Эдуард Пенцлин, Анвер Бикчентаев, Олег Николаевский. Операторы: Иван Артюхов, Венедикт Орлов. Композитор: Лев Степанов. Художник: Борис Кавецкий. Актеры: Эльза Сулейманова, Ильдус Хабиров, Зайтуна Насретдинова, Халяф Сафиуллин, Гентлякай Галлямов, Галимьян Карамышев, Мухамет Идрисов, Загир Исмагилов, А.Фахрутдинов, Раиса Дербишева, С.Каюмова, Галия Хафизова, М.Валнахметова, Ш.Гайсина.

Фильм-балет по мотивам либретто Файзи Гаскарова. В фильме снимались артисты Театра оперы и балета и Государственного ансамбля Башкирской АССР. Игрой на курае пастух-башкир Юмагул приручил стаю журавлей, которые могли превращаться в девушек. Однажды девушек-журавлей увидели охотники Арслан-бая. По приказу своего повнелители они начали их преследовать. Юманул и его возлюбленная Зайтангуль помогли журавлям спастись. Арслан-бай был очарован красотой Зайтангуль и решил взять её в жёны. Аксакалы решили, что право на любовь красавицы батыры должны доказать в честном поединке. Перед поединком охотники Арслан-бая схватили Юмагула и закрыли его в пещере. Но вода, хлынувшая в пещеру, размыла завал. В честном поединке верх одержал Юмагул. Но когда он встречается с Зайтангуль, стрела Арслан-бая смертельно ранит девушку. Охваченный скорбью и гневом Юмагул убивает Арслан-бая.

|

|

7 декабря. События... |

в 1970 году состоялась премьера мультипликационного фильма «Это в наших силах». Производство: Союзмультфильм, 1970. Режиссер: Лев Атаманов. Сценарист: Лев Атаманов. Оператор: Михаил Друян. Композитор: Никита Богословский. Художник: Борис Корнеев. По эскизам датского художника-карикатуриста Херлуфа Бидструпа. О защите и сохранении мира.

|

|

7 декабря. События... |

в 1933 году при постройке подводная лодка заводской №189 получила имя «Камбала». «Щ-203» — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка времён Второй мировой войны, принадлежит к серии V-бис проекта Щ — «Щука». Заложена 10 марта 1933 года на заводе № 189 в Ленинграде и в разобранном виде доставлена по железной дороге на завод № 200 имени 61 коммунара в Николаеве для достройки. Спущена на воду 29 мая 1934 года. 15 сентября 1934 года получила наименование «Щ-203». 4 сентября 1935 года вступила в строй и 30 сентября 1935 года вошла в состав 4-го дивизиона подводных лодок Бригады подводных лодок Черноморского флота. По приказу НКО-36 вступила в строй 29 декабря 1935 года. 1 сентября 1939 года переформирована в состав 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота. 22 июня 1941 – 2 мая 1942 в составе Отдельного учебного дивизиона подводных лодок Черноморского флота. 2 мая 1942 – 10 августа 1942 в составе 10-го отдельного дивизиона подводных лодок Черноморского флота. 10 августа 1942 – 22 ноября 1942 в составе 3-го дивизиона подводных лодок Черноморского флота. 22 ноября 1942 – 26 августа 1943 в составе 2-го дивизиона подводных лодок Черноморского флота.

26 августа 1943 – «Щ-203» потоплена итальянской сверхмалой подводной лодкой «СВ-4» в районе Севастополя в районе мыса Урет в точке 45°11,7' северной широты / 32°46,6' восточной долготы. По докладу командира итальянской подводной лодки капитан-лейтенанта Армандо Сибилле, "СВ-4" находилась в надводном положении, когда в 400 м он обнаружил всплывшую советскую подводную лодку, которая, запустив дизеля, начала движение в сторону "СВ-4". Сибилле застопорил ход, и советская подводная лодка прошла от итальянской буквально в 50 - 60 м, на мостике ясно различался человек, вглядывавшийся в даль. Оставшись за кормой у советской подводной лодки, "СВ-4" описала циркуляцию и, заняв выгодную позицию, с 800 м выпустила торпеду, однако эта торпеда отклонилась влево. Немедленно была выпущена вторая торпеда и она через 40 секунд попала перед рубкой советской подводной лодки - поднялся высокий столб воды, раздался взрыв и подводная лодка исчезла. 21 сентября 1943 - исключена из состава ВМФ. В конце 1949 года обнаружена и обследована на грунте. В 1950 году поднята, отбуксирована в Севастополь и на базе "Главвторчермета" разделана на металл.

|

|

7 декабря. События... |

в 1921 году первый английский вертолет, построенный в натуральную величину и совершивший частично успешные свободные полеты, был построен Луисом Бреннаном и испытан в Фарнборо. Объект повышенной секретности, вертолет Бреннана имел большой двухлопастный несущий винт, приводившийся в действие установленными на его концах четырехлопастными пропеллерами, работающими от общего двигателя. Пилотировал вертолет Роберт Грэхем, совершивший 7 декабря 1921 - 2 октября 1925 примерно 70 свободных полетов. После того как машина разбилась из-за неполадок в системе управления, программа была заброшена. Максимальная высота полета вертолета Бреннана составляла 3 метра.

|

|

7 декабря. События... |

в 43 году до нашей эры убит Марк Туллий Цицерон, влиятельнейший римский политический деятель — фактический глава Сената, блестящий публицист, мыслитель и непревзойденный оратор, чье имя стало синонимом красноречия. Цицерон, посвятивший все свои таланты отстаиванию республиканского строя правления, оказался неугоден правящему триумвирату, а в особенности народному трибуну Марку Антонию. Против него Цицерон на протяжении последнего года жизни произнес 14 знаменитых гневных обличительных речей, относящихся к вершинам полемического искусства. Триумвират наследников Цезаря – его полководцы Марк Антоний, Эмилий Лепид и его племянник Октавиан, придя к власти, первым делом составили проскрипции – списки кого следовало убить. В эти списки попали не только люди, обагрившие свои руки кровью Цезаря, но и те к кому они просто испытывали неприязнь. На смерть были обречены 300 сенаторов и более двух тысяч всадников. Антоний первым внес в список знаменитого оратора Цицерона, от чьего язвительного языка ему нередко доставалось. Октавиан вписал досаждавшего ему опекуна. А Лепид допустил внести в список имя своего брата. Расправа над попавшими в проскрипции была ужасной. За их головы была обещана награда, поэтому жестокость и низость воцарили в Риме. По улицам бродили шайки убийц, а корыстолюбцы выдавали им, где прячутся приговоренные. Сыновья предавали отцов, жены – мужей, а рабы – господ. Мостовые на улицах были залиты кровью, а отсеченные головы выставлялись на трибунах ораторов на форуме. Жертвой убийц стали оба брата Цицероны.

Они находились в тускуланском поместье, когда получили известие о своем приговоре. Каждый из них после этого поступил по-своему. Квинт Цицерон, отважный полководец и соратник Цезаря в галльских походах отправился «к волку в пасть» - в Рим. Но едва он добрался до своего дома, как в его жилище вломились убийцы. Квинт Цицерон успел спрятаться. Но из своего убежища он услышал крики и стоны своего сына, которого пытали огнем и тисками, стараясь выведать, где находится его отец. Квинт Цицерон выскочил, чтобы спасти своего мальчика, но убийцы умертвили и его, и сына. Марк Цицерон – непревзойденный оратор, но не самый отважный человек, пребывал в растерянности. Сначала он хотел бежать, но передумал. И решил обратиться к Октавию с мольбой о пощаде. Но не успел. 7 декабря 43 года на дороге его настигла шайка убийц. Едва Цицерон высунул голову из носилок, как бывший военный трибун Попилий Ленас, которого Цицерон когда-то защищал в суде, ударил его мечом по шее. Попилий доставил голову оратора к Антонию и получил за нее в десять раз больше обещанной награды. Жена Антония -- Фульвия, проколола некогда красноречивый язык Цицерона булавками, а ее муж Марк повелел водрузить голову оратора перед кафедрой, на которой тот так любил выступать.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

6 декабря 1941 года |

Ни хлеба, ни топлива нет.

Улыбки на лицах знакомых

Нелепы, как вспыхнувший свет

В окне затемнённого дома.

Нелепы, и всё же они

Сегодня скользили по лицам,

Как в старые добрые дни.

Мы знали, что это случится!

- Слыхали? - И люди стихали. -

Вы слышали новости? - Да!.. -

И люди друг другу махали,

Забыв, что под боком беда.

Бежали домой, чтоб в волненье

Там выдохнуть эти слова:

«Москва перешла в наступленье!..»

Поклон тебе низкий, Москва!

Юрий Петрович Воронов (1929-1993)

Улыбки на лицах знакомых

Нелепы, как вспыхнувший свет

В окне затемнённого дома.

Нелепы, и всё же они

Сегодня скользили по лицам,

Как в старые добрые дни.

Мы знали, что это случится!

- Слыхали? - И люди стихали. -

Вы слышали новости? - Да!.. -

И люди друг другу махали,

Забыв, что под боком беда.

Бежали домой, чтоб в волненье

Там выдохнуть эти слова:

«Москва перешла в наступленье!..»

Поклон тебе низкий, Москва!

Юрий Петрович Воронов (1929-1993)

|

|

6 декабря родились... |

1957

Михаил Сергеевич Евдокимов

артист эстрады, пародист и мастер разговорного жанра, народный артист России, губернатор Алтайского края.с 2004 г. Михаил Евдокимов родился в городе Новокузнецке Кемеровской области. Отец, Сергей Васильевич, — рабочий. Мать, Анна Петровна, родилась в 1924 году, работала на шахте. У Евдокимова шесть братьев и сестер. В 1958 году семья переехала в село Верх-Обское Смоленского района Алтайского края. По окончании школы Михаил Евдокимов учился в Барнауле в культпросветучилище на отделении балалаечников, затем работал шлифовщиком на Алтайском моторном заводе, администратором в столовой. Служил в армии в Нижнем Тагиле. В 1978—1979 годах занимал должность художественного руководителя сельского дома культуры в селе Усть-Катунь Смоленского района Алтайского края. В 1979 году поступил в Новосибирский институт торговли, был капитаном команды КВН. В 1981 году бросил учебу и уехал в Москву, за что был отчислен из института. Впоследствии, в 2000-х годах, все же окончил институт торговли, к тому времени переименованный в Сибирский университет потребительской кооперации (специальность — «экономика и управление на предприятии»).В 1981 году неудачно поступал в Московское эстрадно-цирковое училище. В 1983 году приглашен в Московскую областную филармонию в качестве артиста разговорного жанра, а затем — в Москонцерт. 8 марта 1984 года дебютировал на телевидении в праздничной программе «Огонек». С 1989 года работал в концертно-театральной фирме «Музыка». Известность к артисту пришла в 1989 году после участия в телевизионной программе «Аншлаг». С 1992 по апрель 2004 года являлся директором ООО «Театр Евдокимова». Снялся в нескольких фильмах: Воспоминание о «Коровьем марше» (1991), «Не хочу жениться» (1993), «Про бизнесмена Фому» (1993), «Не валяй дурака» (1997), «Не послать ли нам гонца?» (1998), «Старые клячи» (2000). Делал авторские передачи «С легким паром» («Первый канал»), «Михаил Евдокимов в кругу друзей» («Россия»), «Не скуЧАЙ!» («Россия»), «Надо жить» (ТВЦ). Выпустил несколько компакт-дисков с песнями в своём исполнении. Погиб под Бийском в автокатастрофе 7 августа 2005 года.

|

|

6 декабря родились... |

1927

Бирон Заппас (греческое имя - Βύρων Ζάππας; Byron Zappas)

греческий шахматный композитор. Родился в Афинах Он изучал экономику в афинском университете и впоследствии учился в аспирантуре по специальности “Бухгалтерский учет” в Лондонской Школе Экономики. Большая часть его профессиональной жизни была посвящена образованию. Он работал как школьный учитель на Кипре и, с 1972 года, как профессор бухгалтерского учета в Технологическом Образовательном Институте до момента отставки. 14-летний Бирон впервые узнал о шахматах от своего старшего брата, вскоре став сильным игроком. А познакомившись с шахматной композицией, вошел в число лучших решателей Греции. Первые шаги в композиции начал с составления стратегических трехходовых миниатюр, в чем ему оказывали помощь Иоаннис Коуталидис, Спайрос Бикос и Базиль Лирис. Его талант в полной мере раскрылся в области составления двухходовых задач. В 60-ые годы Заппас уехал на Кипр. Потеряв контакт с греческими композиторами, он вернулся к практическим шахматам, стал чемпионом Кипра и держал это звание 3 года подряд. Однако, он никогда не прекращал составлять и всегда пытался показать другим красоту шахматной композиции, привлекая их к составлению. Заппас впервые на Кипре создал команду композиторов, таких как П.Мартоудис, С.Ставринидес, Г.Сфикас (проживает в США) и Х.Пападопулос. Этой командой Кипр участвовал во 2-ом WCCT в 1967 году, заняв 15-ое место! После возвращения в Грецию в 1970 году он продолжил общение со своими шахматными друзьями, организовывая регулярные встречи, на которых вместе с Д.Капралосом, Н.Сиотисом и Д.Гуссопулосом обсуждались и анализировались шахматные задачи и их современная тематика. При помощи греческой шахматной федерации, он организовал комитет шахматной композиции, и по его инициативе Греция вошла в состав PCCC в начале 80-ых годов. С тех пор он был делегатом от Греции в течение 25 лет, а в 2006 стал почетным членом PCCC. Несмотря на занятость научными и профессиональными делами (автор четырех книг по бухгалтерскому учету), композиция никогда не переставала быть его Большим хобби. Он составил относительно немного произведений (приблизительно 500), поскольку никогда не брался за проходные малозначительные задачи. Это объясняет тот факт, что почти две трети его композиций удостоились приблизительно ста призов и более чем двухсот почетных отзывов. Заппас показал очень хорошие результаты в WCCT, занимая одно из первых трех мест в различных секциях. В пяти WCCT, он был среди восьми композиторов с лучшими индивидуальными результатами. В разделах #2 альбомов FIDE 1977-1979, 1983-1985 и 1986-1988 годов, Заппас набрал наибольшее количество баллов, что свидетельствует о высоком уровне его работ. Звание международного мастера он выполнил в 1984 году, а гроссмейстера - в 1993. Главная особенность в его задачах - действительная игра, особенно в области двухходовок. Он ценил чистоту замысла и логику в попытках. В теме, которая носит его имя, Заппас раскрыл свой творческий талант в полной мере. Белые и черные кони, изображенные на обложке его книги “Шахматная композиция”, не просто декоративный символ. Это любимые фигуры Заппаса, мастерски используемые им в большинстве задач в роли ведущих актеров.” (из книги “Chess Compositions”, 1997, F.Chlubna, J.Rice) Ушел из жизни после продолжительной болезни 5 января 2008 года.

|

|

6 декабря родились... |

1922

Александр Дмитриевич Виноградов

командир роты 1-го гвардейского стрелкового полка (2-я гвардейская стрелковая дивизия, 56-я армия, Северо-Кавказский фронт), гвардии старший лейтенант. Родился 6 декабря 1922 года в деревне Обухово Дунаевской волости Бельского уезда Смоленской губернии (ныне Бельского района Тверской области). Русский. В 1937-1938 годах жил в посёлке Оленино (ныне Тверская область), с 1938 года – в селе Ивановское (ныне в черте города Волоколамск Московской области). В 1940 году окончил 10 классов школы в Волоколамске. В армии с ноября 1940 года. До июля 1941 года – курсант учебного эскадрона горно-кавалерийского полка (в Среднеазиатском военном округе), в августе 1941 года окончил курсы младших лейтенантов при Алма-Атинском военно-пехотном училище. В августе 1941 – апреле 1942 – командир взвода полковой школы 675-го стрелкового полка, в апреле-июне 1942 – командир взвода школы младшего начсостава 66-го стрелкового полка (в Закавказском военном округе). В августе 1942 года окончил Филиал курсов «Выстрел» (в городе Тбилиси, Грузия). Участник Великой Отечественной войны: в августе-декабре 1942 – командир роты 4-го отдельного стрелкового батальона 34-й стрелковой бригады (Закавказский фронт). Участвовал в битве за Кавказ. В декабре 1942 года в районе города Орджоникидзе (ныне город Владикавказ, Северная Осетия) был ранен и до января 1943 года находился на излечении в грозненском госпитале. В январе-ноябре 1943 – командир роты 1-го гвардейского стрелкового полка. Воевал на Закавказском и Северо-Кавказском фронтах. Участвовал в Северо-Кавказской и Новороссийско-Таманской операциях. Особо отличился при прорыве вражеского оборонительного рубежа «Голубая линия» на Тамани. 8 августа 1943 года рота под его командованием первой ворвалась в траншею противника и уничтожила до взвода пехоты. В ходе последующего наступления рота успешно отражала яростные контратаки противника, прочно удерживала захваченный рубеж, способствуя наступлению батальона и полка. За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года гвардии старшему лейтенанту Виноградову Александру Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В ноябре 1943 – мае 1944 – заместитель командира отдельного учебного батальона 2-й гвардейской стрелковой дивизии (Отдельная Приморская армия). Участвовал в Керченско-Эльтигенской и Крымской операциях. В июле-октябре 1944 – заместитель командира батальона 6-го гвардейского стрелкового полка (1-й Прибалтийский фронт). Участвовал в Шяуляйской и Мемельской операциях. 21 октября 1944 года на подступах к городу Тильзит (ныне город Советск Калининградской области) был ранен и до ноября 1944 года находился на излечении в госпитале в городе Таураге (Литва). В сентябре 1945 года окончил курсы «Выстрел». До 1950 года служил командиром батальона и заместителем командиров батальонов стрелковых полков, командиром роты отдельного стрелкового батальона (в Белорусском военном округе). В 1953 году окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе. До 1956 года продолжал службу в армии командиром батальона стрелкового полка и заместителем начальника оперативного отделения штаба стрелковой дивизии (в Белорусском военном округе). В 1959 году окончил адъюнктуру при Военной академии имени М.В.Фрунзе. Служил в военной академии имени М.В.Фрунзе: преподавателем (1959-1962) и старшим преподавателем (1962-1965) кафедры оперативно-тактической подготовки, старшим преподавателем кафедры общей тактики (1965-1967).

Полковник Александр Дмитриевич Виноградов, начало 1960-х годов.

С февраля 1967 года по август 1970 года находился в загранкомандировке в Египте в качестве консультанта Военно-научного управления Генштаба по оперативно-тактическим вопросам. В 1970-1979 – старший преподаватель кафедры общей тактики Военной академии имени М.В.Фрунзе. С сентября 1979 года полковник А.Д.Виноградов – в отставке.

Жил в Москве. Умер 20 декабря 1980 года.

Похоронен на Хованском кладбище (Центральная территория, участок 8) в Москве.

Полковник (1960), кандидат военных наук (1960), доцент (1963). Награждён орденом Ленина (25.10.1943), 2 орденами Красной Звезды (19.06.1943; 30.12.1956), орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975), медалью «За боевые заслуги» (15.11.1950), другими медалями, иностранными наградами.

Барельеф А.Д.Виноградова установлен в посёлке Калининец Наро-Фоминского района Московской области (на территории военного городка 2-й гвардейской Таманской дивизии).

|

|

6 декабря родились... |

1918

Николая Вячеславович Новожилов

командир авиаэскадрильи 108-го авиационного полка (36-я авиационная дивизия, 8-й авиационный корпус, Авиация дальнего действия), капитан. Родился в селе Зелёная Слобода Чулковской волости Бронницкого уезда Московской губернии (ныне Раменского района Московской области). Русский. С 1930 года жил в Москве. В 1933 году окончил 7 классов школы, в 1935 году – школу ФЗУ. Работал электромонтёром в тресте «Мосэнергомонтаж» (1935-1938) и на заводе противопожарного оборудования «Красный факел» (1938-1940). В 1940 году окончил Ленинский аэроклуб города Москвы. В армии с апреля 1940 года. В 1941 году окончил Кировобадскую военную авиационную школу лётчиков. Служил лётчиком в 42-м дальнебомбардировочном авиационном полку (в Закавказском военном округе). В августе-сентябре 1941 года участвовал во вводе советских войск в Иран.

Участник Великой Отечественной войны: в октябре 1941 – августе 1943 – лётчик 42-го дальнебомбардировочного авиационного полка, в сентябре 1943 – мае 1945 – заместитель командира и командир авиаэскадрильи 108-го авиационного полка дальнего действия. Участвовал в обороне Москвы и Ленинграда, Смоленской операции, освобождении Белоруссии и Прибалтики, Восточно-Померанской операции и штурме Кёнигсберга. В сентябре-октябре 1942 и в конце 1943 - начале 1944 в составе оперативных групп авиации дальнего действия воевал в Заполярье, там совершил 50 боевых вылетов. За время войны совершил 302 (из них 275 – ночью) боевых вылета на бомбардировщике Ил-4 для нанесения ударов по военно-промышленным объектам в глубоком тылу противника, его живой силе и боевой технике.

За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года капитану Новожилову Николаю Вячеславовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны до 1947 года командовал авиаэскадрильей в Дальней авиации. В 1948 году окончил Ивановскую высшую офицерскую лётно-тактическую школу Дальней авиации. В 1948-1950 – старший лётчик-инспектор Управления боевой подготовки Дальней авиации. В 1954 году окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе.

В 1954-1965 – старший лётчик-инспектор Управления боевой подготовки Дальней авиации, с 1965 – старший офицер по классификации лётного состава Управления боевой подготовки Дальней авиации. С октября 1972 года полковник Н.В.Новожилов – в запасе. В 1975-1976 годах работал старшим инженером в Научно-экспериментальном центре автоматизации управления воздушным движением Министерства гражданской авиации, в 1978-1980 – электромонтёром Черёмушкинского телефонного узла.

Жил в Москве. Умер 17 апреля 1993 года.

Похоронен на Преображенском кладбище (участок 29) в Москве. Полковник (1953). Награждён орденом Ленина (19 августа 1944), 3 орденами Красного Знамени (24 февраля 1942; 31 декабря 1942; 16 октября 1957), орденом Александра Невского (13 июля 1945), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (17 июня 1943; 11 марта 1985), орденом Красной Звезды (30 декабря 1956), медалями.

Мемориальная доска установлена в Москве (Кадашевский переулок, дом 19) на здании школы №19, которую в 1933 году окончил Н.В.Новожилов.

|

|

6 декабря родились... |

1911

Николай Семёнович Герасимов

командир истребительного авиазвена авиации республиканской Испании, лейтенант. Родился в городе Симбирск Симбирской губернии (ныне город Ульяновск). Русский. В 1913-1921 годах жил в селе Ишеевка (ныне посёлок Ульяновского района Ульяновской области), затем вернулся в Симбирск. В 1923 году окончил 5 классов школы. В 1923-1924 годах жил в селе Баратаевка (ныне в черте Ульяновска). C 1924 года был чернорабочим, в 1926-1930 годах работал ткачом на текстильной суконной фабрике имени М.И.Калинина в селе Языково (ныне посёлок Карсунского района Ульяновской области). В 1931 году окончил курсы шофёров в Ульяновске. До декабря 1932 года работал шофёром в Ульяновской бронетанковой школе. В 1933 году окончил Ульяновскую лётную школу Осоавиахима, в 1934 году – курсы инструкторов при Центральном аэроклубе в Москве. В 1934-1935 годах работал лётчиком-инструктором аэроклуба авиазавода №21 в городе Горький (ныне Нижний Новгород). В армии с сентября 1935 года. В 1936 году окончил Пермскую военную школу авиатехников, в 1937 году – Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в ВВС лётчиком истребительной авиаэскадрильи и командиром звена истребительного авиаполка (в Киевском военном округе). Участник Гражданской войны в Испании: в июне-октябре 1938 – лётчик и командир звена в авиации республиканских войск. Совершил 80 боевых вылетов на истребителе «И-16», в 38 воздушных боях лично сбил 3 самолёта противника (по другим данным сбил лично 3 и в составе группы 14 вражеских самолётов). В воздушном бою был ранен в правую руку. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1939 года майору Герасимову Николаю Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. После возвращения из Испании продолжал службу в ВВС командиром звена истребительного авиаполка и был лётчиком-инспектором по технике пилотирования 69-й истребительной авиабригады (в Киевском военном округе). Участник боёв с японскими захватчиками на реке Халхин-Гол: в июне-августе 1939 – лётчик-инспектор по технике пилотирования 70-го истребительного авиационного полка, в августе 1939 – лётчик-инспектор по технике пилотирования 22-го истребительного авиационного полка. Совершил несколько десятков боевых вылетов на истребителе «И-16», в воздушных боях в составе группы сбил 6 самолётов противника. 27 июня 1939 года его самолёт был сбит во время взлёта с аэродрома, но Н.С.Герасимов совершил вынужденную посадку и не пострадал. Участник похода советских войск в Западную Украину в сентябре 1939 года в должности заместителя командующего 5-й армией по ВВС.

Майор Николай Семёнович Герасимов (справа) с боевыми товарищами, 1940 год.

Участник советско-финляндской войны: в ноябре 1939 – марте 1940 – заместитель командующего ВВС 7-й армии. В апреле-октябре 1940 – помощник командира 43-й истребительной авиационной бригады (в Одесском военном округе). Из-за аварии самолёта понижен в должности и в октябре 1940 года назначен помощником командира 46-го истребительного авиационного полка (в Киевском особом военном округе). В марте-июне 1941 – слушатель командного факультета Военно-воздушной академии (Монино). В июне-октябре 1941 – заместитель командира 271-го истребительного авиационного полка, проходившего формирование в городе Ростов-на-Дону. Участник Великой Отечественной войны: в октябре 1941 – октябре 1942 – командир 512-го истребительного авиационного полка. Воевал на Юго-Западном (октябрь 1941 – июль 1942), Сталинградском (июль-сентябрь 1942) и Донском (сентябрь-октябрь 1942) фронтах. Участвовал в оборонительных боях на харьковском направлении, Барвенково-Лозовской операции и Харьковской битве, обороне Сталинграда. В октябре 1942 – апреле 1943 – лётчик-инспектор по истребительной авиации Инспекции ВВС Красной Армии. В апреле 1943 – октябре 1944 – командир 256-й истребительной авиационной дивизии. Воевал на Воронежском (июль-октябрь 1943) и 1-м Украинском (октябрь 1943 – октябрь 1944) фронтах. Участвовал в Курской битве и битве за Днепр, Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской и Восточно-Карпатской операциях. Всего за время войны совершил несколько боевых вылетов на истребителях «ЛаГГ-3», «Як-1», «Як-7» и «Як-9», в воздушных боях лично сбил 2 самолёта противника. С декабря 1944 – заместитель командира 245-й истребительной авиационной дивизии (на Дальнем Востоке). Участник советско-японской войны 1945 года в должности заместителя командира 245-й истребительной авиационной дивизии (Забайкальский фронт). Участвовал в Хингано-Мукденской операции. Совершил 3 боевых вылета. После войны продолжал службу в ВВС заместителем командира 245-й истребительной авиационной дивизии (в Порт-Артуре, ныне город Далянь, Китай).

Полковник Николай Семёнович Герасимов, 1947 год.

В 1947-1948 – старший лётчик-инспектор по технике пилотирования Управления 17-й воздушной армии (в Киевском военном округе), в 1948-1954 – помощник командира 279-й истребительной авиационной дивизии (в Прикарпатском военном округе; города Ивано-Франковск и Мукачево). Освоил реактивный истребитель «МиГ-15». С февраля 1954 года полковник Н.С.Герасимов – в отставке. Жил в городе Жданов (ныне Мариуполь) Донецкой области (Украина). Умер 29 июня 1960 года. Похоронен в Мариуполе. Полковник (1943), военный лётчик 3-го класса (1950). Награждён 2 орденами Ленина (22 февраля 1939; 23 октября 1942), 2 орденами Красного Знамени (29 августа 1939; 21 марта 1940), орденами Кутузова 2-й степени (8 апреля 1944), Отечественной войны 1-й степени (5 ноября 1942), 2 орденами Красной Звезды (28 августа 1945; 15 ноября 1950), медалями, монгольскими орденом Боевого Красного Знамени (1939) и медалью. Бюст Н.С.Герасимова установлен в посёлке Ишеевка Ульяновской области. Его именем названы улицы в Ульяновске, посёлке Ишеевка и селе Баратаевка Ульяновской области.

Художественный маркированный конверт - Почта России - 2011 год

|

|

6 декабря родились... |

1904

Александр Иванович Введенский

русский поэт, драматург, представитель поэтического авангарда 1920–1930-х. Активный участник объединения ОБЭРИУ. Родился в Санкт-Петербурге в семье экономиста и врача. В 1920 в школьном журнале впервые было напечатано стихотворение Введенского И я в моем теплом теле. Увлекался акмеистами, Блоком, участвовал в сочинении коллективной пародии на футуристов Бык Буды. В 1920-е находился под сильным влиянием футуристов, особенно Крученых. Круг его литературных связей – Кузмин, Клюев, И.Терентьев. Вместе с последним участвовал в фонологических экспериментах «заумников» – создании «таблиц речезвуков». Знакомится с художником Филоновым, его учениками. В 1924 при вступлении в Союз поэтов причислил себя к футуристам. Стихотворения 1924–1926: 10 стихов, Парша на отмели, Галушка, Острижен скопом Ростислав, Начало поэмы, Воспитание души, Минин и Пожарский ориентированы на разнообразное обыгрывание слов с помощью шрифта, орфографии, грамматических неправильностей («старенькая наша дедушка»), семантических столкновений (прием, когда первые члены смыслового ряда осмысленны, а последующие постепенно погружаются в абсурд). Знакомство Введенского с Хармсом состоялось в 1925 – обнаружилось полное единство их эстетических взглядов. Единомышленники присвоили членам своего кружка звание «чинарей» (в значении «духовный ранг»): «чинарь-взиральник» – Даниил Хармс, «чинарь-авторитет бессмыслицы» – Александр Введенский, Леонид Липавский – теоретик и т.д. К их кругу в разное время примыкали Вагинов, Заболоцкий, Н.Олейников, А.Туфанов, И.Бахтерев и др. Группа претерпевала трансформации, меняла названия: «Левый фланг» (заумников), «Радикс», «Фланг левых», «Левый фланг» («Союза поэтов»), «Академия левых классиков» и, наконец, ОБЭРИУ – «Объединение реального искусства» (с ноября 1927). Маршак предложил писателям попробовать себя в качестве авторов, пишущих для детей, – он полагал, что детской литературе не хватает «игрового начала». С тех пор Введенский и Хармс активно сотрудничали с детскими издательствами и журналами «Еж» и «Чиж». Введенским было выпущено несколько десятков детских книжек, некоторые из них переиздаются и поныне. Как детский писатель он приобрел известность, гонорары за детские издания стали основной статьей доходов. Собственные же литературные эксперименты Введенского были востребованы в кругу близких и зачитывались на литературных и театрализованных выступлениях. Наиболее известным совместным проектом обэриутов была организация театра «Радикс». В 1926 там была поставлена пьеса Моя мама вся в часах по произведениям Введенского и Хармса. В театральных выступлениях Введенский участвовал как чтец, актер и ведущий. К началу 1930-х в произведениях Введенского сюжет, жанр, диалоги становятся более структурированными. Одушевленные и неодушевленные персонажи включаются в решение проблем феноменов мира и их взаимоотношений с категорией времени – Две птички, Значенье моря, Кончина моря. Философская направленность произведений усиливается, автора интересуют мировоззренческие темы – бог, смерть, время. К 1927 относятся упоминания о том, что Введенский работал над романом Убийцы вы дураки. Кругом возможно бог (1931) – философское произведение зрелого периода, названо литературоведом М.Мейлахом «путеводителем по моделям бессмыслицы поэтики Введенского». На первый взгляд сочинение представляется попыткой отобразить хаос, предшествующий созданию мира. Ощущается подвижность, незакрепленность форм и смыслов друг с другом; постоянно обыгрывается возможность их подмены и утраты. Диалог Куприянов и Наташа, написанный в том же 1931, – авангардистская вариация на тему любовной лирической эротики. В варианте Введенского, в «пиковый» момент, когда герои обнажились и, казалось бы, готовы слиться, Куприянов в ответ на призывы своей возлюбленной отвечает: «Нет, не хочу», и уходит, оставляя ее в недоумении и грусти. Лирический герой Введенского отвергает зов природного начала. Утрата естественных связей обнаруживается повсюду – Куприянов растворяется в природе, которая, как замечает автор, занимается тем же – бессмысленно порождает эфемерные искусственные формы, посылая любовные призывы, которые не приводят к вразумительному результату. К концу 1920-х в стране изменилась позиция советской партийной критики относительно экспериментов левых течений в искусстве. Все чаще звучали резкие отзывы в адрес обэриутов. После ряда газетных статей, где чинарям вменялось «литературное хулиганство», а ОБЭРИУ квалифицировалось как «литературное течение, несовместимое с социалистическим строительством», последовали аресты. 10 декабря 1931 Введенский был задержан. В это же время были арестованы Хармс, Бахтерев, Туфанов и др. Им были предъявлены обвинения в контрреволюционной деятельности по 58 статье, но осуждены они были по «литературному отделу» ГПУ. Им инкриминировалось, что своими «заумными стихами» они отвлекают граждан от задач социалистического строительства. После трех месяцев заключения 21 марта 1932 Введенский был освобожден и отправился в ссылку в Курск. Сюда же позже приехал Хармс. В Ленинград они вернулись в ноябре 1932. Вероятно, в Курске была написана так называемая Серая тетрадь Введенского – фрагментарные размышления о смерти, времени, последнем смысле слов и предметов. В своих записях он сетовал, к примеру, что глаголы в трех временах «хотя и похожи на что-то подлинно существующее», живут сами по себе. И что только секунды перед смертью «плотны и неизменны»: «Их можно пощупать… Это что-то целое». В Разговорах Л.Липавского (1933–1934), где были зафиксированы беседы, происходившие в узком кругу единомышленников, встречаются близкие по смыслу записям в Серой тетради высказывания Введенского: «Я посягнул на понятия, на исходные обобщения… Этим я провел как бы поэтическую критику разума …И я убедился в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие должны быть новые. …Может быть, «плечо» надо связать с «четыре»… Я даже не знаю, должна ли быть одна система связей или их много. И у меня основное ощущение бессвязности мира и раздробленности времени. А так как это противоречит разуму, это значит, разум не понимает мира». В 1934 Введенский стал членом Союза писателей. В 1936, будучи проездом в Харькове, познакомился Г.Викторовой и вскоре женился на ней. Переехал в Харьков на постоянное жительство, изредка приезжал в столицы, где его издательские дела после разгрома в 1937 детской редакции Маршака оставляли желать лучшего. Жизнь в Харькове была замкнута семьей и общением с несколькими знакомыми. Создал цирковые репризы и миниатюры, пьесу для кукольного театра С.Образцова. Из написанного в «харьковский» период (1936–1941) наиболее известны Некоторое количество разговоров, Потец, пьеса Елка у Ивановых и пророческое Где. Когда. Некоторое количество разговоров (1936–1937), по мнению литературоведа и философа Я.Друскина, – это разговоры о «неразговоре, о невозможности коммуникации,...невозможности поэзии,...невозможности вспомнить событие,...невозможности начать действие» и т.д. Потец (1936–1937) – загадочный диалог между сыновьями и отцом у предсмертного одра последнего. Разгадка слова «потец» (игра слов «отец-потец») становится темой полутелепатической коммуникации персонажей. Как выясняется, речь идет о «предсмертном поте на челе умирающего» в последней попытке сказать нечто значимое близким. Сыновья требуют получить от отца ответы на вербальном уровне – «объясни, расскажи-ка», он же, в свою очередь, ответствует в онтологической плоскости – с позиций бытия и небытия. Интригу дополняет загадка восприятия длительности времени в жизни человека – в момент смерти (трагическое: «недавно родился и уже умираю») и в течении обыденной жизни. В Елке у Ивановых (1938) сюжет строится вокруг условного «трагического» события – няня, выведенная из себя дерзкими замечаниями своей подопечной, в порыве гнева отрубает ей голову. Действующие лица высказываются о смерти вообще и данной смерти в частности. Затем следует суд над нянькой, напоминающий суд над Алисой у Кэрролла. Среди участников – полуслучайные персонажи: «дети» от 1 до 80 лет, родители Пузыревы (Ивановы, заявленные в названии, отсутствуют вообще), лесорубы, звери, полицейский и др. Все заканчивается «черным хэппи эндом» – новогодней елкой, вокруг которой оставшиеся персонажи бодро умирают. Где. Когда. (1941) – прощание с миром человека, задумавшегося о своем «условно прочном» существовании в мире. В последние минуты перед смертью герой постигает, что предметы сами по себе являются выражением и воплощением времени. В начале Великой отечественной войны перед оккупацией Харькова в конце сентября 1941 Введенский был арестован второй раз – как неблагонадежное лицо, своевременно не выехавшее из города. По имеющимся отрывочным и неточным сведениям, во время перемещения заключенных в начале зимы 1941 он заболел и умер от дизентерии (официальная дата смерти 20 декабря 1941), – на этом известия о его жизненном пути обрываются. Благодаря счастливой случайности и усилиям друга поэта, Друскина сохранилась по крайней мере четверть наследия. Это касается, прежде всего, произведений, не относящихся к детской литературе, – при жизни, кроме стихов для детей, были опубликованы только два небольших стихотворения в коллективных поэтических сборниках Ленинградского отделения Союза поэтов 1926 г. и 1927 г. Впервые двухтомник Введенского увидел свет в США в издательстве «Ардис», а на родине – в 1993. По его произведениям в Москве в театре «Эрмитаж» в начале 1990-х была поставлена пьеса Кругом возможно бог. Творчество Введенского входило в общее поле поисков русского поэтического авангарда начала 20 в. Его интересовали возможности семантического пространства языка как особого ментального самодостаточного образования. Он полагал, что то, что создается с помощью языка, не должно дублировать информацию, предоставляемую с помощью других органов чувств. Ставится вопрос о самой возможности порождения осмысленного или представляющегося таковым текста. Тривиальные правила языка выявляются для того, чтобы отказаться от них и таким образом открыть пространство нового мироосознания. Смысловыми столкновениями Введенский подчеркивал разницу между реальностью и вымыслом, бессмыслицей дискредитируя человеческую логику и язык. Пресловутая бедность языка Введенского – отсутствие аллитераций, ассонансов, игр со звуком, а также случайные и алогичные сравнения, воспринимающиеся порою как пародия («окрестный воздух был жуком») – схожа с кратким сообщением, когда человек не успевает подобрать правильные слова и в дело идут слова случайные. Отсутствуют изыски в размерах и рифмах, в основном используются четырехстопные хореи и ямбы с несложной перекрестной или парной рифмовкой. А.Герасимова, исследователь творчества Введенского, отмечает, что у него между знаком и означаемым существовали отношения алогичного тождества, проистекающие из царящего в мире всеобщего непонимания, о котором он писал в Серой тетради. Его опорные слова имеют архетипическую природу и высвобождают ассоциации, связанные со смертью: «Лежит в столовой на столе труп мира в виде крем-брюле». Распространенным поэтическим символам – «луна», «любовь» – в системе его поэтики не предавалось особого значения, в то время как случайные, казалось бы, слова – «пух», «котел» могли нести глубокий и трагический смысл. В стихотворениях «Битва», «Значенье моря», «Кончина моря», «Две птички», «Горе, лев и ночь» делается попытка саморасшифровок отдельных символов-знаков. В поздних вещах неадекватность опорных слов становится привычной. Тема смерти крепнет, и в последнем произведении «Где». Когда автор просит прощения у мира предметов за то, что их подлинный смысл открылся ему только в последние минуты жизни. При этом для творчества Введенского был свойственен интерес к смерти не как к эмоциональному, а, прежде всего, как гносеологическому явлению. Драматургические произведения по большей части представляют собой диалоги полуабстрактных персонажей, решающих одновременно со своими частными проблемами вопросы устройства мироздания, движения человека во времени, соотношения с бесконечностями разного рода и т.д. Драматургические решения Введенского предваряли послевоенный европейский театр абсурда и вызывают интерес у современных режиссеров-авангардистов. Издания: Введенский А. Полное собрание сочинений в 2 томах. Москва, Гилея, 1993.

|

|

6 декабря родились... |

1887

Генрих фон Фитингхоф (немецкое имя - Heinrich von Vietinghoff; полное имя – Генрих Готтфрид Отто Рихард фон Фитингхоф, Heinrich Gottfried Otto Richard von Vietinghoff)

немецкий военный деятель. Генерал-полковник (1 сентября 1943 года.). Родился в Майнце. Службу начал в 1906 году. Участвовал в Первой мировой войне, затем служил в рейхсвере. В 1933 году полковник, начальник Отдела Обороны страны Имперского Военного министерства. В 1935 году командующий 5-й танковой дивизии. Участник войны с Польшей (1939). Участник оккупации Франции (1940). Командир XIII армейского корпуса, позже командир XLVI танкового корпуса, участвовал в боях с югославской армией. После нападения на СССР — воевал в составе группы армий «Центр» и «Север». В 1942 году переведён на Запад командующим 15-й армией. В 1943 году командующий 10-й армией и переведен в Италию. С 1944 года командующий всеми войсками в Италии (командующий группой армий «Ц»). В январе 1945 года командующий группой армий «Курляндия». В марте 1945 года командующий войсками на Юго-Западе. 2 мая 1945 года капитулировал перед союзным войсками в Северной Италии. После этого 2,5 года находился в британском плену. После возвращения на родину привлекался Аденауэром в качестве эксперта при воссоздании вооруженных сил в Западной Германии. Умер в Пфронтене 23 февраля 1952 года. Награды: Железный крест 2-го класса; Железный крест 1-го класса; Рыцарский крест ордена Дома Гогенцоллернов с мечами; Рыцарский крест Железного креста (24 июня 1940); Рыцарский крест с дубовыми листьями (№ 456 от 16 апреля 1944). Литература: Залесский К.А. Кто был кто в Третьем рейхе. — Москва: АСТ, 2002. — 944 страницы — 5000 экземпляров — ISBN 5-271-05091-2; Gerd F. Heuer. Die Generalobersten des Heeres, Inhaber Höchster Kommandostellen 1933—1945. — 2. — Rastatt: Pabel-Moewig Verlag GmbH, 1997. — 224 p. — (Dokumentationen zur Geschichte der Kriege). — ISBN 3-811-81408-7.

|

|

6 декабря родились... |

1871

Николай Леонтьевич Юнаков (украинское имя - Мыкола Юнакив)

офицер, с 1912 — генерал Русской императорской армии; генерал-полковник армии Украинской народной республики (УНР); русский военный историк, православный. Родился в Чугуеве. Сын генерал-лейтенанта от инфантерии Леонтия Авксентьевича Юнакова, внук полковника Бугского казачьего войска. Окончил Орловский Бахтина кадетский корпус в 1889, Павловское военное училище в 1891 и Академию Генерального штаба в 1897. Служил в лейб-гвардии Семёновском полку, с 1891 — гвардии подпоручик, с 1895 — гвардии поручик. В 1897 произведён в гвардии штабс-капитаны с переименованием в капитаны Генерального штаба. В 1897-1898 состоял при штабе Санкт-Петербургского военного округа, в октябре-декабре 1898 — старший адъютант штаба 37-й пехотной дивизии. В 1898—1904 — правитель дел по учебной части Офицерской стрелковой школы. Цензовое командование ротой (в октябре 1899 — октябре 1900) и батальоном (май-сентябрь 1903) отбывал в 147-м пехотном Самарском полку. С 1901 — подполковник. В 1904—1905 — штаб-офицер при управлении 53-й резервной пехотной бригады. В 1905-1907 — начальник штаба 1-го округа отдельного корпуса Пограничной стражи. С 1906 — полковник. В 1907—1910 — штаб-офицер, заведующий обучающимися в Николаевской военной академии офицерами. С 1910 — экстраординарный профессор (диссертация о походе Карла XII на Украину), с 1911 — ординарный профессор (диссертация о русско-японской войне) Николаевской военной академии по военной истории. В своих исторических работах Юнаков выступал последователем Д.Ф.Масловского. Его работы по истории Северной войны благодаря богатому фактическому материалу и основательной документальной базе до сих пор не утратили своего значения. С 1912 — генерал-майор. В 1914 командовал 1-й бригадой 37-й пехотной дивизии. Участник Первой мировой войны, с ноября 1914 был начальником штаба 25-го армейского корпуса, с марта 1915 — начальник штаба 4-й армии. В 1916 году произведён в генерал-лейтенанты. В апреле-августе 1917 — командир 7-го армейского корпуса, в октябре-декабре 1917 — командующий 8-й армией. В 1918 году служил в украинской армии гетмана П.П.Скоропадского, был начальником Главного военно-учебного управления при гетмане и председателем комиссии по созданию военных школ, начальником Военной академии. В конце 1918 вступил в армию УНР, в которой был помощником главного инспектора, помощником начальника Главного геодезического управления Генерального штаба, с 7 августа 1919 — начальником штаба главного атамана Симона Петлюры. В 1920 — военный советник дипломатической миссии УНР в Польше. В июле-сентябре 1920 — военный министр УНР. Был произведён в генерал-полковники УНР. В 1921—1923 был главой Высшей войсковой рады УНР. Председатель Украинского военно-исторического общества. В 1927 отошёл от активной деятельности по состоянию здоровья. Умер в Тарное (Польша) 1 августа 1931 года. Ордена Российской империи: Святого Станислава 3-й степени (1898); Святой Анны 3-й степени (1902); Святого Станислава 2-й степени (1905); Святой Анны 2-й степени (1906); Святого Владимира 4-й степени (19 декабря 1910); Святого Станислава 1-й степени с мечами (Высочайший Приказ 27 января 1915); Святого Владимира 3-й степени с мечами (Высочайший Приказ 27 января 1915). Ордена УНР: орден Симона Петлюры. Сочинения: «Северная война.кампания 1708—1709 гг. Военные действия на левом берегу Днепра», тома 1-2, Санкт-Петербург, 1909; «Балканская война 1912 года. Стратегический очерк», Санкт-Петербург, 1913; «Записки по истории русско-японской войны 1904—1905», Санкт-Петербург, 1914. Библиография: Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. — Москва: АСТ, 2003. — 896 страниц — 5000 экземпляров — ISBN 5-271-06895-1; Тинченко Я. Офiцерський корпус Армiї Української Народної Республiки (1917—1921). Книга 1. Киев, 2007. Страницы 504—505.

|

|

6 декабря родились... |

1850

Николай Иванович Кареев

русский историк, философ, социолог. Родился в семье мелкопоместного дворянина в Москве. Получил дворянское воспитание, окончил 1-ю Московскую губернскую гимназию. Одноклассниками по гимназии были В.С.Соловьев (сын знаменитого историка), Н.А.Писемский (сын писателя). По окончании гимназии в 1869 поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Учился у Ф.И.Буслаева, С.М.Соловьева, В.И.Герье. По рекомендации последнего по окончании университета был оставлен при кафедре всеобщей истории для приготовления к профессорскому званию. В 1876 сдал магистерские экзамены и уехал во Францию для сбора материала по теме диссертации. Магистерскую (т.е. кандидатскую) диссертацию Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти ХVIII в. успешно защитил в Московском университете в 1879. Работа представляла собой крупный вклад в изучение плохо исследованного вопроса, в том же году вышла отдельной книгой на русском языке, а затем была переведена на французский. Став магистром, некоторое время преподавал в Московском университете историю Европы 19 в., затем уехал в Варшаву, где занял место экстраординарного профессора в местном университете. Был сторонником русско-польского сближения на основе равноправного партнерства, отрицавшего политику самодержавия. С этих позиций читал курс всеобщей истории, занялся изучением прошлого Польши. Опубликовал несколько работ на эту тему, в том числе Падение Польши в исторической литературе (1888), Исторический очерк польского сейма (1888), Польские реформы ХVIII в. (1890) и др. Свидетельством доверия к нему поляков стало избрание Кареева в 1902 членом-корреспондентом Краковской Академии наук. Работая в Варшаве, подготовил и в 1884 защитил в Москве докторскую диссертацию Основные вопросы философии истории (опубликована в 3-х томах в 1883–1890), в которой с позиций модного в те времена позитивизма детально проанализировал взаимоотношения философии и исторического знания. По мнению Кареева, история – это наука преимущественно эмпирическая и описательная («кладовая фактов»), а философия истории – наука теоретическая и конкретно-историческая, исследующая закономерности общественных изменений. Важнейшими в историческом процессе являются экономический и социальный факторы. Вместе с тем большое значение для исторического прогресса имеют идеи, умственная жизнь общества, деятельность отдельных личностей. В 1885 Кареев переехал в Санкт-Петербург, работал сначала приват-доцентом, а затем профессором по курсу всеобщей истории в столичном университете. Одновременно преподавал на Высших женских курсах, в Александровском лицее, в Политехническом институте. На базе университетских курсов подготовил и опубликовал семитомный (в 9 книгах) труд История Западной Европы в новое время (1892–1917). Другим важным исследованием стала книга Сущность исторического процесса и роль личности в истории (1890). Большой популярностью пользовались гимназические учебники Кареева. Так, Учебная книга новой истории (1900) выдержала 15 изданий и была переведена на болгарский, сербский и польский языки, Учебная книга истории средних веков (1900) – 9 изданий, Учебная книга древней истории (1901) – 8 изданий. Придерживаясь либеральных и демократических взглядов, Кареев выступал противником политики властей в отношении высшей школы. Вместе с некоторыми профессорами Санкт-Петербургского университета подписал письмо министру народного просвещения, в котором протестовал против репрессий в отношении участников студенческих волнений 1899. За это был уволен из университета и с Высших женских курсов. Вернулся к преподаванию лишь во время Первой русской революции. В годы революции участвовал в депутации ряда литературных и общественных деятелей Санкт-Петербурга, обратившихся к властям с просьбой отказаться от применения силы против народной манифестации 9 января 1905. За участие в депутации был арестован и несколько дней провел в Петропавловской крепости. Вступил в конституционно-демократическую (кадетскую) партию. В 1905 был избран в Государственную думу от партии кадетов. После октябрьской революции не эмигрировал. Но публиковать статьи и книги становилось все труднее. В условиях коммунистической перестройки высшего образования как «буржуазный» специалист был уволен из университета. Испытывал материальные лишения: голод, безденежье и, как результат, – болезни и слабость. Радостным событием для 79-летнего ученого стало его избрание в 1929 почетным членом Академии наук СССР и назначение высокой пенсии. Но в то же время большевики арестовали его сына Константина (дочь Елена вышла замуж за художника Г.С.Верейского и стала известной детской писательницей); в связи с так называемым академическим делом начались репрессии против близких друзей по научной и профессорской среде. Умер Кареев в Ленинграде 18 февраля 1931 года. Сочинения: Очерк истории реформационного движения и католической реакции в Польше, Москва, 1886; Неизданные документы по истории парижских секций 1790—1795 гг., Санкт-Петербург, 1912; Неизданные протоколы Парижских секций 9 термидора года, Санкт-Петербург, 1914. Более полный список трудов Кареева приведён в сборнике: Из далекого и близкого прошлого, Петроград — Москва, 1923, а также в его книге: Историки Французской революции, том 3, Ленинград, 1925. Литература: Очерки истории исторической науки в СССР, тома 2—3, Москва, 1960—63; Вебер Б.Г. Первое русское исследование французской буржуазной революции XVIII в., в сборнике: Из истории социально-политических идей, Москва, 1955; Фролова И.И., Значение исследований Н.И.Кареева для разработки истории французского крестьянства в эпоху феодализма, в сборнике: Средние века, выпуск 7, 1955.

|

|

6 декабря родились... |

1813

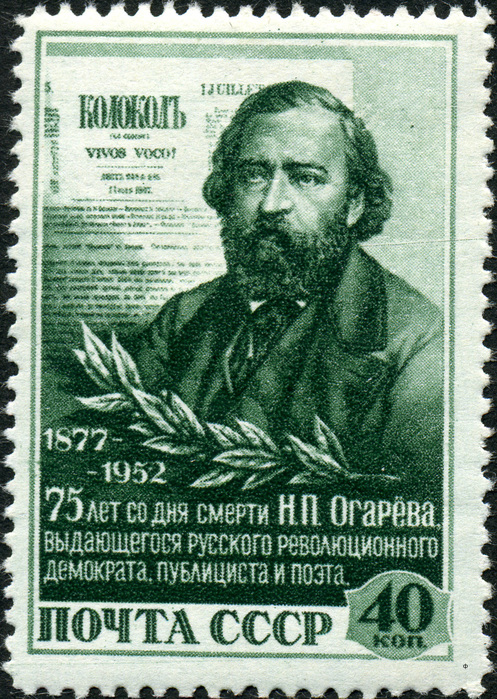

Николай Платонович Огарёв

русский поэт, публицист, революционный деятель. Родился в Санкт-Петербурге, из старинного дворянского рода. Рано потерял мать, детство провел в имении отца (Пензенская губ.), которое для болезненного мальчика (Огарев страдал эпилепсией) на всю жизнь осталось «местом романтической привязанности». С 1820 жил в Москве. К 1826 относится начало его многолетней дружбы с А.И.Герценом, дальним родственником и единомышленником в восторженном приятии либерально-освободительных и антидеспотических идей декабризма. Летом 1826 (или 1827) на Воробьевых горах друзья поклялись посвятить свои жизни борьбе за свободу народа. В 1829 Огарев, получивший прекрасное домашнее образование, поступил вольнослушателем на физико-математическое отделение Московского университета, посещал также лекции словесного и нравственно-политического (юридического) отделения, куда перешел в 1832 (оставил в 1833), одновременно начав службу в Московском архиве коллегии иностранных дел. Сложившийся вокруг друзей (Герцен также учился в университете) студенческий кружок способствовал интенсивной умственной работе Огарева, особенно увлеченного в эти годы идеями французских социалистов-утопистов. В 1834 был арестован за распевание «пасквильных» стихов, порочащих царскую фамилию; с лета 1834 по весну 1835 пробыл в одиночном заключении, затем сослан в имение отца. Был определен в канцелярию гражданского губернатора А.А.Панчулидзева, на племяннице которого М.Л.Рославлевой женился в 1836. В 1838, во время лечения на кавказских минеральных водах (Пятигорск), сблизился с А.И.Одоевским и другими ссыльными декабристами. После смерти отца (1838) занялся освобождением части своих крестьян (соответствующий договор утвержден Николаем I в 1842) и (во второй половине 1840-х годов) воплощением «индустриальных» проектов – организацией вольнонаемного труда крепостных. К 1839 относятся разрешение Огареву переезда в Москву, знакомство с В.Г.Белинским и споры с ним, как и с другими гегельянцами (в том числе с давним другом, известным историком-«западником» Т.Н.Грановским), о роли живого чувства, любви в эволюционном развитии человечества. Годы 1841–1846 Огарев провел (с перерывами) в Германии, Швейцарии, Италии, Франции, активно поддерживая дружеские и литературно-философские связи с соотечественниками в России и за рубежом. Сложные отношения с женой, не разделявшей ни его радикализма, ни философских и поэтических исканий, привели к разрыву. По возвращении на родину Огарев, несмотря на разочарование от результатов произведенного им эксперимента с освобождением крепостных (малоимущих закабалили богатые крестьяне), продолжает задуманные реформы: строит в своих селах суконную фабрику, сахарный и винокуренный заводы, покупает писчебумажную фабрику, начинает лесные промышленные разработки, постройку речных судов, открывает школы, больницы и т.п., сам увлеченно занимаясь при этом медициной, фармакологией, педагогикой, экономикой и статистикой. Хозяйственная деятельность Огарева не принесла желаемого успеха, о чем, в частности, не без самоиронии рассказано в автобиографических строках поэмы Огарева 1840-х годов Деревня (незавершена, опубликована в 1908) и стихотворной повести Господин (опубликована в 1857), и в 1848 он был почти разорен. К этому же времени относится начало истории его любви к Н.А.Тучковой (дочери уездного предводителя дворянства, бывшего члена декабристского Союза благоденствия), осложненное доносом отца жены Огарева на «безнравственность», «вольнодумие» и участие в создании «коммунистической секты», в связи с чем Огарев находился несколько месяцев в заключении, был отдан под надзор полиции и лишен права выезда за границу. Оформив после смерти первой жены (1853) отношения с Тучковой (будущей мемуаристкой, известной по публикациям как Тучкова-Огарева; с 1857 – гражданская жена Герцена), Огарев вместе с ней в 1856 покинул Россию. Поселившись в Лондоне, жил либо в доме Герцена, либо по соседству с ним. Начиная с 3-го номера совместно с Герценом выпускает оппозиционный антикрепостнический и антицаристский альманах «Полярная звезда»; с 1857 – газету «Колокол» с приложением «Общее вече», серию сборников «Голоса из России», ставшие влиятельной политической силой в России (куда доставлялись тайно) и Европе (так, в «Колоколе» печатались Дж.Гарибальди, В.Гюго, Ж.Мишле). Много сил отдал Огарев изданию Дум К.Ф.Рылеева, сборников Русская потаенная литература XIX столетия, Свободные русские песни, помощи Бернской типографии, печатавшей радикально-обличительную литературу, Гейдельбергскому кружку передовой молодежи, участию в разработке плана русской подпольной организации «Земля и воля». Совместно с Н.Н.Обручевым в июле 1861 Огарев пишет прокламацию Что нужно народу? В ряде статей «Колокола» и «Полярной звезды» критикует буржуазный парламентаризм Европы, капиталистические процессы в Европе и Америке. Народнические утопии Огарева находят выражение в апологии русской земельной общины и возлагаемых на нее социальных надеждах. В 1865 Огарев и Герцен переезжают в Швейцарию, куда в то время переместился центр русской эмиграции. В отличие от Герцена, не принимавшего неразборчивости в средствах т.н. «молодой эмиграции», Огарев пытается наладить контакты с ней, в том числе с анархистом М.А.Бакуниным и террористом-заговорщиком С.Г.Нечаевым, участвуя в его издании нового «Колокола» (1870). С 1875 в Англии, где изгоняемый швейцарским правительством Огарев поселился вместе с «англичанкой простого звания» Мэри Сатерленд, в 1858 поднятой им с лондонского «дна» и ставшей до конца дней его преданным другом, сближается с известным революционным народником П.П.Лавровым, выступая в редактируемом последним периодическом двухнедельном обозрении «Вперед!» с собственными статьями и подборками материалов о России в заграничной прессе. Поэтическое и публицистическое творчество Огарева составляет существенную часть истории отечественной литературы 19 в. В его публицистику вошли трактат Profession de foi (Исповедание веры, 1916), отразивший глубокие религиозные искания молодого Огарева, социально-экономические изыскания конца 1840-х годов (Замечания на статью..., 1847, и др.), пламенно-обличительные статьи и прокламации 1850–1870-х годов Русские вопросы (1856–1858), Правительственные распоряжения (1858), Московский комитет (1858–1859), Под суд! (1859, совместно с Герценом), Разбор нового крепостного права (1861), а также концептуальные статьи Памяти художника (1859), посвященная судьбе А.А.Иванова, критике теории «искусства для искусства», порожденной «эпохой общественного падения», и призывающая творческую молодежь отражать в своих произведениях «общественные страдания и все элементы живой общественной жизни»; Первый ответ и Второй ответ старому другу (обе 1869), отстаивающие, в духе бакунинского анархизма, необходимость тотального разрушения всех существующих институтов; Главные основы будущего общественного строя (1870) и др. Начав в 1823 с элегических стихов, в зрелые годы Огарев наиболее ярко заявил о себе гражданской лирикой некрасовского накала и широкого социального спектра, нередко агитационно-пафосной, иногда философско-медитативной, порой задушевно-ностальгической, неизменно ясной по мысли и стилю, композиционно и ритмически четко организованной, отмеченной характерным для русской демократической поэзии 1860–1870-х годов сплавом разговорной, даже фольклорно-просторечной лексики и «газетной» декламационности (стихотворения Деревенский сторож, 1840; Кабак, 1841; Дорога, положено на музыку автором, Изба, оба 1842, и др., где с сочувствием изображены типы сельских неудачников; На смерть поэта, посвященное А.С.Пушкину, 1837, опубликовано в 1931, На смерть Лермонтова, 1841, опубликовано в 1937; ставшее солдатской песней Арестант, 1850, опубликовано в 1869; Свобода, 1858, стало революционной песней; Памяти Рылеева, 1859; Михайлову, 1862, заключительная часть которого – «Закован в железы, с тяжелою цепью» – также стала революционной песней; Памяти Герцена, 1870, и имитирующие народный раешник и речитатив Песня русской няньки у постели барского ребенка, Размышления русского унтер-офицера перед походом, поэмы Гой, ребята, люди русские!, Восточный вопрос в панораме, обе 1869, и др.). Созданные в эмиграции социально-критические поэмы распространялись в России в списках (Юмор, 1840–1841, опубликовано в 1857; С того берега, Тюрьма, обе 1857; Рассказ этапного офицера, Матвей Радаев, 1859, полностью 1866); частично незавершенные, иногда они распадались на отрывки, популярные в подпольном репертуаре (песня казака из поэмы Дон, заключительные строки поэмы Забытье и др.). Романтические стихи первого периода творчества Огарева разнообразны по философской ориентации (от Сен-Симона до Г.В.Ф.Гегеля), нередко насыщены религиозно-мистическими мотивами («Я видел вас, пришельцы дальних стран», 1838) и одухотворены поиском абсолютной истины и справедливости, метафорой которых для поэта нередко выступает христианство (стихотворения Иисус, Христианин). В рефлективной лирике цикла Монологи (1844–1847), вызвавшей критику сторонника активных форм протеста Белинского, Огарев создает образ одинокого человека, страдающего комплексом «гамлетизма», неверием в свою способность изменить мир. Позднее в стихотворной повести Господин Огарев разоблачил тип «лишнего человека» и либерала во дворянстве. Амплуа поэта-борца, с которым он вошел в литературу, отразилось и на любовной лирике Огарева, этом своеобразном дневнике «утаенной любви», нередко перемежающемся гражданскими раздумьями (На наш союз святой и вольный..., 1850– 1852, и др.). Задушевны многие бытовые и пейзажные поэтические зарисовки Огарева, с тонкой музыкальностью передающие динамику настроения автора, философским психологизмом отмечена поздняя лирика поэта. Автор стихотворных циклов Воспоминания детства (1856–1861), Настоящее и думы. Письма к Герцену (1863, опубл. 1953) и др., сатирических стихов и эпиграмм, переводов из Г.Гейне, Фр.Шлегеля, незавершенных драматических сцен Исповедь лишнего человека. Умер Огарев после эпилептического припадка в Гринвиче близ Лондона 12 июня 1877 года; в 1966 прах был перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Почтовая марка СССР, 1952 год.

Библиография: Тучкова-Огарева Н.А. Воспоминания: С 52 иллюстрациями / Вступительная статья, редакция и примечания С.А.Переселенкова. — Ленинград: Academia, 1929. — 544 страницы: иллюстрации, портрет; Огарев Н.П. Юмор. Поэма / Предисловие Я.Эльсберга. — Москва-Ленинград: Academia, 1933. — 172 страницы; Огарев Н.П. Стихотворения / Редакция и примечания С.Рейсера и Н.Суриной. Вступительная статья С.Рейсера. — Б. Москва: Советский писатель, 1937. — 289 страниц; Огарев Н.П. Стихотворения и поэмы / Вступительная статья С.А.Рейсера и Б.П.Козьмина. Редакция и примечания С.А.Рейсера и Н.П.Суриной. Том 1. — Ленинград: Советский писатель, 1937. — 426 страниц; Огарев Н.П. Избранные стихотворения и поэмы / Под редакцией Я.З.Черняка. — Москва: Гослитиздат, 1938. — 457 страниц; Огарев Н.П. Избранные социально-политические и философские произведения : [В 2-х томах. К 75-летию со дня смерти. (1877—1952)] / Под общей редакцией М.Т.Иовчука и Н.Г.Тараканова. [Вступительная статья: Н.Г.Тараканов. «Мировоззрение Н.П.Огарева», Подбор, подготовка текста и примечания Я.З.Черняка]. Том 1. — Москва: Госполитиздат, 1952. — 864 страницы: портрет; Огарев Н.П. Избранные произведения: в 2-х томах / [Подготовка текста и примечания Н.М.Гайденкова. Вступительная статья В.А.Путинцева]; Том 1: Стихотворения. — Москва: Гослитиздат, 1956. — 491 страница: портрет; Том 2: Поэмы. Проза. Литературно-критические статьи. — Москва: Гослитиздат, 1956. — 540 страниц; Огарев Н.П. Избранные социально-политические и философские произведения / Под общей редакцией М.Т.Иовчук и Н.Г.Тараканова. Том 2. — Москва: Гослитиздат, 1956. — 683 страницы; Тучкова-Огарева Н.А. Воспоминания / Подготовка текста, вступительная статья и примечания В.А.Путинцева. — Москва: Гослитиздат, 1959. — 382 страницы: иллюстрации, портрет; Огарев Н.П. Стихотворения и поэмы / Вступительная статья, подготовка текста и примечания С.А.Рейсера. — Ленинград: Советский писатель, 1961. — 482 страницы: портрет; Либединская Л.Б. С того берега: Повесть о Николае Огареве. / Либединская Лидия Б. — Москва: Политиздат, 1980. (Пламенные революционеры). — 356 страниц, иллюстрации. То же. / [Художник М.Н.Ромадин]. — Москва: Политиздат, 1980. — 356 страниц: Ц. То же. — Москва: Политиздат, 1985. — 356 страниц; Конкин С.С. Николай Огарев. Жизнь, идейно-творческие искания, борьба. Саранск, 1982; Огарев Н.П. в воспоминаниях современников / Редколления: В.Вацуро, Н.Гей, Г.Елизаветина и др. — Москва: Художественная литература, 1989. — 543 страницы: иллюстрации..

|

|

6 декабря родились... |

1800

Иосиф (Осип) Иванович Ходзько (польское имя - Józef Chodźko, белорусское имя -- Юзэф Янавiч Ходзька)