-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 123612

Комментариев: 6817

Написано: 132111

Записей: 123612

Комментариев: 6817

Написано: 132111

30 ноября родились... |

1935

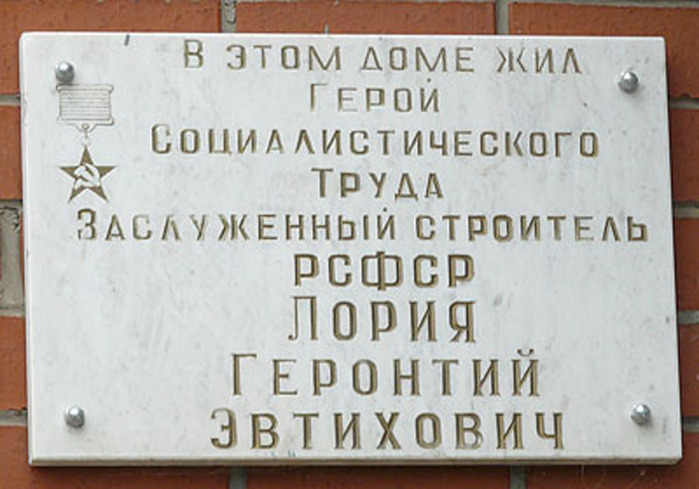

Геронтий Эвтихович Лория

бригадир комплексной бригады в строительно-монтажного управления № 1 объединения «Кургантяжстрой», Курганская область. Родился в селе Гутури ныне Чохатаурского муниципалитета Грузии в семье служащего. Грузин. Из седьмого класса дневной школы перешел в вечернюю, устроился на работу помощником киномеханика на кинопередвижке. Разъезжал по селениям Чохатаурского и соседних районов Грузии. После 8 класса переехал в столицу республики город Тбилиси к тете. Здесь учился в средней вечерней школе и одновременно работал киномехаником кинотеатр «Колхозник». В 1954 году был призван в советскую армию и направлен в железнодорожные войска. В школе мостовиков-строителей в городе Свердловске (Екатеринбурге) получил специальность строителя-бетонщика. Службу проходил в Уральском военном округе, в воинской части которая реконструировала депо станции Курган и ставила мачты для электрификации железной дороги на участке Шумиха - Курган - Макушино и прокладывала дорогу на целину на участке Утяк -Пресногорьковская. После демобилизации в 1958 году остался жить в городе Кургане. Устроился работать каменщиком в строительно-монтажном тресте № 74. С первых дней молодой строитель зарекомендовал себя старательным рабочим, творческим человеком, активистом. Он быстро достиг профессионального мастерства, получил высший разряд каменщика, возглавил бригаду из 58 человек, почти полностью состоящую из ребят, приехавших на стройки Кургана по комсомольским путевкам. Уже вскоре о способном молодом бригадире и его ударном коллективе широко заговорили среди строителей города. В 1965 году возглавил комплексную бригаду в строительно-монтажном управлении № 1 объединения «Кургантяжстрой». Под его руководством бригада стала одной из самых передовых в Курганской области, успешно применяющей метод бригадного подряда. Задание X пятилетки бригада выполнила за 3 года и 6 месяцев. Ещё более успешно она трудилась в XI пятилетке, план которой был выполнен за 3 года и 3 месяца. Бригада много раз была лучшей бригадой Министерства, являлась участницей ВДНХ СССР. Бригадир сумел создать коллектив первоклассных специалистов, способных творчески решать все технические вопросы. В его бригаде каждый работник овладел двумя-тремя смежными профессиями, только в XI пятилетке в бригаде разработано и внедрено в жизнь 12 рационализаторских предложений. Среди строительных бригад Курганской области бригада Лория всегда отличалась высокой трудовой дисциплиной. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1985 года Лории Геронтию Эвтиховичу присвоено звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». Вместе со своей бригадой Г.Э.Лория строил цеха заводов «Химмаш», КМЗ, ЖБИ, высотное здание мелькомбината и медсанчасть строителей, многоквартирные жилые дома. Бригада работала не только в областном центре, но и в районах – это главный корпус и жилые дома Курганской сельскохозяйственной, Дом культуры в Лебяжьем и детский сад в Половинном; жилые дома в Каширино, Попово, Речном и других селах. Все годы работы в строительстве Г.Э.Лория участвовал в общественной жизни, был партгрупоргом участка, членом парткома управления, возглавлял совет бригадиров объединения «Кургантяжстрой», умело пропагандировал профессию строителя, постоянно выступал перед учащимися школ и профтехучилищ, на страницах местных и центральных газет, по радио и телевидению. «Заслуженный строитель РСФСР» (1976). С 1996 года - находился на заслуженном отдыхе. Жил в городе в Кургане. Скончался 5 августа 2002 года. Похоронен в Кургане, на кладбище Рябково. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.

В Кургане на доме, где жил заслуженный строитель, установлена мемориальная доска.

|

|

30 ноября родились... |

1918

Сергей Николаевич Моргунов

командир эскадрильи 15-го истребительного авиационного полка 278-й истребительной авиационной дивизии 3-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, лейтенант. Родился в деревне Чернятинские Выселки ныне Каширского района Московской области в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1943 года. Окончил 7 классов в городе Кашире и школу ФЗУ. Работал слесарем в городе Ступино Московской области. Окончил аэроклуб. В Красной Армии с 1937 года. В 1941 году окончил Качинскую военную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1943 года. Воевал на Северо-Кавказском, Южном, 4-м Украинском, 1-м и 3-м Белорусских фронтах. Командир эскадрильи 15-го истребительного авиационного полка (278-я истребительная авиационная дивизия, 3-й истребительный авиационный корпус, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт) лейтенант Сергей Моргунов к сентябрю 1944 года совершил 234 боевых вылета, в 68-и воздушных боях сбил 22 самолёта противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Моргунову Сергею Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». За годы войны С.Н.Моргунов произвёл около трёхсот пятидесяти боевых вылетов, в воздушных боях сбил 43 самолёта противника (27 - лично и 16 - в группе), но сам ни разу сбит не был. В одном из воздушных боёв он был лишь легко ранен. Отважный лётчик-истребитель, капитан Моргунов С.Н. трагически погиб 19 июля 1946 года во время выполнения учебно-тренировочного полёта. Похоронен в городе Кашире. Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями, иностранным орденом. В Кашире С.Н.Моргунову установлен памятник. Имя Героя присвоено улице в Кашире, теплоходу Московского речного пароходства.

|

|

30 ноября родились... |

1910

Раззак Хамрабоевич Хамраев

советский актёр, режиссёр, педагог. Народный артист Узбекской ССР. Народный артист СССР (1969). Профессор (1978). Окончил режиссерский факультет факультет Ташкентского театрально-художественного института(1954). Раззак после окончания школы поехал к дяде в Ташкент, поступил в педучилище и сразу же окунулся в театральную среду: спектакли драмкружка, в которых он участвовал, были настолько популярны в Ташкенте, что шли даже на большой сцене театра Колизей. После окончания Ташкентского института просвещения в 1930 году Раззак уехал по распределению в Наманган, где стал преподавать узбекский язык и литературу. В школе молодой энергичный педагог организовал драмкружок, в котором был режиссёром и актёром одновременно. Выступления самодеятельных артистов были столь популярны, что послужили толчком для создания в Намангане настоящего театра, основоположником которого и стал Раззак Хамраев. Племянница Раззака Роба вспоминает, как её дядю даже пригласили тогда в Самарканд для постановки спектакля «Аршин малалан». На премьеру приехали все родственники. Робе было тогда семь лет, но она до сих пор помнит куплеты из этого спектакля. В это же время в Ташкенте организовал свой театр известный режиссёр Маннон Уйгур, и Раззак Хамраев поехал к маэстро, чтобы поучиться актёрскому и режиссёрскому мастерству. С 1934 главный режиссёр Наманганского театра, здесь он поставил спектакли: «Два коммуниста» Яшена (1932), «Коварство и любовь» Шиллера (1939), «Мукими» Абдуллы (1954, играл роль Мукими), «Любовь к Родине» Фатхулина и Сагдуллы (1957), «Влюблённый Ташболта» Гуляма (1961, играл роль Мелибая), «Тайны паранджи» Хамзы (1961), «Милые девушки» Шангитбаева и Байсеитова (1963) и др. Среди ролей: Василий Иванович («Нурхон» Яшена), Кенжа («С твоей любовью» Умарова) и др. С 1945 снимается в кино («Тахир и Зухра», 1945; «Похождения Насреддина», 1947; «Алишер Навои», 1948; «Звезда Улугбека», 1965, и др. ). В 1940 году он продолжил учёбу уже в Москве. После её окончания вернулся в Наманганский театр в качестве профессионального актёра и режиссёра. Кинорежиссёр Наби Ганиев, увидев Хамраева в спектаклях наманганского театра, пригласил его на роль рассказчика Назима в свой фильм «Тахир и Зухра». Хамраев блестяще справился с задачей, и в следующем фильме Ганиева «Похождения Насреддина» сыграл уже главную роль - мудрого и хитроватого Ходжу. Фильм, ставший невероятно популярным, принёс Хамраеву первый настоящий успех. Однако вершиной творчества Раззака Хамраева стал образ классика узбекской литературы Алишера Навои. Режиссер фильма Камиль Ярматов писал: «На роль Навои мы пригласили молодого актёра Раззака Хамраева, отличающегося интеллигентностью, аристократической внешностью, глубоким умом и высоким сценическим даром. Создать на экране столь сильный и яркий образ Хамраеву помогло и то, что он как филолог глубоко изучил жизнь и творчество Навои». В 1945 году Раззак Хамраев, продолжая сниматься на студии «Узбекфильм», переехал из Намангана в Ташкент. В 1946 году его пригласили в театр имени Мукими, где он и проработал до конца жизни как актер, режиссер, а затем и главный режиссёр театра. Многие спектакли, поставленные Хамраевым, жили на сцене по двадцать и более лет, на них выросло не одно поколение зрителей! Он стал родоначальником музыкальной драмы. Его спектакль «Влюбленный Тошболта» по пьесе Хамида Гуляма вошел в золотой фонд театрального искусства республики. Не прерывая работы в театре, Раззак Хамраевич снимался у режиссёра Юлдаша Агзамова в фильмах «Фуркат» и «Минувшие дни» по роману Абдуллы Кадыри, у режиссера Равиля Батырова в фильме «Канатоходцы», у Латифа Файзиева в «Звезде Улугбека». В 1950-е годы судьба свела его с кинорежиссёром Шухратом Аббасовым. Оба совмещали работу в театре и кино с ведением курса режиссуры в Ташкентском театрально-художественном институте. У Шухрата Аббасова Раззак Хамраев снялся в фильмах «Об этом говорит вся махалля», «Авиценна» и других. С 1954 преподавал в Ташкентском театрально-художественном институте имени Островского. Лауреат Сталинской премии второй степени (1948) за исполнение главной роли в фильме "Алишер Навои", Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы (1969) за исполнение роли Мирзы Карима Кутидора в фильме "Минувшие дни". Депутат Верховного Совета Узбекской ССР 7 созыва. Награжден 2 орденами «Трудового Красного Знамени», 2 орденами «Знак Почета», медалями. Умер 5 мая 1981 года. Похоронен в Ташкенте на Мемориальном кладбище "Чигатай". Режиссерские работы : 1932 - «Два коммуниста» К.Яшена, 1939 - «Коварство и любовь» Ф.Шиллера, 1954 - «Мукими» С.Абдуллы , 1957 - «Любовь к родине» З.Р.Фатхуллина и Сагдуллы, 1961 - «Влюблённый Ташболта» Г.Гуляма, 1961 - «Тайны Паранджи» Хамзы,1963 - «Милые девушки» К.Шангитбаева и К.Байсеитова, «Слуга двух господ» К.Гольдони, «Принцесса Турандот» К.Гоцци, «Тахир и Зухра» С.Абдуллы, «Гули Сиех» С.Джамала, «Нурхон», «Офтобхон» К.Яшена. Роли в театре : «Коварство и любовь» Ф.Шилллера – Фердинанд, «Овечий источник» Лопе де Вега – Командор, «Двенадцатая ночь» В.Шекспира – Мальволио, «Нурхон» К.Яшена - Василий Иванович, «С твоей любовью» Умарова – Кенжа, «Мукими» С.Абдуллы – Мукими,«Влюблённый Ташболта» Г.Гуляма – Мелибай. Роли в кино: 1979 - Отцовский наказ – Абдулла,1979 - Воздушные пешеходы,1979 - Des Drachens grauer Atem (Германия), - В поисках истины Фильм 2 (5-8 серии). 1978-1979 - Огненные дороги – Хазрат ,1978 - Сердце поэта Фильм 1 (1-4 серии)1978 - Чужое счастье, Подарю тебе город - отец Юнуса. 1976 - Ради других – Нурматов, Мой старший брат – Вахидов. 1975 - Это было в Межгорье. 1974 - Абу Райхан Беруни - Ибн Иран. 1973 - Побег из тьмы - Таир-ага, Огненный берег – Ишан, Здравствуй, добрый человек. 1972 – Семург, Ждём тебя, парень - Максуд Гафурович Гафуров. 1971 – Схватка, Сказание о Рустаме – Хуман, Рустам и Сухраб – Хуман, Здесь проходит граница – Джафарбек, Драма любви. 1969 - Минувшие дни - Мирзакарим Кутидор, Завещание старого мастера -Усман-бай, Наследник | 2-я серия, Новые друзья | 3-я серия, Последняя схватка | 4-я серия, Её имя - Весна – Халил. 1968 - Дилором – Нугман, Возвращение командира – Намазов. 1967 - Плюс единица – кинооператор. 1966 - Тайна пещеры Каниюта - Ильдар Закирович, Колокол Саята – Мансур. 1965 - Родившийся в грозу - ведущий актер. 1964 - Канатоходцы - Таштемир, главная роль Звезда Улугбека - Фарман-шах, Где ты, моя Зульфия? – Курбанов. 1963 - Самолеты не приземлились – Исмали. 1961 - Маленькие истории о детях, которые. . . – Саид. 1960 - Хамза –Назари, Об этом говорит вся Махалля - усто Шариф. 1959 - Фуркат – Мукими, Второе цветение – Ахмедов. 1958 - Сыновья идут дальше - усто Сафар , Пламенные годы , Очарован тобой. 1956 - Священная кровь - Шакиф-ата, Авиценна – Бируни. 1955 - Крушение эмирата – Джафар. 1954 - Сестры Рахмановы – Арифов. 1948 - Дочь Ферганы. 1947 - Алишер Навои - Алишер Навои. 1946 - Похождения Насреддина - Ходжа Насреддин. 1945 - Тахир и Зухра – Назим.

|

|

30 ноября родились... |

1888

Ральф Винтон Лайон Хартли (Ralph Vinton Lyon Hartley)

американский учёный-электронщик. Родился в городе Спрус, штат Невада, США. Он предложил генератор Хартли, преобразование Хартли и сделал вклад в теорию информации, введя в 1928 году логарифмическую меру информации H=log2(M), которая называется хартлиевским количеством информации или просто мерой Хартли. Он получил высшее образование со степенью A.B. (бакалавр искусств) в Университете Юты в 1909. Как стипендиат Родса, он получил степень B.A. (бакалавр искусств) в 1912 и степень B.Sc. (бакалавр наук) в 1913 в Оксфордском университете. После возвращения из Англии, Хартли присоединился к Научно-исследовательской лаборатории Западной Электрической Компании и принял участие в создании радиоприёмника для трансатлантических тестов. В течение Первой мировой войны, Хартли решил проблемы, которые препятствовали развитию направленных искателей звукового типа. После войны учёный вплотную занялся проблемой передачи информации (в частности звуковой). В течение этого периода он сформулировал закон: «общая сумма информации, которая может быть передана, пропорциональна переданному частотному диапазону и времени передачи». Хартли был пионером в области Информационной Теории. Он ввёл понятие «информации» (энтропии) как случайной переменной и был первым, кто попытался определить «меру информации». Хартли развивал понятие информации, основанной на «физическом как противопоставлено с психологическими рассмотрениями» для использования в изучении электронных коммуникаций. Фактически, Хартли соответственно определяет это основное понятие. Вместо этого он обращается к «точности ... информации» и «количеству информации». Информация существует в передаче символов, с символами, имеющими «определённые значения к партийному сообщению». Когда кто-то получает информацию, каждый полученный символ позволяет получателю «устранять возможности», исключая другие возможные символы и их связанные значения. Точность информации зависит от того, что другие последовательности символа, возможно, были выбраны; мера этих других последовательностей обеспечивает признак количества переданной информации. Таким образом, если бы мы получили 4 различных символа, происходящие с равной частотой, то это представило бы 2 бита. Хартли награждён премиями за отличия в области науки, этот учёный состоял в американской Ассоциации Продвижения Науки. Хартли принадлежат больше чем 70 патентов (изобретений). Умер Хартли в Нью-Джерси 1 мая 1970 года. Публикации: Hartley, R.V.L., "Transmission of Information", Bell System Technical Journal, July 1928, pp. 535–563; Hartley, R.V.L., "A Wave Mechanism of Quantum Phenomena", Physical Review, Volume 33, Page 289, 1929 (abstract only); Hartley, R.V.L., "Oscillations in Systems with Non-Linear Reactance", The Bell System Technical Journal, Volume 15, Number 3, July 1936, pp 424 – 440; Hartley, R.V.L., "A More Symmetrical Fourier Analysis Applied to Transmission Problems," Proceedings of the IRE 30, pp. 144–150 (1942); Hartley, R.V.L., "A New System of Logarithmic Units", Proceedings of the IRE, January 1955, Vol. 43, No. 1; Hartley, R.V.L., "Information Theory of The Fourier Analysis and Wave Mechanics", August 10, 1955, publication information unknown; Hartley, R.V.L., "The Mechanism of Gravitation", January 11, 1956, publication information unknown. Цитата: «Хотя частотные отношения в электрических связях интересны сами по себе, их обсуждение в этой ситуации едва ли будет оправдано, если мы не сможем вывести из них достаточно общие практические применения к разработке систем связи. То, что я надеюсь достичь в этом направлении, должно установить количественную меру, посредством которой могут быть сравнены мощности различных систем передачи информации». Библиография: Hartley R.V.L. Transmission of information. — Bell System Technical Journal - 7. — 1928. — Страницы 535-563; перевод:Хартли Р.В.Л. Передача информации. // Теория информации и её приложения. — Физматгиз, 1959.

|

|

30 ноября родились... |

1884

Джон Морис Кларк (John Maurice Clark)

американский экономист, для чьих работ характерно сочетание строгости традиционного экономического анализа с институциональным подходом. В 1938 году Джон Кларк возглавлял Американскую экономическую ассоциацию (American Economic Association). В 1952 году Кларк стал вторым из семи обладателей Медали Фрэнсиса Уокера (The Francis A. Walker Medal), высшей награды АЭС, которая вручалась выдающимся экономистам Соединенных Штатов (United States) за жизненные достижения и считалась аналогом Нобелевской премии (Nobel Prize). Джон Кларк родился в Нортхэмптоне, штат Массачусетс (Northampton, Massachusetts). Его отцом был Джон Бейтс Кларк (John Bates Clark, 1847-1938), тоже видный американский экономист, президент Американской экономической ассоциации и профессор Колумбийского Университета (Columbia University). Сын разделял точку зрения отца о важности этических и политических вопросов при проведении экономических исследований. Отец и сын работали вместе над переработанным и исправленным изданием книги Джона Бейтса Кларка 'Контроль над трастами' (The Control of Trusts, 1914), причем Джон Кларк продолжил эту работу в книге 'Общественный контроль за бизнесом' (Social Control of Business), которая была опубликована в 1926-м, а в 1939 году вышло исправленное издание. В 1905 году Кларк окончил колледж Амхерст (Amherst College), а в 1910 году получил докторскую степень по экономике в Колумбийском Университете. С 1908 по 1910 год он был младшим преподавателем в Колледже Клорадо (Colorado College), затем перешел в Амхерст, где преподавал с 1910 по 1915. В 1915 году Кларк присоединился к преподавательскому составу факультета политической экономики Чикагского Университета (University of Chicago). В 1926 году он занял должность профессора в Колумбийском Университете, где работал до того, как в 1957 году вышел в отставку. На протяжении всей своей карьеры Джон Кларк занимался динамикой рыночной экономики или конкуренцией как динамическим процессом, что и стало названием для его последней работы – 'Competition as a Dynamic Process' (1961).

В 'Исследованиях по экономике накладных расходов' (Studies in the Economics of Overhead Costs, 1923) Кларк разработал свою теорию эффекта акселератора, которая заключается в том, что инвестиционный спрос может подвергаться широким колебаниям, когда колеблется потребительский спрос, предвосхитив тем самым ключевые кейнсианские теории инвестиционных и бизнес-циклов. Кларк считается одним из основателей теории эффективной конкуренции. Умер в Уэстпорте (штат Коннектикут, США) 27 июня 1963 года. Награды и премии: Медаль Фрэнсиса Уокера (1952). Основные произведения: «Общественный контроль за бизнесом» (Social control of business, 1926); «Стратегические факторы в экономических циклах» (Strategic factors in business cycles, 1934). Сочинения: Social control of business, Chi., 1926; Strategic factors in business cycles, N.Y., 1934; Guideposts in time of change, N.Y., [1949]; Economic institutions and human welfare, N.Y., 1957. Литература: Блауг М. Кларк, Джон Морис // 100 великих экономистов до Кейнса = Great Economists before Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. — Санки-Петербург: Экономикус, 2008. — Страницы 138-141. — 352 страницы — (Библиотека «Экономической школы», выпуск 42). — 1 500 экземпляров — ISBN 978-5-903816-01-9; Кларк Джон Морис / Сарычев В.Г. // Кварнер — Конгур. — Москва : Советская энциклопедия, 1973. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 томах] / главный редактор А.М.Прохоров ; 1969—1978, том 12).

|

|

30 ноября родились... |

1873

Николай Александрович Димо (Nicolae Dimo)

выдающийся советский ученый-почвовед, мелиоратор, специaлист по почвенной зоологии, заслуженный деятель науки и техники Молдавской ССР, кавалер высших наград СССР, один из основателей Среднеазиатского университета в Ташкенте, академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (1948). Член КПСС с 1949 года. Родился в Оргееве (Бессарабская губерния, Российская империя), в семье служащих. Николай Димо в 1902 году окончил Новоалександрийский институт сельского хозяйства и лесоводства. Ученик Н.М.Сибирцева. Окончил сельскохозяйственный институт, выбрав новую по тем временам профессию — почвовед. Появление такой профессии на Руси было продиктовано проблемами эрозии и засоления почв, снижения ее бонитета (урожайности), что грозило большими проблемами культурному земледелию с губительными последствиями для экономики России, слывшей «главной житницей Европы». Во избежание надвигающейся напасти правительство Столыпина, делавшее большую ставку на решение аграрных вопросов, обращается к ученым с просьбой продолжить соответствующие исследования, начатые в свое время еще В.В.Докучаевым, и подсказать пути «лечения» земли. Выделяются средства, ассигнования на серьезные научные работы. И она закипела. Именно в это время появля¬ются первые научные работы и новые имена, оставившие яркий след в исследованиях русской земли. Среди них был и Н.М.Симбирцев, учеником которого считал себя Н.Димо. Научную работу начинает с изучения свойств и особенностей почв Саратовской, Пензенской, Черниговской областей. Его отчеты вызвали интерес у специалистов, и Димо, уже как эксперта в отрасли, отправляют в 1908 г. в Среднюю Азию, где, выражаясь современным языком, уже наступила «экологическая катастрофа». Интенсивное и бессистемное орошение земель знаменитой Голодной степи усугубило их состояние, вызвав засоление почвы, которая и без того была истощена. Неурожаи грозили голодом многочисленному населению. Нужны были срочные меры. Под руководством Димо начинаются работы по картированию (съемкам) земель и исследованию процессов засоления почв. Совместно с другими учеными было выяснено, что «виновато» не только обильное орошение, но и подземные солесодержащие воды, которые стали подниматься на поверхность. Ученые предложили устроить по определенной схеме отводные сбросовые каналы, роль которых сводилась к элементар¬ному дренажному отводу лишней влаги. Результаты своей работы Николай Александрович обобщил в ряде научных отчетов, ставших настольной книгой почвоведов и мелиораторов засушливых регионов. Средняя Азия оказалась для Димо благодатной почвой для научных работ и изысканий (здесь Николай Александрович становится известным ученым, основателем и руководителем Ташкентского университета), но и плацдармом «боевых действий» репрессивных органов против него. В 1929 году участвовал в разработке 5-летнего плана почвенного и геоботанического исследования Таджикистана. «Арестован органами ОГПУ в декабре 1930 году по „делу Туркестанской ирригации“. Под следствием до июля 1931 года Коллегией ОГПУ осуждён к расстрелу, заменённому 10 годами принудительных работ. Освобождён в феврале 1932 года. Позже одно время, как утверждают, работал в Долинке (Карлаг). До 1944 года — в Закавказье. В 1945 г. он приезжает на родину - в Молдавию, где необходимы его знания, опыт по восстановлению разрушенного хозяйства. Преподает в сельхозинституте, ведет исследования молдавских почв, основывает почвенный институт как филиал Академии Наук СССР. Заведовал кафедрами почвоведения в Сельскохозяйственном институте и университете, был директором Почвенного института. В посвященных ему антологиях говорится, что Димо «заложил основы современных представлений о географическом распределении почв в ряде районов страны, предложил оригинальные методы картографирования почвенных комплексов, разработал классификацию и номенклатуру засоленных почв и солончаков, провел почвенно - мелиоративные исследования, сконструировал ряд машин для обработки почв, внес огромный вклад в разработку проблем истории почвоведения, агрономии, географии». С 1948 года — академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. С 1949 года — член КПСС. Руководил комплексным обследованием почв и составлением почвенных карт Молдавии. Димо был одним из создателей Среднеазиатского и Кишинёвского университетов, руководил Среднеазиатским научно-исследовательским институтом почвоведения и геоботаники (1920—1931) и Институтом почвоведения Молдавского филиала Академии Наук СССР (1957—1959). Депутат и член Президиума Верховного Совета Молдавской ССР 2-4-го созывов. Основные труды по географии почв, засолению, биологии, физике и мелиорации почв в центральных районах Европейской территории Советского Союза, в Средней Азии, Закавказье и Молдавии. Димо является пионером в постановке многих почвенно-зоологических исследований (почвообразующая роль муравьёв, земляных червей, мелких позвоночных и др.). Умер в Кишинёве 15 марта 1959 года. Награды и звания: Награждён орденом Ленина, 3 другими орденами, а также медалями СССР; Золотая медаль имени В.В.Докучаева; Заслуженный деятель науки и техники Молдовы (1946). Научные работы: Димо Н.А., Келлер Б.А. В области полупустыни. — Саратов, 1907; Димо Н.А. Очерк географии почв Саратовской губернии с их классификацией. — 1908; Полынов Б.Б., Димо Н.А. Почвоведение. — 1948; Димо Н.А. Наблюдения и исследования по фауне почв. — 1955.

|

|

30 ноября родились... |

1858

Сэр Джагадиш Чандра Боше (Jôgodish Chôndro Boshu)

бенгальский учёный-энциклопедист: физик, биолог, биофизик, ботаник, археолог и писатель-фантаст. Он был одним из основоположников исследования радио и микроволновой оптики, внес существенный вклад в науку о растениях, основал фонды экспериментальной науки на индийском субконтиненте. Его считают одним из создателей радио и отцом бенгальской научной фантастики. В 1904 году Боше первым из индусов получил патент США. Рождённый в Бенгалии во время британской власти Боше закончил Калькуттский Президентский Колледж. Зетем он изучал медицину в Лондонском университете, но не мог закончить свои исследования из-за проблем со здоровьем. Он вернулся в Индию и устроился профессором физики в Президентский Колледж Университета Калькутты. Там, несмотря на расовую дискриминацию и нехватку финансирования и оборудования, Боше продолжил свои научные исследования. Им была успешно осуществлена беспроводная передача сигналов и он был первым, кто использовал полупроводниковые переходы для детектирования радиосигналов. Однако, вместо того, чтобы пытаться получить коммерческую выгоду из этого изобретения Боше опубликовал свои работы, чтобы позволить другим исследователям развивать его идеи. Впоследствии, он провел пионерские исследования в области физиологии растений[4]. Он использовал свое собственное изобретение — крескограф, чтобы измерить ответ растений на различные стимулы, и таким образом с научной точки зрения доказал параллелизм между тканями растений и животных. Хотя Боше и запатентовал одно из своих изобретений под давлением своих коллег, было известно его нежелание к любой форме патентования. Теперь, спустя много десятков лет после его смерти, его вклад в современную науку является общепризнанным. Боше родился в округе Муншигандж в Бенгалии (теперь Бангладеш). Его отец — Бхагаван Чандра Боше был Брахмо и лидером Брахмо-самадж и работал представителем судьи / специальным уполномоченным помощника в Фардипуре, Бардхамане и других местах. Его семья произошла из деревни Рарихал в Бикрампуре (сейчас округ Муншигандж в Бангладеш). Образование Боше началось в народной школе, потому что его отец полагал, что нужно знать родной язык прежде, чем начать изучать английский язык, и что нужно также знать собственный народ. Выступая на конференции в Бикрампуре в 1915 году, Боше сказал: «В то время отправление детей в английские школы было аристократическим символом положения в обществе. В народной школе, в которую меня послали, сын помощника моего отца (мусульманина) сидел справа, а сын рыбака слева от меня. Они были моими приятелями. Я зачарованно слушал их истории про птиц, животных и водных существ. Возможно эти истории создали в моем уме пристальный интерес к исследованию того как работает Природа. Когда я возвращался домой из школы с товарищами, моя мать встречала и кормила всех нас без дискриминации. Хотя она была ортодоксальной старой манерной леди, она никогда не считала себя виновной в непочтительности, рассматривая этих «неприкасаемых» как собственных детей. Именно из-за моей детской дружбы с ними я никогда не считал их «существами низкой касты». Я никогда не понимал существования «проблемы» общения двух сообществ — Индусов и мусульман.» Боше поступил в Школу Харе в 1869 году, а затем в Школу Святого Зейвера при Колледже в Калькутте. В 1875 году он выдержал вступительный экзамен (эквивалентный окончанию школы) Университета Калькутты и был допущен в Калькуттмкий Колледж Святого Зейвера. Там Боше познакомился с Иезуитским Отцом Юджином Ляфонтом, который сыграл существенную роль в развитии его интереса к естественным наукам Степень бакалавра в Университете Калькутты Боше получил в 1879 году. Боше хотел уехать в Англию чтобы стать индийским государственным деятелем. Однако его отец, будучи государственным служащим, отменил его планы. Он желал, чтобы его сын был ученым, который не будет «управлять никем, но управлять собой». Боше все-таки отправился в Англию для изучения медицины в Лондонском Университете, однако вынужден был уехать из-за плохого здоровья. Запах в комнатах для вскрытия, как говорят, усилил его болезнь. По рекомендации Ананда Мохана — его шурина и первого индийского выпускника Кембриджа, занявшего второе место на экзамене по математике, он поступил в Колледж Христа в Кембридже для изучения естествознания. Он получил трайпос по естествознанию в Кембриджском Университете и бакалавра естественных наук в Лондонском Университете в 1884 году. Среди учителей Боше в Кембридже были Лорд Рэлей, Майкл Фостер, Джеймс Дьюар, Фрэнсис Дарвин, Фрэнсис Бэлфур и Сидни Винс. В то время, когда Боше был студентом в Кембридже, Прафулла Чандра Рой был студентом в Эдинбурге. Они встретились в Лондоне и стали близкими друзьями. Во второй день двухдневного семинара, проводимого в Азиатском Обществе 28-29 июля 2008 года (Калькутта) по случаю 150-ой годовщины рождения Джагдиша Чандры Боше, профессор Шибаджи Раха — директор Калькуттского Института имени Боше, сказал в своей прощальной речи, что он лично проверил реестр Кембриджского Университета, чтобы подтвердить факт, что в дополнение к трайпосу в том же 1884 году Боше получил и степень магистра искусств. Боше вернулся в Индию в 1885 году с письмом от известного экономиста Генри Фоссета вице-королю Индии Лорду Рипону. По запросу Лорда Рипона директор государственного обучения Сэр Альфред Крофт назначил Боше исполняющим обязанности профессора физики в Президентском колледже. Ректор коллежда Чарльз Генри Тауни возражал против этого назначения, но вынужден был согласиться. Боше не было предоставлено оборудование для проведения исследований. Кроме того, он стал «жертвой расизма» в смысле оплаты труда. Тогда индийскому профессору платили 200 рупий в месяц, в то время как его европейский коллега получал 300 рупий. Так как Боше был только исполняющим обязанности, ему предложили зарплату только 100 рупий в месяц. Обладая чувством собственного достоинства и национальной гордости Боше выбрал в качестве протеста новую замечательную форму. Он отказался от получения зарплаты. Фактически, он продолжал работать в течение трех лет вообще отказавшись от зарплаты. В конце концов и Крофт и Тауни признали преподавательские таланты Боше и его благородный характер. Ему предоставили постоянное место профессора с единовременной выплатой полной суммы за прошедшие три года преподавания. В Президентском колледже в то время не было своей лаборатории. Боше проводил свои исследования в маленькой (2.23 м²) комнатке. Он изготавливал оборудование для своих исследований с помощью одного неопытного жестянщика. Сестра Ниведита писала: «Я была в ужасе наблюдая как великого труженика непрерывно отвлекали от серьёзной работы и заставляли решать мелкие проблемы… Режим работы в колледже для него был установлен настолько трудным, насколько это было возможно сделать, чтобы у него не оставалось времени для проведения исследований. После ежедневной рутинной работы, которую он выполнял с большой добросовестностью, глубокой ночью он проводил исследования». Кроме этого, колониальная политика британского правительства не способствовала попыткам проведения оригинальных исследований. Боше тратил свои с трудом заработанные деньги на покупку оборудования для проведения своих экспериментов. В течение десяти лет после появления в Президентском Колледже Боше стал пионером в зарождающейся области исследования беспроводных волн. В 1887 году Боше женился на Абале — дочери известного реформатора Брахмы Дурги Мохандаса. Абала была награждена Бенгальской правительственной стипендией в 1882 году для изучения медицины в Мадрасе (теперь Ченнай), но не доучилась из-за плохого здоровья. Во время их женитьбы финансовое положение Боше из-за отказа от получения мизерной зарплаты и также из-за небольшого количества долгов его отца было плачевным. Молодожены терпели лишения, но сумели выжить и в конечном счете возместили долги отца Боше. Родители Боше прожили несколько лет после того, как их долги были уплачены. Британский физик теоретик Джеймс Максвелл математически предсказал существование электромагнитных волн с разной длиной волны. Он умер в 1879 году не дожив до экспериментальной проверки своего предположения. Британский физик Оливер Лодж продемонстрировал существование волн Максвелла, передав их по проводам в 1887-1888 годах. Немецкий физик Генрих Герц в 1888 году экспериментально показал существование электромагнитных волн в свободном пространстве. Впоследствии Лодж продолжил работу Герца, прочитал юбилейную лекцию в июне 1894 года (после смерти Герца) и издал ее в виде книги. Работа Лоджа привлекла внимание ученых в разных странах, включая Боше в Индии. Замечательной особенностью работы Боше являлось его понимание неудобства работы с длинноволновым излучением и проведение исследований в микроволновом диапазоне с длинами волн миллиметрового уровня (около 5 мм). В 1893 году Никола Тесла демонстрирует первую открытую радиосвязь. Год спустя, в ноябре 1894 года (или 1895 года[13]) на публичной демонстрации в Калькутте Боше зажигал порох и звонил в звонок на расстоянии, используя микроволновое излучение миллиметрового диапазона.Вице-губернатор сэр Вильям Маккензи засвидетельствовал демонстрацию Боше в Калькуттской Ратуше. Боше написал в бенгальском эссе «Adrisya Alok» (Невидимый Свет): «Невидимый свет может легко пройти через кирпичные стены, здания и т. д. Поэтому, сообщения могут быть переданы им без посредничества проводов». В России подобные эксперименты проводил А.С.Попов. Записи из отчетов Попова, сделанные им в декабре 1895 года указывают на то, что он надеялся осуществить беспроводную передачу радиосигналов. Первая научная работа Боше «О поляризации электрических лучей двупреломляющими кристаллами» была доложена в Бенгальском Азиатском Обществе в мае 1895 года (через год после выхода статьи Лоджа). Его вторая статья была сообщена в Лондонском Королевском Обществе Лордом Рэлеем в октябре 1895 года. В декабре 1895 года, Лондонский журнал Электрик (Том 36) опубликовал работу Боше «О новом электрополярископе». Тогда, слово 'когерер', выдуманное Лоджем, использовалось в англоговорящем мире для приемников или датчиков волн Герца. Электрик с готовностью прокомментировал когерер Боше (в декабре 1895 года). Журнал Англичанин (18 января 1896 года) цитируя Электрик прокомментировал это событие следующим образом: «Профессор Боше преуспел в совершенствовании и патентовании своего 'Когерера', со временем мы увидим целую береговую систему оповещения всего судоходного мира, полностью измененную бенгальским ученым, работающим в одиночку в нашей лаборатории Президентского Колледжа». Боше планировал «усовершенствовать свой когерер», но никогда не имел мысли о его патентовании. В мае 1897 года, спустя два года после публичной демонстрации Боше в Калькутте, Маркони провел эксперимент по радиопередаче на Равнине Солсбери. Боше в 1896 году был в Лондоне с лекционным туром и встречался в это время с Маркони, который проводил в Лондоне беспроводные эксперименты для британского почтового отделения. В интервью Боше выразил незаинтересованность коммерческой телеграфией и предложил чтобы результаты его исследований использовали другие. В 1899 году в докладе, сделанном в Королевское Общество Лондона Боше объявил о разработке «железно-ртутно-железного когерера с телефонным детектором». Таким образом, демонстрация Боше удаленной беспроводной передачи сигналов имеет приоритет над опытами Маркони. Он был первым кто использовал полупроводниковый переход для обнаружения радиоволн, и он изобрел множество микроволновых компонентов кажущихся сегодня привычными и простыми. В 1954 году Пирсон и Брэттон обращали внимание на то, что Боше принадлежит приоритет использования полупроводникового кристалла в качестве детектора радиоволн. Дальнейшая работа в миллиметровом диапазоне длин волн практически не велась в течение почти 50 лет. В 1897 году Боше написал в Королевскую ассоциацию в Лондон о своих исследованиях миллиметрового диапазона, выполненных в Калькутте. Он использовал волноводы, рупорные антенны, диэлектрические линзы, различные поляризаторы и даже полупроводники на частотах выше 60 ГГц; большая часть его оригинального оборудования все еще существует в Институте Боше в Калькутте. 1.3 мм многолучевой приемник созданный на основе его оригинальных работ 1897 года сейчас используется на 12 м радиотелескопе в Аризоне США. Сэр Невилл Мотт — нобелевский лауреат 1977 года за вклад в развитие твердотельной электроники отметил, что: Джагдиш Чандра Боше опередил свое время по крайней мере на 60 лет и фактически он предвидел существование полупроводников P-типа и N-типа. После работ в области передачи радиосигналов и исследования свойств микроволнового диапазона Боше заинтересовался физиологией растений. В 1927 году он создал теорию подъема сока в растениях, известную сегодня как жизненная теория подъема сока. Согласно этой теории подъем сока в растениях инициируют электромеханические пульсации, происходящие в живых клетках. Он сомневался в корректности самой популярной на тот момент и являющейся сегодня общепринятой теории натяжения-сцепления Диксона и Джоли, предложенной ими в 1894 году. Несмотря на то, что существование явления обратного давления в тканях растений экспериментально доказано, полностью отвергать гипотезу Боше было бы ошибочно. Так Канни в 1995 году, экспериментально продемонстрировал пульсации в соединениях эндодермиса живых клеток (т. н. 'Теория CP'). При изучении раздражимости растений Боше с помощью изобретенного им крескографа показал, что растения отвечают на различные воздействия так, как будто обладают нервной системой, подобной нервной системе животных. Таким образом он обнаружил параллелизм между тканями растений и животных. Его эксперименты показали, что растения растут быстрее в случае звучания приятной музыки и их рост замедляется в случае воспроизведения слишком громких или резких звуков. Его главным вкладом в биофизику является демонстрация электрической природы передачи в растениях различных воздействий (порезов, химических реагентов). До Боше считалось, что реакция на стимулы в растениях химической природы. Предположения Боше были экспериментально доказаны. Также он впервые изучил действие микроволн на ткани растений и соответствующих изменений в мембранном потенциале клетки, механизм эффекта сезонов в растениях, эффекта химического ингибитора на стимулы растений, эффекта температуры и т. д. Исходя из результатов анализа природы изменения мембранного потенциала клеток растений при различных условиях Боше утверждал, что: «растения могут чувствовать боль, понять привязанность и т. д.» В 1896 году Боше написал Niruddesher Kahini — первую большую работу в научной фантастике Бенгалии. Позже он опубликовал рассказ Polatok Tufan в книге Obbakto. Он был первым автором научной фантастики, писавшим на бенгальском языке. Боше не был заинтересован в патентовании своих изобретений. В его пятничном вечернем докладе в Лондонском Королевском Институте он публично продемонстрировал конструкцию своего когерера. Так Electric Engineer выражал удивление, что Боше не сделал секрета из его конструкции таким образом открыв ее всему миру, что позволит использовать когерер на практике и возможно для извлечения прибыли. Боше отклонил предложение подписать соглашение о вознаграждении от изготовителя беспроводных аппаратов. Сара Чапмэн Булл — одна из американских подруг Боше, уговорила его подать заявку на патент «детектор электрических возмущений». Заявка была подана 30 сентября 1901 года и 29 марта 1904 года был выдан патент США № 755840. Выступая в августе 2006 года в Нью-Дели на семинаре Наше будущее: идеи и их роль в цифровом веке, председатель совета директоров Дэли в области IT доктор Рамамурси так сказал об отношении Боше к патентам: «Его нежелание к любой форме патентования хорошо известно. Он писал об этом в своем письме из Лондона Рабиндранату Тагору, датированном 17 мая 1901 года. И причина не в том, что сэр Джагадиш не понимал выгод патентования. Он был первым индусом, который получил патент США (№ 755840) в 1904 году. Сэр Джагадиш не был одинок в своем нежелании к патентованию. Конрад Рентген, Пьер Кюри и многие другие ученые и изорбетатели также выбрали такой путь по моральным соображениям. Боше также отметил свое отношение к патентам в своей вступительной лекции на открытии Института Боше 30 ноября 1917 года. » Умер 23 ноября 1937 года. Место Боше в истории сегодня оценено по достоинству. Ему приписывают изобретение первого устройства беспроводного обнаружения, открытие и исследование электромагнитных волн миллиметрового диапазона и он считается пионером в области биофизики. Многие из его инструментов до сих пор демонстрирующимися и остаются в значительной степени годными к работе, более чем через 100 лет после создания. Они включают различные антенны, поляризаторы, волноводы, которые используются в современном исполнении сегодня. Ознаменовывая столетие его рождения в 1958 году в Западной Бенгалии начата образовательная программа JBNSTS. Научные работы: Журналы: В журнале Nature Боше опубликовано 27 статей; J. C. Bose. On Elektromotive "Wave accompanying Mechanical Disturbance in Metals in Contact with Electrolyte. Proc. Roy. Soc. 70, 273—294, 1902; J. C. Bose. Sur la response electrique de la matiere vivante et animee soumise ä une excitation.—Deux proceeds d’observation de la r^ponse de la matiere vivante. Journ. de phys. (4) 1, 481—491, 1902. Книги: Response in the Living and Non-living, 1902; Plant response as a means of physiological investigation, 1906; Comparative Electro-physiology: A Physico-physiological Study, 1907; Researches on Irritability of Plants, 1913; Physiology of the Ascent of Sap, 1923; The physiology of photosynthesis, 1924; The Nervous Mechanisms of Plants, 1926; Plant Autographs and Their Revelations, 1927; Growth and tropic movements of plants, 1928; Motor mechanism of plants, 1928. Другие источники: J.C. Bose, Collected Physical Papers. New York, N.Y.: Longmans, Green and Co., 1927; Abyakta (Bangla), 1922. Награды и звания: Лауреат Ордена Звезды Индийской Империи (CIE) (1903); Лауреат Ордена Звезды Индии (CSI) (1912); Рыцарское звание, 1917; Член Королевского Общества (1920); Член Венской академии наук, 1928; President of the 14th session of the Indian Science Congress in 1927; Member of the League of Nations' Committee for Intellectual Cooperation; Founding fellow of the National Institute of Sciences of India (now renamed as the Indian National Science Academy); The Indian Botanical Gardens, Howrah was renamed as the Acharya Jagadish Chandra Bose Botanical Garden on June 25, 2009 in honor of Jagadish Chandra Bose.

|

|

30 ноября родились... |

1813

Шарль-Валантен Алькан (французское имя - Charles-Valentin Alkan; настоящая фамилия - Моранж, Morhange)

французский пианист и композитор. Родился в Париже в еврейской семье. Его отец Алькан Моранж был учителем музыки и давал первые уроки своим детям (братья Шарля Валантена также стали музыкантами). Имя отца Шарль Валантен использовал в качестве своего псевдонима. Алькан учился в Парижской консерватории у Жозефа Циммермана. Широко концертировал примерно до 24-летнего возраста, заслужив славу одного из величайших пианистов-виртуозов своего времени, наравне с Листом, Тальбергом и Калькбреннером. Затем, однако, он практически перестал появляться на публике, хотя в последнее десятилетие жизни выступил с циклом камерных полуприватных концертов. В некоторые периоды жизни Алькан частным образом преподавал, пользуясь высочайшей репутацией (в частности, к нему перешли ученики Фредерика Шопена после смерти последнего в 1849 г.). О других периодах жизни Алькана мало что известно, кроме того, что он изучал Библию и Талмуд. Из переписки Алькана с немецким композитором Фердинандом Хиллером следует, что Алькан заново полностью перевёл на французский язык Ветхий и Новый Завет; этот труд не сохранился, как и многие из музыкальных сочинений Алькана, о существовании которых есть достоверные свидетельства: симфония для оркестра, струнные секстеты и др. Алькан умер в результате несчастного случая у себя дома 29 марта 1888 года; согласно распространённой легенде, он уронил на себя книжный шкаф, когда доставал с верхней полки Талмуд, хранившийся там, чтобы быть ближе к небу. Сыном Алькана был пианист Эли Мириам Делаборд. Первое оригинальное сочинение Алькана датируется 1828 годом. Сохранившееся его наследие состоит почти исключительно из произведений для фортепиано соло. Алькан считался во второй половине XIX века одним из крупнейших мастеров романтического пианизма. Ханс фон Бюлов назвал его «Берлиозом фортепьяно», Ферруччо Бузони писал о Листе, что того можно причислить «к величайшим композиторам, жившим после Бетховена: Шопену, Шуману, Алькану и Брамсу». Антон Рубинштейн посвятил Алькану свой Пятый фортепианный концерт. Произведения Алькана отличаются исключительной технической сложностью. Его 24 этюда (12 мажорных, op.35 и 12 минорных, op.39) соперничают в технической изощрённости с «Трансцендентальными этюдами» Ференца Листа. Некоторые произведения Алькана были написаны для особой разновидности фортепиано — педального фортепиано, что дополнительно усложняет их исполнение на современном фортепиано (зато позволяет играть их на органе). Часть сочинений Алькана носит программный характер: наиболее известны этюд «Ветер» из op.39 и пьеса «Железная дорога» (1844) — вполне вероятно, первая попытка музыкального отражения железнодорожных звуков, от стука колёс до свистка паровоза. Самое масштабное из сочинений Алькана — Большая соната «Четыре возраста»; размах, сравнимый с аналогичными произведениями Баха и Генделя, отличает завершающие op.39 вариации «Пир Эзопа». Не чужд был Алькану и юмор: ему принадлежит, в частности, «Похоронный марш на смерть одного попугая» для трёх гобоев, фагота и певцов. Среди транскрипций Алькана — переложение фортепианных концертов Моцарта и Бетховена для фортепиано соло. На протяжении почти столетия музыка Алькана выпала из активного репертуара пианистов — не в последнюю очередь благодаря своей трудности. Во второй половине XX века, однако, интерес к нему возрождали интерпретации Рэймонда Левенталя и Альдо Чикколини, а на рубеже XX-XXI веков Алькан стал неотъемлемой частью репертуара Джека Гиббонса и Марка Андре Амлена. Литература: Rimm R. The composer-pianists: Hamelin and The Eight. Portland: Amadeus Press, 2002.

|

|

30 ноября родились... |

1691

Николай Данилович Ханенко (украинское имя - Микола Ханенко)

генеральный хорунжий Войска Запорожского, известный мемуарист. В 1719—1754 гг. вёл дневник, в котором описал взаимоотношения украинской старшины с царским двором, дал характеристику многих лиц из гетманского окружения, описал важнейшие события внутренней жизни Украины, показал нравы современного ему общества. Дневник Ханенко является ценным источником по истории Украины 1-й половины XVIII века. Отец Николая Даниловича был наказным лубенским полковником во время похода русского войска под начальством Шереметьева на низовья Днепра и в 1697 году убит при осаде Кизикерменя. После смерти отца и еще ранее потеряв мать, Ханенко воспитывался у её отца, а своего деда Ивана Ломиковского. Учился он сперва в Киево-Могилянской коллегии, где в числе его наставников был Феофан Прокопович. Окончил обучение около 1709 года во Львовской академии. В 1710 году Ханенко поступил на военную службу и в 1711 году участвовал в походе, имевшем целью разорение нижнеднепровских городов. После того он служил в генеральной канцелярии, причем с 1717 года состоял канцеляристом при гетмане Скоропадском, а в 1721 году получил звание «реента», или старшего канцеляриста и, пользуясь у гетмана большим доверием, исполнял различные его поручения. Еще в 1719 году Ханенко начал вести для памяти повседневные записки, которые продолжал до 1754 года. Когда гетман в 1722 году отправился в Москву поздравить императора Петра Великого с заключением Ништадтского мира и кстати добиться некоторых льгот для Малороссии, Ханенко сопровождал его и в течение полугода вел особый дневник. Поездка гетмана была очень неудачна по результатам: учреждена была Малороссийская коллегия, и престарелый гетман с горя скончался. С письмами об этом к императору, бывшему тогда в Дербентском походе, генеральная старшина и полковники отправили Ханенко. После возвращения Ханенко стал близким человеком к наказному гетману Полуботку и за службы получил от него две деревни; а когда возникшее ходатайство старшины о выборе нового гетмана не было уважено и ссоры её с председателем коллегии Вельяминовым привели, по возвращении Петра Великого из похода в Санкт-Петербург, к вызову туда гетмана и старшин, то Полуботок ранее отправил депутацию с просьбой об избрании гетмана, и в ней участвовал Ханенко; им же составлена была и мемория, как встретить в Малороссии Румянцова, посланного на ревизию. При аресте Полуботка и старшин арестован был и Ханенко, а когда при восшествии на престол императрицы Екатерины малороссийские узники были освобождены, но все же должны были еще жить в Петербурге, Ханенко стал учителем в гарнизонной школе и затем нашел себе в Петербурге протекцию, так что даже не потерял данных ему Полуботком деревень. Вскоре по возвращении на родину Ханенко в 1727 году был послан коллегией с разными поручениями снова в Петербург, где был во время смерти императрицы Екатерины, вступления на престол императора Петра II и падения князя Меншикова, а из Петербурга был назначен тогда стародубским судьею. В последующие годы Ханенко еще не раз приходилось бывать в Петербурге — так, в 1728 году он сопровождал новоизбранного гетмана Апостола, ездившего благодарить императора; в конце 1729 года, Ханенко при гетмане же отправился на свадьбу государя, присутствовал при его похоронах, вступлении на престол императрицы Анны и её коронации; очень долго проживал он в Петербурге по разным делам в 1732—1733 гг.; видимо он считался специалистом в сношениях с петербургскими дельцами. С 1736 по 1739 год Ханенко исполнял различные военные поручения, участвуя не без чести в походах против турок, причем в 1738 году был повышен сперва в стародубские полковые обозные, потом в генеральные бунчужные, а в 1739 году служил «за полковника». По окончании турецкой войны Ханенко в 1740 году был определен членом генерального суда, а в 1741 году генеральным хорунжим, и в этом звании пробыл до самой смерти, почти 20 лет, исполняя в то же время отдельные и немаловажные поручения; так, он был членом комиссии для составления свода малороссийских законов, ему же была поручена забота об исправлении дорог, постройке дворцов и пр. во время путешествия в Малороссию императрицы Елизаветы. В начале 1745 года Ханенко снова ездил в Петербург; затем он участвовал в депутации, присутствовавшей при бракосочетании наследника престола и тогда же просившей о восстановлении гетманства. Хлопоты депутации привели к положительному результату лишь через пять лет, когда явилась возможность устроить избрание в гетманы К.Г.Разумовского, и в течение всего этого времени Ханенко не возвращался на родину. Потом он и еще раз довольно долго жил по делам в Петербурге в 1750—1751 гг. Последние годы Ханенко провел в Глухове, среди генеральной старшины, пользуясь большим значением. И к гетману Разумовскому он стал так же близко, как и к его предшественникам, и получил от него в награду за службу немало деревень; гетман имел в виду доставить Ханенко один из более важных малороссийских чинов, но не успел — 27 января 1760 года Ханенко умер в Глухове. Наследникам своим он оставил огромные имения в разных уездах Черниговской и частью Полтавской губернии, как полученные от предков, так и приобретенные лично им в награду за службы. Из дневников и переписки Ханенко видно, что это был человек умный и для своего времени образованный. Например, он настолько хорошо знал латинский язык, что писал по-латыни письма к Бидло и Блюментросту; постоянно приобретал латинские сочинения. Воспитанный на началах современного ему южнорусского образования, Ханенко умел ценить и западноевропейскую культуру, поэтому и посылал сыновей учиться за границу или к петербургским немцам. Опытный и ловкий делец, Ханенко умел стать близким ко всем высокопоставленным и влиятельным лицам, с которыми ему приходилось сталкиваться, и из этой близости извлекал для себя немало пользы. В своих дневниках он предстаёт и умелым хозяином, видно также, что он был человек религиозный, но вместе с тем он был не чужд и обычных у малороссов того времени недостатков: ссорился с соседями, любил поиграть в карты, мог напиться пьяным и во хмелю подраться. Главный интерес возбуждает к себе Ханенко своими сочинениями: «Диариум», или журнал, веденный им с 1 января по 5 июля 1722 года, и «Партикулярный журнал», или для памяти повседневная записка, веденная с 9 ноября 1719 года по 29 января 1754 года, от которой, к сожалению, сохранились лишь дневники с 3 февраля 1727 года по 6 декабря 1733 года, с 1 января 1742 года по 21 декабря 1749 года и с 5 октября 1752 по 13 октября 1753 года, да и то не без пропусков. Дневники эти могут служить, наравне с записками Якова Марковича, превосходным источником для знакомства с жизнью Малороссии в то время, когда она, вследствие сближения с Россией, стала усваивать себе новую западноевропейскую культуру, главным проводником которой был Петербург или, вернее, придворная его среда. Частое пребывание Ханенко в Петербурге и посещение им самых разнообразных придворных лиц дали ему возможность внести в свой дневник массу указаний о них, особенно о малороссах, которых было так много в Петербурге при императрице Елизавете; притом Ханенко был внимательным наблюдателем, только он, как и все подобные авторы записок, не всегда заносил в них то, что заслуживало бы упоминания, или заносил чересчур осторожно, зная что излишняя откровенность даже в дневнике может не повести к добру. Поэтому дневники Ханенко несколько сухи; но все же историк, изучающий XVIII век, найдет в них немало ценных указаний. Дневник за 1722 год напечатан О.М.Бодянским в «Чтения Общей Истории и Древностей», 1858 г., книга I, смесь; дневники за 1727—1753 гг. — А.М.Лазаревским в приложении к «Киевской Старине», 1884—1886 гг. и отдельным оттиском. В приложении к изданию Лазаревского («Киевская Старина», 1886, книга 12) напечатано и духовное завещание Н.Д.Ханенко. Затем сохранилась еще «О службах сказка», составленная Ханенко в 1755 г. и напечатанная А.И.Ханенко в «Черниговских губернских ведомостях», 1852 г., и переписка еще не вполне опубликованная; часть её тоже была напечатана А. И. Ханенком вместе с сказкою, часть же в извлечениях О.М.Бодянским в предисловии к «Диариуму». Средний сын его Василий воспитывался за границей и окончил университет в Киле. Ханенко написал ему интересное по тому времени наставление, под названием: «Сыну моему Василию Ханенко увещание». Ханенко принадлежит к числу просвещенных и образованных людей своего времени. Сохранились отрывки из его переписки с сыном, когда последний был за границей («Черниговские Губернские Ведомости», 1852) и, кроме того, два дневника. Один напечатан О.М.Бодянским в «Чтениях в Обществе Истории и Древностей» 1858 г., книга I, под заглавием «Диариум, или Журнал», то есть «повседневная записка случающихся при дворе… гетмана оказий и церемоний, також и в канцелярии войсковой отправуемых дел» и т. д.; другой — А.М.Лазаревским в «Киевской Старине» 1884 г., под заглавием: «Дневник генерального хорунжего Николая Ханенко, 1727—1753 г.». Последний дневник неполон. Некоторые дополнения к нему сделаны А.Титовым в «Киевской Старине», 1896, том 54. Оба дневника Ханенко являются одним из важнейших источников для изучения внутреннего быта Малороссии в XVIII веке. При написании этой статьи использовался материал из Русского биографического словаря А.А.Половцова (1896—1918). Литература: Діаріушъ или журналъ, то есть, повседневная записка; О.М.Бодянский «Исторические сведения о генеральной хорунжем Николае Даниловиче Ханенко» («Чтения в Обществе Истории и Древностей», 1858, книга I, предисловие к «Диариуму»); А.М.Лазаревский "Предисловие к «Дневнику Ханенко» (Киевская Старина, 1884 и отдельно); А.Титов «Дневник Николая Ханенко, 1719 — 23 и 1754 годов» (Киевская Старина, 1896, том 54, 151—196).

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

30 ноября родились... |

1554

Филип Сидни (английское имя - Philip Sidney)

английский поэт и общественный деятель елизаветинской эпохи. Аристократ по рождению, выпускник Оксфорда, Сидни питал любовь к наукам, языкам и литературе и стал покровителем поэтов, прежде чем прославился в этом качестве сам. Готовясь к дипломатическому поприщу, он три года провёл на континенте во Франции, где сблизился с литераторами-протестантами Маро, Дюплесси-Морне, Безой. Пережив в Париже Варфоломеевсвкую ночь, Сидни горел желанием сражаться за дело протестантизма. Но поскольку королева не разделяла его точку зрения, он удалился на время в свои поместья, где неожиданно раскрылся его поэтический талант. Этому способствовали литературные досуги в кружке его сестры Мэри, будущей графини Пэмброк, покровительницы искусств. В сельской тиши Сидни создал цикл лирических сонетов и возвратился ко двору в блеске новой литературной славы, после того как Елизавета милостиво приняла посвящённую ей пастораль «Майская королева». В столице вокруг него сплотился кружок поэтов, названный Ареопагом, включавший Г.Харви, Э.Спенсера, Ф.Гревила и Э.Дайара. Отныне Сидни сделался в глазах современников английским воплощением совершенного придворного, сочетая аристократизм, образованность, доблесть и поэтический дар. Отправившись воевать за дело протестантизма в Нидерланды, он был смертельно ранен и, умирая, совершил благородный жест — уступил принесённую ему флягу с водой истекавшему кровью простому солдату. Умер 17 октября 1586 года. Тело его перевезли в Англию и с королевскими почестями похоронили в соборе Святого Павла. Трагическая гибель протестантского героя сделала его английской национальной легендой и в течение многих лет сэр Филип оставался самым популярным поэтом в Англии. Он же стал первым из поэтов елизаветинской эпохи, чьи стихи перевели на другие европейские языки. Сидни был новатором в поэзии и в теории литературы. При том, что устоявшаяся форма сонета была излюбленной и чрезвычайно распространённой в Европе в XVI в., он не стал подражать итальянским или испанским образцам, как многие эпигоны, «мешавшие мёртвого Петрарки стон певучий» с «треском выспренных речей», хотя Сидни искренне почитал Петрарку и перевёл на английский многое из итальянской и испанской лирической поэзии. Он создал цикл из 108 сонетов «Астрофил и Стелла», оригинальность которого состояла в объединении этих поэтических миниатюр общим замыслом в эпопею, подлинную «трагикомедию любви» с её надеждами и обольщениями, ревностью и разочарованиями, борьбой добродетели и страсти. Финал цикла печален: лирический герой остался невознаграждённым за свою любовь и преданность, и в то же время оптимистичен, ибо муки и испытания указали ему путь к нравственному совершенству. Любовь открыла истинную красоту и отныне будет служить поддержкой в горестях и давать силы для новых подвигов, в том числе на гражданском поприще. Поэт экспериментировал с включением диалога в сонеты, что делало его героев необыкновенно яркими живыми персонажами. В то же время его стихи полны неожиданных для читателя парадоксальных умозаключений и юмора. С лёгкой руки Сидни тонкая ирония стала характерной чертой английской лирики. Отдавая должное и другим формам поэзии — элегиям, балладам, одам, героическому и сатирическому стиху, после Сидни английские поэты предпочитали сонет всем остальным. Э.Спенсер, Д.Дэвис оставили сотни миниатюрных шедевров, заключённых в неизменных 14 строчках. Ф.Сидни выступил как серьёзный теоретик литературы и искусства в трактате «Защита поэзии» — эстетическом манифесте его кружка, написанном в ответ на пуританские памфлеты, осуждающие «легкомысленную поэзию». Он проникнут гуманистическими размышлениями о высоком предназначении литературы, воспитывающей нравственную личность и помогающей достичь духовного совершенства, которое невозможно без сознательных усилий самих людей. По мнению автора, цель всех наук, равно как и творчества заключается в «познании сущности человека, этической и политической, с последующим воздействием на него». С юмором и полемическим задором, опираясь на «Поэтику» Аристотеля, а также примеры из античной истории, философии и литературы, Сидни доказывал, что для пропаганды высоких нравственных идеалов поэт более пригоден, чем философ-моралист или историк с их скучной проповедью и назидательностью. Он же благодаря безграничной фантазии может свободно живописать перед аудиторией образ идеального человека. Поэт в его глазах вырастал в соавтора и даже соперника Природы: все остальные подмечают её закономерности, и «лишь поэт … создаёт в сущности другую природу, … то, что лучше порождённого Природой или никогда не существовало…» Мысли Сидни о предназначении поэзии были восприняты лучшими литераторами той поры — Э.Спенсером, У.Шекспиром, Б.Джонсоном. Он заложил традицию, определившую лицо литературы в эпоху королевы Елизаветы, творимой поэтами-интеллектуалами, одержимыми высокими этическими идеалами, но чуждыми обывательскому морализаторству. Ф.Сидни и его протеже Э.Спенсер стали зачинателями английской пасторали. В 1590 г. был опубликован незавершённый роман Сидни «Аркадия», в котором вольно чередовались проза и стихи, повествующий о захватывающих приключениях двух влюблённых принцев в благословенном краю, идиллическое описание которого воскрешало образ античной Аркадии, но в то же время в нём угадывается пейзаж родной поэту Англии.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

30 ноября родились... |

538

Григорий Турский (латинское имя - Gregorius Turonensis, французское имя - Grégoire de Tours)

святой, один из известнейших и популярных в средние века хронистов, автор «Истории франков». День памяти — 17 ноября. Родился в Оверни, в Арвернах (Сivitаs Аrvеrnоruм, ныне Клермон-Ферран), в знатной галло-римской семье из сенаторской аристократии Оверни, настоящее имя — Георгий Флоренций (имя Григорий принял позднее). Его воспитателями в юности были — дядя святой Галл, епископ Арверн, и святой Авит, познакомивший его с церковной литературой. По рассказу самого Григория Турского, исцеление, полученное им у гроба святого Иллидия предопределило его духовное призвание. В 573 его избирают епископом Тура, значительного города в регионе и места паломничества к мощам святого Мартина Турского. В междоусобной борьбе внуков Хлодвига Григорию удавалось сохранять равновесие, несмотря на вражду с нейстрийским королевским домом и королем Хильпериком, которого он называет «Нероном нашего времени», и прочные связи с правителями Австразии; хорошие отношения Григорий Турский поддерживал, видимо, хороший дипломат, с Гунтранмом Орлеанским, которому достался Тур после смерти Хильперика в 584. Участие как в политике, так и в соборах Церкви, многочисленные путешествия, дипломатические миссии, дружба с одним из образованнейших людей 6 в., поэтом Венанцием Фортунатом, предопределили Григория Турского к тому, чтобы стать историографом своего времени.Книга Григория Турского — «История франков» («НistоriА FrАnсоruМ»; в некоторых рукописях «Церковная история франков» — «НistоriА ессlеsiАstiсА FrАnсоruМ») — главный источник наших знаний о Галлии 6 в. Задуманная как всемирно-историческая панорама с доминирующей сквозной идеей торжества Церкви и правоверия над ересями и неправдой, уже начиная с IV книги она представляет собой своеобразные мемуары современника. Латинский язык сочинений историка — уже в сильной степени варваризованный и далекий от классической нормы, однако, живой и выразительный.Из других сочинений Григория Турского известны: трактат «О пути звезд» («Dе сursu stеllАruМ»), «Книга о славе мучеников» («Libеr in glоriА МАrtуruМ»), «Книга о доблестях святого Юлиана» («Libеr dе virtutibus s. JuliАni»), «О доблестях святого Мартина» («Dе virtutibus s/ МАrtini»), «Жития святых отцов» («VitАе РАtruМ»), «Книга о славе исповедников» («Libеr in glоriа соnfеssоruм»), перевод на латинский язык «Страстей семи спящих отроков» («РАssiо sеРtеМ dоrМiеntiuМ»). Умер в Клермоне (Овернь) в ноябре 593 или 594 года.

Все его сочинения изданы в Париже в 1522 г., новейшее издание (1871) в патрологии Migne’я. «Historia Francorum» вошла во 2 том «Recueil des historiens des Gaules et de la France» Буке и в «Monumenta Germaniae historica» (1884-1885). Исторический материал обработан Огюст. Тьерри в «Récits des temps mérovingiens». Литература: Löbell, «G. von Tours und seine Zeit» (2-е издание, 1869); G.Monod, «Etudes critiques sur les sources de l’historie mérovingienne» (1872). Издания произведений Григория Турского на русском языке: Григорий Турский. История франков = Historia Francorum. — Москва: Наука, 1987. — 464 страницы. — (Литературные памятники); Григорий Турский. Книга о чудесах блаженного апостола Андрея // Альфа и Омега. — 1999. — № 3(21). — Страницы 214—242; Григорий Турский. Житие отцов = Vita Patrum / Перевод с латинского. Составитель: иеромонах Серафим Роуз. — Русский паломник, 2007. — 415 страниц. — 10 000 экземпляров. Литература: Григорий Турский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907; Löbell, «G. von Tours und seine Zeit» (2 изд., 1869); G. Monod, «Etudes critiques sur les sources de l’historie mérovingienne» (1872). История франков: McCluskey S. C., Gregory of Tours, Monastic Timekeeping, and Early Christian Attitudes to Astronomy, Isis, Vol. 81, No. 1 (Mar., 1990), pp. 8-22.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

30 ноября. События... |

в 1977 году состоялся 37-й женский шахматный чемпионат СССР. Яркой звездочкой этого шахматного турнира стала 16-летняя Майя Чибурданидзе, которая впервые завоевала титул чемпионки страны. В 1960-х годах в женских шахматах произошла смена поколений. На какое-то время лидерство перешло к грузинкам. Возможно, что причина успеха грузинской школы крылась в особенностях национального характера: грузинские женщины очень упорны и отличаются большой дисциплинированностью. По крайней мере, так считала Нона Гаприндашвили, которая была одной из самых известных шахматисток в то время. Многие советские девчонки, увлекавшиеся шахматами, смотрели на нее как на кумира. Не стала исключением и Майя Чибурданидзе, которая мечтала победить ее. И это ее сокровенное желание осуществилось в 1978 году. Победив Гаприндашвили, которая удерживала женскую шахматную корону с 1962 года, Майя стала шестой чемпионкой мира. Когда это произошло, журналисты поинтересовались у Михаила Таля: "Скажите, как вы расцениваете шансы Майи стать чемпионом мира среди мужчин?" Тот со свойственным ему юмором ответил: "Во всяком случае, выше, чем мои - стать чемпионкой мира среди женщин". Рассказывают, что, выиграв решающую партию, новая шахматная королева отправилась играть в куклы. "Лишь спустя какое-то время я почувствовала, какая это ответственность - носить титул чемпионки мира. А когда его потеряла - тем более", - признавалась она позднее.

|

|

30 ноября. События... |

в 1948 году в Португалии состоялась премьера художественного фильма «Сокровище Сьерра-Мадре» (оригинальное название: The Treasure of the Sierra Madre; премьера в ГДР 3 января 1964; премьера в США 24 января 1948; премьера в Дании 4 февраля 1949; премьера в Швеции 29 апреля 1948; премьера в Японии 7 мая 1949; премьера в ФРГ 14 июня 1949; премьера в Мексике 15 июля 1948; премьера в Финляндии 20 августа 1948; премьера на Международном кинофестивале в Венеции 23 августа 1948; премьера в Австрии 27 сентября 1949; премьера в Испании 20 октября 1948; премьера в Италии 15 декабря 1948;). Производство: Warner Bros. Pictures Co., 1947. Режиссер: Джон Хьюстон. Сценарист: Джон Хьюстон. Оператор: Тед Д.МакКорд. Композиторы: Бадди Кэй, Макс Стайнер. Художник: Джон Хьюз. Продюсеры: Генри Блэнк, Джек Л.Уорнер. Актеры: Хамфри Богарт, Уолтер Хьюстон, Тим Холт, Брюс Беннетт, Бартон МакЛейн, Альфонсо Бедойя, Артуро Сото Рангель, Мануэль Донде, Хосе Торвей, Маргарито Луна.

Неудачные поиски золота, подогреваемые честолюбием, жадностью, внутренними разногласиями между старателями - основная идея фильма, снятого на гране романтики и цинизма. Американцы-бродяги, довольно разные для того, чтобы договориться, оказываются в Мексике и объединившихся для совместного поиска золотых приисков. В то время, как старый золотоискатель и наивный юноша следуют своим принципам, столкнувшись с искушением забрать золото, параноик Фред (одна из самых запоминающихся ролей Хамфри Богарта) не выдерживает и ломается. Фактура фильма, снятого почти полностью на натуре в Мексике, передает пыльную сухость ландшафта так, что у зрителей песок скрипит на зубах. А игра актеров, которая происходила, по свидетельству очевидцев, в обстановке напряженных отношений и взвинченных нервов, полностью соответствовала тематике фильма. Премия "Оскар"(1948): Лучший режиссер (Джон Хьюстон); Лучший актер второго плана (Уолтер Хьюстон). Премия "Золотой глобус" (1948): Лучший фильм; Лучший актер второго плана (Уолтер Хьюстон); Лучший режиссер (Джон Хьюстон).

|

|

30 ноября. События... |

в 1926 году в ноябре А.Д.Швецов создал авиадвигатель воздушного охлаждения «М-11», серийно выпускавшийся более 30 лет.

|

|

30 ноября. События... |

в 30 году до нашей эры последний монарх из династии Птолемеев, царица Египта Клеопатра, совершает самоубийство. Египет становится провинцией Римской империи.

в 1016 году смерть Эдмунда Железнобокого, короля Англии. престол узурпирует король Дании Кнут (Канут), Англия на 30 лет становится частью датской империи.

в 1223 году датчанами заложен город Нарва.

в 1292 году Иоанн Бэлиол коронован как король Шотландии, в соответствии с решением арбитража короля Англии Эдуарда Первого после пресечения правящей династии в Шотландии. Отказ Иоанна выполнить долг вассала и принять участие в войне Эдуарда с французским королём в 1296 г. привёл к войне с Англией и временной инкорпорации Шотландии во владения Эдуарда.

в 1413 году рыцарь Ганс фон Квитцов разбил отряд городского ополчения г.Магдебурга. Захваченные пленные были отпущены за выкуп.

в 1433 году Андрей Прокоп Лысый, он же Великий, вождь гуситов, со своим помощником П. Малым разбил умеренных гуситов

в 1475 году Карл Смелый, герцог Бургундии, осадил город Нанси в Лотарингии.

в 1485 году Генрих Тюдор короновался на английский престол. Война Роз закончилась (хотя попытки реставрации свергнутой династии Йорков продолжатся до конца века), началось правление династии Тюдоров (1485-1603)

в 1495 году русские войска предприняли генеральный штурм Выборга и захватили часть города, но были отбиты.

в 1609 году Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.

в 1612 году морской бой при Сували (Гуджарат, Индия) окончился победой флотилии Английской Ост-Индской компании (4 галеона) над португальцами (4 галеона и 26 гребных барков).

в 1619 году американскими поселенцами Вирджинии впервые празднуется День благодарения.

в 1654 году в ходе русско-польской войны 1654— 1667 гг. русские войска под началом воеводы В.П.Шереметева взяли польскую крепость Витебск.

в 1670 году в ходе подавления бунта Стеньки Разина, у села Веденяпино Темниковского уезда царские войска одержали победу над укрепившимися засекой повстанцами.

в 1698 году Петр I учредил первый российский орден - Андрея Первозванного (Андреевский орден). Орден святого Андрея Первозванного был учрежден Петром I 30 ноября 1698 года и являлся высшей государственной наградой России до 1917 года. Знаки ордена Андрея Первозванного состояли из следующих элементов: собственно знак (крест) ордена, основным изображением которого был Святой Андрей, распятый, по преданию, на кресте Х-образной конфигурации, и серебряная восьмиконечная звезда с помещенным в ее центральном медальоне девизом ордена «За веру и верность». Знак ордена носился на широкой голубой ленте через правое плечо, а звезда помещалась на левой стороне груди. В особо торжественных случаях знак ордена носился на груди, на золотой, покрытой разноцветными эмалями фигурной цепи. Эту высшую награду получали за чрезвычайные заслуги перед Отечеством лишь офицеры не ниже генерала, государственные деятели и духовенство. Первым кавалером ордена в 1699 году стал дипломат и государственный деятель Федор Головин. Сам Петр Первый стал шестым кавалером ордена за взятие в устье Невы шведских военных кораблей. За два века орден получили немногим более тысячи человек. 1 июля 1998 года вышел Указ президента Российской Федерации, восстанавливающий орден Андрея Первозванного. Документом определено, что «орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации». Им «награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». Первыми кавалерами восстановленного ордена стали академик Дмитрий Лихачев, оружейник Михаил Калашников и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В ряду обладателей награды - патриарх Московский Алексий II, академик Валерий Шумаков, председатель Союза женщин Дагестана Фазу Алиева, поэт Рамсул Гамзатов, певицы Людмила Зыкина, Ирина Архипова, академик Борис Петровский и др.Читать далее...

в 1016 году смерть Эдмунда Железнобокого, короля Англии. престол узурпирует король Дании Кнут (Канут), Англия на 30 лет становится частью датской империи.

в 1223 году датчанами заложен город Нарва.

в 1292 году Иоанн Бэлиол коронован как король Шотландии, в соответствии с решением арбитража короля Англии Эдуарда Первого после пресечения правящей династии в Шотландии. Отказ Иоанна выполнить долг вассала и принять участие в войне Эдуарда с французским королём в 1296 г. привёл к войне с Англией и временной инкорпорации Шотландии во владения Эдуарда.

в 1413 году рыцарь Ганс фон Квитцов разбил отряд городского ополчения г.Магдебурга. Захваченные пленные были отпущены за выкуп.

в 1433 году Андрей Прокоп Лысый, он же Великий, вождь гуситов, со своим помощником П. Малым разбил умеренных гуситов

в 1475 году Карл Смелый, герцог Бургундии, осадил город Нанси в Лотарингии.

в 1485 году Генрих Тюдор короновался на английский престол. Война Роз закончилась (хотя попытки реставрации свергнутой династии Йорков продолжатся до конца века), началось правление династии Тюдоров (1485-1603)

в 1495 году русские войска предприняли генеральный штурм Выборга и захватили часть города, но были отбиты.

в 1609 году Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.

в 1612 году морской бой при Сували (Гуджарат, Индия) окончился победой флотилии Английской Ост-Индской компании (4 галеона) над португальцами (4 галеона и 26 гребных барков).

в 1619 году американскими поселенцами Вирджинии впервые празднуется День благодарения.

в 1654 году в ходе русско-польской войны 1654— 1667 гг. русские войска под началом воеводы В.П.Шереметева взяли польскую крепость Витебск.

в 1670 году в ходе подавления бунта Стеньки Разина, у села Веденяпино Темниковского уезда царские войска одержали победу над укрепившимися засекой повстанцами.

в 1698 году Петр I учредил первый российский орден - Андрея Первозванного (Андреевский орден). Орден святого Андрея Первозванного был учрежден Петром I 30 ноября 1698 года и являлся высшей государственной наградой России до 1917 года. Знаки ордена Андрея Первозванного состояли из следующих элементов: собственно знак (крест) ордена, основным изображением которого был Святой Андрей, распятый, по преданию, на кресте Х-образной конфигурации, и серебряная восьмиконечная звезда с помещенным в ее центральном медальоне девизом ордена «За веру и верность». Знак ордена носился на широкой голубой ленте через правое плечо, а звезда помещалась на левой стороне груди. В особо торжественных случаях знак ордена носился на груди, на золотой, покрытой разноцветными эмалями фигурной цепи. Эту высшую награду получали за чрезвычайные заслуги перед Отечеством лишь офицеры не ниже генерала, государственные деятели и духовенство. Первым кавалером ордена в 1699 году стал дипломат и государственный деятель Федор Головин. Сам Петр Первый стал шестым кавалером ордена за взятие в устье Невы шведских военных кораблей. За два века орден получили немногим более тысячи человек. 1 июля 1998 года вышел Указ президента Российской Федерации, восстанавливающий орден Андрея Первозванного. Документом определено, что «орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации». Им «награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». Первыми кавалерами восстановленного ордена стали академик Дмитрий Лихачев, оружейник Михаил Калашников и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В ряду обладателей награды - патриарх Московский Алексий II, академик Валерий Шумаков, председатель Союза женщин Дагестана Фазу Алиева, поэт Рамсул Гамзатов, певицы Людмила Зыкина, Ирина Архипова, академик Борис Петровский и др.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

29 ноября родились... |

1951

Виктор Иванович Гончаров