-Рубрики

- Аксессуары (23)

- Бассейн (2)

- БОХО (141)

- ВАУ! (6)

- Вдохновение (4)

- Видеоуроки (6)

- Вышиванка (2)

- Дача-разное (19)

- Джинсовка (10)

- Диеты (40)

- Для свадьбы (1)

- Еда-"Пляцики" (25)

- Еда-блюда для пикника (46)

- на корпоратив (19)

- Еда-в горшочках (4)

- Еда-вареники,пельмени,блины,манты (55)

- Еда-вкусняшка (122)

- Еда-выпечка (187)

- Еда-десерты (101)

- Еда-картофель (12)

- Еда-консервирование (40)

- Еда-кулинарные подсказки (17)

- Еда-курица (70)

- Еда-лаваш (26)

- Еда-лазанья, лагман (5)

- Еда-марципан (2)

- Еда-мировая кулинария (24)

- Еда-мультиварка (1)

- Еда-мясо (103)

- Еда-на скорую руку (18)

- Еда-овощи (64)

- Еда-печень (17)

- Еда-плов (6)

- Еда-по-корейски (19)

- Еда-праздничная (15)

- Еда-приправы/соусы (20)

- Еда-рыба и морепродукты (79)

- Еда-салаты и закуски (137)

- Еда-сало (12)

- Еда-сладости/конфетки (42)

- Еда-соусы (20)

- Еда-супы (17)

- Еда-сыр и мол.пр-ты (2)

- Еда-тесто, выпечка (109)

- Еда-тортики (92)

- Еда-хлебопечка (7)

- Еда-экзотика (2)

- Заговоры и молитвы (48)

- Игры (1)

- Идейки (53)

- Иконы (6)

- Интерьер (5)

- Кож.изделия (6)

- Компьютер (11)

- Компьютер-Paint (9)

- Ландшафт (15)

- Лечебник (95)

- Любимые песни (1)

- Мастер-классы (29)

- Надо знать (80)

- Настойки (4)

- Огород-борьба с вредителями (21)

- Огород-лук (7)

- Огород-морковь (6)

- Огород-огурцы (25)

- Огород-перец (3)

- Огород-подкормка (7)

- Огород-помидоры (26)

- Огород-рассада (36)

- Огород-тонкости (16)

- Одежда (6)

- Переделкино (29)

- Полезные советы (118)

- Праздники-детский д.р. (4)

- Праздники-Маковей (1)

- Праздники-Масленица (1)

- Праздники-Новый год (107)

- Праздники-Пасха (182)

- Притчи (3)

- Пряники (6)

- Психология (24)

- Ремонт (2)

- сад и огород (128)

- Сад-борьба с вредителями (36)

- Сад-виноград (13)

- Сад-газон (2)

- Сад-крыжовник (4)

- Сад-малина (5)

- Сад-подкормка (2)

- Сад-смородина (8)

- Уроки для дачников (36)

- Хобби - декоративные домики (1)

- Хобби-батик (14)

- Хобби-бижутерия (191)

- Хобби-бисер (67)

- Хобби-валяние (11)

- Хобби-витражи (1)

- Хобби-витражи (10)

- Хобби-вышивка (24)

- Хобби-вышивка лентами (70)

- Хобби-вязание крючком (422)

- ирландское кружево (22)

- Хобби-вязание спицами (40)

- Хобби-Гердан (5)

- Хобби-декоративная роспись (8)

- Хобби-декупаж (27)

- Хобби-картины (35)

- Хобби-квилт (28)

- Хобби-кинусайга (21)

- Хобби-крейзи-вул (9)

- Хобби-куклы (117)

- Хобби-мокрое валяние (4)

- Хобби-плетение из газет (48)

- Хобби-поделки (31)

- Хобби-поделки из пл. бутылок (6)

- Хобби-рисование (33)

- Хобби-скрапбукинг (23)

- Хобби-солёное тесто (24)

- Хобби-тильды (7)

- Хобби-точечная роспись (10)

- Хобби-фотография (34)

- Хобби-шитьё (120)

- Хобби-эпоксидка (17)

- Цветы (166)

- Цветы-бугенвиллия (2)

- Цветы-гладиолусы (1)

- Цветы-клематисы (1)

- Цветы-орхидеи (6)

- Цветы-петунии (16)

- Цветы-розы (6)

- Цветы-рябчики (1)

- Цитатник (24)

- шитьё (185)

- шторы (4)

- шьём девочке (19)

- Юмор (5)

-Музыка

- Оооофигенная музыка,спер у Интресс:)

- Слушали: 407878 Комментарии: 0

- Игорь Демарин "Горькое вино"

- Слушали: 188 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Сообщества

-Статистика

Без заголовка |

Сорт яблони.

Антоновка обыкновенная (Антоновка, Антоновка стаканчатая) — старинный среднерусский зимний сорт яблони народной селекции. Деревья сильнорослые, долговечные, зимостойкие, в пору плодоношения вступают на 5-7-й год. Урожайность яблони высокая. Съемная зрелость плодов наступает в конце сентября; хранятся они около 100 дней. Плоды среднего или крупного размера (120—180 г), светло-желтые, обычно без румянца; мякоть белая, очень сочная, кисло-сладкая с характерным, свойственным только этому сорту яблок, очень приятным ароматом. Используют плоды в свежем виде, для переработки, особенно хороши они для мочки.

Анис полосатый (Анис серый, Анис сизый, Анис зеленый, Анис пестрый) старинный поволжский зимний сорт яблок. Деревья мощные, зимостойкие, вступают в пору плодоношения на 5—6-й год. Съемная зрелость плодов наступает в начале или в конце сентября, хранятся до февраля. Плоды яблони небольших размеров, средний вес 60— 80 г. Мякоть плотная, кисловато-сладкая, с приятным характерным ароматом. Используются для потребления в свежем виде, а также для различных видов технической переработки. Сорт яблони отличается долговечностью деревьев, высокоурожайный (около 250 кг с 1 дерева).

Башкирский красавец — урожайный морозоустойчивый сорт яблони. В пору плодоношения вступает через 6 лет после посадки. Плодоносит яблоня почти ежегодно, созревает во второй половине сентября. Плоды средней величины, конической формы. Окраска яблок светло-желтая с яркой полосатостью. Вкус — кислосладкий.

Ренет татарский — новый сорт яблони, выведенный Г.И.Розановой на Татарской плодово-ягодной опытной станции от скрещивания Ренета Крюднера с Боровинкой. Плоды яблони крупные, ширококонической формы, зеленовато-кремовые, с красноватым точечным румянцем на солнечной стороне. Кисло-сладкие, с медовым привкусом и большим количеством сока. Яблоки в основном потребляются в свежем виде, но идут и для технической переработки (сок, компот, варенье). Созревают яблоки в конце сентября, в лежке сохраняются до апреля — мая. В пору плодоношения вступает на 2—3-й год после посадки. Урожайность десятилетнего дерева яблони — 150 кг. Сорт зимостойкий, самобесплоден. Хорошими опылителями для него являются Анис алый и Антоновка обыкновенная.

Боровинка (Боровинка обыкновенная) — очень ценный старинный среднерусский сорт яблони, осеннего срока созревания. Деревья среднерослые, относительно зимостойкие, в пору плодоношения вступают на 4—5-й год. Урожайность высокая. Плодоносит яблоня почти ежегодно. Съемная зрелость плодов наступает в конце августа, хранятся не более двух месяцев. Плоды яблони среднего размера (90 — 110 г), округлой формы, лимонно-желтоватые с темно-красным точечным или полосатым румянцем, поражаются паршой. Мякоть яблок желтоватая, сочная, сладко-кислого приятного вкуса.

Анис алый — старинный волжский засухоустойчивый и морозоустойчивый сорт яблони. Урожайность высокая и почти ежегодная. С 15—20-летнего дерева снимают по 200—250 кг. В пору плодоношения вступает на 5 — 6-й год после посадки. Плоды яблони средней величины, созревают во второй декаде сентября, лежкость их 5—6 месяцев. Форма плода яблони плоско-репчатая, окраска ярко-алая. Вкус яблок сладко-кисловатый. Сахара содержит 9,6%. Кислотность — 0,83%.

Коричное полосатое — старинный среднерусский сорт яблони осеннего срока созревания. Деревья зимостойкие, сильнорослые; в пору плодоношения вступают на 5— 8-й год. Съемная зрелость плодов яблони наступает в конце августа; хранятся в течение 50—60 дней. Яблоки средней величины (вес 80—110 г), плоскоокруглой формы. При полной зрелости плоды имеют золотисто-желтую окраску с темно-красными, резко очерченными полосками и красными точками. Мякоть яблок сочная, светло-желтая, мелкозернистая, отличного кисло-сладкого вкуса, с характерным ароматом, напоминающим запах корицы, откуда и происходит название этого сорта. Используют яблоки в свежем виде и для приготовления высококачественного варенья, повидла и других продуктов.

Грушовка московская — летний сорт яблок. Плоды сравнительно мелкие, плоскоконической формы, яркой зеленовато-белой окраски, покрыты розово-красными полосками. Мякоть яблок желто-белая, мелкозернистая, сочная, с приятным кисло-сладким вкусом. Содержат 9,6% сахара. Кислотность яблок — 0,73%. Созревают яблоки в середине августа. Хранятся не более 15—20 дней. Потребляются в свежем виде и идут для технической переработки. В пору плодоношения дерево вступает на 3— 4-й год после посадки. Яблоня плодоносит периодично. Урожайность 20-летнего дерева — 80—100 кг. Во влажные годы плоды яблони поражаются паршой. Сорт морозоустойчивый.

Достоинства сорта: высокая урожайность, зимостойкость и хороший вкус яблок.

Недостатки: сильно осыпаются плоды, поражаются паршой и плодожоркой.

Китайка золотая (китайка золотая ранняя) — сорт яблони, выведенный И. В. Мичуриным от скрещивания Белого налива с Китайкой. Морозоустойчивость высокая. В пору плодоношения яблоня вступает на 3—4-й год после посадки. Урожайность 18-летнего дерева — 50—70 кг. Плоды яблони сравнительно мелкие (40—50 г), округлые, золотистые, созревают в конце июля — начале августа. Вкус кисло-сладкий, приятный. Сохраняются в течение 5—10 дней.

Достоинства сорта: раннее созревание и хороший вкус плодов.

Недостатки: яблоки мелкие и плохо транспортабельны.

Строение яблони

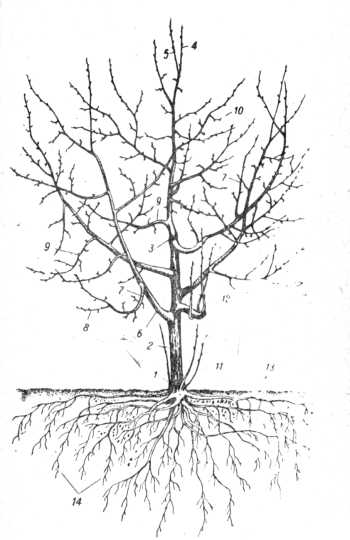

Для того чтобы правильно ухаживать за яблоней, грамотно разбираться в специальной литературе садоводу-любителю необходимо знать строение плодового дерева и основные биологические особенности породы. Плодовое дерево состоит из надземной и корневой систем (рис. 1а).

|

| Рис. 1а. Строение яблони |

Начинается надземная система дерева от корневой шейки (1) — места перехода корней в ствол. Различают настоящую и ложную (условную) корневые шейки. Растения, выросшие из семени, имеют настоящую, корневую шейку, а размноженные с помощью черенков и отводков — условную. Затем идет ствол — центральная ось надземной системы, связывающая ветви с корнями. Ствол состоит из штамба (2) — части от корневой шейки до первого скелетного разветвления, центрального проводника или лидера (3) и побега продолжения (4) — прироста текущего года. Часто ниже него развивается сильный побег, отходящий от ветки под острым углом — конкурент (5). Крупные ветви, составляющие остов кроны, называются скелетными. Различают ветви первого порядка (6), отходящие непосредственно от центрального проводника, второго (7), отходящие от ветвей первого порядка, третьего (8) и т. д. У яблони бывает 7—8 порядков ветвления, из которых к скелетным относят первых два. Полускелетные, тонкие, чаще пониклые ветки (9), бывают длиной 50—150 см. Обрастающие ветки (10) — слаборослые, мелкие разветвления, покрывающие скелетные и полускелетные ветки. Они могут быть репродуктивными (плодовыми) и ростовыми. Репродуктивные несут на себе большую часть урожая, поэтому их обычно называют плодоносными или плодовой древесиной. Совокупность всех разветвлений дерева называют кроной. По форме они могут быть самые разнообразные: шаровидные, пирамидальные, широкораскидистые, метлообразные и т. д. Плодовая древесина в кроне яблони бывает однолетней и многолетней.

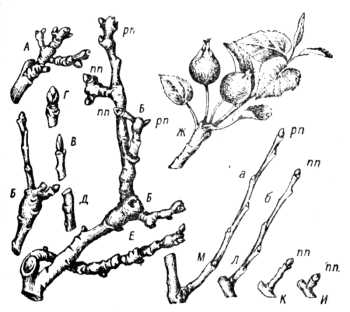

К однолетней плодовой древесине относят следующие образования (рис. 1б).

Плодовые сумки (Ж) с побегами замещения (завязь и прирост).

Кольчатки (И) — самые короткие (от 2 до 5 см) обрастающие веточки с кольцеобразными рубцами, образовавшимися после опадения почечных чешуек и листьев, собранных в розетку.

Копьеца (К) — укороченные веточки длиной 5— 15 см. Они отходят почти под прямым углом к несущей ветви. Если верхушечная почка цветковая, то она почти цилиндрической формы, а если ростовая, то заостренная. У копьеца четко выражена сбежистость, и верхушка его заметно тоньше основания.

|

| Рис. 1б. Обрастающие ветки и плодовая древесина яблони |

Плодовые прутики (Л) — однолетний прирост длиной более 15 см (обычно 20—25 см). Они имеют почти одинаковую толщину на всем протяжении и оканчиваются плодовой почкой.

Боковые почки (б) — развиты.

В многолетней плодовой древесине различают:

Плодушки и плодухи (А), которые возникают из плодоносившей, хотя бы один год, кольчатки.

Плодовые сумки (Б) с побегами замещения.

Ростовые почки (В, рп) — обычно мелкие.

Плодовые или цветочные почки (Г) — крупные, округлой формы (пп).

Спящие почки (Д), которые формируются у основания прироста.

Сложные плодовые ветки (Е) — многолетние образования, состоящие из сочетаний копьец, кольчаток и плодовых сумок.

К ростовым (не репродуктивным) образованиям следует относить корневую поросль (11) и волчковые (жировые) побеги (12), которые развиваются при затухании поступательного (концевого) роста ветвей, при механических повреждениях, в результате очень сильной обрезки (рис. 1а).

Основной же тип ростовых образований — ростовые побеги (прирост последнего года, М), которые обеспечивают ежегодное разрастание кроны вверх и в стороны, благодаря наличию у них хорошо развитой ростовой верхушечной (р п) и боковых (а) почек (рис. 1б).

Корневую систему яблони слагают два типа корней: скелетные (13) и обрастающие (14). К скелетным относятся корни толщиной от 0,3 до 12 см и длиной от 0,5 до нескольких метров. Обрастающие корни, более тонкие и короткие, образуются на скелетных корнях и являются основной частью корневой системы. Они всасывают воду и минеральные вещества и совместно с листьями обеспечивают ростовые процессы и создание урожая плодов (рис. 1а).

Обрастающие корни плодовых пород делят на четыре типа. Всасывающие или активные корни—белые и короткие (0,1—4 мм), их особенно много в периоды сильного роста; именно они всасывают из почвы воду и минеральные соединения и вырабатывают органические вещества. Ростовые, или осевые, корни белые, немногочисленные. Переходящие корни — оранжевого или сероватого цвета с отмирающими корневыми волосками, до изменения цвета они были всасывающими или ростовыми. Проводящие—немногочисленная группа корней коричневого цвета, которые не всасывают воду и минеральные вещества, а проводят их из всасывающих корней в дерево.

Плодовые породы на всасывающих и ростовых корнях имеют очень тонкие корневые волоски, которые увеличивают в несколько раз их всасывающую поверхность. По расположению в почве различают горизонтальные и вертикальные корни.

При благоприятных условиях горизонтальные корни у взрослой яблони достигают 11 м длины, вертикальные — 5 м и больше. На плохо проницаемых для воды почвах, в неблагоприятных условиях, рост корней заканчивается на глубине около 1 м.

Условия произрастания яблони

Рост, развитие и плодоношение яблони зависят от многих факторов. Они складываются из климатических, почвенных особенностей, рельефа местности и экспозиции участка. Многие сорта яблонь, выращиваемые в средней полосе, переносят понижения температуры до — 40°. Но в отдельные годы, когда в течение зимы бывают оттепели, деревья, даже морозоустойчивых сортов яблони, повреждаются уже при температуре — 25°. Особый вред в зимний период приносят ветры, которые иссушают ткани и способствуют подмерзанию однолетнего прироста и даже целых ветвей. Следует иметь в виду, что различные части растений яблони, по-разному относятся к действию низких температур: цветки повреждаются при - 2°—5°, корни страдают при температуре почвы — 10°—15°, а наиболее устойчивыми являются побеги и ветви. Весной для начала распускания почек необходима среднесуточная температура не менее +10°, а рост корней яблони может происходить уже при температуре 1°—5° тепла.

Условия освещенности также оказывают существенное влияние на рост яблони, которая относительно светолюбива, требует свободного размещения деревьев и равномерного их освещения. При густой посадке или сильном затенении высота растений увеличивается, диаметр крон уменьшается и наблюдается сильное оголение ветвей. Листья, как правило, при недостатке света становятся мелкими, тонкими, светлоокрашенными, а урожайность деревьев резко падает. Освещенность листьев в кроне можно в определенной степени регулировать обрезкой.

Яблоня является влаголюбивой породой, поэтому один из основных факторов, обеспечивающих хорошую продуктивность деревьев — благоприятный водный режим сада в течение всего года. Эта порода нуждается в поливе не только в южной зоне плодоводства, но и в средней полосе. Однако садовод должен помнить, что избыток воды в почве, сопровождающийся заболачиванием, причиняет деревьям большой вред. При этих условиях затрудняется проникновение в почву воздуха, необходимого для дыхания корней, вследствие чего сосущие корни отмирают, прекращается снабжение дерева водой и питательными веществами, и растение гибнет, несмотря на наличие влаги в почве. Однако известно, что яблоня хорошо переносит кратковременное затопление паводками (2—3 недели) при условии непрерывного движения воды.

Почва и подпочва также являются определяющими факторами при возделывании яблони. Основная масса ее корней в Нечерноземной зоне залегает на глубине до 1 м, но отдельные корни проникают гораздо глубже. Наиболее благоприятны для яблони почвы рыхлого сложения, с мощностью корнеобитаемого слоя не менее 2 м. Большое влияние на состояние плодового дерева оказывает плотность почвы и особенно подпочвы. Уплотненные почвы (с тяжелым механическим составом) отличаются плохой водопроницаемостью и аэрацией, что ведет к раннему отмиранию деревьев. Яблоня нормально растет на участках с объемным весом почвы (до глубины 2 м) не более 1,5—1,55.

Уровень стояния грунтовых вод оказывает очень сильное влияние на рост, развитие и плодоношение яблони. Грунтовые воды являются одним из источников влаги, но высокое их стояние ограничивает распространение корней и часто ведет к гибели деревьев. Особенно вредны застойные грунтовые воды, которые на месте произрастания яблони должны находиться не ближе 2—2,5 м от поверхности почвы. Проточные же грунтовые воды могут подниматься значительно выше, без вреда для плодовых деревьев, особенно при большой подвижности их (в долинах быстрых рек). Для яблони опасна и так называемая верховодка — временное переувлажнение почвы, вызванное особенностями рельефа, физико-механических свойств почвы и климата.

На продуктивность яблоневых садов оказывает заметное влияние и наличие вблизи больших водных бассейнов. Реки и большие водоемы улучшают условия произрастания плодовых деревьев. Вода медленно поглощает тепло и также медленно отдает его, что сглаживает вредные колебания температуры. Кроме того, водоемы повышают относительную влажность воздуха, несколько задерживают цветение и тем самым уменьшают вероятность повреждения цветков яблони весенними заморозками.

На тепловой и водный режим почвы, температуру и относительную влажность приземного слоя воздуха существенное влияние оказывает экспозиция — направление склона по сторонам горизонта. Например, на южных и юго-западных склонах почвы получают больше тепла, но менее влаги. Северные и северо-западные склоны, наоборот, холодные, но более увлажнены.

При определении правильности выбора участка для возделывания яблони садовод-любитель может в какой-то степени ориентироваться и на растения-индикаторы. Если вблизи участка хорошо растут липа, дуб, клен, ясень, береза, черемуха, а из травянистых злаковые и бобовые — значит, условия для культивирования яблони благоприятные. Произрастание же на земельном массиве ивы, ольхи, осины, камыша, осоки, хвоща полевого свидетельствует об избыточном увлажнении, высокой кислотности почвы и, следовательно, непригодности участка для посадки яблони.

Посадочный материал для яблони

Плодовые растения, в том числе и яблоня, размножаются семенами и вегетативным путем, т. е. частями растения — почками, черенками и др. Однако при размножении яблони семенами потомству не передаются свойственные каждому сорту признаки: величина, форма и вкус плодов. Растения, выращенные из семян даже одного дерева, бывают различны по многим признакам (морозостойкости, урожайности), кроме того, они начинают плодоносить значительно позже, чем вегетативно размноженные. Поэтому в практическом садоводстве яблоню размножают прививкой. При этом хорошо передаются сортовые признаки, и растение раньше вступает в плодоношение. Семенной же способ применяется главным образом для выращивания подвоев и для выведения новых сортов.

Таким образом, чтобы вырастить саженец яблони, надо вначале получить подвой или сеянец (то, на что прививают), а затем с помощью прививки перенести на него черенок или почку (привой) нужного сорта. Следовательно, для выращивания полноценного саженца яблони необходимо не менее 4-х лет. В 1-ый год из подготовленных к посеву семян выращивают сеянцы-подвои; на 2-ой год производят облагораживание (прививку) подвоев, на 3-й получают однолетние, а на 4-й год двулетние саженцы, которые и высаживают на постоянное место.

Подвой, по образному выражению И. В. Мичурина — фундамент плодового дерева. От подвоя в значительной степени зависят сила развития, устойчивость против неблагоприятных климатических условий, время вступления в пору плодоношения и долговечность, урожайность и качество плодов привитых растений. Подвой влияет на всю жизнедеятельность привоя. Поэтому для выращивания здоровых, наиболее продуктивных плодовых саженцев подбирают такие подвои, которые наилучшим образом приспособлены к местным условиям произрастания, хорошо, прочно срастаются с привоем и обеспечивают высокую урожайность растений.

Лучшими подвоями являются сеянцы, выращенные из семян выносливых культурных сортов: Антоновки, Боровинки, Аниса, Грушовки московской. Семена заготавливают из нормально развитых, хорошо вызревших плодов. Извлеченные семена просушивают на открытом месте и отбирают для посева самые полновесные. Семена яблони, высеянные осенью в год их заготовки, дают всходы весной следующего года, а при весеннем посеве всходы из них не развиваются. Это происходит потому, что семена нуждаются в определенном периоде послеуборочного дозревания, которое происходит в соответствующих условиях, которые создаются при стратификации — специальном приеме подготовки семян яблони для весеннего посева.

Стратификация состоит в том, что семена перемешивают с 2—3 частями песка или торфа, затем их увлажняют и засыпают в небольшие ящики или гончарные горшки слоем 20—25 см. Ящики закрывают проволочной сеткой, чтобы семена не повредили мыши, и ставят в темное помещение (подвал), где их выдерживают необходимое время при температуре —5°. В процессе стратификации семена периодически (не реже одного раза в месяц) увлажняют и перемешивают, чтобы они не подсохли. У разных видов яблони продолжительность периода стратификации неодинакова. Время послеуборочного дозревания семян для наиболее распространенных видов яблони составляет: китайки мелкоплодной—70—80 дней, китайки крупноплодной— 100— 100 дней, дикой лесной и культурной яблони — 90—100 дней. Если семена проросли, а посев еще задерживается, их выставляют на ледник при температуре 0° или покрывают снегом.

Посев можно проводить осенью (сухими семенами) или весной (стратифицированными). В условиях Нечерноземной зоны на тяжелых подзолистых и суглинистых почвах лучшие результаты дают весенние посевы. Их проводят в самые ранние сроки, так как стратифицированные семена требуют много влаги. В средней полосе эти сроки приходятся на последние числа апреля. На больших площадях семена яблони высевают специальной плодовой сеялкой СПН-4, при ее отсутствии можно использовать овощные сеялки СОН-2,8, СОН-2,8А, СОД-24. В средней зоне плодоводства на ровной поверхности применяют ленточный двустрочный посев с расстояниями между строчками в ленте 12—24 см, между лентами — 70 см. Используют также и рядовой посев с междурядьем 60—70 см. Норма высева семян зависит от срока и способа посева, от крупности семян и колеблется в пределах от 20 до 50 кг/га. Семена яблони на тяжелых почвах заделывают на глубину 2—3 см, а на легких — до 4—5 см. В условиях приусадебного садоводства на небольшой площади посев производят вручную на хорошо обработанные гряды, в борозды, которые устраивают на расстоянии 15— 20 см друг от друга, а между семенами 1—2 см. Глубина бороздки должна быть 3—5 см, после посева ее засыпают торфом пли перегноем, слоем 2—3 см. При появлении сеянцев их прореживают, оставляя расстояние 3—4 см между растениями. Когда сеянцы разовьют 3—4 настоящих листочка, проводят второе прореживание, оставляя окончательное расстояние 6—8 см.

В коллективных и приусадебных садах большого внимания заслуживает выращивание сеянцев с пикировкой.

Пикировка яблони

Сеянцы большинства видов яблони образуют один длинный стержневой корень с небольшим количеством боковых разветвлений. Такие растения медленно развиваются и при пересадке сильно страдает. Для усиления развития корневой системы сеянцы из рассадника пересаживают на участок выращивания, при этом у них прищипывают стержневой корень. Такой прием, называемый пикировкой, способствует образованию хорошо развитой мочковатой, корневой системы. С этой целью стратифицированные семена яблони высевают за 15—20 дней до начала пикировки в рассаднике, из расчета 250—300 г на 1 м2 (для зеленой пикировки) или же за неделю до пикировки помещают в ящики с песком, засыпая их перегноем, слоем 1—2 см (для пикировки ключками).

Пикировку производят в стадии «ключки», когда у семени образовался корешок до 1,5 см, но семядоли еще не раскрылись, а также в стадии раскрывшихся семядолей, до появления 3 — 4-х настоящих листочков — зеленая пикировка. В более поздней стадии положительных результатов такая пикировка не дает. При пикировке сеянцы пересаживают, в ряду на 5—7 см, а между рядами — 15—20 см. Посадку производят пикировочным колышком длиной 20—25 см, толщиной в верхнем конце 1,5—2 см. Вращательным движением делают пикировочным колышком ямку, погружают в нее почти до семядолей сеянец, прижимают к нему сбоку колышком почву, закрывают отверстие и оправляют растение. Распикированные сеянцы обильно поливают, мульчируют и притеняют; в течение первых 3—4 дней растения поливают 2—3 раза в день, а в последующие 5—6 дней — два раза.

С появлением новых листьев притенку снимают и поливы проводят в зависимости от влажности почвы. Независимо от способа выращивания за сеянцами в течение лета необходимо проводить соответствующий уход: содержать почву в рыхлом и свободном от сорняков состоянии, периодически поливать, давать 2— 3 подкормки навозной жижей, уничтожать тлей. В конце сентября сеянцы выкапывают и сортируют, отбирая для выращивания саженцев наиболее развитые экземпляры с диаметром корневой шейки 5—7 мм, а корни у отобранных подвоев подрезают до 15—18 см.

Обычно в Нечерноземной зоне подготовленные таким образом подвои прикапывают в канавки глубиной 25—30 см, засыпая корни и 1/2 штамбика рыхлой землей. Весной следующего года подвои вынимают из прикопки и высаживают правильными рядами по шнуру под лопату па расстоянии 30—35 см в ряду и 70—80 см между рядами. В крупных питомниках используют механизированную посадку подвоев. После нее растения сразу же поливают водой, а в течение лета осуществляют необходимый уход: прополку, рыхление почвы, в случае слабого роста подкармливают раствором навозной жижи.

Во второй половине лета, когда кора у подвоев хорошо отделяется от древесины, приступают к их «облагораживанию», т. е. прививают на них почки, взятые у культурных сортов.

Виды прививок яблонь

Прививка черенком применяется в современном плодоводстве с различными целями. Ее широко, во-первых, используют для выращивания посадочного материала яблони (прививка дичков с не прижившимися окулировками, прививка переросших подвоев, зимняя прививка). Кроме того, прививка черенком используется при выращивании карликовых деревьев яблони со вставкой, а также для ремонта поврежденных деревьев. Наконец, с помощью прививки черенком можно перепривить взрослую яблоню, т. е. заменить крону малоценного сорта более ценным или создать многосортовое плодовое дерево.

Для прививки черенком необходимо заблаговременно заготовить однолетний прирост, связать его в пучки, прикрепить к ним этикетки с названием сорта и поместить на хранение. Обычно черенки заготавливают в начале зимы, но практически их можно готовить до набухания почек. Брать черенки следует только с апробированных здоровых деревьев, имеющих хороший годичный прирост и характеризующихся высокой урожайностью. Черенки в начале зимы заготавливают после первых морозов (—8 —10°), которые способствуют лучшей закалке древесины, что значительно удлиняет их сохранность. Заготовленные черенки помещают в подвалы при температуре 0+2° и выдерживают их там до прививки. Нижнюю часть черенков ставят во влажные опилки или песок. Если подвала не имеется, то черенки заворачивают во влажную мешковину и хранят в не отапливаемом помещении до появления устойчивого снегового покрова. Затем их освобождают от упаковки и переносят в снежные бурты. Чтобы весной они таяли медленнее, их устраивают с северной стороны строения или высокого забора и закрывают каким-либо теплоизоляционным материалом, например, торфом, опилками, хвоей. После мягкой зимы привойный материал можно заготавливать и рано весной, но следует помнить, что побеги с подмерзшей древесиной (светло-коричневая окраска древесины на продольном срезе) непригодны для прививки.

Небольшое количество черенков, завернув в мокрую ткань и пленку, можно хранить в домашнем холодильнике. Чтобы они не подсохли, ткань систематически увлажняют. Для прививки используются нарезанные из середины однолетнего прироста черенки с 3—4-мя почками. Причем верхний срез всегда удаляется «на почку», а нижняя часть черенка обрезается в зависимости от способа прививки. Их очень много, мы описываем наиболее доступные и часто применяемые в практическом садоводстве.

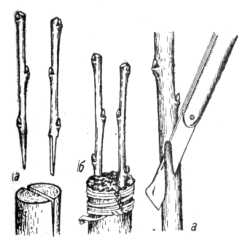

Прививка в расщеп используется при перепрививке веток диаметром от 2 до 4 см. Подвой расщепляют поперек или крест-накрест и вставляют в него 2 или 4 черенка. При этом на привое делают косой срез или срез с плечиками. Черенок соприкасается с камбием подвоя одной стороной, поэтому выполнение этой прививки требует особого внимания. Длина нижнего клинообразного среза черенка должна быть в 3—4 раза больше диаметра самого черенка. Место соединения привоя и подвоя плотно обвязывают синтетической пленкой, а раневые срезы замазывают садовым варом, (рис. 7).

|

|

| Рис. 7. Прививка в расщеп: | Рис. 8. Прививка в боковой зарез: |

| а - срезы привоя и подготовленный подвой; | а - зарез на подвое; |

| б - готовая прививка. | б - срезы на привое; |

| в - привой, введенный в боковой зарез |

Прививка в боковой зарез используется для перепрививки молодых ветвей в кроне дерева, а также дичков, если окулянт погиб.

На подвое копулировочным ножом делают косой зарез через кору и части древесины, а на черенке прививаемого сорта — два соединяющихся продольных среза. Затем вводят привой в щель и добиваются совпадения камбия и обеих частей. После начала роста привитого черенка верхнюю часть подвоя вырезают садовым ножом. Длина нижнего среза на черенке также должна быть в 3—4 раза больше его диаметра (рис. 8). Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой, срезы на черенках замазывают садовым варом. Нельзя для обвязки применять изоляционную ленту, так как она мешает развитию каллюса на срезах черенков и затрудняет срастание компонентов.

Прививку за кору применяют в период сокодвижения, когда прививают ветви среднего и большого диаметров. При этом выбранную ветвь аккуратно спиливают в месте, где намечена прививка. Торец ветви гладко зачищают острым садовым ножом. При одном надрезе коры подвоя черенок можно вводить под одну или под две стороны (рис. 9). В первом случае черенок сбоку немного зачищают, чтобы его камбиальные слои и древесина могли с одной стороны соприкасаться с нетронутой корой подвоя. Под кору с другой стороны вводят черенок. Обычно нижняя часть его готовится длинным косым срезом. Во втором случае черенок вводят так, что кора с обеих сторон отходит и охватывает его. Черенок вдвигают, пока срез его полностью не войдет под кору подвоя. Иногда в верхней части среза делают уступ (плечико), тогда он служит ограничителем движения.

|

|

| Рис. 9. Прививка за кору | Рис. 10. Копулировка простая |

Копулировку используют для прививки одинаковых или почти одинаковых по толщине привоев и подвоев. Обычно копулировку применяют для зимней прививки и перепрививки ветвей одно — двухлетнего возраста. На привое и подвое делают одинаковые косые срезы, которые должны полностью совпасть. Затем верхний срез черенка обмазывают садовым варом. При разных диаметрах подвоя и привоя необходимо добиться совпадения камбия (тканей) с одной из сторон (рис. 10).

Улучшенная копулировка заключается в том, что на подвое и привое делают дополнительный продольный разрез, который создает более прочное крепление. Сначала делают косой срез на совмещаемых частях так же, как при копулировке, затем ножом вдоль оси надрезают подвой и привой на 1/3 и вводят одну часть в другую. В случае разных диаметров добиваются совмещения камбия с одной стороны (рис. 11).

|

| Рис. 11. Копулировка улучшенная: |

| а - срезы на привое и подвое; |

| б - совмещенные срезы |

Перепрививка яблони. Перепрививать следует только здоровые деревья. Ветви, отходящие от ствола под углом менее 30° не прививают. При перепрививке растений культурных сортов случаи несовместимости почти не наблюдаются. Например, в Нечерноземной зоне на яблонях летних сортов (Грушовка московская, Китайка золотая ранняя) успешно растут и плодоносят прививки зимних сортов (Антоновка обыкновенная и Анис полосатый). На одно дерево можно привить несколько сортов. Непосредственно перед прививкой обрезают всю или часть кроны с учетом системы формирования будущей кроны.

Перепрививку взрослого дерева проводят по основным скелетным ветвям на высоте 100—120 см от поверхности почвы и в 20—40 см — от основания скелетной ветви. Все отрастающие ветки оставляют на 2—3 года. При перепрививке взрослых деревьев на каждую обрезанную ветвь диаметром до 3 см прививают два черенка (рис. 12), при диаметре 3—5 см вставляют за кору 3—4 шт. Из прижившихся черенков. Для продолжения основной ветви оставляют только один, а остальные весной следующего года обрезают на плодоношение. При большом размере раны часть черенков оставляют на 2—3 года.

|

| Рис. 12. Перепривитое взрослое дерево яблони |

У перепривитого дерева на штамбе и скелетных ветвях появляется большое количество побегов из спящих почек. Такие побеги, находящиеся вблизи прививки, систематически удаляют, так как они ослабляют рост черенков.

Зимняя прививка. В качестве подвоев для зимней прививки используют однолетние сеянцы яблони, отводки и обрезки корней длиной около 15—20 см, покрытые мелкой мочкой. Их заготавливают осенью и хранят в помещениях (подвалах) при температуре, близкой к 0°. Надземную часть подвоев укорачивают до 5—8 см, а корни обрезают длиной до 15—16 см. Черенки для зимней прививки готовят также с осени или зимой и хранят в подвале. Подвои укладывают рядами и пересыпают промытым речным песком или влажным торфом. Лучший срок для зимней прививки — январь, февраль, март. Ее делают в теплом помещении, куда за день-два вносят подвои и обмывают их от грязи. Основной способ зимней прививки — улучшенная копулировка. Место прививки обвязывается мочалом или пленкой. Привитые растения составляются в ящики или корзины и пересыпаются влажными, хорошо прошпаренными опилками, что устраняет возможность подсыхания корней. В опилки следует добавить, как антисептик, пыль древесного угля (5% от объема опилок) для предотвращения развития плесени и гнили. Упакованные таким образом прививки переносятся в спецпомещение, в котором постоянно поддерживается температура до 20—22°. Сроки тепловой стратификации — от 10 до 15—17 дней и зависят от температуры, а также от биологических свойств компонентов. Через 6—7 дней после постановки на стратификацию следят за развитием растений: как только компоненты срастутся (виден налет каллюса) и образуются мелкие белые корешки, прививки перевозят в помещение холодной стратификации, где они хранятся при температуре 2—3° тепла до времени их высадки в почву.

Главным в уходе за прививками в это время является контроль температурного режима и устранение возможного повреждения мышами.

Культура яблони с промежуточной вставкой. В последние годы садоводы-любители проявляют большой интерес к карликовому садоводству. Яблони небольшого размера получают путем прививки культурных сортов на слаборослые, вегетативно размноженные подвои.

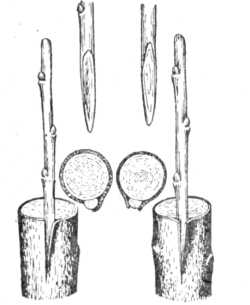

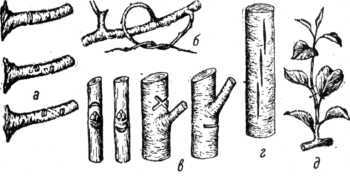

Яблоню со вставкой выращивают так: на семенной сильнорослый подвой, например, от посева семян Антоновки обыкновенной, прививают весной черенки или (в июле-августе) глазки парадизки IX или краснолистной; на следующий год на карликовый привой на высоте 12—15 см от места первой прививки прививают черенки или глазки культурного сорта из которых вырастает карликовая яблоня. Особенно удобно такие деревья получать зимней прививкой — на корень сеянцевого подвоя прививается черенок (длиной 15—20 см) карликового, а на верхний конец последнего — черенок культурного сорта. В этом случае обеспечивается получение однолетних саженцев со вставкой за один год. Деревья на сильнорослых подвоях с карликовой промежуточной вставкой вырастают небольшими и начинают плодоносить значительно раньше. Выяснено, что вставки парадизки IX и дусена III выдерживают температуру —27°, вставка парадизки краснолистной переносит более сильные морозы. В зимний период можно вставку утеплить и тем самым избежать повреждения ее низкими температурами. Таким образом, деревья со вставкой состоят из трех частей — корневой системы сильнорослого сеянца, кроны и большей части ствола соответствующего культурного сорта и между ними небольшой (15—20 см) вставки карликового подвоя, составляющей нижний участок ствола (рис. 13).

|

| Рис. 13. Выращивание саженцев со вставкой: |

| а - окулировка верхней части вставки глазком культурного сорта; |

| б - прививка черенка культурного сорта в верхнюю часть вставки; |

| в, г - однолетние саженцы со вставкой |

Обрезка яблони

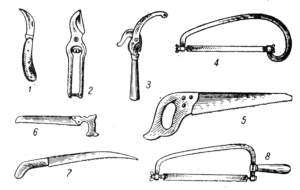

Обрезка яблони применяется для формирования кроны, регулирования роста, условий освещенности и плодоношения. Характер и цель обрезки меняются с изменением возраста плодового дерева. Например, в молодом возрасте основная задача обрезки — сформировать прочную и компактную крону, способную выдержать максимальные урожаи. В период плодоношения правильная обрезка поддерживает нормальный рост, предупреждает периодичность плодоношения, повышает качество и размер плодов. Для обрезки плодовых деревьев необходимо подготовить соответствующий инвентарь (рис. 18) и садовый вар.

|

| Рис. 18. Инвентарь, применяемый при обрезке: |

| 1 - нож садовый; 2 - секатор; |

| 3 - секатор верхушечный; |

| 4 - садовая пила лучковая; |

| 5, 6, 7 - пилы-ножовки; |

| 8 - пила верхушечная (на шесте) |

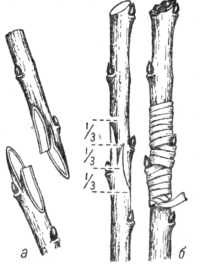

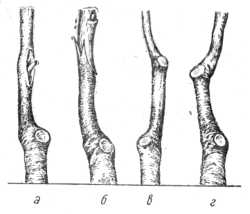

Применяют два основных способа обрезки — укорачивание (подрезка) и прореживание (вырезка). При укорачивании удаляется верхняя (концевая) часть ветви на определенную длину, а при прореживании — полностью вырезают у основания годичный прирост или многолетнюю ветвь на кольцо. Подрезка может быть слабая (удаляют 1/4 часть длины годового прироста), средняя (удаляют 1/3 часть годового прироста) и сильная (удаляют более 1/3 части годового прироста). Слабая и средняя подрезки способствуют образованию на обрезанных ветвях большого количества боковых разветвлений, значительная часть из которых становится плодоносящей. Короткая подрезка способствует сильному приросту ветвей.

Укорачивание (подрезка) на многолетней древесине активизирует ростовые процессы у взрослых деревьев. Прореживание (удаление) веток или веточек проводят для ликвидации тех, которые отходят под острым углом, вырезки больных и поломанных, а также загущающих крону ветвей. В современном плодоводстве наряду с обрезкой широко применяют и дополнительные приемы для регулирования роста и плодоношения яблони. Например, при очень сильном росте у молодых деревьев полезно кольцевать (рис. 19) те ветви, которые при дальнейшем формировании кроны не будут использованы в качестве скелетных или будут удалены как загущающие. При кольцевании вокруг основания ветви по спирали или полукольцом удаляют полоски коры шириной до 1 см. Ранку обвязывают или замазывают, чтобы предохранить древесину от иссушения. У молодых деревьев в период формирования их крон укорачивание иногда заменяют отгибанием ветвей до пониклого или горизонтального положения. Это способствует быстрому увеличению объема кроны и более раннему вступлению деревьев в плодоношение. Вместо удаления побеги попарно переплетают (рис. 19). В период формирования кроны целесообразно также применять прищипку (пинцировку) побегов, которая заключается в удалении растущей верхушки с двумя-тремя листочками. Прищипка приостанавливает рост побегов, поэтому ее используют для ослабления развития тех побегов в кроне, которые мешают ее правильному формированию (рис. 19).

|

| Рис. 19. Дополнительные приемы регулировки роста яблони: |

| а - кольцевание; б - скручивание побегов; |

| в - кербовка почек и ветвей; г - бороздование; |

| д - пиницировка побегов |

Кербовку применяют с целью усиления или ослабления развития почек, а также отдельных ветвей. Техника ее проведения заключается в нанесении соответствующих надрезов коры на расстоянии не ближе 2 мм от почки. Например, надрез коры выше почки будет способствовать превращению ее в ростовой побег, а надрез, сделанный ниже, стимулирует образование короткого побега, заканчивающегося обычно плодовой почкой.

Бороздование иногда применяется для возбуждения деятельности камбия, что способствует быстрому и равномерному утолщению ствола и оснований скелетных ветвей. Проводят бороздование в конце весны путем прорезания 2—4 прерывистых бороздок на стволе или ветвях до камбиального слоя. Делают эту операцию кончиком садового ножа или специальным приспособлением.

Сочетание основных приемов обрезки с дополнительными способствует более быстрому развитию деревьев, ускоряет вступление их в плодоношение и повышает урожайность в дальнейшем.

Уход за яблоней

В условиях приусадебного и коллективного садоводства почва в насаждениях яблони обычно обрабатывается только в пределах приствольного круга. Причем размеры его с возрастом яблони должны постепенно меняться и постоянно быть шире диаметра кроны на 0,5—1 м. В течение весны и лета почву под яблонями необходимо содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Ее несколько раз рыхлят мотыгой или лопатой на глубину 6—8 см. В условиях Нечерноземной зоны в течение вегетационного периода необходимо осуществлять 5—6 обработок почвы. Первое рыхление проводится ранней весной, затем по мере появления сорняков и уплотнения почвы. Особенно необходимо рыхление после дождей, полива, в период внесения удобрений и перед мульчированием. Со второй половины лета, если продолжается интенсивный рост побегов, рыхления следует прекратить. Осенью, в конце сентября — в начале октября, проводят основную обработку почвы в приствольных кругах. Она заключается в перекопке лопатой с оборотом пласта на глубину 15—20 см. Непосредственно вблизи деревьев, во избежание повреждения поверхностно расположенных корней, глубина перекопки должна быть не более 5—10 см. Лучше всего предварительно установить глубину залегания корней и после этого правильно определить глубину обработки. При осенней перекопке почву не рыхлят, комья не разбивают, что способствует лучшему накоплению влаги. Перекапывать лучше садовыми вилами. При этом их надо ставить вдоль распространения корней. Исключительно хорошим и полезным мероприятием для сохранения влаги, предупреждения образования почвенной корки, создания благоприятного температурного режима и угнетения развития сорняков является мульчирование почвы. В первую очередь его необходимо применять для молодых деревьев. Мульчирование проводят обычно после полива, покрывая приствольный круг слоем навоза, торфа, перегноя или измельченной травы 6—8 см. Большой слой мульчирующего материала (свыше 8—10 см) может оказать отрицательное влияние, при этом нарушается процесс прогревания почвы.

Полив яблони

В поливе нуждаются как молодые, так и плодоносящие яблони. Сроки полива устанавливаются в зависимости от погодных условий и влажности почвы на глубине залегания основной массы корней. До начала плодоношения яблони поливают примерно три раза за сезон, по 3—5 ведер на каждое дерево. Поливы молодых деревьев необходимо прекращать в конце июля — начале августа. В противном случае произойдет затяжка роста, в результате чего древесина не вызреет и будет повреждена низкими зимними температурами. Плодоносящие яблони поливают от 3 до 5 раз в год. Лучшие результаты получаются при поливе в следующие сроки: первый — до или во время цветения (10—25 мая); второй — до июньского опадения завязей (10—20 июня); третий — за две-три недели до созревания летних сортов яблок (10—25 июля). Примерные нормы полива на 1 м2 в эти сроки составляют 4 ведра на супесчаных и 5—6 ведер воды на суглинистых почвах. В результате поливов слои почвы должны быть увлажнены у неплодоносящих яблонь на глубину 30—50 см, а у плодоносящих — до 1 м. В отдельные годы, когда в поздние сроки (10—20 октября) выпадает мало осадков, для яблони всех возрастов очень полезно проводить влагозарядковые или подзимние поливы. Они увлажняют почву, способствуют предохранению корней от повреждения морозами и лучшему перенесению деревьями суровых условий зимы. Норма влагозарядкового полива в условиях средней зоны должна составлять 8—10 ведер на 1 м2 почвы. Однако следует помнить, что переувлажнение почвы отрицательно сказывается на деятельность всасывающих корней яблони. Поэтому на участках с высоким стоянием грунтовых вод и на почвах с плохим дренажом к весенним и летним поливам надо относиться весьма осторожно, а от осенних (влагозарядковых) необходимо отказаться совсем.

Уход за штамбом, лечение ран и дупел

Штамб является важнейшей частью плодового дерева. Поэтому садовод должен постоянно принимать меры, препятствующие повреждению штамба. С возрастом яблони верхние слои коры на нем и основаниях скелетных ветвей постепенно отмирают и слущиваются. В образовавшихся шероховатостях и трещинках находят убежище вредители, болезнетворные начала, и накапливается излишняя влага. Поэтому осенью необходимо очищать стволы и толстые ветви от отмерших частиц коры, мхов и лишайников. Для этого применяют тупые скребки или ножи из твердой древесины, специальные проволочные щетки и другие приспособления. Очистку надо делать так, чтобы удалить только омертвевшие частички коры, не повреждая здоровых тканей. Перед началом этой работы под деревом расстилают мешковину или брезент, собранный мусор затем выносят из сада и сжигают. При поселении на стволах мхов и лишайников их опрыскивают 5%-ным раствором железного купороса. Большой вред штамбу яблони наносят солнечные ожоги, в результате чего происходит полное отмирание коры на значительных участках. Чтобы не допустить этого, поздней осенью, до наступления морозов, производят побелку штамба и оснований скелетных ветвей. Для побелки применяют свежегашеную известь и железный купорос (как дезинфицирующее средство). В 10 л воды сначала растворяют 300 г купороса, а затем 1,5—2 кг извести. Для ее лучшего прилипания к коре в приготовленный раствор добавляют 15—20 г разогретого столярного клея или немного мучного клейстера. Можно приготовить и более простую смесь для побелки: в ведре воды растворить 2 кг извести и 1 кг глины. В последнее время нашей промышленностью стала выпускаться специальная краска ВС-511, которая успешно может быть применена в садоводстве для защиты деревьев яблони от солнечных ожогов и повреждения грызунами. Содержащееся в краске пахучее вещество (репеллент) надежно отпугивает зайцев и других грызунов в течение 8 месяцев после покраски штамбов. Перед употреблением краску разбавляют водой. Краска ВС-511 обладает высокой отражательной способностью и в течение 2—3-х лет хорошо удерживается на дереве. Используют ее также и для замазки ран, но водой в этом случае уже не разбавляют. Надежным способом защиты деревьев яблони от ожогов и грызунов является также обвязка с осени штамбов и ветвей еловым лапником (иглами вниз), лубком липы, толем и другим подходящим материалом. У старых деревьев яблони, иногда и у молодых, в результате неправильной обрезки могут образоваться дупла, которые со временем увеличиваются в размере и сокращают продуктивный период жизни дерева. Для лечения дупла вначале из его полости необходимо вычистить всю сгнившую древесину, по возможности до здоровой. Делают это обычно осенью или ранней весной специальными скребками и стамесками. Если в дупле скапливается вода, сбоку надо просверлить отверстие и спустить воду. После очистки полость дупла дезинфицируют 3—5%-ным раствором медного или железного купороса. Можно применять для этой цели также 1%-ный раствор формалина. После дезинфекции дупло заполняют мелким щебнем или битым кирпичом и заливают цементным раствором. Глубокие дупла, но малого диаметра, забивают деревянной пробкой, конец которой отпиливают, а сверху замазывают садовым варом. Как правило, после такого лечения гниение в середине дупла прекращается и рана зарастает. При наличии на деревьях яблони ран диаметром более 2 см, в том числе и повреждения коры грызунами, эти места зачищают ножом и обмазывают садовой замазкой или краской, приготовленной на натуральной олифе. При лечении особо крупных ран необходимо вокруг них тщательно очистить всю отмершую кору и древесину до здоровой ткани. Внутреннюю часть раны дезинфицируют дегтем (не задевая краев живой коры) и замазывают смесью глины с коровяком, после чего завязывают мешковиной. Время от времени повязку обновляют и лечение проводят до полного заживания раны. Возле больших ран на стволах поврежденных деревьев иногда образуются побеги. Удалять их не следует, так как они способствуют быстрому заживлению ран. Их надо только прищипнуть, чтобы ослабить рост. При кольцевых повреждениях коры (по всей окружности штамба), когда прекращается взаимосвязь корней с надземной системой, весной делают прививку мостиком черенками или корневой порослью и тем самым спасают плодовое дерево от гибели (рис. 24 и 25).

|

|

| Рис. 24. Прививка "мостиком" | Рис. 25. Прививка поросли в штамб |

| при кольцевых повреждениях |

Удобрение яблони

Чтобы получать ежегодные стабильные урожаи плодов, деревья яблони необходимо удобрять. Под них вносят органические, минеральные удобрения и микроэлементы. Из органических удобрений чаще всего применяют навоз, перегной, торфофекалий, торфонавозный компост, птичий помет. Основными видами минеральных удобрений являются азотные, фосфорные и калийные. Наиболее распространенными азотными туками, используемые для удобрения яблони, являются сульфат аммония, аммиачная селитра и мочевина. Из фосфорных минеральных удобрений следует, прежде всего, назвать суперфосфат простой, суперфосфат двойной, суперфосфат гранулированный, а также фосфоритную муку и преципитат. Из калийных удобрений широкое применение в садоводстве получили хлористый калий, сернокислый калий и калийные соли. В современном садоводстве хорошие результаты дает и применение сложных удобрений в гранулах, выпуск которых в настоящее время значительно увеличился. К таким удобрениям относятся:

Нитрофос — азотно-фосфорное удобрение, содержащее 24% азота и 1

| Рубрики: | сад и огород |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |