Екатеринбургский синдром |

Все. забыли понятия: градостроительная политика, земельная политика. Ходят вокруг, да около, рассуждают, надо или не надо согласовывать с населением строительство "храма в сквере". Вообще наплевали на Градостроитедльный кодекс и его реализацию. Поистине Господь лишил разума и вверг в бесконечные споры по поводу строительства Вавилонской башни. Проекты межевания и правила застройки, которые надо согласовывать с населением (тоже по отработанной в развитых странах и известной нашим архитекторам процедуре) никто не вспоминает. А это совсем другая земельная политика и совсем другая экономика городов. Поистине - грехопадение аналитического мышления в архитектуре.

|

|

Понравилось: 13 пользователям

Ярославская Большая Мануфактура |

Ярославская Большая Мануфактура. История, случившаяся со старинным парком или чего же в действительности хочет Бог. |

|

Для меня это история началась в 1992 году, когда я, приехав из Ташкента в Ярославль, пришла работать в Областную архитектуру (точное название уже не помню, слишком много раз оно менялось). Мастерская по охране памятников, в которой я оказалась, занималась в это время проектом реконструкции исторического парка, который носил тогда вполне советское название – какого-то партсъезда. Мне как архитектору (единственному в этой мастерской) было предложено подключиться к работе и попробовать разработать общую концепцию реконструкции парка.

Для меня это история началась в 1992 году, когда я, приехав из Ташкента в Ярославль, пришла работать в Областную архитектуру (точное название уже не помню, слишком много раз оно менялось). Мастерская по охране памятников, в которой я оказалась, занималась в это время проектом реконструкции исторического парка, который носил тогда вполне советское название – какого-то партсъезда. Мне как архитектору (единственному в этой мастерской) было предложено подключиться к работе и попробовать разработать общую концепцию реконструкции парка.

Начальник мастерской Светлана Андреева – была выходцем из реставрационных мастерских, и выполнила по классическим канонам все, что требовало в парке реставрации. Заказчик же – Администрация Красноперекопского района города Ярославля, совершенно правильно считал, что этого недостаточно, и у парка помимо чисто музейной роли (затратной, по сути), должны быть, и уже в советское время прочно установились, иные функции, созвучные современным задачам.

Теперь надо рассказать об истории парка, которая, когда я с ней познакомилась, поразила меня своей значимостью для города. Если коротко, то парк – это территория бывшего старинного производства – Ярославской Большой Мануфактуры (ЯБМ), одного из нескольких, созданных по стране в петровские и послепетровские времена. Строительство фабрики, начатое в 1722 году мастерами из Голландии, заключалось в создании в русле ручья под названием Кавардаковский системы прудов, которые выполняли производственные функции по технологии тех времен: промывки и отбеливания льняных холстов. В состав фабричного комплекса входили так же производственные корпуса, сгруппированные вокруг прудов, жилые здания – дома и бараки для рабочих, склады, мельницы и гидротехнические сооружения.

Территория для размещения фабрики была выбрана очень продуманно. Производство, требующее большого количества воды, купцы Затрапезновы (Максим и сыновья) вместе с голландским партнером Яном Тамесом расположили на берегу реки Которосль (в то время судоходной), в русле полноводного ручья и за пределами города. Это были свободные территории, не занятые слободским жильем, что позволяло вести крупномасштабное строительство. К тому же на ручье уже стояли три мельницы (пильная, масляная и мукомольная), которые Затрапезнов выкупил вместе с запрудами и хозяйственными постройками.

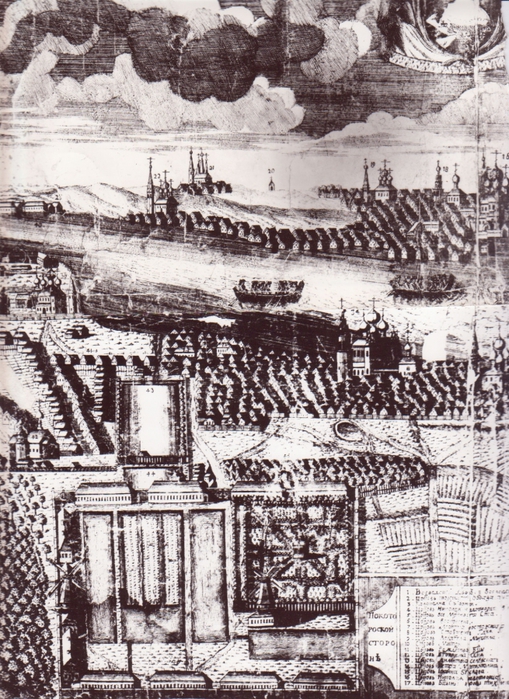

Фрагмент гравюры А.Ростовцева, 1731 г.

Ярославская Большая мануфактура в первой пол. Х1Х в. (акварель 1 пол. Х1Х в., находится в экспозиции ЯМЗ)

За несколько лет здесь был создан каскад прудов, ставших основой полотняного и белильного дворов, система каналов, обеспечивающая функционирование этих прудов и снабжающая водой «господскую» жилую зону с разбитым здесь регулярным парком по примеру столичных. В построенных корпусах и собственно на территориях производственных дворов было развернуто производство льняной мануфактуры, из которой изготовлялась рабочая одежда. «Затрапезный вид» – это про вид человека, одетого в одежду из этой ткани*.

Здесь же около фабрики вниз по течению ручья была построена мануфактурная слобода для крепостных рабочих. Церкви близлежащих пригородных слобод Донская и на Меленках расширили свои приходы, а на территории производственного комплекса в 1744 году было завершено строительство домовой церкви Петра и Павла, скопировавшей архитектуру Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.

Подробную историю создания ЯБМ можно прочитать в имеющейся литературе: в книге Грязнова, в архивных справках и отдельных многочисленных исследованиях, выжимки из которых теперь зафиксированы в Википедии. Для нас же важно другое, то, что в исторических работах просто не могло быть отражено. Это аспекты градостроительной трансформации городских территорий под влиянием сформировавшегося промышленного комплекса.

*Затрапез или затрапезник - льняная или пеньковая полосушка, б.ч. синеполосая.

Название от купца Затрапезнова (В.Даль, Толковый словарь, изд. 1955г.)

Один из производственных корпусов, сохранившийся к началу ХХ века под названием "светлица".

По сути, в 18 веке на противоположном от основного города берегу р. Которосль появился новый район, который положил начало формированию всей, так называемой Закоторостной его части. С развитием мануфактуры и сопутствующих производств стали застраиваться территории между прежде загородными слободами: Мельницкой, Толчковской, Бутырской и Новофедоровской, которые, соединившись со слободами вдоль Московского тракта: Тропинской, Шиловской и Коровницкой, официально вошли в состав города в начале ХIХ века.

Собственно история ЯБМ пережила свои периоды, как расцвета, так и упадка. После продажи мануфактурного производства известному фабриканту С. Яковлеву, оно устойчиво деградировало, как экономически малоэффективное. И практически перестало функционировать к началу ХIХ века, что, несомненно, отразилось на социальном положении жителей соседних, теперь уже городских территорий, но мало заметно в развитии самих территорий.

А вот в середине 19 века, когда пришедшее в упадок производство ЯБМ выкупил для устройства бумагопрядильной фабрики известный в России фабрикант И.А. Карзинкин, позже переведя его на новое сырье – хлопок, район получил новый толчок к развитию. Было развернуто крупномасштабное строительство в новом месте на берегу р. Которосль новой фабрики и целого городка с жильем для рабочих и служащих, больницей, ремесленным училищем, баней, двумя парками, ломбардом и трактиром.

Сад для служащих фабрики летом и зимой в нач. ХХ в. (кроме этого сада на территории комплекса функционировал отдельный сад для рабочих с танцплощадкой - "топтальней" и пивной).

Последним объектом стала территория бывшего полотняного двора, которая была реконструирована и превращена еще в один парк с прудами, каналами, оранжереями и малыми формами. Была сохранена прежняя планировочная структура с участком регулярного парка, жилой зоной для управляющего со своим парком-садом. Был обустроен новый парковый участок по живописному принципу, на территории которого стояли две большие оранжереи. В оранжереях выращивали экзотические для России цветы и фрукты: апельсины, мандарины и ананасы, в прудах – разные виды рыб. Весь парковый комплекс состоял из участков с разными оградами, которые обеспечивали различную степень замкнутости и доступности пространств, ими организуемых.

Так регулярный парк и зона с церковью Петра и Павла открывалась для всеобщего посещения по большим праздникам. А территория с двумя центральными прудами и липовой аллеей между ними была вообще всегда проходной для жителей рабочего городка и всего района. Внутренней и закрытой для посторонних оставалась усадебная зона с домиком управляющего фабрикой и зона живописного парка с южным прудом и оранжереями на его берегу.

Вид на бывшую территорию полотняного двора ЯБМ в 1910 году (фото с крыши собора Петра и Павла).

В начале ХХ века историк ЯБМ и последний ее управляющий А.Ф. Грязнов написал и издал книгу об этом уникальном для Ярославля комплексе. (Некоторые результаты наших исследований, сделанных, в том числе и с помощью материалов этой книги можно посмотреть в отдельных статьях о Ярославской Большой Мануфактуре.)

Вид на промышленный комплекс в нач. ХХ в. (художественная реконструкция)

Следует констатировать, что анализ фактического развития городских территорий в этом месте дает нам гораздо более объективную историческую картину, чем любые научные исследования историков, изучающих жизнь фабрики. Никуда не уйти от простого вывода: доходы вновь созданного предприятия позволяли хозяину ЯБМ активно и полноценно развивать городскую среду, обеспечивая рабочих фабрики, их семьи и просто жителей района всей необходимой социальной инфраструктурой, вплоть до мест отдыха и рекреационных зон. Были даже выполнены дорогостоящие работы по устройству обводного канала на р. Которосль, который решал проблему судоходства после строительства здесь производственной плотины.

Второе рождение ЯБМ и ее расцвет, как это было со многими промышленными предприятиями в России, закончился в 1917 -1918 годах. Получив после белогвардейского мятежа 1918 года название Красный Перекоп, фабрика стала центром городского Красноперекопского района. А после неудачного с планировочной точки зрения размещения в 1924 году домов-бараков для рабочих поселок прекратил свое развитие и окончательно приобрел статус неблагополучной рабочей окраины, прирастая лишь неблагоустроенной частной застройкой.

Как выстраиваются жизненные линии тех или иных людей, городов, территорий? Но у этой явно появился шанс на еще одно возрождение в начале 90х. Администрация района и руководство фабрики, вдохновленные надеждами экономических свобод, которые обещала перестройка, нацелились на крупномасштабную реконструкцию Петропавловского парка, естественно рассчитывая сделать его доходным для района объектом.

К этому времени парк, оставаясь центральным парком Красно-Перекопского района, очень сильно зарос, особенно в своей регулярной части. Южная живописная часть парка, поднятая в свое время по голландским методикам из болот, уже стала заболачиваться из-за постепенной деградации дренажной системы (все-таки - без должного ухода более 100 лет). Оставались еще неизменно чистыми с родниковой водой пруды, в которых массово купались, катались на лодках и рыбачили жители района. Но и здесь уже стали возникать проблемы. Из-за того, что не чистилась и не ремонтировалась гидросистема, перепускные каналы заросли и замусорились настолько, что во время весенних паводков вода из переполненных прудов стала заливать подвалы церкви (в ней после революции размещался заводской клуб), стали возникать просадки стен и фундаментов, а концу 90х возникла угроза обрушения шпиля.

В 1992 году были сделаны серьезные административные шаги: парк был передан на баланс одному из первых крупных коммерческих предприятий города - Торговому дому «Апостол». Из здания церкви был выведен клуб, а из «домика управляющего» - судебно-медицинская экспертиза. Содержание этих построек взяли на себя коммерсанты. Требовали больших средств работы, связанные с реставрацией регулярного парка и реконструкцией гидросистемы, и глава района И.М. Никонов рассчитывал привлечь в качестве инвестора Ярославский НПЗ (нефтеперегонный завод) - по данным экологов главного загрязнителя почвы и воздуха в районе. Нужен был бизнес-план или технико-экономическое обоснование, а для него осознанная концепция использования территорий парка.

Наша планировочная идея выросла из долгой и устойчивой истории парка. Главное было максимально сохранить архитектурно-планировочную структуру парка, как стабильный и неизменный пространственный его каркас, наполнив его отдельные части – зоны новым бережно выверенным с исторической точки зрения содержанием. За основной принцип был принят принцип системы, когда общее не состоит из отдельных частей, а определяет жизнь и развитие каждой части (по Н. Бердяеву). В отношении к пространственно-планировочной структуре парка его можно было назвать принципом «матрешки». В общий план последовательно «вкладывались» одна за другой функциональные зоны.

Планировочная концепция возрождения Петропавловского парка (так его стали называть после выполненной нами работы), 1993 г.

С самого начала было ясно, что, нарушив этот принцип, можно только уничтожить комплекс – так прочно, глубоко и основательно он был создан. И еще, он «прочно сидел» на каркасе гидросистемы, и рассматривать какие-то участки в отрыве от нее было просто невозможно. Что и подтвердили все последующие действия людей, которые «возились» на этой территории или что-то делают на ней сейчас.

Я там не была давно. Мне больно и страшно, говорят, парк практически вырубили. Но через всю последовательность действий я прошла. И могу рассказать как человеческая зависть и жадность и компромиссы тех, кто считал себя защитниками парка, послужили его гибели.

Было принято решение создавать на территории парка ассоциацию из пользователей разных его участков, и концепция, предложенная нашей мастерской, выявила эти, достаточно самостоятельные участки парка, предложив некоторые формы их функционирования, близкие к историческим. Так, на территорию сада с домиком управляющего очень быстро нашелся пользователь – детский городской экологический центр, который выселяли из центра города со всеми его учебными теплицами. Это было очень заманчиво, так как рядом с парком находятся две школы: общеобразовательная и для слабослышащих детей. Два центральных пруда и прилегающую к ним территорию хотел взять на себя для разведения рыбы Ярославглавснаб – выходец из советской системы кооперации. Это было вполне естественно, так как рыба в прудах водилась еще с хозяйских времен и рыбной ловлей увлекались многие жители района. Были желающие построить на месте двух старых производственных корпусов на южной границе парка гостиницы, уж очень подходящим для туризма в будущем воспринимался тогда парковый ансамбль. Что же касается здания церкви, рядом находящегося здания богодельни и регулярного парка, то их оставлял за собой Торговый дом «Апостол» для реставрации и реконструкции. На восстановление гидросистемы предполагалось искать спонсоров, исходя из возможностей и вложений каждого пользователя. Схема действий вырисовывалась ясная и четкая.

Но как только стало видно, какова внутренняя структура парка, и стало ясно, как парк можно использовать, так появились какие-то «подводные течения». Ушел на пенсию глава Администрации района, а новый глава, по причинам нам неведомым, расторг все договорные отношения с коммерсантами. В результате те ушли вместе со своими деньгами, содержанием построек и всеми финансовыми идеями. Директора детского экологического центра замотали хождением по кабинетам, и уже не помню, то ли просто отказали в использовании участка, то ли «временно» выселили на другой конец города, и те со временем потеряли всякую надежду обрести здесь такое нужное всем пристанище.

Администрация назначила директора парка. Это был бывший военный, который все время шел в атаку, несмотря на все наши крики, что с этим парком так поступать нельзя. Он пригнал экскаватор и без проекта стал копать канавы в заболоченной живописной части парка. Нарушил все водобалансовые законы, остатки исторической системы водоотводящих канав и, в результате, превратил эту часть парка в грязную перекопанную строительную площадку.

Пока этот человек директорствовал, здания, которые после ухода коммерсантов никто не содержал, разрушались, раскрадывались, теряли свою инфраструктуру и окончательно превращались в развалины. Домик управляющего, в котором еще в 1992 году работали люди, в 1995 превратился в руины, и стоял уже как после бомбежки без крыши, без окон и с ободранными, покореженными стенами. То же стало со зданием богадельни, а у церкви, все время подмываемой из нижнего пруда, покосился шпиль, грозя однажды рухнуть на головы идущим через парк людям.

Тут, используя ситуацию со шпилем, подсуетились реставрационные мастерские, и чтобы получить госзаказ, «выбили» из Департамента культуры области приличные деньги, которые те, конечно, могли потратить только на памятник истории и культуры. Поэтому началась эпопея с присвоением парку (дополнительно к зданию церкви) статуса памятника федерального значения. Можно было предположить, что повлечет за собой эта мера – бесконечное «хождение с протянутой рукой» в Москву и всякого рода запреты: на использование объектов, на любые виды деятельности в парке, и при этом без особых надежд на реальную поддержку.

Это поняли в мэрии и на выездном, прямо в парке, совещании, которое мэр проводил в расширенном составе (строительные организации, потенциальные инвесторы, разные заинтерисованные лица), было оглашено «отчаянное» решение - передать парк со всем, что в нем находится муниципальному предприятию «Новоселки».

Здесь придется остановиться на «Новоселках». Достаточно крупное предприятие по выращиванию посадочного материала для «Горзеленстроя», занимающегося ландшафтным благоустройством города. Специализировалось, в основном, на цветах и очень незначительно – на садовом посадочном материале – саженцах, декоративных растениях. Несмотря на большие тепличные площади, «Новоселки» обладали всеми слабостями и недостатками старого советского монополиста, и не способны уже были конкурировать с мелкими, но активными и подвижными ландшафтными фирмами. Взять на себя такое многотрудное и многогранное хозяйство, как Петропавловский парк, для них было просто нереально. Поэтому распоряжение мэра осталось только на бумаге. Я видела страх в глазах директора «Новоселок» и, думаю, он сделал все от него зависящее, чтобы это решение не состоялось.

Не исключено так же, что борьба просто была неравной, и областной Департамент культуры, в лице его директора Т.Л. Васильевой, сделал шаг, который и «поставил крест» (в прямом и переносном смысле) на всем комплексе. В 1999 году по уже установившейся традиции и связям церковь Петра и Павла была передана РПЦ. Этому предложению она – РПЦ очень долго сопротивлялась, прекрасно понимая обременительность подарка. Поэтому здание было передано в результате без всего комплекса. Без земли. Без парка. Без домика управляющего. Без гидросистемы и прудов. И учитывая характер действий РПЦ – без всяких надежд на плодотворное сотрудничество с потенциальными хозяевами этих частей.

В годы Советской власти парк оставался центром культуры и отдыха всего Красноперекопского района. Я задавала риторические вопросы: «Как люди будут купаться в прудах, кататься на лодках и ловить рыбу? Ведь они это делали в своем районном парке всегда. Кто будет ухаживать за прудами и каналами? И где церковь будет сажать свой огород, чтобы кормить себя и прихожан, как это поощряется во всех храмах РПЦ? Не станут же они делать исключений для какого-то там памятника паркового искусства.

Исторически церковь Петра и Павла была, в первую очередь, усыпальницей, потом - домовой церковью, в которой по большим праздникам проводились открытые службы. Она никогда не имела и не вела своего хозяйства, как все приходские церкви. Поэтому в структуре парка площади под хозяйственную деятельность церкви просто отсутствовали. Было ясно, что новые владельцы будут ломать устоявшуюся планировочную структуру. И обязательно спровоцируют конфликт с населением, которое продолжает использовать парк для отдыха и развлечений.

Здание церкви в планировочной системе вообще было поставлено как главная парадная доминанта в едином комплексе с регулярным парком, выполненным по петровским образцам. Реконструкция парка в ХIХ веке, проводимая при фабриканте Карзинкине, бережно сохранила эту зону. Потому и мы в своей концепции придавали особое значение этой связке, и предполагали использовать ее для театральных представлений, например, балетов петровских времен на выносной сцене над гладью главного пруда.

Уже тогда в конце 90х можно было предположить, что первым падет именно регулярный парк, который вплотную примыкает к храму и пруду перед ним.

Сегодня меня интерисует только один вопрос. Почему? Когда-то в процессе наших попыток предотвратить развал в парке ко мне обратился один из его радетелей и сообщил, что есть идея водрузить на шпиль Петропавловской церкви крест (которого там, в соответствии с петербургским аналогом, никогда не было). В ответ на его предсказания, что шпиль не выдержит и рухнет, я сама, того не ожидая, произнесла: «Ну что ж, если ему суждено упасть, то он упадет». Уже тогда сказала - «суждено». А теперь задумалась «почему суждено?». Ведь устойчивая пространственно-планировочная система в течение 200 лет сохраняла парк от подобных разрушений, и теперь сама готова исчезнуть за какие-то 10 – 15 ничтожных лет. Кто осудил и обрек ее на разрушение?

Слова «суждено» и «судьба» на самом деле содержат в себе не только корень - суд, но и смысл этого слова. Судить кого-то или что-то значит определять не только и не столько меру наказания за совершенное преступление, но и меру, вес, значение объекта, явления или человека. И эти две ипостаси прочно взаимосвязаны. Город развивается и приобретает значение с ростом благополучия его жителей и несет потери вместе с деградацией человеческого материала.

Народная мудрость гласит: «Если Бог хочет наказать кого-то, он лишает его разума». Похоже, Бог лишил разума целую страну.

Домик управляющего фабрики, 1985 г, (в это время здание судебно-медицинской экспертизы)

Домик управляющего фабрики, 1995 г.

В каком-то популярном издании прочла статью о приоритете моральных обязательств над законами, писанными человеком. О том, что человеческие законы всегда можно было нарушить, так как они могли быть просто не совершенны, не попадали под текущие обстоятельства, да и просто нарушались в рамках преступлений. Внутренние же законы чести были незыблемы, по крайней мере, «в идеале», у тех, кто относился к элите, у тех, кого называли «князьями», кто имел власть и деньги. Так в большинстве своем работал естественный отбор в условиях общественного мироустройства, как его понимали представители европейской цивилизации. Поэтому, решая свои частные задачи, например, в нашем случае строительство фабрики, хозяева (или власть придержащие) неизбежно решали задачи общие, городские и, соответственно, многих людей, проживающих там, где они строили. И подчиняясь этим внутренним законам, сохраняли и поднимали свой статус. Ничего не было крепче «купеческого слова» и публичным позором было его нарушить.

Этот же принцип сохранялся в советское время. Заводы создавали свою собственную инфраструктуру и социальную, и коммунальную, так как строили также жилье для своих рабочих. Этому активно способствовало и помогало государство.

Что случилось с людьми к концу ХХ века? Почему стало возможно не обременять себя моральными обязательствами при решении своих частных задач? И процесс такой моральной деградации человеческого материала усиливается. Государство (как субъект) теперь тоже никаких условий таким частным интересам не ставит. А осужденный и лишенный разума человек (субъект), несет неизбежные, в первую очередь, материальные потери. И в этом водовороте гибнут уже целые города.

Внешне это выглядит так. Те, кто строил и содержал города на доходы от своей деятельности, бросили их на произвол судьбы. Доходы теперь уходят только в частные руки. Никто не несет моральных обязательств перед территорией, на которой делает деньги, перед землей, на которой живет, перед людьми, являющимися согражданами. Разрушаются или уже разрушены внутренние связи системы, на которых держится общество, государство, город. Здесь кроются причины деградации и комплекса ЯБМ тоже.

Грустно, но, видимо, суждено потерять исторические города Ярославль, Ростов, Углич. Потому что, строя на месте снесенных памятников «облизанный» новодел или пряча фасады разрушающихся старинных зданий под евроремонтами, люди с истонченным душевным устройством не видят дальше «собственного носа» и не чувствуют тяжесть исторических утрат. Они слепы и, действительно, лишены разума. А вот зачем? Это знает только Бог. По крайней мере, вырубленные леса и изуродованные человеком ландшафты, по мнению экологов, восстановятся всего лишь за 25 лет. БЕЗ ЧЕЛОВЕКА..

Исторические иллюстрации взяты автором из книги Грязнова А.Ф. Ярославская Большая Мануфактура, М., 1910 г.

|

Метки: Исторический комплекс ЯБМ гоадостроительный генезис планировочная концепция |

Все равно на каком ухе шапка |

«Все равно, на каком ухе шапка». Этот лозунг социальных паразитов всех стран произнес один тип, который сменил меня на посту директора предприятия, когда я ушла из бизнеса на чиновничью работу. Узнав о том, что он распродает имущество предприятия, я попыталась как-то остановить процесс целенаправленного «банкротства», наивно мотивируя свои требования ценностью труда, вложенного в создание единственного в Ярославской области предприятия подобного профиля. И в ответ на свои упреки по поводу использования в личных интересах того, что создано другими людьми, услышала эту потрясающую фразу, взятую, как мне кажется, из фольклора хитроумного пошехонского мужика: «Все равно, на каком ухе шапка».

Я всегда была человеком мирным, и считала, что «незаинтересованное деяние» – главный двигатель прогресса. Но, многократно сталкиваясь с явлениями паразитирования в действиях, например, собственного начальства, когда на результатах сделанной мной работы начальник получал поощрения, награды, а иногда и деньги, я окончательно разочаровалась в идеалах всеобъемлющего бескорыстия.

Когда-то, еще в 80х я задавала вопрос своим, умудренным опытом родителям - убежденным членам КПСС, почему они и те, кто был в нашем ближнем окружении, так много и честно работают, а страна при этом живет все хуже и хуже. Я знала про условный экономический «пирог», который при действующей тогда в стране системе уменьшается по мере отрезания от него в пользу госсектора все больших и больших кусков, вместо общего роста этого пирога и роста вместе с ним госсектора, как это выглядело в развитых экономических системах. Но только сегодня, проработав в государственном управлении, я увидела процесс деградации этой системы в действии.

Сегодня все говорят о коррупции, как о чиновничьем взяточничестве и бюджетном воровстве. Но на самом деле, это только результат государственной стратегии иждивенчества, о которой уже не раз так точно писала Ю.Латынина. Превысив безопасный уровень паразитирования на теле общества, чиновники, стараются защитить свои места, зарплаты, соцпакеты, будущие пенсии и вырабатывают правила, регламенты и законы, устанавливающие и закрепляющие порядок чиновничьей диктатуры. Теперь можно точно сказать, что выросшая за ширмой диктатуры пролетариата советская номенклатура и бюрократия, создала себе новую форму существования, став классом «захребетников» (по определению А. Нуйкина). И ее (бюрократию) хоть режь, хоть жги, хоть руби мечом, она только расползется аморфной массой, и соберется обратно, став только сильнее и монолитнее (мысль из статьи того же А.Нуйкина с названием «Письмо бюрократа», опубликованной в каком-то из номеров журнала "Огонк" конца 80х годов).

Способствует коррупции и постоянно растущая профессиональная безграмотность чиновников, которые иногда просто не знают, как решить ту или иную профильную задачу, и вынуждены «делать вид» и «напускать туман» при ее решении. Любые профессиональные знания требуют долгой учебы и практического опыта. Учебу теперь заменило ускоренное освоение неких универсальных методов управления в специально созданных для этого академиях управления. Что касается профессионального практического опыта, то сегодняшние чиновники его, как правило, не имеют, так как начинают свой трудовой путь, за небольшим исключением, можно сказать «с пеленок», как это принято в хороших династиях или кастовых системах. К тому же, теперь считается и почти открыто говорится, что чиновник – это отдельная профессия, и для того, чтобы быть им, никаких специальных знаний не требуется. А для защиты чиновничьих рубежей вполне достаточно силовых методов, мелкого жульничества и вранья. По принципу: «сила есть, ума не надо».

Чиновниками или определенного вида бюджетниками сегодня стремятся стать практически все. Так как, что-то получая от населения (бюджета), можно ничего не отдавать, не нести никакой ответственности, а при определенной изворотливости, еще и получать дивиденды в виде взяток и откатов. Благодаря этому иждивенческому стремлению к безответственности в обществе законодательно оформляется правовой беспредел. И теперь вместе с нашей государственной формой местного самоуправления окончательно сформировалась правовая система, в которой «до Бога высоко, а до царя далеко».

В результате, если корпоративное сообщество с бесконтрольным ростом в нем количества иждивенцев, просто распадается, то в масштабах страны формируется государство – паразит. Которое постепенно выпивает все соки из собственного населения непомерными ли поборами, бюрократическими ли процедурами или очередями за любыми социальными благами, будь то жилье, медицинское обслуживание или образование.

«Все равно, на каком ухе шапка» - главный лозунг нашей управленческой вертикали. Вряд ли это можно назвать социальным государством. Скорее оформившейся раковой опухолью на теле нашей родной страны.

|

|

Один вывод из двух статей |

В «Новой газете», которая уже стала моим настольным публицистическим изданием, появилось две статьи, в одном номере. Это статья Юлии Латыниной «Мини-империя зла» и статья Артемия Троицкого «Билет в Абсурдистан» (номер от 26 сентября). Написаны они авторами на абсолютно разные темы, но выводы из этих статей можно сделать одни, и очень далеко идущие.

О том, как Саакашвили выступил на генассамблее ООН, обозвав Россию мини-империей зла, можно было бы и не говорить (с этого начинает свои рассуждения Латынина) . И не потому, что российская делегация совершила ответный демарш и покинула зал заседаний. Просто поведение нашей страны на международной арене, уже ни для кого не секрет, похоже на поведения обиженного злого и мстительного ребенка. Своими внутренними акциями – многими законопроектами, поведением судебной системы и откровенными подлостями в отношении граждан, она тоже все чаще вызывает отвращение со стороны тех, кто ценит дух совести, нравственности и хорошего воспитания.

Для европейского мироощущения – это правовая аксиома – быть благородным по отношению ко всем, кто находится рядом с тобой. Это чувствуют люди (способные оценить благородство) в простых человеческих взаимоотношениях, бывая зарубежом в странах Западной и не очень западной Европы. Их государственные системы просто построены на этом фундаменте, сложенном из христианских ценностей в тяжелой многовековой внутренней борьбе. Поэтому западный менталитет «морщится» от неприязни акций, типа закона Димы Яковлева или антигейского законодательства, и от такой же неприязни в целях защиты детей делает выбор в сторону нарушения дипломатической неприкосновенности, как это произошло в Нидерландах.

Кто делает Россию страной-изгоем, которая пыжится всеми своими «мыльными пузырями», чтобы выглядеть экономически сильной и цивилизованной? Латынина отвечает коротко – избиратели.

Не Путин скатился до акций по запрету картины Репина «Иван Грозный убивает своего сына» или сказки Пушкина «О попе и работнике его Балде». Не Путин сажает в тюрьму общественников Гринпис по статье «пиратство» за акцию, которая юридически пиратством не является. Это делают люди, которые выросли и живут в этой стране, говорят на русском языке и составляют значительную часть ее населения. Они так мыслят и так чувствуют. И очень часто называют себя верующими.

О реформе РАН, как о поддержке со стороны государства национальной стратегии «веры» в противовес стратегии «знания» написана вторая статья Троицкого. О том, как государство, которому в принципе не нужна наука, так как у нее есть нефть и газ, разваливает свою национальную академию наук и поддерживает любые «начинания» РПЦ, включая передачу недвижимости и защиту чувств верующих.

Но хочется спросить, кто сегодня составляет цвет нашей науки? Те, кто прятал свою гражданскую позицию по поводу «инквизиторского процесса» по делу PussyRiot, если они вообще ее имели. «Пусть посидят, раз славы захотели!», - сказала со злобой в голосе в порыве «справедливого гнева» моя подруга, работающая в сфере культуры. Она не задумывается о ужасах такого сидения для молодых девочек из интеллигентных семей. Но ученый – он же мыслитель. Это его основное качество – глубокая мыслительная деятельность. И совесть, какая должна быть у великих мыслителей мира.

Когда-то в начале своего правления Путин встречался с учеными Новосибирского Академгородка. Встреча шла в прямом эфире, и мы могли наблюдать этот позор. В ответ на вопрос президента о том, куда, по мнению ученых, должна стратегически двигаться страна, престарелые профессора стали отчитываться о проделанной работе. Как на партийном собрании во времена КПСС. Президент даже не смог скрыть своего раздражения, резко оборвав унизительный отчет одного из присутствовавших профессоров.

Я 14 лет проработала в науке, и знаю точно – то, что произошло с Академией наук – закономерно. Еще в позднее советское время наука на 80% была продажной. Мой начальник в 80х докторскую диссертацию перепечатывал из чужих книг, другим их писали за должности, за подарки, за услуги, да и за деньги. А сколько стоила подготовка защиты диссертации, написание рецензий и прочие бессмысленные требования ВАК, доверительно расскажет любой кандидат любых наук, защищавшийся в 80х. В 90е годы процесс пополнения круга ученых вообще был поставлен на коммерческий поток, и о качестве такого научного материала говорить не приходится, не говоря уже о нравственной стороне вопроса.

Все правильно. «…а сидели тихо – разбудили Лихо». И не просто потому, что молчали. «…ты взвешен на весах и найден очень легким; …разделено царство твое…» (Книга пророка Даниила, гл.5). Совокупный «вес» такой ученой массы слишком низок, чтобы с ней считались в обществе, государстве, да и в мире. Так и хочется сказать: «Заслужили!». Но не говориться... Потому что страшно.

Избиратели, о которых пишет Латынина, признающие, что можно остервенело бить на улице гея или наркомана, что за неприличные действия в здании, называемом храмом, нужно сажать в тюрьму, что детскими судьбами можно играть в политические игры – это люди, не чувствующие чужой боли, не считающиеся с интересами других людей. Это люди, не знающие нравственных ограничений. И их сегодня в стране большинство... Наверное, в каждой стране. Но далеко не в каждой стране они определяют государственную стратегию. В странах, которые мы называем цивилизованными, такие чувства, как месть, злоба, ненависть и злорадство, неприлично показывать, даже, если человек не может совладать с ними. Потому что такие качества присущи людям, обитающим на нижних общественных этажах и ступенях, и которые являются питательной средой для преступлений в обществе.

«По определению Григория Померанца, демон – это ангел с пеной, закипающей на губах. Святобесие или святозлобие – хорошо знакомое нам по русской истории явление» (Михаил Эпштейн из кн. «Религия после атеизма»).

В словаре Даля читаем, что нрав – это характер. Однако нравы – это свойства народа, нации, не столько зависящие от личности каждого индивидуума, сколько, от условно принятых в данном обществе житейских правил, привычек, обычаев. Нравится – быть приятным, угодным, желанным; прийтись по нраву, по вкусу, по желанию; соответствовать обычаям, традициям и представлениям о том, что хорошо в данном обществе. Нравственность же – это духовность; «противопоставляется умственному; к умственному относится «истина и ложь», к нравственному – «добро и зло»; добронравный, то есть добродетельный».

Даль пишет: «Христианская вера заключает в себе правила самой высокой нравственности. Нравственность веры нашей выше нравственности гражданской; первая требует только строгого исполнения законов, вторая же ставит судьею совесть и Бога».

И те ученые, которые сегодня составляют научное сообщество страны, молчат о несправедливостях не из-за страха быть посаженными и расстрелянными. Просто они те же «избиратели». Избиратели, которые купили себе звания, украли чужие мысли, предали своих коллег, обманули всех и теперь пишут законы, которые защищают эти их «завоевания». Плоть от плоти – электорат. И они же – элита, определяющая стратегию государства. Ничем не лучше РПЦ, которая тоже молчит, когда ее апологеты избивают на улицах женщин с непонравившимися плакатами.

Потому и государственная стратегия такая – безнравственная по существу и бесчестная по форме, в общем, «поднятая» с нижних слоев общества.

.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

"Планета нас переживет - и не такое переживала. Это мы себя в пыль обращаем". А. Тарасов |

У нас перед окном вырубили березы. Для строительства очередного многоэтажного жилого дома. Скажите: «Ну, подумаешь, березы». У нас в стране целые леса с реликтовыми соснами вырубают ради чьей-то частной выгоды. Но эти 20 роскошных здоровых берез были единственным островком зелени среди панельных девятиэтажек, на лысых проплешинах насыпных грунтов в нашем типичном спальном микрорайоне. Каждый год на протяжении 20 лет Горзеленстрой втыкает в жалкое подобие газонов хилые саженцы каких-то деревьев, породы которых распознать невозможно из-за их неизбежной последующей гибели.

Эти березы выросли только потому, что росли на одной из небольших возвышенностей среди болот и красивых прудов, некогда окружающих маленькие деревеньки на левом берегу Волги за пределами основного города Ярославля.

Когда в начале 90х болота осушали и строили микрорайон, березы бережно сохранили, так как по проекту застройки они после переноса забора трикотажной фабрики должны были оказаться во дворе нашего дома.

Теперь березы стонали и падали, роняя на землю свои обширные зеленые кроны, а люди в рабочих комбинезонах торопливо пилили и пилили их широкие стволы и обрубали им ветки-руки.

По проекту застройки, по которому застраивался 3-й микрорайон, на месте фабрики должна была остаться фабрика. Но резерв фабричной территории для развития теперешний хозяин продал под жилищное строительство. Какие он и кому платил взятки, чтобы сменить функциональное назначение земельного участка теперь никто не узнает И не так важно, что на новый жилой дом, уже пятый из построенных здесь в нашем квартале сверх предусмотренных проектом застройки, не рассчитана ни инфраструктура, ни транспортная сетка микрорайона. Что превышение плотности застройки уже создало нам жителям проблемы с перебоями водоснабжения, с парковками автомобилей, со школами, детскими садами и другими социальными объектами. Растворимся в общей массе российских проблем ЖКХ под убаюкивающие рассказы о трудностях управляющих компаний и об изношенности сетей, под искренние заверения о честности тарифов, начислений и под мантры об информационной открытости.

Только березы жалко. Особенно когда знаешь, что по действующим российским законам они должны были жить. Стоять в нашем дворе в границах линий регулирования застройки, закоординированных, как и положено по Градостроительному кодексу, в официальной системе координат, и утвержденных, то есть узаконенных, между прочим, муниципальными властями. Ею же и нарушенных.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

"Лажа блещет". Об архитектуре Мариинки, о правде и лжи. |

Господи, что же происходит в этой жизни! Почему так яростно побеждает ложь? Почему нигде в оценках явлений, событий, вещей и объектов, в ответах на животрепещущие вопросы, которые носятся в воздухе, волнуют людей, делают жизнь все более и более невыносимой, звучит неправда, в лучшем случае полуправда. А чаще всего нелепые оправдания или, что еще хуже, ответ по принципу – «ну что ж сделаешь, если мы такие…?». Почему не слышно голоса здравого смысла, истинного значения того или иного события? Почему никто не стремиться к истине?

В последней «Новой газете» (№18 от 1102.2013) такая расплывчатая, бесхребетная статья о Мариинском театре с комментариями разных официальных лиц (тоже «ни о чем») и фотографией, которая иллюстрирует ВСЁ. Думаю, если бы газета опубликовала одну фотографию с тем названием, которым названа статья – «Лажа блещет», но без оной, в представленной информации было бы больше смысла и правды. Там столько словоблудий, хождений «около», оправдательных размышлений и снисходительных оценок.

А, по сути, – абсурд, такой же как «тоннель от Бомбея до Лондона» в фильме «Покаяние», только уже не субъективный, придуманный героем от отчаяния. А вполне такой объективный абсурд – результат наших окончательно обвалившихся ценностей.

Где наши отечественные архитекторы, почему их не слышно и не видно, ни раньше, ни сейчас? Что они делали и делают на стажировках в странах Западной Европы?

Кто-нибудь интерисовался, как в центре Парижа бережно сохраняется Монмартр со своими двухэтажными особнячками, плющем и фонтанчиками. Почему по желанию какого-нибудь французского «гергиева» на их месте не построили небоскребы?

У нас не работают правовые и юридические аспекты градостроительства даже в рамках принятых нашей страной на себя международных обязательств. Нам плевать на ЮНЕСКО. Не выполняется даже в самых конкретных своих статьях собственный Градостроительный кодекс, не говоря уже о тех его разделах, которые содержат общие нормы, требующие последующей конкретизации.

Надо же, мэр Парижа отклонил проект православного центра на набережной Сены! Какое он имел право? Да самое непосредственное, закрепленное во французском градостроительном законодательстве и подкрепленное мнением общественности, в том числе, профессиональной.

Во французском городе Рошфоре, в котором я была в составе группы российских специалистов, по государственной программе сохранения исторических городов был восстановлен из руин исторический центр. Главными предметами сохранения, как исторической ценности объекта – исторический город – по логике здравого смысла и по французскому законодательству об охране памятников признаются: фасады, объемы и тип застройки. В составе исторической застройки в Рошфоре восстанавливался городской театр. Никому не пришло в голову громоздить на его месте новый объект с современными технологиями и новыми сценами. Его сохранили, как провинциальный театр с маленькой гордской труппой и некоммерческим репертуаром ради того, чтобы не нарушать архитектурно-градостроительный ансамбль, признанный историческим наследием города Росшфора.

В Санкт-Петербурге удалось сделать то, что в уже пытались сделать в Ростове Великом в конце 90х. Там собирались снести целый исторический квартал с памятниками архитектуры, чтобы удовлетворить амбиции директора городского театра и размахнуть современные сценические технологии на месте маленького провинциального театра. Не градостроительные ограничения по охране исторического наследия, тоже установленные на международном уровне, остановили стройку. Не смогли выбить большой федеральный бюджет на маленький в масштабах нашей страны город Ростов. А в Санкт-Петербурге смогли. Снесли исторические памятники, наплевали на методики по сохранению градостроительного наследия, рекомендуемые Советом Европы, и на жесткие требования ЮНЕСКО к строительству в исторической среде.

Не хочется «тыкать пальцем», тем более автор статьи это откровенно сделал, назвав поименно всех крупных руководителей, имевших отношение к этому строительству. Можно было бы назвать еще несколько исполнителей – инженеров и архитекторов, работавших в разных министерских структурах в течение этих 10 лет, и которые были проводниками грандиозных замыслов директора Мариинки и других сильных мира сего. Но в моей статье не о них речь. Сегодня мне неинтересны их личности. Я размышляю о тенденциях, о правде и лжи.

Замечательный рассказ Алексея Поликовского «В начале света». Объемный слепок человеческого общества. Где ложь плодит ложь, где люди обманывают сами себя, причисляя себя к праведникам или лжецам на основании каких-то сомнительных тестов, оправдывают свою ложь необходимостью кормить семью и уходят «праведной» толпой к такой же ложной перспективе под руководством лжеца, обманывающего всех, что он праведник ради амбиции выполнения некого высшего предназначения.

Есть ли вообще путь к истине? Или есть только путь в поле мерцающей лжи и самообмана? Но ведь одна из заповедей гласит – «не лжесвидетельствуй» (от слова видеть), то есть не лги, в первую очередь самому себе. И еще – «блажен, кто ведает, что творит» (ведать, значит знать). Не значит ли это, что «видение» и «ведание» - путь к совершенствованию, путь к правде? И как низко пали в глазах общества архитекторы со своим видением и ведением со времен Микеланджело Буонаротти?

Сегодня все чаще и чаще побеждают непрофессионализм и агрессивные амбиции, граничащие с хамством. Ведь история с Маринкой ничем не лучше всех тех историй, в которых чиновники давят своими автомобилями простых граждан, или историй с неправомерными действиями полицейских в отношении задержанных. Это все тоже пренебрежение к людям, к стране, в которой они живут, к правилам поведения и общежития, наконец, к праву. Только под маркой высокой «культуры». В кавычках, потому что к культурному поведению такое отношение к городу – памятнику архитектуры отнести нельзя, только в значении отрасли народного хозяйства. Можно оправдать все это незнанием или «неведением», ведь прекрасный музыкант может не знать правил построения архитектурных объектов. Но там, в процессе строительства были архитекторы, и не один, и опытные, и знаменитые. Вывод одного из них Гари Мак Класки: «Людям надо подождать, привыкнут».

Да, наверное, можно наплевать на внешнюю красоту архитектурных объектов. Можно не замечать социальных последствий ущербной градостроительной среды, формирующейся в погоне уже не за квадратными метрами, как в СССР, а откровенно за деньгами. Можно застраивать сельхозземли и леса уродливыми поселками без инфраструктуры, издали похожими на кладбищенские надгробья. Но зачем обвинять население в правовом нигилизме, если государство, которое опекает это население, живет во лжи, и не выполняет тех международных норм, под которыми само же и подписалось?

Да, человек может привыкнуть к чему угодно: и жить в шалаше, и питаться с помойки. Только при этом он не останется «гергиевым», он превратиться в обыкновенного бомжа. В этом ли смысл развития человечества?

|

Метки: архитектура градостроительство Мариинка ЮНЕСКО |

Идеология градостроительства (продолжение) |

Генпланы, как инструмент административного регулирования, позволяющий решать правовыми методами задачи преобразования городов, в России использовались, так же как и в Европе. В процессе екатерининской градостроительной реформы конца XVIII века были перепланированы все 11 городов Ярославской губернии. Целью таких масштабных изменений было не только создание регулярных планировочных систем из функционально хаотичной средневековой городской застройки. Они преследовали так же цели, например, выноса за пределы жилой застройки скотобоен, кузниц, пивоварен и других «грязных» ремесленных заведений, или размещения новых социально значимых и необходимых городских объектов.

В г. Ростове план регулярной перепланировки 1779 года «декоративно оформил» естественную структуру сложившейся застройки, сгруппировавшейся на берегу оз. Неро в нижней точке водосбора Ростовской котловины. На протяжении 7 веков город и его предместья – слободы и концы «сидели», как на островах, на возвышенностях вдоль естественных водотоков и затапливаемых в паводки территорий, используемых населением под пойменные луга, сенокосы и огороды. Таким образом, спланированная радиально-кольцевая регулярная структура города, включившая в его состав и бывшие предместья, идеально отразила общий рисунок природно сложившегося дорегулярного плана, но жестко сломала саму систему планировки и спровоцировала все последующие гидрогеологические проблемы города, создав барьеры естественному водосбору кольцевыми направлениями насыпных дорог.

Надо отдать должное столичным планировщикам, интуитивно угадавшим такую специфику формируемой городской застройки. Генеральным планом было предписано - не застраивать пространства внутри кварталов, а создавать там сады – регулярные и плодовые, на территориях, приближенных к центру и огороды, в периферийных кварталах. Такие открытые внутриквартальные пространства, как правило, с прудами в центре, создавали систему локальных водосборов, защищая дома, поставленные по периметрам кварталов, от подтопления поверхностными стоками. Пруды использовались и как пожарные водоемы.

К задачам градорегулирования следует отнести и стимулирование губернскими властями застройки образовавшихся в результате перепланировки пустых кварталов (площади нового города оказались избыточными по отношению к проживающему населению). Порожние места раздавались зажиточным купцам для строительства домов «с торговыми и гостиными местами». К этой же категории вопросов относилось требование строительства домов по образцовым проектам, разработанным в стиле провинциального классицизма.

Не очень эффективно в Ростове, но работало и установленное «право города на земли». Одной из задач регулярного плана была задача организации новых площадей для проведения ростовской ярмарки, которая переживала к этому времени свой второй расцвет, в связи с отменой Екатериной II внутренних таможен, и уже не вмещалась на территории соборной площади в валах. Вокруг крепости было запланировано освободить от дорегулярной застройки широкое пространство в форме полукольца для размещения 14 специализированных торговых площадей «от озера до озера». Однако реализовать это решение полностью удалось только более, чем через 100 лет, в конце XIX века, когда потребности в ярмарочной торговле практически сошли на нет и площади стали занимать: городским парком и отдельными штучными объектами, плохо вписывающимися в структуру регулярной планировки. Остальные территории ярмарочного кольца зарастали самосевом, спровоцировав сегодняшнее назначение их, как зеленых зон, требующих значительных объемов благоустройства и потому для города затратных. Произошло это из-за функциональной обоснованности решения, принесенной в жертву красивому рисунку плана, но и «право города на земли» оказалось реализованным далеко не полностью.

Городу Ярославлю повезло, наверное, больше, чем Ростову. Секрет его неуловимого своеобразия и привлекательности – в личности первого наместника, генерал-губернатора А.П. Мельгунова. Репутация авторитетного администратора позволила ему отклонить от утверждения регулярный план города, разработанный в Санкт-Петербурге в 1769 году, как жестко ломающий сложившуюся дорегулярную планировочную структуру города. После он лично возглавил работу по созданию нового регулярного плана, который был утвержден императрицей в 1778 году. Задачами, поставленными в плане, было не просто регулирование застройки, как во многих других городах, но и задачи функционального переустройства, реконструкции и благоустройства городской среды. По свидетельствам современников, город преобразился за 9 лет. Причем осуществлялись преобразования, судя по историческим источникам, «без насилия и гордости», методами «убеждения и соблюдения интересов горожан», за что губернатор А.П. Мельгунов «заслужил всеобщее почтение в среде Ярославского населения». То есть, создав более обоснованные административные рычаги градостроительных преобразований, и получив поддержку общественности, он более жестко воспользовался «правом города на земли» и добился результата в гораздо более короткие сроки, чем это смогли сделать в Ростове.

Теперь в начале XXI века наше градостроительство должно вернуться к тому, что существовало в дореволюционной России – к целенаправленной градостроительной политике. Это деятельность органов власти по правовому регулированию градостроительного развития территорий с максимально эффективным использованием их пространственных ресурсов и четко поставленными целями, способными обеспечить гумманизацию среды обитания.

Любая городская территория – это ресурсы (ценности), как естественные (природные), так и накопленные искусственные (созданные человеком). Это своеобразный генетический код, который как программа определяет основные направления ее дальнейшего существования. Пренебрежение этим кодом сродни нарушению закона природы – не только ничего не даст, но и погибнуть можно. Поэтому обоснованность предполагаемых изменений городской среды таким хранящимся «в памяти» каждого города градостроительным кодом – очень важный аспект реализации любых планов и главная гарантия жизнеспособности города в будущем.

Обидно, но в 20х годах идеи и разработки наших советских архитекторов не только соответствовали мировому уровню, но даже в чем-то опережали их. Тогда на смену землеустроительным планам, планировочно закрепляющим систему частных землевладений, пришла новая политика развития городов. В Советской России лет на 20 раньше, чем в цивилизованной Англии или Франции, стали появляться генеральные планы в их сегодняшнем понимании - с функциональным зонированием, транспортной и инженерной инфраструктурой, системой ландшафтной организации города и т.д. Необходимость такого комплексного подхода к планированию города была предопределена революционными идеями социального переустройства жизни в новой России, но и совпадала по времени с общемировыми архитектурными идеями социального обустройства городов. Идеи Э. Ховарда, К. Перри, Ф-Л. Райта о «социально интеграции целей» при управлении городами и главные градостроительные концепции о «городах садах» П. Геддеса и Л. Корбюзье находили отражение в замыслах известных советских архитекторов, таких как М. Гинзбург и братья Веснины. Реализовывали такие идеи и широко неизвестные советские архитекторы и инженеры, которые разрабатывали генеральные планы провинциальных городов.

В генплане г. Ярославля 1921 года авторы: С.В. Домбровский, Н.А. Бойко-Родзевич, А.И. Зарецкий разработали живую, развивающуюся планировочную систему, предполагающую реконструкцию и благоустройство существующей застройки с максимальным использованием внутренних пространственных ресурсов города и естественных направлений роста. Город, продолжая свою генетическую традицию, сложившуюся после строительства в XVIII веке Ярославской Большой Мануфактуры, развивался вдоль р. Которосль, а внутренние территории, по замыслу авторов, подлежали реконструкции в духе тех самых идей «города-сада». Ярославские планировщики как будто уже в те далекие годы знали, что «качественное благоустройство и социальная реконструкция существующей среды на деле оказывается гораздо более эффективной, по сравнению с простым количественным ростом территорий города. Она не просто формирует комфортную среду, а является реальным стимулом экономического роста города, как инвестиционного, жилищно-коммунального и социального организма». (С.Д. Митягин «Экономическая реформа и градостроительство», ж. Промышленное и гражданское строительство, №3, 1997). А впрочем, просто талантливо развивали «генетический код» города и формировали новую городскую среду, создающую социальные условия для ландшафтного обустройства на любой территории, в разных типах жилой застройки.

Сегодняшний проспект Ленина и Бутусовский поселок с парком – маленькие осколки системы внутреннего саморазвития города, тех самых идей «города-сада» - являются самыми престижными на вторичном рынке жилья благодаря сочетанию потребительских качеств самих жилых домов и пространственной среды, организуемой ими. В 30х годах разработчики были репрессированы, а более поздние генпланы пренебрегли этими идеями в угоду гигантомании роста промышленных территорий. В результате, например, районы за р. Которосль, максимально приближенные к центру города, остановлены в развитии на уровне своего состояния начала ХХ века и сегодня имеют устойчивый имидж неблагополучных рабочих окраин.

В современных российских условиях, когда еще не сложились новые параметры и даже общие направления экономического развития территорий, когда приходится пересматривать понятия – «градообразующие факторы», «градостроительное развитие» и в целом содержание таких прежде «экономических» документов, как генеральный план города или проект районной планировки, стало практически невозможно осуществлять физическое планирование только сверху – вниз. Динамика времени требует и динамики действия планировочных систем. При этом главными задачами становятся:

1. Восстановление правового поля, которое раньше создавал законодательный статус градостроительной документации, но в новых формах, когда администрирование каждого верхнего уровня планирования, поддержанное системой общественного согласия, выражается в конкретных гражданско-правовых актах и регламентах, установленных в документации о планировании застройки. Почему работают виды зонирования, связанные с охраной окружающей среды. В Законе об ООПТ прописаны возможные рычаги экономического стимулирования тех или иных категорий этих зон. Теперь представители Минприроды заинтерисованы, чтобы на землях с правовым статусом ООПТ появились правовые и, соответственно, экономические отношения между собственником земель – государством, владельцем объекта недвижимости – частным инвестором и муниципалитетом, который по Закону о местном самоуправлении осуществляет контроль за эффективностью землепользования и выдает разрешения на строительство. Они заинтерисованы, чтобы градостроительные регламенты, сервитуты и ограничения приняли юридическую форму, необходимую при регистрации прав. И потому оценивают градостроительные обоснования размещения объектов (уровень планировки и застройки) с необходимыми разделами исследований, как градостроительную документацию, являющуюся основанием для разработки и утверждения соответствующих регламентов землепользования. И весьма продуктивно применяют свои рычаги административного контроля за их нарушением.

2. Создание информационных кадастровых систем, которые на муниципальном уровне содержат полный объем сведений о земельных участках и объектах недвижимости, необходимый для управления городами и регулирования правоотношений субъектов градостроительства. Такие муниципальные системы необходимы для реализации полномочий органов самоуправления по распоряжению земельными ресурсами, для будущего налогообложения недвижимости и просто для повышения компетентности, быстроты и точности в принятии управленческих решений местными властями. Являясь точным отражением на местности объектов недвижимости и особенностей правоотношений их собственников, владельцев и арендаторов, такие кадастровые системы «снизу-вверх» как раз и станут основой новых генеральных планов городов и схем землепользования муниципальных территорий в регионе, позволяющих через систему технико-экономических показателей оценивать эффективность использования земельных ресурсов.

Надо, чтобы ремонт водопроводной магистрали в городе со сроками и затратами планировался на основе той же геоинформационной системы, что и некая муниципальная программа, например по развитию туризма. Последняя потребует больше времени на реализацию и будет зафиксирована в системе специальных показателей, в том числе, планируемых к строительству туристских объектов. Уже отремонтированная магистраль повлияет на цену инвестиционных предложений по ним, а еще не отремонтированная гарантированно и достаточно точно учтет в системе плановых показателей увеличение потребностей будущей туристской инфраструктуры.

3. Возвращение в практику градостроительного планирования социально ориентированных целей, например, таких как жилищная обеспеченность городского населения или удовлетворение общественных потребностей в организации досуга детей в отдаленном от центра районе города, или целевая реконструкция исторического квартала для увеличения доходности от использования муниципальной земли и недвижимости. Однако делать это надо сегодня не в универсальной системе показателей для типового проектирования и обязательного бюджетного финансирования строительства, а удовлетворяя конкретные социальные потребности конкретных территорий и методом регулирования соотношения административных и рыночных механизмов.

Соотношение строительства муниципального и рыночного жилья должно быть сбалансировано возможно ценами на землю в разных частях города, возможно в рамках специальных государственных и муниципальных жилищных программ и обязательно как можно более разнообразными типами в ответ на общественные запросы. Без участия населения и общественности уже невозможно решать вопросы функционирования коммунального хозяйства, озеленения дворов, утилизации отходов. Только постановка локальных социально выверенных задач на уровне, максимально приближенном к реальным правам и потребностям, позволит раскрыть во вновь складывающейся системе градостроительного планирования реальные возможности рынка недвижимости. И использовать их для реализации «прав города на земли», улучшения условий жизни населения, а, следовательно, для повышения эффективности экономики муниципального образования и региона.

4. Муниципалитетам надо срочно разрабатывать правила застройки для отдельных территорий и регламенты для отдельных участков. Может не по всему городу, а по тем кварталам, в которых намечается строительство. Проекты межевания по Градостроительному кодексу – это документы с совершенно иным содержанием и иными выводами, чем те, которые готовят земельщики. Их межевание – «драный халат», прикрывающий все погрешности решений о «точечной застройке». Только градостроительные проекты межевания могут установить и закрепить в правовой форме публичные сервитуты: необходимые разрывы, расстояния между домами, проезды, проходы, площадки и т.д.

Надо заглянуть в бюджеты и вспомнить, что по Земельному кодексу распоряжаться, то есть предоставлять или продавать, муниципалитет может только оформленные земельные участки, имеющие кадастровый план и градостроительные регламенты, определяющие существование объекта в среде, за качества которой сегодня отвечают только местные власти. Можно для аккумулирования на эти цели средств использовать, например, статью НИОКР, так как разработка регламентов требует специальных исследований (ландшафтных, геологических, социальных и т.д.). Ведь не на оборону же, как в федеральном бюджете, направлять эти средства муниципальным властям. Их «линия обороны» – коммунальные и инженерные системы, эффективность функционирования которых не может не зависеть от обременений прав собственников и вообще от договорных отношений с ними.

Рано или поздно, но будет введено налогообложение недвижимости. Без условий застройки земельных участков и их рыночной оценки мы получим нищие муниципальные бюджеты. Необходимо стремиться к эффективной застройке, то есть к той, в которую могут пойти инвестиции, достаточно плотной без возможности образования пустырей, и максимально экономически выгодной для города, то есть доходной. В составе проектов межевания можно определять долю инвесторов в инженерном обустройстве и благоустройстве каждого квартала, чтобы получать кадастровые планы по каждому участку с условиями его застройки (обременениями, сервитутами), например, для выставления на торги. Это позволит администрации по-рыночному оценивать земельные участки, включая в их стоимость оценку условий инженерного обустройства и благоустройства и получать в бюджете дополнительные доходы от инвестиций в земельные участки.

И надо работать с населением и ставить простые, необходимые в первую очередь, и ясные для него цели, чтобы не делать планировочных ошибок и социально ориентировать градостроительный рост, который теперь осуществляется, в основном, за счет частных инвестиций. С уровня государственной власти этот рост может только законодательно направляться, методически поддерживаться и административно контролироваться в системе общих показателей развития региона или страны.

В этой властной вертикали заложена суть нового градостроительного планирования с его инструментами: экономикой и правом. А вот как у нас она будет устанавливаться и реализовываться - административными или гражданско-правовыми методами, законодательно сверху или в процессе осуществления судебно-правовой практики, покажут время, экономика и взаимоотношения власти и общества. Уроки, извлекаемые из этого опыта, будут соизмеримы с общественными потребностями в сфере планирования, развития и безопасности.

|

Метки: градостроительство нгенпланы историческте города градорегулирование градостроительное право |

Идеология градостроительства |

В нашей прежней социально-экономической системе популярно считалось, что градостроительство – это строительство городов. Все иные планировочные стратегии были уделом очень узкого круга специалистов, имели ь ограниченное применение и предназначались исключительно для внутреннего потребления Госплана. Собственно и само градостроительное развитие понималось только как количественный рост квадратных метров жилой площади и городских территорий для ее возведения.

Именно в этой простоте понятия заложена главная причина нашего сегодняшнего неблагоустроенного существования. Ведь и сегодня любой управленец, от которого зависит экономическая политика региона или города, не видит в генеральном плане ничего, кроме картинок, иллюстрирующих места для будущих объемов строительства. Хотя в новых экономических условиях, когда массовое жилищное строительство уже государством не финансируется, и объемы строительства зависят исключительно от инвестиционной активности, такие цели не просто устарели. Они формируют те самые «двойные стандарты» из частных интересов тех, кто принимает решения о строительстве, и общественных интересов, оформленных в современном законодательстве в соответствии уже с европейскими образцами.

В развитых странах с рыночной экономикой к идеям градостроительного планирования пришли в период экономической депрессии 30 – 40х годов ХХ века. Этому предшествовало накопление социальных проблем, связанных с активным разрастанием городов в период Промышленной революции второй половины ХIХ века, которые власти пытались решать отдельными законами о санитарном благополучии или массовом строительстве дешевого жилья. Позже технические возможности создания новых транспортных систем в начале ХХ века увеличили возможности целенаправленной децентрализации перенаселенных крупных городов Западной Европы, но появились опасения по поводу их «расползания» и потери сельхозземель. В результате возникло мощное общественное движение за ограничение роста городов с помощью планирования, которое со временем переросло в государственное регулирование процессов урбанизации.

В советские годы не принято было аппелировать к зарубежному опыту градостроительного планирования. Поэтому даже из специалистов мало кто знал, что наша система градостроительного планирования – это их «физическое планирование», первый опыт градорегулирования в рыночных условиях, когда планируемые результаты – землепользование, виды деятельности и развитие территорий прорабатывались и фиксировались очень точно и детально, вплоть до отдельных зданий.

В странах Западной Европы «эра генеральных планов» закончилась к 60ым годам, как система быстро устаревающих и социально неточных прогнозов. У нас же к этому времени такое детальное планирование как раз хорошо встроилось в пирамиду централизованного распределения бюджетных средств на развитие панельного домостроения, на массовое жилищное строительство и соответствующие объемы социальных благ. О слабой обоснованности таких градостроительных планов и перспектив писали отдельные советские ученые, о прогнозировании вообще не думал никто, главными целями было просто наращивание объемов: строительства и финансирования быстро возводимых городов.

Генплан г. Ярославля, 1933, 1968, 1985 годы. Планы индустриализации и социальной реконструкции городской среды послужили основой амбициозного проекта, в котором территории города увеличены втрое, к существующим довоенным, через р. Которосль запланировано строительство пяти мостов, а «тело» города прорезано с севера на юг многочисленными проспектами – транспортными магистралями. В результате сегодня более половины территорий города – промзоны и пустыри, разделяющие исторический центр города и отдаленные жилые районы Брагино, Нефтестрой, Резинотехнику, проспекты заканчиваются мостами «в никуда», а город захлебывается от транспортных проблем. О неэффективности работы инженерных коммуникаций, запланированных не там, где сегодня требуется, и растянутых на десятки километров, сегодня уже можно и не говорить.

Генплан г. Гаврилов-Ям, 1987 год. Среди причин нереализованности генплана - гипертрофированные для малого города планировочные подходы, которые отразились в игнорировании частного жилого сектора, в принципах формирования систем общественного обслуживания и самих типах застройки. Например, в составе общественных зданий планировалось размещение 880 мест в домах культуры и от 600 до 800 мест в кинотеатрах, гостиниц и ресторанов в общей сложности на 400 мест, универмага 200 кв. м торговой площади (плюсом к двум колхозным рынкам), не говоря уже об административных излишествах типа «Дом Советов» или «Дом торжеств». В городе, в котором 80% жилого фонда составляли усадебные дома, строительство 5 – 9ти этажных жилых районов, отдаленных от центра, не могло не привести к тому, что именно центр оказался инженерно не обустроен, а исторический жилой комплекс Локаловской мануфактуры с архитектурой деревянного модерна обречен на вымирание».

Генплан г. Ростова, 1965, 1971, 1975, 1991 годы. Массированная и необоснованная мелиорация сельхозземель в Ростовской котловине усилила процессы заболачивания окружающих город Ростов территорий уже в 50х. В 70х годах в погоне за объемами бюджетных средств на строительство территории города были увеличены более, чем в 2 раза, выстроен новый микрорайон на окраине города, проложен третий по счету барьер в системе водосбора оз. Неро в виде окружной автомобильной дороги и в рамках реконструкции стали застраиваться пространства внутри исторических кварталов, которые веками были заняты садами и огородами именно в целях защиты от подтопления. При фактическом отсутствии, как в любом малом городе, рассчитанного в генпланах прироста населения, все это привело к стагнации исторического ядра города, с разрушением исторических зданий в результате подъема уровня грунтовых вод и с «вымыванием» из него населения.

В Западной Европе отказались от «физического» детального планирования одновременно с развитием кибернетики и маркетинга, как науки, с помощью которых были сформированы в результате автоматизированные геоинформационные системы для мобильного планирования – быстрого моделирования вариантов развития территорий при действии тех или иных потенциальных условий и обстоятельств. Однако произошло это, в первую очередь, из-за осознания целей и методов планирования, как управления процессами территориально-пространственного развития. Традиционное понимание слова «план» чаще всего ассоциируется с физическим представлением о чем-либо или с проектом (пространственной репрезентацией). Одновременно с планированием, как подготовкой такого проекта, существует планирование, как формулирование последовательности действий, ведущих к достижению поставленной цели или целей. Главные трудности возникают, когда мы пытаемся применить вышесказанное к явлению, которое у нас именуется градостроительное планирование (можно сформулировать как «планирование в рамках города, региона или страны», соответственно городское, региональное или национальное планирование). В общем своем смысле оно означает планирование с географическими компонентами, направленное на создание пространственной структуры различного рода человеческой деятельности (землепользования), и его невозможно представить без какой-либо пространственной репрезентации, т.е. плана или чертежа. А вот содержание пространственной структуры и собственно методы градостроительного планирования оказываются абсолютно разными в странах с разным общественным и экономическим устройством, определяются своими специфическими целями, связанными, в первую очередь с социальной географией и способами решения социальных проблем.

Переход от физического планирования по схеме: исследование – анализ -план – детальный проект, к непрерывному процессу планирования и мониторинга состояния среды произошел в странах Западной Европы в результате расширения социальных ориентиров, что выражалось, в первую очередь, в постановке социально интегрированных целей планирования городских и региональных систем. Пространственная детальная репрезентация экономического планирования разных отраслей была заменена обобщенной картиной социально-пространственных взаимосвязей или, точнее, пространственной координацией многих интересов в целях общественного развития.

Если раньше план, например, городской канализации разрабатывался только с точки зрения эффективности работы самой коммунальной системы, а планирование системы образования было направлено на строительство определенного количества типовых школ, то новая система планирования начала ставить интегрированные цели. Например, сбалансировать преимущества сохранения установившегося образа жизни в старом городе с преимуществами строительства более комфортабельных жилых домов в удаленных от старого города районах. Следовательно, именно в этом направлении развивать городские коммунальные системы или строить определенные престижные учебные заведения. Такие и многие другие специфические цели стали смыслом работы городского и регионального планировщика, а сложность его задач обернулась индивидуальными свободами для общества.

«Процесс планирования жизнедеятельности стал более четким, логичным и открытым для общества. Он должен начинаться со всеобъемлющего обсуждения целей, которых желательно достигнуть. Преимуществом такого планирования является и то, что должны разрабатываться альтернативные варианты будущего развития, которые открыто обсуждаются и оцениваются. Имея дело с большим количеством информации, такое планирование стало более гибким и более рациональным, как минимум в потенции». (П. Холл «Городское и региональное планирование», М., Стройиздат, 1993 г.)

Тем не менее, новая система создала много новых проблем и, прежде всего, связанных с объемом необходимой информации. Компьютеризация в условиях больших объемов информации может упростить, например, подробные расчеты, но не может уменьшить ответственность людей за принятие решений в технологически усложняющейся системе отношений. Поэтому новое планирование стало требовать создания института специальных экспертиз, разделения меры ответственности между уровнями власти и формирования самостоятельного вида права – градостроительного, с градостроительной документацией в качестве правового основания для принятия решений.

Когда в начале 90х годов из перечня вопросов, которые начала решать новая российская земельная политика, был выброшен по умолчанию инструмент системы советского планирования – градостроительная документация, все были уверены, что отказались от устаревшей, бесполезной в рыночных условиях системы экономического планирования. «Забудьте слова – генеральный план», - провозглашали из Москвы идеологи новой земельной политики. И говорили о создании «многофункционального земельного кадастра, как единой интегрированной системы сведений о правовом, природном и экономическом положении земель», то есть о системе градостроительного планировании в его новом понимании, но без цели и инструмента планирования, которым должна стать новая градостроительная документация. Поэтому уже десятилетия вроде развиваются системы программирования, в разных ведомствах собирается огромное количество информации об объектах и территориях, а в результате – все меньше интеграции, и мы все дальше от задач планирования развития территорий и градостроительных систем.

Но самым главным заложником оказалось местное самоуправление. Прежняя градостроительная документация безнадежно устарела по сути, новая, если ее разрабатывать по старой схеме - сверху-вниз требует больших средств и много времени, а проблемы коммунального хозяйства и проблемы горожан надо решать сейчас. Распоряжение земельными ресурсами даже инвестиционно привлекательными пока приносит больше проблем, чем действительных выгод, так как непосильное для муниципальных бюджетов бремя воспроизводства городской земельной недвижимости власти пытаются переложить на инвесторов. И делается это без элементов того же планирования - анализа экономической ситуации, специфики источников финансирования, системы отношений собственности, в том числе вновь создаваемой, что делает, в свою очередь, новое строительство невыгодным и все чаще, социально конфликтным. Вместе с тем новый Земельный кодекс прописал обязательность наличия при операциях с землей и недвижимостью градостроительных регламентов, утверждаемых правовым основанием – градостроительной документацией. Ясно, что это нужно уже сейчас, а не после 10 лет, необходимых для разработки последовательно генплана, ПДП, и проектов застройки.

Программа Совета Европы в г. Ростове была рассчитана на 4 года (1997 – 2001 г.г.), и консультанты подтверждали, что для малого города, каким является Ростов, для разработки локальных программ совсем не обязательно разрабатывать новый генеральный план города. Достаточно иметь обязательные его части и нарабатывать схемы планировки и застройки необходимых для инвесторов территориях города. А вот что является этим обязательным из градостроительной документации для такого города, как Ростов – дело российского законодательства. Французские специалисты планировщики очень поддерживали работы по созданию электронных карт и формированию на их основе муниципальных информационных систем, а из всех частей документации уровня генерального плана требовали от города только проект охранных зон памятников истории и культуры. Потому, что это необходимые элементы динамичного планирования в условиях рыночной экономики в городе с утвержденным федеральным статусом исторического.