-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Академик Михаил Лаврентьев |

Михаил Алексеевич Лаврентьев (1900-1980) - математик и механик, основатель Сибирского отделения АН СССР. Дважды лауреат Сталинской премии.

Им были получены блестящие результаты в математике и механике, многое сделано для развития советского самолётостроения. Он участвовал в работах по созданию отечественного атомного оружия, основал школу по народнохозяйственному использованию взрыва, стоял у истоков разработки первых советских ЭВМ, участвовал в организации Московского физико-технического института — вуза нового типа. Но главное дело жизни М. А. Лаврентьева — создание нового научного центра на востоке страны.

В 1936 году нашёл в себе силы не принимать участия в политическом «деле Лузина». (Николай Николаевич Лузин (1883-1950) - математик, академик АН СССР, автор учебника, по которому до сих пор учатся студенты вузов. Лузин обвинялся в идеализме, приводящем к «кризису основ математики» и подвергся травле. После вмешательства Кржижановского и Сталина дело не переросло в судебное, он остался на свободе).

В 1955 году подписал «Письмо трёхсот». Письмо содержало оценку состояния биологии в СССР к середине 1950-х годов, критику научных взглядов и практической деятельности Т. Д. Лысенко (лысенковщина), являвшегося в то время одним из руководителей биологической науки в стране. Хрущёв, лично симпатизировавший Т. Д. Лысенко, узнав о письме, назвал его «возмутительным». Дискуссия обеспечила авторам письма ещё более широкую поддержку и известность в научных кругах и привела к почти полной изоляции Лысенко, даже несмотря на его поддержку «сверху».

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-3":

Часть 1 - Учёный, врач-терапевт Кончаловский

Часть 2 - Академик Минц - человек необычной биографии и судьбы

...

Часть 11 - Академик Келдыш

Часть 12 - Изобретатель сварки-россиянин Бенардос

Часть 13 - Академик Михаил Лаврентьев

Часть 14 - Изобретение магнитного телеграфа в России

Часть 15 - Русский врач Сергей Петрович Боткин

...

Часть 48 - Академик Борис Петровский

Часть 49 - 200 лет использования газа в России. Инженер Пётр Соболевский 2011

Часть 50 - Врач-трансплантолог Шумаков

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Учебный парусный флот СССР |

На марках:

4к. Четырёхмачтовый барк "Товарищ". Существовало два барка с названием «Товарищ» (четырёхмачтовый и трёхмачтовый). Четырёхмачтовый построен и спущен на воду в Англии в 1892 году как "Лористон". В 1914 году продан правительству Российской империи. В 1923 году переименован в «Товарищ». В 1928 году в Ла-Манше протаранил итальянский грузовой пароход "Алькантара". Пароход затонул меньше чем за минуту, из итальянской команды спасся один человек В 1941 году был захвачен в Мариуполе В 1943 году полузатоплен советской авиацией в гавани Мариуполя. В 1960 году разрезан на металлолом.

6к. Трехмачтовая баркентина "Вега". До войны в составе советского учебного парусного флота парусников было совсем немного — лишь несколько шхун да баркентина "Вега". Кстати, баркентина эта, построенная еще в 1902 году в Лифляндии и поначалу называвшаяся "Таара", успела поплавать и в качестве транспорта, и как учебно-производственное судно, дав путевку в жизнь более чем двум тысячам будущих морских специалистов. Однако в 1941 году это судно погибло. После войны было заказана целая флотилия баркентин и шхун судостроительным верфям города Турку, в Финляндии. И к 1951 году учебный флот страны пополнился 12 деревянными баркентинами и 72 шхунами. Баркентина, переданная Таллинскому мореходному училищу, в память погибшего учебного парусника была названа "Вегой". Послевоенная "Вега" эксплуатировалась 27 лет.

10к. Трехмачтовая шхуна "Кодор". Построена на верфи города Турку в 1951 году. Находилась в эксплуатации около 30 лет. Принимала на борт 44 курсанта.

15. Трехмачтовый барк "Товарищ ". Построен в Германии и спущен на воду в 1933 году под названием «Горх Фок» в честь известного немецкого писателя. На исходе Второй мировой войны был затоплен командой близ острова Рюген. В 1948-51 гг. отремонтирован советским флотом и переименован в «Товарищ». В 1995 г. барк был законсервирован. В 1999 отбуксирован в Германию, где был капитально отремонтирован. С 2003 г. размещен в качестве плавучего музея на доке Штральзунда, который и был его первоначальным портом приписки.

20к. Четырехмачтовый барк "Крузенштерн". После окончания Великой Отечественной войны по решению Потсдамской конференции два крупнейших в мире парусных судна были переданы Советскому Союзу: это «Падуя» и «Коммандор Йонзен» (получивший название «Седов»). В 1946 году «Падуе» дали имя «Крузенштерн», в честь руководителя первого русского кругосветного плавания адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна, выдающегося моряка, ученого и воспитателя нескольких поколений русских моряков; имя его встречается на карте мира много раз. Это и поныне одно из крупнейших парусных судов мира (больше его только парусно-моторное учебное судно «Седов»).

32к. Четырехмачтовый барк "Седов". Судно было построено в Германии в 1921 году и. названо по имени дочери его хозяина "Магдаленна Виннен". В 1936 году новый судовладелец оборудовал судно кубриками на 70 кадетов и начал использовать его одновременно как грузовое, так и учебное. Барку присвоили новое имя "Коммондор Йонсон". После 2-й Мировой войны Советский Союз получил "Коммондор Йонсон" по репарации. Корабль назвали "Седов" в честь полярного исследователя Г. Я. Седова. "Седов" занесен в "Книгу рекордов Гиннеса" как самое крупное из сохранившихся до наших дней парусных судов.

Барк - большое парусное судно с прямыми парусами на всех мачтах, кроме кормовой (бизань-мачты), несущей косое парусное вооружение.

Баркентина - трёх-пятимачтовое (иногда шестимачтовое) морское парусное судно с косыми парусами на всех мачтах, кроме носовой (фок-мачты), несущей прямые паруса.

Шхуна - тип парусного судна, имеющего не менее двух мачт и косые паруса на всех мачтах.

Серия сообщений "СССР-4":

Часть 1 - Первые русские и советские автомобили

Часть 2 - Газета "Красная звезда"

...

Часть 32 - Речной флот СССР-1981

Часть 33 - Комитет ветеранов войны

Часть 34 - Учебный парусный флот СССР

Часть 35 - Спутниковое телевещание "Экран"

Часть 36 - Локомотивы-1982

...

Часть 48 - ВОКС-ССОД

Часть 49 - Локомотивы и вагоны советских железных дорог-1985

Часть 50 - Стаханов и его движение

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Комитет ветеранов войны |

Общественная организация Советский комитет ветеранов войны (СКВВ) создана в 1956 году по предложению Министра обороны Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Объединяет граждан СССР, принимавших активное участие в защите СССР в рядах Вооружённых Сил, партизанских формирований, подпольных и других организаций. Ведёт работу, направленную на патриотическое воспитание масс, упрочение мира и укрепление связей с международными и зарубежными национальными организациями, борющимися против угрозы новой войны. Основная задача организации была объединение усилий для упрочения мира и укрепление связей с международными и зарубежными национальными ветеранскими организациями, борющихся против угрозы новой войны.

Председателями СКВВ были Маршалы Советского Союза: А. М. Василевский (с сентября 1956), К. А. Мерецков (с июля 1958), С. К. Тимошенко (с апреля 1961). С августа 1970 пред. СКВВ — генерал армии П. И. Батов; ответственный секретарь (с сентября 1956) — А. П. Маресьев.

Но для самих ветеранов Великой Отечественной войны более главным были бы существенные льготы, особенно остро нуждающимся в помощи. В первые годы после войны льготы получали только Герои Советского Союза и инвалиды. Масштабное расширение объёма льгот и круга лиц, которым они предоставлялись, началось с приходом к власти Брежнева. Расширение круга лиц, пользовавшихся заслуженными в военное время льготами, вызвало необходимость различать участников и инвалидов войны. К концу 1980-х годов абсолютная численность этих категорий граждан сократилась настолько, что ранее существовавшие различия между ними по объёму льгот государство постепенно нивелировало.

Льготы по сути были не существенными. В основном это отдельные очереди в райисполкомах на получение жилья и автомобилей, получение некоторых продуктов и дефицитных товаров (ковры, электротовары и др.), покупка продуктов и товаров вне очереди. Всё это не требовало от государства никаких дополнительных затрат.

Льготы для ветеранов Великой Отечественной войны были одинаковыми на территории каждой из 15 союзных республик СССР. После распада Союза в наихудшем положении оказались ветераны, проживавшие на территории прибалтийских республик: они не только оказались лишены заслуженных ими в войну льгот, но и стали, в ряде случаев, объектами судебного преследования со стороны новых властей. Общим для всех ветеранов войны стало резкое снижение их жизненного уровня в силу инфляции, роста цен, перехода к платному медицинскому обслуживанию и роста квартирной платы с сопутствующей потерей фактических льгот, которыми ветераны традиционно пользовались.

Серия сообщений "СССР-4":

Часть 1 - Первые русские и советские автомобили

Часть 2 - Газета "Красная звезда"

...

Часть 31 - XXVI съезд КПСС

Часть 32 - Речной флот СССР-1981

Часть 33 - Комитет ветеранов войны

Часть 34 - Учебный парусный флот СССР

Часть 35 - Спутниковое телевещание "Экран"

...

Часть 48 - ВОКС-ССОД

Часть 49 - Локомотивы и вагоны советских железных дорог-1985

Часть 50 - Стаханов и его движение

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Международные выставки "Связь-81" и "Связь-86" |

Международные выставки "Связь-81" и "Связь-86" проходили в Москве в Сокольниках. Более подробной информации о них не найдено.

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-2":

Часть 1 - Всемирный фестиваль молодёжи 1957 года в Москве

Часть 2 - Международный институт театра и Всемирный день театра

...

Часть 26 - Национальная выставка СССР в Лондоне. 1979

Часть 27 - Международный год ребенка 1979

Часть 28 - Международные выставки "Связь-81" и "Связь-86"

Часть 29 - Всемирный конгресс кардиологов -1982

Часть 30 - Программа ООН по окружающей среде

...

Часть 48 - Всемирная филателистическая выставка "Сингапур-95"

Часть 49 - ЮНИСЕФ (UNICEF)

Часть 50 - Всемирная филателистическая выставка "Москва-97".

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Редкие певчие птицы России |

На марках:

6к. Расписная синичка. Её естественная среда обитания — горные леса. Как редкий и малоизученный вид занесена в Красную книгу. На зиму расписные синички откочевывают в предгорья и в это время встречаются в населенных пунктах.

10к. Райская мухоловка. Распространена в густо поросших лесами областях от Туркестана до Индии, в северном и восточном Китае. Встречается в Приморском крае России. Питается насекомыми, охотясь за своей добычей чаще в полёте на высоте 1-2 м над землёй.

15к. Овсянка Янковского. В пределах России встречается на крайнем юге Приморского края, в районе посёлка Хасан. Занесена в Красную книгу.

20к. Тростниковая сутора. Ареал обитания — тростниковые заросли водоёмов от востока Монголии на западе до озера Ханка и Приханкайской низменности в Приморском крае на востоке. В основном ведёт оседлый образ жизни. Питается в основном личинками пилильщиков на стеблях тростника. Вид занесён в Красную книгу.

32к. Большой чекан. Обитает в альпийских или субальпийских лугах и кустарниках в горах Монголии и сопредельных районах России. Вид занесён в Красную книгу.

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

...

Часть 43 - Охраняемые породы деревьев. 1980

Часть 44 - Цветы Карпат

Часть 45 - Редкие певчие птицы России

Часть 46 - Коневодство-1982

Часть 47 - Дикорастущие ягоды

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Институт химической физики в Москве |

Институт химической физики им. Н. Н. Семёнова Российской академии наук - научный центр по изучению динамики элементарных химических процессов в различных системах и агрегатных состояниях вещества. Образован в 1931 году на базе физико-химического сектора Ленинградского физико-технического института Н. Н. Семёновым — единственным советским лауреатом Нобелевской премии по химии, которую он получил в 1956 году. Николай Николаевич Семёнов был его бессменным директором до 1986 года.

На марке здание института - бывшая Мамонова дача на Воробьёвых горах, выстроенная при Екатерине II для московского генерал-губернатора В. М. Долгорукова (Крымского) и переданное институту после войны.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-2":

Часть 1 - Давно не бывал я в Донбассе

Часть 2 - Историко-архитектурные памятники России

...

Часть 25 - Мосты Москвы на марках 1980 года

Часть 26 - Московский Электротехнический институт связи

Часть 27 - Институт химической физики в Москве

Часть 28 - Киев. Киевская Русь

Часть 29 - Ташкент - звезда Востока

...

Часть 48 - Новгородский кремль на марках России 1993 года

Часть 49 - Архитектура Московского Кремля. Продолжение серии. 1993

Часть 50 - Гражданская архитектура Москвы XVI-XVII вв. на марках России 1995 года

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

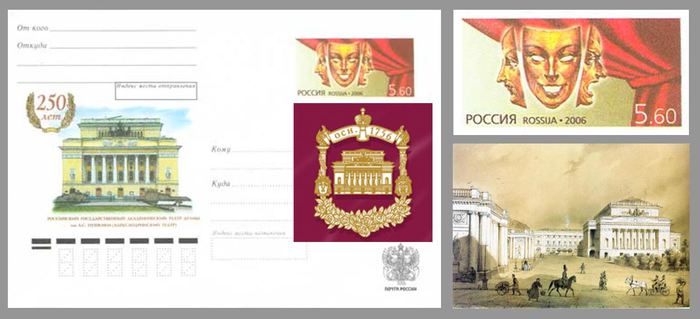

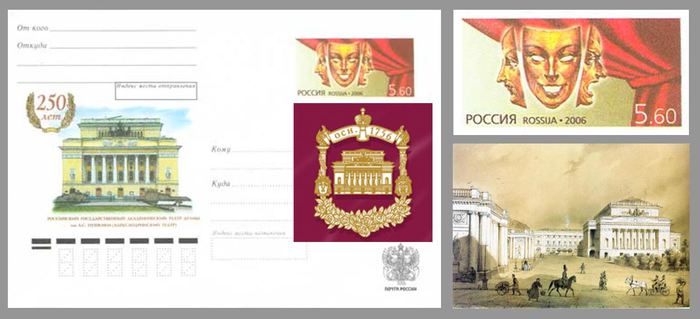

Александринский театр |

Александринский театр (он же Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина) — Санкт-Петербургский театр, один из старейших драматических театров России.

Первый постоянный публичный театр в России был основан по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1756 году. Труппу возглавил «отец русского театра» Фёдор Волков, директором театра стал драматург А. П. Сумароков. С 1759 года театр получил статус придворного.

В 1832 году театр получил здание, созданное зодчим Карлом Ивановичем Росси, обращенное главным фасадом к Невскому проспекту. Здание является одним из выдающихся архитектурных памятников Петербурга, выполнено в стиле ампир. Театр стал называться Александринским. Название было дано в честь супруги императора Николая Первого Александры Фёдоровны. На протяжении всего XIX века театр был флагманом театральной жизни столицы, в стенах этого театра рождалась история русской театральной культуры. В театре были впервые поставлены «Недоросль» Д. И. Фонвизина (1782), «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина (1831), «Горе от ума» Грибоедова (1831), «Ревизор» Гоголя (1836), «Маскарад» М. Ю. Лермонтова (1852), «Гроза» Островского (1859). На его сцене выступала великая трагическая актриса Е. С. Семенова, которой восхищался Пушкин.

C 1920 года стал именоваться «Государственный театр драмы», затем ему было присвоено имя А. С. Пушкина.

Первый постоянный публичный театр в России был основан по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1756 году. Труппу возглавил «отец русского театра» Фёдор Волков, директором театра стал драматург А. П. Сумароков. С 1759 года театр получил статус придворного.

В 1832 году театр получил здание, созданное зодчим Карлом Ивановичем Росси, обращенное главным фасадом к Невскому проспекту. Здание является одним из выдающихся архитектурных памятников Петербурга, выполнено в стиле ампир. Театр стал называться Александринским. Название было дано в честь супруги императора Николая Первого Александры Фёдоровны. На протяжении всего XIX века театр был флагманом театральной жизни столицы, в стенах этого театра рождалась история русской театральной культуры. В театре были впервые поставлены «Недоросль» Д. И. Фонвизина (1782), «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина (1831), «Горе от ума» Грибоедова (1831), «Ревизор» Гоголя (1836), «Маскарад» М. Ю. Лермонтова (1852), «Гроза» Островского (1859). На его сцене выступала великая трагическая актриса Е. С. Семенова, которой восхищался Пушкин.

C 1920 года стал именоваться «Государственный театр драмы», затем ему было присвоено имя А. С. Пушкина.

Серия сообщений "Театр":

Часть 1 - МХАТ

Часть 2 - Малый театр

...

Часть 17 - Фёдор Шаляпин

Часть 18 - Международный институт театра и Всемирный день театра

Часть 19 - Александринский театр

Часть 20 - Мариинский театр

Часть 21 - Балетмейстер Мариус Петипа на марках России 1993 года

...

Часть 40 - Театральный режиссёр Валентин Плучек

Часть 41 - Балерина XX века Галина Уланова

Часть 42 - Оперная певица Галина Вишневская

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Отец семьи Ульяновых |

Илья Николаевич Ульянов (1931-1886) - государственный деятель, педагог, сторонник всеобщего равного для всех национальностей образования. Известность Илье Ульянову принесли его знаменитые сыновья-революционеры — Александр Ульянов и Владимир Ульянов-Ленин.

Закончил Астраханскую гимназию с серебряной медалью в 1850 году и физико-математический факультет Казанского университета в 1854 году со степенью кандидата математических наук (то есть с отличием). По окончании университета работал старшим учителем математики в Пензенском дворянском институте. В 1863 году вступает в брак с Марией Александровной Бланк и переводится старшим учителем математики и физики в Нижегородскую мужскую гимназию. В 1869 году получает назначение на должность инспектора народных училищ Симбирской губернии, затем, в 1874 году — директора народных училищ Симбирской губернии.

У Ильи Николаевича и Марии Александровны Ульяновых родилось 8 детей, двое из которых умерли в младенчестве: Анна (1864-1935), Александр (1866-1887), Ольга (1868-1869), Владимир (1870-1924), Ольга (1871-1891), Николай (1873-1873), Дмитрий (1874-1943), Мария (1878-1937).

Косвенно Илья Николаевич Ульянов стал виновником многих бедствий многострадальной России.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-2":

Часть 1 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 2 - Эрнст Тельман - борец за социализм в Германии

...

Часть 42 - Хо Ши Мин - вождь коммунистического Вьетнама

Часть 43 - Луиджи Лонго

Часть 44 - Отец семьи Ульяновых

Часть 45 - Иосип Броз Тито

Часть 46 - Симон Боливар - освободитель Южной Америки от владычества Испании

...

Часть 48 - Сухэ-Батор. Из вахмистров в главкомы.

Часть 49 - Революционер Андрей Бубнов. За что боролся, на то и напоролся

Часть 50 - Морис Бишоп - лидер Гренадской революции с печальным исходом

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Ледокольный пароход "Малыгин" |

Ледокольный пароход "Малыгин" назван в честь русского полярного исследователя капитан-командора Степана Гавриловича Малыгина. Построен в 1912 году в Великобритании и назван «Брюс». В 1915 году куплен русским правительством для управления морским транспортом Беломорско-Мурманского района и переименован в «Соловей Будимирович» в честь былинного богатыря. В 1921 году «Соловей Будимирович» переименован в «Малыгин».

В 1928 году «Малыгин» участвовал в поисках экспедиции Умберто Нобиле на дирижабле «Италия», был зажат льдами в районе от острова Надежды. Самолет, пилотируемый полярным летчиком М. С. Бабушкиным, вылетал на поиски, дважды садился на льды, но из-за шторма вернулся на судно.

В 1931 году в бухте Тихая на острове Гукера (Земля Франца-Иосифа) состоялась встреча «Малыгина» с дирижаблем Граф Цеппелин. С дирижабля на ледокол было передано 120 кг почты. В момент встречи с дирижаблем на ледоколе присутствовал Умберто Нобиле.

В 1932 году на острове Рудольфа экспедицией на «Малыгине» была основана самая северная в мире полярная станция. В сентябре 1932 года ледокол достиг рекордной для того времени широты — 82°27‘.

При возвращении из гидрографической экспедиции по восточной Арктике 28 октября 1940 года «Малыгин» погиб во время шторма у берегов Камчатки со всем экипажем и членами экспедиции (всего 98 человек).

Серия сообщений "История России-2":

Часть 1 - Подвиг русских моряков при землетрясении в Мессине

Часть 2 - Из истории русской почты

...

Часть 5 - Куликовская битва

Часть 6 - Изобретатель сварки-россиянин Бенардос

Часть 7 - Ледокольный пароход "Малыгин"

Часть 8 - История городского транспорта Москвы

Часть 9 - История телефонной связи в России

...

Часть 48 - История Российского государства на марках России 2002 года. Александр I

Часть 49 - 100 лет Транссибирской магистрали. 2002

Часть 50 - Старинные экипажи на марках России 2002 года

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Речной флот СССР-1981 |

На марках:

4к. Пассажирский дизель-электроход "Ленин". Спущен на воду осенью 1958 года. Использовался на скорых пассажирских и туристических волжских линиях. В 1984 году сгорел во время ремонта.

6к. Пассажирский теплоход "Космонавт Гагарин". Построен в 1958 году на судоверфи в ГДР. До 1961 года носил название "Кавказ". С момента постройки до 1964 года работал на транспортной линии по маршрутам Горький-Астрахань и Москва-Ростов-на-Дону.

10к. Пассажирский теплоход "Валериан Куйбышев". Комфортабельный четырехпалубный пассажирский теплоход построен в 1976 году в Чехии. Количество посадочных мест — 327.

32к. Сухогрузный теплоход "Балтийский" смешанного плавания "река - море". Построен в 1962 году. Назначение судна - перевозка овощей в контейнерах, а также тарно-штучных и пакетированных грузов, зерна, контейнеров массой от 5 до 20 т.

Серия сообщений "СССР-4":

Часть 1 - Первые русские и советские автомобили

Часть 2 - Газета "Красная звезда"

...

Часть 30 - Научно-исследовательский флот СССР. 1980 (продолжение)

Часть 31 - XXVI съезд КПСС

Часть 32 - Речной флот СССР-1981

Часть 33 - Комитет ветеранов войны

Часть 34 - Учебный парусный флот СССР

...

Часть 48 - ВОКС-ССОД

Часть 49 - Локомотивы и вагоны советских железных дорог-1985

Часть 50 - Стаханов и его движение

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Спорт-1981 |

Эта серия марок не посвящена никакому спортивному событию, а выпущена, скорее всего, для пропаганды спорта и в связи с большой популярностью среди коллекционеров-тематиков марок в то время спортивной темы. С точки зрения художественного оформления я бы не считал его удачным.

Серия сообщений "Спорт-2":

Часть 1 - Чемпионат мира по футболу - 1970

Часть 2 - Зимняя Олимпиада 1972 года в Саппоро

...

Часть 26 - Олимпиада-80. Итоги

Часть 27 - Хоккей с мячом-1981

Часть 28 - Спорт-1981

Часть 29 - Чемпионат мира по футболу - 1982

Часть 30 - Художественная гимнастика-1982

...

Часть 48 - Лёгкая атлетика в России и СССР

Часть 49 - Чемпионат мира по боксу 1989

Часть 50 - Чемпионат мира по футболу-1990

|

|

Луиджи Лонго |

Луиджи Лонго (1900-1980) - во время второй мировой войны один из главных организаторов и руководителей партизанского движения в Италии, Генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии (с 1964 года, после смерти Пальмиро Тольятти). Родился в крестьянской семье. Учился в Туринском технологическом институте, затем служил в армии. Член Итальянской коммунистической партии (ИКП) с момента её создания (1921). С началом гражданской войны в Испании (1936—1939) был одним из организаторов помощи республике, генеральным инспектором Интернациональных бригад (под именем Галло), участвовал во многих боях. После поражения Испанской республики выехал во Францию, где был интернирован, а в 1941 году выдан французскими властями фашистскому правительству Италии. До падения фашизма (1943) находился в тюрьме. Освобожден американцами.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-2":

Часть 1 - Павел Штернберг-учёный и революционер

Часть 2 - Эрнст Тельман - борец за социализм в Германии

...

Часть 41 - Подвойский - революционер и партфункционер

Часть 42 - Хо Ши Мин - вождь коммунистического Вьетнама

Часть 43 - Луиджи Лонго

Часть 44 - Отец семьи Ульяновых

Часть 45 - Иосип Броз Тито

...

Часть 48 - Сухэ-Батор. Из вахмистров в главкомы.

Часть 49 - Революционер Андрей Бубнов. За что боролся, на то и напоролся

Часть 50 - Морис Бишоп - лидер Гренадской революции с печальным исходом

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Цветы Карпат |

На марках:

4к. Маленький первоцвет. Первоцветы, или примулы, – это травянистые растения с розеткой прикорневых листьев. В большом роде первоцвет насчитывается около 500 видов, растущих в умеренных зонах и в альпийском поясе гор. На Украине произрастает девять видов рода, один из них– первоцвет маленький – занесен в «Красную книгу Украины». Зацветает весной. Достигает в высоту не более 7 см. Трудно заметить небольшое растеньице в трещинах скал, где оно ютится. Листья у него небольшие, прикорневые с зубчиками на верхушке. Но вот растение выбросило цветонос–и сразу стало заметным! На верхушке его раскрывается крупный – длиной в полтора – три сантиметра – цветок с продолговатыми вырезанными частями венчика. Очень изящен и красив розовый цветок на скалах, но немногим – даже из ботаников – удалось увидеть его цветение.

6к. Колючник бесстебельный. Напоминает чертополох. В лечебных целях используют корень и надземную часть колючника бесстебельного. Обладает мягким мочегонным, потогонным, спазмолитическим, противовоспалительным, жаропонижающим, ветрогонным действием. В больших дозах – слабительное, рвотное средство. Цветет с середины июля до конца октября.

10к. Парагеум горный.

15к. Княжик альпийский.

32к. Рододендрон Кочи. Назван в честь известного австрийского ботаника XIX в. Т. Кочи. Вечнозеленый низкорослый густоветвистый кустарник высотой 0,5 - 0,8 м. Как и другие виды рододендронов, он очень красив. Особенно нарядным бывает горный пейзаж в июне - июле во время цветения растения.

Серия сообщений "Природа-1":

Часть 1 - Дайте животным жить

Часть 2 - Сихотэ-Алинский метеорит

...

Часть 42 - Птицы- защитники леса на марках 1979 года

Часть 43 - Охраняемые породы деревьев. 1980

Часть 44 - Цветы Карпат

Часть 45 - Редкие певчие птицы России

Часть 46 - Коневодство-1982

...

Часть 48 - Орнитологический конгресс. Редкие птицы СССР - 1982

Часть 49 - Советские альпинисты покоряют Эверест

Часть 50 - Весенние цветы

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Советско-Румынский космический полёт |

Одиннадцатая экспедиция посещения орбитальной научной станции «Салют-6». Девятый международный полёт по программе «Интеркосмос».

Международный советско-румынский экипаж на корабле "Союз-40".пристыковался к орбитальной станции «Салют-6» с находящимися на ней советскими космонавтами В. В. Коваленком и В. П. Савиных 15 мая 1981 г. Румын Думитру Прунариу и Леонид Иванович Попов (СССР) (2-й космический полёт) первое время исследовали особенности адаптации человеческого организма к условиям невесомости, а впоследствии начали помогать космонавтам основной экспедиции в их работе по размещению и установке нового оборудования. Время нахождения международного экипажа на борту станции истекло 22 мая, после чего Попов и Прунариу вернулись на Землю. Коваленок и Савиных покинули орбитальную станцию четырьмя днями позже, после окончания запланированной на 75 суток программы исследований.

Корабль «Союз-40» стал последним из серии «Союзов», эксплуатировавшихся в пилотируемом варианте с 1967 года. Теперь им на смену пришёл трёхместный корабль серии «Союз Т».

Серия сообщений "Освоение космоса-2":

Часть 1 - День космонавтики-1972

Часть 2 - Космос глазами художника Андрея Соколова

...

Часть 41 - День космонавтики - 1981

Часть 42 - Орбитальные станции "Салют"

Часть 43 - Советско-Румынский космический полёт

Часть 44 - "Союз Т-4"-"Салют-6". Ковалёнок, Савиных

Часть 45 - Венера-13, Венера-14

...

Часть 48 - Союз Т-7 - Салют-7 - Союз Т-5

Часть 49 - День космонавтики-1983

Часть 50 - Салют-7, Союз-Т (Березовой, Лебедев)

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Франц Рубо. Всадник |

В 1886 году Франц Рубо получил заказ на написание 19 картин на тему Кавказских войн для Тифлиса. Чтобы выполнить заказ, живописец изучал исторические события, знакомился с местами сражений. На Кавказе художник создал целую галерею колоритных образов горцев.

Этюды и эскизы легли в основу больших полотен, созданных для храма Славы в Тифлисе. Сложность работы заключалась в том, что это был правительственный заказ и творческие возможности художника сковывались определенными требованиями. Для каждой картины Рубо был "обязан предварительно заготовить эскиз и представить его на рассмотрение комиссии и на утверждение Главного начальника кавказского края".

Верный реалистическому идеалу в искусстве, стремясь во всей широте передать героическое прошлое русского народа, Рубо избирает для осуществления своих замыслов такой вид изобразительного искусства, как панорама. Он стал основоположником русской школы батальной панорамы. Этот вид изобразительного искусства привлек мастера тем, что давал возможность создавать монументальные произведения, в яркой форме воскрешающие знаменательные события в истории России.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Врубель. Демон |

В течение многих лет Врубеля влекло к образу Демона: он был для него не однозначной аллегорией, а целым миром сложных переживаний. На холсте, в глине, на обрывках бумаги художник ловил лихорадочное мелькание обликов, чередование гордости, ненависти, мятежности, грусти, отчаяния... Все снова и снова появляется незабываемое лицо: косматая львиная грива, узкий овал, излом бровей, трагический рот,— но каждый раз с иным оттенком выражения. То он бросает исступленный вызов миру, то «похож на вечер ясный», то становится жалок.

В письме к сестре от 22 мая 1890-го года Врубель сообщает: "Вот уже с месяц я пишу Демона, то есть не то чтобы монументального Демона, которого я напишу еще со временем, а «демоническое» — полуобнаженная, крылатая, молодая уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колена, на фоне заката и смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами». Это и есть картина, известная под названием «Демон сидящий» — первая из обширной демонической сюиты, включающей и живопись, и рисунки, и скульптуру.

«Молодая уныло-задумчивая фигура» — слова очень точные. Сидящий демон действительно молод, и его печаль незлобна, им владеет только тоска по живому миру, полному цветения и тепла, от которого он отторгнут. Цветы же, которые его окружают, холодные, каменные цветы: художник подсмотрел их формы и краски в изломах горных пород с их причудливыми вкраплениями и прожилками. Передано то странное состояние души, когда охватывает чувство бесконечного одиночества и кажется, что от всего окружающего ты отгорожен непроницаемой стеклянной стеной.

Окаменевший пейзаж в «Демоне сидящем» — каменные цветы, каменные облака — символизирует это чувство отторгнутости, чуждости: «Природы жаркие объятья навек остыли для меня». Но нет ни вызова, ни ненависти — только глубокая, глубокая печаль.

В течение полувека не находилось художника, который бы хоть сколько-нибудь достойно воплотил могучий и загадочный образ, владевший воображением Лермонтова. Только Врубель нашел ему равновеликое выражение в иллюстрациях, появившихся в 1891 году. С тех пор «Демона» уже никто не пытался иллюстрировать: слишком он сросся в нашем представлении с Демоном Врубеля — другого мы, пожалуй, не приняли бы.

Любой человек, серьезно интересующийся русской культурой и искусством, не может не заметить поразительную духовную и творческую взаимосвязь двух великих русских гениев XIX века - поэта Михаила Лермонтова и художника Михаила Врубеля. Трагические жизненные пути обоих постоянно перекликались в образах их искусства, творческих муках и озарениях. Одной из центральных тем в творчестве обоих художников стала тема Демона - падшего ангела, в гордом одиночестве блуждающего по просторам вселенной.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-3":

Часть 1 - Кончаловский. Мясо, дичь и овощи у окна

Часть 2 - Кончаловский. Автопортрет

...

Часть 43 - Александр Иванов. Девочка-альбанка в дверях

Часть 44 - Николай Ге. Закат на море в Ливорно

Часть 45 - Врубель. Демон

Часть 46 - Живопись Грузии на марках СССР

Часть 47 - Шишкин. Дубы

Часть 48 - Русская живопись на марках 1982 года

Часть 49 - Боровиковский. Портрет Лопухиной

Часть 50 - Кипренский. Портрет Е.В.Давыдова

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Николай Ге. Закат на море в Ливорно |

В академии Ге пробыл семь лет и получил малую золотую медаль. За картину “Волшебница андорская вызывает тень Самуила для царя Саула”, в написании которой Ге использовал многие из приемов Брюллова, он был удостоен большой золотой медали и послан за границу, где оставался с 1857-63 гг. Художник вместе со своей молодой женой отправился за границу не дождавшись выдачи медали и причитающихся ему денег. Он посетил Швейцарию, Мюнхен и Париж. Затем художник прибыл в Италию, где ему пришло понимание принципов творчества Брюллова, которого он считал своим настоящим учителем, стремления мастера к правде в изображении природы и человека.

Большое значение в творчестве Ге имел пейзаж, которым он увлекся в Италии. Природа Италии оказала огромное влияние на творчество художника и свои чувства к ней он отразил в этюдах. В драматизированных пейзажах 1860-х годов , которые были написаны художником во Флоренции: “Закат на море в Ливорно”, “Вид из Сан Теренцо на Леричи ночью”, “Ливорно.

Николай Ге лишь самую малость не дошёл до импрессионизма. В начале 1870-х годов во Франции зародился этот стиль, предтечей которого западные искусствоведы считают своих соотечественников. Но уже в 1850-1860-е годы 19 века в этюдах Николая Ге можно проследить явную технику импрессионизма. Особенно чётко это видно и в этюде «Закат на море в Ливорно». Без сомнения, если бы художник находился в тот момент в соседней Франции и участвовал бы в художественной жизни, то замолчать его имя было бы гораздо сложнее. Но поскольку Николай Ге не входил в круг импрессионистов, то оказался художником, незаметно опередившим своё время.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-3":

Часть 1 - Кончаловский. Мясо, дичь и овощи у окна

Часть 2 - Кончаловский. Автопортрет

...

Часть 42 - Русская живопись на марках 1981 года

Часть 43 - Александр Иванов. Девочка-альбанка в дверях

Часть 44 - Николай Ге. Закат на море в Ливорно

Часть 45 - Врубель. Демон

Часть 46 - Живопись Грузии на марках СССР

...

Часть 48 - Русская живопись на марках 1982 года

Часть 49 - Боровиковский. Портрет Лопухиной

Часть 50 - Кипренский. Портрет Е.В.Давыдова

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Александр Иванов. Девочка-альбанка в дверях |

Александр Иванов и многонациональная колония художников жила в Риме. Обедали в кабачках-остериях, посещали музеи, спорили о собственных картинах, с профессиональным азартом выискивали красивых натурщиков и натурщиц. Отношение к красоте у молодых русских было по-особенному серьезным. Прежде всего красота не забава, а утверждение достоинства человека. На красоту, как на свободу, имеет право любой человек... И судьба послала им встречу с «девушкой из Альбано», о красоте которой ходили легенды.

Ей было тринадцать лет, когда случайно у колодца ее увидел один художник. Она стояла, как ожившая мечта, как чудо, которое снится ночами. Когда ее огромные карие глаза разглядели застывшего в изумлении человека, девочка тотчас же скрылась. Но удалось узнать имя — Виттория Кальдони, дочь бедного винодела. С трудом уговорили родителей разрешить дочке позировать. Но они потребовали, чтобы художники скрывали свое восхищение и не портили ее похвалами.

Язык этого маленького шедевра - реализм в самом высоком, современном значении слова. Так в истории русского был совершён рывок от рутинного академизма к реалистическому видению мира. Это была новация.

Виттория стала знаменитой, ее рисовали и лепили величайшие художники мира. Её портрет послали старику Гёте.

Так случилось, что, приехав в Альбано, Иванов и его друг художник Григорий Лапченко остановились в доме Кальдони. С молодыми неизвестными художниками Виттория, уже двадцатитрехлетняя, чувствовала себя легко. А они смотрели на красавицу так, как учили их в академии: видели в ней Сусанну, жену Пентефрия, богородицу...А потом вдруг оба поняли, что перед ними просто прекрасная девушка. И оба влюбились. Григорий Лапченко объявил Иванову, что Виттория — его суженая. Солнце, Виттория, Италия, свобода слились для него в одно целое. Но счастье было коротким: художник ослеп. «Не следуй примеру Лапченко,— пишет сестра Александру Иванову из Петербурга,— итальянки вскружили голову ему своими прелестями. Бог наказал его, лишив зрения».

Вместе с мужем Виттория Лапченко уезжает на Украину. Граф Воронцов делает слепого художника управляющим одним из имений. Лапченко не теряет работоспособности и человеческого достоинства. Он даже изобрел новый способ вести бухгалтерский учет. Стареющей Виттории он не видит: как солнце, как легенда, сияет для него красотою «девушка из Альбано», звучит ее юный голос...

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-3":

Часть 1 - Кончаловский. Мясо, дичь и овощи у окна

Часть 2 - Кончаловский. Автопортрет

...

Часть 41 - Русская живопись на марках 1980 года

Часть 42 - Русская живопись на марках 1981 года

Часть 43 - Александр Иванов. Девочка-альбанка в дверях

Часть 44 - Николай Ге. Закат на море в Ливорно

Часть 45 - Врубель. Демон

...

Часть 48 - Русская живопись на марках 1982 года

Часть 49 - Боровиковский. Портрет Лопухиной

Часть 50 - Кипренский. Портрет Е.В.Давыдова

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Русская живопись на марках 1981 года |

На марках:

Иванов Александр Андреевич (1806-1858). Девочка-альбанка в дверях. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Ге Николай Николаевич (1831-1894). Закат на море в Ливорно. 1862. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Врубель Михаил Александрович (1856-1910). Демон.1890. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Рубо Франц Алексеевич (1856-1928). Всадник.1886. Музей Панорама "Бородинская битва".

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-3":

Часть 1 - Кончаловский. Мясо, дичь и овощи у окна

Часть 2 - Кончаловский. Автопортрет

...

Часть 40 - Флавицкий. Княжна Тараканова

Часть 41 - Русская живопись на марках 1980 года

Часть 42 - Русская живопись на марках 1981 года

Часть 43 - Александр Иванов. Девочка-альбанка в дверях

Часть 44 - Николай Ге. Закат на море в Ливорно

...

Часть 48 - Русская живопись на марках 1982 года

Часть 49 - Боровиковский. Портрет Лопухиной

Часть 50 - Кипренский. Портрет Е.В.Давыдова

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Изобретатель сварки-россиянин Бенардос |

В 1981 году была выпущена почтовая марка, посвящённая 100-летию изобретения электросварки в России. Вначале возникло подозрение: а не погоня ли это за мнимым или спорным приоритетом русской науки? Ведь сегодня не возможно представить все отрасли науки и техники без электросварки, а имя изобретателя как бы не на слуху, как скажем имя того же А. С. Попова - изобретателя радио, чей приоритет признан только в России. Но факты опровергают это подозрение.

Электрическая дуговая сварка – была изобретена не где-нибудь, а именно в России талантливым инженером Николаем Бенардосом. Бенардос изобрел дуговую сварку металлов угольным (неплавящимся) электродом. Его «аппарат» получил название «Электрогефест».

Николай Николаевич Бенардос (1842-1905) - русский изобретатель, создатель электрической дуговой сварки.

Родился в селе Бенардосовке в Херсонской губернии в семье с богатыми военными традициями. Его дед, грек по происхождению, генерал-майор, один из героев Отечественной войны 1812 года. Отец — участник Крымской войны 1853—1856 годов, полковник.

В 1862 году, по настоянию отца, Николай поступил на медицинский факультет Киевского университета святого Владимира. Во время обучения на врача Бенардос сделал первое своё известное изобретение — зубную пломбу, которую он изготовил из серебра.

В 1866 году Николай оставил медицину и перевёлся в Петровскую земледельческую и лесную академию в Москве. Проучившись в академии около трёх лет, он ушёл оттуда, целиком посвятив себя изобретательской деятельности. Он сделал массу интересных для того времени механических изобретений: плуг с вращающимся отвалом, механическую прачечную. Взялся за осуществление идеи, возникшей у него ещё в 1873 году — постройку колёсного парохода.Сконструировал специальный снаряд для перевозки дров и других тяжестей. На это изобретение ему был выдан патент. Ему принадлежит около 200 оригинальных изобретений в различных областях техники, сельском хозяйстве, транспорте и т. д. Многие его идеи не потеряли своего значения и сейчас. Среди его изобретений: железные бороны и углубители, скороварки и молотильные машины, паровые ножницы и пневматическая поливалка, пароходные колёса с поворотными лопастями и охотничьи лодки, краны, турбины для гидроэлектростанций и пушка для метания канатов на терпящий бедствие корабль, летательные аппараты и станки для обработки металла и дерева, пневматические и вагонные тормоза и ветряной двигатель, десятки модификаций замков, подъёмников, патронов, пуль (в том числе пуля со смещённым центром) и мин.

В последующие годы Николай Николаевич всё больше занимается работами в области электротехники. В середине 1870-х годов Бенардос познакомился с инженером и изобретателем А. И. Бюксенмейстером, основавшим в 1878 году неподалеку от Кинешмы завод по производству аккумуляторов, угольных изделий и электродуговых ламп. Владелец завода снабжал его электрохимическими источниками тока, электроуглями и другими необходимыми материалами. Бенардос получил широкую возможность экспериментировать с электрической дугой, работать в области изыскания конкретных направлений практического использования электричества.

Для того, чтобы получить деньги, необходимые для продолжения научных и инженерных изысканий, Николай Бенардос был вынужден продать значительную часть своей земли и заложить усадьбу. В конце-концов он оставляет имение на управляющего и уезжает в Санкт-Петербург. Там он поступает на работу на завод электротехнического отдела при товариществе «Яблочков-изобретатель и К°». За время работы на заводе Бенардос изобрёл специальный подсвечник для свечи Яблочкова с автоматическим переключением тока, машину для изолировки кабеля, машину для оплётки проводов и т. д.

Весной 1881 года Николай Николаевич Бенардос в качестве сотрудника фирмы «Яблочков-изобретатель и К°» отправился на Международную электрическую выставку, проходившую в Париже. Здесь Бенардос начал работу над улучшением аккумуляторов, предназначавшихся для электрического освещения, в результате которой пришёл к своему основному изобретению, принесшему ему мировую известность — электросварке, названной им «Электрогефест» (в честь мифического бога Гефеста). Это изобретение получило золотую медаль и стало главным экспонатом Парижской международной электротехнической выставки.

Бенардос не смог сразу в 1881 году запатентовать своего «Электрогефеста». Одной из причин стало отсутствие средств. Лишь в 1884 году, когда усадьба «Привольное» была продана за неуплату долгов ссудным банком, Бенардос смог на оставшиеся деньги подать заявку на получение патента на способ дуговой электросварки. Так как у Бенардоса хватило денег только на патентование изобретения в России, патентование за рубежом финансировал купец С. А. Ольшевский, владелец доходных домов в Петербурге и Варшаве, ставший совладельцем патентов.

В 1885 году в Санкт-Петербурге Николай Бенардос совместно с рядом капиталовладельцев основал Товарищество «Электрогефест», имевшее первую в мире показательную мастерскую сварочных работ. Менее чем через два года способ дуговой электросварки получил распространение по всему миру, а имя Бенардоса стало широко известным в научных и технических кругах за границей.

К 1892 году Н. Н. Бенардос разработал электрическую сварку как с угольным, так и с металлическим электродами. Ему принадлежит идея и разработка устройства для сварки металлическим электродом на переменном токе, разработка сварки в струе газа, сварки наклонным электродом. Он первым начал применять различные флюсы и закрытую дугу, а также был основоположником механизации и автоматизации сварочного процесса.

На проходившей в январе 1892 года в Санкт-Петербурге IV Всероссийской электрической выставке, демонстрировалось более 30 различных изобретений Бенардоса, оформленных в отдельную экспозицию. Он был удостоен высшей награды Русского Технического общества — золотой медали.

В конце 1890-х годов сильно ухудшилось состояние здоровья Николая Бенардоса. Продолжительные опыты с губчатым свинцом, необходимым для изготовления аккумуляторов, привели к тяжёлому отравлению организма изобретателя. В 1899 году по рекомендации врачей он переехал в Фастов. Николай Николаевич Бенардос скончался в фастовской богадельне.

Серия сообщений "Учёные, изобретатели, конструкторы-3":

Часть 1 - Учёный, врач-терапевт Кончаловский

Часть 2 - Академик Минц - человек необычной биографии и судьбы

...

Часть 10 - Академик Несмеянов

Часть 11 - Академик Келдыш

Часть 12 - Изобретатель сварки-россиянин Бенардос

Часть 13 - Академик Михаил Лаврентьев

Часть 14 - Изобретение магнитного телеграфа в России

...

Часть 48 - Академик Борис Петровский

Часть 49 - 200 лет использования газа в России. Инженер Пётр Соболевский 2011

Часть 50 - Врач-трансплантолог Шумаков

Серия сообщений "История России-2":

Часть 1 - Подвиг русских моряков при землетрясении в Мессине

Часть 2 - Из истории русской почты

...

Часть 4 - Паровозы России и СССР

Часть 5 - Куликовская битва

Часть 6 - Изобретатель сварки-россиянин Бенардос

Часть 7 - Ледокольный пароход "Малыгин"

Часть 8 - История городского транспорта Москвы

...

Часть 48 - История Российского государства на марках России 2002 года. Александр I

Часть 49 - 100 лет Транссибирской магистрали. 2002

Часть 50 - Старинные экипажи на марках России 2002 года

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю