-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Михаил Булгаков |

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940) - русский писатель, драматург, театральный режиссёр и актёр. Автор повестей и рассказов, множества фельетонов, пьес, инсценировок, киносценариев, оперных либретто.

Родился в Киеве в семье профессора Киевской духовной академии. В 1909 году окончил Первую киевскую гимназию и поступил на медицинский факультет Киевского университета.

В 1913 году женился на Татьяне Лаппа (1892-1982). После начала Первой мировой войны несколько месяцев работал врачом в прифронтовой зоне. Затем он был направлен на работу в село Никольское Смоленской губернии, после чего работал врачом в Вязьме.

В декабре 1917 года М. А. Булгаков впервые приехал в Москву. Он остановился у дяди, известного московского врача-гинеколога Н. М. Покровского, ставшего прототипом профессора Преображенского из повести «Собачье сердце».

Весной 1918 года М. А. Булгаков возвратился в Киев, где начал частную практику как врач-венеролог.

Во время Гражданской войны, в феврале 1919 года, М. Булгаков был мобилизован как военный врач в армию Украинской Народной Республики. Затем, судя по его воспоминаниям, он был мобилизован в белые Вооружённые силы Юга России и был назначен военным врачом 3-го Терского казачьего полка. В том же году успел поработать врачом Красного креста, а затем — снова в белых Вооружённых Силах Юга России. В составе 3-го Терского казачьего полка был на Северном Кавказе. Печатался в газетах (статья «Грядущие перспективы»). Во время отступления Добровольческой армии в начале 1920 года был болен тифом и поэтому вынужденно не покинул страну. После выздоровления, во Владикавказе, появились его первые драматургические опыты, — двоюродному брату он писал 1 февраля 1921 года: «я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать — писать».

В 1923 году Булгаков вступил во Всероссийский Союз писателей. В 1924 году он познакомился с недавно вернувшейся из-за границы Любовью Евгеньевной Белозерской (1898-1987), которая в 1925 году стала его женой.

С октября 1926 года во МХАТе с большим успехом шла пьеса «Дни Турбиных». Её постановка была разрешена только на год, но позже несколько раз продлевалась. Пьеса приглянулась самому И. Сталину, который смотрел её более 14 раз. В своих выступлениях И. Сталин говорил, что «Дни Турбиных» — «антисоветская штука, и Булгаков не наш», и когда пьеса была запрещена Сталин велел вернуть её (в январе 1932 года) и до войны она больше не запрещалась. Однако ни на один театр, кроме МХАТа, это разрешение не распространялось. Сталин отмечал, что впечатление от «Дней Турбиных» в конечном счёте было положительное для коммунистов (письмо В. Биллю-Белоцерковскому, опубликованное самим Сталиным в 1949 году).

Одновременно в советской прессе проходит интенсивная и крайне резкая критика творчества М. А. Булгакова. По его собственным подсчётам, за 10 лет появилось 298 ругательных рецензий и 3 благожелательных. Среди критиков были влиятельные литераторы и чиновники от литературы (Маяковский, Безыменский, Авербах, Шкловский, Керженцев и другие).

В 1929 году Булгаков познакомился с Еленой Сергеевной Шиловской, которая стала его третьей, последней женой в 1932 году.

К 1930 году произведения Булгакова перестали печатать, его пьесы изымались из репертуара театров. Были запрещены к постановке пьесы «Бег», «Зойкина квартира», «Багровый остров», спектакль «Дни Турбиных» снят с репертуара. В 1930 году Булгаков писал брату Николаю в Париж о неблагоприятной для себя литературно-театральной ситуации и тяжёлом материальном положении. Тогда же он написал письмо Правительству СССР, датированное 28 марта 1930 года, с просьбой определить его судьбу — либо дать право эмигрировать, либо предоставить возможность работать во МХАТе. 18 апреля 1930 года Булгакову позвонил И. Сталин, который порекомендовал драматургу обратиться с просьбой зачислить его во МХАТ.

Спектакль «Кабала святош» («Мольер») увидел свет в феврале 1936 года, — после почти пяти лет репетиций. Хотя Е. С. Булгакова отметила, что премьера, 16 февраля, прошла с громадным успехом, после семи представлений постановка была запрещена, а в «Правде» была помещена разгромная статья об этой «фальшивой, реакционной и негодной» пьесе. После статьи в «Правде» Булгаков ушёл из МХАТа и стал работать в Большом театре как либреттист и переводчик. Дружил с Исааком Дунаевским.

В 1939 году М. А. Булгаков работал над либретто «Рашель», а также над пьесой об И. Сталине («Батум»). Пьеса уже готовилась к постановке, а Булгаков с женой и коллегами выехал в Грузию для работы над спектаклем, когда пришла телеграмма об отмене спектакля: Сталин счёл неуместной постановку пьесы о себе.

С этого момента здоровье М. Булгакова стало резко ухудшаться, он стал терять зрение. Булгаков продолжал употреблять морфий, прописанный ему в 1924 году, с целью снятия болевых симптомов. В этот же период писатель начал диктовать жене последний вариант романа «Мастер и Маргарита». Роман впервые был опубликован в журнале «Москва» в 1966 году, то есть спустя двадцать шесть лет после смерти писателя. Роман принес Булгакову мировую известность.

В блоке республики Мозамбик "Писатели ХХ века" Портрет Альбера Камю. Группа писателей, художников и философов в кафе «Флор» в Париже 16 июня 1944, в том числе Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Пьер Реверди и Мишель Лейрис. Марка выпущена в блоке. На поле блока — портреты Михаила Булгакова, Альбера Камю, Эрнеста Хемингуэя, Джорджа Оруэлла и Курта Воннегута.

Серия сообщений "Писатели-3":

Часть 1 - Боровиковский. Портрет Г. Р. Державина

Часть 2 - Финский поэт и русский революционер Ялмари Виртанен

...

Часть 23 - Русский писатель Пётр Ершов и его "Конёк-Горбунок"

Часть 24 - Осип Мандельштам

Часть 25 - Михаил Булгаков

Часть 26 - Марина Цветаева

Часть 27 - Поэт Константин Бальмонт

...

Часть 48 - Этот многогранный Максимилиан Волошин

Часть 49 - Трагические фантасмагории и волшебные сказки Алексея Ремизова

Часть 50 - Русский поэт эпохи романтизма Николай Языков

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Осип Мандельштам |

Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938) - русский поэт, прозаик, эссеист, переводчик и литературный критик, один из крупнейших русских поэтов XX века.

Родился в Варшаве в еврейской семье. Отец был мастером перчаточного дела, состоял в купцах первой гильдии, что давало ему право жить вне черты оседлости, несмотря на еврейское происхождение. Мать была музыкантом. В 1897 году семья Мандельштамов переехала в Петербург. Осип получил образование в Тенишевском училище (с 1900 по 1907 годы), российской кузнице «культурных кадров» начала ХХ века.

В 1908—1910 годы Мандельштам учится в Сорбонне и в Гейдельбергском университете.

К 1911 году семья начала разоряться, и обучение в Европе сделалось невозможным. Для того чтобы обойти квоту на иудеев при поступлении в Петербургский университет, Мандельштам крестился. 10 сентября 1911 года он зачислен на романо-германское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета, где обучается с перерывами до 1917 года. Учился безалаберно, курса так и не кончил.

В 1911 году знакомится с Анной Ахматовой, бывает в гостях у четы Гумилёвых. С ноября 1911 г. регулярно участвует в собраниях Цеха поэтов. В 1912 году знакомится с А. Блоком. В конце того же года входит в группу акмеистов. Дружбу с акмеистами (Анной Ахматовой и Николаем Гумилёвым) считал одной из главных удач своей жизни.

После Октябрьской революции работает в газетах, в Наркомпросе, ездит по стране, публикуется в газетах же, выступает со стихами, обретает успех. В 1919 году в Киеве знакомится с будущей женой, Надеждой Яковлевной Хазиной. В Гражданскую войну скитается с женой по России, Украине, Грузии; бывал арестован. В 1922 году регистрирует брак с Надеждой Яковлевной Хазиной. Знакомство с Борисом Пастернаком.

Поэтический дар Мандельштама достигает расцвета, однако он почти нигде не печатается. Заступничество Б. Пастернака и Н. Бухарина дарит поэту небольшие житейские передышки.

В «Литературной газете», «Правде», «Звезде» выходят разгромные статьи в связи с публикацией мандельштамовского «Путешествия в Армению».

В ноябре 1933 года Осип Мандельштам пишет антисталинскую эпиграмму «Мы живём, под собою не чуя страны…» («Кремлёвский горец»), которую читает полутора десяткам человек. Б. Л. Пастернак этот поступок называл самоубийством. Кто-то из слушателей доносит на Мандельштама.

В ночь с 13 на 14 мая 1934 года Мандельштама арестовывают и отправляют в ссылку в Чердынь (Пермский край). Осипа Мандельштама сопровождает жена, Надежда Яковлевна. В Чердыни О. Э. Мандельштам совершает попытку самоубийства (выбрасывается из окна). Надежда Яковлевна Мандельштам пишет во все советские инстанции и ко всем знакомым. При содействии Николая Бухарина Мандельштаму разрешают самостоятельно выбрать место для поселения. Мандельштамы выбирают Воронеж. Живут в нищете, изредка им помогают деньгами немногие неотступившиеся друзья. Время от времени О. Э. Мандельштам подрабатывает в местной газете, в театре. В гостях у них бывают близкие люди, мать Надежды Яковлевны, артист В. Н. Яхонтов, Анна Ахматова. Воронежский цикл стихотворений Мандельштама (т. н. «Воронежские тетради») считается вершиной его поэтического творчества.

В ссылке Мандельштам создал «Оду» в честь великого вождя. «Чтобы написать такую „Оду", — с болью и горечью говорит Надежда Мандельштам, — надо настроиться, как инструмент, сознательно поддаться общему гипнозу и заворожить себя словами литургии, которая заглушила в наши дни все человеческие голоса».

В мае 1937 года заканчивается срок ссылки и поэт неожиданно получает разрешение выехать из Воронежа. Они с женой возвращаются ненадолго в Москву. В заявлении секретаря Союза писателей СССР В. Ставского 1938 года на имя наркома внутренних дел Н. И. Ежова предлагалось «решить вопрос о Мандельштаме», его стихи названы «похабными и клеветническими».

В начале марта 1938 года супруги Мандельштам переезжают в профсоюзную здравницу Саматиха (Егорьевский район Московской области, ныне отнесено к Шатурскому району). Там же в ночь с 1 на 2 мая 1938 года Осип Эмильевич был арестован вторично и доставлен на железнодорожную станцию Черусти, которая находилась в 25 километрах от Саматихи. После чего был по этапу отправлен в лагерь на Дальний Восток.

Осип Мандельштам скончался 27 декабря 1938 года от тифа в пересыльном лагере Владперпункт (Владивосток). Тело Мандельштама до весны вместе с другими усопшими лежало непогребённым. Затем весь «зимний штабель» был захоронен в братской могиле.

Серия сообщений "Писатели-3":

Часть 1 - Боровиковский. Портрет Г. Р. Державина

Часть 2 - Финский поэт и русский революционер Ялмари Виртанен

...

Часть 22 - Анна Ахматова

Часть 23 - Русский писатель Пётр Ершов и его "Конёк-Горбунок"

Часть 24 - Осип Мандельштам

Часть 25 - Михаил Булгаков

Часть 26 - Марина Цветаева

...

Часть 48 - Этот многогранный Максимилиан Волошин

Часть 49 - Трагические фантасмагории и волшебные сказки Алексея Ремизова

Часть 50 - Русский поэт эпохи романтизма Николай Языков

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Международные филателистические выставки на карточках с оригинальной маркой |

Серия сообщений "Международные праздники, организации, выставки-3":

Часть 1 - 16 сентября - Всемирный день охраны озонового слоя. 1997

Часть 2 - Россия - 39-й член Совета Европы. Саммит Совета Европы. 1997

...

Часть 28 - Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Владивосток. 2012

Часть 29 - 18-я Конференция Международной ассоциации прокуроров. 2013

Часть 30 - Международные филателистические выставки на карточках с оригинальной маркой

Часть 31 - Фестиваль "Дети Арктики"

Часть 32 - ЭКСПО-92

...

Часть 44 - Уменьшение опасности бедствий. 2015

Часть 45 - 20 лет Россия в Совете Европы. 2016

Часть 46 - Петербургский международный экономический форум. 2016

|

|

Петропавловск-Камчатский |

Петропавловск-Камчатский расположен на Дальнем Востоке России, в юго-восточной части полуострова Камчатка, на берегах Авачинской бухты Тихого океана. Вблизи города возвышаются действующие вулканы Корякская и Авачинская сопки. Место дислокации базы Тихоокеанского флота России. Связь с материком осуществляется через международный аэропорт «Елизово». Основан в 1740 году Второй Камчатской экспедицией под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Назван по имени кораблей экспедиции «Святой Пётр» и «Святой Павел». Во время Крымской войны в 1854 году гарнизон Петропавловска отразил нападение англо-французского флота. Является самым восточным городом всего мира с населением больше 100 тыс. человек.

В 1779 году Петропавловскую гавань посетили два английских военных судна «Дискавери» и «Резолюшн» Третьей кругосветной экспедиции Дж. Кука. В гавани в августе был похоронен Ч. Кларк, принявший на себя руководство экспедицией после гибели Дж. Кука.

В 1924 году город переименован в Петропавловск-Камчатский, где определение включено для отличия от названия города Петропавловск в Казахстане.

В черте города расположено несколько горнолыжных баз: «Красная сопка», «Эдельвейс», «Экстрим», «Кирпичики», «Центральная». База «Красная сопка» расположена недалеко от центра города и пользуется наибольшей популярностью среди туристов.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-4":

Часть 1 - Всемирное культурное наследие России. Исторический центр Санкт-Петербурга. 2013

Часть 2 - 150 лет Коломенскому заводу. 2013

...

Часть 5 - Ялта. Краткая история.

Часть 6 - Саратов

Часть 7 - Петропавловск-Камчатский

Часть 8 - Детский курорт Анапа

Часть 9 - Город-заповедник Суздаль

...

Часть 42 - Академия народного хозяйства. 2016

Часть 43 - 100 лет заводу имени В. А. Дегтярёва. 2016

Часть 44 - Маяки Крыма. 2016

|

|

Саратов |

Саратов находится на правом берегу Волгоградского водохранилища, примерно на равном расстоянии от Волгограда (389 км) и Самары (442 км), в 858 км к юго-востоку от Москвы. Основан как сторожевая крепость для охраны южных рубежей Российского государства в 1590 году, в царствование Фёдора Иоанновича. Во второй половине XVIII века — крупный перевалочный пункт и центр торговли рыбой и солью, а с XIX века — один из центров торговли зерном. Губернский город с 1780 года, в начале XX века — крупнейший по численности жителей город на Волге.

Весь XVII век Саратов и окрестности подвергались разорениям от разных воровских шаек, калмыков и кубанских татар, не перестававших нападать на него вплоть до первой половины XVIII века. В 1670 году Степан Разин подверг город трёхдневному грабежу. В 1708 году Саратов был в осаде войск Булавина.

По манифесту Екатерины II 1762 года было прекращено преследование раскольников, им были выделены земли в Заволжье. В дальнейшем это привело к появлению в Саратове значительного числа экономически активных купцов-старообрядцев. В 1763 году иностранцы были приглашены селиться на свободных землях Поволжья и Новороссии. Учреждённая в Саратове в 1766 году «Контора канцелярии опекунства иностранных» стала центром управления немецкими колонистами в Поволжье.

В Саратове Емельян Пугачёв имел свой последний ощутимый успех. 6 августа 1774 г. армия самозванца окружила, а после боя 7 августа взяла город. Но к этому времени отряды Михельсона уже буквально шли по пятам пугачёвцев и 11 августа Саратов перешёл под контроль правительственных войск.

До конца 1920-х годов Саратов был крупнейшим из городов Поволжья (больше Казани, Нижнего Новгорода, Самары и др.) и нередко неофициально именовался «столицей Поволжья».

В годы Великой Отечественной войны в Саратов были эвакуированы ряд заводов и военных училищ. До 1990 года Саратов был закрытым городом (не допускалось его посещение иностранцами), так как в городе работало несколько крупных предприятий оборонной промышленности, в частности, Саратовский авиационный завод, производивший военные и гражданские самолёты. Многие промышленные предприятия Саратова выполняли также заказы для советской космической программы.

Саратов долгое время был «центром притяжения» поволжских немцев, которых в начале XX века насчитывалось около 800 тысяч. В годы Великой Отечественной войны многие из них были выселены в Сибирь и Казахстан; некоторые впоследствии вернулись назад. Начиная с 1980-х годов большинство эмигрировало в Германию, но до сих пор немногочисленные сохранившееся постройки в псевдоготическом стиле напоминают о прошлом Саратова.

В числе объектов культурного наследия Саратова: Саратовская консерватория, Свято-Троицкий кафедральный собор, Саратовский художественный музей, Дом-музей Павла Кузнецова. В Саратове впервые заявили о себе русские живописцы-символисты, когда в 1904 году в городе прошла выставка «Алая роза». Ежегодно в Саратове проводится Собиновский фестиваль. С 2004 года в городе проводится международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания».

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-4":

Часть 1 - Всемирное культурное наследие России. Исторический центр Санкт-Петербурга. 2013

Часть 2 - 150 лет Коломенскому заводу. 2013

...

Часть 4 - Житомирские страдания

Часть 5 - Ялта. Краткая история.

Часть 6 - Саратов

Часть 7 - Петропавловск-Камчатский

Часть 8 - Детский курорт Анапа

...

Часть 42 - Академия народного хозяйства. 2016

Часть 43 - 100 лет заводу имени В. А. Дегтярёва. 2016

Часть 44 - Маяки Крыма. 2016

|

|

Русский писатель Пётр Ершов и его "Конёк-Горбунок" |

Пётр Павлович Ершов (1815-1869) - русский поэт, прозаик, драматург.

Родился в семье чиновника. Когда сыновьям пришла пора учиться, семья Ершовых перебралась в Тобольск , а затем в Петербург, где он с братом поступает в Петербургский университет (учился на философско-юридическом отделении в 1831—1835). С 1836 Ершов возвратился в Тобольск, где работал простым учителем, инспектором и с 1857 директором Тобольской гимназии. Правда, он не терял надежды вернуться в Петербург, но этим мечтам не суждено было сбыться. Житейские заботы, семейные обстоятельства, обязательства перед руководимой им гимназией – все это не позволило заняться только литературным трудом.

Известность принесла Ершову сказка «Конёк-Горбунок», написанная им еще в восемнадцатилетнем возрасте на студенческой скамье. Одним из первых читателей сказки был близкий друг Пушкина, профессор русской словесности, ректор Петербургского университета Павел Александрович Плетнев. Сочинение восемнадцатилетнего автора так понравилось ему, что на одном из занятий он вместо лекции читал своим студентам первую часть «Конька-Горбунка». Сказка была впервые напечатана отрывком в 3-м томе «Библиотеки для Чтения» (1834). Затем она вышла отдельной книжкой и еще при жизни Ершова выдержала семь переизданий. Она даже попала в сборник русских народных сказок, составленный Афанасьевым и Садовниковым, — что явилось высшей честью для автора.

Первые четыре стиха сказки набросал Пушкин, читавший ее еще в рукописях. Однажды в разговоре c Ершовым он произнес: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». Великому поэту понравилась легкость стиха, с которым — говорил он — Ершов «обращается как с своим крепостным мужиком». Сам Ершов о причине успеха своей сказки говорил так: «Мне удалось попасть в народную жилу. Зазвенела родная, и русское сердце отозвалось». Белинский же видел в сказке подделку, написанную, правда, «очень недурными стихами», но в которой «есть русские слова, а нет русского духа».

В планах Ершова было создание большой поэмы «Иван-царевич», сборника русских песен, но не было ни средств, ни времени, ни нужных материалов. К этому времени погиб Пушкин и оказалось, что помочь талантливому тобольскому поэту некому. Задуманную поэму «Иван-царевич» он хотел написать в десяти томах, по сто песен в каждом. К сожалению, замысел этот не был осуществлен и от него до нас дошли только первые несколько строчек. Ершов также автор лирических стихов, пьесы «Суворов и станционный смотритель» (1835), рассказов.

Он умер в 54 года, в кругу семьи, в бедности и почти что в полной безвестности, в последние годы став очень набожным человеком.

«Конёк-Горбунок» прочно вошёл в российскую жизнь. В 1864 по сказке на сцене Мариинского театра был поставлен балет «Конек-Горбунок». В 1941 на киностудии им. М. Горького был снят художественный фильм. В 1947 на киностудии Союзмультфильм был снят (восстановлен в 1975 с добавлением некоторых эпизодов) мультипликационный фильм. В 1960 Большой театр осуществил постановку новой версии балета.

Серия сообщений "Писатели-3":

Часть 1 - Боровиковский. Портрет Г. Р. Державина

Часть 2 - Финский поэт и русский революционер Ялмари Виртанен

...

Часть 21 - Поэт, писатель Сергей Михалков

Часть 22 - Анна Ахматова

Часть 23 - Русский писатель Пётр Ершов и его "Конёк-Горбунок"

Часть 24 - Осип Мандельштам

Часть 25 - Михаил Булгаков

...

Часть 48 - Этот многогранный Максимилиан Волошин

Часть 49 - Трагические фантасмагории и волшебные сказки Алексея Ремизова

Часть 50 - Русский поэт эпохи романтизма Николай Языков

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Композитор Направник |

Эдуард Францевич Направник (1839-1916) - чешский и российский композитор, дирижёр. В течение почти пятидесяти лет он занимал пост главного дирижёра Мариинского театра, под его управлением состоялись премьеры практически всех создававшихся в то время русских опер.

В 1850 году он поступил в реальное училище в Праге, однако из-за смерти отца в 1854 году ему пришлось начать зарабатывать на жизнь, играя на органе в церкви.

В 1861 году, получив предложение от известного русского мецената князя Юсупова занять место капельмейстера его домашнего оркестра, Направник отправился в Россию, которая с этого времени стала его второй родиной. В 1863 году он был приглашён помощником капельмейстера и органистом Мариинского театра, в 1867 получил место второго капельмейстера, в 1869 — первого (главного дирижёра) и занимал этот пост до самой смерти.

Он также активно занимался композиторской деятельностью, одной из самых известных его работ стала опера «Дубровский», поставленная в 1896 году.

Введя строгую творческую дисциплину, Направник стал для музыкантов наставником, репетитором, педагогом, требуя ревностного служения искусству. И, надо сказать, оркестр любил его, невзирая на строгость, так как Направник проявлял отеческую заботу к своим подчиненным. В самом деле - нет пророка в своем отечестве! Пришлось явиться иностранцу, чтобы начать перестройку оперного дела в России. Давалось это очень нелегко.

Направник был удивительно простым в общении человеком. Одной из парадоксальных черт его характера была застенчивость и боязнь толпы. Направник ужасно стеснялся людей и в одиночку, и в массе. А ведь это был человек, который в течение 50-ти лет управлял коллективом артистов в 200-300 человек перед еще более многолюдным зрительным залом. Направник и в театре боялся толпы и всяких по его адресу демонстраций. В экстренных случаях друзья-артисты силой выводили его на сцену на несмолкаемые аплодисменты; обычно же, кончив спектакль, Направник немедленно одевался и спешил уйти, несмотря на вызовы публики.

П.И. Чайковский считал для себя честью быть другом Направника и очень ценил его вмешательство в свои произведения, иногда довольно значительное, заставляющее много переделывать. С трудом рождавшуюся оперу "Орлеанская дева" он посвятил Эдуарду Францевичу. Их дружба продолжалась до самой кончины великого композитора. Направник очень тяжело воспринял уход из жизни своего близкого друга и музыкального соратника. И попрощался с ним он по-музыкантски: в концерте, посвященном памяти великого композитора, дирижер гениально исполнил Шестую симфонию Чайковского, заложив основы традиций ее интерпретации.

Направник скончался в Петрограде от заражения крови, после четырех операций. Похоронили композитора и дирижера на Новодевичьем кладбище рядом с могилой другого замечательного музыканта, А. Рубинштейна. После Февральской революции 1917 года семья Направника покинула Россию, эмигрировав в спокойную Бельгию. В России осталась только одна из дочерей дирижера. Она заботилась о большом архиве отца и периодически отправляла документы своей семье в Бельгию.

Серия сообщений "Музыка-1":

Часть 1 - Чайковский

Часть 2 - Композитор Римский-Корсаков

...

Часть 43 - Композитор Шапорин

Часть 44 - Жорж Бизе

Часть 45 - Композитор Направник

Часть 46 - Композитор Александр Серов

Часть 47 - Сергей Рахманинов

Часть 48 - Композитор Исаак Дунаевский

Часть 49 - Композитор Дмитрий Бортнянский

Часть 50 - Композитор Кабалевский

|

|

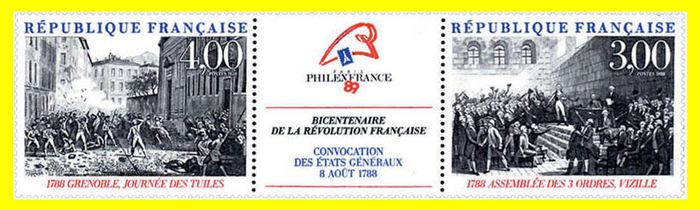

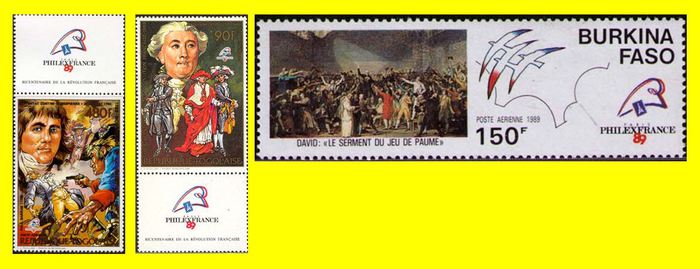

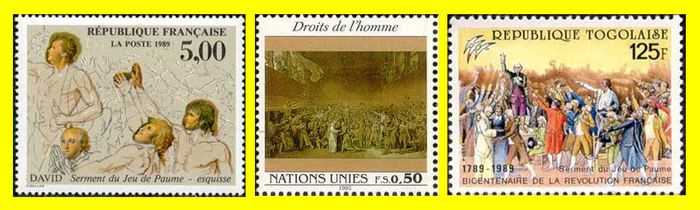

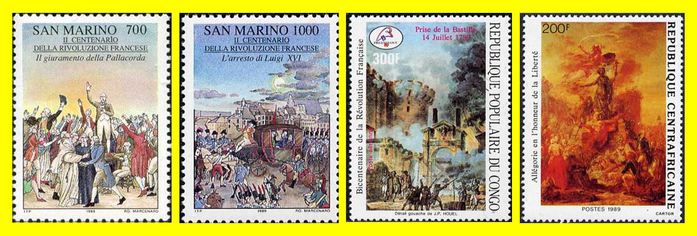

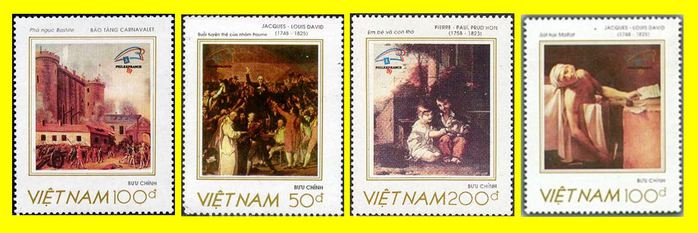

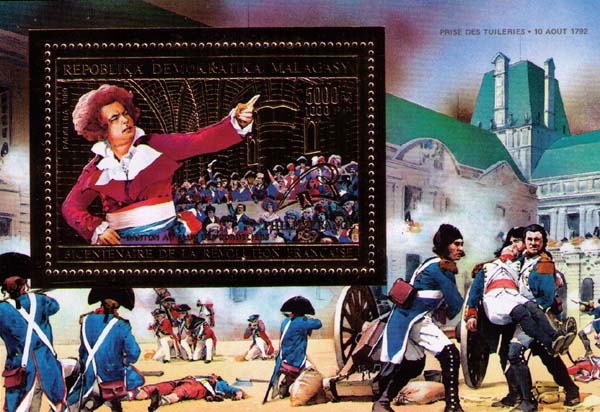

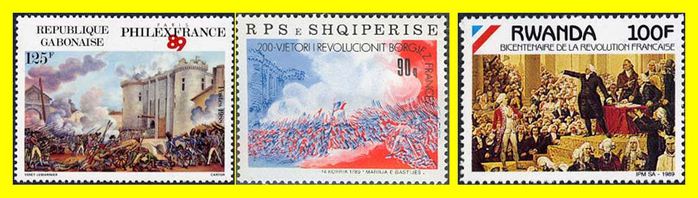

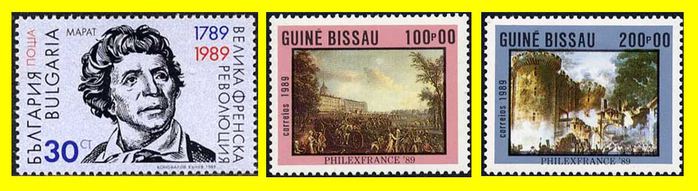

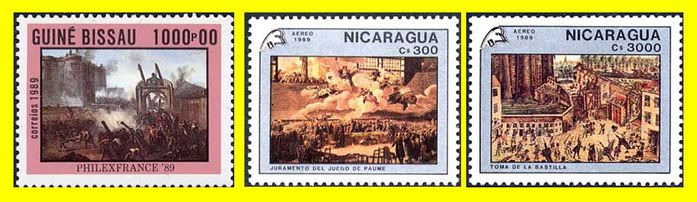

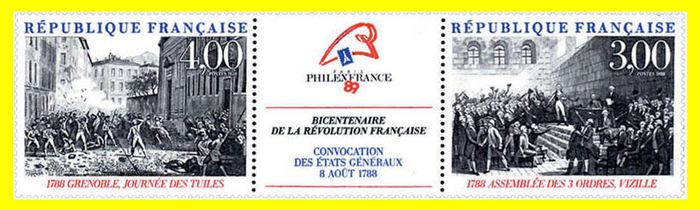

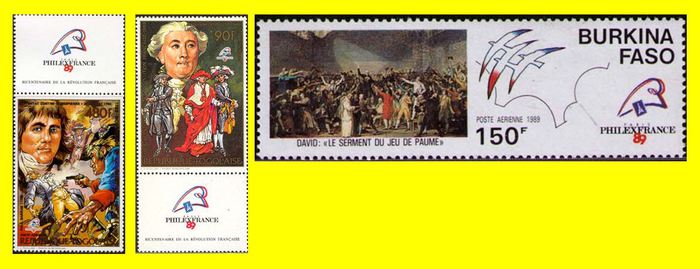

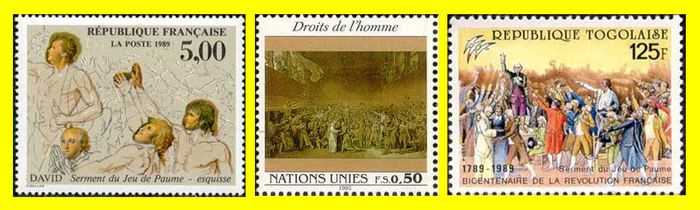

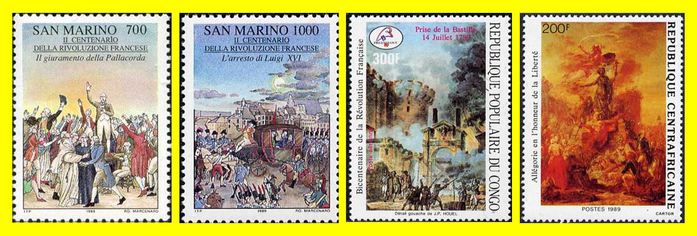

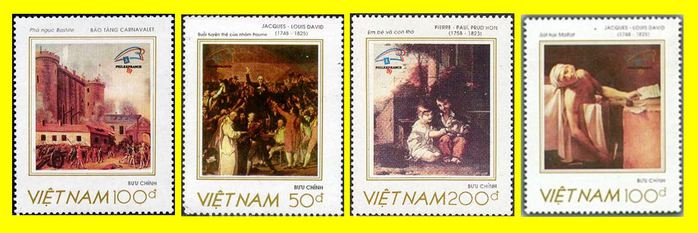

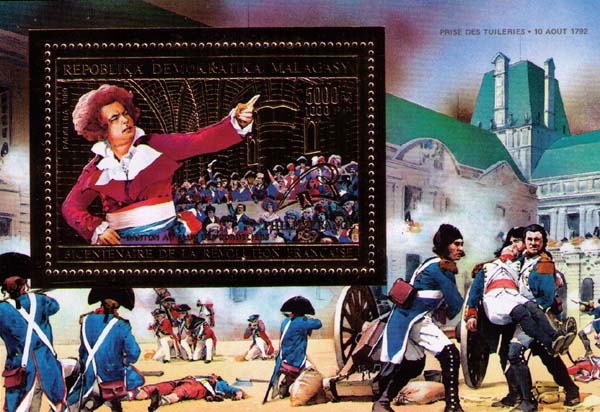

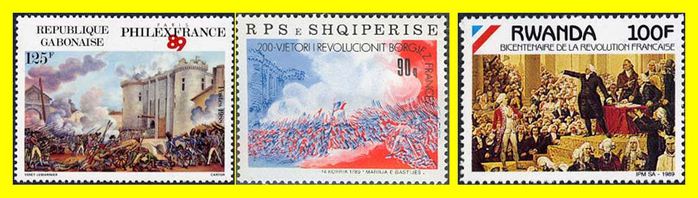

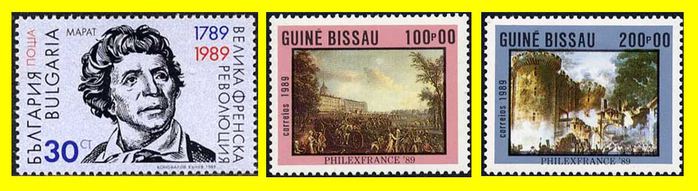

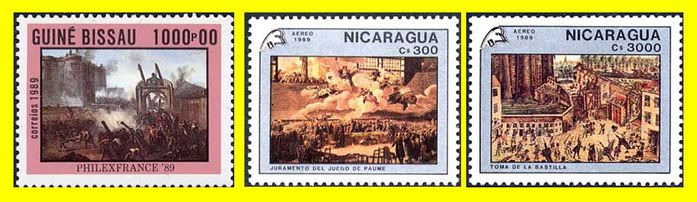

Великая французская революция на марках разных стран |

Великая французская революция произошла в конце XVIII века. В результате революции был уничтожен Старый порядок, и Франция из монархии стала республикой де-юре свободных и равных граждан. Девиз — «Свобода, равенство, братство». Началом революции стало взятие Бастилии 14 июля 1789 года, а её окончанием историки считают 9 ноября 1799 года (переворот 18 брюмера).

Утром 14 июля в Доме Инвалидов было захвачено 12 пушек, 32 тысячи ружей и порох к ним. Несметные толпы народа, вооружённые отчасти ружьями, а также пиками, молотами, топорами и дубинами, наводнили улицы, прилежащие к Бастилии — военной крепости и главной политической тюрьме Парижа. Офицеры стоявших в Париже полков уже не рассчитывали на своих солдат. Сообщение с Версалем было прервано. Примерно в час пополудни пушки крепости стали стрелять по народу. Однако народ продолжал осаду, и захваченные утром пушки были приготовлены для обстрела крепости. Гарнизон понял, что сопротивление бессмысленно, и около пяти часов сдался.

20 июня 1791 года король попытался сбежать из страны, но был узнан на границе в Варенне почтовым служащим, возвращён в Париж, где фактически оказался под стражей в собственном дворце .

3 сентября 1791 года Национальное собрание провозгласило третью в истории Европы (после Конституции Речи Посполитой 3 мая, и Конституции Сан-Марино) и четвертую в мире (Конституция США 1787 года) конституцию.

В конце августа 1792 года прусская армия предприняла наступление на Париж.

21 сентября 1792 года в Париже открыл свои заседания Национальный конвент, в тот же день упразднивший монархию и провозгласивший Францию республикой. Конвент разделился на три фракции: левые — монтаньяры, лидерами которых были Дантон, Робеспьер и Марат, правые — жирондисты, руководимые Бриссо, и аморфные центристы. Монархистов в Конвенте уже не было.

21 января 1793 года Людовик был казнён «за измену родине и узурпацию власти».

10 июня 1793 года силами Национальной гвардии была установлена якобинская диктатура. 13 июля юная республиканка Шарлотта Корде заколола кинжалом Марата; в ответ на это убийство якобинцы усилили революционный террор.

После ликвидации жирондистов на первый план вышли противоречия Робеспьера с Дантоном, представлявшим умеренное крыло якобинцев, и с Эбером, настаивавшем на необходимости радикальных реформ. Весной 1794 года сначала Эбер и его последователи, а потом Дантон и Демулен были арестованы, преданы революционному суду и казнены. После этих казней Робеспьер уже не имел соперников.

27 июля 1794 года был совершён термидорианский переворот, поддержанный Национальной гвардией. Робеспьер и около сотни его сторонников, включая Кутона и Сен-Жюста, были арестованы и гильотинированы.

Утром 14 июля в Доме Инвалидов было захвачено 12 пушек, 32 тысячи ружей и порох к ним. Несметные толпы народа, вооружённые отчасти ружьями, а также пиками, молотами, топорами и дубинами, наводнили улицы, прилежащие к Бастилии — военной крепости и главной политической тюрьме Парижа. Офицеры стоявших в Париже полков уже не рассчитывали на своих солдат. Сообщение с Версалем было прервано. Примерно в час пополудни пушки крепости стали стрелять по народу. Однако народ продолжал осаду, и захваченные утром пушки были приготовлены для обстрела крепости. Гарнизон понял, что сопротивление бессмысленно, и около пяти часов сдался.

20 июня 1791 года король попытался сбежать из страны, но был узнан на границе в Варенне почтовым служащим, возвращён в Париж, где фактически оказался под стражей в собственном дворце .

3 сентября 1791 года Национальное собрание провозгласило третью в истории Европы (после Конституции Речи Посполитой 3 мая, и Конституции Сан-Марино) и четвертую в мире (Конституция США 1787 года) конституцию.

В конце августа 1792 года прусская армия предприняла наступление на Париж.

21 сентября 1792 года в Париже открыл свои заседания Национальный конвент, в тот же день упразднивший монархию и провозгласивший Францию республикой. Конвент разделился на три фракции: левые — монтаньяры, лидерами которых были Дантон, Робеспьер и Марат, правые — жирондисты, руководимые Бриссо, и аморфные центристы. Монархистов в Конвенте уже не было.

21 января 1793 года Людовик был казнён «за измену родине и узурпацию власти».

10 июня 1793 года силами Национальной гвардии была установлена якобинская диктатура. 13 июля юная республиканка Шарлотта Корде заколола кинжалом Марата; в ответ на это убийство якобинцы усилили революционный террор.

После ликвидации жирондистов на первый план вышли противоречия Робеспьера с Дантоном, представлявшим умеренное крыло якобинцев, и с Эбером, настаивавшем на необходимости радикальных реформ. Весной 1794 года сначала Эбер и его последователи, а потом Дантон и Демулен были арестованы, преданы революционному суду и казнены. После этих казней Робеспьер уже не имел соперников.

27 июля 1794 года был совершён термидорианский переворот, поддержанный Национальной гвардией. Робеспьер и около сотни его сторонников, включая Кутона и Сен-Жюста, были арестованы и гильотинированы.

Серия сообщений "Революция, Гражданская война":

Часть 1 - 1-я Конная армия и её командиры

Часть 2 - Штурм Зимнего дворца

...

Часть 38 - Герой Гражданской войны Александр Пархоменко

Часть 39 - Великая французская революция (1789-1794) - предтеча Великой Октябрьской социалистической революции

Часть 40 - Великая французская революция на марках разных стран

|

|

Процитировано 4 раз

Понравилось: 6 пользователям

Художник Натан Исаевич Альтман (1889-1970) |

Натан Исаевич Альтман (1889-1970) — советский живописец, художник-авангардист (кубист), скульптор и театральный художник.

Родился в Виннице, в семье еврейского торговца. Рано лишился отца. С 1902 по 1907 г. учился изобразительному искусству в Одесском художественном училище, затем продолжил учёбу в парижской частной студии (1910—1911). В этот период испытал влияние модернизма, в частности кубизма.

После революции 1917 г. участвовал в оформлении революционных празднеств в Петрограде (1918) и Москве (1921—1928). Проявил себя и как «придворный художник», изваяв с натуры реалистический скульптурный портрет В. И. Ленина, а также создав серию карандашных зарисовок Ленина. Наиболее известен его живописный портрет А. А. Ахматовой.

Весной 1928 Альтман выехал с Московским государственным еврейским театром на гастроли в Европу, после окончания которых остался в Париже до 1935 года. Вернувшись в СССР, попал в обстановку сталинского террора и в этот период отошёл от станковой живописи, занявшись дизайном (эскизы почтовых марок) и книжной графикой, создав, в частности, иллюстрации к «Петербургским повестям» Н. В. Гоголя). Значительное место в творчестве Альтмана занимал театр.

Альтману удался самый поэтический портрет молодой Ахматовой. Он встретился с Ахматовой случайно — в артистическом подвале «Бродячая собака» в 1913 году, где собирались самые модные поэты, композиторы, художники, и жизнь богемы била ключом. Анна тогда была никому не известной 20-летней «девушкой из России», приехавшей в гости к 27-летнему Модильяни. Он был поражен ее обликом, который еще не определился в парижские времена: знаменитой челкой, неизменной шалью, воспетой Блоком и Мандельштамом, и вообще великолепным уменьем нести бремя своей внезапной славы, уже придававшим этой молодой женщине, его ровеснице, нечто царственное. Он сразу же попросил Ахматову позировать ему, она согласилась, и вскоре начались долгие сеансы в мастерской-мансарде на Васильевском острове.

Натан был «ярый авангардист», и когда он предложил Анне написать ее портрет, Модильяни от души расхохотался – мол, ты же увлекаешься кубизмом – как ты справишься с такой фигурой?

Когда писался этот портрет, Ахматова жила в Петербурге одна, «покинув рощи родины священной и дом, где Муза Плача изнывала», иными словами — Царское Село и дом Гумилева. Наступил ее окончательный разрыв с Гумилевым, и начиналась как бы другая жизнь, и она испытывала чувство нового рождения, и, наверное, еще сама не представляла, какой она будет,— так, по крайней мере, заставляет думать этот мотив узнавания себя как бы заново, звучащий в стихах об альтмановском портрете:

Как в зеркало глядела я тревожно

На серый холст, и с каждою неделей

Все горше и страннее было сходство

Моё с моим изображеньем новым...

Портрет Анны Ахматовой. 1914.

Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Родился в Виннице, в семье еврейского торговца. Рано лишился отца. С 1902 по 1907 г. учился изобразительному искусству в Одесском художественном училище, затем продолжил учёбу в парижской частной студии (1910—1911). В этот период испытал влияние модернизма, в частности кубизма.

После революции 1917 г. участвовал в оформлении революционных празднеств в Петрограде (1918) и Москве (1921—1928). Проявил себя и как «придворный художник», изваяв с натуры реалистический скульптурный портрет В. И. Ленина, а также создав серию карандашных зарисовок Ленина. Наиболее известен его живописный портрет А. А. Ахматовой.

Весной 1928 Альтман выехал с Московским государственным еврейским театром на гастроли в Европу, после окончания которых остался в Париже до 1935 года. Вернувшись в СССР, попал в обстановку сталинского террора и в этот период отошёл от станковой живописи, занявшись дизайном (эскизы почтовых марок) и книжной графикой, создав, в частности, иллюстрации к «Петербургским повестям» Н. В. Гоголя). Значительное место в творчестве Альтмана занимал театр.

Альтману удался самый поэтический портрет молодой Ахматовой. Он встретился с Ахматовой случайно — в артистическом подвале «Бродячая собака» в 1913 году, где собирались самые модные поэты, композиторы, художники, и жизнь богемы била ключом. Анна тогда была никому не известной 20-летней «девушкой из России», приехавшей в гости к 27-летнему Модильяни. Он был поражен ее обликом, который еще не определился в парижские времена: знаменитой челкой, неизменной шалью, воспетой Блоком и Мандельштамом, и вообще великолепным уменьем нести бремя своей внезапной славы, уже придававшим этой молодой женщине, его ровеснице, нечто царственное. Он сразу же попросил Ахматову позировать ему, она согласилась, и вскоре начались долгие сеансы в мастерской-мансарде на Васильевском острове.

Натан был «ярый авангардист», и когда он предложил Анне написать ее портрет, Модильяни от души расхохотался – мол, ты же увлекаешься кубизмом – как ты справишься с такой фигурой?

Когда писался этот портрет, Ахматова жила в Петербурге одна, «покинув рощи родины священной и дом, где Муза Плача изнывала», иными словами — Царское Село и дом Гумилева. Наступил ее окончательный разрыв с Гумилевым, и начиналась как бы другая жизнь, и она испытывала чувство нового рождения, и, наверное, еще сама не представляла, какой она будет,— так, по крайней мере, заставляет думать этот мотив узнавания себя как бы заново, звучащий в стихах об альтмановском портрете:

Как в зеркало глядела я тревожно

На серый холст, и с каждою неделей

Все горше и страннее было сходство

Моё с моим изображеньем новым...

Портрет Анны Ахматовой. 1914.

Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Серия сообщений "5-Русские и советские художники 19-20 в.в.":

Часть 1 - СОКОЛОВ Михаил Георгиевич (1875-1953)

Часть 2 - САРЬЯН Мартирос Сергеевич (1880- 1972)

...

Часть 47 - РЕРИХ Святослав Николаевич (1904-1993)

Часть 48 - Мясоедов Иван Григорьевич (1881-1953)

Часть 49 - Художник Натан Исаевич Альтман (1889-1970)

Часть 50 - Русский художник Казимир Малевич (1878-1935)

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Анна Ахматова |

Анна Андреевна Ахматова (1889-1966) - поэтесса, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века.

Её судьба была трагична. Репрессиям были подвергнуты трое близких ей людей: её первый муж, Николай Гумилёв, был расстрелян в 1921 году; третий муж, Николай Пунин, был трижды арестован и погиб в лагере в 1953 году; единственный сын, Лев Гумилёв, провёл в заключении в 1930—1940-х и в 1940—1950-х годах более 10 лет. Горе вдовы и матери «врагов народа» было отражено в одном из наиболее значительных произведений Ахматовой — поэме «Реквием».

Признанная классиком отечественной поэзии ещё в 1920-е годы, Ахматова подвергалась замалчиванию, цензуре и травле (включая постановление ЦК ВКП(б) 1946 года, не отменённое при её жизни), многие её произведения не были опубликованы не только при жизни автора, но и в течение более чем двух десятилетий после её смерти. В то же время её имя ещё при жизни окружала слава среди почитателей поэзии как в СССР, так и в эмиграции.

Родилась в одесском предместье в семье потомственного дворянина, инженера-механика флота в отставке А. А. Горенко (1848—1915). Своим предком по материнской линии Ахматова считала ордынского хана Ахмата, от имени которого впоследствии и образовала свой псевдоним.

Автобиографическая поэма «Реквием» (1935-40; впервые опубликована в Мюнхене в 1963, в СССР — в 1987) — одно из первых поэтических произведений, посвящённых жертвам репрессий 1930-х годов.

Кроме поэтических произведений перу Ахматовой принадлежат замечательные статьи о творчестве А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, воспоминания о современниках. Анна Андреевна дала отрицательную оценку роману Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго».

Начиная с 1922 года, книги Анны Ахматовой подвергались цензурной правке. До 1964 года была «невыездной».

В 2012 году Республика Гвинея выпустила блок из трёх марок, посвящённый композитору Алле Павловой. На второй марке два портрета Анны Ахматовой - Козьмы Петрова-Водкина (1922, Санкт-Петербург, Государственный Русский музей) и Наума Альтмана (1914, Санкт-Петербург, Государственный Русский музей).

Алла Павлова (1952) – российский композитор украинского происхождения, приобрела широкую известность благодаря своим симфоническим работам. Алла Павлова в настоящее время проживает в Бруклине, Нью-Йорке. В годы учёбы в Государственном музыкальном училище им. Гнесиных Алла Павлова знакомится с творчеством Анны Ахматовой, которое впоследствии оказало огромное влияние на многие её произведения.

Серия сообщений "Писатели-3":

Часть 1 - Боровиковский. Портрет Г. Р. Державина

Часть 2 - Финский поэт и русский революционер Ялмари Виртанен

...

Часть 20 - Расул Гамзатов

Часть 21 - Поэт, писатель Сергей Михалков

Часть 22 - Анна Ахматова

Часть 23 - Русский писатель Пётр Ершов и его "Конёк-Горбунок"

Часть 24 - Осип Мандельштам

...

Часть 48 - Этот многогранный Максимилиан Волошин

Часть 49 - Трагические фантасмагории и волшебные сказки Алексея Ремизова

Часть 50 - Русский поэт эпохи романтизма Николай Языков

|

|

Герои труда |

Звание Героя Социалистического Труда учреждено 27 декабря 1938 года. Ранее существовало звание Герой Труда. Позднее, 22 мая 1940 года, был установлен особый знак отличия для Героев Соцтруда — золотая медаль «Серп и Молот». Согласно Положению, Герою Социалистического Труда вручались орден Ленина и грамота Президиума Верховного Совета СССР.

Первое награждение состоялось через год после учреждения награды: 20 декабря 1939 года звание Героя Социалистического Труда присвоено И. В. Сталину в честь его шестидесятилетия и «за исключительные заслуги в деле организации Большевистской партии, создания Советского государства, построения социалистического общества в СССР и укрепления дружбы между народами Советского Союза». В 1945 году Сталин был также удостоен звания Героя Советского Союза, однако не считал себя достойным этой награды и никогда не надевал медаль «Золотая Звезда», в то же время медаль «Серп и Молот» он носил постоянно.

Первоначально не предусматривалось награждение Героя Социалистического Труда за новый трудовой подвиг второй золотой медалью. В Указе Президиума ВС СССР от 3 марта 1949 года впервые была установлена возможность награждения Героев Социалистического Труда — передовиков сельского хозяйства второй золотой медалью «Серп и Молот». Данный Указ предусматривал, что в честь заслуг дважды Героев сооружались бронзовые бюсты на их родине. Однако вторыми золотыми медалями отмечались и Герои Социалистического Труда, работавшие в других областях народного хозяйства.

Позднее Президиум Верховного Совета СССР Указом от 6 сентября 1967 года установил ряд льгот Героям Социалистического Труда, Героям Советского Союза и кавалерам всех трёх степеней ордена Славы. Перечень льгот был расширен к 30-летию Победы Указом от 30 апреля 1975 года и действует поныне, подтверждённый законодательством Российской Федерации, хотя звание Героя Соцтруда упразднено.

Всего звания Героя Социалистического Труда удостоены 20 605 человек, в том числе 205 раз — дважды и 16 раз — трижды.

Звание Героя Труда Российской Федерации учреждено президентом России В. В. Путиным 29 марта 2013 года. Некоторые общественные деятели отреагировали отрицательно на введение данного звания.

Серия сообщений "СССР-5":

Часть 1 - Крупнейший в Евразии оптический телескоп

Часть 2 - Юный посол доброй воли Саманта Смит

...

Часть 34 - Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка 1923 года

Часть 35 - Артек

Часть 36 - Герои труда

Часть 37 - Бои на Халхин-Голе

Часть 38 - Дивизия им. Дзержинского. 2015

|

|

Скульптор Опекушин |

Александр Михайлович Опекушин (1838-1923) - русский скульптор.

Родился в семье крепостного крестьянина, который, регулярно бывая в Санкт-Петербурге, отдал двенадцатилетнего сына, с согласия помещицы, на три года в Рисовальную школу Императорского общества поощрения художников. Для дальнейшей учёбы в Императорской академии художеств Александру Опекушину пришлось откупаться — за 500 рублей 20 марта 1859 года он получил вольную. Заметивший его талант скульптор М. О. Микешин приглашает никому не известного молодого ваятеля принять участие в сооружении грандиозного памятника «Тысячелетие России» в Новгороде. По количеству изображенных фигур памятник является самым крупным скульптурным произведением русского монументального искусства. Опекушину было доверено выполнение лишь одной фигуры – Петра I, стоящего со скрещенными руками. И надо признать, что фигура Петра, выполненная Опекушиным, оказалась одной из самых удачных.

Продолжая сотрудничество с Микешиным, Опекушин выполнил семь колоссальных фигур для петербургского монумента императрице Екатерине II.

Опекушин выполнил памятник Александру II у южной стены Кремля (бронза, открыт в 1898, не сохранился) и Александру III возле Храма Христа Спасителя (бронза, 1912, не сохранился). Самым крупным по размерам монументом в дореволюционной России: общая высота вместе с постаментом составляла почти 16 м, стал памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровске (открыт в 1891, уничтожен в 1925). В г. Сумы Харьковской губернии был установлен опекушинский памятник русскому промышленнику и благотворителю И. Г. Харитоненко (открыт в мае 1895, уничтожен в 1920-х). Мраморная статуя императрицы Екатерины II, выполненная Опекушиным по заказу московского городского головы Н. А. Алексеева, была установлена в 1896 году в здании московской городской думы.

Кроме того, из работ Опекушина наиболее известны также: памятники адмиралу Грейгу (открыт 21 мая 1873, уничтожен после 1917) в Николаеве, моделированный по проекту М. О. Микешина, памятник А. С. Пушкину в Москве (бронза, гранит, открыт в 1880), сочетающий приподнятость образа с его исторической конкретностью и достоверностью. Опекушин создал также памятники А. С. Пушкину в Петербурге (открыт в 1884) и в Кишинёве (открыт 26 мая 1885), К. М. Бэру в Тарту (открыт в 1886), М. Ю. Лермонтову в Пятигорске (открыт в 1889), Александру II в Ченстохове (открыт в 1899), Александру II в Рыбинске (открыт в 1914) — все бронза, гранит. В 1913 году в Остафьево была установлена статуя Пушкина, также выполненная Опекушиным.

1875 год. Оглушительный успех молодого ваятеля в конкурсе на сооружение памятника А.С.Пушкину в Москве – первого в России памятника великому русскому поэту – вызвал бурю злословия среди тогдашних знаменитостей. Особенно возмущался побежденный Опекушиным в конкурсном состязании прославленный Марк Антокольский. Не понравилась опекушинская модель и Павлу Третьякову. "Это не фигура поэта, но приличный статский человек – вот и все", – писал Иван Крамской Третьякову. Последствия не замедлили сказаться: руководство Академии художеств в резкой форме потребовало от скульптура-победителя немедленно освободить мастерскую.

Многократно воспетый в литературных произведениях, запечатленный на репродукциях, почтовых открытках, календарях и др. опекушинский бронзовый Пушкин стал неотъемлемым символом Москвы.

С 1875 по 1918 год семья Опекушина проживала в Санкт-Петербурге. Осенью 1919 года при содействии А. В. Луначарского, больной и нищий, А. М. Опекушин вместе с дочерьми за государственный счёт был отправлен в Ярославскую губернию к двоюродной сестре. Затем, в Рыбницах, священником о. Иоанном им был предоставлен дом в бесплатное пользование. Академический паёк, выделенный Наркомпросом, начал поступать только в 1922 году; помогали местные жители. В начале 1923 года А. М. Опекушин простудился и заболел воспалением лёгких и 4 марта скончался. Похоронен был на кладбище возле Спасской церкви села Рыбницы, где был когда-то крещён; только в 1972 году здесь появилась скромная надгробная плита, а в 2012 году — надгробие из чёрного полированного гранита с надписью: «Великому скульптору от благодарных потомков». Ему суждено было родиться в простой крестьянской избе и умереть в ней. В последний путь великого скульптора провожали лишь близкие родственники. "Совершенно забыты всеми!!!", – с горечью восклицала в письме одна из дочерей Опекушина.

Ему суждено было родиться в простой крестьянской избе и умереть в ней. В последний путь великого скульптора провожали лишь близкие родственники. "Совершенно забыты всеми!!!", – с горечью восклицала в письме одна из дочерей Опекушина.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-3":

Часть 1 - Декоративно-прикладное искусство России. Каслинское литье. 2012

Часть 2 - 1150 лет миссии Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в славянские страны. 2013

...

Часть 5 - Современное искусство России на марках 2013 года

Часть 6 - Академия русского балета им. А. Я. Вагановой

Часть 7 - Скульптор Опекушин

Часть 8 - Скульптор Марк Антокольский

Часть 9 - Русский скульптор Витали

...

Часть 26 - Народная кухня на марке 2016 года

Часть 27 - 1000 лет присутствия русских на Святой горе Афон. 2016

Часть 28 - Единый государственный экзамен (ЕГЭ). 2016

|

|

Архитектор Казаков |

Матвей Фёдорович Казаков (1738-1812) — русский архитектор, который в годы правления Екатерины II перестроил центр Москвы. Один из крупнейших представителей русской псевдоготики. Разработчик проектов типовой застройки.

Родился в Москве, в семье выходца из крепостных. Семья Казаковых жила около Кремля, в районе Боровицкого моста. В 1749 году умер отец Казакова. Мать решила отдать сына в архитектурную школу.В марте 1751 года Казаков стал учеником в школе Ухтомского и пробыл в ней до 1760 года. С 1768 г. работал под руководством В. И. Баженова в Экспедиции кремлёвского строения; в частности, в 1768—1773 гг. он участвовал в создании Большого Кремлёвского дворца, а в 1775 г. — в оформлении праздничных увеселительных павильонов на Ходынском поле. В 1775 году Казаков был утверждён в звании архитектора.

Во время Отечественной войны 1812 года родственники увезли Матвея Фёдоровича из Москвы в Рязань. Там зодчий узнал о пожаре Москвы — это известие ускорило кончину мастера.

Многие памятники казаковской Москвы сильно пострадали во время пожара 1812 года и были восстановлены с отклонениями от первоначального замысла архитектора.

Некоторые объекты, построенные по проектам Казакова:

* Пречистенский дворец в Москве (1774-1776);

* Здание Сената в московском Кремле (1776—1787);

* Здания университета на Моховой (1786—1793, после пожара 1812 г. перестроены Доменико Жилярди);

* Ново-Екатерининская больница (1774-76);

* Благородное собрание (1775);

* Петровский подъездной дворец (1776—1780);

* Генерал-губернаторский дом (1782);

* Павловская больница (1802—1807);

* Голицынская больница (1796—1801).

Серия сообщений "Архитектура":

Часть 1 - Архитектор Стасов

Часть 2 - Архитектор Баженов

...

Часть 20 - Архитектор Бове

Часть 21 - Архитектор Монферран

Часть 22 - Архитектор Казаков

Часть 23 - Усадьба Кусково

Часть 24 - Усадьба Останкино

...

Часть 28 - Архитектор Михаил Васильевич Посохин

Часть 29 - Ораниенбаум-Ломоносов

Часть 30 - Совместный выпуск России и Швейцарии. Архитектура. Башенные часы. 2014

|

|

Жорж Бизе |

Жорж Бизе (1838-1875) - французский композитор периода романтизма, автор оркестровых произведений, романсов, фортепианных пьес, а также опер, самой известной из которых стала «Кармен».

Бизе поступил в Парижскую консерваторию за две недели до того, как ему исполнилось десять лет. В этот период он блестяще овладевает композиторской техникой и исполнительским мастерством.

В 1857 году Бизе представляет на конкурс кантату «Кловис и Клотильда», за которую также получает Римскую Премию, что позволило ему прожить в Риме в течение трёх лет, сочиняя музыку и занимаясь своим образованием. Отчётным произведением (написание которого было обязательным для всех лауреатов Римской премии) стала опера «Дон Прокопио». За исключением проведённого в Риме периода, Бизе прожил всю свою жизнь в Париже.

После пребывания в Риме он вернулся в Париж, где посвятил себя написанию музыки и создал несколько опер, оперетт, симфоний и других музыкальных произведений.

В 1874-1875 годах композитор работал над «Кармен». Премьера оперы состоялась в испанском театре «Опера-Комик» 3 марта 1875 года и закончилась провалом. Бизе очень переживал, что его опера Кармен, представленная три месяца назад, была очень плохо принята критиками и публикой. Возможно это послужило причиной его смерти от сердечного приступа.

Серия сообщений "Музыка-1":

Часть 1 - Чайковский

Часть 2 - Композитор Римский-Корсаков

...

Часть 42 - Виктор Цой

Часть 43 - Композитор Шапорин

Часть 44 - Жорж Бизе

Часть 45 - Композитор Направник

Часть 46 - Композитор Александр Серов

...

Часть 48 - Композитор Исаак Дунаевский

Часть 49 - Композитор Дмитрий Бортнянский

Часть 50 - Композитор Кабалевский

|

|

Латышский художник Федер |

Федер (Феддер, Феддерс) Юлий Янович (Иванович) [7(19).6.1838, Кокнесе, ныне Стучкинского района, – 19.1(1.2).1909, Нежин, ныне Черниговской области], латышский живописец, один из основоположников национальной реалистической школы пейзажа. Учился в петербургской Академии художеств (1856–62) и в дюссельдорфской Академии художеств (1875–76). Преподавал рисование и черчение в учебных заведениях в Елгаве (1864–75), Белгороде (1876–86) и Петербурге (1886–98). Первым из латышских живописцев обратился к мотивам природы Латвии. Его творчество эволюционировало от традиций академического романтизма к непосредственному, реалистически точному воссозданию национального пейзажа («Пейзаж с грозовым небом», 1873; «Река Персе», 1890; «Долина реки Гауи», 1891, «Развалины замка в Кокнесе», 1904; «В парке Сигулды», 1905–07, – все в Художественном музее в Риге).

Серия сообщений "Художники разных стран_10":

Часть 1 - Микеланджело. Давид

Часть 2 - Микеланджело. Пьета

...

Часть 19 - Караваджо на марках разных стран. Продолжение 11

Часть 20 - Караваджо на марках разных стран. Продолжение 12

Часть 21 - Латышский художник Федер

Часть 22 - Амадео МОДИЛЬЯНИ. 1884-1920. Италия. Часть 3.

Часть 23 - Амадео МОДИЛЬЯНИ. 1884-1920. Италия. Часть 4.

...

Часть 48 - Ван Дейк на марках разных стран (часть 11)

Часть 49 - Ван Дейк на марках разных стран (часть 12)

Часть 50 - Ван Дейк на марках разных стран (часть 13)

|

|

Академия русского балета им. А. Я. Вагановой |

Академия русского балета им. А. Я. Вагановой - балетная школа в Санкт-Петербурге, одна из старейших балетных школ мира.

Танцевальная школа основана императрицей Анной Иоанновной 4 мая 1738 года. В специально оборудованных комнатах Зимнего дворца Жан Батист Ланде начал обучение 12 русских мальчиков и девочек.

В 1779 году танцевальная школа влилась в Санкт-Петербургскую театральную школу — позже училище. В 1928 году стала Ленинградским хореографическим техникумом. В 1937 году техникум был преобразован в Ленинградское хореографическое училище. В 1957 году училищу было присвоено имя Агриппины Вагановой, в 1961 году оно стало академическим.

Агриппина Яковлевна Ваганова (1879-1951) — артистка балета Мариинского театра, балетмейстер и педагог, автор книги «Основы классического танца» (1934), ставшей основополагающей для русской балетной школы XX века. Народная артистка РСФСР (1934). Лауреат Сталинской премии первой степени (1946).

Родилась в Санкт-Петербурге. Её отец был из персидских армян. В 1888 году Агриппина была принята в Императорское театральное училище.

В 1897 году, после окончания училища, была принята в балетную труппу Мариинского театра, через несколько лет получила статус солистки. Вагановой блестяще удавались отдельные сольные вариации, например, в балете Делиба «Коппелия», за что её прозвали «королевой вариаций». В 1910-е годы, незадолго до окончания карьеры, начала исполнять главные партии. Мариус Петипа, однако, не ценил её исполнительского мастерства. В его дневниках можно встретить такие записи: «Г-жа Ваганова ужасна. На балет не иду…».

Покинув сцену в 1916 году, занялась преподаванием, после революции — в Петроградском хореографическом училище. Разработала собственную педагогическую систему.

С 1931 по 1937 год Ваганова — художественный руководитель балетной труппы ЛАТОБ имени С. М. Кирова. В 1935 году балетная компания был переименована в Балет имени Кирова (сейчас Балетная труппа Мариинского театра). Большего абсурда, чем назвать балет именем политического деятеля, было трудно придумать. Будучи художественным руководителем, Ваганова выполняла государственные правила и изменила конец Лебединого озера с трагического на возвышенный.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-3":

Часть 1 - Декоративно-прикладное искусство России. Каслинское литье. 2012

Часть 2 - 1150 лет миссии Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в славянские страны. 2013

...

Часть 4 - Совместный выпуск Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины . 1025 лет Крещению Руси. 2013

Часть 5 - Современное искусство России на марках 2013 года

Часть 6 - Академия русского балета им. А. Я. Вагановой

Часть 7 - Скульптор Опекушин

Часть 8 - Скульптор Марк Антокольский

...

Часть 26 - Народная кухня на марке 2016 года

Часть 27 - 1000 лет присутствия русских на Святой горе Афон. 2016

Часть 28 - Единый государственный экзамен (ЕГЭ). 2016

|

|

Ялта. Краткая история. |

Ялта — признанная столица курортов Крыма, важный пассажирский и торговый порт на Южном берегу Крыма.

По легенде собственно Ялта была основана греческими мореплавателями, которые увидев после долгих скитаний берег (Ялос) так и назвали поселение. В дальнейшем на этом побережье поселились венецианские купцы, затем генуэзские. Летом 1475 года территория Крыма, включая Ялту, была захвачена турками-османами. Ко времени вхождения Крыма в состав Российской империи в апреле 1783 года, в результате переселения христианского населения Крыма в Приазовье в 1778 году и массовой эмиграции крымских татар в Турцию Ялта практически обезлюдела и представляла собой маленькую рыбацкую деревню. Указом от 15 апреля 1838 года Ялта получила статус города, но насчитывала тогда лишь 30 дворов и 130 жителей. Через несколько лет в Ялте был построен полноценный морской порт и причал, постепенно налаживалось морское сообщение. После окончания Крымской войны город превращается в популярный курорт и быстро растёт.

К концу XIX века Ялта превратилась в достаточно известный курорт. «Престижности» в глазах помещичьей и чиновничьей публики способствовало и то, что, начиная с 1860-х годов, ближайший пригород Ялты — Ливадия становится южной резиденцией царской семьи.

В 1920 году — во время Гражданской войны — после отступления Русской армии генерала Врангеля и занятия Крыма красными в Ялте большевики осуществляли массовые казни сдавшихся в плен белых офицеров и солдат, а также всех не успевших эвакуироваться противников революции. По данным некоторых источников в Ялте и окрестностях в течение 1920 года было убито несколько десятков тысяч человек. В 1921 году город даже переименовали в Красноармейск, но в 1922 году вернули прежнее название.

В 1925 году в бывшем царском имении Ливадия был открыт первый крестьянский санаторий, а у подножия Медведь-горы был основан пионерский лагерь Артек.

Немцы вступили в Ялту 7 ноября 1941 года. В Ялте оккупантами было создано еврейское гетто, в которое согнали всё еврейское население города — 4500 человек. К 18 декабря 1941 все они были расстреляны в районе Массандры. 15 апреля 1944 года в ходе Крымской операции город был освобождён.

С 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте, в Ливадийском Дворце проходила Ялтинская конференция.

19 февраля 1954 года Ялта вместе с Крымской областью была передана союзными властями СССР в состав УССР.

На берегу моря в Нижней Ореанде строятся государственные дачи № 1 и № 2, где любили отдыхать руководители страны Н. С. Хрущёв, затем Л. И. Брежнев и другие. В конце 1980-х годов на Южном берегу в Форосе была выстроена последняя советская государственная дача «Заря», связанная с именем первого и последнего президента СССР М.С Горбачева.

18 марта 2014 года Ялта вместе с Крымом перешла полностью в подчинение Российской Федерации, что считается Украиной и международным сообществом незаконным захватом. Следует отметить, что во время проведения референдума в Крыму находилась Псковская десантная дивизия. Последствия этого захвата непредсказуемы, и, как минимум, приведут на длительный срок к враждебным отношениям между Россией и Украиной.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-4":

Часть 1 - Всемирное культурное наследие России. Исторический центр Санкт-Петербурга. 2013

Часть 2 - 150 лет Коломенскому заводу. 2013

Часть 3 - 1150 лет г. Смоленску. 2013

Часть 4 - Житомирские страдания

Часть 5 - Ялта. Краткая история.

Часть 6 - Саратов

Часть 7 - Петропавловск-Камчатский

...

Часть 42 - Академия народного хозяйства. 2016

Часть 43 - 100 лет заводу имени В. А. Дегтярёва. 2016

Часть 44 - Маяки Крыма. 2016

|

|

Композитор Шапорин |

Юрий Александрович Шапорин (1887—1966) — советский российский композитор, дирижёр и музыкальный педагог. Народный артист СССР (1954). Лауреат трёх Сталинских премий (1941, 1946, 1952).

Родился в Глухове (ныне Сумская область Украины) в семье художника, в детстве учился игре на виолончели, играл в оркестре гимназии, сочинял небольшие салонные пьесы. По указанию отца в 1906 году поступил на юридический факультет Киевского университета, но, серьёзно заинтересовавшись музыкой, начал также брать уроки теории и композиции. Два года спустя Шапорин приезжает в Санкт-Петербург, где становится студентом юридического факультета Университета и одновременно делает попытку поступить в Консерваторию, однако это ему удаётся лишь в 1913 году, уже по окончании университета.

Окончив консерваторию в 1918 году, Шапорин становится активным участником музыкальной жизни послереволюционного Петрограда. Вместе с А. В. Луначарским, А. А. Блоком и М. Горьким принимал участие в организации БДТ имени М. Горького и работал в нём в качестве музыкального руководителя и дирижёра до 1928 года. С 1935 года жил в Клину, с 1936 года в Москве. Совместно с Горьким композитор планировал создать оперу по роману «Мать», однако смерть писателя в 1936 году помешала этому замыслу. Шапорин был одной из крупнейших фигур молодого советского театра, выступая не только в качестве композитора, но и дирижёра на представлениях.

Большинство крупных сочинений, начатых композитором в это время, оставались неоконченными в течение многих лет. Примером может служить одна из самых известных его работ — единственная опера «Декабристы», которую Шапорин начал писать в 1920 году, а окончил лишь в 1953 году.

Находясь в эвакуации в Тбилиси, Шапорин создал симфонические сюиты из своей музыки к фильмам «Минин и Пожарский», «Суворов» и «Кутузов», в послевоенные годы — обратился к вокальной музыке. После окончания и первой постановки в 1953 году оперы «Декабристы» композитор стал сочинять значительно меньше, отдавая предпочтение преподаванию и музыкальной критике. С 1952 года Шапорин был секретарём СК СССР.

Серия сообщений "Музыка-1":

Часть 1 - Чайковский

Часть 2 - Композитор Римский-Корсаков

...

Часть 41 - Игорь Тальков

Часть 42 - Виктор Цой

Часть 43 - Композитор Шапорин

Часть 44 - Жорж Бизе

Часть 45 - Композитор Направник

...

Часть 48 - Композитор Исаак Дунаевский

Часть 49 - Композитор Дмитрий Бортнянский

Часть 50 - Композитор Кабалевский

|

|

Русская актриса Вера Пашенная |

Вера Николаевна Пашенная (1887-1962) - русская советская актриса театра и кино.

Родилась в семье знаменитого актёра Николая Рощина-Инсарова (настоящая фамилия — Пашенный); её сестра, Екатерина Рощина-Инсарова, в 1919 году эмигрировала. В 1904-1907 годах училась в Московском театральном училище.

С 1907 года — актриса Малого театра. Заменив в одном из спектаклей великую Марию Ермолову, Вера Пашенная быстро добилась признания и стала ведущей актрисой главного драматического театра России. Среди ролей — Любовь Яровая («Любовь Яровая» К. А. Тренева), Васса («Васса Железнова» М. Горького), Старая хозяйка («Каменное гнездо» Х. Вуолийоки).

С 1914 года преподавала на драматических курсах при Малом театре.

В 1920-е годы Вера Пашенная выступала в нескольких московских театрах, участвовала в зарубежных гастролях МХАТа (1922-1923).

С 1941 года — профессор Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина.

Ближе всего Пашенной были образы бытовой драмы и комедии, она играла героинь Островского и Грибоедова. Актрисе были свойственны огромный темперамент, романтическая приподнятость при бытовой достоверности, великолепное владение русской речью. Вера Пашенная довольно быстро стала ведущей актрисой Малого театра, а потом — и его легендой. Об ней говорили, что в этой актрисе чудесным образом сошлись все лучшие качества актёров Малого театра. Михаил Царёв писал: «Пашенная была рождена в искусстве не для «звуков сладких», а для «битв». В этом зерно её дарования. Она — художник-борец, глубоко верящий в могучую воспитательную силу театра, неутомимо и страстно защищающий всем своим творчеством правду жизни».

Своей наиболее значительной ролью Вера Николаевна считала Вассу Железнову в пьесе "Васса Железнова" М. Горького. Этот спектакль был снят на плёнку в пятидесятых годах.

Серия сообщений "Кино и театр-1":

Часть 1 - Советское кино

Часть 2 - Александр Довженко-кинорежиссёр под контролем и опекой Сталина

...

Часть 18 - Арсений и Андрей Тарковские

Часть 19 - Мультфильмы на марках России 2012 года

Часть 20 - Русская актриса Вера Пашенная

Часть 21 - Советский кинорежиссёр Георгий Васильев

Часть 22 - Кинорежиссёр Михаил Ромм

...

Часть 48 - Актёр театра и кино Юрий Толубеев

Часть 49 - Актриса театра и кино Вера Марецкая

Часть 50 - Актёр театра и кино Андрей Абрикосов

|

|

Русская певица Надежда Обухова |

Надежда Андреевна Обухова (1886-1961) — русская советская оперная певица (меццо-сопрано). Лауреат Сталинской премии первой степени (1943). Народная артистка СССР (1937).

Родилась в Москве. Происходила она из дворянской семьи. Её мать рано умерла от чахотки. Отец же, видный военный, занятый служебными делами, поручил воспитание детей деду по матери. Дед воспитывал внуков — Надю, ее сестру Анну и брата Юрия — у себя в деревне, в Тамбовской губернии.

В 1912 году окончила МГК имени П. И. Чайковского и начала выступать как концертная певица. В 1916 году дебютировала на оперной сцене в партии Полины («Пиковая дама» П. И. Чайковского). Прочно закрепившись на оперной сцене, она стала солисткой Большого театра где проработала до 1943 года.

Голос Надежды Андреевны, редкий по красоте и богатству тембра, отличался необычайно широким диапазоном. Артистический облик певицы отличался сочетанием совершенного вокального мастерства с искренностью и благородством художественной интерпретации сценического образа, неповторимым обаянием. Большое место в жизни Надежды Обуховой занимала концертная деятельность. Она имела многогранный и разнообразный репертуар, в котором насчитывалось свыше 300 романсов и песен.

Серия сообщений "Театр":

Часть 1 - МХАТ

Часть 2 - Малый театр

...

Часть 26 - Ирина Архипова

Часть 27 - Театр кукол

Часть 28 - Русская певица Надежда Обухова

Часть 29 - Режиссёр Юрий Завадский

Часть 30 - Актриса Евдокия Турчанинова

...

Часть 40 - Театральный режиссёр Валентин Плучек

Часть 41 - Балерина XX века Галина Уланова

Часть 42 - Оперная певица Галина Вишневская

|

|

Понравилось: 1 пользователю