-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

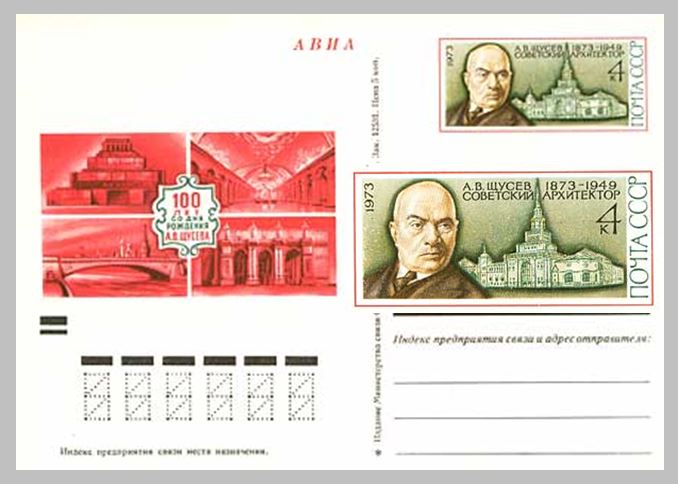

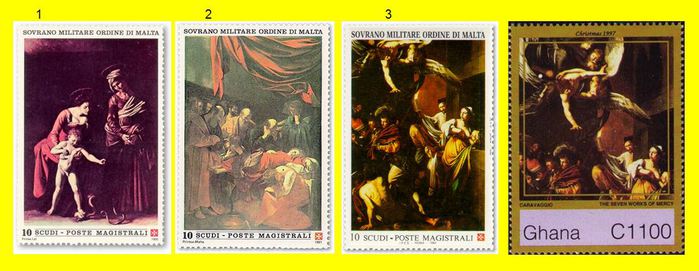

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Архитектор Монферран |

Огюст Монферран ( 1786-1858) — архитектор, строитель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

После окончания Школы архитектуры Монферран в 1813 году поступил на военную службу в наполеоновскую гвардию. Отличившись в сражении при Арно, был награжден орденом Почётного легиона и получил чин старшего квартирмейстера. Вышел в отставку вскоре после Лейпцигской битвы.

Апрель 1814 года коренным образом изменил его судьбу. Монферрану удалось привлечь к себе внимание Александра I, преподнеся ему «Альбом разных архитектурных проектов, посвященных Его Величеству Императору Всероссийскому Александру I», выполненный собственноручно. Это событие произошло сразу же после вступления русских войск в Париж.

Показав себя не только как прекрасного рисовальщика, эксперта и любителя классического искусства, но и как технически подкованного специалиста, Монферран добился своего — он получил официальное, но при этом любезное приглашение приехать в Санкт-Петербург. В 1816 году он приехал в северную столицу, не побоявшись изменить свою судьбу. Более 40 лет, до самой смерти, он жил и работал в этом городе.

Проект Монферрана по перестройке Исаакиевского собора более других понравился Александру I, и он утвердил его 20 февраля 1818 года. Строительство велось в течение 40 лет и было завершено уже во время правления Александра II.

Кроме постройки Исаакиевского собора, он оставил память по себе в России воздвижением в 1829 году Александровской колонны в Санкт-Петербурге и поднятием из земли на прочный фундамент Царя-Колокола в Москве в 1836 году Последним произведением Монферрана был проект петербургского монумента императора Николая I, который, однако, он не успел достроить, и который был окончен архитектором Д. Е. Ефимовым.

Идея строительства Александровской колонны исходила от автора контуров Дворцовой площади и здания Главного штаба Карла Росси. Огюст Монферран разработал проект в рамках предложенных ограничений, но он не был принят императором. Был разработан другой вариант. С ним не возникло трудностей, и новый проект был высочайше утверждён в 1829 году и построен к 1834 году. Над украшением пьедестала работал большой авторский коллектив: эскизные рисунки выполнил О. Монферран. Барельефы на пьедестале колонны в аллегорической форме прославляют победу русского оружия и символизируют отвагу российской армии. Монолит розового гранита был изготовлен в Пютерлакской каменоломне под Выборгом в 1830—1832 годах. С большими сложностями он был перевезён в 1832 году на специально сконструированной для этой цели барже в Санкт-Петербург и установлен инженером А. А. Бетанкуром. Памятник венчает фигура ангела работы Бориса Орловского.

Труд Монферрана был щедро вознагражден. За строительство Исаакиевского собора он получил чин действительного статского советника, а также 40 тысяч рублей серебром и украшенную бриллиантами золотую медаль на Андреевской ленте, а за возведение Александровской колонны — орден Святого Владимира III степени и 100 тысяч рублей серебром.

Скончался Монферран в Санкт-Петербурге. Сам зодчий высказывал пожелание быть похороненным в одном из подземных сводов Исаакиевском соборе, однако император Александр II не позволил этому сбыться: Монферран был католиком. В результате похоронная церемония состоялась в католической церкви Св. Екатерины на Невском проспекте, затем траурный кортеж трижды объехал вокруг Исаакиевского собора, а потом останки были доставлены во Францию. Точных данных о дальнейшем захоронении архитектора нет; считается, что он покоится на кладбище Монмартр.

Серия сообщений "Архитектура":

Часть 1 - Архитектор Стасов

Часть 2 - Архитектор Баженов

...

Часть 19 - Архитектор Шехтель

Часть 20 - Архитектор Бове

Часть 21 - Архитектор Монферран

Часть 22 - Архитектор Казаков

Часть 23 - Усадьба Кусково

...

Часть 28 - Архитектор Михаил Васильевич Посохин

Часть 29 - Ораниенбаум-Ломоносов

Часть 30 - Совместный выпуск России и Швейцарии. Архитектура. Башенные часы. 2014

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Архитектор Бове |

Осип (Джузеппе) Иванович Бове (1784-1834) — российский архитектор, знаменитый реконструкцией Москвы после пожара 1812 года. Роль Бове в создании облика Москвы может быть сравнена только с работой Росси в Санкт-Петербурге. Творил преимущественно в стиле классицизма.

Родился в Петербурге в семье неаполитанского художника Винченцо Джованни Бова, приехавшего в Россию в 1782 году для работы в Эрмитаже. Данное при крещении имя Джузеппе позднее было переделано на русский манер в Осипа Ивановича. Вскоре после рождения Осипа семья переехала в Москву.

Архитектурное образование получил в архитектурном училище в Москве (1802—1807). Затем, ещё до пожара Москвы, работал под руководством М. Ф. Казакова и К. И. Росси в Москве и Твери.

Во время Отечественной войны Бове участвует в ополчении, в 1813 году возвращается на городскую службу. Для восстановления сожженной Москвы была создана специальная Комиссия о строении Москвы, в которую Бове вошёл архитектором четвёртого участка и отвечал за центральные районы города: Тверскую, Арбатскую, Пресненскую, Новинскую и Городскую части. Бове сумел обновить облик древней столицы, с новым для Москвы размахом и по единому стилистическому замыслу. С помощью утверждённого в 1817 году генерального плана, Бове воплотил идею города-монумента во славу величия Российской империи.

Под началом Бове в центре Москвы были перестроены Торговые ряды в стиле классицизма напротив Кремля (не сохранились), проведена реконструкция Красной площади, снесены земляные укрепления вокруг Кремля и засыпан ров, разбит Кремлёвский (Александровский) сад, построен Манеж (инженерная структура разработана А. А. Бетанкуром), создана Театральная площадь (1818—1824) с Большим (Петровским) театром (1821—1824; переработанный проект А. А. Михайлова). За пределами центра Бове строит Градскую больницу за Калужской заставой (1828—1833). Триумфальные ворота, возведенные по проекту Бове у Тверской заставы (1827—1834), были воссозданы в 1968 году близ строившегося тогда монумента Победы на Поклонной горе.

Серия сообщений "Архитектура":

Часть 1 - Архитектор Стасов

Часть 2 - Архитектор Баженов

...

Часть 18 - Зодчий Карл Росси

Часть 19 - Архитектор Шехтель

Часть 20 - Архитектор Бове

Часть 21 - Архитектор Монферран

Часть 22 - Архитектор Казаков

...

Часть 28 - Архитектор Михаил Васильевич Посохин

Часть 29 - Ораниенбаум-Ломоносов

Часть 30 - Совместный выпуск России и Швейцарии. Архитектура. Башенные часы. 2014

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Житомирские страдания |

Житомир находится примерно в 131 километрах (физически, по автодороге — 140 км, по ж/д — 165 км) от Киева. Датой основания Житомира считается 884 год. Первое летописное упоминание города Житомир относится к 1321 году, когда князь Гедимин присоединил город к Великому княжеству Литовскому. В 1444 году король Польши Казимир Ягелончик даровал Житомиру городские права и построил в нём небольшой замок (замок не сохранился, но место получило название Замковой Горы). В 1469, 1481 годах монголо-татарские войска разграбили и сожгли город, но жители быстро возвращались, и в 1482 году Житомир и ещё три города (Брацлав, Канев и Черкассы) остались непокоренными войсками крымского хана Менгли Гирея.

В 1648 году казаки Богдана Хмельницкого вместе с татарами ворвались в город, грабили и убивали жителей. Собрание местных представителей осудило и приговорило к смертной казни около 3 тысяч человек.

На совместном собрании в Житомире 10 августа 1709 года представителей земель житомирских и киевских принято постановление о послании представителей к царю Российского царства Петру I с поздравлением в победе над шведами под Полтавой и просьбой удержания казаков от грабежа местных жителей.

С 1793 года, по Второму разделу Польши, Житомир вошёл в состав Российской империи.

Согласно данным первой переписи населения в 1897 году в Житомире проживало около 66 000 человек. Около 31000 евреев, около 17000 русских, около 9000 украинцев, около 7000 поляков.

В апреле 1905 г. в Житомире произошел трехдневный погром, во время которого 20 человек были убиты в городе, несколько в окрестностях города. Беспорядки начались после провокационного сообщения о том, что евреи за городом якобы стреляли в царский портрет. Отряды еврейской самообороны оказали героическое сопротивление погромщикам, потеряв при этом 14 человек убитыми (в числе убитых — русский студент Н. Блинов, присоединившийся к еврейским бойцам). Солдаты защищали громил и стреляли в бойцов самообороны.

В 1918 году в Житомире несколько недель работало правительство Украинской Народной Республики. 26 апреля 1920 года в Житомире Юзеф Пилсудский выступил с обращением к украинскому народу, подтвердив его право на независимость и собственный выбор государственного устройства. Со своей стороны Семён Петлюра подчеркнул незыблемость польско-украинского союза.

Город переходил из рук в руки. И в те дни, когда Житомир оказывался в руках петлюровцев, они снова и снова грабили, насиловали, пытали и убивали евреев. Они врывались в еврейские квартиры с криками «Бей жидов, спасай Россию!», «Долой коммунистов!», «Эх, проклятый Троцкий!», «Давай женщин!». Казалось, что, захватывая в очередной раз город, петлюровцы ставили перед собой только одну цель — устроить кровавый еврейский погром.

В январе 1919 г. воинские части украинской Директории устроили двухдневный погром, во время которого погибло 53 человека. В марте отряды Директории организовали новый погром, который продолжался пять дней и в ходе которого было убито 317 человек. Выехавший на помощь евреям Житомира отряд еврейских юношей из Чуднова был остановлен украинскими крестьянами, и десять человек из отряда были убиты. Красные войска Щорса тоже устроили в городе погром.

Во время Великой Отечественной войны, 9 июля 1941 года советские органы и войска оставили город. Вскоре после оккупации начались расстрелы. Так, 14 июля было расстреляно около 100 евреев, в конце июля — несколько сотен, 3 августа 1941 г. — около 400, 7 августа — 404 еврея, 17 августа — 266 евреев. 5 сентября 1941 г. оккупационные власти провели регистрацию еврейского населения. Было зарегистрировано 4820 человек. Евреи Житомира были заключены в гетто. 29 сентября в Йом-Кипур большинство евреев Житомира было расстреляно. В октябре 1941 г. было расстреляно 1500 евреев. 19 августа 1942 г. были ликвидированы последние оставшиеся в живых евреи Житомира, те, в чьей работе были заинтересованы немцы.

С городом связаны жизнь и деятельность многих известных деятелей науки и культуры. В Житомире родились писатели Хаим-Нахман Бялик и Владимир Короленко, академик С. П. Королёв, ботаник В. М. Арциховский, военачальники Я. Б. Гамарник и Ю. И. Коляда, художник Д. П. Штеренберг, пианист Святослав Рихтер и др. Саша Чёрный напечатал свой первый фельетон в житомирской газете.

Серия сообщений "Города и объекты России и СССР-4":

Часть 1 - Всемирное культурное наследие России. Исторический центр Санкт-Петербурга. 2013

Часть 2 - 150 лет Коломенскому заводу. 2013

Часть 3 - 1150 лет г. Смоленску. 2013

Часть 4 - Житомирские страдания

Часть 5 - Ялта. Краткая история.

Часть 6 - Саратов

...

Часть 42 - Академия народного хозяйства. 2016

Часть 43 - 100 лет заводу имени В. А. Дегтярёва. 2016

Часть 44 - Маяки Крыма. 2016

|

|

Архитектор Шехтель |

Фёдор Осипович (Франц-Альберт) Шехтель (1859-1926) - русский архитектор, живописец, график, сценограф. Один из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве, принадлежит к числу крупнейших зодчих рубежа XIX—XX столетий.

Происходил из семьи колонистов из Баварии. После смерти отца остались запутанные торговые дела и долги, чему способствовали привычка купца «жить на широкую ногу», а также неудачи, постигшие в бизнесе братьев. Оставшаяся без кормильца семья будущего архитектора осталась без средств к существованию, а большая часть имущества была продана с торгов для погашения задолженности. Материальное положение семьи было настолько тяжёлым, что мать отдала двух детей (из шести) на воспитание в другие семьи.

Осенью 1871 года Франц Альберт Шехтель сдал вступительный экзамен и был зачислен во второй класс Саратовской мужской гимназии — единственного в городе учебного заведения, дававшего среднее образование и право без экзаменов поступить в Казанский университет. Учился юный Шехтель довольно посредственно, имея приличные баллы лишь по чистописанию, рисованию и черчению.

По прибытию в Москву Шехтель начал работать в мастерской видного архитектора А. С. Каминского, который сыграл большую роль в судьбе Шехтеля и оказал определённое влияние на развитие его архитектурного таланта. В соавторстве с Каминским Шехтель летом 1875 года исполнил в русском стиле конкурсный проект фасада здания Исторического музея (осуществлён по другому проекту).

В 1875 году Ф. Шехтель поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

1 сентября 1878 года Шехтель был отчислен из училища с формулировкой «за плохую посещаемость». Вероятно, одной из причин частых прогулов занятий стала болезнь матери, которая в том же году по состоянию здоровья оставила работу у Третьяковых. С этого времени Франц-Альберт был вынужден самостоятельно зарабатывать на жизнь и заботиться о больной матери.

Преобладающее место в раннем архитектурном творчестве Шехтеля занимало проектирование частных домов и загородных усадеб. Это было связано с отсутствием у него диплома о законченном профессиональном образовании. Существенное место в начале творческого пути Ф. О. Шехтеля занимало также проектирование церковных построек. Параллельно архитектурному проектированию активно развивалась деятельность Шехтеля в качестве театрального художника. Третей областью применения творческого дарования Шехтеля являлось занятие книжно-журнальной графикой, дизайном театральных афиш, торжественных адресов и меню.

«Готические» особняки принесли Францу Осиповичу известность, вызвали появление большого количества последователей и подражателей.

С 1896 года начинается преподавательская деятельность Франца Осиповича в Строгановском училище, штатным преподавателем которого он был утверждён с 1898 года.

Перелом от готики к модерну произошёл в 1900 году.

В 1901 году для получения звания академика Фёдор Осипович подал в Императорскую Академию художеств список своих построек, который к тому времени состоял из 45 крупных реализованных проектов. После создания архитектором ансамбля российских павильонов на Международной выставке в Глазго, Шехтель был удостоен почётного звания академика архитектуры.

Для нового здания МХАТ за три летних месяца 1902 года Шехтелем перестроен на средства Саввы Морозова театр домовладельца Лианозова в Камергерском переулке. Проект реконструкции выполнен безвозмездно, Шехтель отказался обсуждать вопрос оплаты еще на стадии переговоров. Оформление интерьеров, освещение, орнаменты, эскиз занавеса с знаменитой эмблемой Художественного театра, летящей над волнами чайкой, также принадлежит Шехтелю. Правый подъезд театра украшает гипсовый горельеф Анны Голубкиной «Волна». Шехтель разработал проект поворотного круга сцены, спроектировал вместительные подсценические трюмы, карманы для хранения декораций, раздвижной занавес взамен поднимающегося.

В 1915 году Франц-Альберт Шехтель перешёл из католичества в православие и принял новое имя — Фёдор, с которым и вошёл в историю русской архитектуры.

Одним из последних проектов Шехтеля был конкурсный проект Мавзолея, имевший вид египетской пирамиды. Проект не был осуществлён, однако отмечается сходство предложенного Шехтелем образного решения сооружения с реализованным проектом мавзолея А. В. Щусева, который также взял за основу образцы пирамид древней Мексики.

На карточке изображены портрет Ф. О. Шехтеля и спроектированный им особняк С. П. Рябушинского.

История этого особняка связала между собой имена Шехтеля, Рябушинского и Горького. Первый был создателем здания, второй – заказчиком, третий – спасителем, потому что сложно предположить, какая бы судьба была у этого дома, если бы в 1931 году здесь бы не поселился Максим Горький. Горький оценил подарок Сталина и с уважением отнёсся к дому, в котором он жил, и изменения в обстановке проводил крайне деликатно. Основной проблемой стала нехватка шкафов для библиотеки писателя, поэтому при нём они появились везде, даже на знаменитой лестнице. Особняк на Малой Никитской «натерпелся» после революции. Он был муниципализирован в 1917 году и на протяжении последующих 13 лет принадлежал попеременно Наркомату по иностранным делам, Государственному издательству РСФСР, психоаналитическому институту с детским домом-лабораторией при нем, детскому саду и обществу культурной связи с заграницей. За это время многое было утрачено, разрушено и переделано.

Серия сообщений "Архитектура":

Часть 1 - Архитектор Стасов

Часть 2 - Архитектор Баженов

...

Часть 17 - Архитектор Щусев

Часть 18 - Зодчий Карл Росси

Часть 19 - Архитектор Шехтель

Часть 20 - Архитектор Бове

Часть 21 - Архитектор Монферран

...

Часть 28 - Архитектор Михаил Васильевич Посохин

Часть 29 - Ораниенбаум-Ломоносов

Часть 30 - Совместный выпуск России и Швейцарии. Архитектура. Башенные часы. 2014

|

|

Понравилось: 2 пользователям

10 остановок на "Золотом кольце" России |

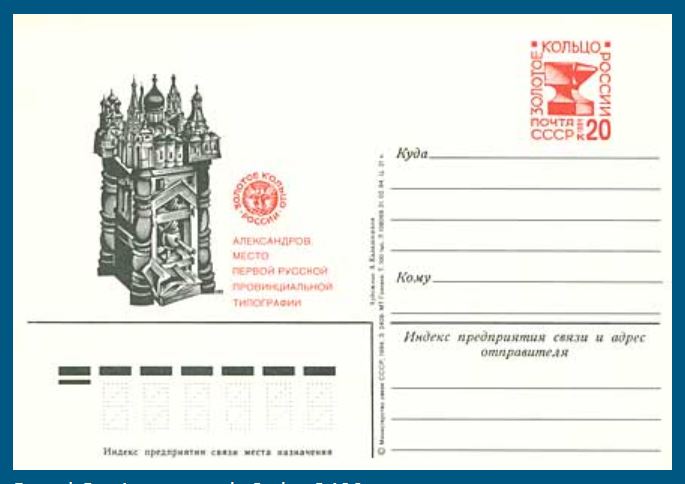

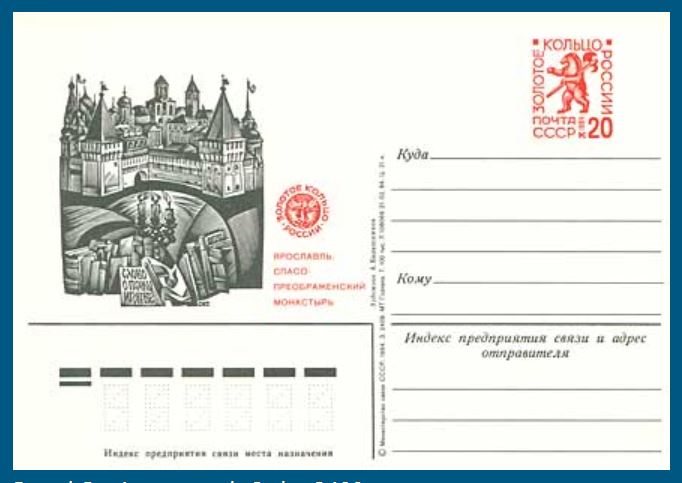

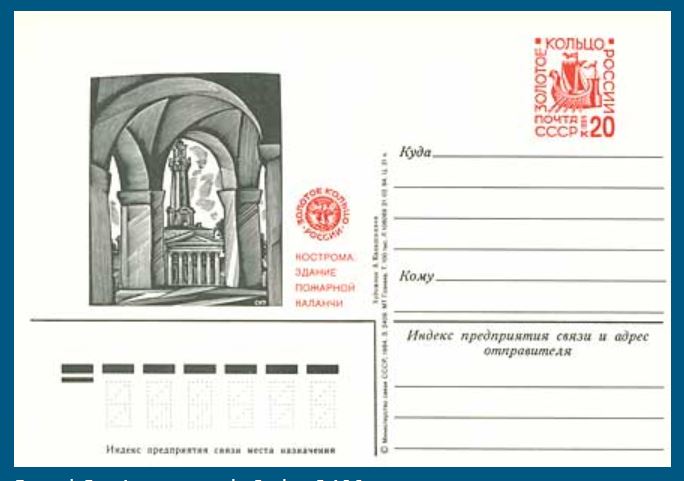

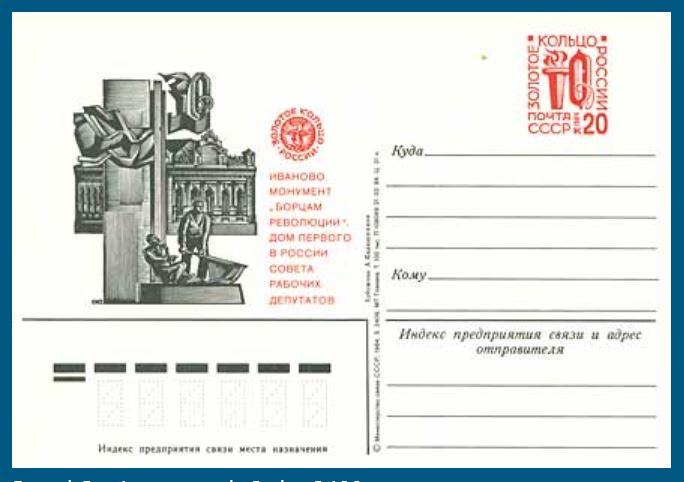

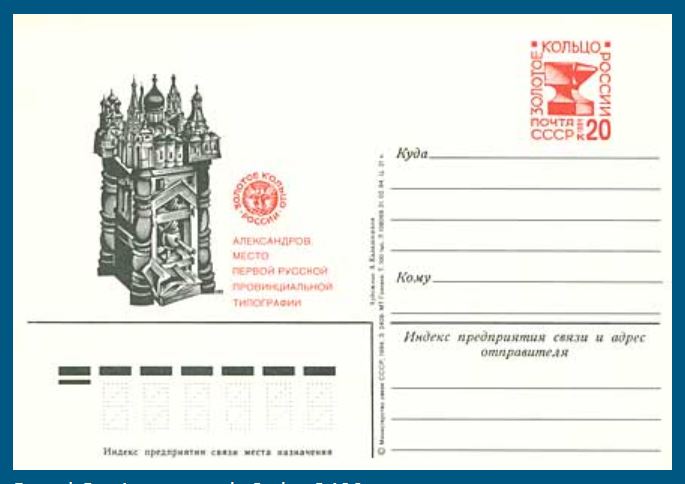

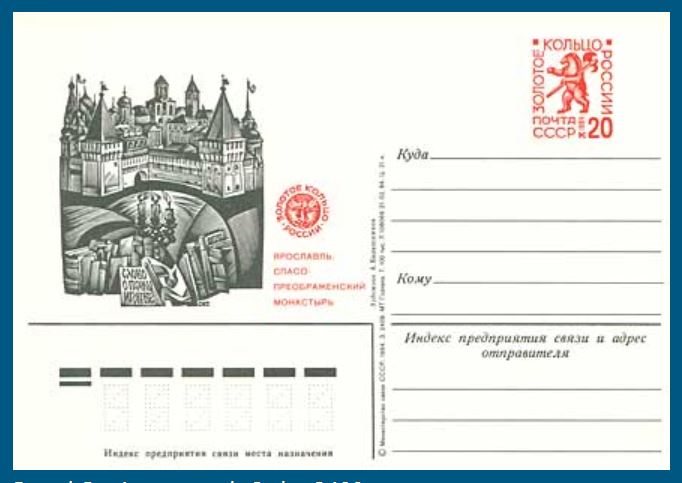

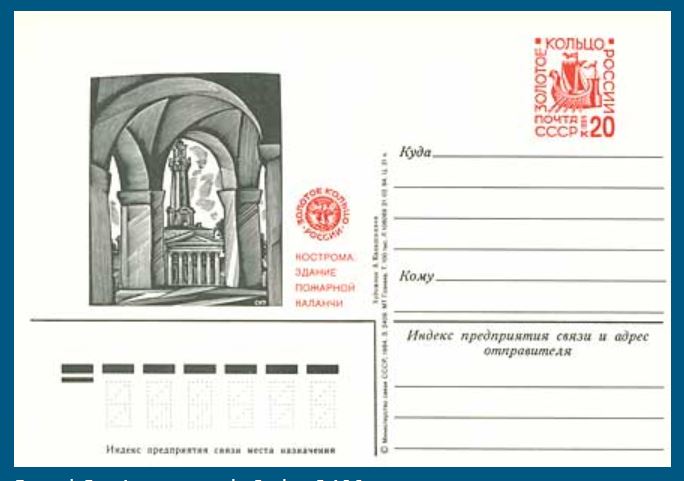

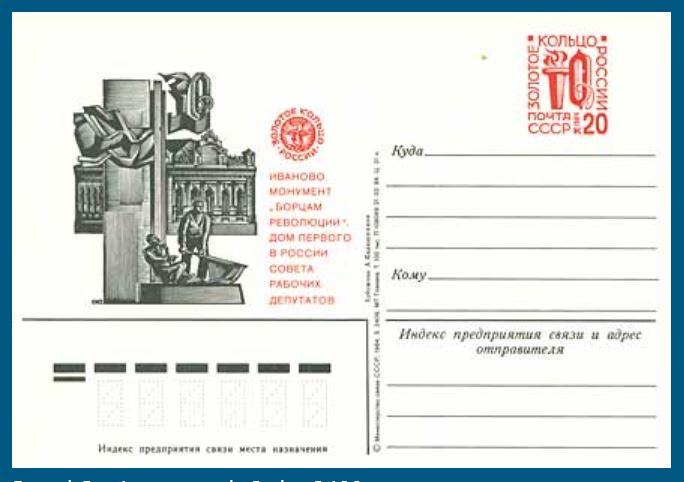

На карточках с оригинальной маркой 1984 года объекты "Золотого кольца" России:

1. Москва. Кремль.

2. Загорск. Троице-Сергиев монастырь. Крупнейший православный мужской монастырь, расположенный в центре города Сергиев Посад Московской области. Датой основания монастыря принято считать поселение Сергия Радонежского на Маковце в 1337 году.

3. Александров. Место первой русской провинциальной типографии. Александров - город Владимирской области. С 1565 г. Александрова слобода почти на два десятилетия приняла на себя высокий статус столицы. Именно отсюда царь Иван Грозный завершил создание и формирование единого государства Российского. При государевом дворе жили и творили лучшие зодчие, иконописцы, музыканты. Здесь были созданы первая русская консерватория и первая провинциальная типография.

4. Переславль-Залесский. Земляные валы. Кольцо оборонительных земляных валов Переславля-Залесского было возведено в XII веке, оно охватывает площадь древнего города и в длину достигает 2,5 км, в ширину – до 6 метров; в древности высота насыпей доходила до 10-16 метров. В 1195 году при князе Всеволоде Большое Гнездо по верху валов были поставлены высокие деревянные укрепления.

5. Ростов Великий. Звонница. Еще в XIX столетии исследователи признавали, что лучшие по тону колокола в России находятся на звоннице Успенского собора в Ростове Великом.

6. Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь. Основан в XII веке. На его территории находятся памятники архитектуры XVI—XIX веков. Здесь было найдено «Слово о полку Игореве» — памятник древнерусской литературы.

7. Кострома.Здание пожарной каланчи. Выдающийся памятник архитектуры эпохи классицизма, одна из достопримечательностей города, главное украшение центральной Сусанинской площади. В 1834 году каланча вызвала восхищение у побывавшего в Костроме с визитом императора Николая I («Такой у меня в Петербурге нет!»), после чего за ней закрепилась слава лучшей пожарной каланчи российской провинции.

8. Иваново. Монумент "Борцам революции". Дом первого в России Совета рабочих депутатов. Город имеет богатое революционное прошлое, здесь был образован первый Совет рабочих депутатов. На Площади Революции установлен Памятник «Борцам Революции 1905 года», который был открыт 29 мая 1975 года.

9. Суздаль. Кремль. На рубеже XI—XII вв. здесь была сооружена крепость с кольцом земляных валов протяженностью 1400 м. На валах возвышались бревенчатые стены и башни. В Кремле помещались двор князя и двор епископа с городским собором, обитала также княжеская дружина и многочисленное окружение князя и епископа.

10. Владимир. Успенский собор. Выдающийся памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси. Исторически, до возвышения Москвы, был главным (кафедральным) храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нём венчались на великое княжение Владимирские и Московские князья.

1. Москва. Кремль.

2. Загорск. Троице-Сергиев монастырь. Крупнейший православный мужской монастырь, расположенный в центре города Сергиев Посад Московской области. Датой основания монастыря принято считать поселение Сергия Радонежского на Маковце в 1337 году.

3. Александров. Место первой русской провинциальной типографии. Александров - город Владимирской области. С 1565 г. Александрова слобода почти на два десятилетия приняла на себя высокий статус столицы. Именно отсюда царь Иван Грозный завершил создание и формирование единого государства Российского. При государевом дворе жили и творили лучшие зодчие, иконописцы, музыканты. Здесь были созданы первая русская консерватория и первая провинциальная типография.

4. Переславль-Залесский. Земляные валы. Кольцо оборонительных земляных валов Переславля-Залесского было возведено в XII веке, оно охватывает площадь древнего города и в длину достигает 2,5 км, в ширину – до 6 метров; в древности высота насыпей доходила до 10-16 метров. В 1195 году при князе Всеволоде Большое Гнездо по верху валов были поставлены высокие деревянные укрепления.

5. Ростов Великий. Звонница. Еще в XIX столетии исследователи признавали, что лучшие по тону колокола в России находятся на звоннице Успенского собора в Ростове Великом.

6. Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь. Основан в XII веке. На его территории находятся памятники архитектуры XVI—XIX веков. Здесь было найдено «Слово о полку Игореве» — памятник древнерусской литературы.

7. Кострома.Здание пожарной каланчи. Выдающийся памятник архитектуры эпохи классицизма, одна из достопримечательностей города, главное украшение центральной Сусанинской площади. В 1834 году каланча вызвала восхищение у побывавшего в Костроме с визитом императора Николая I («Такой у меня в Петербурге нет!»), после чего за ней закрепилась слава лучшей пожарной каланчи российской провинции.

8. Иваново. Монумент "Борцам революции". Дом первого в России Совета рабочих депутатов. Город имеет богатое революционное прошлое, здесь был образован первый Совет рабочих депутатов. На Площади Революции установлен Памятник «Борцам Революции 1905 года», который был открыт 29 мая 1975 года.

9. Суздаль. Кремль. На рубеже XI—XII вв. здесь была сооружена крепость с кольцом земляных валов протяженностью 1400 м. На валах возвышались бревенчатые стены и башни. В Кремле помещались двор князя и двор епископа с городским собором, обитала также княжеская дружина и многочисленное окружение князя и епископа.

10. Владимир. Успенский собор. Выдающийся памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси. Исторически, до возвышения Москвы, был главным (кафедральным) храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нём венчались на великое княжение Владимирские и Московские князья.

Серия сообщений "История России-4":

Часть 1 - Всемирное культурное наследие России. Троице-Сергиева лавра

Часть 2 - Анатолий Федорович Кони в серии "Выдающиеся юристы России"

...

Часть 15 - Фёдор Плевако в серии "Выдающиеся юристы России". 2013

Часть 16 - Крузенштерн

Часть 17 - 10 остановок на "Золотом кольце" России

Часть 18 - Букварь Истомина

Часть 19 - Герой Отечественной войны 1812 года Николай Раевский

...

Часть 48 - Нечаев-Мальцов, государственный деятель, меценат

Часть 49 - Русский арктический исследователь Владимир Русанов

Часть 50 - Первая мировая война 1914-1918 гг.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Фёдор Чучин у истоков советской филателии |

Фёдор Григорьевич Чучин (1883-1942) — участник революционного движения в России, партийный и советский деятель, инициатор и один из первых организаторов советской филателии.

Родился в деревне Новгородской губернии, в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу, затем Череповецкую учительскую семинарию (1904), работал учителем. Член РСДРП с 1904 года. В 1905 году был выслан за революционную пропаганду в Великий Устюг на три года. Из ссылки бежал и перешёл на нелегальное положение. В 1906 году был сослан в Усть-Сысольск. В марте 1907 года вновь совершил побег. В ноябре 1907 года был арестован и заключён в крепость. В июле 1910 года был отправлен в ссылку в Вологодскую губернию. Поначалу жил в Великом Устюге, затем был переведён в Вологду. Служил в губернском статистическом комитете.

В Октябрьскую революцию 1917 года был комиссаром Анжеро-Судженских копей, членом Сибирского областного бюро РСДРП(б), в 1918—1919 годах — членом Центросибири, в 1919—1920 годах — членом губернского комитета, председателем уездного комитета РКП(б) в Череповце. В 1920 году был делегатом IX съезда РКП(б).

С апреля 1921 по 1924 год был председателем коллегии Всероссийской Чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности и председателем экспертной комиссии при Наркомвнешторге.

С 1924 года находился на педагогической и научной работе в Москве. С 1931 года персональный пенсионер. Репрессирован в 1941 году.

В 1921 году был назначен Уполномоченным Центральной Комиссии помощи голодающим при ВЦИК (ЦК Помгол) по филателии и бонам в СССР. В том же году подал на рассмотрение В. И. Ленину проект введения государственной монополии на филателию и направление полученных средств на ликвидацию неграмотности. Ленин утвердил проект, но предложил направить средства на помощь голодающим детям. Постановление Совнаркома от 30 декабря 1921 года «О монополии по филателии» способствовало эффективному использованию филателии для ликвидации безграмотности, улучшения жизни детей, борьбы с голодом и его последствиями. Денежные средства, вырученные от реализации собранных коллекционных материалов, направлялись на оказание помощи голодающим детям.

По инициативе Чучина 1 мая 1923 года было основано Всероссийское товарищество филателистов. Он основатель и ответственный редактор журнала «Советский филателист» (1922—1924; позднее — «Советский коллекционер», 1925—1928), редактор «Спутника филателиста и бониста» (1924).

По инициативе Чучина с 14 декабря 1924 года по 1 февраля 1925 года в Москве в залах Исторического музея состоялась Всесоюзная выставка по филателии и бонам с участием филателистов ряда городов СССР и 14 зарубежных стран. По его инициативе и под его редакцией в 1923—1928 годах был издан ряд каталогов почтовых марок, цельных вещей и бон.

Но не всё так гладко проходило в его филателистической деятельности. К 1926—1927 гг. она стала помехой развитию коллекционирования в Советском Союзе. В ВОФ, в которое тогда входили не только филателисты, но и бонисты и нумизматы, сложилось большинство и меньшинство, или «оппозиция», как считал Чучин. Но если сам он полагал себя входящим в большинство, то глубоко заблуждался, и потому был вынужден уйти из государственной организации (СФА) и из ВОФ, причём с отказом от звания почётного члена, 10 февр. 1928 г. Чучина справедливо обвиняли в беззастенчивой саморекламе, помещении своих портретов, поднесении ему адресов и т. п. Он не «был автором одного из первых каталогов советских почтовых марок, а также наиболее полного каталога бон». Он пытался примазываться к подлинным авторам, а если это было возможно, то и оттирал их вообще в сторону.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-3":

Часть 1 - Индира Ганди

Часть 2 - Мать Ленина Мария Ульянова

...

Часть 33 - Ленин на марках зарубежных стран. Часть 6

Часть 34 - Карл Маркс и Россия

Часть 35 - Фёдор Чучин у истоков советской филателии

Часть 36 - Иван Пущин-друг Пушкина, декабрист

Часть 37 - Проект Путина - третий президент России Дмитрий Медведев

Часть 38 - Председатель Госплана СССР Николай Байбаков

Часть 39 - Друг России Уго Чавес

Часть 40 - Генеральный прокурор СССР Роман Руденко

|

|

Карл Маркс и Россия |

Карл Генрих Маркс (1818-1883) — немецкий философ, социолог, экономист, политический журналист, общественный деятель. Его работы сформировали в философии диалектический и исторический материализм, в экономике — теорию прибавочной стоимости, в политике — теорию классовой борьбы. Эти направления стали основой коммунистического и социалистического движения и идеологии, получив название «марксизм». Автор таких работ, как «Манифест коммунистической партии» (впервые опубликован в 1848 году), «Капитал» (впервые опубликована в 1867 году). Некоторые его работы написаны в соавторстве с единомышленником Фридрихом Энгельсом.

Ещё при жизни Маркса одними авторами идеи Маркса объявлялись гениальными, а другими подвергались жесточайшей критике. Значительная часть работ самого Маркса была посвящена полемике с оппонентами. Пройдя существенную национальную модернизацию, идеи Маркса стали ядром ряда идеологий революционных движений XX века и оказали огромное влияние на ход мировой истории XIX—XX веков.

По данным опроса общественного мнения, проведенного в 1999 году, Маркс был назван величайшим мыслителем тысячелетия. По данным каталога Библиотеки Конгресса США, Марксу посвящено больше научных трудов, чем любому другому человеку.

Маркс долгие годы в России почитался чуть ли не божеством, наряду с Лениным и прочими продолжателями «великого марксистского учения». Их характерные бородатые профили украшали едва ли не все видные советские учреждения. Любопытно, что всё это происходило в стране, которую сам основоположник коммунизма буквально ненавидел.

Его русофобия носила даже не классовый характер, он отторгал русских по расово-племенному признаку. Точь-в-точь как у вождей фашистского Третьего рейха. Не зря многие западные историки считают, что своей ненависти к русскому народу Адольф Гитлер выучился именно у Карла Маркса.

Об этом имеются свидетельства очень многих людей, лично знавших Маркса. Речь прежде всего идёт об известных русских революционерах, которые в 19-м столетии скрывались от политических преследований царского правительства на территории Западной Европы.

Вот Александр Герцен, который стал основоположником русского революционного движения. Как-то в Лондоне его пригласили выступить на одном митинге, посвящённом международному рабочему движению. Но этому резко воспротивился один из организаторов митинга, немецкий революционер Карл Маркс. Почему? Об этом потом написал сам Герцен:

«Маркс сказал, что меня лично не знает, что он не имеет никакого частного обвинения, но находит достаточным, что я русский и что, наконец, если оргкомитет не исключит меня, то он, Маркс, будет вынужден выйти сам. Вся эта ненависть со стороны Маркса была чисто платоническая...»

В общем-то это подтвердил и сам «основоположник», который в своих сочинениях нередко именовал Герцена «презренным московитом», человеком с «гадкой русско-калмыцкой кровью» и т. д.

В 1848 году Маркс стал свидетелем мощной волны революционного движения, охватившего половину европейского континента. Эта революция едва не угробила Австрийскую империю, в которой мятеж подняли революционно настроенные венгры. Империя уцелела лишь потому, что ей на помощь, с одной стороны, пришли верные императору Австрии воинские подразделения южных славян (хорватов и сербов), которые страдали от притеснений венгерских националистов. А с другой стороны — в империю вторглись войска России, чей царь находился с австрийцами в союзнических отношениях (оба монарха обязались помогать друг другу в случае любых революционных выступлений).

Революционер Маркс был в бешенстве от этих событий. Он тут же написал полную национальной ненависти статейку, где обозвал славян «контрреволюционной расой, раковой опухолью Европы». В частности, о южных славянах он писал следующее:

«Балканы, эта великолепная территория, имеет несчастье быть населённой конгломератом различных рас и национальностей, о которых трудно сказать, какая из них наиболее способна к прогрессу и цивилизации».

Пик русофобской деятельности «основоположника» пришёлся на период Крымской войны (1854-1856), когда на Россию напала целая коалиция западных стран во главе с Британией и Францией. Маркс и Энгельс страстно призывали превратить эту войну в «священную борьбу европейских наций» против России (удивительно, но примерно под тем же лозунгом Гитлер воевал против Советского Союза уже в середине двадцатого века). Маркс буквально заклинал европейцев:

«Кронштадт и Петербург необходимо уничтожить... Без Одессы, Кронштадта, Риги и Севастополя с эмансипированной Финляндией и враждебной армией у врат столицы... что будет с Россией? Гигант без рук, без глаз, могущий только пытаться поразить своих противников слепым весом».

В это же время на страницах британской прессы Маркс приступил к публикации своей известной работы «Тайная дипломатическая история 18-го столетия», которую опубликовали на русском языке только во время перестройки, в 1990 году. Можно сказать, что то был настоящий русофобский исторический манифест! Вот только один перл из этого труда:

«Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть роль раба, ставшего господином. Впоследствии Пётр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингиз-хан завещал осуществить план завоевания мира».

Маркс ненавидел Россию своего времени, но и Ленин ненавидел эту Россию. Для всех большевистских вождей Россия была такой же отсталой и реакционной «тюрьмой народов». Известно выражение Ленина об «истинном русском человеке» как «великодержавном подлеце и насильнике». Думается, что эта русофобская характеристика ничем не лучше чудовищных высказываний Маркса. А насчёт планов завоевания мира, так эта идея и не скрывалась после 1917 года.

Серия сообщений "Революционеры, политические деятели-3":

Часть 1 - Индира Ганди

Часть 2 - Мать Ленина Мария Ульянова

...

Часть 32 - Ленин на марках зарубежных стран. Часть 5

Часть 33 - Ленин на марках зарубежных стран. Часть 6

Часть 34 - Карл Маркс и Россия

Часть 35 - Фёдор Чучин у истоков советской филателии

Часть 36 - Иван Пущин-друг Пушкина, декабрист

...

Часть 38 - Председатель Госплана СССР Николай Байбаков

Часть 39 - Друг России Уго Чавес

Часть 40 - Генеральный прокурор СССР Роман Руденко

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Прощай "Жуковка" |

История Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) имени Жуковского берет начало в 1919 году, когда по инициативе профессора Николая Егоровича Жуковского был учреждён первый в России авиатехникум, целью которого являлась всесторонняя теоретическая и практическая подготовка специалистов по аэропланостроению, моторостроению и эксплуатации авиационных и моторно-авиационных заводов. Уже в 1920-м Московский авиатехникум реорганизован в Институт инженеров Красного воздушного флота имени Н. Е. Жуковского. В 1922 году вузу присвоено наименование «Академия Воздушного флота имени Н. Е. Жуковского». В 1923-м принято решение о переводе ее в здание бывшего Петровского дворца, который был переименован во Дворец Красной авиации. За академией был закреплен большой участок земли вокруг Петровского дворца, где построили несколько учебных корпусов и общежития для слушателей и преподавателей.

Среди выпускников «Жуковки» - известные генеральные конструкторы Сергей Ильюшин, Артём Микоян, Александр Яковлев, Николай Кузнецов, главные маршалы авиации Константин Вершинин и Павел Жигарев, восемь маршалов авиации, 30 летчиков-космонавтов, в том числе первый космонавт планеты Юрий Гагарин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и первый человек в истории, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов.

В 2008-м Академия имени Жуковского была объединена с Военно-воздушной академией имени Ю. А. Гагарина (Монино). На их базе создан военно-учебный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (Москва, пгт. Монино).

Уже с 2007 года в учебное заведение не набирают для обучения курсантов. В последние годы на учебной территории бывшей «Жуковки» проходили обучение офицеры-слушатели, поступившие из войск, а также доучивались курсанты старших курсов. Предельная численность военнослужащих и гражданского персонала объединенного вуза была определена в 4614 человек. Затем в рамках формирования нового облика Вооруженных Сил принято решение создать в Воронеже единый военно-учебный научный центр ВВС с двумя филиалами по подготовке профильных специалистов. В этой связи существующие авиационные вузы, в том числе Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, ликвидируются.

В учебных корпусах бывшей Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н. Е. Жуковского (Москва), расположенной в районе Петровского парка, начался демонтаж стендов и оборудования для отправки их в Воронеж.

Решение о реорганизации высшего военного учебного заведения принято и уже осуществляется. Но остаётся сомнение, что на периферии удастся создать что-либо лучшее или равноценное. Практика показала, что периферийные вузы по ряду причин уступают по качеству подготовки и престижу столичным.

Серия сообщений "Авиация, воздухоплавание-2":

Часть 1 - Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»

Часть 2 - Советский лётчик-ас Александр Покрышкин

...

Часть 4 - Московский авиационный институт

Часть 5 - Сверхдальний перелёт Ил-18Д Москва-Антарктида-Москва. 1980

Часть 6 - Прощай "Жуковка"

Часть 7 - Главный маршал авиации Вершинин

Часть 8 - Главный маршал авиации Новиков

...

Часть 12 - Маршал Савицкий

Часть 13 - Конструктор авиационных и ракетных двигателей Николай Кузнецов

Часть 14 - Авиация Великой Отечественной войны. Воздушные тараны.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Сверхдальний перелёт Ил-18Д Москва-Антарктида-Москва. 1980 |

Первый перелёт по маршруту Москва-Антарктида-Москва был совершён в 1963 году. Карточка с оригинальной маркой посвящена такому перелёту в 1980 году. В 1980 году были завершены работы по вводу в эксплуатацию уникальной снежно-ледовой ВПП в 12,3 км восточнее станции «Молодежная» в районе горы Вечерняя, способной принимать тяжелые самолеты типа Ил-18 на колесном шасси, и в феврале 1980 года Ил-18Д (СССР-74267) совершил перелет в Антарктиду и первую посадку на новой ВПП. Командиры экипажей – А.Н. Денисов и Е.П. Бунчин. Руководитель перелета Б.Д. Грубий. 16 февраля 1980 года этот самолет совершил беспосадочный полет по маршруту «Молодежная» - Полюс Недоступности – Южный географический полюс – «Молодежная», во время которого была выполнена короткая научная программа по геофизике и метеорологии. Вернулась в Москву машина 23 февраля 1980 года, преодолев за всю экспедицию в общей сложности 45 660 км. Летное время составило 78 часов 54 минуты. Эти перелеты положили начало регулярным полетам самолетов из СССР в Антарктиду, которые продолжались до 1992 года.

На карточке изображены научно-исследовательское судно "Профессор Визе", самолёт Ил-18Д и антарктическая станция "Молодёжная".

Серия сообщений "Авиация, воздухоплавание-2":

Часть 1 - Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»

Часть 2 - Советский лётчик-ас Александр Покрышкин

Часть 3 - Лётчик-испытатель Марк Галлай

Часть 4 - Московский авиационный институт

Часть 5 - Сверхдальний перелёт Ил-18Д Москва-Антарктида-Москва. 1980

Часть 6 - Прощай "Жуковка"

Часть 7 - Главный маршал авиации Вершинин

...

Часть 12 - Маршал Савицкий

Часть 13 - Конструктор авиационных и ракетных двигателей Николай Кузнецов

Часть 14 - Авиация Великой Отечественной войны. Воздушные тараны.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Московский авиационный институт |

Московский авиационный институт (МАИ) основан 20 марта 1930 года. В советское время — Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции авиационный институт им. Серго Орджоникидзе.

Рождение и развитие Московского авиационного института тесно связано с потребностями развивающейся авиации, с созданием ЦАГИ (1918 год), с деятельностью профессора Н. Е. Жуковского, по инициативе которого в 1909 году в Императорском Московском техническом училище (впоследствии МВТУ, ныне МГТУ им. Н. Э. Баумана) началось чтение курса теоретических основ воздухоплавания.

Институт является режимным объектом, вход на его территорию возможен только по пропуску. Также действует пропускной режим внутри самого института на особо важных объектах. МАИ - единственный в мире институт, имеющий собственный аэродром. Студенты и выпускники МАИ называют себя маёвцами, но никак не маишниками или майцами.

Всего в институте есть три памятника Орджоникидзе: на Ритуальной площади, в 3 м корпусе и на Малой земле возле 6-го корпуса. У корпуса № 3 до середины 50-х годов стоял памятник Сталину. Голову с памятника Сталину заменили на голову Орджоникидзе. А чё? Очень даже экономично. А то в других местах только пьедесталы использовали.

Серия сообщений "Авиация, воздухоплавание-2":

Часть 1 - Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»

Часть 2 - Советский лётчик-ас Александр Покрышкин

Часть 3 - Лётчик-испытатель Марк Галлай

Часть 4 - Московский авиационный институт

Часть 5 - Сверхдальний перелёт Ил-18Д Москва-Антарктида-Москва. 1980

Часть 6 - Прощай "Жуковка"

...

Часть 12 - Маршал Савицкий

Часть 13 - Конструктор авиационных и ракетных двигателей Николай Кузнецов

Часть 14 - Авиация Великой Отечественной войны. Воздушные тараны.

|

|

Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского |

Картинная галерея Айвазовского - один из старейших художественных музеев России. Её экспозиционные залы расположены в здании, где прошли жизнь и творчество выдающегося русского мариниста И. К. Айвазовского (1817-1900). Этот дом был построен по проекту самого Айвазовского в 1845 году. Через 35 лет Иван Константинович пристроил к зданию большой зал специально для показа феодосийцам своих картин перед отправкой их на выставки в другие города России и за границу. Таким образом, 1880 год официально принято считать годом основания картинной галереи.

Первая экспозиция из 49 работ была открыта в 1845 году в части обширного дома, принадлежавшего самому Ивану Айвазовскому. В 1880 году к нему был пристроен еще один спроектированный художником выставочный зал. Галерея стала первым на территории Российской империи музеем одного художника. После смерти художника в 1900 году галерея по его завещанию была передана родному городу художника. С 1922 года галерея стала государственным музеем. В галерее находится собрание из около 12 тысяч произведений морской тематики, в том числе ей принадлежит самая большая в мире коллекция произведений И. К. Айвазовского (417 работ).

Экспозиция галереи знакомит с творчеством Ивана Айвазовского, историей его семьи, историей самой галереи. В комнате-сейфе экспонируются ценные вещи семьи Айвазовского. В соседнем здании — доме сестры художника собраны картины Айвазовского на мифологическую и библейскую темы, работы иностранных маринистов XVIII—XIX веков, современников великого художника, представляющих Киммерийскую школу живописи — М. Волошина, Л. Лагорио, К.Богаевского, учеников Айвазовского — М. Латри, А. Фесслера, А. Куинджи, произведения советских художников.

В конце 1920 года в здании галереи были размещены Феодосийский отдел ЧК, морской и дивизионный особые отделы Красной армии и Красного флота. За время их пребывания в здании галереи ряд картин были повреждены.

На открытке с оригинальной маркой: Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского и памятник И.К.Айвазовскому работы скульптора И. Я. Гинцбурга с надписью "Феодосия - Айвазовскому". 1930.

На марках картины из Феодосийской картинной галереи:

1. Портрет И. К. Айвазовского.1881. Художник И. Н. Крамской (1837-1887).

2. И.К.Айвазовский. Чесменский бой.1848.

3. И.К.Айвазовский. Георгиевский монастырь.1846.

4. И.К.Айвазовский. Кораблекрушение.1876.

5. И.К.Айвазовский. Портрет жены художника (Анна Бурназян-Саркисова). 1882.

6. И.К.Айвазовский. Бой в Хиосском проливе. 1848.

7. И.К.Айвазовский. Бриг "Меркурий" атакованный двумя турецкими кораблями. 1892.

8. И.К.Айвазовский. Черноморский флот до Крымской войны на Феодосийском рейде. 1890.

9. И.К.Айвазовский. Наполеон на острове Cв. Елены. 1897.

10. И.К.Айвазовский. Море. Коктебель. 1853.

11. И.К.Айвазовский. Башни на скале у Босфора. 1859.

Первая экспозиция из 49 работ была открыта в 1845 году в части обширного дома, принадлежавшего самому Ивану Айвазовскому. В 1880 году к нему был пристроен еще один спроектированный художником выставочный зал. Галерея стала первым на территории Российской империи музеем одного художника. После смерти художника в 1900 году галерея по его завещанию была передана родному городу художника. С 1922 года галерея стала государственным музеем. В галерее находится собрание из около 12 тысяч произведений морской тематики, в том числе ей принадлежит самая большая в мире коллекция произведений И. К. Айвазовского (417 работ).

Экспозиция галереи знакомит с творчеством Ивана Айвазовского, историей его семьи, историей самой галереи. В комнате-сейфе экспонируются ценные вещи семьи Айвазовского. В соседнем здании — доме сестры художника собраны картины Айвазовского на мифологическую и библейскую темы, работы иностранных маринистов XVIII—XIX веков, современников великого художника, представляющих Киммерийскую школу живописи — М. Волошина, Л. Лагорио, К.Богаевского, учеников Айвазовского — М. Латри, А. Фесслера, А. Куинджи, произведения советских художников.

В конце 1920 года в здании галереи были размещены Феодосийский отдел ЧК, морской и дивизионный особые отделы Красной армии и Красного флота. За время их пребывания в здании галереи ряд картин были повреждены.

На открытке с оригинальной маркой: Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского и памятник И.К.Айвазовскому работы скульптора И. Я. Гинцбурга с надписью "Феодосия - Айвазовскому". 1930.

На марках картины из Феодосийской картинной галереи:

1. Портрет И. К. Айвазовского.1881. Художник И. Н. Крамской (1837-1887).

2. И.К.Айвазовский. Чесменский бой.1848.

3. И.К.Айвазовский. Георгиевский монастырь.1846.

4. И.К.Айвазовский. Кораблекрушение.1876.

5. И.К.Айвазовский. Портрет жены художника (Анна Бурназян-Саркисова). 1882.

6. И.К.Айвазовский. Бой в Хиосском проливе. 1848.

7. И.К.Айвазовский. Бриг "Меркурий" атакованный двумя турецкими кораблями. 1892.

8. И.К.Айвазовский. Черноморский флот до Крымской войны на Феодосийском рейде. 1890.

9. И.К.Айвазовский. Наполеон на острове Cв. Елены. 1897.

10. И.К.Айвазовский. Море. Коктебель. 1853.

11. И.К.Айвазовский. Башни на скале у Босфора. 1859.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-5":

Часть 1 - Серов. Девочка с персиками

Часть 2 - Левитан. Над вечным покоем

...

Часть 41 - Серов. Выступление В.И.Ленина на II съезде Советов

Часть 42 - Серов. С Лениным

Часть 43 - Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского

Часть 44 - Куинджи. Ночь на Днепре

Часть 45 - Русская живопись на марках Сент-Винсент и Гренадины. Часть 1

...

Часть 47 - Василий Перов на марках Сент-Винсент и Гренадины.

Часть 48 - Михаил Нестеров на марках Республики Мозамбик

Часть 49 - Русские художники на марках Республики Мозамбик

|

|

Процитировано 4 раз

Понравилось: 3 пользователям

Театр кукол |

Искусство кукольников очень старое — в разных странах возникали свои, ставшие затем традиционными, виды кукол и типы представлений.

Среди театров кукол различают три основных типа:

1. Театр верховых кукол (перчаточных, гапитно-тростевых и кукол иных конструкций), управляемых снизу. Актёры-кукловоды в театрах этого типа обычно скрыты от зрителей ширмой, но бывает и так, что они не скрываются и видны зрителям целиком или на половину своего роста.

2. Театр низовых кукол (кукол-марионеток), управляемых сверху с помощью ниток, прутов или проволоками. Актёры-кукловоды в театрах этого типа чаще всего тоже скрыты от зрителей, но не ширмой, а верхней занавеской или падугой. В некоторых случаях актёры-кукловоды, как и в театрах верховых кукол, видны зрителям целиком или на половину своего роста.

3. Театр кукол срединных (не верховых и не низовых) кукол, управляемых на уровне актёров-кукловодов. Срединные куклы бывают объёмными, управляемыми актёрами-кукловодами либо со стороны, либо изнутри кукол больших размеров, внутри которых находится актёр-кукловод. К числу срединных кукол относятся, в частности, куклы Театра теней. В таких театрах актёры-кукловоды не видны зрителям, так как находится за экраном, на который проецируются тени от плоских или не плоских кукол-актёров.

В последнее время всё чаще театр кукол представляет собой сценическое взаимодействие актёров-кукловодов с куклами (актёры «играют в открытую», то есть не скрыты от зрителей ширмой или каким-либо иным объектом). В XX веке начало этому взаимодействию положил С. В. Образцов в эстрадной миниатюре, в которой действовали два персонажа: малыш по имени Тяпа и его отец. Но фактически подобные взаимодействия актёров-кукловодов и кукол-актёров привели к размыванию границ между кукольным и не кукольными видами пространственно — временного искусства. Профессиональные кукольники всё же призывают не злоупотреблять «третьим жанром», а использовать в основном выразительные средства, присущие театру кукол.

Серия сообщений "Театр":

Часть 1 - МХАТ

Часть 2 - Малый театр

...

Часть 25 - 200 лет Высшему театральному училищу имени М.С. Щепкина.

Часть 26 - Ирина Архипова

Часть 27 - Театр кукол

Часть 28 - Русская певица Надежда Обухова

Часть 29 - Режиссёр Юрий Завадский

...

Часть 40 - Театральный режиссёр Валентин Плучек

Часть 41 - Балерина XX века Галина Уланова

Часть 42 - Оперная певица Галина Вишневская

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Крузенштерн |

Иван Федорович Крузенштерн (Адам Иоганн фон Крузенштерн) (1770-1846) - мореплаватель, адмирал, почетный член Петербургской Академии наук, автор «Атласа Южных морей» и трехтомного труда о путешествиях вокруг света.

Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский на кораблях «Надежда» и «Нева» совершили первую русскую кругосветную экспедицию.

Происходил из остзейских дворян. Три года (с двенадцати лет) учился в церковной школе в Ревеле, а затем в Морском кадетском корпусе в Кронштадте.

В мае 1788 года в связи с войной со Швецией досрочно выпущен из корпуса, произведён в мичманы. Сразу после этого отличился в Гогландском сражении (1788), в 1789 году участвовал в Эландском, а в 1790 — в морских боях при Ревеле, Красной Горке и в Выборгской бухте, после чего был произведён в лейтенанты. В 1793 году послан для изучения морского искусства в Англию.

Первая русская кругосветная экспедиция, состоявшая из двух кораблей («Надежда» и «Нева») под командой Крузенштерна, с помощником, капитан-лейтенантом Лисянским, 26 июля (7 августа) 1803 года отплыла из Кронштадта. Экспедиция направилась через Атлантический океан и 20 февраля (3 марта) 1804 года обогнула мыс Горн; из русских и соседних с ними земель на севере Тихого океана она обратила особенное внимание на Камчатку, Курильские острова и Сахалин. В Кронштадт экспедиция вернулась 7 (19) августа 1806 года.

Развивающаяся болезнь глаз и не сложившиеся отношения с морским министром вынудили Крузенштерна просить освобождения от работы; в декабре 1815 он был отправлен в бессрочный отпуск.

В 1827 году Крузенштерн назначен директором морского кадетского корпуса и членом адмиралтейств-совета.

Иван Фёдорович Крузенштерн похоронен в Домском соборе Таллина.

Серия сообщений "История России-4":

Часть 1 - Всемирное культурное наследие России. Троице-Сергиева лавра

Часть 2 - Анатолий Федорович Кони в серии "Выдающиеся юристы России"

...

Часть 14 - История российского мундира. Министерство внутренних дел. 2013

Часть 15 - Фёдор Плевако в серии "Выдающиеся юристы России". 2013

Часть 16 - Крузенштерн

Часть 17 - 10 остановок на "Золотом кольце" России

Часть 18 - Букварь Истомина

...

Часть 48 - Нечаев-Мальцов, государственный деятель, меценат

Часть 49 - Русский арктический исследователь Владимир Русанов

Часть 50 - Первая мировая война 1914-1918 гг.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Зодчий Карл Росси |

Карл Иванович Росси (1775-1849) - российский архитектор итальянского происхождения, автор многих зданий и архитектурных ансамблей в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Карл Росси вошёл в историю как архитектор, работавший в стиле классицизм. Но это не был сухой казарменный стиль, который был свойственен, к примеру, Джакомо Кваренги. Росси являлся великолепным декоратором. Его умение украшать интерьеры, мебель, декорации прекрасно распространилось и на фасады возводимых им зданий. Особенно это заметно на примере его последних работ. Здания Главного штаба, Сената и Синода стали примером синтеза архитектуры и искусства. При этом, они остаются строениями в стиле классицизм, это отнюдь не барокко. Но богатое украшение фасада лепниной даёт возможность Главному штабу органично соседствовать с абсолютно барочным Зимним дворцом. Карл Росси стал последователем того направления классицизма, который часто называют "русским ампиром".

Родился в Неаполе. С 1787 года вместе с матерью, балериной Гертрудой Росси, и отчимом, выдающимся балетным танцором Шарлем Ле Пиком, жил в России, в Санкт-Петербурге, куда был приглашен его знаменитый отчим. Будучи с детства связанным с миром искусств, Росси обучался у архитектора Винченцо Бренна. В 1795 он поступает на службу в Адмиралтейскую коллегию архитектуры чертёжником. В 1802 году Росси получает заграничную командировку для завершения образования и уезжает на два года в Италию.

В 1815 году Росси возвращается в Санкт-Петербург. К ранним работам Росси в Петербурге и его окрестностях относятся реконструкция Аничкова дворца (1816), ряд павильонов и библиотека в Павловском дворце (1815—1822), Елагин дворец с оранжереей и павильонами (1816—1818).

Главной сферой деятельности Росси стало создание городских архитектурных ансамблей. Во многом благодаря ему Петербург обрёл новое лицо, превратившись в центр гигантской империи, гордой своими победами над Наполеоном.

Выдающееся архитектурное и градостроительное мастерство Росси воплощено в ансамблях Михайловского дворца с прилегающими к нему садом и площадью (1819—1825), Дворцовой площади с грандиозным дугообразным зданием Главного Штаба и триумфальной аркой (1819—1829), Сенатской площади со зданиями Сената и Синода (1829—1834), Александринской площади со зданиями Александринского театра (1827—1832), нового корпуса Императорской публичной библиотеки и двумя однородными протяжёнными корпусами Театральной улицы (ныне улица зодчего Росси).

Войдя в конфликт с окружением Николая I, Росси в 1832 ушел в отставку. Престарелый зодчий, даже ушедши в отставку, не мог не работать. В 1838 году он готовил проект очередного переустройства площади перед Инженерным замком. Это не было реализовано.

Ради обеспечения своим родственникам пенсии 28 октября 1847 года Росси подал прошение на принятие его в российское подданство. Ровно через три месяца оно было получено.

Возобновившуюся практику прервала холера, которая в то время свирепствовала в Петербурге. 5 апреля 1949 года Карл Росси неожиданно заболел, а уже на следующий день его не стало.

Серия сообщений "Архитектура":

Часть 1 - Архитектор Стасов

Часть 2 - Архитектор Баженов

...

Часть 16 - Совместный выпуск Россия-Испания. Архитектура. 2012

Часть 17 - Архитектор Щусев

Часть 18 - Зодчий Карл Росси

Часть 19 - Архитектор Шехтель

Часть 20 - Архитектор Бове

...

Часть 28 - Архитектор Михаил Васильевич Посохин

Часть 29 - Ораниенбаум-Ломоносов

Часть 30 - Совместный выпуск России и Швейцарии. Архитектура. Башенные часы. 2014

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Артек |

«Артек» — международный детский центр в Крыму. Расположен на южном берегу Крыма в посёлке Гурзуф. В прошлом — самый знаменитый пионерский лагерь СССР и визитная карточка Пионерской организации страны. Долгое время служил местом приёма делегаций из социалистических стран, а также глав государств ближнего и дальнего зарубежья.

«Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулёзной интоксикацией. Лагерь был открыт 16 июня 1925 года.

Первые артековцы жили в брезентовых палатках. Через два года на берегу были поставлены лёгкие фанерные домики. А в 30-е годы, благодаря построенному в верхнем парке зимнему корпусу, «Артек» постепенно был переведён на круглогодичную работу. В 1936 году в «Артеке» прошла смена пионеров-орденоносцев, награждённых правительственными наградами, а в 1937 году лагерь принял детей из охваченной Гражданской войной Испании.

С начала 60-х годов в лагере производилась реконструкция. К 1969 году в «Артеке» насчитывалось уже 150 зданий, 3 медицинских центра, школа, киностудия «Артекфильм», 3 плавательных бассейна, стадион на 7000 мест и детские площадки для различных нужд.

В советские времена путёвка в «Артек» считалась престижной наградой как для советских детей, так и за рубежом. В пределах одной школы, путёвки удостаивались самые лучшие из пионеров по многочисленным показателям (участие в делах пионерской дружины, поведение, успеваемость и т. п.). В дни расцвета ежегодное количество путёвок в «Артек» составляло 27 000.

До марта 2014 года «Артек» принадлежал Украине. 60 % украинских детей отдыхали на субсидированной основе или бесплатно: дети из семей с низким уровнем доходов, многодетных семей, сироты, инвалиды и одарённые дети. На момент распада СССР «Артек» состоял из 5 лагерей, на сегодняшний день «Артек» состоит из 9 лагерей.

Многие известные артисты, учёные, политики первые шаги к вершинам карьеры сделали в «Артеке». Эстрадный артист Владимир Винокур победил на артековском конкурсе вокалистов (медаль ему вручал Юрий Гагарин). В составе детского хора пела в лагере звезда современной оперной сцены Анна Нетребко, известный журналист Леонид Парфёнов постигал азы будущей профессии во время юнкоровской смены. Экс-депутат Государственной Думы РФ Ирина Хакамада организовала в лагере первую акцию общественного протеста — её отряд, недовольный организацией питания, вместо традиционного пожелания приятного аппетита хором проскандировал на всю столовую «Всем-всем приятно подавиться».

Серия сообщений "СССР-5":

Часть 1 - Крупнейший в Евразии оптический телескоп

Часть 2 - Юный посол доброй воли Саманта Смит

...

Часть 33 - Общество "Знание" в СССР

Часть 34 - Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка 1923 года

Часть 35 - Артек

Часть 36 - Герои труда

Часть 37 - Бои на Халхин-Голе

Часть 38 - Дивизия им. Дзержинского. 2015

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка 1923 года |

Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка — выставка в Москве, проходившая в 1923 году. Была первой выставкой такого масштаба, проведённой на территории СССР (России). Предшественница ВСХВ—ВДНХ. В 1921 году X съезд провозгласил Новую экономическую политику. Её суть — допущение рыночных отношений. НЭП рассматривался как временная политика, направленная на создание условий для социализма. Выставка должна была подвести некоторые итоги НЭПа.

Местом для её проведения послужили Воробьёвы горы, территория, на которой сегодня располагаются Парк им. Горького и Нескучный сад.

Выставка открылась на месте, где издавна существовали огороды москвичей, а при советской власти возникла гигантская свалка. В свой последний приезд в Москву, 19 октября 1923, В. И. Ленин осмотрел выставку.

Главным архитектором выставки был академик А. В. Щусев. На Выставке впервые были применены приёмы русского архитектурного авангарда, воплощённого впоследствии в различных капитальных постройках. Одним из самых новаторских на выставке был Павильон «Махорка» построенный по проекту К. С. Мельникова. Большинство строений были деревянными, 1-3 каменными, и одно, единственное сохранившееся было выполнено в монолитном железобетоне. Павильон "машиностроение" Жолтовского находится сейчас в очень плачевном состоянии, поднимался вопрос о его реконструкции.

Кроме российских производителей в выставке участвовало более 600 иностранных фирм. Это выдающееся событие в жизни молодой Советской России преследовало цель показать первые успехи в развитии сельского хозяйства союзных республик.

В разделе "Деревня" было выстроено 10 крестьянских дворов в натуральную величину, представлявших разные районы страны. Они делились на 3 типа: современная деревня (улучшенные дворы-хозяйства), новая деревня и общественные здания.

Первые почтовые марки СССР были выпущены в 1923 году и были посвящены именно открытию Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке.

Серия сообщений "СССР-5":

Часть 1 - Крупнейший в Евразии оптический телескоп

Часть 2 - Юный посол доброй воли Саманта Смит

...

Часть 32 - 50 лет Российскому фонду мира. 2011

Часть 33 - Общество "Знание" в СССР

Часть 34 - Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка 1923 года

Часть 35 - Артек

Часть 36 - Герои труда

Часть 37 - Бои на Халхин-Голе

Часть 38 - Дивизия им. Дзержинского. 2015

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Архитектор Щусев |

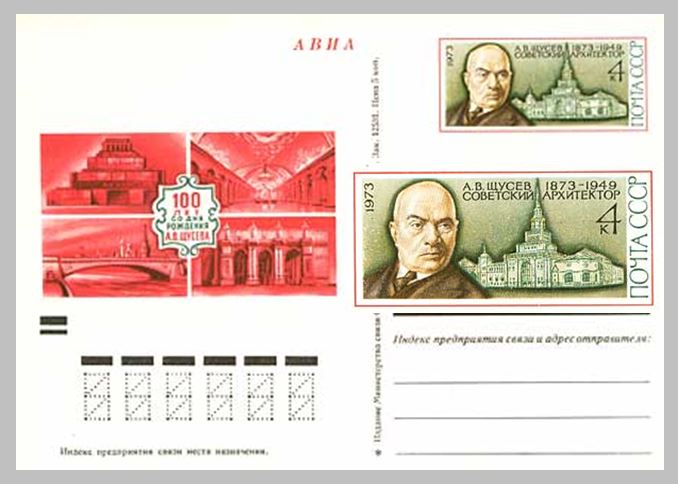

Алексей Викторович Щусев (1873-1949) — русский и советский архитектор, академик архитектуры (1910). Академик АН СССР (1943). Лауреат четырёх Сталинских премий.

Родился в Кишинёве в дворянской семье. В 1891-1897 учился в Санкт-Петербурге в Высшем художественном училище Императорской Академии художеств у Л. Н. Бенуа и И. Е. Репина. За дипломный проект был награждён Большой Золотой медалью и правом на заграничную командировку. Посетил Тунис и ряд стран Западной Европы, побывав в Вене, Триесте, Венеции и других городах Италии, а также в Англии, Бельгии и Франции, где в 1898 году посещал парижскую академию Жюлиана.

После окончания Академии художеств Щусев поселился в Петербурге. Из самых ранних его работ надо прежде всего назвать первую строго научную реставрацию. Он воссоздал в 1900-е годы храм Св. Василия в Овруче XII века, за что получил в 1910 году звание академика.

Каждую свою постройку 1900-х — 1910-х годов Щусев рассматривал как творческий манифест. Он стал лидером неорусского стиля (национальной версии модерна). Для его узнаваемого авторского почерка характерны: вольная интерпретация мотивов древнерусского зодчества, динамика форм, часто асимметрично скомпонованных, крупные, доведенные до гротеска детали декора.

Щусев стал победителем заказного конкурса на комплекс зданий Казанского вокзала в Москве и в конце 1911 года его официально утвердили главным архитектором строительства. Казанский вокзал зодчий строил почти 30 лет, начиная с 1913 года. Для этого он перебрался из Петербурга в Москву.

После Октябрьской революции А. В. Щусев оказался в числе самых востребованных архитекторов. В 1918—1923 годы он руководил разработкой генерального плана «Новая Москва». Проект «Новая Москва» был совершенно иной направленности, чем «сталинский» генеральный план реконструкции столицы 1935 года, о котором часто неправильно пишут, как о развитии идей Щусева. Щусев переносил административный центр на петербургское шоссе, а по генплану 1935 года он был принципиально наложен на исторический центр. Щусев был за выявление лучших старинных зданий (его сотрудники обследовали город, работая в комиссии по охране памятников Моссовета), тогда как в ходе реализации генплана 1935 года были снесены многие исторические здания и кварталы. Щусевский план был резко раскритикован в 1924—1925 годах городской администрацией и только строительство мавзолея Ленина позволило зодчему избежать репрессий.

Известнейшим произведением Щусева стал Мавзолей Ленина. Самый первый деревянный мавзолей был возведён под руководством архитектора в считанные часы ко дню похорон В. И. Ленина 27 января 1924 года Уже самое первое сооружение представляло собой кубический объём со ступенчатым завершением. Весной 1924 года Щусев создал вторую версию здания, к которому были пристроены две трибуны. Когда выяснилось, что тело вождя может быть сохранено в течение длительного времени, возникла необходимость в постройке долговременного мавзолея. Конкурс на его строительство выиграл А. В. Щусев и в октябре 1930 года было возведено новое здание из железобетона, облицованное естественным камнем гранитом и лабрадоритом. В его форме можно видеть сплав архитектуры авангарда и декоративных тенденций, ныне называемых стилем ар-деко.

Гостиница «Москва» стала одной из первых больших советских гостиниц. Первоначальный её проект был выполнен архитекторами Л. И. Савельевым и О. А. Стапраном. Однако их концепция не понравилась правительственным чиновникам (или лично Сталину). Щусева пригласили в качестве соавтора, способного спасти проект, находившийся в тот момент на стадии возведения основного каркаса. Проблема была решена добавлением лаконичного декора в виде шестиэтажного восьмиколонного портика, аркад в центре главного фасада, башенок по углам здания. Неявная асимметричность главного фасада гостиницы до сих пор дает повод для пересказа мифа о том, что Сталин якобы подписал проект ровно посередине чертежа, где были совмещены два варианта. На самом деле асимметрия реализованного здания обусловлена непредвиденными техническими проблемами, возникшими во время строительства второй очереди гостиницы.

По проектам мастерской А. В. Щусева были построены Большой Москворецкий мост (инженер, его брат П. В. Щусев), советское посольство в Бухаресте, здание гостиницы «Интурист» в Батуми (1934 год), здание филиала Института марксизма-ленинизма в Тбилиси, начато строительство театр оперы и балета в Ташкенте (закончено в 1947 году).

Одним из последних творений А. В. Щусева стала московская станция метро «Комсомольская-кольцевая», отражающая торжество победы над фашизмом. Это крупномасштабная станция, вписанная в цилиндрический тюбинг самого большого диаметра. К сожалению, достроенный уже после смерти автора подземный вестибюль с мозаичными панно по эскизам П. Д. Корина, был выполнен с несколько утрированным рельефом декора, что не соответствовало проекту Щусева.

Всего по проектам Щусева было построено более 40 важнейших объектов.

Некоторые из объектов, построенных по проектам Щусева, изображены на марках.

Родился в Кишинёве в дворянской семье. В 1891-1897 учился в Санкт-Петербурге в Высшем художественном училище Императорской Академии художеств у Л. Н. Бенуа и И. Е. Репина. За дипломный проект был награждён Большой Золотой медалью и правом на заграничную командировку. Посетил Тунис и ряд стран Западной Европы, побывав в Вене, Триесте, Венеции и других городах Италии, а также в Англии, Бельгии и Франции, где в 1898 году посещал парижскую академию Жюлиана.

После окончания Академии художеств Щусев поселился в Петербурге. Из самых ранних его работ надо прежде всего назвать первую строго научную реставрацию. Он воссоздал в 1900-е годы храм Св. Василия в Овруче XII века, за что получил в 1910 году звание академика.

Каждую свою постройку 1900-х — 1910-х годов Щусев рассматривал как творческий манифест. Он стал лидером неорусского стиля (национальной версии модерна). Для его узнаваемого авторского почерка характерны: вольная интерпретация мотивов древнерусского зодчества, динамика форм, часто асимметрично скомпонованных, крупные, доведенные до гротеска детали декора.

Щусев стал победителем заказного конкурса на комплекс зданий Казанского вокзала в Москве и в конце 1911 года его официально утвердили главным архитектором строительства. Казанский вокзал зодчий строил почти 30 лет, начиная с 1913 года. Для этого он перебрался из Петербурга в Москву.

После Октябрьской революции А. В. Щусев оказался в числе самых востребованных архитекторов. В 1918—1923 годы он руководил разработкой генерального плана «Новая Москва». Проект «Новая Москва» был совершенно иной направленности, чем «сталинский» генеральный план реконструкции столицы 1935 года, о котором часто неправильно пишут, как о развитии идей Щусева. Щусев переносил административный центр на петербургское шоссе, а по генплану 1935 года он был принципиально наложен на исторический центр. Щусев был за выявление лучших старинных зданий (его сотрудники обследовали город, работая в комиссии по охране памятников Моссовета), тогда как в ходе реализации генплана 1935 года были снесены многие исторические здания и кварталы. Щусевский план был резко раскритикован в 1924—1925 годах городской администрацией и только строительство мавзолея Ленина позволило зодчему избежать репрессий.

Известнейшим произведением Щусева стал Мавзолей Ленина. Самый первый деревянный мавзолей был возведён под руководством архитектора в считанные часы ко дню похорон В. И. Ленина 27 января 1924 года Уже самое первое сооружение представляло собой кубический объём со ступенчатым завершением. Весной 1924 года Щусев создал вторую версию здания, к которому были пристроены две трибуны. Когда выяснилось, что тело вождя может быть сохранено в течение длительного времени, возникла необходимость в постройке долговременного мавзолея. Конкурс на его строительство выиграл А. В. Щусев и в октябре 1930 года было возведено новое здание из железобетона, облицованное естественным камнем гранитом и лабрадоритом. В его форме можно видеть сплав архитектуры авангарда и декоративных тенденций, ныне называемых стилем ар-деко.

Гостиница «Москва» стала одной из первых больших советских гостиниц. Первоначальный её проект был выполнен архитекторами Л. И. Савельевым и О. А. Стапраном. Однако их концепция не понравилась правительственным чиновникам (или лично Сталину). Щусева пригласили в качестве соавтора, способного спасти проект, находившийся в тот момент на стадии возведения основного каркаса. Проблема была решена добавлением лаконичного декора в виде шестиэтажного восьмиколонного портика, аркад в центре главного фасада, башенок по углам здания. Неявная асимметричность главного фасада гостиницы до сих пор дает повод для пересказа мифа о том, что Сталин якобы подписал проект ровно посередине чертежа, где были совмещены два варианта. На самом деле асимметрия реализованного здания обусловлена непредвиденными техническими проблемами, возникшими во время строительства второй очереди гостиницы.

По проектам мастерской А. В. Щусева были построены Большой Москворецкий мост (инженер, его брат П. В. Щусев), советское посольство в Бухаресте, здание гостиницы «Интурист» в Батуми (1934 год), здание филиала Института марксизма-ленинизма в Тбилиси, начато строительство театр оперы и балета в Ташкенте (закончено в 1947 году).

Одним из последних творений А. В. Щусева стала московская станция метро «Комсомольская-кольцевая», отражающая торжество победы над фашизмом. Это крупномасштабная станция, вписанная в цилиндрический тюбинг самого большого диаметра. К сожалению, достроенный уже после смерти автора подземный вестибюль с мозаичными панно по эскизам П. Д. Корина, был выполнен с несколько утрированным рельефом декора, что не соответствовало проекту Щусева.

Всего по проектам Щусева было построено более 40 важнейших объектов.

Некоторые из объектов, построенных по проектам Щусева, изображены на марках.

Серия сообщений "Архитектура":

Часть 1 - Архитектор Стасов

Часть 2 - Архитектор Баженов

...

Часть 15 - Всемирное культурное наследие России. Ансамбль Ферапонтова монастыря. 2010

Часть 16 - Совместный выпуск Россия-Испания. Архитектура. 2012

Часть 17 - Архитектор Щусев

Часть 18 - Зодчий Карл Росси

Часть 19 - Архитектор Шехтель

...

Часть 28 - Архитектор Михаил Васильевич Посохин

Часть 29 - Ораниенбаум-Ломоносов

Часть 30 - Совместный выпуск России и Швейцарии. Архитектура. Башенные часы. 2014

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Подводный спорт в СССР |