-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Изучаю сервисы закладок. |

Здесь собраны все крупные сервисы закладок, что весьма полезно для тех, кто хочет создать дополнительное удобство своим читателям.

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Из широких штанин... |

В этот день в 1932 году началось введение единой паспортной системы в СССР, образование паспортно-визовой службы. Советский паспорт документ, удостоверявший личность гражданина СССР. Единая паспортная система в Советском Союзе была введена в ряде населенных пунктов 27 декабря 1932, и её основной целью было усилить контроль за населением. Кроме внутренних общегражданских паспортов в СССР использовались также общегражданские заграничные паспорта, паспорта моряка, дипломатические паспорта, а также удостоверения личности военнослужащих.

В этот день в 1932 году началось введение единой паспортной системы в СССР, образование паспортно-визовой службы. Советский паспорт документ, удостоверявший личность гражданина СССР. Единая паспортная система в Советском Союзе была введена в ряде населенных пунктов 27 декабря 1932, и её основной целью было усилить контроль за населением. Кроме внутренних общегражданских паспортов в СССР использовались также общегражданские заграничные паспорта, паспорта моряка, дипломатические паспорта, а также удостоверения личности военнослужащих.http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Жрец Ольг теперь в "контакте" |

Олег Мальцев

Пол: мужскойСемейное положение: женат

День рождения: 17 марта 1959

Родной город: Малаховка

Полит. взгляды: индифферентные

Религ. взгляды: Дедовой (языческой) веры

ВУЗ: МПГУ (бывш. МГПИ им. Ленина) '98

Факультет: Биолого-химический

Кафедра: Зоологии и экологии

Форма обучения: Заочное отделение

Статус: Выпускник

Воинская часть: Северный флот, морской тральщик "Ракетчик" Россия, 1977-1980 гг.

Место работы: Мой Мир Москва, 2004-2006 арт-директор; издательство "Мир Книги" Москва, 2007- ... Арт-директор

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

С Днём Рождения! |

mejamir. Тебе желаю в этом году, что бы все ножи, что были обращены в твою сторону смотрели на тебя только рукояткой. И не было бы на твоём пути тех, к кому свой нож ты обратил бы остриём. Желаю, чтобы кровь твоя была горяча и не боялся ты ею окроплять Землю нашу за правое дело, зная, что вернётся тебе всё отданное сполна. Здрав будь, Межамир!

vetvekrujevo. Тебе желаю пути-дороги, легкой, чистой, красивой и мягкой как шёлк. Чтобы все узоры на этом пути, что повстречаются тебе радость тебе приносили, а ветер, обдувающий тебя был тёплым и попутным. Пусть путь радует не только тебя, но и тех, кто идёт рядом с тобой. Здравия тебе, Верба!

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Добрые вести |

С космодрома Байконур вечером 25 января стартовала ракета-носитель "Протон-М" с тремя космическими спутниками ГЛОНАСС. После того, как данные космические аппараты будут выведены на орбиту, Россия получит свою глобальную навигационную систему. В феврале 2008г. после тестирования этих спутников покрытие навигационным сигналом над Россией составит 95%, а над миром - 86%.

С космодрома Байконур вечером 25 января стартовала ракета-носитель "Протон-М" с тремя космическими спутниками ГЛОНАСС. После того, как данные космические аппараты будут выведены на орбиту, Россия получит свою глобальную навигационную систему. В феврале 2008г. после тестирования этих спутников покрытие навигационным сигналом над Россией составит 95%, а над миром - 86%. Орбитальная группировка ГЛОНАСС предназначена для оперативного глобального высокоточного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа потребителей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Система ГЛОНАСС используется в интересах Министерства обороны и в гражданских целях. Так, любой гражданин мира сможет бесплатно получать навигационный сигнал.

Пользователь с точностью до нескольких метров узнает по прибору, называемому навигатором, о своем местонахождении фактически в любой точке мира. В настоящее время подобную развернутую и работающую навигационную систему (GPS) имеют только США.

Программа ГЛОНАСС предусматривает развертывание орбитальной группировки из 24 штатных космических аппаратов на круговых орбитах в трех орбитальных плоскостях по восемь аппаратов в каждой. ГЛОНАСС должна быть совместима в работе с аналогичной европейской системой Galileo. Приемники ГЛОНАСС должны поступить в продажу еще в этом году.

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

182 годовщина декабрьского мятежа. |

От предыдущих попыток захвата власти отличалась большим количеством участников - на площадь перед Сенатом вышло около 3 тысяч солдат. В результате мятежа погибли 1 271 человек, что является абсолютным рекордом среди отечественных государственных переворотов по числу жертв.

Тайные революционные общества выросли из масонских лож. Первое тайное революционное общество под названием «Союз спасения» было создано в 1816 в Петербурге. Состав тайных обществ постоянно менялся: по мере того, как их первые участники "устраивались" в жизни и обзаводились семьями, они отходили от политики; их место занимали более молодые. Таким образом, происходила перманентная ротация.

Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

ciao, Bonaparte! |

12 июня 1812 года Наполеон во главе 448-тысячной Великой армии перешел Неман и вторгся в пределы России. Позднее, вплоть до ноября 1812 года, к ней присоединились еще 199 тысяч человек, включая прусский и австрийский вспомогательные корпуса.

12 июня 1812 года Наполеон во главе 448-тысячной Великой армии перешел Неман и вторгся в пределы России. Позднее, вплоть до ноября 1812 года, к ней присоединились еще 199 тысяч человек, включая прусский и австрийский вспомогательные корпуса. В этот день 26 декабря 1812 года (14 декабря по ст. ст.) остатки «Великой армии» НАПОЛЕОНА (около 30 тысяч человек) пересекли Неман, оставив пределы России. Император потерял в России около 550 тысяч человек, всю конницу и артиллерию.

Из 647 тысяч человек, участвовавших в русском походе, обратно через Неман перешли примерно 30 тысяч французов, поляков, итальянцев и немцев. В более или менее полном виде уцелели лишь действовавшие на флангах 20-тысячные корпуса австрийцев, пруссаков и саксонцев. Из попавших в русский плен также мало кто пережил суровую зиму 1812/13 года.

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

... назначен Тамбовским губернатором |

В этот день в 1785 году крупнейший русский поэт эпохи Гаврила Романович Державин (03(14).07.1743, Казань, по др. данным, д. Сокура или д. Кармачи Казанской губ. 08(20).07.1816, с. Званка Новгородской губ.), к этому времени уже прославившийся несколькими одами, был назначен Тамбовским губернатором.

В этот день в 1785 году крупнейший русский поэт эпохи Гаврила Романович Державин (03(14).07.1743, Казань, по др. данным, д. Сокура или д. Кармачи Казанской губ. 08(20).07.1816, с. Званка Новгородской губ.), к этому времени уже прославившийся несколькими одами, был назначен Тамбовским губернатором. Прибыв в Тамбов в марте 1786 г. Державин застал губернию в крайнем расстройстве. За шесть лет существования губернии сменилось уже четыре губернатора, в делах был беспорядок, границы губернии не определены, недоимки достигли громадных размеров, губернский центр утопал в грязи. Ощущался недостаток образования всего общества, а особенно дворянства, которое по словам Державина "...так было грубо и необходительно, что ни одеться, ни войти, ни обращаться, как должно благородному человеку, не умели..."

Для юношества были открыты классы грамматики, арифметики, геометрии, вокальной музыки, танцевальные классы. Гарнизонная школа и духовная семинария давали низкий уровень знаний, поэтому в доме купца Ионы Бородина было открыто народное училище. В доме губернатора давались театрализованные представления, а вскоре было начато и строительство театра. В заслугу Державину можно поставить написание топографии губернии и составление плана Тамбова, наведение порядка в делопроизводстве, открытие типографии, принятие мер к улучшению судоходства по реке Цне, выгодные для казны закупки муки для Петербурга. При новом губернаторе улучшилось соблюдение законов, была приведена в порядок тюрьма. Было положено начало сиротскому дому, богадельне, больнице.

Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Фразы, услышав которые после переключения телеканала, понимаешь, что пропустил что-то очень интересн |

2)... Что ж, Михаил, столь скандальных фотографий Курниковой зрители еще не видели.

3)... до 10. По этому адресу мы и ждем всех завтра. Плазменных телевизоров и ноутбуков хватит на всех!

4)... Судья дает финальный свисток! Вот так, друзья, Борисовский "Батэ" победил Барселону со счетом 7:0!

5)... Сейчас Новодворской остановят кровотечение и мы продолжим наши дебаты.

Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Язычество христианства. 25 декабря. |

Спиридон в народе именовался Солнцеворотом, Поворотом, Солнцеповоротом, так как в день его памяти, по народному выражению, "солнце поворачивается на лето, а зима на мороз", день начинает прибывать, а ночь умаляться ("После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек"), земля идет по зимнему пути к весне. В некоторых местах крестьяне верили даже, что это сам св. Спиридон поворачивает солнце и следит, чтобы оно не гасло, не отворачивалось, не скрывалось от людей (ср. пословицу: "Святой Спиридон зиму на лето поворотил"); по украинской же легенде, это Господь укоротил ночь, чтобы спасти св. Спиридона от ведьм.

На Спиридона ходили встречать солнце на заснеженные угорья, приветствовали его песнями. А дети, начиная с этого дня, с утра до вечера пропадали на горках - катались на салазках, ледышках, старых корытах и обледенелых рогожах, лепили снежных баб и т.д.

На Руси говорили, что "на Спиридона-солнцеворота медведь в берлоге поворачивается на другой бок (или с боку на бок ворочается), а корова на солнышке бочок нагреет".

Читать далее

Один католический священник когда-то сказал примерно следующее:

Бартоломео де Лас Касас

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Страсти-мордасти народов мира. |

1. Монгольский червь смерти

Этот огромный червь от 2-х до 4-х футов в длину предположительно обитает в пустыне Гоби. Местные жители называют его «allghoi», что в переводе означает «червь, напоминающий кишки, заполненные кровью». При контакте червь может убить своим жёлтым ядом. Говорят, что он может убить и на расстоянии силой подобной электрическому удару. Особенно активен червь в июне и июле. Если вдруг вы окажетесь в это время в пустыне Гоби, не надевайте одежду жёлтого цвета, так как этот цвет особенно привлекает червя смерти. (это ж "Дрожь земли" - век воли не видать!!! - прим. автора)

2.Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

37 лет предотвращённого теракта. |

Тогда это ещё было в новинку... "захват заложников в самолёте", "воздушный терроризм"... "Мировая общественность" на все голоса превозносила их как борцов "за свободу". И так было до тех пор, пока этой свободы не потребовали у них самих... те, кого они сами кормили и поили... с рук.

Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Объект 279. Ужас тайги. |

Дальность маловата, но сам... зверь :)

Дальность маловата, но сам... зверь :)| Танк на четырех гусеницах создан в Ленинграде коллективом ВНИИ-100 под руководством Л.С.Троянова, в качестве перспективного тяжелого танка для замены Т-10. Серийно машина не производилась, работа закрыта по указанию Н.С.Хрущева в 1961 г. Основная тактико-техническая характеристика: Масса 60 т. Экипаж 4 человека. Бронирование 250300 мм. Вооружение: пушка 130 мм;Читать далее Боекомплект:пушки 40 выстрелов; Мощность двигателя 1000 л.с.пулемета 800 патронов. Максимальная скорость 55 км/ч. Запас хода по шоссе 300 км. |

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

День Рождения Генерала. |

А. С. Пушкин

12 июня 1812 года 640-тысячная армия отборных, хорошо вооруженных и обученных французских солдат без объявления войны перешла границу России, которая, как всегда, оказалась неподготовленной к давно назревавшей войне. Обстановка при дворе Александра I была непростая, тон задавали многочисленные западноевропейские военные теоретики. Атмосферу двора как нельзя лучше передает известный случай. На вопрос Александра I, чем его наградить, генерал А. П. Ермолов в шутливой форме, намекая на привилегии, расточаемые иностранцам, заметил: "Произведите меня в немцы, государь!".Читать далее

проректор Могилёвского университета

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Чёрный Орёл. Новый танк Т-95 российская армия получит в 2009 году. |

Генерал армии Николай Макаров, начальник службы вооружений Вооруженных сил России, заявил, что в 2009 году на вооружение российской армии поступит новый танк, значительно превосходящий существующие образцы. Возможно, речь идет о T-95(«Объект 640»), разработанном в конструкторском бюро "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле.

Генерал армии Николай Макаров, начальник службы вооружений Вооруженных сил России, заявил, что в 2009 году на вооружение российской армии поступит новый танк, значительно превосходящий существующие образцы. Возможно, речь идет о T-95(«Объект 640»), разработанном в конструкторском бюро "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле. По словам Макарова, речь идет о принципиально новой боевой машине "с абсолютно новой ходовой частью, силовой установкой, системой управления огнем, вооружением, системой распознавания целей и разведки". Сейчас идут испытания нового танка, которые будут завершены в 2008.

Читать далее

Боевая масса, т ~50 т

Боевая масса, т ~50 т Компоновочная схема классическая

Экипаж, чел. 3

Габаритные размеры, мм

Защита танка

Активная защита "Дрозд-2"

Вооружение

Тип пушки гладкоствольная

Калибр пушки, мм 125 мм

Длина ствола пушки, калибров / мм /

Двигатель

Тип двигателя ГТД

Модель двигателя ГТД-1400

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 1400 л.с.

Ходовая часть

Тип подвески торсионная

Число опорных катков на борт 7

Ходовые качества

Удельное давление на грунт, кг/см2 0,87-0,9 кг/см^2 (c уширителями 0,80-0,81 кг/см^2)

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

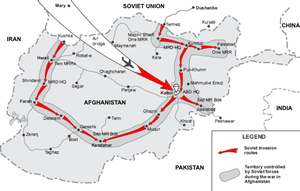

Операция «Шторм-333»: ввод советских войск в Афганистан |

28 лет назад (1979) Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских войск в Афганистан

28 лет назад (1979) Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских войск в Афганистан Первые этапы подготовки к операции.

Операция по захвату и уничтожению Х. Амина получила кодовое название «Шторм-333». Силы для проведения этой акции формировались постепенно. Еще в середине сентября сразу же после захвата власти Х. Амином в Кабул для изучения обстановки прибыли 17 офицеров из спецподразделения КГБ СССР во главе с майором Я. Семеновым. Они разместились на одной из вилл советского посольства и до поры до времени работали в различных ведомствах.

9 и 12 декабря с аэродромов узбекских городов Ташкента и Чирчика был переброшен на авиабазу Баграм под Кабулом «мусульманский» батальон. Все офицеры и солдаты были одеты в афганскую военную форму, сшитую по образцам, присланным по линии военной разведки.

В начале декабря в Баграм прибыли еще две подгруппы специальной группы КГБ «Зенит» (по 30 человек в каждой), а 23 декабря спецгруппа «Гром» (30 человек). Такие кодовые названия у них были в Афганистане, в Центре они назывались по-другому: группа «Гром» подразделение «А» или, по версии журналистов, «Альфа», а «Зенит» «Вымпел». Численность «зенитовцев» в Афганистане вместе с ранее прибывшими достигла более 100 человек. Общее руководство ими осуществлял А.К. Поляков.

Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

День дальней авиации России |

Праздник был учрежден в 1999 году по приказу главкома ВВС.

Праздник был учрежден в 1999 году по приказу главкома ВВС. В этот день, 23 декабря 1913 года, совершил первый полет четырехмоторный тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец» конструктора Игоря Сикорского.

Спустя ровно год царским указом была сформирована первая в мире эскадрилья таких самолетов. От этой даты ведет свое начало российская стратегическая авиация.

В настоящее время на вооружении дальней авиации, входящей в стратегическую ядерную триаду наравне с подводными лодками и ракетами, состоят стратегические бомбардировщики Ту-160 (15 бомбардировщиков), Ту-95МС и Ту-22М3.

В настоящее время на вооружении дальней авиации, входящей в стратегическую ядерную триаду наравне с подводными лодками и ракетами, состоят стратегические бомбардировщики Ту-160 (15 бомбардировщиков), Ту-95МС и Ту-22М3. Ракетоносец Ту-95МС был разработан еще 50 лет назад и является единственным в мире стратегическим бомбардировщиком, на котором установлены турбовинтовые двигатели. Самолеты Ту-22М3 входят в состав морской дальней авиации.

Задачей дальней авиации является поражение военных объектов противника на расстоянии многих тысяч километров от мест базирования, а также ведение оперативной и стратегической воздушной разведки.

СЛАВА НЕБЕСНЫМ ДАЛЬНОБОЙЩИКАМ!

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Тверь побеждает Орду и Москву. 1318 год. Бортневское сражение. |

В Бортеневском сражении (22 декабря 1318 года) с тверским князем Михаилом, которое, как полагают, случилось недалеко от города Старицы, москвичи потерпели поражение, хотя на их стороне воевала часть туменов ордынского войска. Многие попали в плен, в том числе и жена князя Юрия Кончака. Это первый случай, когда были наголову разбиты войска Орды. Российские историки как прошлых лет, так и современности, деликатно обходят эту тему, так как трудно объяснить современному россиянину, почему против русского князя, к тому же законно носившего титул великого князя всея Руси (по существу, первого государя России), воевало объединенное ордынско-московское войско. В плену жена князя Юрия Московского умерла, а поскольку она была родной сестрой хана Узбека, то Михаилу Тверскому пришлось держать ответ в Орде. Его обвинили в том, что он отравил Агафью.

В Бортеневском сражении (22 декабря 1318 года) с тверским князем Михаилом, которое, как полагают, случилось недалеко от города Старицы, москвичи потерпели поражение, хотя на их стороне воевала часть туменов ордынского войска. Многие попали в плен, в том числе и жена князя Юрия Кончака. Это первый случай, когда были наголову разбиты войска Орды. Российские историки как прошлых лет, так и современности, деликатно обходят эту тему, так как трудно объяснить современному россиянину, почему против русского князя, к тому же законно носившего титул великого князя всея Руси (по существу, первого государя России), воевало объединенное ордынско-московское войско. В плену жена князя Юрия Московского умерла, а поскольку она была родной сестрой хана Узбека, то Михаилу Тверскому пришлось держать ответ в Орде. Его обвинили в том, что он отравил Агафью. Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Да. |

благодарю

kazagrandy

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

С Днём рождения! |

art_aka_primus!

Больше позитива и сбывшихся надежд!

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

1237 год. Рязань погибла, но не покорилась. |

Начало нашествия на Русь.

Начало нашествия на Русь. Осенью 1237 г. войско Батыя (до 150 тыс. чел.) вторглось в пределы Рязанского княжества. Ханские послы явились к рязанскому кня]зю Юрию и стали требовать дань. «Когда из нас никого в живых не останется, тогда все возьмите», ответил им князь. Готовясь отразить нашествие, рязанцы обратились за помо]щью к великому князю владимирскому Юрию Всеволодовичу, но не получили ее.

Тем временем войска Батыя разбили высланный вперед авангардный отряд рязанцев и 16 декабря 1237 г. осадили их столицу город Рязань.

Чтобы измотать ее защитников, штурм крепостных стен велся беспрерывно, днем и ночью. Штурмующие отряды сменяли друг друга, отдыхали и вновь устремлялись на приступ русского города. Первые приступы горожане отбили. Тогда осаждавшие пустили в ход стенобитные машины и с их помощью разрушили крепостные укрепления.21 декабря неприятель ворвался через пролом в город.Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Это романтика... настоящая |

|

|

ну вот... географию сдали, теперь химия :) |

я, кстати, всё как надо сделал, эх... а в школе четвёрку поставили... кто б знал, как я потом полюблю прикладные разделы этой науки :)

тем более, что сегодня - пятница, так что... ;)

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

В продолжение вчерашнего дня. |

Said "Kosovo" - say "Dacota"!

источник

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

25 лет. Полёт нормальный. Двадцать восьмой в полёте. |

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

День Рождения маршала Победы. Константин Рокоссовский. |

(21.12.1896 3.8.1968)

После рождения Константина семья Рокоссовских переехала в Варшаву. В неполные 6 лет Костя осиротел: отец попал в железнодорожную катастрофу и после долгой болезни умер в 1902 году. В 1911 году умерла и мать.

После рождения Константина семья Рокоссовских переехала в Варшаву. В неполные 6 лет Костя осиротел: отец попал в железнодорожную катастрофу и после долгой болезни умер в 1902 году. В 1911 году умерла и мать. С началом Первой мировой войны Рокоссовский попросился в один из русских полков, следовавших на запад через Варшаву. Его охотно приняли. Ему шел 18-й год. Константин Рокоссовский стал рядовым бойцом русской царской армии. Вскоре его произвели в младшие унтер-офицеры Каргопольского драгунского полка. Здесь он служил с августа до октября 1917 года.

После Октябрьского вооруженного восстания он служил в Красной Армии помощником начальника отряда, командиром кавэскадрона и отдельного кавдивизиона. За бой против колчаковцев отмечен орденом Красного Знамени. Затем Рокоссовский командовал кавалерийскими полками, бригадой, дивизией, корпусом. На Восточном фронте участвовал в боях против белочехов, адмирала Колчака, банд Семенова, барона Унгерна. За последнюю операцию награжден вторым орденом Красного Знамени.

Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

День Русского оружия. |

В этот день в 1940 году на вооружение Красной Армии был принят «пистолет-пулемет системы Шпагина обр. 19Д1 г.» знаменитый ППШ калибра 7,62 мм , созданный за полгода до начала Великой Отечественной ковровским оружейником Георгием Шпагиным. При высоких эксплуатационных параметрах (вес без магазина 3,6 кг, длина 842 мм, скорострельность до 900 выстрелов в минуту, емкость дискового магазина 71 патрон) ППШ отличался невероятной технологичностью. Это было «штампосварное» изделие с минимальным числом резьбовых соединений и точных прессовых посадок почти все узлы изготовлялись холодной штамповкой из листа и соединялись электросваркой, станочной обработки требовал только ствол. Всего за военные годы было выпущено 5,4 миллиона ППШ, вклад которых в победу переоценить невозможно.

В этот день в 1940 году на вооружение Красной Армии был принят «пистолет-пулемет системы Шпагина обр. 19Д1 г.» знаменитый ППШ калибра 7,62 мм , созданный за полгода до начала Великой Отечественной ковровским оружейником Георгием Шпагиным. При высоких эксплуатационных параметрах (вес без магазина 3,6 кг, длина 842 мм, скорострельность до 900 выстрелов в минуту, емкость дискового магазина 71 патрон) ППШ отличался невероятной технологичностью. Это было «штампосварное» изделие с минимальным числом резьбовых соединений и точных прессовых посадок почти все узлы изготовлялись холодной штамповкой из листа и соединялись электросваркой, станочной обработки требовал только ствол. Всего за военные годы было выпущено 5,4 миллиона ППШ, вклад которых в победу переоценить невозможно. Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

20.12.1815 - Указ Александра I об изгнании ордена иезуитов из России |

В 60-х годах XVI века иезуиты утвердились в Речи Посполитой. 13.01.1577 издана булла папы Григория XIII об образовании Греческой коллегии, в которой должны были обучаться воспитанники из восточно-славянских земель Речи Посполитой, Ливонии, Московии и др. Во второй половине XVI века первой половине XVII века иезуиты основали на территории Речи Посполитой ряд учебных заведений. В XVI веке иезуиты, действовавшие на территории Речи Посполитой, издали около 350 теологическо-полемических, философских, катехизических, проповеднических сочинений.

В 60-х годах XVI века иезуиты утвердились в Речи Посполитой. 13.01.1577 издана булла папы Григория XIII об образовании Греческой коллегии, в которой должны были обучаться воспитанники из восточно-славянских земель Речи Посполитой, Ливонии, Московии и др. Во второй половине XVI века первой половине XVII века иезуиты основали на территории Речи Посполитой ряд учебных заведений. В XVI веке иезуиты, действовавшие на территории Речи Посполитой, издали около 350 теологическо-полемических, философских, катехизических, проповеднических сочинений. В 1581 году в Рим отправлен посланник русского царя Ивана IV И. Шевригин, которому было поручено просить папу о посредничестве при переговорах между Россией и Речью Посполитой. Папа в ответ послал в Россию своего легата, члена ордена иезуитов Антонио Поссевино.

В начале XVII века иезуиты активно участвовали в возведении на престол Лжедмитрия I. Иезуиты находились в войске Лжедмитрия I и были изгнаны из России вместе с польско-литовскими интервентами.

Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Как встречают Новый Год в разных местах |

В Северной Корее в новогоднюю ночь устраивают праздничный салют по Южной Корее.

В Антарктиде Новый Год встречают игрой в снежки и катанием на снежной бабе. Да и остальные праздники тоже

Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

а вы что? сегодня работать решили?... фигушки! :) |

|

|

День Внешних интересов России. |

В этот день в 1920 создан Иностранный отдел ВЧК при НКВД РСФСР - российская внешняя разведка.

В этот день в 1920 создан Иностранный отдел ВЧК при НКВД РСФСР - российская внешняя разведка. С победой Октябрьской революции в России молодому государству, чтобы обеспечить защиту своих жизненных интересов, успешно осуществлять внешнеполитический курс, следовало иметь исчерпывающую, достоверную и своевременно поступающую информацию о противнике, о внутренней и внешней политике сопредельных государств, державах "Антанты", их секретных военно-политических планах. Дипломатическим путем таких сведений получить было нельзя, тем более, что Советская Россия и к 1920 году не имела дипломатических отношений со многими из них.

Подразделения разведки Советского государства создавались в Красной Армии и во Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Закордонная разведка создавалась как неотъемлемая часть чекистских органов. Попытки вести разведку за границами Советской России предпринимались ВЧК сразу же после ее создания. Инициатором их был Председатель ВЧК Ф.Э.Дзержинский.

Многие крупные сражения, перевороты, революции, самые разные социально-политические и экономические потрясения в истории зачастую становились возможными лишь благодаря удачно проведенным спецоперациям.

В одних операциях участвовали десятки, даже сотни людей, другие осуществлялись лишь одним человеком. Многие прогремели на весь мир, а какие-то практически никому неизвестны.

В любом случае каждая виртуозная спецоперация представляла собой сложный комплекс точно выверенных действий и поэтому впоследствии всегда вызывала особый интерес.

Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

ЧК. 90 лет на страже безопасности государства. |

СОЗДАНИЕ ВЧК: НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Несмотря на обширную историографию Всероссийской чрезвычайной комиссии, проблема ее создания остается не вполне исследованной. До последнего времени в этом даже отказывались видеть проблему. Как правило, создание ВЧК в декабре 1917 года объяснялось - с теми или иными вариациями - резко обострившейся обстановкой в Петрограде. Между тем, хотя обстановка в столице в тот период действительно была напряженной, это отнюдь не явилось основной причиной организации ВЧК. Резкое обострение ситуации, напротив, во многом препятствовало созданию нового органа по борьбе с контрреволюцией.

Несмотря на обширную историографию Всероссийской чрезвычайной комиссии, проблема ее создания остается не вполне исследованной. До последнего времени в этом даже отказывались видеть проблему. Как правило, создание ВЧК в декабре 1917 года объяснялось - с теми или иными вариациями - резко обострившейся обстановкой в Петрограде. Между тем, хотя обстановка в столице в тот период действительно была напряженной, это отнюдь не явилось основной причиной организации ВЧК. Резкое обострение ситуации, напротив, во многом препятствовало созданию нового органа по борьбе с контрреволюцией. Большевики не могли овладеть аппаратом старых министерств и ведомств и поставить себе на службу чиновничество. Роль аппарата Совета Народных Комиссаров выполнял Петроградский Военно-революционный комитет. (После того как 29 октября 1917 года в него были включены тринадцать представителей ВЦИК, последний превратился во всероссийский орган и стал называться Военно-революционным комитетом при ВЦИК.) Именно ВРК играл ведущую роль в наведении "революционного порядка", в борьбе с забастовкой служащих, организации наркоматов и решении других неотложных проблем, фактически ВРК подменяя Наркомат внутренних дел.Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

День Приказа. |

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

С Праздником, Контра! |

Всегда с войсками, всегда в войсках. 19 декабря День военной контрразведки

Пожалуй, профессия военного контрразведчика не самая известная. Однако это нисколько не умаляет ее значения как для Вооруженных Сил, так и для дела обеспечения государственной безопасности нашей Родины. На вопрос, который нередко задают люди, далекие от армии: чем именно занимаются контрразведчики в войсках? - я отвечу всеобъемлющей официальной формулировкой. Департамент военной контрразведки Федеральной службы безопасности России и работающие под его непосредственным руководством управления (отделы) в соответствии с Конституцией и федеральными законами обеспечивают в пределах своих полномочий безопасность в Вооруженных Силах и иных воинских формированиях.

Свои истоки наша служба в войсках берет с июля 1918 года. Сначала это были разрозненно действовавшие органы Военного контроля, созданные Реввоенсоветом Республики, а также чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией, образованные СНК РСФСР на Восточном и других фронтах. Однако 19 декабря 1918 года постановлением Бюро ЦК РКП (б) фронтовые и армейские ЧК были объединены с органами Военного контроля, и на их основе образован новый орган - Особый отдел ВЧК при СНК РСФСР.

Читать далееhttp://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Сидоров! К доске! Покажи нам столицу Занзибара! :) |

pavel_ak, делюсь с вами возможностью окунуться снова в мир географии :)

Прошу любить и жаловать программку. В ЖЖ источника есть код для вставки в свой блог.

При желании можете отписать до какого уровня дошли ;)

Читать далее

Если честно, то радовало раньше и сейчас радует эта наука. И для мозгов полезно.

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

С Днём Рождения, дорогой Леонид Ильич... |

Родился Брежнев Леонид Ильич 6 (19) декабря 1906, в селе Каменское (ныне г. Днепродзержинск), Украина.Трудовую жизнь начал с пятнадцати лет. После окончания в 1927 году Курского землеустроительно-мелиоративного техникума работал землеустроителем в Кохановском районе Оршанского округа Белорусской СССР. В комсомол вступил в 1923 году, в члены КПСС - в 1931. В 1935 году оканчивает металлургический институт в г. Днепродзержинске, там же работал инженером на металлургическом заводе.

Родился Брежнев Леонид Ильич 6 (19) декабря 1906, в селе Каменское (ныне г. Днепродзержинск), Украина.Трудовую жизнь начал с пятнадцати лет. После окончания в 1927 году Курского землеустроительно-мелиоративного техникума работал землеустроителем в Кохановском районе Оршанского округа Белорусской СССР. В комсомол вступил в 1923 году, в члены КПСС - в 1931. В 1935 году оканчивает металлургический институт в г. Днепродзержинске, там же работал инженером на металлургическом заводе. На свой первый ответственный пост в Днепропетровском обкоме партии Брежнев был выдвинут в 1938 г., когда ему было около 32 лет. По тем временам карьера Брежнева была не из самых быстрых. Брежнев не был карьеристом, который пробивается вверх, расталкивая локтями других претендентов и предавая своих друзей. Он отличался уже тогда спокойствием, лояльность к коллегам и начальству и не столь пробивался вперед сам, сколько eго продвигали вперед другие.Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Министр нравственности образования. |

19 декабря родился Голицын Александр Николаевич, князь - государственный деятель (1773 - 1844). Зачисленный при Екатерине II в пажи, Голицын с детских лет имел доступ ко двору, где сначала ценился как участник детских игр великих князей - Александра и Константина , а потом - как остроумный и ловкий кавалер. При Павле был выслан из Петербурга. Служебная карьера его начинается уже при Александре. Назначенный сначала обер-прокурором I департамента Сената, Голицын в 1803 г., по настоянию Александра, взял на себя должность обер-прокурора Святейшего Синода. В 1810 г. Голицын становится, при сохранении прежней должности, главноуправляющим иностранными исповеданиями, в 1816 г. - министром народного просвещения. После того как в 1817 г. ведомства духовных дел и народного просвещения были объединены в одно министерство, Голицын стал во главе последнего, ноЧитать далее

19 декабря родился Голицын Александр Николаевич, князь - государственный деятель (1773 - 1844). Зачисленный при Екатерине II в пажи, Голицын с детских лет имел доступ ко двору, где сначала ценился как участник детских игр великих князей - Александра и Константина , а потом - как остроумный и ловкий кавалер. При Павле был выслан из Петербурга. Служебная карьера его начинается уже при Александре. Назначенный сначала обер-прокурором I департамента Сената, Голицын в 1803 г., по настоянию Александра, взял на себя должность обер-прокурора Святейшего Синода. В 1810 г. Голицын становится, при сохранении прежней должности, главноуправляющим иностранными исповеданиями, в 1816 г. - министром народного просвещения. После того как в 1817 г. ведомства духовных дел и народного просвещения были объединены в одно министерство, Голицын стал во главе последнего, ноЧитать далееhttp://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Как испортить себе жизнь. 18 советов девушкам/ |

1. Обзаведись громким будильником

Долой нежно тренькающие, деликатно пикающие и мелодичные приспособления для побудки! Настоящий будильник должен греметь как молот по наковальне. Или буравить мозг истошным трезвоном, чтобы тебя подбрасывало в постели, как ошпаренную. Преврати утренний подъем в маленький экстрим бодрящий стресс на весь день гарантирован!

Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Неудачники |

2. Борясь с жарой, Кристос Бертсос соорудил в своем доме кондиционер, основной деталью которого был гигантский пропеллер самолета. Когда Бертсос включил свое детище, крышу его дома сорвало, и она улетела в неизвестном направлении.

3. Пенсионерка из Шеффилда прожила 20 лет в темноте, потому что не захотела поднимать шум из-за того, что в ее доме отключили электричество.

Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

1963 год. 18 декабря. Расовые манифестации в Москве |

В среду 18 декабря в час дня на Красной площади в Москве произошли серьезные расовые манифестации, в которых участвовало больше 400 студентов-африканцев. Манифестация была вызвана убийством, или, во всяком случае, таинственными обстоятельствами смерти одного черного студента уроженца Ганы.

Манифестанты утверждают, что их товарищ был найден с ножевой раной, нанесенной ему советским студентом. Манифестация началась около часу дня, когда на знаменитую площадь начали стекаться небольшими группами африканские студенты. Он несли самодельные плакаты, на которых по-русски было написано "Москва - вторая Алабама", "В Африке к русским относятся хорошо", "Мы хотим человеческого отношения" и т.д. Манифестанты выкрикивали враждебные СССР лозунги.

На Красную площадь были сразу же посланы наряды милиции, площадь оцепили, иЧитать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

С Днём Рождения, тов. Сталин. Часть 2. |

В день покушения он лично продиктовал постановление ЦИК СССР «О порядке ведения дел о террористических актах против работников Советской власти». Сроки следствия по подобным делам отныне не должны были превышать десяти дней, дела рассматривались без прокурора и адвоката, подача кассационных жалоб и ходатайств о помиловании не допускалась. Приговор к высшей мере должен был приводиться в исполнение в течение суток. Введение в действие этого закона открыло путь неслыханному со времен Средневековья правовому произволу. Позже (в марте 1935 г.) был принят «Закон о наказании членов семей изменников Родины», по которому всех ближайших родственников «врагов народа» должны были выселять в отдаленные районы страны, даже в том случае, когда они не имели никакого отношения к совершенному преступлению. Одновременно были ужесточены меры воздействия на арестованных. В обкомы была разослана секретная телеграмма за подписью Сталина: «ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практику НКВД допущено с 1937 г. с разрешения ЦК... Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей пролетариата. Спрашивается: почему социалистическая разведка должна быть гуманнее в отношении заклятых врагов рабочего класса?»Читать далее

В день покушения он лично продиктовал постановление ЦИК СССР «О порядке ведения дел о террористических актах против работников Советской власти». Сроки следствия по подобным делам отныне не должны были превышать десяти дней, дела рассматривались без прокурора и адвоката, подача кассационных жалоб и ходатайств о помиловании не допускалась. Приговор к высшей мере должен был приводиться в исполнение в течение суток. Введение в действие этого закона открыло путь неслыханному со времен Средневековья правовому произволу. Позже (в марте 1935 г.) был принят «Закон о наказании членов семей изменников Родины», по которому всех ближайших родственников «врагов народа» должны были выселять в отдаленные районы страны, даже в том случае, когда они не имели никакого отношения к совершенному преступлению. Одновременно были ужесточены меры воздействия на арестованных. В обкомы была разослана секретная телеграмма за подписью Сталина: «ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практику НКВД допущено с 1937 г. с разрешения ЦК... Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей пролетариата. Спрашивается: почему социалистическая разведка должна быть гуманнее в отношении заклятых врагов рабочего класса?»Читать далееhttp://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

С Днём Рождения, тов. Сталин. Часть 1. |

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович - биография политика. [6 (18 декабря) 1879, Гори, ныне Грузия 5 марта 1953, Москва] |

Становление политика Становление политикаБудущий правитель Советского Союза и один из самых могущественных диктаторов в истории человечества родился в декабре 1878 г . в небольшом грузинском городке Гори в семье бывшего крепостного, сапожника Виссариона Джугашвили. В 1930-е гг. на Кавказе возникли многочисленные легенды о рождении Иосифа (в отцы прочили даже путешественника Пржевальского). Мальчик рос болезненным, у него обнаружился дефект левой руки и ноги, в 1884 он перенес оспу. Его детство и юность были очень бурными. В 1888 г . родители определили маленького Иосифа в местное духовное училище. Он закончил его с отличием в 1894 г ., после чего поступил в Тифлисскую православную духовную семинарию. Около 1896 г . он примкнул к тайно действовавшему в ней марксистскому кружку, а в 1898 г . вступил в нелегальную организацию грузинских марксистов «Месамедаси». Вскоре Джугашвили с головой ушел в революционную деятельность.Читать далее

В созданном после Октябрьской революции Совете народных комиссаров Сталин занял пост наркома по делам национальностей. Начавшаяся Гражданская война отвлекла его от прямых обязанностей. В те трудные годы он неоднократно выполнял особые поручения Ленина на фронтах. Так, весной 1918г. вместе со Шляпниковым Сталин был направлен на юг России для организации продразверстки. В Царицыне они застали полную неразбериху и хаос как в продовольственных, так и в военных делах. Сталин немедленно взял власть в свои руки и развернул бурную деятельность. Уже через несколько недель положение на транспорте значительно улучшилось, а в центр потекло зерно. Во второй половине июля к Царицыну подступила Донская армия генерала Краснова. Казаки прорвались к самому городу и блокировали его со всех сторон. Однако жесткими методами Сталин восстановил дисциплину и город не сдал. Между прочим, он приказал расстрелять множество бывших офицеров военспецов, назначенных военным наркомом Троцким. На этой почве между двумя наркомами началась жестокая распря. Только в октябре Троцкий добился отзыва Сталина в Москву. В январе 1919 г . (после того как колчаковцы взяли Пермь) Сталин вместе с Дзержинским вновь был направлен на фронт, на этот раз в Вятку. Красные части были деморализованы поражениями в них процветали пьянство и мародерство. Беспощадными расстрелами Сталин восстановил порядок

Еще одно обстоятельство чрезвычайно усилило руководящую роль генсека в мае того же года Ленин перенес первый инсульт. Под предлогом предоставления вождю необходимого покоя Сталин изолировал его от всех дел. Тогда разыгрался первый раунд борьбы за власть, в котором главными противниками были Троцкий и Сталин. Лев Троцкий, в то время «человек 2» в партийной иерархии, имел огромные заслуги перед партией и перед революцией и, несомненно, был как личность ярче и талантливее всех своих оппонентов. Однако пост, который он занимал, нарком обороны в мирное время не давал большого влияния. Добиться победы над Сталиным на партийном съезде он не мог, поскольку тот заведомо имел возможность обеспечить себе на нем большинство. Поэтому в 1923 г . он и его сторонники развернули ожесточенную дискуссию, протестуя против диктата Секретариата и требуя расширения партийной демократии. Причина разногласий была, впрочем, не только в этом. Один из важнейших вопросов, стоящих в то время перед партийным руководством, заключался в том, как относиться к НЭПу. (Известно, что в 1921 г . Ленин должен был пойти на резкое изменение политического курса: вновь допустил в стране свободную торговлю и частное предпринимательство. Эта политика, в отличие от царившего в годы Гражданской войны «военного коммунизма», получила название новой экономической политики, или нэпа.) «Левые» (Троцкий и его сторонники) требовали покончить с нэпом, усилить давление на зажиточ\ных крестьян (кулаков) и новую буржуазию (нэпманов), твердили о том, что хозяйство должно быть подчинено плановому руководству, требовали «диктатуры промышленности», то есть мощной и немедленной индустриализации. Средства для нее должны были дать изъятия из деревни. (По словам одного из лидеров «левых» Преображенского, пролетарское государство, как и капиталистическое, должно было для проведения индустриализации пройти через период «первоначального накопления». В этих целях следовало пойти «на эксплуатацию пролетариатом досоциалистических форм хозяйства». Крестьянство рассматривалось Преображенским и Троцким в качестве «внутренней колонии» главного источника роста промышленности.) Однако прошедшая в январе 1924 г . партийная конференция осудила Троцкого и оппозицию по всем пунктам, назвав ее «мелкобуржуазным уклоном». Впрочем, Каменев и Зиновьев торжествовали рано победа не привела их к власти. Вместо того чтобы разделить влияние со своими прежними союзниками, Сталин вдруг стал демонстрировать близость с Бухариным, главой направления, которое в партии называли «правым». Бухарин, в противовес Троцкому, являлся энергичным сторонником новой экономической по\литики и считал, что необходимо всемерно поддерживать свободную торговлю и сельскохозяйственное производство. В апреле 1925 г. Бухарин напечатал в «Правде» статью с лозунгом, обращенным к крестьянам: «Обогащайтесь!». Этот призыв ошарашил старых партийцев. Зиновьев и Каменев потребовали объяснений у Сталина, но тот загадочно молчал. Те обрушились с нападками на Бухарина, но вскоре поняли, что за всеми его действиями стоит Сталин. Бывшие союзники стали расходиться все дальше и дальше, а в декабре 1925 г . на XIV съезде произошел полный разрыв. Вновь развернулась борьба. Однако силы оказались неравными. Зиновьев, как глава Ленинградской парторганизации, мог контролировать выбор делегатов только в своей губернии. Между тем Сталин, как Генеральный секретарь, с успехом провел своих делегатов во всех остальных губерниях. В результате на съезде Зиновьев и Каменев остались в полном меньшинстве. Выступления их сторонников были затопаны, зашиканы и захлопаны другими делегатами. Поражение имело для них чувствительные последствия: Зиновьев перестал быть главой Ленинградской парторганизации (его место занял лояльный Сталину Киров), а Каменев лишился поста зам. председателя Совнаркома и был выведен из членов Политбюро в кандидаты. Сталин ввел в Политбюро своих ставленников Ворошилова, Молотова и Калинина и с этого времени имел твердое боль\шинство во всех главных партийных органах.

К тому времени, когда единоличная и бесконтрольная власть окончательно перешла в руки Сталина, он был уже искушенным, сложившимся политиком. Как и многие большевики, он не получил в молодости систематического образования и должен был заполнять пробелы в своих знаниях упорным самообразованием. Таким образом, хотя Сталин несомненно знал очень много, едва ли можно считать его образование фундаментальным, а знания энциклопедическими. В этом отношении он уступал другим членам Политбюро. Зато ему всегда было присуще глубокое понимание сути и механизмов государственной власти. Как никто другой, Сталин умел подбирать себе послушных исполнителей и проводить свою железную волю через созданный им и прекрасно отлаженный государственный аппарат. В этом отношении он не знал себе равных, и все его личные качества как нельзя более соответствовали роли человека, стоявшего во главе такого аппарата. Он отличался феноменальной памятью и за 30 лет своего правления ни разу не ошибся, называя фамилию должностного лица. Ясность и четкость, свойственные его мышлению, умение сразу схватить суть любого явления выпукло проявлялись в его манере выступать и вести беседу. Речь его была логичной, но не сухой. Он был хороший полемист, никогда не опускался до словоблудия, каждая реплика его была емкой и глубоко продуманной. Кроме того, он обладал исключительной работоспособностью. Сталина справедливо упрекали за то, что он всю страну заставил трудиться в поте лица. Но не надо забывать, что для себя он не делал здесь никакого исключения. Его рабочий день обычно затягивался до раннего утра. Ежедневно ему как главе государства приходилось разрешать множество самых разнообразных вопросов. При этом Сталин никогда не чуждался черновой работы, никогда не страдал верхоглядством каждая проблема прорабатывалась им с глубочайшей основательностью и методичностью. Хотя конечное решение любого вопроса зависело исключительно от него, он всегда давал высказаться по нему каждому из присутствующих, внимательно выслушивал их, а потом резюмировал.

В своей политической деятельности Сталин всегда оставался великим практиком. Собственной теории построения социализма он не имел. Но хорошо усвоив идеи Маркса, Ленина и Троцкого, он, кажется, никогда не колебался в выборе того пути, по которому следует вести страну. Он ясно сознавал, что Советский Союз только тогда сможет играть в мировой политике решающую роль, когда получит многомиллионную, первоклассную армию, оснащенную сверхсовременным оружием: танками, самолетами, машинами и кораблями. Создать все это без мощной, развитой индустрии было нереально. Поэтому первым этапом в сталинском плане построения социализма стала сверхбыстрая супериндустриализация страны, к которой он и приступил в 1927 г., после того как все рычаги власти оказались в егс руках. «Вождь» партии и государства Однако уже осенью 1927 г. большая часть крестьян отказалась продавать свой хлеб за бесценок. План хлебозаготовок был сорван, вскоре образовался большой дефицит хлеба, который стал серьезно сказываться на снабжении городов. Реакция коммунистических лидеров на это глухое сопротивление днревни была жесткой: по предложению Сталина большинство членов ЦК проголосовало за применение чрезвычайных мер против зажиточных крестьян, «скрывающих» излишки зерна. В деревню, как во времена Гражданской войны, были двинуты вооруженные отряды. Они стали проводить реквизиции и аресты, разгоняли местные органы власти и закрывали рынки. Все это фактически означало конец новой экономической политики, защитниками которой были «правые» Бухарин и его сторонники (Рыков, Томский и другие). Это неизбежно привело к возрождению внутрипартийной борьбы. В апреле 1929 г . на пленуме ЦК Сталин неожиданно выступил против «правых» с резким докладом. В ноябре Бухарин был исключен из Политбюро. В следующем году потеряли свои посты Рыков и Томский. Сталин установил полный контроль как над партией, так и над правительственными органами. Власть его с этого времени фактически стала неограниченной. Между тем грубый нажим на крестьян в 19281929 гг. привел к тому, что резко сократились посевные площади. Заготовка зерна весной 1929 г . шла еще хуже, чем в предыдущие годы. По всей стране и даже в Москве ощущались перебои с продажей печеного хлеба. Сталин понял, что без кардинальной перестройки сельскохозяйственных отношений продолжать индустриализацию прежними темпами невозможно. Строптивых единоличников должны были сменить послушные и зависимые от государства колхозники. Начало новой политике положила написанная сенью 1929 г. статья «Год великого перелома», в которой Сталин выдвинул лозунг «сплошной коллективизации». В декабре на конференции аграрников-марксистов он объявил о ликвидации кулачества как класса и о том, что раскулачивание должно стать составной частью коллективизации. В январе 1930 г . было принято соответствующее постановление ЦК. После этого государство, используя всю мощь своих карательных органов, стало загонять крестьян в колхозы. Во многих областях выдвинули лозунг: «Кто не идет в колхозы, тот враг Советской власти». Так как понятие «кулак» было довольно растяжимое, репрессии обрушились не только на зажиточных крестьян, но и на всех тех, кто не желал добровольно передавать свое добро в коллективное пользование их лишали имущества и вместе с семьями высылали из деревень. Масштабы развернувшегося террора были огромны. В нетопленых вагонах сотни тысяч крестьян, женщин, детей было вывезено в отдаленные районы Урала, Казахстана, Сибири, где было создано множество кулацких спецпоселений. Общее число раскулаченных и выселенных семей составляло не меньше 1 млн. (то есть около 5 млн. человек). К 1 марта 1930 г . в колхозы было насильно объединено 55% крестьянских хозяйств. А 2 марта Сталин совершил политический трюк, который он проделывал потом неоднократно: публично отмежевался от проводимой им политики. В этот день в газете «Правда» появилась его статья «Головокружение от успеха». В ней Сталин обрушился с резкой критикой на местные советы и партийные организации, «запрещая» силой загонять крестьян в колхозы. Через два месяца половина крестьян уже вышла из колхозов, но «обработка» их продолжалась, так что к лету 1931 г. в колхозах было вновь объединено до 60% единоличников. В результате Сталин получил послушную деревню, из которой мог брать столько хлеба, сколько ему требовалось. Государственные заготовки непрерывно возрастали, достигнув к 1934 г. 40% собираемого зерна. Следствием жестоких изъятий хлеба стал страшный голод, охвативший в 19321933 гг. Украину, Поволжье, Кавказ и Казахстан. Крестьяне вымирали целыми деревнями. Кое-где процветало людоедство. Никакой помощи этим бедствующим районам оказано не было. Напротив, продажа хлеба за границу продолжалась. Голодающие пытались бежать в города, но расставленные всюду воинские заставы не выпускали их из охваченных голодом районов. Предполагают, что здесь за два с небольшим года вымерло не меньше пяти миллионов человек.

Большой террор Начало репрессиям положило убийство Кирова. 1 декабря 1934 г. его прямо в Смольном застрелил молодой партиец Леонид Николаев. Смерть Кирова и поднятая вокруг нее газетная шумиха дали Сталину удобный повод для расправы со своими бывшими врагами. |

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Считаю необходимым изготовление таких табличек в массовом порядке! |

|

|

Обязанности настоящего кота. |

Кот постоянно должен поддерживать человека в форме, заставляя его непрестанно двигаться по квартире, нагибаться, собирая ручки, карандаши, носки и т.д.

Кот должен крепко держать зубами ручку или карандаш, пока человек пытается писать.

Кот постоянно должен проводить ревизию в холодильнике, даже если человек этого не хочет. Если он не хочет значит, что-то там прячет, и с эти что-то следует хорошенько разобраться, а потом уж призвать к ответу самого человека.

Кот должен следить за модой. Если нынче в моде DVD-системы, значит, и современный кот должен идти в ногу с эпохой и периодически заглядывать в новомодную аппаратуру, стараясь разобраться, что к чему и для чего нужен вот этот голубой провод.

Кот должен ночью каждый час проверять, не заползла ли под одеяло человеку какая-нибудь змея.

Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

35-й генерал-фельдмаршал. |

Родился 17 декабря 1735 года в семье бывшего сенатора и президента Коммерц-коллегии графа Платона Ивановича Мусина-Пушкина, пострадавшего вместе с кабинет-министром в царствование императрицы Анны Иоанновны.

Родился 17 декабря 1735 года в семье бывшего сенатора и президента Коммерц-коллегии графа Платона Ивановича Мусина-Пушкина, пострадавшего вместе с кабинет-министром в царствование императрицы Анны Иоанновны. На пятом году своего возраста разлучен с отцом, который сослан был в Соловецкий монастырь. Граф Платон Иванович Мусин-Пушкин служил, в молодых летах, по дипломатической части; потом присутствовал в Московской конторе Правительствующего Сената; был губернатором: в Смоленске, в Казани (1732 г) и в Эстляндии (1734 г.); пожалован: президентом Коммерц-коллегии (1736 г.); сенатором (1739 г.), с оставлением под его начальством Коммерц-коллегии и Канцелярии конфискаций, также с подчинением ему вновь учрежденной Коллегии экономии; кавалером ордена Св. Александра Невского (1740 г.). Дружба с кабинет-министром Волынским погубила его: по доносу Бирона лишен он (27 июня) чинов, знака отличия графского достоинства и, после жестокой пытки, с отрезанием языка сослан в Соловецкий монастырь Архангельской губернии, за дерзкие будто бы речи. Императрица Елисавета Петровна возвратила его из ссылки и приказала жить в Симбирской деревне.

Валентин Мусин-Пушкин поступил на военную службу в двенадцать лет. В 1747 был записан в гвардию; участвовал в Семилетней войне.

Вскоре после того он был зачислен в Конную гвардию, служа в которой в чине секунд-ротмистра, принял участие в перевороте 1762 г., за что в день коронации Екатерины II помимо возвращения конфискованных при Бироне имений был пожалован камер-юнкером.

Читать далее

http://d-pankratov.livejournal.com/

|

|

Медленный рост его могущества начался после того, как в апреле 1922 г . на XI съезде Сталин был избран на только что созданный пост Генерального секретаря партии. Должность эта первоначально мыслилась как чисто организационная. Секретариат был в партийной иерархии только третьим по значению органом после Политбюро и Оргбюро и создавался для решения текущих технических вопросов. Однако в сфере его деятельности находился подбор партийных кадров. Этот важный и поначалу неприметный рычаг Сталин немедленно использовал в своих интересах, всюду продвигая своих сподвижников. В Оргбюро (этот орган занимался организационными вопросами) он выдвинул Молотова, а заведующим орготделом ЦК назначил Лазаря Кагановича. Вскоре орготдел получил право назначать партийных руководителей на местах. Меньше чем за год Каганович проверил и утвердил с подачи Сталина сорока трех губернских секретарей, обеспечив генсеку контроль над партийной провинцией, а следовательно - и над всеми местными органами власти. Через этих секретарей Сталин в дальнейшем легко подбирал нужных людей в делегаты партийных съездов, на которых в те годы решалась политика страны, и всегда обеспечивал на них большинство своим сторонникам.

Медленный рост его могущества начался после того, как в апреле 1922 г . на XI съезде Сталин был избран на только что созданный пост Генерального секретаря партии. Должность эта первоначально мыслилась как чисто организационная. Секретариат был в партийной иерархии только третьим по значению органом после Политбюро и Оргбюро и создавался для решения текущих технических вопросов. Однако в сфере его деятельности находился подбор партийных кадров. Этот важный и поначалу неприметный рычаг Сталин немедленно использовал в своих интересах, всюду продвигая своих сподвижников. В Оргбюро (этот орган занимался организационными вопросами) он выдвинул Молотова, а заведующим орготделом ЦК назначил Лазаря Кагановича. Вскоре орготдел получил право назначать партийных руководителей на местах. Меньше чем за год Каганович проверил и утвердил с подачи Сталина сорока трех губернских секретарей, обеспечив генсеку контроль над партийной провинцией, а следовательно - и над всеми местными органами власти. Через этих секретарей Сталин в дальнейшем легко подбирал нужных людей в делегаты партийных съездов, на которых в те годы решалась политика страны, и всегда обеспечивал на них большинство своим сторонникам. После смерти Ленина власть в стране фактически перешла к Политбюро, в состав которого входили в начале 1924 г . семь человек: Троцкий, Каменев, Зиновьев, Сталин, Бухарин, Рыков, Томский. Формально все они имели равное влияние на дела, но фактически, по названным выше причинам, власть Сталина, руководившего аппаратом партии, с самого начала была больше. К тому же Троцкий всегда оставался в меньшинстве, так как молодые члены Политбюро Бухарин, Рыков и Томский хранили нейтралитет, а Каменев и Зиновьев во всем поддерживали Сталина. Их страстным речам и острым полемическим статьям Сталин в немалой степени был обязан своей победой на январском пленуме ЦК 1925 г ., на котором Троцкий был снят с поста наркома военных дел.

После смерти Ленина власть в стране фактически перешла к Политбюро, в состав которого входили в начале 1924 г . семь человек: Троцкий, Каменев, Зиновьев, Сталин, Бухарин, Рыков, Томский. Формально все они имели равное влияние на дела, но фактически, по названным выше причинам, власть Сталина, руководившего аппаратом партии, с самого начала была больше. К тому же Троцкий всегда оставался в меньшинстве, так как молодые члены Политбюро Бухарин, Рыков и Томский хранили нейтралитет, а Каменев и Зиновьев во всем поддерживали Сталина. Их страстным речам и острым полемическим статьям Сталин в немалой степени был обязан своей победой на январском пленуме ЦК 1925 г ., на котором Троцкий был снят с поста наркома военных дел.

Результаты индустриализации

Результаты индустриализации