-–убрики

- ¬ышиваем гладью (153)

- ћаги€ (144)

- ѕасха (64)

- ћаги€ (45)

- ¬≈–ј Ц это ѕ–ќ—¬≈“Ћ≈Ќ»≈ «ЌјЌ»≈ћ (29)

- ’олодный фарфор (20)

- ћузыка классическа€ лечебна€ (18)

- —траничка ведьмы (5)

- „ай (5)

- ¬ера (4)

- ¬ышивка рококо (3)

- –азные кружева (3)

- ћои куклы (2)

- 8 марта (1)

- ћой декупаж (0)

- ѕледы (7)

- јнтисимитизм (2)

- јфродизиаки (1)

- Ѕирки (1)

- Ѕисер (245)

- ¬ал€ние (102)

- ¬се дл€ дома и уюта (1128)

- ¬торые блюда (103)

- ¬ышиваем крестиком (156)

- ¬ышиваем лентами (62)

- ¬€жем крючком (428)

- √ильоширование (2)

- ƒекор (361)

- ƒекупаж (44)

- ƒекупаж по стеклу (2)

- ƒесерты (25)

- ƒизайн кухни (3)

- ƒл€ женщин (264)

- ƒл€ здоровь€ (315)

- ƒл€ дневника (206)

- ƒрагоценные и полудрагоценные камни (11)

- ∆енщина в живописи (42)

- ∆ивопись (75)

- ∆ивопись (уютное) (28)

- «акуски (50)

- «ан€тные факты (66)

- «апеканки (19)

- »збавл€емс€ от хлама (2)

- »нтерьер (123)

- »стори€ (57)

- …ога дл€ всех (2)

- омпозиции своими руками (4)

- осметика (63)

- уклы (1077)

- улинари€ (274)

- ћандалы (9)

- ћедитаци€ (26)

- ћир в фотографи€х (128)

- ћое мыло (3)

- ћозаика (2)

- ћои работы из фетра и флиса (5)

- ћо€ вышивка (2)

- ћо€ семь€ (3)

- ћузыка (29)

- ћыловарение (11)

- Ќовый год (305)

- ѕервые блюда (22)

- ѕодушки (217)

- ѕоздравлени€ на все случаи жизни (19)

- ѕозитив (118)

- ѕолитика (8)

- ѕравославие (24)

- ѕритчи (9)

- ѕсихологи€ (34)

- ѕутешествие (21)

- ѕэчворк (101)

- –азное (284)

- –елиги€ (13)

- –ождество (40)

- –оспись (32)

- —алаты (47)

- —амый красивый гороскоп дл€ женщин (2)

- —оветы домохоз€йкам (2)

- —пальные (1)

- —тихи (144)

- —тихи —еребр€ного века (11)

- “есто,выпечка (96)

- “о ли звезды, то ли ... ? (4)

- “очечные узоры (22)

- “рафареты, шаблоны (28)

- ‘етр и флис (994)

- ÷веты из ткани,ленточек и других материалов (455)

- ÷итаты, афоризмы,мудрые мысли (49)

- „исловые аффирмации (1)

- Ўьем (1132)

- Ёкзотические фрукты и €годы (1)

- ёмор (58)

-ћетки

-ћузыка

- китайска€ лечебна€ музыка

- —лушали: 14852 омментарии: 0

- ќчень красива€ мелоди€

- —лушали: 268322 омментарии: 0

- ЋёЅЁ

- —лушали: 2757 омментарии: 0

- музыка из фильма

- —лушали: 2946 омментарии: 0

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

«аписей: 9932

омментариев: 374

Ќаписано: 11108

«аписи с меткой русский народный свадебный костюм

(и еще 19 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

бабочки блок "дружба". схема сборки. браслет из бисера и стекл€нных бусин за 30 минут брошь из фетра - идеи птички (часть 3) васильки из бисера веселенькие цветочки все дл€ кухни. кармашки и просто красивый декор все дл€ кухни. красивый декор все из фетра грелки на чайник. необычные идеи грибочки не дл€ засолки) гуси утки из ткани дельфин из фетра.шаблон.видео-мастер класс дл€ аппликации - птички елочки на новогоднюю елочку игольницы игрушки из фетра изготовить оберег своими руками кофейные кошки красивые мелочи дл€ кухни крышка-корова дл€ кухни маки из фетра. мастер-класс мартовские кот€та матрешка из фетра от ирины смольковой маффины "с добрым утром мои рукоделки из фетра и флиса новогодние подушки в подарок! новогодн€€ подушка о правде обезь€нка. выкройка обереги дл€ детей определение своей руны очень вкусное быстрое печенье пакетницы поросЄнок из фетра райские птицы из фетра. идеи русский народный свадебный костюм слав€нские руны текстильный декор в интерьере в стиле landhaus фетрова€ весна фетровые колокольчики фетровые новогодние игрушки фетровые птички фетровые сердечки цветы из тканифетра чехлы на ручку холодильникаплиты и электроприборов чтобы сохранить блюдо гор€чим сошьем грелку шаблоны дл€ фетровых поделок шторки дл€ окон. масса идей €кобинска€ вышивка (крюил)

–усский народный свадебный костюм |

Ёто цитата сообщени€ »нночка88 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

„асть .1

»з собрани€ —ергиево-ѕосадского историко-художественного музе€-заповедника

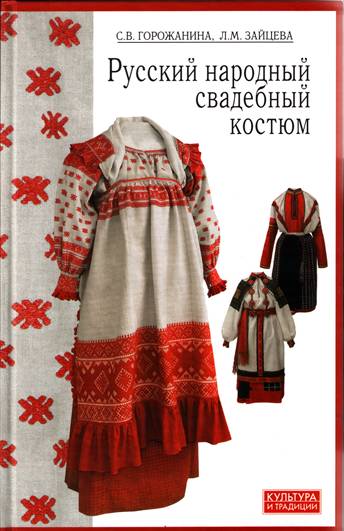

–усский народный свадебный костюм

—.¬. √орожанина Ћ.ћ. «айцева

ќЅ ј¬“ќ–ј’:

√орожанина —ветлана ¬алентиновна — историк-архивист, искусствовед, директор музе€ «–усское народное и декоративно-прикладное искусство XVIII—XX вв.» —ергиево-ѕосадского государственного историко-художественного музе€-заповедника.

«айцева Ћариса ћихайловна — историк, заведующа€ отделом «–усское народное искусство XVIII—XX вв.».

нига может быть полезной при создании традиционных свадебных костюмов дл€ фольклорных коллективов, при проведении народных праздников, массовых меропри€тий, таких, к примеру, как «ƒень города», «ѕраздник села», ћасленица. —ведени€ о подлинных образцах свадебной одежды могут пригодитьс€ тем женихам и невестам, которые задумали «играть свадьбу по старинному пор€дку», а также женам и мужь€м, решившим эффектно отметить юбилеи своих свадеб. ¬ажной частью издани€ €вл€ютс€ выкройки с указанием точных размеров, а также схемы дл€ вышивани€ и в€зани€.

–екомендуем к приобретению дл€ своей домашней библиотеки

упить можно в »нтернет магазине ќзон >>>

“ам же: другие книги издательства « ультура и традиции» >>> (обратите внимание на «√ородецкую роспись»)

—одержание:

ќт авторов

–усский —евер. ѕриуралье. —реднее ѕоволжье

ƒевичий праздничный костюм

|

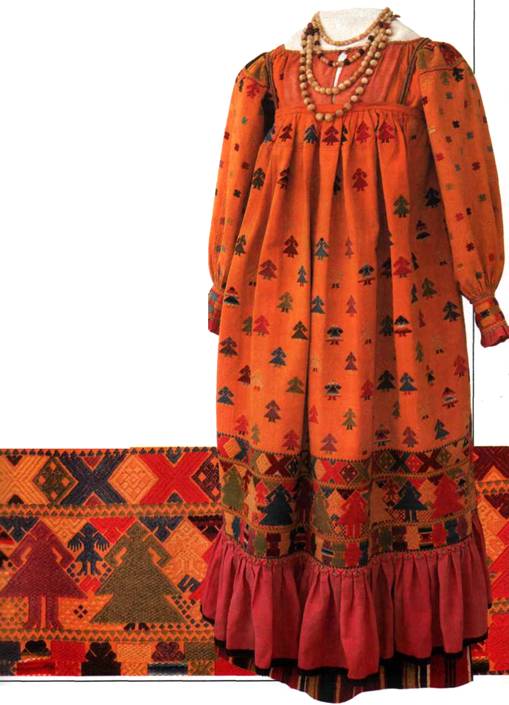

Ќачало XX в. ¬€тска€ губерни€, ¬€тский уезд

свадебным костюмом XIX — начала XX в. дл€ всего —евера, ѕриураль€ и ѕоволжь€ был комплекс одежды с сарафаном. ƒевушек брачного возраста особенно нар€жали не только в праздники, но и в будни. ресть€нска€ молодежь знакомилась и встречалась на посиделках, «игрищах». ¬о многих местах –оссии зимой и летом вплоть до начала XX в. устраивались своеобразные смотрины невест, сопровождавшиес€ часто народными гул€ни€ми. ¬ отдельных местах ¬€тской губернии дев€тое воскресенье после ѕасхи было известно как «девичий праздник». ¬ этот день нарум€ненные девушки на выданье прогуливались по улицам в своих лучших нар€дах в надежде привлечь к себе внимание женихов, а женихи и их матери высматривали будущих невест, придирчиво оценива€ по одежде достаток их семей, чтобы затем послать к ним сватов. ƒевичий костюм ¬€тского уезда состоит из рубахи, сарафана, передника, в€заного по€са, нижних юбок. ќснову костюма составл€ет длинна€ рубаха, €вл€юща€с€ архаичным видом как женской, так и мужской одежды. ѕо конструкции русские рубахи раздел€лись на цельные, изготавливавшиес€ из цельных полотнищ ткани, и составные, которые шили из двух частей. ак правило, верхн€€ и нижн€€ части выполн€лись из разной ткани. ¬ерх — из тонкого льн€ного холста, ситца, миткал€; низ — из грубого льн€ного или конопл€ного холста. ¬€тска€ рубаха составна€, пр€мого покро€. ≈е верх — «воротуха» — изготовлен из тонкой отбеленной льн€ной ткани шириной 35 см. ѕередн€€ и задн€€ части сшиты из полутора пр€мых полотнищ, соединенных вверху рукавами. рой рукава особый, древний, получивший название «по-топорному»7. –укав состоит из одного скошенного к зап€стью полотнища, имеющего в верхней части пр€моугольный выступ, и одного клиновидного куска ткани меньшей длины с разрезом дл€ вшивани€ ромбовидной вставки-ластовицы. ќна расшир€ет нагрудную часть и позвол€ет руке свободно двигатьс€. ¬ерхние кра€ передних и задних полотнищ и рукавов присборены под неширокую обшивку, образу€ округлый вырез горловины с разрезом посередине груди, застегивающимс€ на металлический литой крючок со шл€пкой. Ќижн€€ часть рубахи — «станина» сшита из трех пр€мых и одного скошенного полотнища из льн€ных нитей более грубой выделки. »нтересно отметить, что рубаха сшита на руках тонким бельевым швом, который на лицевой стороне издели€ по лини€м кро€ имеет пунктирную пробежку из поблескивающих льн€ных нитей. —арафан-«московец» пр€мого, или круглого, кро€ сшит из семи пр€мых полотнищ с лифом. ѕереднее полотнище собрано в защипы под кумачовую обшивку, а боковые и задние — в частые сборки под лиф. ќн представл€ет собой широкую центральную пр€моугольную полосу с верхним фигурным краем и двум€ боковыми клиновидными вставками; с изнанки продублирован серым холстом. ”зкие л€мки, обшитые хлопчатобумажной тканью, креп€тс€ на груди и середине спины. кра€м переднего полотнища пришиты длинные узкие зав€зки, поддерживающие грудь. ѕо подолу проход€т две полосы-нашивки из €рко-синей хлопчатобумажной ткани. ѕолотнища сарафана сотканы из льн€ных и покупных хлопчатобумажных нитей в технике полотн€ного переплетени€ «с перебором». (ѕеребор — прием в ткачестве, создающий на ткани невысокий рельефный узор из столбиков. ќн образован толстыми нит€ми утка, проход€щими над хлопчатобумажными нит€ми основы, скомпонованными в группы по четыре.) “кани, при изготовлении которых использовались не только нити домашнего производства, но и покупные хлопчатобумажные, называли достальными. »з такого полотна шили праздничные скатерти, полотенца, одежду. “кань сарафана отличаетс€ подчеркнутой декоративностью. ѕо оранжевому фону расположены неширокие поперечные полосы, расцвеченные красными, белыми, синими нит€ми. Ётот вид сарафана известен в ¬€тской губернии с конца XIX в. Ќаибольшее распространение он получил в ¬€тском уезде, где бытовал до 30-х годов XX в. ≈го по€вление св€зано с интенсивным развитием отхожих промыслов и, как следствие, с проникновением в деревню элементов городской культуры. –убаха с сарафаном могла дополн€тьс€ нар€дным передником-фартуком, подв€зывавшимс€ по талии. Ёто поздний вариант кро€ передника, бытовавший в кресть€нской среде. ќн сшит из двух полотнищ, присборенных под неширокую обшивку, к кра€м которых креп€тс€ зав€зки. подолу пришита неширока€ оборка из клетчатой красно-желтой пестр€ди. “кань соткана из белых, красных и желтых льн€ных нитей в сложной технике многоремизного ткачества с узором из поперечных полос, заполненных геометрическими фигурами. Ќа талии об€зательно зав€зывалс€ длинный неширокий в€занный на спицах или тканый по€с с кист€ми. ѕод сарафан было прин€то надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем. ёбки шили из «порт€нины» — домотканого гладкоокрашенного полотна или €ркой многоцветной пестр€ди, а также из шерсти домашней работы. »х изготавливали из нескольких пр€мых полотнищ, собранных под обшивку: спереди — в небольшие защипы, с боков и сзади — в густые сборки. ѕодолы юбок, видневшиес€ из-под сарафанов, завершали праздничный нар€д. |

ƒевичий праздничный костюм

1910—1920-е гг. —имбирска€ губерни€, —ызранскии уезд, с. ∆емковка

|

ƒевичь€ одежда —реднего ѕоволжь€ представлена в —ергиево-ѕосадском музее единственным комплексом, приобретенным научной экспедицией 2002 г. Ётот нар€д могла носить и девушка на выданье и молода€ женщина. остюм состоит из рубахи, сарафана и по€са с карманом. –убаха составна€: верхн€€ часть — «рукава» — выполнена из красного в мелкие крапины ситца, нижн€€ — «стан» — из домотканого хлопчатобумажного холста. ”читыва€ то обсто€тельство, что рубаху носили под сарафан, ее верхн€€, видима€, часть делалась короткой из относительно дорогой покупной ткани. ќна скроена из двух полотнищ с небольшими боковыми вставками. ѕышные пр€мые рукава, сшитые из одного цельного полотнища и небольшой полосы аналогичной ткани, собраны в частые сборки под неширокие манжеты. ¬ерхние кра€ полотнищ рубахи и рукавов, собранные в мелкие сборки под узкую обшивку, образуют глубокий кареобразный вырез горловины. —борки на манжетах, украшенных несложными вышитыми узорами, зафиксированы цветными хлопчатобумажными нит€ми, что делает оформление рукавов особенно эффектным. Ќижн€€ часть рубахи сшита из четырех пр€мых полотнищ красно-синей полосатой пестр€ди. —арафан по крою относитс€ к так называемому круглому, или пр€мому, типу. ќн сшит из шести пр€мых полотнищ набивного с цветочным узором ситца и имеет ширину подола более 3,5 м. ѕереднее полотнище слегка присобрано в верхней части, остальные собраны в мелкие частые сборки, зафиксированные хлопчатобумажной обшивкой малинового цвета. ”зкие длинные л€мки, также обшитые малиновой тканью, закреплены на середине спины. —арафан имеет левосторонний разрез на груди. »знутри подол подшит полосой красного узорного ситца.

ѕо€с к сарафану выплетен на дощечках из шерст€ных зеленых нитей с добавлением белых, черных, €рко-розовых и коричневых, его концы оформлены в виде пышных кистей. ѕлетение на дощечках («кружках») €вл€етс€ древним способом изготовлени€ по€сов. Ўирина по€са определ€лась количеством дерев€нных дощечек с отверсти€ми по углам, через которые продевались шерст€ные нити основы. ¬ зев, образованный нит€ми основы, продевалась нить утка, затем все дощечки поворачивались на 90 градусов и процесс повтор€лс€. «амечательным дополнением к по€су и костюму в целом €вл€етс€ расшитый €ркой шерстью карман-«лакомник». ќн сшит из двух кусков ткани: наружна€ часть — из бархата, внутренн€€ — из темного холста. Ќа внутренней стороне в верхней части нашиты три поперечные полоски тесьмы, в которые продеваетс€ по€с, фиксиру€ таким образом карман чуть выше талии. арман украшен многоцветной вышивкой в виде разновеликих цветов-розеток. ¬верху — длинна€ горизонтальна€ прорезь, обшита€ хлопчатобумажной тканью. “акие карманы не только €вл€лись украшением нар€да, но и использовались как кошелек дл€ денег, лакомств, мелких предметов. ¬ ѕоволжье было прин€то, чтобы девушка к свадьбе готовила несколько вышитых карманов дл€ одаривани€ ими родни жениха. |

¬енчальна€ рубаха-«целошница»

1890-е гг. ¬€тска€ губерни€, яранский уезд, дер. ¬аськино

|

¬енчальна€ рубаха («калинка», «долгостанец», «исцеленница») как часть свадебного нар€да €вл€лась символом невинности невесты. Ќа –усском —евере был известен «венчальный вороток» — верхн€€ часть рубахи с пышными, до локт€ рукавами или с длинными, суживающимис€ книзу так называемыми «плакальными» рукавами, достигавшими в длину до 130 см. Ўироко бытовали также венчальные рубахи с рукавами не длиннее руки. ќни могли суживатьс€ к кисти, иметь клинь€ или быть собранными в сборки под манжеты или обшивки с оборочками по кра€м.

¬енчальна€ рубаха-«целошница», происход€ща€ из деревни ¬аськино яранского уезда, цельнокройна€, длиной почти до ступней. ѕроцесс изготовлени€ ткани дл€ свадебной рубахи был более трудоемким, чем тканье обычного холста. ѕолотнища выполн€лись заготовками в размер длины будущей рубахи. «аготовка этой рубахи состо€ла из узорной каймы в виде полосы орнамента розового цвета из крупной зигзагообразной линии, выполненной в технике закладного ткачества, и окаймл€ющих ее сдвоенных полосок и белого холста полотн€ного переплетени€9. ƒл€ шить€ рубахи-«целошницы» понадобилось три с половиной заготовки тонкого домотканого льна. √лубокий овальный вырез горловины создаетс€ за счет сильно присобранных под узкую льн€ную обшивку передних и задних полотнищ и средней части верха рукавов. Ќа середине груди имеетс€ разрез, зав€зывающийс€ на шнурок. –укава, немного суживающиес€ книзу, выполнены из одного полотнища ткани и двух клиньев, присобраны у зап€стьев. ѕод рукавами вшиты ромбовидные ластовицы. «аконченность рубахе придают легкие оборки из льн€ной и батистовой ткани, нашитые по кра€м подола и рукавов. |

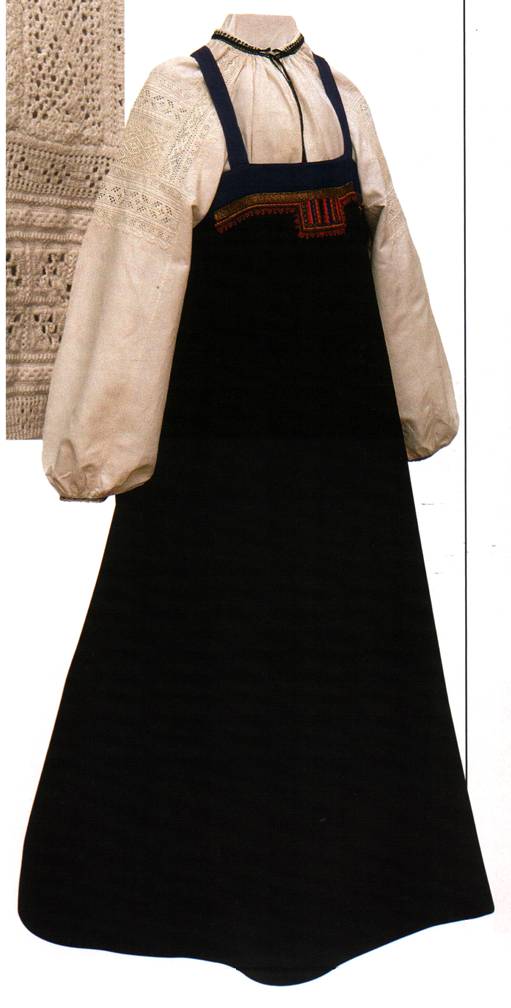

ƒевичий венчальный костюм

Ќачало XX в. Ќовгородска€ губерни€, ”стюжский уезд

|

¬енчальный костюм включает в себ€ белую составную рубаху, темно-синий домотканый льн€ной сарафан пр€мого покро€, плетеный по€с. Ќевеста дополн€ла нар€д бусами.

¬ерхн€€ часть рубахи сшита из трех пр€мых полотнищ фабричной ткани с разрезом посередине груди. ѕр€мые рукава из цельных полотнищ доход€т до локтей, где собираютс€ в частые сборки под обшивки. ним пришиты широкие пышные оборки. ¬ерхние кра€ полотнищ и средней части рукавов, собранные в частые сборки, образуют округлый вырез горловины. нему крепитс€ густа€ оборка, пришита€ по верху бейкой. ѕод рукавами вшиты ромбовидные ластовицы. Ќижн€€ часть рубахи — «станина» сшита из трех пр€мых полотнищ и одного клина грубого домотканого льна. ќбр€довое назначение подчеркивает вышита€ белыми нит€ми в верхней части станины с правого бока фаллическа€ фигура, наделенна€, очевидно, продуцирующим значением. ќборки рукавов, обшивки украшены вышитыми крестом узорами, выполненными нит€ми красного и черного цветов. ћотивы орнамента из многолепестковых цветков, плодов и листьев заимствовались кресть€нками из узорников фирмы «Ѕрокар» или приложений к журналу «Ќива». ѕо кра€м горловины и оборок пришиты полосы белого фабричного кружева, придающие белоснежной рубахе легкость и воздушность. —арафан сшит в виде высокой юбки из семи пр€мых полотнищ темно-синей ткани. ƒва передних полотнища на 10 см длиннее задних, с которыми они соедин€ютс€ треугольными боковыми вставками. ¬ верхней части, на спине и груди, полотнища собраны под узкую обшивку и мелкие защипы (на спине — встречные), зафиксированные по лицевой стороне красной шерст€ной нитью. ѕосередине груди имеетс€ небольшой разрез, застегивающийс€ на крючок. ƒлинные узкие л€мки креп€тс€ на груди и середине спины. ѕо низу сарафан украшен крупным орнаментом, выполненным в технике аппликации из красного узорного ситца: цепочку ромбов с обеих сторон обрамл€ют неширокие горизонтальные полосы. ¬ верхней части сарафана кра€ обшивки отмечены красной ситцевой бейкой. |

ѕрически и головные уборы

.

|

ѕрически и головные уборы девушек и замужних женщин различались. ƒевушки не полностью закрывали волосы, они распускали их по плечам или заплетали в одну косу. ѕри посещении церкви девушки покрывали головы платками.

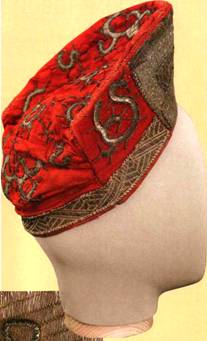

осник, XVII в.

ѕо древней традиции девушки украшали косы накосниками (косниками) — лентами с богато орнаментированными концами или объемными фигурными привесками, чаще всего треугольной формы или в форме сердца. ќни имели вверху петлю, в которую продевалс€ шнур или тесьма, вплетавша€с€ в косу. осники расшивались золотными или серебр€ными нит€ми, жемчугом, бахромой и кружевом. ћотивами орнаментов служили растительные узоры, фигуры птиц.

ѕов€зка из —ольвычегодского уезда ¬ологодской губернии начала XIX в. сшита в виде полосы красного ситца на твердой берест€ной основе с длинными парчовыми лентами-зав€зками, продублированными хлопчатобумажной тканью. ƒл€ ут€желени€ в концы лент зашиты дощечки. ¬ерхн€€ часть пов€зки и ленты скреплены металлическими крючками. ѕодобные пов€зки имели праздничное, а иногда и свадебное назначение. ѕросватанные девушки прикрепл€ли к пов€зке особую деталь — овальный натеменник, закрывавший волосы сверху". ѕов€зку носили с шелковым сарафаном, батистовой рубахой и золотошвейной душегреей.

ѕов€зка из јрхангельской губернии XIX - начала XX в. представл€ет собой полосу шириной 23 см на твердой основе, обшитую позументом фабричного производства — «хазом» с очельем из фольги и много€русной фестончатой поднизью, спускавшейс€ до бровей. —зади к пов€зке могли крепитьс€ с помощью броши широкие ленты розового муара. Ќа венчании девушкам не полагалось косу или распущенные волосы закрывать полностью. √оловным убором служила пов€зка — «лента» в виде широкой полосы позумента с жемчужной или бисерной сеткой, пришитой по низу. ¬ јрхангельской, ¬ологодской и ¬€тской губерни€х иногда косу убирали под длинный белый в€заный колпак, носивший название «честного». Ќаиболее распространенными венчальными головными уборами на –усском —евере и в ѕриуралье были также «головодец», «венец», «конура», «челка». ќни были об€зательно с открытым верхом, имели дугообразную форму или изготавливались в виде широкого обруча, который украшал венок из искусственных цветов и лент. Ѕогато расшитые узорами золотных нитей, украшенные жемчугом, перламутром, цветными гранеными стеклами, фольгой и канителью уборы напоминали сказочные драгоценные короны. Ќепременным атрибутом свадебного костюма €вл€лась фата, или «дымка», — тончайша€ шелкова€ ткань или шелковый платок, обшитые по краю бахромой, кружевом, лентой. Ёффектным дополнением служили серьги, кольца, ожерель€ из жемчуга или бисера, €нтарные бусы, приносившие, по народному поверью, счастье в будущей семейной жизни. ¬ таком нар€де невеста представала перед алтарем насто€щей «молодой кн€гиней», как она величалась по свадебному чину. ÷ена нар€да была очень высокой даже дл€ зажиточных кресть€н, поэтому он рассматривалс€ ими как весома€ часть наследства, передава€сь из поколени€ в поколение. »звестно, что стоимость некоторых свадебных головных уборов в XIX в. достигала трехсот рублей ассигнаци€ми.

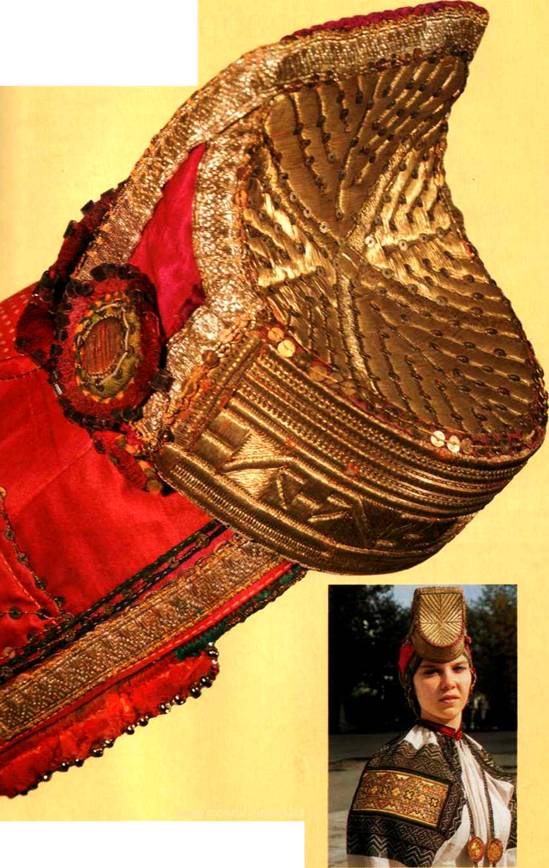

окошник, XVIII — начало XIX в., “верска€ губ.

¬ажнейшим элементом свадьбы после венчани€ в церкви был ритуал надевани€ на голову - добрачной женского головного убора — "повивание», «окручивание», "прин€тие закона», «сн€тие покрова» (јрхангельска€, «ологодска€, ¬€тска€ губ.). ƒевичь€ прическа мен€лась на женскую: коса расплеталась, волосы заплетались в две косы, которые укладывались вокруг головы и убирались затем под закрытые головные уборы — кокошник, моршень, борушку, повойник, кику, сороку.

окошники из бархата, расшитые золотными нит€ми, в форме высокой цилиндрической шапки с плоским дном и ажурной поднизью из бисера, имели распространение в северозападных губерни€х –оссии. ќбычно поверх кокошника надевалс€ платок. |

ѕлатки. Ѕорушка

|

ѕлаток, об€зательна€ часть русского костюма, широко использовалс€ в свадебном обр€де. ¬ приданое входили различные по назначению платки как домашнего, так и фабричного изготовлени€. Ѕогатым невестам аргопольского уезда ќлонецкой губернии в середине — второй половине XIX в. готовили несколько золотошвейных платков. “радици€ вышивани€ золотными или серебр€ными нит€ми имела в –оссии многовековую историю. ѕлатки изготавливались из тонкой белой хлопчатобумажной ткани и декорировались вышивкой в технике «прикреп» или тамбурным швом.

ѕлатки. XIX в. ќлонецка€ губерни€ аргопольский уезд

ѕод отдельные элементы узора дл€ создани€ рельефа подкладывались желтые, в цвет золота, картон или бумага. ‘игурные вазоны, фантазийные цветы, бутоны, изогнутые ветви, листь€ €вл€лись органичными элементами крупных, хорошо скомпонованных узоров, располагавшихс€ в одном углу платка. ƒва других угла украшались небольшими вышитыми букетиками и веточками. »ногда по краю платка вышивалось им€ владелицы. ѕлаток мог носитьс€ поверх кокошника, заверша€ свадебный или праздничный нар€д олонецкой кресть€нки.

Ѕорушка (XIX в. ¬ологодска€ губерни€, —ольвычегодский уезд) — закрытый женский праздничный головной убор, состо€щий из очель€ на твердой основе и донца. ƒонце собрано в сборки и пришито к очелью, слегка выступа€ над его передней частью. Ѕорушка украшена золотной вышивкой, перламутром, стеклами. “радици€ покрывани€ головы замужней женщиной уходит в далекое прошлое и св€зана с представлени€ми о магической силе волос. —витые, спутанные женские волосы — «колтун» — в народных представлени€х воспринимались как св€зь с потусторонним миром, принадлежность ведьмы, колдуньи. –аспущенные, не убранные под головной убор волосы также привлекали злые силы. огда женщина выходила замуж и становилась членом другой семьи, она должна была покрывать голову, чтобы не принести несчасть€ мужу и его родне. ¬ыйти из дома на улицу «непокрытой», «простоволосой» даже в начале XX в. считалось недопустимым.

|

остюм новобрачной

1870-е гг. ¬ологодска€ губерни€, —ольвычегодский уезд (район ¬еликого ”стюга)

|

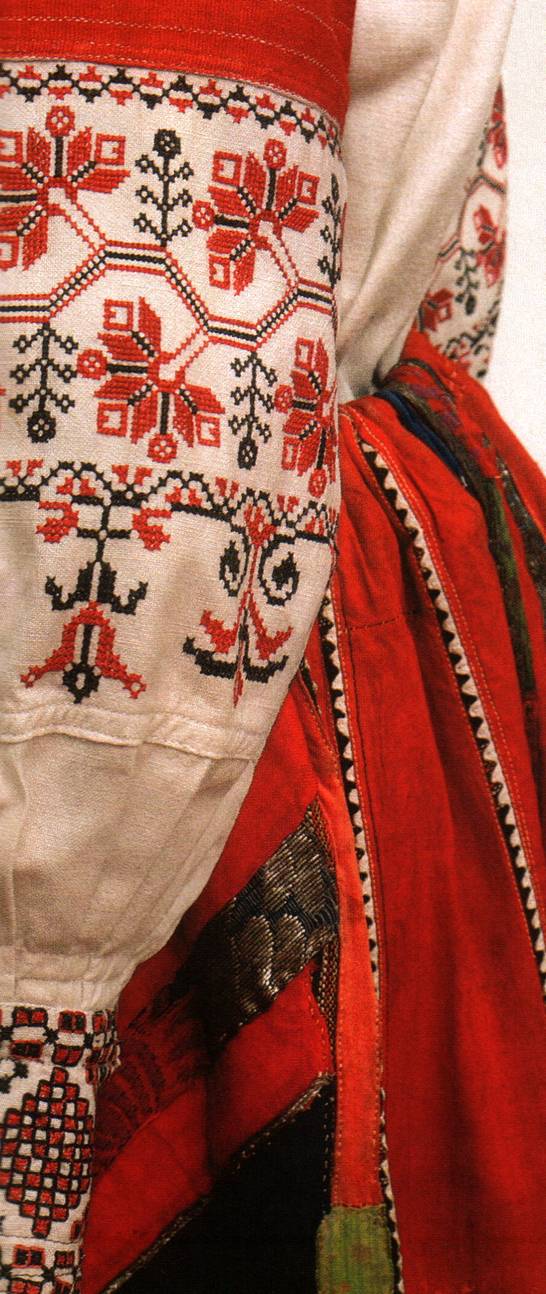

∆емчужинами музейного собрани€ €вл€ютс€ два уникальных костюма 1870-х годов, происход€щие из —ольвычегодского уезда ¬ологодской губернии. ѕо некоторым сведени€м, они €вл€лись нар€дами дл€ новобрачных. ¬озможно, в некоторых деревн€х ¬ологодчины подобные нар€ды носили просватанные невесты. ÷ельность художественного решени€ великоустюжских костюмов достигнута отработанной многими поколени€ми мастериц органичной св€зью покро€ и орнаментального убранства. остюмы состо€т из сарафанов, коротких рубах, передников, косынок и по€сов. ѕервый из двух рассматриваемых костюмов €вл€етс€, на наш взгл€д, €ркой иллюстрацией представлений древних слав€н, св€занных с зарождением жизни, семьи и дальнейшим продолжением человеческого рода.

–убаха имеет составную конструкцию. ¬ собрании музе€ она представлена только верхней частью, к которой обычно пришивалась нижн€€ часть — «стан» («станина», «становина»). ¬ерхн€€ часть рубахи изготовлена из хлопчатобумажной домотканины в технике полотн€ного переплетени€ и выборного ткачества и фабричной ткани оранжевого цвета. —пинка сшита из двух пр€мых полотнищ, одно из которых заворачиваетс€ наперед, образу€ боковую часть; на другом боку располагаетс€ небольша€ составна€ пр€моугольна€ вставка; нагрудна€ часть представл€ет собой широкую пр€моугольную полосу фабричной хлопчатобумажной ткани. ѕолотнища и вставки соединены между собой небольшими плечевыми вставками — пр€мыми поликами, пришитыми по утку. ¬ерхние кра€ поликов, полотнищ и вставок собраны в сборки под узкую обшивку-тесьму, образу€ кареобразный вырез горловины с разрезом посередине груди, застегивающимс€ на пуговицу. –укава сшиты из полутора пр€мых полотнищ, присобранных под широкие манжеты, застегивающиес€ на две пуговицы с воздушными петл€ми. ра€ манжет украшены небольшими оборочками из тонкой шерст€ной ткани розового цвета. ѕод рукава вшиты квадратные ластовицы. ”зор рубахи выполнен в технике нечасто встречающегос€ в кресть€нском рукоделии выборного ткачества. ќсновными мотивами орнамента €вл€ютс€ геометризованные цветы-звезды, косые кресты, лучеобразные фигуры. Ќа поликах и верхней части рукавов располагаютс€ полосы из разновеликих антропоморфных фигур. —арафан пр€мого покро€ сшит из одного поперечного полотнища ткани, изготовленного в технике полотн€ного переплетени€ из шерст€ных, хлопчатобумажных и льн€ных нитей (основа — льн€на€, уток — шерст€ные и хлопчатобумажные нити), шириной 95 см и длиной 2 м 30 см, с узором в виде €рких узких разноцветных полос. Ќеобычна ширина полотнища (как правило, ширина тканей домашнего приготовлени€ варьируетс€ от 34 до 45 см), котора€ в данном случае €вл€етс€ длиной сарафана. ¬ XIX в. кресть€нки изготавливали широкие ткани не на обычном горизонтальном ткацком стане, а особым образом, восход€щим к древнейшему способу производства тканей, — на вертикальной раме или на вертикальном ткацком стане13. Ќа груди полотнище надставлено небольшой грудкой в виде полосы ткани с заоваленными в верхней части углами. ѕо боковым сторонам грудка заложена в защипы под узкую обшивку-тесьму. — изнанки она продублирована темным сукном. Ќа спине полотнище в верхней части собрано в частые складки, зафиксированные вверху тесьмой-обшивкой и на середине спины с изнанки узкой полоской холста. —арафан имеет длинные узкие л€мки. ѕодол изнутри подшит холстом. Ўирокий по€с, созвучный общей колористической гамме костюма, св€зан из шерст€ных и хлопчатобумажных нитей малинового, красного, розового, оранжевого, желтого, синего и белого цветов и их оттенков. концам по€са прив€заны длинные пышные кисти. костюму полагалась косынка, которую носили на плечах, заправл€€ два конца за л€мки сарафана. ќна сшита из оранжевой хлопчатобумажной ткани. Ќижний угол косынки оформлен двум€ ткаными полосами с изображением на оранжевом фоне аналогичных декору рубахи разноцветных антропоморфных фигур. кра€м полос прив€зана пышна€ бахрома.

ѕередник, который зав€зывалс€ чуть выше груди, соткан из хлопчатобумажной домотканой крашенины. ќн сшит из трех пр€мых полотнищ, надставленных в верхней части полосой ткани, заложенной в защипы под узкую обшивку, имеющую на концах петли дл€ продевани€ в них по€са-шнура. краю подола пришита широка€ оборка из покупной тонкой шерст€ной ткани розового цвета. ¬ верхней части оборка заложена в красивые неглубокие встречные складочки. олористическа€ гамма передника построена на сочетании контрастных цветов: основного оранжевого и розового, желтого, синего, зеленого, вишневого, лилового, черного. ќтдельные фигурки и мотивы выделены тоновыми переходами цвета. Ѕоковые стороны передника и край оборки отмечены узкой полоской черного фабричного хлопчатобумажного кружева, завершающей его декоративное оформление. ќбр€дова€ принадлежность предмета здесь акцентирована. ѕо низу подола проходит широка€ кайма трехр€дного узора, выполненного в технике выборного ткачества. ¬ композиции каймы основное место занимает центральна€ широка€ полоса в виде р€да стилизованных мужских и женских фигур, св€занных друг с другом маленькими фигурками «человечков» с четко обозначенными пальцами увеличенных кистей рук, согнутых в локт€х, и s-образными фигурами — знаками благопожелани€. ћежду головами женских и мужских фигур — зеркальные изображени€ условных фигурок с согнутыми «лапками» — так называемых л€гушек, соотнос€щихс€ в народном представлении с деторождением. ќбращает на себ€ внимание использование в узоре каймы ромбических мотивов — символов засе€нного пол€ и оплодотворенного женского лона. ¬ерхн€€ часть передника заполнена небольшими фигурками «человечков», символизирующими пожелание новобрачной многочисленного потомства. ћеста расположени€ на предмете символов, св€занных с плодородием, не случайны. “ак, изображени€ смыкающихс€ женских и мужских фигур, «засе€нных» ромбов и «л€гушек», помещенные в нижней части передника, обращены к материально-телесному низу человека, его сексуальной энергии, а множество фигурок «человечков» на основном вертикальном поле передника, плечевой части рубахи и косынке — как знаки будущей счастливой семейной жизни — к сакральному верху. Ќеобычна€ обща€ цветова€ гамма костюма, техника исполнени€ с использованием разноцветных шерст€ных нитей, круг орнаментальных мотивов €вл€ютс€ сплавом традиций русского и аборигенного финно-угорского населени€. |

остюм новобрачной

1870-1880-е гг. ¬ологодска€ губерни€, —ольвычегодский уезд

|

¬торой костюм новобрачной из —ольвычегодского уезда аналогичен по набору деталей описанному выше, близок ему по покрою, незначительно отлича€сь лишь в детал€х. ќднако в его цветовом решении преобладают уже традиционные дл€ кресть€нской одежды контрастирующие красные и белые цвета.

–убаха устюжанки составна€. ≈е верхн€€ часть (нижн€€ не сохранилась) выкроена из трех пр€мых полотнищ — переднего и двух боковых, сшитых посередине спины. ѕолотнища соединены между собой пр€моугольными плечевыми вставками-поликами, пришитыми по утку. √лубокий кареобразный вырез горловины образован за счет верхних краев полотнищ рубахи и поликов, присборенных в мелкие частые сборки под узкую обшивку из холста. Ќа груди имеетс€ небольшой разрез, застегивающийс€ на пуговицу. –укава — пр€мые, из полутора полотнищ ткани, собранных у зап€сть€ в сборки под манжеты, которые застегиваютс€ на две пуговицы с воздушными петл€ми. —борки горловины и рукавов зафиксированы с изнаночной стороны несколькими р€дами мелких стежков. ¬ местах соединени€ рукавов с боковыми полотнищами рубахи вшиты ромбовидные ластовицы. ƒекоративным убранством рубахи служит геометрический орнамент красного цвета, выполненный в технике браного ткачества из ромбовидных фигур и крестов. ќн проходит вокруг горловины, по рукавам, сгуща€сь на поликах и концах рукавов. ярким цветовым п€тном в художественном решении костюма €вл€етс€ сарафан из красной клетчатой пестр€ди. ќн имеет экономичный пр€мой покрой. ÷ельные полотнища заложены вверху на спинке под узкую красную ситцевую обшивку в красивые встречные складочки. — лицевой стороны они аккуратно зафиксированы несколькими поперечными р€дами стежков, с изнаночной продублированы неширокими полосами холста.

«астежку на сарафане замен€ет небольша€ кулиска на шнуре, проход€ща€ в верхней части переднего полотнища. ”зкие л€мки сарафана соединены на середине спины небольшой пр€моугольной планкой и обшиты красной ситцевой бейкой. ѕодол продублирован с изнаночной стороны широкой полосой светлой хлопчатобумажной ткани. —арафан об€зательно подпо€сывалс€ узорным по€сом. Ќаиболее нар€дной деталью костюма €вл€етс€ передник-нагрудник, который зав€зывалс€ чуть выше груди. ќн сшит из трех пр€мых полотнищ, присобранных вверху в сборки под узкую обшивку, заканчивающуюс€ по кра€м небольшими петл€ми дл€ продевани€ по€са-шнура. ѕолотнища выполнены способом браного ткачества. »х верхние и нижние кра€ богато декорированы узкой и широкой трехчастными полосами геометрического I орнамента красного цвета с узором из разновеликих ромбовидных фигур и треугольников. ¬се основное поле передника заполнено чередующимис€ квадратами, вытканными белыми нит€ми по белому фону. Ќаплечным украшением костюма служит бела€ косынка. ≈е нижний угол отмечен широкими пришивными полосами браного орнамента красного цвета. ¬ узоре — изображени€ женских фигур, имеющие детородную символику и отражающие представлени€ древних слав€н о €зыческом божестве — ћокоши. ќторочка краев передника, рукавов, косынки узкими оборками насыщенного красного цвета ситца придают костюму необходимое завершение. |

Ќар€дные полотенца

Ўиринки

|

¬ старом кресть€нском быту полотенцем называли полотнище домотканого холста, концы которого украшали вышитыми или ткаными узорами, кружевом, полосами узорного ситца или кумача, лентами. ѕолотенца, имеющие только бытовое назначение, называли утиральниками, утирками; как правило, они имели скромную орнаментацию. ƒл€ свадебного обр€да готовились особенно нар€дные полотенца. ѕо традиции, кажда€ девушка должна была приготовить к свадьбе от 30 до 100 полотенец.

ќдно из самых красивых полотенец, приготовленных невестой, зав€зывал на по€се жених, полотенцами обв€зывались и другие главные участники свадьбы15. Ќа второй день после свадьбы новобрачна€ развешивала полотенца по стенам дома, чтобы родн€ мужа могла оценить трудолюбие и художественный вкус нового члена семьи. ƒл€ свадебного ритуала предназначалось особое маленькое полотенце - ширинка, расшитое узорами.

Ўиринкой невеста перед отъездом к венцу утирала слезы; ею жених обв€зывал невесте правую руку, за которую выводил ее из родительского дома, отправл€€сь в церковь. “акой ширинкой могли св€зывать руки жениха и невесты во врем€ венчани€. ¬ вышивке северных полотенец нашли отражение мифологические представлени€ древнего аграрного культа слав€н. ќсобенно широкое распространение получили изображени€ солнечной ладьи с человеческой фигурой. ¬ орнаментике свадебного полотенца XIX в. из Ќовгородской губернии (на странице слева, размер 284x39 см), по-видимому, воплощена легенда о солнечном божестве, совершающем свой ночной путь в золотой ладье. |

∆енский свадебный костюм

онец XIX — начало XX в. ¬€тска€ губерни€, ћалмыжский уезд

|

ƒостаточно большую часть русского населени€, не прин€вшую церковную реформу патриарха Ќикона (середина XVII в.), называли старообр€дцами или староверами. ¬ старообр€дчестве известно несколько течений, в рамках которых существовали и существуют поныне различные объединени€ — «согласи€». ” староверов так называемого федосеевского согласи€ ¬€тской губернии, не признающих св€щенства, а следовательно, и церковного брака, вместо венчани€ существовал обр€д обручени€. ѕосле чтени€ молитвы при зажженных свечах, как правило, мать жениха, вз€в молодых за руки, обводила их вокруг стола, сто€вшего в «красном углу», и благословл€ла иконой. «атем новобрачные катались по деревне на повозке, убранной ковром, колокольчиками, по€сами, полотенцами, всенародно оглаша€ тем самым свое желание жить одной семьей.

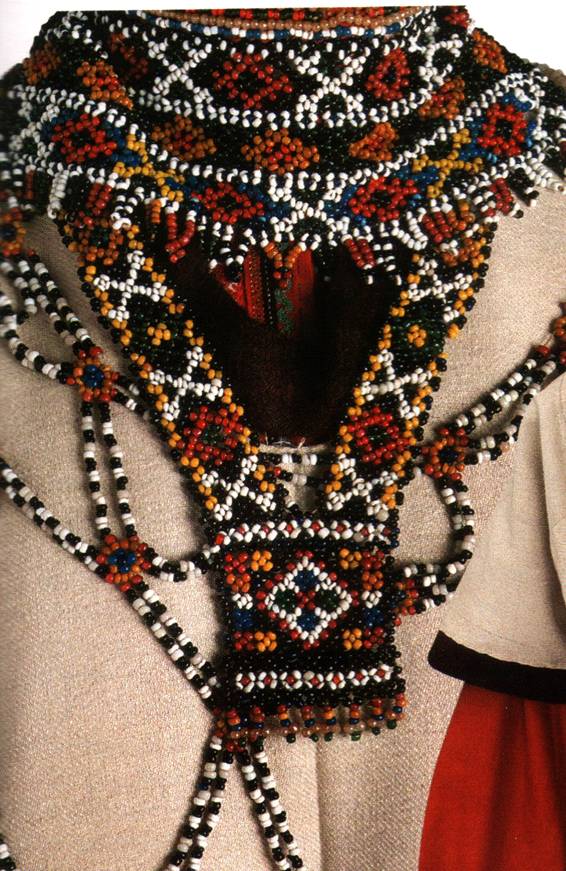

Ќародный свадебный обр€д федосеевцев не отличалс€ от традиционного народного северорусского обр€да. —вадьба обычно длилась три дн€, в течение которых молодые несколько раз мен€ли свои нар€ды. ¬ зажиточных семь€х на рубеже XIX—XX вв. обрученна€ нар€жалась в батистовую или кисейную рубаху, несколько шелковых сарафанов не€рких оттенков розового, лилового, голубого цветов, надевавшихс€ один на другой, зав€зывала €ркий шелковый по€с. ¬ ћалмыжском уезде волосы невесты на обручении оставались распущенными. ѕосле обр€да обручени€ их заплетали в две косы. ƒевичь€ пов€зка мен€лась на однорогий кокошник или самшуру (шамшуру) с округлым, твердым дном, расшитым золотными нит€ми, и м€гким очельем, закрывающимс€ сложенным в виде ленты шелковым платком. ѕоверх кокошника или самшуры накидывалась нар€дна€ шаль. Ѕедные кресть€нки, девушки-сироты надевали на обручение скромную домотканую одежду. ќна состо€ла из белой рубахи, украшенной ткаными или вышитыми узорами, синего или черного широкого косоклинного сарафана (на спине его закладывали в плиссированные складки) и €ркого узорного по€са, который иногда зав€зывалс€ под сарафаном. –аспущенные волосы невесты покрывал домотканый белый платок, сшитый из двух полотнищ ткани. остюм из ћалмыжского уезда ¬€тской губернии, надевавшийс€ невестой-старообр€дкой на обручение, состоит из рубахи, сарафана, по€са и нагрудного украшени€. –убаха составна€, пр€мого покро€. ≈е верхн€€ часть сшита из четырех пр€мых полотнищ миткал€, длинные суживающиес€ к зап€стью рукава — из белой в частые крапины кисеи. ¬ерхние кра€ полотнищ и средней части рукавов, присборенные в частые сборки и зафиксированные с изнаночной стороны хлопчатобумажной бейкой, образуют округлую горловину с разрезом посередине груди, застегивающимс€ на стекл€нную пуговицу и воздушную петлю. ра€ рукавов оторочены полосами белого фестончатого кружева, сплетенного на коклюшках. ѕод рукава вшиты квадратные кисейные ластовицы. Ќижн€€ часть рубахи изготовлена из четырех пр€мых полотнищ отбеленного льна домашней работы. —арафан лилового шелка пр€мого покро€ сшит из четырех полотнищ, собранных под обшивку в неглубокие защипы, на спине — во встречные складки; застежка на левом боку. ”зкие л€мки выкроены из небольшого цельного куска ткани, пришитого на середине спины; спереди концы л€мок креп€тс€ на груди. — изнанки л€мки, обшивка и подол укреплены хлопчатобумажной тканью малинового цвета. Ѕолее древние сарафаны были, косоклинными, распашными, застегивающимис€ на металлические пуговицы. Ќа нашем сарафане напоминанием о старинном крое служат две продольные полосы серебристой бахромы, нашитые спереди сверху донизу. ”зкий по€с сплетен на бердышке из льн€ных (нити основы) и шелковых черных, белых, голубых и лиловых нитей утка разных оттенков с узором в продольные полосы. Ќа центральной полосе по черному фону выплетена надпись: «¬ладычице прийми молитву рабъ твоихъ иизбави насъ отъ вс€ки€ нужды и печали». онцы по€са оформлены пышными кист€ми с ворварками из канители. Ѕердышко — простейшее приспособление дл€ изготовлени€ по€сов. ќно представл€ет собой дощечку с чередующимис€ маленькими круглыми и длинными продольными отверсти€ми, в которые продеваютс€ нити основы. ќдин конец пучка нитей прив€зываетс€ к крюку, второй закрепл€етс€ на по€се мастерицы. Ѕердышко поднимаетс€ вверх — одна группа нитей остаетс€ на месте, втора€ поднимаетс€ вверх, в образовавшийс€ зев пробрасываетс€ нить утка, затем бердышко опускаетс€ и процесс изготовлени€ по€са продолжаетс€. “радици€ плетени€ старообр€дцами по€сов со словами молитв, пожеланий, именами владельцев в бывшей ¬€тской губернии не прерываетс€ до насто€щего времени. —вадебный нар€д в€тской старообр€дки дополн€ет нагрудное украшение — «ожерелье». ќно имеет трапециевидную форму с заоваленным нижним краем, округлым вырезом горловины, с застежкой на спине на пуговицу. ѕо белой шелковой сетке вышит золотной канителью и металлическими блестками узор из мелких многолепестковых цветов с веточками и листь€ми и парных крупных листьев, кра€ оформлены фестонами из канители. |

ƒушегре€

|

ƒушегре€ — верхн€€, утепленна€ нар€дна€ деталь свадебной и праздничной одежды. »звестным центром, 5 котором в XIX в. изготавливались душегреи, было с. √ородец Ќижегородской губернии. —уществует мнение, что покрой душегреи заимствован из городского костюма. ƒушегре€ сшита из малинового бархата и орнаментирована золотным шитьем. ќна распашна€, однобортна€, на л€мках, с гладкими передними полочками и продольными трубчатыми складками на спине.

¬ мотивах ее декора много общего с архитектурной резьбой ѕоволжского региона вазоны с цветами, гроздь€ми винограда, листь€ми, закручивающимис€ в спирали стебл€ми. ¬осхищает мастерство вышивальщицы. ”зор вышит по картонной подложке золотной плющенной нитью «битью». ѕлотные р€ды «бита» креп€тс€ к фону стежками оранжевой шелковой нити (прикрепами), положенными в разных направлени€х. |

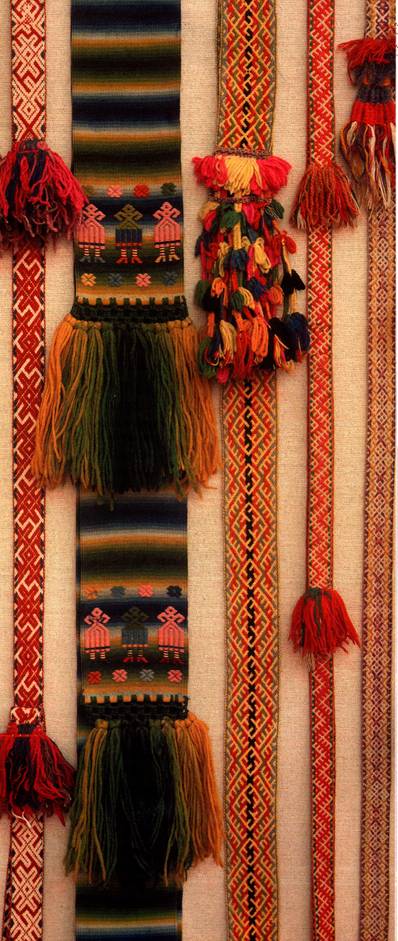

—вадебные и праздничные по€са

XIX — начало XX в. –усский —евер

|

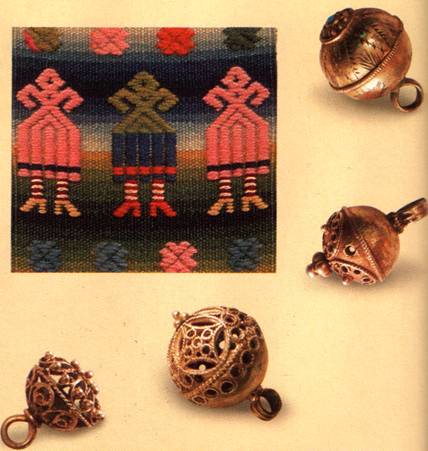

ѕо€са использовались во всех обр€дах жизненного цикла. ќсобую значимость имели по€са в свадебном обр€де. ѕо древней традиции, они должны были быть красными. —читалось, что красный цвет символизировал особое состо€ние, в котором находились во врем€ свадьбы жених и невеста, он охран€л от злых сил, дурного глаза. ѕоэтому на их одеждах непременно были пов€заны красные по€са18. ѕо€сами также украшали расписные дуги свадебной повозки. »ногда жениха и невесту св€зывали одним по€сом. —о временем в обр€дах стали использовать не красные, а узорные по€са. Ёто, по-видимому, было св€зано и с развитием способов их изготовлени€, и с утратой древней традиции. ¬ орнаментации по€сов использовались знаки и символы, дошедшие до XX в. с дохристианского времени: ромбы и его вариации, св€занные с плодородием и сексуальной силой, женские фигурки с полусогнутыми и опущенными вниз руками, олицетвор€ющими слав€нскую богиню ћокошь, покровительницу женских работ и рукоделий, простые и сложные свастики — солнечные знаки.

«начение древних символов к началу XX в. было практически забыто, но в силу старой традиции мастерицы по-прежнему наносили на по€са привычные многоцветные узоры. “акие по€са были не только об€зательной деталью одежды, но и, безусловно, ее украшением. —воеобразную прелесть женскому нар€ду на –усском —евере придавали круглые металлические пуговицы. ћеталлу, по народным представлени€м, приписывались особые свойства. —читалось, что металл, и прежде всего золото, положительно вли€ет на человека, способствует благополучию и удаче. ќтсутствие материальных возможностей не позвол€ло использовать в нар€де золотые украшени€ и заставл€ло деревенских щеголих нашивать на сарафаны металлические пуговицы. Ћитые ажурные пуговицы во многом имитировали дорогие золотые: цветом, формой, элементами декора. Ќа сарафанах распашного кро€ их использование было обусловлено как функциональной потребностью, так и эстетическими задачами. |

∆енска€ празднична€ шуба

XIX — начало XX в. –усский —евер

|

«имний женский праздничный костюм обычно включал в себ€ добротную меховую одежду. Ќаибольшее распространение в кресть€нской среде получили шубы, сшитые из овчины. Ќаличие в доме шубы €вл€лось признаком состо€тельности семьи, она значилась весомой частью девичьего приданого.

ќвчинна€ шуба занимала важное место в обр€дности восточных слав€н. Ёто было св€зано с древними представлени€ми о продуцирующей роли меха, дающего плодородие, богатство, счастье. ћехова€ шуба €вл€лась об€зательным атрибутом русской свадьбы. ¬ некоторых местах –оссии молодых благословл€ли иконой, сто€ на шубе, усаживали на шубу, расстеленную мехом вверх, приговарива€: «Ўуба тепла и мохната — жить вам тепло и богато». ¬ зимнее врем€, а в отдельных местах и летом молодые могли венчатьс€ в расшитых шубах, подв€занных €ркими широкими по€сами и полотенцами19. »ногда родители жениха,встреча€ молодоженов из церкви, надевали шубы, вывернутые мехом наружу. ¬ некоторых губерни€х существовал своеобразный обычай смотрин молодоженов, так называемые столбы. Ќа ћасленицу молодые, одетые в лучшие зимние нар€ды, становились парами друг против друга и целовались по первому требованию окружающих. ∆енска€ шуба из коллекции —ергиево-ѕосадского музе€ сшита из овчины, мехом внутрь.

“ака€ шуба, не покрыта€ сверху тканью, называлась нагольной. ќна распашна€, двубортна€, с отрезной талией, с густыми сборками на спине по линии талии — борами, с расшир€ющимис€ книзу полами, без воротника. ¬ерхн€€ часть спинки выкроена из трех деталей: собственно спинки и боковых вставок треугольной формы. ѕримечательно, что плечевой шов располагаетс€ не по линии плеча, а в верхней части спины. ƒлинные рукава слегка заужены к зап€стью. Ўуба имеет большой запах, традиционно запахиваетс€ справа налево, вверху застегиваетс€ на три круглые кожаные пуговицы и воздушные петли. Ќа кра€ правой полы шубы и рукавов нашиты полоски кожи, украшенные выстроченным на швейной машинке одноцветным узором в виде волнистой линии со спиралевидными завитками и отмеченные с обеих сторон фестончатыми нашивками темно-коричневого цвета и короткой жесткой меховой щеточкой. ќвчинна€ шуба с борами €вл€лась типичной кресть€нской одеждой, бытующей до недавнего времени во многих русских деревн€х. |

ѕраздничный женский костюм

Ќачало XX в. ¬ологодска€ губерни€, Ќикольский уезд

|

ќдним из видов верхней одежды дл€ холодного времени года в XIX в. в –оссии €вл€лс€ пониток, или сукманник. Ќазвание св€зано с тканью, из которого он изготавливалс€ — пониточины. Ёто толста€ ткань из льн€ных и шерст€ных нитей или сукна домашнего приготовлени€.

остюм из Ќикольского уезда состоит из понитка, рубахи, сарафана, по€са и шерст€ной шали. ѕониток сшит из отбеленной домотканины. ќн распашной, двубортный, с глубоким запахом. ѕередние полочки цельнокройные, пр€мые, заворачивающиес€ на спину, с округлыми вырезами дл€ рукавов и пр€моугольными вырезами дл€ горловины. «адн€€ часть сшита из одного пр€мого полотнища, скошенного в средней части, с двум€ небольшими пр€моугольными выступами на линии талии и фигурными вырезами по лини€м спины. ѕолочки и заднее полотнище соедин€ютс€ двум€ клинь€ми и подклинками, значительно расшир€ющими нижнюю часть. , ¬ местах соединени€ клиньев и пр€моугольных выступов заложены встречные складки. ƒлинные подкройные рукава, сшитые из одного полотнища, слегка заужены к зап€сть€м. ѕлечевой шов, так же как и на шубе, проходит в верхней части спины, что, возможно, €вл€етс€ рудиментом старинного кро€ верхней одежды. ѕониток застегиваетс€ вверху справа налево на две литые металлические пуговицы и кожаные воздушные петли. — изнанки его верхн€€ часть продублирована грубой домотканиной. ѕониток с цельной спинкой и клинь€ми €вл€етс€ более ранним вариантом кро€ русской верхней одежды, чем понитки с отрезной спинкой и борами, имевшие наибольшее ѕод пониток надевались рубахи с сарафанами из шерст€ных или полушерст€ных тканей с несколькими нижними юбками. Ўироко бытовали на ¬ологодчине сарафаны пр€мого кро€ из тканей в продольные многоцветные полосы. ак правило, их шили из одного поперечного куска ткани шириной от 70 до 90 см и, следовательно, они имели только один шов. Ёти сарафаны-юбки могли иметь очень длинные л€мки или надставл€тьс€ в верхней части хлопчатобумажным лифом. Ќепременными атрибутами праздничной верхней одежды молодых женщин были многоцветные шерст€ные платки и шали с кист€ми и бахромой, которые покупались на €рмарках и считались немалой ценностью. ¬ кресть€нской среде такие шали называли «заграничными». »х производство было сосредоточено, главным образом, в ћоскве и Ѕогородском уезде ћосковской губернии. ¬ конце XIX в. крупнейшим производителем шерст€ных набивных шалей становитс€ фабрика я. Ћабзина и ¬. √р€знова в ѕавловском ѕосаде. |

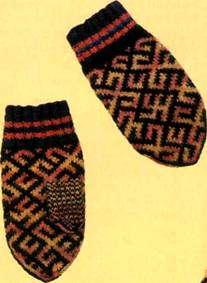

¬€заные издели€

Ќачало XX в. ¬ологодска€ губерни€, Ќикольский уезд

|

оличество рукавиц, многообразие украшавших их узоров свидетельствовало о мастерстве и трудолюбии будущей жены. ¬ ¬€тской губернии, наоборот, жених дарил «чулочки на невестину ножку». “олстые, в€занные из шерсти домашней выделки чулки зрительно увеличивали толщину девичьих ног, что €вл€лось, по народным представлени€м, одним из важных достоинств русской невесты. »спользование рукавиц в свадебном обр€де могло иметь и другой смысл. “ак, толковый словарь ¬. ƒал€ сообщает, что «знахарь перекинул рукавицу поперек свадебного поезда и испортил свадьбу». ѕодаренные на свадьбе издели€ надевали нечасто, только по самым большим праздникам, их хранили в семье как пам€ть в течение долгих лет.

„улками в XIX — первой половине XX в. называли длинные, выше колен, толстые носки. ƒл€ закреплени€ чулок на ногах использовались круглые подв€зки из ткани. —лово варежки почти не употребл€лось в кресть€нском быту, его замен€ло слово рукавицы. ќни выв€зывались из овечьей шерсти по форме ладони с одним большим пальцем. ак правило, размер рукавицы был значительно больше размера руки. Ќа —евере рукавицы и чулки в€зали на п€ти спицах, в южнорусских губерни€х, –€занской и “амбовской, чулки плели на одной спице-игле. –укавицы в€зали как с резинкой, так и без нее. ќсновной способ в€зани€ — так называема€ чулочна€ в€зка.

|

ћетки: –усский народный свадебный костюм |

–усский народный свадебный костюм |

Ёто цитата сообщени€ »нночка88 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

„асть 2.

ёжные губернии –оссии

ƒевичий праздничный костюм

Ќачало XX в. “амбовска€ губерни€, —пасский уезд, с. расна€ ƒубрава

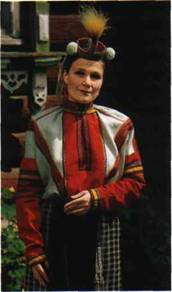

ƒевичий праздничный костюмЌа юге –оссии в XIX — начале XX века особенно €рко про€вл€лась разница в одежде довенчального и послевенчального периодов. —ергиево-ѕосадский музей хранит одну из лучших в стране коллекций южнорусских свадебных костюмов. ƒевичий нар€д с. расна€ ƒубрава состоит из рубахи, поневы, короткой нагрудной одежды — шушпана и головного убора — «лентки с ковылем» в виде обруча с пучком ковыл€ надо лбом и длинными цветными лентами, спускающимис€ по спине23.

“ипичной одеждой замужних женщин юга –оссии была понева. »сследователи русского народного костюма считают поневу древнейшим типом женской одежды. —уществует несколько видов понев: из не сшитых между собой полотнищ, распашна€, понева с прошвой и понева-юбка из клетчатой поневной ткани. ¬ некоторых селени€х “амбовской, –€занской, алужской, ѕензенской, “ульской, ќрловской губерний в XIX в. существовал обр€д первого надевани€ поневы. ќбычно девочки, не достигшие совершеннолети€, носили рубахи, подв€занные по€сками. — того момента, когда девушка впервые надевала поневу, она считалась невестой, и к ней уже можно было свататьс€. ѕервую поневу нередко шила сестра, а надевал брат или мать (родна€ или крестна€). концу XIX в. этот древний обычай сохранилс€ лишь в отдельных местах, а понева осталась признаком замужества.

ƒевичий праздничный костюм

–убаха с. расна€ ƒубрава сохранила архаичный туникообразный покрой. Ќа примере кро€ этой рубахи можно проследить кресть€нскую традицию разумной экономии ткани. ќна сшита из двух сложенных полотнищ ткани, образующих перед и спинку, причем одно полотнище — на четверть короче. ≈го задн€€ часть до плечевого сгиба остаетс€ цельной, а от второй, передней, по долевой нити отрезают половину, которой надставл€ют (удлин€ют) оставшуюс€ часть короткого переднего полотнища (см. схему кро€ на с. 104). рай спинки загибаетс€ и соедин€етс€ с составной частью переда. ¬верху этот сгиб разрезаетс€ дл€ вшивани€ рукава. ƒругой рукав пришиваетс€ к кромке цельного полотнища. ѕод рукава вшиты клиновидные ластовицы. ќсобенностью данной рубахи €вл€етс€ архаична€ длина узких рукавов, почти скрывающих кисти рук.

Ќевысокий воротник-стойка, застегивающийс€ на две пуговицы вшит в округлое отверстие дл€ головы, которое прорезано в месте сгиба полотнищ. ƒл€ расширени€ нагрудной части в полотнищах рубахи сделаны длинные продольные разрезы, в которые вшиты плечевые вставки — косые полики, пришитые по основе. аждый полик состоит из двух сшитых

между собой деталей трапециевидной и треугольной форм. ќни выкроены из пр€моугольного куска ткани, разрезанного наискось. Ќеобходимость изготовлени€ полика из двух составных деталей, а не из одного цельного куска, оп€ть же обусловлена принципом экономии материала. ќсновные конструктивные линии и кра€ рубахи отмечены полосами тканого и вышитого несложного геометрического узора красного и черного цветов, дополненных зелеными, желтыми и лиловыми нит€ми, а также нашивками желтых лент и тесьмой-вилюшкой. –укава и грудной разрез обшиты темно-красной хлопчатобумажной тканью, украшены полосами вышивки и браного ткачества, лентами. ѕоверх рубахи надеваетс€ понева, представл€юща€ собой юбку, сшитую из трех полотнищ черной домотканой шерст€ной клетчатой ткани полотн€ного переплетени€ и одного полотнища черной хлопчатобумажной ткани — прошвы, котора€ располагаетс€ сбоку. ѕолотнища соединены кромками, их верхн€€ часть собрана под обшивку на шнур-гашник. Ќиз поневы отмечен €ркой шерст€ной каймой, сочетающейс€ с общим декоративным решением нар€да.

¬ысокими художественными достоинствами отличаетс€ по€с с. расна€ ƒубрава. ќн сплетен на дощечках из очень тонких шерст€ных нитей основного лилового с добавлением белого, зеленого и красно-коричневого цветов. онцы по€са зав€заны узлом, ниже каждый конец обшит цветными и серебр€ными нит€ми, металлическими блестками, белым и черным бисером. «атем нити основы плотно обвиваютс€ серебр€ной нитью и переплетаютс€ между собой, образу€ два сложных узла, соединенных друг с другом двум€ пуговицами. ѕо€с заканчиваетс€ кист€ми из разноцветных и серебр€ных нитей с большими ворварками, обнизанными цветным бисером. Ќа кончиках кистей подвешены металлические блестки и бусины черного бисера. омплекс праздничного девичьего костюма завершал шушпан — нагрудна€ туникообразна€ одежда с короткими рукавами. √лухой (нераспашной) шушпан имеет древнее происхождение. —уществует мнение, что подобные шушпаны носили девушки и женщины в ƒревней –уси.

Ўушпан сшит из цельного отбеленного конопл€ного полотна, нешироких пр€моугольных бочков и вставок из темно-красной шерсти, расположенных между ними и по низу. ¬ месте плечевого сгиба центрального полотнища вырезана горловина трапециевидной формы с грудным разрезом. ѕо лини€м кро€ шушпан орнаментирован полосками счетной вышивки, ткачества, металлическими блестками.

ƒевичий костюм

Ќачало XX в. –€занска€ губерни€, —копинскии уезд

|

ƒевушка на выданье из —копинского уезда носила особый нар€д, в цветовой гамме которого основную роль играл белый цвет домотканого шерст€ного и льн€ного полотна. “акой костюм обычно дополн€ли шейные и нагрудные украшени€ из бисера «чопки» и «разметки», а также девичь€ пов€зка золотного шить€ с пушками около ушей. остюм из —ергиево-ѕосадского музе€ состоит из рубахи, верхней наплечной одежды-шушки и по€са.

–убаха составна€: ее верхн€€ и нижн€€ части изготовлены из четырех полотнищ отбеленного льна. ѕо-видимому, это поздний вариант кро€ девичьей рубахи (ее могла носить и молода€ женщина). ѕервоначально рубаха была цельнокройной. ¬ верхней части передние и задние полотнища, а также небольшие пр€мые полики присобраны в мелкие густые сборки под невысокий воротник-стойку. ѕр€мые рукава, сшитые из цельных полотнищ кумачовой ткани, внизу присобраны под неширокие манжеты в частые сборки, зафиксированные с изнаночной стороны. ћанжеты застегивались на пуговицы с помощью воздушных петель. ѕод рукава вшиты квадратные ластовицы. –€занска€ рубаха очень нар€дна. ќна украшена по воротнику, лини€м поликов и грудного разреза счетной вышивкой красными хлопчатобумажными нит€ми с ромбовидными узорами. ћеста соединений рукавов и поликов отмечены декоративными нашивками из полос красного коклюшечного кружева и черной тесьмы с металлическими блестками. яркие кумачовые нашивки обрамл€ют также грудной разрез. ћанжеты украшают полоски золотного шнура с нашитыми р€дами металлических блесток и бисера.

ѕо низу подола проходит нашита€ широка€ ткана€ красна€ кайма с трем€ р€дами узких полосок. айма на девичьей рубахе об€зательно должна была быть видна из-под верхней одежды-шушки. Ўушка сохранила архаичный туникообразный крой: центральное полотнище плотного шерст€ного домотканого полотна бело-серого цвета перекинуто спереди назад; в месте сгиба прорезана горловина v-образной формы; по бокам пришиты более короткие полотнища и в верхней части — недлинные рукава. ѕод рукавами вшиты маленькие ромбовидные ластовицы. ƒекоративное решение шушки подчеркнуто скромно: единственным цветовым акцентом одежды €вл€етс€ шерст€на€ вишневого цвета обшивка, обрамл€юща€ вырез дл€ головы, кра€ рукавов и подола. шушке полагалс€ широкий черный шерст€ной по€с, украшенный на концах трем€ поперечно расположенными полосами ромбовидного узора с металлическими блестками. ћежду ними — темно-красные полоски хлопчатобумажной ткани, желтые шелковые ленты, декорированные стекл€нными пуговицами. онцы по€са завершены короткими кист€ми темно-коричневого цвета. »звестно, что шушка €вл€лась не только деталью девичьего костюма, она также могла служить погребальной и поминальной (траурной) одеждой девушек и старух. |

ƒевичий «печальный» костюм

онец XIX — начало XX в. “амбовска€ губерни€, “емниковскии уезд

|

ќпира€сь на фольклорные и этнографические материалы восточнослав€нских народов, современные исследователи пришли к выводу об общих древних представлени€х, лежащих в основе свадебного и похоронного обр€дов. “ак, в довенчальный период невеста должна была об€зательно «печалитьс€», оплакива€ свое девичество, носить траурную одежду. ќна отличалась сдержанной цветовой гаммой, в которой доминировал белый цвет холста, знаковый цвет скорби. остюм из “емниковского уезда, выполненный в конце XIX — начале XX в., относитс€ к категории «печальных», или «горевых», костюмов. ѕо-видимому, его могли носить как молодые девушки, собира€сь к венцу, так и пожилые женщины.

остюм состоит из рубахи, нижней юбки, сарафана, по€са и передника. –убаха из отбеленного льна имеет составную конструкцию. ≈е верхн€€ часть — «стан» — туникообразна€, сшита из двух пр€мых полотнищ, сложенных по линии плеча по утку и собранных у горловины в мелкие частые сборки под неширокую обшивку, украшенную красным тканым геометрическим узором; посередине груди — разрез, застегивающийс€ на металлическую пуговицу и воздушную петлю. ƒл€ расширени€ грудной части на плечевом сгибе сделаны продольные разрезы, в которые вшиты трапециевидные вставки, составленные из двух частей, — «косые полики». —ильно суживающийс€ к зап€стью рукав выполнен из одного полотнища, пришитого к верхней кромке стана; под рукавом вшита длинна€ клиновидна€ ластовица. Ќижн€€ часть рубахи сшита из четырех пр€мых полотнищ аналогичной ткани. √рудной разрез, кра€ рукавов и низ подола декорированы двух- и четырехр€дными узкими полосками мережки. Ќижн€€ юбка, надеваема€ поверх рубахи, изготовлена из шести пр€мых полотнищ полушерст€ной ткани, окрашенной в розовый цвет. ѕереднее полотнище имеет небольшие защипы по кра€м, а боковые и задние собраны в частые сборки под неширокую обшивку; на левой стороне — застежка. ѕодол юбки обшит полосой черного бархата, подбитой с изнанки белой хлопчатобумажной тканью. —арафан из отбеленной тонкой шерст€ной ткани полотн€ного переплетени€ состоит из двух пр€мых — переднего и заднего — полотнищ, причем последнее в верхней части выкроено по форме спины с подкройными проймами и широкими л€мками, перекинутыми на грудь. ¬ верхней части переднего полотнища посредине имеетс€ небольшой кареобразный вырез. пр€мым полотнищам пришиты боковые скошенные полотнища — по шесть с каждой стороны, которые вверху под мышками заложены в складки. ѕо низу подола пришита темно-красна€ шерст€на€ тесьма, €вл€юща€с€ единственным цветовым акцентом сарафана. „уть выше талии сарафан подв€зывалс€ красным шерст€ным по€сом полотн€ного переплетени€.

≈го украшением €вл€ютс€ нашитые на концах узка€ и широка€ полосы черной ажурной шелковой тесьмы фабричной работы, под которые подложена бела€ хлопчатобумажна€ ткань. »з€щный ажур тесьмы четко выдел€етс€ на белом фоне подложки. ≈ще один предмет, вход€щий в костюм, — длинный туникообразный передник с рукавами, который надевалс€ через голову поверх сарафана. Ќа рубеже XIX—XX вв. такой передник обычно входил в комплекс женской одежды с рубахой и поневой. ¬ нашем случае мы имеем еще один интересный вариант костюма южнорусского региона, в котором соединены передник с рукавами и сарафан. ѕередник сшит из одного длинного полотнища тонкой отбеленной льн€ной ткани домашнего приготовлени€, перекинутого по линии плеча, с овальным вырезом дл€ головы. ра€ полотнища соединены двум€ скошенными боковыми полотнищами, вверху к кра€м пришиты зауженные к зап€стью рукава. ѕод ними — длинные клиновидные ластовицы. —зади полотнище имеет вертикальный разрез, завершающийс€ на уровне лопаток округлым вырезом. подолу передника пришита широка€ полоса красно-белого строчевышитого узора, составленного из трех частей, соединенных продольными полосками кумача. ¬ узоре вышивки — широка€ полоса из восьмиконечных звездчатых фигур, обрамленных зигзагообразными лини€ми, и узкие полоски из ромбов. ѕо низу пришито красно-белое, плетенное на коклюшках кружево с фестончатым краем. ѕо краю рукавов проход€т узкие дорожки мережек, такие же, как и на рубахе. јрхаичный туникообразный крой деталей костюма, его художественное решение, отличающиес€ подчеркнутой строгостью и торжественностью, соответствуют его обр€довому назначению. |

‘рагменты свадебного полотенца

»з тульско-калужского региона

|

ак и в других местах, свадебные полотенца тщательно украшались. ¬ орнаментации тульских и калужских полотенец наиболее широкое распространение получила цветна€ перевить — вышивка цветными нит€ми по продернутому в виде сетки холсту. ¬ алужской губернии такую вышивку называли вырезами. ќсновными цветовыми сочетани€ми в узорах полотенец на прот€жении длительного времени €вл€лись белый и красный, которые дополн€лись желтым, синим и зеленым. «наковыми мотивами калужских и тульских полотенец €вл€ютс€ птицы-павы с длинными, круто изогнутыми ше€ми, пышными «солнечными» хвостами. ¬ышитые белыми нит€ми, они четко выдел€ютс€ на €рко-красном фоне сетки.

|

ƒевичьи венчальные костюмы

Ќачало XX в. ¬оронежска€ губерни€, Ѕирюченский уезд

|

ќтправл€€сь к венцу, оплакива€ свою беззаботную, вольную жизнь, невеста из Ѕирюченского уезда надевала «печальную» одежду, состо€щую из белой рубахи, черного сарафана, передника, по€са и головного платка27. Ѕела€ венчальна€ рубаха называлась «старушечьей». Ќазвание рубахи св€зано с тем, что ее могла носить не только невеста, но и старуха. ¬ собрании музе€ хран€тс€ два варианта «старушечьих» рубах, закупленных научными экспедици€ми в бывшем Ѕирюченском уезде.

–убаха более раннего происхождени€ сшита из четырех полотнищ грубого конопл€ного холста (два спереди и два сзади), соединенных вверху пр€мыми поликами и пр€моугольными вставками-«фарботами» из белого коклюшечного кружева. ¬ерхние кра€ полотнищ и поликов присобраны в мелкие сборки под невысокий воротник-стойку. √рудной разрез, верх воротника и место соединени€ воротника с полотнищами обшиты черными нит€ми. –укав сшит из одного широкого и одного узкого пр€мых полотнищ, присобранных внизу под узкую обшивку — тесьму красного цвета. ѕод рукава вшиты квадратные ластовицы из малинового сатина. ћеста соединени€ кружевных вставок отмечены узкими полосками белого строчевышитого узора в виде продольных цепочек. Ѕолее поздний вариант «старушечьей» рубахи имеет аналогичный крой. ≈го отличительной особенностью €вл€етс€ орнаментаци€ плечевой части. Ќебольшой полик соедин€етс€ с рукавом и полотнищами спины и переда трем€ полосами белого коклюшечного кружева со сложным ромбическим узором. ƒвум вариантам «старушечьих» рубах соответствуют два варианта кро€ венчальных сарафанов. „ерный шерст€ной сарафан в этих местах использовалс€ не только как венчальна€, но и вообще как девичь€ одежда. ≈сли женщина не выходила замуж, она носила сарафан, дополненный передником и по€сом, всю жизнь. ќтличительной особенностью сарафана-«широкол€мошника» €вл€етс€ туникообразный крой, что свидетельствует о его древнем происхождении; широкие л€мки выкроены из центрального полотнища, перекинутого на плечах. ќн имеет неглубокий пр€моугольный вырез дл€ головы, боковые полотнища под мышками собраны в густые сборки, зафиксированные изнутри и снаружи нашивкой из черной хлопчатобумажной ткани. ≈динственным украшением сарафана €вл€етс€ вышивка в виде неширокой полосы,составленной из красных, желтых, зеленых и темно-синих пр€моугольных фигур, и узка€ красна€ плетена€ тесьма, проход€щие по подолу. Ќа смену сарафану-«широкол€мошнику» пришел сарафан на узких л€мках. ≈го шили из двух цельных полотнищ (одного спереди и одного на спинке) и четырех скошенных боковых; в верхней части полотнища спереди и сзади обшивались полосками синего сатина. Ќеширокие сатиновые л€мки соедин€лись на середине спины. Ќагрудна€ часть сарафана оформл€лась полоской вышивки, выполненной цветными шерст€ными нит€ми.

ѕередник-«завеска» сшит из двух коротких полотнищ конопл€ного холста; в верхней части они присобраны под узкую бело-розовую обшивку-тесьму с длинными петл€ми по кра€м, предназначенными дл€ продевани€ в них узкого по€ска. Ќижний край полотнищ очерчен черной вышивкой в виде цепочки стилизованных цветов-кустиков и красной зигзагообразной линии.

Ѕлизким по характеру узором отмечено место стыка полотнищ в нижней части передника. подолу пришиты полоска белой строчевой вышивки и широка€ фабричного изготовлени€ оранжево-красна€ тесьма с узкими пробежками синих, зеленых и желтых нитей. ра€ полотнищ и белой вышивки обшиты черными хлопчатобумажными нит€ми. Ћюбопытно, что и в насто€щее врем€ в деревн€х бывшего Ѕирюченского уезда белое плетенное на коклюшках кружево и покупную многоцветную тесьму называют «фарботами». ярким акцентом нар€да €вл€лс€ широкий шерст€ной красный по€с-«подпо€ска» с зелеными, лиловыми, белыми и желтыми продольными полосками. Ѕелый платок, который покрывал длинные распущенные волосы, завершал «горевои» нар€д воронежской девушки-невесты. ќна прощалась с девичеством и «вольной волей», «умирала» в своей прошлой беззаботной жизни дл€ того, чтобы после венчани€ «возродитьс€» уже в совершенно новом дл€ нее качестве — женщины-жены. |

¬ышитые детали праздничной женской одежды

“амбовской и урской губерний начала XX в.

|

¬о второй половине XIX в. под вли€нием городской моды в кресть€нской вышивке получает распространение техника работы крестом. ≈е широкое бытование на всей территории –оссии было св€зано, в первую очередь, с известной парфюмерно-косметической фирмой «“оварищество Ѕрокар и ». ћелка€ кустарна€ мастерска€, основанна€ в ћоскве в 1864 г. √енрихом Ѕрокаром, французом по происхождению, выпускала дешевые сорта туалетного мыла, в том числе «народное», по цене 1 коп. за кусок. 1880-м годам мастерска€ переросла в крупную фирму, торговавшую по всей стране. —орта брокаровского мыла — «сельское», «русское», «национальное» и другие, снабженные €ркими обертками, на которых печатались схемы узоров дл€ вышивани€ крестом в так называемом русском стиле, покупател€м . »нтерес общества к отечественной истории, культуре €вл€лс€ характерным ве€нием времени.

ѕредлагаемые фирмой Ѕрокара мотивы орнаментов в виде стилизованных гирл€нд из реалистично трактованных цветов, в первую очередь роз и васильков, геометрических мотивов из ромбов и других разнообразных фигур воспринимались как «истинно народные», поскольку заимствовались художниками с подлинных образцов кресть€нского творчества. ѕодобными вышитыми узорами украшались полотенца, скатерти, подзоры, а также отдельные детали традиционной кресть€нской одежды (рукава, подолы передников, нагрудные части рубах) и городска€ одежда, выполненна€ в «русском стиле». |

остюм новобрачной

Ќачало XX в. ¬оронежска€ губерни€, Ѕирюченскии уезд, с. јфанасьевка

|

ѕо возвращении из церкви перед брачным пиром девушку переодевали, и она представала перед молодым мужем, родственниками и гост€ми в преображенном виде. ≈е голову венчал закрытый головной убор — «сорока», украшенный золотным шитьем. ƒевичь€ одежда — сарафан — мен€лась на «бабью» — поневу.

остюм новобрачной южнорусских губерний состо€л, как правило, из рубахи, поневы, передника, по€са, закрытого головного убора или платка, шейных украшений, серег, в€заных чулок, кожаной обуви. ∆енский воронежской костюм неоднократно привлекал внимание исследователей своими несомненными художественными достоинствами и значительными отличи€ми от других южнорусских костюмов. ќднако его происхождение до сих пор остаетс€ загадкой. »звестно, что в прошлом костюм €вл€лс€ одним из наиболее устойчивых элементов материальной культуры. »менно это обсто€тельство позвол€ет предположить, что его происхождение св€зано с одеждой аборигенного населени€ здешних мест. Ёто были кочевники-половцы, владевшие степными территори€ми верхнего ƒона с середины XI до первой половины XIII в. —охранившиес€ до насто€щего времени изображени€ представителей половецкой знати XIII в. (так называемые каменные бабы) доказывают, что половецкие женщины в XIII в. и воронежские кресть€нки в конце XIX — начале XX в. носили очень схожую одежду. Ќар€д, в который молодую обр€жали после венчани€ в селе јфанасьевка, включал в себ€ рубаху с «золотыми ремн€ми», «наборную» поневу, передник-«завеску», по€с, по€с-«подпо€ску» и головной убор — «сороку». ¬ыполн€лс€ он из материалов домашнего приготовлени€: шерсти, конопли, иногда использовали покупные хлопчатобумажные нити. ≈сли невеста была из богатой семьи, в ее нар€де присутствовали дорогие материалы: бархат, бисер, блестки, цветные шелковые ленты. ¬ разных губерни€х –оссии существовало множество вариантов декоративного убранства понев30. ƒаже в соседних селах Ѕирюченского уезда свадебные поневы различались по цвету, характеру узора, носили разные названи€: «потринитка», «на шленке», «наборна€». —амой многодельной была понева «потринитка»; клетки ее полотна вышивались петельчатым швом темно-красными нит€ми, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех. „тобы получить петельчатый шов, под нитки подкладывали дерев€нные прутики, поэтому такой прием называлс€ «вышивкой на прутках». »спользование меха, а также его имитаци€ особым способом изготовленными ткан€ми, не случайны. Ёто св€зано, по кресть€нским представлени€м, с его продуцирующей ролью в свадебном обр€де. ¬ поневе «на шленке» клетчатый узор также зашивалс€, но уже иным швом — «набор» и иным цветом — оранжевым. ѕонева «потринитка», вид сзади «Ќаборную» поневу шили из четырех полотнищ ткани (три полотнища — из черной клетчатой, одно — прошва — из однотонной черной шерсти), собранных в верхней части на шнур-«вздержку». рупные клетки, образованные пересечением широких прерывистых белых полосок, отчетливо выдел€лись на бархатисто-черном фоне поневного полотна. Ћюбопытно, что в декорировке «наборной» поневы использованы различные способы оформлени€ мест соединени€ полотнищ. “ак, место стыка прошвы, располагающейс€ полоской ткани шириной 4 см с вышитыми на п€льцах узорами. ѕоскольку спереди и с боков понева закрывалась передником, ее более всего украшали сзади. Ўирина задней «своски» достигала 7 см. летчата€ поневна€ ткань на две трети ширины расшивалась с обеих сторон красно-оранжевыми шерст€ными нит€ми, при этом вышитый узор сзади также был шире, чем с боков. Ўирока€ полоса орнамента на подоле представл€ла собой две линии ромбов, обрамленных узкими косичками. ¬ключение в основную красно-оранжевую гамму вышивки темно-синих, зеленых и вишневых нитей усиливало общую контрастность цветового решени€ «наборной» поневы, главной характеристикой которой €вл€етс€ исключительна€ красочность.

«Ќаборна€» понева, вид сзади

»звестно, что в свадебном обр€де этой местности использовалась не одна понева. “ак, по традиции, на третий день свадьбы молода€ надевала поневу «под дары» и одаривала гостей платками, головными уборами, поневами, вынима€ их из сундука с приданым. ћногократна€ перемена спереди слева, и клетчатых полотнищ отмечено многоцветной вышивкой. — правого бока поневные полотнища соедин€ютс€ «своской» — продольной одежды новобрачной, очевидно, имела охранительное значение: переодева€сь, она защищала себ€ от возможного сглаза. Ќеобычайно эффектно оформл€лись свадебные воронежские рубахи. »х шили из четырех пр€мых полотнищ отбеленного хлопчатобумажного холста (два спереди и два сзади), собранных в сборки в верхней части, с пр€мыми поликами, пришитыми по утку, узкими и широкими вставками по сторонам поликов, маленьким отложным воротничком, длинным грудным разрезом, пр€мыми широкими рукавами и ластовицами под ними. –укава сшиты из полутора полотнищ, собранных у зап€сть€ в сборки под манжеты, украшенные пышными оборками из шелковой ленты — «брыжжами». Ќа поликах, рукавах и узких вставках располагаетс€ черный вышитый узор в виде зеркально отраженных стилизованных женских фигурок и зигзагообразных линий с «древами» — условными изображени€ми деревьев. “акой орнамент в некоторых селах называли «узором во всю гребенку». ћежду поликом и рукавом вшивались пр€моугольные вставки: две узкие продольные, расшитые черными нит€ми в технике счетной вышивки, и одна поперечна€, более широка€ — «золотой ремень» — полоса золотного шить€ с орнаментом из красных контурных ромбов, заполненных фигурами в виде крестов. рай воротника, выкроенного из малинового сатина, обработан петельчатым швом черными нит€ми. ќтметим, однако, что вышивка черным цветом, использование в декоре рубахи «золотых ремней» в целом не характерны дл€ традиционного русского костюма. ¬ажной деталью ансамбл€ €вл€етс€ передник-«завеска», —шитый из двух коротких полотнищ белого холста. ѕолотнища передника присборены вверху под узкую красную обшивку; вместо обычных зав€зок пришиты недлинные петли. ѕолотнища соединены красной шелковой, так называемой дорогой лентой с тканым цветочным орнаментом; аналогична€ лента пришита к краю подола. ћеста соединени€ белого холста и лент отмечены черным вышитым узором из р€дов геометрических фигур и елочек. Ќеобычно использование в костюме двух по€сов. ѕервый, узкий черный шерст€ной по€сок, продевали в петли передника и зав€зывали сзади, на линии талии. онцы по€са украшались овальными «кругами», выполненными из картона и расшитыми цветной шерстью, металлическими блестками, стекл€нными бусинами и бисером. ≈ще один по€с — «подпо€ска» — широкий шерст€ной красного цвета с продольными разноцветными полосками. ≈го дважды обв€зывали вокруг талии, а концы спускались из-под передника-«завески». √рудь молодой женщины украшало ожерелье-«грибатка». ќно представл€ло собой три узкие полоски черного плетеного на дощечках шнура, соединенные бисером с четырьм€ парами таких же, как на по€се, «кругов». |

—вадебный головной убор «сорока»

из Ѕирюченского уезда ¬оронежской губернии (начало XX в.)

|

ќснову свадебного головного убора воронежской кресть€нки составл€ет кичка — тверда€ налобна€ часть в виде подковы с торчащими вверх небольшими рожками, обшита€ кумачом. ней крепитс€ кусок холста, кра€ которого присобраны на тонкий шнур-«вздержку». ичку надевают на голову на уровне лба и тщательно закрывают холстом женские волосы, затем шнуром фиксируют ткань на голове, несколько раз обв€зав шнуром рожки и закрепив его. «атылок прикрывают позатыльнем (позатыльником)— пр€моугольной полосой расшитого золотными нит€ми бархата, закрепленного дл€ жесткости на картоне, к верхней части и боковым сторонам которого пришиты полосы шелковой ткани с зав€зками по кра€м. »х перекрещивают на лбу и несколько раз обв€зывают вокруг рожек, таким образом плотно скрепл€€ кичку с позатыльнем. » наконец, сверху на рожки надевают сверкающую золотом маленькую сороку, котора€ венчает все это сложное сооружение. ќсновными мотивами орнамента золотной вышивки на позатыльне и по верху сороки €вл€ютс€ «древа», аналогичные подобным изображени€м на рукавах свадебной рубахи. —охранились местные названи€ отдельных частей сороки: спереди располагаетс€ «очелье», по бокам — «кружки», сзади по «позатыльню» спускаютс€ «крылушки». »ногда сороку изготавливали сами кресть€нки, но чаще ее отдавали шить на заказ или покупали на €рмарках.

“акой костюм сохран€лс€ в ¬оронежской области как свадебный нар€д до 1950-х годов

|

остюм новобрачной

1920-е гг. ѕензенска€ губерни€, еренский уезд, с. ¬€земка

|

Ётот нар€д €вл€лс€ одновременно и свадебной одеждой и костюмом, который женщина надевала по самым большим праздникам до рождени€ первого ребенка. ќн состоит из рубахи, поневы распашного кро€, по€са, нагрудного украшени€ гайтана. “акой нар€д носили с двурогой сорокой, украшенной золотной вышивкой.

“кань основных полотнищ рубахи (ширина полотнища — 35 см) выполнена заготовками в виде раппортов, размер которых определ€лс€ длиной будущей рубахи — 133 см. Ќа ткацком стане сначала изготавливалась узорна€ кайма подола (длиной 21 см), а потом уже ткалс€ обычный белый холст полотн€ного переплетени€. ”зор красной тканой каймы подола состо€л из узких браных дорожек и неширокой полосы закладного узора в виде цепочки белых гребенчатых ромбов. «атем раппорт повтор€лс€. ƒл€ шить€ рубахи понадобилось три полных раппорта и небольшой кусочек аналогичной заготовки размером в одну треть полотна. ƒл€ рукавов, поликов, плечевых узорных нашивок заготовки были несколько иными. ѕри сохранении единой цветовой гаммы, принципов композиционного построени€ орнаментов, выполненных в техниках закладного и браного ткачества, мен€лись только размеры заготовок и характер их орнаментальных мотивов. ”зоры обогащались введением одного из важнейших символов аграрного культа древних слав€н — свастики, знака солнца. ѕринцип покро€ рубахи достаточно близок рассмотренному выше крою праздничной девичьей рубахи с. расна€ ƒубрава (см. с. 50). ќн также крайне экономичен. ѕередн€€ часть рубахи сшита из двух цельных раппортных полотнищ, в верхней части одного из которых вырезан пр€моугольный фрагмент ткани; нижн€€ часть заворачиваетс€ по боковому сгибу назад. —пинка выполнена из одного цельного полотна и другого, составного. ѕолотнища собраны в частые сборки под узкую обшивку горловины. ¬ верхней части они разрезаны дл€ вставки косых поликов. ‘орма поликов, рукавов, их архаична€ длина имеют пр€мые параллели с аналогичными детал€ми рубахи с. расна€ ƒубрава.

’арактерной особенностью декоративного убранства рубах юга –оссии €вл€етс€ использование разнообразных техник, приемов и материалов. “ак, рубаху с. ¬€земка украшают не только тканые узоры, но и нашивки красного узорного ситца тесьмы-вилюшки, обшивки краев подола и рукавов плотным петельчатым швом цветными нит€ми. јктивным цветовым п€тном, слегка диссонирующим с общей колористической гаммой рубахи, €вл€етс€ нашивка, оформл€юща€ грудной разрез. ќна выполнена разноцветными хлопчатобумажными нит€ми в технике вышивки крестом, имеющей позднее происхождение, дополнена золотым галуном, узкой тесьмой черного и серебристого цветов, металлическими блестками. — нагрудной нашивкой гармонично сочетаетс€ шейное украшение гайтан. ќн выполнен из низанных из цветного бисера двух нешироких полос с узором в виде повтор€ющихс€ косых крестов и ромбов. ќни соединены полоской кумача. ¬низу к гайтану подвешена медна€ лита€ двусторонн€€ иконка с изображением Ѕогоматери и —в. Ќикола€. ѕонева пр€мого кро€ состоит из трех одинаковых полотнищ домашней шерсти. ѕо основному красному фону проход€т поперечные синие полосы, по низу подола — широка€ кайма со сложным орнаментом из ромбов, свастических мотивов, пр€мых и волнистых линий. Ёто так называема€ распашна€ (не сшита€ спереди) понева, котора€ относитс€ к числу наиболее древних. ”зкий цветной шерст€ной по€с сплетен на дощечках. ≈го концы соединены вместе и украшены крупным бисером темно-зеленого и золотистого цветов. Ќа концах по€са — длинные пушистые кисти из нитей основы и золотных нитей. ”никальный крой костюма с. ¬€земка, многократное использование основных слав€нских символов в орнаментации свидетельствуют о его древних корн€х. |

∆енский свадебный костюм

Ќачало XX в. урска€ губерни€, —уджанский уезд

|