-Рубрики

- НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ (43)

- Роспись (11)

- Русские эмали (8)

- Хрустальный промысел. (6)

- Резьба по дереву. (6)

- Резьба по камню (5)

- Резьба по кости (1)

- РУССКОЕ ЗОДЧЕСТВО. (31)

- Русь.Храмы,монастыри. (18)

- Мотивы русской архитектуры (13)

- ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.ПЕРВОИСТОЧНИКИ (3)

- ИСТОРИЯ РУСИ. (46)

- Язычество и христианство. (14)

- Скифы. (8)

- Письменность Древней Руси. (6)

- Загадки истории Руси. (5)

- Исчезнувшие города России (4)

- К вопросу нормандской теории. (1)

- Откуда есть и пошла земля русская. (1)

- ХУДОЖНИКИ (26)

- натюрморт (5)

- мои УЧИТЕЛЯ (4)

- иллюстраторы (3)

- пейзаж (2)

- портрет (1)

- СКУЛЬПТОРЫ (5)

- ОБРАБОТКА КОЖИ (16)

- МАСТЕРА РОССИИ. (12)

- Резчики по дереву. (5)

- Куклы.Авторские работы. (4)

- Декор бутылки (3)

- ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ (3)

- ЧУДЕСА НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ (10)

- Антонио Гауди (4)

- Знаменитые росписи древних пещер (3)

- Библиотека Ватикана (3)

- ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ. (2)

- "Люблю тебя,Петра творенье..." (6)

- РОДНЫЕ ГОРОДА (3)

- ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (3)

- ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО МИРА. (34)

- Кусудама (12)

- Холодный фарфор (5)

- Ирландские кружева.Схемы. (5)

- Ирландские кружева. Изделия. (4)

- Тестопластика (1)

- Оригами (1)

- Ришелье (1)

- ИСТОРИЯ ДЕНЕГ. (11)

- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ КАК ПРЕДМЕТ ВДОХНОВЕНИЯ. (5)

- ФОТОШОП (23)

- Уроки фотошоп (21)

- Все для фотошопа (2)

- КОМПЬЮТЕР (1)

- ЕГИПЕТ. (7)

- ШПАРГАЛКИ ДЛЯ ДНЕВНИКА (20)

- ДОМОВОДСТВО (2)

- прически для девочек (1)

-Цитатник

Lady Boutique Series № 4796 - Macrame Jewelry 2019 Издательство: Boutique, Inc. Язык: япон...

ИРЛАНДСКОЕ КРУЖЕВО - (0)Книга: 128 мотивов ирландского вязания (японский язык) 1. 2. ...

Фаюмские портреты. - (0)Фаюмские портреты музеев России. О фаюмских портретах не писал только ленивый - огромное колич...

Кельтские узлы и плетение. - (0)Кельтские узлы и плетение Ну очень хорошая книжечка)) Вдохновляйтесь))) ...

Китайские когти - Чжидзятао - (0)Китайские когти - Чжидзятао УРА! До меня, наконец, дошло как найти китайс...

-Фотоальбом

- "Люблю тебя,Петра творенье..."

- 03:47 11.03.2017

- Фотографий: 20

-Музыка

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

Скифские имена из античной литературы. |

Скифские имена из античной литературы.

В афинском пригороде Кифисса археологи нашли скифос — чашу для вина. Скифос (0,27 л. – котила (kotyle) – ед. измерения ёмкости) — керамическая чаша для питья на низкой ножке и двумя горизонтально расположенными ручками, Скифос также называют кубком Геракла. Имя Геракл происходит от пра-индоевропейского этимона (др.-греч. ἔτιμον – верный) с первоначальным значением «герс» (г’ХерЪс) — *ghers(*g‘hers-) ‘ощетиниваться’, «подниматься», и соответствует восточнославянскому теониму ‘Хорс’. По свидетельству Геродота, «греки, живущие около Понта, рассказывают», что скифы произошли от Геракла и мифической женщины, наполовину девы, наполовину ехидны — змееногой богини, которая родила трёх сыновей и назвала их — Агафирс, Гелон и Скиф.

Греческая чаша скифос происходит от имени Скиф, она довольно объёмна. Известно, что скифы пили вино, не смешивая его с водой, поэтому выражение «пить по-скифски» у спартанцев вошло в поговорку.

Под одной из ручек скифоса, найденного в пригороде Афин, были записаны имена шестерых участников симпосия – дружеского пира, который был важной частью социальной жизни греков. Среди записанных имён пирующих имя самого знаменитого афинского политика и полководца — Перикла, его брата Арифрона (греч. Ἀρίφρων) и скифа по имени Драпет.

Драпет (греч. Δραπέτης, — «беглец»). Имя происходит от корня Ведического санскрита: Дру, дравати – dru, dravati — удирать. (родственные слов в рус. яз.: ДРАпать, удрать, удирать, дорога, драга… В древнерусском яз.: ДРОМЬ — дорога. ДрагоманЪ — переводчик, толмач (тот, кто нужен в дороге); греческое слово Дромос — путь, коридор, бег, происходит от корня ведического санскрита — Дру.

Абарис (Абарид) – имя скифского мудреца из Гипербореи,для древних греков понятия гипербореец и скиф были равнозначными. Геродот первым из древних писателей упомянул о Абариде и сообщил, что он «был гипербореем и странствовал по всей земле со стрелой» знал «учение о природе и о богах» и имел «способности предвидения с помощью науки чисел». В произведениях Гераклида приведен список теологических и мифологических сочинений, приписываемых Абариду. Об Абариде также писали Платон (диалог «Хармид”), Диодор Сицилийский («Историческая библиотека”, II, 47), Гераклид Понтийский (диалог «Абарид или о душе”) и некоторые другие античные авторы. Древнегреческий поэт Пиндар (522-442 гг. до н. э.) считал Абариса скифом, жившим в конце VII – начале VI вв. до н. э. Скифом называл Абариса также софист Гимерий (315-386 гг. н. э.). Древнегреческий философ Гераклид Понтийский (388-310 гг. до н. э.) приписывал Абарису ряд теологических сочинений. В схолиях к «Государству» Платона есть замечание, что «Пифагор, между прочим, слушал гиперборея Абариса и мага Зарата». Страбон прямо называли Абариса скифом: «Анахарсис, Абарис и некоторые другие скифы пользовались большой славой среди эллинов, ибо они обнаруживали характерные черты своего племени: любезность, простоту, справедливость». Имя Абарис созвучно имени Борис, Парис. (В. Латышев. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. ВДИ, 1947, №2, стр. 319; ВДИ, 1948, №3, с. 248; ВДИ, 1952, №2, с. 267; Куклина И.В. Анахарсис. ВДИ, 1971, №3, стр. 113-125.) /ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/Скифы-воины-300x169.jpg" target="_blank">http://ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/Скифы-воины-300x169.jpg 300w, http://ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/Скифы-воины-768x432.jpg 768w" width="800" />

/ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/Скифы-воины-300x169.jpg" target="_blank">http://ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/Скифы-воины-300x169.jpg 300w, http://ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/Скифы-воины-768x432.jpg 768w" width="800" />

Абавх – имя скифа в диалоге греческого писателя II в. н.э. Лукиана «Токсарид или дружба». В пяти новеллах этого диалога Лукиан красочно повествует о дружбе скифов-побратимов. В одной из новелл речь идет о поступке скифа Абавха, который пожертвовал своей семьей ради спасения жизни своего друга Гиндана. В то время Абавх со своей семьей, состоящей из жены и двух малолетних детей, проживал в городе борисфенитов. Вместе с ними находился и тяжелораненый Гиндан. Однажды в их доме вспыхнул пожар, и так случилось, что Абавх успел спасти своего друга, но потерял в огне жену и детей. Когда впоследствии кто-то упрекнул Абавха за то, что он бросил родных, а в первую очередь вынес Гиндана, тот ответил: «Детей мне легко снова приобрести, да и неизвестно еще, были ли бы они хороши, а другого такого друга как Гиндан, который много раз доказывал мне свою любовь, я не нашел бы в течение долгого времени».

Авасий – это скифское имя можно прочесть на надгробной плите, найденной наразвалинах Пантикапея. Языковед Л. Згуста включил это имя в перечень скифских личных имен Северного Причерноморья, обладающих надежной «иранской» этимологией, считая, что оно произошло от авест. слова avah. Надпись на плите датируется первой половиной IV в. до н.э., что свидетельствует в пользу скифского происхождения имени Авасий.

Аврадос — Avragos и Avroagos — Αβραγος и Αβροαγος — имена, многократно встречающиеся в надписях Ольвии (IOSPE I2 №80, 82, 91, 98, 100)3. На мраморной плите, извлеченной из развалин Танаиса, можно прочесть имя Авротеос — Αβροθεος – Avrotheos — (КБН №1279). В имени ясно прослеживается общеславянский корень «рад», «радость».

Авх – персонаж поэмы римского поэта I в. н.э. Валерия Флакка «Аргонавтика»: «…Авх, пришедший с единодушными тысячами, выставляет напоказ киммерийские богатства; у него издавна белые волосы, прирожденный знак, пожилой возраст уже выставляет простор на голове; обвивая виски тройным узлом, он спускает со священной головы две повязки». Д.С. Раевский утверждает, что в своей поэме Флакк использовал имена, сюжеты и мотивы, взятые из скифской легенды, восходящей к независимому от Геродота несохранившемуся источнику. Э.А. Грантовский показал, что Авх соответствует родоначальнику авхатов Липоксаю из легенды, записанной Геродотом.

Авхаты (Αυχαται) – скифский род, ведущий свое происхождение от Липоксая. Артамонов считал, что авхаты – это самоназвание скифов-пахарей.(Геродот IV 6; М.И. Артамонов, Вопросы истории скифов в советской науке, ВДИ, 1947, №3, стр. 76. )

Агар – вождь скифов, руководивший скифским войском во время битвы у реки Фат на Таманском полуострове в 310 г. до н. э. (Диодор Сицилийский, XX, 22-24; Ю.А. Виноградов. «Там закололся Митридат», стр. 92; Т.Райс. Скифы, стр. 216). Диодор Сицилийский упоминает скифского царя по имени Агар. В 310/309 гг. до н.э. на Боспоре вспыхнула гражданская война, вызванная борьбой за престол между сыновьями умершего боспорского царя Перисада. На стороне законного наследника Сатира против его брата Евмела воевал большой отряд скифских наёмников. Когда Сатир умер от ран, трон попытался наследовать третий брат Притан. Однако он потерпел неудачу, бежал на азиатскую сторону Боспора и был убит. Евмел, захватив Пантикапей, приказал убить всех родственников своих братьев. Избежать гибели удалось только сыну Сатира Перисаду, верхом на коне добравшегося до скифского царя Агара, где и нашёл убежище. Из повествования Диодора следует, что скифское поселение Агара находилась недалеко от Пантикапея, видимо, в пределах Крыма.

Агарь — Αγαροι – скифское племя. Прослеживается связь с именем царя скифов.

Агара — царь скифов, опомянутый у греческого историка Аппиан, жившего около 100 – 180 гг. н. э. Агара от слова из Ведического санскрита «гири» — giri — гора, утёс, скала.

Акроса — Akrosas – царь скифов в Добрудже. Во II веке до н. э. в городах Томи и Одессе Акроса чеканил монету со своим именем. (Т.В. Блаватская. ВДИ, 1948, №1; Harmatta, Studies in the history and language of the Sarmatians, 1970, p.22.) Имя Ак+роса+с = «как-русый-царь».

/ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/лучники-300x232.jpg" target="_blank">http://ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/лучники-300x232.jpg 300w, http://ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/лучники-768x593.jpg 768w" width="960" />

/ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/лучники-300x232.jpg" target="_blank">http://ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/лучники-300x232.jpg 300w, http://ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/лучники-768x593.jpg 768w" width="960" />

Амизок – имя скифа в диалоге Лукиана «Токсарид или дружба». Два скифа – Амизок и Дандамис, заключили друг с другом договор о дружбе с великой клятвой о том, что они в случае надобности, умрут один за другого. Так случилось, что на их землю напали савроматы, и Амизок оказался в плену. Дандамис, узнав это, пробрался в стан неприятеля и попросил у главного савроматского начальника освободить своего друга. Тот потребовал в качестве выкупа его глаза. «Дандамис тотчас же позволил выколоть их; когда они были выколоты и савроматы таким образом получили выкуп, Дандамис взял Амизока и пошел назад, опираясь на него… Однако Амизок не захотел долее оставаться зрячим при слепоте Дандамиса и ослепил самого себя».

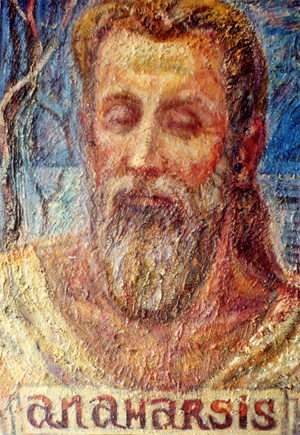

/ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/анахарсис-Anaharsis02-207x300.jpg" target="_blank">http://ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/анахарсис-Anaharsis02-207x300.jpg 207w" width="300" />

/ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/анахарсис-Anaharsis02-207x300.jpg" target="_blank">http://ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/анахарсис-Anaharsis02-207x300.jpg 207w" width="300" />

Анахарсис — скифский царевич, сын скифского царя Гнура, внук Лика, правнук Спаргапифа, брат Савлия, дядя Иданфирса. Родился Анахарсис около 625 г. до н. э. Анахарсис по матери эллин и оттого владел двумя языками, долгое время он жил в Элладе, Анахарсис был знаком с Солоном и вёл с ним беседу. Греки считали Анахарсиса одним из семи великих мудрецов. Анахарсис вернулся в Скифию уже «мудрецом», и был убит своим братом Савлием. Убит «Анахарсис за сочувствие иноземным обычаям и за сношение с эллинами. Много лет спустя подобная же участь постигла Скила» (Геродот IV 46, 76. В. Латышев. «Известия…», ВДИ, 1947, №2, стр. 318.) (Анахарсис = Ана-Харша). Геродот, посетивший родные места Анахарсиса через полтора века после его смерти, с удивлением отметил, что скифы, в отличие от греков, забыли своего замечательного земляка: «…скифы на вопрос об Анахарсисе отвечают, что не знают его, и это потому, что он побывал в Элладе и перенял чужеземные обычаи».

Прадедом скифского философа Анахарсиса (ок. 610—545 гг. до н.э.) был скифский царьСпаргапиф (Спартапиф) царствовавший в середине VII века до н.э.. Дед Анахарсисаскифский царь Лик (или Лих, Лихо, Лихой).

Отцом философа Анахарсиса был скифский царь Гнур. А его племянник Антир, сын Савлия (родственное имя Савелий), правил всей Скифией и отличился в войне с персидским царём Дарием I около 512 г. до н.э.

Антир – царь скифов, воевавший с персидским царём Дарием. «Дарий – царь персов, сын Гистаспа, пожелал сочетаться браком с дочерью Антира, короля готов (читай скифов)«. (Иордан. О происхождении и деяниях гетов.)

Апи – богиня земли и плодородия, родоначальница скифских племён в скифском пантеоне богов. Геродот отождествляет её с греческой богиней земли гиперборейской богиней Геей — «Землёй-Матушкой». (Геродот IV 59.) Апи в скифской мифологии исполняла роль праматери всего живущего и являлась олицетворением Великой богини-матери. Имя скифской богини Апи происходит от слов пра-индоевропейского языка, ведического санскрита: Апи, Апи-ети — apI , apy-eti — истекать, как река; изливаться в совокуплении; Апьяя — apyaya — изливая реки; выходя и исчезая (о водах); опьяняя; Символы богини Апи — Ахи — ahi — змеи, символ подземных вод, обеспечивающих плодородие. Эллины восприняли образ скифской богини в ввели его в свой пантеон под именем Афи-на (др.греч. (Άθηνά), носившей на груди эгиду «змеиной богини» — образ своей праматери, покровительницы. /ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/апи-велик-мать-202x300.jpg" target="_blank">http://ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/апи-велик-мать-202x300.jpg 202w" width="600" />

/ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/апи-велик-мать-202x300.jpg" target="_blank">http://ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/апи-велик-мать-202x300.jpg 202w" width="600" />

По мнению ряда ученых, нимфа, дочь реки Борисфена, родившая от Зевса (Папая) скифского первочеловека Таргитая, является одним из воплощений богини Апи. Ещё одним воплощением этой богини, согласно другой версии скифской легенды, является змееногая дева, вступившая в связь с Гераклом и родившая от него трех сыновей – Агафирса, Гелона и Скифа.

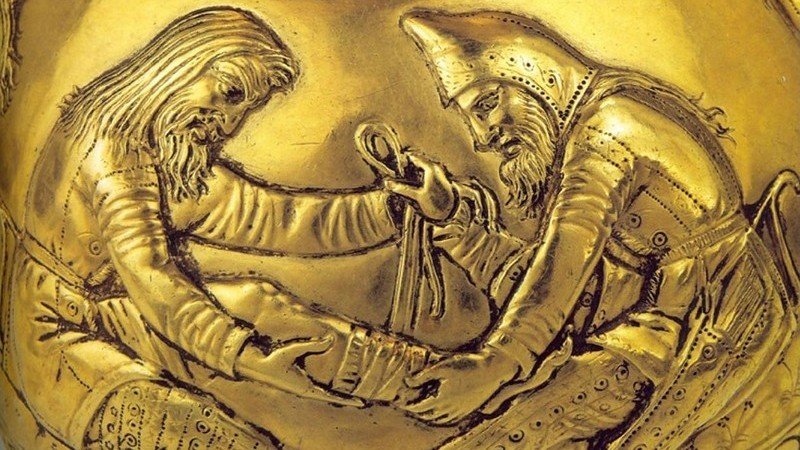

В скифских курганах обнаружено множество изображений женского божества, верхняя часть которого имеет женский облик, а нижняя имеет вид сложной пальметты с разведенными в разные стороны концами. На некоторых изображениях эти концы являются растительными побегами, а на других изображениях они трактованы в виде змей. По мнению многих специалистов, на этих памятниках изображена богиня Апи.

Арар – река в Скифии, протекает через скифскую землю, впадает в реку Истр (р. Дунай). (Геродот IV 48.)

Арга – имя молодой гиперборейской женщины- скифянки, которая со своей подругой по имени Опис, посетила храм Аполлона в Делосе. ( Геродот IV 35.)

Аргот (Арий-гот) — скифский царь (510—490 гг. до н. э.), предок Скила, родоначальник новой скифской династии, пришёл к власти после смерти царя Иданфирса. В Неаполе Скифском обнаружена надпись: «…могучего Аргота повелителя Скифии…». Аргот в 170-150 гг. до н. э. был супругом боспорской царицы Камассарии. ( Ю.А. Виноградов. «Там закололся Митридат.» Стр.140.) В 1999 г. в Неаполе Скифском (Палакии) была обнаружена надгробная надпись: «…много-славному Арготу от повелителя Скифии…». Гробница Аргота была воздвигнута царём Скилуром в 130-х годах до н.э. Местоположение гробницы прямо перед порталом царского дворца свидетельствует о том, что Скилур придавал этому монументу большое значение, чтя тем самым память своего выдающегося предшественника, сыгравшего, очевидно, немалую роль в жизни Скифской державы. Это дает основания предположить, что Аргот был царем Крымской Скифии перед Скилуром. В пантикапейской надписи Корпус боспорских надписей-75 встречается упоминание о Камасарии, жене покойного царя Перисада III, а также о некоем Арготе, втором супруге Камасарии. Из этой надписи следует, что овдовевшая боспорская царица вступила в повторный брак с представителем правящего дома скифского государства. Между тем, Ю.Г. Виноградов утверждает, что был ещё один скифский царь с именем Аргот, а именно, отец царя Ариапифа и дед знаменитого Скила. Именно Аргот был первоначальным владельцем перстня Скила, обнаруженного недавно. Аргимпаса – богиня из скифского пантеона богов. Геродот отождествляет её с греческой Афродитой Уранией. ( Геродот IV 59, 67.)

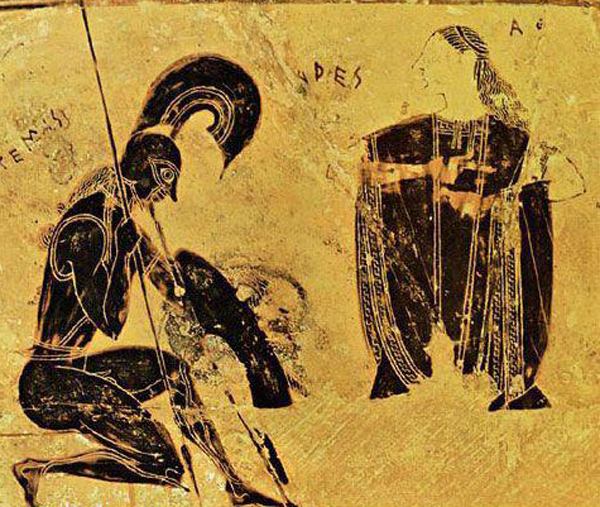

Арес – бог войны в скифском пантеоне богов. «в областях скифских сооружались громадные курганы из хвороста, наверху которых водружался «старинный железный меч, и он-то служил кумиром Арея». (Геродот IV 59.) В древнегреческой мифологии Арес или Арей (др.-греч. Ἄρης, в микененской культуре: a-re = арий) — бог войны. В микенскую эпоху имя Арес встречается в составе слов: a-re-me-ne (Ареймен), a-re-i-ze-we-i (Аритсевехи), pa-na-re-jo (Пан-Арей). Очевидно, имя происходит от имени легендарных Ариев. /ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/арес-и-Афина-570-г.-до-н.э.-300x254.png" target="_blank">http://ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/арес-и-Афина-570-г.-до-н.э.-300x254.png 300w" width="600" />

/ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/арес-и-Афина-570-г.-до-н.э.-300x254.png" target="_blank">http://ru-sled.ru/wp-content/uploads/2016/10/арес-и-Афина-570-г.-до-н.э.-300x254.png 300w" width="600" />

Ариант (греч. Αριαντας) – предводитель скифов, по приказу которого был изготовлен огромный котел в 600 амфор. Этот котел отлили из бронзовых наконечников стрел, полученных по одной от каждого скифа – это была первая попытка узнать, сколько скифов живёт в Скифии – первая «перепись населения» по-скифски. ( имя Ариант — Геродот IV 81.)

Ариапиф (греч. Αριαπειθης) – скифский царь, правил скифами Побужья и Поднепровья с 490 по 470 г. до н. э. Возможно, был сыном или внуком Иданфирса. Старшего сына Ариапифа – звали Скил, он родился от женщины с берегов реки Истр. Ариапиф воевал с царем Фракии Тересом I, затем, женился на его дочери и имел от нее сына Октомасада. Младшего, третьего сына Ариапифа звали Орик, он был рождён от скифянки Опии. Погиб сорокалетним от рук царя агафирсов Спаргапифа, в 470 г. до н. э. (Геродот IV 76, 78.)

У скифского царя Ариапифа (Арий-пиф), кроме других детей, был сын Скил (от слова санскрита: «низкала» — nizcala — устойчивый, недвижный, Скала); он родился от жены истрианки… мать научила его эллинскому языку и грамоте… Скил [после гибели отца] получил царскую власть и одну из жён отца, по имени Опию; она была скифянка, и от неё у Ариапифа был сын Орик (рус. Орлик). Скил не любил скифского образа жизни, любил эллинские обычаи и носил эллинское платье. «Скифы взбунтовались против него, поставили царем его брата Октамасада, который велел отрубить голову Скилу. Так оберегают скифы свои обычаи и так сурово карают тех, кто заимствует чужие» (Herod., IV, 80).

Аримаз – скифский вождь, по его имени названа Аримазова крепость (Αριμαςου πετρα) в Согдиане, «арима у скифов значит единица». (Геродот IV, 27). О захвате этой Αριμαςου πετρα – Аримазовой крепости Александром Македонским сообщает Полиен (Strat., IV, 3, 29) и Страбон (Arr., Anab., IV, 28, 4).

Аристагор – скифский царь или посланник царя. В 495 г. до н. э. вёл переговоры со спартанским царем Клеоменом I о совместных боевых действиях против персов.( Геродот VI 84.)

Арих – Αριχος – имя скифского правителя, читается на литых оболах и крупных монетах-дельфинах, выпущенных в Ольвии в 460-425 гг. до. н. э. Алексеев Ю.А. высказывал мнение об идентичности имен Арих и Орик (Οριχος). Орик был сыном скифского царя Ариапифа и младшим братом Скила и Октомасада. Арих мог быть скифским предводителем, в то время, когда чеканили монеты с надписью Αριχος. (Ю.Г. Виноградов. Варвары в просопографии Ольвии VI-V вв. до н. э. ; Ю.А. Алексеев. Скифские цари и царские курганы V-IV вв. до н.э., ВДИ, №3, 1996.)

Арсаком – имя скифского вождя, упомянутого в диалоге Лукиана «Токсарид или дружба» Арсаком — возглавлял скифское войско в битве с боспорцами, сарматами и аланами. Лукиан называет также соратников Арсакома – Лохант и Макент. Возможно, Лукиан использовал подлинные скифские имена. ( Лукиан. Собр. соч. в 2х том., М.Л., 1935, т. 1)

Гойтосир (Ойтосир) – бог скифского пантеона, покровитель искусств и ремёсел. Геродот называет Гойтосира скифским богом, схожим с греческим Аполлоном. (Геродот IV 59.) «сир»= царь.

Дитилас — Διτυλας – скифское имя-прозвище Дитилас — «здоровяк» (родственное слово в рус. яз. «детина»), в комедии Аристофана (Aristophanes, Ran., 608.), упоминаются четыре скифских имени – это скифы-полицейские: Дитилас, Дугдамме — Dugdamme, Тугдамме, Тахотай — σκυθαι τοξοται. (Aristophanes, Ran., 608.).

Евтимах – (архаич. орфогр.: Ευτιμαχος ; заимствовано у скифов греч. имя Ευθύμαχος — греческий перевод скифского имени — «сражающийся в открытом бою»)

По данным источников Иданфирса оценивают, как хорошего военачальника и правителя с чувством собственного достоинства. Согласно Геродоту на слова Дария, посланные скифскому царю, что он, якобы, должен или сразиться с ним или признать его власть, а не убегать от него с войском, Иданфирс ответил

Серия сообщений "Скифы.":

Часть 1 - СКИФЫ.ДНК-генеалогия.

Часть 2 - кто же такие скифы?

Часть 3 - Скифские имена из античной литературы.Часть 2

Часть 4 - Скифские имена из античной литературы.

Часть 5 - Анахарсис-скифский философ 7-6 века до н.э.

Часть 6 - Лукиан Самосатский : Скиф, или гость; Токсарис, или дружба

Часть 7 - Скифы Южной Сибири в Гос. Эрмитаже

Часть 8 - ЗОЛОТО СКИФОВ. ЭРМИТАЖ.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |