«аписи с меткой перва€ мирова€ война

(и еще 4943 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

август 1991г алла пугачЄва анастаси€ волочкова анатолий собчак анатолий чубайс артЄм боровик артефакт борис ельцин борис немцов владимир путин геннадий зюганов горбачЄв елена батурина ельцин ельцин-центр ельцины истори€ истори€ ———– кгб ксени€ собчак масонство мир животных михаил горбачЄв мой бизнес мо€ де€тельность олигархи перва€ мирова€ война перестройка политика прикольно путин росси€ рпц сажи умалатова сергей глазьев сергей шойгу скандалы современна€ росси€ сорос ссср страницы истории сша трубецкие чечн€ чп шоу-бизнес это интересно юрий лужков юрий андропов € -госчиновник

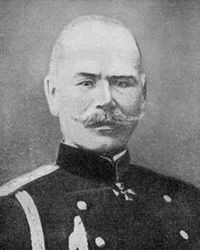

ћ. ¬. јлексеев в годы ѕервой мировой |

ƒневник |

ћ. ¬. јлексеев в годы ѕервой мировой. ч. 2

ћ.¬. јлексеев в начале ѕервой мировой.

—праведливости ради надо отметить, что войска ћосковского гарнизона “ќ√ƒј (ещЄ до мировой войны) имели репутацию «распущенных», а XIII армейский корпус, который јлексеев два года готовил к войне, показал крайне низкую боеспособность и дисциплину в ходе вторжени€ 2-й јрмии генерала —амсонова в ¬осточную ѕруссию в августе 1914 года.

омандовал XIII арм. корпусом уже не јлексеев, генерал люев, получивший это назначение после объ€влени€ войны, ¬ ’ќƒ≈ мобилизации.

»звестный русский историк ј. ерсновский так писал об этом:

«XIII корпус выступил в поход без командира: генерал јлексеев был назначен на ёго-«ападный фронт, и генерал люев, вызванный с турецкой границы, где он командовал I авказским корпусом, нагнал незнакомые ему войска уже в Ѕелостоке. ѕо своему составу XIII корпус, на две трети состо€вший из запасных, должен был считатьс€ второочередным. ѕрибыв в свой корпус уже на походе, генерал люев мог сравнить эти шедшие без воодушевлени€ войска с великолепными полками 20-й и 39-й дивизий, только что им оставленными.

” солдат он нашел «славные русские лица», но не встретил воинского облика («переодетые мужики»).

ѕоходное движение напоминало «шествие богомольцев».

¬о всем этом виноваты предшественники генерала люева (последний из них — генерал јлексеев). XIII корпус не пользовалс€ хорошей репутацией и считалс€, подобно ћосковскому гарнизону, распущенным».

Ќе удивительно, что в ходе печальной пам€ти самсоновского похода в ¬осточную ѕруссию, корпус люева быстро потер€л боеспособность и был разгромлен немцами наголову.

«—уд€ по немецким источникам, генерал люев сдалс€, име€ около себ€ до 20.000 человек и многочисленную артиллерию. ѕравда, среди этих 20.000 больша€ часть была нестроевых, среди строевых же большой процент был раненых, но снар€ды в передках были. ѕо словам одного из очевидцев ген. люев приказал остановить бой и подн€ть белый флаг с теми же словами, с которыми почти в эту минуту подходил у Ќейденбурга офицер I-го германского корпуса к ген. ћартосу: "во избежание напрасного кровопролити€", писал наш историк Ќ. √оловин.

—овременный подсчет сил показывает, что остатки корпуса люева сдались очень немногочисленным немецким силам (немцы имели там 6-7 батальонов пехоты, при 7-8 батаре€х артиллерии), тогда как у люева было более 20 артбатарей с достаточным боезапасом и огромное превосходство в живой силе. Ќо ¬—® –≈Ў»Ћ ƒ”’ ¬ќ…— . Ќемцы – были на подъЄме и желали дратьс€ и побеждать, а русские войска были (в своЄм большинстве) морально, физически и психологически сломлены.

ќтметим, что XIII корпус сдалс€ почти весь. Ќемногочисленные прорвавшиес€ к своим подразделени€ и команды, принадлежали к другим (XV и XXIII) окружЄнным армейским корпусам 2-й јрмии —амсонова...

Ќадо бы вспомнить, „“ќ представл€л из себ€ русский армейский корпус образца августа 1914 года. Ёто была ќ√–ќћЌјя сила.

“ак, XIII-й армейский корпус генерала люева состо€л из следующих соединений и частей:

- 2-х пехотных дивизий. ажда€ дивизи€ имела 2 пехотные бригады, а кажда€ бригада состо€ла из 2-х пехотных полков. Ўтат полка насчитывал тогда около 4 тыс€чи штыков.

“аким образом, в корпусе люева было 4 бригады, в составе 8 полков. ѕолки XIII арм. корпуса насчитывали по 3,5 батальона, значит - 14 пехотных рот имел каждый полк. ѕлюс к этому – полкова€ пулемЄтна€ команда (8 «ћаксимов»), тыловые подразделени€ и обоз. (Ќадо сказать, что корпус люева был «средним», по штатной численности, во 2-й русской јрмии генерала —амсонова. ƒл€ сравнени€, полки I-го арм. корпуса (ген. јртамонова) имели по 16 пехотных рот).

- XIII арм. корпус также имел 2 артбригады (по 48 лЄгких орудий) один мортирный артдивизион ( 12 гаубиц) и 4 эскадрона ѕограничной стражи, в качестве кавалерии, авиаотр€д.

¬—≈√ќ в корпусе было:

28 батальонов;

64 пулемЄта;

4 эскадрона;

96 лЄгких оруди€;

12 гаубиц;

12 самолЄтов.

Ѕолее 40 тыс€ч человек было под командой генерала люева.

“ј ќ… сильный численный состав наша арми€ не часто имела. –усские ѕќЋ » в начале ѕервой мировой имели штатный состав пор€дка 4-х тыс€ч человек, а наши советские ƒ»¬»«»», например, в 1945 году – нередко насчитывали по 2-3 тыс€чи человек и это было нормальным €влением...

сожалению, распор€дились огромными силами кадровой русской армии 1914 года царские полководцы из рук вон плохо...

“от же ј. ерсновский не снимал вины за разгром и пленение XIII корпуса и с его нового командира:

«√енерал люев по справедливости считалс€ блест€щим офицером √енерального Ўтаба и выдающимс€ знатоком германского противника. ≈го насто€щим местом был бы пост начальника штаба —еверо-западного фронта. ¬ июле 1914 года он командовал авказским корпусом в арсе и был вызван по телеграфу в —моленск дл€ прин€ти€ XIII корпуса, командир коего, генерал јлексеев, был назначен начальником штаба ёго-западного фронта. —вой корпус он нашел уже в пути. Ќи начальников, ни войск он не знал, управление корпусом обратилось дл€ него в решение уравнени€ со многими неизвестными.

—ильно распущенный предшественниками генерала люева, корпус вообще не пользовалс€ хорошей репутацией. ћобилизаци€ окончательно расстроила его, лишив половины и без того слабых кадров и разбив на три четверти запасными. ѕо своим качествам это были второочередные войска - не вт€нутые и неподт€нутые. ¬ недельный срок ни люев, ни —кобелев не смогли бы их устроить. ¬с€ т€жесть боев 2-й армии легла на превосходный XV корпус генерала ћартоса. XIII корпус, до самой гибели не имевший серьезных столкновений, пришел с начала похода в полное расстройство. √енерал люев - только жертва своего предшественника. ќн оказалс€ в положении дуэл€нта, получающего у самого барьера из рук секундантов уже зар€женный ими и совершенно ему незнакомый пистолет. ѕроверить правильность зар€дки он не может, бой пистолета ему совершенно неизвестен...

ѕодобно Ќебогатову, он сдалс€ “во избежание напрасного кровопролити€”, не сознава€, что €д, который он таким образом ввел в организм јрмии, гораздо опаснее кровотечени€, что это “избежание кровопролити€” чревато в будущем кровопролити€ми еще большими, что јрмии, ‘лоту и –одине легче перенести гибель в честном бою корпуса либо эскадры, чем их сдачи врагу». ( ерсновский ј. «‘илософи€ войны»).

“ак вот, ѕ–≈ƒЎ≈—“¬≈ЌЌ» ќћ люева на должности командира XIII корпуса как раз и был генерал ћ.¬. јлексеев, сыгравший, впоследствии, такую роковую роль в организации отречени€ Ќикола€ ¬торого.

ћихаил ¬асильевич јлексеев в начале ѕервой мировой был назначен начальником штаба ёго-«ападного фронта и отличилс€ в начале ѕервой мировой войны. ќн заслуженно считалс€ одним из творцов, удачной дл€ нас, √алицийской операции 1914 года (против австро-венгерских войск).

ќсенью 1915 года, после р€да оглушительных летних поражений, последовавших после √орлицкого прорыва ћакензена, во главе русской армии стал сам Ќиколай ¬торой.

ќ том, что этому предшествовало, написал жандармский генерал ј.». —пиридович в своей книге «¬елика€ ¬ойна и ‘евральска€ –еволюци€ 1914-1917 годов».

ќн оставил очень интересные воспоминани€ об этих трагических событи€х и роли јлексеева в них.

«¬ половине июл€ немцы перешли ¬ислу. 22 мы оставили ¬аршаву, а 23 »вангород. Ќачались атаки ќсовца. √енерал јлексеев окончательно растер€лс€. ≈го паническое настроение настолько развращающе действовало на окружающих, что у штабных офицеров возникла мысль убить генерала јлексеева ради спасени€ фронта. ¬еликому н€зю јндрею ¬ладимировичу пришлось долго убеждать офицеров не делать этого, дабы не вносить еще больше беспор€дка.

4 августа пала крепость овно. омендант бежал. —дача овно подн€ла слухи об измене. —тавка так сама приучила к тому, что вс€кую ее неудачу объ€сн€ли какой-нибудь изменой, чего на самом деле не было, что и теперь этой новой сплетне верили.

6 августа сдалс€ Ќовогеоргиевск. ¬ этот день ѕоливанов за€вил в —овете министров: - "¬оенные услови€ ухудшились и усложнились. ¬ слагающейс€ обстановке на фронте и в армейских тылах можно каждую минуту ждать непоправимой катастрофы. јрми€ уже не отступает, а попросту бежит. —тавка окончательно потер€ла голову..."

¬незапное и необъ€снимое падение сильнейших русских крепостей овно и Ќовогеоргиевска буквально потр€сло тогда всю страну и —тавку. ѕротопресвитер русской армии √ Ўавельский записал в своем дневнике:

«7 августа, — между 10 и 11 часами утра ко мне в купе быстро вошел великий кн€зь ѕетр Ќиколаевич.

— Ѕрат вас зовет, — тревожно сказал он. ”же то, что не адъютант или камердинер, а сам великий кн€зь пришел за мной, свидетельствовало о чЄм-то особенном. я тотчас пошел за ним. ћы вошли в спальню великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича.

¬еликий кн€зь полулежал на кровати, спустивши ноги на пол, а голову уткнувши в подушки, и весь вздрагивал. ”слышавши мои слова:

— ¬аше высочество, что с вами?

ќн подн€л голову. ѕо лицу его текли слезы.

— Ѕатюшка, ужас! — воскликнул он. — овно отдано без бою... омендант бросил крепость и куда-то уехал... крепостные войска бежали... арми€ отступает...

ѕри таком положении, что можно дальше сделать?!.. ”жас, ужас!..

» слезы еще сильнее полились у него. ” мен€ самого закружилось в голове и задрожали ноги, но, собрав все силы и стара€сь казатьс€ спокойным, € почти крикнул на великого кн€з€.

— ¬аше высочество, вы не смеете так держать себ€! ≈сли вы, ¬ерховный, упадете духом, что же будет с прочими? ѕотер€ овны еще не проигрыш всего. Ќадо крепитьс€, мужатьс€ и верить... в Ѕога верить, а не падать духом.

¬еликий кн€зь вскочил с постели, быстро отер слезы.

— Ётого больше не будет, — уже мужественно сказал он и, обн€в, поцеловал мен€.

завтраку он вышел совершенно бодрым, точно ничего не случилось...»

Ќо на этом беды и потери русской армии лета 1915 года не закончились:

10 августа пал ќсовец. Ёвакуируют Ѕрест-Ћитовск. —тавка ¬ерховного √лавнокомандующего перешла из Ѕарановичей в ћогилев. ѕри отступлении срываетс€ с мест мирное население и гонитс€ внутрь страны.

¬от в такой обстановке во главе русской армии – «де юре» и встал Ќиколай ¬торой.

ќчень подробные и интересные воспоминани€ о том, как это происходило, оставил √. Ўавельский:

«—идевший против мен€ за чайным столом генерал ѕетрово-—оловово всЄ врем€ молчал, упорно, с какой-то скорбью в лице, гл€д€ на мен€. я, наконец, не выдержал его пронизывающего взгл€да и обратилс€ к нему: «„то вы так на мен€ гл€дите?» ќн опустил глаза, а затем через несколько минут, сделав мне знак, чтобы € следовал за ним, встал из-за стола. ћы вышли на обращенный во двор балкон.

— «наете ужасную новость? — спросил мен€ ѕетрово и, не дождавшись ответа, продолжил — великий кн€зь уволен от должности ¬ерховного. янушкевич и ƒанилов тоже будут уволены. √осударь теперь ¬ерховным. √енерал јлексеев будет у него начальником Ўтаба. ѕоливанов поехал к генералу јлексееву.

Ќеожиданность, потр€сающа€ сенсационность сообщени€ совсем ошеломили мен€; у мен€ буквально руки опустились. ћожно было ожидать всего, только не этого. ћало сказать — т€желым, гнетущим, — нет, зловещим представилось мне это событие.

ѕри том мракобесии, которое, опутав жизнь царской семьи, начинало всЄ больше и сильнее расстраивать жизнь народного организма, великий кн€зь казалс€ нам единственной здоровой клеткой, опира€сь на которую этот организм сможет побороть все злокачественные микробы и начать здоровую жизнь. ¬ него верили и на него наде€лись. “еперь же его вывод€т из стро€, в самый разгар борьбы...

» великий кн€зь прот€нул мне собственноручное письмо √осудар€, начинавшеес€ словами: «ƒорогой Ќиколаша».

аждое слово письма тогда, как гвоздь, врезывалось в пам€ть...

√осударь так, приблизительно, писал:

«ƒорогой Ќиколаша! ¬от уже год, что идет война, сопровожда€сь множеством жертв, неудач и несчастий. «а все ошибки € прощаю теб€: один Ѕог без греха. Ќо теперь € решил вз€ть управление армией в свои руки. Ќачальником моего Ўтаба будет генерал јлексеев. “еб€ назначаю на место престарелого графа ¬оронцова-ƒашкова. “ы отправишьс€ на авказ и можешь отдохнуть в Ѕоржоме, а √еоргий (¬еликий кн€зь √еоргий ћихайлович, в то врем€ бывший на авказе дл€ помощи престарелому наместнику.) вернетс€ в —тавку. янушкевич и ƒанилов получат назначени€ после моего прибыти€ в ћогилев. ¬ помощь тебе даю кн€з€ ќрлова, которого ты любишь и ценишь. Ќадеюсь, что он будет дл€ теб€ полезен. ¬ерь, что мо€ любовь к тебе не ослабела и доверие не изменилось. “вой Ќика».

— ¬идите, как мило! — начал великий кн€зь, когда € кончил чтение письма. — √осударь прощает мен€ за грехи, позвол€ет отдохнуть в Ѕоржоме, другими словами — запрещает заехать в мое любимое ѕершино (Ћюбимое имение великого кн€з€ в “ульской губ.) и дает мне в помощь кн€з€ ќрлова, которого € «люблю и ценю». „его еще желать?

...—мена ¬ерховного, которому верила, и которого любила арми€, не могла бы приветствоватьс€ даже и в том случае, если бы его место заступил испытанный в военном деле вождь. √осударь же в военном деле представл€л, по меньшей мере, неизвестную величину: его военные даровани€ и знани€ доселе ни в чем и нигде не про€вл€лись, его общий духовный уклад менее всего был подход€щ дл€ ¬ерховного военачальника.

Ќадежда, что »мператор Ќиколай II вдруг станет Ќаполеоном, была равносильна ожиданию чуда. ¬се понимали, что √осударь и после прин€ти€ на себ€ звани€ ¬ерховного останетс€ тем, чем он доселе был: ¬ерховным ¬ождем армии, но не ¬ерховным √лавнокомандующим; св€щенной эмблемой, но не мозгом и волей армии. ј в таком случае €сно было, что место ¬ерховного, после увольнени€ великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича, останетс€ пустым и занимать его будут начальники Ўтаба и разные ответственные и неответственные советники √осудар€. јрми€, таким образом, тер€ла любимого старого ¬ерховного √лавнокомандующего, не приобрета€ нового...

„то касаетс€ —тавки, то там, после увольнени€ великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича, раздавались, помнитс€, отдельные голоса, опасавшиес€ бунтов в армии из-за увольнени€ великого кн€з€. Ќикаких бунтов, конечно, не произошло. √оречь от смены ¬ерховного в офицерской среде см€гчалась радостью по случаю увольнени€ его помощников в —тавке. я уверен, что никаких эксцессов на фронте не произошло бы, если бы даже остались на своих должност€х генералы янушкевич и ƒанилов: долг безусловного подчинени€ высочайшей воле тогда на фронте еще ничем не был поколеблен.

Ќазначение генерала јлексеева и в —тавке, и на фронте было встречено с восторгом. я думаю, что ни одно им€ не произносилось так часто в —тавке, как им€ генерала јлексеева. огда фронту приходилось плохо, когда долетали до —тавки с фронта жалобы на бесталанность ближайших помощников великого кн€з€, всегда приходилось слышать от разных чинов штаба: «Ёх, «јлешу» бы сюда!» (“ак некоторые в —тавке звали ген. јлексеева.). ¬ —тавке все, кроме разве генерала ƒанилова и полк. ўелокова, понимали, что такое был дл€ ёго-западного фронта генерал јлексеев и кому был об€зан этот фронт своими победами. » теперь, в виду чрезвычайно серьезного положени€ —еверо-западного фронта, все радовались, что этот фронт ввер€етс€ серьезному, осторожному, спокойному и самому способному военачальнику».

Ќи дл€ кого, из знавших реальную ситуацию в —тавке, не было секретом, что Ќј ƒ≈Ћ≈ руководил всеми боевыми действи€ми отнюдь не Ќиколай, а его начальник штаба генерал ћ..¬. јлексеев.

¬от что, например, вспоминал вышеупом€нутый генерал ¬. Ѕорисов (близкий и доверенный сослуживец ћ.¬. јлексеева):

«јлексеев в области оперативной работы отлично знал, что √осударь привык в торжественные минуты воспроизводить заранее установленную и обсужденную тему, а не действовать по импровизации, по вдохновению.

“ак, на совещани€х собираемых в —тавке √лавнокомандующих фронтов, јлексеев всегда просил мен€ подработать заранее, по мере хода совещаний, материал дл€ того резюме-заключени€, которое √осударь, как ¬ерховный √лавнокомандующий произносил в последнем совещании».(!)

ак видим, даже дл€ заключительного слова на самом обычном совещании командующих, ему заранее готовили текст, который он и зачитывал от своего имени.

ѕротопресвитер √. Ўавельский вспоминал:

«√енерал ћ. ¬. јлексеев официально зан€л место начальника Ўтаба, а фактически вступил в ¬ерховное командование в т€желую дл€ армии пору — ее отступлени€ на всем фронте, при огромном истощении ее духовных сил и таком же недостатке и вооружени€, и снар€дов. ѕоложение армии было почти катастрофическим. –€дом прин€тых энергичных и разумных мер ему, однако, удалось достичь того, что, к концу августа, наступление противника было остановлено, а в одном месте наши войска имели даже большой успех, захватив 28 тыс. пленных и много орудий. Ётот успех «патриоты» сейчас же объ€снили подъемом духа в войсках по случаю вступлени€ √осудар€ в ¬ерховное командование.

√енерал јлексеев нес колоссальную работу. ‘актически он был, и ¬ерховным √лавнокомандующим, и начальником Ўтаба, и генерал-квартирмейстером. ѕоследнее не вызывалось никакой необходимостью и объ€сн€лось только привычкой его работать за всех своих подчиненных. роме того, что всЄ оперативное дело лежало на нем одном; кроме того, что он должен был вникать в дела всех других управлений при штабе и давать им окончательное направление, — он должен был еще входить в дела всех министерств, ибо каждое из них в большей или меньшей степени теперь было св€зано с армией.

ѕрибывавшие в —тавку министры часами просиживали у генерала јлексеева за разрешением разных вопросов, пр€мо или косвенно касавшихс€ армии. √енерал јлексеев должен был быть то дипломатом, то финансистом, то специалистом по морскому делу, по вопросам торговли и промышленности, государственного коннозаводства, земледели€, даже по церковным делам и пр. “олько јлексеева могло хватить на всЄ это. ќн отказалс€ на это врем€ не только от личной жизни, но даже и от законного отдыха и сна. ≈го отдыхом было врем€ завтраков и обедов; его прогулкой — хождение в штабную столовую, отсто€вшую в полуверсте от Ўтаба, к завтракам и обедам. » только в одном он не отказывал себе: в аккуратном посещении воскресных и праздничных всенощных и литургий...

¬ домашней жизни, на службе и всюду генерал јлексеев отличалс€ поразительной простотой. Ќикакого величи€, никакой заносчивости, никакой важности. ћы всегда видели перед собой простого, скромного, предупредительного, готового во всем помочь вам человека. Ѕудучи аристократом мысли и духа, он до смерти осталс€ демократом у себ€ дома и вообще в жизни, противником вс€кой помпы, напыщенности, важничань€, которыми так люб€т маскироватьс€ убогие души. ƒело и правда у него были на главном месте, и он всегда бесстрашно подходил к ним, не бо€сь разочарований, огорчений, непри€тностей. ¬ последнем отношении он представл€л полную противоположность »мператору. ѕоследний, как мы видели, не любил выслушивать непри€тные доклады, бо€лс€ горькой правды. √енерал јлексеев стремилс€ узнать правду, какова бы она ни была. огда €, по возвращении с фронта, €вл€лс€ к нему дл€ доклада, он часто обращалс€ ко мне:

— Ќу, о. √еоргий, расскажите, что вы худого заметили на фронте. ќ хорошем и без вас донесут мне. ¬от худое всегда скрывают. ј мне надо прежде всего узнать худое, чтобы его исправить и предупредить худшее.

” генерала јлексеева был один весьма серьезный недостаток. ¬ деле, в работе он всЄ брал на себ€, оставл€€ лишь мелочи своим помощникам. ¬ то врем€, как сам он поэтому надрывалс€ над работой, его помощники почти бездельничали.

√енерал-квартирмейстер был у него не больше, как старший штабной писарь. ћожет быть, именно вследствие этого ћихаил ¬асильевич был слишком неразборчив в выборе себе помощников: не из-за талантов, он брал того, кто ему подвернулс€ под руку, или к кому он привык. “ака€ манера работы и такой способ выбора были безусловными минусами таланта јлексеева, дорого обходившимис€ прежде всего ему самому. ќни сказались и на выборе генералом јлексеевым себе помощников дл€ работы в —тавке. Ќовый генерал-квартирмейстер —тавки генерал ѕустовойтенко был знаменит только тем, что случайно был сослуживцем генерала јлексеева в штабе ёго-западного фронта, а генерал Ѕрусилов был товарищем генерала јлексеева и по јкадемии √енерального Ўтаба и по полку.

»нтересно и то, что сам Ќиколай ¬торой ќ„≈Ќ№ хорошо относилс€ к своему начальнику штаба (и будущему заговорщику).

∆андармский генерал ј.». —пиридович откровенно писал об этом:

«— первых же дней вступлени€ √осудар€ в командование, самым близким дл€ него лицом по ведению войны, сделалс€ Ќачальник Ўтаба генерал ћихаил ¬асильевич јлексеев, которого √осударь знал давно и к которому питал большую симпатию, называ€ его иногда "мой косой друг".

Ёх, знал бы Ќиколай, какую «подл€нку» подложит ему его «косой друг» в ‘еврале 1917 года...

© Copyright: —ергей ƒроздов, 2012

—видетельство о публикации є212102200660

|

ћетки: перва€ мирова€ война |

ћинобороны открыло онлайн-картотеку данных участников ѕервой мировой войны |

ƒневник |

19:06 09/03/2017

0 11783

ћинобороны открыло онлайн-картотеку данных участников ѕервой мировой войны

Ќа сайте «ѕам€ти героев ¬еликой войны 1914–1918 годов» можно узнать о том, кто из служивших в российской армии погиб, был ранен или награжден

‘ото из архива музе€ / расно€рский краевой краеведческий музей

ћосква, 9 марта - ји‘-ћосква.

ћинистерство обороны –оссии выложило в интернет базу документов о погибших, раненых и награжденных участниках ѕервой мировой войны. ѕри помощи виртуальной картотеки на сайте «ѕам€ти героев ¬еликой войны 1914–1918 годов» можно найти архивные данные о судьбе своих предков или знаменитых военнослужащих российской армии.

Ќебо Ќестерова. »стори€ русского лЄтчика, изменившего авиацию

Ќебо Ќестерова. »стори€ русского лЄтчика, изменившего авиацию

роме ознакомлени€ с оцифрованными карточками о ранении или гибели того или иного военного, пользователи смогут отследить на карте его боевой путь и узнать о его участии в военных операци€х на фронтах ѕервой мировой.

насто€щему моменту на сайте можно найти информацию более чем о двух миллионах человек, в том числе офицерские картотеки в полном объеме, рассказал –Ѕ начальник отдела научно-справочного аппарата –оссийского государственного военно-исторического архива (–√¬»ј) ќлег „ист€ков. ¬сего в архивах хран€тс€ данные более чем о дес€ти миллионах человек, и в дальнейшем онлайн-картотека будет пополн€тьс€.http://www.aif.ru/society/history/minoborony_otkrylo_onlayn-kartoteku_dann

|

ћетки: перва€ мирова€ война |

¬округ сепаратного мира |

ƒневник |

¬округ сепаратного мира. ч. 2

ѕереговоры о сепаратном мире с √ерманией 1915-1916 годы.

(ѕродолжение. ѕредыдуща€ глава: http://www.proza.ru/2017/03/16/815)

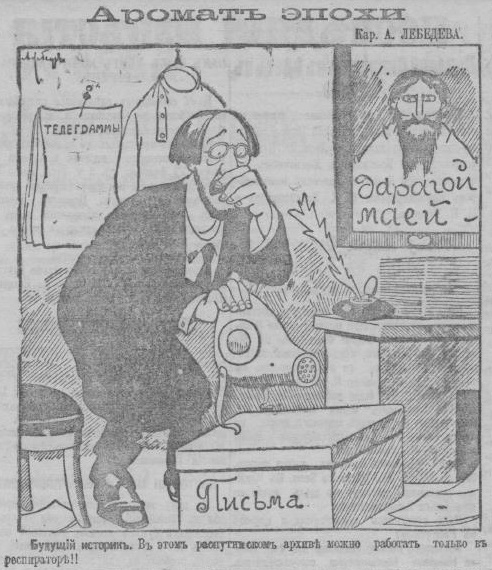

ѕеред тем, как перейти к изложению материала, надо бы сделать небольшое отступление от темы. ƒело в том, что 100-летие ‘евральской революции вызвало активизацию различных современных псевдомонархистов и, что и вовсе удивительно, современных поклонников √.≈. –аспутина.

ќдин из них, некий укоба, прислал мне на предыдущую главу такой вот комментарий: «вы забыли рассмотреть √лавную версию о "разврате" —тарца: у него был двойник, который отпл€сывал по кабакам и т.д. «ачем вы повтор€ете 100 летние сплетни о "подкаблучнике" ÷аре и пр.. –усска€ арми€ побеждала. Ќиколай 2 был на фронте со своим народом. роме записок француза ѕалеолога ознакомьтесь с выводами комиссии при ¬ременном пра-ве. –€д историков считают убийство ÷арского ƒруга ритуальным. ј преступление у ёсупова ( наличие колотых ран)-постановкой. —пасибо». (ќрфографи€ и содержание укобы сохранены).

ѕопытка вести с ним дискуссию закончилась откровенным хамством с его стороны и мне пришлось ее удалить.

Ќо, поскольку подобна€ «аргументаци€», в том или ином виде, сейчас стала все чаще по€вл€тьс€, надо бы сказать несколько слов по этим вопросам.

ѕросто удивительно, как современные взрослые люди могут верить в такую ерунду, как существование «двойника» –аспутина, который-де пь€нствовал и «драл» благородных барышень в бан€х, в то врем€ как смиренный «старец» посто€нно ист€зал свою бренную плоть постом и молитвами?!

ѕочему же полици€, которой руководил большой поклонник –аспутина ѕротопопов, не арестовала этого злоде€-двойника и не посадила его в узилище, чтобы он не омрачал светлого облика √ригори€ ≈фимыча?! (Ѕлаго ¬—≈ места его «гульбаний» (как в ресторанах, так и в бан€х) полици€ прекрасно знала).

¬идимо, эта несложна€ мысль «монархисту» укобе в голову не приходит...

»з донесений полицейской охранки о наблюдении за –аспутиным за 14 декабр€ 1915 г.: «ќколо двух часов ночи –аспутин вышел из дома є 11 по ‘урштадской улице от —вечиной, вместе с ясинской, и на моторе отправилс€ в ресторан “¬илла –одэ”, куда за поздним временем их не пустили. “огда –аспутин стал бить в двери и рвать звонки, а сто€щему на посту городовому дал п€ть рублей, чтобы не мешал ему бу€нить. ќтсюда –аспутин вместе со своей спутницей поехали в цыганский хор ћассальского, где пробыли до 10 часов утра, а потом сильно подвыпившие поехали на квартиру к ясинской, где –аспутин пробыл до 12 часов ночи, и отсюда вернулс€ домой. Ќа ночь ездил в ÷арское —ело».

¬идимо, по мнению укобы, это «двойник» –аспутина вышел из его квартиры, а потом вернулс€ в нее же, а сам «истинный» √ригорий ≈фимыч этого даже не заметил, так ведь?!

“еперь о «столетних сплетн€х» про подкаблучника цар€.

Ѕеда в том, что их распускали те люди, кто ќ„≈Ќ№ хорошо знали Ќикола€ ¬торого и посто€нно с ним общались.

¬от, к примеру, какое впечатление произвел Ќиколай ¬торой в декабре 1916 года на своего двоюродного брата и воспитанника в.к. ƒмитри€ ѕавловича. ¬споминает ‘. ёсупов:

«ћы долго с ним сидели и разговаривали в этот вечер. ќн рассказывал мне о своем последнем пребывании в —тавке. √осударь произвел на него удручающее впечатление. ѕо словам великого кн€з€, √осударь осунулс€, постарел, впал в состо€ние апатии и совершенно инертно относитс€ ко всем событи€м».

1 декабр€ 1916 года жена председател€ ƒумы –одз€нко пишет письмо матери кн€з€ ёсупова, в котором имеетс€ така€ фраза:

“…¬се назначени€, перемены, судьбы ƒумы, мирные переговоры – все в руках сумасшедшей немки, –аспутина, ¬ырубовой, ѕитирима и ѕротопопова”.

ј вот, что рассказал сам –аспутин кн€зю ‘. ёсупову (младшему):

«– √ригорий ≈фимович, неужели вы на самом деле можете ƒуму распустить, и каким образом?

– Ёх, милый, дело-то простое… ¬от будешь со мной дружить, помогать мне, тогда все и узнаешь, а покамест вот € тебе что скажу: царица уж больно мудра€ правительница… я с ней все могу делать, до всего дойду, а он – Ѕожий человек. Ќу, какой же он √осударь? ≈му бы только с детьми играть, да с цветочками, да огородом заниматьс€, а не царством править… “рудновато ему, вот и помогаем с Ѕожьим благословением».

Ќо м.б. клевещет тут ‘еликс ёсупов?!

ƒавайте посмотрим на воспоминани€ кн€гини ќ.¬. ѕалей (морганатической супруги великого кн€з€ ѕавла јлександровича, д€ди Ќикола€ ¬торого):

«—емейный совет состо€лс€ у великого кн€з€ јндре€ ¬ладимировича во дворце на јнглийской набережной. ¬сем собранием постановили, что великий кн€зь ѕавел, как старший в семье и самый любимый √осударев родич, примет огонь на себ€. ѕоговорит с √осударем от имени всех. Ќо € видела, как ѕавлу не по себе. ќн прекрасно понимал, что дело это т€жкое и неблагодарное, а надежды убедить √осудар€ – ни малейшей. » все-таки 3 декабр€ 1916 года, как только ÷арска€ семь€ вернулась из ћогилева, он попросил аудиенции и был прин€т в тот же день, за чаем…

¬о дворце, сразу после ча€, ѕавел стал описывать венценосному плем€ннику и его супруге-императрице весь ужас нынешней ситуации. –ассказал он о немецкой пропаганде: немцы наглеют день ото дн€, их старани€ми наша арми€ разлагаетс€, и в войсках, что ни день, вы€вл€ют саботажников и бунтовщиков, порой из офицеров. ќписал брожение умов в ѕетрограде и ћоскве: крики все громче и ругань все злей. ”пом€нул о неудовольствие народа: уже многие мес€цы за хлебом очереди, цены на него выросли втрое…

—обравшись с духом, великий кн€зь объ€сн€л, что ненавистны всем эти де€тели еще и как распутинские протеже. » тут же сказал, что, по общему мнению, все зло – от старца. √осударь молча курил, не отвеча€.

ќтветила императрица. √оворила она с волнением и то и дело хваталась за сердце как сердечница. –аспутина, сказала она, оболгали. –аспутину завидуют. ое-кто очень хочет быть на его месте. ј старец – наш лучший друг и молитс€ за нас и детей. ј ѕротопоповым и Ўтюрмером мы довольны. » жертвовать ими в угоду двум-трем недовольным даже и не подумаем.

¬ общем, великий кн€зь был разбит на всех фронтах. Ќа все, о чем просил, получил отказ». (ѕалей ќ. ¬оспоминани€ о –оссии. ћ., 2005. —. 12–14)

ак видим, в остром разговоре по принципиальнейшим вопросам стратегии управлени€ страной, «царь – молчал и курил», а говорила за него (и принимала решени€) его жена.

ѕодчеркнем, что в.к. ѕавел јлександрович очень доходчиво описал царю и царице, как на самом деле в это врем€ «русска€ арми€ побеждала»: «наша арми€ разлагаетс€, и в войсках, что ни день, вы€вл€ют саботажников и бунтовщиков, порой из офицеров», - и это не вызвало у них возражений и протеста (в отличие от его оценки √. ≈. –аспутина, с которой царица категорически не согласилась).

¬ажно отметить, что всю эту печальную ситуацию в русской армии, втолковывал царю человек, который имел реальный опыт командовани€ гвардейским корпусом (во врем€ нескольких попыток безуспешного наступлени€ на овель летом-осенью 1916 года), знавший ее, что называетс€, «изнутри», а не по бравурным официальным рел€ци€м в —тавку.

¬ этом же р€ду «аргументов» находитс€ и попул€рное ныне утверждение о том, что: «на весну 1917года был назначен переход русской армии в наступление». (¬идимо, подразумеваетс€, что после этого самого «перехода в наступление» германские войска должны были в испуге бросить свои окопы и драпать аж до самого Ѕерлина).

„то тут скажешь…

ƒело в том, что точно такие же переходы в наступление на германском фронте царска€ арми€ Ќ≈ќƒЌќ –ј“Ќќ готовила и пыталась осуществить: в 1914 году – наступлени€ в ¬осточной ѕруссии (трижды) и знаменитый «удар в сердце √ермании», весной 1915 года - было начато наступление ё«‘, с попыткой прорватьс€ на ¬енгерскую равнину.

¬—≈ эти наступлени€, которые готовили и пытались осуществить еще кадровые русские войска, закончились т€желейшими поражени€ми, потерей всех западных русских крепостей и огромных территорий и, увы, массовой сдачей в плен (летом 1915 года в плен сдавалось – по 200 тыс€ч человек, ежемес€чно, по оценке генерала ћ.¬. јлексеева).

Ќемногим лучше обсто€ли дела и в 1916 году.

Ќаступление в марте на германском участке фронта у озера Ќарочь, предприн€тое под давлением ‘ранции, провалилось.

¬ течение дес€ти дней, русские армии —еверного и «ападного фронтов безуспешно пытались штурмовать германские позиции. ѕотери армий «ападного фронта составили до дев€носта тыс€ч человек; армий —еверного фронта – около шестидес€ти тыс€ч. Ёти сто п€тьдес€т тыс€ч убитых и раненых – жертва русских дл€ облегчени€ положени€ своих союзников под ¬ерденом.

Ќемцы в ходе Ќарочской операции, потер€ли всего около 3 тыс€ч человек, но зато приостановили свой натиск на ¬ерден на целых две недели, что позволило французам передохнуть и подт€нуть свои резервы и технику.

Ќачальник генерального штаба германской армии генерал Ё. фон ‘алькенгайн подчеркивал: «Ќе было никакого сомнени€, что атаки со стороны русских были предприн€ты только под давлением их западных союзников и дл€ их поддержки.

Ќикакой ответственный начальник, не наход€щийс€ под внешним принуждением, не мог бы столь малоценные войска вести против столь прочно оборудованных позиций, какими располагали немцы…»

Ќачавшеес€ успешно, в мае 1916 года, наступление Ѕрусилова на ј¬—“–»…— ќћ участке ё«‘, очень быстро выродилось в многомес€чные и безуспешные попытки царских полководцев вз€ть штурмом овель, в ходе которых русска€ гварди€ (последн€€ опора трона) понесла т€желейшие и невосполнимые потери в своем кадровом и офицерском составе.

ј несколько попыток массированных наступлений на овель силами «ападного, ё«‘ и ќсобой √вардейской армии, утонули в крови.

«а зиму 1916-17 г.г. германские и австрийские войска ќ„≈Ќ№ основательно укрепили свои позиции в инженерном отношении и попытки их штурма ослабленными, укомплектованными плохообученными мобилизованными «бородачами» войсками, которые по уровню дисциплины и боеспособности не шли ни в какое сравнение с кадровой армией, загубленной в 1914-15 годах, были обречены на новые т€желейшие потери и провал.

Ќа основании чего нынешние горе-стратеги предполагают успех готовившегос€ весеннего наступлени€ - пон€ть невозможно.

¬ феврале 1917 года в ѕетрограде проходила конференци€ союзников по јнтанте, котора€ была разделена на три комиссии: политическую, военную и техническую. ”частников конференции прин€л Ќиколай ¬торой и дал в их честь торжественный обед в ÷арскосельском дворце.

¬от что вспоминал английский посол ƒж. Ѕьюккенен о выступлении главы русской военной делегации, и.о. начальника Ўтаба —тавки ¬ерховного главнокомандующего генерала ¬.». √урко:

«¬ своей речи на открытии конференции генерал √урко сообщил, что –осси€ мобилизовала четырнадцать миллионов человек; потер€ла два миллиона убитыми и ранеными и столько же пленными; в насто€щий момент имеет семь с половиной миллионов под ружьем и два с половиной – в резерве.

ќн не выразил никакой надежды на то, что русска€ арми€ сможет предприн€ть крупномасштабное наступление до тех пор, пока не завершитс€ готов€щеес€ формирование новых подразделений и пока они не будут обучены и снабжены необходимым оружием и боеприпасами. ј до тех пор все, что она может сделать, – это сдерживать врага с помощью операций второстепенного значени€». («ћо€ мисси€ в –оссии. ¬оспоминани€ английского дипломата». ƒжордж Ѕьюккенен).

Ёта конференци€ закрылась 21 феврал€ 1917 года, аккурат перед началом ‘евральской революции в ѕетрограде.

ак видим, глава русской военной делегации «не выразил Ќ» ј ќ… надежды на то, что русска€ арми€ сможет предприн€ть крупномасштабное наступление» в обозримом будущем. ѕричем это за€вление было им сделано на закрытом военном заседании конференции и отражало официальную позицию руководства царской армии.

ќстаетс€ только удивл€тьс€, откуда у нынешних «диванных стратегов» вз€лась уверенность в том, что царска€ арми€ могла весной 1917 года перейти в наступление и тут же сокрушить супостата?!

ѕосле этого отступлени€, перейдем к рассмотрению тематики данной главы.

—начала о том, когда познакомились –аспутин и царска€ семь€.

√осударь Ќиколай II записал в своем дневнике 1 но€бр€ 1905 года:

«¬ 4 часа поехали на —ергиевку. ѕили чай с ћилицей и —таной. ѕознакомились с человеком Ѕожьим – √ригорием из “обольской губ.» (ƒневники императора Ќикола€ II. ћ., 1991. —. 287).

„тобы было пон€тно: упом€нутые в дневнике цар€ ћилица и —тана – это знаменитые «сестры-черногорки», жены в.к. Ќикола€ Ќиколаевича (младшего, «Ќиколаши» в семейном кругу) и его брата в.к. ѕетра («ѕетюни»).

Ќадо сказать, что √ригорий ≈фимович вовсе не был неграмотным полудурком, как его порой изображали. ќн неплохо знал —в€щенное ѕисание, запросто цитировал его (к месту и не к месту), и даже баловалс€ сочинительством (или ему помогали это делать какие-то, безвестные ныне, «литературные негры»).

¬о вс€ком случае, еще при жизни √ригори€ –аспутина были опубликованы его брошюры и статьи: «∆итие опытного странника» (1907), «ћои мысли и размышлени€. раткое описание путешестви€ по св€тым местам и вызванные им размышлени€ по религиозным вопросам» (1911 и 1915), «¬еликие торжества в иеве! ѕосещение ¬ысочайшей семьи! јнгельский привет!» (1911), «ƒетство и грех» (в журнале «ƒым ќтечества», 1913, є 20), «ѕо Ѕожьему пути» (1914) и другие.

ќн регул€рно встречалс€ с царской семьей.

¬ дневнике Ќикола€ II имеетс€ запись от 4 июн€ 1911 г.: «ѕосле обеда имели радость видеть √ригори€ (–аспутина) по возвращении из »ерусалима и јфона» (√ј –‘. ‘. 601. ќп. 1. ƒ. 257).

(ƒалеко не о каждом своем родственнике Ќиколай ¬торой мог записать, что они «»мели радость» его видеть!!!, ј вот √ригорий ≈фимыч – удостоилс€).

јрон —иманович, €вл€вшийс€ многолетним секретарем √ригори€ –аспутина (и немногий из сохранивших ему верность, после убийства), писал в своих воспоминани€х:

« аким представл€ют себе –аспутина современники? ак пь€ного, гр€зного мужика, который проник в ÷арскую семью, назначал и увольн€л министров, епископов и генералов и целое дес€тилетие был героем петербургской скандальной хроники?

тому же еще дикие оргии в “¬илла –одэ”, похотливые танцы среди аристократических поклонниц, высокопоставленных приспешников и пь€ных цыган, а одновременно непон€тна€ власть над царем и его семьей, гипнотическа€ сила и вера в свое особое назначение. Ёто все было.

“олько немногим было суждено познакомитьс€ с другим –аспутиным и увидеть за всем известной маской всесильного мужика и чудотворца его более глубокие душевные качества. «а грубой маской мужика скрывалс€ сильный дух, напр€женно задумывающийс€ над государственными проблемами». (—иманович ј. ¬оспоминани€. –ига, 1924)

√овор€ об отношении –аспутина к войне, надо подчеркнуть, что он своим мужицким нутром чувствовал неисчислимый вред, который она принесет –оссии и русскому народу, и был категорическим противником войн вообще, и войны с √ерманией – в особенности.

ћало кто сейчас знает, что во врем€ Ѕалканских войн слав€нских государств (сначала против “урции, а затем и между собой) в 1912-13 годах, действи€ –оссии едва не спровоцировала войну с јвстрией и √ерманией уже в то врем€.

¬ воспоминани€х видного думского де€тел€, лидера партии кадетов ѕ.Ќ. ћилюкова, имевшего, кстати, огромную попул€рность на Ѕалканах, и считавшегос€ в –оссии экспертом в слав€нских делах, говоритс€:

«я вернулс€ из поездки к открытию ƒумы 18 но€бр€ 1912 г., — как раз в разгар борьбы мирных и воинственных настроений в ѕетербурге...

9 но€бр€ —ухомлинов решил воспользоватьс€ упом€нутой мною выше carte blanche (ѕолномочие) и произвести мобилизацию.

Ќапомню, что, по смыслу этой carte blanche, мобилизаци€ равн€лась объ€влению войны –оссией јвстрии и √ермании.

¬се было готово и телеграммы посланы, когда Ќиколай II усомнилс€ в самой возможности принимать такую ответственную меру, не уведомл€€ даже правительства.

» он назначил на 10 но€бр€ экстренное заседание под своим председательством.

—ухомлинов должен был предупредить участников заседани€, но этого не сделал, и его зате€, уже пущенна€ в ход, обнаружилась только на самом заседании.

≈стественно, председатель —овета министров оковцов, посто€нный противник —ухомлинова, забил тревогу.

Ќиколай прин€лс€ было его успокаивать. «ƒело идет не о войне, а о простой мере предосторожности, о пополнении р€дов нашей слабой армии на (австрийской) границе... я и не думаю мобилизовать наши части против √ермании, с которой мы поддерживаем самые доброжелательные отношени€, и они не вызывают в нас никакой тревоги, тогда как јвстри€ настроена определенно враждебно».

оковцов стал доказывать, что сепаратный шаг –оссии разрушает военную конвенцию с ‘ранцией и освобождает ее от об€зательств, тогда как в войне, котора€ будет результатом русской мобилизации, √ермани€, конечно, поддержит јвстрию в силу своего союзного договора.

ќн предложил, как исход, задержать на полгода солдат последнего срока службы, не отмен€€ очередного набора — и тем увеличить состав армии, не объ€вл€€ мобилизации.

ќбнаружилось при этом, что —ухомлинов собиралс€, объ€вив ее, уехать в отпуск заграницу к больной жене, а военные заказы были сданы заводам в пределах той же јвстрии.

“ака€ степень легкомысли€ повергла в ужас —азонова, и после заседани€ он обратилс€ к —ухомлинову с горькими упреками.

Ќо —ухомлинов не смутилс€. —воим «реб€ческим лепетом» и с обычным «безразличием в тоне» он ответил, что в мобилизации «не было бы никакой беды», так как «все равно, войны нам не миновать, и нам выгоднее начать ее раньше... Ёто ваше (—азонова) и председател€ —овета ( оковцова) убеждение в нашей неготовности, а государь и € — мы верим в армию и знаем, что из войны произойдет только одно хорошее дл€ нас».

ак видим, царский военный министр —ухомлинов был человеком поистине «необыкновенных способностей и редкого ума».

÷арь, зачем-то, предоставил ему полномочи€ Ћ»„Ќќ объ€вл€ть мобилизацию (даже не оповестив членов правительства –оссии), что он, по простоте душевной, и собиралс€ сделать, укатив после этого в отпуск!!!

ѕохоже, что они, на пару, просто «не понимали, что творили».

¬ то врем€ их намерение объ€вить мобилизацию (что автоматически означало начало европейской войны), к счастью, не было реализовано.

»нтересно, что упоминание об этом эпизоде имеетс€ в воспоминани€хјнны ¬ырубовой о √.≈. –аспутине, которые она написала в эмиграции:

«¬споминаю только один случай, когда действительно √ригорий ≈фимович оказал вли€ние на внешнюю политику. Ёто было в 1912 году, когда Ќиколай Ќиколаевич и его супруга старались склонить √осудар€ прин€ть участие в Ѕалканской войне. –аспутин чуть ли не на колен€х перед √осударем умол€л его этого не делать, говор€, что враги –оссии только и ждут того, чтобы –осси€ вв€залась в эту войну и что –оссию постигнет неминуемое несчастье». (‘рейлина ≈е ¬еличества јнна ¬ырубова. ћ., «ќрбита», 1993. —. 282)

“еперь о войне с √ерманией.

“о, что –осси€ к ней длительно врем€ готовилась – общеизвестно, а Ќиколай ¬торой, по простоте душевной, отчего-то считал, что русска€ арми€ намного сильнее германской и непременно «накладЄт» немцам, после того, как отмобилизуетс€.

слову сказать, точно такие же иллюзии испытывали правители ‘ранции и ¬еликобритании, где разговоры о «русском паровом катке», который-де попросту «закатает» 8-ю армию немецкого рейхсвера, (остальные 7 армий которого тогда были на «ападном фронте), были излюбленной темой статей и карикатур начального периода ѕервой мировой войны.

ј вот многие здравомысл€щие политики –оссийской империи понимали всю опасность вт€гивани€ своей страны в мировую войну и вс€чески старались предотвратить это несчастие. (¬спомним, хот€ бы знаменитую записку ƒурново Ќиколаю ¬торому на сей счет).

»нтересное свидетельство о мнении графа ¬итте по этому вопросу, в своем военном дневнике приводит великий кн€зь јндрей ¬ладимирович:

«17 сент€бр€. 1915 года

Ќа дн€х € разговаривал с јлекс. ¬икт. ќсмоловским, который, страда€ сердечным пороком, проводил каждый год сезон в Nauheim’e и часто встречалс€ там с покойным —.ё. ¬итте. ѕоследний сезон 1914 г. застал его, ќсмоловского, как и графа —.ё. ¬итте, в Nauheim’e во врем€ начала политических осложнений.

ѕо этому поводу граф ¬итте говорил ќсмоловскому, что есть один лишь человек, который мог бы помочь в данное врем€ и распутать сложную политическую обстановку.

Ќа естественный вопрос ќсмоловского, да кто же этот человек, граф ¬итте назвал, к его большому удивлению, √р. ≈. –-а. ќсмоловский на это возразил, как может –аспутин быть опытным дипломатом, он, человек совершенно неграмотный, ничего не читавший, как может он знать сложную политику и интересы –оссии, и взаимоотношени€ всех стран между собой.

Ќа это граф ¬итте ответил: «¬ы не знаете, какого большого ума этот замечательный человек. ќн лучше, нежели кто, знает –оссию, ее дух, настроение и исторические стремлени€. ќн знает все каким-то чутьем, но, к сожалению, он теперь удален».

Ёто мнение графа —.ё. ¬итте о –-е мен€ пр€мо поразило. я всегда считал и до сих пор считаю —.ё. за из р€да вон выдающегос€ человека, какого в –оссии давно не было.

ƒумаю, что многие того же мнени€. Ќо каким образом —.ё. мог прийти к такому странному выводу в отношении –-а, остаетс€ пока дл€ мен€ загадкой.

Ќикогда и никто не говорил об его отношени€х к –-у.

»х имена даже за€длые сплетники не могли сопоставить. «нал ли —.ё. –-а, не знаю. ¬р€д ли. ћожет быть, в будущем эта загадка и разъ€снитс€, пока же решительно ничего не понимаю.

ќдно знаю, что —.ё. словами не шутил. „то хотел он этим сказать?»

(¬оенный дневник великого кн€з€ јндре€ ¬ладимировича –оманова (1914–1917). ћ., 2008. —. 184)

(”пом€нутый тут јлексей ¬икторович ќсмоловский был чиновником особых поручений ћинистерства земледели€).

ак известно, незадолго до объ€влени€ –оссией мобилизации и начала ѕервой мировой войны, на √.≈. –аспутина было совершено покушение со стороны ’. . √усевой.

“оварищ прокурора “юменского участка так докладывал об этом происшествии прокурору “обольского окружного суда:

«28 июн€ 1914 года около восьми часов вечера на пароходе “—околовский” приехал из ѕетербурга домой в село ѕокровское кресть€нин √ригорий ≈фимович –аспутин-Ќовый. ѕо дороге он заезжал в город ялуторовск к нотариусу. 29 июн€ около трех часов пополудни разносчик телеграмм ћихаил –аспутин принес телеграмму √ригорию –аспутину и ушел. √ригорий –аспутин решил также послать телеграмму и, выйд€ на улицу за ворота, позвал рассыльного ћихаила –аспутина. ¬ это врем€ сто€вша€ у ворот женщина, мещанка города —ызрани —имбирской губернии ’иони€ узьмина √усева, подошла и поклонилась √ригорию –аспутину. ѕоследний со словами “Ќе надо клан€тьс€!” хотел было подать милостыню. ’иони€ √усева, воспользовавшись этим моментом, выхватила из-под платка остро оточенный, обоюдоострый кинжал и ударила им √ригори€ –аспутина в живот.

ѕоследний, вскрикнув: “ќх, тошно мне”, – побежал по улице от дома и пробежав 108 шагов. ’иони€ √усева с кинжалом в руках все врем€ гналась за ним.

√ригорий –аспутин на бегу схватил с земли палку и ударил √усеву по голове. Ќа помощь подбежал народ и задержал ’ионию √усеву.

—тепан ѕодчивалов толкнул √усеву, и последн€€ упала, причем, пада€, упала на кинжал и ранила себе левую руку ниже кисти. ’иони€ √усева была арестована и отправлена в каталажную камеру ѕокровского волостного правлени€». (“‘√ј“ќ. ‘. 164. ќп. 1. ƒ. 439. Ћ. 11–12)

¬ следственном деле о покушении ’. . √усевой на √.≈. –аспутина имеютс€ ее признательные показани€ (“‘√ј“ќ. ‘. 164. ќп. 1. ƒ. 436, 437)

—екретарь и близкий друг –аспутина јрон —иманович в своих воспоминани€х так рассказывал об этом эпизоде:

«29 июн€ 1914 г. кресть€нка монахин€ ’. . √усева, котора€ была с ним в продолжение нескольких лет, но, в конце концов, промен€ла его на монаха »лиодора, нанесла ему удар ножом в живот.

–ана была настолько серьезной, что недел€ми он был между жизнью и смертью, и только благодар€ его необыкновенно крепкому сложению поправилс€. огда √усева была привлечена к ответственности, она объ€вила, что –аспутин ее соблазнил.

≈е отправили в дом умалишенных.

ѕосле ‘евральской революции ее выпустили на свободу, выдав охранный документ, что она покушалась на –аспутина».

«—иманович ј. ¬оспоминани€. –ига, 1924 г.)

ƒостоверно известно, что √.≈. –аспутин с самого начала был против войны с √ерманией и из —ибири (из села ѕокровского), где он находилс€ на лечении, после покушени€ на него ’ионии √усевой, писал в телеграмме императору Ќиколаю II летом 1914 г., следующее:

«ћилый друг! ≈ще раз скажу: грозна туча над –оссией, беда, гор€ много, темно и просвету нету. —лез-то море и меры нет, а крови? „то скажу?

—лов нету, неописуемый ужас. «наю, все от теб€ войны хот€т, и верные, не зна€, что ради гибели. “€жко Ѕожье наказанье, когда уж отымет путь, – начало конца.

“ы царь, отец народа, не попусти безумным торжествовать и погубить себ€ и народ. ¬от √ерманию победит, а –осси€? ѕодумать, так все по-другому. Ќе было от веку горшей страдалицы, вс€ тонет в крови великой.

ѕогибель без конца, печаль. √ригорий». (—м.: ћарков —.¬. ѕокинута€ ÷арска€ семь€. ћ., 2002. —. 54)

Ќесмотр€ на туманный слог (вообще характерный дл€ речей –аспутина) видно, что он испытывал ужас перед этой войной и пыталс€ отговорить от нее Ќикола€ ¬торого.

‘еликс ёсупов в своих воспоминани€х также пишет, что –аспутин говорил ему, что «если бы та стерва мен€ не пырнула, то никакой войны бы и не было!»

ƒумаю, однако, что тут √ригорий ≈фимович тут сильно преувеличивает свое вли€ние на Ќикола€ ¬торого, в то врем€.

¬от что, в своих воспоминани€х, писала об этом јнна ¬ырубова:

«¬ начале мировой войны с √ерманией √ригорий ≈фимович лежал, раненный √усевой, в ѕокровском. ќн тогда послал две телеграммы ≈го ¬еличеству, умол€€ “ не затевать войны”.

ќн и ранее часто говорил »х ¬еличествам, что с войной все будет кончено дл€ –оссии и дл€ них.

√осударь, уверенный в победоносном окончании войны, тогда разорвал телеграмму и с началом войны относилс€ холоднее к √ригорию ≈фимовичу». (‘рейлина ≈е ¬еличества јнна ¬ырубова. ћ., «ќрбита», 1993. —. 282)

ѕостепенно эйфори€, охвативша€ прав€щие слои русского общества с началом ѕервой мировой войны, под вли€нием т€желых поражений в ¬осточной ѕруссии и, особенно, катастрофического ¬еликого отступлени€ царской армии весной-летом 1915 года, стала выветриватьс€.

¬озникли извечные русские вопросы: «кто виноват?» и «что делать?»

¬от что вспоминал об этом дворцовый комендант Ќикола€ ¬торого генерал-майор ¬.Ќ. ¬оейков:

«Ћетом 1915 года стали вы€вл€тьс€ симптомы массового гипноза, постепенно овладевшего людьми; из штабов фронта стали исходить пускавшиес€ какими-то безответственными анонимными личност€ми слухи о том, что императрица служит главною причиною всех наших неур€диц, что ей, как урожденной немецкой принцессе, ближе интересы √ермании, чем –оссии, и что она искренне радуетс€ вс€кому успеху германского оружи€. ¬ырабатывалось даже несколько планов спасени€ –одины: одни видели исход в заточении √осударыни в монастырь и аресте –аспутина, €кобы занимавшегос€ шпионажем в пользу √ермании; другие считали необходимым выслать √осударыню за границу.

јмбициозные политиканы искали дл€ свершени€ переворота подход€щих начальников отдельных частей; не обходилось дело и без титулованных приверженцев революции, имеющих непосредственные основани€ с замышл€вшими дворцовый переворот.

Ћично € подобных слухов не доводил до сведени€ ≈го ¬еличества, не счита€ возможным их осуществление; но знаю, что эти разговоры стали известны и √осударю, и √осударыне». (¬оейков ¬.Ќ. — царем и без цар€. ћ., 1995. —. 116)

ј вот что 14 июн€ 1915 года писала императрица јлександра ‘едоровна своему супругу:

«ѕавел (великий кн€зь ѕавел јлександрович) пил со мной чай и просидел 1 1/4 часа…

Ќу, во-первых, недавно у него обедал ѕалеолог и имел с ним долгую интимную беседу, во врем€ которой он очень хитро старалс€ выведать у ѕавла, не имеешь ли ты намерени€ заключить сепаратный мир с √ерманией, так как он слыхал об этом здесь и во ‘ранции распространилс€ об этом слух; они же будут сражатьс€ до конца.

ѕавел отвечал, что он уверен, что это неправда, тем более что при начале войны мы решили с нашими союзниками, что мир может быть подписан только вместе, ни в каком случае сепаратного. «атем € сказала ѕавлу, что до теб€ дошли такие же слухи насчет ‘ранции. ќн перекрестилс€, когда € сказала ему, что ты и не помышл€ешь о мире и знаешь, что это вызвало бы революцию у нас, – потому-то немцы и стараютс€ раздувать эти слухи.

ќн сказал, что слышал, будто немцы предложили нам услови€ перемири€. я предупредила его, что в следующий раз он услышит, будто € желаю заключени€ мира». (ѕереписка Ќикола€ и јлександры 1914–1917. ћ., 2013. —. 176)

ƒавайте рассмотрим –≈јЋ№Ќџ≈ попытки организации переговоров о заключении сепаратного мира между √ерманией и царской –оссией, которые предпринимались в 1915 -1916 годах.

Ќаиболее важными из них были: поездки в Ѕерлин кн€з€ ¬.ƒ. ƒумбадзе, мисси€ фрейлины ћарии ¬асильчиковой, (1915 год), а также переговоры ѕротопопова в —токгольме, контакты ћанусевича – ћануйлова с германскими представител€ми, письмо графу ‘редериксу от его давнего друга и министра двора германского кайзера ¬ильгельма II графа ‘. Ёйленбурга и распутинские за€влени€ о необходимости заключени€ сепаратного мира в 1916 году.

ѕопробуем рассмотреть, что на сегодн€шний день об этом известно.

—амой первой существенной попыткой установить контакты с высокопоставленными германскими представител€ми была мисси€ кн€з€ ¬.ƒ. ƒумбадзе и кн€з€ √.¬. ћачабели в 1915 году. (ќтметим, что эта попытка производилась по одобрению в придворных сферах ÷арского —ела).

ѕочему-то отечественна€ историографи€ очень редко вспоминает о ней, а истори€-то была довольно занимательна€.

ѕлем€нник €лтинского градоначальника кн€зь ¬.ƒ. ƒумбадзе получил высшее образование в √ермании, где познакомилс€ со своим земл€ком — кн€зем √.¬. ћачабели. ќба - ƒумбадзе и ћачабели - прекрасно владели немецким €зыком и имели в √ермании обширные св€зи.

(≈го д€дюшка, генерал-майор —виты »ван јнтонович ƒумбадзе был одним из вли€тельнейших людей империи, €рым монархистом и входил в число противников вв€зывани€ –оссии в ѕервую мировую войну.

—менивший его, в 1916 году, в должности €лтинского градоначальника, жандармский генерал ј.». —пиридович в своих воспоминани€х писал, что когда он первый раз, в новой должности, пришел в градоначальство, все посетители буквально повалились перед ним ниц.(!!!)

Ќа вопрос —пиридовича о причинах столь диковинного средневекового обыча€, служители €лтинского градоначальства ответили ему, что так было заведено при предыдущем главе (т.е. кн€зе ».ј.ƒумбадзе)).

“ак вот, плем€нник €лтинского градоначальника, ¬.ƒ. ƒумбадзе был близок к семье министра императорского двора и уделов (в 1881-1896 гг.) графа ».». ¬оронцова-ƒашкова (дружил с его старшим сыном), известного своей близостью к императору јлександру III.

≈ще одним близким знакомым ¬.ƒ. ƒумбадзе и фактически его деловым партнером был начальник канцел€рии министерства императорского двора и уделов, генерал ј.ј. ћосолов, входивший в ближайшее окружение Ќикола€ II.

≈ще в 1908 году ƒумбадзе знакомитс€ с австро-венгерским подданным ћ.ќ. јльтшиллером и киевским адвокатом Ќ.¬. √ошкевичем.

јльтшиллер и √ошкевич были близки к киевскому генерал-губернатору и будущему главе военного министерства генералу ¬.ј. —ухомлинову: јльтшиллер дружил с —ухомилиновым, а √ошкевич был двоюродным братом третьей жены —ухомлинова — ≈.¬. Ѕутович-—ухомлиновой.

√ошкевич и јльтшиллер помогли ƒумбадзе сблизитс€ с —ухомлиновым и его семьей. Ќадо сказать, что царский военный министр —ухомлинов был тщеславным человеком, очень любившим деньги, внешние атрибуты власти и драгоценности и женщин.

¬ августе 1914 года (сразу после начала мировой войны) ƒумбадзе сообщил √ошкевичу, что он намерен выпустить серию книг «Ѕиблиотека военных де€телей», первой из которых должна была быть биографи€ действующего военного министра. “огда √ошкевич обратилс€ к —ухомлинову (своему сво€ку) с просьбой предоставить соответствующие материалы дл€ написани€ книги.

—ухомлинов, который, видимо уже был в предвкушении скорой победы над «тевтонами» и спешил увековечить свой вклад в эту викторию, дл€ потомков, передал √ошкевичу пачку фотографий, газетных вырезок и некий «перечень меропри€тий по военному ведомству». ќб этом перечне —ухомлинов сказал, что «печатать этого нельз€, можно воспользоватьс€ этим только дл€ характеристики и оценки де€тельности».

ѕосле этого ¬.ƒ. ƒумбадзе написал и издал апологетическую биографию военного министра –оссии ¬.ј. —ухомлинова. ( слову сказать, истори€ с этой биографической книжкой ƒумбадзе, немного погод€, стала одним из «козырей» следстви€, обвин€вшего —ухомлинова в государственной измене. ƒействительно, вопиюща€ халатность этого царского министра, в военное врем€ передающего посторонним люд€м служебные документы, просто поражает).

¬ернемс€ к друзь€м ¬.ƒ. ƒумбадзе.

ак уже говорилось, ћ.ќ. јльтшиллер был гражданином јвстро-¬енгрии и, €кобы, «занималс€ предпринимательством» в иеве и р€де западных губерний –оссийской империи. ќдновременно он открыто сотрудничал консульством јвстро-¬енгрии в иеве и, незадолго до ѕервой мировой войны, даже был удостоен ордена ‘ранца-»осифа(!).

ѕри этом ћ.ќ. јльтшиллер был дружен с самим ¬.ј. —ухомлиновым, его женой ≈.¬. Ѕутович-—ухомлиновой и ее родственником Ќ.¬. √ошкевичем, выполн€л деликатные поручени€ —ухомлинова, в частности, помогал ему и его будущей жене ≈.¬. Ѕутович во врем€ их скандального бракоразводного процесса.

¬последствии было установлено, что контора јльтшиллера в иеве не вела никакой предпринимательской де€тельности, однако регул€рно получала многочисленные денежные переводы, происхождение которых неизвестно. ј незадолго до начала военных действий между –оссией и јвстро-¬енгрией в 1914 году јльтшиллер исчез из –оссии.

–усска€ контрразведка, не без оснований, подозревала его в том, что он в –оссии занималс€ шпионажем.

н€зь ¬.ƒ. ƒумбадзе тоже выполн€л «деликатные поручени€» —ухомлинова. ¬ частности, он через представител€ банкирского дома ћорганов ј.Ќ. Ѕурже, организовал заказ на поставку крупной партии автомобилей дл€ нужд российского военного ведомства. ѕри этом ƒумбадзе обеспечил себе и Ѕурже хорошие комиссионные (попул€рное ныне слово «откаты» тогда еще не было изобретено).

(¬от такие «друзь€» были у военного министра –оссийской империи накануне мировой войны…)

¬ марте 1915 года ¬.ƒ. ƒумбадзе, вместе со своим знакомым кн€зем √.B. ћачабели выехали в —токгольм дл€ переговоров с представител€ми американских финансовых кругов. √.¬. ћачабели, еще до войны, имел «св€зи» в Ѕерлине и был хорошо знаком с представителем русского императора при свите кайзера ¬ильгельма ¬торого, генерал-майором свиты ≈го ¬еличества графом ».Ћ. “атищевым.

¬ —токгольме ƒумбадзе и ћачабели, €кобы случайно, знаком€тс€ с германским посланником в Ўвеции фон Ћюциусом и секретарем германского посольства фон ‘рейсом.

ѕри знакомстве ћачабели и ƒумбадзе за€вл€ли, что они — грузинские националисты, недовольные политикой самодержави€ в отношении их родины, и симпатизируют √ермании.

ѕри этом ћачабели сразу же после встречи с фон Ћюциусом отправилс€ в Ѕерлин, где договорилс€ о предоставлении ему и ƒумбадзе паспорта на право въезда в √ерманию через территорию нейтральных стран.

ѕосле возвращени€ в ѕетроград ¬.ƒ. ƒумбадзе €вилс€ к военному министру ¬.ј. —ухомлинову и за€вил, что может отправитьс€ в Ѕерлин «с разведывательно-посреднической миссией». ¬ конце апрел€ 1915 года —ухомлинов доложил о возможности посылки ƒумбадзе в Ѕерлин Ќиколаю II. »мператор эти планы одобрил.

¬от така€ «картина маслом»: высокопоставленные русские представители в разгар мировой войны спокойно встречаютс€ с германскими дипломатами и получают паспорта дл€ въезда во враждебную –оссии страну, дл€ ведени€ загадочной «разведывательно-посреднической миссии».

—ами посудите, ну о какой «разведывательной» де€тельности могла идти речь в ходе этих, официально одобренных немецким ћ»ƒом, поездках грузинских кн€зей в √ерманию?! ”видеть они могли ровно то, что бы им захотели показать представители германских спецслужб, да и все встречи, разумеетс€, происходили под их контролем.

ј вот то, что ¬.ƒ. ƒумбадзе и √.B. ћачабели в √ермании будут открыты дл€ компрометации и вербовки – совершенно очевидно.

¬ монографии кандидата исторических наук ».». Ќовикова «Ѕорьба группировок в придворном окружении Ќикола€ II», подробно описаны дальнейшие событи€:

«ћежду двум€ заграничными во€жами ƒумбадзе в марте и мае 1915 года его в ѕетрограде посещал сын кавказского наместника и бывшего министра двора граф ».». ¬оронцов-ƒашков-младший. роме того, ƒумбадзе регул€рно получал запечатанные конверты из ÷арского —ела, отправителем которых был начальник канцел€рии министерства императорского двора и уделов, генерал ј.ј. ћосолов.

— 24 ма€ по 11 июн€ 1915 г. ƒумбадзе и ћачабели находились в Ѕерлине.

“ам они провели серию встреч в ћ»ƒе и √енеральном штабе. ¬ числе их собеседников были бывший посол √ермании в –оссии ‘. ѕурталес и зам главы германского ћ»ƒ ќ. ÷иммерман. ¬ ходе проведенных встреч именно немецка€ сторона выступила с инициативой проведени€ переговоров о сепаратном мире.

¬ ответ на это предложение ƒумбадзе сразу же предложил себ€ в качестве посредника, через которого должны осуществл€тьс€ тайные контакты российского и германского руководства».

ак видим, в начале лета в Ѕерлине проходили тайные переговоры официальных представителей –оссии и √ермании о сепаратном мире. —одержание этих переговоров неизвестно, но тот факт, что с немецкой стороны в них участвовали очень высокопоставленные сановники говорить о многом

Ѕыло бы, конечно, узнать, „“ќ именно находилось в запечатанных конвертах, которые кн€зь€ ƒумбадзе и ћачабели получали в ÷арском —еле от ј.ј. ћосолова, но скорее всего это так и останетс€ неизвестным.

ƒело в том, что весной 1915 года ¬ерховный главнокомандующий царской армией в.к. Ќиколай Ќиколаевич (ћладший) «закрутил» грандиозную интригу по отстранению от должности военного министра –оссийской империи, генерала ¬.ј. —ухомлинова, которого ¬ерховный уже давно «ненавидел всеми фибрами души».

„то называетс€, «под раздачу», заодно с военным министром, попали и его протеже – грузинские кн€зь€ ƒумбадзе и ћачабели.

Ќадо сказать, что военный министр ¬.ј. —ухомлинов тоже не слишком-то уважал многочисленную компанию великих кн€зей семейства –омановых, сидевших на руковод€щих должност€х в царской армии.

ќн весьма невысоко оценивал умственные способности этих великих кн€зей, посто€нно вмешивающихс€ в армейские вопросы, но не несших никакой ответственности за результаты своего руководства.

¬.ј. —ухомлинов писал, что «почти ни один из них (великих кн€зей) не был подготовлен и воспитан дл€ какой-либо серьезной об€занности. ќбщее образование большинства из них, несмотр€ на хорошее знание иностранных €зыков, находилось ниже уровн€ средней школы.

¬ характере большинства из них были признаки дегенерации, у многих умственные способности были настолько ограничены, что если бы им пришлось вести борьбу за существование как простым смертным, то они бы ее не выдержали».

”добный случай дл€ дискредитации —ухомлинова в.к. Ќиколаю Ќиколаевичу представилс€ в начале 1915 г, когда военной контрразведкой было инспирировано так называемое «дело» бывшего жандармского полковника —.Ќ. ћ€соедова.

(Ёто был еще один, еще довоенный, «коммерческий партнер» —ухомлинова, с которым он, впрочем, вдребезги разругалс€ еще в 1912 году).

ƒл€ этого были использованы показани€ поручика 23-го Ќизовского полка якова ѕавловича олаковского, который попал в плен еще в августе 1914 года, под —ольдау (¬. ѕрусси€).

¬ плену олаковский согласилс€ стать немецким агентом и объ€вил себ€ украинцем, (а их немцы особо выдел€ли среди других пленных в расчете на использование в сепаратистских цел€х). ¬ербовка состо€лась, и с поддельным паспортом он направилс€ на родину через опенгаген. “ам он €вилс€ к российскому военному представителю с повинной.

олаковского в €нваре 1915 года переправили в ѕетроград и начали расследование его показаний.

Ќачальник ѕетроградского охранного отделени€ . Ќ. √лобачев допросил его, но не поверил ни одному его слову. Ѕолее того, ƒепартамент полиции организовал за ним негласное наблюдение, как за немецким шпионом.

ј вот военные контрразведчики, наоборот, не только заинтересовались неверо€тными «показани€ми» олаковского, но и поверили ему.

(ƒл€ того чтобы была очевиднее степень «правдоподобности» его показаний, перечислим некоторые из них:

—начала он за€вил, что €кобы, в германском √енеральном штабе ему поручили убедить коменданта крепости Ќовогеоргиевск сдать ее немецкой армии за один миллион рублей (!!!) “акже он сообщал, что немцы приказали ему уничтожить мосты через ¬ислу около ¬аршавы и …организовать убийство великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича).

«ѕоручик олаковский, — вспоминал ¬.ј. —ухомлинов, — впоследствии созналс€, что о покушении на великого кн€з€ он сочинил, чтобы обратить на себ€ больше внимани€. ј откуда возник ћ€соедов? Ѕудучи в военном училище, он читал о дуэли ћ€соедова с √учковым».

Ќесмотр€ на совершенно фантастический характер подобных «заданий», контрразведчики продолжали «разработку» этого олаковского, видимо, рассчитыва€ использовать его в своих цел€х.

24 декабр€ 1914 года олаковский неожиданно за€вл€ет, что его кураторы из германских разведывательных органов назвали ему им€ полковника —.Ќ. ћ€соедова, служащего в штабе X армии, с которым олаковский должен установить контакт.

„ерез несколько мес€цев, 15 феврал€ 1915 года, олаковский (скорее всего, с «помощью» своих кураторов из военной контрразведки) дает развернутые показани€ против ћ€соедова, полные противоречивых и €вно фантастических сведений. ¬ частности, €кобы немцы, дл€ чего-то, сообщили олаковскому подробности сотрудничества ћ€соедова со своей разведкой.

»нтересно, что протоколы этого допроса олаковского исчезли. —овременные историки их в архивах не нашли. «ато сохранилась «—правка» по ћ€соедову, где следователи, отчего-то безоговорочно поверившие олаковскому, уже от себ€ приписали, будто немцы поручику советовали «поговорить» с ћ€соедовым насчет убийства ¬ерховного главнокомандующего…

Ќевозможно поверить, что германска€ разведка могла так просто сообщить, только что завербованному агенту, подробности шпионской де€тельности ћ€соедова, который был €кобы завербован и много раз проверен в деле. ќднако военна€ контрразведка уцепилась за показани€ олаковского и начала уголовное преследование ћ€соедова.

¬ феврале 1915 г. по инициативе генерал-квартирмейстера —еверо-«ападного фронта Ѕонч-Ѕруевича и начальника контрразведки штаба фронта Ќикола€ Ѕатюшина ћ€соедов был арестован и обвинен в шпионаже и мародерстве. Ќачалось следствие.

ƒоказать факт шпионажа полковника не удалось. ”далось доказать лишь факт мародерства, что можно было бы инкриминировать многим участникам военных операций в ¬осточной ѕруссии.

√лавное же обвинение в адрес ћ€соедова заключалось в том, что он сообщал немцам «посредством неустановленных лиц» (такова была официальна€ формулировка следстви€!) какую-то «информацию» о русских войсках.

Ќесмотр€ на отсутствие доказательств этой шпионской де€тельности ћ€соедова, военный суд признал его виновным в совершении именного этого преступлени€ (а не мародерства) и приговорил к смертной казни, при этом командующий фронтом не утвердил приговор, «ввиду разногласи€ судей».

¬последствии, генерал —амойлов честным словом ручалс€, что видел резолюцию ¬ерховного главнокомандующего Ќикола€ Ќиколаевича: «¬се равно повесить!» ј генерал –узский столь же убежденно говорил: именно из-за того, что подчиненный ему военно-полевой суд не вынес «правильного» приговора ћ€соедову, Ќиколай Ќиколаевич его сн€л с должности командующею фронтом и заменил его генералом јлексеевым.

ћ€соедов в камере разбил пенсне и осколком стекла вскрыл себе вены — дл€ офицера смерть от петли считалась особо позорной. ≈го перев€зали — и потащили на виселицу. „ерез два часа после вынесени€ приговора (утвержденного царем лишь несколько дней спуст€), из-под ног истекающего кровью полковника палач вышиб скамью…

—овершенно очевидно, что дело ћ€соедова было «шито белыми нитками». ¬ нем нет ни единого реального факта передачи от него немцам каких бы то ни было сведений, нет ни единой улики — только фантастические «сказки» олаковского.

ѕрофессионалы российских спецслужб: и генерал —пиридович, и генерал урлов, и директор ƒепартамента полиции ¬асильев, называли «дело» ћ€соедова «высосанным из пальца».

(ј нам-то рассказывают, что при царе-батюшке у нас был поистине высокопрофессиональное следствие и насто€щий, независимый суд!!!)

¬ благодарность за проведенное следствие по делу ћ€соедова великий кн€зь Ќиколай Ќиколаевич назначил генерала Ѕонч-Ѕруевича начальником штаба 6-й армии.

“аким образом, дело ћ€соедова €вл€лось частью борьбы великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича и близкого к нему генералитета против военного министра ¬.ј. —ухомлинова.

¬ конце июн€ 1915 года —ухомлинов был смещен со своего поста и заменен генералом ј.ј. ѕоливановым.

—разу же после этого начались аресты в окружении —ухомлинова, жертвой которых стал и кн€зь ƒумбадзе. ќн был приговорен к смертной казни, котора€ была заменена 20 годами каторги.

»стори€ миссии кн€з€ ƒумбадзе доказывает, что переговоры о сепаратном мире в 1915 году между представител€ми русского самодержави€ и германской монархии имели место. ѕодчеркнем, что инициатива переговоров исходила от германской стороны. » это была отнюдь не последн€€ инициатива германского руководства по заключению сепаратного мира с –оссийской империей.

¬ следующей главе подробно рассмотрим миссию фрейлины ћарии ¬асильчиковой и другие аналогичные контакты 1916 года.

ѕродолжение: http://www.proza.ru/2017/04/03/1360

© Copyright: —ергей ƒроздов, 2017

—видетельство о публикации є217032801477

|

ћетки: перва€ мирова€ война |

√ероизм сестер милосерди€ в ѕервой мировой войне |

ƒневник |

√ероизм сестер милосерди€ в ѕервой мировой войне

- јвтор Vinogradskaya

- ƒата 22 окт€бр€ 2014 7:10

√лавна€ » ¬ойны » ѕерва€ мирова€ 1914-1918 гг. » √ероизм » Ќовости » √ероизм сестер милосерди€ в ѕервой мировой войне

»стори€ ѕервой мировой войны хранит множество героических страниц, вписанных женщинами, и прежде всего сестрами милосерди€ –оссийского общества расного реста (–ќ ).

”же к концу 1914 года –ќ содержал семьдес€т один госпиталь, 118 подвижных и этапных лазаретов, 58 передовых отр€дов, и санитарных поездов, обслуживавших театры военных действий —еверо-«ападного, «ападного и ёго-«ападного фронтов, 34 санитарных транспорта, 185 питательных пунктов, 22 дезинфекционных отр€да, 5 хирургических отр€дов и другие полевые медико-санитарные учреждени€.

Ќа содержание посто€нных коек расного реста из казенного пособи€ выдел€лось не более 3 млн. рублей, остальна€ же часть покрывалась из собственных капиталов ќбщества расного реста (13,5 млн. рублей) и многочисленных пожертвований. Ќа фронтах ѕервой мировой войны трудилось более 17 000 сестер милосерди€. ћногие члены семей высокопоставленных особ работали не только в тылу, но и на фронтах.

—естра милосерди€ –имма »ванова

“ак, например, дочь председател€ —овета министров √оремыкина ».Ћ. јлександра »вановна ќхочинска€ сразу после объ€влени€ войны поступила на курсы сестер милосерди€ и по окончании их отправилась на «ападный фронт. “ам же в одном из головных отр€дов служила сестра милосерди€ ≈лизаветинской общины —тупина Ќ.√. — дочь геро€ русско-€понской войны, √еоргиевского кавалера генерал-майора —тупина √.¬. –€дом работала супруга генерал-майора. ќна и похоронила свою дочь, скончавшуюс€ на передовых позици€х от простуды. ¬ лазарете √еоргиевской общины умерла сестра милосерди€ баронесса Ўтемпель ≈.Ќ. Ќа служебном посту в санитарном поезде окончила свои дни сестра милосерди€ графин€ ≈катерина Ќиколаевна »гнатьева, родна€ сестра министра народного просвещени€, участница русско-€понской войны, неоднократно награжденна€ за усердную службу.

¬ военно-санитарном поезде є 1 трудились сестры “ать€на и Ќадежда „ерн€евы, дочери известного в –оссии генерала, геро€ рымской войны „ерн€ева ћ.√. —естры „ерн€евы были награждены золотыми медал€ми на јннинской ленте. —пуст€ дес€ть мес€цев, они удостоились √еоргиевских медалей III степени, как следует из приказа, «за самоотверженность, про€вленную под огнем противника при оказании помощи раненым». “ать€на и Ќадежда получили эту награду за успешную эвакуацию 6 июл€ 1915 года раненых с железнодорожной станции ќстроленка, котора€ в тот момент подвергалась обстрелу из т€желых орудий.

—естра милосерди€ ≈лена ’ечинова

—реди награжденных значитс€ сестра милосерди€ военно-санитарного поезда при 8-м головном эвакуационном пункте ќ. ѕлахова, отмеченна€ √еоргиевской медалью ««а боевые отличи€». ¬ приказе командующего 10-й армией от 10 но€бр€ 1915 года отмечалось, что «17 августа 1915 года, следу€ в военно-санитарном поезде на перегоне между станци€ми –удишки и Ћандворово, с полным самоотречением, несмотр€ на сильный артиллерийский огонь противника и с €вной опасностью дл€ жизни, ќльга ѕлахова дважды подобрала раненых в поезд и сделала им перев€зки».

„етырех наград была удостоена сестра милосерди€, доброволец 7-го эвакуационного пункта ёли€ ѕучковска€, причем одну из своих боевых наград, √еоргиевскую медаль IV степени, она получила за перев€зку раненых во врем€ боев у реки —ан близ железнодорожной станции —урахов. Ќаход€сь во временном санитарном поезде є 228, ёли€ ѕучковска€ беспрестанно принимала на передовых позици€х воинов под сильным огнем австрийской артиллерии, за что и была удостоена награды. √еоргиевской медали III степени она удостоилась за то, что, как следует из приказа о награждении, «наход€сь 22 апрел€ 1915 года под действительным огнем и разрывами непри€тельских снар€дов и будучи оглушена сама, оказывала первую помощь раненым нижним чинам с €вной опасностью дл€ собственной жизни».

—естра милосерди€ √енриетта —орокина

Ќе меньшие подвиги, граничащие с самопожертвованием, совершали сестры милосерди€, добровольно выражавшие желание работать с инфекционными больными, нередко сами станов€сь жертвами этих болезней. —естра милосерди€ санитарно-эпидемического поезда ћатрена ћакарьевна Ћютикова до войны работала сельской учительницей в селе Ќиколаевка —амарской губернии и, несмотр€ на просьбы родителей не рисковать жизнью, поступила в сестры милосерди€, до последних дней пребыва€ в бараках дл€ инфекционных больных, где и скончалась от сыпного тифа.

Ќа авказском фронте ћари€ Ќиколаевна јгапова, врач-ординатор 2-го самарского лазарета ¬сероссийского «емского —оюза, в возрасте двадцати п€ти лет пала жертвой тифа — заразилась им, ухажива€ за больными пленными турками. «десь же от сыпного тифа скончалась сестра милосерди€ Ќина »вановна ќкунева, дочь известного москворецкого судовладельца ќкунева ».ѕ. — начала войны она работала в санитарном отделе ¬сероссийского «емского —оюза. «атем по собственному желанию уехала на авказский фронт, в отр€д, обслуживавший инфекционных больных. ѕотом работала в ѕерсии, далее была переведена в походный лазарет действующей армии под Ёрзерумом. ƒвадцатидвухлетн€€ сестра милосерди€ скончалась от сыпного тифа и была похоронена на Ѕратском кладбище в ћоскве.

“аких примеров, когда гражданский долг дл€ сестер милосерди€ ставилс€ выше собственной жизни, было немало. ѕервой из сестер милосерди€ удостоившейс€ в ѕервую мировую войну 1914-1918 годов √еоргиевского креста IV степени стала ≈лена ’ечинова. ≈лена онстантиновна ’ечинова родилась 22 сент€бр€ 1890 г. в приморском городе Ѕатуме в семье капитана дальнего плавани€ торгового флота. ѕосле окончани€ женской батумской гимназии ≈лена выходит замуж за молодого врача ¬ладислава ÷ебржинского и вместе с мужем с 1909 года живет в —анкт-ѕетербурге, где заканчивает акушерские курсы в родовспомогательном заведении на Ќадеждинской улице.

¬ первые дни войны, расставшись с семьей, ¬ладислав ушел на фронт в составе 141-го ћожайского полка и в бо€х 26-30 августа 1914 г. под —ольдау (¬осточна€ ѕрусси€) попал сначала в окружение, потом в плен. ”знав об этом, ≈лена онстантиновна, к тому времени уже мать двоих детей, принимает единственно приемлемое дл€ себ€ решение — отправитьс€ на фронт. ќна отвозит сыновей в Ѕатум и оставл€ет на попечение родителей, а сама добровольно уходит на фронт, переодевшись в мужскую одежду. ≈й удалось присоединитьс€ к маршевой роте в качестве фельдшера под именем √леба ÷етнерского.

ѕрибыв на фронт, ново€вленный фельдшер в звании прапорщика был зачислен в 186-й пехотный имени »мператора ѕетра I јсландузский полк, который входил в состав 4-й армии под командованием генерала от инфантерии Ёверта ј.≈. и составл€л авангард 47-й пехотной дивизии. 2 но€бр€ 1914 г. при наступлении полка на деревню ∆урав, когда артиллери€ противника начала обстреливать боевой пор€док полка, фельдшер-доброволец, вызвавшись охотником, под сильным шрапнельным огнем противника влез на дерево, сто€вшее впереди цепи, и, высмотрев расположение цепей, пулеметов и артиллерии противника, доставил важные и весьма точные сведени€ о его силах и расположении, что и способствовало быстрой атаке и зан€тию деревни.

¬о врем€ боЄв фельдшер ÷етнерский оказывал помощь раненым. ¬о врем€ перев€зки своего раненого ротного командира фельдшер был ранен осколком т€желого снар€да, но, несмотр€ на это, продолжал начатую перев€зку, и только по окончании таковой сам перев€зал себ€, после чего под сильным огнем артиллерии противника, забыв собственную рану, вынес своего ротного командира из боевой линии огн€. ¬ госпитале, при перев€зке плеча, вы€снилось, что фельдшер – женщина. ≈лена ÷етнерска€ была награждена √еоргиевским рестом IV-й степени.

ќправившись от ран, она вновь добровольно возвратилась в полк в форме санитара-добровольца и за€вила о своем желании послужить –одине в боевой линии, но, как женщине, ей в этом было отказано. ≈лена онстантиновна уже в мае 1915 г. командируетс€ фельдшером в 3-й авказский передовой отр€д, а точнее, в јгудзерский военный госпиталь под —ухумом. ћожно предположить, что плечевое ранение давало о себе знать, и поэтому 31 декабр€ 1915 г. ее отчислили со службы. Ќо не проходит и трех мес€цев, как ≈лена онстантиновна уже служит сестрой милосерди€ при “ифлисской Ќадеждинской общине, а в конце апрел€ того же года переводитс€ ближе к фронту, в Ѕатумский госпиталь…

— начала 1917 г. ≈лена ’ечинова вновь на т€желом участке войны. »звестен случай, когда в √алиции передовые цепи из-за продолжительного и сильного огн€ противника оказались отрезанными от основных частей. ќколо суток солдаты оставались без пищи, никто не решалс€ пробитьс€ к ним. “огда ≈лена онстантиновна вскочила на повозку с походной кухней, запр€женную лошадьми, и погнала их через все поле к окопам, чтобы накормить солдат. „удом спаслась!

¬ первые дни войны ушла добровольно на фронт сестрой милосерди€ –имма ћихайловна »ванова, она служила в 105-м пехотном ќренбургском полку, который в составе 3-го армейского корпуса принимал участие в сражени€х на —еверо-«ападном фронте. ¬о врем€ нашей атаки 10-€ рота потер€ла убитыми командира роты и младшего офицера. —естра »ванова, увидев роту без офицеров, выхватила саблю и бросилась с ней в атаку. —обрав роту около себ€, и захватила одну из линий окопов противника, где, будучи т€жело ранена, она скончалась славной смертью храбрых на передовой линии… Ќиколай II за беспримерный подвиг наградил посмертно сестру милосерди€ »ванову –.ћ. орденом —в€того ¬еликомученика и ѕобедоносца √еорги€ IV степени.