-Метки

-Рубрики

- Балет (1)

- Видио (25)

- Для рамочек (22)

- Живой мир (18)

- Живопись (204)

- Здоровье (10)

- Интересно обо всем (99)

- История (9)

- История (1)

- календарь (146)

- кулинария (35)

- История вещей (5)

- Литература (84)

- Мифология (5)

- музыка (114)

- Настроение (93)

- Открытки (6)

- Оформление (58)

- Плееры (26)

- Политика и мы (8)

- Помощь чайнику (6)

- Понравилось (17)

- Поэзия (161)

- Психология (7)

- путешествия (48)

- рамки (132)

- Религия (21)

- Сайты (9)

- Спорт (25)

- Уроки Лиру (54)

- Флешки (9)

- Фоны (37)

- Фотография (121)

- Чтобы помнили (5)

- Шедевры классики (14)

- Юмор (22)

-Музыка

- Симфония моря

- Слушали: 114343 Комментарии: 4

- "Les Feuills Mortes" осенние листья...

- Слушали: 20012 Комментарии: 2

- Старинный русский вальс

- Слушали: 22509 Комментарии: 1

- Сказки Венского леса И.-С. Штраус

- Слушали: 3876 Комментарии: 0

- Шостакович. Прелюдия №5

- Слушали: 1358 Комментарии: 0

-Фотоальбом

- Тюменская весна

- 18:09 15.03.2014

- Фотографий: 7

- Братья наши меньшие

- 18:04 15.03.2014

- Фотографий: 1

- Природа

- 19:48 05.03.2014

- Фотографий: 5

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Велесовы дни. Бог Велес |

Велесовы дни

Велесовы дни - Волосовы дни (совпадает с христианскими святками). Вполне возможно, что моления Велесу не ограничивались только заключительным днем зимних святок, а начинались с нового года и продолжались все те шесть дней января, которые отмечены «разгулом нечисти». В пользу этого говорят болгарские новогодние обряды, в которых участвовали 12 «старцев», одетых в звериные и скотские маски и обвешанные по поясу коровьими бубенцами-боталами. Эти старцы – сурвакары (иногда их именовали «медведями») - сходились в ночь под новый год из разных деревень в село и начинали свое длительное и многообразное действо, состоящее из заклинательных обрядов и сражения двух партий ряженых. Среди масок есть маски медведя и быка. Второго января болгары проводили особый «воловий праздник», когда прежние сурвакары и колядники очищали стойла и хлевы. Последним днем святок у болгар было 7 января, когда вожак колядников угощал свою дружину, являвшуюся в масках; обязательной была маска медведя.

По всей вероятности, святки делились на две половины: первая (включая новогоднюю ночь) была посвящена будущему урожаю и гаданию о замужестве, а вторая (начиная с новогодней ночи) была связана со скотом и зверьем и представляла собой «велесовы дни». Велее мог выступать и в виде медведя, «лесного царя», и в виде быка-тура, представителя рогатого богатства. Болгарские сурвакары в шкурах, живописных звериных масках, со скотьими колокольчиками у пояса и с ярко-красными жезлами в руках весьма ощутимо воскрешают облик древних жрецов Велеса.

В святочной славянской обрядности имя Велеса уже не упоминается, но под новый год и на масленицу в песнях упоминался Тур; по селам водили быка, в маскарадах участвовали рогатые маски, именуемые «туром». Не лишено вероятия, что у древнего Велеса могли быть две звериных ипостаси: более архаичная, охотничья — медведь (сохраненная на Севере) и несколько более поздняя, связанная с скотоводством, — тур, встречаемая в южных славянских областях от Украины до Далмации. Введение христианства должно было наложить строгий запрет на имя популярного славянского бога и могло содействовать появлению в святочных песнях такого новообразования, как тур, турицы. У русских и у балтов (латышей) в качестве новогоднего персонажа известен Овсень. Латыши празднуют Усинь главным образом на юрьев день, весною. Происхождение термина спорно; может быть, о-весень (как о-лешье, о-пушка) — преддверие весны. Несмотря на календарную близость «велесовых дней» и овсеня, едва ли следует сближать их.

Связь Велеса с зимними святками объясняет не только обрядовое печенье в виде домашних животных, но и ряженье, одевание звериных масок в святочные дни, пляски в вывороченных тулупах. Старые авторы оставили красочные описания святочных маскарадов, когда люди «на тых же своих законопротивных соборищах и некоего Тура-сатану... воспоминают и иныи лица своя и всю красоту человеческую (по образу и по подобию божию сотворенную) некими харями или страшилами, на дия-вольский образ пристроенный, закрывают...». В другом поучении в более общей форме говорится: «...мы саме ся от человек в звери ся прелагаем». Глава семьи в вывороченной мехом вверх шубе, угощающий скот и заклинающий его сохранность при помощи топора, выглядит так, как должен был, очевидно, выглядеть древний волхв, жрец волохатого бога Волоса. Именно на эти зимние праздники повсеместно пекли обрядовое печенье, изображающее скот: «коровки», «козульки», «баранки», «рожки»; преобладают названия, связанные с коровами. Древний «скотий бог» занимал видное место в народной календарной обрядности. Ряженье в звериные маски и в вывороченные тулупы производилось дважды в год — на зимние святки и на масленицу; оба срока связаны с солнечными фазами — зимним солнцестоянием и весенним равноденствием (масленица ежегодно сдвигается со своего исконного места церковным календарем). Дохристианская масленица по времени совпадала с архаичными комоедицами — праздником пробуждения медведя, когда, как уже говорилось, белорусы плясали ритуальный танец в шубах мехом наружу. Несомненная сопряженность Велеса с медведем, установленная рядом исследователей, позволяет связать с этим «скотьим богом» и масленичное ряженье в разнообразных зверей. Получается так, что сам обычай ритуального переряживания и на святки и на масленицу оказывается прочно связанным с Велесом в его первичной ипостаси звериного бога, осложненной более поздними элементами «скотьего бога».

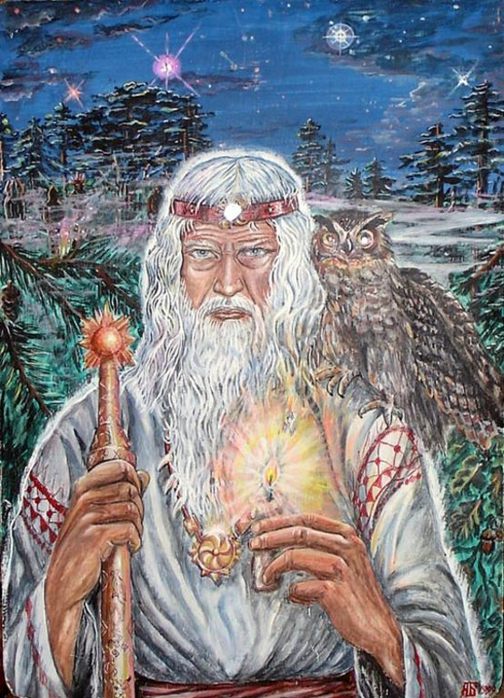

Велес

Середина зимы. Вся природа в ледяном сне. И только одинокий Велес Корович, наигрывая в свою волшебную дудочку, ходит по городам и весям, не давая загрустить людям. Злится Марена-зима на Велеса, напуская на него лютый мороз, а на скотину "коровью смерть", но одолеть не может.

Поселяне в этот день кропят скотину водой, приговаривая:

Велес, скотий бог!

Дай счастья на гладких тёлушек,

На толстых бычков:

Чтоб со двора шли-играли,

А с поля шли-скакали.

Молодицы в этот день пьют крепкий мёд, чтобы "коровы были ласковы", а затем бьют своих мужей днищем (доской для прядения льна), чтобы "волы были послушные". Зачин заканчивается молением к Велесу:

Молихом Велеса, отце наше, да потягне в неби комонощь суражув, а да вниде на ны сури вещати золоти колове въртеще. То бо суньце наше, иже святиайна домове наша и предо нь лик бледесь, лик огнищ домацен.

В этот день в требу приносили коровье масло. После зачина женщины совершают обряд опахивания для отгона "коровьей смерти". Для этого выбирается повещалка, которая повещает по всем домам: "Пора унять лихость коровью". Женщины омывают руки водой и утирают их рушником, который носит повещалка. Затем повещалка приказывает мужскому полу "не выходить из избы ради беды великия". Повещалка с воплем "Ай! Ай!" бьёт в сковородку и выходит из села. За ней идут женщины с ухватами, помелами, серпами и дубинами. Повещалка, сбросив с себя рубаху, произносит с неистовством клятву на "коровью смерть":

От океана-моря глубокого,

От лукоморья зелёного

Выходили двенадесять дев,

Шли путём-дорогою немалою

По крутым горам высоким,

Ко трём старцам старым.

Молились, печаловались,

Просили в упрос двенадесять дев:

"Ой вы, старцы старые!

Ставьте столы белодубовые,

Стелите скатерти браные,

Точите ножи булатные,

Зажигайте котлы кипучие,

Колите, рубите намертво

Всяк живот поднебесной".

И клали велик обет двенадесять дев:

Про живот, про смерть,

Про весь род человечь.

Во ту пору старцы старые

Ставят столы белодубовые,

Стелят скатерти браные,

Колят, рубят намертво

Всяк живот поднебесной.

На крутой горе высокой

Кипят котлы кипучие,

Во тех котлах кипучих

Горит огнём негасимым

Всяк живот поднебесной.

Вокруг котлов кипучих

Стоят старцы старые,

Поют старцы старые

Про живот, про смерть,

Про весь род человечь.

Кладут старцы старые

На живот обет велик,

Сулят старцы старые

Всему миру животы долгие,

Как на ту ли злую смерть

Кладут старцы старые

Проклятьице великое,

Сулят старцы старые

Вековечну жизнь на весь род человечь.

Повещалке надевают хомут, подвозят соху и запрягают. Затем с зажжёнными лучинами трижды опахиваютт селение (капище) "межеводной" бороздой. Женщины следуют за повещалкой на помелах в одних рубашках с распущенными волосами. Во время шествия они поют песню:

Смерть, ты Коровья Смерть!

Выходи из нашего села,

Из закутья, из двора.

В нашем селе ходит Велес святой

Со копьём, со свечой, со горящей золой.

Мы тебя огнём сожжём, кочергою загребём,

Помелом заметём и попелом забьём!

Не ходи в наше село: чур, наших коровушек!

Чур, наших бурёнушек,

Рыжих, лысых, белосисых,

Беловымьих, криворогих, однорогих.

Горе тому, кто во время шествия попадётся навстречу, будь то животное или человек: его бьют палками без пощады, предполагая, что в его образе скрывается "коровья смерть". Когда-то в старину попавшихся навстречу убивали насмерть. Иных женщин, заподозренных в злом умысле, завязывали в мешок с кошкой и петухом, а затем зарывали в землю или топили.

По окончании шествия - обрядовый бой Велеса и Марены. Под подбадривающий крик собравшихся - "Велес, сшиби рог с зимы!" - ряженый, одетый Велесом (турья личина, шкура, копьё) сшибает "рог с Марены". Затем начинается пир (запрещено употреблять говядину) и игрища.

После праздника начинаются Велесовы святки; шесть дней, в течение которых с теми, кто почтил Велеса, случаются удивительные вещи.

Велес

Велес – славянский бог-оборотень, бог-мудрец, покровитель искусств, владыка чародейства, сын коровы Земун. По легенде Велес был единственным богом из всех Ясуней и Дасуней, который в равной степени познал как силы Света, так и силы Тьмы. Именно поэтому Велесу нет равных во владении тайными знаниями, благодаря которым этот бог способен подчинять себе стихии и изменять законы мироздания. Считается, что Велес подарил миру движение, тогда как до него мир был абсолютно статичен.

Легенда, повествующая о рождении Велеса, гласит, что однажды Лада, богиня любви и жена Сварога, выловила в Сметанном озере, которое располагается в небесном саду Ирии, волшебную щуку. Лада приготовила щуку и съела ее, а кости бросила в поле. Вскоре небесная корова Земун, прогуливаясь по полю, натолкнулась на кости волшебной щуки и съела их. После этого по велению Рода у Земун родилось странное создание, напоминающее в равной степени и человека, и медведя, и даже немного быка. Вскоре оказалось, что это создание, нареченное Велесом, способно менять обличия и подчинять себе законы природы.

Мудрый, как Вселенная, и могучий, как жизнь и смерть вместе взятые, Велес бог почитался славянами особо. Велес бог плодородия, богатства и семейного хозяйства. Некоторые авторы по ошибке называют Велеса «скотьим богом», хотя это не так. Дело в том, что по одной из легенд, когда на Явий мир на несколько веков легла тьма, люди растеряли весь свой скот. Тогда Велес бог подарил жителям Яви огонь и помог найти потерявшиеся стада. Кстати, за этот свой поступок Велес был нелюбим остальными Ирийскими богами.

А Перуном Велес был нелюбим особо, хотя эти боги считаются братьями и обычно относятся к одному и тому же поколению Ясуней. Дело в том, что Велес был тайно влюблен Додолу, единственную дочь Дыя, ставшую женой Перуну. И однажды Велес не смог совладать со своей страстью и он пленил Додолу (хотя некоторые варианты мифа говорят о том, что Додола сама была не против оказаться во власти бога-чародея). Вскоре у Додолы родился сын Ярило, который от отца унаследовал всю буйность и мощь расцветающей весенней природы. Перун, узнавший об этом событии, свою жену превратил в божью коровку, а Велеса вызвал на поединок. Три дня и три ночи бились боги, но ни один не мог взять вверх над другим. В итоге Перун проклял Велеса и вместе с другими Ирийскими богами прогнал его из Прави.

Много лет Велес бродил по белому свету, обучая людей всевозможным искусствам и ремеслам, а некоторых – и тайным знаниям богов. Но запретили боги Ирийские жить Велесу среди людей, и тогда бог-оборотень отправился в Навье царство, где повстречал Ягу Виевну, могучую богиню мрака, дочь Вия. В поединке одолел Велес Ягу и та стала ему верной женой. С тех пор Велес живет в самом верхнем уровне Нави, там, куда уходят корни всех живых растений и откуда берут исток все земные реки.

Важно отличать Велеса и Волоса. Волос был мелким злобным божеством, тогда как Велес считался богом не превзойденным по могуществу. Он был покровителем колдунов и поэтов, его боялись и уважали. В услужении у Велеса находились все лесные звери, а его личная гвардия состояла из самых древних и сильных оборотней-волкодлаков.

Кроме того, Велес считался богом удачи и путешественников. Иногда его поэтически называли Господином Дорог или Водчим всех Путей. Славяне представляли Велеса могучим и длиннобородым мужчиной, одетым в длиннополый дорожный плащ и держащем в руках магический посох, который обычно выглядел как простая древесная ветвь. Также люди не забывали о первородном обличии Велеса – наполовину медвежьем, наполовину человеческом. Говорили, что бог-оборотень более остальных обликов жалует именно медвежий, поэтому славяне долгое время считали отпечаток медвежьей лапы личной печатью Велеса и его сакральным символом. Числом Велеса считалась шестерка, а его символ – шестиконечная звезда или «Велесов щит». Также в роли символа Велеса может выступать руна Ветер.

Богато украшенные храмы Велесу стояли по всей Руси. Некоторые племена даже почитали его как верховного бога. Другие ставили его наравне с другими богами, но всегда помнили, что это бог далеко не всегда был верен заветам своих отцов и братьев. Вероятно, именно поэтому если на капище уже стоял кумир Перуна, то кумир Велеса никогда не ставили рядом с ним, дабы не гневить дружинного бога.

В настоящий момент среди различных языческих и родноверческих направлений достаточно популярным текстом является Велесова книга, которая стала известна широкой общественности в 1950-ые годы минувшего века благодаря исследователю и писателю Юрию Миролюбову. Велесова книга фактически представляет собой 35 березовых дощечек, испещренных символами, которые ученые-языковеды (в частности, А. Кур и С. Лесной) называют славянской докириллической письменностью. Любопытно, что оригинальный текст действительно не похож ни на кириллицу, ни на глаголицу, но и черты славянской рунницы представлены в нем опосредованно.

Откуда появилось собственно название Велесова книга сказать трудно. Очевидно, в самом тексте табличек они называются именно «книгой» и, видимо, какое-то отношение к их появлению имеет бог Велес. Такое предположение высказывают некоторые современные исследователи, в частности С. Свиридов.

Считается, что Велесова книга была найдена в имении неких князей Куракиных (под Орлом) в 1919 году полковником Белой армии Изенбеком, в связи с чем книгу иногда называют «Таблички Изенбека». По словам Миролюбова Велесова книга включает в себя историю славян за полтора тысячелетия, начиная с 650 года до н.э., являясь, таким образом, беспрецедентным источником информации о культуре наших предков. Однако сложность вопроса заключается в том, что кроме Миролюбова табличек никто не видел. Изенбек после окончания революции эмигрировал в Европу и в 1943 году скончался в Брюсселе. Табличек с тех пор никто не видел. Сохранилось лишь несколько фотографий, который Миролюбов успел сделать при жизни полковника. В настоящий момент в ученом мире ведутся нескончаемые споры по поводу подлинности этих фотографий, а следовательно и табличек.

Источник: http://radogost.ru/

| Рубрики: | календарь |

Понравилось: 1 пользователю

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |