-Метки

-Рубрики

- (0)

- 100 шедевров (111)

- Александр Смольянинов (15)

- Анимашки (15)

- Архитектура (410)

- Великие женщины (340)

- Великі українці (19)

- Вернисаж одной картины (193)

- САЛЬВАДОР ДАЛИ (1)

- САНДРО БОТИЧЕЛЛИ (2)

- видео (162)

- ВОПРОС-ОТВЕТ (4)

- ГЕОГРАФИЯ ПЛАНЕТЫ (1)

- День прошёл (15)

- Детям о музыке (126)

- Бетховен (13)

- ДЛЯ УРОКОВ (232)

- ДРЕВНИЙ МИР (80)

- Духовность (55)

- Иконы (18)

- ЕДИМ ВКУСНО (5)

- Женские секреты (33)

- ЖЗЛ (486)

- живопись (928)

- АВСТРАЛИЯ (1)

- АВСТРИЯ (8)

- ВЕНГРИЯ (2)

- ГЕРМАНИЯ (1)

- Голландская живопись (12)

- ДМИТРИЙ ПОЛЕНОВ (2)

- Из дневника Парашутова (6)

- КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ (22)

- РОССИЯ (7)

- УКРАИНА (2)

- замки мира (150)

- Австрия (1)

- Замки Англии (4)

- ЗАМКИ МИРА ШВЕЙЦАРИЯ (4)

- ЗАМКИ ФРАНЦИИ (10)

- ШОТЛАНДИЯ (2)

- замки Украины (13)

- Записи М. Пешковой (88)

- Звучащие картины (20)

- здоровье (128)

- ЗЕМЛЯ. ХРОНИКА ЖИЗНИ (93)

- Золотая галерея русской живописи (37)

- история (306)

- Календарь памятных дат (51)

- Картина дня (13)

- КАРТИНА МАСЛОМ (1)

- Композиторы (94)

- ВИВАЛЬДИ (3)

- ШУБЕРТ (1)

- ЭДВАРД ГРИГ (4)

- кулинария (16)

- Легенды и мифы (46)

- литература (67)

- МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ХУДОЖНИКИ (5)

- мистические истории (44)

- Мифология (19)

- молитвы (49)

- МОЯ КНИГА (5)

- ШОПЕН (3)

- Моя Украина (45)

- МУЗЕИ МИРА (67)

- ЛУВР (1)

- музыка (393)

- ПЕРГОЛЕЗИ (1)

- Музыкальные инструменты (17)

- мысли (91)

- Огород, сад (1)

- парки мира (27)

- Планета Земля. (74)

- плейкасты (28)

- ПЛЕЙКАСТЫ (27)

- ПОКИНУТЫЕ МЕСТА (1)

- ПОКИНУТЫЕ МЕСТА (0)

- Презентации (3)

- притчи (29)

- путешествуем по миру (190)

- Рамочки (20)

- рассказы о музыке и музыкантах (58)

- БАЛЕТ (1)

- Скульптура (62)

- СОЗВЕЗДИЕ ИСКУССТВ (3)

- МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ (2)

- Средневековье (61)

- стихи (397)

- СТИХИ ИРИНЫ САМАРИНОЙ - ЛАБИРИНТ (6)

- Стихи Надежды Старостиной (1)

- страны мира (46)

- Австралия (1)

- ГЕРМАНИЯ (1)

- ИНДИЯ (1)

- ИСПАНИЯ (6)

- ИТАЛИЯ (3)

- КИТАЙ (1)

- НИДЕРЛАНДЫ (1)

- ФРАНЦИЯ (1)

- СТРАНЫ МИРА (13)

- НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ (2)

- НОРВЕГИЯ (4)

- ШВЕЙЦАРИЯ (2)

- Третий возраст (16)

- уроки из Интернета (51)

- Уроки мистецтва (5)

- Уроки мистецтва (4)

- Утренние росы (12)

- фото (116)

- Фото дня (32)

- художники (210)

- австралийские художники (1)

- АЙВАЗОВСКИЙ (2)

- Антон Рафаэль Менгс (1)

- ВРУБЕЛЬ (1)

- ЖЕНЩИНЫ ХУДОЖНИЦЫ (2)

- Карло Дольчи (2)

- Художник Peder Mork Monsted (Дания) (5)

- ХУДОЖНИКИ ФРАНЦИИ (0)

- цветочное царство (37)

- Цитата дня (30)

- Это интересно! (256)

-Музыка

- оттепель

- Слушали: 10242 Комментарии: 1

-Новости

-Видео

- Не тратьте жизнь...

- Смотрели: 2 (0)

- Василий Дмитриевич Поленов. Христос и гр

- Смотрели: 3 (4)

- HANS ZATZKA - 1859 - 1945 - PART 2 - AUS

- Смотрели: 5 (0)

- Живопись Jill Kirstein

- Смотрели: 10 (0)

- Художник Александр Воля. Зимний пейзаж.

- Смотрели: 11 (1)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Сообщества

-Статистика

Медовый август... |

Медовый август провожает лето...

А в проводах всегда немного грусти...

И паутинка - осени примета -

Уж зацепилась за газонный кустик.

Полынной горечью напоены закаты...

И ветер резче, небеса всё ниже...

Уходит это лето без возврата,

Но цвет его в твоих глазах я вижу.

В них сохранились солнечные блики,

Воды лазурной яркие искринки

И бархат сочной спелой ежевики,

В горах растущей вдоль крутой тропинки.

Платком цветастым промелькнуло лето,

Костром бордовых мальв взметнулось в небо,

А мысли далеко витают где-то,

Зовут в прекрасный край, где быль и небыль,

Как в сказке, перепутались, сложились

В волшебный шар, в калейдоскоп картинок,

Которые на фото проявились.

В них лето без осенних паутинок...

© Copyright: Ольга Квесисская

Метки: стихи музыка фото |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Уснуло время, снова ночь... |

Архип Куинджи. Дарьяльское ущелье.

Уснуло время,

Снова ночь,

Дорога в вечность...

Превозмочь

Необходимо бремя.

И лишь про небо

Мечтают души слепо

В ночной тиши

Услышь симфонию души.

Открой портал

Взгляни на мир зеркал,

Где свет и мрак

Объединились сумрак.

Застыла грань

У мира разорвалась ткань,

Уснуло жизни время

И замерли часы мгновенья.

© Copyright: Люба Картавцева, 2009

Свидетельство о публикации №109092207983

Серия сообщений "День прошёл":День прошёлЧасть 1 - День прошёл. 6 февраля 2014

Часть 2 - День прошёл 11 февраля

...

Часть 10 - Прощеное воскресенье.

Часть 11 - вНочьСольноСонное..

Часть 12 - Уснуло время, снова ночь...

Часть 13 - Медовый Спас

Часть 14 - Уходит солнце на покой...Колыбельная..

Часть 15 - ПИСЬМО ПОДРУГЕ,КОТОРОЕ СТОИТ ПРОЧИТАТЬ КАЖДОМУ!

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Ловцы образов |

В начале ХХ века мирные буддисты убивали путешественников, которые осмеливались проникнуть в Лхасу. Однако двум русским исследователям удалось привезти из столицы Тибета полноценные фоторепортажи

Вид на город и крепость Гьян-Цзе (фото Г. Цыбикова)

Вид на город и крепость Гьян-Цзе (фото Г. Цыбикова)

В марте 1901 года в Лхасе встретились два уроженца Российской империи с одинаковой секретной миссией — Гомбожаб Цыбиков и Овше Норзунов. Столица Тибета, резиденция далай-ламы, его правителя и духовного лидера буддистов, была в те времена неприступной не только из-за высоких гор. Еще в первой половине XIX века тибетские власти, оберегая святыни от чужаков, под страхом смертной казни запретили въезд иноверцам, особенно европейцам. На подступах к Лхасе заворачивали научно-исследовательские экспедиции, постоянно искали шпионов, пытавшихся проникнуть в город тайком, и их пособников. Английскому агенту, индийцу Сарату Чандре Дасу, удалось посетить столицу и выбраться из Тибета живым до того, как об этом узнали местные власти, но за помощь ему в 1887 году был казнен Сенгчен- лама, третье лицо в государстве. Сановника публично избили палками, зашили в шкуру яка и утопили в реке. Казнили и его слуг, а ближайшую родню бросили в тюрьму пожизненно.

Субурган Бар-чоден (в переводе «промежуточный портик»), главные городские ворота Лхасы (фото Г. Цыбикова)

Вид на холм Чжагбори и Манба-дацан — монастырь, где ламы обучались тибетской медицине (фото Г. Цыбикова)

Тибетские женщины (фото Г. Цыбикова)

Между тем у Норзунова, этнолога под видом помощника вельможи, был такой же, как у Цыбикова, фотоаппарат, тоже предоставленный ИРГО. Находиться с камерой в Тибете было тем более опасно, что, по словам Норзунова, местные жители считали вредоносным западным колдовством улавливание «образов людей в маленький черный ящик». Когда в свое время Агван Доржиев привез ко двору далай-ламы фотоаппарат, разра зился скандал, и вельможу заставили публично уничтожить нечестивую вещь

зился скандал, и вельможу заставили публично уничтожить нечестивую вещь

Обо — маркер поклонения духам местности, который тибетцы складывали из камней (фото О. Норзунова)

Потала, вид с юга на главный вход во дворец (фото О. Норзунова)

Цыбиков рассказывал о реке Кичу, на которой стоит Лхаса: «В литературе носит чаще название Чжи-Чу... — «счастливая река», но в разговоре чаще называют ее Уй-Чу — «срединная, центральная река» (фото О. Норзунова)

Фото: Архив Русского географического общества (х7)

Метки: путешествия |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Дворец Куриса - восточная жемчужина под Одессой |

Более 200 лет тому назад начал свое развитие город Одесса. Его месторасположение и окрестности в то время имели военное стратегическое направление. На этих территориях происходили русско-турецкие баталии. А тем, кто отличился в завоевании турецкого Хаджибея русские императоры дарили земли и дворянские статусы. Одним из удостоившихся этой чести стал Иван Курис.

Грек по происхождению, проживавший в Нежине за преданную службу и управление секретной частью суворовского полка получил целое поместье, которое назвал Покровским (сегодня это село Петровка) в честь первого православного храма на турецкой земле. В 20-х годах 19 столетия он начал строить дом. Только дом этот не был похожим ни на одно из одесских зданий. По архитектурному и проектному выполнению он напоминал небольшой восточный дворец.

Все дело в том, что И. Курис был настолько впечатлен красотой и величием турецких крепостей и мечетей, что подобное решил создать и для себя. Пышная арка у входа и минаретные башни были обязательными в проекте здания.

Дворец Куриса стал выделятся среди остальных как красивейшее восточной здание, несмотря на некоторую отдаленность от самого города. Но еще большую величественность здание приобрело благодаря внуку И. Куриса.

Будучи почитаемым человеком, предводителем дворянства в Херсонской губернии и искусствоведом, он достроил дворец до трех этажей, а также дополнил постройкой с богатой террасой и зеркальной лестницей. Кроме того, появились новые башни и балконы и минареты

Рядом разбили потрясающий парк, выполненный в британском стиле. Дворец окружали оранжереи тропических южных растений, плодовый сад стал известны обилием фруктовых деревьев. Появилось и озеро, однако просуществовало недолго. Его окружали мраморные статуи, а в самом водоеме плавали белые лебеди. Кроме того, недалеко от поместья было высажено урочище Петровское.

Не менее известной стала уникальная коллекция раритетных вещей, среди которых были работы известных Альбрехта Дюрера, Карла Брюллова, Ван Дейка и других художников. Заметим, что именно в это время был самый лучший период для расцвета в селе Покровское. Тогда в деревне появились школа, больница, почта и даже постоялые дворы.

Однако величественный дворец постигла судьба большинства других. С началом революционных событий потомки Куриса оставили родовое поместье наспех и выехали за границу, предварительно припрятав раритетные коллекции и богатства.

Во время революции здание было разграблено и приспособлено под сельскохозяйственную школу и функционировало. А во время второй мировой войны оккупанты все - таки основательно разрушили дом, полностью вырубили английский парк и сад.

В 1990 году дворец планировали отреставрировать, однако во время дождя ударила молния и большая часть замка была уничтожена пожаром.

Несмотря на то, что озера уже нет, а большая часть здания разрушена, восточный дворец Куриса выглядит также величественно.

http://lyonl.com.ua/odessa/dvorets_kurisa__vostochnaya_zhemchuzhina_pod_odessoy

Серия сообщений "Моя Украина":Моя УкраинаЧасть 1 - Оперный театр, Львов: интересные факты о достопримечательности (фото)

Часть 2 - Достопримечательности Украины

...

Часть 11 - Национальный музей народной архитектуры и быта Украины .Пирогово

Часть 12 - Ні кохання, ні дружби не зазнала Ольга Франко.

Часть 13 - Дворец Куриса - восточная жемчужина под Одессой

Часть 14 - Мій Луцьк. Маленька мандрівка.

Часть 15 - Повертайтеся живими ..

...

Часть 43 - Українська легенда "Як виникли Карпати"

Часть 44 - Непереможні або лист скіфів царю Дарію .

Часть 45 - Нащадок Анни Ярославни — Король Карл VII Валуа ..

Метки: Украина. архитектура |

Понравилось: 1 пользователю

Христос в пустыне - Иван Николаевич Крамской |

Описание картины:

Христос в пустыне - Иван Николаевич Крамской. 1872. Холст, масло. 180х210

Из всех искушения Иисуса дьяволом, чаще всего художники обращались к первому искушению — с камнями. Именно этот эпизод казался наиболее приемлемым для изобразительного искусства. Его воплотил русский художник Иван Николаевич Крамскойв картине «Христос в пустыне». Вот как автор описывал картину:

На утре, усталый, измученный, исстрадавшийся, сидит один между камнями, печальными, холодными камнями; руки судорожно и крепко-крепко сжаты, пальцы впились, ноги поранены, и голова опущена. Крепко задумался, давно молчит, так давно, что губы как будто запеклись, глаза не замечают предметов, и только время от времени брови шевелятся, повинуясь законам мускульного движения. Ничего он не чувствует, что холодно немножко, не чувствует, что у него все члены уже как будто окоченели от продолжительного и неподвижного сидения. Нигде и ничего не шевельнётся, только у горизонта чёрные облака плывут от востока, да несколько волосков по воздуху стоят горизонтально от ветерка. И он всё думает, всё думает. Страшно станет. Сколько раз плакал я перед этой фигурой! Ну что ж после этого? Разве можно это написать?.. Я могу сказать, что писал его слезами и кровью.

Да, это свидетельство И. Н. Крамского не оставляет ни малейшего сомнения в том, что именно хотел передать художник. Главное — это мучительный выбор Христом дальнейшего жизненного пути. В бескрайней пустыне нет проторённых дорог. Свой путь придётся выбирать самому.

Думы Христа глубоки, тревожны, преисполнены страдания. Но это страдание не о своём горе. Его мысли о людях, души которых необходимо спасти для будущего. И он готов смиренно нести это бремя.

Иисус сидит на камне, и ждет восход солнца. Линия горизонта делит холст на две части: холодную каменную пустыню - с одной стороны, и небо - мир света и надежды, символ будущего преображения - с другой. Ровно в середине холста, на границе этих двух миров, изображены сомкнутые кисти рук Христа, которые вместе с его лицом представляют зрительный и смысловой центры картины. Здесь сконцентрирована зона наибольшего «напряжения» в момент приятия Спасителем уготованной ему судьбы.

Философское начало в картине выходит на первый план благодаря композиционному решению: очевидно сходство позы Христа на полотне Крамского (1837-1887) с позой Ф. М. Достоевского - «властителя дум» на известном портрете В. Г. Перова. Вечные, общечеловеческие проблемы, противостояние добра и зла были центральными темами в творчестве художника и писателя.

Произведение «Христос в пустыне» произвело на публику неизгладимое впечатление. Академия художеств даже хотела присудить Крамскому звание академика, но верный своим принципам не иметь ничего общего с официальным искусством художник отказался.

Картина была также представлена на Второй выставке Товарищества передвижных художественных выставок, одним из основателей которого являлся Крамской. Полотно многие хотели приобрести, но досталась оно в конечном итоге П. Третьякову за шесть тысяч рублей(коллекционер даже не торговался с художником и сразу купил его за названную им сумму). Третьяков не раз говорил, что «Христос в пустыне» - одна из его самых любимых картин.

http://Материал с сайта http://worldofschool.ru

Метки: живопись |

В.Г. Перов " Тройка " |

Самая узнаваема, трагичная, эмоциональная и овеянная легендами работа великого художника вот уже более полутора веков захватывает публику, заставляя ее сопереживать и сочувствовать героям работы.

Картина «Тройка» - это одно из самых значительных произведений художника В.Г. Перова. На ней изображены дети бедняков, везущие бочку воды по обледенелой дороге. Со времени ее написания прошло много лет. И у современников картины, и у сегодняшних зрителей работа мастера вызывает слезы на глазах и высокое чувство сострадания к людям.

Автор картины «Тройка» с помощью художественных средств попытался воссоздать атмосферу мрачной обреченности, царившей в мире нищих и обездоленных. В настоящее время данное произведение искусства находится в Третьяковской галерее в Москве. Несколько слов об авторе полотна Картина «Тройка» - это, пожалуй, одно из самых эмоциональных и известных произведений художника Василия Григорьевича Перова. Он родился в городе Тобольске. Когда его родители переехали в Нижегородскую губернию, будущий великий мастер поступил на обучение в Арзамасское уездное училище. Там же он с перерывами учился в художественной школе, закончить которою Василию так и не удалось. Зато позже будущий художник получил образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. За свою жизнь мастер написал множество замечательных картин. Среди них такие работы, как «Приезд станового», «Мальчик-мастеровой», «Плач Ярославны» и многие другие.-

По пустынно и зловеще мрачной улице, заметаемой ледяной метелью, трое детей везут огромный чан с водой, покрытый рогожей. Вода, выплескиваясь из чана, мгновенно замерзает, превращаясь в сосульки. Так автор обозначает зимнюю стужу, что делает работу еще драматичней.

Три детские фигуры, разные, но одинаково изможденные запряжены в повозку подобно тройке лошадей. Прямо к зрителю обращено лицо единственной в упряжке девочки. Распахнувшийся тулупчик открывает старую, застиранную юбку. Глаза полузакрыты, на лице напряжение и невыразимая мука. Волосу ее треплет холодный ветер, а тяжелые и не по возрасту большие ботинки еще больше подчеркивают хрупкость девчоночьей фигурки.

Крайний слева мальчик, судя по всему самый младший из троицы. Тяжелый труд, кажется, практически полностью лишил его сил. Рука безвольно висит, напряжение читается во всем теле, а тонкая бледная детская шея и взгляд, полный отчаяния и безысходности, довершает трагическую картину.

Как известно, мастер долгое время не мог найти себе модель для центральной фигуры "тройки". Это самый старший из детей, изображенных на картине. По сюжету работы именно центральная фигура несет на себе главную часть драматургии работы. Как старший в упряжке, мальчик пытается играть роль лидера. Он, превозмогая боль и холод, не показывает своей усталости. Весь устремленный вперед, он самим своим видом дает силы ослабевшим товарищам.

Недетские глаза троицы страдальцев, их одежда с чужого плеча, непосильный труд - мастер призывает зрителя ужаснуться положением детей, призывает к милосердию.

Особое внимание стоит обратить на окружающий пейзаж. Пустынная улица, монастырская стена (это легко определить по части ворот с образом над ними), две человеческие фигуры - кутающийся в шубу от холода мужчина, подталкивающий сзади бочку с водой человек. Автор не показывает нам лиц взрослых людей. Они словно и не присутствуют в картине, становятся только частью пейзажа.

Совсем невесел пес, бегущий рядом. Оскалившись на холод, тьму и сумерки, он сопровождает своих хозяев, перенося все лишения и трудности вместе с ними.

Автор выбирает самые мрачные и невыразительные краски для своей работы, свет выхватывает из морозной дымки лишь лица трех главных героев.

Серое, мрачное небо оживляют несколько летящих птиц, также страдающих от морозов.

Серый, грязный снег под ногами, разбросанный хворост, обледеневшие сани. Все перечисленное усиливает впечатление от картины, наполняя ее атмосферой безысходности, страдания и обреченности.

Работа стала мощным и громким обличением, протестом против использования детского труда, безжалостного отношения к детям.

http://Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/133780/kartina-troyka-v-g-perova-istoriya-sozdaniya-i-opisanie

Метки: живопись |

Понравилось: 1 пользователю

Кутузов в гареме |

Малоизвестные константинопольские «подвиги» знаменитого полководца…

Двадцать шестого сентября 1793 года в Константинополь (так в России продолжали называть Стамбул) вступило русское посольство. Возглавлял его тучный человек с повязкой на глазу – известный османам по турецким войнам генерал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Как писал будущий министр внутренних дел граф В.П. Кочубей, Кутузов, без сомнения, умный и храбрый генерал, однако «никогда его не видели использованным в делах политических»…

Но императрица Екатерина II не совершала кадровых ошибок. Об уме и такте Кутузова знали многие, а о его успехах в деле военной разведки – только посвящённые. Во время русско-турецких войн Михаил Илларионович руководил перемещением «разведывательных партий» и казачьих разъездов, анализировал сведения, поступившие от них, местных жителей и пленных. Полученная информация, передаваемая голубями, оказалась чрезвычайно полезна при возобновлении боевых действий и способствовала успеху русской армии под Измаилом.

В конце первой турецкой войны Михаил Илларионович был ранен, потерял глаз, и Екатерина велела отправить его за казённый счёт для лечения за границу, а по возвращении послала на помощь Суворову, который вёл переговоры с крымскими татарами, дабы утвердить присоединение полуострова к России. Александр Васильевич, не желавший заниматься скучной дипломатией, предоставил Кутузову карт-бланш на ведение политических дел.

Для того чтобы лично, без помощи переводчика вести беседы с местными жителями и читать документы, написанные арабской вязью, Кутузов изучает турецкий язык, щедро платя своему учителю – чиновнику последнего крымского хана. Учёба совмещается со знакомством с местными реалиями и постижением тонкостей закрытой для европейцев восточной жизни.

Суворов был в восторге от своего ученика: «Ой умён, ой хитёр, его никто не обманет». Дипломатические успехи Кутузова в Крыму оценил и сам всемогущий «вице-король» Юга России Григорий Потёмкин. Возможно, именно мнение Светлейшего оказалось решающим при выборе посла в столицу османов, так как во многом благодаря Потёмкину родился на свет так называемый «Греческий проект», по которому предстояло изгнать турок с Босфора и восстановить греческую империю.

Бескрайних просторов Российской империи Светлейшему было явно маловато. Планы поражали грандиозностью, но иногда фантазия Григория Александровича приобретала оригинальный оттенок. Крым, например, он планировал заселить каторжниками из Англии, и только вмешательство Воронцова не позволило Екатерине дать добро на осуществление этого занимательного проекта.

Планировал Потёмкин также создать отдельный «Израилевый конный его высочества герцога Брауншвейского полк», полностью сформированный из евреев, около полутора миллионов которых пополнили население Российской империи после раздела Польши. Этот полк Потёмкин предполагал сделать основой еврейского войска в Палестине, освобождённой от турецкого владычества после скорого, как предполагал он, падения Османской империи. В отличие от Потёмкина Кутузов обладал разумной осторожностью и умением ставить чёткие, строго ориентированные цели.

Тихо ехал…

Англия, Франция и другие государства, имевшие интересы на Босфоре, не желали усиления в этом районе России, которая военными победами сумела проложить дорогу к Стамбулу через Чёрное море. Времена, когда турки заставляли дрожать всю Европу, миновали, а вот возрастающая мощь России её пугала. Австрийский император Иосиф II выразил своё отношение к ситуации так: «Для Вены во всяком случае безопаснее иметь соседей в чалмах, нежели в шляпах».

Так что задачи, поставленные перед дипломатической миссией в Константинополе, были нелегки. Необходимо было предупредить заключение союза между Францией и Турцией, устранив опасность проникновения французского флота в Чёрное море. Нужно было собрать информацию о внутреннем положении Турции, о её славянских и греческих подданных, способствовать развитию торговли, разменять пленных, а главное – обеспечить сохранение мира с турками.

Правительственные предписания содержали лишь общие установки, и их претворение в жизнь Кутузов мог осуществлять по своему усмотрению. Подобно Суворову, Екатерина предоставила Михаилу Илларионовичу широкую инициативу, и тот проявил её уже перед отъездом, завязав личные контакты и войдя в деловую переписку со многими русскими дипломатическими представителями за границей. К формированию штата должностных лиц своей миссии (68 человек) Кутузов подошёл очень тщательно, лично отобрав офицеров из сослуживцев, а солдат – из «своих» полков.

Всего в состав посольства вошло 650 человек. Его многочисленность объяснялась желанием императрицы поразить великолепием свиты и лишний раз подчеркнуть могущество России, а также возможностью затеряться всё тем же неприметным, но смышлёным молодым людям, которые впоследствии будут работать в Военно-топографическом бюро, выполнявшем среди прочего и функции военной разведки.

В дороге Кутузов не спешил, мотивируя медлительность поездки старыми ранами, а в действительности собирая информацию о возможных боевых противниках. По пути в Константинополь он сумел получить сведения о состоянии турецких крепостей, их вооружении, наличии стратегических запасов, снял планы местностей, оценил места возможных стоянок войск и настроения местного населения.

Почти одновременно с Кутузовым из Константинополя в Петербург было отправлено посольство, возглавляемое родственником султана Селима III – Мустафой Расых-эфенди, красавцем, храбрым воином и вполне светским молодым человеком. Турецкий посол в отличие от Кутузова мчался в Петербург со всей возможной скоростью, но внезапно остановился в Туле, где проявил интерес к оружейным мастерским и технологии производства оружия.

По дороге к Москве также выяснилось, что Расых-эфенди неплохо подготовлен к своей миссии, знает русскую историю и проявляет особый интерес к Смутному времени и, в частности, к скорости и путям передвижения вражеских войск на Москву. Не оставлял без внимания турецкий посол и современные дороги, особенно водные пути, по которым можно попасть в Петербург.

В пути он прекрасно проводил время, не скучали и члены посольства, среди которых каким-то образом оказался знакомый Кутузову по Крыму человек, владеющий русским языком. Так или иначе, но информация о пристрастиях и слабостях султанского посла была собрана обширная и к его приезду уже была в Петербурге.

Когда медлительный Кутузов наконец подъехал к пригородам Константинополя, его встретил А.С.Хвостов, которому он поручил согласовать церемониал встречи с султанскими властями. А так как в глазах турок каждый знак внимания, оказываемый властями послу, свидетельствовал о его положении в дипломатическом корпусе страны, пришлось обговаривать все мелочи. Но результат того стоил. Встреча прошла с торжественностью необычайной, и объяснялось это не только дипломатической учтивостью.

Турецкие власти хотели убедить посольство в дружеских чувствах к России. Отношение к Кутуз-паше, которого османы уважали как отважного воина, было проявлено сразу и выразительно. Если прежнему послу князю Н.В.Репнину, выделялось на содержание 400 пиастров, то Кутузов получил 600 пиастров и дорогие подарки от верховного визиря – табакерку с алмазами, кофейную чашку, украшенную алмазами и драгоценными камнями, а также «девять кусков богатых парчей», которые, как заметил отец пяти дочерей Кутузов, выбраны «с таким ещё вниманием, что каждого цвета стало на женское еропейское платье».

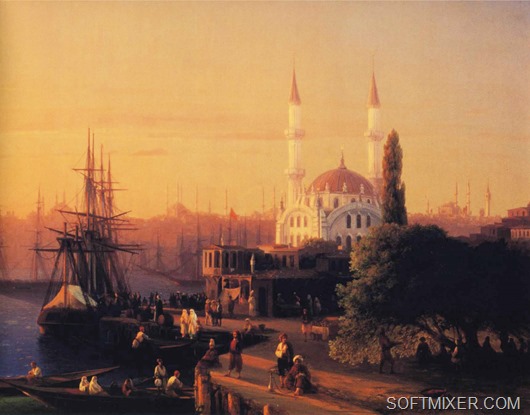

Великолепные подарки сделал и сам султан. Место жительства послу России отвели в Перу – районе нового города Константинополя на северном берегу бухты Золотой Рог. Из дома открывался прекрасный вид на Босфор, Олимп, Сераль и прочие чудеса, которые, как писал жене Кутузов, «увидя, не рассмеёшься, а заплачешь от чувства и нежности».

Страх и отчаяние в Османской империи

Кутузов трезво оценивал положение Османской империи, которая в то время находилась в глубоком упадке. Коррупция разъедала её, как проказа, а государственная политика находилась под контролем двух грозных сил – гарема и янычар, которые к тому времени из лучшего пехотного войска в Европе превратились в бич Османской империи. Дисциплина в их корпусе упала, так как воинственные султаны превратились в изнеженных и недееспособных правителей.

Это объяснялось порядком наследования в Османской империи, где трон передавался старшему члену семьи или тому представителю династии, за которым стояла самая влиятельная группировка. Жестокое правило во избежание династических распрей умерщвлять всю мужскую половину родни было отменено в семнадцатом веке. Теперь вместо гибели принцев крови ожидало пожизненное заключение в покоях гарема, именуемых кафесе – «клетка», где они проводили долгие годы, а иногда всю жизнь в обществе евнухов и стерилизованных наложниц.

В гареме шла смертельная борьба между матерями принцев за жизнь и власть своих сыновей. При победе той или иной группировки к сыновьям проигравшей отправлялся палач с шёлковой верёвкой.

Жизнь в заключении, постоянный страх и бездеятельность превращали принцев в слабоумных, и когда после смерти правящего султана наследник изымался из «клетки» и возводился на трон, то чаще всего он был неспособен к эффективному правлению и увязал в сладостном мире гарема, а за него правила мать или жена.

Но некоторым султаншам всё же удавалось повлиять на воспитание сына, сохранить ему разум, волю и даже дать образование. Так произошло и с умным Селимом III,

с которым должен был встретиться Кутузов. Российский посол тщательно готовился к встрече, требуя, чтобы было соблюдено достоинство его державы, и когда 1 ноября наконец состоялся приём у Селима III, тот, как писал Кутузов, «на аудиенции делал мне учтивости, каких ни один посол не видал».

Но установить добрые отношения удалось не со всеми приближёнными султана. При обсуждении острого вопроса о проходе русских кораблей через проливы резко восстал вице-адмирал Шеремет-бей, а на совете у султана было сказано, что «Порта согласится лучше на всё что угодно, но не на разрешение ввести русскую эскадру в Архипелаг». Это, по словам противников Кутузова, было равносильно разрешению впустить русских в свой гарем. Когда конфиденты Михаила Илларионовича донесли ему об этой фразе, он усмехнулся: что ж, гарем так гарем, чего не сделаешь ради службы!

Шеремет-бей, оценивший способности и решительность Кутузова, тем временем установил за ним слежку, причём сделал это столь непрофессионально, что его наблюдатели, замаскированные под нищих дервишей, были сразу обнаружены. Кутузов действовал успешней. Благодаря его усилиям был нейтрализован французский шпион Анжели, состоявший ранее в чине полковника на русской службе и высланный из России за шпионаж.

Пресекал посол и шпионскую деятельность самой Турции против России. В начале 1794 года он сообщил вице-адмиралу Н.С. Мордвинову, что Порта намерена отправить в Херсон лазутчика, некоего портного грека для разведки численности строящихся кораблей, количестве войск около Херсона и в Крыму и о начальниках сухопутных войск и флота.

Поединок в Серале

Успехи русского посла при дворе султана вызывали зависть дипломатического корпуса, аккредитованного в Константинополе. Но то, на что решился русский генерал-дипломат, когда зашли в тупик переговоры о торговых тарифах и размерах пошлины за проход проливов, вызвало шок. Кутузов вошёл в сад гарема султана.

Гарем окружала плотная завеса тайны. На Западе широкая публика узнала о нём только в начале восемнадцатого века, когда Антуан Галлан опубликовал книгу «Тысяча и одна ночь», и была очарована. В глазах европейцев гарем был неким сказочно прекрасным местом, где в дивных залах и садах изнемогали в ожидании внимания султана сотни прекрасных женщин. Имелись, однако, и сведения об ужасающих вещах, происходящих в этом Эдеме.

В 1595 году султан Мехмед III по наущению своей матери повелел утопить в Мраморном море девятнадцать своих братьев, включая младенцев, и семерых беременных наложниц. Сумасшедший султан Ибрагим I в XVII веке во время одного из своих кутежей, решив полностью поменять свой гарем, приказал схватить триста его обитательниц, завязать в мешки и утопить в Босфоре. Одну из несчастных спасли французские моряки, от которых и стала известна эта история.

Кутузов, безусловно, был осведомлён обо всём этом. Знал он и о том, что приходилось русским дипломатам немалое время провести в Семибашенном замке (политической тюрьме) Константинополя. Но генерал-дипломат был отважен. Известно, что в бою он первым бросался в атаку и последним прекращал преследование врага.

Что же представлял собой в восемнадцатом столетии «Дом радости», в который проник русский генерал, и с кем из «роз султана» ему удалось встретиться? Гарем в то время был небольшим самостоятельным мирком, который управлялся твёрдой женской рукой. Главным здесь, без сомнения, был султан, и за место рядом с ним шла неустанная, иногда смертельная борьба. Высшую ступень сложной иерархической лестницы гарема занимала валиде – мать султана.

Сложилось так, что женщинами, сыгравшими определённую роль в истории османов, становились в основном уроженки христианских стран. До завоевания Константинополя в 1453 году это были дочери балканских и византийских правителей, которые приглашали советников-христиан и в итоге определили жизнь османских монархов. Затем необходимость заключать брачные союзы отпала, и девушек-христианок стали просто похищать или угонять.

Самой яркой звездой, воссиявшей на небосводе гарема, была Анастасия Гавриловна Лисовская, больше известная под именем Роксолана, дочь православного священника, угнанная в «татарский полон» из родного Рогатина. Она стала любимой и единственной (!) женой Сулеймана Великолепного и, сама того не ведая, – орудием мести за всех угнанных в турецкий полон славянок.

Именно с сына Роксоланы, печально известного как Селим-пьяница, начался упадок Османской империи. Традиция пополнения гарема похищенными или угнанными девочками-христианками сохранялась. Две из них и стали собеседницами Кутузова. Первая – дочь священника, которую абреки выследили и похитили в Гюрджистане (Грузии), чтобы дать её в жены султану Мустафе III (1757–1773). Она-то и стала матерью Селима III, то есть султан-валиде. В Серале юная грузинка получила имя Михри-шах (Луноликая шахиня).

Девочка была не только необычайно хороша собой, но и умна. Правда, у Михри-шах имелся «недостаток»: она обладала присущим жительницам Гюрджистана независимым нравом. Это качество в гареме жестоко каралось, и соперницы Луноликой ожидали её скорого падения. Но она не только выжила, но и сумела стать любимой женой султана, который настолько уважал (или побаивался?) свою прекрасную грузинку, что, увлекаясь другими женщинами, предпочитал встречаться с ними «на стороне», а если решался принять их в гареме, то только соблюдая строгую секретность.

Михри-шах сумела получить великолепное образование, владела несколькими языками (в том числе русским) и оказывала влияние на политику империи.

Её положение пошатнулось только единожды – после поражения Турции в войне с Россией, к которой она призывала. Мудрая валиде осознала свои ошибки, Кутузова встретила доброжелательно, а затем всячески содействовала сближению двух стран.

Вместе с Михри-шах были ещё две прелестные женщины. У одной из них светлые волосы сверкали, словно покрытые капельками росы (Кутузов беседовал, не поднимая взор, но как истинный кавалер всё же сумел рассмотреть красавиц и потом понял, что за росу принял бриллианты). Судьба этой воистину блистательной дамы доказывала, что в истории могут быть самые невероятные совпадения.

Нахши-диль (Прекраснейшая), урождённая Эме де Ривери, француженка из знатного дворянского рода, была подругой юности и любимой кузиной будущей императрицы Франции Жозефины де Богарне. Она была похищена алжирскими пиратами и отправлена в гарем султана Абдул-Хамида I, где, преодолев множество препятствий, стала его любимой женой, а после смерти мужа – другом и советником Селима III.

Во многом благодаря Нахши-диль этот султан стал страстным поклонником Франции.

Третьей собеседницей русского посла была дочь Михри-шах – Хадиджа-ханум, прекрасно образованная женщина, сторонница прозападных реформ Селима III.

Кутузов говорил долго и сумел очаровать своих собеседниц. Богатые подарки, выбранные с учётом вкуса, возраста и внешности каждой из женщин, тоже оказались весьма кстати.

Так или иначе, но три влиятельные дамы были с русским послом приветливы, внимательно выслушали его, сделали выводы в пользу русской торговли, и все вопросы были улажены без обычной для турецкой администрации медлительности.

Весть о визите русского посла в гарем султана потрясла османскую столицу.

Константинополь замер в ожидании, в кофейнях шло бурное обсуждение возможных кар для виновных, и зеваки надеялись, что смогут увидеть украшенные головами осуждённых Камни Назиданий у ворот султанского дворца. Но начальник охраны гарема, получивший щедрую мзду от Кутузова, оказался чрезвычайно находчив. Он сообщил, что русский посол – главный евнух царицы Екатерины!

Селим III сделал вид, что поверил, и никто наказан не был. Напротив, султан вручил Кутузову для передачи «чариче Катерине» великолепный набор для верховой езды, украшенный драгоценными камнями.

Деятельность генерала М.И. Голенищева-Кутузова на посту чрезвычайного и полномочного посла России в Оттоманской империи закончилась в марте 1794 года и была высоко оценена императрицей Екатериной II. Сам же он отзывался о своей службе просто: «Дипломатическая кариера сколь ни плутовата, но, ей богу, не так мудрёна, как военная, ежели её делать как надобно...»

Ольга ДМИТРИЕВА

http://www.softmixer.com/2013/06/blog-post_14.html

|

Молитва Матроне |

Серия сообщений "молитвы":

Часть 1 - Молитвы

Часть 2 - молитва

...

Часть 32 - ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛИТВА МАТЕРИ ЗА СЫНА

Часть 33 - Молитвы, изменяющие судьбу

Часть 34 - Молитва Матроне

Часть 35 - Молитва пожилого человека

Часть 36 - Созидающая молитва Роду |

...

Часть 47 - "Пантелей-целитель". С.В. Рахманинов

Часть 48 - ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ -- КОРОТКИЕ МОЛИТВЫ ОТ ОБИДЫ , ЗЛОСТИ , НЕНАВИСТИ

Часть 49 - Спасибо ангел мой хранитель

|

Метки: молитвы |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

10 лучших продуктов-антидепрессантов |

1. Рыба

Жирная рыба (сельдь, сардины, скумбрия, лосось, треска, семга) весьма богата омега-3 жирными кислотами, вследствие которых рыба и стала средством от дурного настроения. Только в рыбе слабого посола образуются полиненасыщенные жирные кислоты больше всего. Однако аминокислота триптофан (собственно, из которой и образуется серотонин - "гормон счастья") остается в рыбе любого приготовления. Именно поэтому рыбные блюда, непременно, должны быть на вашем столе.

2. Яркие овощи и фрукты

Овощи, имеющие яркий окрас: свекла, баклажаны, морковь, сладкий перец, хурма, мандарины, апельсины и прочие разноцветные овощи тоже обладают способностью к поднятию настроения. Давно известно, что яркие насыщенные цвета способны прогонять тоску и заряжать положительным настроем.

Однако дело не только в этом. Фрукты и овощи насыщенных цветов имеют в своем составе вещества биофлавоноиды, улучшающие кровообращение мозга. В результате их употребления мозг получает больше кислорода, вы начинаете чувствовать себя заметно лучше, и от этого, естественно, поднимается и ваше настроение.

Метки: здоровье |

Понравилось: 1 пользователю

108 путей к болезни |

Метки: советы |

Понравилось: 1 пользователю

Мы получим то, что заслужили... ( стихи) |

Мы получим, что заслужили…

И не надо на жизнь пенять…

Если с бедными не дружили,

то и нас избегает знать.

Незнакомца обидел словом —

жди, что резко ответит брат.

Осудил за грехи другого

и тебе будет мир не рад.

Пожалеешь рубля в кармане —

в магазине забудешь два.

Фразу «занят» бросаешь маме —

дети те же найдут слова.

Мы живём на одной планете,

дышим воздухом мы одним.

Нам придётся за всё ответить…

Если мы не добры к другим…

Автор Наиля Ландырева

Метки: стихи |

Понравилось: 1 пользователю

День в истории . 31 июля 2015 |

День в истории: 31 июля

1498 — Третья экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба открыла остров Тринидад.

1656 — Русская экспедиция отправилась к берегам озера Байкал.

1928 — Впервые на заставке киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» появился рычащий лев. Это был первый звуковой фильм студии «Белые тени южных морей». Забавно, что львиный рык был самым длинным звуком в фильме, так как в нём произнесли лишь одно слово — «Привет!».

1954 — Итальянские альпинисты Лино Лачеделли и Ахилле Компаньони первыми в мире поднялись на вершину К2 (8611 м), вторую по высоте в мире после Джомолунгмы.

|

|

Нико Пиросмани |

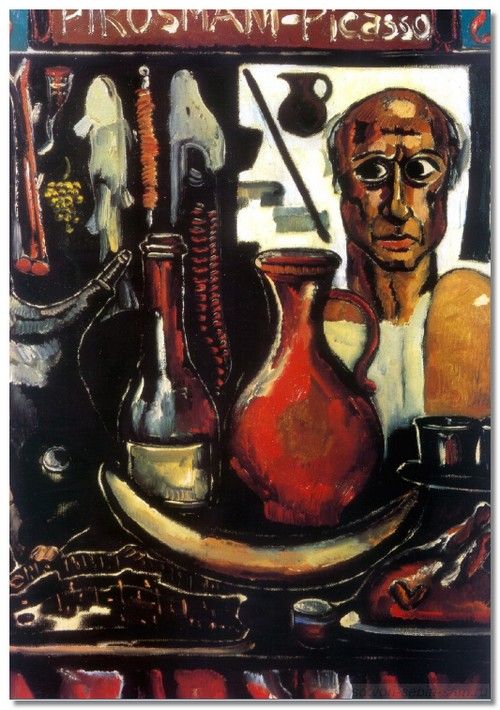

Нико Пиросмани (Пиросманашвили) - гениальный художник-самородок, которого сравнивают с Джотто и . Он нигде и никогда не учился, но его примитивизм был настоящим, искренним, идущим от внутреннего ощущения жизни и сердца.

Если пришел к примитивизму в некотором роде искусственно и случайно, и оттого это его увлечение длилось недолго, то для Нико Пиросмани примитивизм был его жизнью, его сутью, его характером, а не одним только художественным стилем или увлечением.

Нико Пиросмани писал, как дышал и дышал, как писал, не задумываясь, в каком стиле он пишет и как оценят критики его картины, и о своей гениальности он тоже не догадывался.

Рисовать он начал сравнительно поздно – примерно с тридцати трех лет, когда, испробовав все варианты жить нормальной жизнью, понял - у него это не получится: как все он жить не только не умеет, но и не хочет.

Так было всегда: и в детстве, и в юности, и в зрелые годы, не говоря уже о последних двадцати годах, когда он окончательно порвал пуповину, связывавшую его с нормальной жизнью, и стал бродячим художником, которого в народе называли просто маляром. И если в детстве о нем говорили, что он какой-то странный и не в себе, то потом его стали называть «побитым градом» или с «мозгами набекрень».

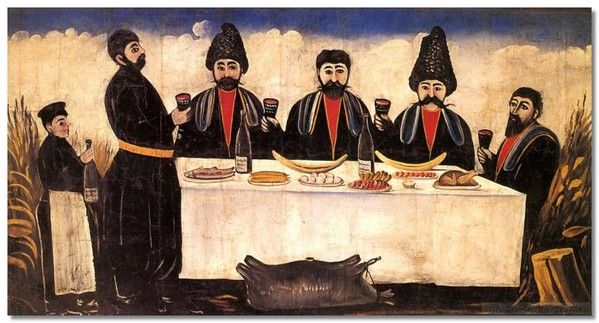

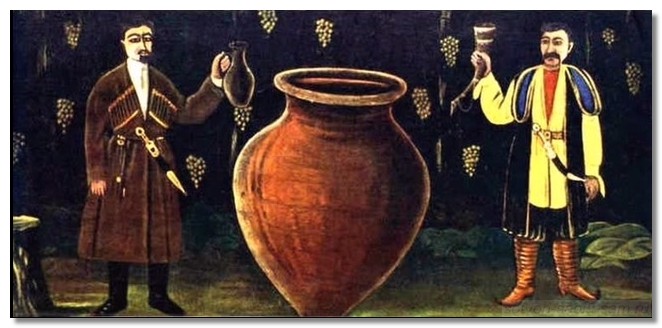

Словом Нико Пиросмани был чудак, но не блудный сын и не юродивый, как, наверное, некоторым видится. Одевался он по-европейски – в пиджак, брюки и мягкую шляпу, но никогда - в национальную грузинскую одежду. По этим признакам его можно угадать в одних из тех персонажей, что сидят в его «Кутежах».

Когда говорят и пишут, что жизнь художника была трагической и нищенской – это так, но это был его собственный выбор. Работать как все - от восьми до девяти шесть дней в неделю, у него не получилось: он заболевал; для торговца-лавочника он был слишком добр, хотя его торговля быстро пошла в гору и, если бы он продолжал, то через несколько лет стал бы вполне успешным бизнесменом. Но зарабатывать деньги ему неинтересно и скучно.

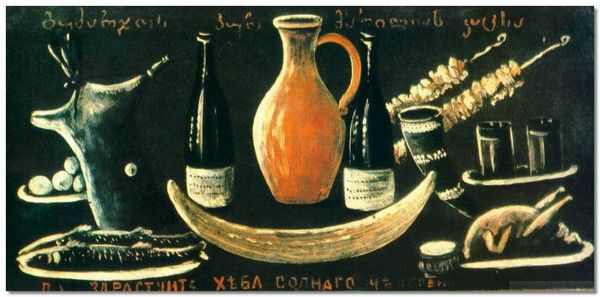

Все попытки обзавестись семьей оказались неудачными и рисовать за деньги он тоже не хотел, хотя мог. Он рисовал за еду, выпивку и ночлег, когда окончательно решил стать бродячим художником. Свобода оказалась самым дорогим его приобретением, от которой он уже никогда не отказывался.

Когда в 1912 году неожиданно для себя Нико Пиросмани был открыт русскими художниками-авангардистами, приехавшими в Тифлис отдохнуть, пригласившими его приехать в Москву, то он отказался. Это для него было естественным решением, хотя его картины с легкой руки Тифлисских гостей отправились в Москву для участия в выставке «Мишень», где выставлялись уже известные Шагал, Татлин, , Гончарова и другие.

Но все эти выставки, светские рауты, популярность, престиж и успех, общества художников и нормальная жизнь так были далеки от него и так для него не значимы, что представить Нико Пиросмани в кругу художников или «Бубнового валета» просто немыслимо.

Гениальный Нико Пиросмани был не от мира сего, его можно сравнить только разве что с еще одним таким же ненормальным, бродягой и гением, жившим в одно с ним время, - поэтом, безостановочно писавшим свои гениальные стихи, складывавшим их в наволочки и постоянно их терявшим.

Нико Пиросмани писал так же много картин, как – стихов. Старый Тифлис в начале двадцатого века был одной большой выставкой его работ, разбросанных по домам, пивным, винным погребам, магазинчикам и мелким лавочкам. В городе тогда действовало более двухсот винных погребов, около ста пятидесяти трактиров, около двухсот духанов и множество «садов», в которых можно было найти не только еду и выпивку, но и женщин.

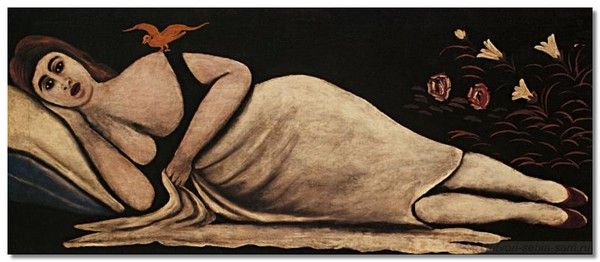

Орточальская красавица. Левая часть диптиха

Свои картины он раздаривал друзьям, хозяевам духанов, кормившим и поившим его, детям, родным, знакомым. Всем, кто был рядом, и кто желал, и даже не желал, иметь его картины. За двадцать с небольшим лет он написал почти две тысячи картин, из которых до нас дошло всего около трехсот. И во многом благодаря двум братьям Зданевичам, приехавшим тогда в Тифлис и начавшим собирать его картины, приобретая их, порой, на последние деньги.

Один из братьев, Илья, после революции уехал в и был активным организатором выставки Нико Пирасманашвили в Париже в 1969 году. Второй, Кирилл, остался в России, передал почти всю собранную им коллекцию Пиросмани в пользу государства, что не спасло его от ареста и ссылки по 58 статье на семь лет только потому, что однажды кто-то увидел, что он пьет виски.

Настоящая жизнь Нико Пиросмани проходила в иных мирах, ничего общего с реальной жизнью не имеющих. Внешняя жизнь была лишь фоном, с которым надо было считаться, которая давала пищу для поддержания тела и его фантазий, выплескивавшихся яркими, сочными красками на черную клеенку или что попадется, если не было на нее денег, - на стену, картон, жесть, стекло, дерево или железо. Часто ночами он вскакивал и начинал кричать:

«Помогите, помогите! Мой святой Георгий, мой ангел-хранитель стоит надо мной с кнутом и кричит: не бойся! Мне явился архангел, у него в руке кнут - вот он здесь стоит!" Потом он падал на колени и целовал пол, а успокоившись, объяснял: "Я верю в своего святого Георгия. Когда я ложусь спать, он появляется с кнутом у моего изголовья и говорит: не бойся! А наутро моя кисть сама рисует».

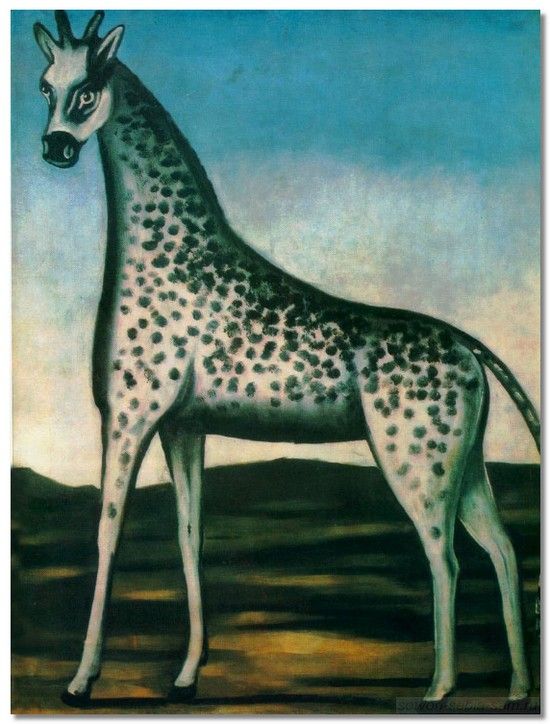

Жираф

А рисовал Нико Пиросмани всегда одно и тоже: он писал Вечность. Жизнь, в которой отсутствует время, где всегда солнце и нет теней, где рядом с людьми живут звери с человеческими глазами, добрыми и чуть грустными, так похожими на глаза художника. Звери были духовными автопортретами художника, ими и через них он исповедовался, они были друзьями его сердца и через них он передавал свое отношение к жизни:

«...Все в жизни имеет две стороны: добро и зло. Вот белая корова - это символ нежности, спокойствия, любви, она дает молоко, мясо, шкуру. Белый цвет - это цвет любви... Черный бык - он дерется, орет - это война. Орел огромный, беспощадный, он терзает маленького зайчика. Орел - это царский орел, а зайчик... это мы с вами».

Самыми любимыми и близкими ему по духу были лани, косули, олени и барашки, беззащитные, ласковые и нежные, такие же, как он сам. Эти звери олицетворяли позитивное начало. Зверей, воплощающих зло, у художника почти нет, разве что «Черный кабан», шакал, лиса и волк, но все это единичные изображения, не типичные для Нико Пиросмани. Нет у него и ни одного изображения тигра.

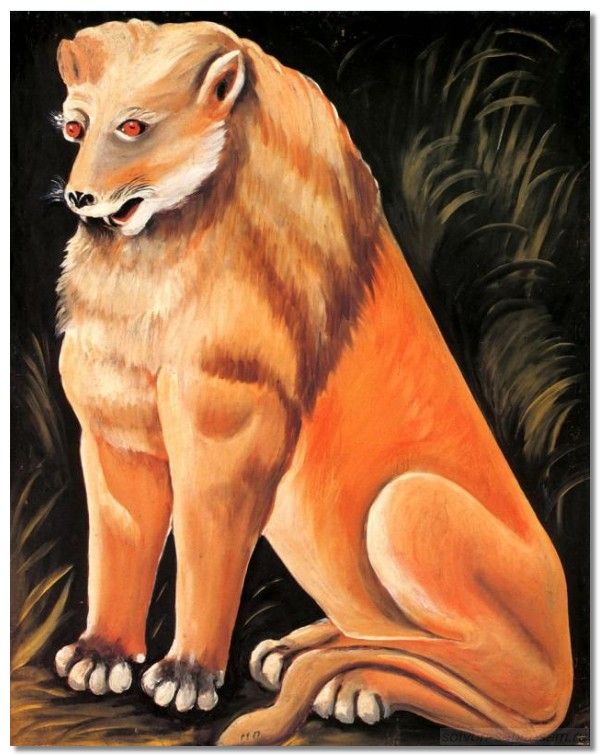

Сидящий желтый лев

Зато есть царь зверей – лев, любимый персонаж грузинских сказок, притч и сказок, символ мужества, благородства и гордости: «Черный лев» - задумчивый и созерцательный, «Сидящий желтый лев» - мудрый философ, «Лев и Солнце» - лев-воитель. Художник отдавал предпочтение диким животным, свободным, таким же, каким был сам.

В его зверинце почти нет лошадей, кошек и собак, а если и есть, то только как деталь, но не как самостоятельный герой, такой как лев, олень или жираф. «Жираф» - вообще картина-шедевр, в которой замечательны не только глаза, но и весь облик зверя, хотя где Нико Пиросмани мог видеть жирафа?

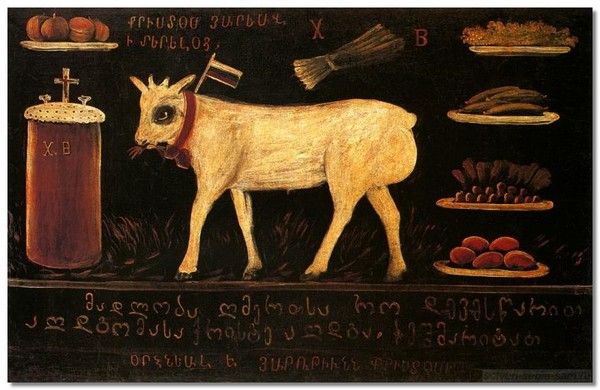

Любимым героем художника является пасхальный барашек, жертвенное животное, которое в было принято закалывать. С ним художник во многом чувствовал свое родство. Но не звери были главными героями Нико Пиросмани, а люди.

Пасхальный агнец

(Окончание следует)

Тина Гай

Метки: живопись |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям

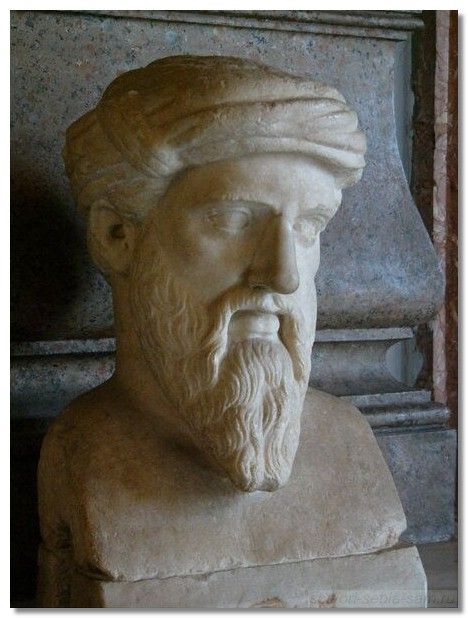

Пифагор: легенды и притчи. |

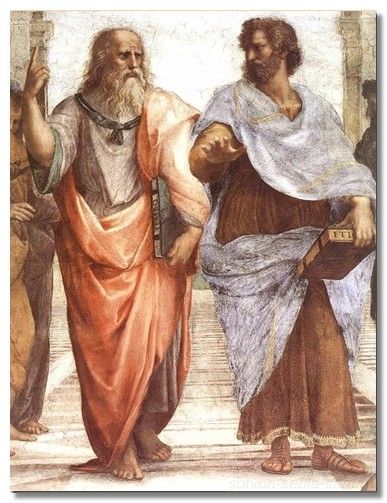

Пифагор неотделим от легенд о нем, поскольку первые источники и свидетельства о его жизни появились лишь спустя двести лет после его смерти. И многое в его жизни так и остается не прояснённой загадкой.

Был ли он действительно в Египте или не был, у кого научился восточной мудрости - то ли у египетских жрецов, то ли у магов Вавилона, то ли у финикийцев?

Известно, что геометрией занимались египтяне, финикийцы – подсчетами и числами, а халдеи – наблюдением звезд и неба. Поэтому большинство согласны с тем, что математике и астрологии он учился у восточных мудрецов. А как он туда попал? Существуют разные версии.

Порфирий в своем описании жизни философа утверждает, что Пифагор обратился к Поликрату с просьбой написать своему другу египетскому царю Амасису рекомендательное письмо к жрецам, чтобы они допустили греческого пришельца к своим знаниям.

Но жрецы никак не решались: и отказать царю страшно, и согласиться – боязно. И тогда они решили устроить Пифагору испытания, противные обычаям Греции. Но он так легко справлялся с заданиями, что они только удивлялись пришельцу. А потом открыли свои тайны, допустили к богослужениям, к своим знаниям и жертвоприношениям. Отсюда родилась современная притча о философе:

Пифагор в Египте

Когда Пифагор пришел в Египет, чтобы приобщиться сокровенной мудрости египетских жрецов, ему пришлось предварительно выдержать экзамен по геометрии, астрономии и астрологии. Он легко преодолел все трудности известных в то время наук. Испытания завершились двумя философскими вопросами.

Первый: «Кто наибольший враг человека: зверь, злоумышленник, стихия или болезнь?»

Пифагор ответил: «Ни хищный зверь, ни коварный злоумышленник, ни бурная стихия, ни изнурительная болезнь не способны причинить такой вред человеку, какой он может причинить и часто причиняет себе сам. Поэтому я отвечаю: наибольший враг человека — сам человек».Тогда Пифагору предложили второй вопрос: «Кто наилучший друг человека?» Пифагор ответил: «Наибольший друг человека — зверь, злоумышленник, стихия и болезнь, потому что в борьбе с ними человек — от рождения самое беспомощное существо на свете — обретает разум и силу и становится в период зрелости самым могущественным обитателем земли».

Египетские жрецы были восхищены проницательностью греческого мудреца и раскрыли перед ним врата Истины.

Голова Пифагора Самосского. Прибл. 570 до н. э., Сидон или Самос - прим. 490 до н. э., Метапонт (Италия)Порфирий утверждает, что потом Пифагор побывал у арабов, в Финикии, где жил с царем, а в Вавилоне – жил с магами. И здесь же познакомился с Заратуштрой, от которого принял очищение, узнал, от чего теперь он должен воздерживаться и в чем состоят законы природы. Так Пифагор научился восточной мудрости, стал посвященный и просветленным. И об этом - вторая притча о философе:

Пифагор в Вавилоне

Когда Пифагор пришел в Вавилон, то встретился там с халдейскими мудрецами-магами. "Кто ты, пришелец?" — спросил его верховный маг. — "Я - Пифагор, уроженец греческого острова Самоса. Путешествую в поисках истинной мудрости. Посетил Египет, Индию и пришел в Вавилон.

Я постиг, мудрость Греции — Гармония и Красота; мудрость Египта — Тайна и Число; мудрость Индии — Время и Душа; мудрость Вавилона — Звезды и Судьбы. Я слышал: вы учите, что судьбы людей зависят от положения звезд?"

"Это поверхностное и потому - превратное представление о нашем миропонимании. Если передать суть нашего учения несколькими словами, мы учим, что все сущее образует единое Кольцо, и самое далекое связано с самым близким: мельчайшая песчинка на дне моря и неведомый мир в пучине космоса;

одинокий человек на земле и зодиакальное содружество звезд на небе; любовь, согревающая сердце, и холодный хаос на другом конце Вселенной. В кольцо всего сущего равно входят камни, растения, животные, люди, боги, планеты, звезды, чувства и мысли. Приемлешь ли ты истину Кольца всего сущего, пришелец?"

"Приемлю. Но Кольцо всего сущего находится на указующем персте Числа".

Шартрский собор, статуя Пифагора

Но потом Пифагор вернулся в Грецию и о нем начинают рассказывать чудесные истории и легенды. Например, что он научился распознавать природу каждого человека по лицу и никого к себе не подпускал, пока не уяснял, что это за человек. Философу приписывают и другую историю: о том, как он научил атлета Евримену побеждать на Олимпийских играх.

По его совету атлет стал ежедневно есть определенную порцию мяса и набираться сил, в то время, как другие атлеты, по обычаю, питались только смоквами и сыром. Однако, потом Пифагор посоветовал ему бороться, но не побеждать, т.к. человек не должен своими победами вызывать зависть у других.

Когда к власти в Самосе пришел тиран Поликрат, Пифагор решил переехать из Греции в Италию, где его приняли с радостью, поскольку он был статен, образован и многоопытен. Здесь и появилось первое сообщество его учеников.

Ученики клялись тетрактидой – числом «четыре», которое считалось священным, потому что было последним в прогрессии от единицы до четырех, в сумме дававшей число десять. Четверка составляет первый квадрат и лежит в основе деления года и возраста человека на четыре времени. Пифагора ученики почитали за Бога, а к своим утверждениям прибавляли молитву в его честь:

Будь свидетелем Тот, кто людям принес тетрактиду,

Сей для бессмертной души исток вековечной природы.В Италии Пифагор научил народ свободе, умирял раздоры, учил воздержанию, совершал чудеса, покоряя животных и природу. Рассказывают, что он мог свободно перемещаться в одно мгновение на огромные расстояния, предсказывал землетрясения и другие события и совершал много дивного и чудесного, о чем рассказывают истории и легенды о его жизни. Читая эти истории, я не могу отделаться от мысли о сравнении Пифагора с Иисусом Христом. И почему так?

(Окончание следует)

Тина Гай

Метки: ЖЗЛ |

Понравилось: 2 пользователям

Роман в письмах |

Роман в письмах длиною в 17 лет

Почему нам интересны любовные истории великих людей?

С одной стороны, они подтверждают тот факт, что все люди одинаковы и ничто человеческое им не чуждо. С другой - их примеры могут служить своеобразным камертоном, с помощью которого проверяется чистота звука. Ведь гении не просто люди, они знают о мире что-то такое, что неизвестно обычному человеку. И то, как они себя ведут в любви, помогает нам откорректировать собственные поступки и взгляды.

Сегодня я расскажу о любви великого французского писателя Оноре де Бальзака и польской аристократки Эвелины Ганской.

Мечты о богатстве

Бальзак принадлежал к небогатому роду, корни его - из семьи крестьянина по прозвищу Бальса, обитавшего на юге Франции. Отец писателя, старший сын в многодетной крестьянской семье, всю жизнь пытался выбраться из бедности и мечтал разбогатеть. Научившись писать у сельского кюре, он стал секретарем в канцелярии короля Луи XVI и придумал, как возвыситься. Недолго думая, переделал свое прозвище Бальса (высокая скала) на более благозвучное – Бальзак. Добавил дворянское «де». Так возникла аристократическая фамилия Оноре де Бальзака, которая к дворянам не имела никакого отношения.

Любовь к деньгам и жажда разбогатеть всю жизнь сопровождали не только героев многочисленных романов Бальзака, но и его самого. И не раз играли с ним в довольно опасные игры.

А началось все с того, что родители, занятые накоплением богатств и доказательством своего высокого дворянского происхождения, отдали мальчика в приют, а потом в закрытый Вандомский колледж с суровыми условиями надзора и телесными наказаниями. Оноре чувствовал себя одиноким и отвергнутым. Единственным спасением для него были книги. Он читал много и бессистемно. Но именно тут у него впервые появилась мысль о том, что можно зарабатывать с помощью литературы.

Об этом он и заявил родственникам, которые ждали, что после посещения лекций на юридическом факультете в Сорбонне Оноре откроет нотариальную контору и будет зарабатывать как юрист. Два года дал отец неразумному сыну, заявившему, что он станет писателем, чтобы тот доказал свою состоятельность и написал бы хоть что-то.

Оноре забрался на чердак и с головой погрузился в творчество. Писал сутками. Исписывал несколько гусиных перьев за день. Измарал огромное количество бумаги. Такой работоспособности можно было только позавидовать. Позднее он назовет эти свои литературные опыты «сущим литературным свинством» и будет стыдиться их. Но тогда он пламенно верил в свой успех и ждал быстрого обогащения.

Когда на семейном совете, куда для вынесения вердикта были приглашены известные в семейном кругу литераторы, он прочитал свою трагедию «Кромвель», написанную ужасными виршами, иллюзии рассыпались. «Литература – это не для тебя», - таким был безжалостный приговор родных.

Но Оноре де Бальзак сдаваться не собирался. Тем более на создание шедевров было потрачено столько сил. Он решает продолжить писать и попутно заняться издательской деятельностью. Берет в долг огромную сумму (45 тысяч франков, взятые им в долг, он выплачивал до самой своей смерти) и начинает издавать свои собственные и чужие романы. Мало смысля в коммерции, вскоре прогорает как издатель. Берет новые кредиты и попадает в полную зависимость от тех, кто уже начал замечать в его романах зерна настоящего бальзаковского реализма. Сам того не заметив, в результате упорного труда, он отточил перо, понял, как надо писать, и постепенно стал знаменитым.

Славу Бальзаку принес роман «Шагреневая кожа» и произведения, позднее вошедшие в грандиозную эпическую эпопею под названием «Человеческая комедия». Бальзак замахнулся на поистине величественный проект. Он планировал создать более 120 романов (написал 96). Такой объем требовал титанических усилий.

Каждую ночь, надев свой длинный черный балахон, он садился за стол и погружался в мир вымышленных героев. И так из года в год создавал он свой эпический шедевр, рисовавший современную ему буржуазную Францию.

Особенно ему удавались женские образы. Бальзаковские женщины, которым на самом деле было 30-35 лет, стали примером несравненной писательской проницательности и понимания природы противоположного пола. Бальзаку нравились женщины постарше.

Первая его возлюбленная, Лора де Берни, была почти на двадцать лет старше юного Бальзака. «Она была мне матерью, подругой, семьей, спутницей и советчицей, - писал Бальзак. - Она сделала меня писателем, она утешила меня в юности, она пробудила во мне вкус, она плакала и смеялась со мной, как сестра, она всегда приходила ко мне благодетельной дремой, которая утешает боль... Без нее я бы попросту умер... Никто не может сравниться с последней любовью женщины, которая дарит мужчине счастье первой любви».

Несмотря на тяжелый писательский труд, стоивший порой потоков кофе и огромной усталости, как признавался сам писатель, он был светским человеком, никогда не отказывавшимся от общества прекрасных женщин и веселого времяпрепровождения. «Женщина – это хорошо накрытый стол, который по-разному выглядит до еды и после нее». Иногда, получив гонорар за свой очередной роман, он сорил деньгами и предавался наслаждениям, считая, что имеет на это полное право. Париж гудел, обсуждая сплетни о самом знаменитом женском угоднике Франции.

Благодаря его обаянию и романам, которые постепенно сделали его знаменитым, Бальзак не чувствовал недостатка в поклонницах. Иногда они просто засыпали его письмами и открытками.

Вот с такого письма и начался знаменитый любовный роман, длившийся 17 лет и поставивший точку в любовных похождениях писателя и, как оказалось, в его жизни.

Чужестранка

Однажды в ворохе корреспонденций он обнаружил странное письмо. На нем не было адреса, а подписано оно было в высшей степени таинственно: «Чужестранка». Представляете? Загадочно и романтично. Прочитав письмо, касавшееся последнего романа Бальзака, он угадал в авторе женщину незаурядную, образованную и тонкую. «Ваша душа прожила века, милостивый государь, — писала незнакомка, — а между тем меня уверили, что Вы еще молоды, и мне захотелось познакомиться с Вами… Когда я читала Ваши произведения, сердце мое трепетало; Вы показываете истинное достоинство женщины, любовь для женщины — дар небес, божественная эманация; меня восхищает в Вас восхитительная тонкость души, она-то и позволила Вам угадать душу женщины».

Ему так хотелось ответить ей в таком же тоне, но он не знал, куда писать. И с волнением ждал очередного послания. И оно пришло. В этот раз таинственная незнакомка предложила ему переписываться, и, если он согласен, ответ нужно было дать через газету «Котидьен». Так Бальзак узнал, что его тайная поклонница пишет из России: «Несколько ваших слов, напечатанных в "Котидьен" (единственной французской газете, которая в те времена выходила в России), вселят в меня уверенность, что вы получили мое письмо и что я могу и впредь безбоязненно вам писать. Подпишите: "О.Б."

Только после того, как он дал объявление в газете, Эвелина Ганская открыла ему свое имя. И они стали активно обмениваться корреспонденциями. Эвелина, кажется, тоже была тонким психологом. Она сумела так заинтриговать Бальзака, что единственной его мечтой стала встреча с этой прекрасной женщиной, обнаружившей такое понимание его творчества и мыслей. Он настаивал на встрече и верил в счастливое любовное соединение, хотя Ганская и призналась ему, что замужем.

Первая встреча состоялась в Швейцарии. Невшатель — родной город гувернантки ее дочери, куда Эвелина уговорила мужа съездить на отдых, и стал местом их первой романтической встречи.

Одно дело выдумывать образ, когда влюбленных разделяют тысячи километров, другое – увидеть человека живьем совсем рядом. Эвелина не разочаровала Оноре. И хотя ей было в то время 32 года (она соврала, что 27), выглядела польская землевладелица прекрасно.

А вот Бальзак, тучный и не отличавшийся особой привлекательностью, сначала неприятно поразил Эвелину. Она надеялась, что он намного моложе, стройнее и красивее. Совсем как при виртуальном знакомстве, когда придуманные образы не совпадают с реальностью. Но заговорить с ним пришлось, и вот тут произошло превращение. Непривлекательный внешне Оноре вдруг преобразился, когда заговорил о своей любви. Поистине, женщина любит ушами.

Невероятно харизматичный, остроумный и тонкий психолог, знающий женскую душу как свои пять пальцев, очаровал Ганскую. И роман начал развиваться с невероятной быстротой. Они тайком встречались, посылали друг другу записки и подарки. Таинственная любовная возня за спиной мужа придавала их отношениям особую остроту и романтизм.

Писатель рассказывал сестре: «Я счастлив, бесконечно счастлив, как в мечтах, без всяких задних мыслей. Увы, окаянный муж все пять дней ни на мгновение не оставлял нас. Он переходил от юбки своей жены к моему жилету. К тому же Невшатель — маленький городок, где женщина, а тем более знатная чужестранка, не может и шагу ступить незаметно. Я чувствовал себя как в горниле. Не выношу, когда на моем пути помехи... Но главное — это то, что нам двадцать семь лет, что мы на удивление хороши собой, что у нас чудесные черные волосы нежная шелковистая кожа, какая бывает у брюнеток, что наша маленькая ручка создана для любви, что в двадцать семь лет у нас еще совсем юное, наивное сердечко, — словом, мы настоящая госпожа де Линьоль, и мы так неосмотрительны, что можем броситься на шею милому другу при посторонних.

Я уж не говорю тебе о колоссальных богатствах. Какое они имеют значение, когда их владелица — подлинный шедевр красоты!»

Бальзак узнал, что Ганская – дочь польского графа Ржевуского, вышла замуж за Венцеслава Ганского, когда ей было 19 лет. Муж был предводителем дворянства на Волыни и владел роскошным особняком в Верховне (возле современного Бердичева).

Нельзя сказать, что Бальзака прельщала только красота и женственность Ганской, ее богатство и знатность тоже сыграли свою роль. Престарелый муж когда-то мог освободить место рядом с потрясающей женщиной, и Бальзак, наконец, стал бы не придуманным, а настоящим дворянином.

Счастья не случилось

Но ждать пришлось не пять и не десять, а целых 16 лет. Все это время возлюбленные встречались, переписывались, совершали совместные побеги куда-нибудь на нейтральную территорию, где можно было насладиться обществом друг друга. Все было так романтично...

А между тем годы титанического труда, плохой сон, литры кофе не укрепляли, увы, его здоровья. Бальзак толстеет, болеет, слабеет. И все больше мечтает о тихом семейном гнездышке под Бердичевом, где в старинном родовом замке, на лоне прекрасной природы он будет жить с любимой женщиной в мире и любви и встретит старость богатым и счастливым.

После смерти мужа Эвелина Ганская не сразу решилась на брак с Бальзаком. Вероятно, любовь ее несколько поостыла. Бальзак очень сдал. Он уже не выглядел ни любовником, ни романтическим героем. Усталость и возраст брали свое.

К тому же Бальзак, который постоянно клялся Эвелине в любви, никогда не хранил ей верность на самом деле. Он оставался самым известным Дон-Жуаном Франции. Сорокашестилетняя Эвелина забеременела, и Бальзак был полон счастливых надежд и даже придумал имя будущему ребенку. Но преждевременные роды разбили его мечты.

Только через 7 лет после смерти мужа Эвелина решилась на брак. Бальзак приехал к Ганской и выглядел таким больным и жалким, что сердце ее дрогнуло. Они обвенчались в бердичевском костеле Святой Варвары.

Однако счастья не случилось. Бальзак, дитя своего алчного века, был слишком увлечен созданной им мечтой о любви и не видел того, что было на самом деле. Вдова с долгами, думавшая, что знаменитый писатель не может быть бедным. И писатель, ожидавший аристократического шарма, не имевший ничего, кроме купленного на последние сбережения дома в Париже.

Они оба оказались разочарованы. Ни у нее, ни у него не было денег.

Во время венчания Бальзак подхватил страшный бронхит. Он был слабым и беспомощным. Эва (так Бальзак называл Эвелину) писала своей дочери:«Бильбоке доехал в таком ужасном состоянии, в каком ты никогда его не видела. Он ничего не видит, не может ходить, то и дело теряет сознание».

Ему нужная была поддержка и тихая нежность любимой женщины, которая, вероятно, не могла ему их дать. После венчания он прожил всего несколько месяцев. Эта потрясающая любовная история закончилась печально. Может быть, потому, что с самого начала была придумана писателем и его возлюбленной.

https://mail.ukr.net/desktop#readmsg/14374566400026465988/f0

Метки: жизненные истории любовь личности |

Стихи |

Горное утро

Мне хочется остаться

Одной строкой подняться

Над суетой мирской…

.

Вдруг — млечность! Ниоткуда!

Пронизан мир насквозь.

Ещё не веришь в чудо,

А чудо началось.

.

Так вот цена бессонниц!

Летит, летит к утру

Призыв небесных звонниц,

Склоняя мир к добру.

.

Тот голос — провозвестник:

Твоя опять пора,

Опять пойдут на песню,

Как на огонь костра.

|

Метки: стихи |

Понравилось: 1 пользователю

Поговорим о здоровье и красоте. |

Попробуйте каждый вечер замачивать ложку-полторы риса, утром съесть вместо завтрака. Конечно, удается это с трудом. Но привыкаешь. Потом 3-4 часа нельзя ничего есть, а потом как обычно. Эффект - разительный! Если так попробуете месяц, килограммов 8 не будет. И не за счет ограничения. Идет очистка организма, что позволяет пище лучше всасываться и перерабатываться.

Метки: здоровье диеты |

Понравилось: 2 пользователям

Советы психолога |

13/07/2015

Воспитай в себе одну очень хорошую черту характера. Никогда не выясняй отношений с людьми, которые тебя разочаровали. Никогда не возвращайся в те места, где тебе было плохо. Никогда не проси у тех, кто отказал однажды. И больше не подпускай близко тех, кто тебя предал. Никогда.

Метки: советы |

Понравилось: 2 пользователям

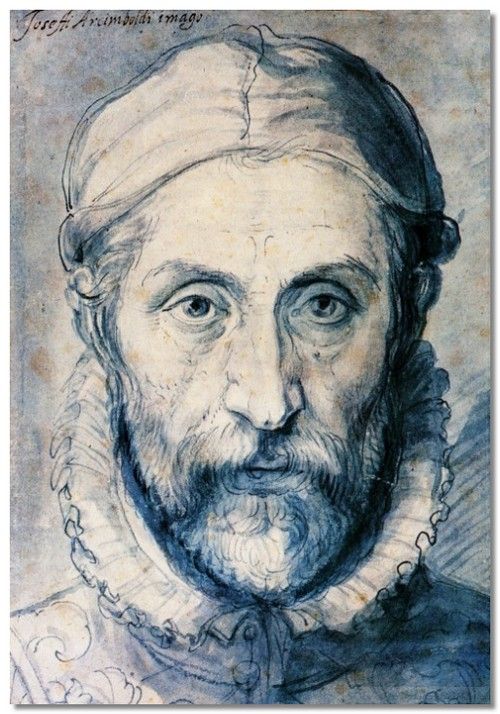

Арчимбольдо: забытый гений. |

После смерти Джузеппе Арчимбольдо был забыт на долгих четыре века, но, воскрешенный усилиями сюрреалистов в начале века двадцатого, он сразу встал рядом с великим , не уступающим ему ни по широте эрудиции, ни по универсальности талантов, ни по гениальности.

Сегодня Арчимбольдо в числе тех немногих художников, что оказали наиболее сильное влияние на европейскую живопись, задав ей новое направление.

Джузеппе начал первым изображать уродливое, тем самым поставив под сомнение утверждение, что предметом искусства является только прекрасное. Потом эту линию продолжат другие художники, а потом и поэты, писатели, музыканты, режиссеры...

Однако чудаковатость его картин современники оценивали как курьезы, шутки, перевертыши, веселящие императорский двор, подобно пышным праздничным церемониям, фейерверкам и водным представлениям в императорском дворце, мастером организовывать которые был Арчимбольдо.

На современном языке его можно было бы назвать арт-директором императорского двора, но в первую очередь он был все-таки художник, каким и вошел в историю европейской живописи. Его необычные картины восхищали не только императора Священной Римской империи, любивших одаривать ими своих друзей и врагов, но удивляли художников, уже не такого далекого века двадцатого.

Сальвадор Дали называл его первым художником, стоявшим у истоков сюрреализма, приходя в восторг от знаменитых серий «Времена года» и «Стихии». В какой момент произошел переворот в стиле художника, никто уже не узнает, поскольку о его жизни известно не так много. Но начинал Джузеппе как вполне традиционный художник, творивший в русле средневекового храмового искусства.

Вместе с отцом он украшал Миланский собор витражами с изображением И ничто не выдавало в нем будущего очень странного художника. От этого периода у Арчимбольдо осталась только любовь к ярким краскам. После витражей был короткий период изготовления эскизов для гобеленов, которые тоже были выполнены во вполне традиционном стиле.

Перелом произошел после приглашения Фердинандом I его, уже известного художника, в императорский дворец в Прагу. К тому времени ему исполнилось уже тридцать пять лет. Началась долгая двадцатипятилетняя служба в качестве придворного императорского художника.

Здесь Арчимбольдо попадает в совершенно иную среду, в которой почитались науки, ученые, маги, астрологи, ценились книги и музеи с лучшими произведениями искусства, создавалась знаменитая кунсткамера с причудливыми животными и всем занимательным, собиравшимся со всех концов света.

"Времена года": "Зима - Весна"

Возможно, именно тогда он познакомился с картинами , Кранаха и , оказавшими на него огромное влияние и изменившими его стиль. Уже через год у Джузеппе Арчимбольдо появилась первые картины, в которых никто бы не узнал художника времен Миланского собора.

Это были картины серии «Времена года»: «Лето» и «Зима». Позднее серия пополнилась картинами «Весна» и «Осень». Картины настолько поразили и понравились императору, что художника просили написать такие же в качестве подарков знаменитым особам. Так появилось несколько картин этой серии, отличающимися друг от друга, но все выполненные в одной художественной концепции и одном стиле.

Серия «Времена года», а потом серии «Стихии», "Профессии", "Перевертыши" и картины, не входящие в серии, необычны тем, что стихии представлены в образе людей, но людей необычных, составленных из элементов, соответствующих представлениям эпохи Возрождения о природе, четырех стихиях, о прекрасном и безобразном. Элементы, из которых художник лепит свои образы времен года и стихий, поражают разнообразием и тонкостью исполнения

Времена года": "Лето" - "Осень"

Ученые пытаются составить полный список морских животных, цветов, фруктов, овощей и птиц, из которых Арчимбольдо создавал свои причудливые образы. Помимо необычности материала, из которых он лепит своих героев, художник встраивает в них знаки императорского отличия, возвеличивающие дом Габсбургов и показывающие его силу и могущество.

Художественная концепция картин Джузеппе уникальна. Она положила основу его успеху на много веков вперед, а документы того времени говорят, с каким энтузиазмом монархи и современники отзывались о творчестве Арчимбольдо. Посмотрим внимательнее его серию «Времена года», которая достаточно типична для стиля художника.

Для понимания общей концепции серии необходимо знать, что в то время отсчет года начинался с зимы, а год делился на две половинки - на два полугодия. Соответственно, два рядом стоящих сезона, составляющих одну половинку года (зима – весна; лето-осень), обращены профилем друг к другу. А вместе они - единое целое.

Два сезона, относящиеся к разным половинкам года, написаны художником повернутыми спиной друг к другу: весна – лето; осень- зима: весна заканчивала зимний период, а осень - летний. Как человек эпохи Возрождения, Арчимбольдо был не только художником, но еще и ученым, инженером, изобретателем, архитектором и сценографом, что ярко проявилось в его причудливых картинах.

Серия "Професии": "Юрист" и "Библиотекарь"

Вода представлена разными видами морских животных, перечислить которые невозможно. Здесь и акула, и скат, и крабы, и осьминоги, и черепахи, и мидии и даже жемчуг, украшающий шею и уши. И рассматривать их - одно удовольствие. Не зря этого художника очень любят дети. Для них его картины - это всегда игра, разгадка ребуса, и наслаждения от угадывания.

Потому что все птицы, звери, морские твари очень реалистичны, начиная от окраски и кончая зубами акулы, хотя размеры некоторых животных не соответствуют реальным. И главное - несмотря на такое многообразие живности, во всех картинах Арчимбольдо нет хаоса, здесь все продумано и царит гармония, подчиненная идее художника.

Известна и популярна одна из самых увлекательных серий Арчимбольдо, которая называются "Перевертыши". С первого взгляда - кажется просто корзина с плодами, но в перевернутом виде – это профиль конкретного персонажа. Кстати, сам художник был очень неплохим садовником и хорошо знал то, что писал.

Сегодня некоторые художники пишут картины, сделанные под Арчимбольдо, но, в отличие от картин классика, они действительно из серии шуток и курьезов, не несущих никакой другой смысловой нагрузки, напоминающие шутливое стихотворение "Из чего только сделаны мальчики?" Но Джузеппе Арчимбольдо был ученым и философом, он пытался по-своему осмыслить мир и представить его так, как он его видел.

Тина Гай

Метки: живопись художники |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Фото дня 02/07/2015 Туман, вид с Кастеллуччо ди Норча, Италия |

https://fotki.yandex.ru/next/calendar/users/sdanilche/album/162222/view/726504

Серия сообщений "Фото дня":Фото дняЧасть 1 - В одной упряжке

Часть 2 - Фото дня

...

Часть 12 - Цветы Хакасии

Часть 13 - Фото дня 16.06.2015.

Часть 14 - Фото дня 02/07/2015 Туман, вид с Кастеллуччо ди Норча, Италия

Часть 15 - Утренняя прогулка на р. Мана, в местечко - Перекоп

Часть 16 - Прекрасные и загадочные ... пейзажи от фотографа Моро

...

Часть 30 - Самое чистое озеро на планете, но не вздумайте погрузиться в его воды!...

Часть 31 - Замечательный новогодний подарок всем нам!

Часть 32 - фото 21.08.20

|

Метки: фотоискусство |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю