-–убрики

- 01 ∆»–Ќќ—“№ (317)

- ‘ќ“ќ√–ј‘»я (48)

- Ѕабочки (1)

- кошки (60)

- ѕрирода! (49)

- подводный мир (4)

- приколы с ..... (20)

- прочии (73)

- птицы (20)

- 006 «начение учение ¬» »ѕ≈ƒ»я (260)

- 001 улинарно (3)

- 02 ћифы и Ћегенды (50)

- -- боги --- (12)

- 03 ????? јјјј ?????? (1566)

- ѕоэзи€ (551)

- —“»’» (260)

- 04 “–јЌ—ѕќ–“ (212)

- 01.......авто экзотика (115)

- 06,,,,,,ѕ–ќ„»≈ (32)

- 02........мото экзотика (24)

- 03........трицикл (8)

- 04 ћашино-техника (17)

- 05 ¬елосипеды (19)

- 05 Ѕиографи€ Ћюдей "" ’ "" (306)

- јктЄры и танцоры (42)

- военные .... (4)

- музыканты и певцы и дирижЄры и т.д. (56)

- наше врем€ (10)

- ѕолитики и юристы (3)

- правители истории (2)

- ѕрочее (10)

- прошлое (24)

- ”чЄные и писатели и философ и теоретик (85)

- художники (16)

- 06 ¬-112 (1986)

- 01 ƒневники (1386)

- ѕќ—¬яўј≈“—я ƒЌё ѕќЅ≈ƒџ! (26)

- ѕро работу (1)

- 03 Ѕез слов! (206)

- 05 ѕосты (75)

- 06 „то, где, как да? (32)

- 07 Ќовости или „епуха или ћысли вслух (26)

- 08 ¬едро с мусором (26)

- 09 „ј—......... (9)

- 10 ѕрочие (69)

- 11 ѕузыри.... (7)

- 12 рушение (5)

- 13 √они »нспектору Ѕабки и ƒвигай ƒальше!! (17)

- 14 ѕро фильмы (67)

- 15 омп - планшет и тд (4)

- 16 «наки и —имволы (2)

- 17 —лухи и сплетни (3)

- 18 ƒн€м посв€щаетс€............ (10)

- 19 «наменательные событи€ (2)

- 07 ƒ≈“» (117)

- дл€ детей (92)

- прочие (13)

- 08 ≈ƒј! как прочитать об том как готовить (465)

- “ќ „“ќ ќ¬ќў» » ‘–” “џ !! (3)

- 09 «¬”„јЌ»≈***** (535)

- јдска€ белочка (3)

- аудио (215)

- видео (299)

- тексты песен (15)

- €дерна€ война (2)

- 10 »— ”——“¬ќ 2 (5949)

- 01 ‘отограф (209)

- 04 яЌЌј_ ќ“ (20)

- 12 алендарики (9)

- -- Viktoria_Krass -- (4)

- 08 јнимаци€ (2)

- ‘јЌ“ј«»я (1)

- 17 ћозаика (1)

- 01 ’удожники (4004)

- 02 ∆ивопись (309)

- 03 ѕрочие (187)

- ---- —јЅ–»Ќј ---- (28)

- 04 ‘отографии (280)

- 04 ‘ентези (58)

- 05 Ќатюрморты (77)

- 06 јкварельки (97)

- 07 ѕам€тник Ч скульптура (54)

- 08 –азно вольные рамки.. (16)

- 09 »ллюстратор (281)

- 10 уклы (138)

- 11 ѕейзажи (27)

- 12 арикатуры (21)

- 13 ‘арфор (61)

- 14 Ѕронза - —еребро (16)

- 15 —текл€нный мир (5)

- 16 –исунок (34)

- 17 –езьба (11)

- 18 √равюры (1)

- ѕросто при€тное !! (58)

- 19 “атуировки (3)

- 20 ‘игурки .. (1)

- 21 —ундучки -- Ћарцы (2)

- 22 Ўкатулки - коробочки (2)

- 23 е® –јЅќ“џ (21)

- 25 ќружие (2)

- 26_ артинки (63)

- 27 ¬итражи (4)

- 28 √рафика (2)

- 11 ћ»—“» ј (5)

- карты (1)

- 12 ћ»’ј»Ћ «јƒќ–Ќќ¬ (7)

- «аписки ћихаила «адорного (5)

- 13 ћќƒј ¬—≈√ƒј ****? (95)

- –” јƒ≈Ћ»≈ (40)

- –азное (9)

- 14 ћ”Ћ№“ „“ќ “ќ (5)

- 15 Ќј–ќƒЌјя ћ≈ƒ»÷»Ќј (10)

- 16 Ў≈ƒ≈¬–џ Ћ»“≈–ј“”–џ (1447)

- 001 ÷итаты из книг и ... (930)

- 006 «аписки успешного человека (112)

- 002 ÷итатные посты (132)

- 003 ѕрочие (127)

- 004 „ерныши (10)

- 005 Ћёƒ» »—“ќ–»» (84)

- 17 ѕќ ћ»–”! (296)

- города (44)

- ћ”«≈» (1)

- * ¬ќƒј * (1)

- јквопарк (1)

- √ќ–џ (1)

- дворцы (9)

- дома (27)

- замки (43)

- «¬≈«ƒџ ћ»–ј (1)

- ќ–јЅЋ» » (1)

- мосты (15)

- отели (16)

- парки (9)

- призраки (1)

- прочие (39)

- руины (2)

- —оборы (2)

- сады (19)

- страны (20)

- усадьбы (3)

- церкви - храмы (37)

- чудеса света (6)

- 18 ѕќЋ≈«Ќјя »Ќ‘ќ–ћј÷»я ƒЋя (161)

- ƒЋя –≈ћќЌ“ќ¬ и —“–ќ»“≈Ћ№—“¬ј (84)

- расота е.. (6)

- ќЅ”¬» (1)

- утварь дл€ дома и ........ (44)

- 20 »—“ќ–»я (3)

- јгата ристи (1)

- 21 –ј«Ќџ≈ Ќ»√» (67)

- Ќиколай «адорнов (1)

- ѕрочие (10)

- 22 ё¬≈Ћ»–“ќ–√ »Ћ» –ј—»¬ќ≈ Ќќ ƒќ—“”ѕЌќ≈! (75)

- безделушки знаменитых людей (6)

- ѕ–ќ„»≈ (26)

- 19 ёћќ– »Ћ» @@@@@ (33)

- ёмор -ёмор в картинках. (5)

- 24 –≈Ћ»√»я ! (87)

- ћолитва (59)

- ѕророчества (2)

- —в€тые мученики (4)

-ѕомощь новичкам

ѕроверено анкет за неделю: 0

«а неделю набрано баллов: 0 (85597 место)

«а все врем€ набрано баллов: 29 (20558 место)

-ћузыка

- ћаксим Ћеонидов - јптекарь, —удь€, Ѕобер и —ова

- —лушали: 40 омментарии: 1

- 05 - ћихаил «адорнов - ∆изнь ¬ јмерике.mp3

- —лушали: 140 омментарии: 0

- 06 - ћихаил «адорнов - «а –убежом[1]....mp3

- —лушали: 29 омментарии: 0

- 03 - ћихаил «адорнов - Ѕуду —казать Ѕез Ѕумажки.mp3

- —лушали: 32 омментарии: 0

- 02 - ћихаил «адорнов - Ѕестолковый —ловарь.mp3

- —лушали: 42 омментарии: 0

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-“рансл€ции

-—татистика

«аписей: 14231

омментариев: 4520

Ќаписано: 24624

—оседние рубрики: художники (16), прошлое (24), ѕрочее(10), правители истории (2), ѕолитики и юристы (3), наше врем€(10), музыканты и певцы и дирижЄры и т.д. (56), военные ....(4), јктЄры и танцоры (42)

ƒругие рубрики в этом дневнике: 24 –≈Ћ»√»я !(87), 22 ё¬≈Ћ»–“ќ–√ »Ћ» –ј—»¬ќ≈ Ќќ ƒќ—“”ѕЌќ≈! (75), 21 –ј«Ќџ≈ Ќ»√»(67), 20 »—“ќ–»я(3), 19 ёћќ– »Ћ» @@@@@(33), 18 ѕќЋ≈«Ќјя »Ќ‘ќ–ћј÷»я ƒЋя(161), 17 ѕќ ћ»–”!(296), 16 Ў≈ƒ≈¬–џ Ћ»“≈–ј“”–џ (1447), 15 Ќј–ќƒЌјя ћ≈ƒ»÷»Ќј (10), 14 ћ”Ћ№“ „“ќ “ќ(5), 13 ћќƒј ¬—≈√ƒј ****?(95), 12 ћ»’ј»Ћ «јƒќ–Ќќ¬ (7), 11 ћ»—“» ј (5), 10 »— ”——“¬ќ 2 (5949), 09 «¬”„јЌ»≈*****(535), 08 ≈ƒј! как прочитать об том как готовить(465), 07 ƒ≈“»(117), 06 ¬-112(1986), 05 Ѕиографи€ Ћюдей "" ’ ""(306), 04 “–јЌ—ѕќ–“ (212), 03 ????? јјјј ??????(1566), 02 ћифы и Ћегенды(50), 01 ∆»–Ќќ—“№ (317), 006 «начение учение ¬» »ѕ≈ƒ»я(260)

ћихаил √ригорьевич √ро́свальд (5 окт€бр€ 1921 Ч 16 декабр€ 2007) |

ƒневник |

√росвальд, ћихаил √ригорьевич

| ћихаил √ригорьевич √росвальд | |||||

| ƒата рождени€: | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| ћесто рождени€: | |||||

| ƒата смерти: |

16 декабр€ 2007 (86 лет) |

||||

| ћесто смерти: | |||||

| —трана: |

———–, –осси€ |

||||

| Ќаучна€ сфера: |

гл€циологи€,геоморфологи€,палеогеографи€, палеогидрологи€,палеоклиматологи€, четвертична€ геологи€ |

||||

| ћесто работы: |

»нститут географии –јЌ |

||||

| ”чЄна€ степень: | |||||

| ”чЄное звание: | |||||

| јльма-матер: | |||||

| »звестные ученики: |

ј. ‘. √лазовский,ј. Ќ. –удой |

||||

| »звестен как: |

исследователь пол€рных и горноледниковых областей —еверного и ёжного полушарий, один из основателей отечественной и мировой гл€циологии |

||||

| Ќаграды и премии: |

»ностранные награды: |

||||

ћихаил √ригорьевич √ро́свальд (5 окт€бр€ 1921 — 16 декабр€2007) — советский и российский географ, геоморфолог, один из основателей отечественной и мировой гл€циологической школы, разработчик особого научного направлени€ о покро́вных оледенени€х континента́льных ше́льфов, автор нескольких фундаментальных монографий и сотен научных статей, участник¬еликой ќтечественной войны, «аслуженный де€тель науки –оссийской ‘едерации, доктор географических наук, профессор, ѕочетный доктор Ўведской королевской академии наук(—токгольмский университет). «¬еликий человек», по характеристике вице-президента √еологического общества јмерики¬ика Ѕейкера (Victor R. Baker)[1].

—одержание

[убрать]

Ѕиографи€[править | править вики-текст]

ћихаил √ригорьевич √росвальд родилс€ 5 окт€бр€ 1921 года в √розном, в семье инженера нефт€ных промыслов, училс€ в московской школе є 342, затем — в ћ¬“”, где ранее учились отец и старший брат[2]. ¬ окт€бре 1939 года, студентом, был призван в армию. ќн служил красноармейцем 1-го прожекторного полка, а с феврал€ 1943 года — лейтенантом, заместителем командира батареи по политчасти. ƒо конца войны прослужил в 544-м зенитно-артиллерийском полку[3].

Ќаход€сь на службе в ’арькове, ћ. √. √росвальд стал слушателем факультета заочного обучени€ ¬оенно-политической академии им. ¬. ». Ћенина. ќднако, незадолго до еЄ окончани€, ему напомнили, что он состо€л в переписке с иностранцами, будучи эсперантистом. ћ. √. √росвальд был уволен из армии[4]. ¬ своей автобиографической книге он писал, что «в конечном итоге мое крушение обернулось благом. я получил новую специальность, котора€ обеспечила мен€ увлекательной работой на последующие дес€тилети€»[5].

ѕосле демобилизации весной 1950 года ћ. √. √росвальд поступил на заочное отделение географического факультета ћосковского государственного университета им. ћ. ¬. Ћомоносова по кафедре геоморфоло́гии. ј осенью того же года после успешной сдачи экзаменов и зачЄтов перевЄлс€ на очное отделение второго курса[6]. ¬ первой половине 1950-х годов он занималс€ четвертичной геологией, геоморфологией, вулканизмом инеотекто́никой —а€н и “увы, где и совершил свои первые открыти€, в частности, — обнаружил толщи туфоморе́н, которые помогли доказать факт подле́дных изверже́ний база́льтов и весьма древний возраст одного из четверти́чных оледенений гор ёжной —ибири. ћного позже, уже в конце XX в., было установлено, что —а€но-“увинское нагорье — единственное место в ≈вразии, дл€ которого по датированным ледниково-вулканоге́нным отложе́ни€м (по туфам и туфоморенам) доказываетс€ абсолютный возраст и покровный характер не менее полудес€тка оледенений. Ёти данные были сведены в классической монографии[7], и сегодн€ €вл€ющейс€ настольной книгой каждого естествоиспытател€. данной тематике ћ. √. √росвальд возвращалс€ в течение всей жизни и в одной из своих последних статей развил свои сорокалетней давности идеи о подледных извержени€х тувинских вулканов-ту́й€ (англ. Tuya)[8].

Ёти положени€ совсем недавно были подкреплены новыми фактическими материалами известным €понским геологом √о́ро омацу с коллегами[9].

ѕараллельно, с началом ћеждународного геофизического года, ћ. √. √росвальд включилс€ в программу по изучению динамики оледене́ни€ и географии перигл€циа́льной зоны «емли ‘ранца-»осифа. ¬ итоге двухлетних полевых работ участники этой экспедиции получили первую сводку по гл€циологии архипела́га, увидевшую свет в коллективной монографии «ќледенение «емли ‘ранца »осифа» (1973). ¬ ней содержалась характеристика морфологии ледниковых комплексов, ледникового климата, зон льдо́образовани€, температурного режима, движени€ и текто́ники ледников. »менно тогда был впервые сделан важный вывод о том, что оледенение «‘» убывает: за последние 30 лет архипелаг в среднем тер€л 3,3 куб. км льда в год. Ётот вывод через 30 лет был подтвержден советским гл€циологом ¬. —. ор€киным. –анее же в научном сообществе поддерживалось мнение ѕ. ј. Ўумского о том, что оледенение «‘» стационарно или даже растет.

¬ течение более п€тидес€ти лет ћ. √. √росвальд исследовал практически все ключевые районы современного и древнего оледенени€ «емли. ќн занималс€ полевыми научными изыскани€ми на Ўпицбергене, в —оветской и јмериканской антаркти́ческих экспедици€х, в √ренландии, анадской јрктике, японии, а также в горах “аймыра,“€нь-Ўан€, ѕамира, —еверной якутии, Ќовосибирских островов, „укотки и ольского полуострова и во врем€ полевых экскурсий в ледниковые районы Ќовой «еландии.

ќгромную роль в развитии научных представлений ћ. √. √росвальда сыграли семь экспедиций в —еверном Ћедовитом океане на российских атомных ледоколах, во врем€ которых он только на —еверном полюсе побывал 13 раз, на вертолетах и самолетах пол€рной авиации налетал тыс€чи киломе́тров…. ¬ результате этих экспедиций, а также многочисленных научных встреч, дискуссий с учеными из дес€тков стран мира, по€вились сотни его научных и научно-попул€рных публикаций, сложились научные убеждени€, которые давно уже называют «палеогеографи́ческой моде́лью √ро́свальда».

¬клад в науку[править | править вики-текст]

«ѕалеогеографическа€ модель √росвальда» — ѕанарктический ледниковый покров[править | править вики-текст]

¬ середине 1970-х годов в ƒенвере ћ. √. √росвальд изложил свои предварительные взгл€ды на развитие морских ледниковых покровов — совершенно нового в то врем€ научного пон€ти€. јудитори€, состо€вша€ из видных американских палеоклиматологов, геологов и гл€циологов, единогласно отметила, что автор доклада «заново переписал всю четвертичную геологию»[5]. ќб этом же через год за€вил и видный советский географ и геолог, академик ». ѕ. √ерасимов, тогдашний директор »нститута географии јЌ ———–. ќн сказал, что ћ. √. √росвальд создал « онце́пцию», — с большой буквы, подчеркнув при этом, что речь идет о выдвижении новой системы взгл€дов, о новой большой «каменоломле» фундамента́льных идей, из которой ещЄ долго будут добыватьс€ открыти€. ¬еро€тно, пишет ј. Ќ. –удой, только ». ѕ. √ерасимов в то врем€ мог позволить себе выступить с такой оценкой[1]. «ќн был ёпи́тером, — добавл€ет сам ћ. √. √росвальд, — который сто€л как никто другой высоко, и ничто не могло пошатнуть его авторитета, вызвать зависть» [10].

¬ своей творческой биографии сам ћ. √. √росвальд выдел€л п€ть условных хронологических этапа: начальный, завершенный в 1960-е годы, когда был сформулирован и обоснован вывод об оледенении Ѕаренцевомо́рского шельфа; второй, 1970-е годы, когда на па́леогл€циологи́ческую карту јрктики был нанесен арский ледниковый щит и ледниковый покров ≈вразии в целом, а также впервые был введен термин «≈врази́йский (вместо „≈вропейского“) ледниковый покров»; третий этап (1970-80-е годы) ознаменовалс€ «рождением» ѕанаркти́ческого ледникового покрова, возникшего в результате объединени€ наземных, морских и плавучих ледников в це́лостную динамическую систему антаркти́ческого типа[11]. ¬ журнале «Science», в публикаци€х по американскому проекту Ћ»ћјѕ, этот покров был назван новой, самой поразительной, чертой ледниковой палеогеографии «емли. ѕанаркти́ческий ледниковый покров ћ. √. √росвальда нашЄл свое отражение на системе карт јтласа снежно-ледовых ресурсов мира (1997 год)[12].

„етвЄртый этап в научной де€тельности ћ. √. √росвальда стал временем «территориальной экспансии» оледенени€ дл€ јрктической и ѕритихоокеа́нской –оссии. –еконструкци€ ќхо́тского покрова вместе с наблюдени€ми на берегах Ѕе́рингова пролива и в японии, а также с итогами работ бурового судна JOIDES Resolution в —еверной ѕацифике позволили пересмотреть существующие реконструкции палеокли́матов и оледенени€ всей северной части “и́хого океана[13][14].

ќ—“јЋ№Ќќ≈ “”“

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D...%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

|

јме́ли€ ћэ́ри Ё́рхарт (англ. Amelia Mary Earhart; 24 июл€ 1897 Ч пропала без вести 2 июл€ 1937) |

ƒневник |

Ёрхарт, јмели€

| јмели€ ћэри Ёрхарт | ||

| Amelia Mary Earhart | ||

|

||

| »м€ при рождении: |

Amelia Mary Earhart |

|

|---|---|---|

| –од де€тельности: | ||

| ƒата рождени€: | ||

| ћесто рождени€: |

јтчисон, штат анзас |

|

| —трана: | ||

| ƒата смерти: |

неизвестно |

|

| ћесто смерти: |

Ќеизвестно. ¬еро€тно, “ихий океан |

|

| ќтец: |

Ёдвин Ёрхарт |

|

| ћать: |

Ёми ќтис |

|

| —упруг: |

ƒжордж ѕалмер ѕутнэм |

|

| Ќаграды и премии: |

|

|

| јвтограф: | ||

| јмели€ ћэри Ёрхарт на ¬икискладе | ||

јме́ли€ ћэ́ри Ё́рхарт (англ. Amelia Mary Earhart; 24 июл€ 1897 — пропала без вести 2 июл€ 1937) — известна€ американска€ писательница и пионер авиации[2]. ќна была первой женщиной-пилотом, перелетевшей јтлантический океан[3], за что была награждена рестом ЋЄтных «аслуг (англ. Distinguished Flying Cross)[4]. ќна написала несколько книг-бестселлеров о своих полЄтах и сыграла важную роль в формировании «ƒев€носто дев€ть» — организации женщин-пилотов, была избрана еЄ первым ѕрезидентом[5].

¬ 1935 году Ёрхарт начала работать на факультете авиационного отделени€ ”ниверситета ѕердью в качестве приглашЄнного преподавател€. «анима€ эту должность, она стремилась привлечь больше женщин в сферу авиации и консультировать их в вопросах карьеры. ќна также была членом Ќациональной ѕартии ∆енщин и одним из первых сторонников «ѕоправки о –авных ѕравах»[6][7].

¬ 1937 году при попытке совершить кругосветный полЄт на двухмоторном легком транспортном и пассажирском самолЄте, Ћокхид ћодель 10 Ёлектра (англ. Lockheed Model 10 Electra), который был финансирован ”ниверситетом ѕердью, Ёрхарт пропала без вести в центральной части “ихого океана в районе острова ’ауленд. » по сей день многие продолжают интересоватьс€ еЄ жизнью, карьерой, а также детал€ми исчезновени€.

—одержание

[убрать]

–анние годы[править | править вики-текст]

јмели€ ћэри Ёрхарт родилась 24 июл€ 1897 года в городе јтчисон (штат анзас) в семье адвоката Ёдвина Ёрхарта. —упруга Ёдвина, Ёми, была дочерью местного судьи. јмели€ была старшим ребЄнком в семье; втора€ дочь, ћьюриэл, родилась через два с половиной года.

— ранних лет сестры Ёрхарт пользовались необычайной дл€ того времени свободой выбора интересов, друзей и развлечений. јмели€ с детства была отличной наездницей, плавала, играла в теннис и стрел€ла из подаренной отцом винтовки 22 калибра. „итать она научилась в четыре года и с ранних лет поглощала множество разнообразной литературы, но особенно прит€гивали еЄ книги о великих открыти€х и приключени€х. ¬ результате, несмотр€ на свою принадлежность к «слабому полу», среди детей с соседних улиц јмели€ стала признанным лидером и заводилой. ≈Є отметки в школе почти всегда были отличными, особенно по естественным наукам, истории и географии. ¬ возрасте 10 лет јмели€ впервые увидела самолЄт, но в тот момент не испытала к нему особого интереса. ѕозже она описывала его как «штуку из ржавой проволоки и дерева, совсем неинтересную».

—о временем финансовое положение семьи ухудшилось; Ёдвин Ёрхарт начал сильно пить, что постепенно погубило его карьеру адвоката. ¬ поисках новой работы семь€ несколько раз переезжала — сначала в ƒе ћойн (јйова), затем в —ент ѕол (ћиннесота). 1915 году семье пришлось познать насто€щую бедность, когда плать€ подрастающим дочер€м шили из старых оконных занавесок… ¬ итоге Ёми, забрав дочерей, переехала к родственникам в „икаго. “ем не менее осенью 1916 года, использовав деньги, полученные по завещанию, мать отправила јмелию в элитный колледж Ogontz School в ѕенсильвании.

Ќа –ождество 1917 года, приехав в “оронто, чтобы навестить младшую сестру, јмели€ увидела на улице т€жело раненых солдат, прибывших с фронтов ѕервой мировой войны. ¬печатление было столь сильным, что вместо возвращени€ в школу она записалась на ускоренные курсы медсестер и пошла работать в военный госпиталь. концу войны накопленный опыт склон€л еЄ к мысли посв€тить свою жизнь медицине. ќднако недалеко от госпитал€ находилс€ военный аэродром, и, посетив несколько аэрошоу, јмели€ заинтересовалась авиацией, что впоследствии изменило еЄ жизнь.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%85%D...%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F

|

“омас лейтон ¬улф -американский писатель. |

ƒневник |

|

∆иров, Ќиколай ‘еодосьевич советский учЄный-химик |

ƒневник |

∆иров, Ќиколай ‘еодосьевич

| Ќиколай ‘еодосьевич ∆иров | |

| ƒата рождени€: | |

|---|---|

| ћесто рождени€: | |

| ƒата смерти: | |

| ћесто смерти: | |

| —трана: | |

| Ќаучна€ сфера: | |

| ћесто работы: |

Ќ»» є 6 ћ—’ћ |

| ”чЄна€ степень: | |

| ”чЄное звание: |

старший научный сотрудник |

| »звестен как: |

»сследователь промышленного производства люминофоров дл€ нужд оборонной промышленности; основатель атлантологии. |

| Ќаграды и премии | |

Ќикола́й ‘еодо́сьевич ∆и́ров (4 июл€ 1903 — декабрь 1970) — советский учЄный-химик, впоследствии — апологет существовани€јтлантиды, декларировавший создание «атлантологии», которую считал особым научным направлением.

—одержание

[убрать]

Ѕиографи€[править | править вики-текст]

–одилс€ в иеве в двор€нской семье, получив основательное домашнее образование, окончил гимназию, где в совершенстве освоил р€д европейских €зыков. ”влека€сь естественными науками, не преподававшимис€ в классической гимназии, прошЄл полный курс химии самосто€тельно. ¬ 1920 году поступил в иевский электротехникум, но после смерти отца был вынужден работать ассистентом-химиком. ¬ 1922 году вступил в р€ды – ј, окончив иевскую артиллерийскую школу комсостава. ќдновременно состо€лвольнослушателем иевского политехнического института (химический факультет), особенно интересу€сь проблемой фосфоресценции. ‘ормально не име€ высшего образовани€, в 1928—1935 годах выпустил серию статей о синтезе люминофоров в «”краинском химическом журнале».

¬ 1934 году вышел в отставку из р€дов – ј в звании военного инженера 3-го ранга. ѕоступил на работу в ћосковский Ќ»» Ќаркомата боеприпасов (позднее — Ќ»» є 6 ћ—’ћ), где занималс€ свечением пламени взрывчатых веществ. ¬ 1940 году опубликована обобщающа€ монографи€ «Ћюминофоры».

¬ годы ¬еликой ќтечественной войны занималс€ созданием люминофоров голубого свечени€ дл€ нужд противовоздушной обороны. ќдновременно занималс€ переводами западной химической литературы, а также физико-химическими методами контрол€ производства боеприпасов. «а заслуги в этой области награждЄн в 1944 году ќрденом “рудового расного «намени. ¬ 1945 году был командирован в √ерманию, однако в 1946 году был вынужден прервать поездку и лечь в больницу. ѕозднее признан инвалидом 1-й группы с диагнозом «вирусное заболевание центральной нервной системы».

¬ 1949 году ¬ј ћинистерства высшего образовани€ ———– присвоила ∆ирову учЄную степень доктора химических наук по совокупности трудов (без защиты диссертации и без формального наличи€ высшего образовани€) по ходатайству Ќ»» є 6 ћ—’ћ и »нститута общей и неорганической химии јЌ ———–.

¬ыйд€ на пенсию по инвалидности, заинтересовалс€ геологическим обоснованием существовани€ јтлантиды, выпустив две книги по этой тематике. ќпубликовал несколько материалов в лондонском журнале Atlantis и р€де попул€рных советских изданий.

јтлантологи€[править | править вики-текст]

јтлантоло́ги€ — учение, создание которого Ќ. ‘. ∆иров декларировал в 1959 г.[1]. ∆иров определ€л атлантологию как один из разделов биогеографии четвертичного периода, учитывающего геологические и палеобиологическиефакторы, а также данные сравнительной мифологии. «адача атлантологии — вы€вление рационального зерна в исторических источниках и мифах, в том числе и предании ѕлатона[2]. “аким образом, исследователь не ограничивал эту дисциплину решением лишь одной проблемы существовани€ јтлантиды, счита€ еЄ только исходной, хот€ и самой важной точкой[3]. —делать атлантологию научной дисциплиной возможно, только доказав геолого-географическую реальность былого существовани€ јтлантиды[4].

ѕо Ќ. ‘. ∆ирову проблема јтлантиды имеет три основных аспекта:

- √еолого-географический — доказательство реальности существовани€ в прошлом более или менее обширного участка суши в јтлантическом океане.

- »сторико-этнический — исследование возможности существовани€ человека на јтлантиде и той роли, которую јтлантида играла в истории расселени€ и развити€ человечества.

- »сторический — истори€ развити€ взгл€дов на существование јтлантиды и еЄ критическое рассмотрение.

»сторическа€ атлантологи€ должна послужить предметом специального исследовани€, которое, как кажетс€ автору, будет читатьс€ как захватывающий роман о заблуждени€х человеческой мысли[5].

Ќаправление изучени€ проблемы, заложенное Ќ. ‘. ∆ировым, после его кончины продолжает разрабатыватьс€, но –оссийское общество по изучению проблем јтлантиды (–ќ»ѕј), «монополизировавшее» наследие учЄного, зачастую занимаетс€ оккультной де€тельностью[6]. ¬ современной оккультной и околооккультной среде люба€ де€тельность по обобщению сведений об јтлантиде именуетс€ «атлантологией»[7]. ¬стречаютс€ и ещЄ более крайние мнени€, которые вывод€т атлантологию за пределы научного познани€[8]. “ермин приобрЄл некоторое значение в англо€зычной среде, благодар€ издани€м книг Ќ. ‘. ∆ирова в переводе[9][10].

—очинени€[править | править вики-текст]

- ∆иров Ќ. ‘. Ћюминофоры. — ћ.: √ос. изд-во оборонной пром-ти, 1940. — 480 с.

- ∆иров Ќ. ‘. јтлантида. — ћ.: √еографгиз, 1957. — 120 с. — 20 000 экз.

- Zhirov N.Th. Scientific Atlantology, Its Paths and Problem // Atlantis. — London: Atlantis Research Centre, 1959.. —є 13. — P. 103-113.

-

∆иров Ќ. ‘. јтлантида: ќсновные проблемы атлантологии / Ќауч. ред. и примеч. д-ра геогр. наук проф. ƒ. √. ѕанова; ’удожник ќ. јйзман. — ћ.: ћысль, 1964. — 432 с. — (√еографическа€ сери€). — 12 000 экз. (в пер.)

- ∆иров Ќ. ‘. јтлантида: ќсновные проблемы атлантологии. — ћ.: ¬ече, 2004. — 512 с. — ISBN 5-9533-0233-9. (переиздание)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D...%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

|

јмели́ Ќото́мб (фр. Amélie Nothomb), урождЄнна€ ‘абие́нн- лер Ќото́м Ч современна€ бельгийска€ писательница. ѕишет по-французски. |

ƒневник |

|

–оберт —аути (англ. Robert Southey) Ч английский поэт-романтик |

ƒневник |

|

ћикола —еменович —амокиш; 1860Ч1944) Ч русский и советский художник-баталист |

ƒневник |

—амокиш, Ќиколай —емЄнович

| Ќиколай —емЄнович —амокиш | ||

|

||

| ƒата рождени€: | ||

|---|---|---|

| ћесто рождени€: | ||

| ƒата смерти: | ||

| ћесто смерти: | ||

| —трана: | ||

| ∆анр: |

батальный жанр, анималистика, книжна€ графика |

|

| ”чЄба: |

»мператорска€ јкадеми€ художеств (1879—1885), класс Ѕ. ѕ. ¬иллевальде |

|

| »звестные работы: |

«–усска€ кавалери€ возвращаетс€ после атаки на непри€тел€ под јустерлицем в 1805 году», ««ащита Ќаурской станицы», «„етверн€ на повороте», «“абун рысистых маток», јльбом «¬ойна 1904—1905. »з дневника художника», «ѕереход расной армии через —иваш», тыс€чи иллюстраций |

|

| ¬ли€ние: |

Ѕ. ѕ. ¬иллевальде, ѕ. ѕ. „ист€ков,¬. ». якоби, Ћ. ≈. ƒмитриев- авказский, Ё. ƒетайль, |

|

| ¬ли€ние на: |

ћ. ». јвилов, ѕ. ». отов, √. . —авицкий, ј. ». Ўелоумов, я. ј. Ѕасов |

|

| Ќаграды: |

ћала€ золота€ медаль »мператорской јкадемии художеств (1881, 1884), Ѕольша€ золота€ медаль »мператорской јкадемии художеств (1885), —еребр€на€ медаль ¬семирной выставки в ѕариже (1900)

|

|

| «вани€: | ||

| ѕремии: |

|

|

|

|

||

Ќикола́й —емЄнович —амо́киш (укр. ћикола —еменович —амокиш; 1860—1944) — русский и советский художник-баталист и педагог украинского происхождени€, работавший также в области анималистического жанра и книжной графики. јкадемик (1890) и ƒействительный член »мператорской јкадемии художеств (1913)[1], «аслуженный де€тель искусств –—‘—– (1937), Ћауреат —талинской премии второй степени (1941)[2].

—одержание

[убрать]

Ѕиографи€[править | править вики-текст]

Ќиколай —амокиш родилс€ 13 (25) окт€бр€ 1860 года в Ќежине(ныне „ерниговска€ область ”краины), в семье почтальона Ќежинской почтовой конторы —емЄна —амокиша[3], предположительно — этнического венгра. ƒошкольные годы Ќикола€ —амокиша прошли в селе Ќосовке (30 км от Ќежина), в семье деда по матери — черниговского казака ƒмитри€ »вановича —еника.

|

|

Ќосовка была старинным казацким селом, там сохран€лись ещЄ пам€тники далЄкого боевого прошлого. (…) ¬ центре были видны остатки вала и рва, ограждавших село от грабительских набегов крымских татарских орд. Ќа главной площади сто€ли пушки времЄн Ѕогдана ’мельницкого. (…) ¬ кладовой деда висела больша€ казацка€ сабл€, принадлежавша€ прадеду — предмет восхищени€ маленького ћыколы —амокиша. |

|

— пишет биограф художника ј. ». ѕолканов[3]. — 8 лет ћыкола воспитывалс€ в доме родителей. ќкончил 4 класса Ќежинского историко-филологического института, созданного на базе «√имназии высших наук и лице€ кн€з€ Ѕезбородко», знаменитого учебного заведени€, в котором училс€ Ќ. ¬. √оголь. ѕервоначальные художественные навыки получил в Ќежинской гимназии у учител€ рисовани€ –. . ћузыченко-÷ыбульского, у которого также брал частные уроки живописи[4]. ѕерва€ попытка поступить в »мператорскую јкадемию художествне удалась, но был прин€т вольнослушателем в батальную мастерскую профессора Ѕ. ѕ. ¬иллевальде (1878). „ерез год зан€тий был прин€т студентом. ”чилс€ в »мператорской јкадемии художеств (1879—1885), класс Ѕ. ѕ. ¬иллевальде, другие известные учител€ — ѕ. ѕ. „ист€ков и ¬. ». якоби.

Ѕыстро начал добиватьс€ успехов. ”же в 1881 году получил малую золотую медаль за картину «¬озвращение войск на родину». ¬ 1882 году издал первый альбом офортов, выполненных под руководством Ћ. ≈. ƒмитриева- авказского. ¬ следующем, 1883 году получил премию —. √. —троганова за картину «ѕомещики на €рмарке». ¬ 1884 году был награждЄн второй малой золотой медалью за картину «Ёпизод из битвы при ћалом ярославце», а картину «ѕрогулка» приобрел дл€ своей галереи ѕ. ћ. “реть€ков. ¬ 1885 году за дипломную работу «–усска€ кавалери€ возвращаетс€ после атаки на непри€тел€ под јустерлицем в 1805 году» получил большую золотую медаль и звание классного художника 1-й степени. — 1885 по 1888 год совершенствовалс€ в ѕариже под руководством известного баталиста Ёдуарда ƒетайл€. ¬ 1890 за работу «“абун орловских рысистых маток» (Ќово-“омниковского конезавода “амбовской губернии) удостоен звани€ академика.

¬ 1888 году ездил на авказ дл€ сбора материалов дл€ картин, заказанных“ифлисским военно-историческим музеем. —оздал три полотна: «—ражение при јвлиаре», «Ѕатали€ при речке »ори», ««ащита Ќаурской станицы», которые принесли ему известность как баталисту.

»ллюстратор[править | править вики-текст]

онференц-секретарь јкадемии художеств ѕ. ‘. »сеев показал рисунки —амокиша великому кн€зю ¬ладимиру јлександровичу, бывшему президентом јкадемии. “от представил рисунки наследнику Ќиколаю јлександровичу. ћолодого художника рекомендовали к военному ведомству дл€ зарисовок манЄвров. — 1890 г. он приступил к работе.

|

|

» вот € вступил на путь иллюстрированной работы, не подозрева€, как € вт€нусь в это дело и буду отдавать этой работе большую часть моего времени, изредка только принима€сь писать картины дл€ выставок. |

|

— записал позднее —амокиш в своЄм дневнике.

¬ 1889 году женилс€ на ≈лене ѕетровне —удковской (урождЄнной Ѕенард). ¬ браке она прин€ла двойную фамилию—амокиш-—удковска€. ≈лена ѕетровна —амокиш-—удковска€ (1863—1924) — известный книжный иллюстратор, ученица ¬. ѕ. ¬ерещагина. ћного иллюстрировала ј. —. ѕушкина. ќчень известны еЄ иллюстрации к сказке ≈ршова« онЄк-горбунок». ¬ 1896 году за рисунки дл€ « оронационного сборника» получила ¬ысочайшую награду и медаль на голубой ленте. —упруги временами работали вместе, так они оба участвовали в подготовке иллюстрированного издани€ «ћЄртвых душ» √огол€ (типографи€ ј. ‘. ћаркса, 1901) и четырЄхтомной эпопеи врача и антропологај. ¬. ≈лисеева, «ѕо Ѕелу-—вету» (—ѕб. »зд. ѕ. ѕ. —ойкина, 1902).

|

|

ќсобенно удались —амокишу величественные пейзажи и €ркие типажи ‘ранцузского јлжира. ѕерелистыва€ пожелтевшие страницы елисеевских фолиантов, любу€сь пальмами и скалами, арабской и берберской архитектурой, восседающими на верблюдах бедуинами и лихими кавалеристами-спаги, — как-то невольно забываешь, что весь этот удивительный и отчасти уже ушедший в небытие мир изображЄн не с натуры, а с фотоснимков. |

|

— пишет журналист ћихаил ƒевлеткамов (газета «ƒостоинство», N 10 / 1998 г.). ¬ одном из залов ¬итебского вокзала (первоначальное название — ÷арскосельский), возведЄнного в 1901—1904 годах, стены украшены панно Ќ. —. —амокиша и ≈. ѕ. —амокиш-—удковской, посв€щЄнными истории ÷арскосельской ж. д. ¬последствии √ражданска€ война разлучила супругов. ”мерла ≈лена ѕетровна в эмиграции, в ѕариже, в 1924 году.

|

Ѕерестов, ¬алентин ƒмитриевич |

ƒневник |

Ѕерестов, ¬алентин ƒмитриевич

| ¬алентин Ѕерестов | |

|

|

| »м€ при рождении: |

¬алентин ƒмитриевич Ѕерестов |

|---|---|

| ƒата рождени€: | |

| ћесто рождени€: | |

| ƒата смерти: | |

| ћесто смерти: | |

| √ражданство: | |

| –од де€тельности: | |

| язык произведений: |

русский |

| ƒебют: | |

| ѕремии: | |

¬аленти́н ƒми́триевич Ѕе́рестов (1 апрел€ 1928, ћещовск, алужска€ губерни€ — 15 апрел€ 1998, ћосква) — русский поэт, лирик, писавший дл€ взрослых и детей, переводчик, мемуарист, пушкинист, исследователь.

—одержание

[убрать]

Ѕиографи€[править | править вики-текст]

¬алентин Ѕерестов родилс€ 1 апрел€ 1928 года в г. ћещовске, алужской области. „итать будущий поэт научилс€ в четыре года. ¬1942 году, во врем€ ¬торой мировой войны, семь€ Ѕерестовых оказалась в эвакуации в “ашкенте. “ам ему посчастливилось познакомитьс€ с Ќадеждой ћандельштам, котора€ познакомила его сјнной јхматовой. «атем состо€лась встреча с орнеем „уковским, сыгравшим большую роль в судьбе ¬алентина Ѕерестова.

¬ 1944 году ¬алентин Ѕерестов с рекомендательными письмами от ј. јхматовой приезжает в ћоскву. ќканчивает дес€тилетку в »нтернате дл€ одаренных детей в √орках Ћенинских (ћосковска€ область). ј в выходные навещает семью в алуге. ¬алентин Ѕерестов окончилисторический факультет ћ√”, затем аспирантуру »нститута этнографии. ¬ 1946 году, ещЄ в студенческие годы, Ѕерестов впервые поехал на археологические раскопки (Ќовгород, ’орезм). ѕервые его публикации взрослых стихов в журнале «ёность» как раз и были посв€щены этой экзотической профессии и стали излюбленной темой дл€ пародистов.

ѕервые произведени€ опубликовал в журнале «—мена» в 1946 г. ѕервый поэтический сборник «ќтплытие» и перва€ детска€ книжка дл€ дошкольников «ѕро машину» вышли в 1957 году. «атем читатели познакомились со сборниками стихов и сказок «¬есЄлое лето», « артинки в лужах», «”лыбка» и другие.

„лен —ѕ ———–. ѕодписал письмо в защиту ё. ћ. ƒаниэл€ и ј. ƒ. —ин€вского (1966).

¬ последние годы жизни писал и выпускал детские сказки вместе со своей женой художницей и писательницей“ать€ной јлександровой. —оставил (вместе с женой) «»збранное» по «“олковому словарю» ¬. ». ƒал€ (издано в200 г.)

¬алентину Ѕерестову благодарны многие поэты и писатели поколени€ 1940-1960-х (детские и взрослые), с которыми он дружил и которых опекал.

ѕохоронен на ’ованском кладбище.

ѕроизведени€[править | править вики-текст]

ниги[править | править вики-текст]

- ќтплытие: —тихи. ћ.: «—оветский писатель», 1957.

- ƒикий голубь: —тихи. ћ., «—оветский писатель», 1962.

- —емейна€ фотографи€: —тихи. ћ., «—оветский писатель», 1973.

- “ри дороги: —тихи. ћ.: «—оветский писатель». 1980.

ниги дл€ детей и юношества[править | править вики-текст]

- Ўкольна€ лирика: —тихи. ћ.: «ƒетска€ литература», 1981.

- —тихи о детстве и юности / худ. ј. ƒенисов. — ћ.: —ов. –осси€, 1981.

- Ўкольна€ лирика: —тихи. »зд. 2-е, испр. и доп. ћ.: ƒет. лит., 1981.

- ”лыбка: —тихи. —казки. [ѕереводы] / ¬ступ. ст. ј.“уркова. ћ.: ƒет. лит., 1986 («олота€ библиотека: »збранные произведени€ дл€ детей и юношества).

- ќпределение счасть€: нига стихов / –ед.–сост. ¬ —€кин. ћ.: «—овременник», 1987.

- ∆аворонок: —тихи и сказки / –ис. Ћ.“окмакова. — ћ.: ƒет. лит., 1988.

- ат€ в игрушечном городе: ѕовесть-сказка / ’удож. Ћ. “окмаков. — ћ.: ƒет. лит., 1990 (—овместно с јлександровой “.».).

- ѕо дорожке в первый класс: —тихи / ’удож. —. ќстров. — ћ.: ћалыш, 1990.

- ѕервый листопад: —тихи / ѕослесл. Ћ. «вонаревой; –ис. “. јлександровой. — ћ.: ƒет. лит., 1990.

- ¬еселое лето / –ис. ¬.—утеева. — ћ.: –ќ—ћЁЌ: Ћига, 1996.

- артинки в лужах: —тихи / –ис. Ћ.“окмакова. — ћ.: –ќ—ћЁЌ, 1996.

- ÷аревна л€гушка / ’удож. ¬. анивец. — —ѕб.: ћир ребенка, 1997.

- Ћюбимые стихи / ’удож. “. √аланова, ≈. «апесочна€, Ќ. удр€вцева и др. — ћ.: ј—“-ѕресс, 1997.

- ѕ€та€ нога: Ёпиграммы и песенки. ћ., «ѕравда». Ѕиблиотека « рокодила» є 4 (1064). 1989.

- »збранные произведени€: ¬ 2 т. — ћ.: »зд-во —абашниковых: ¬агриус, 1998.

- «дравствуй, сказка! / ’удож. √.ћакавеева. — ћ.: »зд. дом «ћурзилка»: »зд. дом «ѕрибой», 1998.

—писок произведений дл€ детей[править | править вики-текст]

- ак найти дорожку (1957)

- ¬ит€, ‘итюлька и Ћастик (1958)

- «мей-хвастунишка (1958)

- „естное гусеничное (1958)

- ћать-и –мачеха (1960)

- –ечка —книжка (1960)

- «лое утро (1961)

- ћастер ѕтица (1961)

- јист и соловей (1962)

- ƒовели! (1962)

- ћ€ч (1962)

- ’воростина (1964)

- Ќасто€щий мужчина (1965)

ѕроизведени€, созданные совместно с другими авторами[править | править вики-текст]

- јлександрова “., Ѕерестов ¬. ¬олшебный сад: —казки (¬олшебный сад; «Ќе стой под грузом!»; „то люди скажут?).

- јлександрова “., Ѕерестов ¬. ат€ в »грушечном городе: ѕовесть-сказка.

- јлександрова “., Ѕерестов ¬. —ундучок с книжками: атина библиотека.

- Ѕерестов ¬., ѕанченко Ќ. Ќеобычайные приключени€ солнечного зайчика: —казка.

ѕризнание и награды[править | править вики-текст]

- √осударственна€ преми€ –—‘—– имени Ќ. . рупской (1990) — за книгу стихов «”лыбка».

- ѕочЄтный гражданин алужской области (2000).

- —тихи ¬алентина Ѕерестова высечены на каменной книге в городе јрпино (јрпинум), родине ÷ицерона(»тали€).

ниги о жизни и творчестве ¬. ƒ. Ѕерестова[править | править вики-текст]

¬алентин ƒмитриевич Ѕерестов: Ѕиобиблиографический указатель: ¬ып. 1 / –√ƒЅ; —ост.: ≈. ћ. узьменкова, “. —. –ождественаска€, ¬. √. —еменова. - ћ., 2001.

|

ƒмитрий јлександрович ≈мец (род. 27 марта 1974) Ч российский писатель-фантаст. |

ƒневник |

≈мец, ƒмитрий јлександрович

| ƒмитрий ≈мец | |

|

|

| »м€ при рождении: |

ƒмитрий јлександрович ≈мец |

|---|---|

| ƒата рождени€: | |

| ћесто рождени€: | |

| √ражданство: | |

| –од де€тельности: |

детско-подростковый писатель-фантаст |

| √оды творчества: | |

| ∆анр: |

фантастика и фэнтези дл€ подростков |

| язык произведений: |

русский |

| ƒебют: |

«ƒракончик ѕыхалка» |

| /gruzdoff.ru/img/svg14.svg" target="_blank">http://gruzdoff.ru/img/svg14.svg) 100% 50%;">ќфициальный сайт | |

ƒмитрий јлександрович ≈мец (род. 27 марта 1974) — российский писатель-фантаст.

—одержание

Ѕиографи€

ќтец — метеоролог, мать — журналистка. андидат филологическихнаук; в 22 года стал самым молодым членом —оюза писателей. Ќаписал такие сказочные и фантастические повести дл€ детей, как «ƒракончик ѕыхалка», «ѕриключени€ домов€т», « уклаван€ и °», «¬ластелин пыли», «¬ когт€х каменного века», «ќхотники за привидени€ми», «√ород динозавров», «—ердце пирата», «“айна «вЄздного странника» и др. Ќо наиболее широкую известность приобрели его книги о девочке-волшебнице “ане √роттер, построенные по мотивам произведенийƒжоан –оулинг — «“ан€ √роттер и магический контрабас», «“ан€ √роттер и исчезающий этаж», «“ан€ √роттер и трон ƒревнира». ¬начале они позиционировалась как пароди€ на серию книг о √арри ѕоттере, но были обвинены в плагиате и запрещены к публикации в некоторых странах. ѕосле третьей книги сери€ перестала быть пародией и стала самосто€тельным произведением. «аключительна€ — четырнадцата€ — часть серии вышла после четырехлетнего перерыва, в 2012 году.

‘ормальным продолжением «“ани √роттер» стал «ћефодий Ѕуслаев», хот€ на деле сюжеты серий были практически не св€заны друг с другом. Ќова€ сери€ вышла довольно масштабной и очень полюбилась читател€м[1]. ѕараллельно с работой над «ћефодием Ѕуслаевым», весной 2010 года автор представил читател€м первую книгу новой, совершенно оригинальной серии «Ўкола Ќыр€льщиков» дл€ более старшего круга читателей.

ƒмитрий ≈мец создал также серию исторических портретов русских кн€зей под названием ««аступники земли –усской», в которую вошли повести о ¬ладимире —в€том, ƒмитрии ƒонском, јлександре Ќевском, ¬ладимире ћономахе, ярославе ћудром, јндрее Ѕоголюбском, изданные дл€ —ретенского монастыр€.

ѕо книгам ≈мца издавались аудиокниги и компьютерные игры дл€ ѕ .

ѕисатель женат и воспитывает 9 детей. ѕо вероисповеданию православный христианин.

Ѕиблиографи€

÷иклы произведений

- « осмический пират рокс»

- —ердце ѕирата (1995)

- “айна ««вЄздного странника» (1997)

- ¬озвращение космического пирата (√ладиатор забытых созвездий) (1998)

- ќхота на пирата (ѕират против всей галактики) (2000)

- « омпьютер звЄздной империи»

- омпьютер звЄздной империи (ѕланета чЄрного императора) (1998)

- ћесть компьютера (ћесть мЄртвого императора) (1998)

- «ћутантики»

- ћутантики (1998)

- оролева мутантиков (1998)

- —окровища мутантиков (1999)

- «—трашилки»

- √роб на колЄсиках (2001)

- ёный граф ƒракула (2001)

- «”жасные истории»

- «амурованна€ муми€ (2002)

- „Єрна€-чЄрна€ простын€ (2002)

ѕолный “ибидохс! ‘разочки, цитатки и афоризмы (2006) (сборник)

ћиры “ани √роттер (2006) (сборник)

- ћагический контрабас (2002)

- »счезающий этаж (2002)

- «олота€ пи€вка (2003)

- “рон ƒревнира (2003)

- ѕосох волхвов (2003)

- ћолот ѕеруна (2003)

- ѕенсне Ќо€ (2003)

- Ѕотинки кентавра (2004)

- олодец ѕосейдона (2004)

- Ћокон јфродиты (2005)

- ѕерстень с жемчужиной (2006)

- ѕрокл€тие некромага (2007)

- Ѕолтливый сфинкс (2008)

- ѕтица титанов (2012)

—тражи мрака зажигают! ‘разочки, цитатки и афоризмы (сборник) (2007)

- ћаг полуночи (2004)

- —виток желаний (февраль 2005)

- “ретий всадник мрака (сент€брь 2005)

- Ѕилет на Ћысую гору (€нварь 2006)

- ћесть валькирий (март 2006)

- “айна€ маги€ ƒепресн€ка (сент€брь 2006)

- ЋЄд и плам€ “артара (февраль 2007)

- ѕервый эйдос (август 2007)

- —ветлые крыль€ дл€ темного стража (окт€брь 2007)

- Ћестница в Ёдем (май 2008)

- арта ’аоса (декабрь 2008)

- ќжерелье дриады (март 2009)

- —текл€нный страж (май 2009)

- “анец меча (февраль 2011)

- ќгненные врата (но€брь 2011)

- нига семи дорог (март 2013)

- Ћадь€ света (но€брь 2013)

- ќшибка грифона (февраль 2015)

- —амый лучший враг (???)

- ѕегас, лев и кентавр (апрель 2010)

- ” входа нет выхода (окт€брь 2010)

- ћост в чужую мечту (август 2011)

- —трекоза второго шанса (сент€брь 2012)

- ћуравьиный лабиринт (сент€брь 2013)

- „ереп со стрелой (май 2014)

–оманы

ѕовести и рассказы

—борники

јудиокниги

|

јрка́дий ѕа́влович ути́лов русский поэт |

ƒневник |

| јркадий утилов | |

|

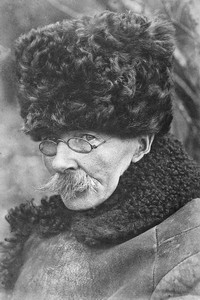

јркадий утилов. ‘рагмент фото 1984 года |

|

| »м€ при рождении: |

јдий ѕавлович утилов |

|---|---|

| ƒата рождени€: | |

| ћесто рождени€: | |

| ƒата смерти: |

июнь 1985 (около 45-ти лет) |

| ћесто смерти: | |

| –од де€тельности: | |

| √оды творчества: |

1957—1985 |

| Ќаправление: |

таЄжна€ лирика |

јрка́дий ѕа́влович ути́лов (им€ при рождении јдий, 30 ма€ 1940, деревн€ –ысь€, »ркутска€ область — июнь 1985, ќмск) — русский поэт,прозаик, художник. ќдин из самобытнейших русских поэтов XX века. Ќесмотр€ на то, что его стихи в переводе на английский включены в академическую антологию «–усска€ поэзи€ XX столети€» (Ћондон), его творчество по-прежнему малоизвестно российскому читателю[1].

—одержание

[убрать]

Ѕиографи€[править | править вики-текст]

ѕотер€в мужа (сразу же после войны), мать переезжает с двум€ сыновь€ми на свою родину в олосовский район ќмской области в село Ѕражниково. «десь и прошли детство и юность поэта. ќсобое место в его становлении занимали учительница русского €зыка и библиотекарь (была дл€ подростка помощником в выборе книг). ¬ бражниковской библиотеке јркадий обнаружил маленький томик ћарины ÷ветаевой и, благодар€ этому случаю, впервые познакомилс€ с опальной поэзией. —ила и образность цветаевского слова пробудили в нЄм неугасимый интерес к поэзии. ѕервые стихи по€вились примерно в 1957 (до семнадцатилетнего возраста основным увлечением была живопись). Ќачал со стихов, содержание которых определ€лось обобщающим названием «таЄжна€ лирика».

¬ начале 1960-х годов жизненный путь юноши определилс€ армейской службой в городе —моленске, где он как начинающий поэт вошЄл в литературное объединение, участвовал в семинарах и был замечен “вардовским. —тихи ј. утилова по€вились в областных и армейских газетах. –оковое событие наложило отпечаток на всю его дальнейшую судьбу. јркадий и группа солдат устроили на территории части кутЄж, пили антифриз. ¬ живых осталс€ один утилов. „увство неизбывной вины довело его до депрессивного состо€ни€ и в результате он был демобилизован по болезни. ¬ернулс€ в село Ѕражниково. ќб этом периоде поэт написал в сохранившихс€ автобиографических набросках:

¬ подавленном состо€нии, потер€в интерес ко всему, € жил в деревне, счита€, что жизнь прошла мимо. —амое €ркое событие того времени — это момент, когда € впервые серьЄзно оценил водку. –аботал корреспондентом районной газеты, неумеренно пил, распутничал и даже не пыталс€ исправить положение.

¬ эти психологически трудные дл€ него времена он работал в редакции районной газеты «¬ымпел», но после нескольких мес€цев был уволен за пь€нство. » всЄ же поэту удалось преодолеть болезненное состо€ние и он с головой уходит в работу — пишет неверо€тно много — сутками не отрываетс€ от бумаги. » с оптимистической надеждой определитьс€ в жизни переезжает в ќмск.

1965 — стихи јркади€ утилова впервые по€вл€ютс€ на страницах омской газеты «ћолодой сибир€к».

1967 — умирает мать (похоронена в Ѕражниково)

Ќаивна€ индустри€ —

двухтрубный маслозавод…

…јх, мама мо€ ћари€,

зачем умерла в тот год?!..

ѕосле смерти матери јркадий утилов с молодой женой и сыном уехал в места своего рождени€ иркутские земли. –аботал в районной газете, много времени проводил в разъездах.

1969 — создан прозаический цикл «–ассказы колхозника Ѕарабанова». ÷икл публиковалс€ фрагментами: полностью опубликовано после смерти (в 1989 в альманахе «»ртыш»). —емейный разлад заставил ј. утилова вернутьс€ в ќмскую область.

Ќекоторое врем€ он вЄл кочевой образ жизни сельского журналиста, работал в районных газетах, нигде подолгу не задержива€сь. ѕосле смерти брата перебираетс€ в ќмск и оказываетс€ как литератор невостребованным.

Ќачалс€ брод€жий период прот€жЄнностью в семнадцать лет: его домом и рабочим кабинетом стали чердаки, подвалы, узлы теплотрасс.

…ћир тоскует в транзисторном лепете,

люди песни поют не свои…

ј в —тране дураков стонут лебеди,

плачут камни и ржут соловьи…

¬следствие €рко выраженной социальной неадаптивности и психологической неадекватности литератор подвергалс€ принудительному психиатрическому лечению, а также, в соответствии с законодательством ———–, привлекалс€ к ответственности за туне€дство и брод€жничество.

1971 — находилс€ в заключении, написал повесть «—оринка» (впервые опубликована в альманахе «»ртыш» за 1997 год).

Ќачина€ с середины 1970-х утилов писал без вс€кой надежды увидеть свои творени€ напечатанными: даже на само его им€ наложили запрет. ѕричина — крамольные стихи, скандалы (литературные и политические), эпатажные«выставки» картин и рисунков в центре города; «глумление» над советским паспортом, страницы которого поэт исписал стихами.

онец июн€ 1985 — поэт обнаружен мЄртвым в сквере около ќмского транспортного института. ќбсто€тельства смерти не вы€сн€лись и остались невы€сненными. “руп его в морге оказалс€ невостребованным. ћесто захоронени€ поэта долгое врем€ оставалось неизвестным. Ќайти его удалось только в 2011 году благодар€ усили€м Ќэлли јрзамасцевой, директора ћузе€ ј. утилова, расположенного в школе є 95. ¬ окт€бре 2013 года на могиле поэта (это братска€ могила, где вместе с ј. утиловым похоронено ещЄ 9 неизвестных[2]) установлен пам€тник (на Ќово-ёжном кладбище ќмска)[3].

««амечательные молодые омские художники ¬ладимиров, левакин, √ерасимов буквально зачитали мен€ стихами утилова, так и не замеченного столичными журналами и критиками. ƒействительно, в городе Ћ. ћартынова жил и другой, достойно неоцененный нами при жизни поэт.»

ѕам€ть[править | править вики-текст]

- ќдна из муниципальных библиотек ќмска носит им€ поэта.

- –укописи и рисунки поэта хран€тс€ в фонде личных архивов √ородского музе€ «»скусство ќмска»[4]. (дар друга и биографа ј. утилова √еннади€ ¬еликосельского)

- Ќа бульваре ћартынова в ќмске 30 июл€ 2010 года в рамках праздновани€ дн€ города установлен мемориальный камень поэту[5].

- 70-летию поэта микроминиатюрист јнатолий оненко издал микрокнигу[6].

- »нформационно-библиографический отдел ќмской государственной областной научной библиотеки имени ј. —. ѕушкина подготовил биобиблиографический указатель к 70-летию поэта[7].

Ѕиблиографи€[править | править вики-текст]

- «ѕровинциальна€ пристань» — стихи, ќмское книжное издательство, 1990. — —. 207. ISBN 5-85540-191-X / 5000 экз

- «—келет звезды» — стихи, поэмы, проза (вступ. —т. √. ¬еликосельского), ќмское книжное издательство, 1998. — —. 398. ISBN 5-85540-393-9 / 3000 экз.

- «√ород кенгуру» — стихотворные циклы, мала€ проза, ќмск, изд. «A priori», 2005. — —. 143. ISBN 5-80420060-7 / 1000 экз.

- —тихи вошли в антологию «–усска€ муза XX века»; включены в антологию «–усска€ поэзи€ XX столети€», изданную в Ћондоне на английском. ѕоэзи€ ј. утилова нашла свое отражение и в антологии «—трофы века».

- «ћой триумфальный день настанет…»: биобиблиогр. указ. за 1965—2010 гг. / ќм. гос. обл. науч. б-ка им. ј. —. ѕушкина; сост. ≈. ». аткова. — ќмск, 2010. — 74 с. Ёлектронный вариант доступен: http://www.lib.okno.ru/Ukazatel_Kutilov/index_Kutilov.htm

|

»оанна ’мелевска€ |

ƒневник |

Ќазвание: —обрание сочинений

јвтор: »оанна ’мелевска€

»здательство: ј—“

—ери€: »ронический детектив

√од: 1964-2013

оличество книг: 66 книг

язык: RUS

‘ормат: FB2

ачество: eBook (изначально компьютерное)

ќписание:

»оанна ’мелевска€ (урождЄнна€ »рэна Ѕарбара юн / Irena Barbara Kuhn), писатель, сценарист, репортер. –одилась и жила в ¬аршаве. ¬ –оссии известна как автор детективов, но в список еЄ произведений вход€т также юмористические пособи€, фельетоны, книги дл€ детей, фантастика. ’мелевска€ — обладательница множества литературных премий, в том числе ѕремии ѕредседател€ —овета ћинистров за творчество дл€ детей и юношества (1989 год), двукратный лауреат премии «јќ Ёћѕи » (крупнейша€ в ѕольше сеть продажи медиа-носителей) (2000, 2001 год).

јлмазна€ истори€ (Ќ. —еливанова)

√арпии (¬. —еливанова)

ƒевица с выкрутасами (Ќ. —еливанова)

«а семью печат€ми (¬. —еливанова)

«акон посто€нного невезени€ (¬. Ўибаев)

»нопланет€не в √авролине (¬. —еливанова)

лин клином (¬. —еливанова)

нига про еду (¬. —еливанова)

орова цар€ небесного (¬. —еливанова)

ќдностороннее движение (Ћ. —тоцка€)

ѕо ту сторону барьера (¬. —еливанова)

—тарша€ правнучка (¬. —еливанова)

”бийственное меню (¬. —еливанова)

јвтобиографи€

1. Ўутить и говорить € начала одновременно (¬. —еливанова)

2. ќпасный возраст (¬. —еливанова, ». олташева)

3. ¬тора€ молодость - отсутствует

4. “реть€ молодость (“. ¬оронкина)

5. ¬ечна€ молодость (Ћ. —тоцка€)

6. —тара€ перечница (¬. —еливанова)

7. ”жасти день за днем („удище ужасное) - отсутствует

ак выжить

1. ак выжить с мужчиной (¬. —еливанова)

2. ак выжить с современной женщиной (¬. —еливанова)

3. ак выжить друг с другом (¬. —еливанова) - отсутствует

Ћесь

1. Ћесь (». олташева)

1. Ћесь (». олташева - јванта+)

2. ƒикий белок (Ћ. —тоцка€)

ѕани »оанна

01. ѕодозреваютс€ все (¬. —еливанова; ”-‘актори€)

01. ѕодозреваютс€ все (¬. —еливанова; ‘антом ѕресс)

02. рокодил из страны Ўарлотты (Ћ. ≈рмилова)

03. „то сказал покойник (¬. —еливанова)

04. ¬се красное (ћ. ронгауз)

04. ¬се красное, или ѕреступлени€ в јллероде (¬. —еливанова)

05. –оман века (¬. —еливанова)

05. –оман века (¬. —еливанова; јванта+)

06. ѕросЄлочные дороги (Ќ. —еливанова)

07. ѕрокл€тое наследство (¬. —еливанова, ». олташева)

08. олодцы предков (¬. —еливанова)

08. олодцы предков (¬. —еливанова - јванта+)

09. Ѕесконечна€ шайка (¬. —еливанова)

10. Ѕега (Ћ. —тоцка€)

11. “айна (». олташева)

12. ‘лоренци€ — дочь ƒь€вола (Ћ. —тоцка€)

13. ¬ерси€ про запас (≈. ѕолецка€)

13. ƒело с двойным дном (¬. —еливанова)

14. —течение обсто€тельств (¬. —еливанова)

15. —вистопл€ска (¬. —еливанова)

16. ƒве головы и одна нога (¬. —еливанова)

17. «олота€ муха (¬. —еливанова)

18. ““, или “рудный труп (¬. —еливанова)

19. ”бойна€ марка (¬. —еливанова)

20. Ѕабский мотив (Ћ. —тоцка€)

21. от в мешке (¬. —еливанова)

22. Ѕледна€ холера (—. —околов)

23. ”бить мен€ (¬. —еливанова)

24. «ажигалка (¬. —еливанова)

24. «ажигалка (рассказ) (≈. Ѕарзова, √. ћурад€н)

25. —мерть беспозвоночным (¬. —еливанова)

26. ѕохищение на бис (Ќ. —еливанова) - отсутствует

27. Ѕычки в томате (Ќ. —еливанова)

ѕафнутий

1. ѕафнутий (¬. —еливанова)

2. Ќовые приключени€ ѕафнути€ (¬. —еливанова) - отсутствует

3. Opowiesci o dobrym niedzwiedziu - отсутствует

“ереска емпиньска

1. ∆изнь как жизнь (Ћ. —тоцка€)

1. ѕроза жизни (Ћ. ≈рмилова)

2. Ѕольшой кусок мира (¬. —еливанова)

3. —лепое счастье (Ќ. —еливанова)

яночка и ѕавлик (’абровичи)

1. ƒом с привидением (¬. —еливанова)

2. ќсобые заслуги (≈. ѕолецка€)

3. —окровища (¬. —еливанова)

4. 2,3 успеха (¬. —еливанова)

5. Ќа вс€кий случай (¬. —еливанова)

|

ћиша ƒефонсека бельгийска€ писательница |

ƒневник |

ћиша ƒефонсека |

|---|

ћиша ƒефонсека (Misha Defonseca), чье насто€щее им€ ћоник Ћеви (урожденна€ ћоник ƒе ¬аэль), бельгийска€ писательница, автор книги «ћиша: мемуары о ’олокосте», впервые опубликованной в 1997 году. нига мгновенно стала попул€рной в ≈вропе и впоследствии переведена на 18 €зыков. ‘ранцузским кинематографом по книге был сн€т фильм Survivre AVEC LES loups (¬ыжить с волками). Ќо 29 феврал€ 2008 года, автор и ее адвокат признали, что книга, ставша€ бестселлером, €вл€етс€ вымыслом, несмотр€ на то, что она была представлена в качестве автобиографии. ћиша ƒефонсека родилась в 1937 году в Ёттербеек, одном из пригородов Ѕрюссел€ (Ѕельги€), в семье –оберта и ƒжозефин ƒе ¬аель. ≈е семь€ не была еврейской, как открыто за€вл€ет ее автобиографии –одители ћиши были борцами сопротивлени€, за что были арестованы немцами. ≈е отец впоследствии сотрудничал с гестапо, и после освобождени€ жил в √ермании. –одители ћиши умерли в пожилом возрасте в конце войны. ƒефонсека и ее муж, ћорис, переехали в —Ўј из ѕарижа в 1988 году и купили дом в городе ћиллис, штат ћассачусетс. ќна была безработной до середины 1990-х годов. ћиша начала писать €ркие рассказы о своем детстве про странстви€ по ≈вропе в возрасте до шести лет после того, как ее родители были депортированы в 1941 году, будучи защищенной дружественной стаей волков, убийство подлого немецкого солдата из ќрганизации ¬аршавского гетто дл€ самообороны, и, наконец, поиск своего пути домой в конце войны. ƒжейн ƒаниэль, местный издатель книги, убедил ћишу написать воспоминани€ о своем прошлом €кобы после того, как она услышала и написала эту историю в ћассачусетской синагоге. ƒаниэль опубликовал книгу в 1997 году под названием «ћиша: мемуары о ’олокосте». |

|

–”—— »… ѕќЁ“ Ќ» ќЋј… Ўј“–ќ¬ |

ƒневник |

–”—— »… ѕќЁ“ Ќ» ќЋј… Ўј“–ќ¬ |

|

¬торник, 11 »юн€ 2013 г. 12:15 + в цитатник

/i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 100%; background-repeat: repeat-x;"> /i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png" target="_blank">http://i.li.ru/ReActive/css/blogstyle/dot.png) 0px 100% repeat-x;"> /i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif" target="_blank">http://i.li.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif) 100% 100% no-repeat;"> ÷итата сообщени€ Aleksandr-Bartsy –усский поэт Ќиколай Ўатровќднажды € шЄл босиком по песчанному берегу мор€ возле лайпеды и наступил на камень. ѕальцами ноги € поддал его из песка, и он отлетел в сторону, сверкнув на солнце золотой искоркой. я подн€л камень и увидел, что это был приличный кусок €нтар€. я воодушевилс€ и стал рыть песок вокруг места находки и кругами уходил от него всЄ дальше и дальше, пока не пон€л, что поиски бесполезны - €нтарь был подарком от мор€.

чему € вспомнил об €нтаре? ј к тому, что с распространением »нтернета людей прорвало на творчество, особенно, на стихи. ¬се возомнили себ€ поэтами, регистрируютс€ на сайте "стихи.ру" и помещают в своих дневниках свои стихи об€зательно с номером регистрации, бо€сь, очевидно, что их уникальные вирши кто-нибудь присвоит.

Ќо дело в том, что насто€щих поэтов сущие единицы, они, как один кусок €нтар€ на пустынном побережье, и эти поэты незаметны в массе стихоплЄтов и откровенных графоманов, как тот же €нтарь незаметен в массе песка. »х помогает отыскать лишь случай или совет истинного знатока поэтического слова.

¬от один из насто€щих поэтов - Ќиколай Ўатров.

ƒень и ночь мы несемс€ сквозь врем€.

’очешь знать, что такое покой?

Ёто роста духовного сем€.

Ўатров Ќиколай ¬ладимирович. –одилс€ 17 €нвар€ 1929 года в ћоскве. ”мер в 1977 году в 48 лет. ≈го отец, ¬. ј. ћихин, происходил из древнего кн€жеского рода, родословна€ шла аж от »вана алиты. ћихин был знаменитым врачом-гомеопатом, был широко образованным человеком, общалс€ со многими известными в российской истории людьми, например, с Ћуначарским. Ќикола€ воспитывал отчим-художник, но светлый образ отца он берЄг в пам€ти до последних дней.

ћать, ќ. ƒ. Ўатрова, была красавицей, светской дамой, актрисой, а позже - заслуженной артисткой республики.

Ќиколай носил еЄ фамилию.

¬ 1941 году мать и сын эвакуировались в —емипалатинск, там Ќиколай закончил среднюю школу. — 1945 года училс€ в педагогическом институте, одновременно работа€ в областной газете "ѕрииртышска€ правда" литсотрудником. ќднажды он принЄс в газету свои первые стихи, но вместо публикации газета поместила разгромную статью, обвин€ющую молодого поэта в безыдейности.

ƒуша тиха.

я только √осподом дышу

»з уст стиха...

ƒва курса Ўатров училс€ на факультете журналистики азахского √осударственного университета в јлма-јте. »з азахстана переехал на ”рал. ¬ 1950 году с помощью ѕастернака вернулс€ в ћоскву и был прин€т вне конкурса в Ћитературный институт имени √орького на отделение поэзии.

«атем училс€ в M√” на факультетах журналистики и философии, но из-за болезни учЄбу был вынужден оставить.

ѕусть смерть с косой сидит на черепах их.

Ќе шар земл€, она – на трЄх китах,

придуманна€ Ѕогом черепаха.

ит первый – верность. ћужество – второй.

ј третий – бесконечна€ надежда.

—то тыс€ч раз глаза мои закрой –

сто тыс€ч раз любовь откроет вежды.

ѕо свидетельству ¬. ’ромова, ѕастернак однажды после концерта в музее —кр€бина сказал, что из молодых поэтов он ценит ¬иктора Ѕокова, ≈вгени€ ¬инокурова, Ѕориса —луцкого и "нашего ику", так звали Ўатрова.

Ќиколай Ўатров обладал познани€ми в разных област€х – в философии, религии, истории, в медицине, магии, оккультных науках, в литературе и технике. ќн обладал даром исцелени€, мог предугадывать будущее. Ўатров был блистательный собеседником беседы с ним буквально завораживали присутствующих.

≈го любили женщины - преданно, пылко и возвышенно.

ј ещЄ Ўатров очень много читал. руг его чтени€ был столь широк, что некоторые даже удивл€лись, как он всЄ это усваивает.

«апретных нег.

» лучший цвет —

–ассветный снег.

“а белизна

— голубизной

»з полусна,

√де голый зной.

“а смуглота,

¬ которой юг.

» роза рта,

» стебли рук.

–асту, расту

Ќе в высоту,

ј в глубину,

¬ свою вину.

¬о мглу, к греху,

„то кровь ожег.

ј наверху

—нежок, снежок...

»здатели отвергали стихи Ўатрова, а знатоки поэзии сразу прин€ли и полюбили их и помогали Ќиколаю чем могли. Ќапример, Ѕорис ѕастернак высоко оценил поэзию Ўатрова и оказывал ему дружескую и материальную поддержку, чтобы тот не просто мог выжить, но и мог творить. „тобы иметь средства к существованию, Ўатров бралс€ за любую работу - служил в музее имени —кр€бина, в “реть€ковской галерее и т.д. Ёти должности были малооплачиваемы, лишь отнимали врем€ от стихов, но давали радость другого рода - общение с замечательными людьми, работавшими в этих учреждени€х.

ƒружбой с Ќиколаем гордились писатели, учЄные, музыканты, художники, рабочие и сельские жители. Ёто были люди разных поколений, различных жизненных интересов и характеров, но они все находились под неверо€тным оба€нием личности Ўатрова.

Ќиколай Ўатров, фотокор газеты "ѕрииртышска€ правда" ¬ладимир ƒронов и –афаэль —околовский.

ƒружба достойными людьми скрашивала жизнь Ўатрова, но не спасала. Ўатров знал себе цену и не желал себ€ ломать, чтобы втиснутьс€ в примитивные рамки официальной действительности. –одитьс€ личностью легко, трудно личностью оставатьс€. ” Ўатрова были срывы, сомнени€, т€жЄлые раздумь€, он искал поддержку даже в алкоголе, но вера в себ€, в свою стезю и упорна€ работа поэта уберегли его от привычного рока русского интеллигента - пь€нства. —пасали стихи, только они давали ему душевный покой и "бесконечную надежду".

—очинил и вслух произношу.

» мен€ в живых на свете нет,

’оть как будто бы хожу, дышу ...

ќднажды Ўатров спросил у жены: "48 лет - это много или мало?" ќна ответила, что мало.

- "ј 49 - много? ќна ответила, что 49, пожалуй, многовато.

- "¬от и € думаю, что многовато".

Ѕыло ли это шуткой неизвестно, но Ўатров умер на 49-м году жизни. ¬ конце марта 1977 года у него случилс€ сердечный приступ.

"ћаргарита, отвори мне кровь!" - успел прохрипеть он жене. ¬рачи в больнице помочь не смогли.

Ќиколай Ўатров при советской власти не публиковалс€. ќн плохо вписывалс€ в "формат" советской поэзии. »здатели и критики, по словам –афаэл€ —околовского, всю жизнь вмен€ли ему, что в его поэзии нет социального оптимизма, а есть только упадничество.

” поэта — праздник целый век.

∆изнь мо€ напрасно не прошла,

ѕотому что € — не человек.

¬ начале 1980-х годов ¬ладимир јлейников долго и безуспешно пыталс€ издать стихи поэта за рубежом, и только в 1995 году в Ќью-…орке вышла перва€ книга поэта "—тихи". ¬ период перестройки по€вились публикации стихов Ўатрова в журналах. »зданы три книги, содержащие лишь малую часть из поэтического творчества Ќикола€ ¬ладимировича.

—тихи Ўатрова до сих пор ход€т в списках у любителей насто€щей поэзии, и надо сделать так, чтобы им€ замечательного русского поэта стало широко известным. “акие стихи стоит перепечатывать, копировать, цитировать и распростран€ть, им€ замечательного русского поэта должно стать в один уровень с представител€ми русской литературной классики.

ћне нравитс€ жива€ красота.

Ћюбовью человеческой сгора€,

ћо€ душа реб€чески проста.

ј св€тости во мне нет ни на ноготь,

¬есь грешен € от головы до ног.

„тоб женщину руками не потрогать,

я удержатьс€ никогда не мог...

Ќе осуждай поэта, о —оздатель!

«а то, что он родилс€, дуралей...

» таинство св€тое благодати

Ќа голову нехитрую пролей!

"—тихи же его обладают такой светлой энергией, поле воздействи€ их видитс€ столь обширным и мощным, что, полагаю, им суждены и долга€, прекрасна€ жизнь, и более счастлива€, нежели у поэта, судьба."

"» тогда из ужаса сталинщины, из хаоса хрущЄвской псевдооттепели, из мглы брежневского безвремень€ возникнут фигуры подвижников, наших сограждан, с неверо€тными нередко, а чаще с внешне обычными биографи€ми, но с изломанными судьбами, все свои творческие и физические силы отдавших, а порою и жизнь положивших во им€ русского —лова."

¬.јлейников

отора€ познаньем дорога.

ѕобудем на земле еще немного

» убежим на звездные луга.

акие травы там, цветы какие...

ј спросит ѕетр, ключарь небесных врат,

ќткуда мы? ќтветим: »з –оссии...

» прежде всех нас впуст€т в Ѕожий —ад.

|

√раци€ ƒеледда - италь€нска€ писательница |

ƒневник |

|

јнастаси€ »вановна ÷ветаева - русска€ писательница, младша€ сестра ћарины ÷ветаевой. |

ƒневник |

|

“омас —тернз Ёлиот англо-американский поэт и критик |

ƒневник |

|

¬иктори€ ≈вгеньевна —оломатина. писательница |

ƒневник |

«¬иктори€ ѕлатова – насто€щее им€: ¬иктори€ ≈вгеньевна —оломатина. “алантливый мастер слова. Ћитературна€ звезда нашего времени. ритики называют ее писательский стиль оригинальным, а ее творчество – самобытным. ниги ѕлатовой расход€тс€ миллионными тиражами не только в –оссии, но и в √ермании, √олландии, ¬енгрии, Ѕолгарии и других странах мира».

ѕодобные (а то и гораздо более комплиментарные) вещи пишутс€ практически о каждом авторе: подать товар лицом – первое условие рынка. “ак что лучше не прислушиватьс€ к мнению неких мифических «критиков», а просто прочесть книгу, в книгах найдетс€ все, и детали биографии – тоже… Ќасчет миллионных тиражей за границами нашей родины – художественный свист, никто из русских писателей (включа€ классиков) миллионными тиражами там не издаетс€. ј вообще взаимоотношени€ русской (прежде всего – современной) литературы и «апада – вещь зан€тна€, жутко несправедлива€ и требующа€ отдельного большого разговора.

«¬ 1991 году окончила сценарный факультет ¬√» а (мастерска€ ¬. . „ерных) и ее перва€ професси€ – сценарист. ¬озможно, именно этим обусловлена кинематографичность ее книг. ¬иктори€ любит режиссеров-классиков: “рюффо, √одара, ‘еллини, јнтониони – и лучшие традиции классического кинематографа воплотились в ее романах».

ћм… речь не о воплощении традиций, скорее – о воплощении мотивов, страхов и фобий. Ќу и каких-то архетипов, что – в наш постмодернистский век – совсем не новость. лассик ли “рюффо – большой вопрос, но то, что он один из самых любимых режиссеров – правда (еще бы добавила сюда ‘еррери). » про ¬√» тоже правда, там по четвергам были потр€сающие просмотры! ј чудный (без иронии) мастер ¬. . „ерных периодически намекал мне на профнепригодность и, в общем, был прав…

ѕо натуре – созерцатель. »нтроверт. себе относитс€ несколько отстраненно, как к "проход€щему пейзажу", что не исключает самоиронии. Ћюбит работать в кафе (своего рода "одиночество в толпе"). ƒом дает ощущение стабильности, а кафе - ощущение посто€нной смены ландшафта (будь это дорога, пейзаж за окном, человеческие лица). ¬ —анкт-ѕетербурге есть несколько таких любимых заведений. “аким образом, неосознанно за работой јвтора наблюдают многие петербуржцы, а јвтор наблюдает за ними. Ћюбой может превратитьс€ из простого посетител€ - в геро€. ¬ молодости ¬иктори€ много путешествовала автостопом. ¬озможно, работа в кафе – в какой-то степени трансформаци€ этой страсти из прошлого, котора€ приобрела более цивилизованный характер. Ќо все равно осталась».

јга. »нтроверт, с сезонными приступами мизантропии. Ћюбимые кафе определ€ютс€ по принципу наличи€ в них розеток, куда можно воткнуть шнур от ноутбука. ≈ще работа в кафе дисциплинирует, в отличии от дома, где есть масса вещей, на которые часто и с видимым удовольствием отвлекаешьс€. » если что и необходимо свободному художнику, чтобы начать, наконец, генерировать идеи – так это арапник в лице жесткой дисциплины. ¬ общем, да здравствуют кафешки с электрическими розетками!..

«Ћюбит ходить босиком. Ѕосиком по снегу или траве, или по обочине дороги. ѕо словам ¬иктории – это одна из многих вещей, котора€ дает ощущение полноты быти€. ”влекаетс€ коллекционированием морских раковин, альбомов по искусству, мировой киноклассики».

ѕафосно, но правда. ≈ще обожаю блошиные рынки во всех видах и всех конфигураций. ѕоследнее приобретение – старый ламповый радиоприемник, купленный по смешной цене.

«¬иктори€ ѕлатова - попул€рнейший автор бестселлеров детективного жанра: «’рустальна€ ловушка» «“акси дл€ ангела», «Ћюбовники в заснеженном саду», « уколка дл€ монстра», «–итуал последней брачной ночи», «Ёшафот забвени€», «¬ тихом омуте», « упель дь€вола», « орабль призраков», «—мерть на кончике хвоста», «Ѕитвы божьих коровок», «јнук, mon amore», «”жасные невинные», «ѕосле любви».

„тение ее книг не имеет ничего общего с ленивым перелистыванием страниц: это интеллектуальна€ охота на преступника, в которую безогл€дно включаетс€ вс€кий, кто любит думать и умеет отдыхать».

огда же €, наконец, избавлюсь от клейма «автора детективов»? ”же лет п€ть их не пишу, прорываюсь к серьезной прозе, а вот поди ж ты… ќтветственно за€вл€ю – «јнук..», «”жасные невинные» и «ѕосле любви» - все, что угодно, от эскейпистской саги до патологического триллера, но только не детектив!

ј детективов больше не будет … ѕока, во вс€ком случае.

«Ќедаром своими коллегами по детективному цеху ¬иктори€ считает великих детективщиков —ебастьена ∆апризо и јгату ристи».

Ќу нет.. Ёто они могли бы посчитать мен€ своей коллегой (что вр€д ли), а € бы не рискнула, не осмелилась. ќчень уж они хороши. ак писатели, а уже потом – как детективщики.

«” ¬иктории ѕлатовой редкий талант – сочетать увлекательные приключени€ и кровавые интриги с отточенным, великолепным стилем.

¬ апреле 2007 год вышла в свет нова€ книга ¬иктории ѕлатовой – «Bye-bye, baby». Ёта книга, жанр которой можно обозначить как «магический триллер», объедин€ет несколько новелл, кажда€ из которых €вл€етс€ цельным самосто€тельным произведением, и в то же врем€ все они св€заны между собой некоторыми сюжетными поворотами и геро€ми.

ниги писательницы выход€т в »здательской группе ј—“ с 1999 года. ќ своем творчестве она говорит так: «—южет моих книг образует не истори€, как такова€, а сочетание слов в предложении, хот€ литература это, прежде всего, и есть умение хорошо рассказать историю. то-то может назвать это постмодернизмом, но музыку слова еще никто не отмен€л. я слепо довер€ю слову, поэтому всегда иду за ним»

’орошо сказала… ”мею ведь, когда хочу…

«јктивно сотрудничает с ведущими кинокомпани€ми страны. ѕо ее книге «¬ тихом омуте» поставили сериал «ќхота на «олушку», «Ќож в облаках» (по роману «–итуал последней брачной ночи»), а также сериалы «Ѕитвы божьих коровок» и «“акси дл€ ангела». ¬ производстве еще два сериала: по книгам «—мерть на кончике хвоста» и «ѕобедный ветер, €сный день».

Ќа сегодн€шний день тему с сериалами стараюсь закрыть к черт€м, но это така€ зараза: ты ее в дверь – она в окно. ѕроект полнометражного фильма куда предпочтительнее, так что посто€нно работаем в этом направлении. Ќадеюсь, что в недалеком будущем по€витс€, наконец, на больших экранах « упель дь€вола»…

¬от, собственно, и все.

ѕока-пока!

¬сегда ваша ¬ѕ.

|

јлексей ‘Єдорович Ћосев - русский философ и писатель |

ƒневник |

|

ѕер ”лов Ёнквист (Per Olov Enquist)- шведский писатель |

ƒневник |

|

Ћюдмила ¬ладимировна рутикова - российский писатель, литературный критик, общественный де€тель. |

ƒневник |

|

‘рэнсис —котт ‘ицджеральд - американский писатель. |

ƒневник |

|

јльберт јнатольевич Ћиханов - Ч детский и юношеский писатель |

ƒневник |

|

јлександр —емЄнович ушнер Ч русский поэт |

ƒневник |

|

ћарио Ѕенедетти - уругвайский писатель |

ƒневник |

|

Ёдгар –айс Ѕерроуз - американский писатель. |

ƒневник |

|

ћаксимилиан јлександрович ¬олошин (урожденный ириенко-¬олошин) - русский поэт, критик, художник, общественный де€тель. |

ƒневник |

|

Ћев »ванович ќшанин - советский поэт. |

ƒневник |

|

“ать€на Ќикитична “олста€ - российска€ писательница, публицист и телеведуща€. |

ƒневник |

|

ƒжек ”иль€мсон (Jack Williamson) Ч американский писатель-фантаст |

ƒневник |

|

¬алентина ќсеева Ч советска€ детска€ писательница. |

ƒневник |

|

арл раус (Karl Kraus) Ч австрийский писатель, поэт-сатирик, литературный и художественный критик. |

ƒневник |

|

«о€ ¬оскресенска€ Ч советска€ разведчица и детска€ писательница. |

ƒневник |

|

“ерри ѕратчетт (Terry Pratchett) Ч попул€рный английский писатель. |

ƒневник |

|

Ќора √аль (ее полное им€ Ёлеонора яковлевна √альперина) - советска€ переводчица и литературный критик. |

ƒневник |

|

√ригорий ѕетрович ƒанилевский - русский писатель и публицист, родилс€ (14) 26 апрел€ 1829 года |

ƒневник |

|

‘Єдор »ванович Ѕуслаев Ч русский филолог и искусствовед, академик ѕетербургской јкадемии наук. |

ƒневник |

|

¬ладимир ¬ладимирович Ќабоков - русский и американский писатель. |

ƒневник |

|

“ать€на јлександровна Ѕек - русска€ поэтесса, литературовед. |

ƒневник |

|

21 апрел€ 1816 года родилась знаменита€ английска€ писательница Ўарлотта Ѕронте. |

ƒневник |

|

ѕауль ’ейзе - немецкий писатель |

ƒневник |

|

¬алентин √ригорьевич –аспутин - советский и российский писатель-прозаик и общественный де€тель. |

ƒневник |

|

јлександр јлександрович Ќавроцкий - поэт, драматург |

ƒневник |

|

‘ридрих Ўлегель - немецкий философ, критик, филолог, лингвист, писатель. |

ƒневник |

|

јгнес ћигель - немецка€ поэтесса и прозаик |

ƒневник |

|

ёрий —ергеевич –ытхэу - чукотский советский писатель. |

ƒневник |

|

–обер де ћонтескью - французский писатель |

ƒневник |

|

јбэ обо - €понский писатель |

ƒневник |

|

¬ладимир јлексеевич „ивилихин - советский писатель-прозаик. |

ƒневник |

|

Ёдуа́рд —тепа́нович очерги́н театральный художник, писатель. |

ƒневник |

очергин, Ёдуард —тепанович

| Ёдуард —тепанович очергин | ||||

|

||||

| ƒата рождени€: |

22 сент€бр€ 1937 (76 лет) |

|||

|---|---|---|---|---|

| ћесто рождени€: | ||||

| √ражданство: | ||||

| ∆анр: |

сценографи€ |

|||

| ”чЄба: | ||||

| Ќаграды: |

|

|||

| «вани€: |

|

|||

| ѕремии: |

|

|||

Ёдуа́рд —тепа́нович очерги́н (род. 22 сент€бр€ 1937, Ћенинград) — советский и российский театральный художник, писатель. Ќародный художник –—‘—– (1987). јкадемик ј’ ———– (1991). Ћауреат двух√осударственных премий ———– (1978, 1984). √лавный художник Ѕƒ“ им. √. ј. “овстоногова (с 1971 года)

—одержание

[убрать]

Ѕиографи€[править | править исходный текст]

–одители Ёдуарда —тепановича были репрессированы в Ћенинграде. ¬о врем€ войны эвакуирован с детдомом в —ибирь. ƒо 1953 года скиталс€ по –оссии, потом вернулс€ в Ћенинград, к выпущенной из мест заключени€ матери.

¬ 1960 году окончил Ћенинградский театральный институт имени ќстровского (постановочный факультет, курс Ќ. ѕ. јкимова). –аботал вћалом театре оперы и балета помощником заведующего художественно-декорационными мастерскими, художником ∆ивописно-скульптурного комбината, затем художником омбината графических работ ’удожественного фонда –—‘—–.

— 1963 по 1966 год очергин — главный художник Ћенинградского театра драмы и комедии (ныне “еатр на Ћитейном), с 1966 по 1972 годы — главный художник “еатра имени ¬еры омиссаржевской. — 1972-го €вл€етс€ главным художником Ѕольшого драматического театра имени ћ.√орького (с 1992 года имени √. ј. “овстоногова).

ƒостижени€ вне театра[править | править исходный текст]

70-летию художника в ћраморном дворце —анкт-ѕетербурга прошла ретроспективна€ выставка «Ёдуард очергин. —ценографи€»[1].

— 1983 года руководитель мастерской театрально-декорационного искусства факультета живописи института живописи, скульптуры и архитектуры –оссийской академии художеств.

¬ 1987 году присвоено звание народного художника –—‘—–.

¬ 1988 году избран членом-корреспондентом јкадемии художеств ———–. ¬ 1991 году избран действительным членом –оссийской академии художеств.

ниги[править | править исходный текст]

- јнгелова кукла. –ассказы рисовального человека. —ѕб.: »зд-во »вана Ћимбаха, 2003 (переизд.: 2007, 2008); —ѕб.: ¬ита Ќова, 2011 (переизд. 2013)[2]

- рещенные крестами. —ѕб.: ¬ита Ќова, 2009 (переизд. 2011)

- «аписки ѕланшетной крысы. —ѕб.: ¬ита Ќова, 2013

Ќаграды[править | править исходный текст]

- ќрден ««а заслуги перед ќтечеством» III степени (21 феврал€ 2008) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую де€тельность[3]

- ќрден ««а заслуги перед ќтечеством» IV степени (13 феврал€ 2004) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства[4][5]

- ќфицер ордена «аслуг перед –еспубликой ѕольша[6]

ѕремии[править | править исходный текст]

- Ћауреат премии имени Ќикола€ –ериха за 2013 год[7]

- Ћауреат премии им. —ерге€ ƒовлатова ««а достижени€ в современной отечественной прозе» (2011)[8]

- Ћауреат премии «Ќациональный бестселлер» (2010)

- √осударственна€ преми€ –оссийской ‘едерации в области литературы и искусства 2000 года (6 июн€ 2001) — за оформление спектакл€ «јркади€» “. —топпарда[9]

- √осударственна€ преми€ ———– (1978) — за оформление спектакл€ «“ихий ƒон» по ћ. Ўолохову

- √осударственна€ преми€ ———– (1984) — за оформление спектаклей «÷арь ‘Єдор »оанович», «—мерть »оанна √розного», «÷арь Ѕорис» ј. “олстой

- —еребр€на€ медаль ћеждународной триеннале сценографии и костюма в Ќови-—аде (ёгослави€, 1975 — за макет к спектаклю «ћонолог о браке» Ё. –адзинского

- «олота€ медаль ћеждународной триеннале сценографии и костюма в Ќови-—аде (ёгослави€, 1978 — за декорации к спектаклю «»стори€ лошади» в Ѕƒ“ им. ћ. √орького

- —еребр€на€ медаль ћеждународной квадриеннале сценографии и костюма в ѕраге („ехословаки€, 1979) — за макеты к спектакл€м «¬озвращение на круги сво€» ». ƒруце и «–евизска€ сказка» по Ќ. √оголю

- ѕреми€ ««олота€ “рига» ћеждународной квадриеннале сценографии и костюма (ѕрага, „ехословаки€, 1976)

|

ћакс арл Ёрнст Ћюдвиг ѕланк Ч немецкий физик-теоретик, |

ƒневник |

ѕланк, ћакс

| ћакс ѕланк | |

| Max Planck | |

|

|

| ƒата рождени€: | |

|---|---|

| ћесто рождени€: | |

| ƒата смерти: | |

| ћесто смерти: | |

| —трана: |

|

| Ќаучна€ сфера: | |

| ћесто работы: |

ћюнхенский университет |